Радиосхемы. — Автомат управления освещением

Автомат управления освещением

категория

Электроника в быту

материалы в категории

Е. ЗУЕВ, с. Денятино Владимирской обл.

Радио, 2002 год, № 8

Не секрет, что порою мы забываем выключать свет, скажем, в ванной комнате или в подсобном помещении, и он бесполезно горит часами. В целях экономии электроэнергии желательно оборудовать помещение автоматическим выключателем, защищающим его от нашей забывчивости. Тогда при входе в помещение свет будет зажигаться, а при выходе — гаснуть. Автомат подключают параллельно имеющемуся выключателю, которым приходится пользоваться на время уборки помещения.

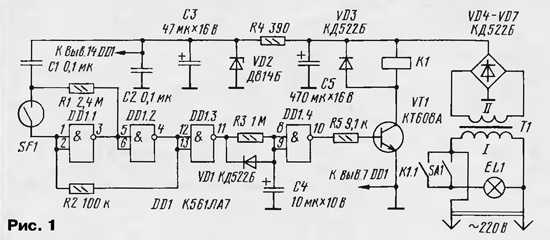

Автомат можно выполнить по описанию в [1], но я, воспользовавшись предложенной идеей, разработал свой вариант конструкции (рис. 1), которая уже несколько лет действует в моей квартире.

Работает автомат так. При подключении его к сети на выходе счетного триггера, выполненного на элементах DD1.1, DD1.2 [2], появляется низкий логический уровень, а на выходе инвертора DD1.3 — высокий. Благодаря интегрирующей цепочке R3C4 этот уровень передается на вход инвертора DD1.4 только примерно через семь секунд. Все это время оказывается включенным реле К1, которое своими контактами К1.1 подает напряжение на лампу EL1, и она горит. Как только на входах инвертора появляется высокий уровень, осветительная лампа гаснет. Автомат готов к работе.

Датчиком автомата является геркон (герметизированный контакт) SF1 с замыкающими контактами, установленный на верхней части дверной коробки вертикально. Напротив геркона должен находиться постоянный магнит, а между ними входить стальной уголок, закрепленный на двери. Пока дверь закрыта, контакты геркона разомкнуты, автомат — в дежурном режиме.

верхней части дверной коробки вертикально. Напротив геркона должен находиться постоянный магнит, а между ними входить стальной уголок, закрепленный на двери. Пока дверь закрыта, контакты геркона разомкнуты, автомат — в дежурном режиме.

Как только дверь открывают и входят в помещение, уголок отходит в сторону, контакты геркона замыкаются. «Срабатывает» счетный триггер, на его выходе появляется высокий уровень, который инвертируется элементом DD1.3. На выходе этого элемента появляется низкий уровень, благодаря чему заряженный ранее конденсатор С4 быстро разряжается через диод VD1 и выходные цепи элемента DD1.3. В итоге на входе инвертора DD1.4 — низкий уровень, а на выходе — высокий. Открывается транзистор VT1, срабатывает реле, вспыхивает осветительная лампа.

При закрывании двери стальной уголок перекрывает магнитный поток, контакты геркона размыкаются, но состояние триггера не изменяется.

Когда дверь снова открывают и выходят из помещения, замыкающиеся контакты геркона изменяют состояние триггера на противоположное. В итоге транзистор закрывается, реле отпускает, свет гаснет. При необходимости заняться какими-то работами в помещении, например, уборкой, свет зажигают выключателем SA1, автоматика не работает (т.е. она практически работает, но не оказывает влияния на осветительную лампу).

О деталях автомата.

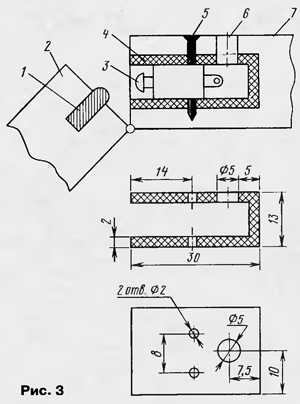

Большинство деталей монтируют на печатной плате (рис. 2) из односторонне фольгированного стеклотекстолита. Плату с остальными деталями, кроме геркона, располагают в пластмассовом корпусе подходящих габаритов, а корпус укрепляют на стене вблизи двери.

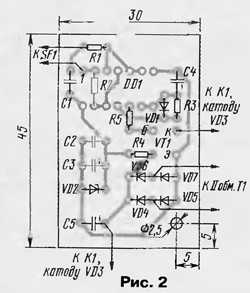

При отсутствии геркона допустимо воспользоваться микропереключателем 3 (рис. 3), установленным внутри скобы 4, для которой выдалбливают паз в дверной коробке 7. Микропереключатель фиксируют шурупами (или гвоздями) 5, а проводники от него выводят через отверстие 6. В двери 2 располагают толкатель 1 такой длины, чтобы при закрытой двери он надежно нажимал на кнопку микропереключателя.

ЛИТЕРАТУРА

1. Качиков А. Автомат управления освещением. — Радио, 1990, № 11, с. 62, 63.

2. Карабутов А. Расширение возможностей триггера. — Радио, 1997, № 7, С. 48.

radio-uchebnik.ru

Усовершенствованный автомат управления уличным освещением

Описанное автором этой статьи в [Л] устройство определяет моменты включения и выключения освещения по таймеру с учётом изменяющегося в течение года времени восхода и захода солнца. Предлагаемый ниже вариант дополнен датчиком освещённости, который позволяет учесть и различие погодных условий. Предусмотрен контроль температуры датчика, что позволяет скомпенсировать её влияние.

Разница между потребными при ясной и пасмурной погоде моментами включения или выключения освещения по наблюдениям автора достигает 7…10 мин. Простой расчёт показывает, что при установленной мощности осветительных приборов 25 кВт (что типично для небольшой городской улицы) десять лишних минут работы освещения утром и столько же вечером приводят к бесполезному расходу 1500 кВт ч электроэнергии в год, если считать, что число ясных и пасмурных дней в году одинаково.

Классическое устройство, управляющее уличным освещением, исходя из естественной освещённости, состоит из её датчика (обычно фоторезистора) и порогового устройства с релейным выходом. Однако в реальных условиях такое устройство, будучи чувствительным аналоговым прибором, имеет существенную зависимость моментов срабатывания от ряда мешающих факторов. К ним относятся существенная зависимость характеристик фоточувствительных приборов от температуры окружающей среды, температурный дрейф порога, наводки электромагнитных помех на вход порогового устройства.

Воздействия этих факторов приводят к изменениям момента срабатывания устройства, исчисляемым десятками минут и более, что сводит на нет кажущуюся оптимальность управления освещением. Правда, с этим воздействием можно в той или иной степени бороться, но это требует усложнения устройства.

Нельзя не упомянуть и другие внешние факторы, влияние которых во многом случайно, но может недопустимо исказить работу устройства. Например, принесённый ветром и налипший на окно датчика освещённости лист дерева способен привести к включению уличного освещения днём, а разразившаяся ночью гроза — к его выключению в самый неподходящий момент.

Автор поставил перед собой задачу создать устройство управления уличным освещением в зависимости от освещённости, которое бы было максимально свободно от влияния перечисленных неблагоприятных факторов. В предлагаемом устройстве использованы технические решения, повышающие точность и надёжность его работы. Предельно упрощён аналоговый тракт. Сигнал с выхода датчика освещённости сразу же оцифровывается и далее обрабатывается цифровыми методами. Это позволяет уменьшить влияние помех и исключить из прибора чувствительное аналоговое пороговое устройство, устранив этим проблемы, связанные с дрейфом порога его срабатывания.

Датчик освещённости снабжён цифровым термометром, что позволяет скомпенсировать зависимость сопротивления фоторезистора датчика от температуры.

Для устранения кратковременных флюктуаций сигнала датчика освещённости, вызванных как внутренними (например, бросками напряжения питания), так и внешними (например, вспышками молнии) причинами, предусмотрена программная селекция этого сигнала по длительности. Кратковременные (менее 10 с) изменения показаний игнорируются.

Программа формирует утренний и вечерний интервалы времени, в которых разрешено изменение состояния уличного освещения. За пределами этих интервалов автоматическое включение и выключение освещения невозможно. Такой механизм позволяет резко минимизировать негативное воздействие непрогнозируемых факторов. Например, налипший днём на окно датчика лист уже не вызовет ненужного включения освещения. Однако вызванное им снижение освещённости датчика будет воспринято как признак аварии, поэтому ближайшим вечером освещение будет включено в расчётный момент без учёта фактической освещённости.

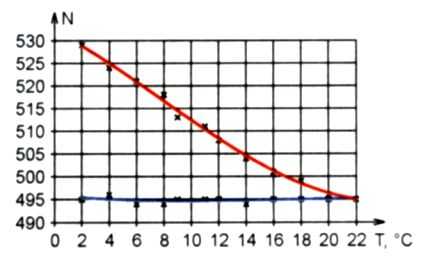

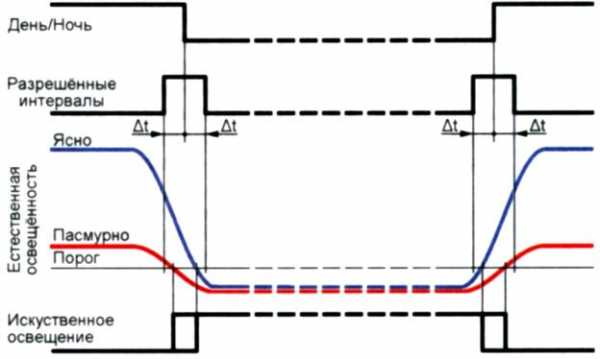

Код освещённости с выхода АЦП микроконтроллера обрабатывает подпрограмма, которая на основании показаний датчика температуры устраняет температурную составляющую падения напряжения на фоторезисторе. На рис. 1 приведены экспериментально снятые зависимости кода N на выходе АЦП от температуры датчика при постоянной освещённости, близкой к пороговой, до корректировки (красная линия) и после неё (синяя линия).

Рис. 1

Откорректированный код освещённости программа сравнивает с заданным порогом. Если он превышен на время более 10 с, признак «Светло/Темно» принимает логическое значение 1 («Светло»), в противном случае — 0 («Темно»). Аналогично обрабатываются пересечения порога в обратную сторону. Как уже отмечалось, селекция по длительности позволяет исключить ложные срабатывания устройства от кратковременных внешних воздействий.

Сигнал управления освещением формирует подпрограмма логической обработки на основании признака «Светло/ Темно». При этом она учитывает признак «День/Ночь», сформированный подпрограммой астротаймера, аналогичной применённой в [Л]. Там этот признак непосредственно использовался для управления освещением. Рассматриваемая программа с его помощью формирует разрешённые интервалы переключения освещения. Логику её работы поясняют графики на рис. 2. Полуширину интервала (At) задаёт пользователь через сервисное меню.

Рис. 2

Анализируя положение моментов изменения признака «Светло/Темно» относительно разрешённых интервалов, подпрограмма логической обработки принимает решение о включении или выключении освещения по данным датчика освещённости либо о признании работы этого датчика некорректной, выработке признака «Авария» и переходе в аварийный режим работы. В последнем случае управление освещением в течение текущих суток происходит по астротаймеру в полном соответствии с логикой работы устройства, описанного в [Л]. С началом следующих суток признак «Авария» отменяется.

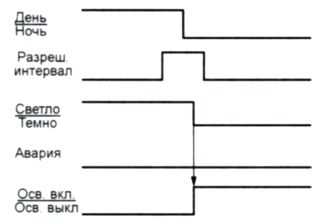

На рис. 3 показана нормальная работа устройства. Здесь признак «Светло/Темно» принимает нулевое значение в пределах разрешённого интервала. По его перепаду происходит включение уличного освещения.

Рис. 3

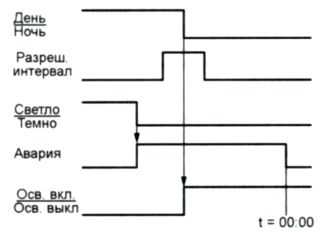

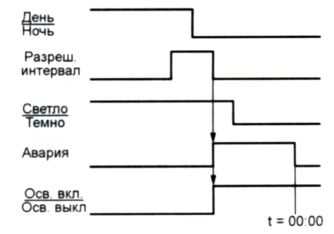

На рис. 4 признак «Светло/Темно” принимает нулевое значение в светлое время суток. По перепаду этого признака формируется признак «Авария». Освещение включается лишь при переходе в нулевое состояние признака «День/Ночь”. На рис. 5 показана обратная ситуация. Здесь признак «Светло/Темно» принимает нулевое значение слишком поздно. В этом случае признак «Авария» формируется по окончании разрешённого интервала, и в тот же момент включается освещение, так как признак «День/Ночь» уже имеет нулевое значение.

Рис. 4

Рис. 5

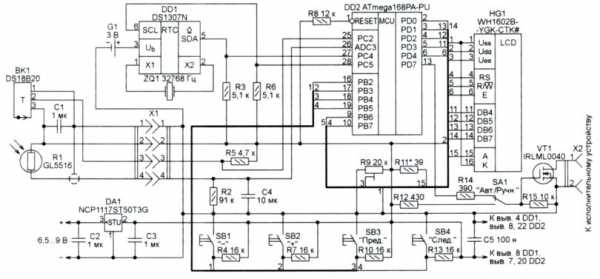

Схема устройства изображена на рис. 6. Она мало отличается от описанной в [Л]. Сигнал с фоторезистора R1 (GL5516) поступает на вход канала ADC3 АЦП микроконтроллера. Для подавления возможных помех от внешних электромагнитных полей параллельно резистору R2 (нагрузке фоторезистора R1) установлен блокировочный конденсатор С4. Цифровой датчик температуры фоторезистора ВК1 (DS18B20) связан с микроконтроллером по интерфейсу 1-Wire. Его информационная линия соединена с выводом РС2 микроконтроллера. В остальном назначение и работа элементов устройства аналогичны описанным в [Л].

Рис. 6

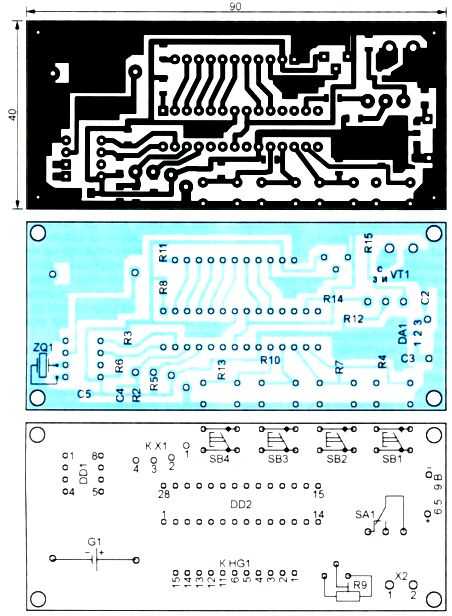

Печатная плата устройства изображена на рис. 7. Она изготовлена из фольгированного с одной стороны стеклотекстолита. Применены конденсаторы и постоянные резисторы типоразмера 1206 для поверхностного монтажа. Подстроенный резистор R9 — с проволочными выводами. Для микроконтроллера предусмотрена панель, куда его следует вставлять уже запрограммированным, а для литиевого элемента CR2035 (G1) — держатель СН224-2032.

Рис. 7

Провода от выводов индикатора HG1 припаивают к предназначенным для них контактным площадкам платы, имеющим те же номера, что и выводы. При желании здесь можно установить разъём с расположением контактов в один ряде шагом 2,54 мм.

Датчик освещённости устанавливают в любом удобном месте, которого не достигают прямые солнечные лучи. Его подключают к плате через разъём Х1 четырёхпроводным гибким кабелем, один из проводов которого экранирован. Такие кабели используются в системах видеонаблюдения.

После установки в панель на плате запрограммированного микроконтроллера (его конфигурация аналогична описанной в [Л]) подайте на устройство напряжение питания.

Прим. ред. Значение разряда конфигурации микроконтроллера CKDIV8=0 в [Л] указано ошибочно. В микроконтроллерах как старого, так и нового вариантов устройства управления освещением разряд должен быть оставлен незапрограммированным (CKDIV8-!).

Наличие подсветки индикатора уже свидетельствует об отсутствии замыканий в цепи питания, однако целесообразно измерить потребляемый ток, который должен находиться в пределах 40…60 мА. Далее подстроечным резистором R9 установите оптимальную контрастность изображения на индикаторе. Если экран пуст или на него выведен хаотический набор символов, следует искать ошибки в монтаже либо неисправные элементы.

Ввод необходимых параметров работы устройства и отображение их на экране индикатора не отличаются от описанных в [Л], за исключением того, что в меню добавлен пункт установки порога срабатывания по сигналу датчика освещённости.

При выборе этого пункта в верхней строке индикатора после его названия будет выведено значение кода освещённости с выхода АЦП, откорректированное программой термокомпенсации. При нажатии на кнопку SB2 это значение будет записано в EEPROM микроконтроллера в качестве порогового.

В случае, если программа сформировала признак «Авария» и управление освещением ведётся только по данным астротаймера, значение текущего времени на экране индикатора каждые 6 с на 3 с сменяется надписью «!СВ!.

После размещения оптического датчика на выбранном для него месте требуется грамотно установить смещение перепада сигнала «День/Ночь» относительно моментов, вычисленных подпрограммой астротаймера, полуширину разрешённых интервалов включения и выключения освещения, порог срабатывания канала освещённости. Это рекомендуется делать в следующем порядке:

- Опытным путём подобрать и ввести в программу смещение исходя из особенностей естественного освещения в месте установки устройства. После этого перевести устройство в рабочий режим и записать или запомнить выведенные в нижней строке индикатора времена, соответствующие серединам утреннего и вечернего разрешённых интервалов.

- Визуально определив требуемый момент выключения (утром) или включения (вечером) освещения, перевести устройство в режим ввода параметров, выбрать пункт установки порога и нажать на кнопку SB Порог будет установлен равным текущему значению освещённости, измеренному датчиком. Устройство перейдёт в рабочий режим. Следует вычислить разность (в минутах) между моментом нажатия кнопки и записанным ранее временем середины соответствующего разрешенного интервала. Если эта разность по абсолютному значению больше 25…30 мин, значит, смещение выбрано неправильно и все операции следует повторить. Если меньше, то увеличив её на 25…40 %, получим требуемую полуширину разрешённого интервала. Программа не разрешает установить полуширину менее 15 и более 30 мин. Меньшие значения влекут увеличение вероятности принять правильное срабатывание канала освещённости за ложное, а большие — ложное за правильное. Если расчётная полуширина получилась меньше 15 мин, следует увеличить её до этого значения.

- Перевести устройство в режим ввода параметров, выбрать пункт установки полуширины, ввести её расчётное значение и перевести устройство в рабочий режим. Теперь оно готово к применению.

Архив к проекту

ЛИТЕРАТУРА

Савченко А. Автомат управления уличным освещением с астротаймером. — Радио, 2015, №7, с. 40-43.

Автор: А. САВЧЕНКО, пос. Зеленоградский Московской обл.

Источник: Радио №1, 2016

Возможно, вам это будет интересно:

meandr.org

Автомат управления освещением CAVR.ru

Рассказать в:

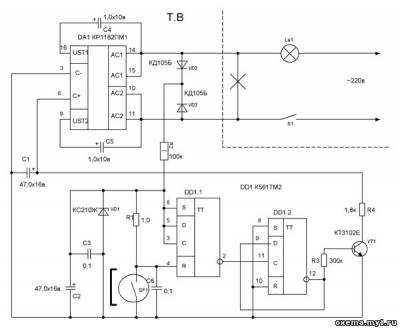

Схема автомата показана на рисунке. Его включают в разрыв помеченного крестом провода, соединяющего лампу EL1 с настенным выключателем S1. Устройством управляет геркон SF1, установленный на косяке двери ведущем в помещение. Постоянный магнит укреплен на самой двери таким образом чтобы контакты геркона были замкнуты если дверь закрыта, и разомкнуты в противном случае. Предположим, триггep DD1.2 находится в состоянии, соответствующем высокому уровню напряжении на выводе 12, Транзистор VT1 в этом случае открыт, сопротивлений цепи управления коммутатором DA1 минимально (что соответствует разрыву его выходной цепи) и лампа EL1 не светится. Если изменить, состояние триггера, уровень на его выходе станет низким, транзистор VT1 будет закрыт и коммутатор замкнет цепь питаний лампы. Благодаря тому что цепь управлении коммутатором DA1 зашунтирована конденсатором С1, при включении ток через лампу ЕL1 нарастает плавно, что увеличиваем срок ее службы. Пока дверь остается закрытой, геркон SF1 замкнут и напряжение на конденсаторе С6 близко к нулю. С открыванием двери начинается зарядка конденсатора и через некоторое время напряжение на нем достигает порога срабатывания триггера DD1.1, в результате чего низкий уровень на его выводе 2 сменяется высоким. Когда дверь закрывают, конденсатор быстро разряжается через замкнувшиеся контакты геркона и уровень на выходе триггера вновь становится низким. Кратковременные размыкания контактов геркона, обязательно предшествующие их окончательному замыканию или размыканию (так называемый «дребезг»), не мешают работе автомата, поскольку напряжение на конденсаторе С6 заметно измениться не успевает. Так как выход триггера DD1.1 соединен со счетным входом триггepa DD1.2, каждое открывание двери приводит к изменению состояния триггера DD1. 2, а с ним — транзистора VT1 и коммутатора DA1. Если свет в помещении был выключен, он будет включен, а при включенном — выключен. При случайном сбое нормальную работу автомата легко восстановить, «лишний» раз открыв и закрыв дверь. Напряжение питания микросхемы DD1 получают от выпрямителя на диодах VD2 VD3. Оно стабилизировано стабилитроном VD1, а излишек гасит резистор R2.

Раздел: [Конструкции простой сложности]

Сохрани статью в:

Оставь свой комментарий или вопрос:

www.cavr.ru

|

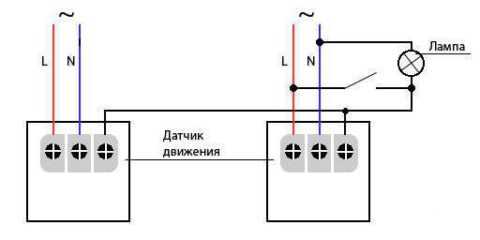

Давно хотел собрать подобную штуку. Но после того как я уехал в деревню на 2 дня и оставил включенным свет в ванной, решение было принято и я сел за разработку. Схема получилась очень простой. За основу был взят инфракрасный датчик движения, которые сейчас повсеместно используются в охранных системах. Работает устройство так: В исходном состоянии конденсатор С4 разряжен шунтирующим его резистором. При возникновении движения в поле действия датчика, его контакты размыкаются и заряжают конденсатор С4 до напряжения питания. При прекращении движения контакты датчика замыкаются и конденсатор C4 разряжается с постоянной времени зависящей от сопротивления шунтирующего резистора R5 и сопротивления входа входа 1 инвертора. При указаных на схеме номиналах время разрядки составляет около 2 минут. За это время вы по всякому пошевелитесь, если будете в комнате. Если например хочется понежиться в ванной, то для этого предусмотрена кнопка S1 переключающая свет в режим «включен постоянно», либо в автоматический режим. Индикатором того, что переключатель находится в режиме «включен постоянно» служит светодиод. Если вы не хотите впустую тратить электроэнергию 2 минуты после выхода из комнаты, свет можно отключить кнопкой S2. Но я такой рассеяный, что уже забыл когда делал это. Но я немного отвлекся. Сигнал лог. 0 или 1 поступает на вход 1 инвертора и далее инвертируется вторым элементом поступает на вход ключа выполненного на транзисторе T3. Инверторы служат для улучшения фронтов/спадов сигнала управления, чтобы не было паразитного дребезга. Транзистор Т3 в свою очередь управляет реле К2, контакты которого открывают/закрывают симистор. Схема постоянного включения взята из журнала «Радио» за 86 год (не помню номер). В логике работы устройства есть маленькая недоработка. Когда свет «включен постоянно» при выходе из комнаты конденсатор C4 не успевает разрядиться и приходится нажимать 2 кнопки S1 и S2. Но так как я не пользуюсь второй кнопкой, для меня это несущественно. Стабилизатор питания собран по стандартной схеме. В качестве датчика движения использован обычный китайский. Следует помнить, что они бывают разного радиуса действия и разной чувствительности. Бывают так же с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами. В схеме нарисован датчик с нормально замкнутыми контактами (движения нет — контакты замкнуты). Для использования датчика с нормально разомкнутыми контактами нужно включить датчик последовательно с резистором R6. Датчики так-же бывают на 12 вольт или 9 вольт. В зависимости от рабочего напряжения датчика заменяется стабилитрон D3 в стабилизаторе питания на КС212, Д814Д. При этом немного изменяется время отключения, но его можно подобрать экспериментально резистором R5 и конденсатором C4. Реле К2 — любое на напряжение 9-12в, К1 — РПС20 на 27в, логические элементы можно использовать любые — К561ЛА7, К561ЛЕ5. На схеме изображена К561ЛН2. Трансформатор любой на напряжение 15-18в мощностью 10-20 вт. Симистор желательно взять помощнее, потому-что КУ208 иногда выгорает, когда сгорает лампчка, да и при применении ТС122 не нужно ставить радиатор, а для КУ208 скорее всего придется, это зависит от нагрузки. При установке КУ208 нужно увеличить сопротивление R3 до 30-50 ом. Конденсатор C4 лучше поставить танталовый, для улучшения стабильности разряда и маленького тока утечки. Конструктивно устройство собрано в пластмассовой коробке с двумя кнопками, которая устанавливается на месте штатного выключателя. Датчик размещается непосредственно в комнате. Следует настроить датчик для наиболее полного охвата всего объема помещения. Следует так-же герметизировать датчик от проникновения различных насекомых, которые могут вызвать ложное срабатывание. www.sterr.narod.ru

|

www.qrz.ru

Как сделать автоматическое управление освещением

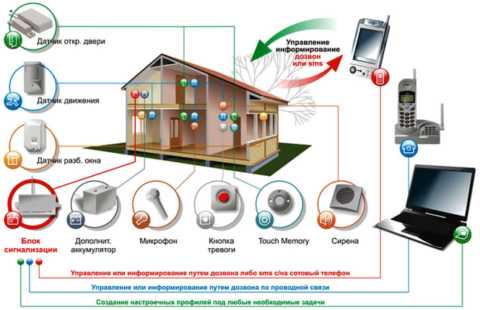

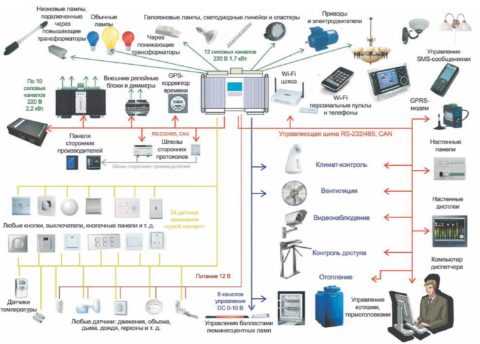

Автоматические системы управления освещением

Реле для автоматического управления освещением, в последнее время приобретают все большую популярность. Ведь они позволяют не только существенно снизить затраты на освещение, но и сделать ваш дом более удобным для проживания. Что уж тут говорить о централизованных системах управления освещением, которые позволят вам вообще не подходить к выключателям.

Но зачастую установка таких систем достаточно дорогостоящая, и по карману далеко не каждому. В то же время, при наличии минимальных познаний в электротехнике, вы вполне можете создать централизованную систему управления, которая по своему функционалу мало в чем будет уступать своим более прогрессивным собратьям. А вот ее стоимость будет на порядок ниже.

Устройства применяемые для автоматизации управления освещением

Дабы разобраться с вопросом автоматического управления, давайте сначала рассмотрим, а чем отличается централизованная система управления от установки обычных датчиков. И какие, собственно говоря, датчики для этого могут применяться?

Для ответа на этот вопрос давайте возьмем шкаф управления наружным освещением с централизованной системой, и посмотрим, что к нему подключено. Вы удивитесь, но это обычные датчики освещенности, движения, присутствия, таймеры и концевые выключатели открывания дверей.

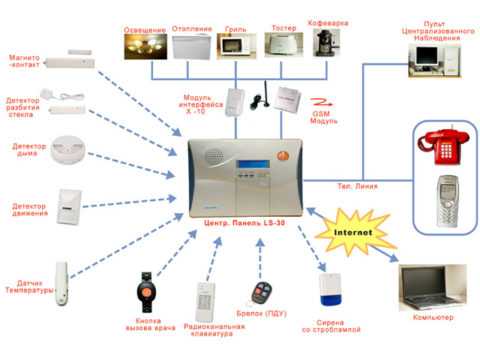

Современная система управления освещением и не только

Сам процесс управления осуществляется только за счет этих датчиков. А централизованная система лишь обеспечивает их координацию, изменение режимов работы и удобный интерфейс пользователя для настройки и управления.

- То есть, мы вполне можем своими руками создать подобную систему управления, которая только что и будет не столь удобна в эксплуатации.

- Но столь ли часто нам необходимо изменять настройки? Может быть раз-два в год – да и то, только на отдельных реле.

- Это вполне можно сделать и вручную, а не через WEB-интерфейс. Зато стоимость такой системы будет в разы ниже.

- Что нам для этого необходимо? В первую очередь сами датчики. Поэтому давайте остановимся на них подробнее.

Датчик движения | Датчик движения – устройство которое срабатывает при наличии в поле его зрения движения. Данный датчик может отстраиваться от незначительно движения – например, движение веток от ветра, движения животных или удаленного движения людей. |

Датчик освещенности | Датчик освещенности срабатывает при снижении уровня освещенности в месте установки устройства до установленного предела. Предел срабатывания вы будете выставлять самостоятельно, и это может быть как полная темнота, так и незначительное затемнение от тучи. Таймер – это устройство, которое отчитывает время между включениями и отключением света. Таймеры могут быть однозадачные – то есть способные отсчитывать время лишь для одной команды, и многозадачные, способные отчитывать время для большого количества задач одновременно. |

Концевой выключатель на двери | Концевые выключатели открывания и закрывания дверей. По сути это обычные кнопки, которые монтируются в дверь и фиксируют ее положение. Активно применяются не только для управления освещением, но и для интеграции систем управления освещением с охранными системами. |

Датчик присутствия | Датчики присутствия – это устройства, которые фиксируют наличие человека в поле зрения датчика. Они могут быть выполнены по разнообразным технологиям, из-за чего цена на устройство может достаточно сильно отличаться. Например, некоторые датчики фиксируют наличие теплового излучения человека, а некоторые — работают по принципу датчика движения, фиксируя движения человека. |

Схемы автоматического управления освещением

Подключение приведенных выше датчиков по схеме «и» или «или», позволяет полностью автоматизировать процесс управления освещением:

- Так называемая логика «и» — это когда включение освещения наступает при срабатывании сразу двух датчиков.

- Например, при снижении освещенности срабатывает датчик освещенности, и падает питание к датчику движения, при срабатывании которого и включается свет. Таким образом, срабатывание одного из этих датчиков не приведет к включению света.

- Логика «или» — это когда свет включится по фактору срабатывания одного из нескольких датчиков. Например: свет включится или по факту снижения освещенности, или по фактору наступления времени срабатывания на таймере.

Схемы подключения с одним датчиком

Чтобы разобраться с этим вопросом более детально, давайте рассмотрим разнообразные схемы подключения датчиков. Начнем с наиболее простых схем с одним датчиком.

В качестве примера возьмем схему подключения датчика освещенности, который при снижении уровня естественной освещенности будет давать импульс на включение искусственного освещения. Принцип подключения других датчиков аналогичен.

- Для этого нам потребуется непосредственно сам датчик освещенности. Он может быть двух типов. В первом случае — это датчик с коммутационным механизмом внутри. Такое устройство способно управлять освещением с токами до 6, 10 или 16А. Более высокие токи приведут к перегоранию контактной части реле.

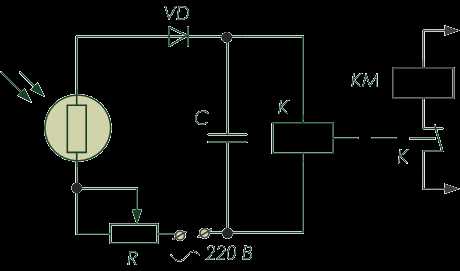

Принципиальная электрическая схема датчика освещенности

- Второй тип реле — это автомат управления освещением с выносным датчиком. Автомат и датчик соединяются при помощи провода. В этом случае, датчик подает лишь управляющий импульс на автомат, а коммутация цепи происходит уже непосредственно автоматом. Такие устройства способны включать и отключать освещение с номинальными токами до 32А, а иногда и выше.

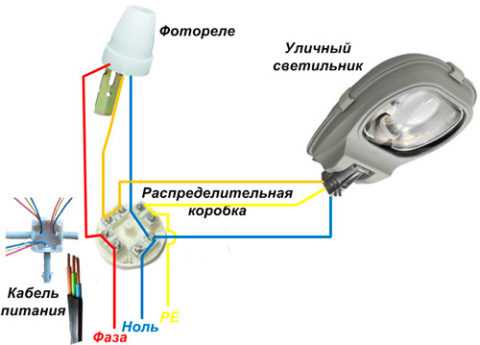

- В нашем примере мы рассмотрим подключение датчика освещенности первого типа, как более распространенного. Для его работы, нам потребуется подключить к нему фазный и нулевой провод (см. Как прозвонить провода: рассмотрим варианты).

Подключение датчика освещенности без выключателя

- Для этого фазный провод подключаем от выключателя сети освещения, которую мы планируем автоматизировать. Причем, подключаем его на приходящий от распределительной коробки или от группового автомата контакт. Нулевой провод подключаем непосредственно в распределительной коробке — или шкафу управления освещением, как на видео.

- Теперь датчик у нас работоспособен, но пока еще нечего не коммутирует. Для этого нам необходимо к третьему выводу датчика подключить еще один провод. Он так же будет фазным, и подключается либо на уходящий контакт выключателя, либо непосредственно к ближайшему светильнику. Нулевой провод для светильника берется отдельно от распределительного щита или коробки.

На фото правильное подключение любого датчика с шунтирующим выключателем

Обратите внимание! Наша инструкция не даром делает такой акцент на подключение от выключателя. Дело в том, что согласно нормам ПУЭ, любые сети освещения с автоматическим управлением должны быть оборудованы системой ручного управления, которая шунтирует средства автоматизации. Проще говоря, должен стоять выключатель, который позволит включить свет помимо датчика.

Схемы подключения с двумя датчиками

Теперь давайте рассмотрим вопрос подключения сразу нескольких датчиков. При этом у нас будет два варианта: первый подключение по логике «и», а второй по логике «или».

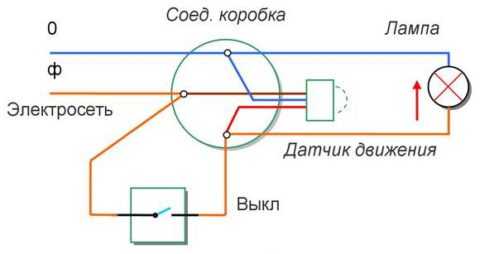

- В качестве примера, давайте рассмотрим вариант, когда нам необходимо, чтобы освещение включалось, когда будет достаточно темно, и когда в определенной зоне есть человек. Для этого нам потребуется датчик освещенности и датчик движения. Вместо датчика движения может быть датчик присутствия.

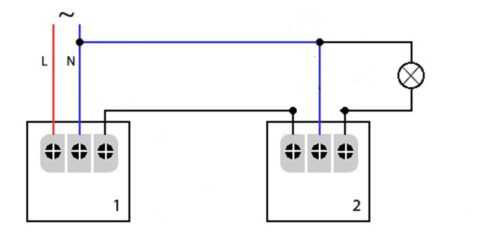

Последовательная схема подключения датчиков

- Теперь давайте разберем схему подключения – она называется последовательной. Прежде всего, как в варианте с подключением одного датчика, монтируем датчик освещенности. Только провод, который у нас шел к светильникам, подключаем в качестве приходящего фазного к датчику движения. А уже уходящий фазный провод от датчика движения подключаем к светильникам. При этом нулевой провод для датчика движения, мы подключаем в шкаф управления освещением наружным или распределительную коробку. Можно на один контакт с нулевым проводом датчика освещенности.

- При такой схеме, после того как снизится уровень естественного освещения, сработает датчик освещенности. Он подаст фазу на датчик движения, и тот включится в работу. После того, как в зону действия датчика попадет человек, он сработает и включит освещение.

- Теперь давайте рассмотрим вариант, когда у нас имеется длинная дорожка. Нам необходимо, чтобы свет зажегся тогда, когда с одной или со второй стороны дорожки появится человек. Зона действия одного датчика движения недостаточна для охвата всей дорожки. Поэтому нам потребуется два, или даже три датчика.

Параллельная схема включения датчиков движения

- Схема такого подключения достаточно проста. Все датчики должны быть включены параллельно. Для этого из одной точки берем нулевой провод, и подключаем его ко всем датчикам. Так же поступаем и с фазным питающим проводом. А вот уходящие от датчиков фазные провода, соединяем между собой и подключаем к нашим светильникам.

Обратите внимание! Если у нас имеется ящик управления освещением 380В, из которого мы подключаем датчики, то крайне важно чтобы все они были запитаны от одного и того же фазного провода. В противном случае, это приведет к короткому замыканию. Поэтому, для исключения ошибок, подключения лучше выполнять в одной точке.

Схема управления с большим количеством датчиков и единой управляющей системой

При таком способе подключения, при срабатывании хотя бы одного из датчиков, свет включится вдоль всей дорожки. Комбинируя приведенные выше варианты, можно достичь высочайшей степени автоматизации.

Но для сложных схем, становится достаточно накладно монтировать силовые провода от датчика к датчику. Поэтому в таких случаях, все силовые переключения выполняются в силовом шкафу. А к датчикам подводится только питание, и от них исходят управляющие сигналы.

Вывод

Ящик управления освещением с фотореле — это уже давно не предел автоматизации. Современные технологии позволяют использовать сразу несколько параметров для включения освещения. И далеко не всегда для этого необходима покупка дорогостоящего оборудования.

Вполне возможно создать качественные системы управления и самостоятельно. Для этого достаточно иметь минимальные познания в электротехнике, и правильно продумать условия включения и отключения света.

elektrik-a.su