её причины, особенности, последствия, основные центры русских земель.

Первый раздел земель произошел при Владимире Святославиче, с его правления начинают разгораться княжеские распри, пик которых пришелся на 1015-1024гг, когда из двенадцати сыновей Владимира в живых остались только трое. Разделы земель между князьями, усобицы лишь сопутствовали развитию Руси,но не определяли ту или иную политическую форму государственной организации. Они не создавали нового явления в политической жизни Руси. Экономической основой и главной причиной феодальной раздробленности часто считают натуральное хозяйство, следствием которого было отсутствие экономических связей. Сущность феодальной раздробленности заключается в том, что она была новой формой государственно-политической организации общества…

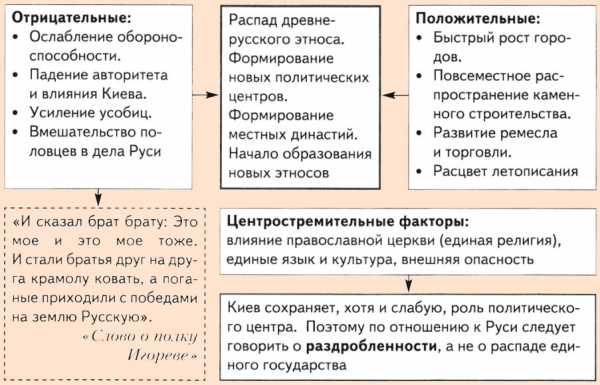

Феодальная раздробленность — прогрессивное явление в развитии феодальных отношений. Распад раннефеодальных империй на самостоятельные княжества-королевства был неизбежным этапом в развитии феодального общества, касалось ли это Руси в Восточной Европе, Франции в Западной Европе или Золотой Орды на Востоке.Феодальная раздробленность прогрессивна была потому, что она была следствием развития феодальных отношений, углубления общественного разделения труда, результатом чего был подъем земледелия, расцвет ремесла, рост городов.

Первой причиной феодальной раздробленности был рост боярских вотчин, числа зависимых в них смердов. XII-начало XIII века характеризовались дальнейшим развитием боярского землевладения в различных княжествах Руси. Бояре расширяли свое владение за счет захватов земель свободных смердов-общинников, закабаляли их, покупали земли. Стремясь получить больший прибавочный продукт они увеличивали натуральный оброк и отработки, которые выполняли зависимые смерды. Увеличение за счет этого получаемого боярами прибавочного продукта делало их экономически мощными и самостоятельными. В различных землях Руси стали складываться экономически мощные боярские корпорации стремившиеся стать полновластными хозяевами на землях, где были расположены их вотчины. Они хотели сами вершить суд над своими крестьянами, получать с них штрафы-виры. Многие бояре обладали феодальным иммунитетом (правом невмешательства в дела вотчины), «Русская правда» определяла права боярства. Однако великий князь (и такова природа княжеской власти) стремился сохранить в своих руках всю полноту власти. Он вмешивался в дела боярских вотчин, стремился сохранить за собой право суда над крестьянами и получения с них вир во всех землях Руси. Великий князь, считаясь верховным собственником всех земель Руси, и их верховным правителем продолжал рассматривать всех князей и бояр как своих служилых людей, а потому заставлял их участвовать в организуемых им многочисленных походах.

Рост столкновений смердов и горожан с боярством стал второй причиной феодальной раздробленности. Необходимость княжеской власти на местах, создание государственного аппарата вынудили местных бояр приглашать в свои земли князя с дружиной. Но, приглашая князя, бояре были склонны видеть в нем лишь полицейскую и военную силу, не вмешивающуюся в боярские дела.

Третьей причиной феодальной раздробленности был рост и усиление городов, как новых политических и культурных центров. В период феодальной раздробленности количество городов в русских землях достигло цифры 224. Возрастала их экономическая и политическая роль, как центров той или иной земли. Именно на города опиралось местное боярство и князь в борьбе против великого киевского князя. Возрастание роли боярства и местных князей вело к оживлению городских вечевых собраний. Вече, своеобразная форма феодальной демократии, было органом политическим. Фактически оно находилось в руках боярства , что исключало реальное решающее участие в управлении простых горожан. Бояре, контролируя вече, пытались использовать политическую активность горожан в своих интересах. К причинам феодальной раздробленности следует отнести также упадок Киевской земли от постоянных половецких набегов и упадок власти великого князя, земельная вотчина которого в XII веке уменьшилась.

Русь распалась на 14 княжеств, в Новгороде была установлена республиканская форма правления. Князья были связаны системой вассальных отношений. Нужно отметить, что при всей прогрессивности феодальной раздробленности она имела один существенный отрицательный момент. Постоянные то стихавшие, то вспыхивавшие с новой силой усобицы между князьями, истощали силы русских земель, ослабляли их обороноспособность перед лицом внешней опасности. Распад Руси не привел однако к распаду древнерусской народности, исторически сложившейся языковой, территориальной, экономической и культурной общности. В русских землях продолжало существовать единое понятие Руси, Русской земли.В период феодальной раздробленности в русских землях выделились три центра: Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества и Новгородская феодальная республика.

Владимиро-Суздальское княжество.

Ростово-Суздальское княжество досталось младшему сыну Ярослава Мудрого Всеволоду Переяславскому и закрепилась за его потомками, как родовое владение. В XII — первой половине XIII века. В Ростово-Суздальской земле пролегали важнейшие торговые пути на юг, восток и запад, что определило здесь сильное развитие торговли. Северо-восточные земли Руси были хорошо защищены лесами и реками от половецких набегов, что привлекало сюда жителей южных земель, страдавших от частых нападений кочевников. До нашествия Батыя возникли такие города, как Владимир, Переяславль-Залесский, Кострома, Тверь, Нижний Новгород и другие.В XI-XII веках здесь сложилось крупное княжеское, боярское и церковное землевладение. Феодалы захватывали земли сельских соседских общин и закабаляли смердов. Отложилась от Киева Ростово-Суздальская земля в 30-е годы XII века при сыне Владимира Мономаха Юрии Владимировиче Долгоруком, правившем с 1125 по 1157 год. Прозвище Долгорукий князь Юрий получил за свою военную и политическую активность. Он всегда был в центре всех распрей, усобиц русских князей. Юрий Долгорукий начал борьбу с Новгородом и Волжской Булгарией, стремясь расширить земли своего княжества. После смерти Юрия Долгорукого князем Ростово-Суздальского княжества стал его сын Андрей Юрьевич Боголюбский, правивший до 1174 года. Он как и его отец, продолжал борьбу с Новгородом и Волжской Булгарией, стремился расширить границы своего княжества.Именно Андрей Боголюбский начал борьбу за гегемонию ростово-суздальских князей в русских землях. Он, претендуя на титул великого князя всех земель Руси, в 1169 году захватил Киев. завладев титулом великого киевского князя, Андрей Боголюбский в отличие от отца княжить в Киеве не остался, а вернулся в свое княжество. Попытки честолюбивого и властолюбивого князя подчинить себе Новгород, князей всех русских земель, объединить их вокруг Ростово-Суздальского княжества потерпели крах. Именно в этих действиях князя Андрея Боголюбского проявилась идея объединения земель, т.е. установленья государственного единства. Но она была осознана далеко не всеми князьями. Боголюбский расправлялся с непокорными боярами, изгонял их из княжества, лишал вотчин. В борьбе с боярством он опирался на торгово-ремесленное население городов, на служилых людей — дружинников. Стремясь еще больше отделиться от бояр и опереться на горожан, Андрей перенес столицу из боярского Ростова в молодой торгово-ремесленный город Владимир. Сломить боярство властному князю неудалось. Сложился боярский заговор в результате которого Андрей Боголюбский в 1174 году был убит в своей резиденции. В 1176 году княжеский стол занял брат Андрея Всеволод Большое Гнездо, правивший до 1212 года. Такое прозвище он получил за многодетное семейство. При Всеволоде Владимиро-Суздальское княжество достигло наивысшего могущества и расцвета.Князь продолжил политику брата. Во второй четверти XII века на ее территории существовало 7 княжеств. Все они, в конечном итоге, объединились политически под главенством Владимирского князя.

Галицко -Волынское княжество.

Активно в этой земле развивалось промысловое хозяйство. Крупнейшими городами Галицко-Волынского княжества были Владимир-Волынский, Перемышль, Теребовль, Галич, Берестье, Холм. Через Галичские и Волынские земли проходили многочисленные торговые пути. До середины XII века Галицкая земля была разделена на мелкие княжества. В 1141 году перемышльский князь Владимир Володаревич объединил их, перенеся столицу в Галич. Наивысшего могущества Галичское княжество достигло при сыне Ярославе Осмысле (1151-1187гг), получившим это прозвище за высокую образованность и знание восьми иностранных языков. После смерти Осмысла Галицкая земля стала ареной долгой междоусобной борьбы князей с местным боярством. Длительность и сложность ее объясняется относительной слабостью Галицких князей, землевладение которых отставало по своим размерам от боярского. Огромные вотчины Галицких бояр и многочисленные слуги-вассалы позволяли им вести борьбу с неугодными им князьями, так как последние, имея меньшую вотчину не могли из-за нехватки земель увеличивать количество служилых людей, своих сторонников, на которых опирались в борьбе с боярством.

В 1189г волынский князь Роман Мстиславич объединил Галицкую и Волынскую земли. В 1203 году он занял Киев. В 1205 году Роман Мстиславич погиб в Польше, что привело кослаблению княжеской власти в Галицко-Волынском княжестве и его распаду. Галицкое боярство начало длительную и разорительную феодальную войну, длившуюся около 30 лет. Бояре заключили договор с венгерскими и польскими феодалами, которые захватили Галицкую землю и часть Волыни. Началась национально-освободительная борьба против польских и венгерских захватчиков. Эта борьба послужила основой для консолидации сил в Юго-Западной Руси. Князь Даниил Романович, опираясь на горожан и своих служилых людей, сумел укрепить свою власть, утвердиться на Волыни, а в 1238 году взять Галич и вновь объединить Галицкие и волынские земли. Экономический и культурный подъем Галицко-Волынского княжества в годы правления Даниила Романовича был прерван нашествием Батыя.

Новгородская феодальная республика.

В Новгородской земле в отличии о других русских земель установилась боярская республика. Это была одна из самых развитых русских земель. Ее основная территория располагалась между Ильмень озером и Чудским озером, по берегам рек Волхова, Ловати, Великой, Мста. Территория новгородской земли делилась на пятины, которые в свою очередь, в административном отношении делились на сотни и погосты. На границах новгородской земли военно-опорными пунктами были Псков, Ладога, Старая Руса, Торжок, Великие Луки, Юрьев. Через эти города проходили важные торговые пути. Самым крупным из этих городов был Псков, который к концу XIII века стал фактически самостоятельной республикой. С XV века жители Новгородской и Ростово-Суздальской земли начали активную колонизацию земель Карелии, по реке Двине, вокруг Онежского озера и Северного Поморья. Новгород был крупнейшим торгово-промышленным центром. Река Волхов делила Новгород на две стороны — Софийскую и Торговую. Новгородская земля отделилась от Киева после восстания 1136г. Восставшие горожане изгнали князя Всеволода Мстиславича за «небрежение» городских интересов. Высшим органом власти в Новгороде стало собрание свободных горожан — владельцев дворов и усадеб в городе — вече. Вече обсуждало вопросы внутренней и внешней политики, приглашало князя, заключало с ним договор. Вечевой строй Новгорода был формой феодальной «демократии», где демократические принципы народного представительства, гласности и выборности должностных лиц, создавали иллюзию народовластия.Фактическая власть в республике находилась в руках боярства и верхушки купечества. Самым крупным было восстание 1207 года против посадника Дмитра Мирошкинича и его родственников. Новгород вел постоянную борьбу за свою независимость против соседских княжеств, в первую очередь против Владимиро-Суздальского, стремившихся подчинить себе богатый и вольный город. Всю феодальную Русь мы должны представить себе, как полтора десятка самостоятельных княжеств.

studfile.net

Вопрос №6. Феодальная раздробленность на Руси: причины и последствия

Период феодальной раздробленности Киевской Руси, начавшись в 30-е годы 12 столетия, продлился до самого конца 15 века. Однако многие его признаки вполне отчетливо обозначились уже во второй половине 11 века.

Причины феодальной раздробленности на Руси:

развитие укрепление русских городов, происходившее наравне с развитием Киева;

вотчины князей были вполне самостоятельны благодаря ведению натурального хозяйства;

многодетность большинства русских князей;

традиции престолонаследия.

Русь в период феодальной раздробленности представляла собой множество отдельных княжеств. И, если первоначально Киевское княжество фактически являлось сильнейшим, то с течением времени его лидерство стало формальным в силу экономического ослабления.

Несмотря на оставленное Ярославом Мудрым завещание, его сыновья Изяслав, Вячеслав, Игорь, Всеволод и Святослав, в течение долгого времени совершавшие совместные походы и успешно оборонявшие свои земли начали долгую и кровавую борьбу за власть. Святослав в 1073 г. изгоняет из Киева старшего из братьев, Изяслава. А после его смерти в 1076 г. борьба за власть вспыхивает с новой силой.

Не способствовала созданию мирной ситуации и система наследования, принятая в тот период. После смерти князя права на престол переходили к старшему в роду. А старшим становился брат князя, что конечно, не устраивало сыновей. Исправить ситуацию попытался Владимир Мономах. На Любечском съезде в 1097 г. была принята новая система престолонаследия. Теперь власть над княжеством становилась привилегией местных князей. Но, именно это привело к обособлению отдельных земель и усилению политической раздробленности Руси в последующие века. Ситуация постепенно накалялась, усобицы становились все более жестокими. Многие удельные князья, ища помощи в борьбе за власть, приводили на свои земли кочевников. И, если первоначально Киевская Русь раскололась на 14 княжеств: Киевское, Ростово-Суздальское, Муромское, Черниговское, Галицкое, Смоленское, Переяславское, Тьмутараканское, Турово-Пинское, Владимиро-Волынское, Полоцкое, Рязанское, земли Псковские и Новгородские, то уже в 13 веке княжеств насчитывалось около 50!

Последствия раздробленности на Руси и непрекращающихся княжеских усобиц скоро дали о себе знать. Мелкие княжества не представляли серьезной угрозы для появившихся на границах кочевников. Русские князья, озабоченные проблемами захвата и удержания власти не смогли договориться и дать отпор татаро-монгольским ордам. Но, с другой стороны, современные историки считают период раздробленности естественной частью истории каждого государства.

Вопрос №7. Русские княжества в период феодальной раздробленности

В XI в. произошёл распад единого Древнерусского государства на 13-14 княжеств. Наиболее выделяющимися были: Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское и Новгородское княжества.

Наиболее политически активными княжествами стали Галицко-Волынское, Владимиро-Суздальское и Новгородское княжества

Владимиро-Суздальское княжество. Всеволод расправился с убийцами брата, установил самодержавную форму правления в княжестве, которая и определяла политическое развитие всей северо-западной Руси. В Северо-Восточной Руси позже, чем в других русских землях, стали укрепляться феодальные отношения. К моменту распада Киевского гос-ва здесь еще не успело сложиться местное сильное, сплоченное боярство. Огромные земельные владения захватывали князья, организовывавшие свое хозяйство, Это обусловило сравнительную силу княжеской власти. Однако в дальнейшем и Владимиро-Суздальское княжество тоже разделилось на ряд уделов и самостоятельных княжеств. (в 12-13в. Начался экон. подъём, возникли города Владимир, Дмитров, Переславль-Залесский, Городец, Кострома, Тверь, Н. Новгород.)

Галицко-Волынское княжество. Особенности политического строя Г-В кн. объяснялись своеобразием его исторического развития. Первыми феодалами были землевладельцы, выделившиеся из разлагавшихся сельских общин. В связи с этим княжеское хозяйство было здесь сравнительно невелико. В Г-В кн. существовали те же органы власти, что и в Киевском государстве, то есть князь, совет при князе, вече. Значение веча было невелико. Серьезным влиянием пользовались должностные лица, ведавшие отраслями дворцового управления (дворские, печатники и др.). Г-В кн. Хар-ся большим влиянием дворянства в политической жизни. Бояре самостоятельно распоряжались в своих землях. Княжество делилось на воеводства во главе с воеводами, назначавшимися из местных бояр. Некоторые должности в дворцовом управлении, а также посты воевод зачастую передавались по наследству в боярских родах. Наибольшую известность из местных князей имел Ярослав Осмомысл (1152-1187). Наиболее крупными и значимыми городами были Владимир Волынский, Галич, Перемышль, Холм, Каменец.

Новгородское Княжество. Соц.-экон. и политич. развитие. По сравнению с другими славянскими землями, условия для земледелия были здесь неблагоприятными. Зато много пушнины и соли. Новгородская земля находилась на пути «Из варяг в греки». И именно торговля определяла социальную дифференциацию населения. Новгород сыграл значительную роль в политической истории Древней Руси. Олег, Владимир, Ярослав начинали своё восхождение на Киевский престол из Новгорода, набирая варягов в свою дружину.

Социальную верхушку новгородского общества составляли, прежде всего, бояре-землевладельцы. Новгород импортировал ткани, металлические изделия, сырьё для ремесленного производства, экспортировал меха и изделия ремесленников. Политическая власть была сосредоточена в руках 300-400 семей (как правило, боярских), которые и были субъектами политического права, т.е. участниками органов местного самоуправления — Вече. Вече выбирало главу местного самоуправления посадника и тысяцкого Тысяцкий отвечал за сбор налогов Административно город делился на районы — концы. Первоначально их было 3, в каждом своё Вече, которое выбирало кончакского старосту. Концы делились на улицы, где также было Вече (ремесленники и бояре). Князь никогда не играл в Новгороде решающей политической роли.

studfile.net

Феодальная раздробленность на Руси: причины и последствия

Феодальная раздробленность – естественный исторический процесс. Не избежала его и Киевская Русь. Однако у каждого государства есть свои предпосылки к данному этапу развития, свои последствия и свои способы его преодоления. И процессы, вызвавшие на Руси период земельной раздробленности, заслуживают особо внимания.

Этот длительный период оставил неизгладимый отпечаток на будущем развитии всего государства и общества. Но нельзя отрицать и некоторые факты положительного влияния раздробленности территорий. Независимое и неравномерное развитие старых городских центров привело к появлению многих культурных и внешнеполитических достижений.

Причины раздробленности

Между историками нет единого мнения, какую же из причин феодальной раздробленности считать основной: одни историки считают превалирующими юридические предпосылки, в частности, закон о наследии или так называемое лествичное право, другие – экономические, в том числе и возросшую роль натурального хозяйства.

Наиболее значимые причины феодальной раздробленности | Отдельные аспекты |

|---|---|

Лествичное право | Система наследования княжеских земель «от брата к брату», то есть юридически обоснованное дробление некогда единого княжества. |

Господство натурального хозяйства | Замкнутая экономическая система, когда вся продукция производилась «для себя», с минимальным количеством излишков. |

Слабые торгово-хозяйственные связи | Крестьяне и мелкие феодалы не имели возможности вести торговлю с окружающим миром и сбывать излишки товаров на сторону. |

Города – ремесленно-торговые центры | Из-за слабых хозяйственных связей между отдельными землями крестьяне обращались со своими нуждами в ближайшие города, превращая их тем самым в центры торговли и ремесла. Развитие городов и их усиливающаяся самодостаточность становились предпосылками для получения независимости от удельного князя. |

Земля – высшая ценность | При достаточно слабо развитой экономике основным способом выжить была земля. Земельные наделы князь раздавал за службу, земля становилась основным мерилом состоятельности. |

Укрепление права на землю | Как следствие из предыдущей причины, укрепление феодального права на землю становилось главной задачей князя. Тем самым начался процесс закабаления крестьян, прикрепления их к земельным наделам. |

Ослабление центральной власти | Бесконечная борьба за киевский престол вызвала вполне закономерную реакцию – власть великого князя становилась чисто номинальной, теряя ту объединяющую роль, которая была присуща ей изначально. |

Усиление политической власти на местах | Имея собственную дружину, собственные города и земельные наделы, местечковые князья и боярство больше не нуждались в центральной власти, предпочитая решать все политические вопросы самостоятельно. |

Отсутствие внешней угрозы | Военные походы Владимира Мономаха и Мстислава значительно ослабили половецкие племена. Внешняя угроза в лице половцев с их набегами, вынуждавшая князей вступать в военные союзы друг с другом, сошла на нет. |

К середине XII века на Руси сложилось три основных удела, вокруг которых происходила дальнейшая централизация земель. Это Галицко-Волынское княжество, Владимиро-Суздальское княжество и Новгородское княжество/республика.

Название | Местоположение | Крупнейшие города | Основные занятия |

|---|---|---|---|

Галицко-Волынское княжество | Юго-западные земли | Владимир Волынский, Галич, Берестье, Холм | Земледелие, торговля |

Владимиро-Суздальское княжество | Северо-восточные земли, междуречье Волги и Оки | Владимир, Суздаль, Ростов | Ремесла, торговля |

Новгородское княжество | Северные и северо-западные земли | Новгород | Торговля |

Однако называть период феодальной раздробленности временем упадка Руси было бы в корне неверно. Эта эпоха принесла свои плоды, и последствия раздробленности можно оценивать как с положительной, так и с отрицательной стороны.

Последствия раздробленности

Положительные последствия феодальной раздробленности | Отрицательные последствия феодальной раздробленности | ||

|---|---|---|---|

Развитие городов | Сосредоточение основных торгово-ремесленных вопросов в городах привело к их быстрому и активному развитию. | Ослабление военной мощи Руси | Нападения со стороны ближайших соседей – шведов, половцев, поляков, немцев. |

Развитие ремесел | Концентрация ремесленников в одном месте – городе – стала стимулом для бурного развития ремесел. | Отсутствие военных союзов | Ни одно из княжеств не смогло в одиночку выстоять против татаро-монгольских орд. |

Расширение торговли | Получив возможность действовать самостоятельно, купцы наладили новые торгово-экономические связи как по территории Руси, так и за ее пределами | Закабаление крестьян | Усиление феодальной собственности на землю привело в результате к усилению зависимости крестьянства от феодалов. |

Возникновение новой активной социальной прослойки – горожан | Развитие городов обернулось еще одним плюсом для общего развития Руси – появилась социально и политически активная группа, умевшая выражать свою волю – горожане, т.е. ремесленники и торговцы. | Отсутствие центральной власти | Невозможность координировать действия удельных князей ни в военных, ни в торгово-экономических вопросах. |

Новая система вассальных отношений | Система «сеньор-вассал», сложившаяся на Руси в период феодальной раздробленности, сильно отличалась от общеевропейской; вассалы были скорее слугами, а не соратниками, это позволяло сохранять некое единство земель и укреплять власть местного феодала. | Общий упадок уровня жизни | Бесконечные усобицы и отсутствие мира на земле привели к разорению значительной части населения Руси. |

Расширение земель | Как ни парадоксально, но в поисках лучшей жизни население, уходя от своего феодала, осваивало новые «дикие» земли, расширяя тем самым границы русского государства. | Миграция населения | Тяжелое положение крестьян и гнет со стороны бояр-феодалов заставляло их уходить с обжитых земель, способствуя их опустению и снижая общий уровень жизни в стране. |

К числу последствий феодальной раздробленности можно отнести и возросшую роль православной церкви в жизни страны. С одной стороны, благодаря отсутствию контроля со стороны центральной власти, церковь постепенно становилась «государством в государстве», зачастую подчиняясь князю лишь номинально. С другой стороны, церковные иерархи безоговорочно осуждали княжеские усобицы и свары, призывая к единению и утверждая, что только объединившись, Русь сможет стать сильным государством.

Значение эпохи раздробленности

Период феодальной раздробленности – закономерный этап развития любого средневекового общества. На Руси он совпал с активизацией соседних с Русью кочевых племён и монголо-татарским нашествием. Междоусобная борьба десятков князей за великое княжение и фактор зависимости от Орды замедляли процесс объединения русских земель. Также, в отличие от аналогичных процессов во Франции, Англии или Испании, на Руси сформировалось два центра объединения земель: на северо-востоке и на северо-западе. Соответственно, на наследие Киевской Руси уже в ХV веке претендовали два великих княжества: Московское и Литовское.

Совокупность внешних и внутренних факторов привела к тому, что эпоха феодальной раздробленности на Руси продлилась дольше, чем во Франции, Венгрии или Англии. С другой стороны, после ослабления ордынского ига, укрупнение княжеств ускорилось. При Иване III Великом раздробленность была фактически ликвидирована, а еще через сто лет исчезли остатки удельной системы в централизованном русском государстве.

histerl.ru

Период феодальной раздробленности — этап развития древнерусского государства, продолжавшийся примерно с 1132 года (смерть Мстислава Великого) и до правления Ивана Грозного, когда завершился этап собирания земель вокруг Москвы. Раздробленность характеризуется раздроблением единого государства на отдельные княжества. Каждое из них имело свою систему управления, свою экономику, свою армию. Однако, при этом сохранялись и признаки единого государства: формальная зависимость от Киева, общность культуры и языка. Историки феодальную раздробленность древнерусского государства обычно рассматривают по 3 важным критериям: Рассмотрим каждый из этих вопросов. Причины раздробленностиНе менее сложным вопросом является изучение причин, по которым феодальная раздробленность на Руси стала возможной. Можно выделить 3 крупные группы причин, почему этот процесс стал возможным:

Есть еще одна важная причина, о которой сегодня не принято много говорить — падение знаменитого торгового пути «из варяг в греки». Этот путь проходил через Русь и был тем экономическим стимулом, который заставлял страну держаться единой. В целом же каждая причина в отдельности не могла раздробить государство, но вместе они создали систему, когда местное управление в каждом княжестве было намного сильнее центральной власти. Естественным итогом этого стало то, что уже с середины 12 века на Руси утвердилась раздробленность княжеств (всего их было на начальном этапе 15). К началу 13 века количество княжеств выросло до 50.  Начало феодальной раздробленностиКаждый исторический этап развития и становления государственности имеет хронометраж. Если же феодальная раздробленность даже кратко будет изучена, то становится понятным — единого ответа на вопрос в каком именно году Русь стала раздробленной — не существует. В современной отечественной исторической науке можно выделить 5 подходов:

Когда же начался период феодальной раздробленности на Руси? Прежде чем ответить на этот вопрос нужно понять очень важную вещь — удельный период Руси нельзя рассматривать в статике. Нельзя говорить, что умер Мстислав Великий или Ярослав Мудрый и страна сразу же стала раздробленной. Это процесс динамичный и ему нужно время для становления. Поэтому можно говорить, что правы все историки. В 1054 году началось зарождения феодальной раздробленности, к 1097 году оно достигло своей наивысшей точки, в 1132 году укрепилось, а в 1243 году окончательно утвердилось. Важно также уточнить, что вплоть до вторжения монголов процесс укрепления раздробленности русских княжеств не был завершен до конца. Это подтверждается тем, что верховная власть в стране (пусть всего лишь номинально) была у киевского князя, а религия оставалась единой и митрополит находился в Киеве. Особенности этапа раздробленность РусиФеодальная раздробленность стала логичным итогом развития государственности на Руси. Развитие феодализма в стране, которое шло по восходящей линии, сделало процесс разбития государства неизбежным и естественным. При этом можно выделить как плюсы так и минусы этого процесса.

При этом, несмотря на то, что княжества были независимы и обладали всеми атрибутами самостоятельного государства, сохранялись черты, позволяющие говорить о Руси как о единой политической и экономической системе. Прежде всего можно говорить о:

Последствия раздробленности Отечественная история, особенно так, что базируется на принципах науки СССР, оценивает эпоху феодальной раздробленности Руси однозначно отрицательно. Еще со школьной скамьи нам рассказывают о том, что раздробленность стала следствием борьбы за власть и деньги, а также отсутствие единой системы управления страной дало возможность для ига. Все это частичная правда, но нужно понимать, что советские историки говорили об этом только потому, что это соответствовало принципам социалистического государства: капитал всегда устраивает войны, а государству нужен центр управления. Сегодня историки все чаще говорят, что феодальный период был логичным итогом развития государства и именно тогда был дан сильный толчок для развития государства во всех сферах, но главным образом производственных сил, рост городов, развитие культуры и другое. |

istoriarusi.ru

Феодальная раздробленность причины этапы последствия основные центры. Причины феодальной раздробленности на руси

Феодальная раздробленность — это децентрализация государства, образование на его территории независимых областей. Это естественный этап развития всех государств Европы. В эпоху Средневековья единое государство разъединялось под влиянием множества причин.

Древнерусское государство не стало исключением из этого правила. К середине XII века Киевская Русь состояла из 15 княжеств, они подчинялись Киеву только формально. К началу тринадцатого века Русь разделилась уже на 50 княжеств, к четырнадцатому столетию их количество возросло до 250.

Движение к раздробленности началось ещё в XI веке, когда Ярослав Мудрый завещал страну шести наследникам, каждый из которых передавал бразды правления своему роду. Изначально предполагалось, что они будут управлять Русью сообща. Долгое время братья совместно сохраняли независимость государства, вместе выступали против внешней угрозы. Но уже в начале XII века государство распалось на множество княжеств.

Экономические причины раздробленности Руси

Развитие экономики Киевской Руси шло за счёт увеличения территории государства. Славяне осваивали Восточно-Европейскую равнину, расселялись на новых землях, обрабатывали поля. Пахотное земледелие распространилось по всему государству. Боярские вотчины, то есть принадлежащие знати земли, стали появляться даже в самых отдалённый уголках русского государства. Число городов увеличилось до трехсот.

Бояре старались обеспечить свои потребности за счёт собственных доходов от обработки земель. Развитие натурального хозяйства привело к увеличению количества излишков. Бояре получали возможность отделить свои земли от столицы Руси и полноценно управлять ими.

Экономическое развитие Руси приводило к социальным разногласиям и конфликтам. Чтобы их прекратить, нужна была сильная и устойчивая местная власть. Бояре надеялись на военную силу князя, с помощью которых быстро получали власть. Князья и бояре больше не нуждались в помощи Киева.

Таким образом, одной из главных причин разъединения Руси стало укрепление боярства. Вместе с князьями они достаточно быстро закрепили власть в полученных владениях. Однако вскоре между князьями и боярами начали возникать разногласия. В некоторых районах образовались боярские республики. В других князья стали управлять территориями самостоятельно.

Одной из причин раздробленности Руси стал порядок наследия престола. Он вызывал нестабильность и замедлял экономическое развитие. Государству требовалась новая форма политического устройства, и ею стала раздробленность. Присвоение территории отдельными княжескими родами позволило более эффективно реагировать на внутренние проблемы. Престол больше не считал свои земли как военной добычей, он стал больше интересоваться хозяйствованием, обогащением своих владений.

Киев стал первым городом среди равных. Прочие русские земли очень скоро опередили в развитии столицу. На территории некогда единого государства образовалось 15 независимых земель, которыми правили местные роды. Великим князем называли уже не только киевского государя, но и владельцев регионов.

Политические и социальные причины раздробленности Руси

Причиной разделения Руси на множество княжеств также было развитие во всех регионах феодальных отношений. Столица не обеспечивалась экономическое развитие своих земель, а наоборот, затормаживала его, требуя дань. Дружина и местная знать организовали собственный государственный аппарат. В него входили: армия, суд, боярство, тюрьмы и прочее. Князь мог управлять крестьянами и разбираться с местными конфликтами без помощи Киева, одновременно защищая собственные земли от внешней угрозы.

Княжества освобождались от единоличной власти Киева, князья провозглашали свою независимост

criptopia.ru

Феодальная раздробленность : причины, особенности, последствия.

Феодальная раздробленность : причины, особенности, последствия.

Причины:

1) Упадок Киевского княжества (утрата центрального положения, перемещение мировых торговых путей вдаль от Киева). Был связан с потерей значения торгового пути «из варяг в греки». Древняя Русь теряет роль участника и посредника в торовых отношениях между византийским, западноевропейским и восточным миром

2) Земля — главная ценность и средство оплаты службы.

3) Значительный рост производительных сил страны, натуральное хозяйство.

4) Усиление местных князей. Бояре превращаются в феодалов-землевладельцев, для которых доходы, получаемые от вотчин, становятся. главным средством существования

5) Ослабление обороноспособности и напор степных кочевников.

Особенности:

1) Большое влияние боярства на центральную и местную власть

2) Большая роль советов и князей, господство в нём крупных феодалов

3) Дворцоводчиная система управления

4) Система кормлений на местах

Последствия:

1) Наряду с Киевом появились новые центры ремесла и торговли, всё более независимые от столицы русского государства.

2) Развивались старые города.

3) Образовались крупные и сильные княжества.

4) В крупных русских княжествах создавались прочные княжеские династии, складывалась традиция передачи власти от отца к сыну, происходил бурный рост городов, шло неуклонное развитие крестьянского хозяйства, осваивались новые пахотные земли и лесные угодья. Там создавались замечательные памятники культуры. Там набирала силу Русская Православная Церковь.

5) Государство стало уязвимым, т. к. далеко не все образовавшиеся княжества были в хороших отношениях между собой, и не было единства.

6) Постоянные кровавые междоусобицы ослабляли военную и экономическую мощь страны.

7) Киев — былая столица Древнерусского государства — утратил воспетое в легендах и былинах могущество и сам стал причиной раздоров.

Образование и основные этапы развития Новгородской и Псковской феодальных республиках.

Возникновение Новгородской и Псковской феодальных республик. Новгород – один из древнейших центров Руси. После образования Древнерусского государства новгородские земли управлялись обычно князем, присылаемым из Киева. Однако примерно с начала XII в управление Новгородом приобретает своеобразный характер. Дальнейшее укрепление феодального землевладения, отсутствие княжеского домена, превращение Новгорода в центр торговли с Западной Европой сделали новгородскую землю сильной, экономически независимой от Киева. Известно, что еще княживший в Новгороде в начале XI в. Ярослав Мудрый пытался прекратить выплаты дани Киеву. Новгород добивается права избирать себе посадника (до этого посадник назначался князем) и архиепископа (ранге новгородский архиепископ назначался киевским митрополитом). В середине XII в. Новгород становится республикой. Европейскому феодализму были известны случаи республиканской формы правления, но случай, когда республика по площади равнялась бы территории целой Франции, исключителен.

Высшим органом власти было народное собрание – вече, решавшее путем голосования вопросы жизни города. В отличие от других русских государств, князья в Новгороде не имели полной государственной власти и приглашались лишь для исполнения функций наемного военачальника. Территория Новгородского государства делилась на пятины, управление в которых строилось на началах местной автономии. Каждая пятина была приписана к одному из пяти концов Новгорода: Плотницкому, Словенскому, Загородскому, Неревскому, Гончарскому.

Одним из пригородов был Псков, выросший в самостоятельный политический центр, вокруг которого сложилось Псковское государство. С XII в. Псков имел отдельный княжеский стол. В следующем столетии Псковская республика получила самостоятельность, и Новгород с этим вынужден был смириться в обмен на военную помощь Пскова против шведов псковская феодальная республика хотя и отпочковалась от Новгородской, но не была точной ее копией. Близость агрессивных соседей обусловила более сильную власть князя, а скудость земельных угодий – отсутствие крупного боярского землевладения, что в свою очередь определило меньшую роль боярства в политической жизни Пскова.

Особенностью общественного строя Новгорода и Пскова было отсутствие княжеского и наличие городского землевладения.

Новгородская республика существовала до 1478г., когда Новгород окончательно вошел в состав Московского государства. Земли Пскова были присоединены к Московскому государству в 1510г.

Основные этапы развития Новгорода и Пскова . Основные этапы развития Новгорода и Пскова. Причины, вызвавшие своеобразие развития русских северо-западных земель, были заложены еще в процессе складывания государственности у приильменских славян. В отличие от Приднепровья, где власть в государстве захватили представители военной знати, потомки племенных вождей и их дружинников, в Приильменье, как показывают исследования, не было условий для возвышения военной знати. Господствующее положение в государстве заняла старая племенная знать.

Новгород — один из древнейших центров Руси. Новгородские земли были обширны, но не очень удобны для земледелия. Поэтому наряду с сельским хозяйством развивались рыболовство, солеварение, охота. После образования Древнерусского государства с центром в Киеве новгородские земли управлялись обычно князем, присылаемым из Киева. Однако примерно с начала XII в. управление новгородской землей приобретает своеобразие. Дальнейшее укрепление феодального землевладения местной знати, практическое отсутствие княжеских земель, наличие у церкви крупных феодальных вотчин, а также превращение Новгорода в центр торговли с Западной Европой делали Новгородскую землю сильной, экономически не зависимой от Киева. Сосредоточение огромных богатств в руках местной знати укрепляло ее в борьбе за политическую независимость Новгорода.

Новгород давно стремился избавиться от власти Киева. Известно, что еще княживший в Новгороде в начале XI в. Ярослав Мудрый пытался прекратить выплаты дани Киеву. Новгород добивается права избирать себе посадника (до этого посадник назначался князем) и архиепископа (ранее новгородский архиепископ назначался киевским митрополитом). В XII в. Новгород становится республикой. Точная датировка этого события в науке спорна, однако очевидно, что ее можно отнести на середину века.* Более 300 лет просуществовала республика. Внутренние противоречия, обострение классовой борьбы привели к ее ослаблению. Новгород был присоединен к Московскому государству, несмотря на сопротивление боярства, тяготевшего в большинстве своем к Литве. В 1478 г. Новгородская республика перестала существовать. Новгород окончательно вошел в состав Московского государства.

Псковская феодальная республика получила самостоятельность в XIV в. До этого земли Пскова входили в состав Новгородской республики, а Псков считался пригородом Новгорода, т. е. зависимым от него городом.

И хотя с XIII в. Псков имел отдельный княжеский стол, на который вполне самостоятельно приглашали князей, Новгород отказывался признать самостоятельность Псковской республики. Он был вынужден. э.то сделать в обмен на военную помощь Пскова против шведов. Псковская феодальная республика, хотя и отпочковалась от Новгородской, не была точной ее копией. Особенности местоположения и географические условия оказали существенное влияние на социальный и политический строй Псковской республики. Близость агрессивных соседей обусловила более сильную власть князя, а скудость земельных угодий — отсутствие крупного боярского землевладения, что в свою очередь определило меньшую роль боярства в политической жизни Пскова. Падение самостоятельности Пскова связано с собиранием русских земель вокруг Москвы. В 1510 г. земли Пскова были присоединены к Московскому государству.

Обязательственное право.

-сохраняется порядок обеспечения обязательств по договору личным имуществом.

-наследование обязательств происходит лишь в случае наследования имущества.

-сохраняется возможность передачи обязательств третьему лицу.

-по прежнему трудно разграничить некоторые виды договоров (особенно договоры купли-продажи и мены)

Право собственности.

а) Соборное уложение запретило приобретение земли купечеством, крестьянством, холопством.

б) Происходят изменения в структуре вотчинного землевладения (сокращается количество родовых вотчин, увеличивается количество выслуженных и купленных)

в) Расширяются вещные права собственности выслуженных вотчин:

-указ 1627 года позволяет им продавать свои вотчины и отдавать их в залог.

г) Расширяются вещные права собственников поместий (дворян). Соборное уложение позволяет им обменивать поместье на вотчину.

Феодальная раздробленность : причины, особенности, последствия.

Причины:

1) Упадок Киевского княжества (утрата центрального положения, перемещение мировых торговых путей вдаль от Киева). Был связан с потерей значения торгового пути «из варяг в греки». Древняя Русь теряет роль участника и посредника в торовых отношениях между византийским, западноевропейским и восточным миром

2) Земля — главная ценность и средство оплаты службы.

3) Значительный рост производительных сил страны, натуральное хозяйство.

4) Усиление местных князей. Бояре превращаются в феодалов-землевладельцев, для которых доходы, получаемые от вотчин, становятся. главным средством существования

5) Ослабление обороноспособности и напор степных кочевников.

Особенности:

1) Большое влияние боярства на центральную и местную власть

2) Большая роль советов и князей, господство в нём крупных феодалов

3) Дворцоводчиная система управления

4) Система кормлений на местах

Последствия:

1) Наряду с Киевом появились новые центры ремесла и торговли, всё более независимые от столицы русского государства.

2) Развивались старые города.

3) Образовались крупные и сильные княжества.

4) В крупных русских княжествах создавались прочные княжеские династии, складывалась традиция передачи власти от отца к сыну, происходил бурный рост городов, шло неуклонное развитие крестьянского хозяйства, осваивались новые пахотные земли и лесные угодья. Там создавались замечательные памятники культуры. Там набирала силу Русская Православная Церковь.

5) Государство стало уязвимым, т. к. далеко не все образовавшиеся княжества были в хороших отношениях между собой, и не было единства.

6) Постоянные кровавые междоусобицы ослабляли военную и экономическую мощь страны.

7) Киев — былая столица Древнерусского государства — утратил воспетое в легендах и былинах могущество и сам стал причиной раздоров.

Образование и основные этапы развития Новгородской и Псковской феодальных республиках.

Возникновение Новгородской и Псковской феодальных республик. Новгород – один из древнейших центров Руси. После образования Древнерусского государства новгородские земли управлялись обычно князем, присылаемым из Киева. Однако примерно с начала XII в управление Новгородом приобретает своеобразный характер. Дальнейшее укрепление феодального землевладения, отсутствие княжеского домена, превращение Новгорода в центр торговли с Западной Европой сделали новгородскую землю сильной, экономически независимой от Киева. Известно, что еще княживший в Новгороде в начале XI в. Ярослав Мудрый пытался прекратить выплаты дани Киеву. Новгород добивается права избирать себе посадника (до этого посадник назначался князем) и архиепископа (ранге новгородский архиепископ назначался киевским митрополитом). В середине XII в. Новгород становится республикой. Европейскому феодализму были известны случаи республиканской формы правления, но случай, когда республика по площади равнялась бы территории целой Франции, исключителен.

Высшим органом власти было народное собрание – вече, решавшее путем голосования вопросы жизни города. В отличие от других русских государств, князья в Новгороде не имели полной государственной власти и приглашались лишь для исполнения функций наемного военачальника. Территория Новгородского государства делилась на пятины, управление в которых строилось на началах местной автономии. Каждая пятина была приписана к одному из пяти концов Новгорода: Плотницкому, Словенскому, Загородскому, Неревскому, Гончарскому.

Одним из пригородов был Псков, выросший в самостоятельный политический центр, вокруг которого сложилось Псковское государство. С XII в. Псков имел отдельный княжеский стол. В следующем столетии Псковская республика получила самостоятельность, и Новгород с этим вынужден был смириться в обмен на военную помощь Пскова против шведов псковская феодальная республика хотя и отпочковалась от Новгородской, но не была точной ее копией. Близость агрессивных соседей обусловила более сильную власть князя, а скудость земельных угодий – отсутствие крупного боярского землевладения, что в свою очередь определило меньшую роль боярства в политической жизни Пскова.

Особенностью общественного строя Новгорода и Пскова было отсутствие княжеского и наличие городского землевладения.

Новгородская республика существовала до 1478г., когда Новгород окончательно вошел в состав Московского государства. Земли Пскова были присоединены к Московскому государству в 1510г.

Основные этапы развития Новгорода и Пскова . Основные этапы развития Новгорода и Пскова. Причины, вызвавшие своеобразие развития русских северо-западных земель, были заложены еще в процессе складывания государственности у приильменских славян. В отличие от Приднепровья, где власть в государстве захватили представители военной знати, потомки племенных вождей и их дружинников, в Приильменье, как показывают исследования, не было условий для возвышения военной знати. Господствующее положение в государстве заняла старая племенная знать.

Новгород — один из древнейших центров Руси. Новгородские земли были обширны, но не очень удобны для земледелия. Поэтому наряду с сельским хозяйством развивались рыболовство, солеварение, охота. После образования Древнерусского государства с центром в Киеве новгородские земли управлялись обычно князем, присылаемым из Киева. Однако примерно с начала XII в. управление новгородской землей приобретает своеобразие. Дальнейшее укрепление феодального землевладения местной знати, практическое отсутствие княжеских земель, наличие у церкви крупных феодальных вотчин, а также превращение Новгорода в центр торговли с Западной Европой делали Новгородскую землю сильной, экономически не зависимой от Киева. Сосредоточение огромных богатств в руках местной знати укрепляло ее в борьбе за политическую независимость Новгорода.

Новгород давно стремился избавиться от власти Киева. Известно, что еще княживший в Новгороде в начале XI в. Ярослав Мудрый пытался прекратить выплаты дани Киеву. Новгород добивается права избирать себе посадника (до этого посадник назначался князем) и архиепископа (ранее новгородский архиепископ назначался киевским митрополитом). В XII в. Новгород становится республикой. Точная датировка этого события в науке спорна, однако очевидно, что ее можно отнести на середину века.* Более 300 лет просуществовала республика. Внутренние противоречия, обострение классовой борьбы привели к ее ослаблению. Новгород был присоединен к Московскому государству, несмотря на сопротивление боярства, тяготевшего в большинстве своем к Литве. В 1478 г. Новгородская республика перестала существовать. Новгород окончательно вошел в состав Московского государства.

Псковская феодальная республика получила самостоятельность в XIV в. До этого земли Пскова входили в состав Новгородской республики, а Псков считался пригородом Новгорода, т. е. зависимым от него городом.

И хотя с XIII в. Псков имел отдельный княжеский стол, на который вполне самостоятельно приглашали князей, Новгород отказывался признать самостоятельность Псковской республики. Он был вынужден. э.то сделать в обмен на военную помощь Пскова против шведов. Псковская феодальная республика, хотя и отпочковалась от Новгородской, не была точной ее копией. Особенности местоположения и географические условия оказали существенное влияние на социальный и политический строй Псковской республики. Близость агрессивных соседей обусловила более сильную власть князя, а скудость земельных угодий — отсутствие крупного боярского землевладения, что в свою очередь определило меньшую роль боярства в политической жизни Пскова. Падение самостоятельности Пскова связано с собиранием русских земель вокруг Москвы. В 1510 г. земли Пскова были присоединены к Московскому государству.

infopedia.su

Феодальная раздробленность — Википедия

Феодальная раздро́бленность (удельная система) — период ослабления центральной власти в феодальных государствах в силу разной по своей продолжительности и эффекту децентрализации, обусловленной усилением крупных феодалов в условиях сеньориальной организации труда и воинской повинности. Новые, более мелкие территориальные образования ведут практически независимое существование, господствующим в них является натуральное хозяйство. Термин был широко распространён в советской и частично в российской марксистской историографии, и используется в различных значениях.

Термин используется для обозначения эпохи существования уделов и включает в себя весь период от раздела центральной власти (от первого в 843 году — для империи Карла Великого, от последнего в 1132 году — для Киевской Руси; не от появления первых уделов) в раннефеодальном государстве до ликвидации последнего удела в централизованном государстве (XVI век)

Часто термин, который характеризует состояние верховной власти в государстве и отношения внутри верхушки феодального общества (см.вассалитет), используется в качестве синонима понятий феодализм и развитый феодализм, характеризующих экономический строй и отношения между социальными слоями общества. Кроме того, понятия относятся к разным, хотя и пересекающимся, хронологическим интервалам. В советской историографии окончательное формирование феодального способа производства в Западной Европе датировалось X-XI веками[1], а его окончание — от XVI-XVIII веков в странах Западной Европы до XIX века в странах Центральной и Восточной Европы[2].

Феодальная анархия[1], аристократический строй[3][править | править код]

По мере разветвления правящей династии в раннефеодальных государствах, расширения их территории и административного аппарата, представители которого осуществляют власть монарха над местным населением, собирая дань и войско, увеличивается количество претендентов на центральную власть, периферийные военные ресурсы увеличиваются, а контрольные возможности центра ослабевают. Верховная власть становится номинальной, и монарх начинает избираться крупными феодалами из своей среды, при этом ресурсы избранного монарха, как правило, ограничиваются ресурсами его исходного княжества, и он не может передавать верховную власть по наследству. В этой ситуации работает правило «вассал моего вассала — не мой вассал».

Первыми исключениями становятся Англия на северо-западе Европы (Солсберийская присяга 1085 г., все феодалы являются прямыми вассалами короля) и Византия на её юго-востоке (примерно в то же время император Алексей I Комнин вынудил крестоносцев, захвативших в ходе первого крестового похода земли на Ближнем Востоке, признать вассальную зависимость от империи, тем самым включив эти земли в состав империи и сохранив её единство). В этих случаях все земли государства делятся на домен монарха и земли его вассалов, как и на следующем историческом этапе, когда верховная власть закрепляется за одним из князей, вновь начинает передаваться по наследству и начинается процесс централизации (этот этап часто называют вотчинной монархией).

| В XII веке, когда полным ходом шло образование национальных государств в Англии и Франции, в Германии установилась феодальная раздробленность и ослабла центральная власть[4]. |

Полное развитие феодализма становилось предпосылкой окончания феодальной раздробленности, поскольку подавляющая часть слоя феодалов, его рядовые представители были объективно заинтересованы в наличии единого выразителя своих интересов:

| Социальные интересы феодального класса в целом и нормы рыцарской морали до известной степени сдерживали центробежные тенденции, ограничивали феодальную вольницу. В ходе процесса государственной централизации рыцарство (средние и мелкие феодалы) составляло основную военную силу королей в их противостоянии знати в борьбе за территориальное объединение страны и реальную власть в государстве.[5] |

В рамках формационного подхода начало феодальной раздробленности на Руси обычно датируется одинаково с началом периода развитого феодализма (XII век). После возникновения во второй четверти XII века самостоятельных княжеств Киев около века продолжал оставаться номинальной столицей Руси, хотя в этот период взяли своё начало два противоположных процесса: процесс образования удельных княжеств (внутри княжеств, на которые распалась Киевская Русь), и процесс объединения земель вокруг новых политических центров (Владимир, Галич).

После монгольского нашествия золотоордынские правители выдавали ярлык на владимирское великое княжение, дававшее право сбора дани для хана с других русских княжеств. Новгородская земля, Смоленское княжество, Рязанское княжество, а также образовавшиеся в XIV веке на территории Владимиро-Суздальского княжества Тверское, Московское и Нижегородско-Суздальское великие княжества собирали и отправляли дань хану самостоятельно.

Великие княжества, которые объединяли удельных князей, стали проявлять тенденцию к преодолению феодальной раздробленности. Великих князей поддерживали боярство, духовенство, посадское население (купечество, ремесленники). Все они были заинтересованы в упразднении феодальной чересполосицы, в уничтожении княжеских усобиц, в освобождении от татаро-монгольского ига, в обеспечении безопасности границ.[6]

В правление Дмитрия Ивановича за Москвой закрепилась роль центра объединения северо-восточных русских земель, великое княжение Владимирское стало наследоваться московскими князьями. Примерно в то же время южнорусские земли объединились вокруг Великого княжества Литовского, в них прекратилось монголо-татарское иго.

Своеобразие Литовско-Русского государства определялось и сочетанием дофеодальных черт с постфеодальными: юго-западные русские княжества, в которых удельное дробление никогда не заходило слишком далеко; преодолевавшие раздробленность земли вокруг Чернигова и Смоленска; только вступавшие на путь феодализации балтские этнические группы.

После двухвековой (XIV—XVI века) борьбы между Москвой и Вильно, осложнённой вмешательством Орды, Польши и Тевтонского ордена, великое княжество Литовское образовало с Польшей конфедерацию (1569). В правление Ивана III было сброшено ордынское иго на северо-востоке (1480), в правление Василия III были ликвидированы последние уделы.

Как отмечал отечественный историк XVIII века И. Н. Болтин: «Наши удельные князья полным феодальным правом пользовались». Он также отмечал то, что как и в Западной Европе, феодальная раздробленность у нас сменяется политическим объединением, и сравнивал Ивана IV с Людовиком XI, такое же сравнение есть у Карамзина. О тождестве исторического процесса касательно феодализма как политического дробления в удельной Руси и на Западе отмечал автор «Истории русского народа» (1829—1833) Н. А. Полевой. Приверженец идеи о полном своеобразии, самобытности русского исторического развития М. П. Погодин, хотя и утверждал, что Россия никогда не знала феодализма, в то же время сопоставлял наши удельные княжества с его формой на Западе[8].

- ↑ 1 2 Разин Е. А. Военное искусство вооруженной организации Руси в XII — XIII вв. // / Разин Е. А. История военного искусства, в 3-х т.: Том 2. История военного искусства VI — XVI вв. СПб.: ООО «Издательство Полигон», 1999. — 656 с. Тираж 7000 экз. ISBN 5–89173–040–5 (VI — XVI вв.). ISBN 5–89173–038–3. (Военно-историческая библиотека)

- ↑ Феодализм // Ульяновск — Франкфорт. — М. : Советская энциклопедия, 1977. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 27).

- ↑ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, ч. I, стр. 392

- ↑ Священная Римская империя // Энциклопедия для детей. — Т. 1 Всемирная история. — М.: Аванта+, 1993. ISBN 5-86529-003-7

- ↑ Энциклопедический словарь юного историка. Всеобщая история. Для среднего и старшего школьного возраста — М.: Педагогика-Пресс, 1993

- ↑ Период преодоления феодальной анархии на Руси // Разин Е. А. История военного искусства, в 3-х т.: Том 2. История военного искусства VI — XVI вв. СПб.: ООО «Издательство Полигон», 1999. — 656 с. Тираж 7000 экз. ISBN 5–89173–040–5 (VI — XVI вв.). ISBN 5–89173–038–3. (Военно-историческая библиотека)

- ↑ Головатенко А. И. История России: спорные проблемы: пособие для поступающих на гуманитарные факультеты — М.: Школа-Пресс, 1994 под эгидой Федеральной целевой программы книгоиздания России. — ISBN 5-88527-028-7.

- ↑ ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ЗАПАДНОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. Член-корр. АН СССР Е. А. Косминский

ru.wikipedia.org