Фотодиод — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

ФД-10-100 (активная площадь — 10×10 мм²).

ФД1604 (активная площадь ячейки 1,2×4 мм² — 16 шт).

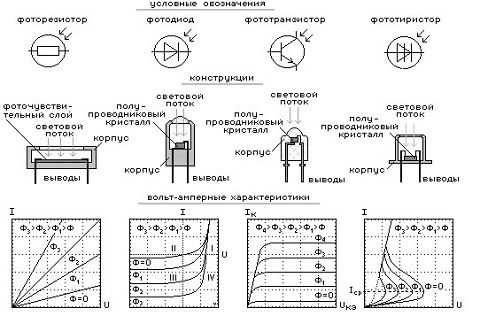

Обозначение на схемах.

Типовая спектральная чувствительность кремниевого фотодиода.

ФД-10-100 (активная площадь — 10×10 мм²).

ФД1604 (активная площадь ячейки 1,2×4 мм² — 16 шт).

Обозначение на схемах.

Типовая спектральная чувствительность кремниевого фотодиода.Фотодио́д — приёмник оптического излучения[1], который преобразует попавший на его фоточувствительную область свет в электрический заряд за счёт процессов в p-n-переходе.

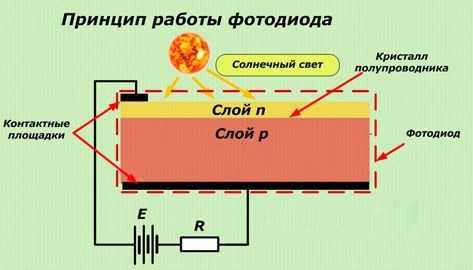

Фотодиод, работа которого основана на фотовольтаическом эффекте (разделение электронов и дырок в p- и n-области, за счёт чего образуется заряд и ЭДС), называется солнечным элементом. Кроме p-n фотодиодов, существуют и p-i-n фотодиоды, в которых между слоями p и n находится слой нелегированного полупроводника i. p-n- и p-i-n-фотодиоды только преобразуют свет в электрический ток, но не усиливают его, в отличие от лавинных фотодиодов и фототранзисторов.

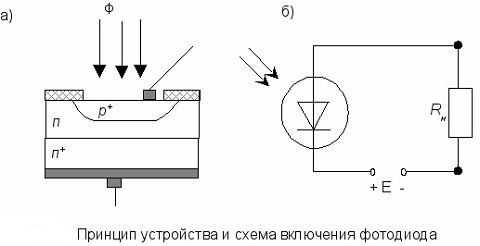

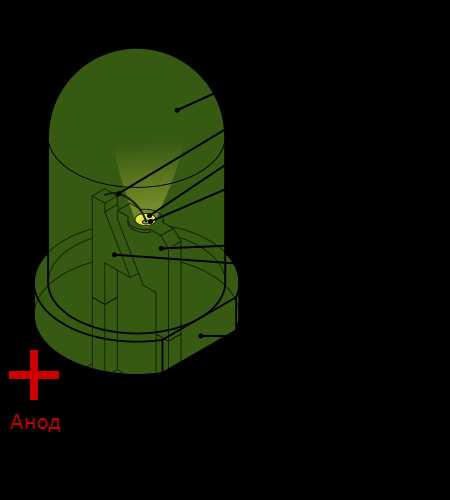

Структурная схема фотодиода. 1 — кристалл полупроводника; 2 — контакты; 3 — выводы;Принцип работы:

При воздействии квантов излучения в базе происходит генерация свободных носителей, которые устремляются к границе p-n-перехода. Ширина базы (n-область) делается такой, чтобы дырки не успевали рекомбинировать до перехода в p-область. Ток фотодиода определяется током неосновных носителей — дрейфовым током. Быстродействие фотодиода определяется скоростью разделения носителей полем p-n-перехода и ёмкостью p-n-перехода Cp-n

Фотодиод может работать в двух режимах:

- фотогальванический — без внешнего напряжения

- фотодиодный — с внешним обратным напряжением

Особенности:

- простота технологии изготовления и структуры

- сочетание высокой фоточувствительности и быстродействия

- малое сопротивление базы

- малая инерционность

Параметры и характеристики фотодиодов[править | править код]

Параметры:

- чувствительность

- отражает изменение электрического состояния на выходе фотодиода при подаче на вход единичного оптического сигнала. Количественно чувствительность измеряется отношением изменения электрической характеристики, снимаемой на выходе фотоприёмника, к световому потоку или потоку излучения, его вызвавшему.

- Si,Φv=IΦΦv{\displaystyle S_{i,{\Phi _{v}}}={\frac {I_{\Phi }}{\Phi _{v}}}}; Si,Ev=IΦEv{\displaystyle S_{i,{E_{v}}}={\frac {I_{\Phi }}{E_{v}}}} — токовая чувствительность по световому потоку

- Su,Φe=UΦΦe{\displaystyle S_{u,{\Phi _{e}}}={\frac {U_{\Phi }}{\Phi _{e}}}}; Si,Ee=UΦEe{\displaystyle S_{i,{E_{e}}}={\frac {U_{\Phi }}{E_{e}}}} — вольтаическая чувствительность по энергетическому потоку

- шумы

- помимо полезного сигнала на выходе фотодиода появляется хаотический сигнал со случайной амплитудой и спектром — шум фотодиода. Он не позволяет регистрировать сколь угодно малые полезные сигналы. Шум фотодиода складывается из шумов полупроводникового материала и фотонного шума.

Характеристики:

- вольт-амперная характеристика (ВАХ)

- зависимость выходного напряжения от входного тока. UΦ=f(IΦ){\displaystyle U_{\Phi }=f(I_{\Phi })}

- спектральные характеристики

- зависимость фототока от длины волны падающего света на фотодиод. Она определяется со стороны больших длин волн шириной запрещённой зоны, при малых длинах волн большим показателем поглощения и увеличения влияния поверхностной рекомбинации носителей заряда с уменьшением длины волны квантов света. То есть коротковолновая граница чувствительности зависит от толщины базы и от скорости поверхностной рекомбинации. Положение максимума в спектральной характеристике фотодиода сильно зависит от степени роста коэффициента поглощения.

- световые характеристики

- зависимость фототока от освещённости, соответствует прямой пропорциональности фототока от освещённости. Это обусловлено тем, что толщина базы фотодиода значительно меньше диффузионной длины неосновных носителей заряда. То есть практически все неосновные носители заряда, возникшие в базе, принимают участие в образовании фототока.

- постоянная времени

- это время, в течение которого фототок фотодиода изменяется после освещения или после затемнения фотодиода в е раз (63 %) по отношению к установившемуся значению.

- темновое сопротивление

- сопротивление фотодиода в отсутствие освещения.

- инерционность

- В p-i-n-структуре средняя i-область заключена между двумя областями противоположной проводимости. При достаточно большом напряжении оно пронизывает i-область, и свободные носители, появившееся за счет фотонов при облучении, ускоряются электрическим полем p-n-переходов. Это дает выигрыш в быстродействии и чувствительности. Повышение быстродействия в p-i-n-фотодиоде обусловлено тем, что процесс диффузии заменяется дрейфом электрических зарядов в сильном электрическом поле. Уже при U

- В p-i-n-структуре средняя i-область заключена между двумя областями противоположной проводимости. При достаточно большом напряжении оно пронизывает i-область, и свободные носители, появившееся за счет фотонов при облучении, ускоряются электрическим полем p-n-переходов. Это дает выигрыш в быстродействии и чувствительности. Повышение быстродействия в p-i-n-фотодиоде обусловлено тем, что процесс диффузии заменяется дрейфом электрических зарядов в сильном электрическом поле. Уже при U

- Достоинства:

- 1) есть возможность обеспечения чувствительности в длинноволновой части спектра за счет изменения ширины i-области.

- 2) высокая чувствительность и быстродействие

- 3) малое рабочее напряжение Uраб

- Недостатки:

- сложность получения высокой чистоты i-области

- Фотодиод Шоттки (фотодиод с барьером Шоттки)

- Структура металл-полупроводник. При образовании структуры часть электронов перейдет из металла в полупроводник p-типа.

- Лавинный фотодиод

- В структуре используется лавинный пробой. Он возникает тогда, когда энергия фотоносителей превышает энергию образования электронно-дырочных пар. Очень чувствительны. Для оценки существует коэффициент лавинного умножения:

- M=IΦIΦ0{\displaystyle M={\frac {I_{\Phi }}{I_{\Phi _{0}}}}}

- M=11−(UUpr)m{\displaystyle M={\frac {1}{1-\left({\frac {U}{U_{pr}}}\right)^{m}}}}

- Для реализации лавинного умножения необходимо выполнить два условия:

- 1) Электрическое поле области пространственного заряда должно быть достаточно большим, чтобы на длине свободного пробега электрон набрал энергию, большую, чем ширина запрещённой зоны:

- qλ=3Ig2{\displaystyle q\lambda ={\frac {3I_{g}}{2}}}

- 2) Ширина области пространственного заряда должна быть существенно больше, чем длина свободного пробега:

- W>>λ{\displaystyle W>>\lambda }

- Значение коэффициентов внутреннего усиления составляет M = 10—100 в зависимости от типа фотодиодов.

- Фотодиод с гетероструктурой

- Гетеропереходом называют слой, возникающий на границе двух полупроводников с разной шириной запрещённой зоны. Один слой р+ играет роль «приёмного окна». Заряды генерируются в центральной области. За счет подбора полупроводников с различной шириной запрещённой зоны можно перекрыть весь диапазон длин волн. Недостаток — сложность изготовления.

ru.wikipedia.org

Фотодиоды: принцип работы и характеристики

В электротехнике широко используются различные приборы и устройства, связанные с особенностями и физическими свойствами материалов. Среди них особое место занимают фотодиоды, принцип работы которых основан на воздействии оптического излучения. В результате, материал изменяет свои качества, что позволяет ему выполнять различные функции в электрических цепях.

Принцип действия фотодиода

Простой фотодиод является обыкновенным полупроводниковым диодом с р-п-переходом, на который оказывает действие оптическое излучение. При полном отсутствии светового потока, диод находится в состоянии равновесия и обладает обычными свойствами.

Действие излучения направлено перпендикулярно относительно плоскости, где расположен р-п-переход. Энергия, с которой поглощаются фотоны, превышает ширину запрещенной зоны, что приводит к возникновению электронно-дырочных пар. Данные пары, состоящие из электронов и дырок, получили наименование фотоносителей.

Когда фотоносители проникают внутрь п-области, электроны и дырки, в основной массе не успевают распадаться на составляющие и подходят непосредственно к границе р-п-перехода. В этом месте происходит разделение фотоносителей с помощью электрического поля. В результате, дырки попадают в р-область. Электроны же не в состоянии пройти через поле, окружающее переход, поэтому начинается их скапливание возле п-области и у границы перехода. Таким образом, прохождение тока через переход полностью зависит от движения дырок. Данный вид тока с участием фотоносителей получил название фототока.

Под воздействием фотоносителей-дырок в р-области по отношению к п-области возникает положительный заряд. Таким же образом, п-область заряжается отрицательно относительно р-области. Происходит возникновение разности потенциалов, именуемой фото-ЭДС. Ток, сгенерированный в фотодиоде, имеет обратное значение и направление от катода к аноду. Величина этого тока возрастает в зависимости от увеличения степени освещенности. Работа фотодиодов может осуществляться в двух режимах. В первом случае используется фотогенераторный режим, не предусматривающий внешний источник электроэнергии. В режиме фотопреобразователя необходимо использование внешнего источника электроэнергии.

Режим фотогенератора позволяет использовать фотодиоды как источники питания, преобразующие солнечное излучение в электрическую энергию. Они используются в качестве элементов солнечной батареи. Коэффициент полезного действия элементов на основе кремния составляет примерно 20%. КПД у пленочных конструкций может быть значительно выше.

В работе фотодиодом нередко используется свойство обратимого электрического пробоя. В результате, количество носителей заряда умножается лавинообразно, по аналогии с полупроводниковыми стабилитронами. Происходит значительный рост фототока и чувствительности фотодиодов. Данное значение превышает обычные параметры в сотни раз.

Частота лавинных фотодиодов достигает величины до 10 ГГц, что позволяет использовать их в качестве быстродействующих фотоэлектрических приборов. Единственным недостатком этих устройств является повышенный уровень шума. Фотодиоды очень часто используются в паре со светодиодами. Они размещаются в общем корпусе, при этом, расположение светочувствительной площадки фотодиода наиболее оптимально к излучающей светодиодной площадке. Данные приборы получили название оптронов. Электрические связи совершенно не касаются входных и выходных цепей, поскольку сигналы передаются путем оптического излучения.

Характеристики фотодиодов

Если рассматривать в целом непосредственно фотодиоды, принцип действия и другие параметры этих устройств, следует отметить то, как выходная мощность соотносится с общей массой и площадью солнечной батареи. Максимальное значение этих параметров может достигать соответственно 200 ватт на 1 кг и 1 киловатт на 1 м2.

Кроме того, значение имеет вольт-амперная характеристика, в которой выходное напряжение зависит от выходного тока. Значение спектральных характеристик показывает соотношение фототока и величины световых волн, падающих на фотодиод. Максимальное значение данного параметра находится в прямой зависимости от того, насколько возрастает коэффициент поглощения.

Фототок и освещенность определяют световую характеристику фотодиода. Обе величины имеют между собой прямую пропорциональную зависимость. Эта величина представляет временной отрезок, на протяжении которого происходят изменения после того как фотодиод освещен или затемнен. Показатель соотносится с установленным значением. Фотодиод также характеризуется в соответствии с сопротивлением при отсутствии освещения и другими параметрами, определяющими его работоспособность и область практического применения.

electric-220.ru

Фотодиоды. Виды и устройство. Работа и характеристики

Особое место в электротехнике занимают фотодиоды, которые применяются в различных устройствах и приборах. Фотодиодом называется полупроводниковый элемент, по своим свойствам подобный простому диоду. Его обратный ток прямо зависит от интенсивности светового потока, падающего на него. Чаще всего в качестве фотодиода применяют полупроводниковые элементы с р-n переходом.

Устройство и принцип действия

Фотодиод входит в состав многих электронных устройств. Поэтому он и приобрел широкую популярность. Обычный светодиод – это диод с р-n переходом, проводимость которого зависит от падающего на него света. В темноте фотодиод обладает характеристиками обычного диода.

1 – полупроводниковый переход.

2 – положительный полюс.

3 – светочувствительный слой.

4 – отрицательный полюс.

При действии потока света на плоскость перехода фотоны поглощаются с энергией, превышающей предельную величину, поэтому в n-области образуются пары носителей заряда — фотоносители.

При смешивании фотоносителей в глубине области «n» основная часть носителей не успевает рекомбинировать и проходит до границы р-n. На переходе фотоносители делятся электрическим полем. При этом дырки переходят в область «р», а электроны не способны пройти переход, поэтому накапливаются возле границы перехода р-n, а также области «n».

Обратный ток диода при воздействии света повышается. Значение, на которое повышается обратный ток, называют фототоком.

Фотоносители в виде дырок осуществляют положительный заряд области «р», по отношению к области «n». В свою очередь электроны производят отрицательный заряд «n» области относительно «р» области. Возникшая разность потенциалов называется фотоэлектродвижущей силой, и обозначается «Еф». Электрический ток, возникающий в фотодиоде, является обратным, и направлен от катода к аноду. При этом его величина зависит от величины освещенности.

Режимы работы

Фотодиоды способны функционировать в следующих режимах:

- Режим фотогенератора. Без подключения источника электричества.

- Режим фотопреобразователя. С подключением внешнего источника питания.

В работе фотогенератора фотодиоды используются вместо источника питания, которые преобразуют солнечный свет в электрическую энергию. Такие фотогенераторы называются солнечными элементами. Они являются основными частями солнечных батарей, применяемых в различных устройствах, в том числе и на космических кораблях.

КПД солнечных батарей на основе кремния составляет 20%, у пленочных элементов этот параметр значительно больше. Важным свойством солнечных батарей является зависимость мощности выхода к весу и площади чувствительного слоя. Эти свойства достигают величин 200 Вт / кг и 1 кВт/м2.

При функционировании фотодиода в качестве фотопреобразователя, источник напряжения подключается в схему обратной полярностью. При этом применяются обратные графики вольт-амперной характеристики при разных освещенностях.

Напряжение и ток на нагрузке Rн определяются на графике по пересечениям характеристики фотодиода и нагрузочной линии, которая соответствует резистору Rн. В темноте фотодиод по своему действию равнозначен обычному диоду. Ток в режиме темноты для кремниевых диодов колеблется от 1 до 3 микроампер, для германиевых от 10 до 30 микроампер.

Виды фотодиодов

Существует несколько различных видов фотодиодов, которые имеют свои достоинства.

p – i – n фотодиод

В области р-n у этого диода имеется участок с большим сопротивлением и собственной проводимостью. При воздействии на него света возникают пары дырок и электронов. Электрическое поле в этой зоне имеет постоянное значение, пространственный заряд отсутствует.

Этот вспомогательный слой значительно снижает емкость запирающего слоя, и не зависит от напряжения. Это расширяет полосу рабочих частот диодов. В результате скорость резко повышается, и частота достигает 1010 герц. Повышенное сопротивление этого слоя значительно уменьшает ток работы при отсутствии освещения. Чтобы световой поток смог проникнуть через р-слой, он не должен быть толстым.

Лавинные фотодиоды

Такой вид диодов является полупроводниками с высокой чувствительностью, которые преобразуют освещение в сигнал электрического тока с помощью фотоэффекта. Другими словами, это фотоприемники, усиливающие сигнал вследствие эффекта лавинного умножения.

1 — омические контакты 2 — антиотражающее покрытие

Лавинные фотодиоды более чувствительны, в отличие от других фотоприемников. Это дает возможность применять их для незначительных мощностей света.

В конструкции лавинных фотодиодов применяются сверхрешетки. Их суть заключается в том, что значительные различия ударной ионизации носителей приводят к падению шумов.

Другим достоинством применения аналогичных структур является локализация лавинного размножения. Это также снижает помехи. В сверхрешетке толщина слоев составляет от 100 до 500 ангстрем.

Принцип действия

При обратном напряжении, близком к величине лавинного пробоя, фототок резко усиливается за счет ударной ионизации носителей заряда. Действие заключается в том, что энергия электрона повышается от внешнего поля и может превзойти границу ионизации вещества, вследствие чего встреча этого электрона с электроном из зоны валентности приведет к появлению новой пары электрона и дырки. Носители заряда этой пары будут ускоряться полем и могут способствовать образованию новых носителей заряда.

Характеристики

Свойства таких световых диодов можно описать некоторыми зависимостями.

Вольт-амперная

Эта характеристика является зависимостью силы тока при постоянном потоке света от напряжения.

I — ток M — коэффициент умножения U — напряжение

Световая

Это свойство является зависимостью тока диода от освещения. При возрастании потока света, фототок повышается.

Спектральная

Это свойство является зависимостью тока диода от длины световой волны, и является шириной пограничной зоны.

Постоянная времени

Это время, за которое фототок диода меняется после подачи света в сравнении с установившимся значением.

Темновое сопротивление

Это значение сопротивления диода в темноте.

Инерционность

Факторы, влияющие на эту характеристику:

- Время диффузии неравновесных носителей заряда.

- Время прохождения по р-n переходу.

- Период перезарядки емкости барьера р-n перехода.

Сфера применения

Фотодиоды являются основными элементами многих оптоэлектронных приборов.

Интегральные микросхемы (оптоэлектронные)

Фотодиод может иметь значительную скорость работы, но коэффициент усиления тока составляет не более единицы. Вследствие оптической связи микросхемы имеют существенные преимущества: идеальная гальваническая развязка цепей управления от мощных силовых цепей. При этом между ними сохраняется функциональная связь.

Фотоприемники с несколькими элементами

Эти устройства в виде фотодиодной матрицы, сканистора, являются новыми прогрессивными электронными устройствами. Их оптоэлектронный глаз с фотодиодом может создавать реакцию на пространственные и яркостные свойства объектов. Другими словами, он может видеть полный его зрительный образ.

Количество ячеек, чувствительных к свету, очень большое. Поэтому, кроме вопросов быстродействия и чувствительности, необходимо считывание информации. Все фотоприемники с множественными фотоэлементами являются сканирующими системами, то есть, приборами, которые позволяют анализировать исследуемое пространство последовательным поэлементным просмотром.

Фотодиоды также нашли широкое применение в оптоволоконных линиях, лазерных дальномерах. Недавно такие световые диоды стали использоваться в эмиссионно-позитронной томографии.

В настоящее время имеются образцы светочувствительных матриц, состоящих из лавинных фотодиодов. Их эффективность и область применения зависит он некоторых факторов.

Наиболее влияющими оказались такие факторы:

- Суммарный ток утечек, образующийся путем сложения шумов и тока при отсутствии света.

- Квантовая эффективность, определяющая долю падающих квантов, приводящих к возникновению тока и носителей заряда.

Похожие темы:

electrosam.ru

описание принципа работы, схема, характеристики, способы применения

Фотодиоды – полупроводниковые элементы, обладающие светочувствительностью. Их основная функция – трансформация светового потока в электросигнал. Такие полупроводники применяются в составе различных приборов, функционирование которых базируется на использовании световых потоков.

Принцип работы фотодиодов

Основа действия фотодиодных элементов – внутренний фотоэффект. Он заключается в возникновении в полупроводнике под воздействием светового потока неравновесных электронов и дырок (т.е. атомов с пространством для электронов), которые формируют фотоэлектродвижущую силу.

- При попадании света на p-n переход происходит поглощение световых квантов с образованием фотоносителей

- Фотоносители, находящиеся в области n, подходят к границе, на которой они разделяются под влиянием электрополя

- Дырки перемещаются в зону p, а электроны собираются в зоне n или около границы

- Дырки заряжают p-область положительно, а электроны – n-зону отрицательно. Образуется разность потенциалов

- Чем выше освещенность, тем больше обратный ток

Если полупроводник находится в темноте, то его свойства аналогичны обычному диоду. При прозванивании тестером в отсутствии освещения результаты будут аналогичны тестированию обычного диода. В прямом направлении будет присутствовать маленькое сопротивление, в обратном – стрелка останется на нуле.

Схема фотодиода

Режимы работы

Фотодиоды разделяют по режиму функционирования.

Режим фотогенератора

Осуществляется без источника электропитания. Фотогенераторы, являющиеся комплектующими солнечных батарей, иначе называют «солнечными элементами». Их функция – преобразовывать солнечную энергию в электрическую. Наиболее распространены фотогенераторы, созданные на базе кремния – дешевого, распространенного, хорошо изученного. Обладают невысокой стоимостью, но их КПД достигает всего 20%. Более прогрессивными являются пленочные элементы.

Режим фотопреобразования

Источник электропитания в схему подключается с обратной полярностью, фотодиод в данном случае служит датчиком освещенности.

Основные параметры

Свойства фотодиодов определяют следующие характеристики:

- Вольтамперная. Определяет изменение величины светового тока в соответствии с меняющимся напряжением при стабильных потоке света и темновом токе

- Спектральная. Характеризует влияние длины световой волны на фототок

- Постоянная времени – это период, в ходе которого ток реагирует на увеличение затемнения или освещенности на 63% от установленного значения

- Порог чувствительности – минимальный световой поток, на который реагирует диод

- Темновое сопротивление – показатель, характерный для полупроводника при отсутствии света

- Инерционность

Из чего состоит фотодиод?

Разновидности фотодиодов

P-i-n

Для этих полупроводников характерно наличие в зоне p-n перехода участка, обладающего собственной проводимостью и значительной величиной сопротивления. При попадании на этот участок светового потока появляются пары дырок и электронов. Электрополе в данной области постоянно, пространственного заряда нет. Такой вспомогательный слой расширяет диапазон рабочих частот полупроводника. По функциональному назначению p-i-n-фотодиоды разделяют на детекторные, смесительные, параметрические, ограничительные, умножительные, настроечные и другие.

Лавинные

Этот вид отличается высокой чувствительностью. Его функция – преобразование светового потока в электросигнал, усиленный с помощью эффекта лавинного умножения. Может применяться в условиях незначительного светового потока. В конструкции лавинных фотодиодов используются сверхрешетки, способствующие снижению помех при передаче сигналов.

С барьером Шоттки

Состоит из металла и полупроводника, вокруг границы соединения которых создается электрическое поле. Главным отличием от обычных фотодиодов p-i-n-типа является использование основных, а не дополнительных носителей зарядов.

С гетероструктурой

Образуется из двух полупроводников, имеющих разную ширину запрещенной зоны. Гетерогенным называют слой, находящийся между ними. Путем подбора таких полупроводников можно создать устройство, работающее в полном диапазоне длин волн. Его минусом является высокая сложность изготовления.

Области применения фотодиодов

- Оптоэлектронные интегральные микросхемы. Полупроводники обеспечивают оптическую связь, что гарантирует эффективную гальваноразвязку силовых и руководящих цепей при поддержании функциональной связи.

- Многоэлементные фотоприемники – сканисторы, фоточувствительные аппараты, фотодиодные матрицы. Оптоэлектрический элемент способен воспринимать не только яркостную характеристику объекта и ее изменение во времени, но и создавать полный визуальный образ.

Другие сферы использования: оптоволоконные линии, лазерные дальномеры, установки эмиссионно-позитронной томографии.

Была ли статья полезна?

Да

Нет

Оцените статью

Что вам не понравилось?

Другие материалы по теме

Анатолий Мельник

Специалист в области радиоэлектроники и электронных компонентов. Консультант по подбору деталей в компании РадиоЭлемент.

www.radioelementy.ru

Фотодиод принцип работы. Основные характеристики и параметры фотодиода

Фотодиод активно используется в современных электронных устройствах, из названия становится понятно, что прибор из себя представляет конструкцию с применением полупроводника, так давайте рассмотрим, что такое фотодиод Фотодиод — это полупроводниковый диод, который обладает свойством односторонней проводимости при воздействия на него оптического излучения. Фотодиод представляет собой полупроводниковый кристалл, обычно с электронно — дырочным переходом (пн). Он снабжен двумя металлическими выводами и вмонтированный в пластмассовый или же в металлический корпус.

Различают два режима работы фотодиода.

1) фотодиодный — когда во внешней цепи фотодиода содержится источник постоянного тока, который создает на переходе обратное смещение и вентильный, когда такой источник отсутствует. В фотодиодном режиме фотодиод, как и фоторезистор используют для управления током. Фототок фотодиода сильным образом зависит от интенсивности падающего излучения и не зависит от напряжения смещения.

2) Вентильный режим — когда фотодиод, как и фотоэлемент, используют в качестве генератора ЭДС.

Основные параметры фотодиода — порог чувствительности, уровень шумов, область спектральной чувствительности лежит в пределах от 0,3 до 15 мкм (микрометров), инерционность — время восстановления фототока, Существуют также фотодиоды с прямой структурой.Фотодиод является составным элементом во многих опто- электронных устройствах. фотодиоды и фотоприемники широко применяются в опронных парах, приемниках излучения видео — аудио сигналов. Широко применяется для принятия сигнала с лазерных диодов в CD и DVD дисководах.

Сигнал от лазерного диода, который в себе содержит кодированную информацию, сначала попадает на фотодиод, который в данных устройствах имеет сложную конструкцию, затем после расшифровки информация поступает на центральный процессор, где после обработки превращается в аудио или видеосигнал. На таком принципе работают все современные дисководы. Так же фотодиоды применяются в различных охранных устройствах, в инфракрасных датчиках движения и присутствия. Очередной обзор для начинающего радиолюбителя подошел к концу, удачи в мире радиоэлектроники — АКА.

Теория для начинающих

Обсудить статью ФОТОДИОДЫ

radioskot.ru

Фотодиоды – полупроводниковые элементы, обладающие светочувствительностью. Их основная функция – трансформация светового потока в электросигнал. Такие полупроводники применяются в составе различных приборов, функционирование которых базируется на использовании световых потоков. Принцип работы фотодиодовОснова действия фотодиодных элементов – внутренний фотоэффект. Он заключается в возникновении в полупроводнике под воздействием светового потока неравновесных электронов и дырок (т.е. атомов с пространством для электронов), которые формируют фотоэлектродвижущую силу.

Если полупроводник находится в темноте, то его свойства аналогичны обычному диоду. При прозванивании тестером в отсутствии освещения результаты будут аналогичны тестированию обычного диода. В прямом направлении будет присутствовать маленькое сопротивление, в обратном – стрелка останется на нуле. Схема фотодиодаРежимы работыФотодиоды разделяют по режиму функционирования. Режим фотогенератораОсуществляется без источника электропитания. Фотогенераторы, являющиеся комплектующими солнечных батарей, иначе называют «солнечными элементами». Их функция – преобразовывать солнечную энергию в электрическую. Наиболее распространены фотогенераторы, созданные на базе кремния – дешевого, распространенного, хорошо изученного. Обладают невысокой стоимостью, но их КПД достигает всего 20%. Более прогрессивными являются пленочные элементы. Режим фотопреобразованияИсточник электропитания в схему подключается с обратной полярностью, фотодиод в данном случае служит датчиком освещенности. Основные параметрыСвойства фотодиодов определяют следующие характеристики:

|

lab-music.ru

Лавинный фотодиод — Википедия

Структура лавинного фотодиода на основе кремния: 1 — омические контакты, 2 — антиотражающее покрытие

Структура лавинного фотодиода на основе кремния: 1 — омические контакты, 2 — антиотражающее покрытиеЛави́нные фотодио́ды (ЛФД; англ. avalanche photodiode — APD) — высокочувствительные полупроводниковые приборы, преобразующие свет в электрический сигнал за счёт фотоэффекта. Их можно рассматривать в качестве фотоприёмников, обеспечивающих внутреннее усиление посредством эффекта лавинного умножения.

С функциональной точки зрения они являются твердотельными аналогами фотоумножителей. Лавинные фотодиоды обладают большей чувствительностью по сравнению с другими полупроводниковыми фотоприёмниками, что позволяет использовать их для регистрации малых световых мощностей (≲ 1 нВт).

При подаче сильного обратного смещения (близкого к напряжению лавинного пробоя, обычно порядка нескольких сотен вольт для кремниевых приборов), происходит усиление фототока (примерно в 100 раз) за счёт ударной ионизации (лавинного умножения) генерированных светом носителей заряда. Суть процесса в том, что энергия образовавшегося под действием света электрона увеличивается под действием внешнего приложенного поля и может превысить порог ионизации вещества, так что столкновение такого «горячего» электрона с электроном из валентной зоны может привести к возникновению новой электрон-дырочной пары, носители заряда которой также будут ускоряться полем и могут стать причиной образования всё новых и новых носителей заряда.

Зависимость тока (I) и коэффициента умножения (M) от обратного напряжения (U) на ЛФД.

Зависимость тока (I) и коэффициента умножения (M) от обратного напряжения (U) на ЛФД.Существует ряд формул для коэффициента лавинного умножения (M), довольно информативной является следующая:

- M=11−∫0Lα(x)dx{\displaystyle M={\frac {1}{1-\int _{0}^{L}\alpha (x)\,dx}}}

где L — длина области пространственного заряда, а α{\displaystyle \alpha } — коэффициент ударной ионизации для электронов (и дырок). Этот коэффициент сильно зависит от приложенного напряжения, температуры и профиля легирования. Отсюда возникает требование хорошей стабилизации питающего напряжения и температуры, либо учёт температуры задающей напряжение схемой.

Ещё одна эмпирическая формула показывает сильную зависимость коэффициента лавинного умножения (M) от приложенного обратного напряжения[1]:

- M=11−(U/Ub)n{\displaystyle M={\frac {1}{1-(U/U_{b})^{n}}}}

где Ub{\displaystyle U_{b}} — напряжение пробоя. Показатель степени n принимает значения от 2 до 6, в зависимости от характеристик материала и структуры p-n-перехода.

Исходя из того, что в общем случае с возрастанием обратного напряжения растёт и коэффициент усиления, существует ряд технологических приёмов при изготовлении, позволяющих повысить напряжение пробоя до более чем 1500 В и получить таким образом усиление начального фототока более чем в 1000 раз. Следует иметь в виду, что простое повышение напряженности поля в p-n-переходе без предпринятия дополнительных мер может привести к увеличению шумов.

Если требуются очень высокие коэффициенты усиления (105 — 106), возможна эксплуатация некоторых типов ЛФД при напряжениях выше пробойных. В этом случае требуется подавать на фотодиод ограниченные по току короткие быстро спадающие импульсы. Для этого могут использоваться активные и пассивные стабилизаторы тока. Приборы, действующие таким образом работают в режиме счётчика Гейгера (Geiger mode). Этот режим применяется для создания детекторов, реагирующих на единичные фотоны (при условии, что шумы достаточно малы)

Типичное применение ЛФД — лазерные дальномеры и оптоволоконные линии связи. Среди новых применений можно назвать позитронно-эмиссионную томографию и физику элементарных частиц[2].

В настоящее время уже появляются коммерческие образцы массивов (фоточувствительных матриц) лавинных фотодиодов.

Сфера применения и эффективность ЛФД зависят от многих факторов. Наиболее важными являются:

- квантовая эффективность, которая показывает, какая доля падающих фотонов приводит к образованию носителей заряда и возникновению тока;

- суммарный ток утечек, который складывается из темнового тока и шумов.

Электронные шумы могут быть двух типов: последовательные и параллельные. Первые являются следствием дробовых флуктуаций и в основном пропорциональны ёмкости ЛФД, тогда как параллельные связаны с механическими колебаниями прибора и поверхностными токами утечки. Другим источником шума является фактор избыточного шума (англ. excess noise factor), F. В нём описываются статистические шумы, которые присущи случайному процессу лавинного умножения M в ЛФД. Обычно он выражается следующим образом:

- F=κM+(2−1M)(1−κ){\displaystyle F=\kappa M+\left(2-{\frac {1}{M}}\right)\left(1-\kappa \right)}

где κ{\displaystyle \kappa } — соотношение коэффициентов ударной ионизации для дырок и электронов. Таким образом, увеличение асимметрии коэффициентов ионизации приводит к уменьшению этих помех. К этому стремятся на практике, так как F(M) вносит основной вклад в ограничение разрешающей способности приборов по энергии.

Ограничения на скорость работы накладывают ёмкости, времена пролёта электронов и дырок через полупроводниковую структуру и время лавинного умножения. Ёмкость прибора увеличивается с ростом площади переходов и уменьшением толщины. Время пролёта электронов и дырок возрастает с увеличением толщины, что заставляет идти на компромисс между паразитной ёмкостью и временем пролёта. Задержки, связанные с лавинным умножением, определяются структурой диодов и применяемыми материалами, существует зависимость от κ{\displaystyle \kappa }.

Зонная диаграмма лавинного фотодиода на гетероструктуре InP-InGaAs. Фототок образован дырками[3].

Зонная диаграмма лавинного фотодиода на гетероструктуре InP-InGaAs. Фототок образован дырками[3].Для создания этих приборов могут использоваться различные полупроводники:

- Кремний используется для работы в ближнем ИК-диапазоне, при этом имеет малые шумы, связанные с умножением носителей.

- Германий чувствителен к инфракрасным волнам длиной вплоть до 1,7 мкм, но приборы на его основе имеют заметные шумы.

- Арсенид галлия обеспечивает приём волн длиной до 1,6 мкм, при этом имеют шумы меньшие, нежели у германиевых приборов.

- Обычно арсенид галлия используется для изготовления лавинных фотодиодов с гетероструктурами, также включающих фосфид индия в качестве подложки и второго слоя для создания гетероструктуры[4]. Эта гетероструктура имеет рабочий диапазон в пределах 0,7—0,9 мкм.

- Арсенид галлия-индия (InGaAs) имеет высокий коэффициент поглощения на длинах волн, обычно используемых в волоконно-оптических линиях связи, поэтому достаточно даже микронных слоёв InGaAs для полного поглощения излучения[4].

- Эти материалы обеспечивают небольшие задержки и малые шумы, что позволяет получить устройства с полосой частот более 100 ГГц для простой InP/InGaAs системы[5] и до 400 ГГц для InGaAs в гетероструктуре на кремнии[6], что делает возможным передачу данных на скоростях, превышающих 10 Гбит/с[7].

Причина применения сверхрешёток для построения лавинных фотодиодов заключается в том, что большие различия между коэффициентами ударной ионизации для электронов и дырок приводят к сокращению шумов.

Ещё одно преимущество подобных структур в том, что процесс лавинного размножения более локализован, что также уменьшает помехи. Толщины отдельных слоёв в сверхрешётке лежат между 100 и 500 Å.

- ↑ Оптическая и квантовая электроника: учебник для ВУЗов / А. Н. Пихтин — М.: Высшая школа, 2001, страница 522

- ↑ Recent Progress of Photosensor (неопр.) (недоступная ссылка). Дата обращения 18 декабря 2009. Архивировано 3 августа 2007 года.

- ↑ 1 2 Kwok K. Ng. Complete Guide to Semiconductor Devices. — 2. — Wiley-Interscience, 2002.

- ↑ 1 2 Semiconductors and Semimetals / Tsang, W.T.. — Academic Press, 1985. — Vol. Vol. 22, Part D «Photodetectors».

- ↑ Tarof, L.E. Planar InP/GaAs Avalanche Photodetector with Gain-Bandwidth Product in Excess of 100 GHz (англ.) // Electronics Letters (англ.)русск. : journal. — 1991. — Vol. 27. — P. 34—36. — DOI:10.1049/el:19910023.

- ↑ Wu, W.; Hawkins, A.R.; Bowers, J.E. Design of InGaAs/Si avalanche photodetectors for 400-GHz gain-bandwidth product (англ.) // Proceedings of SPIE[убрать шаблон] : journal. — 1997. — Vol. 3006. — P. 36—47. — DOI:10.1117/12.264251.

- ↑ Campbell, J. C. Recent advances in Telecommunications Avalanche Photodiodes (англ.) // IEEE Journal of Lightwave Technology : journal. — 2007. — Vol. 25. — P. 109—121. — DOI:10.1109/JLT.2006.888481.

ru.wikipedia.org

Фотодиоды и фотопроводники

Фотодиоды. Принцип действия

Фотодиод работает подобно обыкновенному сигнальному диоду. Отличие заключается в том, что фотодиод генерирует фототок, когда свет поглощается в области переходного слоя полупроводника. Это устройство обладает высокой квантовой эффективностью, а потому находит применение в решении многих задач.

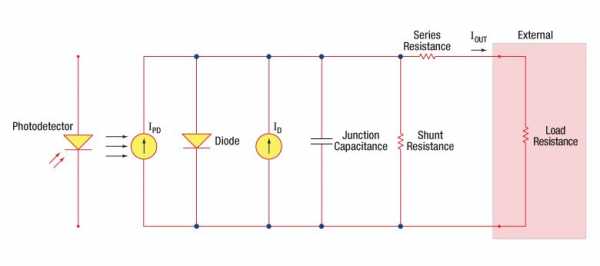

При работе с фотодиодами необходимо точно определить значения выходного тока и учесть чувствительность к падающему свету. На рисунке 1 показана схема фотодиода, состоящая из основных компонентов.

Рисунок 1. Простейшая модель фотодиода. Photodetector — фотодетектор. Junction capacitance — емкость перехода. Series resistance – последовательное сопротивление. Shunt resistance – шунтирующее сопротивление. Load resistance – сопротивление нагрузки

Терминология

Чувствительность

Чувствительность фотодиода может быть определена как отношение генерируемого фототока (IPD) к мощности падающего света (P) на заданной длине волны:

Режим работы

Фотодиоды могут работать в одном из двух режимов – без внешнего источника электрической энергии (режим фотогенератора) либо с внешним источником электрической энергии (режим фотопреобразователя). Выбор режима зависит от требований к скорости работы и количества допустимого темнового тока (тока утечки).

Режим фотопреобразователя

В режиме фотопреобразователя применяется внешнее обратное смещение, которое заложено в основе детекторов серии DET. Ток в контуре определяет освещенность устройства; выходной ток линейно пропорционален входной оптической мощности. Применение обратного смещения увеличивает ширину обедненного перехода, создавая повышенную чувствительность и уменьшая емкость перехода. Таким образом возникают линейные зависимости некоторых величин. Работа в этих условиях, как правило, приводит к увеличению темнового тока; но на это влияет и сам материал фотодиода. (Примечание: детекторы DET работают в режиме обратного направления)

Режим фотогенератора

В фотогальваническом режиме смещение равняется нулю. Ток от устройства ограничен, напряжение в цепи возрастает. В основе этого режима заложен фотогальванический эффект — на нем же работают солнечные батареи. Количество темнового тока при работе в фотогальваническом режиме минимально.

Темновой ток

Темновым током называют ток утечки, который возникает при приложении напряжения смещения к фотодиоду. При работе в режиме фотопреобразователя наблюдается увеличение темнового тока, и его зависимость от температуры. Теоретически темновой ток удваивается при каждом повышении температуры на 10°C, а сопротивление шунта удваивается при повышении на 6°C. Конечно, большее смещение может уменьшить емкость перехода, но количество присутствующего тока утечки при этом увеличится.

На темновой ток также влияет материал фотодиода и размер активной области. Обычно кремниевые фотодиоды создают низкий темновой ток по сравнению с устройствами из германия. В приведенной ниже таблице перечислены некоторые материалы, используемые в производстве фотодиодов и их относительные темновые токи, скорость, чувствительность и стоимость.

Материал | Темновой ток | Скорость | Спектральный диапазон | Стоимость |

|---|---|---|---|---|

Силикон (Si) | Низкий | Высокая | От видимого диапазона до ближней ИК | Низкая |

Германий (Ge) | Высокий | Низкая | Ближняя ИК область | Низкая |

Фосфид галлия (GaP) | Низкий | Высокая | От УФ до видимой области | Варьируется |

Арсенид галлия (InGaAs) | Низкий | Высокая | Ближняя ИК область | Варьируется |

Антимонид арсенида индия (InAsSb) | Высокий | Низкая | От ближней до средней ИК области | Высокая |

Энзимы арсенида галлия (InGaAs) | Высокий | Высокая | Ближняя ИК область | Высокая |

Теллурид кадмия ртути (MCT, HgCdTe) | Высокий | Низкий | От ближней до средней ИК области | Высокая |

Емкость перехода

Емкость перехода (Cj) является важной характеристикой фотодиода, так как от этого зависит ширина полосы пропускания и чувствительность фотодиода. Следует отметить, что большие площади полупроводников охватывают большую часть соединения и увеличивают зарядную емкость. При применении метода обратного смещения ширина полосы обеднения увеличивается, из-за чего снижается емкость заряда и увеличивается скорость работы.

Ширина полосы пропускания и отклик

Сопротивление нагрузки будет взаимодействовать с емкостью перехода фотоприемника, ограничивая таким образом полосу пропускания. Для наилучшего частотного отклика необходимо использовать ограничитель в 50 Ом в сочетании с коаксиальным кабелем на 50 Ом. Полоса пропускания (fBW) и время нарастания (tr) теоретически вычисляются через значения емкости перехода (Cj) и сопротивления нагрузки (RLOAD):

Эквивалентная мощность шумов

Эквивалентная мощность шумов (NEP) создается напряжением RMS-сигнала, когда отношение сигнал-шум равно (или близко) к единице. Это свойство необходимо, поскольку эквивалентная мощность шумов определяет способность детектора обнаруживать слабое излучение. Эквивалентная мощность шумов прямо пропорциональна активной площади детектора и определяется следующим уравнением:

Где S/N – отношение сигнал-шум, Δf – ширина полосы шума, и энергия возбуждения измеряется в Вт/см2.

Термическое сопротивление

Сопротивление нагрузки используется для преобразования генерируемого фототока в выходное напряжение (VOUT) для отображения на осциллографе:

В зависимости от типа фотодиода сопротивление нагрузки может влиять на скорость срабатывания. Для максимальной пропускной способности рекомендуется использовать коаксиальный кабель на 50 Ом с подходящим резистором на 50 Ом, расположенном на противоположном конце кабеля. Сопоставляя кабель с его характеристическим импедансом можно свести к минимуму вызывной сигнал. Если пропускная способность не важна, можно увеличить напряжение для данного уровня освещенности, увеличив сопротивление нагрузки (RLOAD). При неверном расчете длина коаксиального кабеля может повлиять на итог эксперимента, поэтому рекомендуется выбирать кабель как можно более короткий.

Шунтирующее сопротивление

Сопротивление шунта представляет собой сопротивление нулевого смещения фотодиодного перехода. Идеальный фотодиод имеет бесконечное сопротивление шунта, но реальные значения могут варьироваться от десятка Ω до тысяч MΩ, а кроме того, шунтирующее сопротивление зависит от материала фотодиода. Например, детектор на основе арсенида галлия имеет шунтирующее сопротивление порядка 10 МОм, а германиевый детектор — в диапазоне до килоОм. Таким образом можно регулировать шумовой ток на фотодиоде. Тем не менее, для большинства задач высокая сопротивляемость оказывает малое влияние и обычно игнорируется.

Последовательное сопротивление

Последовательное сопротивление — это сопротивление полупроводникового материала, обычно им пренебрегают Последовательное сопротивление возникает из-за химических связей внутри фотодиода и используется в основном для определения линейности зависимостей некоторых характеристик фотодиода в условиях нулевого смещения.

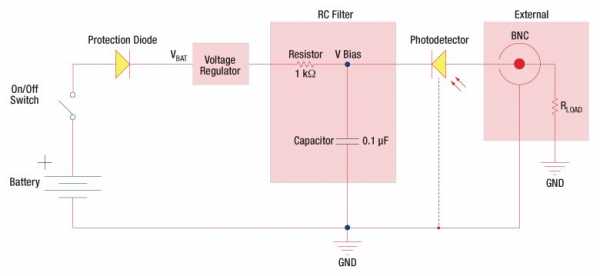

Общие принципы работы

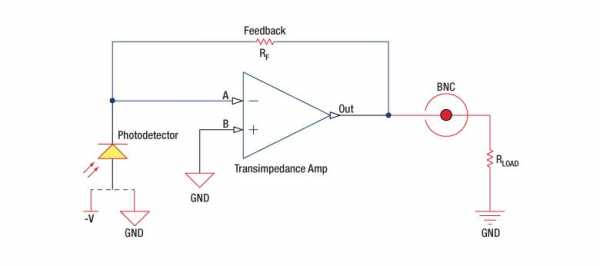

Рисунок 2. Схема обратного смещения (DET детекторы). Protection diode – защитный диод. Photodetector — фотоприемник. Voltage regulator – регулятор напряжения. C filter – RC-фильтр. V Bias – V-смещение

Детекторы серии DET основаны на схеме, изображенной выше. Детектор работает в режиме обратного направления, таким образом обеспечивается линейная зависимость чувствительности от приложенного света. Количество создаваемого фототока также зависит от падающего свете и длины волны. Эти данные можно вывести на осциллограф путем присоединения сопротивления нагрузки на выходе. Функция RC-фильтра состоит в том, чтобы с помощью него отделить любой высокочастотный шум, исходящий от сигнала источника питания.

Рисунок 3. Схема фотоприемника с усилителем. Transimpedance Amp – управляемый током усилитель напряжения. Feedback – обратная связь

Можно также использовать фотоприемник с усилителем, чтобы достичь высокого коэффициента усиления. Пользователь может выбрать режим работы. У каждого режима есть ряд преимуществ:

Влияние на частоту модуляции

Сигнал фотокондуктора будет оставаться постоянным до предельного времени отклика. Многие детекторы, включая устройства на PbS, PbSe, HgCdTe (MCT) и InAsSb, имеют спектр шума 1 / f (т. е. шум уменьшается с увеличением частоты модуляции), что существенно влияет на время отклика на более низких частотах.

Детектор будет проявлять меньшую чувствительность на более низких частотах модуляции.

Частота и обнаружение максимальны при:

PbS — и PbSe – фотокондуктивные детекторы

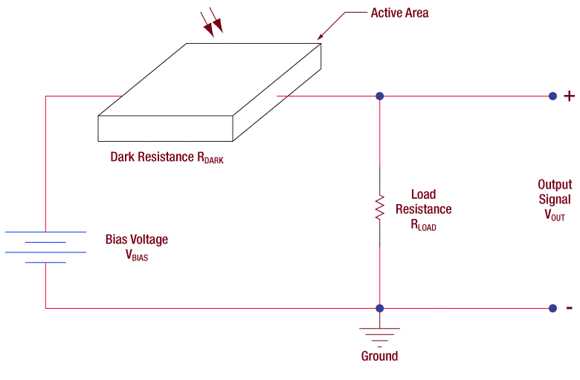

Широко используются фотопроводящие детекторы свинцового сульфида (PbS) и селенида свинца (PbSe) для обнаружения инфракрасного излучения от 1000 до 4800 нм. В отличие от стандартных фотодиодов, которые создают ток при воздействии света, электрическое сопротивление фотопроводящего материала уменьшается при освещении светом. Хотя PbS и PbSe-детекторы могут использоваться при комнатной температуре, температурные колебания будут влиять на темновое сопротивление, чувствительность и частоту отклика.

Рисунок 4. Базовая схема фотокондуктора. Active Area – рабочая площадь. Dark Resistance – темновое сопротивление. Ground — заземление. Bias Voltage – напряжение смещения. Output signal – выходной сигнал

Принцип действия

У фотопроводящих материалов падающий свет приводит к увеличению числа заряженных частиц в активной области, что уменьшает сопротивление детектора. Изменение сопротивления влечет к изменению регистрируемого напряжения, поэтому фоточувствительность принято выражать в единицах В / Вт. Пример рабочей схемы показан далее. Обратите внимание, что данная схема не предназначается для практических целей, так как в ней присутствует низкочастотный шум.

Механизм обнаружения основан на проводимости тонкой пленки активной области. Выходной сигнал детектора без падающего света определяется следующим уравнением:

В случае, когда свет попадает на активную область, изменение выходного напряжения определяется таким соотношением:

Частотный отклик

Для получения сигналов переменного тока фотопреобразователи должны подключаться в цепь, где присутствует импульсный сигнал. То есть при использовании этих детекторов в схемах с CW-источниками следует подключать оптический прерыватель. Чувствительность детектора (Rf) при использовании прерывателя рассчитывается уравнением:

Здесь fc — частота модуляции, R0 — отклик при нулевой частоте, τr — время нарастания импульса детектора.

Влияние на частоту модуляции

Сигнал фотокондуктора будет оставаться постоянным до предельного времени отклика. Многие детекторы, включая устройства на PbS, PbSe, HgCdTe (MCT) и InAsSb, имеют спектр шума 1 / f (т. е. шум уменьшается с увеличением частоты модуляции), что существенно влияет на время отклика на более низких частотах.

Детектор будет проявлять меньшую чувствительность на более низких частотах модуляции.

Частота и обнаружительная способность максимальны при:

Температурная устойчивость

Обнаружители состоят из тонкой пленки на стеклянной подложке. Эффективная форма и рабочая площадь фотопроводящей поверхности могут значительно варьироваться в зависимости от условий эксплуатации. При этом рабочие характеристики прибора также меняются, в частности — чувствительность детектора изменяется в зависимости от рабочей температуры.

Температурные характеристики запрещенных полос в соединениях PbS и PbSe отрицательны, поэтому охлаждение детектора сдвигает диапазон спектрального отклика на область более длинных волн. Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать фотодиоды в стабильной среде.

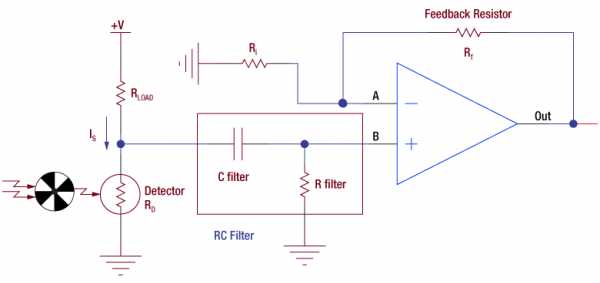

Схема фотопроводника с усилителем

Из-за шума, характерного для фотопроводниковых материалов, эти устройства подключают в цепи переменного тока. Шум постоянного тока, возникающий при смещении, слишком высок что негативно отражается на работе детектора.

ИК-детекторы обычно подключаются в сети переменного тока для снижения шумов. Предусилитель необходим для поддержания стабильности и лучшей регистрации генерируемого сигнала.

На схеме видно, что операционный усилитель установлен в участке цепи обратной связи между точками А и В. Разность между двумя входными потенциалами увеличивается и сохраняется на выходе. Также важно обратить внимание на фильтр верхних частот, блокирующий любой сигнал постоянного тока. Кроме того, сопротивление нагрузочного резистора (RLOAD) должно равняться темновому сопротивлению детектора, чтобы обеспечить получение максимального сигнала. Напряжение блока питания (+ V) должно соответствовать величине напряжения, когда отношение сигнал-шум близко к единице. Некоторые задачи требуют большего напряжения, что провоцирует возрастание шумов.

Выходное напряжение вычисляется следующим образом:

Рисунок 5. Feedback resistor – резистор обратной связи

Отношение сигнал/шум

Так как шум от детектора обратно пропорционален частоте модуляции, на низких частотах шум достигает наибольшего значения. Выходной сигнал детектора линейно зависит от возрастающего напряжения смещения, но влиянием шума на небольшие смещения можно пренебречь. При достижении напряжение смещения, шум детектора будет линейно увеличиваться пропорционально напряжению. Если напряжение слишком высоко, шум будет увеличиваться экспоненциально, тем самым ухудшая отношение сигнал / шум. Чтобы получить наилучшее отношение, частоту модуляции и напряжение смещения необходимо регулировать.

Эквивалентная мощность шумов

Эквивалентная мощность шумов (NEP) создается напряжением RMS-сигнала, когда отношение сигнал-шум равно единице. Это необходимо, поскольку эквивалентная мощность шумов определяет способность детектора обнаруживать малое излучение. Мощность шумов прямо пропорциональна активной площади детектора и определяется следующим уравнением:

Где S/N – отношение сигнал-шум, Δf – ширина полосы шума, и энергия возбуждения измеряется в Вт/см2.

Темновое сопротивление

Темновое сопротивление — это сопротивление детектора без падающего света. Важно отметить, что темное сопротивление имеет тенденцию увеличиваться или уменьшаться с температурой. Охлаждение устройства увеличивает темное сопротивление.

Обнаружение (D) и удельная обнаружительная способность(D*)

Обнаружительная способность (D) — еще один критерий оценки работы фотоприемника. Это мера чувствительности, связанная обратной зависимостью с эквивалентной мощностью шума.

Высокие значения обнаружительной способности указывают на высокую чувствительность, что особенно важно для обнаружения сигналов слабого излучения. Обнаружительная способность зависит от длины волны падающего света.

Эквивалентная мощность шумов детектора зависит от активной области детектора, что также влияет на чувствительность. Это затрудняет определение внутренних свойств пары детекторов. Чтобы проигнорировать ненужные зависимости, для оценки работы фотоприемника используется такое понятие как удельная способность к обнаружению (D *), которая не зависит от рабочей области детектора.

поделиться в социальных сетях

in-science.ru