стр 10 Новейшая история дрофа 2015

ИСТОРИЯ

контурные карты

Готовые домашние задания

ГДЗ по истории

контурные карты

9 класс Новейшая история страница 10,11 — Гражданская война и иностранная интервенция в России. Скачать бесплатно или читать онлайн карту атласа по истории для 9 класса Новейшая история 20 — начала 21 века, ФГОС издательство ДиК Дрофа 2015 год — Гражданская война и иностранная интервенция в России, страница 10,11

Территория Советской России в кольце фронтов в августе 1918 г.

Действия войск и флота белогвардейцев и интервентов

Советские республики, объединившие в 1919 г. вооружённые силы под единым командованием

Линии фронтов при наибольшем продвижении войск белогвардейцев и интервентов и направления ударов Красной Армии:

к концу апреля 1919 г. против войск Колчака;

в Средней Азии —к сентябрю, декабрю 1919 г.

к середине октября 1919 г. против войск Деникина,

Юденича и германских интервентов к концу мая 1920 г. против войск Польши к началу октября 1920 г. против войск Врангеля

Направления ударов Красной Армии на Севере в 1919 — 1920 гг., в Средней Азии в 1919 — 1922 гг.,

на Кавказе в 1920 —1921 гг.

Направления ударов Красной Армии, Народно-революционной армии ДВР и партизан на Дальнем Востоке в 1920 — 1922 гг.

Действия польских войск в 1920 г.

Подавление антисоветских вооружённых выступлений

Районы партизанского и повстанческого движения

Крестьянские восстания 1920 — 1922 гг. против советской власти. Подавлены частями Красной Армии

Восстание Кронштадтского гарнизона 1—18 марта 1921 г. и его подавление

Границы государств на 1914 г.

Границы на март 1921 г.: советских республик других государств

Территория Бессарабии, оккупированная Румынией в 1918г.

Территория, переданная Турции по Московскому договору от 16 марта 1921 г.

Цифрами на карте обозначены:

1 Эстонская республика с II 1919 г. 8 Ливан (Франц. мандат 1922 г.)

2 Белорусская ССР с 1919 г.

3 Украинская ССР с XII 1917 г.

4 Грузинская ССР с II 1921 г.

5 Армянская ССР с XI 1920 г.

6 Азербайджанская ССР с IV 1920 г.

7 Нахичеванская ССР с VII 1920 г.; в составе Азербайджанской ССР с III 1921 г.

9 Палестина (Брит, мандат 1922 г.)

10 Дальневосточная Республика (ДВР) IV 1920 г.—XI 1922 г., с 15.XI.1922 г. в составе РСФСР

gdz-history.ru

Стр 7 контурные 10 класс Дрофа

Контурные карты

ГДЗ контурная карта с ответами «Гражданская война и иностранная интервенция в России 1918-1922 годы». Готовые домашние задания по истории России 10 класс — контурная карта «Гражданская война и иностранная интервенция в России 1918-1922» атлас Дрофа 2015 год, страницы 6,7

История России 1914 год — начало 21 века готовые контурные карта с ответами, атлас Дрофа

- Российская империя к 1914 году готовая контурная карта стр 2,3

- Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гдз контурная карта стр 4

- Революция 1917 года, начало Гражданской войны и иностранной интервенции; заполненная контурная карта с ответами стр 5

- Гражданская война и иностранная интервенция в России 1918-1922 атлас Дрофа 2015 год, страницы 6,7

- Образование и развитие СССР 1922-1940 годы, страница 8,9

- Вторая мировая война 1939 -1945 гг. Великая Отечественная война советского народа 1941-1945, страница 10,11

- СССР в 1946-1990 годы» атлас Дрофа 2015 год, страница 12,13

- Распад СССР. Российская Федерация в 1991 — 2014 годах» атлас Дрофа 2015 год, страница 14,15

- Россия и мир в начале 21 века» атлас Дрофа 2015 год, страница 16

Задания

1. Весной 1918 г. началось ожесточённое вооружённое противостояние созданной большевиками Красной Армии и вооружённых сил Белого движения и интервентов. Какая территория Советской России оказалась зажатой в кольце фронтов в августе 1918 г.? Выделите её на карте.

2. Стрелками покажите основные направления действий войск и флота противника в 1918—1922 гг.

3. Обозначьте основные линии фронтов и направления ударов Красной Армии в период 1918—1922 гг.: а) на Восточном фронте против войск Колчака; б) на Южном фронте против армий Деникина и Врангеля; в) на Западном фронте против армии Юденича и польской армии; г) на Северном фронте, в Туркестане и на Кавказе; д) на Дальнем Востоке.

4. Используя учебник и дополнительную литературу, определите, какую позицию в этой схватке занимало крестьянство. Покажите на карте места массовых крестьянских восстаний.

5. Выделите границы территории, где была восстановлена советская власть к концу Гражданской войны.

6. Какие территории, входившие ранее в состав Российской империи, стали к этому времени самостоятельными государствами? Подпишите на карте их названия. Выделите штриховкой оккупированные и отторгнутые территории.

ГДЗ контурная карта с ответами «Гражданская война и иностранная интервенция в России 1918-1922 годы». Готовые домашние задания по истории России 10 класс — контурная карта «Гражданская война и иностранная интервенция в России 1918-1922» атлас Дрофа 2015 год, страницы 6,7

konturmap.ru

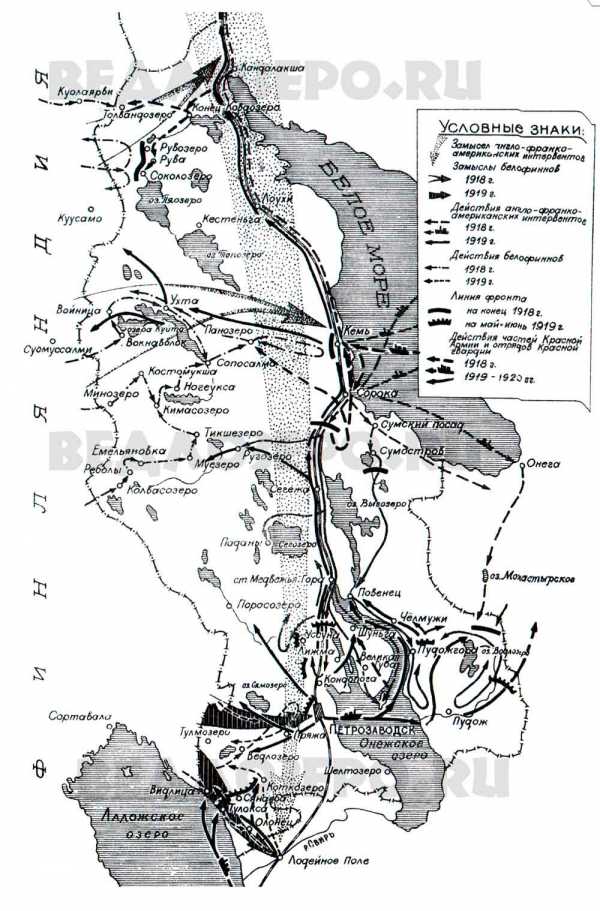

Карта Иностранная интервенция и Гражданская война в Карелии. 1918-1920 гг.

Еще в декабре 1917 г. страны Антанты договорились о разделе сфер влияния в России. Европейский Север признавался «зоной влияния» Великобритании. Германия в свою очередь стала помогать Финляндии, претендовавшей на Карелию. Общий замысел состоял в удушении революции и советской власти в этом регионе.

Карта «Иностранная интервенция и Гражданская война в Карелии. 1918-1920 гг.»

Начало вторжения финнов в северную Карелию

Еще в декабре 1917 г. страны Антанты договорились о разделе сфер влияния в России. Европейский Север признавался «зоной влияния» Великобритании. Германия в свою очередь стала помогать Финляндии, претендовавшей на Карелию. Общий замысел состоял в удушении революции и советской власти в этом регионе.

6 марта 1918 г. англичане высадили в Мурманске свой десант, предварительно договорившись с Мурманским

Советом о совместных действиях по защите Мурмана от немцев и финнов. Угроза расширения интервенции в этом районе вызвала беспокойство в Кеми и Петрозаводске. 15 марта Олонецкий губисполком обратился в центр за помощью. Советское правительство поручило местным Советам готовить силы для отражения вражеских действий, но не давать повода для осложнения обстановки.

Одновременно Финляндия под предлогом оказания поддержки «антибольшевистскому движению» соплеменников начала военную акцию на кандалакшском и кемском направлениях. Ее отряды двинулись от Куолаярви и Куусама к Кандалакше. Часть финских «добровольцев» захватили Ухту, Вокнаволок, Кандалакшу, Реболы и шли в направлении Кеми. В общей сложности с территории Финляндии в приграничные волости вошло около 2 тыс. финнов и карелов.

Грозная опасность заставила рабочих и крестьян взяться за оружие. На железнодорожных станциях и в карельских селах формировались отряды добровольцев. В них вливались и бежавшие в Россию «красные финны». Совместными усилиями удалось разбить финляндские отряды на кандалакшском направлении и отбросить их к границе.

В апреле упорные бои шли также на подступах к Кеми. В обороне Кеми участвовали красногвардейцы из Архангельска, прибывшие на ледоколе «Микула Селянинович». Видя упорство защитников Поморья, финны отступили в пограничные волости.

Неудача военного похода на севере Карелии заставила финляндское руководство отказаться от предполагаемой военной экспедиции в Олонецкий уезд. Однако Финляндия продолжала вести необъявленную войну в приграничных волостях, провоцируя карелов на выступления против советской власти.

В это время в Мурманске и Кандалакше накапливались союзные войска, состоявшие в основном из англичан и сербов для развертывания боевых дейсвий по линии железной дороги. Переговоры представителей правительства с командованием англичан были безрезультатны. 26 июня 1918 г. В. И. Ленин предупредил Мурманский совдеп о том, что «с англичанами мы будем воевать, если они будут продолжать свою политику грабежа».

2 июля 1918 г. англичане захватили Кемь и разогнали уездный Совет, расстреляв его руководителей А. А. Каменева, Р. С. Вицупа и П. Н. Малышева.

5 июля на Мурманской железной дороге было введено военное положение. Под натиском врага пришлось оставить беломорское побережье и станцию Сорока. К середине июля 1918 г. фронт стабилизировался на реке Онде (в 40 км южнее Сороки).

2 августа иностранные войска захватили Архангельск. Там образовалось так называемое северное белогвардейское правительство – Верховное управление Северной области. На захваченной территории Карельского Поморья власть прешла в руки помощника генерал-губернатора В. В. Ермолова. Фактически хозяевами положения на Севере стали англичане.

В первые же месяцы с оккупированной территории хлынул поток беженцев, которые лесными тропами добирались до линии фронта. Через пункты приема в Сегеже, Медвежьегорске и Повенце прошло свыше 7 тыс. беженцев. Оставшееся на захваченной территории население оказалось беззащитным. Чтобы привлечь карелов на свою сторону, командующий союзными войсками в этом районе генерал Ч. Мейнард сформировал из них военный отряд под командованием И. Ахавы и Г. Лежеева и направил его освобождать от финнов приграничные карельские волости. Там карелы восстановили свое самоуправление. Белогвардейские власти и интервенты на первых порах не вмешивались в местные дела. Карельский отряд И. Ахавы обеспечивал самооборону северо-западной Карелии. На кандалакшском направлении такую же роль выполнял Мурманский отряд, состоявший из красных финнов. Карелы пошли на временный компромисс с англичанами, пока те снабжали их продовольствием и военным снаряжением и не принуждали к военным действиям против советских войск.

Если до осени 1918 г. державы Антанты скрывали истиные цели интервенции на Севере, мотивируя ее «моральными обязательствами» перед белым движением, то после окончания мировой войны они открыто признали антибольшевистскую направленность своих действий. 14 ноября 1918 г. правительство Великобритании решили готовить зимнюю кампанию на Северном фронте. Важную роль в ней отвадилась петрозаводскому направлению. К концу 1918 г. Мурманская группировка противника увеличилась до 14,5 тыс. человек, из них англичане, сербы, итальянцы и французы насчитывали около 10 тыс., а белогвардейцы 4,5 тыс. штыков. они были хорошо подготовлены, сыты, одеты и обуты, имели в достатке оружие и снаряжение. Командование союзных войск готовилось к зимней кампании в полосе линии Мурманской железной дороги.

Организация обороны края

В условиях возросшей военной угрозы с севера пришлось объявить мобилизацию в Красную армию. Из числа мобилизованных удалось создать Олонецкую дивизию, насчитывавшую до 5 тыс. бойцов. Для обороны Олонецкого и Повенецкого уездов прибыли из Петрограда Белгорайский и Ораниенбаумский полки. Была создана Онежская военная флотилия под командованием Э. С. Панцержанского, впоследствии командующего военно-морским флотом Украины и СССР.

В ходе мобилизации в Пудоже, Поросозерской, Рыпушкальской, Ведлозерской и ряде других волостей имели место антисоветские выступления и дезертирство. Только что вернувшиеся с фронта демобилизованные солдаты не сознавали еще необходимости новой войны и отказывались от мобилизации, полагая, что военные действия в Карелии вскоре завершатся выводом иностранных войск.

Проведение мероприятий, связанных с организицией обороны края, вызвало сопротивление зажиточных крестьян. В уездах обострилась борьба между богатыми и бедными. Осенью 1918 г. беднота Олонецкой губернии организовала более 1,6 тыс. волостных и сельских комбедов. Они развернули бурную деятельность по учету и распределению продовольствия, начали подменять местные Советы. У зажиточных крестьян и середняков отобрали часть урожая и хлебных запасов. Это усилило социальную напряженность в деревне. В конце 1918 г. пришлось упразднить комбеды, слив их с волостными и сельскими Советами, и изменить политику в отношении крестьян, провозгласив курс на союз с середняком.

Введение чрезвычайных мер

Чтобы выжить и победить в Гражданской войне, правительство пошло на национализацию всех промышленных предприятий, ввело продразверстку и выдачу продуктов питания по карточкам. Рыночные отношения свертывались, деньги утратили свое значение. Применялись жесткие меры, мобилизация, реквизация имущества и т.п. Вся эта система чрезвычайнх мер периода Гражданской войны получила название «военного коммунизма». Среди историков существуют разные мнения о необходимости применения в то время чрезвычайщины. Однако эта политика позволила правительству и его местным органам создаавть боеспособную Красную армию и отстоять завоевания революции и советской власти, хотя издержки «военного коммунизма» были огромны. Только весной 1921 г. было объявлено об отмене «военного коммунизма» и переходе к новой экономической политике.

Проводя в жизнь эту политику, в конце 1918 – начале 1919 года Олонецкий губсовнархоз взял в свое ведение 13 предприятий, в том числе Онежский завод, 5 лесопильных заводов, 3 бумажных фабрики, на которых работало 1,5 тыс. рабочих, провел учет заготовленной ранее древесины и пиломатериалов. Совнархозы приступили к налаживанию производства на предприятиях, занимались вопросами заготовки и доставки топлива в центральные районы страны, выполняли заказы военного ведомства. Была введена обязательная трудовая повинность для граждан от 18 до 50 лет.

Онежский завод обслуживал нужды Мурманской железной дороги. Директором его стал выпускник Петроградского политехнического института инженер-металлург А. М. Пригоровский, политкомиссарами работали В. П. Солунин и А. М. Калинин, погибшие в годы Гражданской войны. 27 апреля 1919 г. завод выпустил из ремонта первый паровоз. В мае, в связи с подходом противника к Петрозаводску, большинство рабочих ушло на фронт. В 1919 г. завод отремонтировал 6 паровозов и произвел 11 тыс. пудов чугунного и медного литья. В 1920 г. выплавка металла удвоилась, завод отремонтировал 26 паровозов и около сотни товарных вагонов.

Из 10 национализированных лесозаводов сначала удалось запустить половину, а с весны 1919 г. работали все предприятия. Но в связи с наступлением противника часть лесозаводов пришлось закрыть. Лишь в конце 1919 г. они опять приступили к выпуску военного снаряжения, лыж, повозок и т. п. В течение всей Гражданской войны в Петрозаводске успешно работала спичечная фабрика «Огонек».

Особое внимание уделялось заготовке дровяного топлива и лесоматериалов. Зимой 1918/19 г. на заготовке дров трудилось до 45 тыс. мобилизованных лесозаготовителей. Крестьяне заготовили 138 тыс. куб. саженей дров, 300 тыс. бревен и 15 тыс. шпал. В сезон 1919/20 г. задание по заготовке и вывозке лесоматериалов значительно увеличилось. Выполнение его в условиях активных боевых действий требовало большого напряжения сил. Несмотря на трудности крестьяне справились с заданием. Рабочие и служащие устраивали массовые субботники по распиловке и отгрузке дров, ремонту оборудования предприятий.

Население постоянно голодало, так как своего хлеба выращивалось немного, а подвоз из других районов страны был невелик. В марте 1919 г. опять ввели хлебный паек из расчета: 20 фунтов хлеба в месяц для лиц, занятых физическим трудом, и 15 фунтов — для всех остальных. С января по сентябрь этого года губерния получила из центра 1,5 млн пудов хлеба из запрашиваемых 9 млн пудов.

С осени 1919 г. в Карелии начали вводить продразверстку – систему заготовок сельскохозяйственных продуктов, при которой крестьяне были обязаны сдавать государству по твердым ценам все излишки хлеба.Размер ее определялся на основе учета посевов, а не собранного урожая. Требуемые поставки хлеба, мяса и других продкутов были невыполнимы. На этой почве возрастало недовольство среди крестьян, переходившее в открытое сопротивление. Произвол и насилие, применяемые местными властями при проведении политики «военного коммунизма», лишь усиливали протест населения и нежелание трудиться.

За период войны сельское хозяйство пришло в полный упадок, пашня сократилась почти вдвое. Около половины крестьян имели в своем хозяйстве одну лошадь и одну корову. По признанию местных советских органов, «все более состоятельные граждане перешли в положение настоящих пролетариев».

В условиях войны многие партийные и комсомольские организации распались, так как коммунитсты и комсомольцы ушли на фронт. Волостные и сельские Советы почти бездействовали. О положении на местах можно судить по докладу члена Олонецкого губкома РКП(б) Я.К.Берзтыса, отвечавшего за работу в деревне. Он сетовал на полное незнание и непонимание местными Советами «своих прав и обязанностей, тех задач, к осуществлению коих они призваны».

Обстановка на захваченной интервентами и белыми территории Мурмана и Карельского Поморья, исключая карельские волости, характеризовалась особой жестокостью по отношению к населению.Интервенты в первые же дни схватили и изолировали в тюрьмах и концлагерях советских активистов и агитаторов, а неугодных и ли отказывающихся сотрудничать с ними вынуждали бежать через линию фронта. Белые власти отбирали у населения лошадей, скот, суда и лодки, заставляли обслуживать транспортные перевозки, жестоко расправлялись с организаторами сопротивления режиму. С начала 1919 года началась мобилизация в Белую армию и расстрелы дезертиров. В Сороке были схвачены и убиты А.С. Кузнецов и А.В.Зелянин за подстрекательство рабочих лесозаводов к забастовке, в селе Нюхча белые расстреляли председателя волостного Совета И.В.Попова и членов большевистской ячейки Е.Г.Шумилова и С.А.Божика за агитацию против мобилизации, в селе Шуерецком за нелегальную пропаганду были арестованы и заключены в тюрьмы Л.М.Андреев,И.А.Ананьин, И.Ф.Балагуров, А.В.Дементьев, П.А.Галкин,С.М.Ложкин, И.И.Репин и другие жители. Массовые расстрелы стали обычной формой поддержания белогвардейского режима на Севере.Не случайно главнокомандующий войсками интервентов и белогвардейцев в этом регионе английский генерал Ф.Пуль признавал : «Массы оказались настолько заражены большевизмом, что объявление мобилизации (в Белую армию) означало по существу набор кадров для Красной армии». В тюрьмах и концлагерях Северной области томились и умирали сотни местных жителей.

Гражданская война породила жестокость, непримиримость, веру в репрессивные методы решения наболевших вопросов.Больше всех страдало от этого мирное гражданское население, вынужденное терпеть несправедливость и произвол белых и красных, вымогательства и поборы властей, сопровождаемых репрессиями. Постоянная тревога за судьбу родных и близких и свое будущее вызывала психологическое напряжение, обиду, неизвестность и беспокойство. Люди с нетерпением ожидали окончания Гражданской войны. В столкновении с жестокой реальностью противостояния белых и красных, богатых и бедных происходила сложная эволюция общ происходила сложная эволюция общественного сознания. Рабочие и крестьяне, сравнивая советскую власть с режимом белых, считали, все же, что Советы им ближе, так как действовали от лица народа и защищали интересы большинства людей. Социальная база большевиков в Карелии оказалась значительно шире, чем у интервентов и белых.

Оборона края зимой и летом 1919 г.

Имея значительное военное превосходство, белые в январе 1919 г. захватили деревню Луза (в 70 км к северу от Пудожа) и создали угрозу выхода в район Водлозера и на восточное побережье Онежского озера. Продвижение их удалось задержать на границе Водлозерской волости.

В феврале началось наступление союзных войск в зоне Мурманской железной дороги. 41-й полк под командованием питерского рабочего И. Д. Спиридонова два месяца вел упорные бои за станции Сегежа, Уросозеро, Масельгская. Оборонявшимся бойцам 41-го полка активно помогали партизаны Падан и Сельги. Интервенты пытались привлечь к боевым действиям Карельский отряд и Мурманский легион, но те отказались выехать на фронт. В результате наступление на Петрозаводск по линии железной дороги сорвалось.

Весной 1919 г. военная обстановка в Карелии резко обострилась. Это было связано с развертыванием наступления интервентов на северодвинском, вологодском и петрозаводском направлениях. 11 апреля 1919 г. интервенты овладели станцией Уросозеро. Советские войска не смогли сдержать противника и начали отступать к Петрозаводску, 18 мая они оставили Повенец, а 21 мая – станцию Медвежья Гора.

Одновременно с территории Финляндии в южную Карелию вторглась Олонецкая добровольческая армия под командованием полковника А. Сихво. Упорное сопротивление ей оказали защитники села Видлицы во главе с питерским рабочим М. Е. Розенштейном. Два дня они оборонялись, укрываясь за стенами местной церкви, но все погибли от рук захватчиков. Не желая сдаваться, Розенштейн застрелился. 23 апреля противник захватили Олонец и двинулся на Лодейное Поле, но был остановлен подоспевшими частями Красной армии.

Более успешно белокарельские отряды продвигались из района Тулмозера на Ведлозеро и Пряжу. 20 июня они оказались под Петрозаводском. Город удалось отстоять, но положение его оставалось критическим, так как с севера приближались войска Антанты.

Между Антантой и Финляндией начался торг по поводу управления захваченной территорией. 6 мая Великобритания и Франция потребовали от Финляндии объяснения целей «олонецкой экспедиции» и заверения, что она не собирается военным путем добиваться решения карельского вопроса. Командующему Олонецкой добровольческой армией было указано, что в случае овладения Петрозаводском, он должен передать его союзным войскам. Дальнейшие переговоры Финляндии и стран Согласия об условиях совместных действий в южной Карелии зашли в тупик и были прерваны наступлением советских войск.

В мае 1919 г. группировка Красной армии в Междуозерном районе начала теснить отряды олонецких сепаратистов и 13 мая освободила Олонец. 27 июня Онежская военная флотилия под командованием Э.С.Панцержанского провела удачную десантную операцию в районе Видлицы и Тулоксы, в ходе которой разгромила опорные базы противника. Под напором советских войск белокарелы отошли на территорию Финляндии. Боевые действия в этом районе не вышли за рамки локального конфликта. Финляндия не решилась на продолжение войны с Советской Россией, видя, что Англия и Франция ставят интересы белого движения выше притязаний Финляндии на карельские земли.

Положение в Карелии летом 1919 г. было осложнено крупным крестьянским восстанием в Заонежье. Причиной его послужила мобилизация крестьян на Восточный фронт, а также возросшие поборы и вымогательства. Белые немедленно воспользовались выступлением крестьян и захватили Заонежье, а затем стали продвигаться по восточному побережью Онежского озера к Пудожу. Им удалось захватить Челмужи и район Водлозера. Туда пришлось направить отряд рабочих Онежского завода в количестве 200 человек под командованием члена губревкома Н. Н. Дорофеева. В мае 1919 г. онежцы освободили Римское, Пудожгору и подошли к Челмужам, но удержать занятую территорию не смогли. Только осенью 1919 г. с помощью подоспевшего 9-го стрелкового полка удалось задержать продвижение белых к Пудожу.

Одновременно интервенты и белые пытались пробиться к Петрозаводску вдоль линии Мурманской железной дороги от станции Медвежья Гора к Уссуне и Лижме. Ценой больших потерь противник достиг лишь Кяппесельги и Сямозера. Командование англичан убедилось в неспособности преодолеть советскую оборону.

Что касается северокарельских волостей Кемского уезда, то там англичане намеревались создать некое буферное государство в виде Ухтинской республики. По согласованию с командованием интервентов в феврале 1919 г. в Кеми состоялся съезд представителей карельских волостей, где шел разговор о провозглашении Карелии «самостоятельной страной». Однако правительство Северной области заявило, что не допустит сепаратизма карелов. Деятельность карельского комитета, избранного съездом для подготовки и созыва Учредительного собрания карельского народа, была запрещена, а его председатель И. Ахава убит. Англичане расформировали Карельский отряд, а Мурманский легион, состоящий из красных финнов, отправили в Канаду. Тем не менее освободительное движение в северокарельских волостях продолжалось. Карелы создали все же свое временное правительство (Тоймикунта), что вызвало резкое противодействие Северного белогвардейского правительства. В карельские волости была направлена из Кеми карательная экспедиция во главе с бароном Э. П. Тизенгаузеном. Карелы разоружили карателей, а Тизенгаузена арестовали. Все попытки белых склонить карелов к сотрудничеству с ними оказались напрасными. Освобождение Карелии от интервентов и белогвардейцев. В середине сентября 1919 г. интервенты и белые предприняли последнее наступление в полосе Мурманской железной дороги, но оно оказалось безрезультатным. Советские войска при поддержке Онежской флотилии отбросили противника на исходные позиции, а в октябре начали успешно освобождать Заонежье. Убедившись в безнадежности дальнейших боевых действий в России, англичане прекратили интервецию и в октябре покинули Мурманск. Оставшись без поддержки иностранных войск, белые оказались в сложном положении, хотя им удалось сформировать на захваченной территории несколько полков, которые оказались недостаточно боеспособными под влиянием большевистской пропаганды.

В течение осени 1919 г. шли бои за освобождение Заонежья. На Пудожском участке 9-й стрелковый полк очистил от белых все восточное побережье Онежского озера и район Водлозера. В начале ноября завязались бои за овладение Повенцом и Медвежьей Горой. Лишь наступившие холода, недостаток сил и военного снаряжения заставили советские войска прекратить на время боевые операции и отойти на свои позиции в район Челмужей. В белогвардейских частях росло дезертирство, множились факты перехода солдат на сторону красных. Северное правительство металось в поисках спасения. Оно вело переговоры с Финляндией о заключении союза против большевиков. Главным препятствием на пути к согласию оставался отказ руководителей белого движения признать независимость Финляндии и разрешить карельский вопрос.

Кризис белого движения на Севере завершился в феврале 1920 г. восстановлением советской власти в Архангельске и Мурманске. 23 февраля 1-я стрелковая дивизия перешла в наступление в полосе Мурманской железной дороги и на восточном берегу Онежского озера. 29 февраля части Красной армии вступили в Сороку, а через несколько дней соединились с отрядом, наступавшим с севера. Белогвардейские войска, находившиеся на Пудожском участке и в Повенце, добровольно перешли на сторону красных. К началу марта 1920 г. мурманская группировка противника, угрожавшая с лета 1918 г. выходом к Петрозаводску и Петрограду, прекратила сопротивление.

Ухтинское правительство решило использовать благоприятную ситуацию и в марте 1920 г. провело в Ухте съезд делегатов от девяти северокарельских волостей, который принял решение об отделении Карелии от Советской России. Одновременно Финляндия потребовала от Советской России признания ее права на Поросозерскую и Ребольскую волости, район Печенги, а также на территорию к западу от Мурманской железной дороги, где якобы проживает «население финляндского происхождения».

В этих условиях партизаны под командованием Г. Х. Богданова и Г. И. Лежеева начали освобождение северокарельских волостей. На помощь им прибыл 6-й финский полк. К середине мая партизаны и красноармейцы достигли Ухты. Временное карельское правительство бежало в Вокнаволок, а затем в Хельсинки, где объединилось с Олонецким правительством. Еще до подхода красноармейцев в Ухте состоялось собрание крестьян, которое признало советскую власть и осудило деятельность сепаратистов. 22 мая в Ухте возник ревком под председательством И. П. Сонникова. К августу 1920 г. красноармейцы освободили от белофиннов все пограничные волости, кроме Поросозерской и Ребольской.

Так завершился трехлетний период революции и Гражданской войны в Карелии. Без вооруженного вмешательства извне революционные преобразования в крае не приобрели бы той остроты и жертвенности, как это происходило в те годы.

vedlozero.ru

«Гражданская война и военная интервенция в России» 11 класс.

«Гражданская война и военная интервенция в России» 11 класс.

Тип урока: урок формирования новых знанийВид урока: урок — исследование

Оборудование: учебники, тетради, мультимедийный проектор, раздаточный материал: информационные карты, исторические источники

Цели урока:

образовательная:

— выяснить предпосылки и особенности Гражданской войны в России, рассмотреть расстановку противоборствующих сил в гражданском конфликте, их социальный состав и политические ориентации, последствия для судьбы страны в XX веке;

развивающая:

— совершенствовать умения учащихся работать с различного рода источниками информации, прежде всего, историческими источниками, исторической картой, анализировать факты, события, делать выводы;

воспитательная:

— подвести учащихся к выводу о том, что Гражданская война стала национальной трагедией нашего народа.

Перечень вопросов для обязательного рассмотрения:

1. Понятия «гражданская война» и «иностранная интервенция»

2. Предпосылки и особенности Гражданской войны в России

3. Проблема периодизации Гражданской войны

4. Социальный состав и политическая ориентация противоборствующих сил, белый и красный террор

5. Последствия Гражданской войны для судьбы страны в XX веке.

Имена: В.И.Ленин, Л.Д.Троцкий, М.В.Фрунзе, М.Н.Тухачевский, С.С.Каменев, В.К.Блюхер, С.М.Буденный, В.И.Чапаев; Л.Г.Корнилов, М.В.Алексеев, А.И.Деникин, А.В.Колчак, Н.Н.Юденич, П.Н.Врангель

Понятия: Гражданская война, иностранная интервенция, белое движение, «демократическая контрреволюция», белый и красный террор.

Ход урока:

Организационный моментВсе рядком лежат —

Не развесть межой.

Поглядеть: солдат.

Где свой, где чужой?

Белый был — красным стал:

Кровь обагрила.

Красным был — белый стал:

Смерть побелила.

М.ЦветаеваСкажите, ребята, о каком историческом событии так пронзительно написала Марина Цветаева?

Да, Вы правы. Тема нашего занятия посвящена одному из самых сложных и дискуссионных вопросов отечественной истории «Гражданской войне и военной интервенции в России».

Речь сегодня пойдет о небывалой в мировой истории по накалу и масштабам классовых сражений, глубине и яростности человеческих страстей братоубийственной войне. Война сама по себе ужасна, страшна для человека, а тем более если это гражданская война. Спустя 90 лет, оглядываясь назад, мы задаем себе вопрос: что мы знаем о ней, о гражданской. Оказывается, не так много. История хранит еще немало неизвестных страниц.

Давайте попробуем совместно определить цель сегодняшнего нашего занятия. (В результате обсуждения формулируется образовательная цель урока)

Слайд

Для удобства в работе я предлагаю вам, ребята, использовать информационную карту. Думаю, что она поможет логически выстроить цепь изучаемых событий и систематизировать наши знания. Работа с информационной картой будет продолжена на последующих уроках.

Слайд

Постановка проблемного задания.

1. Гражданская война стала одной из самых трагичных страниц нашей истории. Не побоюсь утверждать, что ее тяжелые последствия до настоящего времени разрушительно влияют на российскую государственность и общество.

Давайте вспомним значение этого понятия. (Дети достаточно легко дают определение понятия, т.к. оно уже неоднократно встречалось в курсе истории и требуется лишь его актуализация «Гражданская война – это война между гражданами одного государства). В дополнение учитель предлагает учащимся следующее определение:

Слайд

Гражданская война – это вооруженная борьба между вооруженными группами населения, имевшая в своей основе глубокие социальные, национальные и политические противоречия. (академик Ю.А.Поляков)

(учащиеся записывают определение в информационные карты)

А что же стоит в действительности за этим понятием? Какие картины возникают перед нашими глазами, когда мы произносим эти слова – Гражданская война?

Кто эти вооруженные группы населения?

В чем заключается особенность Гражданской войны в отличие от войн внешних?

Дискуссия

Мы видим страшные особенности этого события, значит и относиться к его изучению мы должны по-особенному. Здесь, наверно, не должно быть места бесчувственному рассмотрению фактов, схем военных действий, что безусловно важно, но куда важнее, на мой взгляд, осознать, что поле боя в этой войне – человеческие сердца, мысли, идеалы, чувства, судьбы, жизни.

Но в теме нашего занятия содержится еще одно понятие – военная интервенция. Давайте дадим ему определение.

Слайд

Иностранная интервенция – военное вмешательство иностранных государств во внутренние дела другого государства.

(учащиеся записывают определение в информационные карты)

Слайд

(Всего 14 государств. Сильнейшие из них: Великобритания, Франция, США, Япония. Их войска высадились в Мурманске, Архангельске, Владивостоке, Крыму, Закавказье.)

И вот, мы с вами можем отметить особенность, свойственную именно Гражданской войне в России: она сопровождалась иностранной военной интервенцией. (запись в информационные карты)

2. Почему же стала возможной Гражданская война в России? Каковы были ее предпосылки, т.е. предварительные условия? Давайте обратимся к учебнику. (Работа с учебником, учащиеся записывают предпосылки в информационную карту)

— Российская революция с самого начала несла в себе угрозу Гражданской войны потому, что она разделила общество на враждующие силы

— Ситуация усугублялась тем, что революционный процесс развивался в условиях мировой войны

— Бедность широких масс, слабость демократической культуры, также способствовали ожесточению борьбы

Таким образом общественный кризис к концу 1917 года не прекратился, а перешел из революционной фазы в фазу гражданской войны, несомненно, более тяжелую.

Теперь, зная условия, в которых началась Гражданская война, давайте определим ее причины. Сделать это нам поможет задание, которое содержится в информационной карте. В предложенном перечне, укажите причины Гражданской войны. Правильные ответы:

Октябрьская революция 1917 г., взятие власти партией большевиков;

Национализация всей земли, конфискация помещичьих земель;

Попытки помещиков и буржуазии вернуть дореволюционный порядок;

Разгон большевиками Учредительного собрания;

Глубокий общенациональный кризис в России к началу 1917 г.

3. В отличие от внешних войн Гражданская война не имеет четких границ – ни временных, ни пространственных.

Историки называют разные даты начала и окончания Гражданской войны в России.

А как вы считаете, когда началась Гражданская война в России?

Слайд

Некоторые историки считают, что первыми актами ее были захват власти Временным правительством в феврале — марте 1917 года или большевистский переворот в октябре. Но большинство называют другую дату: ноябрь—декабрь 1917 г. — формирование Добровольческой армии на Дону и ее первые боевые действия.

Такие же споры ведутся и по поводу окончания Гражданской войны. В широком смысле она закончилась только в 30-х гг. XX в., когда крупные боевые силы русской эмиграции были в основном разгромлены и дезорганизованы действиями советских спецслужб. Ряд историков считают также необходимым включить в понятие «гражданская война» и коллективизацию в СССР, и массовые репрессии 20—40-х гг.

Слайд октябрь 1917 – весна 1918 гг.

май 1918 – март 1919 гг.

март 1919 – март 1920 гг.

апрель 1920 – ноябрь 1920 гг.

конец 1920 –1922 гг.

Однако большинство ученых ограничивают Гражданскую войну окончанием фронтовых боевых действий. В европейской части России это произошло в ноябре 1920 г., с эвакуацией армии П. Н. Врангеля из Крыма. Что же касается Сибири и Дальнего Востока, то там сражения шли гораздо дольше. Последний оплот белых на Дальнем Востоке пал осенью 1922 г.

Обратите внимание на приведенную в информационной карте периодизацию Гражданской войны. На последующих уроках вы наполните конкретным содержанием каждый из этапов этого события.

Как правая и левая рука,

Твоя душа моей душе близка.

Мы смежены блаженно и тепло

Как правое и левое крыло.

Но вихрь прошел и пропасть пролегла

От правого до левого крыла

М.Цветаева

5. Как точно отмечено: пропасть пролегла от правого до левого крыла…

Рушилась старая государственность, а вместе с ней и человеческие судьбы. Исконные традиционные ценности русского народа, основанные на вере, христианских традициях, общечеловеческие ценности, такие как милосердие, терпимость, гуманизм, нравственность, отодвигаются на второй план, уступая принципу «Кто не с нами, тот против нас», уступая место насилию и классовой ненависти. Страшная трагедия, окрасила граждан России в два цвета: красный и белый. Страшная пропасть пролегла между сыном и отцом, братьями, даже между любимыми.

Групповая работа с историческими источниками (Приложение).

Задание 1-й группе. Кто оказался на стороне большевиков, «Красных»? Каковы были их политические ориентации?

Работа с документом №1.

Широкая социальная база. Хорошо знали психологию народа. Предлагали то, чего жаждал народ. Например, землю (никто же не знал, что ее потом отберут).

Задание 2-й группе. Прочтите документ. Интересы каких социальных групп он выражал? Работа с документом №2

(Дополнительный материал для учителя, который может быть использован для характеристики антибольшевистских сил и Белого движения на этом или последующих уроках)

Антибольшевистские силы не были однородны ни по социально-классовому происхождению его участников, ни по их политическим убеждениям.

Предпринятый большевиками штурм частной собственности сплотил на время помещиков, капиталистов, торговцев, верхние слои интеллигенции, офицерства, казачества. Поддерживали Белое движение часть высокооплачиваемых рабочих, зажиточное крестьянство.

Объединяла все эти разнородные силы идея восстановления государственности и порядка. Однако сложный клубок противоречий и взаимных обвинений, столкновения интересов раздирали Белое движение изнутри, в силу чего единый центр сопротивления большевикам так и не сложился. Не было и цельной идеологии: одна часть антибольшевистских сил выступала за восстановление монархии, вторая — за республику, третья — за военную диктатуру. При разных целях не могло быть и единства действий. Из-за острых внутренних противоречий теоретики Белого движения так и не смогли выдвинуть и обосновать программу, которая бы обеспечила им поддержку со стороны широких слоев населения. Впоследствии А.И.Деникин признавал, что руководители Белого движения были вождями без народа, они не учитывали «силу сопротивляемости или содействия народной массы». На территориях, занятых Белыми армиями, нередко были случаи возвращения крестьянской земли помещикам.

Не удалось также создать единое военное командование Белой армии. Ее основной костяк составляло русское офицерство. Антибольшевистские армии имели в своих рядах почти всех выдающихся военачальников русской императорской армии, включая двух бывших Верховных главнокомандующих — генералов М.В.Алексеева и Л.Г.Корнилова, генералов А.И.Деникина, А.М.Драгомирова, А.М.Каледина, П.Н.Врангеля, П.Н.Краснова, М.Г.Дроздовского, но они представляли разные партии, программы, течения (от социалистов до монархистов). В антибольшевистском лагере сохранялись сословные различия между рядовыми солдатами (из крестьян, рабочих, казаков) и командным составом (из зажиточных слоев, дворян).

Слайд

Установите соответствие меджу правой и левой колонками (соедините стрелками)

Командующий армией | Белая армия |

Колчак | Была самой многочисленной |

Деникин | Ближе всех подошла к Москве |

Юденич | Была самой боеспособной |

Врангель | Была оснащена новыми видами техники |

Состояла из офицеров |

Белая армия использовала щедрую поддержку из-за рубежа, что в конечном счете обернулось против нее, ослабив и без того непрочные идейно-политические позиции Белого движения.

Добровольческая армия Деникина сформировалась после Октябрьского переворота и к февралю 1918 г. насчитывала около 3700 человек, причем 2350 из них были офицерами. Ядро Добровольческой армии составляли офицеры военного времени и патриотически настроенная молодежь.

По словам Шульгина начинали Белое движение почти святые, закончили – почти бандиты.

Особый трагизм событиям Гражданской войны придает тактика террора, которой придерживались обе стороны

Работа с таблицей в информационной карте. Проанализируйте данные.

Каковы Были последствия Гражданской войны для судьбы России?

разрушение государственности

традиционных ценностей

потеря национальной элиты (отсюда коррупция и предательство национальных интересов)

забвение, манкуртизм

Возможно ли было избежать трагедии ?

Относительно неизбежности гражданской войны во многих публикациях высказывается мнение, что войны в тех условиях можно было бы избежать. Для этого прежде всего нужна была коалиция большевиков с эсерами и меньшевиками. Но созданию спасительной коалиции воспрепятствовали политические амбиции руководителей партии большевиков – с одной стороны и меньшевиков – с другой. Вместо того чтобы сесть за стол переговоров, руководители, как принято сейчас говорить у политиков, «тянули одеяло на себя». Большевики решили вопрос о власти однозначно: она должна принадлежать только им. Оппозиционные партии, претендующие на власть, были ликвидированы.

Какие выводы мы можем сегодня сделать для себя, чтобы не повторить ошибок прошлого?

Накапливать опыт мирного разрешения конфликтов, быть толерантными, терпимыми. Оставаться человеком в любой ситуации.

Рефдлексия.

Домашнее задание. Выставление отметок. Спасибо за урок.

Информационная карта по теме:

«Гражданская война и военная интервенция»

Цель урока:

выяснить предпосылки и специфические черты Гражданской войны в России, рассмотреть расстановку противоборствующих сил в гражданском конфликте, последствия Гражданской войны для судьбы нашей страны в XX веке.

Перечень вопросов для обязательного рассмотрения:

1. Понятия «гражданская война» и «военная интервенция»; особенности Гражданской войны в России

2. Предпосылки и причины Гражданской войны в России

3. Проблема периодизации Гражданской войны

4. Расстановка противоборствующих сил, белый и красный террор

5. Последствия Гражданской войны для судьбы страны в XX веке.

Имена: В.И.Ленин, Л.Д.Троцкий, М.В.Фрунзе, М.Н.Тухачевский, С.С.Каменев, В.К.Блюхер, С.М.Буденный, В.И.Чапаев; Л.Г.Корнилов, М.В.Алексеев, А.И.Деникин, А.В.Колчак, Н.Н.Юденич, П.Н.Врангель

Понятия: Гражданская война, иностранная интервенция, белое движение, «демократическая контрреволюция», белый и красный террор.

1. Вспомните значение понятий:

Гражданская война — ____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Иностранная интервенция — ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Особенности Гражданской войны в России:_____________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Почему стала возможной Гражданская война в России?

Предпосылки:________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание. В предложенном перечне укажите причины Гражданской войны

1) Изменение характера политической власти в стране.

2) Введение всеобщей воинской повинности

3) Отказ большевиков от идеи однородного социалистического правительства и

принципов парламентаризма.

4) Отмена выкупных платежей

5) Недемократические меры большевиков (диктатура, репрессии, деятельность

чрезвычайных органов)

6) Заключение Брестского мира.

7) Экономическая политика советской власти в деревне (установление продовольственной

диктатуры, организация продотрядов, комбедов и т.д.)

8) Созыв Учредительного собрания.

Проблемный вопрос: Возможно ли было избежать Гражданской войны в России?

3. Дискуссионные точки зрения на даты начала и окончания гражданской войны:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№ п/п | Этап | Общая характеристика |

I. | Октябрь 1917 г. – весна 1918 г. | период «мягкой Гражданской войны». Военные действия имели локальный характер |

Весна – лето 1918 г. | перерастание политической борьбы в форму открытого военного противостояния между большевиками и их противниками. Выступление Чехословацкого корпуса. | |

II. | Лето – осень 1918 г. | период эскалации войны, вызванный введением продовольственной диктатуры, организацией комбедов и разжиганием классовой борьбы в деревне. |

Декабрь 1918 г. – июнь 1919 г. | период противоборства регулярных красных и белых армий. Белое движение добилось наибольших успехов в вооруженной борьбе с советской властью. | |

Вторая половина 1919 г. – осень 1920 г. | период военного поражения белых армий | |

III. | конец 1920 – 1922 г. | период «малой Гражданской войны»: массовые крестьянские восстания против экономической политики большевиков, рост недовольства рабочих, выступление кронштадтских матросов. Введение НЭПа. Завершение вооруженной борьбы в Средней Азии и на Дальнем Востоке. |

4. В развязывание полномасштабной Гражданской войны в России свой вклад внесли каждая из противоборствующих сторон.

1. Большевики и их сторонники (красные)

Социальный состав ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Политическая ориентация (цели, идеи)____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Белое движение

Социальный состав ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ Политическая ориентация (цели, идеи) ___________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Иностранная интервенция

Участники ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Сущность политики интервентов ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Демократическая контрреволюция ___________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Крестьянское движение. «Зеленые»___________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Красный и белый террорНочь с 16 на 17 июля 1918 г. – расстрел бывшего императора Николая II и его семьи в Екатеринбурге.

5 сентября 1918 г. – принятие Совнаркомом Декрета о красном терроре

Потери в ходе Гражданской войныКатегория потерь | Численность (тыс. чел.) |

Всего убито и умерло от ран | 2500 |

Красная армия | 950 |

белая и национальные армии | 650 |

партизанские отряды | 900 |

Погибло в результате террора | 2000 |

от красного террора | 1200 |

от белого террора | 300 |

от партизанского террора | 500 |

Умерло от голода и эпидемий | 6000 |

Всего погибло | 10 500 |

| Эмигрировало | 2000 |

5. Последствия Гражданской войны для России:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Домашнее задание: параграф 11, п.1-6. дополнительные индивидуальные сообщения об участниках Гражданской войны. Вопрос – письменно (Охарактеризуйте роль личности в событиях Гражданской войны. Подтвердите ваши суждения примерами),Документ №1

Прочтите и проанализируйте документ. В чем вы видите его значение? Интересы каких групп населения он отражал? На основании документа охарактеризуйте позицию в отношении эксплуататорских элементов. Способствовал ли этот документ сохранению мира в обществе?

Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа в редакции, ратифицированной III Всероссийским съездом советов

Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа

12 января 1918 г.

I.

1) Россия объявляется Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит этим Советам.

2) Советская Российская Республика учреждается на основе свободного союза свободных наций как федерация советских национальных республик.

II.

Ставя своей основной задачей уничтожение всякой эксплуатации человека человеком, полное устранение деления общества на классы, беспощадное подавление эксплуататоров, установление социалистической организации общества и победы социализма во всех странах, III Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов постановляет далее:

1) В осуществление социализации земли частная собственность на землю отменяется, и весь земельный фонд объявляется общенародным достоянием и передается трудящимся без всякого выкупа на началах уравнительного землепользования.

Все леса, недра и воды общегосударственного значения, а равно и весь живой и мертвый инвентарь, образцовые поместья и сельскохозяйственные предприятия объявляются национальным достоянием.

2) Как первый шаг к полному переходу фабрик, заводов, рудников, железных дорог и пр. средств производства и транспорта в собственность Советской рабоче-крестьянской Республики подтверждается советский закон о рабочем контроле и о Высшем Совете Народного хозяйства в целях обеспечения власти трудящихся над эксплуататорами.

3) Подтверждается переход всех банков в собственность рабоче-крестьянского государства как одно из условий освобождения трудящихся масс из-под ига капитала.

4) В целях уничтожения паразитических слоев общества и организации хозяйства вводится всеобщая трудовая повинность.

5) В интересах обеспечения всей полноты власти за трудящимися массами и устранения всякой возможности восстановления власти эксплуататоров декретируется вооружение трудящихся, образование социалистической Красной Армии рабочих и крестьян и полное разоружение имущих классов.

III.

1) Выражая непреклонную решимость вырвать человечество из когтей финансового капитала и империализма, заливших землю кровью в настоящей, преступнейшей из всех войн, III съезд Советов всецело присоединяется к проводимой Советской властью политике разрыва тайных договоров, организации самого широкого братания с рабочими и крестьянами воюющих ныне между собой армий и достижения во что бы то ни стало революционными мерами демократического мира трудящимся без аннексий и контрибуций, на основе свободного самоопределения наций.

2) В тех же целях III съезд Советов настаивает на полном разрыве с варварской политикой буржуазной цивилизации, строившей благосостояние эксплуататоров в немногих избранных нациях на порабощении сотен миллионов трудящегося населения в Азии, в колониях вообще и в малых странах.

III съезд Советов приветствует политику Совета Народных Комиссаров, провозгласившего полную независимость Финляндии, начавшего вывод войск из Персии, объявившего свободу самоопределения Армении.

3) Как первый удар международному банковому, финансовому капиталу, III съезд Советов рассматривает советский закон об аннулировании (уничтожении) займов, заключенных правительствами царя, помещиков и буржуазии, выражая уверенность, что Советская власть пройдет твердо по этому пути вплоть до полной победы международного рабочего восстания против ига капитала.

IV.

III Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов полагает, что теперь, в момент решительной борьбы с эксплуататорами, эксплуататорам не может быть места ни в одном из органов власти. Власть должна принадлежать целиком ж исключительно трудящимся массам и их полномочному представительству — Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Вместе с тем, стремясь создать действительно свободный и добровольный, а следовательно, тем более полный и прочный союз трудящихся классов всех наций России, III съезд Советов ограничивается установлением коренных начал федерации Советских Республик России, предоставляя рабочим и крестьянам каждой нации принять самостоятельно решение на своем собственном полномочном советском съезде: желают ли они и на каких основаниях участвовать в федеральном Правительстве и в остальных федеральных советских учреждениях

Прочитайте документ. Интересы каких социальных групп он выражал? Каким образом предусматривалось решение аграрного вопроса?

Общие основания политической программы генерала Л.Г.Корнилова.

Январь 1918 г.

I. Восстановление прав гражданства:

— все граждане равны перед законом без различия пола и национальности;

— уничтожение классовых привилегий;

— сохранение неприкосновенности личности и жилища;

— свобода передвижения, местожительства и пр.

II. Восстановление в полном объеме свободы слова и печати.

III. Восстановление свободы промышленности и торговли, отмена национализации частных финансовых предприятий.

IV. Восстановление прав собственности.

V. Восстановление русской армии на началах подлинной военной дисциплины. Армия должна формироваться на добровольческих началах без комитетов, комиссаров и выборных должностей.

VI. Полное исполнение всех принятых Россией союзных обязательств международных договоров. Война должна быть доведена до конца в тесном единении с нашими союзниками. Мир должен быть заключен всеобщий и почетный на демократических принципах, т. е. с правом на самоопределение порабощенных народов.

VII. В России вводится всеобщее, обязательное начальное образование с широкой местной автономией школы.

VIII. Сорванное большевиками Учредительное Собрание должно быть созвано вновь. Выборы в Учредительное Собрание должны быть проведены свободно, без всякого давления на народную волю и во всей стране. Личность народных избранников священна и неприкосновенна.

I. Правительство, созданное по программе генерала Корнилова, ответственно в своих действиях только перед Учредительным Собранием, коему она передает всю полноту государственно-законодательной власти. Учредительное Собрание, как единственный хозяин земли Русской, должно выработать основные законы русской конституции, и окончательно сконструировать государственный строй.

X. Церковь должна получить полную автономию в делах религии. Государственная опека над делами религии устраняется. Свобода вероисповеданий осуществляется в полной мере.

XI. Сложный аграрный вопрос представляется на разрешение Учредительного Собрания. До разработки последним в окончательной форме земельного вопроса и издания соответствующих законов всякого рода захватно-анархические действия граждан признаются недопустимыми.

XII. Все граждане равны перед судом. Смертная казнь остается в силе, но применяется только в случаях тягчайших государственных преступлений.

XIII. За рабочими сохраняются все политико-экономические завоевания революции в области нормирования труда, свободы рабочих союзов, собраний и стачек, за исключением насильственной социализации предприятий и рабочего контроля, ведущего к гибели отечественной промышленности.

XIV. Генерал Корнилов признает за отдельными народностями, входящими в состав России, право на широкую местную автономию при условии, однако, сохранения государственного единства. Польша, Украина и Финляндия, образовавшиеся в отдельные национально-государственные единицы, должны быть широко поддержаны правительством России в их стремлениях к государственному возрождению, дабы этим еще более спаять вечный и несокрушимый Союз братских народов.

Белый архив. Сборники материалов по истории и литературе войны, революции, большевизма, белого движения и т. п. / Под ред. Я. М. Лисовского. — Париж, 1928. — Т. II—III. — С. 130—131.

Документ №3Постарайтесь на основании содержания документа сформулировать письменно сущность политики лидеров Антанты в отношении Гражданской войны в России.

Мы должны оказать помощь здоровым элементам.

Из материалов Главного командования армиями Антанты.

17 февраля 1919 г.

III. План действий

Реставрация режима порядка в России является делом сугубо национальным, которое должен осуществить сам русский народ.

Однако: поддержать их путем окружения большевистских армий; оказать им нашу материальную и моральную поддержку.

Окружение большевизма, начатое с севера, востока и юга, следует дополнить:

На юго-востоке действиями, предпринимаемыми из района Каспийского моря для обеспечения эффективного смыкания двух основных группировок национальных сил (армий Деникина – Краснова и Уральской армии).

На западе путем реставрации Польши, способной в военном отношении защитить свое существование.

Эвентуально путем занятия Петрограда и во всяком случае путем блокады Балтийского моря.

Непосредственная поддержка, которую следует оказать русским национальным силам, состоит, помимо всего, в поставках необходимых материальных средств, в создании базы, где эти силы могли бы продолжить свою организацию и откуда они могли бы затем начать свои наступательные операции.

В этой связи возникает необходимость оккупации Украины,

Действия Антанты должны быть, следовательно, направлены главным образом к осуществлению: полного окружения большевизма, оккупации Украины, организации русских сил.

Из истории гражданской войны в СССР. — М., 1961. — Т. 2. — С. 7—8.

В чем вы видите причины создания Красной Армии? Чем она должна была отличаться от буржуазной армии? Почему большевики выдвинули идею создания регулярной армии, несмотря на то что ранее предполагалось заменить армию боевыми отрядами красногвардейцев?

multiurok.ru