Характеристики транзистора- основные параметры

Характеристики транзистора – диаграмма, которая отображает взаимоотношения между электрическим током и напряжением транзистора в конкретной конфигурации. Учитывая, что схемы конфигураций транзисторов аналогичны по отношению к двухпортовым схемам, они могут быть проанализированы с использованием кривых для характеристик, которые могут быть следующих типов:

1. Характеристики входа: они описывают изменения в токе на входе с изменением значений напряжения на входе, удерживающим напряжение на выходе постоянным.

2. Характеристики выхода: это диаграмма, отображающая противостояние тока на выходе и напряжения на выходе при неизменном токе на входе.

3. Характеристики передачи тока: это кривая характеристик, показывающая изменение тока на выходе в соответствии с током на входе, при этом напряжение на выходе постоянное.

Транзистор, который включен по схеме с общей базой

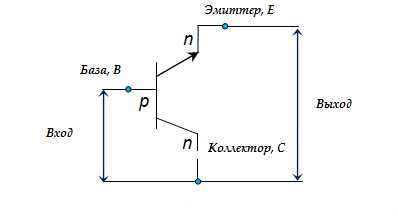

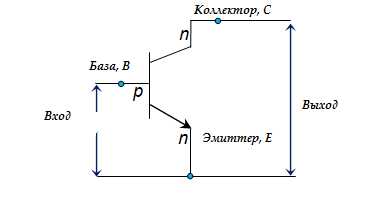

При такой конфигурации базовый вывод транзистора будет общим между выводами входа и выхода, как показано на рисунке 1. Данная конфигурация демонстрирует низкое полное сопротивление на входе, высокое полное сопротивление на выходе, высокий коэффициент усиления сопротивления и высокий коэффициент усиления напряжения.

Рисунок 1 Схема с общей базой

Характеристики входа

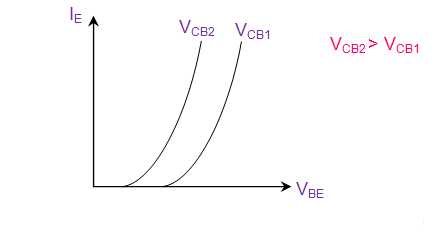

Рисунок 2 показывает характеристики входа схемы вышеописанной конфигурации, которые описывают изменение тока на эмиттере, IE с напряжением на базе-эмиттере, VBE удерживает напряжение на коллекторе-базе, VCB постоянно.

Выражение для сопротивления на входе выглядит следующим образом:

Характеристики выхода

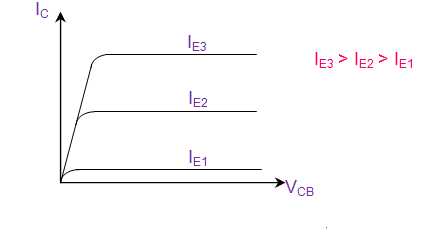

Характеристики выхода для такой конфигурации (Рисунок 3) демонстрируют изменение тока на коллекторе, IC с VCB, где ток на эмиттере, IE является удерживаемой постоянной. Из показанного графика следует, что сопротивление на выходе может быть получено как:

Характеристики передачи тока

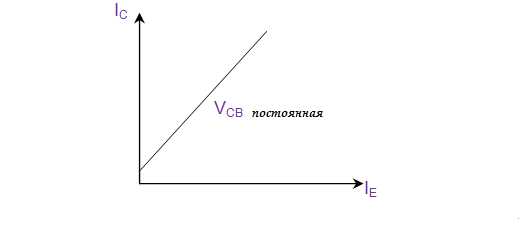

Рисунок 4 демонстрирует характеристики передачи тока для вышеназванной конфигурации, которые объясняют изменение IC с IE, удерживающим VCB постоянным. Получившийся коэффициент усиления тока имеет значение меньше единицы и может быть математически выражен следующим образом:

Рисунок 4 Характеристики передачи тока

Рисунок 4 Характеристики передачи тока

Транзистор, который включен по схеме с общим коллектором

Эта конфигурация транзистора имеет общий вывод коллектора между выводами входа и выхода (Рисунок 5) и также имеет отношение к конфигурации эмиттера. Это обеспечивает высокое полное сопротивление на входе, низкое полное сопротивление на выходе, коэффициент усиления напряжения меньше единицы и значительный коэффициент усиления тока.

Рисунок 5 Схема с общим коллектором

Характеристики входа

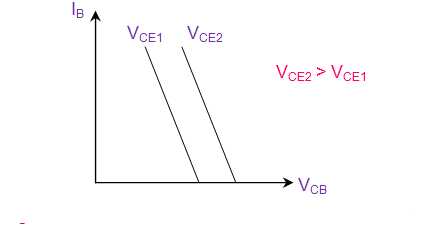

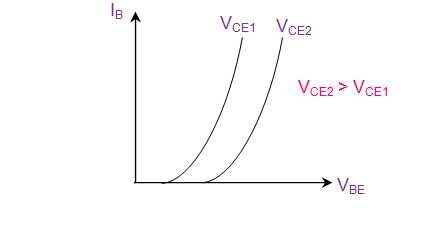

Рисунок 6 демонстрирует характеристики входа для этой конфигурации, которые описывают изменение в IB в соответствии с VCB, для обеспечения постоянного значения напряжения на коллекторе-эмиттере, VCE.

Рисунок 6 Характеристики входа

Характеристики выхода

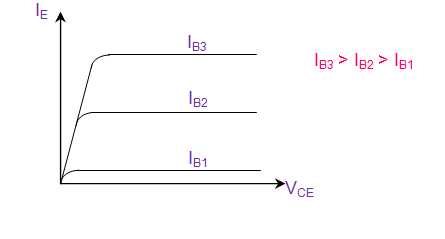

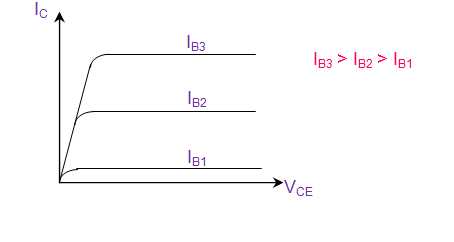

Рисунок 7 показывает характеристики выхода для данной конфигурации, которые демонстрируют изменения в IE против изменений в VCE для постоянных значений IB.

Рисунок 7 Характеристики выхода

Характеристики передачи тока

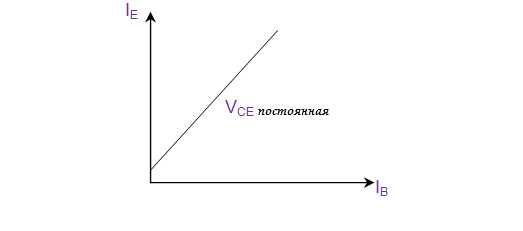

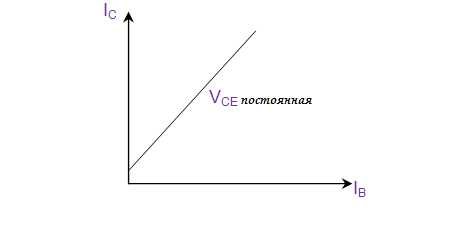

Эти характеристики данной конфигурации (Рисунок 8) показывают изменение IE с IB, удерживающим VCE постоянным.

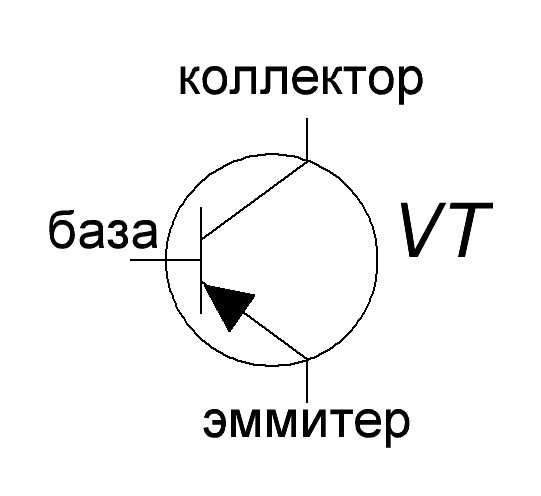

Транзистор, который включен по схеме с общим эмиттером

В данной конфигурации вывод эмиттера является общим между выводами входа и выхода, как показано на рисунке 9. Эта конфигурация обеспечивает среднее полное сопротивление на входе, среднее полное сопротивление на выходе, средний коэффициент усиления тока и коэффициент усиления напряжения.

Рисунок 9 Схема с общим эмиттером

Характеристики входа

Рисунок 10 показывает характеристики входа для данной конфигурации, которая объясняет изменение в IB в соответствии с VBE, где VCE является постоянной.

Рисунок 10 Характеристики входа

Исходя из рисунка, сопротивление на входе может быть представлено как:

Характеристики выхода

Характеристики выхода у такой конфигурации (Рисунок 11) также рассматриваются как характеристики коллектора. Этот график показывает изменение в IC с изменениями в VCE, когда IB удерживается постоянной. Исходя из графика, можно получить сопротивление на выходе следующим образом:

Рисунок 11 Характеристики выхода

Характеристики передачи тока

Эти характеристики данной конфигурации показывают изменение IC с IB, удерживающим VCE в качестве постоянной. Это может быть математически выражено как:

Это соотношение рассматривается как коэффициент усиления тока с общим эмиттером, и оно всегда больше единицы.

Рисунок 12 Характеристики передачи тока

Наконец, важно отметить, что несмотря на то, что кривые характеристик были объяснены касательно биполярных плоскостных транзисторов, аналогичный анализ является подходящим даже по отношению к полевым транзисторам.

Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что-то пропустил. Загляните на карту сайта, буду рад если вы найдете на моем сайте еще что-нибудь полезное.

elektronchic.ru

Основные параметры транзистора | Практическая электроника

Основные параметры биполярного транзистора описаны в любом даташите. Для того, чтобы понять характеристики транзистора, надо научиться читать его основные параметры. Не зная этих параметров, можно накосячить при конструировании своих радиоэлектронных безделушек. Погнали!

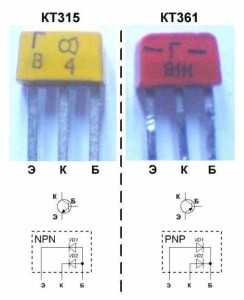

Виды транзисторов

Из первой ст атьи про биполярный транзистор, мы помним, что его производят из двух веществ – это германий и кремний. Следовательно, по материалу, из которых их производят, все биполярные транзисторы делятся на кремниевые и германиевые. Почему же идет такая классификация? Как вы помните из предыдущих статей, для того, чтобы транзистор “открылся” на германиевый транзистор надо подать 0,2-0,3 Вольта, а на кремниевый 0,6-0,7 Вольт. Кремниевый транзистор выдерживает температуру эксплуатации до 150 градусов по Цельсию, тогда как германиевый только до 70 градусов. Обратный коллекторный ток у кремниевого транзистора намного меньше, чем у германиевого, что кстати, тоже немаловажный параметр.

Проводимость транзистора

Проводимость NPN или PNP. С этим, думаю, уже все понятно

Коэффициент усиления по току

Коэффициент усиления по току в схеме с Общим Эмиттером (ОЭ)

Обратный коллекторный ток

Обратный коллекторный ток IКБО (ICBO)

Обозначения и индексы

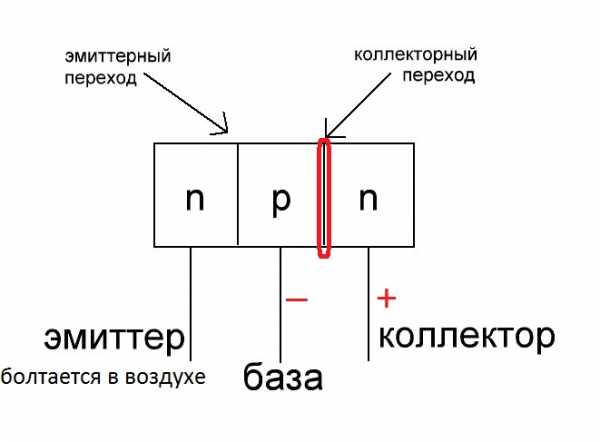

Откуда вообще берутся эти обозначения индексов? Снизу синим маркером я пометил эти индексы:

Оказывается, все до боли просто.

Первая буква индекса – первый вывод транзистора, вторая буква – второй вывод транзистора, ну а третья буква обозначает оставшийся вывод и его условие, при котором производится этот замер. Самая распространенная третья буква – это “О”. Но скорее всего это даже и не буква, а цифра “ноль”. Она говорит о том, что на третьем выводе напряжение равняется нулю. Это достигается тем, что оставшийся третий вывод никуда не подключен и висит в воздухе.

Например, IКБО говорит нам о том, что это ток (сила тока), между коллектором и базой, при условии, что напряжение на эмиттере равняется нулю. То есть эмиттер отключен.

Есть также более интересные условия, но они встречаются редко. Например, буква “К” от слова “короткий” (в англ.варианте “Shot”). Такой параметр как UКЭК говорит нам о том, что это напряжение между коллектором и эмиттером, при условии, что база и эмиттер замкнуты накоротко, или детским языком, база с эмиттером соединены проводочком. Здесь последняя буква говорит нам об оставшемся выводе и условии, которое происходит между этим выводом и буковкой-выводом которая рядом.

Также иногда встречается буква “R”, которая обозначает, как ни странно, сопротивление. Например UКЭR говорит о том, что это напряжение между коллектором и эмиттером при условии что база и эмиттер соединены сопротивлением. И рядышком в справочнике приводится номинал этого сопротивления.

Также часто встречается вместо третьей буквы индекса обозначение “нас” или на буржуйский манер “sat”. “Нас” – кратко от “насыщение”, то же самое и “”sat” – saturation в переводе на русский – насыщение. Например, UКЭ нас (VCEsat) – это напряжение насыщения коллектор-эмиттер.

И еще один нюанс… порядок индексов совпадает с положительным направлением тока. Что это значит? Например, UКЭ напряжение между коллектором и эмиттером. Значит ток движется от коллектора к эмиттеру. Но если мы поменяем индексы вот так UЭК у нас это будет уже обозначать, что электрический ток движется от эмиттера к коллектору. Справедливы также следующие выражения:

UКЭ= – UЭК и так далее.

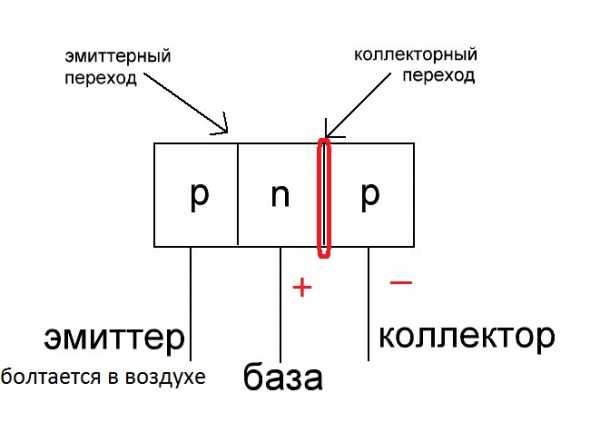

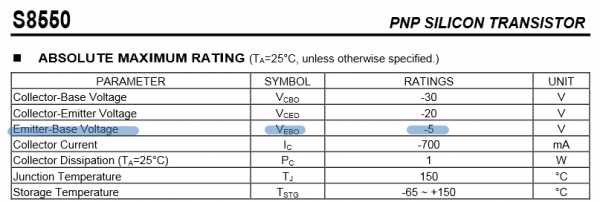

Максимальное допустимое обратное напряжение между коллектором и базой

Максимальное допустимое обратное напряжение между коллектором и базой UКБ макс (VCBO) – это максимальное обратное напряжение, которое может выдержать коллекторный P-N переход при открытом эмиттере (эмиттер ни с чем не связан и его ножка болтается в воздухе, короче говоря, на эмиттере ноль)

Для NPN транзистора это будет выглядеть так:

Для NPN транзистора этот параметр показан с плюсом. Оно и понятно, индексы идут как “КБ”, что означает коллектор “плюсовый” а база “минусовая”.

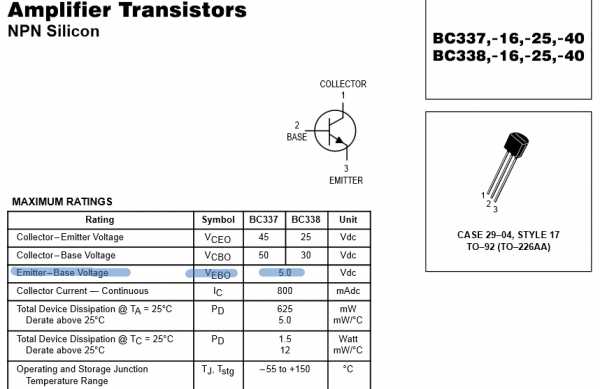

Вот, например, этот параметр для транзистора BC337 структуры NPN:

Как вы видите, параметр VCBO показан с плюсом.

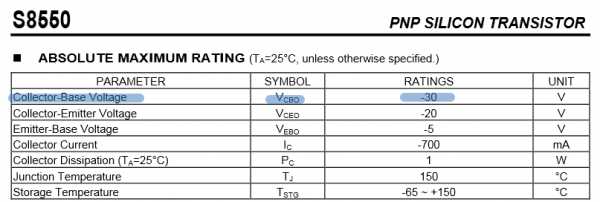

Чтобы не мудрить с индексами, для PNP транзистора ставят просто тупо минус перед циферками в даташите, которое говорит нам о том, что напряжение подаем в обратной полярности. В некоторых даташитах знак “минус” не указан, но все равно имейте ввиду, что это обратное напряжение на P-N переходе.

Например как в этом даташите на транзистор S8550 PNP структуры. Видите перед цифрой “30” знак минус? Если бы мы поменяли индексы, то получили бы, что VBCO =30 Вольт. Знак “минус” тогда бы исчез, но в то же время у нас индексы поменялись (я их даже выделил жирным шрифтом).

То есть тут мы видим, что это напряжение тоже обратное.

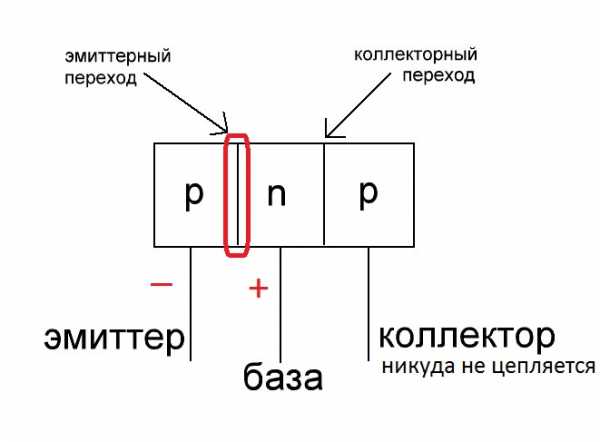

Максимальное допустимое значение напряжения между эмиттером и базой

Максимальное допустимое напряжение между эмиттером и базой UЭБ макс (VЕВО) – это напряжение, которое может выдержать эмиттерный P-N переход, если приложить напряжение в обратном направлении, при условии, что коллектор у нас никуда не цепляется. Похожий параметр, но только уже для эмиттерного перехода.

Для NPN транзистора это выглядит вот так и напряжение в даташите указывается с плюсом:

А для PNP как-то так:

Для PNP этот параметр также идет с минусом, чтобы не переставлять индексы:

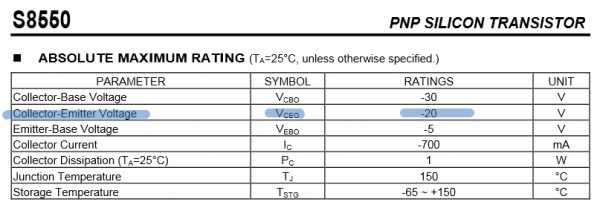

Максимальное допустимое напряжение между коллектором и эмиттером

Максимальное допустимое напряжение между коллектором и эмиттером UКЭ макс (UКЭО). Максимальное напряжение между коллектором и эмиттером по направлению стрелочки эмиттера , при условии что база никуда не цепляется. Для PNP транзистора этот параметр также идет с минусом.

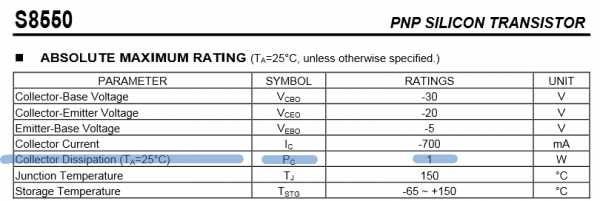

Максимальная рассеиваемая мощность

Максимальная мощность, рассеиваемая на коллекторе PK макс (PC max). Это максимальная мощность, которую транзистор может рассеять на себе в окружающее пространство.

Например, для транзистора S8550 это значение равняется 1 Ватту.

Чтобы его не превысить, нужно рассчитать какую мощность будет рассеивать ваш транзистор по формуле:

P=UK x IK

где

P – это мощность, которая рассеивается на транзисторе

UK – напряжение на коллекторе относительно минуса

IK – ток коллектора

Рассеивание мощности транзистором означает, что на нем будет выделяться тепло, которое рассеивается в окружающее пространство. Поэтому, чтобы отвести это тепло от транзистора, применяют радиаторы:

Особенно это касается мощных транзисторов, через которые текут большие токи и напряжения. Как я уже говорил, для кремниевых транзисторов критическая температура нагрева это 150 градусов по Цельсию, для германиевых 70. Так что следите за температурой, если не хотите получить в результате уголек с дымом. Иными словами если Р превысит PК макс, то вашему транзистору придет жопа.

Максимальный допустимый коллекторный ток

Максимально допустимый коллекторный ток IK макс (Ic max). Превышение этого номинала приводит к пробою переходов, выгоранию тонких токоведущих проводов, которые соединяют ножку транзистора с кристаллом полупроводника. Ну и чем больше ток, тем разумеется и больше мощность, выделяемая транзистором, значит будет больше нагрев.

Граничная частота передачи тока

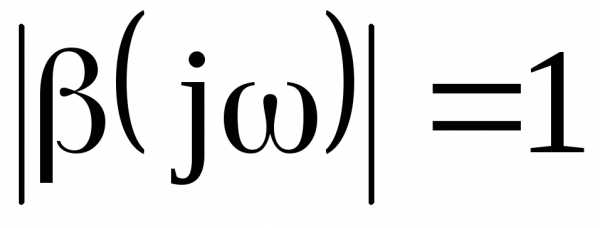

Граничная частота передачи тока fгр . Это частота, на которой коэффициент β (коэффициент усиления по току) становится равным единице. Так что отсюда вывод, что не каждый транзистор будет усиливать высокочастотные колебания. Поэтому в радиоприемной и радиопередающей аппаратуре используются транзисторы с высокой граничной частотой.

Различных других параметров транзистора туева куча. Здесь же я привел те параметры, на которые следует обращать внимание при проектировании своих электронных безделушек. Некоторые параметры в одной книге обозначают так, в другой эдак, в третьей совсем по-другому. Не могу сказать, что мои названия и обозначение параметров образцовые, но все-таки старался обозначить как в большинстве учебной литературы, чтобы было понятно каждому начинающему электронщику.

Продолжение——>

<——-Предыдущая статья

www.ruselectronic.com

Схемы включения транзистора и их характеристики: схемы, ВАХ. формулы, подключение

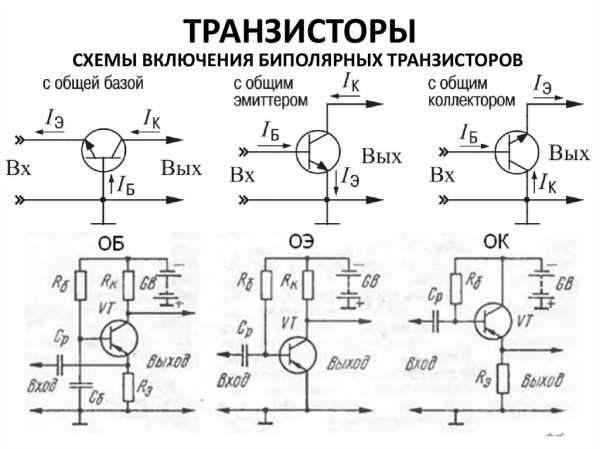

Рассмотрим характерные схемы включения транзистора и соответствующие характеристики.

Схема с общей базой.

Приведенная схема включения транзистора в электрическую цепь называется схемой с общей базой, так как база является общим электродом для источников напряжения. Изобразим ее с использованием условного графического обозначения транзистора (рис. 1.56).

Транзисторы традиционно характеризуют их так называемыми входными и выходными характеристиками. Для схемы с общей базой входной характеристикой называют зависимость тока iэ от напряжения и 6э при заданном напряжении uбэ, т. е. зависимость вида iэ= f (uбэ) |uкэ= const, где f — некоторая функция.

Входной характеристикой называют и график соответствующей зависимости (это справедливо и для других характеристик).

Выходной характеристикой для схемы с общей базой называют зависимость тока iк от напряжения uкб при заданном токе iэ, т. е. зависимость вида iк = f (uкб) |iэ= const, где f — некоторая функция.

Входные характеристики для схемы с общей базой.

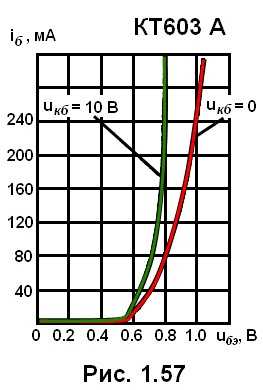

Каждая входная характеристика в значительной степени определяется характеристикой эмиттерного перехода и поэтому аналогична характеристике диода. Изобразим входные характеристики кремниевого транзистора КТ603А (максимальный постоянный ток коллектора — 300 мА, максимальное постоянное напряжение коллектор-база — 30

B при t < 70° С) (рис. 1.57) . Сдвиг характеристик влево при увеличении напряжения uкб объясняется проявлением так называемого эффекта Эрли (эффекта модуляции толщины базы).

Указанный эффект состоит в том, что при увеличении напряжения uкб коллекторный переход расширяется (как и всякий обратно смещенный p-n-переход). Если концентрация атомов примеси в базе меньше концентрации атомов примеси в коллекторе, то расширение коллекторного перехода осуществляется в основном за счет базы. В любом случае толщина базы уменьшается. Уменьшение толщины базы и соответствующее уменьшение ее сопротивления приводит к тому, что при неизменном токе iэ напряжение uбэ уменьшается. Как было отмечено при рассмотрении диода, при малом по модулю обратном напряжении на p-n-переходе это напряжение влияет на ширину перехода больше, чем при большом напряжении. Поэтому различные входные характеристики, соответствующие различным напряжениям uкб, независимо от типа транзистора практически сливаются, если uкб > 5 В (или даже если uкб> 2 В).

Входные характеристики часто характеризуют дифференциальным сопротивлением rдиф, определяемым аналогично дифференциальному сопротивлению диода.

rдиф= (duбэ/diэ) |iэ– заданный, uкб=const

Выходные характеристики для схемы с общей базой.

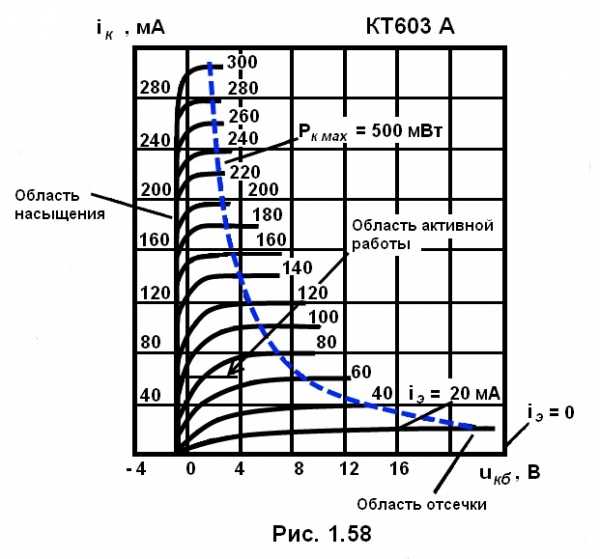

Изобразим выходные характеристики для транзистора КТ603А (рис. 1.58).

Как уже отмечалось, если коллекторный переход смещен в обратном направлении (uкб> 0), то ток коллектора примерно равен току эмиттера: iк ~ iэ

Это соотношение сохраняется даже при uкб= 0 (если ток эмиттера достаточно велик), так как и в этом случае большинство электронов, инжектированных в базу, захватывается электрическим полем коллекторного перехода и переносится в коллектор.

Только если коллекторный переход смещают в прямом направлении ( uкб< 0), ток коллектора становится равным нулю, так как при этом начинается инжекция электронов из коллектора в базу (или дырок из базы в коллектор). Эта инжекция компенсирует переход из базы в коллектор тех электронов, которые были инжектированы эмиттером. ток коллектора становится равным нулю при выполнении условия uкб< 0,75 В.

Режим, соответствующий первому квадранту характеристик (uкб> 0, iк > 0, причем ток эмиттера достаточно велик), называют активным режимом работы транзистора. На координатной плоскости ему соответствует так называемая область активной работы.

Режим, соответствующий второму квадранту (uкб< 0), называют режимом насыщения. Ему соответствует область насыщения.

Обратный ток коллектора iкомал (для КТ603Аiко < 10 мкА при t < 25°С). Поэтому выходная характеристика, соответствующая равенствам iэ= 0ik- αст ·iэ+iко=iко,практически сливается с осью напряжений.

При увеличении температуры ток iко возрастает (для КТ603 i ко ~ 100 мкА при t < 85° С) и все выходные характеристики несколько смещаются вверх.

Режим работы транзистора, соответствующий токам коллектора, сравнимым с током i ко, называют режимом отсечки. Соответствующую область характеристик вблизи оси напряжений называют областью отсечки.

В активном режиме напряжение u кби мощность Pк= iк ·uкб, выделяющаяся в виде тепла в коллекторном переходе, могут быть значительны. Чтобы транзистор не перегрелся, должно выполняться неравенство Рк < Рк макс где Рк макс — максимально допустимая мощность (для КТ603А Рк мак c= 500 мВт при t < 50° С).

График зависимости iк = Рк макс / uкб (гипербола) изображен на выходных характеристиках пунктиром.

Таким образом, в активном режиме эмиттерный переход смещен в прямом направлении, а коллекторный — в обратном. В режиме насыщения оба перехода смещены в прямом направлении, в режиме отсечки коллекторный переход смещен в обратном направлении, а эмиттерный или смещен в обратном направлении, или находится под очень малым прямым напряжением.

Транзистор часто характеризуют так называемым дифференциальным коэффициентом передачи эмиттерного тока α, который определяется выражением α= dik / di э| ik–заданный, uкб= const.

Для приращения тока коллектора ∆iк и приращения тока эмиттера ∆iэ можно записать: ∆iк ≈ α · ∆iэ

Коэффициент α несколько изменяется при изменении режима работы транзистора. Важно учитывать, что у различных (вполне годных) экземпляров транзистора одного и того же типа коэффициента может заметно отличаться. Для транзистора КТ603А при t = 25° С α = 0,909 … 0,988.

Наличие наклона выходных характеристик, отражающее факт увеличения тока коллектора при заданном токе эмиттера при увеличении напряжения uкб, объясняется проявлением эффекта Эрли: при уменьшении толщины базы все большее количество электронов, инжектированных эмиттером, переходит в коллектор.

Наклон выходных характеристик численно определяют так называемым дифференциальным сопротивлением коллекторного перехода (с учетом эффекта Эрли): rк=duкб/diэ|uкб– аданный, iэ=constiк=αст· iэ+ iко+ 1/rк· uкб

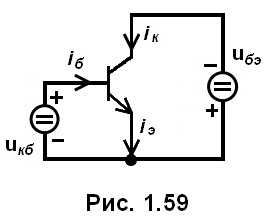

Схема с общим эмиттером

Очень часто транзистор характеризуют характеристиками, соответствующими схеме, представленной на рис. 1.59. Эту схему называют схемой с общий эмиттером, так как эмиттер является общим электродом для источников напряжения.

Для этой схемы входной характеристикой называют зависимость тока iб от напряжения uбэ при заданном напряжении uкэ , т. е. зависимость вида iб= f (uбэ) |u кэ = const , где f — некоторая функция.

Выходной характеристикой называют зависимость тока iк от напряжения uкэ при заданном токе iб, т. е. зависимость вида i к = f (u кэ ) |i б = const,где f — некоторая функция.

Очень важно уяснить следующих два факта.

- Характеристики для схемы с общим эмиттером не отражают никакие новые физические эффекты по сравнению с характеристиками для схемы с общей базой и не несут никакой принципиально новой информации о свойствах транзистора. Для объяснения особенностей характеристик с общим эмиттером не нужна никакая информация кроме той, что необходима для объяснения особенностей характеристик схемы с общей базой. Тем не менее характеристики для схемы с общим эмиттером очень широко используют на практике (и приводят в справочниках), так как ими удобно пользоваться.

- При расчетах на компьютерах моделирующие программы вообще никак не учитывают то, по какой схеме включен транзистор. Программы используют математические модели транзисторов, являющиеся едиными для всевозможных схем включения. Тем не менее, очень полезно уметь определить тип схемы включения транзистора. Это облегчает понимание принципа работы схемы.

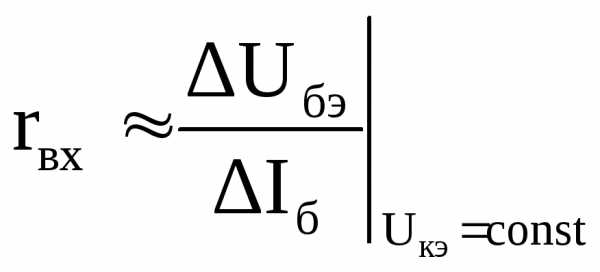

Входные характеристики для схемы с общим эмиттером.

Изобразим характеристики уже рассмотренного транзистора КТ603А (рис. 1.60).

Теперь эффект Эрли проявляется в том, что при увеличении напряжения uкэ характеристики сдвигаются вправо. Дифференциальное сопротивление теперь определяется выражением rдиф= (duбэ/diб) |iб– заданный , uкэ= const

Выходные характеристики для схемы с общим эмиттером.

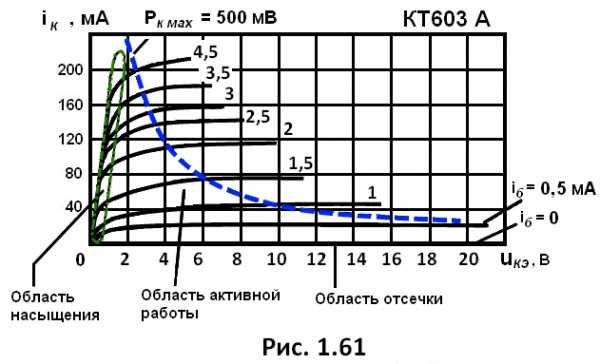

Изобразим эти характеристики для транзистора КТ603А (рис. 1.61).

Обратимся к ранее полученному выражению iк=αст·iэ+iко В соответствии с первым законом Кирхгофа iэ=iк+iб и с учетом предыдущего выражения получим iкαст· (iк+iб) +iко откуда iк=αст/ (1 -αст) ·iб+ 1 / (1 -αст) ·iко

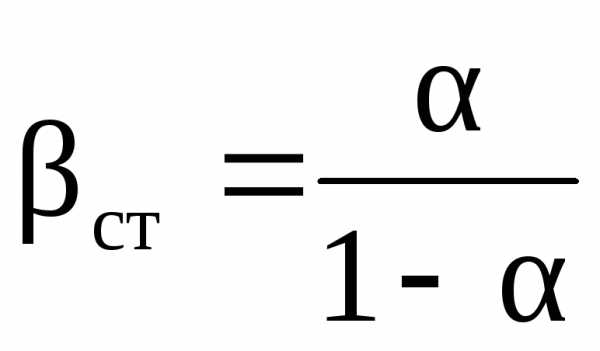

Введем обозначение: βст ≡ αст / (1- αст )

Коэффициент αст называют статическим коэффициентом передачи базового тока. Его величина обычно составляет десятки — сотни (это безразмерный коэффициент).

Легко заметить, что 1 / (1 -αст) = βст + 1 Введем обозначение i′ко ≡ (βст + 1) ·iко В итоге получаемiк= βст ·iб+i′ко Это выражение в первом приближении описывает выходные характеристики в области активной работы, не учитывая наклона характеристик.

Для учета наклона выражение записывают в виде iк= βст ·iб+i′ко +uкб· ( 1 /r′к ),гдеr′к =duкэ/diк|uкэ – заданное, iб=const

В первом приближении r′к = ( 1 / 1 + βcт) · rк (сопротивление rк определено выше). Часто пользуются так называемым дифференциальным коэффициентом передачи базового тока β.

Для приращения тока коллектора ∆iк и тока базы ∆iб можно записать:

∆iк ≈ β · ∆ iб

По определению β=diк/diб|iк – заданный, uкэ=const

Для транзистора КТ603А при t = 25°С β = 10…80.

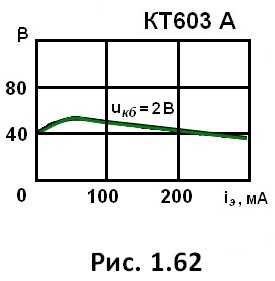

Величина β зависит от режима работы транзистора. Приведем типичный график зависимости β от тока эмиттера (он практически равен току коллектора) для uкб= 2 В (рис. 1.62).

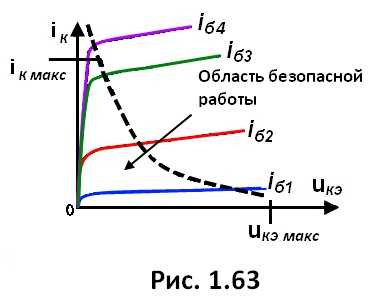

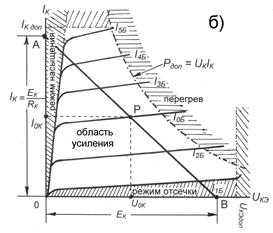

Для нормальной работы транзистора на постоянном токе, кроме рассмотренного выше условия Pк< Рк макс, должны выполняться условия iк<iк максиuкэ≤u кэ макс где iк макси u кэ макс — соответственно максимально допустимый постоянный ток коллектора и максимально допустимое постоянное напряжение между коллектором и эмиттером.

Для рассмотренного выше транзистора КТ603А iк макс= 300 мА,uкэ макс = 30 В (при t < 70° С).

Изобразим схематически на выходных характеристиках для схемы с общим эмиттером так называемую область безопасной работы, в которой указанные условия выполняются (рис. 1.63).

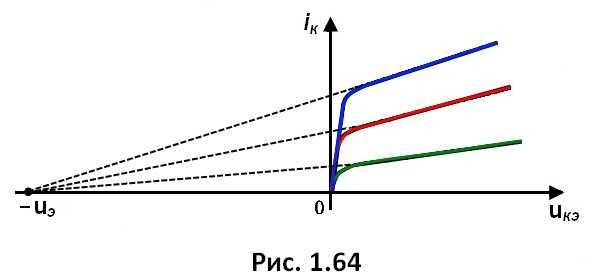

Обычно допустимо предполагать (с той или иной погрешностью), что выходные характеристики для схемы с общим эмиттером расположены на отрезках прямых, расходящихся веерообразно из одной точки на оси напряжений (рис. 1.64).

Напряжение Uэ (это положительная величина) называют напряжением Эрли. Для транзистора КТ603А Uэ ~ 40 В.

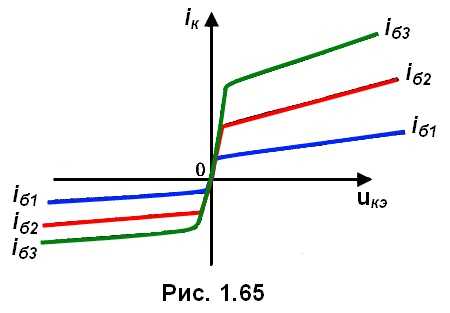

Инверсное включение транзистора.

Иногда транзистор работает в таком режиме, что коллекторный переход смещен в прямом направлении, а эмиттерный — в обратном. При этом коллектор играет роль эмиттера, а эмиттер — роль коллектора. Это так называемый инверсный режим. Ему соответствует так называемый инверсный коэффициент передачи базового тока βi. Из-за отмеченных выше несимметрии структуры транзистора и различия в концентрациях примесей в слоях полупроводника обычно βi << β. Часто βi >>1.

Изобразим выходные характеристики для схемы с общим эмиттером и для прямого, и для инверсного включения (рис. 1.65).

pue8.ru

2.2. Основные параметры транзистора

1. Коэффициент усиления по току.

Обычно используется коэффициент усиления h21Эв схеме с общим эмиттером:

h21Э=Iк/Iб>>1,

где Iб — ток базы; Iк — ток коллектора.

Транзистор является как бы узлом, как показано на рис. 19, поэтому

Iэ=Iб+Iк.

Токи коллектора и эмиттера связаны соотношением:

Iк/Iэ=<1.

Найдем связь и h21Э.

=Iк/(Iб+Iк)=1/(Iб/Iк+1)=1/(1/h21Э+1)=h21Э/(1+h21Э)

-это очень близко к 1. Аналогично находим:

h21Э

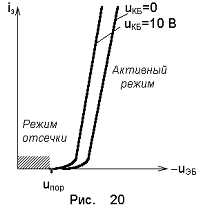

Коэффициент усиления h31э зависит от частоты, на которой работает транзистор, и от тока коллектора. С увеличением частоты h21Э падает. Это связано с проявлением его инерционных свойств в основном из-за наличия емкости коллекторного перехода. Для большинства транзисторов указывается граничная частота, при которой коэффициент усиления равен единице. Зависимость h21Э от тока коллектора представлена на рис. 20.

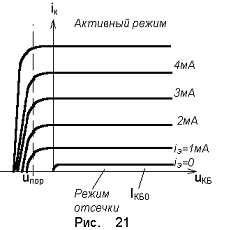

Любое включение, отличное от нормального, называется инверсным. Инверсия — изменение знака. Инверсное включение транзистора показано на рис. 21. При этом h21Э сильно падает и прибор перестает быть усилителем, хотя и остается управляемым.

2. Напряжение коллектор-эмиттер максимальное Uкэ max.

Указывается при отключенной (оборванной) базе или при конечном значении сопротивления Rбэ, которое включается как показано на рис. 22. Uкэ при оборванной базе меньше, чем Uкэ при наличии Rбэ. Величина Rбэ обычно указывается в справочнике. В настоящее время выпускаются транзисторы на напряжение до1500 В.

3. Ток коллектора максимальный Iк max; ток коллектора импульсный за определенное время Iки>Iк max.

4. Частотные свойства транзистора.

Различают: низкочастотные, среднечастотные, высокочастотные и сверхвысокочастотные (СВЧ). Есть также импульсные или переключательные транзисторы.

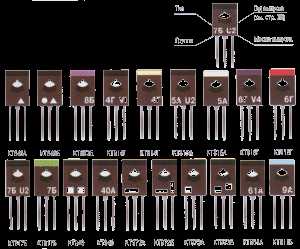

Обозначения транзисторов:

КТ ХХХ А, Б…, где ХХХ – цифры; буквы А,Б…характеризуют особенности электрических параметров. Например, КТ 908- импульсный, КТ 315 — очень распространен. ГТ ХХХ — германиевый транзистор. Чем больше значения цифр, тем выше частотные свойства и мощность транзистора. Изменение свойств транзисторов в зависимости от значений цифр иллюстрируется с помощью таблицы 1. В настоящее время существует большое количество транзисторов с четырьмя цифрами в обозначении.

Таблица 1

Мощность Рк Граничная частота | Маломощные Рк<0,3Вт | Средней мощности 0,3Вт<Рк<3Вт | Большой мощности Рк>3Вт |

Низкочастотные fгр<9МГц | 101…199 | 401…499 | 701…799 |

Средней частоты fгр<30МГц | 201…299 | 501…599 | 801…899 |

Высокочастотные fгр>30МГц | 301…399 | 601…699 | 901…999 |

2.3. Схемы включения транзисторов

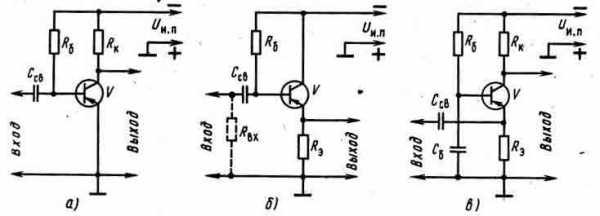

В зависимости от того, какой из трех выводов является общим для входной и выходной цепи, различают три основные схемывключения транзисторов:схема с общим эмиттером, схема с общим коллектором, схема с общей базой.2.3.1. Схема с общим эмиттером

Схема с общим эмиттером используется наиболее часто. Схема представлена на рис. 23.

Взаимосвязь токов и напряжений в транзисторе устанавливают входные и выходные характеристики. Входные и выходные характеристики представлены соответственно на рис. 24, 25. Входная характеристика повторяет уже знакомую нам вольт-амперную характеристику диода. При изображении выходной характеристики необходимо помнить, что коллекторный переход работает в режиме диода, включенного в обратном направлении. Поэтому выходная характеристика – это обратная ветвь вольт-амперной характеристики диода, перенесенная в первый квадрант

Коэффициент усиления входного тока базы схемы с общим эмиттером h21Э=Iк/Iб. Схема обеспечивает также усиление по напряжению и по мощности. Cхема применяется как усилительная и как ключевая.

studfiles.net

Биполярные транзисторы.Виды и характеристики.Работа и устройство

Биполярные транзисторы это полупроводниковые приборы с тремя электродами, подключенными к трем последовательно находящимся слоям, с различной проводимости. В отличие от других транзисторов, которые переносят один тип заряда, он способен переносить сразу два типа.

Схемы подключения, использующие биполярные транзисторы, зависят от производимой работы и типа проводимости. Проводимость может быть электронной, дырочной.

Разновидности биполярных транзисторов

Биполярные транзисторы разделяют по различным признакам на виды по:

- Материалу изготовления: кремний или арсенид галлия.

- Величине частоты: до 3 МГц – низкая, до 30 МГц – средняя, до 300 МГц – высокая, более 300 МГц – сверхвысокая.

- Наибольшей рассеиваемой мощности: 0-0,3 Вт, 0,3-3 Вт, свыше 3 Вт.

- Типу прибора: 3 слоя полупроводника с последовательной очередностью типа проводимости.

Устройство и работа

Слои транзистора, как внутренний, так и наружный, объединены с встроенными электродами, которые имеют свои названия в виде базы, эмиттера и коллектора.

Особых отличий по видам проводимости у коллектора и эмиттера не наблюдается, однако процент включения примесей у коллектора намного меньше, что позволяет повысить допустимое напряжение на выходе.

Средний слой полупроводника (база) имеет большую величину сопротивления, так как выполнена из слаболегированного материала. Она контактирует с коллектором на значительной площади. Это позволяет повысить теплоотвод, который необходим вследствие выделения тепла от смещения перехода в другую сторону. Хороший контакт базы с коллектором дает возможность легко проходить электронам, которые являются неосновными носителями.

Слои перехода выполнены по одному принципу. Однако биполярные транзисторы считаются несимметричными приборами. При чередовании крайних слоев местами с одной проводимостью нельзя образовать подобные параметры полупроводника.

Схемы подключения транзисторов выполнены таким образом, что могут обеспечить ему как закрытое, так и открытое состояние. При активной работе, когда полупроводник открыт, смещение эмиттера выполнено в прямом направлении. Для полного понимания этой конструкции, нужно подключить напряжение питания по изображенной схеме.

При этом граница на 2-м переходе коллектора закрыта, ток через нее не идет. Практически возникает обратное явление ввиду рядом расположенных переходов, их влияния друг на друга. Так как к эмиттеру подсоединен минусовой полюс батареи, то переход открытого вида дает возможность электронам проходить на базу, в которой осуществляется их рекомбинация с дырками, являющимися главными носителями. Появляется ток базы Iб. Чем выше базовый ток, тем больше выходной ток. В этом заключается принцип действия усилителей.

По базе протекает только диффузионное движение электронов, так как нет работы электрического поля. Из-за малой толщины этого слоя и значительном градиенте частиц, практически все они поступают на коллектор, хотя база имеет большое сопротивление. На переходе имеется электрическое поле, которое способствует переносу и втягивает их. Токи эмиттера и коллектора одинаковые, если не считать малой потери заряда от перераспределения на базе: I э = I б + I к.

Характеристики

- Коэффициент усиления тока β = Iк / Iб.

- Коэффициент усиления напряжения Uэк / Uбэ.

- Сопротивление на входе.

- Характеристика частоты – возможность работы транзистора до определенной частоты, при выходе за границы которой процессы перехода опаздывают за изменением сигнала.

Режимы работ и схемы

Вид схемы влияет на режим действия биполярного транзистора. Сигнал может сниматься и отдаваться в двух местах для разных случаев, а электродов имеется три штуки. Следовательно, что один произвольный электрод должен быть сразу выходом и входом. По такому принципу подключаются все биполярные транзисторы, и имеют три вида схем, которые мы рассмотрим ниже.

Схема с общим коллектором

Сигнал проходит на сопротивление RL, которое также включено в цепь коллектора.

Такая схема подключения дает возможность создать всего лишь усилитель по току. Достоинством такого эмиттерного повторителя можно назвать образование значительного сопротивления на входе. Это дает возможность для согласования каскадов усиления.

Схема с общей базой

Сигнал входа проходит через С1, далее снимается в цепи выхода коллектора, где базовый электрод общий. В итоге образуется усиление напряжения по подобию с общим эмиттером.

В схеме можно найти недостаток в виде малого входного сопротивления. Схема с общей базой используется чаще всего в качестве генератора колебаний.

Схема с общим эмиттером

Чаще всего при использовании биполярных транзисторов выполняют схему с общим эмиттером. Напряжение проходит по сопротивлению нагрузки RL, к эмиттеру питание подключается отрицательным полюсом.

Сигнал переменного значения приходит на базу и эмиттер. В цепи коллектора он становится по значению больше. Главными элементами схемы являются резистор, транзистор и выходная цепь усилителя с источником питания. Дополнительными элементами стали: емкость С1, которая не дает пройти току на вход, сопротивление R1, благодаря которому открывается транзистор.

В цепи коллектора напряжение транзистора и сопротивления равны значению ЭДС: E= Ik Rk+Vke.

Отсюда следует, что малым сигналом Ec определяется правило изменения разности потенциалов в переменное выходное транзисторного преобразователя. Такая схема дает возможность увеличению тока входа во много раз, так же, как напряжению и мощности.

Из недостатков такой схемы можно назвать малое сопротивление на входе (до 1 кОм). Как следствие, возникают проблемы в образовании каскадов. Сопротивление выхода равно от 2 до 20 кОм.

Рассмотренные схемы показывают действие биполярного транзистора. На его работу влияет частота сигнала и перегрев. Для решения этого вопроса применяют дополнительные отдельные меры. Эмиттерное заземление образует на выходе искажения. Для создания надежности схемы, выполняют подключение фильтров, обратных связей и т.д. После таких мер, схема работает лучше, но уменьшается усиление.

Режимы работы

На быстродействие транзистора оказывает влияние величина подключаемого напряжения. Рассмотрим разные режимы работы на примере схемы, в которой биполярные транзисторы подключаются с общим эмиттером.

Отсечка

Этот режим образуется при снижении напряжения VБЭ до 0,7 вольта. В таком случае переход эмиттера закрывается, и ток на коллекторе отсутствует, так как в базе отсутствуют электроны, и транзистор остается закрытым.

Активный режим

При подаче напряжения, достаточного для открытия транзистора, на базу, возникает малый ток входа и большой выходной ток. Это зависит от размера коэффициента усиления. В этом случае транзистор работает усилителем.

Режим насыщения

Эта работа имеет свои отличия от активного режима. Полупроводник открывается до конца, коллекторный ток достигает наибольшего значения. Его повышения можно добиться только путем изменения нагрузки, либо ЭДС выходной схемы. При корректировке тока базы ток коллектора не изменяется. Режим насыщения имеет особенности в том, что транзистор открыт полностью и работает переключателем. Если объединить режимы насыщения и отсечки биполярных транзисторов, то можно создать ключи.

Свойства характеристик выхода влияют на режимы. Это изображено на графике.

При отложении на осях координат отрезков, соответствующих наибольшему току коллектора и размеру напряжения, и далее, объединения концов друг с другом, образуется красная линия нагрузки. По графику видно: точка тока и напряжения сместится по линии нагрузки вверх при повышении базового тока.

Участок между заштрихованной характеристикой выхода и осью Vke является работа отсечки. В этом случае транзистор закрыт, а обратная величина тока мала. Характеристика в точке А вверху пересекается с нагрузкой, после которой при последующем повышении IВ ток коллектора уже не меняется. На графике участком насыщения является закрашенная часть между осью Ik и наиболее крутым графиком.

Биполярные транзисторы в различных режимах

Транзистор взаимодействует с сигналами разных видов во входной цепи. В основном транзистор применяется в усилителях. Входной переменный сигнал изменяет ток на выходе. В этом случае используются схемы с общим эмиттером или коллектором. В цепи выхода для сигнала необходима нагрузка.

Чаще всего для этого применяют сопротивление, установленное в цепи выхода коллектора. При его правильном выборе, значение напряжения на выходе будет намного больше, чем на входе.

Во время преобразования сигнала импульсов режим сохраняется таким же, как для синусоидальных сигналов. Качество изменения гармоник определяется характеристиками частоты полупроводников.

Режим переключения

Транзисторные ключи служат для бесконтактных переключений в электрических цепях. Эта работа заключается в прерывистой регулировке величины сопротивления полупроводника. Биполярные транзисторы наиболее применимы в устройствах переключения.

Полупроводники применяются в схемах изменения сигналов. Их универсальная работа и широкая классификация дает возможность использовать транзисторы в различных цепях, которые определяют их возможности работы. Основными применяемыми схемами являются усиливающие, а также переключающие цепи.

Похожие темы:

electrosam.ru

6.6. Основные свойства, характеристики и типы биполярных транзисторов

К транзисторам относят полупроводниковые приборы с тремя электродами, которые служат для усиления или переключения сигналов. Для изготовления транзисторов наиболее часто используют кремний и германий. В соответствии с этим различают кремниевые и германиевые транзисторы.

К классу широко распространенных биполярных транзисторов относят полупроводниковые приборы с двумя или несколькими взаимодействующими электрическими p-n-переходами и тремя или более выводами, усилительные свойства которых обусловлены явлениями инжекции и экстракции носителей заряда.

Инжекцией называется введение (нагнетание) носителей заряда через p-n-переход в область полупроводника, где они являются неосновными носителями за счет снижения потенциального барьера (прямое включение перехода).

Экстракцией называют процесс «отсоса» неосновных носителей заряда при обратном включении напряжения.

В зависимости от типа электропроводности наружных слоев различают транзисторы p-n-p-типа и n-p-n-типа. Упрощенная схема p-n-p-транзистора показана на рис.6.30.

Рис.6.30. Структура p-n-p-транзистора

На рис.6.31 показано условное обозначение p-n-p и n-p-n-транзистора.

Рис.6.31. Условное обозначение транзисторов

При подключении транзистора к одному переходу прикладывается прямое, к другому обратное напряжение.

Переход, к которому при нормальном включении приложено прямое напряжение, называют эмиттерным, а его соответствующий вывод – эмиттером (э). Переход к которому при нормальном включении приложено обратное напряжение, называют коллекторным, а вывод – коллектором (к). Средний слой называют базой (б).

Допустимо обратное включение переходов, его называют инверсным включением. При инверсном включении параметры транзистора сильно изменяются.

На рис.6.32 показана схема движения носителей зарядов в нормально включённом транзисторе.

Рис.6.32. Схема движения носителей зарядов в транзисторах

При таком включении эмиттерный переход смещается в прямом направлении, коллекторный – в обратном.

Толщина базы конструктивно выполняется во много раз меньше диффузной длины, поэтому неосновные носители в базе не успевают рекомбинировать. Т.е., если дырки попадают в базу, они ее просто «проскакивают».

При смещении эмиттера в прямом направлении дырки из эмиттера переходят в базу, а электроны из базы в эмиттер, причем из-за высокого сопротивления базы в ней преобладает дырочный ток. Дырки, попавшие в базу, создают вблизи p-n-перехода электрический заряд, который компенсируется электронами, приходящими из внешнего источника Uэб. Приток электронов в базу из внешней цепи создает электрический ток I′б, который направлен из базы.

Инжектированные в базу носители заряда и носители заряда, компенсирующие их заряд, движутся вглубь базы к коллектору, проходят базу вследствие малости ее толщины и попав в ускоряющее поле вблизи коллекторного перехода, втягиваются в коллектор. Электроны, ушедшие через коллекторный переход, уходят через базовый вывод, создавая ток I′′б. Дырки в базе являются неосновным носителем и поэтому свободно проходят через запертый коллекторный p-n-переход в область коллектора.

Поскольку дырки дают только часть тока эмиттера, то ток коллектора меньше тока эмиттера и определяется формулой

Ik=Iэ,

где <1 – коэффициент передачи эмиттерного тока с учетом обратного, неуправляемого тока базы Iкб, общий ток коллектора определяется соотношением

Ik=Iэ+ Iкб(6.4)

Изменение напряжения, приложенного к эмиттерному переходу будет менять ток Iэ, а следовательно и Ik.

Таким образом для изменения тока коллектора по определенному закону необходимо по этому же закону изменять ток эмиттера путем использования напряжения Uэб. Одной из важных характеристик транзистора является его коэффициент усиления по току, определяемый соотношением =Ik/Iб.

В зависимости от того, какой электрод транзистора является общим для входного и выходного сигнала, различают 3 схемы включения транзистора (рис.6.33). На рисунке 6.33 приведены схемы включения транзистора p-n-p типа: а) – с общей базой; б) – с общим эмиттером; в) – с общим коллектором.

Рис.6.33. Варианты схем включения транзистора

На этих рисунках источники постоянного напряжения и резисторы обеспечивают режимы работы транзисторов по постоянному току. Для расчетов схем, содержащих транзисторы, используют их входные и выходные характеристики. На рис.6.34 приведена передаточная характеристика транзистора n-p-n-типа, а на рис.6.35 – семейство его выходных характеристик для фиксированных значений напряжений Uбэ.

Рис.6.34. Передаточная характеристика.

Рис.6.35. Семейство выходных характеристик.

Часто графики выходных характеристик строят для фиксированных токов базы (iб=0, iб=iб1, iб2…).

Особенностью транзистора является то, что его коллекторный ток мало изменяется после достижения Uкэ определенного значения. Напряжение, при котором на выходной характеристике появляется изгиб, называется напряжением насыщения. Другой особенностью транзистора является то, что при малых изменениях входного напряжения, его выходной ток изменяется в достаточно широких пределах, что хорошо иллюстрируется рисунком 6.24. Передаточная характеристика транзистора, как и диода, описывается экспоненциальной зависимостью вида

(6.5)

Изменение коллекторного тока в зависимости от Uбэ характеризуется крутизной S.

(6.6)

(6.6)

Эта величина может быть рассчитана с использованием выражения (6.5)

, (6.7)

, (6.7)

т.е. крутизна пропорциональна коллекторному току и практически не зависит от индивидуальных свойств транзистора.

Зависимость коллекторного тока от напряжения коллектор-эмиттер характеризуется дифференциальным входным сопротивлением.

Для инженерных расчетов принимают:

rкэ=Uэ/Iк ,

где Uэ — коэффициент пропорциональности, называемый напряжением Эрми. Типовое значение Uэ находится в пределах 80…200 В для n-p-n транзисторов и 40…150 В для p-n-p транзисторов.

С определённой

степенью точности выходное сопротивление

транзистора может быть определено по

его выходным характеристикам из

соотношения  при фиксированном токе базы (или

напряженииUбэ).

при фиксированном токе базы (или

напряженииUбэ).

Входная цепь транзистора характеризуется дифференциальным входным сопротивлением

Это сопротивление

можно определить по входной характеристике

Iб=f (Uбэ),

типовой график которой приведен на

рисунке 6.36. С определённой степенью

точности можно считать, что  .

.

Рис.6.36. Входная характеристика транзистора

Режим работы транзистора, при котором токи коллектора соизмеримы с обратным током коллектора Iко, называют режимом отсечки, а область выходных характеристик вблизи оси напряжений, называют областью отсечки. В этой области оба перехода смещены в обратном направлении.

В активном режиме, в котором транзисторы обычно работают в качестве усилителей, протекающие токи приводят к выделению тепла в коллекторном переходе, на котором мощность определяется в соответствии с выражением

Pk=Ik.Uкб

Чтобы транзистор не перегревался, должно выполняться неравенство

Pk Pkmax,

где Pkmax – максимально допустимая мощность.

В активном режиме эмиттерный переход смещен в прямом направлении, а коллекторный в обратном.

Если оба перехода смещены в прямом направлении, то такой режим называется режимом насыщения.

Для нормальной работы транзистора должны одновременно соблюдаться 3 условия:

Pk Pk max

Ik Ik max

Uкэ Uкэ max ,

где Iк max и Uкэ max – максимально допустимые параметры по коллекторному току и напряжению коллектор-эмиттер.

На рис.6.37 для выходных характеристик транзистора показаны режимы работы транзистора и область его безопасной работы

Рис.6.37. Режимы работы транзистора

Для часто используемой схемы с общим эмиттером с учетом выражения 6.4, а также с учетом того, что

Iэ=Iк+Iб

справедливо соотношение

Iк=(Iк+Iб)+Iко,

откуда

(6.8)

В последнем выражении коэффициент

называется статическим коэффициентом передачи базового тока. Типовые значения

Если ввести обозначение то выражение (6.8) преобразуется в выражение

(6.9)

Это выражение в первом приближении описывает выходные характеристики работы транзистора без учета наклона характеристик.

С учетом наклонов последнее выражение преобразуется в выражение вида:

,

где  .

.

При расчете электронных схем, содержащих транзистор, используют их эквивалентные схемы и соответствующие математические модели. В настоящее время известно несколько вариантов таких моделей.

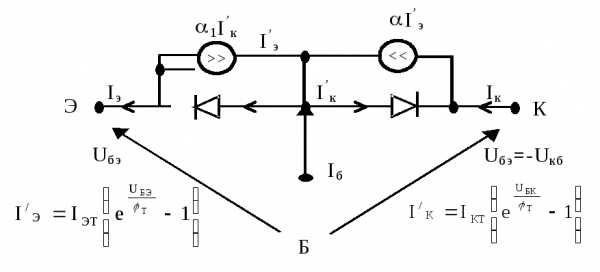

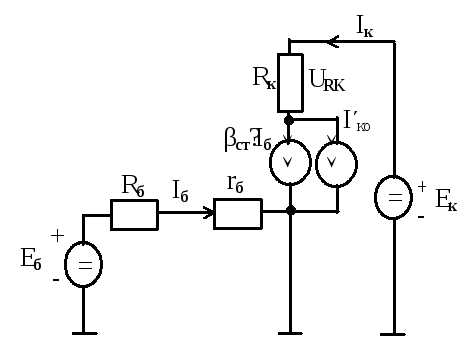

Один из них – вариант модели Эберса-Молла представлен на рис.6.38.

Рис.6.38. Математическая модель по Эберсу-Моллу

В этой схеме 1 – статический коэффициент передачи коллекторного тока в область эмиттера, Iкт и Iэт – тепловые токи коллектора и эмиттера. Источники тока отражают взаимодействие p-n-переходов. Используя первый закон Кирхгофа, можно записать

Практически используемые модели дополняются сопротивлениями и конденсаторами переходов, аналогичных тому, как это делается в моделях диодов.

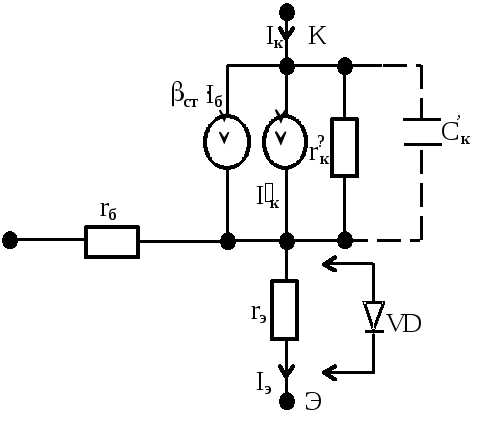

Упрощенные математические модели принято называть эквивалентными схемами. При работе на активном участке в первом приближении входные и выходные характеристики транзистора можно считать линейными, в связи с чем эквивалентную схему транзистора можно представить, можно представить в виде рис. 6.39.

Рис.6.39. Эквивалентная схема транзистора

Здесь rб и rэ – сопротивление базового и эмиттерного слоя соответственно. Иногда вместо rэ включают идеальный диод VD, который во включенном состоянии заменяют «закороткой», а в выключенном – «разрывом» цепи, емкость С′к включается при анализе схемы на переменном токе. С некоторым приближением можно считать, что:

,

где Ck – барьерная емкость коллекторного перехода.

Для этой схемы справедливо соотношение: .

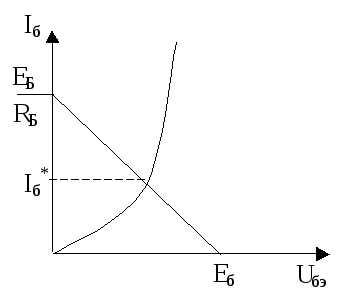

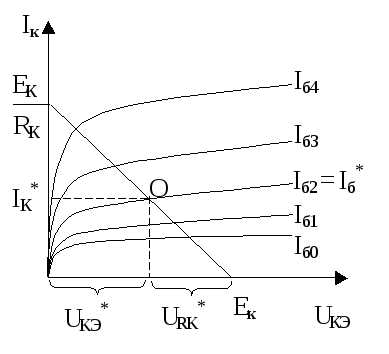

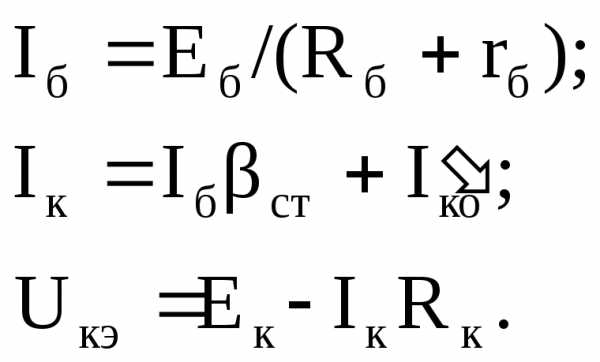

Графический анализ транзисторных схем осуществляется с использованием линии нагрузки, аналогично графическому анализу диодных схем, но линии нагрузки строят для входной и выходной цепи. Рассмотрим технику графического расчета на примере схемы, представленной на рис. 6.40.

Рис.6.40. Вариант схемы включения транзистора

Для входной цепи уравнение линии нагрузки имеет вид:

Eб=IбRб+Uбэ.

Для выходной цепи:

Eк=IкRк+Uкэ.

Если Eб достаточно велико, напряжением Uбэ можно пренебречь.

Для входной цепи график линии нагрузки на входной вольт-амперной характеристике имеет вид, представленный на рис.6.41, в соответствии с этим рисунком определяется ток базы Iб*.

Рис.6.41. Линия нагрузки для входной цепи

Для выходной цепи график линии нагрузки изображен на рис.6.42.

Рис.6.42. Линия нагрузки для выходной цепи

Искомые параметры

определяются по точке пересечения

линии нагрузки, пересекающей кривую

тока Iбj ближайшую к  .

В нашем случае это Iб2.

Найденную точку О называют начальной

рабочей точкой. Относительно нее

определяются

.

В нашем случае это Iб2.

Найденную точку О называют начальной

рабочей точкой. Относительно нее

определяются  ,

,  ,

,  .

.

При использовании аналитических методов расчета в анализируемых схемах транзистор заменяется на эквивалентную схему. Для схемы рис.6.40, при использовании эквивалентной схемы рис.6.39, получаем схему для соответствующих аналитических расчетов, представленную на рис.6.43.

Рис.6.43.Схема для аналитического метода расчета

Для этой схемы:

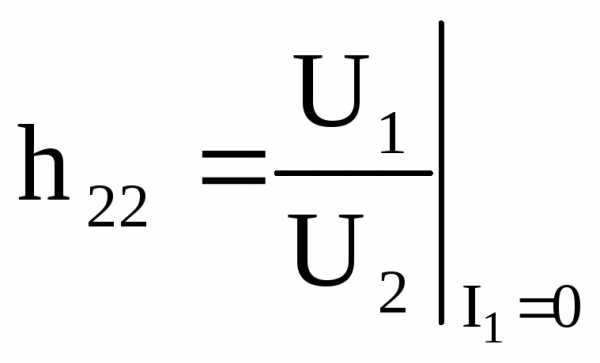

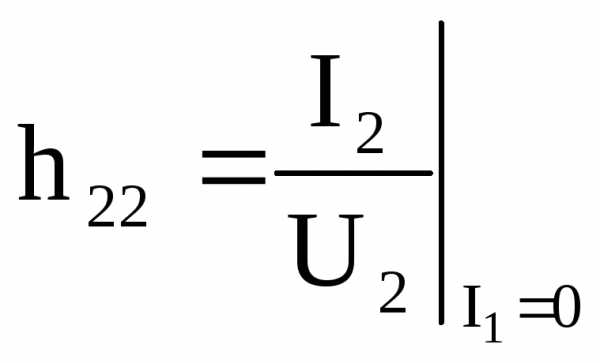

При анализе электронных схем обычно используются транзисторы, работающие в активном режиме. В этом случае транзисторы представляют в виде четырехполюсников, в которых изображают транзистор, включенный по схеме с общим эмиттером (рис.6.44).

Рис. 6.44. Представление транзистора четырехполюсника

Для схемы с общим эмиттером введены следующие обозначения: I1 – переменная составляющая тока базы; U1 – переменная составляющая напряжения между базой и эмиттером; I2 – переменная составляющая тока коллектора; U2 – переменная составляющая напряжения между коллектором и эмиттером. Для описания такого четырехполюсника вводится 4 так называемых h-параметра, для которых выполняется условие

или в другой форме

U1=h11.I1+h12.U2

I2=h21.I1+h22.U2.

Коэффициенты hij определяют опытным путем, например,

h11 определяют при коротком замыкании

выхода (U2=0),

тогда  .

Из последнего соотношения видно, что

h11 представляет собой входное сопротивление

транзистора.

.

Из последнего соотношения видно, что

h11 представляет собой входное сопротивление

транзистора.

В режиме холостого

хода на входе (I1=0)

измеряют параметр  .

Коэффициент передачи тока определяется

в режиме короткого замыкания на выходе

по формуле

.

Коэффициент передачи тока определяется

в режиме короткого замыкания на выходе

по формуле  .

Выходная проводимость определяется в

режиме холостого хода на входе из

соотношения

.

Выходная проводимость определяется в

режиме холостого хода на входе из

соотношения .

.

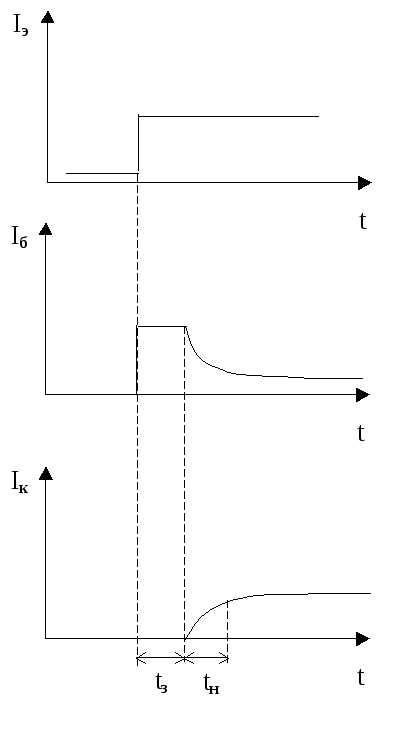

Для описания работы транзисторов на переменном токе и в импульсных схемах необходимо учитывать соответствующие емкости переходов, которые приводят к временным задержкам в срабатывании.

На рис.6.45 представлена временная диаграмма изменения коллекторного тока при скачкообразном изменении тока эмиттера. Включение эмиттерного тока приводит к скачкообразному изменению тока базы, что объясняется накоплением зарядов в базе транзистора.

Рис.6.45. Временные диаграммы работы транзистора

После накопления

зарядов ток базы определяется значением

статического коэффициента передачи

базового тока  .

Ток коллектора возникает с некоторой

задержкойtЗ,

когда электроны, инжектированные

эмиттером, достигнут коллектора и далее

плавное нарастание коллекторного тока

tH объясняется хаотичностью движения

электронов и различной их скоростью.

.

Ток коллектора возникает с некоторой

задержкойtЗ,

когда электроны, инжектированные

эмиттером, достигнут коллектора и далее

плавное нарастание коллекторного тока

tH объясняется хаотичностью движения

электронов и различной их скоростью.

На переменном

токе при анализе транзисторных схем

вместо статического коэффициента  используют дифференциальные коэффициенты

передачи эмиттерного и базового тока,

зависящие от частоты преобразуемого

сигнала.

используют дифференциальные коэффициенты

передачи эмиттерного и базового тока,

зависящие от частоты преобразуемого

сигнала.

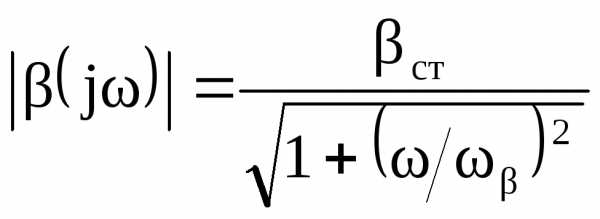

При этом модуль

коэффициента передачи тока базы  определяется формулой

определяется формулой

,

,

где

— частота тока управления транзистором,  — предельная частота работы транзистора,

включенного по схеме с общим эмиттером.

— предельная частота работы транзистора,

включенного по схеме с общим эмиттером.

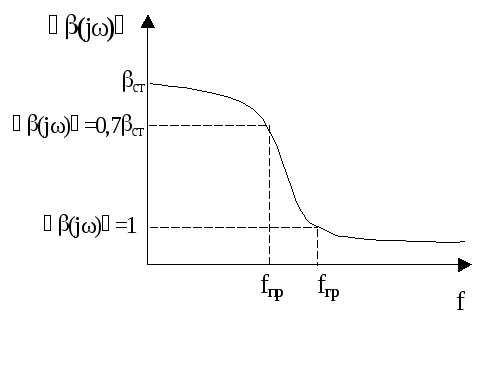

На рис. 6.46 приведен типовой график изменения дифференциального коэффициента передачи базового тока от частоты.

Рис.6.46. Частотная

характеристика

Частоту, на которой

дифференциальный коэффициент передачи

базового тока падает до уровня 0,7  называют предельной частотой работы

транзистораfпр.

Частоту, на которой прекращаются

усилительные свойства транзистора (

называют предельной частотой работы

транзистораfпр.

Частоту, на которой прекращаются

усилительные свойства транзистора ( )

называют граничной частотойfгр.

)

называют граничной частотойfгр.

График рис.6.46 характеризует то свойство транзисторных схем, что с ростом частоты их усилительные свойства уменьшаются.

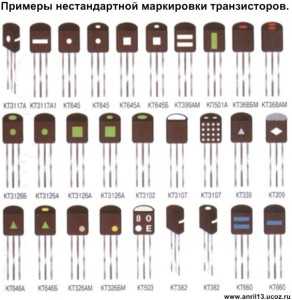

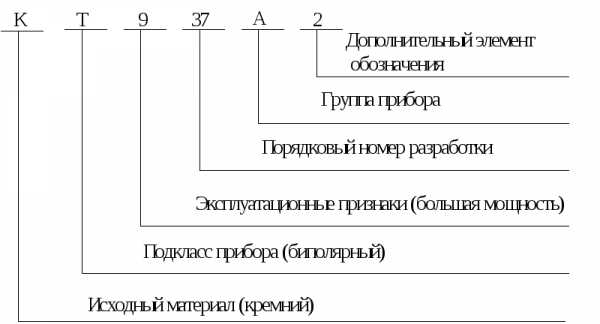

При обозначении различных типов транзисторов используют буквенно-цифровой код. Первый элемент (цифра или буква) обозначает исходный полупроводниковый материал, из которого изготовлен транзистор, второй элемент (буква) определяет подкласс (группу) транзисторов, третий (цифра) – основные функциональные возможности транзистора, четвертый – число, обозначающее порядковый номер разработки технологического типа транзисторов, пятый элемент – буква – условно определяет классификацию по параметрам транзисторов, изготовляемых по единой технологии (рис.6.47).

Например, обозначение КТ937А-2 определяет кремниевый биполярный транзистор большой мощности, номер разработки 37, группа А, безкорпусной, с гибкими выводами на кристаллодержателе.

Рис.6.47. Схема обозначения транзисторов.

studfiles.net

7. Статические характеристики биполярного транзистора

Транзистор в электрических схемах используется в качестве четырехполюсника, характеризующегося четырьмя величинами: входным и выходным напряжениями и входным и выходным токами ( uВХ, uВЫХ, iВХ, iВЫХ). Функциональные зависимости между этими величинами называются статическими характеристиками транзистора, Чтобы установить функциональные связи между указанными величинами, необходимо две из них взять в качестве независимых переменных, а две оставшиеся выразить в виде функций этих независимых переменных. Как правило, применительно к биполярному транзистору в качестве независимых переменных выбирают входной ток и выходное напряжение. В этом случае входное напряжение и выходной ток выражаются следующим образом:

На практике удобнее использовать функции одной переменой. Для перехода к таким функциям необходимо вторую переменную, называемую в этом случае параметром характеристики, поддерживать постоянной. В результате получаются четыре типа характеристик транзистора:

; (3.31)

; (3.32)

; (3.33)

. (3.34)

Статические характеристики транзистора могут задаваться соответствующими аналитическим выражениями, а могут быть представлены графически. Несколько характеристик одного типа, полученные при различных значениях параметра, образуют семейство характеристик. Семейства входных и выходных характеристик транзистора считаются основными и приводятся в справочниках, с их помощью легко могут быть получены два других семейства характеристик. В различных схемах включения транзистора в качестве входных и выходных токов и напряжений выступают токи, протекающие в цепях различных электродов, и напряжения, приложенные между различными электродами. Поэтому конкретный вид статических характеристик зависит от схемы включения транзистора. Рассмотрим статические характеристики транзистора в наиболее распространенных схемах ОБ и ОЭ. Статические характеристики в схеме ОБ. В схеме с ОБ (см. рис.3,а) входным током является ток эмиттера iЭ, а выходным — ток коллектора iК, соответственно, входным напряжением является напряжение uЭБ, а выходным — напряжение uКБ.

Входная характеристика в схеме ОБ представляет собой зависимость

Однако, реально в справочниках приводится обратная зависимость

Семейство входных характеристик кремниевого n-p-n-транзистора приведено на рис.20. Выражение для идеализированной входной характеристики транзистора в активном режиме имеет вид:

Следует отметить, что в выражении (3.35) отсутствует зависимость тока iЭ от напряжения на коллекторном переходе uКБ. Реально такая зависимость существует и связана она с эффектом Эрли. Как показано в п. 3.3, при увеличении обратного напряжения uКБ. сужается база транзистора , в результате чего несколько увеличивается ток эмиттера iЭ. Увеличение тока iЭ с ростом uКБ. отражается небольшим смещением входной характеристики в сторону меньших напряжений uЭБ. — см. рис. 3.20. Режиму отсечки формально соответствует обратное напряжение uЭБ.>0 , хотя реально эмиттерный переход остается закрытым ( iЭ 0) и при прямых напряжениях uЭБ меньших порогового напряжения.

Выходная характеристика транзистора в схеме ОБ представляет собой зависимость

Семейство выходных характеристик n-p-n-транзистора приведена на рис.21. Выражение дляидеализированной выходной характеристики в активном режиме имеет вид: iК = · iЭ+ IКБ0. (3.36)

В соответствие с этим выражением ток коллектора определяется только током эмиттера и не зависит от напряжения uКЭ. Реально (см. рис.21) имеет место очень небольшой рост iК при увеличении обратного напряжения uКБ, связанный с эффектом Эрли. В активном режиме характеристики практически эквидистантны (расположены на одинаковом расстоянии друг от друга), лишь при очень больших токах эмиттера из-за уменьшения коэффициента передачи тока эмиттера эта эквидистантность нарушается, и характеристики несколько приближаются друг к другу. При iЭ= 0 в цепи коллектора протекает тепловой ток ( iК= IКБ0). В режиме насыщения на коллекторный переход подается прямое напряжение uКБ, большее порогового значения, открывающее коллекторный переход. В структуре транзистора появляется инверсный сквозной поток электронов, движущийся из коллектора в эмиттер навстречу нормальному сквозному потоку, движущемуся из эмиттера в коллектор. Инверсный поток очень резко увеличивается с ростом uКБ. , в результате чего коллекторный ток уменьшается и очень быстро спадает до нуля — см. рис.21.

Статические характеристики в схеме ОЭ

В схеме с общим эмиттером (см. рис. 3.3,б) входным током является ток базы iБ, а выходным — ток коллектора iК, соответственно, входным напряжением является напряжение uБЭ, а выходным — напряжение uКЭ.

Входная характеристика в схеме ОЭ представляет собой зависимость

Однако, реально в справочниках приводится обратная зависимость

Семейство входных характеристик кремниевого n-p-n-транзистора приведено на рис.22. Выражение для идеализированной входной характеристики в активном режиме имеет вид:

, (3.37)

где uБЭ — прямое напряжение на эмиттерном переходе. Так же, как и в схеме ОБ, входная характеристика имеет вид, характерный для прямой ветви ВАХ p-n-перехода (см. рис.22). однако, входной ток iБ здесь в ( + 1) раз меньше, чем в схеме ОБ. Экспоненциальный рост тока базы при увеличении uБЭ связан с увеличением инжекции электронов в базу и соответствующим усилением их рекомбинации с дырками. В выражении (3.37) отсутствует зависимость тока iБ от напряжения uКЭ. Реально эта зависимость имеет место, она связана с эффектом Эрли. С ростом обратного напряжения на коллекторном переходе сужается база транзистора, в результате чего уменьшается рекомбинация носителей в базе и, соответственно, уменьшается ток базы. Снижение тока базы с ростом uКЭ отражается небольшим смещением характеристик в область больших напряжений uБЭ — см. рис. 3.22.При uКЭ< uБЭ открывается коллекторный переход, и транзистор переходит в режим насыщения. В этом режиме вследствие двойной инжекции в базе накапливается очень большой избыточный заряд электронов, их рекомбинация с дырками усиливается, и ток базы резко возрастает — см. рис.22.

Выходная характеристика в схеме ОЭ представляет собой зависимость

Семейство выходных характеристик n-p-n-транзистора приведено на рис.23. Выражение для идеализированной выходной характеристики в активном режиме имеет вид:

. (3.38)

Особенностью выходной характеристики транзистора в схеме с общим эмиттером по сравнению с характеристикой в схеме с общей базой, является то, что она целиком лежит в первом квадранте. Это связано с тем, что в схеме ОЭ напряжение uКЭ распределяется между обоими переходами, и при uКЭ< uБЭ напряжение на коллекторном переходе меняет знак и становится прямым, в результате транзистор переходит в режим насыщения при uКЭ >0 (cм. рис.23). В режиме насыщения характеристики сливаются в одну линию, то есть ток коллектора не зависит от тока базы. Так же, как и в схеме ОБ, идеализированная характеристика в активном режиме не зависит от напряжения uКЭ. Реально имеет место заметный рост тока iК с ростом uКЭ (см. рис.23), связанный с эффектом Эрли. Этот рост выражен значительно сильнее, чем в схеме ОБ в связи с более резкой зависимостью от напряжения на коллекторном переходе коэффициента передачи тока базы по сравнению с коэффицентом передачи тока эмиттера . Также более резкой зависимостью от тока эмиттера и, соответственно, от тока базы объясняется практическое отсутствие эквидистантности характеристик. При iБ=0 в цепи коллектора протекает ток iКЭ0= iБЭ0.

Увеличение тока в раз по сравнению со схемой ОБ объясняется тем, что в схеме ОЭ при iБ=0 и uКЭ >0 эмиттерный переход оказывается несколько приоткрыт напряжением uКЭ, и инжектируемые в базу электроны существенно увеличивают ток коллектора.

studfiles.net