| ||

www.trzrus.ru

2.3.1. Триггеры. | Техническая библиотека lib.qrz.ru

2.3.1. Триггеры

JK-триггеры К176ТВ1, К561ТВ1, КР1561ТВ1 и D-триггеры К176ТМ1, К176ТМ2, К561ТМ2 имеют динамические входы и могут работать в счетном режиме, то есть менять свое состояние на противоположное на каждый импульс, приходящий на счетный вход триггера. Триггеры микросхем К561ТР2, К561ТМЗ и 564УМ1 со статическими входами могут работать только в режимах записи и хранения записываемой в них информации. Рассмотрим более подробно работу микросхем, содержащих триггеры.

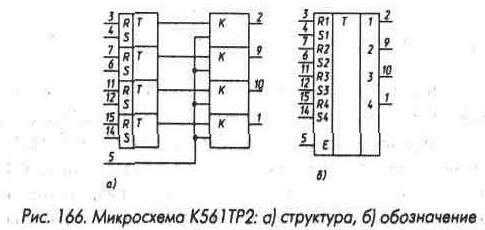

МикросхемаК561ТР2 (рис. 166) — четыре триггера RS-типа с возможностью перевода выходов в высокоимпедансное состояние. Каждый триггер микросхемы имеет входы R и S. Подача лог. 1 на вход R устанавливает триггер в состояние 0, подача лог. 1 на вход S — в состояние 1. Если лог. 1 подать на оба входа R и S, на выходе будет также лог. 1.

Особенность микросхемы — возможность перевода выходов в высокоимпедансное состояние. Если на выводе 5 (вход Е на рис. 166, б) лог. 1, разрешена подача выходных сигналов триггеров на выходы микросхемы через выходные ключи. Если же на вход Е подать лог. 0, выходы триггеров отключаются от выходов микросхемы, выходы микросхемы переходят в высокоимпедансное состояние. Указанное свойство позволяет объединять выходы нескольких микросхем

К561ТР2 между собой, сигнал в точках объединения будет определяться той микросхемой, на вход которой подана лог. 1, естественно, что на входы Е всех других микросхем должны быть поданы лог. 0.

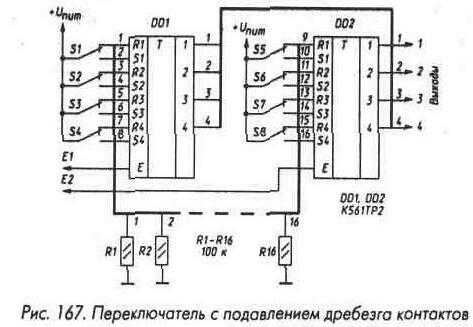

Пример применения микросхем К561ТР2 для подавления дребезга механических контактов и их опроса приведен на рис. 167. При подаче лог. 1 на вход Е1, лог. 0 на вход Е2 в активное состояние переходят выходы микросхемы DD1, выходные сигналы определяются положением контактов S1 — S4. При подаче лог. 1 на вход Е2, лог. 0 на вход Е1 выходные сигналы определяются контактами S5 — S8, Сигналы на входы Е нескольких микросхем могут подаваться, например, с выходов счетчика с дешифратором, что обеспечит их последовательный опрос.

МикросхемаК561ТМЗ (рис. 168) — четыре D-триггера с прямыми и инверсными выходами. Микросхема имеет два общих для всех триггеров равноправных входа стробирования С1 и С2. При одинаковых сигналах на обоих входах (на С1 и С2 — лог. 0 или на С1 и С2 -лог. 1) триггеры повторяют сигналы со входов D на своих прямых выходах (соответственно, инвертируют их на инверсных выходах). При подаче разных сигналов на входы С1 и С2 триггеры переходят в режим хранения — на выходах будут те сигналы, которые имелись на входах D перед изменением сигнала на входе С1 или С2.

Можно объяснить логику работы входов С1 и С2 по другому. При лог. 1 на входе С2 запись в триггеры микросхемы происходит при подаче лог. 1 на вход С1, хранение — при подаче лог. 0. Если на вход С2 подать лог. 0, запись будет происходить при лог. 0 па С1, хранение -при лог. 1. Таким образом, сигнал на входе С2 определяет полярность

импульсов записи по входу С1. Входы С1 и С2 можно поменять местами — они равноправны.

Микросхема564УМ1 (рис. 168) представляет собой четыре D-триггера с подключенными к их выходам усилителями, позволяющими увеличить амплитуду выходного сигнала. Запись информации в триггеры со входов D производится подачей на их входы С импульсов положительной полярности. Триггеры микросхемы 564УМ1, так же как и микросхемы К561ТМЗ, во время записи «прозрачны», и изменение сигналов на входах D проходит на вы

ходы триггеров. Переход триггеров в режим хранения происходит по спаду импульса положительной полярности на входах С.

При лог. 0 на входе S выходные сигналы имеют ту же полярность, что и входные, при лог. 1 сигналы инвертируются.

Особенность микросхемы — возможность увеличения амплитуды выходного сигнала по сравнению с входным. Микросхема имеет три вывода для подачи напряжения питания — вывод 16 Uпит1, вывод 7 -Uпит2 вывод 8 — общий провод. Напряжение Uпит1, должно быть положительным и находиться в пределах от 3 до 15 В, напряжение Uпит2 -равно нулю или отрицательное, сумма абсолютных величин Uпит1 и Uпит2 не должна превышать 15 В. Входные сигналы должны иметь уровни Uпит1, (лог. 1) и 0 В (лог. 0), выходные сигналы имеют значения Uпит1 и Uпит2. Паспортная нагрузочная способность микросхемы при разности

напряжений питания между выводами 16 и 7 (далее — напряжении питания), равной 10 В в состоянии лог. 0 0,9 мА, в состоянии лог. 1 -0,45 мА. Реальные значения втекающих выходных токов в состоянии лог. 0 и напряжении 1 В между выходом и выводом 7 составляют около 1, 3, 8 и 12 мА при напряжении питания 3, 5, 10 и 15 В соответственно, в состоянии лог. 1 и напряжении 1 В между выходом и выводом 16 вытекающие токи составляют 0,8; 1,6; 3 и 4 мА при указанных выше напряжениях питания. Токи короткого замыкания в состоянии лог. 0 составляют 1,2; 4,5; 20 и 36 мА, в состоянии лог. 1 — 1; 3; 12 и 20 мА при тех же напряжениях питания.

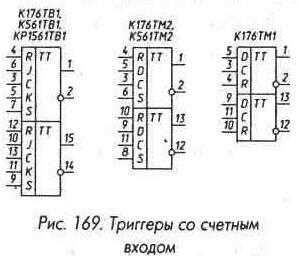

МикросхемыК176ТВ1, К561ТВ1 и КР1561ТВ1 содержат по два JK-триггера (рис. 169). Каждый триггер имеет вход J, вход К, вход R — установки триггера в 0, вход S — установки в 1 и вход подачи тактовых импульсов С. Установка триггера в нулевое состояние

происходит при подаче лог. 1 на вход R, установка в единичное — при подаче лог. 1 на вход S.

Если на входах J и К — лог. 1, по каждому спаду импульса отрицательной полярности на тактовом входе С триггер переключается в противоположное состояние. Если на входах J и К лог. 0, изменения состояния по импульсам на входе С не происходит. Если перед спадом импульса отрицательной полярности на входе С лог. 1 имеется на входе J, лог. 0 на входе К, по спаду триггер установится в единичное состояние независимо от предыдущего. Если перед спадом на входе J — лог. 0, на входе К — лог. 1, по спаду импульса на входе С триггер устанавливается в нулевое состояние. Триггер непосредственно не реагирует на изменение сигналов на входах J и К, играют роль лишь уровни сигналов на этих входах перед спадом импульса отрицательной полярности на входе С.

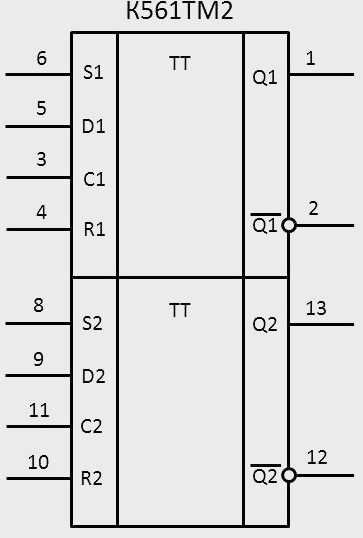

Микросхемы К176ТМ2 и К561ТМ2 содержат по два D-триггера (рис. 169). Установка триггеров в нулевое и единичное состояние про-

изводится, как и у JK-триггера, подачей лог. 1 на входы R и S. По спадам тактовых импульсов отрицательной полярности на входе С происходит установка триггера в состояние, соответствующее уровню на входе D перед спадом. Триггер непосредственно не реагирует на изменение сигналов на входе D, играет роль лишь сигнал на этом входе перед спадом импульса отрицательной полярности на входе С.

МикросхемаК176ТМ1 (рис. 169) отличается от К176ТМ2 отсутствием входов S.

При построении счетчиков на описанных выше триггерах К176ТВ1, К176ТМ1, К176ТМ2, К561ТМ2 входы С триггеров следует подключать к инверсным выходам предыдущих триггеров. На рис. 170 (а) приведена схема декады (десятичного счетчика) на JK-триггерах, временная диаграмма работы — на рис. 170 (б). Схема декады на D-триггерах приведена на рис. 171 (а), временная диаграмма- на рис. 171 (б). Обе декады работают в различных невесовых кодах.

lib.qrz.ru

К561ТМ2

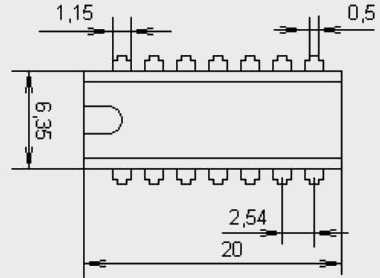

Цифровая микросхема КМОП, которая производилась еще в советские времена в корпусе DI

P-14. Часто использовалась в бытовой аппаратуре в автоматике включения-выключения различных устройств.

Состоит из двух D-триггеров. Его работа от обычного RS-триггера отличается тем, что имеется еще 2 дополнительных входа D и С. Вход С является тактовым (синхронизирующим), а вход D информационным. При этом входа S и R имеют приоритет. При принудительной установке триггера по входам SR, сигналы, присутствующие на D и C не влияют на его состояние.

По входам D и C триггер работает следующим образом: при появлении лог.1 на входе С, на прямом выходе Q появляется уровень сигнала соответствующий сигналу присутствующему на входе D, т.е. происходит перенос состояния со входа D на выход Q. После исчезания лог. 1 на входе С триггер останется в этом же состоянии независимо от того что присутствует на входе D. Но если на D изменить предшествующее состояние на противоположное и при удержании этого уровня на вход С снова подать синхроимпульс, то состояние триггера изменится уже в соответствии с состоянием сигнала на входе D в данный момент, т.е. произойдет переключение выхода.

Такой триггер используется для сохранения в памяти двоичного сигнала, или еще по-другому он называется триггер задержки (памяти).

Нумерация выводов начинается от ключа на корпусе против часовой стрелки. По уровню сигналов на входах и выходах совместима с импортными микросхемами серии 40хх.

Аналоги К561ТМ2 – CD4013, HEF4013.

|

|

|

|

| Распиновка К561ТМ2 | Цоколевка К561ТМ2 |

Корпус К561ТМ2 |

Маркировка К561ТМ2 |

Таблица истинности К561ТМ2

Параметры К561ТМ2

Наименование параметра |

Значение |

Напряжение питания (Uпит) |

3-15В (макс.18В) |

Выходное напряжение при лог.0 |

<0.05В |

Выходное напряжение при лог.1 |

Uпит.-0.05В |

Ток потребления (Iпот), при Uпит.=15В |

<=20мкА |

Потребляемая мощность (Pd) |

300мВт |

Время задержки распространения сигнала: |

<420нС |

Выходная емкость при Uпит=10В |

<=10пФ |

Диапазон рабочих температур |

-10+70С |

Анекдот:

Разговор подруг:— Мой муж программист — дебил. Сделали сыну прививки и он написал на ребенке маркером: «Вирусная база обновлена 01.10.12 г.»

mikroshema-k.ru

Сенсорный выключатель — простая схема на К561ТМ2, К176ТМ2

Хочу вернуться к теме, которая уже не раз поднималась на страницах журнала. Это сенсорные выключатели, реагирующие на прикосновение руки к сенсорному контакту. Вообще, сенсорный выключатель — очень неплохая вещь, особенно если он малогабаритный. Его можно встроить во многие бытовые приборы и включать/выключать их прикосновением пальца к металлической детали на корпусе (иногда она может быть незаметной).

Для этого наиболее подходят сенсорные выключатели, управляемые прикосновением к одиночному сенсору. Такие конструкции, построенные на микросхемах серии К561, описаны, например, в [1] и [2]. У многих радиолюбителей до сих пор сохранились запасы функционально аналогичных, но морально устаревших микросхем серии 176. Однако попытки просто заменить ими в упомянутых конструкциях микросхемы серии К561 не привели к положительным результатам.

Недавно мне потребовалось изготовить несколько сенсорных выключателей, а в наличии были только микросхемы К176ТМ2 и К176ТМ1. Покупать специально для выключателей микросхемы К561ТМ2 не хотелось, поэтому было решено сделать выключатели на микросхемах серии К176.

Нашлось также много тринисторов КУ221Г, использовавшихся в цветных телевизорах. При проверке двух десятков таких тринисторов оказалось, что всего три из них имеют управляющий ток открывания 30…40 мА, остальные открывались током 80… 150 мА. Но поскольку тринисторы КУ221Г, вероятно, есть в наличии не только у меня, было решено применить такой тринистор в сенсорном выключателе.

За основу была взята “сенсорная” часть конструкции, описанной в [1]. Силовая часть была полностью переработана, причём в разных вариантах. В зависимости от того, где будет применяться выключатель, можно выбрать транзисторный, тринисторный или симисторный варианты.

Есть и вариант с использованием микросхемы К1182ПМ1, позволяющий плавно включать и выключать лампу накаливания. Чтобы управлять мощным электроприбором, выходной силовой прибор выключателя должен быть снабжён соответствующим теплоотводом. Но при коммутируемой мощности менее 100 Вт теплоотвод не обязателен.

Итак, сенсорное устройство по схеме из статьи [1] было собрано на микросхеме К176ТМ2, но не заработало. Его исследование с помощью осциллографа показало, что при прикосновении руки к сенсорному контакту импульсов на выходе формирователя импульсов на триггере DD1.1 нет, хотя на его входе присутствует наведённое телом человека переменное напряжение размахом 1,7В.

Следовательно, для переключения триггера К176ТМ2 этого мало. После добавления на входе эмиттерного повторителя на транзисторе амплитуда сигнала на входе триггера выросла почти до напряжения питания и появились импульсы на его выходе. Но чёткого переключения триггера DD1.2 в счётном режиме все равно не было.

Была установлена интегрирующая RC-цепь с инверсного выхода триггера на его вход D для задержки этого сигнала. После этого устройство стало устойчиво работать. Как показали дальнейшие эксперименты, конденсатор из этой цепи можно вообще исключить, вполне достаточно ёмкости входа D-триггера, которая совместно с резистором обеспечивает необходимую задержку сигнала.

Получившаяся схема сенсорной части этого варианта выключателя представлена на рис. 1 (слева от штрихпунктирной линии). Хочу особо отметить, что в моей конструкции при подключении резистора R5 к инверсному выходу (выводу 2) триггера DD1.2 выключатель работал неустойчиво. В качестве замены транзистора КТ312Б подойдёт любой маломощный транзистор структуры п-р-п, например, серий КТ312, КТ315, КТ3102.

Теперь о силовой части этого варианта выключателя (на рис. 1 справа от штрихпунктирной линии). Как было упомянуто выше, управляющий ток, необходимый для открывания тринистора КУ221Г, может достигать 130…150мА. Но в рассматриваемом случае он течёт через коммутируемую лампу EL1, резистор R7 и составной транзистор VT2—VT4 и не нагружает параметрический стабилизатор на стабилитроне VD3, питающий лишь транзистор VT1 и микросхему DD1. Благодаря этому сопротивление резистора R6 может быть довольно большим.

Рассеиваемая им мощность не превышает 0,5 Вт. Составной транзистор применён для управления тринистором по причине того, что высоковольтные транзисторы 13001 имеют коэффициент передачи тока базы не более 40. Использование в нём трёх транзисторов — не перестраховка. При двух транзисторах для надежного открывания тринистора VS1 приходилось уменьшать сопротивление резистора R5 до 1 кОм. Это не только перегружало выход триггера, но и требовало уменьшить сопротивление резистора R6 до 62 кОм и увеличивать его мощность до 1 Вт.

В следующий вариант выключателя были внесены изменения, необходимые для использования в нём микросхемы К176ТМ1, а его силовая часть была построена на симисторе ВТ134-600. Схема этого варианта изображена на рис. 2.

Здесь на триггере DD1.1 собран одновибратор. Поэтому принцип управления выключателем стал другим. Рассмотренный выше выключатель на микросхеме К561ТМ2 переходит в противоположное состояние в момент прикосновения к сенсору Е1, дальнейшее удержание пальца на нём роли не играет. В варианте с одновибратором прикосновение к сенсору для перевода выключателя в противоположное состояние должно быть коротким.

Если же задержать палец на сенсоре, то через некоторое время, зависящее от ёмкости конденсатора С2, одновибратор сформирует следующий импульс, затем ещё один и так далее. Каждый из этих импульсов будет переключать триггер DD1.2. Считать это недостатком нельзя, подобный алгоритм реализован, например, в микросхеме К145АП2. Там короткие касания сенсора включают и выключают лампу, а удержание пальца на сенсоре приводит к уменьшению или увеличению яркости её свечения.

Понятно, что в этом варианте выключателя может работать и микросхема К176ТМ2, если входы S её триггеров (выводы 6 и 8) соединить с общим проводом. Хотя в этом случае импульсы на выходе одновибратора на триггере DD1.1 имеют крутые перепады, без задержки сигнала, поступающего с инверсного выхода триггера DD1.2 на его вход D, обойтись не удалось. Зато необходимую задержку в этом случае вносит входная ёмкость силовой части выключателя. Именно поэтому резистор R4 подключён к инверсному (вывод 2), а не к прямому выходу триггера.

Этот вариант сенсорной части выключателя наиболее универсален, поскольку в нём работают как микросхемы К176ТМ1 и К176ТМ2, так и К561ТМ2. В последнем случае можно отказаться от эмиттерного повторителя на транзисторе VT1. Теперь подробнее о предлагаемых вариантах силовой части. Вариант с тринистором, представленный на рис. 1, подробно описан ранее.

Понятно, что вместо КУ221Г можно применить любой другой тринистор с допустимым напряжением в закрытом состоянии не менее 400 В и допустимым током в открытом состоянии, не меньшим, чем ток коммутируемой нагрузки. При применении более чувствительного тринистора можно увеличить сопротивление резистора R7 вплоть до нескольких килоом.

Возможно, в этом случае удастся убрать один из транзисторов VT2—VT4. При монтаже обязательно проверяйте назначение выводов транзисторов 13001, оно бывает различным. Вместо диодов КД522Б можно использовать КД522А или любые другие маломощные кремниевые диоды. Диоды 1N4007 заменяются любыми выпрямительными диодами с обратным напряжением не менее 400 В и допустимым прямым током, не меньшим тока нагрузки. Допускается использовать и выпрямительные мосты с соответствующими параметрами, например, КЦ402 с индексами А—Г, Ж, И, КЦ405 с такими же индексами или импортные мосты 2W10M, BR810, RC207.

Вместо стабилитрона Д814Б можно установить любой другой с напряжением стабилизации 7…9 В, например, Д814А или 1N4737A, 1N4787A, 1N4797A. Для коммутации мощной нагрузки этот вариант не совсем удобен, поскольку, кроме применения более мощного тринистора с теплоотводом, потребуются и более мощные выпрямительные диоды тоже с теплоотводами.

Сенсорный выключатель 220В управляет светодиодной лампой

Если планируется управлять только энергосберегающей или светодиодной лампой мощностью не более 15…20 Вт или лампой накаливания мощностью не более 60…75 Вт, можно вообще исключить тринистор, а транзистор VT4 13001 заменить более мощным 13003. При этом теплоотвод не потребуется. Но превышать указанные выше значения мощности нельзя.

Во время экспериментов транзистор 13003 мгновенно сгорел от пускового тока лампы накаливания мощностью 150 Вт (около 10 А). Такой же транзистор сгорел при включении энергосберегающей лампы мощностью 30 Вт. Выключатель с вариантом силовой части, изображённый на рис. 2, благодаря применению чувствительного симистора ВТ 134-600 имеет наименьшее число деталей и небольшие габариты. В нём могут быть применены и другие симисторы с малым током открывания, например, ВТ 136-600, ВТА06-600, ВТА10-600 и другие.

Если использовать симистор КУ208Г, то желательно выбрать его экземпляр с наименьшим током открывания. При токе открывания более 5… 10 мА придется уменьшать сопротивление резистора R5 в цепи управляющего электрода симистора. А если напряжение питания микросхемы DD1 при открытом симисторе будет падать ниже 3 В, следует увеличить ёмкость конденсатора С5. При этом нельзя забывать и о коэффициенте передачи тока базы транзистора VT2, управляющего симистором. Он не должен быть меньше 150…200.

Диод КД105Б может быть заменён таким же, но с другим буквенным индексом или любым выпрямительным диодом с допустимым обратным напряжением не менее 400 В и допустимым выпрямленным током не менее 0,1 А. О замене диодов КД522Б и стабилитрона Д814Б было сказано выше. Этот вариант силовой части выключателя наиболее подходит для управления мощной нагрузкой. Поэтому убедитесь, что применяемый симистор рассчитан на потребляемый нагрузкой ток, и при необходимости установите его на теплоотвод с достаточной площадью поверхности рассеивания.

Если планируется использовать выключатель для управления обычной лампой накаливания, лучше собрать его силовую часть на микросхеме фазового регулятора К1182ПМ1. Она специально предназначена для плавного включения и выключения ламп накаливания, а также регулировки их яркости. Плавное включение продлит жизнь лампе, а плавное выключение добавит комфорта при пользовании светильником.

Схема силовой части сенсорного выключателя света 220В

Схема этого варианта силовой части выключателя представлена на рис. 3. Подробное описание фазового регулятора К1182ПМ1 имеется в [3] и [4]. Конечно, он может и напрямую управлять лампой (допустимый ток — 1,2 А), но если она слишком мощная, микросхема может сгореть (пусковой ток лампы накаливания в несколько раз больше рабочего). Поэтому для повышения надёжности в рассматриваемый вариант силовой части выключателя добавлен симистор VS1. Он может быть любым, главное, чтобы открывающий ток управления им не превышал 1,2 А.

Чем больше этот ток, тем меньше должно быть сопротивление резистора R4, вплоть до полного его исключения. Здесь можно использовать и симистор КУ208Г, причём его подборка по току открывания не обязательна, но потребуется уменьшить сопротивление резистора R4 до 470 Ом. Более подробно о выборе симистора можно прочитать в [5]. Несколько слов о резисторе R5.

Для мощных симисторов, в том числе и КУ208Г, он не нужен. А вот при применении импортных симисторов с малым током открывания (например, серии ВТ134) обойтись без него не удастся — симистор будет открываться и при отсутствии разрешающего сигнала. Вероятно, у микросхемы К118ПМ1 ток утечки в закрытом состоянии сопоставим с током открывания этих симисторов.

Чтобы определить нужное сопротивление резистора R5, необходимо вместо него временно установить переменный резистор сопротивлением 1 кОм. Затем соединить выводы 6 и 3 микросхемы К118ПМ1 и уменьшать сопротивление переменного резистора, пока лампа EL1 не погаснет. После этого измерить введённое сопротивление переменного резистора и заменить его постоянным резистором ближайшего (в меньшую сторону) номинала.

После подборки резистора R5 необходимо убедиться, что в “разомкнутом” состоянии выключателя симистор полностью закрыт, а напряжение на лампе EL1 отсутствует. Дело в том, что при слишком большом сопротивлении резистора R2 на лампу EL1 может поступать напряжение, даже когда транзистор VT1 полностью открыт. Если это напряжение меньше, чем необходимо для свечения лампы, вы даже не будете знать, что в выключенном состоянии ваша настольная лампа потребляет ток, возможно, и не маленький. Для устранения этого дефекта сопротивление резистора R2 необходимо уменьшать.

Нелишне будет измерить напряжение на лампе и при “замкнутом” выключателе. Оно должно быть меньше напряжения в сети не более чем на 2…3 В. Если оно меньше на пять и более вольт, значит, конденсатор С1 имеет большой ток утечки, и его необходимо заменить. Для существенного увеличения срока службы лампы накаливания нужно выполнить два условия. Во-первых, ее включение должно продолжаться не менее 2…3 с. Это время устанавливают подборкой ёмкости конденсатора С1. Чем она больше, тем медленнее включается лампа.

Во-вторых, питать лампу нужно напряжением 210…215 В, если это допустимо по условиям освещения. Для ограничения максимального напряжения параллельно конденсатору С1 подключите не показанный на схеме резистор. Его сопротивление, в зависимости от экземпляра микросхемы К1182ПМ1, может лежать в пределах 82…510кОм. Подбирают его экспериментально, глядя на показания подключённого параллельно лампе вольтметра, измеряющего истинное действующее значение переменного напряжения. Её яркость, конечно, немного снизится, но срок службы увеличится значительно.

Если вместо этого постоянного резистора применить переменный, получим сенсорный выключатель с регулировкой яркости. Выключатель с тринистором или симистором может стать источником помех, поэтому необходимо включить последовательно с ним помехоподавляющий дроссель, содержащий пять слоёв обмоточного провода диаметром 0,6…0,7 мм, намотанных виток к витку на ферритовом стержне диаметром 8…10 мм и длиной 25…30 мм. Все предложенные варианты сенсорных и силовых частей выключателей взаимозаменяемы и стыкуются между собой.

Необходимый вариант может быть выбран в зависимости от наличия деталей и мощности нагрузки, а также по принципу управления выключателем. Поскольку устройство имеет гальваническую связь с сетью, во время налаживания следует соблюдать осторожность, все изменения производить только после его отключения от сети. Желательно во время налаживания устройства питать его через развязывающий трансформатор. Это обезопасит и от ударов электрическим током, и от повреждения деталей при случайных замыканиях на заземлённые предметы.

www.radiochipi.ru

Таймер на микросхеме К561ТМ2 | Сабвуфер своими руками

Если временной интервал не превышает 10-15 минут можно сделать несложный таймер на микросхеме К561ТМ2, состоящей из двух D-триггеров, по схеме здесь приведенной.

Собственно таймер сделан на триггере D1.2,а на триггере D1.1 выполнено устройство его запуска. При нажатии-отпускании на кнопку S1 триггер D1.1 формирует один импульс. Применение триггера для запуска дает возможность полностью избежать сбоев от дребезга контактов кнопки, и одно нажатие – отпускание кнопки формирует только один импульс на выходе D1.1.

Этот импульс поступает на синхровход триггера D1.2 (на вывод 3). При этом триггер D1.2 устанавливается в то состояние, которое есть на его входе данных (вывод 5). Так как исходным для данного триггера является нулевое состояние, то на его инверсном выходе имеется логическая единица, и, так как этот выход соединен с выводом 5, триггер устанавливается в единичное состояние. На выходе схемы появляется логическая единица.

Далее начинается отсчет времени, происходящий за счет зарядки емкости конденсатора С1 через резисторы R3 и R4. Завершается отсчет тем, что С1 заряжается до высокого логического уровня, и это возвращает триггер в нулевое состояние, так как напряжение с С1 поступает на его обнуляющий вывод 6. Особенность данного таймера в том, что остановить отсчет времени и вернуть таймер в нулевое состояние на выходе можно в любой момент отсчитываемого времени. Для этого нужно повторно нажать кнопку S1. Допустим, идет отсчет времени.

На выходе D1.2 единица. Следовательно на инверсном выходе D1.2 будет ноль. А инверсный выход триггера соединен с входом данных. Поэтому, нажатие кнопки S1 во время отсчета времени приведет к тому, что триггер установится в нулевое положение. А не успевший еще зарядиться до логической единицы конденсатор С1 разрядится через диод VD1 и резистор R4.

Продолжительность отсчитываемого времени зависит от цепи R3-C1, фактически именно параметрами этих деталей и определяется. Если нужно сделать регулировку отсчитываемого интервала, это можно сделать заменив резистор R3 переменным, либо двумя последовательно включенными резисторами, переменным и постоянным, при этом постоянный резистор будет ограничивать диапазон регулировки временного интервала.

Если предполагается напряжение с выхода таймера подать на затвор ключа на мощном полевом транзисторе, нужно принять меры против того, чтобы емкость затвора полевого транзистора не перегрузила выход триггера D1.2. Проще всего это сделать, подключив затвор к выходу D1.2 через постоянный резистор сопротивлением не ниже 1 кОм. В противном случае, могут возникать сбои в работе тиггера из-за воздействия на него импульса зарядного тока емкости затвора полевого транзистора.

Автор

www.radiochipi.ru

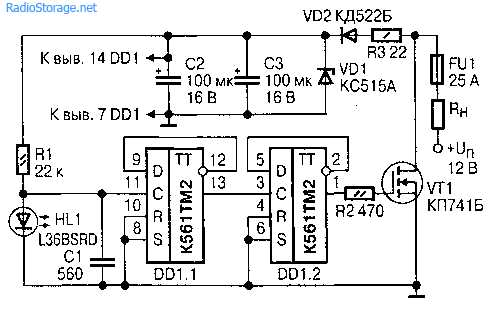

Электронный прерыватель тока (К561ТМ2, КП741)

Для практического применения или различных экспериментов нередко требуется прерыватель постоянного тока, представляющий собой двухполюсник, периодически включающий и отключающий питание нагрузки. Особенно часто такой прерыватель требуется автомобилистам, например, для замены вышедших из строя термоэлектрических или электронных прерывателей тока в блоках указателей поворотов, аварийной сигнализации, дополнительных стоп-сигналов и проблесковых маячков.

Рис. 5.14

Появление мощных МОП транзисторов с индуцированным каналом позволяет создать бесконтактный коммутатор нагрузки, падение напряжения на котором во включенном состоянии не превышает единиц-сотен милливольт при токе нагрузки 10 МА…25 А. Устройство, принципиальная схема которого приводится на рис. 5.14, работоспособно в интервале питающих напряжений 8…16 В. Максимальный ток управляемой нагрузки ограничен лишь параметрами примененного транзистора и в некоторых случаях может достигать нескольких сотен ампер.

Работает устройство так. При включении напряжения питания через коммутируемую нагрузку RH, резистор R3 и диод VD2 быстро заряжаются конденсаторы С2, СЗ. В качестве генератора импульсов используется мигающий светодиод HL1. Прямоугольные импульсы поступают на цепь из триггеров DD1.1, DD1.2, образующую делитель частоты на 4. Таким образом, на затвор полевого транзистора поступают прямоугольные импульсы, следующие со скважностью 2, и с размахом, равным напряжению питания микросхемы.

Когда на затворе транзистора VT1 имеется лог. 1, он открыт и на нагрузку поступает почти полное напряжение питания, а когда лог. 0 — транзистор закрывается, напряжение на правом по схеме выводе резистора R3 становится равным напряжению питания. Из этого следует, что накопительные конденсаторы С2, СЗ регулярно подзаряжаются в те моменты, когда нагрузка обесточена. Так как полевой транзистор в этом устройстве большую часть времени находится в статическом состоянии, то для его переключения энергия почти не расходуется. Основной потребитель тока — мигающий светодиод. Яркость вспышек в данном случае не имеет никакого значения, так как выбран микротоковый режим его работы. Пульсации напряжения на конденсаторах С2, СЗ не превышают 1,5 В.

Элементы VD1, R3 предназначены для защиты микросхемы и полевого транзистора от повреждения при повышении напряжения питания, вызванного, например, неисправностями автомобильного реле-регулятора напряжения. Предохранитель FU1 защищает транзистор при коротком замыкании в цепи нагрузки.

Частоту коммутации тока нагрузки можно увеличить вдвое, если левый вывод резистора R2 подключить к выв. 13 или 12 DD1.1. Недопустимо подключение цепи затвора VT1 напрямую к мигающему светодиоду. Схема тактового генератора на мигающем светодиоде выбрана для простоты и наглядности. Ее можно заменить другим экономичным генератором, построенным, например, на КМОП версии таймера 555 — ALD1504, ALD4503. При этом становится возможной работа генератора на звуковых частотах.

Конденсаторы С2, СЗ должны быть хорошего качества, так как при потере их емкости может произойти повреждение дорогостоящего полевого транзистора. Именно поэтому используются два параллельно включенных конденсатора. Можно использовать отечественные танталовые или ниобиевые конденсаторы серий К52, К53. Стабилитрон VD1 — любой маломощный стабилитрон на 12…15 В. Диод VD2 — любой кремниевый из серий КД503, КД510, Kfl521,1N4148. Микросхему К561ТМ2 можно заменить на КР1561ТМ2, К564ТМ2 или построить соответствующий узел на других счетчиках-делителях этих серий. Мигающий светодиод подойдет любой, например, L56BID, L816BRSRC/B. Следует отметить, что на него не должен попадать яркий свет, иначе возможна остановка генерации.

Максимальный коммутируемый ток нагрузки зависит от выбранного типа полевого транзистора. Для надежности и снижения потерь на открытом канале сток-исток транзистора желательно выбрать экземпляр с максимальным током стока, примерно вдвое большим, чем максимальный ток нагрузки. Для нагрузки, потребляющей ток до 25 А, подойдут n-канальные полевые транзисторы КП747А, КП783А, IRFP150, IRFP450, серий КП723, КП741, КП742. Для коммутации нагрузки с током потребления до 100 А подойдет транзистор IRF1704, имеющий сопротивление открытого канала не более 0,004 Ом. Можно использовать и параллельное включение двух-трех однотипных транзисторов. Если устройство будет применяться для коммутации ламп накаливания, следует обращать внимание на максимальный импульсный ток, который может выдерживать выбранный тип транзистора, так как сопротивление холодной вольфрамовой нити лампы накаливания примерно в 10 раз меньше, чем разогретой до рабочей температуры. При использовании прерывателя тока совместно с узлами, содержащими большие индуктивности (электромагнитное реле, звуковые излучатели), выводы сток-исток нужно зашунтировать маломощным стабилитроном на 30…40 В для защиты транзистора от выбросов напряжения самоиндукции.

Полевой транзистор устанавливают на небольшой теплоотвод. Так как при увеличении температуры кристалла растет и сопротивление открытого канала, желательно, чтобы температура корпуса транзистора при длительной работе на максимальном токе не превышала 60°С.

При монтаже микросхемы и транзистора обязательно следует принимать меры по защите от статического электричества.

Литература: А. П. Кашкаров, А. Л. Бутов — Радиолюбителям схемы, Москва 2008

www.qrz.ru