Карты. Задания в формате ЕГЭ, № 13-16. Гражданская война и образование СССР

№1

Рассмотрите схему и выполните задания 13–16.

13. Напишите название периода отечественной истории, события которого изображены на карте.

Ответ: ___________

14. Закончите фразу. «События, которые отображены на карте, произошли в тысяча девятьсот ______________ году». Ответ напишите словом.

Ответ: ___________

15. Укажите фамилию главнокомандующего, основателя и руководителя армии, район действий которой показан на схеме цифрой «2».

Ответ: ___________

16. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Чёрной линией (

Знаком

обозначен город, в котором представителями Антанты и стран Четвертного союза было подписано соглашение о прекращении первой мировой войны.

обозначен город, в котором представителями Антанты и стран Четвертного союза было подписано соглашение о прекращении первой мировой войны.Главнокомандующим войсками в мае – августе указанного года в районе, обозначенном цифрой «1» на схеме, был А.В.Колчак.

Вооружённое выступление большевиков, в результата которого в России была объявлена власть Советов, произошло в городе, обозначенного знаком

.

.Государство, обозначенное цифрой «3», в начале XIX вошло в состав Российской империи.

Основную угрозу для Советской власти в период, обозначенный на схеме, представлял Восточный фронт.

Ответ:

№2

Рассмотрите схему и выполните задание 13-16.

13. Напишите название периода отечественной истории, события которого изображены на схеме.

Ответ: ___________

14. Закончите фразу. «События, которые отображены на карте, произошли в тысяча девятьсот ______________ году». Ответ напишите словом.

Ответ: ___________

15. . Укажите фамилию главнокомандующего армией, район действий которой показан на схеме цифрой «2».

Ответ: ___________

16. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных.

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

2) Цифрой «4» и знаком  показан район деятельности армий С. В. Петлюры. .

показан район деятельности армий С. В. Петлюры. .

3) Цифрой «3» на схеме показан район деятельности армий генерала Е. К. Миллера.

4) Исходя из информации, содержащейся в схеме, наступление армий противников Красной армии происходило согласовано, т.е. одновременно.

5) Правительство В. И. Ленина в апреле контролировало город Уфа.

6) Политической целью руководителей борьбы с большевизмом, обозначенных на схеме цифрами «1», «2», «3» было восстановление власти династии Романовых в России.

Ответ:

№3

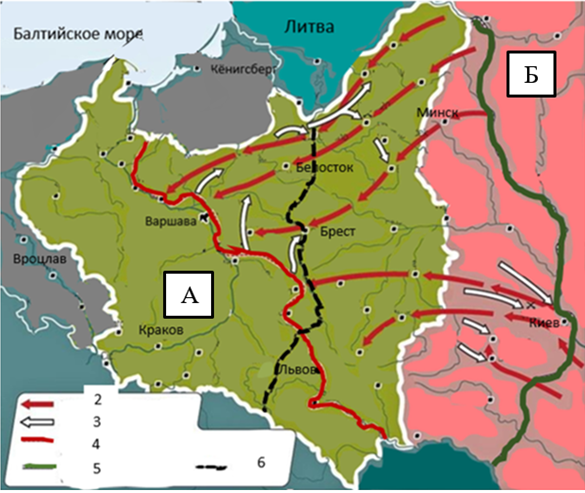

Рассмотрите схему и выполните задания 13–16.

13. Укажите название государства, обозначенного на схеме литерой «А».

Ответ: ________________

14. Вставте пропущенное слово. «Цифрой «6» на схеме обозначена линия ____________»

Ответ: ________________

15. Закончите фразу. « На схеме показаны события, произошедшие в тясяча девятьсот _____________ году».

Ответ: ________________

16. Какие суждения, относящиеся к исторической ситуации, обозначенной на схеме, являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Обозначенные на схеме красными (2) и белыми (3) стрелками операции показывают направления действий армий А.В.Колчака и Красной армии на Восточном фронте.

Зелёная линия (5) показывает границу максимального продвижения Добровольческиой армии А.И.Деникина.

На территории государства, обозначенного литерой «Б», в обозначенное на схеме время проводилась Новая Экономическая Политика (НЭП).

Армиями, максимальное продвижение которых к Варшаве показано красной линией (4), командовал М.Н.Тухачевский.

Военные действия, обозначенные на карте, закончились подписанием Рижского мира.

Одной из причин неудачи действий армий, обозначенных красными стрелками (2), можно считать несогласованные действия и стратегические ошибки руководсва РККА.

Ответ:

№4

Рассмотрите схему и выполните задания 13–16.

13. Заполните пропуск в предложении: «Союзный договор об образовании государства,

границы которого показаны на схеме красной штриховой линией (

Ответ: _______________

14. Назовите фамилию (псевдоним, ставший в общественном сознании фамилией) политического деятеля, возглавлявшего Совет Народных Комиссаров (Правительство государства) в момент подписания указанного в пункте 13 Союзного договора.

Ответ: _______________

15. Напишите сокращённое название (аббревиатуру) государства, образованного путём подписания Союзного договора, упомянутого в пунктах 13 и 14.

Ответ: _______________

16. Какие суждения, относящиеся к схеме, являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Сплошной красной линией (

Государства, обозначенные на схеме цифрой «1» получили независимость в ходе и по результатам Первой Мировой войны.

Территория, обозначенная на схеме цифрой «3», до 1944 года входила в состав Монголии.

Территории, обозначенные на схеме цифрой «2», навсегда и окончательно вошли в состав Румынии и Турции.

Новое Союзное государство было образовано в составе республик, отмеченных на схеме красной звёздочкой (

).

).Количество республик, входящих в состав Союзного государства, не менялось вплоть до его ликвидации.

Ответ:

№5

Рассмотрите схему и выполните задания 13–16.

13. Назовите город, в котором был подписан мирный договор, завершившая Первую мировую войну, по решению которой были определены представленные на схеме границы Германии.

Ответ: __________

14. Назовите международную организацию, созданную по решению вышеназванной конференции для поддержания принципов послевоенного устройства.

Ответ: __________

15. Закончите фразу: «Цифрой «3» на схеме показана часть Германии, которая называется Восточная __________».

Ответ: __________

16. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных.

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Все государства, отмеченные на схеме чёрным флажком (

), до 1914 года полностью или частично входили в состав Российской империи.

), до 1914 года полностью или частично входили в состав Российской империи.На территории, отмеченной цифрой «2», вплоть до 1936 года находились оккупационные войска Франции и Бельгии.

Государства, отмеченные на схеме чёрным флажком (

), составляли так называемый «санитарный кордон».

), составляли так называемый «санитарный кордон».Цифрой «1» на схеме обозначена Рейнская демилитаризованная зона.

Территория, отмеченная на схеме цифрой «4», перешла в состав Польши в результате плебисцита.

Территориальные изменения, зафиксированные на схеме, способствовали росту в Германии экстремизма правого и левого толков.

Ответ:

Ответы

№1.

13. Гражданская война

14. Восемнадцатом

15. Корнилов

16.

№2.

13. Гражданская война

14. Девятнадцатом

15. Деникин

16.

№3.

13. Польша

14. Керзона

15. Двадцатом

16.

№4.

13. Двадцать втором

14. Ленин

15. СССР

16.

№5.

13. Версаль

14. Лига Наций

15. Пруссия

16.

infourok.ru

|

После октябрьской революции в стране началась борьба за власть и на фоне этой борьбы велась гражданская война. Таким образом, 25 октября 1917 года можно считать датой начала гражданской войны, которая продолжалась вплоть до октября 1922 года. Этапы гражданской войны существенно отличаются друг от друга. Гражданская война – первый этап (Этапы гражданской войны). Первый этап гражданской войны начался с момента вооруженного захвата власти большевиками 25 октября 1917 года и продолжился до марта 1918 года. Этот период смело можно назвать умеренным, поскольку на этом этапе активных военных действий не наблюдалось. Причины этого заключаются в том, что «белое» движение на этом этапе только формировалось, а политические оппоненты большевиков, эсеры и меньшевики, предпочитали перехватить власть политическим путем. После того, как большевики объявили о роспуске Учредительного собрания, меньшевики и эсеры поняли, что мирным путем власть захватить им не удастся, и начали готовиться к захвату вооруженному. Гражданская война – второй этап (Этапы гражданской войны). Второй этап войны характеризуется активными военными действиями, как со стороны меньшевиков, так и со стороны «белых». До конца осени 1918 года по стране прокатился гул недоверия новой власти, повод для которого дали сами большевики. В это время была объявлена продовольственная диктатура и началась классовая борьба в деревнях. Зажиточные крестьяне, а также средний слой активно выступили против большевиков.  С декабря 1918 года до июня 1919 года в стране проходят кровопролитные бои между красной и белой армиями. Начиная с июля 1919 года и вплоть до сентября 1920 года, белая армия терпит поражение в войне с красными. В это же время советская власть на 8 съезде Советов заявляет об острой необходимости сосредоточить внимание на нуждах среднего класса крестьян. Это заставило многих зажиточных крестьян пересмотреть свои позиции и вновь поддержать большевиков. Однако после введения, политики военного коммунизма» отношение зажиточных крестьян к большевикам вновь заметно ухудшилось. Это привело к массовым крестьянским восстаниям, которые проходили в стране вплоть до конца 1922 года. Введенная большевиками политика военного коммунизма, вновь усилило в стране позиции меньшевиков и эсеров. В результате Советское правительство было вынуждено существенно смягчить свою политику. Гражданская война завершилась победой большевиков, которые смогли утвердить свою власть, даже, несмотря на то, что страна была подвергнута иностранной интервенцией западных стран. Иностранная интервенция России началась еще в декабре 1917 года, когда Румыния, пользуясь слабостью России, оккупировала район Бессарабии. Иностранная интервенция России активно продолжилась после окончания первой мировой войны. Страны Антанты, под предлогом выполнения перед Россией союзных обязательств, оккупировали Дальний Восток, часть Кавказа, территорию Украины и Белоруссии. При этом иностранные армии вели себя, как настоящие захватчики. Однако, после первых крупных побед красной армии захватчики в большинстве своем покинули страну. Уже в 1920 году Иностранная интервенция России со стороны Англии и Америки была завершена. За ними страну покинули и войска других стран. Только японская армия до октября 1922 года продолжила свое нахождение на Дальнем Востоке. |

istoriarusi.ru

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 1917–22 • Большая российская энциклопедия

ГРАЖДА́НСКАЯ ВОЙНА́ 1917–22 в России, цепь вооружённых конфликтов между разл. политическими, социальными и этническими группами. Осн. боевые действия в Г. в. в целях захвата и удержания власти велись между РККА и вооруж. силами Белого движения – Белыми армиями (отсюда установившиеся названия гл. противников в Г. в. – «красные» и «белые»). Составной частью Г. в. являлись также вооруж. борьба на нац. «окраинах» быв. Рос. империи (попытки провозгласить независимость вызывали отпор со стороны «белых», выступавших за «единую и неделимую Россию», а также руководства РСФСР, видевшего в росте национализма угрозу завоеваниям революции) и повстанч. движение населения против войск противоборствующих сторон. Г. в. сопровождалась боевыми действиями на территории России войск стран Четверного союза, а также войск стран Антанты (см. Иностранная военная интервенция в России 1918–22).

В совр. историч. науке мн. вопросы, связанные с историей Г. в., остаются дискуссионными, среди них – вопросы о хронологич. рамках Г. в. и её причинах. Большинство совр. исследователей считают первым актом Г. в. бои в Петрограде во время осуществлённой большевиками Октябрьской революции 1917, а временем её окончания – разгром «красными» последних крупных антибольшевистских вооруж. формирований в окт. 1922. Часть исследователей считают, что период Г. в. охватывает только время наиболее активных боевых действий, которые велись с мая 1918 по нояб. 1920. Среди наиболее важных причин Г. в. принято выделять глубокие социальные, политич. и нац.-этнич. противоречия, существовавшие в Рос. империи и обострившиеся в результате Февр. революции 1917, а также готовность широко использовать насилие для достижения своих политич. целей всеми её участниками (см. «Белый террор» и «Красный террор»). Некоторые исследователи видят в иностр. интервенции причину особой ожесточённости и длительности Гражд. войны.

Ход вооруж. борьбы между «красными» и «белыми» можно разделить на 3 этапа, которые различаются по составу участников, интенсивности боевых действий и условиям внешнеполитич. обстановки.

Плакат «Год пролетарской диктатуры, октябрь 1917 – октябрь 1918».

На первом этапе (окт./нояб. 1917 – нояб. 1918) происходило формирование вооруж. сил противоборствующих сторон и осн. фронтов борьбы между ними. В этот период Г. в. шла в условиях продолжавшейся 1-й мировой войны и сопровождалась активным участием во внутр. борьбе в России войск стран Четверного союза и Антанты.

В окт. – нояб. 1917, в ходе Окт. революции 1917, большевики подавили вооруж. выступления сторонников Врем. правительства в Петрограде, его окрестностях (см. Керенского – Краснова выступление 1917) и в Москве. К кон. 1917 на б. ч. Европ. России была установлена сов. власть. Первые крупные выступления против большевиков произошли на казачьих территориях Дона, Кубани и Юж. Урала (см. в статьях Каледина выступление 1917–18, Кубанская рада и Дутова выступление 1917–18). В первые месяцы Г. в. боевые действия велись отд. отрядами, гл. обр. вдоль линий железных дорог, за крупные населённые пункты и ж.-д. узлы (см. «Эшелонная война»). Весной 1918 локальные стычки стали перерастать в более масштабные вооруж. столкновения.

Разгон Учредительного собрания и заключение Брестского мира 1918 усилили оппозицию политике СНК по всей стране. Созданные в феврале – мае подпольные антибольшевистские организации (Союз защиты Родины и свободы, Союз возрождения России, Национальный центр) попытались объединить силы, боровшиеся против сов. власти, и получить иностр. помощь, занимались переправкой добровольцев в центры сосредоточения антибольшевистских сил. В это время территория РСФСР сократилась из-за продвижения герм. и австро-венг. войск (продолжалось и после заключения Брестского мира 1918): в февр. – мае 1918 они заняли Украину, Белоруссию, Прибалтику, часть Закавказья и Юга Европ. России. Весной 1918 страны Антанты, стремившиеся противостоять герм. влиянию в России, высадили вооруж. десанты в Мурманске, Архангельске и Владивостоке, что привело к падению здесь власти СНК. Начавшееся в мае Чехословацкого корпуса выступление 1918 ликвидировало сов. власть в Поволжье, на Урале и в Сибири, а также отрезало Туркестанскую сов. республику в Ср. Азии от РСФСР.

Непрочность сов. власти и поддержка со стороны интервентов способствовали созданию летом и осенью 1918 ряда антибольшевистских, преим. эсеровских, правительств: Комитета членов Учредительного собрания (Комуч; июнь, Самара), Временного сибирского правительства (июнь, Омск), Верховного управления Северной области (август, Архангельск), Уфимской директории (сентябрь, Уфа).

В апр. 1918 на территории Донского казачьего войска создана Донская армия, которая к концу лета вытеснила сов. войска с территории Области войска Донского. Добровольческая армия (начала формироваться в нояб. 1917), состоявшая преим. из офицеров и юнкеров быв. рос. армии, в авг. 1918 заняла Кубань (см. в ст. Кубанские походы Добровольческой армии).

«Отчего вы не в армии?». Агитационный плакат Белого движения.

Успехи противников большевиков вызвали реформирование РККА. Вместо добровольч. принципа формирования армии в мае 1918 в РСФСР введена всеобщая воинская повинность. За счёт привлечения в РККА офицеров быв. рос. армии (см. Военспец) был усилен командный состав, учреждён институт военных комиссаров, в сент. 1918 создан РВСР (пред. – Л. Д. Троцкий) и введена должность главкома Вооруж. сил Республики (И. И. Вацетис). Также в сентябре вместо завес, существовавших с марта 1918, были образованы фронтовые и армейские объединения РККА. В ноябре учреждён Совет рабочей и крестьянской обороны (пред. – В. И. Ленин). Укреплению армии сопутствовало упрочение внутр. положения в РСФСР: после поражения левых эсеров восстания 1918 на территории республики не осталось организов. оппозиции большевикам.

В результате в начале осени 1918 РККА сумела изменить ход вооруж. борьбы: в сент. 1918 она остановила наступление войск Поволжской народной армии Комуча (началось в июле), к ноябрю оттеснила их к Уралу. На первом этапе Царицына обороны 1918–19 части РККА отбили попытки Донской армии овладеть Царицыном. Успехи РККА несколько стабилизировали положение РСФСР, но ни одна из сторон не смогла в ходе боевых действий получить решающий перевес.

У входа в здание командующего Добровольческой армией. Город Екатеринодар. 1918. На переднем плане (слева направо): А. И. Деникин, А. С. Лукомский, А. М. Драгомиров.

На втором этапе (нояб. 1918 – март 1920) произошли главные сражения между РККА и Белыми армиями, наступил перелом в Г. в. В связи с завершением 1-й мировой войны в этот период резко сократилось участие войск интервентов в Г. в. Уход герм. и австро-венг. войск с территории страны позволил СНК вернуть под свой контроль значит. часть Прибалтики, Белоруссии и Украины. Несмотря на высадку в нояб. – дек. 1918 дополнит. воинских частей стран Антанты в Новороссийске, Одессе и Севастополе, продвижение брит. войск в Закавказье, непосредств. участие войск Антанты в Г. в. оставалось ограниченным, и к осени 1919 осн. контингент союзных войск был выведен с территории России. Иностр. государства продолжали оказывать антибольшевистским правительствам и вооруж. отрядам материально-технич. помощь.

В кон. 1918 – нач. 1919 произошла консолидация антибольшевистского движения; руководство им от эсеровских и казачьих правительств перешло в руки консервативного «белого» офицерства. В результате переворота в Омске 18.11.1918 была свергнута Уфимская директория и к власти пришёл адм. А. В. Колчак, объявивший себя Верховным правителем Рос. гос-ва. 8.1.1919 на основе Добровольческой и Донской армий созданы Вооружённые силы Юга России (ВСЮР) под команд. ген.-л. А. И. Деникина.

Первыми решительное наступление начали Колчака армии. В кон. 1918 Сибирская армия преодолела Уральский хребет и взяла Пермь. В марте 1919 последовало общее Колчака наступление 1919. Наибольшего успеха достигли войска Зап. армии ген.-л. М. В. Ханжина, которые овладели Уфой (март), а в конце апреля вышли на подступы к Волге. Появилась возможность соединения армий Колчака с ВСЮР, создалась угроза сов. власти в центр. районах РСФСР. Однако в мае 1919 части РККА, усиленные пополнениями, перехватили инициативу и в ходе контрнаступления Восточного фронта 1919 разбили противника и отбросили его к Уралу. В результате предпринятого командованием РККА наступления Восточного фронта 1919–20 сов. войска заняли Урал и б. ч. Сибири (в ноябре 1919 захвачен Омск, в марте 1920 – Иркутск).

На Сев. Кавказе против власти СНК выступили горские правительства, опиравшиеся на воен. помощь стран Четверного союза. После вывода иностр. войск с территории т. н. Горской республики она была занята частями ВСЮР, под давлением которых в конце мая 1919 Горское правительство прекратило свою деятельность.

Британские танкив Новороссийске. 1919.

Первые поражения армий Колчака совпали с началом Московского похода Деникина 1919, представлявшего собой самую серьёзную угрозу власти большевиков за годы Г. в. Его первоначальному успеху способствовала нехватка у РККА резервов, которые находились на Вост. фронте, а также массовый приток во ВСЮР казаков в результате проводившейся руководством РСФСР политики «расказачивания». Наличие казачьей конницы и хорошо подготовленных воен. кадров позволило ВСЮР овладеть Донбассом и Областью войска Донского, взять Царицын и занять б. ч. Украины. Попытки сов. войск контратаковать противника в ходе августовского наступления 1919 не увенчались успехом. В августе – сентябре оборона РККА была дезорганизована Мамонтова рейдом 1919. В октябре ВСЮР заняли Орёл, создав угрозу Туле и Москве. Наступление ВСЮР было остановлено, а затем сменилось стремит. отступлением вследствие предпринятого руководством РККА контрнаступления Южного фронта 1919 (было осуществлено после крупных мобилизаций в РСФСР и создания Первой конной армии, которая позволила ликвидировать преимущество ВСЮР в кавалерии), слабости контроля ВСЮР над занятыми территориями и желания казачества ограничиться обороной Области войска Донского и Кубани. В ходе наступления Южного и Юго-Восточного фронтов 1919–20 части РККА вынудили ВСЮР отойти на Сев. Кавказ и в Крым.

Летом – осенью 1919 последовало наступление на Петроград Сев. корпуса (с 19 июня Сев. армия, с 1 июля Северо-Западная армия) под общим команд. ген. от инф. Н. Н. Юденича (см. Петрограда оборона 1919). В окт. – нояб. 1919 оно было остановлено, Сев.-Зап. армия разбита, а её остатки отошли на территорию Эстонии.

На севере Европ. части России сформированные Временным правительством Северной области (преемник Верховного управления Сев. области) Северной области войска, поддержанные союзным экспедиц. корпусом, вели боевые действия с частями сов. Сев. фронта. В февр. – марте 1920 войска Сев. области прекратили своё существование (этому способствовали неудачи Белых армий на гл. направлениях и вывод союзного экспедиц. корпуса с территории области), части РККА заняли Архангельск и Мурманск.

На третьем этапе (март 1920 – окт. 1922) осн. борьба происходила на периферии страны и не представляла непосредств. угрозы сов. власти в центре России.

К весне 1920 самым крупным из «белых» воинских формирований являлась «Русская армия» (сформирована из остатков ВСЮР) ген.-л. П. Н. Врангеля, располагавшаяся в Крыму. В июне, воспользовавшись отвлечением осн. сил РККА на польск. фронт (см. Советско-польская война 1920), эта армия предприняла попытку захватить и укрепиться в сев. уездах Таврической губ., а также высадила в июле и августе десанты на побережье Сев. Кавказа, чтобы поднять на новое выступление против РСФСР казаков Области войска Донского и Кубани (см. Десанты «Русской армии» 1920). Все эти планы потерпели поражение, в октябре – ноябре «Русская армия» в ходе контрнаступления Южного фронта 1920 и Перекопско-Чонгарской операции 1920 была разбита (её остатки эвакуировались в Константинополь). После поражения Белых армий в нояб. 1920 – янв. 1921 на территории Сев. Кавказа были образованы Дагестанская АССР и Горская АССР.

«Вступление полка имени Володарского в Новочеркасск в 1920 году». Художник М. Б. Греков.

Последние бои Г. в. происходили в Вост. Сибири и на Дальнем Востоке. В 1920–22 наиболее крупными антибольшевистскими формированиями там являлись Дальневосточная армия ген.-л. Г. М. Семёнова (контролировала район Читы) и Земская рать ген.-л. М. К. Дитерихса (контролировала Владивосток и часть Приморья). Им противостояли Народно-революц. армия (НРА) Дальневосточной республики (создана руководством РСФСР в апр. 1920, чтобы избежать воен. столкновения с Японией, сохранявшей воен. присутствие на Дальнем Востоке), а также отряды «красных» партизан. В окт. 1920 НРА овладела Читой и вынудила отряды Семёнова уйти по КВЖД в Приморье. В результате Приморской операции 1922 Земская рать была разбита (её остатки эвакуировались в Гензан, а затем в Шанхай). С установлением сов. власти на Дальнем Востоке завершились осн. сражения Гражд. войны.

Вооружённая борьба на национальных «окраинах» бывшей Российской империи

Вооружённая борьба на национальных «окраинах» бывшей Российской империи разворачивалась одновременно с осн. битвами между РККА и Белыми армиями. В ходе её возникали и ликвидировались разл. нац.-гос. образования и политич. режимы, устойчивость которых зависела от их умения успешно лавировать между «красными» и «белыми», а также поддержки со стороны третьих держав.

«На польский фронт». Агитационный плакат. Художник И. А. Малютин. Текст В. В. Маяковского. 1920.

Право на нац. самоопределение Польши было признано ещё Врем. правительством весной 1917. Во время Г. в. Польша не желала усиления ни одного из противников и в период гл. сражений сохраняла нейтралитет, добиваясь одновременно междунар. признания в европ. столицах. Столкновение с сов. войсками последовало в ходе сов.-польск. войны 1920, уже после поражения гл. сил «белых». В результате Польше удалось сохранить независимость и расширить свои границы (утверждены Рижским мирным договором 1921).

Финляндия провозгласила независимость сразу после Окт. революции в Петрограде. Закрепить её позволил союз с Германией, а затем со странами Антанты. Вопреки надеждам командования Белых армий на активную финл. помощь в походе на Петроград, участие Финляндии в Г. в. ограничилось вторжением финл. отрядов на территорию Карелии, получившим отпор со стороны РККА (см. Карельская операция 1921).

В Прибалтике образование независимых государств Эстонии, Латвии и Литвы – это результат одновременного ослабления России и Германии и расчётливой политики нац. правительств. Эст. и латв. руководство смогло привлечь на свою сторону осн. массу населения под лозунгами земельной реформы и противодействия нем. баронам, в то время как герм. оккупация в 1918 не позволила укрепиться органам сов. власти. В дальнейшем дипломатич. поддержка стран Антанты, неустойчивое положение сов. власти в регионе и успехи нац. армий вынудили руководство РСФСР заключить в 1920 мирные договоры с Эстонией (февраль), Литвой (июль) и Латвией (август).

На Украине и в Белоруссии нац. движение было ослаблено отсутствием единства по вопросу о будущем обществ.-политич. устройстве этих стран, а также большей популярностью социальных, а не нац. лозунгов среди населения. После Окт. революции в Петрограде Центральная рада в Киеве и Белорусская рада (см. Белорусские рады) в Минске отказались признать власть СНК, однако не смогли упрочить своё положение. Этому мешали наступления как сов., так и герм. войск. На Украине сменявшие друг друга нац.-гос. образования были непрочны. Созданная в апр. 1918 Украинская держава во главе с гетманом П. П. Скоропадским существовала только за счёт поддержки Германии, а Украинская народная республика С. В. Петлюры сохранялась, пока её гл. противники (РСФСР и ВСЮР) были заняты на др. фронтах Г. в. Белорус. нац. правительства целиком зависели от поддержки находившихся на их территории герм. и польск. армий. Летом 1920 после поражения осн. Белых армий и вывода с территории Украины и Белоруссии польск. оккупац. войск там была установлена власть УССР и БССР.

В Закавказье ход Г. в. предопределили конфликты между нац. правительствами. Созданный в нояб. 1917 в Тифлисе Закавказский комиссариат заявил о непризнании власти СНК. Провозглашённая Закавказским сеймом (созван Закавказским комиссариатом) в апр. 1918 Закавказская демократич. федеративная республика уже в мае в связи с подходом тур. войск распалась на Груз. демократич. республику, Азерб. демократич. республику и Республику Армения с разной политич. ориентацией: азербайджанцы действовали в союзе с турками; грузины и армяне искали опоры у Германии (её войска вошли в Тифлис и др. города Грузии в июне 1918), а затем стран Антанты (в нояб. – дек. 1918 в Закавказье введены брит. войска). После прекращения интервенции стран Антанты в авг. 1919 нац. правительства оказались неспособны восстановить экономику и увязли в пограничных конфликтах, разгоревшихся между Турцией, Грузией, Азербайджаном и Арменией. Это позволило РККА в ходе Бакинской операции 1920 и Тифлисской операции 1921 распространить сов. власть на Закавказье.

В Средней Азии осн. боевые действия развернулись на территории Туркестана. Там большевики опирались на рус. поселенцев, что обострило существовавшие религ. и нац. конфликты и оттолкнуло от сов. власти значит. часть мусульм. населения, которая широко участвовала в антисоветском движении – басмачестве. Препятствием для установления сов. власти в Туркестане была также брит. интервенция (июль 1918 – июль 1919). Войска сов. Туркестанского фронта в февр. 1920 взяли Хиву, а в сент. – Бухару; Хивинское ханство и Бухарский эмират были ликвидированы и провозглашены Хорезмская народная советская республика и Бухарская народная советская республика.

Повстанческое движение

Повстанческое движение в Г. в. возникло в 1918–19, а наибольшего размаха достигло в 1920–21. Целью повстанцев было защитить деревню от политики «военного коммунизма», проводившейся в РСФСР (гл. лозунги повстанч. отрядов – «советы без коммунистов» и свобода торговли с.-х. продуктами), а также от реквизиций и мобилизаций, которые осуществляли и большевики, и их противники. Повстанч. отряды состояли гл. обр. из крестьян (многие из них дезертировали из РККА и Белых армий), скрывались в лесах (отсюда их общее название – «зелёные») и пользовались поддержкой местного населения. Партизанская тактика борьбы делала их малоуязвимыми для регулярных войск. Повстанч. отряды, нередко из тактич. соображений, оказывали содействие «красным» или «белым», нарушая коммуникации и отвлекая от осн. боевых действий сравнительно крупные воинские соединения; при этом их воен. организация оставалась независимой от командования их союзников. В тылу армий Колчака наиболее многочисл. повстанч. отряды действовали в Томской и Енисейской губерниях, на Алтае, в районе Семипалатинска и долины р. Амур. Налёты на ж.-д. эшелоны, осуществлённые повстанцами, в решающие дни наступления Колчака в 1919 нарушали подвоз снабжения и вооружений для войск. На юго-востоке Украины действовала Революц.-повстанч. армия Украины Н. И. Махно, которая в разные периоды сражалась против укр. националистов, герм. войск, частей РККА и ВСЮР.

В тылу РККА первое крупное повстанч. движение возникло в марте – апр. 1919 и получило название «чапанная война». В кон. 1920 – нач. 1921 многотысячные крестьянские отряды действовали в Поволжье, на Дону, Кубани и Сев. Кавказе, в Белоруссии и Центр. России. Самыми крупными выступлениями были Тамбовское восстание 1920–21 и Западносибирское восстание 1921. Весной 1921 на значит. территории РСФСР сов. власть в деревне фактически перестала существовать. Широкий размах крестьянского повстанч. движения наряду с Кронштадтским восстанием 1921 заставил большевиков заменить политику «военного коммунизма» НЭПом (март 1921). Однако гл. очаги восстаний были подавлены сов. войсками только летом 1921 (отд. отряды продолжали сопротивление до 1923). В некоторых районах, напр. в Поволжье, восстания прекратились из-за разразившегося в 1921 голода.

Итоги Гражданской войны

В результате 5-летней вооруж. борьбы сов. республики объединили б. ч. территории быв. Рос. империи (за исключением Польши, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии, Бессарабии, Зап. Украины и Зап. Белоруссии). Гл. причина победы большевиков в Г. в. – поддержка осн. массой населения их лозунгов («Мир – народам!», «Земля – крестьянам!», «Фабрики – рабочим!», «Вся власть Советам!») и декретов (особенно Декрета о земле), а также стратегич. преимущества их положения, прагматич. политика сов. руководства и раздробленность сил противников сов. власти. Контроль над обеими столицами (Петроград, Москва) и центр. районами страны дал СНК возможность опираться на крупные людские ресурсы (где даже в момент наибольшего продвижения противников большевиков проживало ок. 60 млн. чел.) для пополнения РККА; использовать воен. запасы быв. рос. армии и сравнительно развитую систему коммуникаций, позволявшую быстро перебрасывать войска на наиболее угрожаемые участки фронта. Антибольшевистские силы были разделены территориально и политически. Они не смогли выработать единую политич. платформу («белое» офицерство по большей части выступало за монархич. строй, а эсеровские правительства – за республиканский), а также согласовать время своих наступлений и ввиду своего окраинного расположения были вынуждены использовать помощь казаков и нац. правительств, которые не поддерживали планы «белых» воссоздать «единую и неделимую Россию». Помощь антибольшевистским силам со стороны иностр. держав была недостаточной для того, чтобы помочь им достичь решающего перевеса над противником. Массовое крестьянское движение, направленное против сов. власти, не совпав по времени с гл. битвами Г. в., не могло свергнуть власть большевиков из-за своей оборонит. стратегии, несогласованных действий и ограниченности целей.

Советское гос-во создало в условиях Г. в. мощные вооруж. силы (к нояб. 1920 насчитывали св. 5,4 млн. чел.) с чёткой организац. структурой и централизов. руководством, в чьих рядах служили ок. 75 тыс. офицеров и генералов быв. рос. армии (ок. 30% от численности её офицерского состава), опыт и знания которых сыграли важную роль в победах РККА на фронтах Г. в. Наиболее отличились среди них И. И. Вацетис, А. И. Егоров, С. С. Каменев, Ф. К. Миронов, М. Н. Тухачевский и др. Умелыми военачальниками стали солдаты, матросы и унтер-офицеры быв. рос. армии: В. К. Блюхер, С. М. Будённый, Г. И. Котовский, Ф. Ф. Раскольников, В. И. Чапаев и др., а также не имевшие воен. образования М. В. Фрунзе, И. Э. Якир и др. Макс. численность (к сер. 1919) Белых армий составляла ок. 600 (по др. данным, ок. 300) тыс. чел. Из воен. руководителей Белого движения видную роль в Г. в. сыграли генералы М. В. Алексеев, П. Н. Врангель, А. И. Деникин, А. И. Дутов, Л. Г. Корнилов, Е. К. Миллер, Г. М. Семёнов, Я. А. Слащёв, Н. Н. Юденич, адм. А. В. Колчак и др.

Г. в. принесла огромные материальные и людские потери. Она довершила развал хозяйства, начатый в годы 1-й мировой войны (пром. произ-во к 1920 составляло 4–20% от уровня 1913, с.-х. произ-во сократилось почти вдвое). Полностью оказалась дезорганизованной финансовая система государства: на территории России в годы Г. в. находилось в обращении св. 2 тыс. видов денежных знаков. Самым ярким показателем кризиса стал голод 1921–22, которым было охвачено св. 30 млн. чел. Массовое недоедание и связанные с ним эпидемии обусловили высокую смертность. Безвозвратные потери сов. войск (убито, умерло от ран, пропало без вести, не вернулось из плена и др.) составили ок. 940 тыс. чел., санитарные – ок. 6,8 млн. чел.; их противники (по неполным данным) только убитыми потеряли св. 225 тыс. чел. Общее число погибших в годы Г. в., по разным оценкам, составило от 10 до 17 млн. чел., причём доля воен. потерь не превышала 20%. Под влиянием Г. в. из страны эмигрировало до 2 млн. чел. (см. раздел «Эмиграция» в томе «Россия»). Г. в. вызвала разрушение традиц. экономич. и обществ. связей, архаизацию общества и усугубила внешнеполитич. изоляцию страны. Под влиянием Г. в. сформировались характерные черты сов. политич. системы: централизация гос. управления и насильств. подавление внутр. оппозиции.

bigenc.ru

Южный фронт

| |

| 11 сентября 1918 г | Начало боевых действий между Красной армией и белогвардейцами на западе страны. |

| июль-декабрь 1918 года | Оборона городов Камышин и Царицын. Против Красной армии выступала Донская армия белого командира Краснова. |

| январь-март 1919 года | Кровопролитные сражения против армии белого командира Деникина за Донбасс. Задачей Красной армии было не допустить захвата города. |

| март-июнь 1919 года | Военные действия против казаков в станицах по Верхнему Дону. Подавление восстаний казацкого населения. |

| август-сентябрь 1919 г | Контрнаступление против Деникинской армии. Граница боевых действий сдвинулась на север. |

| октябрь-ноябрь 1919 г. | Военная операция по линии Орел-Курск |

| осень 1919 г | Военная операция по освобождению от белогвардейцев линии городов от Воронежа до Касторного. Были отвоеваны Курск, Воронеж, Орёл, Касторное и установлена советская власть. |

| ноябрь 1919 — январь 1920 года | Военные операции Красной армии, направленные на освобождение Харькова, Ростова и Новочеркасска. Командовал Красной армией С. Буденный. Главной задачей было освободить от Добровольческой армии города Харьков и Ростов. Буденный смог выполнить задачу, и к концу января 1920 года на указанных территориях была установлена советская власть. |

| Сентябрь — октябрь 1920 | Бои с армией Врангеля на территории Северной Таврии. |

| 28 октября — 3 ноября 1920 года | Разгром армии Врангеля. Красная армия заняла Крым. |

Восточный фронт

| |

| 13 июня 1918 года | Дата основания Восточного фронта |

| 1918г | Участие в боевых действиях на Урале, в Среднем Поволжье, Прикамье. Главными противоборствующими силами стали Красная Армия под командованием Фрунзе и Белая армия под командованием адмирала Колчака. |

| ноябрь 1918 г. | Армия Колчака нанесла сокрушительный удар Красной армии на линии Пермь-Вятка-Котлас. |

| 25 декабря 1918 г. | Белые захватывают Пермь. Местные жители поддерживают белое движение. |

| март-апрель 1919 года | Колчак смог захватить Уфу, Воткинск, Ижевск. Весной командир белого движения получает помощь от европейских стран (Антанты). |

| апрель 1919 г. | Красная армия под командованием Фрунзе переходит в наступление. В августе удалось захватить занятые Колчаком города и установить советскую власть на местах. |

| 14 ноября 1919 г. | Красная армия занимает г. Омск. Колчак вынужден отступать вглубь Сибири, объявил своей столицей г. Иркутск. |

| 24 декабря 1919 г. | Антиколчаковское восстание. В январе 1920 г. адмирал Колчак был арестован. Сам лидер движения был приговорен к смертной казни. |

Северный фронт

| |

| 15 сентября 1918 г. | Формирование Северного фронта. |

| январь 1919 г | Красная армия начинает наступательную операцию на Архангельск. |

| Зима 1918 г. — 1919 г. | Наступательные операции Красной армии на нарвском и псковском направлении. |

| Осень 1919 | Армия Юденича начинает наступление на Петроград. Операция белого движения носила название “Белый меч”. Обе наступательные операции Юденича закончились поражением. |

| октябрь-декабрь 1919 года | Соединенные армии западного и северного фронта оказали сопротивление белогвардейцам. Армия Миллера начинает наступление в районе Двины и Коми крае. |

| декабрь 1919 г. | Армия Юденича была окончательно разгромлена. Города северных районов остались под властью Красной Армии. |

Западный фронт

| |

| 12 февраля 1919 года | Дата формирования Западного фронта. Являлся одним из ключевых фронтов в период Гражданской войны. |

| июль 1919 г. | Основными противниками Красной Армии в Западном направлении стали силы интервенции (страны Антанты). На протяжении длительного времени красноармейцы отражали нападение белогвардейцев и членов Антанты, а также эстонских, латышских и литовских формирований. Летом Красная Армия уступила Прибалтику. |

| июнь-август, ноябрь-декабрь 1919 г. | Борьба совместно с Северным фронтом против генерала Юденича. |

| 1920 г | Начало советско-польской войны. |

| июль 1920 г. | Июльская операция, по окончании которой красноармейцы заняла Белоруссию и часть Литвы. |

| август 1920 г. | Наступление Красной Армии на Варшаву. Поражение в Варшавской операции. Окончание войны с Польшей. |

istoriyakratko.ru

Неизвестная отечественная война 1918-22 годов: matveychev_oleg — LiveJournal

? LiveJournal- Main

- Ratings

- Interesting

- Disable ads

- Login

- CREATE BLOG Join

- English

(en)

- English (en)

- Русский (ru)

- Українська (uk)

- Français (fr)

- Português (pt)

- español (es)

- Deutsch (de)

- Italiano (it)

- Беларуская (be)

matveychev-oleg.livejournal.com

Гражданская война 1919-1920 гг.

| ПОЛОЖЕНИЕ на ФРОНТАХ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (март 1919 г.- март 1920 г.) |

В начале марта 1919 г. на Восточном фронте началось широкомасштабное наступление колчаковских армий. В апреле белые прервали связи с Туркестаном и заняли выгодные позиции для прорыва центра Восточного фронта. Главной целью операции адмирал А. В. Колчак считал соединение с деникинскими войсками для совместного похода на Москву. В конце апреля советские войска под командованием М. В. Фрунзе перешли в контрнаступление, в ряде последовательных операций нанесли серьезное поражение колчаковцам и создали предпосылки для взятия Урала.

В мае войска генерала Н. Н. Юденича перешли в наступление на петроградском направлении. Были взяты Гдов, Ямбург и Псков. Под Петроград с Восточного фронта и из резервов были направлены советские войска. В результате в конце июня белые были отброшены на Олонецком направлении, а в августе — на Нарвском за Ямбург и Гдов.

В ходе наступления на Восточном фронте в июле 1919 – январе 1920 гг. советские войска продолжали теснить колчаковцев, вскоре заняли Пермь, Златоуст, Екатеринбург и разбили под Челябинском их последние резервы. В августе советские войска развернули наступление в Западной Сибири — заняли Омск, Новониколаевск и Красноярск. 4 января 1920 г. Колчак отказался от должности, был арестован и расстрелян. В начале марта части Красной Армии вступили в Иркутск.

В августе 1919 г. был образован Туркестанский фронт под командованием М. В. Фрунзе. В сентябре в районе Орска и Актюбинска части Красной Армии разбили крупную белоказачью группировку и соединились с войсками Туркестанской республики.

В начале лета 1919 г. сложная обстановка сложилась на Южном фронте. В течение июня —августа деникинцы заняли Донбасс, Донецкую область, Харьков, Царицын, Киев, Одессу и развернули крупномасштабное наступление на московском направлении. К середине октября они взяли Орел и Воронеж. В результате начавшегося контрнаступления на Южном фронте Красная Армия вступила в конце октября — начале ноября в Орёл, Воронеж, Курск, а силами Юго-Восточного фронта в середине ноября был занят Новохопёрск.

Одновременно с наступлением деникинцев на Москву белая армия Н. Н. Юденича предприняла второе наступление на Петроград. К середине октября она вышла на ближние подступы к городу, но вскоре потерпела поражение, и в декабре остатки ее были отброшены на территорию Эстонии.

Во второй половине ноября развернулось новое наступление Южного и Юго-Восточного фронтов, в ходе которого части Красной Армии расчленили деникинскую армию на две группировки: одна отходила на Одессу и Крым, другая — на Ростов и Новочеркасск. В Ростово-Новочеркасской операции в начале января 1920 г. советские войска взяли Таганрог, Новочеркасск, Ростов, Киев, Царицын, а в феврале заняли Правобережную Украину. Главные силы Деникина пытались закрепиться на нижнем Дону, но в январе — марте в ходе Северокавказской операции были разгромлены частями Кавказского фронта. Остатки деникинской армии в конце марта эвакуировались в Крым, 4 апреля Деникин сложил с себя командование и объявил своим преемником П. Н. Врангеля.

На Российском Севере к октябрю 1919 г. Антанта эвакуировала все свои войска. В начале марта 1920 г. части Красной Армии заняли Мурманск и Архангельск.

xn--80aaaa1bhnclcci1cl5c4ep.xn--p1ai

Гражданская война 1918-1919 гг.

| ПОЛОЖЕНИЕ на ФРОНТАХ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ май 1918 г. — март 1919 г. |

Роспуск советским правительством Учредительного собрания, Брестский мир вызвали недовольство, резкое неприятие большинства активных политических сил: от монархистов до социалистов. Весной 1918 г. усилилась и реквизиторно-распределительная политика большевиков: укрепилась хлебная монополия, создавались комбеды, в деревню посылались продотряды. В связи с этим крестьянство все более стало выражать свое недовольство новой властью. Страна оказалась на грани Гражданской войны. Её началу положило антисоветское выступление в конце мая 1918 г. Чехословацкого корпуса, эшелоны которого растянулись вдоль железнодорожной линии от Пензы до Красноярска, следовавшие через Дальний Восток на западный (французский) фронт. Поддержанные местными антибольшевистскими силами части корпуса в короткое время ликвидировали советскую власть в Пензе, Сызрани, Самаре, Челябинске, Омске, Новониколаевске, Томске, Красноярске и других городах. На этих территориях возникли различные антибольшевистские правительства. В связи с чем был образован Восточный фронт.

В июле–августе началась интервенция Антанты на Дальнем Востоке и Российском Cевере. Летом в Москве, Ярославле, Муроме, Рыбинске и ряде других городов произошли антисоветские восстания. Массовые крестьянские и казачьи вооруженные выступления развернулись в Поволжье, на Южном Урале, Северном Кавказе, в Семиречье и других регионах страны. Деникинская армия в конце июня начала наступление на Кубань и заняла Екатеринодар.

К концу лета 1918 г. антибольшевистским силам удалось занять 3/4 территории Советской России и она оказалась в кольце фронтов. В Прибалтике, Белоруссии, на Украине находились австро-германские оккупанты. В Закавказье господствовали германо-турецкие оккупанты. Туркестан был отрезан от Центра, но в нем шла борьба с басмачами и белогвардейцами.

Осенью 1918 г. изменилась международная обстановка: Германия и ее союзники потерпели полное поражение в Первой мировой войне. На покинутых войсками Четверного союза территориях Прибалтики, Белоруссии, Украины и Закавказья возникли национальные правительства, которые объявили себя сторонниками Антанты и начали формировать свои армии для борьбы с Советской Россией.

В конце ноября началась интервенция Антанты на юге России: англо-французские войска высадились в Новороссийске, Севастополе, Одессе и других городах. Усилилась её помощь белогвардейским войскам. В Омске установилась военная диктатура адмирала А. В. Колчака.

xn--80aaaa1bhnclcci1cl5c4ep.xn--p1ai

обозначен город, в котором представителями Антанты и стран Четвертного союза было подписано соглашение о прекращении первой мировой войны.

обозначен город, в котором представителями Антанты и стран Четвертного союза было подписано соглашение о прекращении первой мировой войны. .

.

).

). ), до 1914 года полностью или частично входили в состав Российской империи.

), до 1914 года полностью или частично входили в состав Российской империи.