Строение клетки человека. Определения. Основа основ.

Уверен, из прошлого раздела Бодибилдинг: твое тело, Вы уяснили для себя – к какому типу телосложения Вы относитесь и как устроена мускулатура человека. Настало время «Заглянуть в мышцу»…

Для начала вспомните (кто забыл) или уясните (кто не знал), что в нашем теле присутствуют три типа мышечной ткани: сердечная, гладкая (мышцы внутренних органов) а также скелетная.

Именно скелетные мышцы мы будем рассматривать в рамках материала данного сайта, т.к. скелетная мускулатура и формирует образ атлета.

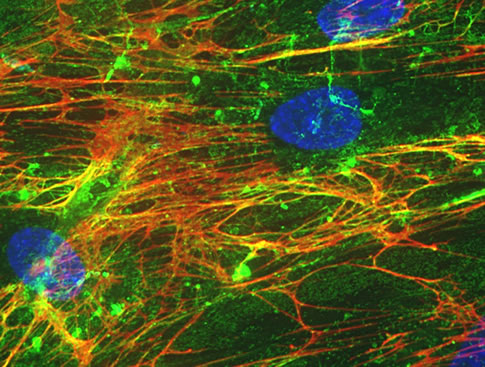

Мышечная ткань представляет собой клеточную структуру и именно клетку, как единицу мышечного волокна, нам предстоит сейчас рассмотреть.

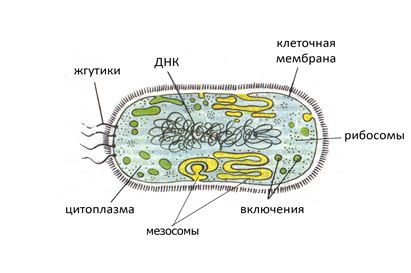

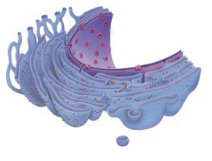

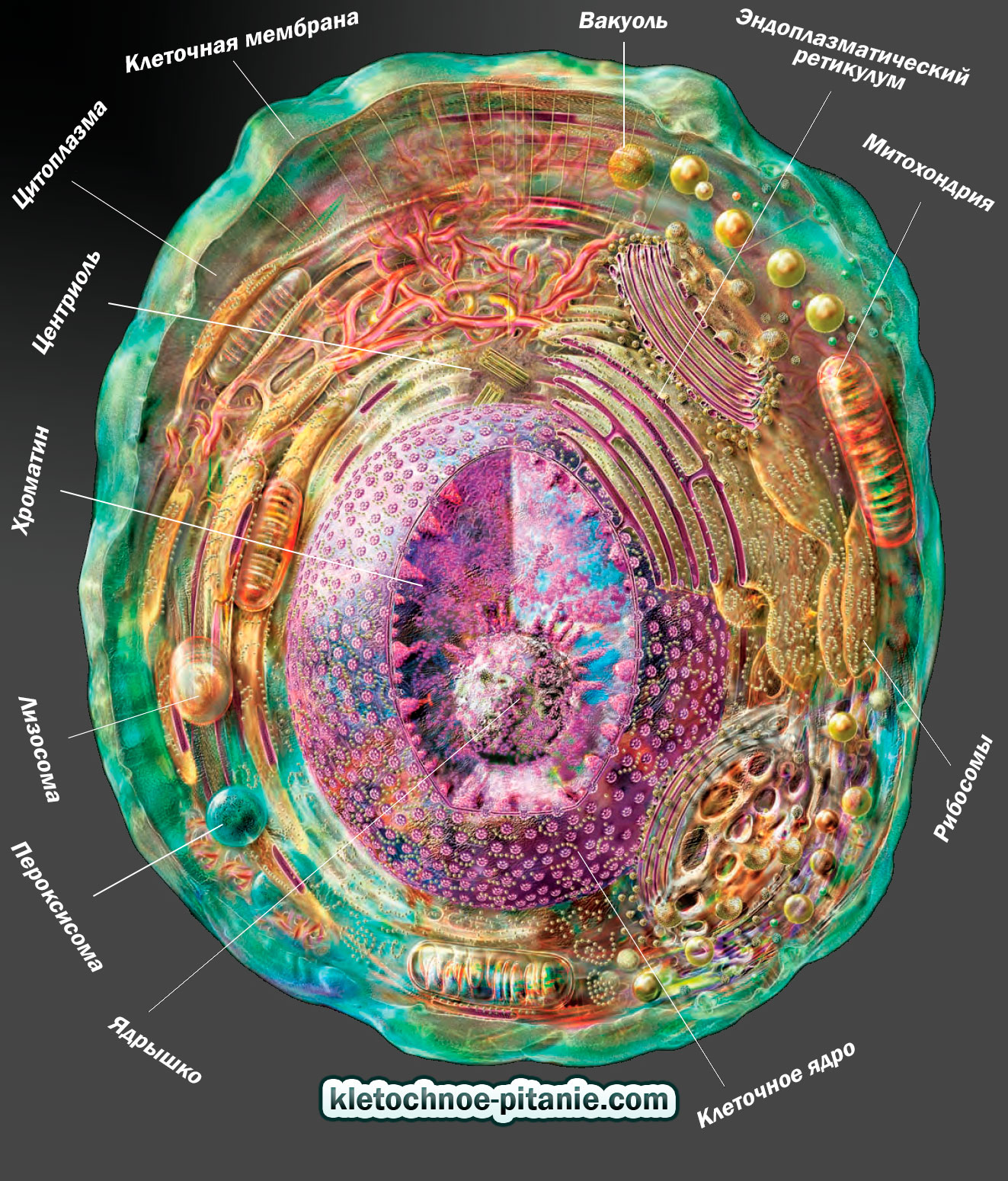

Для начала следует понять структуру любой клетки человека:

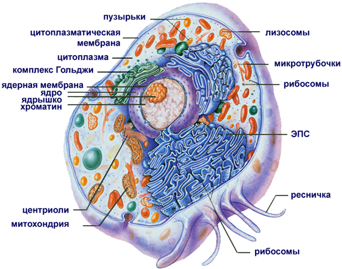

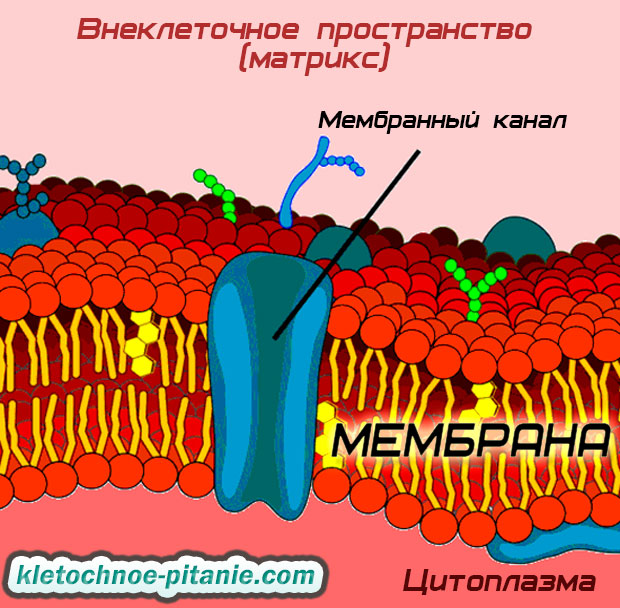

Как видно из рисунка, любая клетка человека имеет весьма сложное строение. Ниже я приведу общие определения, которые будут встречаться на страницах данного сайта. Для поверхностного рассмотрения мышечной ткани на клеточном уровне, их будет достаточно:

Ядро – «сердце» клетки, в котором содержится вся наследственная информация в виде молекул ДНК. Молекула ДНК представляет собой полимер, имеющий вид двойной спирали. В свою очередь, спирали представляют собой набор нуклеотидов (мономеров) четырех видов. Все белки нашего организма закодированы последовательностью этих нуклеотидов.

Цитоплазма (саркоплазма – у мышечной клетки) – можно сказать, среда, в которой находится ядро. Цитоплазма представляет собой клеточную жидкость (цитозоль), содержащую лизосомы, митохондрии, рибосомы и другие органеллы.

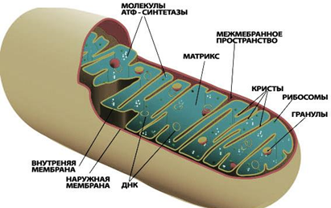

Митохондрии – органеллы, обеспечивающие энергетические процессы клетки, такие как окисление жирных кислот и углеводов. В ходе окисления происходит выделение энергии. Данная энергия направлена на объединение Аденезиндифосфата (АДФ) и третьей фосфатной группы, в результате чего, образуется Аденезинтрифосфат (АТФ) – внутриклеточный источник энергии, поддерживающий все процессы, происходящие в клетке (подробнее здесь). В ходе обратной реакции вновь образуется АДФ, а энергия высвобождается.

Ферменты – специфические вещества, имеющие белковую природу, которые служат катализаторами (ускорителями) химических реакций, тем самым значительно увеличивая скорость протекания химических процессов в наших организмах.

Лизосомы – своего рода оболочки округлой формы, содержащие ферменты (порядка 50). Функция лизосом – расщепление с помощью ферментов внутриклеточных структур и всего, что клетка поглощает извне.

Рибосомы – важнейшие клеточные составляющие, служащие для образования молекулы белка из аминокислот. Формирование белка определяется генетической информацией клетки.

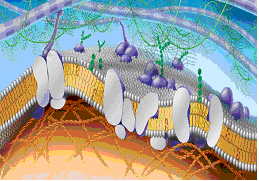

Клеточная оболочка (мембрана) – обеспечивает целостность клетки и способна регулировать внутриклеточный баланс. Мембрана способна контролировать обмен с окружающей средой, т.е. одной из ее функций является блокирование одних веществ и транспорт других. Таким образом, состояние внутриклеточной среды остается постоянным.

Мышечная клетка, как и любая клетка нашего организма, также имеет все вышеописанные составляющие, однако крайне важно, чтобы Вы поняли общее строение конкретно мышечного волокна, которое описано в статье Мышечная клетка (мышечное волокно). Строение.

© Твой Тренинг

Материалы данной статьи охраняются законом о защите авторских прав. Копирование без указания ссылки на первоисточник и уведомления автора ЗАПРЕЩЕНО!

tvoytrening.ru

Строение клетки человека

Клетка — элементарная структурная единица любого живого существа — является основной составляющей нашего организма: в нее входят элементы, необходимые для взаимообмена с внешней средой, предназначение которых состоит в поддержании целостности клетки и получении питательных веществ, а также размножении делением хромосом.

Микроворсинки — тонкие складки цитоплазматической мембраны, которые увеличивают поверхность клетки и принимают участие во взаимообмене веществ с окружающей средой.

Клеточная, или цитоплазматическая, мембрана — полупроницаемая оболочка клетки, через которую осуществлюется взаимообмен структур клетки с внешней средой.

Складчатый эндоплазматический ретикулум — система мембран и микроканалов, в которых размещаются рибосомы.

Вакуоли — ограниченные мембраной полости, служащие для хранения питательных веществ и выделения секрета.

Микрофиламенты — тонкие нити, состоящие из белка, связанные с внутренними протоками в клетке и ответственные за сокращения мышечных волокон.

Гладкий эндоплазматический ретикулум — система мембран и канальцев, которая упрощает транспортировку веществ внутри клетки.

Аппарат Гольджи — совокупность полостей и трубочек, основной задачей которых является преобразование, транспортировка и удаление химических веществ, необходимых для клеточной активности.

Центриоли — трубчатые органеллы, принимающие участие в процессе деления клетки.

Внутриклеточные нити — трубчатые волокна, формирующие тип внутренней формы клетки и отвечающие за ее форму.

Лизосома — крошечная полость, содержащая ферменты и ответственная за расщепление питательных веществ и удаление ненужных клетке структур.

Ядро — сферическое образование, содержащее генетический материал, ответственный за функционирование клетки и передачу наследственных признаков.

Ядрышко — маленькое сферическое тельце в ядре клетки, которое посылает сигналы рибосомам в цитоплазме о необходимости выработки белков.

Ядерная оболочка — оболочка ядра, отделяющая его от цитоплазмы.

Митохондрия — органелла клетки, в которой происходит сжигание питательных веществ и выработка энергии.

Цитоплазма — вещество желеобразной консистенции, заполняющее внутреннюю часть клетки, в котором содержатся питательные вещества, органеллы клетки и клеточное ядро.

Рибосома — органелла в форме зерна, синтезирующая белки.

tardokanatomy.ru

таблица, особенности устройства и что такое клеточный центр

Все живые существа и организмы на Земле состоят из клеток: растения, грибы, бактерии, животные, люди. Несмотря на минимальный размер, все функции целого организма выполняет клетка. Внутри нее протекают сложные процессы, от которых зависит жизнеспособность тела и работа его органов.

…

Вконтакте

Мой мир

Структурные особенности

Учёные занимаются изучением особенности строения клетки и принципов ее работы. Детально рассмотреть особенности структуры клетки можно только при помощи мощного микроскопа.

Все наши ткани — кожные покровы, кости, внутренние органы состоят из клеток, которые являются строительным материалом, бывают разных форм и размеров, каждая разновидность выполняет определённую функцию, но основные особенности их строения сходны.

Сначала выясним, что лежит в основе

Какое свойство характерно для всех типов клеток: одинаковое строение, а также функционал — регулирование процесса обмена веществ, использование собственного генетического материала (наличие ДНК и РНК), получение и расход энергии.

Строение клетки

В основе структурной организации клетки выделяются следующие элементы, выполняющие определенную функцию:

- мембрана — клеточная оболочка, состоит из жиров и протеинов. Ее основная задача – отделять вещества, находящиеся внутри, от внешней среды. Структуру имеет полупроницаемую: способна пропускать кислород и оксид углерода;

- ядро – центральная область и главный компонент, отделяется от других элементов мембраной. Именно внутри ядра находится информация о росте и развитии , генетический материал, представленный в виде молекул ДНК, входящих в состав хромосом;

- цитоплазма — это жидкая субстанция, образующая внутреннюю среду, где происходят разнообразные жизненно важные процессы, содержит в себе очень много важных компонентов.

Из чего состоит клеточное содержимое, каковы функции цитоплазмы и ее основных компонентов:

- Рибосома — важнейший органоид, который необходим для процессов биосинтеза белков из аминокислот, белки выполняют огромное количество жизненно важных задач.

- Митохондрии – ещё один компонент, находящийся внутри цитоплазмы. Его можно описать одним словосочетанием – энергетический источник. Их функция заключается в обеспечении компонентов питанием для дальнейшего производства энергии.

- Аппарат Гольджи

- Очистку от повреждённых элементов производят лизосомы.

- Транспортировкой занимается эндоплазматическая сеть, по которой белки перемещают молекулы полезных веществ.

- Центриоли отвечают за воспроизводство.

Ядро

Поскольку ядро — клеточный центр, поэтому следует уделить его строению и функциям особое внимание. Данный компонент является важнейшим элементом для всех клеток: содержит наследственные признаки. Без ядра стали бы невозможными процессы размножения и передачи генетической информации. Посмотрите на рисунок, изображающий строение ядра.

- Ядерная оболочка, которая выделена сиреневым цветом, пропускает внутрь нужные веществам и выпускает обратно через поры — маленькие отверстия.

- Плазма представляет собой вязкую субстанцию, в ней находятся все остальные ядерные компоненты.

- ядро размещается в самом центре, имеет форму сферы. Его главная функция – образование новых рибосом.

- Если рассмотреть центральную часть клетки в разрезе, то можно увидеть малозаметные синие переплетения — хроматин, главное вещество, который состоит из комплекса белков и длинных нитей ДНК, несущих в себе необходимую информацию.

Клеточная мембрана

Давайте подробнее рассмотрим работу, строение и функции этого компонента. Ниже представлена таблица, наглядно показывающая важность внешней оболочки.

| Название органоида | Строение органоида | Функции органоида |

| Наружная клеточная мембрана | Очень тонкая плёнка, которая состоит из двух молекулярных слоев белка, а также из слоя липидов. Также присутствуют поры, через которые могут проникать некоторые вещества | Мембрана отделяет клетку от внешней среды, но обладает полупроницаемостью. Регулирует поступление веществ в клетку, и обеспечивает обмен веществ между клеткой и окружающей средой. |

Строение мембраны

Хлоропласты

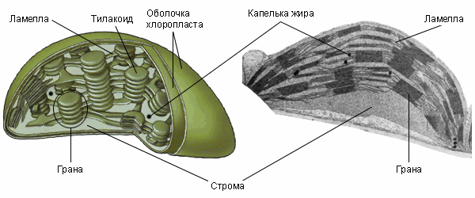

Это ещё один наиважнейший компонент. Но почему о хлоропластах не было упомянуто раньше, спросите вы. Да потому, что этот компонент содержится только в клетках растений. Главное различие между животными и растениями заключается в способе питания: у животных оно гетеротрофное, а у растений автотрофное. Это означает, что животные не способны создавать, то есть синтезировать органические вещества из неорганических – они питаются готовыми органическими веществами. Растения же, напротив, способны осуществлять процесс фотосинтеза и содержат особые компоненты — хлоропласты. Это пластиды зеленого оттенка, содержащие вещество хлорофилл. С его участием энергия света преобразуется в энергию химических связей органических веществ.

Интересно! Хлоропласты в большом объеме сосредоточены главным образом в надземной части растений — зелёных плодах и листьях.

Если вам зададут вопрос: назовите важную особенность строения органических соединений клетки, то ответ можно дать следующий.

- многие из них содержат атомы углерода, которые обладают различными химическими и физическими свойствами, а также способны соединяться друг с другом;

- являются носителями, активными участниками разнообразных процессов, протекающих в организмах, либо являются их продуктами. Имеются ввиду гормоны, разные ферменты, витамины;

- могут образовывать цепи и кольца, что обеспечивает многообразие соединений;

- разрушаются при нагревании и взаимодействии с кислородом;

- атомы в составе молекул объединяются друг с другом с помощью ковалентных связей, не разлагаются на ионы и потому медленно взаимодействуют, реакции между веществами протекают очень долго — по нескольку часов и даже дней.

Строение хлоропласт

Ткани

Клетки могут существовать по одной, как в одноклеточных организмах, но чаще всего они объединяются в группы себе подобных и образуют различные тканевые структуры, из которых и состоит организм. В теле человека существует несколько видов тканей:

- эпителиальная – сосредоточена на поверхности кожных покровов, органов, элементов пищеварительного тракта и дыхательной системы;

- мышечная — мы двигаемся благодаря сокращению мышц нашего тела, осуществляем разнообразные движения: от простейшего шевеления мизинцем, до скоростного бега. Кстати, биение сердца тоже происходит за счёт сокращения мышечной ткани;

- соединительная ткань составляет до 80 процентов массы всех органов и играет защитную и опорную роль;

- нервная — образует нервные волокна. Благодаря ей по организму проходят различные импульсы.

Соединительная ткань

Процесс воспроизводства

На протяжении всей жизни организма происходит митоз – так называют процесс деления, состоящий из четырёх стадий:

- Профаза. Две центриоли клетки делятся и направляются в противоположные стороны. Одновременно с этим хромосомы образуют пары, а оболочка ядра начинает разрушаться.

- Вторая стадия получила название метафазы. Хромосомы располагаются между центриолями, постепенно внешняя оболочка ядра полностью исчезает.

- Анафаза является третьей стадией, на протяжении которой продолжается движение центриолей в противоположном друг от друга направлении, а отдельные хромосомы также следуют за центриолями и отодвигаются друг от друга. Начинает сжиматься цитоплазма и вся клетка.

- Телофаза – окончательная стадия. Цитоплазма сжимается до тех пор, пока не появятся две одинаковые новые клетки. Формируется новая мембрана вокруг хромосом и появляется одна пара центриолей у каждой новой клетки.

Интересно! Клетки у эпителия делятся быстрее, чем у костной ткани. Все зависит от плотности тканей и других характеристик. Средняя продолжительность жизни основных структурных единиц составляет 10 дней.

Строение клетки

Строение клетки. Строение и функции клетки. Жизнь клетки.

Вывод

Вы узнали каково строение клетки — самой важной составляющей организма. Миллиарды клеток составляют удивительно мудро организованную систему, которая обеспечивает работоспособность и жизнедеятельность всех представителей животного и растительного мира.

uchim.guru

Строение клетки — все компоненты клеток с определениями

Вы можете почитать про клеточную теорию, которую мы изучили на предыдущем занятии, сегодня мы рассмотрим строение клетки. Строение клетки — это продолжение биологии в рамках понятий клеточной теории.

В этом уроке мы поговорим об обязательной структуре всего живого – клетке. Клетка — структурно-функциональная элементарная единица строения и жизнедеятельности всех организмов (кроме вирусов, о которых нередко говорят, как о неклеточных формах жизни), обладающая собственным обменом веществ, способная к самостоятельному существованию, самовоспроизведению (животные, растения и грибы), либо является одноклеточным организмом (многие простейшие и бактерии). Раздел биологии, занимающийся изучением строения и жизнедеятельности клеток, получил название цитологии. В последнее время принято также говорить о биологии клетки, или клеточной биологии.

Строение клеток

Все клеточные формы жизни на Земле можно разделить на два надцарства на основании строения составляющих их клеток:

- прокариоты (доядерные) — более простые по строению и возникли в процессе эволюции раньше;

- эукариоты (ядерные) — более сложные, возникли позже. Клетки, составляющие тело человека, в основном, являются эукариотическими.

Несмотря на многообразие форм, организация клеток всех живых организмов подчинена единым структурным принципам.

Содержимое клетки отделено от окружающей среды плазматической мембраной, или плазмалеммой. Внутри клетка заполнена цитоплазмой, в которой расположены различные органоиды и клеточные включения, а также генетический материал в виде молекулы ДНК. Каждый из органоидов клетки выполняет свою особую функцию, а в совокупности все они определяют жизнедеятельность клетки в целом.

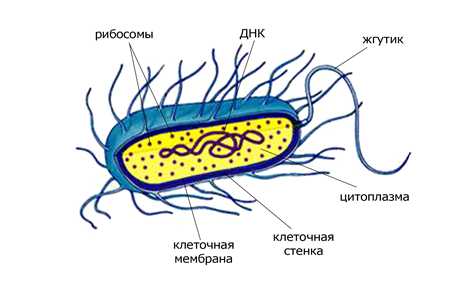

Прокариоты (от лат. Pro — перед, до и греч. Κάρῠον — ядро, орех) — организмы, не обладающие, в отличие от эукариот, оформленным клеточным ядром и другими внутренними мембранными органоидами (за исключением плоских цистерн у фотосинтезирующих видов, например, у цианобактерий). Единственная крупная кольцевая (у некоторых видов — линейная) двухцепочечная молекула ДНК, в которой содержится основная часть генетического материала клетки (так называемый нуклеоид) не образует комплекса с белками-гистонами (так называемого хроматина). К прокариотам относятся бактерии, в том числе цианобактерии (сине-зелёные водоросли), и археи. Потомками прокариотических клеток являются органеллы эукариотических клеток — митохондрии и пластиды. Основное содержимое клетки, заполняющее весь её объём, — вязкая зернистая цитоплазма.

Эукариоты (эвкариоты) (от греч. Ευ — хорошо, полностью и κάρῠον — ядро, орех) — организмы, обладающие, в отличие от прокариот, оформленным клеточным ядром, отграниченным от цитоплазмы ядерной оболочкой. Генетический материал заключён в нескольких линейных двухцепочных молекулах ДНК (в зависимости от вида организмов их число на ядро может колебаться от двух до нескольких сотен), прикреплённых изнутри к мембране клеточного ядра и образующих у подавляющего большинства комплекс с белками-гистонами, называемый хроматином. В клетках эукариот имеется система внутренних мембран, образующих, помимо ядра, ряд других органоидов (эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи и др.). Кроме того, у подавляющего большинства имеются постоянные внутриклеточные симбионты-прокариоты — митохондрии, а у водорослей и растений — также и пластиды.

Строение прокариотической клетки

Рисунок 1. Прокариотическая клетка бактерий

Клетки двух основных групп прокариот — бактерий и архей — похожи по структуре: характерными их признаками являются отсутствие ядра и мембранных органелл.

Основные компоненты прокариотической клетки

Основными компонентами прокариотической клетки являются:

- Клеточная стенка, которая окружает клетку извне, защищает её, придаёт устойчивую форму, предотвращающую от осмотического разрушения. У бактерий клеточная стенка состоит из муреина, построенного из длинных полисахаридных цепей, соединенных между собой короткими пептидными перемычками. Клеточная стенка архей не содержит муреина, а построена в основном из разнообразных белков и полисахаридов.

- Жгутики — органеллы движения некоторых бактерий. Бактериальный жгутик построен значительно проще эукариотического, и он в 10 раз тоньше, внешне не покрыт плазматической мембраной и состоит из одинаковых молекул белков, которые образуют цилиндр. В мембране жгутик закреплен при помощи базального тела.

- Плазматическая и внутренние мембраны. Общий принцип устройства клеточных мембран не отличается от эукариот, однако химическом составе мембраны есть немало различий, в частности, в мембранах прокариот отсутствуют молекулы холестерина и некоторых липидов, присущих мембранам эукариот. Большинство прокариотических клеток (в отличие от эукариотических) не имеют внутренних мембран, которые разделяют цитоплазму на отделы (компартменты). Только у некоторых фотосинтетических и аэробных бактерий плазмалемма образует вгибание внутрь клетки, что выполняет соответствующие метаболические функции.

- Нуклеоид — не ограниченный мембранами участок цитоплазмы, в котором расположена кольцевая молекула ДНК — «бактериальная хромосома», где хранится весь генетический материал клетки.

- Плазмиды — небольшие дополнительные кольцевые молекулы ДНК, несущие обычно всего несколько генов. Плазмиды, в отличие от бактериальной хромосомы, не являются обязательным компонентом клетки. Обычно они придают бактерии определенные полезные для неё свойства, такие как устойчивость к антибиотикам, способность усваивать из среды определенные энергетические субстраты, способность инициировать половой процесс и тд.

- Рибосомы прокариот, как и у всех других живых организмов, отвечают за осуществление процесса трансляции (одного из этапов биосинтеза белка). Однако бактериальные рибосомы несколько меньше, чем эукариотические и имеют другой состав белков и РНК. Из-за этого бактерии, в отличие от эукариот, чувствительны к таким антибиотикам, как эритромицин и тетрациклин, которые избирательно действуют на прокариотические рибосомы.

- Споры (эндоспоры) — окруженные плотной оболочкой структуры, содержащие ДНК бактерии и обеспечивающее выживание в неблагоприятных условиях. К образованию спор способны лишь некоторые виды прокариот, например в частности возбудитель столбняка, возбудитель ботулизма и возбудитель сибирской язвы. Для образования эндоспоры клетка реплицирует свою ДНК и окружает копию плотной оболочкой, из созданной структуры удаляется избыток воды, и в ней замедляется метаболизм. Споры бактерий могут выдерживать довольно жесткие условия среды, такие как длительное высушивание, кипячение, коротковолновое облучение.

Сравнительная характеристика клеток эукариот и прокариот

Вы можете увидеть сравнение по признакам прокариот и эукариот в таблице.

| Признак | Прокариоты | Эукариоты |

| Размеры клеток | Средний диаметр 0,5 —10 мкм | Средний диаметр 10 — 100 мкм |

| Организация генетического материала | ||

| Форма, количество и расположение молекул ДНК | Обычно имеется одна кольцевая молекула ДНК, размещенная в цитоплазме | Обычно есть несколько линейных молекул ДНК — хромосом, локализованных в ядре. В интерфазном ядре (вне деления) хромосомы представляют собой хроматин: ДНК компактизируется в комплексе с белками |

| Деление | ||

| Тип деления | Простое бинарное деление. Веретено деления не образуется | Мейоз или митоз |

| Органеллы | ||

| Наличие мембранных органелл | Окруженные мембранами органеллы отсутствуют, иногда плазмалемма образует выпячивание внутрь клетки | Имеется большое количество одномембранных и двумембранных органелл |

Строение эукариотической клетки

Строение эукариотической клетки смотрите на рисунке.

Рисунок 2. Строение эукариотической клетки

Поверхностный комплекс клетки

Плазматическая мембрана называется также плазмалеммой, наружной клеточной мембраной. Это биологическая мембрана, толщиной около 10 нанометров. Обеспечивает в первую очередь разграничительную функцию по отношению к внешней для клетки среде. Кроме этого она выполняет транспортную функцию.

Поверхностый аппарат животных клеток дополнительно включает гликокаликс. Гликокаликс представляет собой «заякоренные» в плазмалемме молекулы углеводов. Гликокаликс выполняет рецепторную и маркерную функции.

У большинства грибов и растений есть клеточная стенка — жёсткая оболочка клетки, расположенная снаружи от цитоплазматической мембраны и выполняющая структурные, защитные и транспортные функции.

Рисунок 3. Клеточная мембрана.

Мембрана клетки

- Барьер толщиной около 8 нм, отделяет живую клетку от окружающей ее среды

- Фосфолипиды и белки являются основными макромолекулами в мембранах

- Составляющие являются амфипатическими молекулами

- Имеются гидрофобные и гидрофильные области

- Избирательно проницаема, что позволяет некоторым веществам проходить легче, чем другим.

Цитоплазма

Жидкую составляющую цитоплазмы также называют цитозолем. Под световым микроскопом казалось, что клетка заполнена чем-то вроде жидкой плазмы или золя, в котором «плавают» ядро и другие органоиды. На самом деле это не так. Внутреннее пространство эукариотической клетки строго упорядочено.

Передвижение органоидов координируется при помощи специализированных транспортных систем, так называемых микротрубочек, служащих внутриклеточными «дорогами», и специальных белков динеинов и кинезинов, играющих роль «двигателей». Отдельные белковые молекулы также не диффундируют свободно по всему внутриклеточному пространству, а направляются в необходимые компартменты при помощи специальных сигналов на их поверхности, узнаваемых транспортными системами клетки.

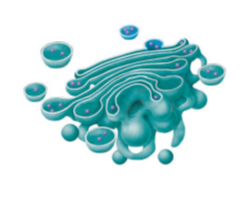

Эндоплазматический ретикулум

В эукариотической клетке существует система переходящих друг в друга мембранных отсеков (трубок и цистерн), которая называется эндоплазматическим ретикулумом (или эндоплазматическая сеть, ЭПР или ЭПС). Ту часть ЭПР, к мембранам которого прикреплены рибосомы, относят к шероховатому (гранулярному, грубому) эндоплазматическому ретикулуму, на его мембранах происходит синтез белков. Те компартменты, на стенках которых нет рибосом, относят к гладкому ЭПР, принимающему участие в синтезе липидов. Внутренние пространства гладкого и гранулярного ЭПР не изолированы, а переходят друг в друга и сообщаются с просветом ядерной оболочки.

Рисунок 4. Эндоплазмический ретикулум

Гранулярный ЭПР

- Расположены в плоских мешках

- Рибосомы на поверхности придают ей грубый вид

- Некоторые полипептидные цепи входят в грубый ЭПР и модифицированы

- Клетки, которые специализируются на секретировании белков, имеют много грубых ЭПР

Гладкий ЭПР

- Серия взаимосвязанных трубочек

- На поверхности нет рибосом

- Липиды собраны внутри канальцев

- Гладкая ЭПР печени инактивирует отходы, лекарства

- Саркоплазматическая сеть мышц является специализированной формой, которая хранит кальций

Функции ЭПР

Гладкий ЭПР

- Синтезирует липиды

- Метаболизирует углеводы

- Детоксифицирует лекарства и яды

- Накапливает ионы кальция

Гранулированный ЭПР

- Имеет связанные рибосомы

- Распределяет транспортные пузырьки, белки, окруженные мембранами

- Является мембранным заводом для клетки

- Аппарат Гольджи

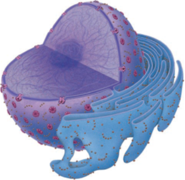

Аппарат Гольджи

Аппарат Гольджи представляет собой стопку плоских мембранных цистерн, несколько расширенных ближе к краям. В цистернах аппарата Гольджи созревают некоторые белки, синтезированные на мембранах гранулярного ЭПР и предназначенные для секреции или образования лизосом. То есть это органоид, который упаковывает синтезированные в клетке вещества и побочные продукты для дальнейшей секреции или расщепления.

Рисунок 5. Аппарат Гольджи

Функции аппарата Гольджи

- Модифицирует продукты клетки.

- Производит определенные макромолекулы.

- Сортирует и упаковывает материалы в транспортные пузырьки.

Пузырьки

Небольшие мембранно-замкнутые мешковидные пузырьки образуются в большом количестве во множестве типов, как сами по себе, так и в почках. Есть много типов, но два основных: лизосомы и пероксисомы.

Лизосомы

Лизосомы, которые исходят из органов Гольджи, принимают участие во внутриклеточном пищеварении. Они содержат мощные ферменты, которые могут расщеплять углеводы , белки, нуклеиновые кислоты и липиды. Везикулы внутри лейкоцитов или амеб доставляют лизосомы к поглощенным бактериям, клеточным частям и другому мусору. Ферменты работают лучше всего в кислой среде внутри лизосомы.

Лизосомы разрушают изношенные части клеток или молекулы, чтобы их можно было использовать для создания новых клеточных структур. Некоторые типы клеток могут поглощать другие клетки путем фагоцитоза; это формирует пищевую вакуоль. Лизосома сливается с пищей вакуолизирует и переваривает молекулы. Лизосомы также используют ферменты для рециркуляции собственных органелл и макромолекул клетки, процесс, называемый аутофагией.

Пероксисомы

У растений и животных пузырьки, называемые пероксисомами, образуют и делятся сами по себе, поэтому они не являются частью эндомембранной системы.

Пероксисомы содержат ферменты, которые переваривают жирные кислоты и аминокислоты. Они также расщепляют перекись водорода, токсичный побочный продукт метаболизма жирных кислот.

Ферменты пероксисом превращают перекись водорода в воду и кислород или используют ее в реакциях, которые расщепляют алкоголь и другие токсины.

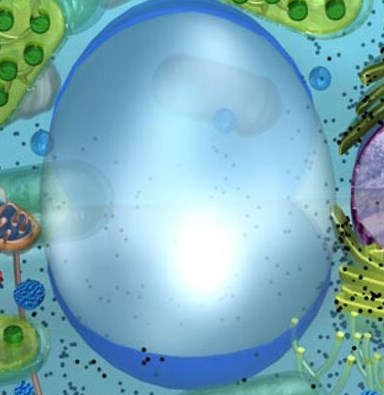

Ядро

Клеточное ядро содержит молекулы ДНК, на которых записана генетическая информация организма. В ядре происходит репликация — удвоение молекул ДНК, а также транскрипция — синтез молекул РНК на матрице ДНК. В ядре же синтезированные молекулы РНК претерпевают некоторые модификации (например, в процессе сплайсинга из молекул матричной РНК исключаются незначащие, бессмысленные участки), после чего они выходят в цитоплазму.

Сборка рибосом также происходит в ядре, в специальных образованиях, называемых ядрышками. Оболочка ядра двумембранная, сливается с шероховатым ЭПР. В некоторых местах внутренняя и внешняя мембраны ядерной оболочки сливаются и образуют так называемые ядерные поры, через которые происходит материальный обмен между ядром и цитоплазмой.

Рисунок 6. Ядро клетки.

Вакуоль

Вакуоль — одномембранный органоид, содержащийся в некоторых эукариотических клетках и выполняющий различные функции (секреция, экскреция и хранение запасных веществ, аутофагия, автолиз и др.). Вакуоли развиваются из мембранных пузырьков — провакуолей. Провакуоли являются производными эндоплазматического ретикулума и комплекса Гольджи, они сливаются и образуют вакуоли.

Рисунок 7. Вакуоль.

Вакуоли и их содержимое рассматриваются как обособленный от цитоплазмы компартмент. Различают пищеварительные и сократительные (пульсирующие) вакуоли, регулирующие осмотическое давление и служащие для выведения из организма продуктов распада. Вакуоли особенно хорошо заметны в клетках растений: во многих зрелых клетках растений они составляют более половины объёма клетки, при этом они могут сливаться в одну гигантскую вакуоль. Одна из важных функций растительных вакуолей — накопление ионов и поддержание тургора (тургорного давления). Вакуоль — это место запаса воды.

Мембрана, в которую заключена вакуоль, называется тонопласт, а содержимое вакуоли — клеточный сок. Клеточный сок состоит из воды и растворенных в ней веществ.

Цитоскелет

К элементам цитоскелета относят белковые фибриллярные структуры, расположенные в цитоплазме клетки: микротрубочки, актиновые и промежуточные филаменты. Микротрубочки принимают участие в транспорте органелл, входят в состав жгутиков, из микротрубочек строится митотическое веретено деления. Актиновые филаменты необходимы для поддержания формы клетки, псевдоподиальных реакций. Роль промежуточных филаментов, по-видимому, также заключается в поддержании структуры клетки. Белки цитоскелета составляют несколько десятков процентов от массы клеточного белка.

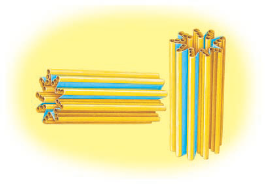

Центриоли

Центриоли представляют собой цилиндрические белковые структуры, расположенные вблизи ядра клеток животных (у растений центриолей нет, за исключением низших водорослей). Центриоль представляет собой цилиндр, боковая поверхность которого образована микротрубочками.

Вокруг центриолей находится так называемый центр организации цитоскелета, район в котором группируются минус концы микротрубочек клетки.

Рисунок 8. Центриоли.

Перед делением клетка содержит две центриоли, расположенные под прямым углом друг к другу. В ходе митоза они расходятся к разным концам клетки, формируя полюса веретена деления. После цитокинеза каждая дочерняя клетка получает по одной центриоли, которая удваивается к следующему делению. Удвоение центриолей происходит не делением, а путём синтеза новой структуры, перпендикулярной существующей.

Митохондрии

Митохондрии — особые органеллы клетки, основной функцией которых является синтез АТФ — универсального носителя энергии. Дыхание (поглощение кислорода и выделение углекислого газа) происходит также за счёт энзиматических систем митохондрий.

Внутренний просвет митохондрий, называемый матриксом, отграничен от цитоплазмы двумя мембранами, наружной и внутренней, между которыми располагается межмембранное пространство. Внутренняя мембрана митохондрии образует складки, так называемые кристы. В матриксе содержатся различные ферменты, принимающие участие в дыхании и синтезе АТФ. Центральное значение для синтеза АТФ имеет водородный потенциал внутренней мембраны митохондрии.

Рисунок 9. Митохондрии.

Митохондрии имеют свой собственный ДНК-геном и прокариотические рибосомы, что, безусловно, указывает на симбиотическое происхождение этих органелл. В ДНК митохондрий закодированы совсем не все митохондриальные белки, большая часть генов митохондриальных белков находятся в ядерном геноме, а соответствующие им продукты синтезируются в цитоплазме, а затем транспортируются в митохондрии. Геномы митохондрий отличаются по размерам: например геном человеческих митохондрий содержит всего 13 генов.

Пластиды

Пластиды (от др.-греч. Πλαστόс — вылепленный) — полуавтономные органеллы высших растений, водорослей и некоторых фотосинтезирующих простейших. Пластиды имеют от двух до четырёх мембран, собственный геном и белоксинтезирующий аппарат.

Согласно симбиогенетической теории пластиды, как и митохондрии, произошли в результате «захвата» древней цианобактерии предшественником эукариотической «хозяйской» клетки. При этом внешняя мембрана пластид соответствует плазматической мембране хозяйской клетки, межмембранное пространство — внешней среде, внутренняя мембрана пластид — мембране цианобактерии, а строма пластид — цитоплазме цианобактерии. Наличие трёх (эвгленовые и динофлагелляты) или четырёх (золотистые, бурые, жёлто-зелёные, диатомовые водоросли) мембран считается результатом двух- и трёхкратного эндосимбиоза соответственно.

Хлоропласты (от греч. Χλωρός — «зелёный») — зелёные пластиды, которые встречаются в клетках фотосинтезирующих эукариот. С их помощью происходит фотосинтез. Хлоропласты содержат хлорофилл.

В одной клетке листа может находиться 15—20 и более хлоропластов, а у некоторых водорослей — лишь 1 -2 гигантских хлоропласта (хроматофора) различной формы.

Хлоропласты ограничены двумя мембранами — наружной и внутренней. Наружная мембрана отграничивает жидкую внутреннюю гомогенную среду хлоропласта — строму (матрикс) В строме содержатся белки, липиды, ДНК (кольцевая молекула) , РНК, рибосомы и запасные вещества (липиды, крахмальные и белковые зерна), а также ферменты, участвующие в фиксации углекислого газа.

Внутренняя мембрана хлоропласта образует впячивания внутрь стромы — тилакоиды, которые имеют форму уплощенных мешочков (цистерн) . Несколько таких тилакоидов, лежащих друг над другом, образуют грану, и в этом случае они называются тилакоидами граны. Именно в мембранах тилакоидов локализованы светочувствительные пигменты, а также переносчики электронов и протонов, которые участвуют в поглощении и преобразовании энергии света.

Рисунок 10. Хлоропласты.

Межклеточные контакты

У высших животных и растений клетки объединены в ткани и органы, в составе которых они взаимодействуют между собой, в частности, благодаря прямым физическим контактам. В растительных тканях отдельные клетки соединяются между собой с помощью плазмодесм, а животные образуют различные типы клеточных контактов, в основном десмосомы.

Плазмодесмы растений — это тонкие цитоплазматические каналы, которые проходят через клеточные стенки соседних клеток, соединяя их между собой. Полость плазмодесм устлана плазмалеммой. Совокупность всех клеток, объединенных плазмодесмами, называется симпластом, между ними возможен регулируемый транспорт веществ.

Осмотическое давление в клетке

Осмотическое давление — избыточное гидростатическое давление на раствор, отделённый от чистого растворителя полупроницаемой мембраной, при котором прекращается диффузия растворителя через мембрану (осмос). Это давление стремится уравнять концентрации обоих растворов вследствие встречной диффузии молекул растворённого вещества и растворителя.

Мера градиента осмотического давления, то есть различия водного потенциала двух растворов, разделённых полупроницаемой мембраной, называется тоничностью. Раствор, имеющий более высокое осмотическое давление по сравнению с другим раствором, называется гипертоническим, имеющий более низкое — гипотоническим.

Тургор тканей — напряжённое состояние оболочек живых клеток. Тургорное давление — внутреннее давление, которое развивается в растительной клетке, когда в неё в результате осмоса входит вода и цитоплазма прижимается к клеточной стенке; это давление препятствует дальнейшему проникновению воды в клетку.

Тургор обуславливается тремя факторами: внутренним осмотическим давлением клетки, которое вызывает напряжение клеточной оболочки, внешним осмотическим давлением, а также упругостью клеточной оболочки.

Рисунок 11. Взаимодействие эритроцитов и растительной клетки с растворами.

Дифференцировка клеток многоклеточного организма

Многоклеточные организмы состоят из клеток, которые в той или иной степени отличаются по строению и функциям, например, у взрослого человека около 230 различных типов клеток. Все они являются потомками одной клетки — зиготы (в случае полового размножения) — и приобретают различия в результате процесса дифференцировки.

Дифференцировка в подавляющем большинстве случаев не сопровождается изменением наследственной информации клетки, а обеспечивается лишь путем регуляции активности генов, специфический характер экспрессии генов наследуется во время деления материнской клетки обычно благодаря эпигенетическим механизмам. Однако есть исключения: например, при образовании клеток специфической иммунной системы позвоночных происходит перестройка некоторых генов, эритроциты млекопитающих полностью теряют всю наследственную информацию, а половые клетки — её половину.

Различия между клетками на первых этапах эмбрионального развития появляются, во-первых, вследствие неоднородности цитоплазмы оплодотворенной яйцеклетки, из-за чего во время процесса дробления образуются клетки, различающиеся по содержанию определенных белков и РНК; во-вторых, важную роль играет микроокружение клетки — её контакты с другими клетками и средой.

Возникновение клеток

Доподлинно неизвестно, когда на Земле появилась первая клетка и каким путем она возникла. Наиболее ранние вероятные ископаемые остатки клеток, приблизительный возраст которых оценен в 3,49 млрд лет, найдены на востоке Пилбары (Австралия), хотя биогенность их происхождения была поставлена под сомнение. О существовании жизни в раннем архее свидетельствуют также строматолиты того же периода.

Возникновению первых клеток должно было предшествовать накопление органических веществ в среде и появление определенной формы пребиотического метаболизма. Протоклетки содержали как минимум два обязательных элемента: наследственную информацию в виде молекул, способных к саморепликации, и определенного рода оболочки, которая ограждала внутреннее содержимое первых клеток от окружающей среды.

Наиболее вероятным кандидатом на роль саморепликативных молекул является РНК, поскольку она может одновременно выступать и носителем наследственной информации, и катализатором; кроме того, РНК, в отличие от ДНК, самодостаточна для осуществления биосинтеза белков.

Подробнее о клетке вы можете узнать из видео:

Без клетки нет жизни, клетка — это наша жизнь. Поэтому если узнавать больше о клетке, то можно объяснить, например, действие многих компонентов на нашу жизнь и самочувствие. Изучайте строение клетки и особенно важно изучать клетку будущим врачам.

novstudent.ru

Строение клетки 5 класс биология рисунок

Все живые организмы состоят из клеток. В древние времена в это не поверил бы ни один человек, а сейчас в каждой школе на уроке биологии любой ученик может взять микроскоп и увидеть эти клетки. Причем можно будет разглядеть и строение клетки, и понять модель деления живой клетки. А если под рукой нет увеличивающего оборудования, то можно все тоже самое, но с подписями посмотреть в картинках.

Схема растительной клетки карандашом.

Картинка без подписей.

Из чего состоит клетка.

Деление клетки.

Модель.

Основные свойства.

Зарисуйте клетку и подпишите её части.

Различия животной, растительной, грибной клетки.

Для урока биологии.

Наглядный пример.

pickimage.ru

3. Строение клетки. Клеточные органоиды

Ядрышко представляет собой плотное округлое тело внутри ядра. Обычно в ядре клетки бывает от одного до семи ядрышек. Они хорошо видны между делениями клетки, а во время деления — разрушаются.Функция ядрышек — синтез РНК и белков, из которых формируются особые органоиды — рибосомы.

Рибосомы участвуют в биосинтезе белка. В цитоплазме рибосомы чаще всего расположены на шероховатой эндоплазматической сети. Реже они свободно взвешены в цитоплазме клетки.

Эндоплазматическая сеть (ЭПС) участвует в синтезе белков клетки и транспортировке веществ внутри клетки.

Значительная часть синтезируемых клеткой веществ (белков, жиров, углеводов) не расходуется сразу, а по каналам ЭПС поступает для хранения в особые полости, уложенные своеобразными стопками, «цистернами», и отграниченные от цитоплазмы мембраной. Эти полости получили название аппарат (комплекс) Гольджи. Чаще всего цистерны аппарата Гольджи расположены вблизи от ядра клетки.

Аппарат Гольджи принимает участие в преобразовании белков клетки и синтезирует лизосомы — пищеварительные органеллы клетки.

Лизосомы представляют собой пищеварительные ферменты, «упаковываются» в мембранные пузырьки, отпочковываются и разносятся по цитоплазме.

В комплексе Гольджи также накапливаются вещества, которые клетка синтезирует для нужд всего организма и которые выводятся из клетки наружу.

Митохондрии — энергетические органоиды клеток. Они преобразуют питательные вещества в энергию (АТФ), участвуют в дыхании клетки.

Митохондрии покрыты двумя мембранами: наружная мембрана гладкая, а внутренняя имеет многочисленные складки и выступы — кристы.

В мембрану крист встроены ферменты, синтезирующие за счёт энергии питательных веществ, поглощённых клеткой, молекулы аденозинтрифосфата (АТФ).

АТФ — это универсальный источник энергии для всех процессов, происходящих в клетке.

Количество митохондрий в клетках различных живых существ и тканей неодинаково.

Например, в сперматозоидах может быть всего одна митохондрия. Зато в клетках тканей, где велики энергетические затраты (в клетках летательных мышц у птиц, в клетках печени), этих органоидов бывает до нескольких тысяч.

Митохондрии имеют собственную ДНК и могут самостоятельно размножаться (перед делением клетки число митохондрий в ней возрастает так, чтобы их хватило на две клетки).

Митохондрии содержатся во всех эукариотических клетках, а вот в прокариотических клетках их нет. Этот факт, а также наличие в митохондриях ДНК позволило учёным выдвинуть гипотезу о том, что предки митохондрий когда-то были свободноживущими существами, напоминающими бактерии. Со временем они поселились в клетках других организмов, возможно, паразитируя в них. А затем за многие миллионы лет превратились в важнейшие органоиды, без которых ни одна эукариотическая клетка не может существовать.

Плазматическая мембрана

www.yaklass.ru

Клетка человека: строение, типы, питание, фото

Клетка, — это базовая единица всего живого, кроме вирусов. Все остальные животные, растения, бактерии – всё состоит из клеток. Даже наши волосы и ногти построены из клеток, только отмерших.

Человеческий организм состоит, по самым скромным подсчётам, из 30 триллионов клеток. Для сравнения – на земле живёт всего 7 миллиардов людей. Вдумайтесь — каждый из нас состоит их грандиозного количества маленьких живых существ, которых в 4200 раз больше, чем людей на всей нашей планете!

При этом любая клетка, несмотря на крохотные размеры – штука вполне самостоятельная и ограничена от внешнего мира плотной, но эластичной стенкой-мембраной. Клетка рождается, живёт, питается, делится и умирает. Внутри её происходит собственный обмен веществ.

И, несмотря на крохотные размеры, клетка невероятно сложна. Клетка — если и не целый мир, то уж огромный биохимический завод – точно. Он состоит из отдельных «цехов» – органелл, обладающих определённой автономностью.

Строение клетки в разрезе

Даже одна из самых простых органелл – клеточная мембрана (по сути, обычная перегородка!) удивляет своей сложностью. И это позволяет ей выполнять десятки самых разных функций. А у митохондрий есть даже собственная ДНК! Это значит, что когда-то, в глубокой древности, они были самостоятельными организмами.

Клеточная мембрана — едва ли не простейший элемент клетки

Клеточная мембрана — едва ли не простейший элемент клетки

Типы клеток и их внешний вид

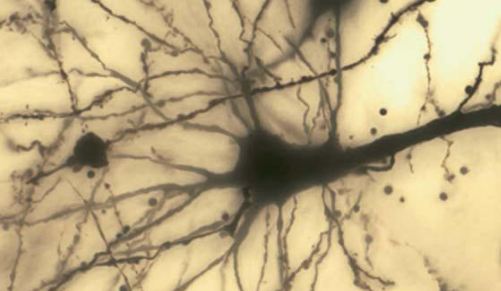

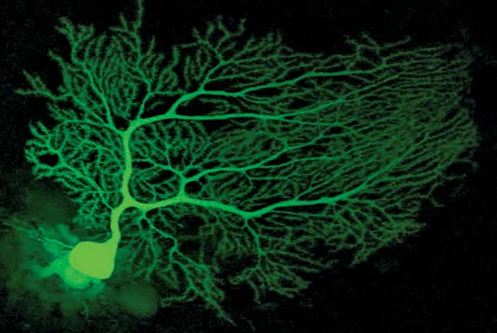

Организм человека состоит из клеток самых разных типов. Они абсолютно разные. То есть, совершенно. Нервные клетки отличаются от клеток, скажем, кишечника, как небо и земля. Кстати, на самом деле нервных клеток тоже множество типов, и они мало похожи друг на друга.

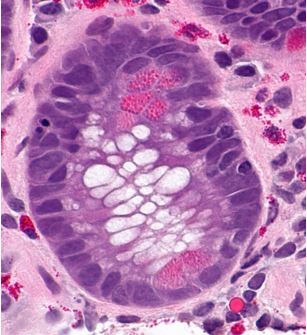

Клетка Панета тонкой кишки. Обеспечивают антибактериальную защиту.

Нервная клетка типа Веретенообразный нейрон (иначе — нейроны фон Экономо). Служит для быстрой передачи информации.

Нервная клетка типа Клетка Пуркинье

Общее количество типов клеток в человеческом организме до сих пор точно не установлено, ведь учёные постоянно открывают всё новые и новые типы. Но только основных, базовых разновидностей клеток известно более 200, и это не считая подтипов.

Формы клеток совершенно различны – сферы, кубы, параллелепипеды, сложные многогранники нити, «кусты», … и вообще бесформенные клетки, форму которых тяжело определить одним словом.

В общем, фантастическое разнообразие типов, форм, цветов и функций.

Да, человек, устроен сложно.

Продолжительность жизни клеток организма.

Смертные и бессмертные клетки.

Большинство клеток в организме на протяжении всей жизни человека возникают и отмирают, а на их место приходят новые. Это, условно говоря, смертные клетки. Размножаются они обычным делением (митозом), а потому количество их не уменьшается, — на место отмерших приходят новые. Так, клетки кишечника живут в среднем до 5 дней, клетки крови тромбоциты до 10 дней, эритроциты — 120 дней, клетки кожи от 10-ти до 30-ти, а печени – около 480 дней. То есть, за 80-летнюю жизнь человек полностью «меняет» кишечник почти 6000 раз, а печень – всего 60 раз.

Но есть клетки, способные жить более 100 лет. Их мы условно назовём «бессмертными». Их в организме меньше, чем «смертных», но всё равно число внушительное. Так, нейронов – клеток нервной системы, — не менее 85 миллиардов. Кроме них к бессмертным относятся и половые клетки, а также некоторые клетки мышц.

Несмотря на условное бессмертие, эти клетки вполне себе успешно гибнут от, скажем так, несчастных случаев. Но на их место всё равно приходят новые. Так, нейроны появляются из стволовых клеток, которые, образно говоря, являются «болванками», «заготовками» для производства новых клеток практически любого типа. Они тоже бессмертны, поскольку могут делиться бесконечное количество раз. К условно-бессмертным относятся, увы, и раковые образования, также не имеющие предела деления. Обычные же, «смертные» клетки могут делиться около 52-х раз, чуть больше или чуть меньше (число их возможных делений называется «пределом Хейфлика»).

Такая «несправедливость» связана, по всей видимости, с естественным процессом сокращения концевых участков т.н. теломеров (от др.-греч. τέλος – конец и μέρος — часть) – концевых участков хромосом. При каждом делении обычной клетки (а этих делений может быть плюс-минус 52), теломеры сокращаются. Когда они исчезают совсем, организм просто убивает клетку, поскольку считает её старой и ни на что негодной. Процесс «планового убийства» клеток носит название апоптоз.

При этом, однако, организм исправно снабжает «бессмертные» клетки (и раковые в том числе!) специальным ферментом – теломеразой, — который удлиняет теломеры и, таким образом, отменяет необходимость апоптоза.

Поэтому, к слову, рак так трудно победить. Для этого нужно запретить организму снабжать раковые образования теломеразой. Но как это сделать, мы пока не знаем.

Но узнаем обязательно.

Химический состав клетки

Он, естественно, различен для клеток разных типов, но в целом можно говорить об определённой выдержанности состава (но не содержаний конкретных элементов, которые значительно отличаются).

В состав клетки входит практически вся таблица Менделеева (кроме самых тяжёлых элементов) и плюс большое количество органических соединений. То есть, можно говорить о том, что в клетке есть практически всё, что есть в природе. В настоящий момент считается, что в составе клетки насчитывается около 90 химических элементов. 25 из них важны для нормального функционирования организма, а 18 – жизненно необходимы.

Неорганические вещества принято разделять на 4 группы:

Биоэлементы (иначе – органогены)

| Элемент | Содержание, % |

| Кислород | 65-75 |

| Углерод | 15-18 |

| Водород | 8-10 |

| Азот | 2-3 |

| Всего | ок. 98% |

Макроэлементы (иначе – минералы)

| Элемент | Содержание, % |

| Кальций | 0,04-2,00 |

| Фосфор | 0,2-1,0 |

| Калий | 0,15-0,4 |

| Сера | 0,15-0,2 |

| Хлор | 0,05-0,1 |

| Натрий | 0,02-0,03 |

| Магний | 0,02-0,03 |

| Железо | 0,01-0,015 |

| Всего | до 1.98% |

Микроэлементы (иначе – минералы)

| Элемент | Содержание, % |

| Цинк | до 0,001 |

| Медь | до 0,001 |

| Хром | до 0,001 |

| Ванадий | до 0,001 |

| Ванадий | до 0,001 |

| Германий | до 0,001 |

| Йод | до 0,001 |

| Марганец | до 0,001 |

| Кобальт | до 0,001 |

| Никель | до 0,001 |

| Селен | до 0,001 |

| Фтор | до 0,001 |

| Рутений | до 0,001 |

| Молибден | до 0,001 |

| Бор | до 0,001 |

| Всего | до 0.02% |

Ультрамикроэлементы

| Элемент | Содержание, % |

| Золото | до 0,0000001 |

| Серебро | до 0,0000001 |

| Платина | до 0,0000001 |

| Ртуть | до 0,0000001 |

| Цезий | до 0,0000001 |

| Бериллий | до 0,0000001 |

| Радий | до 0,0000001 |

| Уран | до 0,0000001 |

| и около 50-ти других | |

| Всего | менее 0.00001% |

Органические вещества, состоящие, в свою очередь, из неорганических химических элементов, в среднем составляют следующий проценты от общей массы клетки:

| Вещество | Содержание, % |

| Белки и аминокислоты | 10-20 |

| Жиры (липиды) | 1-5 |

| Углеводы (моно-, ди- и полисахариды) | 0,2-2,0 |

| Нуклеиновые кислоты (биополимеры; в т.ч. ДНК и РНК) | 1-2 |

| Низкомолекулярные органические вещества, в т.ч. аденозинтрифосфат | 0,1-0,5 |

| Биологически активные вещества и ферменты | ок. 0,1 |

Все элементы и вещества, входящие в состав клетки, выполняют одну, а чаще множество функций. Впрочем, назначение некоторых ультрамикроэлементов пока не установлено.

Питание клетки

Питанием клетки называется процесса захвата (иначе — интернализации) из внешней среды необходимых веществ, иногда в виде отдельных молекул химических элементов, иногда целых их групп (пищевых частиц). Практически все химические элементы, из которых состоят клетки, не синтезируются организмом и должны поступать извне.

Чтобы клетка смогла захватить нужные вещества, они должны предварительно поступить в т.н. внеклеточный матрикс – субстанцию, заполняющую пространство между клетками. К матриксу причисляют также плазму крови и лимфатическую жидкость.

Молекулы гиалуроновой кислоты (красно-оранжевые) во внеклеточном матриксе

Молекулы гиалуроновой кислоты (красно-оранжевые) во внеклеточном матриксе

В состав матрикса входят коллаген, фибрин, эластин, гликопротеины, протеогликаны, гиалуроновая кислота, а также, в меньшем количество, фибронектины, ламинины и нидогены. Естественно, матрикс сам нуждается в «строительном материале» для своих компонентов, которые также должны привноситься извне.

Есть два принципиально разных способа использования клеткой полученного питания. Первый из них – ассимиляция — подразумевает, что молекулы питательных веществ захватываются и либо напрямую усваиваются клеткой, либо используются ей для построения других нужных её молекул. Второй – диссимиляция (или клеточное дыхание) – заключается в преобразовании полученных веществ в энергию, необходимую для выполнения различных функций.

Клетка не только питается, но и выводит остатки своей жизнедеятельности. И также через мембрану, откуда они выводятся дальше, через лимфатическую и другие системы организма. То есть, клетка, подобно человеку, имеет настоящую пищеварительную систему.

Естественно предположить, что нормальное «пищеварение» клеток — основа здоровья организма в целом. Поэтому, формируя рацион питания, мы должны думать не о том, как насытить свой желудок, а о том, как предоставить всем клеткам нужное им питание. А это, как мы уже установили, не более и не менее, как 90 химических элементов. И если с биоэлементами обычно никаких проблем нет, то на уровне макроэлементов уже начинаются трудности. Одних поступает больше, других меньше, третьи отсутствуют совсем. С микроэлементами дело обстоит ещё хуже. Человеческий организм имеет колоссальный ресурс для выживания даже при самом отвратительном питании (например, как у тибетских монахов), но речь идёт именно о выживании, а не полноценной жизни и, тем более, расширении его возможностей. Поэтому учёные поднимают вопрос полноценного питания клеток встаёт всё чаще. Он обязательно должен быть решён каждым из нас как можно раньше и полнее.

Клеточное питание – это как раз об этом.

Вконтакте

Одноклассники

kletochnoe-pitanie.com