часть 1 – Вести Экономика, 07.09.2019

Москва, 7 сентября — «Вести.Экономика». Проблемы истоков Второй мировой войны, и в этой связи история подписания советско-германского пакта о ненападении от 23 августа 1939 г., продолжают оставаться в центре внимания отечественных и зарубежных историков. Среди наиболее распространенных мифов – попытки возложить на Советский Союз и, в частности, на советско-германский пакт о ненападении вину за возникновение и начало Второй мировой войны, ответственность за провал трехсторонних (СССР, Англии и Франции) переговоров летом 1939 г., за вступление советских войск на территорию Польши в сентябре 1939 г. Однако документы свидетельствуют: этой вины нет. Причины Второй мировой войны исследует старший научный сотрудник ИВИ РАН, к. и. н. Дмитрий Суржик.

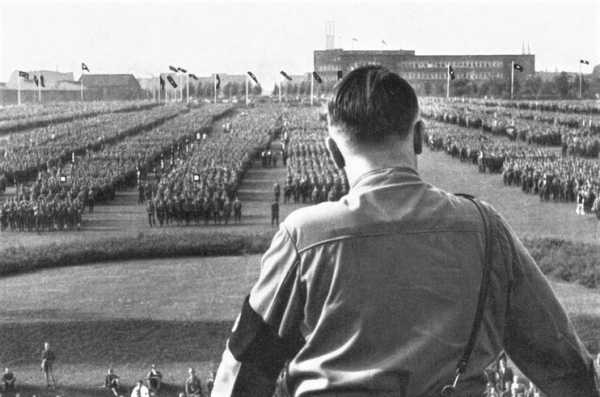

Гитлер принимает парад

Для понимания причин возникновения Второй мировой войны необходим анализ событий в длительной исторической ретроспективе. Поэтому следует обратиться к Европе после окончания Первой мировой войны и особенно к истории международных отношений 1930-х гг. Вторая мировая была развязана нацистской Германией и ее союзниками. Политика и действия Советского Союза могут быть поняты и изложены в контексте истории решений Версальской конференции после окончания Первой мировой войны, развития стран 1920-30-е гг. и особенно – Мюнхенского сговора между лидерами Англии, Франции, Германии и Италии в сентябре 1938 г. и реалиях событий лета 1939 г.

Подписание Версальского мирного договора

Не смогла решить проблемы межвоенных международных отношений и Лига Наций. До начала 1930-х гг. она крайне осторожно включалась в решение вопросов международной безопасности, а затем ограничилась лишь декларативными шагами. Можно однозначно утверждать, что Лига Наций была в значительной степени ориентирована на решение проблем, вызванных Первой мировой войной, но уделяла слишком мало внимания предотвращению будущих конфликтов.Милитаристская идеология

30 октября 1922 г. и 30 января 1933 г. в Италии и Германии соответственно пришли к власти силы, не скрывавшие своих имперских устремлений и однозначно заявившие о том, что единственным решением своих международных проблем они видят войну, подготовку к которой и начали с первых дней. В тот же период на Дальнем Востоке, в Японии, оформилась шовинистически-милитаристская идеология. Одним из ее главных лозунгов было построение «Великой восточноазиатской сферы сопроцветания», которая должна была вытеснить из восточной Евразии европейцев и подчинить эти народы владычеству Токио.Конец «эпохи Рапалло»

С приходом к власти в Германии А. Гитлера закончилась 10-летняя советско-германская «эпоха Рапалло», главным аспектом которой было взаимовыгодное военно-техническое сотрудничество германской Веймарской республики и СССР. Явно недостаточное для того, чтобы создать в каждой из стран современные виды вооружения (танки, самолеты, химическое оружие), Раппальское соглашение и последующее сотрудничество тем не менее сыграли свою роль.

Вместе с тем уже здесь прорисовывались контуры тревожного будущего. Лига Наций раскололась и не смогла обуздать агрессию фашистской Италии против Эфиопии. 9 октября 1934 г. в Марселе были убиты французский министр иностранных дел Л. Барту и югославский король Александр I – два основных европейских союзника СССР того времени. Пришедший к власти во Франции Пьер Лаваль уже не сможет отменить военный союз с Чехословакией, но сделает все возможное для его саботажа – вплоть до подписания 30 сентября 1938 г. Мюнхенского соглашения, а в последующем возглавит марионеточное правительство в Виши. В 1937 г. (вплоть до начала «воздушной войны» Гитлера против Британии) английское правительство возглавил Н. Чемберлен – консерватор с куда более узким кругозором, чем даже его предшественник. Хорошо зарекомендовавший себя скопидомством на посту канцлера казначейства, он, несмотря на многочисленные предостережения, ежегодно секвестировал бюджеты на развитие современных родов войск. Именно при его предшественнике (Р. Макдональде) и при Н. Чемберлене нацистский режим сможет практически безболезненно восстановить военную мощь Германии и развязать Вторую мировую войну.

Невилл Чемберлен, премьер-министр Великобритании с 1937 по 1940 гг.

«Пактовые» методы Германии

Для того чтобы начать мировую войну, гитлеровскому режиму требовалось мобилизовать германскую экономику, что было невозможным без обеспечения безопасности ее границ. В этой логике и действовал Гитлер. Первой крупной внешнеполитической победы ему удалось добиться 15 июля 1933 г. Тогда в Риме представители Великобритании, Франции, Италии и Германии подписали «Пакт согласия и сотрудничества». Он закрепил бытовавшее в сознании этих лидеров разделение на «старые нации», которые «право имеют», и «молодые народы», в отношении коих «позволено». Одной из таковых – наиболее серьезных угроз для себя – Берлин воспринимал Польшу, чьи вооруженные силы более чем втрое превосходили рейхсвер. Именно против восточного соседа был разработан единственный до 1935 г. немецкий мобилизационный план. Снять эту угрозу Берлину удалось своим первым пактом о ненападении — «Декларацией о неприменении силы между Германией и Польшей» от 26 января 1934 г. — и последовавшего весьма теплого (до самого конца 1938 г.) периода взаимоотношений с режимом Ю. Пилсудского и его политических наследников. Угроза Третьему рейху со стороны Франции была снята 21 мая 1934 г., когда Гитлер признал нерушимость германо-французской границы, т. е. вхождение в состав Третьей республики Эльзаса и Лотарингии. Теперь Третий рейх мог безнаказанно заняться военным строительством. Пока еще – соблюдая некие дипломатические нормы: 19 октября 1933 г. К. фон Нейрат сообщил Генеральному секретарю Лиги Наций Жозефу Авенолю о выходе Германии из этой организации. Тогда же Германия вышла и из женевской конференции по разоружению, и тогда же Гитлер заявил об увеличении военных расходов на 90%.Вбивая клин в англо-французские отношения, Гитлер играл на бескомпромиссности требований Парижа к Германии и необходимости той (в целях своей безопасности) поддерживать свои войска на уровне французских. Эта игра нашла отклик у политиков по другую сторону Ла-Манша. Расценивая характер немецкой ремилитаризации как оборонительный, британский премьер-министр Р. Макдональд был настроен благожелательно к нацистской военно-морской программе. Тем более что официально озвучиваемые Гитлером цифры тоннажа (35:100) не могли поколебать могущества королевских ВМС. В итоге это соотношение (равно как и 45:100 по подводному флоту) было закреплено англо-германским морским соглашением от 18 июня 1935 г. в результате обмена письмами между английским министром иностранных дел С. Хором и специальным уполномоченным Гитлера И. Риббентропом. Великобритания, понесшая значительные потери от кайзеровских подлодок в годы Первой мировой войны, повторяла ту же ошибку. Согласно «Закону о строительстве вермахта» от 16 марта 1935 г. в Германии на основе всеобщей воинской обязанности формировались вооруженные силы, имеющие все современные на тот момент виды войск (сухопутные, военно-морские и военно-воздушные). На это открытое нарушение статей Версальского мирного договора Лондон и Париж ответили лишь нотами протеста.

Следующим шагом на пути соглашательства Лондона с постепенным усилением военной мощи нацизма стала ремилитаризация Рейнской зоны. В 1923-1925 гг. «кузница Германии», Рурский бассейн, была оккупирован франко-бельгийскими войсками в ответ на задержку в выплате репараций Веймарской республикой. Многолетний конфликт был урегулирован лишь подписанием Локарнских соглашений 1925 г. о нерушимости европейских границ. Используя идею незаконно притесняемого государства, Гитлеру удалось добиться расположения британского премьер-министра С. Болдуина.

Немецкая армия в Рейнской области, 1936 г.

Утром 7 марта 1936 г. Берлин ввел 19 пехотных батальонов и несколько военных самолетов, а несколькими часами позднее, post-factum объясняя свои действия, вручил меморандум послам Франции, Великобритании, Италии и Бельгии о выходе из Локарнских соглашений. «Промышленное сердце» германского ВПК теперь было защищено от любых попыток остановить гитлеровскую агрессию. Позднее Гитлер сказал: «48 часов после марша в Рейнскую область были самыми изматывающими в моей жизни. Если бы французы вошли в Рейнскую область, нам пришлось бы ретироваться с поджатыми хвостами. Военные ресурсы, находившиеся в нашем распоряжении, были неадекватны даже для оказания умеренного сопротивления».Агрессор почувствовал свою безнаказанность, но пока еще нуждался в антисоветской риторике, чтобы не спугнуть Запад. И почти через полгода, 25 ноября 1936 г., в Берлине подписывается первый международный договор европейского и дальневосточного агрессоров – Антикоминтерновский пакт. В дальнейшем он будет дополнен германо-итальянским «Стальным пактом» 22 мая 1939 г. К моменту нападения Германии на СССР в Антикоминтерновский пакт войдут большинство праворадикальных европейских режимов: хортистская Венгрия, марионеточное государство Маньчжуо-Го, франкистская Испания. А в пятую годовщину подписания германо-японского военного союза к нему присоединятся Финляндия, Болгария, Румыния, коллаборантский режим Ван Цзивея, подконтрольные Берлину Хорватия, Словакия, Дания; статус наблюдателя получит Турция. Таким образом, блок агрессоров в Европе сложится в основных своих чертах к 1 сентября 1939 г., в то время как Декларация Объединенных Наций будет провозглашена лишь 1 января 1942 г.

Последствия Мюнхенского сговора

Сил вермахта было явно недостаточно для оказания какого-либо сопротивления на Западе, если бы там решили принудить агрессора к миру. Но англо-французские союзники не приняли такого решения 12-13 марта 1938 г. после «аншлюса Австрии». А в случае с поглощением рейхом Чехии (Мюнхенский сговор 30 сентября 1938 г. и расчленение Чехословакии 14-15 марта 1939 г.) Лондон и Париж выступили одной из сторон сделки за чужой счет . Советские предложения о военной помощи Чехословакии, сопровождавшиеся соответствующими организационно-мобилизационными мероприятиями Красной армии, не встретили одобрения в Варшаве и Бухаресте и не были приняты Прагой. Советский ультиматум (заявление Правительства СССР Правительству Польши от 23 сентября 1938 г.), предупреждавший Речь Посполитую о денонсации двустороннего договора о ненападении 1932 г. в случае участия Варшавы в разделе Чехословакии также не возымел действия.

Участники Мюнхенского соглашения 1938 года: премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен, премьер-министр Франции Эдуард Даладье, рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер, премьер-министр Италии Бенито Муссолини и Галеаццо Чиано (итальянский политик и зять Муссолини)

В истории международных отношений 1930-х гг. и Второй мировой войны Мюнхенскому соглашению 1938 г. принадлежит ключевая роль. Открыв дорогу нацистской политике захватов и агрессии, участники Мюнхенского сговора поставили Советский Союз в положение изоляции, усиливая беспокойство в Москве по поводу опасности соглашения «западных стран» на антисоветской основе. Известно, что президент США Франклин Рузвельт отправил приветственную телеграмму Адольфу Гитлеру в связи с мюнхенской сделкой. Однако следует учитывать, что США только начинали выходить из добровольной дипломатической самоизоляции в духе «доктрины Монро» и некритично оценивали европейские события.Некоторые исследователи не без основания полагают, что без Мюнхена не было бы и советско-германского пакта 1939 г. Падение Чехословакии имело важнейшие последствия как для всей системы международных отношений, так и для военного потенциала нацистской Германии. Мюнхенский сговор явился важнейшим шагом к началу Второй мировой войны. Он стал закономерным итогом несколько лет проводившейся Лондоном и Парижем политики «умиротворения агрессора». Отныне место дипломатии в решении международных проблем занимало «право сильного», которому на откуп отдавалась Восточная Европа. Советскому Союзу еще предстояло осознать (в ходе трехсторонних переговоров весны-лета 1939 г. с представителями Великобритании и Франции), что его безопасность перед растущими угрозами на Западе и на Востоке – целиком в его собственных силах.

Расчленение Чехословакии

Вместе с территориальными приращениями Третий рейх значительно усилил свою военную экономику и вермахт. В марте 1939 г. более 2 тыс. золотых слитков стоимостью 5,6 млн фунтов стерлингов, находившихся в Лондоне, было передано со счета Национального банка Чехословакии на счет в Банке международных расчетов, управляемый от имени немецкого Рейхсбанка. При посредничестве Банка Англии золото в объеме 4 млн ф. ст. было продано в национальные банки в Бельгии и Голландии, а оставшуюся купил Банк Англии. Разделяя Чехословакию, Гитлер имел скрытых союзников – Венгрию и Польшу, которые также прирастили территории за счет первой Чехословацкой Республики. Можно однозначно утверждать, что без расчленения Чехословакии (сменившей свое название под немецким давлением летом 1938 г. на Чехо-Словакию) было бы невозможно дальнейшее движение нацистской агрессии на восток – против Польши.

Польские войска входят в Тешинскую область Чехословакии в октябре 1938 года

Однако Варшава еще не подозревала, что станет новой жертвой своего западного соседа. В ее глазах гитлеровские претензии по Данцигу выглядели вероломно, ибо Варшава, как она считала, в немалой степени способствовала успехам Гитлера в Европе и краху Чехословакии. Еще накануне Мюнхена, инструктируя своего посла в Берлине для предстоящей беседы с Гитлером, польский министр иностранных дел Ю. Бек отправил ему следующую директиву: «1. Правительство Польской Республики констатирует, что оно, благодаря занимаемой им позиции, парализовало возможность интервенции Советов в чешском вопросе в самом широком значении […]; 2. Польша считает вмешательство Советов в европейские дела недопустимым […]; 4. В течение прошлого года польское правительство четыре раза отвергало предложение присоединиться к международному вмешательству в защиту Чехословакии. 5. Непосредственные претензии Польши по данному вопросу ограничиваются районом Тешинской Силезии».Объединенные общей жертвой, антисоветскими настроениями и ксенофобией в отношении национальных меньшинств, отношения Берлина и Варшавы динамично развивались. К упомянутой декларации о неприменении силы стоит добавить широкое посмертное чествование в рейхе Ю. Пилсудского и несколько совместных конференций о школьных учебниках, состоявшихся в 1937 и 1938 гг. Пользуясь потеплением отношений, 5 ноября 1937 г. обе стороны подписали германо-польский договор о национальных меньшинствах. Это документ фактически позволил Третьему рейху развернуть нацистскую пропаганду на польских немцев, готовя тем самым (как и в ходе других военных операций – заблаговременно) «пятую колонну» в стране, которой предстояло стать новой жертвой.

Волк в овечьей шкуре

Тем временем Берлин готовил агрессию против Польши, используя те же методы раскачивания обстановки внутри страны, как и в случае с Судето-немецкой партией К. Генлейна. Уже 10 января 1939 г. Берлин ставил перед активом нацистской партии в Данциге задачу активизации деятельности в «вольном городе», дабы способствовать вхождению Данцига в состав рейха и давления на Варшаву с целью обеспечения сухопутного доступа к Восточной Пруссии. Эта задача была еще четче сформулирована в выступлении советника бюро Риббентропа Эвальда фон Клейст-Шменцина: «Идеальным было бы, если бы конфликт с Польшей был вызван не со стороны Германии. В настоящее время мы в Берлине обсуждаем вопрос относительно узаконения широкой автономии Карпатской Украины в рамках венгерского государства […]

Эвальд фон Клейст-Шменцин

Специальной обработки украинских руководящих кругов не требуется, ибо последние события ни в коей мере не поколебали их преданности Берлину. Осуществив такого рода подготовку, мы сможем затем дать Западной Украине сигнал к восстанию. Из Словакии и Карпатской Украины мы [гитлеровская Германия – авт.] смогли бы направить туда большие партии оружия и боеприпасов, а также хорошо подготовленные организации сечевиков. Между Берлином и Львовом установлен такой тесный контакт, что относительно массового восстания Украины не может быть сомнения. Созданный таким образом очаг беспокойства на Украине дает Германии повод для военного вмешательства в крупных размерах».Параллельно с этим разворачивалась дипломатическая подготовка рейха к войне против Польши. Спустя неделю после раздела Чехо-Словакии, 21 марта 1939 г. Гитлер направил в Варшаву письменное требование относительно Данцига и «данцигского коридора». Это требование, как могли предполагать в рейхе, было встречено поляками в штыки. Именно такая реакция была нужна Гитлеру, чтобы склонить чересчур осторожное командование вермахта к началу военного планирования против Польши. Проект соответствующей «Директивы о единой подготовке вооруженных сил к войне на 1939-1940 гг.» был готов уже 3 апреля, а 11 апреля его утвердил верховный главнокомандующий Гитлер.

Таким образом, нацистское руководство приняло окончательное решение о нападении на Польшу в апреле 1939 г. – задолго до событий августа 1939 г. 23 марта под давлением Берлина Литва передала Германии Мемельланд. А 7 июня 1939 г. в Берлине министром иностранных дел Эстонии К. Сельтером и министром иностранных дел Латвии В. Мунтерсом были подписаны договоры о ненападении с Германией. В итоге была обеспечена безопасность северного фланга вермахта в ходе будущей войны против Польши.

Понимая неизбежно надвигавшуюся на Польшу угрозу нацистской агрессии и желая поощрить ее сопротивление, Лондон в одностороннем порядке 31 марта выступил гарантом суверенитета Польши и предложил ей военную помощь. Соответствующее военное соглашение против нацистской агрессии было подписано 25 августа 1939 г. Но, как показали события «странной войны», слова и документы о военной помощи так и не были реализованы западными союзниками Варшавы.

Попытки СССР выстроить коллективную безопасность провалились

Перед очевидной угрозой войны у своих границ СССР согласился на трехсторонние переговоры с Англией и Францией, которые проходили в Москве (нарком обороны маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов, адъютант короля Великобритании адмирал П. Дракс и член Высшего военного совета Франции генерал Ж. Думенк). Переговоры осложнялись неуступчивой позицией Польши, отказывавшейся принимать советскую помощь в какой-либо форме вплоть до самого конца дискуссий военных. После почти трех месяцев переговоров 22 августа советская сторона узнала, что лишь генерал Думенк был уполномочен подписать с советской стороной некую рамочную конвенцию.Советскую сторону, настаивавшую на обязывающем документе с конкретными указаниями военных сил, задействованных для помощи очередной жертве нацистской агрессии, это никак не могло устроить. Многолетние попытки выстроить коллективную безопасность в Европе закончились неудачей. Гитлеровская агрессия, как и было изложено в «Майн кампф», могла быть направлена на СССР – так виделась обстановка в Политбюро в Москве. Имея в виду более общую точку зрения и последующие события, можно констатировать, что в тревожный период конца 1930-х гг. будущие союзники в войне недооценили угрозу нацизма и фашизма и не смогли найти общие приемлемые решения, для того чтобы остановить агрессора. И в этом состоит один из главных уроков истории предвоенного периода.

О том, как дальше развивались события, — в части 2.

www.vestifinance.ru

Международная обстановка накануне Второй мировой войны

Установление фашистских и диктаторских режимов в Европе

Сразу после Первой мировой войны в политической и социально-экономической структуре европейских обществ возникла первая волна радикальных изменений. В большинстве государств стали складываться фашистские и диктаторские режимы. Так, в России тяготы и лишения военных лет, наряду с видимой неспособностью традиционных элит прекратить, ставший бессмысленным, конфликт и разрешить накопившиеся в стране социально-экономические проблемы, привели еще в октябре 1917 г. к формированию в стране нового режима. Опираясь на коренное изменение форм собственности и идею социальной справедливости, пришедшие к власти силы решительно отказались от канонов парламентской демократии. Началась эволюция властных институтов для форсированного, догоняющего развития государства.

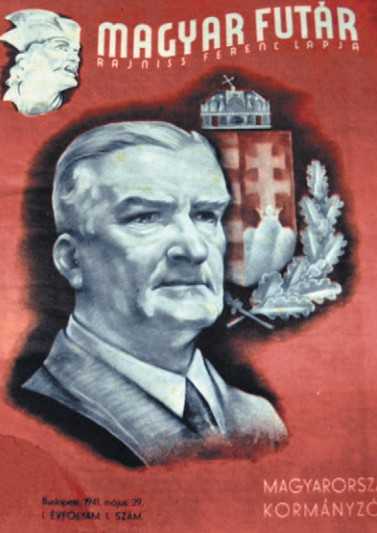

Спустя три года (1920 г.) в Венгрии после поражения радикального левого движения у власти утвердился адмирал М. Хорти, сформировавший авторитарную националистическую диктатуру.

Миклош Хорти — правитель Венгрии в 1920–1944 гг.

Тем временем перемены в Италии, вызванные резким ростом промышленного и аграрного производства, привели к увеличению численности пролетариата. Не получив дополнительных рынков сбыта национальной продукции, страна оказалась перед проблемой необходимости сокращения производства. В ответ итальянский пролетариат попытался перехватить власть, но столкнулся с объединенными силами реакции. Вождь национальной партии фашистов Б. Муссолини выступил за пересмотр невыгодных для Италии решений Версальской конференции и создание сильного государства, способного решить проблемы страны. Его усилиями были подавлены революционные настроения народных масс. В октябре 1922 г., после похода фашистов на Рим, Муссолини стал главой итальянского правительства, приступив к формированию фашистской диктатуры.

Сходная ситуация возникла и в Испании, сохранившей нейтралитет в годы Первой мировой войны. Благоприятная экономическая конъюнктура военных лет привела к росту производства, последовавший затем неизбежный спад обострил социальные проблемы в обществе. Ситуацию усугубило крупное поражение в колониальной войне с марокканцами. Следствием этого стал возникший в 1923 г. кризис, который привел к смене системы либеральной монархии на военную диктатуру генерала М. Примо де Ривера.

В течение 1920-х гг. политические режимы сменились в том числе в Польше (1926 г.), Португалии (1926 г.), Литве (1926 г.), Королевстве сербов, хорватов и словенцев (1929 г.) и ряде других стран.

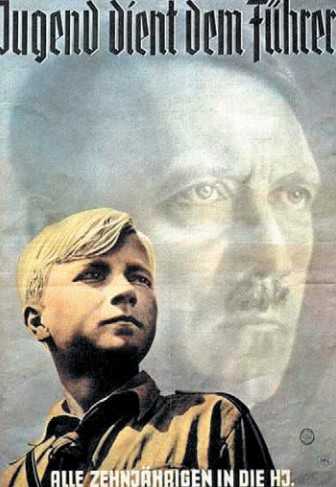

На пропагандистском плакате — Основатель тоталитарной диктатуры Третьего рейха и рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер

Однако события антидемократической волны этого периода явились лишь началом. В ходе первого этапа политические свободы разменивали на стабильность лишь народы, сильнее других пострадавшие от минувшей войны. В 30-х гг. XX в. мировой экономический кризис подтолкнул формирование диктаторских режимов и заметно радикализировал их формы. Массы людей, люмпенизированных и напуганных последствиями кризиса в экономике и социальной сфере, были готовы на все ради элементарных гарантий выживания. Традиционные элиты всякий раз запаздывали с решением проблем и уступали место диктатурам с расширенными полномочиями.

В 1932 г. Э. Дольфус установил в Австрии диктатуру, подражавшую системе фашистской Италии. Причем главным противником Дольфуса выступала другая антидемократическая группировка, бравшая пример с германских нацистов.

30 января 1933 г. к власти в Германии пришли нацисты, возглавляемые А. Гитлером. Началось формирование одного из самых бесчеловечных и предельно агрессивных режимов в истории.

В последующие годы авторитарные режимы были установлены в Латвии и Эстонии (1934 г.), Греции (1936 г.), Румынии (1938 г.). В Испании националисты подняли 18 июля 1936 г. мятеж, возглавленный генералом Ф. Франко и нацеленный на установление диктатуры правых сил.

К 1938 г. в Центральной и Восточной Европе лишь Швейцария и Чехословакия сохранили приверженность либеральной демократии. Впрочем, в случае с Чехословакией, власть преимущественно потакала чешским националистам в ущерб словакам и немецкому национальному меньшинству.

В Западной Европе кризисные тенденции переносились легче. Наличие имперских владений позволяло переложить часть проблем на плечи колониальных народов. Тем не менее правая волна чуть не захлестнула Францию. В феврале 1934 г. более миллиона сторонников националистических и фашистских объединений попытались захватить власть. Политическая ситуация в стране была стабилизирована лишь на платформе Народного фронта — объединения либерально-демократических и левых сил.

При этом сильнейшие страны Запада, сохранив политическую структуру общества, также расширили полномочия правительств в деле управления экономиками. В США данной идее были подчинены мероприятия в рамках «Нового курса» Ф. Рузвельта.

Заметные группировки правых сил в 1930-е гг. возникли в Бельгии и даже в Великобритании, впрочем, для захвата власти их влияния оказалось недостаточно. В Скандинавии кризис был преодолен в спокойной обстановке, благодаря системе скандинавского социализма, обеспечившего справедливый раздел недавних доходов от торговли с Германией между всеми членами социума. При этом расовая пропаганда нацистов привела к формированию значимых ультраправых группировок в Норвегии.

Диктатор Испании Франсиско Франко (1939–1975)

Общая схема создания диктаторских режимов строилась по принципу трех ступеней:

- Социальная стабилизация и принуждение к гражданскому миру.

- Мобилизационная экономика как источник дополнительных ресурсов.

- Активизация внешней политики ради обретения дополнительных рынков и нормализации процессов экономического развития.

Таким образом, конечной целью изменений в социумах был очередной передел мира.

Мировой экономический кризис

В октябре 1929 г. позитивные процессы, стабилизировавшие обстановку внутри ведущих государств и на международной арене, сменились обратными. В США стал очевиден жесточайший экономический кризис. Американская экономика в годы Первой мировой войны чрезмерно выросла, ориентируясь на удовлетворение огромных военных заказов стран Антанты. По окончании войны Европа восстановила собственное хозяйство, что привело к снижению спроса и закупок товаров из США. Иных новых рынков при переделе мира американцы не получили. Капитал, вложенный в развернутые экономические мощности, перестал приносить доход.

Портрет Флоренс Томпсон с детьми в годы Великой депрессии в США

Перепроизводство остановило приток денег в экономику. Не имея перспектив сбыта, раздутая экономика США начала сокращаться. Разорялись фермерские хозяйства, закрывались заводы и фабрики. Миллионы людей, оказавшись без работы, лишались возможности потреблять товары, провоцируя новую волну разорения предприятий. К 1932 г. в США без работы оказались более 12 миллионов человек. Семьи безработных голодали. Ситуация в стране вплотную приблизилась к порогу революции. Скованная внутренними проблемами Америка полностью устранилась от решения международных задач.

Началась интернационализация кризиса. Мировая финансовая система зависела от капиталов США. Американские банки по «плану Дауэса» финансировали Германию, та, в свою очередь, выплачивала репарации странам Антанты. Победители часть средств возвращали американцам за поставки военного времени, а часть использовали в социальных проектах и обновлении собственных экономик. Кризис остановил поток американских денег в Европу. Германия, лишившись притока средств, прекратила репарационные платежи, а ее хозяйство скатилось в глубокую депрессию. К 1932 г. более 8 млн немцев лишились рабочих мест.

Затем настал черед Великобритании, Франции и других стран-победительниц. Оставшись без репарационных платежей, эти государства свернули экономические и социальные проекты, остановив развитие своих хозяйственных систем. Депрессия в метрополиях снизила спрос на сырье и продовольствие, поставляемое из колоний, где закрывались шахты и фермы. Малые независимые страны, лишившись доступа к кредитам, также пострадали от производственного спада. Кризис стал общемировым и весьма продолжительным, поскольку не существовало механизмов регулирования рыночных процессов. Нищета и голод повсеместно привели к радикализации масс, требовавших немедленных мер по улучшению ситуации.

Советский агитационный плакат. «Днепрострой построен». 1932 г.

Поворот вспять кризисных тенденций был возможен лишь на основе плановой экономики, способной сбалансировать производство и потребление. Единственной страной с плановой экономикой в годы Великой депрессии был СССР, использовавший кризис как возможность относительно дешево приобрести в депрессивных странах технологии и машины, необходимые для собственной модернизации. Остальным народам предстояло экстренно изобретать и вводить в действие элементы планового хозяйствования, основываясь на экономической доктрине Д. Кейнса и его последователей. Причем данный процесс был сложен, так как подразумевал создание спроса через перекачку средств предпринимательской элиты к народным массам, чтобы восстановить их покупательную способность. Эта необходимость вступала в противоречие с духом либерального капитализма и вызывала сопротивление имущих классов. Власти предстояло научиться преодолевать антагонизм общественных слоев, что подталкивало к расширению властных полномочий до уровня диктаторских. Альтернативным выходом из кризиса являлась большая война, стимулирующая спрос на товары, по итогам которой мировые рынки ресурсов и сбыта переходили под контроль стран с динамично развивающимися экономиками, и кризис производства прекращался.

Результатом Великой депрессии стали, таким образом, повсеместное ужесточение политических режимов и эскалация международной напряженности.

Японская агрессия в Китае в 1930–1933 гг.

В первую очередь мировой экономический кризис спровоцировал эскалацию обстановки на Дальнем Востоке. Спад экономики подтолкнул Японию к возобновлению экспансии в Китае. Ситуация благоприятствовала агрессору, так как США, Великобритания и Франция, обычно сдерживавшие японские амбиции, были обречены на пассивность ввиду кризисных явлений. 18 сентября 1931 г. произошел взрыв на принадлежавшей японцам ветке железной дороги, расположенной в Маньчжурии. В инциденте были обвинены китайские военные. Спустя несколько часов войска Квантунской армии Японии приступили к захвату Маньчжурии. Китайское сопротивление было слабым. К декабрю 1931 г. вся Маньчжурия, вплоть до границ СССР и Монголии, перешла под контроль японских войск. Китай обратился за помощью к Лиге Наций, но в Женеве ограничились созданием комиссии Литтона для обстоятельного изучения обстановки. В таких условиях японцы, сформировав марионеточное правительство во главе с императором Пу И, провозгласили 9 марта 1932 г. создание государства Маньчжоу-Го, независимого от Китая. Зато новое государство полностью подчинялось командованию японской Квантунской армии.

Японские солдаты маршируют с трофейными пулеметами

В ответ ослабленный и лишенный единства Китай прибег к бойкоту японских товаров. Успех операции и пассивность великих держав вдохновили японцев на расширение агрессии. Стремясь монополизировать внешнюю торговлю Китая, японский флот попытался захватить Шанхай, порт, через который шли основные потоки китайской торговли. Однако на этот раз китайские войска, поддержанные многочисленными добровольцами, оказали сопротивление. Завязались бои, в ходе которых японский контингент увяз в кварталах мегаполиса. Применение авиации, танков и обстрелы корабельной артиллерией не меняли исхода сражений. Китайцы держались.

Возникшая прямая угроза торговым интересам США, Великобритании и Франции подвигла державы на протесты против японской бесцеремонности. К Шанхаю были подтянуты корабли противников японской агрессии. Столкнувшись с сопротивлением, Япония прибегла к прекращению огня на время, пока прибывали подкрепления. Несколько раз бои возобновлялись, но решительного успеха Япония не достигла. 5 марта 1932 г. стороны конфликта пришли к соглашению о выводе японских войск из Шанхая в пределы международного района города, где проживали иностранцы. Япония временно отступила, признав поражение. В феврале 1933 г. комиссия Литтона предложила Лиге Наций признать захват Маньчжурии агрессией и принудить Японию освободить данную область. В ответ японские войска вторглись в китайскую провинцию Чжехол, дополнительно расширив границы Маньчжоу-Го. Протесты Лиги Наций были проигнорированы, а 27 марта 1933 г. Япония покинула состав этой международной организации. Утратив мирные рычаги воздействия на Японию, Лига оставила попытки выдворения агрессора. В мае 1933 г. состоялся японо-китайский мирный договор, признававший существование Манчжоу-Го.

Верховный правитель Маньчжоу-Го — Пу И.

Японская экспансия была временно приостановлена. Готовясь к новым захватам, японцы приступили к переоснащению вооруженных сил.

Итальянская экспансия в Абиссинии

В 1934 г. заметно активизировалась экспансионистская политика Италии. Фашистский режим в этой стране обеспечил относительную безболезненность протекания кризисных процессов в экономике, что позволило приступить к давно задуманным захватам в условиях вынужденного бездействия конкурентов в средиземноморской политике. Муссолини желал заполучить последнюю независимую страну Африки — Абиссинию (Эфиопию). Обычно эту традиционную для Италии тягу блокировали поделившие Африку англичане и французы, но в середине 30-х гг. XX в. ситуация благоприятствовала итальянцам.

Летом 1934 г. Муссолини предотвратил попытку Гитлера захватить Австрию. Данный факт вызвал закономерное одобрение Франции, пожелавшей отплатить итальянцам за труды. Французский министр П. Лаваль намекнул Муссолини, что Франция снисходительно относится к очередной итальянской попытке захватить Абиссинию. Имевшую насущные интересы в регионе Англию новые партнеры в известность о договоренности не поставили. Муссолини начал подготовку к аннексии, продолжавшуюся около года.

К осени 1935 г. в граничащих с Абиссинией итальянских колониях были развернуты армии вторжения. Попытки Великобритании в одиночку сдержать итальянскую агрессию успеха не имели. 3 октября 1935 г. армия Италии начала вторжение, имея трехкратное превосходство в численности войск и абсолютное — в техническом оснащении. Абиссинское войско под руководством негуса (короля) Хайле Селассие сопротивлялось отчаянно, но не имело средств для победы над врагом, обладавшим авиацией, танками и прочими современными средствами ведения войны. Вооруженная лишь винтовками, пехота абиссинцев методично подавлялась огнем дивизий генерала П. Бадольо. Возникавшие сложности итальянцы преодолевали, применяя запрещенные женевской конвенцией 1925 г. отравляющие вещества.

Лига Наций признала итальянскую агрессию и настояла на введении экономических санкций, но они оказались неполными. Германия, Австрия, Венгрия, вопреки решению Лиги, интенсифицировали торговлю с Италией. Режим санкций также не соблюдали США, считавшие, что нефть не подходит под определение стратегического сырья, и продолжившие ее поставки в Италию. В таких условиях остановить агрессора не удалось. 6 мая 1936 г., разгромив эфиопскую армию, итальянцы заняли столицу страны и присоединили ее к Итальянской империи. Впрочем, победа агрессора не была полной. Народ Эфиопии продолжил борьбу, сменив неэффективную тактику организованного сопротивления на методы масштабной партизанской войны, продолжавшейся до освобождения Эфиопии в 1941 г.

Добровольцы Эфиопии получают оружие перед отправкой на фронт. 1935 г.

Международные отношения существенно изменились в результате Абиссинского кризиса. Наметилось итало-германское сближение. Англо-французские отношения, напротив, оказались в фазе охлаждения, что осложнило их совместную деятельность по обузданию агрессоров. США своим демонстративным нейтралитетом, провозглашенным в 1935 г., способствовали росту экспансионистских устремлений Германии, Италии и Японии.

Территориальные захваты гитлеровской Германии

Приход к власти А. Гитлера означал старт процесса разрушения системы, созданной Версальским договором. В 1933 г. Германия предложила Лиге Наций программу всеобщего разоружения, которая была заведомо невыполнима. Отказ от ее реализации позволил нацистам в октябре 1933 г. демонстративно покинуть состав Лиги. Сомнения в агрессивности нацизма окончательно рассеялись в марте 1935 г., когда Германия объявила об отказе соблюдать наложенные на нее военные ограничения, восстановив всеобщую воинскую повинность.

В сложившейся ситуации Франция первой прибегла к попыткам создания новой системы европейской безопасности. В мае 1935 г. Франция и СССР подписали соглашение о координации усилий по обузданию потенциального агрессора. Лондон, в свою очередь, решил строить самостоятельные отношения с гитлеровцами. Желая ограничить рост морских вооружений Германии, Великобритания пошла на заключение сепаратного морского договора с Гитлером. Соглашение, подписанное 18 июня 1935 г., допускало значительный рост ВМС Германии в сравнении с квотами, согласованными в Версале. В итоге Гитлер получил документ, узаконивший право нацистов наращивать вооружения.

В августе 1935 г. США приняли закон о нейтралитете. По сути, данный акт исключал участие богатейшей страны мира в мероприятиях по обузданию агрессоров. Фактическим результатом отсутствия единого антинацистского фронта стало распоряжение Гитлера от 7 марта 1936 г. о вводе войск в демилитаризованную Рейнскую зону. Политика «умиротворения агрессора», проводимая ведущими странами Запада, стала главным фундаментом успеха гитлеровских авантюр.

Стремясь заручиться дальнейшей лояльностью западных демократий, Гитлер прибег к созданию иллюзии возможности разворота его экспансии исключительно на Восток против СССР. 25 ноября 1936 г. Германия и Япония заключили Антикоминтерновский пакт, к которому год спустя примкнула Италия. Но главной целью А. Гитлера было мировое господство, а не только стремление уничтожить идеологического противника в лице СССР.

Участники Мюнхенского соглашения. Cлева направо: Н. Чемберлен, Э. Даладье, А. Гитлер, Б. Муссолини

Наконец, в 1937 г. Гитлер потребовал аншлюса Австрии и получил согласие Англии. 12 марта 1938 г. части вермахта вступили на австрийскую землю. Спустя сутки аншлюс стал реальностью, резко увеличив потенциал Третьего рейха.

Вскоре Гитлер наметил себе новую цель — Чехословакию. Устойчивость этого государства подрывалась наличием в его составе значимого немецкого национального меньшинства, проживавшего в Судетской области. Именно нарушением прав немецко-говорящих граждан Чехословакии Гитлер объяснил свои претензии к Праге и требование включить Судеты в состав рейха. Нацисты вновь прибегли к шантажу.

Ответом на угрозу военного столкновения стал так называемый «Мюнхенский сговор». 29 сентября 1938 г. состоялась встреча между представителями Англии (Н. Чемберлен), Франции (Э. Даладье), Италии (Б. Муссолини) и германским фюрером. На ней Англия и Франция согласились убедить чехословацкое правительство передать Судетскую область Германии. В ответ Гитлер в очередной раз пообещал не нарушать границ, сложившихся в Западной Европе.

Претензии к Чехословакии предъявили также Польша, захватившая Тешинскую Силезию, и Венгрия, заявившая претензии на южные районы Словакии. 7 октября Прага признала автономию Словакии. Наконец 15 марта 1939 г., Гитлер, вопреки взятым на себя ранее обязательствам, решил оккупировать остатки Чехии, ставшие протекторатом Богемия и Моравия в составе Третьего рейха. Запад организовал бескровную победу нацистов и полностью примирился с ее итогами.

Подписание пакта Молотова-Риббентропа в Москве 1939 г. В переднем ряду слева направо: И. фон Риббентроп, И.В. Сталин и В.М. Молотов

Развивая успех, Германия 23 марта 1939 г. высадила войска в литовском порту Мемель (Клайпеда). Эстафету захватов подхватила Италия, осуществившая 7–12 апреля 1939 г. оккупацию Албании. 1 апреля 1939 г. победой тесно связанного с агрессорами генерала Франко закончилась Гражданская война в Испании. 28 апреля 1939 г. нацисты денонсировали договор о ненападении с Польшей.

Чтобы восстановить растерянный авторитет, политики Парижа и Лондона, наконец, решились на привлечение СССР к построению полноценной системы коллективной безопасности. Но трехсторонние переговоры в Москве зашли в тупик, ввиду отсутствия искренности и решительности позиций западных демократий. Между тем Советский Союз находился в состоянии вооруженного конфликта с Японией и нуждался в безопасности своих западных границ. Берлин предложил СССР договор о ненападении сроком на 10 лет и раздел сфер влияния в Восточной Европе. Определенность германских предложений, улучшение перспектив национальной обороны в связи с расширением территории и возможность отсрочить участие в неизбежной войне подтолкнули И.В. Сталина принять немецкий вариант. 23 августа 1939 г. в Москву прибыл германский министр иностранных дел И. Риббентроп. После нескольких часов консультаций с советским наркомом В.М. Молотовым стороны подписали Московский договор о ненападении.

Гражданская война в Испании 1936–1939 гг.

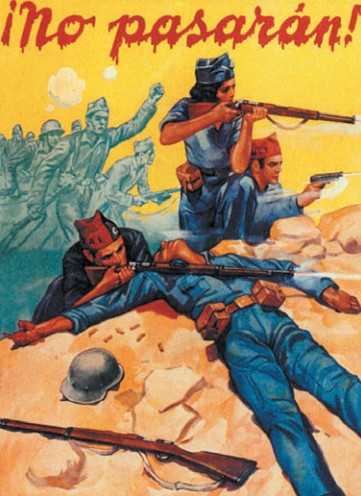

Перманентный социально-экономический кризис испанского государства и общества вместе с неблагоприятной мировой конъюнктурой начала 30-х гг. XX в. разделили народ Испании. К 1936 г. страна раскололась на два лагеря. Консерваторы и примкнувшие к ним монархисты и фалангисты сгруппировались вокруг армейских структур. Именно армия 17 июля 1936 г. подняла мятеж против республиканского правительства Народного фронта в Мадриде. Но заговор провалился.

В конце июля националисты взяли под контроль аграрные районы Испании, республиканцы удержали индустриальные центры. В августе генерал Ф. Франко, возглавивший националистов, обратился за помощью к Италии и Германии и быстро добился военных поставок. Англия, США и отчасти Франция провозгласили политику невмешательства в испанский конфликт. В поисках альтернативных источников помощи мадридское правительство обратилось к Москве. Советский Союз согласился предоставить Республике технику, вооружение и военных советников.

Плакат времен Гражданской войны в Испании. «No pasaran!»

Первый этап войны проходил в условиях превосходства националистов, имевших квалифицированных командиров, армейскую организационную структуру и пополнявших арсеналы за счет итало-немецкого вооружения. К концу ноября 1936 г. война из быстротечной превратилась в затяжную.

В декабре 1936 г. Италия сформировала для франкистов полноценную армейскую группировку из 40 тыс. солдат. Германия развернула на театре военных действий авиационный «Легион Кондор». Тем не менее советская помощь, десятки тысяч волонтеров и контрабандные партии оружия со всего мира помогали поддерживать баланс. Борьба шла с переменным успехом.

Март 1937 г. знаменовался крупной победой республиканцев под Гвадалахарой. В мае 1937 г. троцкисты Барселоны подняли мятеж против республиканского правительства. Пока республиканские войска умиротворяли повстанцев, франкисты оправились от поражения под Мадридом и сформировали новую стратегию. Франко и его советники подметили разницу в консолидации и уровне снабжения республиканских фронтов. Точкой приложения усилий стал северный анклав Республики, где верховодили сторонники баскской независимости. С апреля по ноябрь 1937 г. франкисты последовательно, не стесняясь в средствах, уничтожали защитников республиканского Северного фронта. В ходе этой операции «Легион Кондор» разбомбил печально известную Гернику. Север пал.

Испанские девушки — сторонницы Народного фронта

Пытаясь вновь переломить ход борьбы, республиканцы 15 декабря 1937 г. большими силами атаковали город Теруэль в Арагоне. Но гористая местность, сильные морозы и ожесточенное сопротивление националистов сорвали наступление. Республиканские резервы иссякли. В 1938 г. националисты получили новейшие истребители Ме 109 и пикирующие бомбардировщики Ju 87. Перевес сил националистов оформился окончательно. К 1 апреля войска националистов полностью контролировали Испанию.

В стране, потерявшей на фронтах и в тылу более 1 млн человек, начиналось выстраивание авторитарного режима, демонстрировавшего идейное родство с германским нацизмом и итальянским фашизмом. Агрессивный блок праздновал победу, обогатившую вермахт и итальянскую армию передовым военным опытом. Французы констатировали ухудшение стратегической обстановки в связи с опасностью, возникшей на южной границе. Советский Союз систематизировал информацию о вероятном противнике и экстренно принимал меры по перевооружению и изменению структуры вооруженных сил.

Японская агрессия на Дальнем Востоке

В 1936 г. окончательно сформировались агрессивные устремления Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В сентябре 1936 г. японский кабинет предложил китайскому правительству режим протектората. Чан Кайши предложение отклонил. 7 июля 1937 г. японцы организовали провокационную перестрелку с китайскими войсками у моста Марко Поло под Пекином и развернули масштабное наступление. В Китае именно эту дату считают днем начала Второй мировой войны. Японская армия, отлично организованная и оснащенная, быстро добилась существенных успехов. В августе пал Пекин, затем 12 ноября — Шанхай, а 13 декабря — временная столица — Нанкин. Все китайское побережье было блокировано флотом противника. В Токио надеялись, что после фактического разгрома регулярной армии Китай сложит оружие. Но китайцы всякий раз воссоздавали армию и широко применяли методы партизанской войны. Японская группировка численностью 1,5 млн солдат увязла в борьбе с населением огромной страны. Озлобленные китайским сопротивлением японцы устроили резню в Нанкине, истребив от 200 до 300 тыс. мирных жителей города и окрестностей. Однако даже тогда Китай не пожелал сдаться.

На помощь жертве агрессии пришли СССР и США. Американцы проложили маршрут снабжения в обход линий японской блокады через Вьетнам и Лаос в центральные районы сражающегося Китая. Грузовики везли оружие и боеприпасы, самолеты для китайских ВВС доставляли по воздуху. В Северо-Западном Китае систему поставок организовал СССР. Важнейшей составляющей советской помощи явилось комплектование китайских ВВС техникой и специалистами. Уже 21 ноября 1937 г. советские пилоты на истребителях И-16 приступили к воздушному прикрытию Нанкина, а спустя сутки группа бомбардировщиков СБ мастерски атаковала японские объекты в Шанхае.

23 февраля 1938 г., преодолев огромное расстояние, отряд советских бомбардировщиков разбомбил японцев на авиабазе о. Формоза (Тайвань). В 1938 г. японцы захватили все порты Южного Китая, но, истощив заготовленные ресурсы, снизили масштаб и интенсивность дальнейших операций. Конфликт становился затяжным. Расширяя базу войны, японские милитаристы решились на проверку дальневосточных рубежей СССР. 29 июля 1938 г. части Квантунской армии атаковали советских пограничников у оз. Хасан. Две заставы подверглись нападению целой японской дивизии. Противник занял высоты Безымянная, Заозерная. Советский командующий В.К. Блюхер промедлил с ответным ударом и позволил врагу закрепиться. Тем не менее, 11 августа части Красной Армии выбили японцев с господствующих высот и восстановили линию государственной границы.

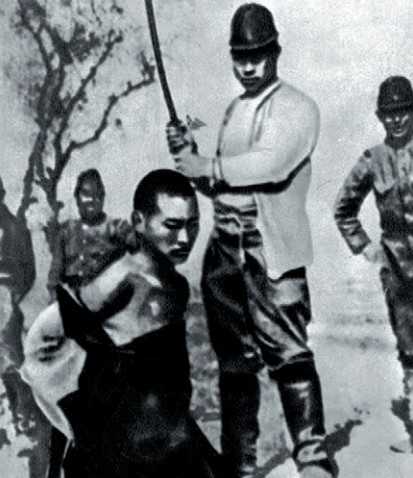

Казнь японскими оккупантами китайца. 1937 г.

Следующая японская провокация состоялась в районе р. Халхин-Гол. В мае 1939 г., после серии столкновений, части Квантунской армии нарушили границу Монголии (МНР) и захватили область на восточном берегу Халхин-Гола. 2 июля 1939 г. японская группировка, численностью до 40 тыс. человек, попыталась форсировать реку. Советский Союз, заключивший договор о взаимопомощи с МНР, развернул в районе провокации собственные силы. Советско-монгольские войска вступили в бой, предотвратив дальнейшее продвижение противника. В районе конфликта за завоевание превосходства шли тяжелые позиционные и воздушные сражения.

Усиливая 1-ю армейскую группу под командованием комкора Г.К. Жукова (возглавил армию с 6 июня 1939 г.) в районе конфликта, СССР осуществил масштабную переброску сил и средств. Успешное отражение 23 июля наступления японских сил позволило советским войскам передислоцироваться и сформулировать план решительного удара с целью окружения врага. Уже к 31 августа японские части были полностью разгромлены, потеряв по различным данным от 18 до 40 тыс. человек только убитыми за весь период боевых действий. 15 сентября переговоры о прекращении огня, начатые по инициативе японской стороны, завершились трехсторонним соглашением. Боевые действия прекратились 16 сентября.

Урок, преподанный японцам на Халхин-Голе, возымел важные последствия. В Токио отказались от дальнейшей военной конфронтации с СССР и приступили к планированию экспансии в направлении юго-западной части Тихого океана, что кардинально повлияло на ход и исход Второй мировой войны.

Поделиться ссылкой

sitekid.ru

1. Международная обстановка накануне второй мировой войны.

Развитие Советского Союза в предвоенные годы происходило в сложной международной обстановке. Наличие очагов напряженности в Европе и на Дальнем Востоке, тайная подготовка стран капиталистического мира к второй мировой войне, приход к власти в Германии партии фашистского толка ясно свидетельствовали о том, что международная ситуация активно и быстро приближалась к военному конфликту.

За период между концом первой и началом второй мировой войны в расстановке сил в мировом сообществе произошли качественные изменения: возникновение первого социалистического государства, обострение противоречий между мировыми метрополиями и колониями, восстановление и новый быстрый экономический подъем побежденного в первой мировой войне и неудовлетворенного своим положением в мире государства — Германии. Следствием этих изменений на международной арене явилось перемена характера приближающегося конфликта. Из спора между империалистическими державами за передел мира, какой, по мнению В.И. Ленина, была первая мировая, приближающаяся война должна была превратиться в арену противодействия и сталкивания интересов как империалистических государств между собой, так и всего блока с государством иной социально-экономической формации — Советским Союзом. Именно это обстоятельство, на наш взгляд, определило политику ведущих капиталистических государств и СССР накануне второй мировой войны.

2. Участие ссср в международных событиях предшествовавших второй мировой войне.

2.1 Борьба Советского Союза за предотвращение войны. Развитие отношений с капиталистическими государствами накануне конфликта.

Посмотрим теперь как же развивались события в международной политике накануне второй мировой войны.

Начать отсчет событий можно, на наш взгляд, с 1933 года, как даты прихода к власти в Германии Национал-социалистической партии фашистского толка во главе с А. Гитлером, который уже в 1934 году сосредоточил в своих руках всю полноту власти в стране, совмещая одновременно посты канцлера и фюрера. Фашисты установили в стране диктатуру, режим реакции, аннулировали Версальский мирный договор, который не устраивал эту быстро развивающуюся империалистическую державу, и начали активную подготовку к войне за передел мира.

В этот же период (30-ые годы) произошла значительная активизация внешней политики Италии, в которой фашизм был главенствующей идеологией уже с 1922 г., усилилось ее влияние на расстановку сил в мировом сообществе.

Одним из первых агрессивных актов, совершенных этими государствами, был захват в 1935 — 36 г.г. Эфиопии и установление там фашистского режима.

В 1936-37 годах Германия, Япония и Италия заключили «антикоминтерновский пакт», который положил начало формированию новых военных блоков, дальнейшему продвижению к военному конфликту, а также свидетельствовал о проявлениях агрессии фашизма против СССР.

Таким образом, в Центре Европы сложился опаснейший очаг будущей войны.

В это время политические круги Англии, США, Франции вели политику поощрения Германии, пытаясь направить ее агрессию против Советского Союза. Эта политика проводилась как на мировой арене, так и внутри самих государств. Так, например, почти во всех странах велась кампания против СССР, активно пропагандировалась идея «растущей советской опасности», мысль о «военных приготовлениях русских». Во внешней политике британские и французские лидеры, как об этом свидетельствуют документы, решали задачу, как бы отвести от себя угрозу Германской агрессии и разрядить энергию нацизма и экспансии на Восток.

В этой обстановке СССР выступает с предложениями по обеспечению мира и коллективной безопасности. В ответ на политику капиталистических государств наша страна предпринимает следующие шаги:

1933 г. — установление дипломатических отношений с США.

1934 г. — СССР вступает в Лигу Наций, где выступает со своими предложениями относительно создания системы коллективной безопасности и отпора завоевателям, которые, однако, не находят поддержки. В начале 1934 г. Советский Союз выступает с конвенцией об определении нападающей стороны (агрессора), в которой подчеркивалось, что агрессией является вторжение на территорию другой страны с объявлением или без объявления войны, а также бомбардировки территории других стран, нападения на морские суда, блокада берегов или портов. Правительства ведущих держав холодно отнеслись к советскому проекту. Однако Румыния, Югославия, Чехословакия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Турция, Иран, Афганистан, а позднее и Финляндия подписали в СССР этот документ.

1935 г. — подписание Францией, Чехословакией и Советским Союзом пакта о взаимопомощи. Этот пакт мог бы сыграть существенную роль в предотвращении гитлеровской агрессии, однако по настояния Франции в этот договор была внесена оговорка. Суть ее состояла в том, что военная помощь Чехословакии со стороны СССР может быть оказана только в том случае, если ее будет оказывать и Франция. Вскоре именно эта оговорка и нерешительность тогдашнего правительства Чехословакии облегчили агрессию со стороны Германии.

Особую остроту события стали принимать в 1938 г., когда Германия оккупировала Австрию и включила ее в состав Третьего Рейха, вмешалась в гражданскую войну в Испании, где помогла установлению фашистской диктатуры, потребовала от Чехословакии передачи Судетской области и присоединила ее после одобрения этой акции Мюнхенским совещанием глав правительств в составе Англии, Франции, Германии, Италии, принявший решение о расчленении Чехословакии, на котором СССР и Чехословакия не присутствовали. Этот «мюнхенский сговор» поощрил агрессора и подтолкнул его к дальнейшей активизации действий, по его условиям от Чехословакии было отторгнуто около 20 % ее территории, где проживала четверть населения страны и размещалось около половины мощностей тяжелой промышленности.

Лидеры капиталистических государств, продолжая поддержку фашистской агрессии, подписали с Германией ряд договоров о ненападении (1938 г. — Англия и Франция).

Развязав себе руки таким способом, Гитлер продолжил агрессию: в марте 1939 г. полностью захватил Чехословакию и отторг от Литвы в пользу Германии порт Клайпеду. В апреле 1939 г. Италия захватила Албанию.

СССР, продолжая свою мирную политику, не признал оккупации Чехословакии и предложил ей военную помощь, от которой правительство этой страны отказалось. Франция не выполнила своих обязательств по договорам о военной помощи с этой страной и не стала оказывать ей поддержку.

Таким образом, внешнюю политику Советского Союза 30 г.г. (до 1939 г.) можно считать образцом стремления предотвратить войну, обуздать агрессора. Наша страна выступала самым непримиримым и последовательным противником фашизма, разоблачала его, отождествляла с войной.

Однако к лету 1939 г. положение изменилось, и результатом этого изменения впоследствии стало подписание договоров от 23 августа и 28 сентября 1939 г. и секретных протоколов к ним, по условиям которых СССР становился чуть ли не партнером Германии. Что же обусловило такой поворот событий? На наш взгляд таких причин было несколько.

В первую очередь необходимо отметить, что сама обстановка, сложившаяся на мировой арене к весне 1939 г., объективно способствовала тому, что Советский Союз не мог продолжать свою деятельность в одиночестве, и ему надо было позаботиться о своей безопасности, так как к весне 1939 г. вторая мировая война в своей локально — очаговой фазе была уже реальностью. В сложившейся военно-политической обстановке у СССР были три альтернативы: достичь военного соглашения с Францией и Англией; остаться в одиночестве; заключить договор с Германией. Наиболее выгодным представлялось англо-франко-советское соглашение о взаимной помощи, направленное против фашистской Германии. Оно привело бы к созданию единой антифашистской коалиции, эффективно послужило бы сдерживанию фашистских агрессоров и, возможно, воспрепятствовало бы развязыванию мировой войны.

Летом 1939 г. по инициативе советской стороны начались переговоры СССР — Англия — Франция о заключении пакта о взаимопомощи и создании антигерманской коалиции. На этих переговорах Советский Союз выступил с радикальными предложениями для решения вопроса о коллективной безопасности, однако для западных государств, продолжающих политику, выработанную на Мюнхенском совещании, эти предложения оказались неприемлемы. К 20 августа переговоры зашли в тупик и фактически провалились. По просьбе англичан и французов был объявлен перерыв на неопределенный срок, хотя и в Москве и в Лондоне знали, что агрессия в отношении Польши назначена на конец августа. Прийти к соглашению с западными державами СССР не удалось. Виноваты в этом обе стороны. Но виновность западных держав, особенно Англии, значительно больше, чем Советского Союза. У советской стороны не хватило выдержки, она проявила поспешность, переоценила степень враждебности западных держав к СССР и возможности их сговора с гитлеровской Германией. У западных держав не было искреннего желания идти на сближение с СССР, что можно объяснить, по — видимому, разными причинами, в том числе и опасения возможного предательства, и антигуманная внутренняя политика сталинского руководства, противоречащая его заверениям на мировой арене, и недооценка его силы как возможного союзника в борьбе против фашистского блока, и глубокая неприязнь к стране иной социально — экономической формации. Переговоры с СССР западные державы вели прежде всего для того, чтобы оказывать давление на Германию, заставить ее пойти им на уступки, они пытались навязать Советскому Союзу собственные условия, пренебрегали его интересами. «Вина за то, что не удалось создать широкий союз Англии, Франции и СССР, способный сдержать германские амбиции, — признают английские исследователи Р. Хайт, Д. Морис и А. Петерс, — должна быть возложена непосредственно на западных союзников. Именно те способы, с помощью которых они разрешали основные международные кризисы 30-х годов, постепенно подорвали веру в дело коллективной безопасности… Французские и британские лидеры постоянно предпочитали умиротворять Берлин, Рим и Токио, чем пытаться использовать советскую силу для защиты международной стабильности».

Таким образом, к началу осени 1939 г. Советскому Союзу не удалось решить задачу достижения военного соглашения с Англией и Францией. Здесь уместно будет подчеркнуть следующее. В это время Англия и Франция уже оформили свои договоренности о ненападении с Германией и, таким образом, объективно находились в преимущественном положении перед СССР.

Однако, несмотря на неудачу, начавшиеся англо-франко-советские контакты вызвали тревогу у руководства нацистской Германии. Оно осознавало, что соглашение о взаимопомощи трех великих держав могло явиться серьезным препятствием на пути намеченных Гитлером экспансионистских планов, и стало прилагать настойчивые усилия, чтобы воспрепятствовать такому соглашению.

С мая 1939 г. работники внешнеполитического ведомства Германии, следуя указания Риббентропа, неоднократно вступали в контакты с представителями СССР в Берлине, различными неофициальными и официальными способами давали понять о готовности Германии пойти на сближение с СССР. Вплоть до середины августа 1939 г., пока существовала надежда на заключение соглашения с Англией и Францией, советское правительство оставляло осуществлявшийся германской стороной зондаж без ответа, но одновременно внимательно следило за ее действиями. Долгое время большую роль в противодействии германским «ухаживаниям за Москвой» играл нарком иностранных дел Литвинов, считавший, что нельзя идти ни на какие уступки фашистской Германии. Однако в мае 1939 г. он был снят со своего поста, где его заменил В.М. Молотов. Такая замена не могла пройти незамеченной и, вероятно, она свидетельствовала о некоторых изменениях в ориентации советского руководства. Поэтому второй причиной того, что союз СССР и Германии стал возможен, по нашему мнению, необходимо назвать личностные амбиции и экспансионистские планы, вынашиваемые сталинским правительством. Нам кажется, что родственность этих стремлений и гитлеровских планов покорения мира во многом способствовала подписанию противоправных секретных протоколов 1939 г.

В продолжение германских попыток сближения с Москвой в начале июля в советское полпредство в Берлине поступило анонимное письмо, в котором предлагалась идея реабилитации договора 1926 г. о нейтралитете или заключения договора о ненападении и границах. Германская сторона, говорилось в письме, исходила при этом из предположения, что оба правительства питают естественное желание восстановить свои границы 1914 г. В начале августа 1939 г. в беседе с советским полпредом в Берлине Астаховым Риббентроп уже официально заявил, что СССР и Германия могли бы договориться по всем проблемам, имеющим отношение к территории от Черного моря до Балтийского. Советская сторона оставила эти попытки сближения без ответа. Видимо, Сталин хотел сначала прояснить, какие результаты можно получить от англо-франко-советских переговоров.

Необходимо заметить, что у немцев был запасной вариант действий на случай, если советское руководство откажется принять предложения Германии. На тайных переговорах в середине августа Лондон и Берлин сговорились о поездке 23 августа второго по рангу деятеля «третьего рейха» Геринга на Британские острова на негласную встречу с Чемберленом. Судя по документам, две империи собирались выработать «исторический компромисс», игнорируя интересы не только СССР, Польши и ряда других восточноевропейских стран, но даже Франции.

15 августа 1939 г. германский посол в Москве Ф. Шуленбург попросился на срочный прием к наркому иностранных дел СССР В.М. Молотову. Посол зачитал заявление Риббентропа, в котором предлагалось урегулировать к полному удовлетворению обеих сторон все имеющиеся спорные проблемы, для чего в Москву в самое ближайшее время был готов прибыть германский министр иностранных дел. Хотя в заявлении открыто не говорилось о решении территориальных вопросов, они имелись в виду. Эта сторона советско-германских отношений, наряду с договором о ненападении и активизации торговли с Германией, интересовали Советское правительство в наибольшей мере.

Ситуация для Советского правительства была очень сложной. Оно начало рискованную политическую игру. Переговоры с Англией и Францией еще продолжались, но зашли в тупик. Германия, напротив, шла на уступки СССР, изъявила готовность учитывать его государственные интересы, она обещала даже оказать влияние на Японию с целью нормализации советско-японских отношений, что было выгодно для Советского Союза, так как в это время шли ожесточенные бои между советскими и японскими войсками на реке Халхин-Гол. В такой ситуации Сталин дал разрешение на приезд Риббентропа в Москву.

Советско-германские переговоры осуществлялись в условиях политического цейтнота. В ночь с 23 на 24 августа 1939 г. в присутствии Сталина Молотов и Риббентроп подписали поспешно согласованные советско-германские документы: Договор о ненападении, по условиям которого стороны обязались не вмешиваться в вооруженные конфликты против друг друга в течение 10 лет с момента подписания документа, и Секретный протокол, в соответствии с которым Германия взяла на себя ряд односторонних обязательств:

— в случае германо-польского вооруженного конфликта германские войска не должны были продвигаться дальше рубежа рек Нарев, Висла, Сан и не вторгаться в Финляндию, Эстонию и Латвию;

— вопрос о сохранении единого Польского государства или его расчленении должен был решаться в ходе дальнейшего развития политической ситуации в регионе;

— Германия признавала заинтересованность СССР в Бессарабии.

Договор о ненападении был опубликован 24 августа 1939 г. Высшее руководство СССР не информировало о наличии секретного соглашения ни партийные, ни государственные органы. Верховный Совет СССР 31 августа 1939 г. без обсуждения ратифицировал только текст Договора о ненападении.

Известие о заключении советско-германского договора о ненападении явилось полной неожиданностью не только для мировой, но и для советской общественности. Трудно было осознать происшедший переворот в отношениях СССР и Германии. После подписания этого договора Лондон и Париж полностью утратили интерес к СССР и принялись искать способы добиться от Германии обязательств на будущее, более прочных, чем те, которые она дала во время Мюнхенского совещания. Документы свидетельствуют о том, что на другой день после подписания договора о ненападении с Германией, Сталин, пребывая в крайней неуверенности относительно порядочности Гитлера, пытался склонить Англию и Францию к продолжению военных московских переговоров. Но никакого отклика на эти предложения не последовало.

Существуют разные точки зрения на вопрос о необходимости подписания договора о ненападении с Германией.

Серьезные исследователи — советские, польские, британские, западногерманские и другие — признают, что 19 — 20 августа 1939 г., в момент согласия Сталина на приезд Риббентропа в Москву для окончательного прояснения намерений Германии, Советскому Союзу не было оставлено выбора. В одиночку СССР предотвратить войну не мог. Союзников в лице Англии и Франции ему обрести не удалось. Оставалось думать о том, как не попасть в водоворот войны, к которой в 1939 г. СССР был готов еще меньше, чем в 1941 г.

Правда, есть и другая точка зрения на этот счет. Некоторые историки считают, что Германия в 1939 г. также не была готова к войне с СССР. Возможно, это так, но вместе с тем нельзя было не считаться с весьма очевидной вероятностью сделок Берлина с другими западными державами против Советского Союза.

Оценивая договор о ненападении с позиций сегодняшнего дня можно отметить, что для СССР он имел как положительные, так и отрицательные последствия. Положительные:

— Советский Союз избежал войны на два фронта, так как договор зародил трещину в японо-германских отношениях, деформировал условия антикоминтерновского пакта в пользу СССР;

— рубеж, с которого Советский Союз мог вести первоначальную оборону, был отодвинут на несколько сот километров от Ленинграда, Минска и других центров;

— договор способствовал углублению раскола капиталистического мира на два враждующих лагеря, сорвал планы западных держав направить агрессию на восток, воспрепятствовал их объединению против СССР. Западные державы стали вынуждены считаться с Советским Союзом как с военной и политической державой, имеющей право обозначить свои интересы на политической карте мира.

Отрицательные:

— договор подорвал моральный настрой советского народа, боеспособность армии, усыпил бдительность военно политического руководства СССР, дезориентировал демократические, миролюбивые силы, и, поэтому, стал одной из причин неудач советской стороны в начальный период Великой Отечественной войны;

— договор дал благодатную почву для обвинений в адрес Советского Союза со стороны западных держав в поддержке агрессора и развязывании войны;

— был подорван международный авторитет СССР как последовательного и основного борца против фашизма.

Положительным результатом заключения Договора о ненападении долгое время считалось то, что СССР получил около двух лет для подготовки к войне и укрепления своей обороноспособности. Однако это время было использовано Советским Союзом менее эффективно, чем Германией, которая за 22 месяца в большей степени повысила свой военный потенциал. Если в начале 1939 г. военно-политическое руководство Германии оценивало Красную Армию как противника очень сильного, столкновение с которым было нежелательным, то в начале 1941 г. оно уже отмечало слабость Вооруженных Сил СССР, особенно их командного состава.

Юридическая, политическая и историческая оценка Секретного протокола, приложенного к этому договору, может быть, на наш взгляд, более однозначной и категоричной. Этот протокол можно рассматривать как великодержавную заявку на «территориально — политическое переустройство» в регионе, которая находилась с юридической точки зрения в противоречии с суверенитетом и независимостью целого ряда государств. Она не соответствовала договорам, которые СССР заключил с этими странами раньше, с нашими обязательствами при всех обстоятельствах уважать их суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность. Этот протокол полностью противоречил тем официальным заверениям об отмене тайной дипломатии, которые делало руководство СССР для мирового сообщества, являлся ревизией стратегического курса на коллективную безопасность и фактически санкционировал вооруженное вторжение в Польшу.

Развязав себе руки подписанием договора о ненападении и секретных протоколов, Германия 1 сентября 1939 г. напала на Польшу.

Англия и Франция объявили войну Германии, но не оказали Польше действенной военной помощи и она была разгромлена.

СССР и США объявили о своем нейтралитете в войне.

17 сентября 1939 г. части Красной Армии вступили на территорию Западной Украины и Белоруссии, что было предусмотрено положениями секретного протокола.

Итак, началась вторая мировая война.

В это время (конец сентября 1939 г.) руководство СССР во главе со Сталиным и Молотовым преступили границу разумного в отношениях с Германией. 28 августа 1934 г. в Москве Молотовым и Риббентропом был подписан Договор о дружбе и границах с приложением к нему нескольких секретных протоколов, которые, как и предыдущий секретный протокол, не были ратифицированы. Согласно этим документам изменялись сферы влияния СССР и Германии, определялись границы стран в Польше, стороны договаривались об экономическом сотрудничестве и недопущении агитации, направленной против другой стороны. Территория Литовского государства признавалась сферой интересов СССР, при условии, что действующие экономические соглашения между Германией и Литвой не будут затронуты мероприятиями Правительства Советского Союза в данном регионе. Одновременно Люблинское и Варшавское воеводства передавались в сферу влияния Германии с внесением соответствующих поправок в разграничительную линию. В одном из протоколов каждая сторона обязалась не допускать «польской агитации», направленной на регион другой страны.

На этих же переговорах Молотов сделал заявление, в котором обосновал мысль о ненужности борьбы с фашизмом и возможности идеологического соглашения с Германией. Вместе с Риббентропом он подписал ноту, в которой вся ответственность за развязывание войны перекладывалось на Англию и Францию и оговаривалось, что, в случае продолжения участия этих стран в войне, СССР и Германия будут консультироваться по военным вопросам.

Оценка данных соглашений, по нашему мнению, должна быть однозначной. Если заключение договора о ненападении в сознании советского народ оправдывалось необходимостью избежать участия в войне, то подписание Договора о дружбе и границах между СССР и Германией было совсем противоестественным. Этот документ был подписан после оккупации Польши и, следственно, явился договором, заключенным со страной, совершившей неприкрытый акт агрессии. Он ставил под сомнение, если не подрывал, статус СССР как нейтральной стороны и толкал нашу страну на беспринципное сотрудничество с нацистской Германией.

В этом договоре, на наш взгляд, вообще не было необходимости. Изменение границы разделения интересов, зафиксированное в секретном дополнительном протоколе, можно было оформить совсем другим образом. Однако, по мотивам укрепления личной власти, Сталин пошел в конце сентября на крупные политические и нравственные издержки, чтобы закрепить, как он полагал, Гитлера на позиции взаимопонимания, но не с СССР, а лично с ним. Следует признать, что утвердившаяся с конца сентября тяга Сталина к параллельным действиям с Германией расширила свободу маневра нацистского руководства, в том числе при осуществлении ряда военных операций.

Таким образом, в современной исторической науке Договор о дружбе и границах от 28 сентября 1939 г. оценивается резко отрицательно. Заключение этого договора следует считать ошибкой тогдашнего руководства СССР. Договор и все, что последовало за ним в средствах массовой информации и в практической политике, разоружало советских людей духовно, противоречило воле народа, советскому и международному законодательству и подрывало международный авторитет СССР.

Подводя итог рассказу о советско-германских договорах от 23 августа и 28 сентября 1939 г., необходимо отметить, что согласно выводам Комиссии Съезда народных депутатов Договор о ненападении о Договор о дружбе и границах утратили свою силу в момент нападения Германии на СССР, а секретные протоколы, как подписанные в нарушение действовавшего советского законодательства и норм международного права, не имеют силы с момента подписания.

После подписания Договора о дружбе и сотрудничестве и секретных протоколов Советский Союз начал неуклонно выполнять все их положения. Помимо морального ущерба, причиненного советскому народу условиями этих документов, практическая деятельность советского руководства наносила большой ущерб стране. Например, недовольство среди антифашистов, проживавших в СССР, вызывали отдельные недружелюбные действия правительства по отношению к некоторым из них. Так, осенью 1939 г. в Москве был закрыт детский дом N 6, созданный ранее специально для детей немецких политэмигрантов. В начале 1940 г. германским властям было передано несколько групп немецких и австрийских антифашистов, которые были репрессированы в 30-е годы и находились под следствием или в заключении. В большинстве случаев это делалось вопреки воле передаваемых. Кроме того имелось множество случаев репрессий в отношении советских граждан, ведущих антифашистскую пропаганду. После введения, по условия м последнего Договора, Красной армии на территорию Западной Украины и Белоруссии, Литвы и Польши там начались репрессии, насаждение командно — административных методов руководства, подавление национального движения в этих областях.

С 1939 по 1941 г.г., почти до начала Великой Отечественной войны, внешнее сближение Германии и Советского Союза продолжалось. СССР вплоть до нападении Германии в 1941 г. неукоснительно соблюдал все условия подписанных им договоров. Так он не участвовал в событиях 1940 -1941 г.г., когда Гитлер подчинил почти все государства Европы, в том числе Францию, и разгромил европейский контингент английских войск. Советская дипломатия делала все для того, что бы отсрочить войну и избежать ведения ее на два фронта, для того, что бы дать СССР подготовиться к войне. Например, в 1941 г. были подписаны:

— нота с Турцией, в которой обе стороны обязались хранить нейтралитет;

— пакт о ненападении с Японией.

Тем не менее, эти меры не могли решить главной задачи внешней политики и предотвратить войну.

studfile.net

1. Международная обстановка накануне второй мировой войны.

Развитие Советского Союза в предвоенные годы происходило в сложной международной обстановке. Наличие очагов напряженности в Европе и на Дальнем Востоке, тайная подготовка стран капиталистического мира к второй мировой войне, приход к власти в Германии партии фашистского толка ясно свидетельствовали о том, что международная ситуация активно и быстро приближалась к военному конфликту.

За период между концом первой и началом второй мировой войны в расстановке сил в мировом сообществе произошли качественные изменения: возникновение первого социалистического государства, обострение противоречий между мировыми метрополиями и колониями, восстановление и новый быстрый экономический подъем побежденного в первой мировой войне и неудовлетворенного своим положением в мире государства — Германии. Следствием этих изменений на международной арене явилось перемена характера приближающегося конфликта. Из спора между империалистическими державами за передел мира, какой, по мнению В.И. Ленина, была первая мировая, приближающаяся война должна была превратиться в арену противодействия и сталкивания интересов как империалистических государств между собой, так и всего блока с государством иной социально-экономической формации — Советским Союзом. Именно это обстоятельство, на наш взгляд, определило политику ведущих капиталистических государств и СССР накануне второй мировой войны.

2. Участие ссср в международных событиях предшествовавших второй мировой войне.

2.1 Борьба Советского Союза за предотвращение войны. Развитие отношений с капиталистическими государствами накануне конфликта.

Посмотрим теперь как же развивались события в международной политике накануне второй мировой войны.

Начать отсчет событий можно, на наш взгляд, с 1933 года, как даты прихода к власти в Германии Национал-социалистической партии фашистского толка во главе с А. Гитлером, который уже в 1934 году сосредоточил в своих руках всю полноту власти в стране, совмещая одновременно посты канцлера и фюрера. Фашисты установили в стране диктатуру, режим реакции, аннулировали Версальский мирный договор, который не устраивал эту быстро развивающуюся империалистическую державу, и начали активную подготовку к войне за передел мира.

В этот же период (30-ые годы) произошла значительная активизация внешней политики Италии, в которой фашизм был главенствующей идеологией уже с 1922 г., усилилось ее влияние на расстановку сил в мировом сообществе.

Одним из первых агрессивных актов, совершенных этими государствами, был захват в 1935 — 36 г.г. Эфиопии и установление там фашистского режима.

В 1936-37 годах Германия, Япония и Италия заключили «антикоминтерновский пакт», который положил начало формированию новых военных блоков, дальнейшему продвижению к военному конфликту, а также свидетельствовал о проявлениях агрессии фашизма против СССР.

Таким образом, в Центре Европы сложился опаснейший очаг будущей войны.

В это время политические круги Англии, США, Франции вели политику поощрения Германии, пытаясь направить ее агрессию против Советского Союза. Эта политика проводилась как на мировой арене, так и внутри самих государств. Так, например, почти во всех странах велась кампания против СССР, активно пропагандировалась идея «растущей советской опасности», мысль о «военных приготовлениях русских». Во внешней политике британские и французские лидеры, как об этом свидетельствуют документы, решали задачу, как бы отвести от себя угрозу Германской агрессии и разрядить энергию нацизма и экспансии на Восток.

В этой обстановке СССР выступает с предложениями по обеспечению мира и коллективной безопасности. В ответ на политику капиталистических государств наша страна предпринимает следующие шаги:

1933 г. — установление дипломатических отношений с США.