Резистор. Падение напряжения на резисторе. Мощность. Закон Ома — МикроПрогер

Итак, резистор… Базовый элемент построения электрической цепи.

Работа резистора заключается в ограничении тока, протекающего по цепи. НЕ в превращении тока в тепло, а именно в ограничении тока. То есть, без резистора по цепи течет большой ток, встроили резистор – ток уменьшился. В этом заключается его работа, совершая которую данный элемент электрической цепи выделяет тепло.

Пример с лампочкой

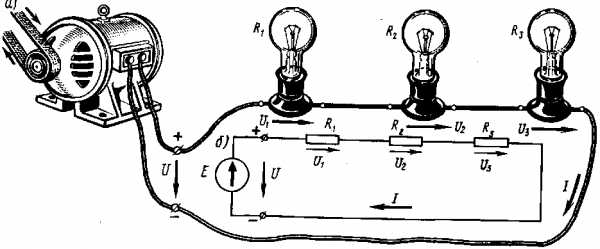

Рассмотрим работу резистора на примере лампочки на схеме ниже. Имеем источник питания, лампочку, амперметр, измеряющий ток, проходящий через цепь. И Резистор. Когда резистор в цепи отсутствует, через лампочку по цепи побежит большой ток, например, 0,75А. Лампочка горит ярко. Встроили в цепь резистор — у тока появился труднопреодолимый барьер, протекающий по цепи ток

Кроме того, на резисторе происходит падение напряжения. Барьер не только задерживает ток, но и «съедает» часть напряжения, приложенного источником питания к цепи. Рассмотрим это падение на рисунке ниже. Имеем источник питания на 12 вольт. На всякий случай амперметр, два вольтметра про запас, лампочку и резистор. Включаем цепь без резистора(слева). Напряжение на лампочке 12 вольт. Подключаем резистор — часть напряжения упала на нем. Вольтметр(снизу на схеме справа) показывает 5В. На лампочку остались остальные 12В-5В=7В. Вольтметр на лампочке показал 7В.

Падение напряжение на резистореРазумеется, оба примера являются абстрактными, неточными в плане чисел и рассчитаны на объяснение сути процесса, происходящего в резисторе.

Основная характеристика резистора — сопротивление. Единица измерения сопротивления — Ом (Ohm, Ω). Чем больше сопротивление, тем больший ток он способен ограничить, тем больше тепла он выделяет, тем больше напряжения падает на нем.

Основной закон всего электричества. Связывает между собой Напряжение(V), Силу тока(I) и Сопротивление(R).

V=I*R

Интерпретировать эти символы на человеческий язык можно по-разному. Главное — уметь применить для каждой конкретной цепи. Давайте используем Закон Ома для нашей цепи с резистором и лампочкой, рассмотренной выше, и рассчитаем сопротивление резистора, при котором ток от источника питания на 12В ограничится до 0,2. При этом считаем сопротивление лампочки равным 0.

V=I*R => R=V/I => R= 12В / 0,2А => R=60Ом

Итак. Если встроить в цепь с источником питания и лампочкой, сопротивление которой равно 0, резистор номиналом 60 Ом, тогда ток, протекающий по цепи, будет составлять 0,2А.

Микропрогер, знай и помни! Параметр мощности резистора является одним из наиболее важных при построении схем для реальных устройств.

Мощность электрического тока на каком-либо участке цепи равна произведению силы тока, протекающую по этому участку на напряжение на этом участке цепи. P=I*U. Единица измерения 1Вт.

При протекании тока через резистор совершается работа по ограничению электрического тока. При совершении работы выделяется тепло. Резистор рассеивает это тепло в окружающую среду. Но если резистор будет совершать слишком большую работу, выделять слишком много тепла — он перестанет успевать рассеивать вырабатывающееся внутри него тепло, очень сильно нагреется и сгорит. Что произойдет в результате этого казуса, зависит от твоего личного коэффициента удачи.

Характеристика мощности резистора — это максимальная мощность тока, которую он способен выдержать и не перегреться.

Рассчитаем мощность резистора для нашей цепи с лампочкой. Итак. Имеем ток, проходящий по цепи(а значит и через резистор), равный 0,2А. Падение напряжения на резисторе равно 5В (не 12В, не 7В, а именно 5 — те самые 5, которые вольтметр показывает на резисторе). Это значит, что мощность тока через резистор равна P=I*V=0,2А*5В=1Вт. Делаем вывод: резистор для нашей цепи должен иметь максимальную мощность не менее(а лучше более) 1Вт. Иначе он перегреется и выйдет из строя.

Соединение резисторов

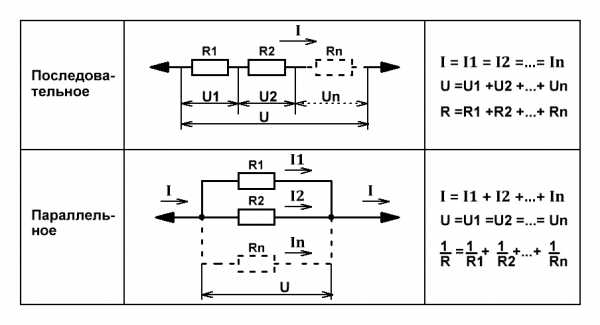

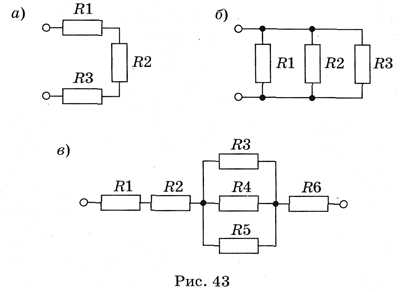

Резисторы в цепях электрического тока имеют последовательное и параллельное соединение.

Последовательное соединение резисторов

При последовательном соединении общее сопротивление резисторов является суммой сопротивлений каждого резистора в соединении:

Последовательное соединение резисторов

Параллельное соединение резисторов

При параллельном соединении общее сопротивление резисторов рассчитывается по формуле:

Параллельное соединение резисторов

Остались вопросы? Напишите комментарий. Мы ответим и поможем разобраться =)

Автор публикации

не в сети 3 месяца

wandrys

877 Комментарии: 0Публикации: 31Регистрация: 17-03-2016 micro-proger.ruрасчет, теория и принцип действия

Существуют два вида сопротивления – переменное и постоянное, а делитель напряжения на резисторах нужен для защиты электроприборов. Например, светодиодам необходим небольшой ток, в противном случае они могут перегореть. Для ограничения тока в электрическую цепь вставляется резистор, следовательно ток уменьшается и светодиоды работают в штатном режиме. Резистор – радиоэлемент для увеличения сопротивления электрической цепи. Его ставят с целью понижения напряжения или тока.

Постоянное сопротивление – резисторы, которые не изменяют свой номинал. Если подобное происходит, значит резистор вышел из строя. Переменные резисторы могут менять свое сопротивление в процессе своей работы. Они оснащены специальный бегунок, который и регулирует сопротивление. На основе их изготавливают самые различные регуляторы.

В статье будут подробно рассмотрены типы подключения и что такое делитель напряжения. Также в статье содержится видеоролик на данную тему и скачиваемый файл с дополнительной информацией.

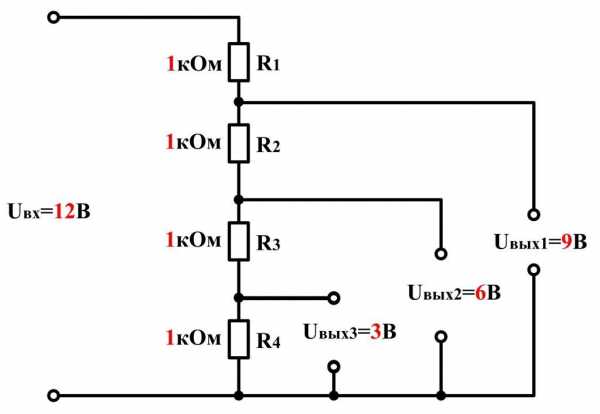

Делитель напряжения.

Соединение резисторов

Соединение резисторов в различные конфигурации очень часто применяются в электротехнике и электронике. Здесь мы будем рассматривать только участок цепи, включающий в себя соединение резисторов. Соединение резисторов может производиться последовательно, параллельно и смешанно.

Последовательное соединение резисторов

Последовательное соединение.Последовательное соединение резисторов это такое соединение, в котором конец одного резистора соединен с началом второго резистора, конец второго резистора с началом третьего и так далее. То есть при последовательном соединении резисторы подключатся друг за другом. При таком соединении через резисторы будет протекать один общий ток. Следовательно, для последовательного соединения резисторов будет справедливо сказать, что между точками А и Б есть только один единственный путь протекания тока.

Интересно почитать: принцип действия и основные характеристики варисторов.

Таким образом, чем больше число последовательно соединенных резисторов, тем большее сопротивление они оказывают протеканию тока, то есть общее сопротивление Rобщ возрастает. Рассчитывается общее сопротивление последовательно соединенных резисторов по следующей формуле: Rобщ = R1 + R2 + R3+…+ Rn.

Последовательное и параллельное соединение резисторов.

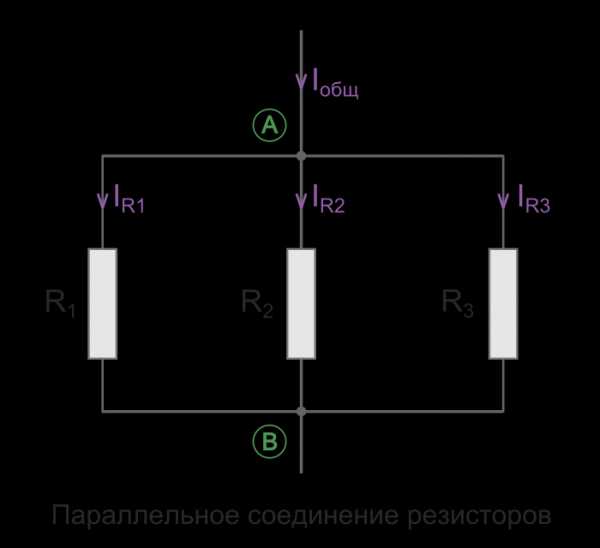

Параллельное соединение резисторов

Параллельное соединение резисторов это соединение, в котором начала всех резисторов соединены в одну общую точку (А), а концы в другую общую точку. При этом по каждому резистору течет свой ток. При параллельном соединении при протекании тока из точки А в точку Б, он имеет несколько путей. Таким образом, увеличение числа параллельно соединенных резисторов ведет к увеличению путей протекания тока, то есть к уменьшению противодействия протеканию тока. А это значит, чем большее количество резисторов соединить параллельно, тем меньше станет значение общего сопротивления такого участка цепи (сопротивления между точкой А и Б.)

Параллельное соединение резисторов это соединение, в котором начала всех резисторов соединены в одну общую точку (А), а концы в другую общую точку. При этом по каждому резистору течет свой ток. При параллельном соединении при протекании тока из точки А в точку Б, он имеет несколько путей. Таким образом, увеличение числа параллельно соединенных резисторов ведет к увеличению путей протекания тока, то есть к уменьшению противодействия протеканию тока. А это значит, чем большее количество резисторов соединить параллельно, тем меньше станет значение общего сопротивления такого участка цепи (сопротивления между точкой А и Б.)

Общее сопротивление параллельно соединенных резисторов определяется следующим отношением: 1/Rобщ= 1/R1+1/R2+1/R3+…+1/Rn. Следует отметить, что здесь действует правило «меньше – меньшего». Это означает, что общее сопротивление всегда будет меньше сопротивления любого параллельно включенного резистора.

Общее сопротивление для двух параллельно соединенных резисторов рассчитывается по следующей формуле Rобщ= R1*R2/R1+R2

Если имеет место два параллельно соединенных резистора с одинаковыми сопротивлениями, то их общее сопротивление будет равно половине сопротивления одного из них. Данный вид подключения характерен тем, что все элементы цепи соединяется выводами в одной точке друг другу, т.е. точка входа и выхода всех нагрузок сходятся в одну точку (или еще одно обозначение на схемах — //). Электроток, двигаясь по проводнику, дойдя до общего соединения делится на количество имеющихся веток.

Если представить движение воды в трубе, то можно сказать, что вода двигающиеся по одной трубе, равномерно перетекает в несколько отводов, подсоединенных к ней. В нашем случае заряженные электроны, двигающиеся по проводнику, также растекаются на количества предложенных веток в узле.

Каждый вид соединения находится под одинаковым напряжением:

- U = U1 = U2; Суммарная сила тока равняется суммарному значению тока каждого участка

- I = I1 + I2; Сопротивление цепи равно сумме величина обратных сопротивлению участка:

- 1/R = 1/R1 + 17R2 + . . . + 1/Rn; Сила тока пропорциональна сопротивлению каждого участка

- I1/I2=R2/R1.

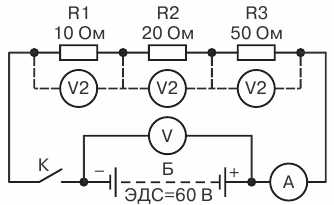

Примеры расчета

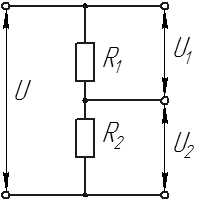

Давайте рассмотрим пример. Цепь представлена на рисунке выше. Есть источник тока и два сопротивления. Пусть R1=1,2 кОм, R2= 800 Ом, а ток в цепи 2 А. По закону Ома U = I * R. Подставляем наши значения:

- U1 = R1 * I = 1200 Ом * 2 А = 2400 В;

- U2 = R2 * I = 800 Ом * 2А = 1600 В.

Общее напряжение цепи считается как сумма напряжений на резисторах: U = U1 + U2 = 2400 В + 1600 В = 4000 В. Полученную цифру можно проверить. Для этого найдем суммарное сопротивление цепи и умножим его на ток. R = R1 + R2 = 1200 Ом + 800 Ом = 2000 Ом. Если подставить в формулу напряжения при последовательном соединении сопротивлений, получаем: U = R * I = 2000 Ом * 2 А = 4000 В. Получаем, что общее напряжение данной цепи 4000 В. А теперь посмотрите на схему. На первом вольтметре (возле резистора R1) показания будут 2400 В, на втором — 1600 В. При этом напряжение источника питания — 4000 В.

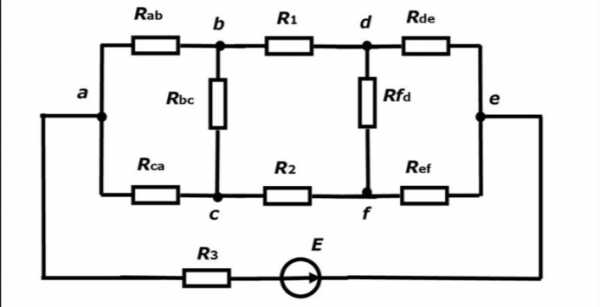

Смешанное соединение резисторов

Смешанное соединение резисторов является комбинацией последовательного и параллельного соединения. Иногда подобную комбинацию называют последовательно-параллельным соединением. На этом рисунке видно, что резисторы R2 R3 соединены параллельно, а R1, комбинация R2 R3 и R4 последовательно.

Для расчета сопротивления таких соединений, всю цепь разбивают на простейшие участки, из параллельно или последовательно соединенных резисторов. Далее следуют следующему алгоритму:

- Определяют эквивалентное сопротивление участков с параллельным соединением резисторов.

- Если эти участки содержат последовательно соединенные резисторы, то сначала вычисляют их сопротивление.

- После расчета эквивалентных сопротивлений резисторов перерисовывают схему. Обычно получается цепь из последовательно соединенных эквивалентных сопротивлений.

- Рассчитывают сопротивления полученной схемы.

Схема смешанного подключения.

Законы Кирхгофа

Первый закон

Ещё один очень важный закон — это закон Кирхгофа. Для участка цепи постоянного тока их два. Первый закон имеет формулировку: Сумма всех токов, входящих в узел и выходящих из него равна нулю. Если посмотреть на схему, I1 — это ток, который заходит в узел, I2 и I3 — это электроны, которые вытекают из него. Применяя формулировку первого закона можно записать формулу по-другому: I1-I2+I3=0. В этой формуле знаки плюс имеют значения, которые прибывают в узел, минус, который отходит от него.

Второй закон Кирхгофа

Если к цепи с включенными сопротивлениями подключен один источник ЭДС (батарея питания) тогда всё понятно, можно обойтись законом Ома. А, если, источников несколько и схема с различным схемным расположением элементов, тогда вступает в силу второй закон, который гласит: сумма токов всех источников питания для замкнутого контура, равна сумме падений напряжения на всех сопротивлениях участка в этом контуре.

Параллельное и последовательное соединение резисторов, решение задач

Алгоритм расчёта смешанных подключений находится в тех же правилах, что и в элементарных схемах расчета последовательного и параллельного соединения резисторов. Ничего нового нет: нужно правильно разбить предложенную схему на пригодные для расчета участки. Участки, с элементами, подключены поочередно либо параллельно. Для решения задачи на последовательное и параллельное соединение резисторов необходимо правильно оценить цепи элементов. На схеме присутствует параллельная и последовательная часть соединения элементов. Для расчета очень важно аккуратно, шаг за шагом упрощать цепи и не брать сразу всю схему (рис.1). Как же правильно определить параллельное и последовательное соединение резисторов?

Алгоритм расчёта смешанных подключений находится в тех же правилах, что и в элементарных схемах расчета последовательного и параллельного соединения резисторов. Ничего нового нет: нужно правильно разбить предложенную схему на пригодные для расчета участки. Участки, с элементами, подключены поочередно либо параллельно. Для решения задачи на последовательное и параллельное соединение резисторов необходимо правильно оценить цепи элементов. На схеме присутствует параллельная и последовательная часть соединения элементов. Для расчета очень важно аккуратно, шаг за шагом упрощать цепи и не брать сразу всю схему (рис.1). Как же правильно определить параллельное и последовательное соединение резисторов?

Для примера расчета возьмем резисторы R3, R4, которые подключены параллельно. Эквивалентный резистор этих элементов, будет равенRэ. = 1/R34 =1/R3 + 1/R4, после преобразования формулы и приведения к одному знаменателю получим R34 = R3 · R4 / (R3 + R4). Э. = 1/3+1/4 /(3+4) =1,7 Ом.

Далее видно, что приведённая эквивалентное R эк и R6 соединены последовательно, чтобы узнать сопротивление их необходимо сложить, тогда общее сопротивление будет равно R346 = R34 + R6, тогда Rэк346 = 1,7 + 6 = 7, 7 Ом.

Материал в тему: описание и область применения подстроечного резистора.

Заменяем на схеме одним общим элементом, теперь, позиция упрощается еще больше. Теперь образовалась ситуация — включение трех элементов в //. Как вычисляется такое соединение нам уже известно, 1/ R23465 = 1/ R2 +1/R346 + 1/R5 после вычисления правой части получаем 0,82 Ом. После окончательного вычисления получаем R23465 = 2,1 Ом. Здесь следует обратить внимание, что общее сопротивление получилось меньше самого меньшего из трех. Заменяем эти сопротивление одним эквивалентным R23465. В конечном итоге все выглядит уже намного проще. Rц = Rэк + R1+ R2. R об. = R ц = 1,21 +7+1 =9,21 Ом.

Из приведенного алгоритма расчёта видно, как из сложной схемы путем простого математического вычисления и применения правил сокращения резисторов участок становится простой и понятной.

При параллельном соединении приемников, все они находятся под одним и тем же напряжением, и режим работы каждого из них не зависит от остальных. Это означает, что ток, проходящий по какому-либо из приемников, не будет оказывать существенного влияния на другие приемники. При всяком выключении или выходе из строя любого приемника остальные приемники остаются включенными.

При параллельном соединении приемников, все они находятся под одним и тем же напряжением, и режим работы каждого из них не зависит от остальных. Это означает, что ток, проходящий по какому-либо из приемников, не будет оказывать существенного влияния на другие приемники. При всяком выключении или выходе из строя любого приемника остальные приемники остаются включенными.

Поэтому параллельное соединение имеет существенные преимущества перед последовательным, вследствие чего оно получило наиболее широкое распространение. В частности, электрические лампы и двигатели, предназначенные для работы при определенном (номинальном) напряжении, всегда включают параллельно. На электровозах постоянного тока и некоторых тепловозах тяговые двигатели в процессе регулирования скорости движения нужно включать под различные напряжения, поэтому они в процессе разгона переключаются с последовательного соединения на параллельное.

Почитать материал по теме: что такое SMD резисторы.

Возможно, вам будет проще, если знать, что соединив два одинаковых резистора параллельно, получим результат в два раза меньше. Например, соединив параллельно два резистора по 100 Ом получим составное сопротивление 50 Ом. Проверим? Считаем: 100*100 / (100+100) = 10000 / 200 = 50 Ом.

Давайте сначала рассчитаем параллельное соединение двух резисторов разного номинала и посмотрим что получится.

- Соединили параллельно 150 Ом и 100 Ом. Считаем результирующее: 150*100 / (150+100) = 15000/250 = 60 Ом.

- Если соединить 150 Ом и 50 Ом, получим: 150*50 / (150+50) = 7500 / 200 = 37,5 Ом.

Как видим, в обоих случаях результат оказывается меньше чем самый низкий номинал соединенных деталей. Этим и пользуются, если в наличии нет сопротивления небольшого номинала. Проблема только в том, что подбирать сложновато: надо каждый раз считать используя калькулятор.

Типы подключений.

Расчет гасящего резистора

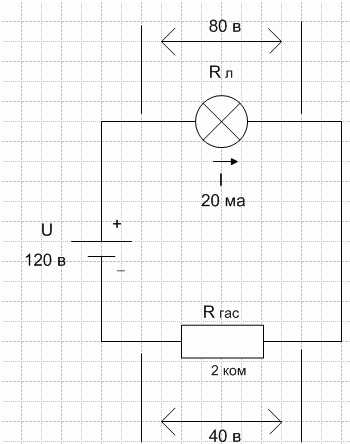

В схемах аппаратуры связи часто возникает необходимость подать на потребитель меньшее напряжение, чем дает источник. В этом случае последовательно с основным потребителем включают дополнительное сопротивление, на котором гасится избыток напряжения источника. Такое сопротивление называется гасящим.

Напряжение источника тока распределяется по участкам последовательной цепи прямо пропорционально сопротивлениям этих участков. Рассмотрим схему включения гасящего сопротивления:

- Полезной нагрузкой в этой цепи является лампочка накаливания, рассчитанная на нормальную работу при величине напряжения Uл= 80 в и тока I =20 ма.

- Напряжение на зажимах источника тока U=120 в больше Uл, поэтому если подключить лампочку непосредственно к источнику, то через нее пройдет ток, превышающий нормальный, и она перегорит.

- Чтобы этого не случилось, последовательно с лампочкой включено гасящее сопротивление R гас.

Схема включения гасящего сопротивления резистора.

Расчет величины гасящего сопротивления при заданных значениях тока и напряжения потребителя сводится к следующему:

– определяется величина напряжения, которое должно быть погашено:

Uгас = Uист – Uпотр,

Uгас = 120 – 80 = 40в

определяется величина гасящего сопротивления

Rгас = Uгас / I

Rгас = 40 / 0,020 = 2000ом = 2 ком

Далее необходимо рассчитать мощность, выделяемую на гасящем сопротивлении по формуле

P = I2 * Rгас

P = 0,0202 * 2000 = 0,0004 * 2000 = 0,8вт

Зная величину сопротивления и расходуемую мощность, выбирают тип гасящего сопротивления.

Практическое применение параллельного и последовательного соединения

Для чего практически можно использовать параллельное и последовательное соединение резисторов? Случается, что при ремонте электронной аппаратуры, не всегда в наличии сопротивление нужного номинала. Ехать в магазин за одним копеечным элементом — накладно. Вот тут и могут пригодиться составные резисторы. Просто надо последовательно или параллельно соединить их, подобрав требуемый номинал.

Приведем пример работы делителя напряжения на фоторезисторе. Допустим, сопротивление фоторезистора изменяется от 1 кОм (при освещении) и до 10 кОм (при полной темноте). Если мы дополним схему постоянным сопротивлением примерно 5,6 кОм, то мы можем получить широкий диапазон изменения выходного напряжения при изменении освещенности фоторезистора.

Диапазон изменения выходного напряжения.

Как мы видим, размах выходного напряжения при уровне освещения от яркого до темного получается в районе 2,45 вольт, что является отличным диапазоном для работы большинства АЦП.

При соединении резисторов, их ножки первоначально скручивают. Какой стороной разворачивать сопротивление — неважно (в отличие от диодов, резисторы одинаково пропускают ток в обоих направлениях). На концах скрутку слегка обжимают плоскогубцами, затем пропаивают. Следите за тем, чтобы корпуса были друг от друга подальше — так они будут лучше охлаждаться при работе.

Более подробно о делителях напряжения можно узнать из скачиваемого файла правила подключения проводников. Если у вас остались вопросы, можно задать их в комментариях на сайте. Также в нашей группе ВК можно задавать вопросы и получать на них подробные ответы от профессионалов.

Чтобы подписаться на группу, вам необходимо будет перейти по следующей ссылке: https://vк.coм/еlеctroinfonеt. В завершение статьи хочу выразить благодарность источникам, откуда мы черпали информацию:

www.elektroznatok.ru

www.themechanic.ru

www.electrono.ru

www.hightolow.ru

www.sxemotehnika.ru

Как вам статья?Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.electroinfo.net

Расчет делителя напряжения на резисторах, конденсаторах и индуктивностях — Help for engineer

Расчет делителя напряжения на резисторах, конденсаторах и индуктивностях

Делитель напряжения используется в электрических цепях, если необходимо понизить напряжение и получить несколько его фиксированных значений. Состоит он из двух и более элементов (резисторов, реактивных сопротивлений). Элементарный делитель можно представить как два участка цепи, называемые плечами. Участок между положительным напряжением и нулевой точкой – верхнее плечо, между нулевой и минусом – нижнее плечо.

Делитель напряжения на резисторах может применятmся как для постоянного, так и для переменного напряжений. Применяется для низкого напряжения и не предназначен для питания мощных машин. Простейший делитель состоит из двух последовательно соединенных резисторов:

На резистивный делитель напряжения подается напряжение питающей сети U, на каждом из сопротивлений R1 и R2 происходит падение напряжения. Сумма U1 и U2 и будет равна значению U.

В соответствии с законом Ома (1):

Падение напряжения будет прямо пропорционально значению сопротивления и величине тока. Согласно первому закону Кирхгофа, величина тока, протекающего через сопротивления одинакова. С чего следует, что падение напряжения на каждом резисторе (2,3):

Тогда напряжение на всем участке цепи (4):

Отсюда определим, чему равно значение тока без включения нагрузки (5):

Если подставить данное выражение в (2 и 3), то получим формулы расчета падения напряжения для делителя напряжения на резисторах (6, 7):

Необходимо упомянуть, что значения сопротивлений делителя должны быть на порядок или два (все зависит от требуемой точности питания) меньше, чем сопротивление нагрузки. Если же это условие не выполняется, то при приведенном расчете подаваемое напряжение будет посчитано очень грубо.

Для повышения точности необходимо сопротивление нагрузки принять как параллельно подсоединенный резистор к делителю. А также использовать прецизионные (высокоточные) сопротивления.

Онлайн подбор сопротивлений для делителя

Пусть источник питания выдает 24 В постоянного напряжения, примем, что величина сопротивления нагрузки переменная, но минимальное значение равно 15 кОм. Необходимо рассчитать параметры резисторов для делителя, выходное напряжение которого равно 6 В.

Таким образом, напряжения: U=24 B, U2=6 В; сопротивление резисторов не должно превышать 1,5 кОм (в десять раз меньше значения нагрузки). Принимаем R1=1000 Ом, тогда используя формулу (7) получим:

выразим отсюда R2:

Зная величины сопротивления обоих резисторов, найдем падение напряжения на первом плече (6):

Ток, который протекает через делитель, находится по формуле (5):

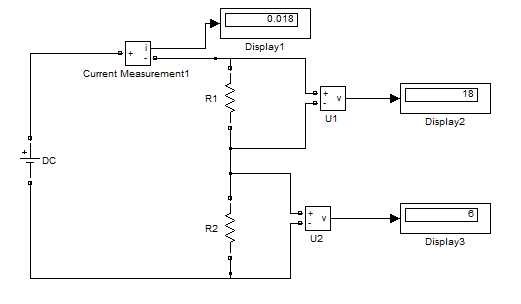

Схема делителя напряжения на резисторах рассчитана выше и промоделирована:

Использование делителя напряжения очень неэкономичный, затратный способ понижения величины напряжения, так как неиспользуемая энергия рассеивается на сопротивлении (превращается в тепловую энергию). КПД очень низкий, а потери мощности на резисторах вычисляются формулами (8,9):

По заданным условиям, для реализации схемы делителя напряжения необходимы два резистора:

| 1. R1=1 кОм, P1=0,324 Вт. | ||

| 2. R2=333,3 Ом, P2=0,108 Вт. |

Полная мощность, которая потеряется:

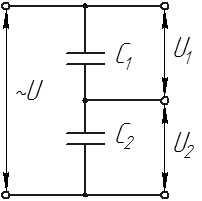

Делитель напряжения на конденсаторах применяется в схемах высокого переменного напряжения, в данном случае имеет место реактивное сопротивление.

Сопротивление конденсатора рассчитывается по формуле (10):

| где С – ёмкость конденсатора, Ф; | ||

| f – частота сети, Гц. |

Исходя из формулы (10), видно, что сопротивление конденсатора зависит от двух параметров: С и f. Чем больше ёмкость конденсатора, тем сопротивление его ниже (обратная пропорциональность). Для ёмкостного делителя расчет имеет такой вид (11, 12):

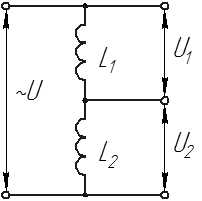

Еще один делитель напряжения на реактивных элементах – индуктивный, который нашел применение в измерительной технике. Сопротивление индуктивного элемента при переменном напряжении прямо пропорционально величине индуктивности (13):

| где L – индуктивность, Гн. |

Падение напряжения на индуктивностях (14,15):

Недостаточно прав для комментирования

h4e.ru

Источники энергии. Потенциал и падение напряжения

Еще один пост из серии основы основ. Заметил я, что многие совершенно не въезжают в концепцию падения напряжения, разности потенциалов и типов источников питания. Поэтому запилю ка я ликбез по этой теме. С самого начала. Потом заброшу его в начало рубрики «Начинающим». Пойдет как замена цикла статей канализационной электроники. Т.к. тот цикл писался для «Хакера» и особой подробностью не отличался ввиду ограничений на размер полосы.

Начало начал. Ноль.

Итак, начну с самого начала. Со дна. То есть с земли. Точки нулевого потенциала. Эта точка совершенно произвольная. Просто нам так удобно, что мы приняли ее за ноль. Надо же с чего то начинать. В однополярном питании это, обычно, минус питания. В двуполярном — нечто посредине, впрочем от конструкции зависит.

Источник энергии

Что такое вообще источник электрической энергии? Это всего лишь «зарядовый насос» который перекачивает электроны (или ионы) посредством химической, электростатической, сегнетоэлектрической, электромагнитной, термической, да любой энергии. Это не важно. Суть лишь в том, что он искажает нейтрально-равномерное распределение зарядов, стаскивая положительные в одну сторону, отрицательные в другую.

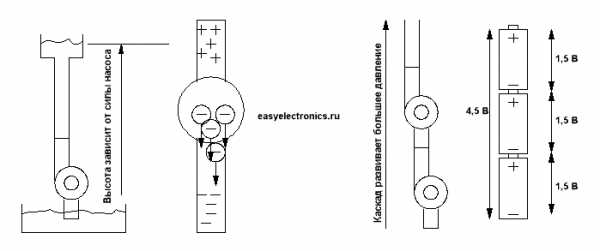

Как насос, поднимая воду на высоту, за счет энергии толпы грязных нигр, в поте лица вращающих его маховик, увеличивает потенциальную энергию воды, поднятую на высоту.

|

И вот если мы примем один конец нашей трубы-проводника за ноль, то на другой будет какой то потенциал. Какой?

А это зависит от силы источника энергии, ведь заряды сопротивляются, хотят обратно, к нулевому состоянию. Системе с минимальной энергией. А еще от характеристик самой силы. Например, химическая, что в солевых батарейках, не дает напряжения больше 1.5 вольт. Это свойства электролита и электродов (я химию уже подзабыл, но что то там связано с электрохимическим рядом).

Причем мы можем источники энергии составлять цепочкой. И тогда выходит, что выход первого, станет точкой нулевого потенциала для второго, такого же, и он сможет накачать еще столько же сверху. А относительно общего нуля будет вдвое больше.

Как если бы мы соединили два насоса последовательно, один набивает нам давление в 1 атмосферу, и второй относительно него набивает 1 атмосферу, а вместе они выдают аж два очка.

У меня на прошлой работе делали стендовые мультиметры. Делали их из обычных DT-838 прикручивая их на панели. Делали массово, сотнями. А все они с завода комплектуются батарейкой типа КРОНА которая тут оказывалась не нужна. Батарейка была голимая, но свои 9вольт давала. И таких батареек была целая коробка от телевизора, россыпью. А Крона прикольна тем, что она может соединяться своим разьемом с другой Кроной. Ну я от нефиг делать давай их соединять последовательно, раскладывая на полу. Сколько я их соединил я уже не помню. Потом мне тупо стало страшно, т.к. в длину у меня пространство кончилось, а в два слоя их соединять сцыкотно — так как концы близко получались. А у меня в результате получился источник напряжением чуть ли не под киловольт и способный дать в течении нескольких минут ток в пару ампер. Коротни я его на себя и от меня бы одни ботинки остались. Пришлось разобрать адскую машину.

Замкнутая цепь

Ну вот есть у нас источники энергии, каждый наращивает потенциал согласно своей дури. На вершине же этой цепи у нас будет их суммарный потенциал. Дикое количество нескомпенсированных зарядов, рвущихся к нулю. Их можно сравнить с сжатым воздухом.

Обратно они прорваться не могут — источник энергии не дает. Вперед — некуда. Для пробоя воздуха энергии не хватает. Вот и висят в таком состоянии. Как батарейка, никуда не подключенная — на выходе голый потенциал и никакой движухи. Напряжение есть, а тока нет. Осталось только дать им путь. Замкнем цепь. Накоротко, без полезной нагрузки.

И ток рванет по короткому пути, а потом обратно за счет источника энергии наверх и так далее. Напряжение наверху сразу же упадет в ноль. Но раз сопротивления нет, то с какой скростью он это будет делать? Идеальный насос, с бесконечной мощностью, разгонит нам ток до бесконечности.

Но в реальности выходит на сцену производительность насоса. Т.е. насос физически, ввиду своей конструкции, не может нам прокачать больше определенного объема (скажем, ограниченный размер цилиндра), а у батареи есть ограниченная площадь электродов, у генератора есть сопротивление обмоток. Получается в цепи все же есть сопротивление, это сопротивление источника. И выше него не прыгнешь. Также и с реальным источником напряжения. У него тоже всегда есть внутреннее сопротивление. И чем оно ниже, тем мощней источник, тем больший ток он сможет отдать.

Впрочем, никто не мешает взять и соединить два насоса-источника параллельно. И у нас получится, что они с одинаковым давлением (напряжением) родят вдвое больший ток. Правда тут надо учитывать, что ставить в параллель два источника с разным напряжением нельзя — тогда более слабый будет продавливаться более сильным и служить потребителем. Разумеется если внешней нагрузки, которая бы просадила напряжение до уровня слабого, нет.

Тоже самое касается и последовательного включения. Если мы воткнем в последовательное включение источник с большим внутренним сопротивлением чем у всех остальных, то он забьет всю цепь и будет обузой, не давая развивать максимальный ток.

Теперь вспомним о батарейках. Когда батарейка новая, то у ней малое внутреннее сопротивление, но чем больше электролита вступает в реакцию тем внутреннее сопротивление становится больше. И получается, что напряжение то она выдает и мультиметр показывает вроде бы четкие полтора вольта, но стоит затребовать с нее большой ток, как она мгновенно сдувается — возросшее сопротивление не позволяет выдать его и напряжение падает.

А теперь немног больше конкретики. Закон Ома для полной цепи.

Есть просто закон Ома: напряжение = ток * сопротивление

U = I * R

Это частный случай закона Ома для отдельного элемента цепи. Но есть еще закон Ома для полной цепи, с учетом источника.

Итак, у нас в цепи есть:

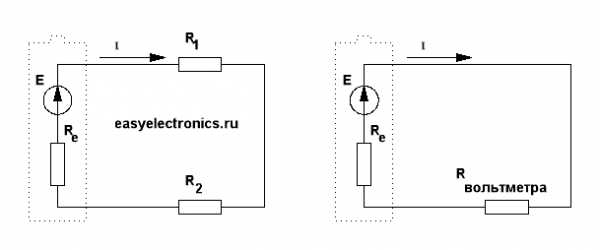

|

Наш идеальный насос — источник электродвижущей силы (ЭДС) — Е. У него бесконечная мощность и нулевое внутреннее сопротивление.

Но, чтобы жизнь не казалась медом, добавим еще и внутреннее сопротивление. Чтобы получить реальный источник. Re

А также есть нагрузки R1 и R2, включенные последовательно.

Ток (I) в последовательной неразветвленной цепи одинаков везде. И равен он величине ЭДС поделенной на сумму ВСЕХ сопротивлений, в том числе и внутреннего. И из этого получается вот что:

E = I*Re+I*R1+I*R2

Т.к. I*R=U перепишем все по иному:

E = I*Re + U1 + U2

Получается, что электродвижущая сила нашего источника, раскладывается, в зависимости от величины нагрузки, по всей цепи. Чем больше нагрузка, тем больше там надо приложить энергии для ее преодоления. Т.е. в нашей батарейке, если у нас E константа и не меняется (напомню, что она зависит только от химии процесса и подбора материалов батареи — т.е. это конструктивная особенность батареи), то при увеличении Re у нас, чтобы сохранить равенство, приходится снижать ток. А раз так, то падает U1 и U2 т.е. напряжение на потребителе. Еще, можно заметить, что у последовательных потребителей напряжение на каждом из них зависит от его R. И там где сопротивление больше — будет большее напряжение.

А что происходит когда мы тыкаем вольтметром в нашу дохлую батарею? А у вольтметра ОГРОМНОЕ сопротивление. И по сравнению с ним внутреннее сопротивление источника даже не отсвечивает.

Re <<<< Rвольтметра

А ток одинаково мал (доли милиампера) для всех потребителей. Таким образом в уравнении:

Е = I*Re + I*Rвольтметра

На цифрах:

Е=1.5

Re=10 Ом

Rвольтметра = 10 000 000 Ом

I = 1.5/10 000 010 = 1,499Е-7

I*Re = 0.00000015 * 10 = 1.499Е-6

I*Rвольтметра = 1,499Е-7 * 10 000 000 = 1.4991.5 = 1.499Е-6 + 1.499

Львиная доля напряжения высадится там, где сопротивление больше — на вольтметре. И вольтметр покажет практически величину Е, но это будет работать лишь на малых токах. При снижении сопротивления нагрузки и увеличении тока, часть I*Re будет все весомей и весомей, пока не перетащит на себя все напряжение. Тогда на нагрузке напряжение упадет почти до нуля — батеря просто не способна дать ток, такой, чтобы удержать напряжение. Либо, если это не батарейка, а какой либо другой источник — источник не тянет нагрузку. А если у батареи от долгой работы на нагрузку увеличилось внутреннее сопротивление, то в этом случае батарейка села.

Источник напряжения. Стабилизация

Но бывают такие хитрые схемы, где у источника внутреннее сопротивление можно менять в широких пределах. И есть следящая система, которая регулирует его таким образом, чтобы на нагрузке было строго определенное напряжение. Разумеется до тех пор пока токи не выходят за оговоренные рамки, а дальше неизбежный провал. Причем если сопротивление нагрузки, например, уменьшится, то и сопротивление источника уменьшится, чтобы иметь возможность пустить через нагрузку больший ток и выровнять напряжение на нагрузке.

Если брать идеальный источник напряжения — фактически голый источник ЭДС с нулевым сопротивлением, то он при снижении нагрузки в ноль даст бесконечный ток. Простейшим примером источника напряжения является конденсатор в момент разрядки. У идеального конденсатора внутреннее сопротивление равно нулю, поэтому когда он разряжается, то на бесконечно малом промежутке времени дает бесконечно большой ток.

Потенциал

Исходя из названия величины — это потенциальная энергия электрического поля в конкретной точке. Но для того, чтобы ее замерить надо задать отправную точку, систему отсчета — точку нулевого потенциала. Она может быть где угодно. Зависит лишь от наших целей в текущий момент. Но обычно за ноль принимают корпус или минус питания. Это и будет нашей точкой нулевого потенциала — Землей.

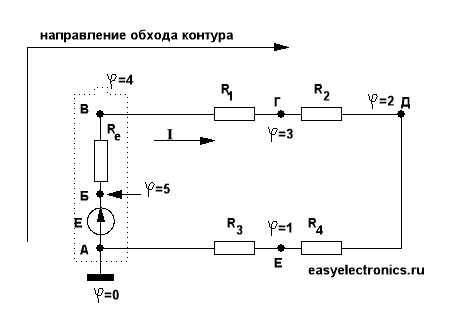

Возьмем и пририсуем к нашей цепи эту точку, вот так.

|

Итак, у нас есть цепь. Параметры такие:

Е = 5В

R = 1 Ом — все резисторы, для простоты.

I = 1 A

Теперь найдем потенциал во всех точках. Он, традиционно, обозначется буквой фи. Правило тут простое:

- 0. Выбираем точку нуля.

- 1. Выбираем направление обхода.

- 2. Выбираем направление тока в контуре. Совершенно произвольно, если ошибешься с направлением, то ряд величин будет с отрицательным знаком, но уравнение все равно сойдется. Однако лучше все же выбирать ток исходя из логического предположения того, как он должен течь при данном направлении источника — минусов будет меньше.

- 2. Если источник нам по пути, то он увеличивает потенциал, на величину своей ЭДС.

- 3. Если по пути нагрузка. То если ток совпадает с выбранным направление обхода, то потенциал уменьшаем на I*Rн Если же ток через нагрузку идет против нашего обхода, то увеличиваем потенциал на I*Rн.

И вернемся к нашему контуру:

- 0. Точка нуля задана.

- 1. Пусть обход контура по часовой.

- 2. Ток по часовой.

- 3. Проходим источник ЭДС. Потенциал в точке Б сразу же подскакивает на его величину. Вот оно максимальное напряжение. Но это где то в глубине батареи, мы его не замерим кроме как математически. Поэтому проходим внутреннее сопротивление. Идем по току, поэтому у нас потенциал снижается на I*Rе. В Точке В мы получили реальный потенциал на клемме нашей батареи. Идем дальше, дальше у нас резистор. Там ток течет по обходу, а значит потенциал уменьшается еще на I*R1. Дальше аналогично. В итоге, когда мы сделаем круг, на каждом резисторе потенциал будет падать до тех пор, пока не выйдет в ноль, по возвращении в точку начала обхода.

Если сделать обход в обратную сторону, то получится все то же самое, только потенциал будет рости до тех пор пока мы не дойдем до Е и, пройдя его против направления, не вычтем ЭДС выйдя опять на ноль.

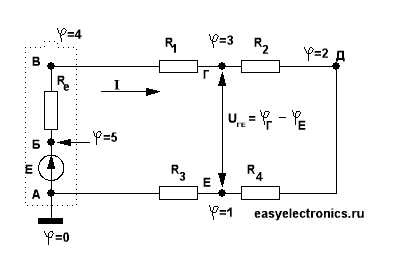

|

Но это мы получали потенциал относительно нуля. А если взять разность потенциалов между точкой Г и Е ? А мы получим напряжение между двумя этими точками. Если ткнуть туда вольтметром, то он покажет именно это напряжение. Т.е. напряжение это разность потенциалов. А падение напряжения между точками — это та величина на которую меняется потенциал при переходе из одной точки схемы в другую.

И главное надо очень четко понять тот факт, что главное в цепи это разность потенциалов. Есть разность потенциалов — есть ток, заряды текут и стремятся эту разность свести на ноль. Нет — тока не будет, т.к. зарядам в этом случае совершенно не захочется куда то бежать и где то там что то выравнивать, т.к. энергия системы в этом случае минимальная.

Тока может и не быть, если цепь не замкнута, а вот потенциала хоть отбавляй. Например, лежит кусок провода, никуда не подключен. На концах разность ноль — все заряды равномерно распределены.

Пошла мимо провода электромагнитная волна, извне откуда то прилетела, послужила тем самым источником энергии и раскидала заряды по разным концам провода. Появилась разность потенциалов на концах.

Таким образом, даже в никуда не подключенной ноге микроконтроллера, если она висит в режиме высокого входного сопротивления (HiZ — т.е. практически никуда не подключена и цепь разомкнута), из воздуха, от случайных помех, могут наводится большие потенциалы, достаточные для хаотичного переключения входа из 0 в 1 и обратно. А если к ноге приделать длинный провод, то на нем может навестись такой потенциал, что контроллер пожгет нафиг. Поэтому то длинные линии обычно делают в виде токовой петли, с низким сопротивлением, чтобы не наводилось на них перенапряжений. А наличие-отсутствие сигнала ловят по наличию-отсутствию тока нужной величины.

Эту концепцию потенциала и зависимости тока от него надо понять досконально, на уровне спинного мозга. Потому что потом дальше оперирование будет в основном потенциалами относительно общей точки.

Понятие падения напряжения активно юзается при обсчете нелинейных элементов, вроде диодов.

Расчет резистора для светодиода

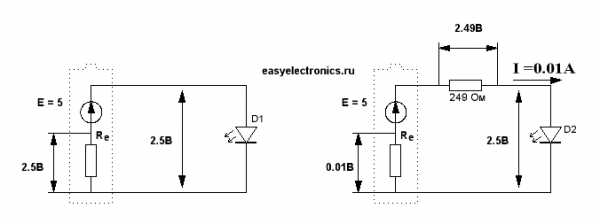

Итак, есть у нас светодиод. Некий абстрактный. И у него по даташиту падение напряжения 2.5 вольта. А допустимый ток 10мА. А еще есть батарея, дающая 5 вольт и имеющая внутреннее сопротивление в 1Ом.

|

Что означает падение напряжения светодиода? А то, что между его выводами напряжение может быть не выше 2.5 вольта. Т.е. воткнешь ты его на батарею хоть в 100 вольт, а там все равно должно быть 2.5 вольта. Достигается это за счет того, что сопротивление диода тем меньше, чем большее к нему приложено напряжение. Куда же деть остальные 97.5 вольт? А их придется высадить на внутреннем сопротивлении источника. А если оно мало? А не волнует! Придется вкачать большой ток, настолько болшой, чтобы на внутреннем сопротивлении источника высадило это злосчастные 97.5 вольт. Вот только ток там уйдет в сотни ампер. А светодиод от таких токов пыхнет плазменной вспышкой и устроит тебе КЗ со взрывом.

Конечно, у реального светодиода все не так страшно и сопротивление его бесконечно падать не может, а падение напряжения не константное и меняется, но когда эти отклонения будут значительными ток будет уже за гранью допустимого. Так что можно смело принять падение напряжения на светодиоде за константу.

Итак, вернемся к нашим баранам.

Есть источник, есть диод. Вот такая схема.

Е=I*Re+Vled

5=I*1 + 2.5

Воткнув наш пятивольтовый источник на наш 2.5 вольтовый диод мы получим падение напряжения на диоде 2.5 вольта. И столько же должно высадиться на внутреннем сопротивлении источника. Ток будет 2.5А это очень много, на два порядка выше чем разрешено. Значит надо добавить еще один резистор, дабы он сбросил на себя часть напряжения и обеспечил ток в 10мА.

Е=I*Re + I*R + 2.5

Понятно, т.к. I = 0.01 то вычислить R не сложно. R = 249 Ом. Ближайший из ряда E24 — 240 Ом.

Параметры диода из его даташита, токоограничительное сопротивление мы выбираем, а откуда взять внутреннее сопротивление источника? А обычно им пренебрегают, считая его равным нулю. Один фиг его сопротивление в порядки меньше чем сопротивление ограничивающего резистора.

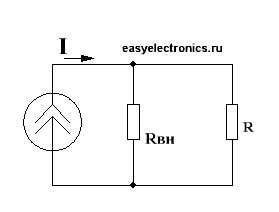

Источник тока

Антипод источника напряжения. Если источник напряжения выдает напругу и может развить бесконечный ток, лишь бы эту напругу удержать.

|

То источник тока выдает ток и может выдать бесконечное напряжение, лишь бы этот ток продавить. Имеет бесконечное внутреннее сопротивление, поэтому его выдаваемое напряжение (I*Rвн) и стремится к бесконечности. У реального же источника тока есть внутреннее сопротивление и расположено оно параллельно. Т.е. если ток через нагрузку не продавливается, то он уходит по внутреннему сопротивлению, не давая броска напряжения до победного конца. И чем выше внутреннее сопротивление источника тока, тем большее падение напряжения будет на нем, а значит и большее напряжение на нагрузке. Тем самым, по закону Ома, через нагрузку продавит больший ток.

Источниками тока в природе является катушка индуктивности, в момент разрыва цепи. Поэтому то она так и искрит, т.к. накачивает дикое напряжение, стремясь пробить дорогу току и удержать его на прежнем уровне.

easyelectronics.ru

Расчет резисторов для светодиодов и его сопротивление

Светодиоды все чаще используются нами в различных сферах. Они представляют собой полупроводниковый прибор, превращающий электрический ток в световое излучение.

Для получения света с их помощью, не надо применять специальные дополнительные преобразователи. Достаточно подать на него электрический ток. В этом моменте часто проблемы. Они чувствительны к большим скачкам тока, которые наблюдаются при включении.

Для защиты от таких скачков, в цепь включают специально подобранные резисторы.

Резисторы по праву считаются самыми распространенными радиоэлементами. Главная их характеристика состоит в сопротивлении, в двух словах, они препятствуют протеканию электрического тока.

Резисторы считаются пассивными элементами электрической цепи. Они могут быть постоянными, т.е. такими сопротивлениями, у которых протекание тока остается неизменным. И переменными, где величину сопротивления можно регулировать от 0 до его максимального значения. Их используют как токоограничительные элементы, делители напряжения, шунты для измерительных приборов, и тому подобное.

Основной параметр резистора – это его сопротивление. Сопротивление – это его свойство препятствовать протеканию электрического тока. Измеряемой характеристикой величины сопротивления есть Ом.

Расчет сопротивления для светодиодов

Как произвести расчет:

Для провидения расчета понадобится знать точные параметры светодиода и источника напряжения. Их можно прочитать в паспортных данных, или найти в интернете. По источнику питания нам понадобятся данные выходного напряжения.

По светодиоду, его номинальное напряжение и рабочий ток.

Возьмем, к примеру, простейшую схему на рисунке выше. У нас источник питания Uи = 12В, напряжение на светодиоде Uvd= 2В, номинальный рабочий ток светодиода будет Ivd = 0,02А, в справочнике эта величина может быть показана как 2мА.

Найдем падения напряжения на резисторе.

Для этого, отнимем от напряжения источника питания, падения на светодиоде:

- Ur= Uи – Uvd = 12 – 2 = 10В;

У нас выходит падение напряжения на резисторе 10 вольт.

Используя формулу закона Ома, найдем величину необходимого сопротивления цепи:

- R=U/I = 10/0.02 = 500 Ом.

Подставив в формулу значение напряжения и тока, мы получили величину сопротивления. После этого, находим по справочным таблицам, ближайшее стандартное значение. Если нет точного значения, лучше взять с небольшим запасом в большую сторону.

Расчет онлайн

Для расчета на онлайн-калькуляторе понадобятся все те же данные, что и для расчетов в ручном режиме. Это: напряжение источника питания, номинальный прямой ток и напряжение, количество светодиодов, и их схема подключения.

Ниже приведены ссылки на несколько источников с онлайн-калькуляторами:

- http://forum220.ru/calc-res-led.php. На странице этого калькулятора вам подскажут, как можно найти номинальное прямое напряжение светодиода по цвету его света, если данные об этом отсутствуют.

- http://cxem.net/calc/ledcalc.php. Этот калькулятор не только рассчитает вам значения сопротивления, но и предложит схему подключения. Это будет удобно в случае большого количества светодиодов.

- http://h-t-f.ru/calk/online-calculator-for-resistor-leds. Калькулятор учитывает особенности соединения.

Принцип работы и область применения

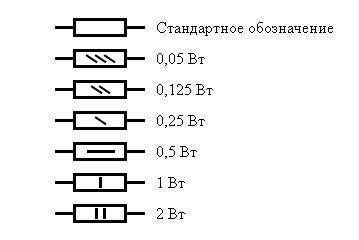

Резисторы разной мощности

Резисторы разной мощностиПринцип работы резистора построен на рассеивании мощности. Номинальной мощностью рассеивания является та мощность, которую резистор может рассеять не повреждаясь. Единица мощности – ватты.

Рассматривая роль резистора с точки зрения электротехники, мощность можно определить по формуле: Р=I ² * R, где P – мощность, I – значение силы тока, R – сопротивление резистора.

Резисторы являются важными элементами электрической цепи, главная их функция – это сопротивление протеканию электрического тока. Этим он способствует стабилизации и ограничении силы тока протекающей по цепи. Его часто используют в качестве балластного резистора, чтобы иметь возможность регулировать напряжение в цепи.

Резисторы, в том числе балластные, используются для поглощения некоторой части напряжения, выравнивают силы тока в различных участках цепи. Тем самым, они поддерживают стабильность напряжения.

Этот принцип используют в резисторах для светодиодов. Светодиоды чувствительны к большим скачкам тока, которые могут возникнуть при их включении, они могут привести их негодность. Включенный последовательно с ним токоограничивающий резистор, уменьшит ток до приемлемой величины.

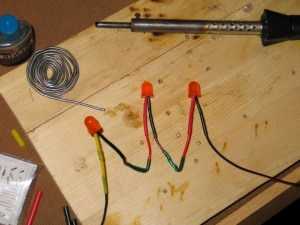

Подключение и пайка

Светодиоды – это полупроводниковые приборы, при их подключении необходимо соблюдать полярность. При неправильном подключении они работать не будут, и довольно часто выходят со строя.

Светодиоды – это полупроводниковые приборы, при их подключении необходимо соблюдать полярность. При неправильном подключении они работать не будут, и довольно часто выходят со строя.

Анод имеет полярность +, катод соответственно -. Обычно, ножка катода немного меньше по длине. Часто, катод можно опознать по более толстой ножке внутри прибора. В любом случае, данные по контактам можно найти в справочной литературе.

Диоды также боятся перегрева во время пайки. Для пайки нельзя использовать мощные паяльники, лучше использовать приборы мощностью до 100 Вт.

Также, можно в качестве вспомогательных средств для охлаждения использовать пинцет. Он отведет часть тепла. Вместо пинцета, можно использовать и другие металлические инструменты.

Паяльник перед пайкой надо разогреть до его максимальной температуры. Было бы хорошо, чтобы его температура была в пределах 250-280 градусов Цельсия.

Сам процесс пайки одной ножки не должен превышать 4-5 секунд. При этом времени, прибор не успеет перегреться.

При монтаже светодиода на месте установки, старайтесь, чтобы контакты ближе к корпусу, оставались параллельны, как при выходе из производства. Изгибайте контакты небольшими радиусами, уступив подальше от корпуса. Собирайте их на твердом плоском материале. Предварительно, подготовьте отверстия для ножек светодиодов с помощью дрели.

Подбирая источник питания, следует помнить: чем больше разница рабочего напряжения светодиода и источника питания, тем меньше они будут подвержены влиянию скачков напряжения блока питания. Не забывайте устанавливать предохранители.

Если у вас безвыходные SMD светодиоды, у них вместо ножек для пайки контактные площадки. Эти площадки расположены на нижней части их корпуса. Паяют их маломощными паяльниками не более 15 ВТ.

Часто, для этой работы применяют специальное жало. Оно имеет разветвление на рабочем конце. Народные умельцы вместо специального жала наматывают тонкий медный провод на стандартное жало. Оптимальный диаметр такого провода 1 мм.

Легче всего проверить светодиоды с помощью тестера. Проверяется он как обычный диод. Его надо включить в прямом положении, чтобы между анодом и катодом пошло положительное напряжение. Многие современные цифровые приборы имеют встроенную возможность проверки диодов. Главное при проверке – соблюдать полярность.

househill.ru

Как найти падение напряжения 🚩 формула падения напряжения 🚩 Естественные науки

Независимо от того, какие именно параметры даны в условии задачи, переведите их в систему СИ.

Если в условии даны сопротивление нагрузки и выделяемая на ней мощность, руководствуйтесь следующими соображениями:R=U/I, где R — сопротивление, Ом, U — напряжение, В, I — сила тока, А.P=UI, где P — мощность, Вт, U — падение напряжения, В, I — сила тока, А.Отсюда следует, что P=I^2*R, то есть, I^2=P/R, или I=sqrt(P/R). Следовательно, U=R(sqrt(P/R)) или, после упрощения выражения, U=sqrt(P)*sqrt(R), где U — искомое падение напряжения на нагрузке, В, R — сопротивление, Ом, P — мощность, Вт.

Значительно более простой случай возникает, если найти падение напряжение необходимо, зная мощность и силу тока. Преобразовывать выражение не потребуется, поэтому сразу воспользуйтесь следующей формулой: U=P/I,где U — искомое падение напряжения, В, P — мощность, выделяемая на нагрузке, Вт, I — сила тока, проходящего через нагрузку, А. Если известны сопротивление нагрузки и проходящий через нее ток, падение напряжения на ней также вычислите в одно действие:U=IR,где U — искомое падение напряжения, В, I — ток, проходящий через нагрузку, А, R — сопротивление нагрузки, Ом. Помимо приведенных выше наиболее часто встречающихся задач, в учебниках попадаются и другие, в которых необходимо узнать падение напряжения на отрезке длинного однородного стержня, выполненного из материала, обладающего высоким сопротивлением. Для этого вначале вычислите падение напряжения на всей длине стержня (если оно не дано в условии задачи изначально). После этого вычтите друг из друга горизонтальные координаты точек, падение напряжения между которыми необходимо определить.Напряжение на всей длине стержня поделите на его длину, после чего умножьте на рассчитанную вами длину отрезка, и вы получите падение напряжения между точками. Подобные делители встречаются в аппаратуре с бестрансформаторным питанием и используются в качестве переключателей сетевого напряжения — в данном случае простоте конструкции приносится в жертву коэффициент полезного действия и безопасность.

Завершив вычисления, при необходимости переведите результат в удобные для его представления единицы: вольты, милливольты, киловольты и т.п.

www.kakprosto.ru

как вычислить падение напряжения на резсторе?

Нужно знать сопротивление резистора и и сопротивление цепи. Зная входящае напряжение можно путем несложных математических вычеслений узнать падение на данном резисторе. Падение напряжения пропорционально распределяется между участками цепи согластно их сопротивлению.

по закону Ома J= U:R

в электротехнике есть правило — закон Ома. U = I * R, где U падение напряжения на резисторе R при протекающем через него токе I.

По закону ома зная протекающий ток и сопротивление получишь падение напряжения. U=R*I

Вспомнить школу. Закон ОМА.

вычислить по закону ома, а измерить вольтметром

touch.otvet.mail.ru