Какие декреты первых лет советской власти действуют и сегодня — Российская газета

Нынешний апрель — месяц ленинских годовщин. 16 числа ровно сто лет назад будущий вождь Октября вернулся в Петроград из эмиграции, а следом обнародовал Апрельские тезисы. 22 апреля Владимиру Ильичу исполняется 147 лет. Отношение к Ленину и оценки его деятельности в современном российском обществе по понятным и резонным причинам весьма различны, но нельзя не заметить, что и в остальном мире его не забыли — уже в нынешнем апреле 2017-го президентом Эквадора выбран Ленин Морено.

В прежние годы по случаю юбилея Ильича принято было заранее вставать на трудовую вахту. Нечто подобное может совершить сегодня и тот, кто обратится к объемному и разнообразному наследию раннего периода правления большевиков, больше известному как декреты советской власти. Взяв за основу 1033 документа, принятых до конца 1918 года, мы выбрали из них самые интересные, важные положения которых действуют и столетие спустя.

Время пошло

Фото: РИА Новости

Заметим, что вековое испытание выдержали, как правило, не мероприятия ленинцев из области классовой борьбы и сферы собственности, а реально назревшие к осени 1917-го преобразования повседневной жизни. Так, уже на пятый день новой власти, 29 октября по старому стилю, был введен восьмичасовой рабочий день: «Рабочее время, определяемое правилами внутреннего распорядка предприятий […], не должно превышать 8 рабочих часов в сутки и 48 часов в неделю, включая сюда и время, употребляемое на чистку машин и на приведение в порядок рабочего помещения». За сто лет в рабочем дне ничто не изменилось, рабочую неделю действующий Трудовой кодекс ограничивает 40 часами.

Дело семейное

Если бы не «отпуск с сохранением содержания и выдачею его вперед», предписанный декретом Совнаркома, мы бы, возможно, не узнали Египет. Фото: Reuters

Опубликованный 19 декабря «Декрет о расторжении брака» разом снимал проблемы многих тысяч бедолаг, вынужденных до революции подчиняться более чем суровому семейному праву, при котором развод был редким исключением. Отныне все просто и ясно: «1. Брак расторгается вследствие просьбы о том обоих супругов или хотя бы одного из них. 2. Означенная просьба подается, согласно правилам о местной подсудности, в местный суд. […] 11. Действие этого закона распространяется на всех граждан Российской Республики, вне зависимости от принадлежности их к тому или иному вероисповедному культу». Вот так и разводятся уже сто лет, разве что забавный термин из п. 9 декрета «бракоразведенная жена» вышел из употребления.

От развода и до свадьбы совсем недалеко — уже на следующий день, 20 декабря, был официально опубликован «Декрет о гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». Жениться тоже стало проще некуда: «Лица, желающие вступить в брак, словесно объявляют или подают о том, по месту своего пребывания, письменное заявление в отдел записей браков и рождений при городской (районной, уездной или волостной земской) управе. Примечание. Церковный брак, наряду с обязательным гражданским, является частным делом брачующихся». И эта процедура вполне себе сохранилась, впрочем, словесных заявлений в наше время не принимают.

«Ё» не мое

В наше время не то что буква, даже «Ё-мобиль» оказался «желательным, но необязательным». Фото: РИА Новости

23 декабря 1917 года по старому стилю пришел черед отправиться на свалку истории старорежимной орфографии с опубликованием «Декрета о введении нового правописания». В 13 пунктах нашлось место не только изъятию из алфавита букв «ять» и «фита», а также твердого знака в конце слов, но и правилам переноса. Пятый пункт изложен загадочно: «Признать желательным, но необязательным употребление буквы «ё» (пёс, вёл, всё)». Все, кроме переносов, за сто лет прижилось, и с буквой «ё» проблемы примерно те же. Но с первого раза перейти на новую орфографию не получилось: саботаж начинаний новой власти был делом привычным. Указанный в декрете срок перехода изданий и канцелярий на новые правила — 1 января 1918-го — соблюдался через пень-колоду, понадобился новый декрет, от 10 октября, и новый срок — 15 октября. Белое движение и первая волна эмиграции за «ять» держались по мере возможности, сегодня же старая орфография существует скорее в виде курьеза.

Любую или никакой

Мало кто теперь знает, что из февральской зарплаты за 1918 год изъяли 13/30. Нам жизнь по ленинскому календарю таких убытков не приносит. Фото: wikipedia.org

Пункт 3 опубликованного 23 января по старому стилю декрета ленинского Совнаркома (СНК) «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» не устарел нисколько: «Каждый гражданин может исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Всякие праволишения, связанные с исповеданием какой бы то ни было веры или неисповеданием никакой веры, отменяются».

Минус 13/30

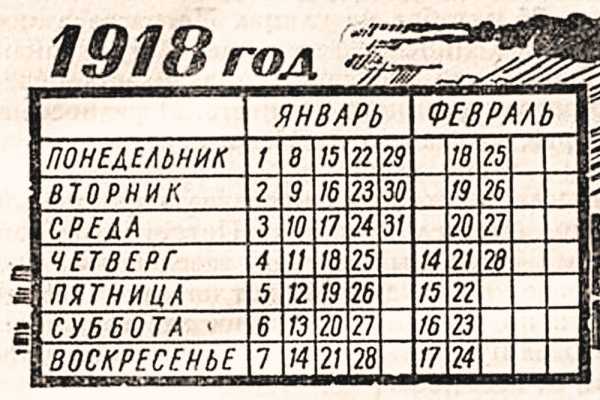

Обнародованный 26 января совнаркомовский декрет «О введении западноевропейского календаря» действует более чем благополучно, серьезных попыток повернуть время вспять не зафиксировано. Этот документ был крайне запутан для восприятия граждан, а в действие вступал незамедлительно и неотвратимо. Если ключевую опцию («Первый день после 31 января сего года считать не 1 февраля, а 14 февраля, второй день считать 15-м и т.д.») осознать было проще, то пункты об изъятии из февральской зарплаты за 1918 год ее части в количестве тринадцать тридцатых многим приходилось перечитывать по нескольку раз.

На первой странице

Печати придавалось особое значение уже в первые месяцы пребывания ленинцев у власти. Ярчайший тому пример — документ от 5 апреля 1918-го «Об обязанности газет печатать декреты и распоряжения органов советской власти». Тогда все было более чем серьезно: «Газетам как утренним, так и вечерним предписывается печатать на первой странице все декреты и распоряжения Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов, Совета Народных Комиссаров, а также распоряжения и приказы местных Советов Рабочих и Крестьянских Депутатов».

Третьяковская, но государственная

Директор ГТГ Зельфира Трегулова у полотна Зинаиды Серебряковой, уехавшей из ленинской России, но «вернувшейся» в Государственную Третьяковскую галерею. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Важной показалась Совнаркому общедоступность живописи, тому пример постановление от 3 июня 1918-го «О национализации Третьяковской галереи». Поводом для деприватизации Лениным были прописаны «общегосударственные просветительные функции» знаменитого собрания. И это решение остается в силе все эти годы, аббревиатура ГТГ прочно вошла в сознание ценителей искусства.

Деньги вперед

Постановление Совнаркома от 14 июня 1918-го «Об отпусках» предписывало: «Рабочие и служащие всех отраслей наемного труда, проработавшие в предприятии, учреждении или у частного лица не менее 6 месяцев без перерыва, имеют право один раз в течение года получить отпуск с сохранением содержания и выдачею его вперед». Установленная ленинской подписью продолжительность отпуска в две недели по тогдашним европейским меркам была шикарной. Решение безотказно действует уже 99 лет, включая прописанную там же возможность более продолжительного отпуска тружеников вредных производств и создания на каждом предприятии графика отпусков с раскладкой на весь год. Упразднен только строгий пункт 4: «Платная работа во время отпуска запрещается».

Отнять и доложить

Декрет ленинского Совнаркома «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» и сегодня работает. Даже с перехлестами. Так Ленин отделилИсаакий. Чего не удалось сделать французам с Нотр-Дам де Пари. Фото: Анатолий Медведь/РГ

13 июля 1918-го, за четыре дня до расстрела царской семьи, Ленин подписал декрет Совнаркома «О национализации имущества низложенного российского императора и членов бывшего императорского дома». Достоянием РСФСР было объявлено имущество всех членов дома Романовых, «в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось, не исключая вкладов в кредитных учреждениях, как в России, так и за границей». Статья 3 предписывала всем лицам и учреждениям в двухнедельный срок доложить об искомом имуществе в НКВД, а за «умышленное несообщение» виновные подлежали «ответственности как за присвоение государственного достояния». Основная идея декрета действует по-прежнему, возможность возвращения потомкам прежних владельцев императорских дворцов, имений, сокровищ и далее по списку никогда всерьез не рассматривалась.

Немировича уволить, Данченко оставить

Очень злободневно и спустя 99 лет постановление СНК от 27 июля 1918 года «Об ограничении совместной службы родственников в советских учреждениях». Строгости вводились такие: «Не могут состоять на службе: 1) в одном и том же отделе какого-либо советского учреждения, как центрального, так и местного, — лица, находящиеся в родстве или свойстве между собою; 2) в одном и том же учреждении — лица, находящиеся в родстве или свойстве с кем-либо из ответственных руководителей данного учреждения». Собственно, советских учреждений уже нет, а ограничения актуальны, есть даже стремление их ужесточить, что показал недавний казус с попыткой ограничить работу родственников в сфере искусства.

Спички, свечки, двойки

20 декабря 1917-го был официально опубликован «Декрет о гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». Жениться тоже стало проще некуда. И мы, в общем, наследуем этому сравнительно легкому отношению к браку. Фото: Сергей Куксин/РГ

Некоторые акты советской власти, напротив, никак не претендовали на вечность — вот пример декрета от 7 марта 1918-го, в наше время невозможного совершенно: «О введении государственной монополии на спички, свечи, рис, кофе, перец и привозные пряности и о национализации спичечных и свечных фабрик и предприятий по оптовой торговле рисом, кофе, перцем и пряностями».

Итоги нашей трудовой вахты не должны вводить в заблуждение: давно пережившие свое время нормы декретов Ильича, конечно же, исключение из правил, хотя и весьма любопытное и подтверждающее верную в целом истину о непрерывности отечественной истории при прерывистости форм и методов правления. Советскому, и в том числе ленинскому, наследию очень нужно искать в этом непрерывном прошлом как можно более близкое к реальности место, где не может быть только двух красок — черной и белой.

Декреты советской власти в области архивов

В связи с преобразованиями, начавшимися после прихода к власти большевиков в октябре (ноябре) 1917 года, возникла проблема сохранения дореволюционных архивов, которые стихийно уничтожались в массовом порядке, особенно на местах. Архивное дело включало в себя охрану уже существовавших архивов, собирание документов ликвидировавшихся учреждений, организаций, предприятий, собирание частных и церковных архивных коллекций, формирование архивов новой власти. Можно выделить следующие основные мероприятия в области архивного дела, проведенные во время становления советской власти [6].

Первое и самое важное 1 июня 1918 года Совет народных комиссаров принял Декрет о реорганизации и централизации архивного дела [3]. Вот его положения:

-Все архивы правительственных учреждений ликвидируются как ведомственные учреждения, и хранящиеся в них дела и документы отныне образуют единый Государственный Архивный Фонд.

-Заведывание Государственным Архивным Фондом возлагается на Главное Управление Архивным Делом.

-Все дела и переписка правительственных учреждений, законченные к 25 октября 1917 года, поступают в Государственный Архивный Фонд. За период времени, особо определяемый Главным Управлением Архивным Делом для каждого ведомства по соглашению с ним, дела, не утратившие значения для повседневной деятельности, остаются в помещении данного ведомства и не поступают в ведение и распоряжение Главного Управления Архивным Делом.

-Все ныне производящиеся дела и переписка правительственных учреждений остаются при них в течение срока, устанавливаемого для каждого ведомства особым положением. После указанного срока все оконченные дела передаются в Государственный Архивный Фонд.

-Правительственные учреждения не имеют права уничтожать какие бы то ни было дела и переписку или отдельные бумаги без письменного разрешения Главного Управления Архивным Делом. Нарушители сего запрещения будут привлечены к судебной ответственности.

-Главное Управление Архивным Делом должно немедленно установить порядок получения справок из Государственного Архивного Фонда, причем преимущественное право получения справок предоставляется тому ведомству, которое производило данное дело.

-В целях лучшего научного использования, а также для удобства хранения и экономии расходов отдельные части Государственного Архивного Фонда по возможности должны быть соединены по принципу централизации архивного дела.

-Главное Управление Архивным Делом входит в Народный Комиссариат Просвещения, составляя в нем особую часть.

-Заведующий Главным Управлением Архивного Дела утверждается по представлению Народного Комиссара Просвещения Центральным Правительством. Он пользуется правами члена Коллегии Народного Комиссариата Просвещения и является представителем Управления Архивным Делом в Центральном Правительстве с правом непосредственного доклада.

-Положение о Главном Управлении Архивным Делом и подведомственных ему областных управлениях будет издано дополнительно.

-С опубликованием настоящего декрета отменяется действие всех доныне изданных декретов и постановлений об организации архивного дела в России.

-С 1 июля 1918 года кредиты, открытые различным ведомствам на содержание состоящих при них архивов, передаются в распоряжение Народного Комиссариата Просвещения на нужды Главного Управления Архивным Делом [1].

Именно в этом декрете в нашей стране впервые публично были узаконены не только принципы и технологии организации архивного дела, но и фактически подтверждена необходимость существования центрального органа управления архивным строительством [3].

Следующим был 22 апреля 1919 года принят Декрет о хранении и уничтожении архивных дел, который решил ряд назревших вопросов, в первую очередь в области экспертизы ценности документов:

-Установлен срок хранения документов в учреждениях.

-Учреждениям запрещалось уничтожать какие-либо документы без санкции Главного архивного управления.

-Создана система государственных экспертных органов: разборочно- проверочные комиссии Главного архивного управления [13].

В губерниях начинается работа по организации архивного дела.

Принципы организации единый Государственный Архивный Фонд и формы объединения фондов были серьезной проблемой. Было признано, что в единый Государственный Архивный Фонд создаются комплексы фондов, связанных по содержанию своих материалов с какой-либо стороной государственной и общественной жизни страны. Комплексы образуют секции, которые состоят из отделений. Внутри отделений основываются отделы. Секция, имея отделения и отделы, является научно — организационным центром. В 1918-1919 годах создано 8 секций: законодательства, верховного управления и внешней политики, юридическая, военно-морская, народного образования, историко-экономическая, внутреннего управления и самоуправления, историко-революционная и печатных изданий официального характера. В 1921 году была образована 9 – историко-культурная секция [13].

30 января 1919 году был издан декрет Совета народных комиссаров о губернских архивных фондах, которым предусматривалось создание губернских архивов, разделение документов на «до 1917 года» и «после 1917 года».

29 июня 1919 года был подписан Декрет «Об отмене права частной собственности на архивы умерших русских писателей, композиторов, художников и ученых, хранившихся в музеях и библиотеках. Этим Декретом фактически вся эта категория документов признавалась общенародным достоянием и необходимость включения их в единый Государственный Архивный Фонд. Декрет положил начало государственному вмешательству в дело охраны и использования частных архивов по истории литературы и искусства [15].

31 марта 1919 года был подписан Декрет «О хранении и уничтожении архивных дел». В нем говорилось, что «все оконченные дела советских учреждений, профессиональных и кооперативных союзов сохраняются в них не более пяти лет». После этого поступают в соответствующие архивные отделения в качестве исторического материала. Декрет предусматривал создание централизованной системы организации разбора и выделения к уничтожению дел. При архивных управлениях создаются проверочные комиссии, на рассмотрение которых предоставляются описи дел, намеченные к уничтожению. Декрет дает указания, какие документы могут быть уничтожены. Из этих материалов должны быть отобраны документы, требующие постоянного хранения.

В сентябре 1920 года декретом об организации Истпарта – комиссии для собирания и изучения материалов по истории Октябрьской революции и истории коммунистической партии — было положено начало собиранию и изучению документов по истории партии. Все учреждения, имеющие документы по Октябрьской революции были обязаны передавать их в распоряжение Истпарта.

Также без сомнения важным решением той эпохи было решение о создание Государственного архива Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Оно было принято на заседании коллегии Главного архивного управления 17 сентября 1920 года. Он создавался для хранения важнейших исторических материалов. В Государственном архиве было образовано четыре отделения:

-Древлехранилище, содержащее материалы по внешней и внутренней политике России до 18 века

— Хранилище государственных документов новой русской истории (19 век. — март 1917год)

-Хранилище документов истории революции и общественного движения (до марта 1917 года)

-Архив Октябрьской революции, содержащий документы после марта 1917года.

Создание Государственного архива имело большое значение для дальнейшего архивного строительства. Отделения Государственного архива являлись основой организации крупнейших центральных государственных архивов [22].

Еще один документ без которого не возможно рассказать об архивном деле того времени это декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 30 января 1922 года «Положение о Центральном Архиве Российской Социалистической Федеративной Советской Республики» [9]. Его основные положения:

-Все архивные учреждения Республики образуют в совокупности Центральный Архив состоящий в ведении Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.

-Все архивные материалы, как находящиеся в архивохранилищах Центрального архива, так и не находящиеся в таковых, но состоящие на учете Центрального архива, образуют Единый Государственный Архивный Фонд

-На Центральный архив возлагается общее руководство постановкой архивной части текущего делопроизводства в правительственных учреждениях

-вводится единая система Центрального архива — Управление Центральным архивом в Москве и его отделами на местах

-вводится двойное подчинение местных архивов —губернским исполнительным комитетам и Центральному архиву [2].

Так же к этому декрету 20 ноября 1922 года было принято Временное положение о губернских (областных) архивных бюро, которое регламентировало деятельность губернских архивных бюро исходя из Положения о Центральном архиве.

Таким образом, в 1917—1922 годах. была создана правовая основа для развития советского архивного дела [17].

studfile.net

Первые декреты Советской власти (октябрь 1917-март 1918 г.). Судьба Учредительского собрания.

Учитывая печальный опыт Временного правительства, растерявшего кредит доверия из-за нежелания решать главные проблемы революции, Ленин предложил II съезду Советов принять декреты о мире, о земле и о власти.

Декрет о мире провозгласил выход России из войны. Съезд обратился ко всем воюющим правительствам и народам с предложением всеобщего мира без аннексий и контрибуций.

В основу Декрета о земле были положены 242 местных крестьянских наказа I съезду Советов, в которых излагались представления крестьян об аграрной реформе.

Декрет о власти провозглашал повсеместный переход власти к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Съезд избрал новый состав Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК). В него вошли 62 большевика и 29 левых эсеров. Определенное количество мест было оставлено и другим социалистическим партиям. Исполнительная власть передавалась временному правительству — Совету народных комиссаров (СНК) — во главе с В. И. Лениным. При обсуждении и принятии каждого декрета подчеркивалось, что они носят временный характер — до созыва Учредительного собрания, которое должно будет законодательно закрепить принципы государственного устройства.

29 октября был подписан декрет об установлении 8-часового рабочего дня.

2 ноября 1917 г. советское правительство приняло Декларацию прав народов России. В ней были сформулированы важнейшие положения, определявшие национальную политику советской власти: равенство и суверенность народов России, право народов России на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельного государства, отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений, свободное развитие национальных меньшинств.

10 ноября было ликвидировано сословное деление общества.

2 декабря было подписано перемирие между Россией и Германской империей.

18 декабря были уравнены гражданские права мужчин и женщин.

23 января 1918 г. был издан декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви.

29 октября 1918 . Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи объявил о создании Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ).

В декабре 1917 г. при Совете народных комиссаров была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) для «борьбы с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией» — первый карательный орган советской власти. Ее возглавил Ф. Э. Дзержинский.

Судьба Учредительного собрания.

Встав в оппозицию к большевистской власти, меньшевики и эсеры до поры до времени не предпринимали попыток ее вооруженного свержения, так как первоначально этот путь был бесперспективным ввиду явной популярности большевистских лозунгов в массах. Ставка была сделана на попытку перехвата власти законным путем — при помощи Учредительного собрания.

Требование созыва Учредительного собрания появилось еще в ходе первой русской революции. Оно входило в программы почти всех политических партий. Свою кампанию против Временного правительства большевики вели в том числе и под лозунгом защиты Учредительного собрания, обвиняя правительство в оттягивании выборов в него.

Придя к власти, большевики изменили свое отношение к Учредительному собранию, заявив, что Советы являются более приемлемой формой народовластия. Но так как идея Учредительного собрания была очень популярна в народе, да к тому же все партии уже выставили свои списки для выборов, большевики не рискнули отменить их. Итоги выборов глубоко разочаровали лидеров большевиков. Им отдали голоса 23,9% избирателей, 40% голосовали за эсеров, причем в списках преобладали правые эсеры. Меньшевики получили 2,3%, а кадеты — 4,7% голосов. Членами Учредительного собрания были избраны лидеры всех крупнейших российских и национальных партий, вся либеральная и демократическая элита.

3 января 1918 г. ВЦИК принял написанную В. И. Лениным Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа. В Декларации были зафиксированы все происшедшие с 25 октября изменения, которые расценивались как основа для последующего социалистического переустройства общества. Этот документ было решено представить в качестве основного для принятия его Учредительным собранием.

5 января, в день открытия Учредительного собрания, в Петрограде прошла демонстрация в его защиту, организованная эсерами и меньшевиками. По приказу властей она была расстреляна.

Учредительное собрание открылось и проходило в напряженной атмосфере противостояния. Зал заседаний был наводнен вооруженными матросами, сторонниками большевиков. Их поведение выходило за нормы парламентской этики. Председатель ВЦИК Я. М. Свердлов зачитал Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа и предложил принять ее, узаконив тем самым существование советской власти и ее первые декреты. Но Учредительное собрание отказалось утверждать этот документ. Началась дискуссия по предложенным эсерами проектам законов о мире и земле. 6 января рано утром большевики объявили о своем уходе с Учредительного собрания. Вслед за ними заседание покинули и левые эсеры. Продолжавшееся после ухода правящих партий обсуждение прервал поздно ночью начальник охраны матрос А. Железняков, сказав, что «караул устал». Он настойчиво предложил делегатам покинуть помещение.

В ночь с 6 на 7 января 1918 г. ВЦИК принял декрет о роспуске Учредительного собрания. Роспуск Учредительного собрания произвел ошеломляющее впечатление на партии революционной демократии. Была утрачена надежда на мирный путь устранения большевиков от власти. Теперь многие считали необходимой вооруженную борьбу с большевиками.

cyberpedia.su

| Описание |

|

|---|

www.prlib.ru

Становление советской государственности (октябрь 1917 – июль 1918 гг.) Первые декреты Советской власти и Конституция РСФСР 1918 г.

В марте1917 г. позиция Петербургского Комитета большевиков и газеты «Правда» мало чем отличались от позиции меньшевиков. Политика партии кардинально изменилась лишь после того, как в 3 апреля в Петроград прибыл из эмиграции В.И.Ленин, который с башни броневика заявил о необходимости развертывания мировой социалистической революции. Свою программу он сформулировал в своих знаменитых «Апрельских тезисах», с которыми и выступил 4 апреля на объединенном заседании большевиков и меньшевиков. Ленин заявил, что буржуазная революция в России завершена. В апреле 1917 г. эта ленинская программа была принята на VII всероссийской конференции РСДРП(б). Она стала директивой, определившей стратегический курс партии.

С этого времени большевики рассчитывали осуществить захват власти мирным путем, в период двоевластия в стране, через завоевание большинства в Советах. Надо сказать, что большевикам за короткое время удалось создать широкую поддержку среди рабочих, армейских частей и на флоте. Этому способствовало и те лозунги, которые проводили большевики в данный период. Они отвечали настроениям уставшего, отчаявшегося и разуверившегося народа, жаждавшего немедленного прекращения войны, передачи помещичьей земли в руки крестьянства. После провала военного выступления частей Петроградского военного гарнизона 4 июля и приказа Временного правительства об аресте вождей большевизма, часть политического руководства партии ушла в подполье, в том числе тогдашние ее лидеры В.И.Ленин и 62 Г.Е.Зиновьев. В июле 1917 г. состоялся VI съезд РСДРП(б). На нем был принято положение Ленина о том, что период двоевластия в России закончился и мирный переход власти в руки трудящихся невозможен.

Съезд принял историческое решение о курсе на вооруженное восстание. Позиции большевиков значительно укрепились после ликвидации корниловского выступления. В сентябре большевики с помощью демократических процедур захватывают власть в Петроградском и Московском Советах. В Октябре 1917 г. в ходе вооруженного переворота большевики захватили власть. В это же время работал II Всероссийский съезд Советов, который провозгласил передачу всей власти Советам и утвердил результаты этого переворота. Тогда же было создано большевистское правительство во главе с Лениным. В состав правящей коалиции вошли большевики и левые эсеры.

Февральская революция победила. Старая государственная система рухнула. Сложилась новая политическая ситуация. Однако победа революции не предотвратила дальнейшего углубления кризисного состояния страны. Экономическая разруха усиливалась. К прежним социально-политическим проблемам: война и мир, рабочий, аграрный и национальный вопросы — добавились новые: о власти, будущем государственном устройстве и путях выхода из кризиса. Все это обусловило своеобразие расстановки общественных сил в 1917 г.

Время от Февраля к Октябрю — особый период в истории России. В нем выделяются два этапа. На первом (март — начало июля 1917 г.) существовало двоевластие, при котором Временное правительство было вынуждено согласовывать все свои действия с Петроградским Советом, занимавшим более радикальные позиции и обладавшим поддержкой широких народных масс.

На втором этапе (июль — 25 октября 1917 г.) с двоевластием было покончено. Установилось единовластие Временного правительства в форме коалиции либеральной буржуазии (кадеты) с «умеренными» со-циалистами (эсеры, меньшевики). Однако и этому политическому альянсу не удалось добиться консолидации общества. В стране усилилась социальная напряженность. С одной стороны, росло возмущение масс проволочками правительства в проведении самых насущных экономических, социальных и политических преобразований. С другой стороны, правые были недовольны слабостью правительства, недостаточно решительными мерами по обузданию «революционной стихии». Монархисты и правые буржуазные партии готовы были поддержать установление военной диктатуры. Крайние левые — большевики т взяли курс на захват политической власти под лозунгом «Вся власть Советам!» Временное правительство не сумело все это преодолеть, а потому и не смогло удержать власть.

В своей декларации 3 марта правительство обещало ввести политические свободы и широкую амнистию, подготовить выборы в Учредительное собрание, отменить смертную казнь, запретить всякую сословную, национальную и религиозную дискриминацию. Однако внутриполитический курс Временного прави-тельства оказался противоречивым, непоследовательным. Сохранялись все основные органы центрального и местного управления (министерства, городские думы, земства). Принятие закона о введении 8-часового рабочего дня откладывалось до окончания войны. В аграрной сфере началась подготовка реформы, однако ее проведение затягивалось.

Непопулярная деятельность Временного правительства вызвала ряд политических кризисов. В ответ начались репрессии против большевиков и левых эсеров, которых обвиняли в подготовке вооруженного захвата власти. Были приняты меры по укреплению дисциплины в армии, на фронте восстановлена смертная казнь. Временно уменьшилось влияние Петроградского и других Советов. С двоевластием было покончено. С этого момента, по мнению В.И. Ленина, завершился этап революции, когда власть могла перейти к Советам мирным путем.

После подавления Корниловского мятежа и роста популярности большевиков, правительство предприняло еще одну попытку стабилизировать обстановку. Не дожидаясь Учредительного собрания, чтобы успокоить общественное мнение, 1 сентября А.Ф. Керенский провозгласил Россию республикой. 14 сентября в Петрограде было созвано Всероссийское демократическое совещание. В нем участвовали представители всех политических партий, земств и городских дум. Цель совещания — подорвать влияние большевизированных Советов. На совещании был создан Демократический Совет Республики (Предпарламент). От его имени А.Ф. Керенский в конце сентября сформировал 3-е коалиционное правительство на основе компромисса «умеренных социалистов» с кадетами. Однако его власть становилась все более призрачной. Правительство утратило поддержку правых, которые обвиняли его в пособничестве «революционной анархии», развале армии, беспомощности и политиканстве. Лидеры Советов критиковали А.Ф. Керенского за союз с кадетами. Все это означало, что революция вступила в новую фазу. Большевики во главе с В.И. Лениным начали подготовку к захвату политической власти.

12 октября при Петроградском Совете был сформирован Военно-революционный комитет (ВРК). Председателем стал левый эсер П.Б. Лазимир, а фактическим руководителем — Л.Д. Троцкий, Председатель Петросовета с сентября 1917 г. ВРК создавался для защиты Советов от военного путча и Петрограда от возможного немецкого наступления. На практике же он стал центром подготовки восстания.

Временное правительство пыталось противостоять большевикам. Но его авторитет настолько упал, что оно не получило никакой поддержки. Петроградский гарнизон перешел на сторону ВРК. 24 октября солдаты и матросы, рабочие-красногвардейцы начали занимать ключевые места в городе (мосты, вокзалы, телеграф и электростанцию). К вечеру 24 октября правительство было блокировано в Зимнем дворце. А.Ф. Керенский еще днем покинул Петроград и отправился за подкреплением на Северный фронт. Утром 25 октября было опубликовано воззвание «К гражданам России». В нем объявлялось о низложении Временного пра-вительства и переходе власти к Петроградскому ВРК. В ночь с 25 на 26 октября был взят Зимний дворец и арестованы старые министры.

Вечером 25 октября открылся II Всероссийский съезд Советов. Более половины его депутатов составляли большевики, 100 мандатов было у левых эсеров. Съезд провозгласил установление советской власти.

Меньшевики и правые эсеры осудили действия большевиков и в знак протеста покинули съезд. Поэтому все декреты II съезда были пронизаны идеями большевиков и левых эсеров.

26 октября съезд единогласно принял Декрет о мире, содержавший призыв к воюющим странам заключить демократический мир без аннексий и контрибуций. В нем провозглашался отказ от тайной дипломатии и от договоров, подписанных царским и Временным правительствами.

Декрет о земле учитывал крестьянские требования и основывался на эсеровской программе решения аграрного вопроса. Он провозглашал отмену частной собственности на землю, национализацию всей земли и ее недр.

На съезде было создано однопартийное большевистское правительство — Совет народных комиссаров, так как левые эсеры на первых порах отказались в нем участвовать. В Совнарком вошли крупные деятели большевистской партии: А.И. Рыков — нарком внутренних дел, Л.Д. Троцкий — нарком иностранных дел, А.В. Луначарский — нарком просвещения, И.В. Сталин — нарком по делам национальностей. Председателем стал В.И. Ленин.

Съезд избрал новый состав Всероссийского Центрального Исполнительного комитета (ВЦИК). В него вошли большевики и левые эсеры. Меньшевики и правые эсеры отказались от участия в работе ВЦИК. Председателем ВЦИК стал Л.Б. Каменев. Съезд подтвердил намерение провести выборы в Учредительное собрание.

К марту 1918 года советская власть была установлена на большей части Российской империи. Учредительное собрание было отрыто 8 января 1918 года, но 9 января оно было разогнано. Началось становление диктатуры большевиков.

cyberpedia.su