Подключение люминесцентных ламп через ЭПРА

Улучшить работу люминесцентного светильника, убрав надоедливое гудение, раздражающее моргание, и повысить яркость свечения вполне реально самому. Достаточно лишь заменить устаревшую схему дроссельного управления на современный электронный пускорегулирующий аппарат — ЭПРА.

Подключение балластной электроники возможно выполнить с любой люминесцентной трубкой, всех типов: Т12, Т8 и Т5, но к лампам Т12 оно будет не так рационально. Производство ламп Т12 сейчас сокращается, ввиду их низкой энергоэкономичности по сравнению с другими Т8 и Т5. За границей устаревшие Т12 фактически уже не выпускаются.

Обычный, купленный в магазине ЭПРА состоит из:

- фильтра низкочастотных помех, работающего на вход и выход устройства;

- выпрямителя переменного тока сетевой частоты;

- инвертора;

- элементов для коррекции коэффициента мощности;

- фильтра постоянного тока;

- дросселя, ограничивающего рабочий ток.

Светильник запускается электронным балластом в три этапа:

- Прогрев спиралей лампы для последующего плавного пуска, продлевающего срок службы.

- Подача импульса повышенного напряжения, необходимого для включения лампы.

- Стабилизация напряжения на рабочем уровне после зажигания светильника.

Подключение люминесцентных ламп через ЭПРА

Первое, что нужно сделать — разобрать светильник и вынуть из него старую начинку: дроссель, стартер, конденсаторы. В конечном итоге внутри должны остаться лампы дневного света, комплект проводов и новоустановленный электронный блок.

Для такой работы вам потребуется:

- индикатор фазы;

- отвертка с минусовым жалом;

- отвертка крестовая;

- кусачки;

- канцелярский нож для зачистки проводов;

- изоляционная лента;

- саморезы, понадобятся для закрепления блока ЭПРА.

Покупать новый электронный блок следует исходя из мощности вашего светильника.

Подключение ЭПРА к люминесцентным лампам несложно сделать, имея минимальные познания в электрических схемах, и небольшой опыт работы с электропроводкой.

Перед тем как собирать схему, следует выбрать внутри светильника место для закрепления коробка ЭПРА, руководствуясь длиной проводов и удобством доступа к клеммам. Электронный блок быстро и надежно закрепляется к корпусу при помощи обычных саморезов в пробитые гвоздем отверстия. Теперь можно соединить пускорегулирующий аппарат с розетками ламп.

Подключая две люминесцентные лампы, без разницы последовательно или параллельно, убедитесь в том, что мощность электронного блока в два раза выше, чем у каждого источника света. Таким же принципом, важно руководствоваться при сборке трёх и более ламп в одном светильнике.

Собрав осветительный прибор, нужно бы его повесить на место. Перед подключением проводов, торчащих из стены, проверьте отсутствие напряжения на них индикатором.

Самый ответственный момент — первое включение прибора с ЭПРА. Если светильник, например, с двумя лампами был собран правильно, тогда: во-первых, лампы засветятся одновременно быстро, без разогрева как было раньше; во-вторых, свет перестанет заметно мерцать, пропадет низкочастотное гудение и повысится яркость света в целом.

как работает + схемы подключения

Вас интересует, зачем нужен электронный модуль ЭПРА для люминесцентных ламп и как его следует подключить? Правильный монтаж энергосберегающих светильников позволит многократно продлить их срок эксплуатации, ведь верно? Но вы не знаете, как подключить ЭПРА и нужно ли это делать?

Мы расскажем вам о назначении электронного модуля и его подключении – в статье рассмотрены конструкционные особенности этого аппарата, благодаря которому формируется так называемое стартерное напряжение, а также поддерживается оптимальный рабочий режим светильников.

Приведены принципиальные схемы подключения люминесцентных лампочек с применением электронного пускорегулятора, а также видеорекомендации по применению подобных аппаратов. Которые являются неотъемлемой частью схемы газоразрядных ламп, несмотря на то что конструктивное исполнение таких источников света может значительно отличаться.

Содержание статьи:

Конструкции пускорегулирующих модулей

Конструкции промышленных и бытовых , как правило, оснащаются модулями ЭПРА. Аббревиатура читается вполне доходчиво – электронный пускорегулирующий аппарат.

Электромагнитное устройство старого образца

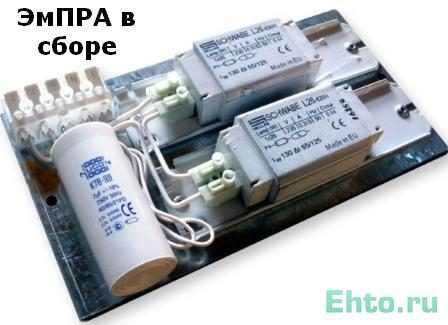

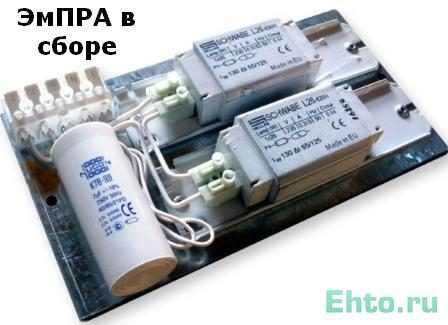

Рассматривая конструкцию этого устройства из серии электромагнитной классики, сразу можно отметить явный недостаток – громоздкость модуля.

Правда, конструкторы всегда стремились минимизировать габаритные размеры ЭМПРА. В какой-то степени это удалось, судя по современным модификациям уже в виде ЭПРА.

Набор функциональных элементов электромагнитного пускорегулирующего устройства. Его составными частями, как видно, являются всего два компонента – дроссель (так называемый балласт) и стартер (схема формирования разряда)

Громоздкость электромагнитной конструкции обусловлена внедрением в схему крупногабаритного дросселя – обязательного элемента, предназначенного сглаживать сетевое напряжение и выступать в качестве балласта.

Помимо дросселя, в состав схемы ЭМПРА входят (один или два). Очевидна зависимость качества их работы и долговечности лампы, т. к. дефект стартера вызывает фальшивый старт, что означает перегрузку по току на нитях накала.

Так выглядит один из конструктивных вариантов стартера пускорегулирующего электромагнитного модуля люминесцентных ламп. Существует масса других конструкций, где отмечается разница в размерах, материалах корпуса

Наряду с ненадежностью стартерного пуска, люминесцентные лампы страдают от эффекта стробирования. Проявляется он в виде мерцания с определенной частотой, близкой к 50 Гц.

Наконец, пускорегулирующий аппарат обеспечивает значительные энергетические потери, то есть в целом снижает КПД ламп люминесцентного типа.

Усовершенствование конструкции до ЭПРА

Начиная с 1990 годов, схемы люминесцентных ламп все чаще стали дополнять усовершенствованной конструкцией пускорегулирующего модуля.

Основу модернизированного модуля составили полупроводниковые электронные элементы. Соответственно, уменьшились габариты устройства, а качество работы отмечается на более высоком уровне.

Результат модификации электромагнитных регуляторов – электронные полупроводниковые устройства запуска и регулировки свечения люминесцентных ламп. С технической точки зрения, отличаются более высокими эксплуатационными показателями

Внедрение полупроводниковых ЭПРА привело практически к полному исключению недостатков, какие присутствовали в схемах аппаратов устаревшего формата.

Электронные модули показывают качественную стабильную работу и увеличивают долговечность люминесцентных светильников.

Более высокий КПД, плавное регулирование яркости, повышенный коэффициент мощности – все это преимущественные показатели новых модулей ЭПРА.

Из чего состоит приспособление?

Главными составляющими элементами схемы электронного модуля являются:

- выпрямительное устройство;

- фильтр электромагнитного излучения;

- корректор коэффициента мощности;

- фильтр сглаживания напряжения;

- инверторная схема;

- дроссельный элемент.

Схемное построение предусматривает одну из двух вариаций – мостовая либо полумостовая. Конструкции, где используется мостовая схема, как правило, поддерживают работу с лампами высокой мощности.

Примерно на такие приборы света (мощностью от 100 ватт) рассчитаны пускорегулирующие модули, выполненные по мостовой схеме. Которая, кроме поддержки мощности, оказывает положительное влияние на характеристики питающего напряжения

Между тем, преимущественно в составе люминесцентных светильников эксплуатируются модули, построенные на базе полумостовой схемы.

Такие приборы на рынке встречаются чаще по сравнению с мостовыми, т. к. для традиционного применения достаточно светильников мощностью до 50 Вт.

Особенности работы аппарата

Условно функционирование электроники можно разделить на три рабочих этапа. Первым делом включается функция предварительного прогрева нитей накала, что является важным моментом в плане долговечности газовых приборов света.

Особенно необходимой эта функция видится в условиях низкотемпературной окружающей среды.

Вид рабочей электронной платы одной из моделей пускорегулирующего модуля на полупроводниковых элементах. Эта небольшая легкая плата полностью заменяет функционал массивного дросселя и добавляет ряд улучшенных свойств

Затем схемой модуля запускается функция генерации импульса высоковольтного импеданса – уровень напряжения около 1,5 кВ.

Присутствие напряжения такой величины между электродами неизбежно сопровождается пробоем газовой среды баллона люминесцентной лампы – зажиганием лампы.

Наконец, подключается третий этап работы схемы модуля, основная функция которого заключается в создании стабилизированного напряжения горения газа внутри баллона.

Уровень напряжения в этом случае относительно невысок, чем обеспечивается малое потребление энергии.

Принципиальная схема пускорегулятора

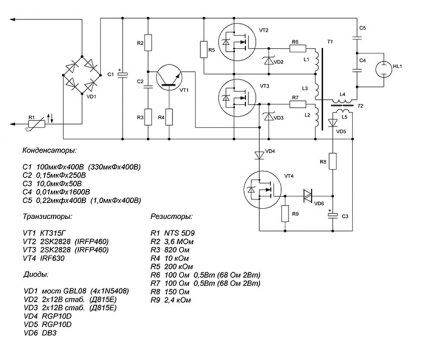

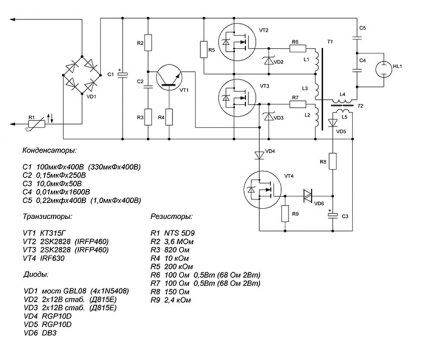

Как уже отмечалось, часто используемой конструкцией является модуль ЭПРА, собранный по двухтактной полумостовой схеме.

Принципиальная схема полумостового устройства запуска и регулировки параметров люминесцентных светильников. Однако это далеко не единственное схемное решение, какие применяются для изготовления ЭПРА

Работает такая схема в следующей последовательности:

- Сетевое напряжение в 220В поступает на диодный мост и фильтр.

- На выходе фильтра образуется постоянное напряжение в 300-310В.

- Инверторным модулем наращивается частота напряжения.

- От инвертора напряжение проходит на симметричный трансформатор.

- На трансформаторе за счет управляющих ключей формируется необходимый рабочий потенциал для люминесцентной лампы.

Ключи управления, установленные в цепи двух секций первичной и на вторичной обмотке, регулируют требуемую мощность.

Поэтому на вторичной обмотке формируется свой потенциал для каждого этапа работы лампы. Например, при разогреве нитей накала один, в режиме текущей работы другой.

Рассмотрим принципиальную схему полумостового ЭПРА для ламп мощностью до 30 Вт. Здесь сетевое напряжение выпрямляется сборкой из четырех диодов.

Выпрямленное напряжение от диодного моста попадает на конденсатор, где сглаживается по амплитуде, фильтруется от гармоник.

На качество работы схемы оказывает влияние правильный подбор электронных элементов. Нормальная работа характеризуется параметром тока на плюсовом выводе конденсатора С1. Длительность импульса розжига светильника определяется конденсатором С4

Далее посредством инвертирующей части схемы, собранной на двух ключевых транзисторах (полумост), напряжение, поступившее из сети с частотой 50 Гц, преобразуется в потенциал с более высокой частотой – от 20 кГц.

Он подается уже на клеммы люминесцентной лампы для обеспечения рабочего режима.

Примерно по такому же принципу действует мостовая схема. Разница состоит лишь в том, что в ней используются не два инвертора, а четыре ключевых транзистора. Соответственно, схема несколько усложняется, добавляются дополнительные элементы.

Узел схемы инвертора, собранный по мостовой схеме. Здесь в работе узла участвуют не два, а четыре ключевых транзистора. Причем зачастую предпочтение отдается полупроводниковым элементам полевой структуры. На схеме: VT1…VT4 – транзисторы; Tp – трансформатор тока; Uп, Uн – преобразователи

Между тем именно мостовой вариант сборки обеспечивает подключение большого количества ламп (более двух) на одном . Как правило, устройства, собранные по мостовой схеме, рассчитаны на мощность нагрузки от 100 Вт и выше.

Варианты подключения люминесцентных ламп

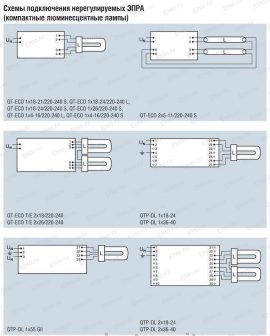

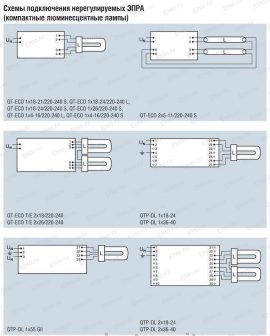

В зависимости от схемных решений, используемых в конструкции пускорегулирующих аппаратов, варианты подключения могут быть самые разные.

Если одна модель устройства поддерживает, к примеру, подключение одного светильника, другая модель может поддерживать уже одновременную работу четырех ламп.

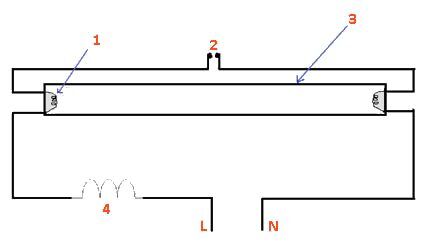

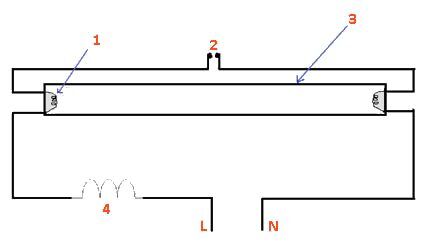

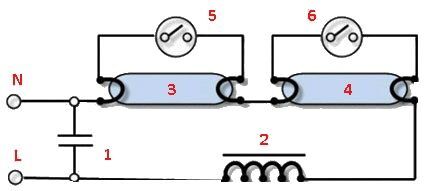

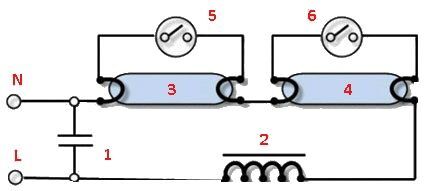

Простейший вариант питания светильника через электромагнитный пускорегулирующий элемент: 1 – нить накала; 2 – стартер; 3 – стеклянная колба; 4 – дроссель; L – фазная линия питания; N – нулевая линия

Самым простым подключением видится вариант с электромагнитным устройством, где основными элементами схемы являются лишь и стартер.

Здесь от сетевого интерфейса фазная линия соединяется к одной из двух клемм дросселя, а нулевой провод подводится на одну клемму люминесцентной лампы.

Фаза, сглаженная на дросселе, отводится от его второй клеммы и соединяется на вторую (противоположную) клемму.

Остающиеся свободными еще две клеммы лампы подключаются к розетке стартера. Вот, собственно, и вся схема, которая до появления электронных полупроводниковых моделей ЭПРА использовалась повсеместно.

Вариант подключения двух люминесцентных светильников через один дроссель: 1 – фильтрующий конденсатор; 2 – дроссель, по мощности равный мощности двух приборов света; 3, 4 – лампы; 5,6 – стартеры запуска; L – фазная линия питания; N – нулевая линия

На базе этой же схематики реализуется решение с подключением двух люминесцентных ламп, одного дросселя и двух стартеров. Правда в этом случае требуется подбирать дроссель по мощности, исходя из суммарной мощности газовых светильников.

Дроссельный схемный вариант можно доработать с целью устранения дефекта стробирования. Он довольно часто возникает именно на светильниках с электромагнитным ЭПРА.

Доработка сопровождается дополнением схемы диодным мостом, который включается после дросселя.

Подключение к электронным модулям

Варианты подключения люминесцентных ламп на электронных модулях несколько отличаются. Каждый электронный пускорегулирующий аппарат имеет входные клеммы для подачи сетевого напряжения и выходные клеммы под нагрузку.

В зависимости от конфигурации ЭПРА, подключается одна или несколько ламп. Как правило, на корпусе прибора любой мощности, рассчитанного на подключение соответствующего количества светильников, имеется принципиальная схема включения.

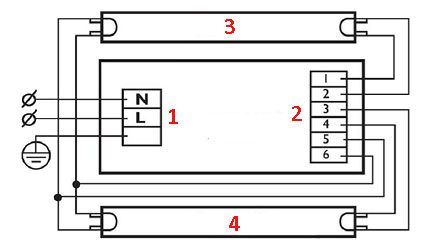

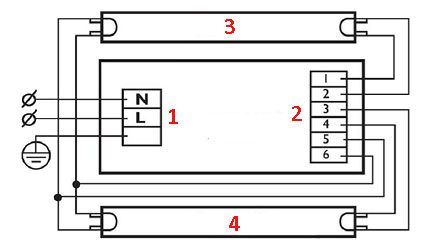

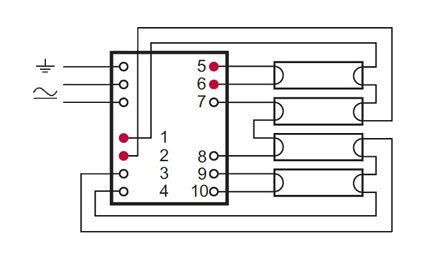

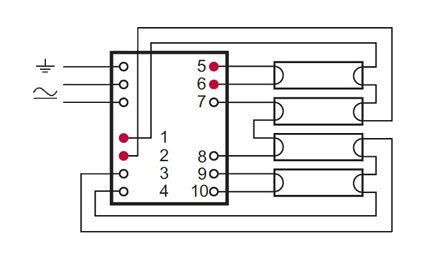

Порядок подключения люминесцентных светильников к устройству пуска и регулирования, действующего на полупроводниковых элементах: 1 – интерфейс для сети и заземления; 2 – интерфейс для светильников; 3,4 – светильники; L – фазная линия питания; N – нулевая линия; 1…6 – контакты интерфейса

На схеме выше, к примеру, предусматривается питание максимум двух люминесцентных ламп, так как в схеме используется модель двухлампового балласта.

Два интерфейса прибора рассчитаны так: один для подключения сетевого напряжения и заземляющего провода, второй для подключения ламп. Этот вариант тоже из серии простых решений.

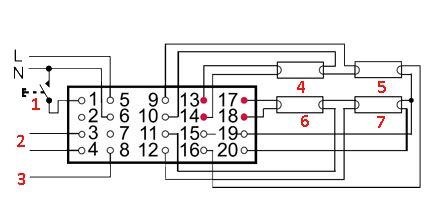

Аналогичный прибор, но рассчитанный уже для работы с четырьмя лампами, отличается наличием увеличенного числа клемм на интерфейсе подключения нагрузки. Сетевой интерфейс и линия подключения заземления остаются без изменений.

Разводка подключения по четырехламповому варианту. В качестве устройства запуска и регулирования также используется электронный полупроводниковый ЭПРА. На схеме 1…10 – контакты интерфейса устройства пуска и регулирования

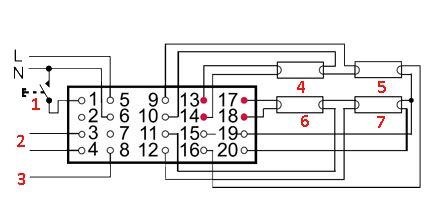

Однако наряду с простыми устройствами, – одно-, двух-, четырехламповыми – встречаются пускорегулирующие конструкции, схематика которых предусматривает использование функции регулировки свечения люминесцентных ламп с помощью.

Это так называемые управляемые модели регуляторов. Рекомендуем подробнее ознакомиться с принципом работы осветительных приборов.

Чем отличаются подобные приборы от уже рассмотренных устройств? Тем, что в дополнение к сетевому и нагрузочному оснащаются еще интерфейсом для подключения управляющего напряжения, уровень которого обычно составляет 1-10 вольт постоянного тока.

Четырехламповая конфигурация с возможностью плавной регулировки яркости свечения: 1 – переключатель режима; 2 – контакты подвода управляющего напряжения; 3 – заземляющий контакт; 4, 5, 6, 7 – люминесцентные лампы; L – фазная линия питания; N – нулевая линия; 1…20 – контакты интерфейса устройства пуска и регулирования

Таким образом, разнообразие конфигурации электронных пускорегулирующих модулей позволяет организовать системы осветительных приборов разного уровня. Имеется в виду не только уровень мощности и охвата площадей, но также уровень управления.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоматериал, сделанный на основе практики электромонтера, рассказывает и показывает — какой прибор из двух должен быть признан конечным пользователем более качественным и практичным.

Этот сюжет лишний раз подтверждает, что простые решения выглядят надёжными и долговечными:

Между тем ЭПРА продолжают совершенствоваться. На рынке периодически появляются новые модели таких приборов. Электронные конструкции тоже не лишены недостатков, но по сравнению с электромагнитными вариантами, явно показывают лучшие технические и эксплуатационные качества.

Вы разбираетесь в вопросах принципа работы и схем подключения ЭПРА и хотите дополнить изложенный выше материал личными наблюдениями? Или хотите поделиться полезными рекомендациями по нюансам ремонта, замены или выбора пускорегулирующего аппарата? Пишите, пожалуйста, свои комментарии к этой записи в блоке ниже.

что это такое, схема подключения к светильникам и лампам, фото, видео

Автор Aluarius На чтение 8 мин. Просмотров 3.5k. Опубликовано

Люминесцентные лампы напрямую от сети в 220 вольт не работают. Им необходим специальный переходник, который будет стабилизировать напряжение и сглаживать пульсацию тока. Этот прибор носит название пускорегулирующая аппаратура (ПРА), состоящая из дросселя, с помощью которого сглаживается пульсация, стартер, используемый как пускатель, и конденсатор для стабилизации напряжения. Правда, ПРА в этом виде – это старый блок, который постепенно выводится из оборота. Все дело в том, что ему на смену пришла новая модель – ЭПРА, то есть, тот же пускорегулирующий аппарат, только электронного типа. Итак, давайте разберемся в ЭПРА – что это такое, его схема и основные составляющие.

Конструкция и принцип работы ЭПРА

По сути, ЭПРА – это электронное плато, небольшого размера, в состав которого входит несколько специальных электронных элемента. Компактность конструкции дает возможность установить плато в светильник вместо дросселя, стартера и конденсатора, которые все вместе занимают больше места, чем ЭПРА. При этом схема подключения достаточно проста. О ней чуть ниже.

Преимущества

- Люминесцентная лампа с ЭПРА включается быстро, но плавно.

- Она не моргает и не шумит.

- Коэффициент мощности – 0,95.

- Новый блок практически не греется по сравнению с устаревшим, а это прямая экономия электрического тока до 22%.

- Новый пусковой блок снабжен несколькими видами защиты лампы, что повышает ее пожарную безопасность, безопасность эксплуатации, а также продлевает в несколько раз срок службы.

- Обеспечение плавного свечения, без мерцания.

Внутреннее устройство ЭПРА

Внутреннее устройство ЭПРАВнимание! Современные правила охраны труда предписывают использовать в рабочих помещениях люминесцентные лампы, снабженные именно этой новой аппаратурой.

Схема устройства

Начнем с того, что люминесцентные лампы – это газоразрядные источники света, которые работают по следующей технологии. В стеклянной колбе находятся пары ртути, в которые подается электрический разряд. Он-то и образует ультрафиолетовое свечение. На саму колбу изнутри нанесен слой люминофора, который преобразует ультрафиолетовые лучи в видимый глазами свет. Внутри лампы всегда находится отрицательное сопротивление, вот почему они не могут работать от сети в 220 вольт.

Но тут необходимо выполнить два основных условия:

- Разогреть две нитки накала.

- Создать большое напряжение до 600 вольт.

Внимание! Величина напряжения прямо пропорциональна длине люминесцентной лампы. То есть, для коротких светильников мощностью 18 Вт оно меньше, для длинных мощностью выше 36 Вт больше.

Теперь сама схема ЭПРА.

Начнем с того, что люминесцентные лампы, к примеру, ЛВО 4×18, со старым блоком всегда мерцали и издавали неприятный шум. Чтобы этого избежать, необходимо подать на нее ток частотой колебания более 20 кГц. Для этого придется повысить коэффициент мощности источника света. Поэтому реактивный ток должен возвращаться в специальный накопитель промежуточного типа, а не в сеть. Кстати, накопитель с сетью никак не связан, но именно он питает лампу, если случиться сетевой переход напряжения через ноль.

Как работает

Итак, сетевое напряжение в 220 вольт (оно переменное) преобразуется в постоянное с показателем 260-270 вольт. Сглаживание производится с помощью электролитического конденсатора С1.

После чего постоянное напряжение необходимо перевести в высокочастотное напряжение до 38 кГц. За это отвечает полумостовой преобразователь двухтактного типа. В состав последнего входят два активных элемента, которые собой представляют два высоковольтных транзистора (биполярных). Их обычно называют ключами. Именно возможность перевода постоянного напряжения в высокочастотное дает возможность уменьшить габариты ЭПРА.

Электронный пускорегулирующий аппарат

Электронный пускорегулирующий аппаратВ схеме устройства (балласта) также присутствует трансформатор. Он является одновременно и управляющим элементом преобразователя, и нагрузкой для него. Этот трансформатор имеет три обмотки:

- Одна из них рабочая, в которой всего лишь два витка. Через нее происходит нагрузка на цепь.

- Две – управляющие. В каждой по четыре витка.

Особую роль во всей этой электрической схеме играет динистор симметричного типа. В схеме он обозначен, как DB3. Так вот этот элемент отвечает за запуск преобразователя. Как только напряжение в соединениях его подключения превышает допустимый порог, он открывается и подает импульс на транзистор. После чего происходит запуск преобразователя в целом.

Далее происходит следующее:

- С управляющих обмоток трансформатора импульсы поступают на транзисторные ключи. Эти импульсы являются противофазными. Кстати, открытие ключей вызывает наводку на двух обмотках и на рабочей тоже.

- Переменное напряжение с рабочей обмотки подается на люминесцентную лампу через последовательно установленные элементы: первая и вторая нить накала.

Внимание! Емкость и индуктивность в электрической цепи подбираются таким образом, чтобы в ней возникал резонанс напряжений. Но при этом частота преобразователя должна быть неизменной.

Обратите внимание, что на конденсаторе С5 будет происходить самое большое падение напряжения. Именно этот элемент и зажигает люминесцентную лампу. То есть, получается так, что максимальная сила тока разогревает две нити накала, а напряжение на конденсаторе С5 (оно большое) зажигает источник света.

По сути, светящаяся лампа должна снизить свое сопротивление. Так оно и есть, но снижение происходит незначительно, поэтому резонансное напряжение все еще присутствует в цепи. Это и есть причина, по которой лампа продолжает светиться. Хотя дроссель L1 создает ограничения тока на показатель разницы сопротивлений.

Преобразователь продолжает после запуска работать в автоматическом режиме. При этом его частота не меняется, то есть, идентична частоте запуска. Кстати, сам запуск длится меньше одной секунды.

Тестирование

Перед тем как запустить ЭПРА в производство проводились всевозможные тесты, которые показатели, что встроенный люминесцентный светильник может работать в достаточно широком диапазоне подаваемых на него напряжений. Диапазон составил 100-220 вольт. При этом оказалось, что частота преобразователя изменяется в следующей последовательности:

- При 220 вольт она составила 38 кГц.

- При 100 вольтах 56 кГц.

Но необходимо отметить, что при снижении напряжения до 100 вольт яркость свечения источника света явно уменьшилась. И еще один момент. На люминесцентный светильник всегда подается ток переменного типа. Это создает условия его равномерного износа. А точнее сказать, износа его нитей накаливания. То есть, увеличивается срок эксплуатации самой лампы. При тестировании лампы постоянным током, срок ее службы снизился в два раза.

Причины неисправностей

Итак, по каким причинам люминесцентная лампа может не гореть?

- Трещины в местах пайки на плате. Все дело в том, что при включении светильника плата начинает нагреваться. После того как он будет включен, происходит остывание блока ЭПРА. Перепады температуре негативно влияют на места пайки, поэтому появляется вероятность обрыва схемы. Исправить неполадку можно пайкой обрыва или даже обычной его чисткой.

- Если произошел обрыв нити накаливания, то сам блок ЭПРА остается в исправном состоянии. Так что эту проблему можно решить просто – заменить сгоревшую лампу новой.

- Скачки напряжения являются основной причиной выхода из строя элементов электронного ПРА. Чаще всего выходит из строя транзистор. Производители пускорегулирующей аппаратуры не стали усложнять схему, поэтому варисторов в ней нет, который бы и отвечали за скачки. Кстати, и установленный в цепь предохранитель также от скачков напряжения не спасает. Он срабатывает лишь в том случае, если один из элементов схемы будет пробит. Поэтому совет – скачки напряжения обычно присутствуют в непогоду, поэтому не стоит включать люминесцентную лампу, когда за окном сильный дождь или ветер.

- Неправильно проведена схема подключения аппарата к лампам.

Это интересно

В настоящее время ЭПРА устанавливаются не только с газоразрядными источниками света, но и с галогенными и светодиодными лампами. При этом нельзя использовать один аппарат, предназначенный для одного вида ламп, к другой лампе. Во-первых, не подойдут по параметрам. Во-вторых, у них разные схемы.

При выборе ЭПРА необходимо учитывать мощность лампы, в которую он будет устанавливаться.

Оптимальный вариант модели – это аппараты с защитой от нестандартных режимов работы источника света и от деактивации их.

Обязательно обратите внимание на позицию в паспорте или инструкции, где указано, в каких погодных климатических условиях электронный ПРА может работать. Это влияет и на качество эксплуатации, и на срок службы.

Подключение

И последнее – это схема подключения. В принципе, ничего сложного. Обычно производитель прямо на коробке указывает эту самую схему подключения, где точно по клеммам указаны и номера, и контур подключения. Обычно для вводного контура – три клеммы: ноль, фаза и заземление. Для выходного на лампы – по две клеммы, то есть попарно, на каждую лампу.

Схемы подключения люминесцентных ламп | ehto.ru

Вступление

Существует два способа подключения люминесцентных ламп: при помощи стартера и дросселя (ЭМПРА) и при помощи электронного пускового аппарата (ЭПРА). Нельзя сказать, что они отличаются принципиально, но в схемах подключения задействованы различные устройства.

Схемы подключения люминесцентных ламп при помощи ЭМПРА

ЭМПРА это электромагнитный пускорегулирующий аппарат, а по сути, обычный дроссель. В схеме подключения ЭМПРА обязательно задействуется стартер, который создает первый импульс для начала свечения люминесцентной лампы.

Читать, ЭПРА и ЭмПРА. В чем отличия пускорегулирующих аппаратов

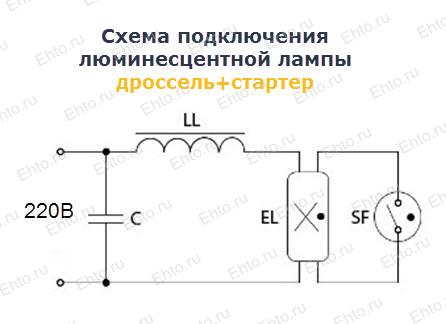

Схема подключения люминесцентной лампы ЭМПРА

Данная схема подключения используется в большинстве стандартных одноламповых светильниках местного освещения эконом класса.

Схема индуктивная реализация

- Напряжение питания 220 Вольт;

- Дроссель (LL) подключается последовательно к проводу питания и выводу 1 лампы;

- Стартер подключается параллельно к выводам 2 и 3 лампы;

- Вывод 4 лампы подключается ко второму проводу питания;

- В схеме участвует конденсатор, который снижает импульс напряжения, увеличивает срок службы стартера и снижает радиопомехи при работе светильника.

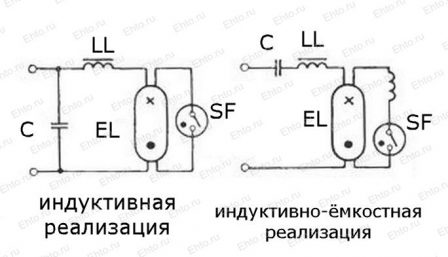

Схема индуктивно-ёмкостная реализация

Вторая схема подключения называется индуктивно-ёмкостной. В ней дроссель и конденсатор (индуктивное и ёмкостное сопротивление схемы) включаются последовательно. Стартер по-прежнему подключен параллельно вывода 2-3 лампы.

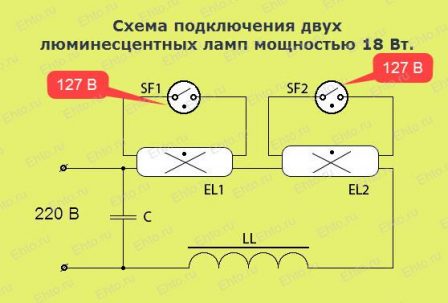

Схема подключения 2-х люминесцентных ламп до 18 Вт (ЭМПРА)

Несколько меняются схемы подключений при двух лампах. Наиболее распространены две схемы для ламп до 18 Вт (последовательная) и ламп 36 Вт (параллельная).

В первой схеме, по-прежнему участвуют два стартера, один стартер для каждой лампы. Дроссель подключается, как в схеме с индуктивной реализацией. Мощность дросселя подбирается суммированием мощности ламп.

Важно! В данной (последовательной) схеме необходимо использовать стартеры на 127 (110-130) Вольт. Мощность ламп не может быть больше 22 Вт.

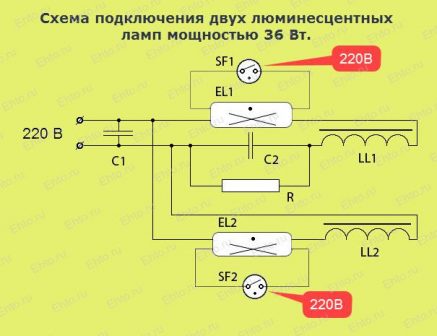

Во второй параллельной схеме, участвуют уже два дросселя (LL1 и LL2). Стартеров по-прежнему два, один стартер для каждой лампы.

Важно! В данной схеме используются стартеры на 220-240 Вольт. Мощность ламп до 80 Вт.

Важно замечание. Современные ЭмПРА выпускаются в едином корпусе. Для подключения на корпусе есть только выводы контактов. Схема подключения ламп указывается на корпусе.

Схемы подключения люминесцентных ламп при помощи ЭПРА

ЭПРА это электронное пускорегулирующие устройство. По сути это сложная электронная схема которая обеспечивает и запуск и стабильную работу люминесцентных ламп (светильников).

Отмечу, что каждый производитель ЭПРА по-своему выводит контакты для подключения к ним ламп. Схема подключения люминесцентных ламп указана на корпусе или в паспорте ЭПРА Пример на фото.

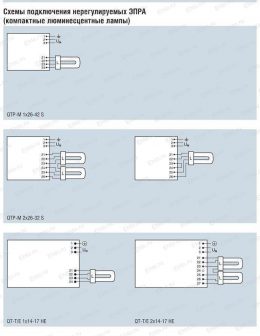

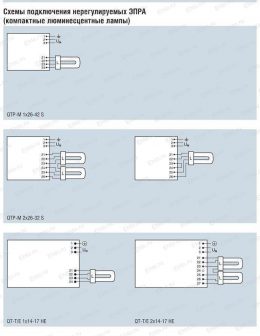

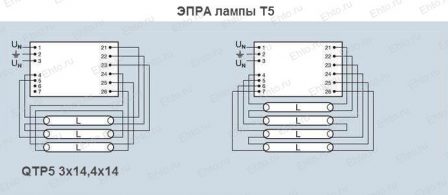

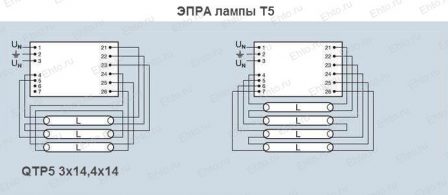

Для информации публикую подбор схем подключения различных ламп к ЭПРА различной маркировки.

Схемы подключения компактных люминесцентных ламп к нерегулируемым ЭПРА (OSRAM), марки QT-ECO

Схемы подключения нерегулируемым ЭПРА QTP-DL, QTP-D/L, QTP-DVE, лампы 2х55, 1х10-13, 2х16-42.

Схемы подключения нерегулируемым ЭПРА QTP5 лампы 2х14-35Вт, 2х24-39Вт, 2х54Вт, 1х14-35Вт, 1х24-39Вт, 1х54Вт, 1х80.

Схемы подключения ЭПРА QT-FQ, QT-FC ламп Т5 (трубчатые)

©Ehto.ru

Еще статьи

Похожие посты:

Схема подключения эпра 4х18 пошагово. Подключение люминесцентных ламп

Лампы дневного света уже достаточно прочно и давно вошли в жизнь большинства людей. Сейчас они становятся все более популярными, ведь постоянно дорожает электроэнергия и пользованием обычными лампами накаливания слишком дорогое удовольствие. Также известно, что компактные энергосберегающие лампы могут приобрести далеко не все, кроме того, большинство современных люстр нуждаются в большом количестве подобных ламп, из-за чего возникают сомнения в их экономичности. Именно поэтому во многих современных квартирах устанавливают люминесцентные дневного света, в чем помогает схема лампы дневного света, на которой можно увидеть принципы ее работы.

Устройство люминесцентных ламп

Для понятия принципов работы лампы дневного света необходимо изучить ее устройство. Она состоит из тонкой цилиндрической колбы из стекла, которая имеет разные формы и диаметры. Люминесцентные лампы бывают нескольких видов:

- U-образные;

- прямые;

- кольцевые;

- компактные (со специальными цоколями Е14, а также Е27).

Все они имеют разный внешний вид, однако их объединяет наличие электродов, люминесцентного покрытия и закачанного инертного газа с парами ртути внутри. Электроды являются небольшими спиралями, раскаляющимися на небольшой временной промежуток, зажигая, таким образом, газ, благодаря которому тот люминофор, который нанесен на стенки лампы светиться. Известно, что спирали для розжига небольшого размера, поэтому стандартное напряжение, которое есть в домашней электросети, не подходит для них. Поэтому, в этих целях пользуются специализированными приборами под названием дроссели, с их помощью ограничивается сила тока до нужного значения, благодаря их индуктивному сопротивлению. Кроме того, чтобы спираль сумела быстро разогреться, однако не перегореть, схема лампы дневного света показывает еще и стартер, отключающий накал электродов после того, как газ в трубках лампы зажигается.

Принципы работы ламп дневного света

Во время работы на клеммы подается напряжение 220В, проходящее через дроссель прямо на первую спираль данной лампы. Потом она переходит на стартер, срабатывающий, а также пропускающий ток на спираль, которая подключена к сетевой клемме. Это демонстрирует схема подключения ламп дневного света.

Достаточно часто на входных клеммах может устанавливаться конденсатор, который играет роль специализированного сетевого фильтра. Именно благодаря его работе, частица реактивной мощности, вырабатываемой в процессе работы дросселем, гасится. В результате получается, что лампа потребляет меньшее количество электроэнергии.

Проверка ламп дневного света

Если ваша лампа перестала зажигаться, вероятная причина данной неисправности – обрыв вольфрамовой нити, разогревающей газ и заставляющей светиться люминофор. Во время работы вольфрам со временем испаряется, начиная оседать на стенках лампы. В процессе, стеклянная колба на краях имеет темный налет, который предупреждает о возможном выходе из строя данного устройства.

Проверить целостность вольфрамовой нити очень просто, нужно взять обычный тестер, измеряющий сопротивление проводника, после чего надо прикоснуться щупами к выводным концам данной лампы. Если прибор покажет, например, сопротивление, составляющее 9.9 Ом, тогда это будет значить, что нить цела. Если же во время проверки пары электродов тестер покажет полный ноль, данная сторона имеет обрыв, поэтому включение ламп дневного света не совершиться.

Спираль может оборваться из-за того, что на протяжении времени ее использования нить истончается, поэтому постепенно возрастает напряжение, которое сквозь нее проходит. Благодаря тому, что напряжение постоянно возрастает, стартер выходит из строя, что можно увидеть по характерному «морганию» данных ламп. После того, как будут заменены сгоревшие лампы и стартеры, схема будет работать без наладок.

Если же во время включения ламп слышны посторонние звуки либо же ощутим запах гари, тогда необходимо сразу же обесточить светильник, проверив работоспособность его элементов. Может быть, что на самих клеммных соединениях появилась слабина и подключение проводов прогревается. Кроме этого, в случае некачественного изготовления дросселя, может случиться витковое замыкание обмоток, что приведет к выходу ламп из строя.

Как подключить люминесцентную лампу?

Подключение лампы дневного света является очень простым процессом, схема его предназначается для розжига только одной лампы. Чтобы подключить пару ламп дневного света, нужно слегка изменить схему, действуя при этом по единому принципу последовательного соединения элементов.

В подобном случае необходимо пользоваться парой стартеров, по одному на лампу. Во время подключения пары ламп к единому дросселю, необходимо обязательно учитывать его номинальную мощность, указанную на корпусе. К примеру, если его мощность составляет 40 Вт, тогда есть возможность подключить к нему пару одинаковых ламп, максимальная нагрузка которых равна 20 Вт.

Кроме того, бывает подключение лампы дневного света, в котором не используются стартеры. Благодаря применению специализированных электронных балластных устройств, лампа разживается мгновенно, при этом не «моргая» стартерными схемами управления.

Подключение люминесцентной лампы к электронному балласту

Подключать лампу к электронным балластам очень просто, ведь на их корпусе есть детальная информация, а также схематически показано соединение контактов лампы с соответственными клеммами. Однако, чтобы было более понятно, как же подключить лампу дневного света к данному устройству, можно просто тщательно изучить схему.

Главное преимущество данного подключения – отсутствие дополнительных элементов, которые нужны для стартерных схем, управляющих лампами. Кроме того с упрощением схемы значительно увеличивается надежность работы всего светильника, ведь исключаются дополнительные соединения со стартерами, которые достаточно ненадежные устройства.

В основном, все провода, которые нужны для сборки схемы, идут в комплекте с самим электронным балластным устройством, поэтому отпадает необходимость изобретать велосипед, что-нибудь придумывать и нести при этом дополнительные расходы на приобретение недостающих элементов. В этом видео-ролике Вы сможете Более подробно ознакомиться с принципами работы и подключения люминесцентных ламп:

Навигация по записям

Электромагнитный или электронный балласт для люминесцентных ламп нужен для нормальной работы этого источника освещения. Главная задача пускорегулирующего аппарата – преобразовывать постоянное напряжение в переменное. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.

Как работает ЛЛ с электромагнитным балластом?

Схема подключения балластника к ЛЛ

Обратите внимание на эту схему подключения. Маркировка LL1 – это балластник. Внутри ламп дневного света находится газовая среда. С увеличением тока напряжение между электродами в лампе постепенно падает, а сопротивление отрицательное. Балласт используется как раз для того, чтобы ограничивать ток, а также создает повышенное кратковременное напряжение зажигания ламп, так как в обычной сети его не хватает. Этот элемент еще называют дросселем.

В подобном устройстве используется стартер – небольшая лампа тлеющего разряда (Е1). В ней находятся два электрода. Один из них – биметаллический (подвижный).

В исходном положении они разомкнут

Схема ЭПРА для ЛБ-40

на главнуюЛампы дневного света (ЛДС) в виде длинной трубки давно применяются как в быту, так и в офисах. Главное их преимущество, по сравнению с лампами накаливания, – большая светоотдача, долговечность и экономия электроэнергии.

В старых светильниках применяли тяжелые дроссели и стартеры, они долго и с миганием зажигали лампы, работали ненадежно, гудели, а лампы мигали. На смену им пришли электронные балласты. Они легче по весу, мгновенно зажигают лампу, не гудят, работают в широком диапазоне питающих напряжений, не мигают, так как работают на больших частотах, и по стоимости приблизились к светильникам с тяжелыми дросселями.

Фото. Внешний вид светильника |

Внешний вид такого светильника китайского производства типа DL-3011 для ЛДС мощностью 36 Вт показан на фото. Его номинальное питающее напряжение 220…240 В/50 Гц, но при испытаниях показал работоспособность и в диапазоне напряжений 100…240 B. Сам электронный блок питания (балласт) помещается внутри светильника в пластмассовой коробке. Он смонтирован на монтажной плате размерами 107х27 мм (рис.1).

Рис 1. Электронный ПРА |

Принципиальная схема ЭПРА нарисована по монтажной плате и показана на рис.2 Все элементы на ней обозначены так же, как и на монтажной плате.

Рис 2. Принципиальная схема ЭПРА |

Вначале вспомним принцип зажигания люминесцентных ламп, в том числе и при применении электронных балластов. Для этого необходимо выполнить два условия: первое – разогреть обе ее нити накала, второе – приложить большое (около 600 В) напряжение. Величина напряжения зажигания прямо пропорциональна длине стеклянной люминесцентной лампы, т.е. для коротких (18 Вт) ламп оно меньше, а для длинных (36…40 Вт) ламп – больше.

Работа электронного балласта

Вначале сетевое напряжение выпрямляется до постоянного напряжения 260…270 В (измерено на работающем преобразователе при напряжении сети ~220 В) и сглаживается электролитическим конденсатором С1 (15 мкФ/400 В).

Далее двухтактный полумостовой преобразователь, активными элементами которого являются два биполярных высоковольтных транзистора структуры n-p-n (MJE13005), называемыми ключами (рис.2), преобразует постоянное напряжение 260…270 В в высокочастотное напряжение частотой 38 кГц, что позволяет значительно уменьшить габариты и вес балласта. Нагрузкой и одновременно управляющим элементом преобразователя является трансформатор (обозначен на схеме как TU38Q2) со своими тремя обмотками, из них две – управляющие обмотки (каждая по 4 витка) и одна – рабочая, состоящая из двух витков (рис.2 см. прикрепленные данные). Цепь с рабочей обмоткой создает нагрузку на преобразователь.

Первоначальный запуск преобразователя обеспечивает симметричный динистор, обозначенный в схеме DB3. Он открывается, когда после включения электросети напряжение в точках его подключения превысит порог срабатывания. При открытии динистор подает импульс на базу транзистора, после чего преобразователь запускается.

Транзисторные ключи открываются противофазно от импульсов с управляющих обмоток. Для этого обмотки включены в базы транзисторов противофазно (на рис.2 начало обмоток обозначены точками). Открытие каждого ключа вызывает наводку импульсов в двух противоположных обмотках, в том числе и в рабочей обмотке (2 витка). Переменное напряжение с рабочей обмотки L1 подается на люминесцентную лампу через последовательную цепь, состоящую из обмотки L1, первой нити накала лампы, С5 (4700 пФ/1200 В), второй нити накала лампы, С4 (100 нФ/400 В). Величины индуктивностей и емкостей в этой цепи подобраны так, что в ней возникает резонанс напряжений при неизменной частоте преобразователя.

На конденсаторе С5 (470 пФ/1200 В), включенном в резонансную цепь (к лампе), происходит самое большее падение напряжение (так как у С5 самое большое реактивное сопротивление из всех элементов контура), оно зажигает лампу.

Следовательно, максимальный ток в резонансной цепи разогревает обе ее нити накала, а большое резонансное напряжение на конденсаторе С5 зажигает лампу.

Зажженная лампа хотя и уменьшает свое сопротивление, но, как показали измерения, переменное напряжение на ней (и на конденсаторе С5) составляет около 295 В, а на дросселе L1 – около 325 В. Т.е. резонанс напряжений в цепи продолжается, из-за чего уже зажженная лампа и продолжает гореть. Дроссель L1 своей индуктивностью ограничивает ток в зажженной лампе, так как ее сопротивление после зажигания уменьшается. После зажигания лампы преобразователь продолжает работать в автоматическом режиме, не меняя свою частоту с момента запуска. Весь этот процесс зажигания длится менее 1 с.

При испытаниях светильник сохранял работоспособность в диапазоне питающего напряжения переменного тока от 220 В до 100 B, при этом частота преобразования увеличивалась с 38 кГц до 56 кГц, но яркость свечения лампы при напряжении 100 B заметно уменьшилась.

Следует отметить, что на люминесцентную лампу все время подается переменное напряжение, так как это обеспечивает равномерный износ эмиссионных способностей нитей накаливания и этим увеличивает срок службы лампы. При питании лампы постоянным током срок ее службы уменьшается на 50%.

Детали электронного балласта

Типы радиоэлементов указаны в принципиальной схеме (рис.2 см. прикрепленные данные). В состав устройства входят:

- Т1, Т2 – транзисторные ключи MJE13005 китайского производства (аналог КТ8164А), структуры n-p-n, в корпусе TO-220 (400 В/4 A, в импульсе 8 А). Их можно заменить КТ872А (1500 В/8 A, корпус Т26а). Цоколевка MJE13005 показана на рис.2 (см. прикрепленные данные). При установке новых транзисторов всегда определяйте правильность выводов БКЭ, так как в аналогах она может не совпадать.

- Трансформатор TU38Q2 с ферритовым кольцом, размер которого 11х6х4,5, его вероятная магнитная проницаемость около 2000. Трансформатор имеет 3 обмотки, две из них (управляющие) содержат по 4 витка и одна (рабочая) – 2 витка.

- Диоды D1–D7 типа 1N4007 (1000 В/1 А). D1–D4 – выпрямительный мост, D6, D7 – демпферные диоды, а диод D5 разделяет источники питания.

- Цепочка R1C2 обеспечивает задержку пуска преобразователя с целью его «мягкого» пуска и не допущения большого пускового тока.

- Симметричный динистор типа DВ3 (Uзс.max=32 B; Uос=5 В; Uнеотп.и.max=5 B) обеспечивает первоначальный запуск преобразователя.

- R3, R4 – ограничивающие резисторы в цепи эмиттера транзисторов. При экстремальных условиях сгорают, защищая более дорогие транзисторы.

- R5, R6 – гасящие резисторы в цепи базы транзисторов.

- D6, С3, R2 – демпферная цепочка, препятствующая выбросам напряжения на ключе в момент его запирания, демпферную функцию выполняет и диод D7, но на втором ключе. Кроме того, С3 уменьшает частоту преобразования.

- Дроссель L1 состоит из двух склеенных между собой Ш-образных ферритовых половинок. L1 участвует в резонансе напряжений (совместно с С5 и С4) для обеспечения зажигания лампы и поддержки ее в рабочем состоянии, а также ограничивает ток в светящейся лампе.

- С5 (4700 пФ/1200 B), С4 (100 нФ/400 B) – конденсаторы в цепи люминесцентной лампы, участвующие в ее зажигании (через резонанс напряжений), а после зажигания поддерживают ее в рабочем (светящемся) режиме. Максимально допустимое напряжения конденсатора С5=1200 В, такая величина подобрана неслучайно. При зажигании напряжение на С5 может превышать 600…700 В, и конденсатор должен выдержать его.

- Конденсаторы 22 нФ/100 В (на схеме производители их не обозначили) предназначены для уменьшения частоты работы преобразователя. Напомним, что она равна 38 кГц при номинальном питающем напряжении.

- С1 (15 мкФ/400 В) – единственный оксидный конденсатор в балласте, выполняющий функцию сглаживания выпрямленного напряжения питающей электросети.

- F1 – мини-предохранитель в стеклянном корпусе номиналом 1 А.

Ремонт

При ремонте платы под напряжением будьте осторожны, так как ее радиоэлементы находятся под фазным напряжением.

Перегорание (обрыв) накальных спиралей люминесцентной лампы, при этом блок питания остается исправным. Это типичная неисправность. Устраняется она простой заменой стеклянной лампы, которая продается в любом магазине электротоваров и стоит около 1,5 USD. Применять можно лампы мощностью 36 и 40 Вт.

Трещины в пайке монтажной платы

Причины их появления: периодическое нагревание и последующее, после выключения, остывание места пайки, а также низкокачественная пайка платы изготовителем. Нагреваются места пайки от элементов, которые греются, – это транзисторные ключи. Такие трещины могут проявиться после нескольких лет эксплуатации, т.е. после многократного нагревания и остывания места пайки. Устраняется неисправность повторной пайкой трещины. Иногда необходимо предварительно зачистить место пайки.

Повреждение отдельных радиоэлементов

Отдельные радиоэлементы могут повредиться от скачков напряжения в электросети. В первую очередь, это транзисторы MJE13005. Производители не предусмотрели защиты схемы от всплесков напряжений, например, варисторами. Скачки напряжений часто имеют место в сельских электросетях во время сильных ветров и молний, поэтому во время таких атмосферных явлений светильник лучше не включать. Имеющийся в схеме предохранитель (1А) не защитит радиоэлементы от скачков напряжений, а лишь при пробое радиоэлементов.

на главную

.

Как проверить баластник для люминесцентных ламп, ремонт

Балласт для газоразрядной лампы (люминесцентные источники света) применяется с целью обеспечения нормальных условий работы. Другое название – пускорегулирующий аппарат (ПРА). Существует два варианта: электромагнитный и электронный. Первый из них отличается рядом недостатков, например, шум, эффект мерцания люминесцентной лампы.

Второй вид балласта исключает многие минусы в работе источника света данной группы, поэтому и более популярен. Но поломки в таких приборах тоже случаются. Прежде чем выбрасывать, рекомендуется проверить элементы схемы балласта на наличие неисправностей. Вполне реально самостоятельно выполнить ремонт ЭПРА.

Разновидности и принцип функционирования

Главная функция ЭПРА заключается в преобразовании переменного тока в постоянный. По-другому электронный балласт для газоразрядных ламп называется еще и высокочастотным инвертором. Один из плюсов таких приборов – компактность и, соответственно, небольшой вес, что дополнительно упрощает работу люминесцентных источников света. А еще ЭПРА не создает шум при работе.

Балласт электронного типа после подключения к источнику питания обеспечивает выпрямление тока и подогрев электродов. Чтобы люминесцентная лампа зажглась, подается напряжение определенной величины. Настройка тока происходит в автоматическом режиме, что реализуется посредством специального регулятора.

Такая возможность исключает вероятность появления мерцания. Последний этап – происходит высоковольтный импульс. Поджиг люминесцентной лампы осуществляется за 1,7 с. Если при запуске источника света имеет место сбой, тело накала моментально выходит из строя (перегорает). Тогда можно попытаться сделать ремонт своими руками, для чего требуется вскрыть корпус. Схема электронного балласта выглядит так:

Основные элементы ЭПРА люминесцентной лампы: фильтры; непосредственно сам выпрямитель; преобразователь; дроссель. Схема обеспечивает еще и защиту от скачков напряжения питающего источника, что исключает необходимость ремонта по данной причине. А, кроме того, балласт для газоразрядных ламп реализует функцию коррекции коэффициента мощности.

По целевому назначению встречаются следующие виды ЭПРА:

- для линейных ламп;

- балласт, встроенный в конструкцию компактных люминесцентных источников света.

ЭПРА для люминесцентных ламп подразделяются на группы, отличные по функциональности: аналоговые; цифровые; стандартные.

Схема подключения, запуск

Пускорегулирующий аппарат подключается с одной стороны к источнику питания, с другой – к осветительному элементу. Нужно предусмотреть возможность установки и крепления ЭПРА. Подключение производится в соответствии с полярностью проводов. Если планируется установить две лампы через ПРА, используется вариант параллельного соединения.

Схема будет выглядеть следующим образом:

Группа газоразрядных люминесцентных ламп не может нормально работать без пускорегулирующего аппарата. Его электронный вариант конструкции обеспечивает мягкий, но одновременно с тем и практически мгновенный запуск источника света, что дополнительно продлевает срок его службы.

Поджиг и поддержание функционирования лампы осуществляется в три этапа: прогрев электродов, появление излучения в результате высоковольтного импульса, поддержание горения осуществляется посредством постоянной подачи напряжения небольшой величины.

Определение поломки и ремонтные работы

Если наблюдаются проблемы в работе газоразрядных ламп (мерцание, отсутствие свечения), можно самостоятельно сделать ремонт. Но сначала необходимо понять, в чем заключается проблема: в балласте или осветительном элементе. Чтобы проверить работоспособность ЭПРА, из светильников удаляется линейная лампочка, электроды замыкаются, и подсоединяется обычная лампа накаливания. Если она загорелась, проблема не в пускорегулирующем аппарате.

В противном же случае нужно искать причину поломки внутри балласта. Чтобы определить неисправность люминесцентных светильников, необходимо «прозвонить» все элементы по очереди. Начинать следует с предохранителя. Если один из узлов схемы вышел из строя, необходимо заменить его аналогом. Параметры можно увидеть на сгоревшем элементе. Ремонт балласта для газоразрядных ламп предполагает необходимость использования навыков владения паяльником.

Если с предохранителем все в порядке, далее следует проверить на исправность конденсатор и диоды, которые установлены в непосредственной близости к нему. Напряжение конденсатора не должно быть ниже определенного порога (для разных элементов эта величина разнится). Если все элементы ПРА в рабочем состоянии, без видимых повреждений и прозвон также ничего не дал, осталось проверить обмотку дросселя.

В некоторых случаях проще купить новую лампу. Это целесообразно сделать в случае, когда стоимость отдельных элементов выше ожидаемого предела или при отсутствии достаточных навыков в процессе пайки.

Ремонт компактных люминесцентных ламп выполняется по сходному принципу: сначала разбирается корпус; проверяются нити накала, определяется причина поломки на плате ПРА. Часто встречаются ситуации, когда балласт полностью исправен, а нити накаливания перегорели. Починку лампы в этом случае произвести сложно. Если в доме имеется еще один сломанный источник света сходной модели, но с неповрежденным телом накала, можно совместить два изделия в одно.

Таким образом, ЭПРА представляет группу усовершенствованных аппаратов, обеспечивающих эффективную работу люминесцентных ламп. Если было замечено мерцание источника света или он и вовсе не включается, проверка балласта и его последующий ремонт позволят продлить срок службы лампочки.

Обзор ResNet и его вариантов | Винсент Фанг

По мере того, как ResNet становится все более популярной в исследовательском сообществе, его архитектура изучается интенсивно. В этом разделе я сначала представлю несколько новых архитектур, основанных на ResNet, а затем представлю документ, который дает интерпретацию рассмотрения ResNet как ансамбля множества небольших сетей.

ResNeXt

Xie et al. [8] предложил вариант ResNet под кодовым названием ResNeXt со следующим строительным блоком:

слева: строительный блок из [2], справа: строительный блок ResNeXt с числом элементов = 32Это может показаться вам знакомым, так как это очень похожий на модуль Inception из [4], они оба следуют парадигме разделения-преобразования-слияния, за исключением этого варианта, выходные данные разных путей объединяются путем сложения их вместе, а в [4] они объединяются по глубине.Другое отличие состоит в том, что в [4] каждый путь отличается (свертка 1×1, 3×3 и 5×5) друг от друга, тогда как в этой архитектуре все пути используют одну и ту же топологию.

Авторы ввели гиперпараметр, называемый мощность — количество независимых путей, чтобы предоставить новый способ настройки емкости модели. Эксперименты показывают, что точность может быть достигнута более эффективно за счет увеличения мощности, чем за счет углубления или расширения. Авторы заявляют, что по сравнению с Inception эту новую архитектуру легче адаптировать к новым наборам данных / задачам, поскольку она имеет простую парадигму и настраивается только один гиперпараметр, в то время как Inception имеет много гиперпараметров (например, размер ядра сверточный слой каждого пути) для настройки.

Этот новый строительный блок имеет три эквивалентные формы, а именно:

На практике «разделение-преобразование-слияние» обычно выполняется точечно сгруппированным сверточным слоем, который делит входные данные на группы карт признаков и выполняет нормальную свертку соответственно. их выходные данные объединяются по глубине и затем передаются в сверточный слой 1×1.

CNN с плотными связями

Huang et al. [9] предложили новую архитектуру под названием DenseNet, которая дополнительно использует эффекты ярлыков соединений — она соединяет все уровни напрямую друг с другом.В этой новой архитектуре входные данные каждого слоя состоят из карт характеристик всех более ранних слоев, а их выходные данные передаются каждому последующему слою. Карты функций агрегированы с объединением глубины.

Помимо решения проблемы исчезающих градиентов, авторы [8] утверждают, что эта архитектура также поощряет повторное использование функций, что делает сеть очень эффективной по параметрам. Одна простая интерпретация этого заключается в том, что в [2] [7] выходные данные сопоставления идентичности были добавлены в следующий блок, что может препятствовать потоку информации, если карты характеристик двух слоев имеют очень разные распределения.Следовательно, объединение карт функций может сохранить их все и увеличить вариативность выходных данных, поощряя повторное использование функций.

Следуя этой парадигме, мы знаем, что слой l_th будет иметь k * (l-1) + k_0 входных карт признаков, где k_0 — это количество каналов во входном изображении. Авторы использовали гиперпараметр, называемый скоростью роста ( k ), чтобы предотвратить слишком широкий рост сети, они также использовали сверточный слой узкого места 1×1, чтобы уменьшить количество карт признаков перед дорогостоящей сверткой 3×3.Общая архитектура показана в таблице ниже:

Архитектуры DenseNet для ImageNetГлубокая сеть со стохастической глубиной

Хотя ResNet доказала свою эффективность во многих приложениях, одним из основных недостатков является то, что более глубокая сеть обычно требует недель для обучения, что делает ее практически невозможной в реальные приложения. Чтобы решить эту проблему, Хуанг и др. [10] представили нелогичный метод случайного отбрасывания слоев во время обучения и использования всей сети при тестировании.

Авторы использовали остаточный блок в качестве строительного блока своей сети, поэтому во время обучения, когда конкретный остаточный блок включен, его входные данные проходят как через ярлык идентификации, так и через слои весов, в противном случае ввод проходит только через ярлык идентификации. . Во время обучения каждый слой имеет «вероятность выживания» и случайно отбрасывается. Во время тестирования все блоки остаются активными и повторно калибруются в соответствии с вероятностью выживания во время обучения.

Формально, пусть H_l будет выходом остаточного блока l_th , f_l будет отображением, определенным взвешенным отображением блока l_th , b_l будет случайной величиной Бернулли, которая равна только 1 или 0 ( указывает, активен ли блок), во время обучения:

Когда b_l = 1, этот блок становится нормальным остаточным блоком, а когда b_l = 0, приведенная выше формула принимает вид:

Поскольку мы знаем, что H_ ( 1-1) — это выход ReLU, который уже неотрицателен, приведенное выше уравнение сводится к уровню идентичности, который передает только вход на следующий уровень:

Пусть p_l будет вероятностью выживания слоя l во время обучения, во время тестирования, мы имеем:

Авторы применили правило линейного убывания к вероятности выживания каждого слоя, они утверждают, что, поскольку более ранние слои извлекают низкоуровневые функции, которые будут использоваться более поздними, их не следует отбрасывать слишком часто, в результате получается следующее правило:

Где L обозначает общее количество блоков, таким образом, p_L — вероятность выживания последнего остаточного блока и фиксируется на 0.5 на протяжении экспериментов. Также обратите внимание, что в этой настройке ввод обрабатывается как первый уровень ( l = 0 ) и поэтому никогда не сбрасывается. Общая структура стохастического глубинного обучения показана на рисунке ниже.

во время обучения, каждый уровень имеет вероятность быть отключенным.Подобно Dropout [11], обучение глубокой сети со стохастической глубиной можно рассматривать как обучение ансамбля множества меньших ResNet. Разница в том, что этот метод случайным образом удаляет весь слой, в то время как Dropout удаляет только часть скрытых единиц в одном слое во время обучения.

Эксперименты показывают, что обучение ResNet с 110 уровнями со стохастической глубиной приводит к лучшей производительности, чем обучение ResNet с постоянной глубиной 110 уровней, при этом время обучения значительно сокращается. Это говорит о том, что некоторые уровни (пути) в ResNet могут быть избыточными.

ResNet как ансамбль меньших сетей

[10] предложил нелогичный способ обучения очень глубокой сети путем случайного отбрасывания ее слоев во время обучения и использования всей сети во время тестирования.Veit et al. [14] пришел к еще более противоречивому выводу: мы действительно можем отбросить некоторые из уровней обученной ResNet и по-прежнему иметь сопоставимую производительность. Это делает архитектуру ResNet еще более интересной, поскольку [14] также отбрасывает уровни сети VGG и резко снижает ее производительность.

[14] сначала дает подробный обзор ResNet, чтобы сделать вещи более ясными. После развертывания сетевой архитектуры становится совершенно ясно, что архитектура ResNet с остаточными блоками и имеет 2 ** i различных пути (поскольку каждый остаточный блок предоставляет два независимых пути).

Принимая во внимание вышеуказанный вывод, совершенно ясно, почему удаление пары слоев в архитектуре ResNet не слишком сильно ухудшает ее производительность — архитектура имеет много независимых эффективных путей, и большинство из них остаются нетронутыми после удаления пары слои. Напротив, сеть VGG имеет только один эффективный путь, поэтому удаление одного уровня ставит под угрозу этот единственный путь. Как показано в обширных экспериментах [14].

Авторы также провели эксперименты, чтобы показать, что набор путей в ResNet имеет ансамблевое поведение.Они делают это, удаляя разное количество слоев во время тестирования, и проверяют, плавно ли коррелирует производительность сети с количеством удаленных слоев. Результаты показывают, что сеть действительно ведет себя как ансамбль, как показано на рисунке ниже: ошибка

плавно увеличивается по мере увеличения количества удаленных слоевНаконец, авторы изучили характеристики путей в ResNet:

Очевидно, что распределение всех возможных длин пути следует биномиальному распределению, как показано на (а) рисунка с выдувом.Большинство путей проходят через 19–35 остаточных блоков.

Для исследования взаимосвязи между длиной пути и величиной градиентов, текущих через него. Чтобы получить величину градиентов на пути длиной k , авторы сначала отправили пакет данных в сеть и произвольно выбрали k остаточных блоков. При обратном распространении градиентов они распространялись через весовой слой только для выбранных остаточных блоков. (b) показывает, что величина градиентов быстро уменьшается по мере удлинения пути.

Теперь мы можем умножить частоту каждой длины пути на ожидаемую величину градиента, чтобы понять, какой вклад пути каждой длины вносят в обучение, как в (c). Удивительно, но большая часть вкладов поступает от путей длиной от 9 до 18, но они составляют лишь крошечную часть от общего числа путей, как на (а). Это очень интересное открытие, поскольку оно предполагает, что ResNet не решила проблему исчезающих градиентов для очень длинных путей, и что ResNet фактически позволяет обучать очень глубокую сеть, сокращая ее эффективные пути.

.Содержимое модуля psycopg2 — документация Psycopg 2.8.6.dev0

Интерфейс модуля соответствует стандарту, определенному в DB API 2.0.

-

psycopg2.connect( dsn = None , connection_factory = None , cursor_factory = None , async = False , ** kwargs ) Создайте новый сеанс базы данных и верните новый объект

подключения.Параметры соединения могут быть указаны как соединение libpq строка с использованием параметра dsn :

conn = psycopg2.connect ("dbname = test user = postgres password = secret")или используя набор аргументов ключевого слова:

conn = psycopg2.connect (dbname = "test", user = "postgres", password = "secret")

или их сочетание: если в обоих указано одно и то же имя параметра источников, значение kwargs будет иметь приоритет над значением dsn . Обратите внимание, что либо dsn , либо хотя бы одно ключевое слово, связанное с подключением требуется аргумент.

Основные параметры подключения:

-

dbname— имя базы данных (database— устаревший псевдоним) -

пользователь— имя пользователя, используемое для аутентификации -

пароль— пароль, используемый для аутентификации -

host— адрес хоста базы данных (по умолчанию используется сокет UNIX, если не указан) -

порт— номер порта подключения (по умолчанию 5432, если не указан)

Любой другой параметр соединения, поддерживаемый клиентской библиотекой / сервером, может передаваться либо в строке подключения, либо как ключевое слово.PostgreSQL документация содержит полный список поддерживаемых параметров. Также обратите внимание, что те же параметры могут быть переданы в клиентскую библиотеку. с использованием переменных среды.

Использование параметра connection_factory другой класс или заводские соединения могут быть указаны. Это должен быть вызываемый объект принимая строковый аргумент dsn . См. Фабрики соединений и курсоров для подробности. Если указан cursor_factory , соединение

cursor_factoryустановлен на него.Если вам нужен только индивидуальный курсоры, вы можете использовать этот параметр вместо подкласса соединения.При использовании async =

Trueбудет создано асинхронное соединение: см. Асинхронная поддержка, чтобы знать о преимуществах и ограничениях. async_ — это допустимый псевдоним для версии Python, гдеasync— ключевое слово.Изменено в версии 2.4.3: соединению передается любой аргумент ключевого слова. Ранее только основные параметры (плюс

sslmode) поддерживались как ключевые слова.Изменено в версии 2.5: добавлен параметр cursor_factory .

Изменено в версии 2.7: можно указывать как dsn , так и аргументы ключевого слова.

Изменено в версии 2.7: добавлен псевдоним async_ .

Расширение API БД

Параметры ключевого слова, не связанные с подключением, являются расширениями Psycopg. к БД API 2.0.

-

-

psycopg2.уровень Строковая константа, указывающая поддерживаемый уровень API БД.Для

psycopg2— это2,0.

-

psycopg2.безопасность резьбы Целочисленная константа, указывающая уровень безопасности потоков интерфейса поддерживает. Для

psycopg2— это2, т.е. потоки могут совместно использовать модуль и связь. См. Подробности в разделе «Безопасность потоков и процессов».

-

psycopg2.paramstyle Строковая константа, указывающая тип ожидаемого форматирования маркера параметра по интерфейсу.Для

psycopg2— этоpyformat. Смотрите также Передача параметров в SQL-запросы.

-

psycopg2.__libpq_version__ Целочисленная константа, сообщающая о версии библиотеки

libpqthispsycopg2 Модульбыл скомпилирован (в том же форматеserver_version). Если это значение больше или равноlibpq_version ()функция.

Исключения

В соответствии с DB API 2.0 модуль выдает информацию об ошибках. доступно за следующими исключениями:

- исключение

psycopg2.Предупреждение Исключение возникает для важных предупреждений, таких как усечение данных при вставка и т. д. Это подкласс Python

StandardError(Исключениена Python 3).

- исключение

psycopg2.Ошибка Исключение, которое является базовым классом для всех других исключений ошибок. Ты можешь используйте это, чтобы отловить все ошибки с помощью одного

, кроме оператора. Предупреждения не считаются ошибками и поэтому не используют этот класс как базовый. Это является подклассом PythonStandardError(Exceptionна Python 3).-

pgerror Строка, представляющая сообщение об ошибке, возвращаемое серверной частью,

Нет, если недоступен.

-

код Строка, представляющая код ошибки, возвращаемый серверной частью,

Нетесли недоступен. Коды ошибокМодульсодержит символические константы, представляющие коды ошибок PostgreSQL.

>>> попробуйте: ... cur.execute ("ВЫБРАТЬ * ИЗ barf") ... кроме psycopg2.Error as e: ... проходить >>> e.pgcode '42P01' >>> напечатать e.pgerror ОШИБКА: отношение barf не существует СТРОКА 1: ВЫБРАТЬ * ИЗ barf ^-

курсор Курсор, из которого возникло исключение;

Нет, если не применимо.

-

диагр. Объект

Диагностика, содержащий дополнительные информация об ошибке.>>> попробуйте: ... cur.execute ("ВЫБРАТЬ * ИЗ barf") ... кроме psycopg2.Error, e: ... проходить >>> e

-

% PDF-1.4 % 160 0 объект > endobj xref 160 103 0000000016 00000 н. 0000002430 00000 н. 0000002593 00000 н. 0000002748 00000 н. 0000003856 00000 н. 0000004126 00000 н. 0000004210 00000 п. 0000004305 00000 н. 0000004389 00000 п. 0000004498 00000 н. 0000004553 00000 н. 0000004707 00000 н. 0000004762 00000 н. 0000004916 00000 н. 0000004971 00000 н. 0000005063 00000 н. 0000005154 00000 н. 0000005209 00000 н. 0000005264 00000 н. 0000005427 00000 н. 0000005482 00000 н. 0000005586 00000 н. 0000005683 00000 п. 0000005738 00000 н. 0000005793 00000 н. 0000005956 00000 н. 0000006011 00000 н. 0000006121 00000 п. 0000006231 00000 п. 0000006286 00000 н. 0000006341 00000 п. 0000006463 00000 н. 0000006518 00000 н. 0000006619 00000 н. 0000006719 00000 н. 0000006774 00000 н. 0000006829 00000 н. 0000006933 00000 п. 0000006988 00000 н. 0000007096 00000 н. 0000007151 00000 п. 0000007259 00000 н. 0000007314 00000 н. 0000007475 00000 н. 0000007530 00000 н. 0000007639 00000 н. 0000007693 00000 п. 0000007800 00000 н. 0000007908 00000 н. 0000007962 00000 н. 0000008068 00000 н. 0000008122 00000 н. 0000008223 00000 п. 0000008277 00000 н. 0000008331 00000 п. 0000008461 00000 п. 0000008515 00000 н. 0000008617 00000 н. 0000008671 00000 н. 0000008727 00000 н. 0000008783 00000 н. 0000009014 00000 н. 0000009571 00000 н. 0000009980 00000 н. 0000010606 00000 п. 0000018402 00000 п. 0000019022 00000 п. 0000019414 00000 п. 0000019782 00000 п. 0000020285 00000 п. 0000026296 00000 п. 0000027284 00000 п. 0000027590 00000 н. 0000027868 00000 н. 0000028198 00000 п. 0000028762 00000 п. 0000029122 00000 п. 0000029340 00000 п. 0000029426 00000 п. 0000029449 00000 н. 0000034005 00000 п. 0000034028 00000 п. 0000037909 00000 н. 0000037932 00000 п. 0000041636 00000 п. 0000041659 00000 п. 0000045377 00000 п. 0000045400 00000 п. 0000049122 00000 п. 0000049145 00000 п. 0000052817 00000 п. 0000052840 00000 п. 0000056603 00000 п. 0000056626 00000 п. 0000056704 00000 п. 0000056783 00000 п. 0000060551 00000 п. 0000061716 00000 п. 0000067226 00000 п. 0000070061 00000 п. 0000070910 00000 п. 0000002812 00000 н. 0000003834 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 161 0 объект > endobj 162 0 объект \ n ը Ztw5P) / U (* BHb E | Zx # qP Ex ?!) / P 65524 / V 1 / Длина 40 >> endobj 163 0 объект > endobj 261 0 объект > поток E3s 帆} ^ K & f> {rF3 ط / MU F «$ Ē12L [?) Ć y &)) jlRz ## Ǿ [j @ VwH: fqcęr ты ~! UwSf q! _Xv’ȵ = BzjedBmeUM0Cm; e 70YcC [? D% *% JÃ! e nG «4} ovɻJ | z jE9 [DQwfpoi: `E *} 1? \ +/- vʟL5 ** AlH l_f Ϭb?

.2-9x + 18?Наука

- Анатомия и физиология

- Астрономия

- Астрофизика

- Биология

- Химия

- наука о планете Земля

- Наука об окружающей среде

- Органическая химия

- Физика

Математика

- Алгебра

- Исчисление

- Геометрия

- Предалгебра

- Precalculus