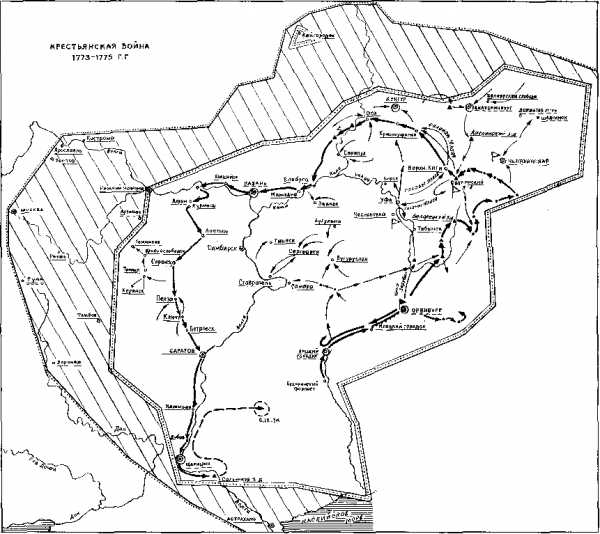

Заключительный этап Крестьянской войны и причины поражения Емельяна Пугачева

После серии оглушительных побед, к началу 1774 года в войске Емельяна Пугачева было около сорока тысяч человек. Большинство из них были плохо вооружены, но на стороне самозванца были и хорошо организованные казаки, умевшие воевать.

И все же, к началу 1774 года, Пугачев начал терпеть поражения одно за другим. По каким же причинам восстание стало затухать, и каких результатов добился народ своей Крестьянской войной?

Серьезные военные поражения и внезапные успехи

Главной причиной того, что в начале 1774 года Пугачев начал терпеть поражения, стало укрепление позиций императорских войск. Екатерина II, наконец, почувствовала опасность этого восстания, поэтому отправила на подавление движения части Голицына, Мансурова и Муфеля. Узнав о том, что в их сторону движутся новые войска, Пугачев отвел своих людей от Оренбурга, фактически сняв осаду и приняв здесь первое поражение.

22 марта вблизи Татищевской крепости состоялось новое крупное сражение императорских сил и пугачевских частей. Сражение было очень ожесточенным, но Пугачев все же потерпел поражение, что стала его первой, крупной неудачей

24 марта под Уфой были разгромлены части Чики-Зарубина, и это стало еще одним серьезным поражением. Попутно в боях гибли близкие сподвижники Пугачева, например, Чика-Зарубин и Хлопуша, а это также немало ослабляло силы самозванца.

1 апреля у Сакмарского городка Пугачев и его войско потерпело еще одно поражение от Голицына.

За апрель Пугачев потерпел немало мелких поражений, и даже умудрился на время сдать Яицкий городок. 5 мая 1774 года Пугачев предпринял последнюю попытку восстановить свою власть. Штурм Магнитной крепости сначала был неудачным, а лидера восстания даже ранили в ногу, но со второго раза ее все же удалось взять.

20 мая Пугачев с десятитысячным войском взял Троицкую крепость, но уже 21 мая его оттуда выбили, и уйти живыми смогли лишь 1500 повстанцев.

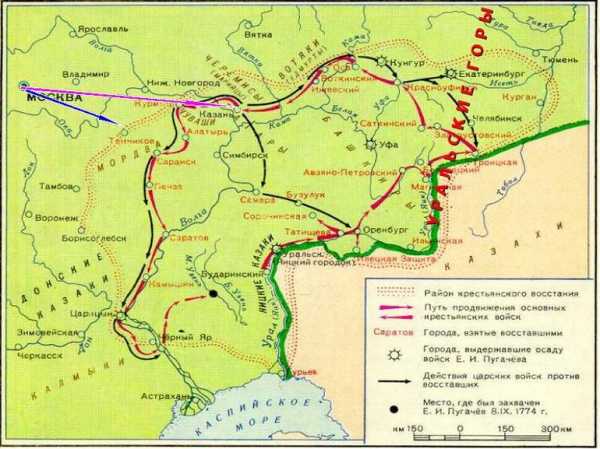

В июне 1774 года Пугачеву начинает улыбаться удача. Он берет несколько важных городов и крепостей, в том числе:

- Красноуфимскую крепость.

- Заинск.

- Агрыз.

- Мамадыш.

15 июля Михельсон разгромил Пугачева и его войска в битве за Казань, и лидеру восстания вновь пришлось отступать. Несмотря на это поражение, восстание занимало умы простых людей, и к Пугачеву присоединялось все больше единомышленников.

В середине июля Пугачев подошел непосредственно к Московской области, а восстание угрожало захватить и Москву. Однако лидер крестьянской войны почему-то передумал нападать на стольный град и свернул на юг. Это было главной фатальной ошибкой, приведшей в дальнейшем к поражению.

Подавление восстания

4 августа Пугачев взял Петровск, а 6-го числа подошел к Саратову. Народ принимал Пугачева как национального героя, а вот местный казаки остались верны правительству. Они оказали Пугачеву приличное сопротивление, из-за которого штурм Царицына 21 августа потерпел неудачу.

25 августа 1774 года у Солениковой ватаги состоялось последнее крупное сражение Пугачева с войсками императрицы. Михельсон благодаря продуманной стратегии смог легко разбить Пугачева. Лидеру восстания и остаткам его войска пришлось бежать к Узеням. Пугачев не знал, что его бывшие союзники Чумаков, Федулев и Творогов готовят заговор. 8 сентября 1774 года они накинулись на Пугачева, связали его и передали властям.

С 15-го сентября 1774 года Пугачева начали пытать и допрашивать в Яицком городке, а позже перевезли самозванца в Москву. Здесь 30 декабря начала работать специальная комиссия, дело которой стала разработка плана казни Пугачева.

10 января 1775 года лидер Крестьянской войны был казнен. Отдельные волнения в Воронежской губернии и в Тамбовском уезде продолжались до лета 1775 года, но без лидера восстания, оно вряд ли могло разгореться снова.

Причины поражения Пугачева

Ученые неоднократно выдвигали разнообразные причины поражения Емельяна Пугачева, и следует выделить самые резонные из них.

- Екатерина II к 1774 году усилила борьбу с Крестьянской войной.

- Большая часть армии Пугачева состояла из плохо вооруженных крестьян, что сказывалось на общих успехах в сражениях.

- Пугачев допустил важную стратегическую ошибку, когда не пошел на Москву, ведь в городе начались волнения, и многие поддерживали самозванца.

- Желая поскорее закончить с восстанием и упрочить свой авторитет, Екатерина II отозвала с турецкой границы 20 пехотных и кавалерийских полков.

- Емельяну Пугачеву не хватало личного авторитета в своем войске, и поэтому среди приближенных лидера появились предатели, не уверенные в его силах.

Причин поражения Крестьянского восстания было много, но это событие все же, оказало огромное влияние на историю страны. Народ смог подняться на войну, высказав свое недовольство правительству. Также Крестьянская война немало «подмочила» репутацию Екатерины II, чья внутренняя политика сейчас часто признается недальновидной.

histerl.ru

Восстание Пугачёва — Википедия

| Восстание Пугачёва | |||

|---|---|---|---|

| Василий Перов, «Суд Пугачёва» (вариант), 1875 Государственный исторический музей (Москва) | |||

| Дата | 17 (28) сентября 1773 — середина 1775 (активные боевые действия до конца 1774) | ||

| Место | Оренбургская, Сибирская (западная часть), Казанская, Нижегородская, Астраханская губернии, Средний и Младший жузы | ||

| Итог | Подавление восстания; Правительственные уступки казачеству, народам Поволжья и Урала, частично крестьянству, кроме крепостных | ||

| |||

| |||

| Медиафайлы на Викискладе | |||

Восстание Пугачёва (Крестьянская война 1773—1775 годов, Пугачёвщина, Пугачёвский бунт, Пугачёвское восстание, Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва) — восстание яицких казаков, переросшее в полномасштабную войну казаков, крестьян и народов Урала и Поволжья с правительством императрицы Екатерины II. При этом классовый характер восстания до сих пор является предметом научной полемики. Историки Е. В. Анисимов, А. Б. Каменский и В. В. Шелохаев, оценивая этническую, социальную природу и характер восстания, называют его «гражданской войной» [3].

В 1772 году в Яицком городке вспыхнуло восстание казаков против старшинской верхушки войска и представителей правительства. Восстание было подавлено, но казаки не смирились, а затаились в ожидании повода к новому выступлению. Такой повод представился с появлением на Яике беглого донского казака Пугачёва, объявившего себя императором Петром III. Новое выступление яицких казаков, начавшееся 17 (28) сентября 1773 года с Бударинского форпоста, быстро охватило весь Оренбургский край, Урал, Прикамье, Башкирию, часть Западной Сибири, Среднее Поволжье. В ходе восстания в результате агитации и обещания исполнения самых насущных чаяний к казакам присоединились башкиры, татары, калмыки, казахи, чуваши, уральские заводские крестьяне. Первый период восстания с сентября 1773 года по март 1774 года ознаменовался военными успехами восставших, представлявших собой опытных представителей иррегулярных казацких и инородческих частей, над немногочисленными и частью деморализованными правительственными войсками. Восставшие осадили Оренбург, Яицкий городок, Уфу, овладели множеством городков, крепостей и заводов.

Осознав серьезность положения, правительство стянуло войска с западных и северо-западных окраин империи, поставив во главе их опытного генерал-аншефа А. И. Бибикова. В результате в марте 1774 года восставшие повсеместно потерпели поражения, многие видные руководители восстания и рядовые участники были убиты или пленены, оставшиеся рассеяны. Но со смертью Бибикова в апреле 1774 года восстание вспыхнуло с новой силой в заводском краю Южного Урала и в Башкирии. Пугачёв сумел объединить рассеянные отряды и, несмотря на неоднократные тяжёлые поражения, после похода по Уралу и Прикамью в июле 1774 года захватил один из крупнейших центров империи — Казань.

Восставшие получили поддержку крепостных и ясашных инородческих крестьян Прикамья и Поволжья, но в военном плане армия Пугачёва не могла более соперничать с регулярными войсками. Казачье ядро восставших таяло в боях, большинство башкир не последовало за Пугачёвым в его поход на Волгу, а крестьянское пополнение не имело ни боевого опыта, ни оружия. После поражения в ходе трёхдневного сражения у Казани Пугачёв переправился на правый берег Волги, где в результате манифестов о вольности его поддержали многочисленные крепостные крестьяне Казанской, Нижегородской, Московской, Воронежской и Астраханской губерний. В июле 1774 года, воспользовавшись завершением войны с Турцией, Екатерина II направила на подавление восстания значительные высвободившиеся силы во главе с генерал-аншефом П. И. Паниным. Пугачёв бежал на Нижнюю Волгу и, не получив ожидаемой поддержки от донских казаков, был разбит в бою у Чёрного Яра. Несмотря на поражение главной армии восставших, крестьянская война в Поволжье и восстание в Башкирии активно продолжались вплоть до конца 1774 года, а отдельные выступления — до середины 1775 года. Пугачёв и его главные соратники после следствия и суда были казнены в Москве в январе 1775 года.

Восстание, охватившее огромные территории империи и привлёкшее в свои ряды несколько сотен тысяч человек, поводом для начала которого стало чудесное объявление спасшегося «царя Петра Фёдоровича», в основе своей имело комплекс причин, различных для каждой из групп участников, но при единовременном сложении приведших к фактически самой грандиозной гражданской войне в истории России с 1612 до 1917 года[4].

Начало восстанию положили обострившиеся противоречия и недовольство в Яицком казачьем войске. В течение всего XVIII века яицкие казаки теряли привилегии и вольности одну за другой. В 1721 году император Пётр I перевел все казачьи войска из попечения Коллегии Иностранных дел в прямое подчинение Военной коллегии, сначала утверждавшей, а впоследствии назначавшей войскового атамана. С этого момента стала выделяться так называемая старши́на, оплот правительства на Яике, так как ликвидация выборности не позволяла казакам сменить неугодного войскового атамана. Начиная с атамана Меркурьева, в 1730-е годы произошёл фактически полный раскол Яицкого казацкого войска на старшинскую и войсковую стороны [5][6]. Ситуацию усугубила введённая царским указом 1754 года монополия на соль. Экономика этого войска была целиком построена на продаже рыбы и икры[7] и соль для него была стратегическим продуктом. В 1763 году произошёл первый взрыв негодования и вплоть до восстания 1772 года казаки отправляли в Оренбург и Санкт-Петербург челобитные с жалобами и «зимовые станицы» (делегатов от войска)

Яицкие казаки в походе (акварель конца XVIII века)

Яицкие казаки в походе (акварель конца XVIII века)Из-за отказа казаков в 1769—1770 годах от отправки команд на усиление Терской линии и формирование Московского легиона, на Яик прибыла следственная комиссия во главе с генерал-майором Давыдовым и личным уполномоченным императрицы гвардии капитаном Дурново. Во время расследования в 1771 году яицкие казаки отказались отправиться в погоню за откочевавшими за пределы России калмыками. 16 декабря 1771 года Военная коллегия издала указ: «Оказавшихся во ослушании в наряде в поиск за бежавшими калмыками Войска Яицкого сотников и казаков тысяча девятьсот шестьдесят пять человек наряжать в отдаленные команды… без очереди по три раза, а главных возмутителей… всего сорока трёх человек казаков, наказав плетьми, обрезав бороды, отправить для написания в службу в полки Второй армии» [5].

Результатом приговора стало Яицкое казачье восстание 1772 года, в ходе которого сменивший Давыдова генерал Траубенберг и войсковой атаман Тамбовцев были убиты[11]. На подавление восстания были направлены войска под командованием генерала Ф. Ю. Фреймана. Восставшие потерпели поражение у реки Ембулатовки в июне 1772 года

Не меньшее напряжение присутствовало и в среде коренных народов Урала и Поволжья. Начавшееся в XVIII веке освоение Урала и активная колонизация земель Поволжья, строительство и освоение военных пограничных линий, расширение Оренбургского, Яицкого и Сибирского казачьих войск с выделением им земель, ранее принадлежавшим местным кочевым народам, нетерпимая религиозная политика привели к многочисленным волнениям и восстаниям среди башкир, татар, казахов, калмыков (большая часть последних, прорвав Яицкую пограничную линию, в 1771 году откочевала в Западный Китай) [16].

Ситуация на быстрорастущих заводах Урала была также взрывной. В XVIII веке правительство решало проблему рабочей силы в металлургии припиской государственных крестьян к казённым и частным горным заводам, разрешением заводчикам покупать крепостные деревни и предоставлением неофициального права оставлять у себя беглых крепостных, Берг-коллегия, в ведении которой находились заводы, старалась не замечать нарушений указа о поимке и высылке беглых. Приписные крестьяне ненавидели и сопротивлялись принудительному труду на заводах, тяжесть которого зачастую равнялась каторжному. Оплата не позволяла прокормить семьи, к труду на рудниках и заводах привлекались женщины и дети

Крестьяне, приписанные к заводам, мечтали вернуться к привычному деревенскому труду, в то время, как положение крестьян в крепостных поместьях было немногим лучше. В 1760-х годах крепостные крестьяне оказались в положении фактического личного рабства у помещиков без каких-либо прав на личную экономическую или юридическую самостоятельность: сбор государственных податей с крестьян был возложен на помещиков, крестьяне были лишены права брать откупы и подряды, вступать в вексельные отношения, их денежные обязательства были объявлены недействительными. Им было запрещено принимать присягу, вступать в монашество. Экономическое положение в стране, ведущей одну войну за другой, было тяжёлым, галантный век требовал от дворян следовать последним модам и веяниям. Помещики увеличивали площадь посевов, возрастала барщина, доходившая до 4—6 дней в неделю, либо крестьяне и вовсе переводились на «месячину»[20]. Сами крестьяне стали ходовым товаром, их закладывали, меняли, порой проигрывали целыми деревнями. В довершении к этому последовал Указ Екатерины II от 22 августа 1767 года о запрещении крестьянам жаловаться на помещиков. В условиях полной безнаказанности и личной зависимости рабское положение крестьян усугублялось прихотями, капризами или настоящими преступлениями[21], творящимися в усадьбах, остававшихся без расследования и последствий[22].

В этой обстановке легко находили дорогу слухи о скорой вольности или о переходе всех крестьян в «казну», о готовом указе царя, которого за это убили жена и заговорщики, о том, что царя не убили и он прячется до лучших времён — все они падали на благодатную почву общего людского недовольства настоящим своим положением. Царствование Петра III было коротким, но его начало ознаменовалось важными реформами: церковь была лишена земель, а её крестьяне перешли государству, не-дворянам запретили покупку государственных крестьян и крепостных, было смягчено преследование староверов, а бежавшим предоставлялось право на поселение в отдалённых губерниях. Освобождение дворян от обязательной государственной службы многими рассматривалось, как повод к отмене крепостного права — ведь земли и крестьяне были дарованы ранее дворянам в награду за службу. Петр III смог породить в простых людях утопические надежды, не успев при этом их разочаровать[23]. В результате Россию буквально захватила «эпидемия самозванчества», на протяжении ряда лет «спасшимся Петром III» объявляют себя разорившийся армянский купец Антон Асланбеков в 1764 году, Гаврила Кремнев в 1765 году, беглый солдат Петр Чернышёв, исетский казак Каменщиков, за год до появления Пугачёва беглый крестьянин Федот Богомолов в Царицыне и многие другие…[24][25] Никакой легальной возможности отстаивать свои интересы у всех групп будущих участников выступления просто не оставалось. Как сформулировал Д. Анучин: «Хотя знамя бунта было поднято во имя Петра III…, но это было только предлогом… Причины восстания должны быть отыскиваемы гораздо глубже: оно было следствием ненормального положения тогдашнего общества, в котором… отношения между сословиями сделались враждебными…»[26]

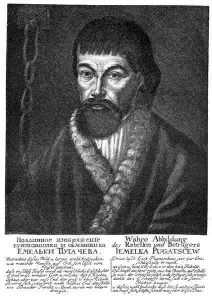

Емельян Пугачёв. Портрет, приложенный к изданию «Истории пугачёвского бунта» А. С. Пушкина, 1834

Емельян Пугачёв. Портрет, приложенный к изданию «Истории пугачёвского бунта» А. С. Пушкина, 1834Несмотря на то, что внутренняя готовность яицких казаков к восстанию была высокой, для выступления не хватало объединяющей идеи, стержня, который бы сплотил укрывшихся и затаившихся участников волнений 1772 года. Слух о том, что в войске появился чудом спасшийся император Пётр Фёдорович, мгновенно разлетелся по всему Яику[27]. Мало кто из казацких вожаков поверил в воскресшего царя, но все присматривались, способен ли этот человек вести за собой, собрать под свои знамёна войско, способное равняться с правительственным[28]. Человеком, назвавшим себя Петром III, был Емельян Иванович Пугачёв — донской казак, уроженец Зимовейской станицы (до этого уже давшей российской истории Степана Разина), участник Семилетней войны и войны с Турцией 1768—1774 годов.

Оказавшись в заволжских степях осенью 1772 года, он остановился в Мечетной слободе и здесь от игумена старообрядческого скита Филарета узнал о волнениях среди яицких казаков. В ноябре 1772 года он приехал в Яицкий городок и в беседе с казаками звал их бежать на Кубань, назвав себя Петром III[29]. По возвращении на Иргиз Пугачёва арестовали[30] и отправили в Казань[31], откуда он бежал в конце мая 1773 года[32]. В августе он вновь появился в Яицком войске, на постоялом дворе Степана Оболяева, где его навещали будущие ближайшие соратники — Шигаев, Зарубин, Караваев, Мясников[27][33].

В сентябре, скрываясь от поисковых отрядов, Пугачёв в сопровождении группы казаков прибыл на Бударинский форпост, где 17 (28) сентября 1773 года был оглашён его первый указ к Яицкому войску[34]. Автором указа стал один из немногих грамотных казаков, 19-летний Иван Почиталин, отправленный отцом служить «царю». Отсюда отряд в 80 казаков направился вверх по Яику. По дороге присоединялись новые сторонники и к прибытию 18 сентября к Яицкому городку отряд насчитывал уже 300 человек. Попытка переправиться через Чаган и войти в город окончилась неудачей, но при этом большая группа казаков перешла на сторону самозванца, а также был пленен отправленный на вылазку отряд старшины А. Витошнова, большую часть которого убедили присоединиться к восставшим. В течение следующей ночи казаки непослушной стороны продолжали поодиночке перебегать к товарищам. Повторная атака повстанцев 19 сентября была отбита с помощью артиллерии[27]. Своих пушек повстанческий отряд не имел, поэтому было решено двинуться далее вверх по Яику, и в тот же день казаки встали лагерем у Рубёжинского форпоста[35].

Здесь был созван круг, казаки присягнули «великому государю императору Петру Фёдоровичу»[36], походным атаманом войска избрали Андрея Овчинникова. Были также выбраны сотники и хорунжие, Андрей Витошнов был выбран есаулом, а Дмитрий Лысов — полковником. 20 сентября отряд подошёл к Илецкому городку и Пугачёв отправил Овчинникова с зазывными указами к местным казакам: «И чего вы ни пожелаете, во всех выгодах и жалованьях отказано вам не будет; и слава ваша не истечёт до веку; и как вы, так и потомки ваши первыми при мне, великом, государе, учинитесь»[37]. Несмотря на противодействие илецкого атамана Портнова, Овчинников убедил местных казаков присоединиться к восстанию и на следующий день жители городка встретили Пугачёва колокольным звоном и хлебом—солью[38].

Все илецкие казаки присягнули Пугачёву. По жалобам жителей («великие им делал обиды и их разорял») пугачёвцы повесили Портнова. Из илецких казаков был составлен полк во главе с Иваном Твороговым, войску досталась вся артиллерия городка. Начальником артиллерии был назначен яицкий казак Фёдор Чумаков[2].

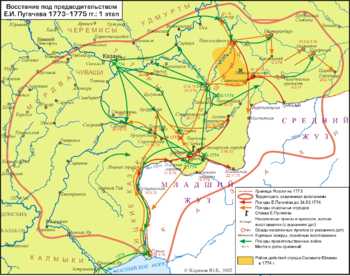

Карта начального этапа восстания

Карта начального этапа восстанияПосле двухдневного совещания о дальнейших действиях было принято решение направить главные силы на Оренбург, столицу огромного края под управлением ненавистного губернатора Рейнсдорпа. На пути к Оренбургу лежали небольшие крепости Нижне-Яицкой дистанции[39][40] Оренбургской военной линии, чьи гарнизоны были, как правило, смешанными из яицких и оренбургских казаков и солдат, в большинстве — преклонного возраста или инвалидов[41]. Быт и служба пограничных крепостей прекрасно описаны Пушкиным в повести «Капитанская дочка».

Крепость Рассыпная была взята молниеносным штурмом 24 сентября, местные казаки в разгар боя перешли на сторону мятежников. 26 сентября была взята Нижнеозерная крепость[42].

Оренбургский губернатор Рейнсдорп не придал большого значения первым сообщениям о новом выступлении яицких казаков, ограничившись посылкой гонцов с «увещеваниями». Лишь с получением известия о взятии Илецкого городка, были отданы команды вернуть из отлучек всех людей и лишь 24 сентября Рейнсдорп приказал бригадиру Билову с отрядом солдат Алексеевского полка и оренбургских казаков, всего 410 человек при 6 пушках, отбить Илецкий городок. Одновременно был отправлен приказ в Яицкий городок Симонову об отправке на помощь Билову отряда из частей 6-й и 7-й легких полевых команд и надёжных яицких казаков под командой майора Наумова, а для укрепления гарнизона Оренбурга должны были собрать и прислать в город отряд в 500 калмыков Ставропольского войска, 300 татар из Сеитовой слободы и 500 башкир (все эти отряды позднее примкнули к восставшим). Отряд Билова был на подходе к Нижнеозёрной крепости 26 сентября, когда были получены сведения о взятии её мятежниками. Билову сообщили сильно преувеличенные данные о 3-тысячном отряде самозванца и он предпочел за лучшее вернуться к Татищевой крепости и встретить Пугачёва за её стенами[43][44].

27 сентября разъезды восставших показались перед Татищевой крепостью. Гарнизон крепости вместе с отрядом Билова составлял не менее тысячи человек, и комендант, полковник Елагин, предложил Билову выйти из крепости и принять бой в поле, но последний решил принять бой за стенами крепости. Высланный на вылазку отряд оренбургских казаков под командой сотника Подурова перешёл на сторону восставших[45]. Сумев поджечь деревянные стены крепости, от которых начался пожар в городке, и воспользовавшись начавшейся в городке паникой, казаки ворвались в крепость, после чего большая часть гарнизона сложила оружие. Елагин, Билов и другие офицеры были убиты в бою либо расстреляны после боя. Дочь коменданта крепости Елагина Татьяна — вдова убитого днём ранее коменданта Нижнеозерной крепости Харлова, была взята Пугачёвым в наложницы. При ней оставили малолетнего брата Николая, на глазах которого после боя убили мать (казаки застрелили Татьяну и её брата спустя месяц). 300 захваченных в плен солдат были приведены к присяге, им обстригли волосы по-казацки и объявили «государственными казаками»[46][47][48].

С артиллерией Татищевой крепости и с пополнением в людях небольшой, 2-тысячный, отряд Пугачёва стал представлять реальную угрозу для Оренбурга[* 2][50]. 29 сентября Пугачёв торжественно вступил в Чернореченскую крепость, жители и казаки гарнизона которой присягнули ему на верность[51]. Кроме того к войску самозванца присоединились некоторые рабочие соседних медных рудников горнозаводчиков Твердышева и Мясникова[* 3]. В Сакмарском городке в составе восставших появился перебежчик Хлопуша[53], посланный оренбургским губернатором Рейнсдорпом с секретными письмами к восставшим с обещанием помилования в случае выдачи Пугачёва[54][55].

4 октября фактически без боя отрядом Ивана Творогова взята Пречистенская крепость на реке Сакмаре в 60 верстах к востоку от Оренбурга, основная армия восставших направилась к Бердской слободе близ Оренбурга, жители которой также присягнули «воскресшему царю». К этому моменту войско самозванца насчитывало около 2.500 человек, из них — около 1.500 яицких, илецких и оренбургских казаков, 300 солдат, 500 каргалинских татар. Артиллерия восставших насчитывала несколько десятков пушек[* 4][* 5][57].

Осада Оренбурга и первые военные успехи[править | править код]

Осада Оренбурга[править | править код]

Взятие Оренбурга стало главной задачей восставших в связи с его значением как столицы огромного края. В случае успеха авторитет армии и самого лидера восстания значительно выросли бы, ведь взятие каждого нового городка способствовало беспрепятственному взятию следующих. Кроме того, немаловажным было захватить оренбургские склады вооружения.

Панорама Оренбурга. Гравюра XVIII векаНо Оренбург в военном плане был куда более мощным укреплением, чем даже Татищева крепость. Вокруг города был возведён земляной вал, укреплённый 10 бастионами и 2 полубастионами. Высота вала достигала 4 метров и выше, а ширина — 13 метров. С наружной стороны вала шёл ров глубиной около 4 метров и шириною 10 метров[58]. Гарнизон Оренбурга составлял около 3000 человек[* 6], из них около 1500 солдат, а также около ста пушек. 4 (15) октября в Оренбург из Яицкого городка успело беспрепятственно подойти подкрепление из 626 солдат и яицких казаков, оставшихся верными русскому правительству, с 4 пушками, во главе с майором Наумовым и яицким войсковым старшиной М. Бородиным[* 7][61].

А уже 5 октября армия Пугачёва подошла к городу, разбив временный лагерь в пяти верстах от него. К крепостному валу были высланы казаки, сумевшие передать указ Пугачёва к войскам гарнизона с призывом сложить оружие и присоединиться к «государю». В ответ пушки с городского вала начали обстрел мятежников. 6 октября Рейнсдорп приказал сделать вылазку, отряд в 1.500 человек под командованием майора Наумова после двухчасового боя вернулся в крепость. На собранном 7 октября военном совете было принято решение обороняться за стенами крепости под прикрытием крепостной артиллерии. Одной из причин такого решения была боязнь перехода солдат и казаков на сторону Пугачёва. Проведённая вылазка показала, что сражались солдаты неохотно, майор Наумов докладывал, что обнаружил «в подчинённых своих робость и страх».

Начавшаяся осада Оренбурга на полгода сковала главные силы восставших, не принеся ни одной из сторон военного успеха. 12 октября была произведена повторная вылазка отряда Наумова, но успешные действия артиллерии под командованием Чумакова помогли отбить атаку[* 8]. Армия Пугачёва из-за начавшихся морозов перенесла лагерь в Бердскую слободу[* 9]. 22 октября был предпринят штурм; батареи повстанцев начали обстрел города, но сильный ответный артиллерийский огонь не позволил близко подойти к валу.

17 октября Пугачёв отправил Хлопушу на демидовские Авзяно-Петровские заводы[64]. Хлопуша собрал там пушки, провиант, деньги, сформировал отряд из мастеровых и заводских крестьян и в начале ноября во главе отряда вернулся в Бердскую слободу[53].

2 (13) ноября был предпринят повторный штурм Оренбурга, начавшийся ранним утром с мощного обстрела города. Артиллерийская дуэль не принесла успеха ни одной стороне, а последовавшая атака вдоль берега замерзшего Урала была отбита сделавшими вылазку войсками гарнизона под командованием генерала Валленштерна[* 10]. Сам Пугачёв в ходе боя провалился под лед, многие из нападавших утонули[65].

14 октября Военная коллегия в Санкт-Петербурге получила донесения от оренбургского и казанского губернаторов о начавшемся восстании. Екатерина II назначила генерал-майора В. А. Кара командующим военной экспедицией для подавления мятежа[66]. При этом власти пытались сохранить в тайне все известия о мятеже. Были отданы приказы о направлении к Оренбургу войск, но большая их часть могла прибыть лишь к январю 1774 года и Кару было предложено задействовать имеющиеся на местах регулярные и иррегулярные подразделения. В конце октября Кар во главе корпуса из двух тысяч солдат и полутора тысяч ополченцев направился из Казани к Оренбургу. Одновременно симбирский комендант полковник Чернышёв выдвинулся вдоль Самарской линии в направлении Татищевой крепости, а со стороны Верхнеозёрной крепости вдоль Верхне-Яицкой линии — отряд бригадира Корфа. Несмотря на малое количество обученных солдат в составе экспедиции и жалобы командиров на ненадёжность мобилизованных государственных крестьян и иррегулярную казацкую, калмыцкую, башкирскую и мещеряцкую конницу, Кар не сомневался в общем успехе, лишь опасаясь, что Пугачёв с казаками уйдут за Яик в Киргизскую степь, где преследование будет затруднено, «ибо мало кавалерии». И даже осаждённый Рейнсдорп посчитал излишней военную помощь от Сибирского губернатора Д. И. Чичерина и командующего сибирским корпусом И. А. Деколонга[67].

7 (18) ноября у деревни Юзеевой, в 98 верстах от Оренбурга, отряды пугачёвских атаманов А. А. Овчинникова и И. Н. Зарубина-Чики атаковали авангард корпуса Кара и после трёхдневного боя заставили его отступить обратно к Казани[68]. О самом бое Кар докладывал: «Во время сего следования со всех сторон, а особливо из деревни Юзеевой от Оренбурга наскакало сих злодеев на меня верхами более дву тысячи человек, и подвезя артиллерии 9 орудий начали стрелять ядрами и гранатами, но как по неимению при мне легких войск не можно мне было ничего с ними зделать, кроме что отстреливатца по их батареям, из имевшихся со мною одного осьми фунтового единорога, под которым напоследок подбили лафет; и четырёх 3-фунтовых пушек ис коих три весьма безнадёжныя… и так я по множеству случившихся дефилеев маршируя 17 верст отстреливался восемь часов… Артиллериею своею чрезвычайно вредят; отбивать же её атакою пехоты также трудно, да почти и нельзя; потому, что они всегда стреляют из неё, имея для отвозу готовых лошадей, и как скоро приближатца пехота станет, то они отвозя её лошадьми далее на другую гору и опять стрелять начинают, что весьма проворно делают и стреляют не так, как от мужиков ожидать должно было»[69]. Была пленена рота 2-го гренадерского полка в 180 человек, зачисленных в армию восставших вместе с двумя офицерами — поручиком Волжинским и подпоручиком Шванвичем[70].

13 ноября у Оренбурга был захвачен в плен отряд полковника Чернышёва, насчитывавший до 1.100 человек казаков, 600—700 солдат, 500 калмыков, 15 орудий и громадный обоз[27]. Поняв, что вместо непрестижной победы над мятежниками он может получить полный разгром от необученных крестьян и башкирско-казачьей иррегулярной конницы, Кар под предлогом болезни покинул корпус и отправился в Москву, оставив командование генералу Фрейману[71].

Царский портрет Пугачёва, нарисованный поверх портрета Екатерины II. Государственный исторический музей. Долгое время считался подлинным портретом Пугачёва, написанным в Бердах. Изучение живописных слоев показало, что портрет Пугачёва написан в середине XIX века поверх подлинного портрета неизвестной XVIII века[72]Столь крупные успехи воодушевили пугачёвцев, заставили поверить в свои силы, большое впечатление победы оказали на крестьянство, казачество, усилив их приток в ряды повстанцев. Правда, в это же время 13 ноябр

ru.wikipedia.org

Крестьянская война (восстание Пугачева) 1773-1775 при Екатерине II

Кратко о главном

Таблица

Карта

Пугачевское восстание имело ряд характерных черт и особенностей, отличавших его от обычного бунта. Казаки, вместе с крепостными и фабричными (посессионными) крестьянами, и раньше поднимали волнения, однако до этого они носили более стихийный характер, не имели четкой структуры и организации. «Пугачевщина» же, как её иногда называют, отличалась наличием на стороне восставших грамотных командиров, способных осуществлять успешные маневры, продумывать способы снабжения и вооружения войск. Учрежденная Пугачёвым и его сподвижниками Военная коллегия, являлась одновременно административным и судебным органом – создавались полки, назначались офицеры, издавались манифесты. Именно поэтому восстание Пугачева называют казацко-крестьянской войной.

Причины и предпосылки бунта 1773-1775

- Бесправное положение, тяжелые условия труда крепостных и фабричных (поссесионных) крестьян

- Произвол помещиков-дворян

- Притеснение национальностей Поволжья и Приуралья — изъятие земли, строительство военных сооружений, религиозная политика

- Попытки ликвидировать казацкое самоуправление на Дону и Яике (Урале) после восстания в 1772 году

Основу самому масштабному восстанию на территории Российской Империи заложили, как и всегда, непродуманные действия властей и лично Екатерины II. На словах императрица являла собой олицетворение русского просвещения, однако её реальная сословная политика существенно отличалась от декларируемых просветителями идей.

Чтобы определить основные причины случившейся в 1773-1775 годах казацко-крестьянской войны, необходимо обратить внимание прежде всего на состав сторонников бунта — крестьян, казачество и кочевые народы.

Крепостные и посессионные (приписанные к мануфактурам) крестьяне находились, фактически, в рабском положении у помещиков и владельцев фабрик. Для ускорения темпов развития промышленности, владельцам заводов разрешали выкупать государственных (свободных) крестьян целыми деревнями. Невыносимые условия жизни не оставляли другого выбора для крестьян, кроме как примкнуть к пугачевцам. Сам Пугачев прекрасно понимал бедственное положение народа и в определенный момент восстания издал указ об отмене крепостного права.

Река Урал стала называться таковой только после подавления восстания, до него же она носила имя «Яик», а казачество, располагавшееся близ её берегов, именовалось «Яицким», соответственно. Яицкие казаки были в целом недовольны политикой властей, стремящихся ограничить их свободу, и, после ряда фактов неповиновения, Екатерина II решила силой принудить казаков к послушанию, что вылилось в восстание яицких казаков 1772 года. Подавление восстания и последовавшие репрессии, как всегда, не решили проблем, лишь добавив пороху одной из главных причин будущего «социального взрыва».

Нетерпимая религиозная политика по отношению к коренным народам Поволжья и Приуралья, раздача принадлежащих им земель колонистам и расширяющимся казачьим станицам, спровоцировали агрессию местных этносов. Пугачев не преминул воспользоваться этим и привлек на свою сторону калмыков, башкир, татар и казахов.

Цели и требования

Суд ПугачёваОсновными требованиями восставших были:

- Отмена крепостного права, податей, обязательных рекрутских наборов

- Уничтожение дворянского сословия и права помещичьего землевладения

- Объявление всех участников восстания — свободными людьми

- Равенство всех вер и народов перед законом

- Утверждение власти Е. Пугачева (самоназвавшегося Петром III)

Здесь стоит отметить объединение антикрепостнических и национально-освободительных идей в задачах, которые перед собой поставили бунтовщики объединенные Емельяном Пугачёвым.

Причины поражения бунтовщиков

Казнь Емельяна Пугачёва

Казнь Емельяна ПугачёваСреди основных причин поражения восставших вместе с Е. Пугачевым можно назвать следующие:

- Восставшие уступали правительственным войскам в организованности и оснащенности вооружением, не имели возможности быстро пополнять запасы провианта

- Крестьяне (составлявшие большую часть армии Пугачёва) не имели военной выучки и были плохо подготовлены к ведению полномасштабных боевых действий против императорской гвардии

- Неоднородный социальный и национальный состав для которого было трудно разработать единый план восстания и последующих действий в случае успеха

- Разбойный характер и жестокость восставших по отношению к дворянам вызвали возмущение и объединили благородное сословие в стремлении подавить бунт

Итоги и оценка значения пугачевского бунта 1773-1775 годов

Виселица на ВолгеКратко перечислим основные характеристики события, чтобы определить в чем состоит его значение для общества того времени и истории России в целом.

- Самое масштабное и многочисленное восстание в истории Российской Империи

- Объединение антикрепостнической и национально-освободительной идей в требованиях восставших.

- Настолько масштабных внутригосударственных волнений не происходило до 1917 года

После подавления «пугачевщины», Екатерина II начала предпринимать последовательные меры по предотвращению возможных возмущений в будущем:

- Волнения на территории тамбовского уезда и воронежской губернии продолжались до лета 1775 и были подавлены кровавыми репрессиями — вплоть до плотов с висельниками, которые для устрашения спускали по течениям рек

- Река Яик переименована в Урал, яицкое казачество в уральское — старые названия запрещены к употреблению и упоминанию

- Ликвидация Запорожской Сечи в 1775 и превращение казаков подконтрольные императрице военные части особого назначения

- Временное послабление в виде отмены налогов и откупов на промыслы, а так же разрешение на открытие кустарного производства для всех желающих в манифесте 1775 г. «о свободе предпринимательства» (налоги возвращены в 1782)

- Послабления для фабричных крестьян, снижение подати для казаков

- Происходит усиление вертикали власти и полицейских органов — во время губернской реформы в 1775 и полицейской — в 1782

- В национальных окраинах проводится политика превращения местной элиты в дворян, с присвоением соответствующих привилегий (тактика «разделяй и влавствуй»)

Состав участников восстания и предводители

Социальный: казаки, крепостные и посессионные (фабричные) крестьяне

Национальный: русские, казахи, башкиры, татары, калмыки

Емельян Пугачёв

Емельян ПугачёвПредводители восстания:

Емельян Пугачёв — организовал казацко-крестьянский бунт под именем Петра III

А. Овчинников — избранный яицкими казаками походный атаман

И. Чика-Зарубин — яицкий казачий атаман

К. Арсланов — башкирский старшина

И. Грязнов — бывший купец, руководил бунтовщиками в Исетской провинции

И. Белобородов — руководитель восставших на среднем Яике (Урале)

Хлопуша (А. Соколов) — разбойник и каторжник ставший одним из атаманов

Салават Юлаев — один из ближайших сподвижников Пугачева, талантливый бригадир (генерал) национальный герой Башкоркостана, поэт.

Внутренняя политика

Екатерины II Великой

xn--2-7sbasbsl1azs.xn--p1ai

предпосылки, цели, этапы народного восстания и причины его поражения

Пугачевщиной ученые назвали историческое явление, охватившее период с 1773 по 1775 гг. и носившее черты народного восстания. Возглавил его донской казак Емельян Пугачев.

Восстание началось с бунта казаков Яицкого войска, расположенного на Урале, и затем, быстро распространившись по юго-востоку страны, на территории Оренбурга, Сибири, Казани, Нижнего Новгорода, Воронежа, Астрахани, переросло в народную войну против самодержавия в лице Екатерины II.

Это событие оценивается как одна из самых мощных гражданских войн в истории России.

Предпосылки и причины пугачевского восстания

Основные причины народного восстания кроются в социально-экономической и политической сферах.

На протяжении всего XVIII в. государство постоянно ограничивало права и свободы вольнолюбивого казачества, что вызывало их недовольство и неподчинение.

Коренные народы, проживавшие на Урале, испытывали притеснение со стороны царских властей, отнимавших у них земли и не признающих их веру.

Крестьяне, работавшие на уральских металлургических заводах, страдали от тяжелого подневольного труда.

Так концентрировалась сила будущего бунта, ядром которой стало яицкое казачество. А привел ее в действие беглый каторжник Емельян Пугачев, назвавшись императором Петром III, законным наследником престола, свергнутым Екатериной II.

Цели восстания

Таким образом, под предлогом восстановления высшей справедливости казаки стремились устранить существующую неправедную власть, императрицу Екатерину II, и посадить на престол богоизбранного царя, представляющего интересы угнетенного народа.

Идеалом казачества и крестьянства было свободное государство с мужицким царем, дарующим народу волю и все возможные (земельные, лесные, рыбацкие) угодья, отменяющим воинскую повинность и налоги и воздающим по заслугам угнетателям: дворянам и помещикам.

Характеристика Емельяна Пугачева

Личность Пугачева сыграла важную роль в разжигании народного восстания. Незаурядные организаторские способности, позволявшие неоднократно собирать вокруг себя огромные массы людей, ум и умение найти выход из самых сложных ситуаций – таковы основные черты народного предводителя.

О них свидетельствует и его биография. Родившись на Дону и приняв участие в ряде государственных войн, Пугачев бежал со службы, был пойман и снова бежал. Скрываясь у старообрядцев, он подговаривал казаков уйти на вольные земли за Кубань, но его арестовали и приговорили к ссылке в Сибирь.

Спасаясь от каторги побегом, Пугачев появляется на Яике и объявляет себя императором Петром III, чтобы поднять восстание казаков. Один из множества самозванцев, бродивших в то время по всей России, Пугачев стал тем, кому удалось завоевать народное доверие и разжечь искру протеста в толпе.

Этапы крестьянской войны

Восстание под предводительством Е. Пугачева принято делить на четыре этапа:

I этап (сентябрь 1773 — март 1774 гг.) – формирование и рост пугачевского войска, захват бунтующими новых территорий.

События: Очаг мятежа разгорелся в яицких землях, а затем мятежники отправились на штурм Оренбурга. Под Татищевской крепостью Пугачев терпит поражение и бежит.

II этап (апрель 1774 — середина июля 1774 гг.) – неудачи восстания и новый побег Пугачева.

События: Бунтующий народ захватывает крепости и заводы на Урале, берет Казань, однако правительственные войска громят казацкое ополчение, а Пугачеву удается скрыться.

III этап (июль 1774 – начало сентября 1775гг.) – окончательный разгром войск Пугачева.

События: Народ Поволжья сам сдает свои города казакам, вступая в их войско. Огромная народная армия почти подобралась к Москве, но Пугачев решил повернуть на юг, чтобы привлечь донское население. В результате его войско потеряло много сил и было побеждено армией императрицы. Однако Пугачев снова бежит.

IV этап (сентябрь – январь 1775 г.) – угасание последних очагов восстания и казнь народного предводителя.

События: Сообщники Пугачева сдают его правительству, после чего в Москве на Болотной площади его жестоко казнят вместе с последователями.

Причины поражения Пугачева

Историки склонны выделять следующие причины поражения народного восстания:

- Неясность целей (наивный монархизм крестьян).

- Стихийность и раздробленность движения — У руководителей восстания не было продуманной программы, четкого и определенного представления об организации новой власти.

- Отсутствие серьезной военной подготовки и дисциплины в восставших массах.

Руководители восстания не имели единого плана действий, четко разработанной военной стратегии. Повстанческие отряды были разбросаны на большой территории и зачастую не управлялись центром, действуя совершенно изолированно друг от друга.

histerl.ru

Причины поражения восстания

Крестьянская война под руководством Емельяна Пугачева окончилась поражением восставших. Она страдала всеми слабостями, неизбежно присущими крестьянским восстаниям: неясностью целей, стихийностью, раздробленностью движения, отсутствием по-настоящему организованных, дисциплинированных и обученных военных сил.

Стихийность сказывалась прежде всего в отсутствии продуманной программы. Не говоря уже о рядовых повстанцах, даже руководители, не исключая самого Пугачева, не представляли себе четко и определенно того строя, который будет установлен, если они одержат победу.

Но, несмотря на наивный монархизм крестьян, ясна антикрепостническая направленность Крестьянской войны. Лозунги восставших гораздо четче, чем в предыдущих крестьянских войнах и восстаниях.

Руководители восстания не имели единого плана действий, что наглядно сказалось во время второго наступления правительственных войск в январе-марте 1774 года. Отряды повстанцев были разбросаны на огромной территории и действовали зачастую совершенно самостоятельно, изолированно друг от друга. Поэтому, несмотря на проявленный героизм, они были по отдельности разбиты правительственными войсками.

Однако это не умаляет огромного прогрессивного значения восстания. Крестьянская война 1773–1775 годов нанесла серьезный удар по феодально-крепостническому строю, она подрывала его основы, расшатала вековые устои и способствовала развитию прогрессивных идей у русской интеллигенции. Что привело в последствии к освобождению крестьян в 1861г.

Приложение Биография е.И. Пугачева

1740 (1742)-1775

Е. И. Пугачев |

Свидетельства современников и очевидцев — участников восстания описывают внешний облик Емельяна Пугачева. Он был среднего роста, широкий в плечах, тонкий в талии, немного смуглый лицом, сухощавый, с темными глазами и волосами, остриженными по-казачьи.

В 1762 г. Пугачев вернулся в Зимовейскую станицу, где и прожил около полутора лет.

В 1764 г. в составе казачьей команды Пугачев некоторое время находился в Польше, затем возвращается домой и иногда направляется куда-либо в составе казачьих „партий».

В 1768 г. началась война с Турцией. И вот Пугачев снова в походе. В команде полковника Е. Кутейникова он получает за храбрость младший казацкий офицерский чин хорунжего. Пугачев принимает участие в ряде сражений с турками, в том числе и в бою под Вендорами под началом П. И. Панина, того самого Панина, который станет грозным усмирителем повстанцев во главе с Пугачевым, не так давно безвестным хорунжим! Правда, уже в те времена Пугачеву „отличным быть всегда хотелось». Однажды, показывая товарищам свою действительно хорошую саблю, он заявил, что она подарена ему крестным отцом… Петром Великим! Не тогда ли у него родилась та неясная мысль „отличиться», которая со временем сделает „крестника Петра Великого» „императором Петром Федоровичем»?

На зимних квартирах в Голой Каменке у Елизаветграда Пугачев тяжело заболел — гнили у него грудь и ноги — и вскоре вернулся домой, где ждала его семья: жена, сын Тимофей и дочери Аграфена и Христина. Он приехал в Черкасск и пытался лечиться „на своем коште». Из Черкасска он направился к сестре Федосье. Она с мужем, казаком С. Н. Павловым, жила в Таганроге, куда Павлов с другими казаками был направлен на постоянное жительство. Служба в Таганроге была тяжелой, и многие казаки числились в бегах. И вот два казака задумались. Жить тяжко, что делать? Надо уйти, убежать. Но куда? На Русь? — поймают. В Запорожскую Сечь? — без жены соскучишься, а с женой и там схватят. В Прусь? — не попадешь. Казалось, что единственно, куда можно бежать,— это казачье войско на Тереке. Они знали, что даже за перевоз на левый берег Дона грозила смерть. Пугачев перевез Павлова, но, не найдя дороги, Павлов с товарищами вернулся, был арестован и указал на Пугачева, перевезшего его на „ногайскую сторону». Зная, что ему грозит, Пугачев бежал в степь. Затем он поехал в Черкасск, чтобы снять с себя обвинение в бегстве, но был арестован, бежал, скрывался в камышах, потом вернулся домой, справедливо рассудив, что здесь искать его не будут. Во всех этих поступках сказывается натура Пугачева, свободолюбивая, упорная, настойчивая, храбрая, осторожная.

В конце августа (1772 г.) под видом выходца из Польши Пугачев получает в Дебрянском форпосте паспорт на жительство в России. В этом любопытном документе мы находим еще одно описание внешнего облика Пугачева: „…волосы на голове темно-русые, усы и борода черные с сединой… Росту два аршина 4 вершка с половиною…» С новым паспортом Пугачев отправился в Самарскую губернию, затем на Дон и на Иргиз, а оттуда под видом богатого купца в конце ноября 1772 г. прибыл под Яицкий городок… На Яике Пугачев впервые назвался именем Петра III и предложил казакам денежную помощь для отхода на Кубань. Казаки соглашались, тем не менее просили отсрочить время окончательного решения до Рождества. Пугачев отправился на Иргиз, но по дороге был арестован, на него донес его попутчик. Взятый под стражу, Пугачев был доставлен в Казань. После допроса казанский губернатор Я. Л. фон Брандт охарактеризовал разговоры Пугачева об отходе яицких казаков на Кубань как тяжкие преступления и, донося об этом деле в Сенат, предлагал, „учиня наказание кнутом, послать на вечное житье в Сибирь». В начале июня в Казани было получено послание из Петербурга, в котором по именному указу Екатерины II надлежало арестованного „наказать плетьми» и отправить в Сибирь, „где употребить его на казенную работу… давая за то ему в пропитание по три копейки в день».

Но исполнение «милостивого решения „матушки-государыни» запоздало. Арестованного уже не было в остроге, Пугачев снова бежал из-под стражи.

И, наконец, 22 ноября 1772 г. в Яицком городке в разговоре с казаком Д. С. Пьяновым впервые объявляет себя императором Петром III. А почти через год, после побега из Казанской тюрьмы, он поднимает восстание на Яике. Выбор сделан окончательно.

Т Портрет

Е. И. Пугачева, выполненный маслом в

селе Илеке в 1973 году художником-самоучкой

по портрету Екатерины II. На обратной

стороне написано: «Емельян Пугачев

родом из казацкой станицы нашей

православной веры, принадлежит той

веры Ивану сыну Прохорову. Писан лик

сей 1773 г. сентября 21 дня». Оригинал

храниться в Московском историческом

музее

аким Пугачев выглядит и на портрете,

написанном во время его пребывания в

Илецком городке.

Подлинник этого портрета сохранился до нашего времени и хранится в коллекциях Государственного исторического музея в. Москве. Портрет написан маслом на холсте; Иконописные приемы письма указывают, что автором портрета был иконописец-самоучка из староверов. Вверху портрета, на его левой стороне, поставлена дата: «Сентября 21 1773 г.», а на обратной стороне сделана следующая надпись: «Емельян Пугачев родом из казацкой станицы нашей православной веры принадлежит той веры Ивану сыну Прохорову. Писан лик сей 1773 г. сентября 21 дня».

Даты, приведенные на портрете, полностью совпадают со временем пребывания Е. Пугачева в Илеке. Написание портрета вождя восстания не было случайным явлением, оно имело определенный политический смысл, а именно: показать портрет своего «мужицкого» царя, жаловавшего крестьян «вечною вольностью». Реставрация портрета открыла любопытную деталь. Оказалось, что портрет Пугачева нарисован на портрете Екатерины II. Портрет Екатерины II был большего размера, на что указывают отрезанные кромки холста, и был проткнут, вероятно умышленно, в десяти местах. Порванные места были заделаны, портрет Екатерины II загрунтован и на нем написан Е. Пугачев. Весьма возможно, что портрет Екатерины II висел в атаманской канцелярии Илецкого городка. Здесь в порыве ненависти к дворянской царице, он был проколот восставшими, а потом использован как материал для изображения крестьянского царя Петра III — Емельяна Пугачева.

П Пушка повстанческой

армии Е. Пугачева. Хранится в

областном краеведческом музее.

угачев отличался выносливостью,

храбростью и знанием военного дела. Он

был превосходно знаком с артиллерией

того времени. Дьяк Военной коллегии

Иван Почиталин впоследствии показывал

на допросе: «Лутче всех знал правило,

как в порядке артиллерию содержать, сам

Пугачев». Пугачев лично участвовал в

боях с правительственными войсками,

сражаясь в передовых рядах.

studfiles.net

Восстание Пугачева: предпосылки, причины, последствия

Восстание Пугачева стоит особняком в истории XVIII века в России. Обращает на себя внимание его размах и в то же время то, что осталось очень мало документов.

Обычно Пугачева сравнивают с Разиным. Но Разин был обычным разбойником. Выбили его из Персии, так он пошел Русь грабить. И гулял ровно до того времени, покуда не столкнулся с регулярными войсками, которые его быстро разбили. С Пугачевым было все иначе — сражения крестьянской войны продолжались целый год с переменным успехом и редким ожесточением. Это была настоящая Гражданская война.

Предпосылки народного недовольства

Свержение Петра III и правление Екатерины II радовало в первую очередь дворян, особенно знатную верхушку. Политика императора была направлена на ограничение дворянского самовластья. Этого ему простить не могли.

Все рассказы о сумасшествии и физической неполноценности Петра не более чем россказни, придуманные для оправдания переворота и убийства законного государя. Достаточно ознакомиться с реформами и указами, появившимися во время его царствования, чтобы понять — глупец на такое не способен. Не говоря уже про то, что сама Екатерина строила свою внутреннюю и внешнюю политику24 на основании той, которую заложил ее почивший супруг.

Дворяне Петра не любили, а простой народ уважал. Как показатель — десятки самозванцев, появившихся после его смерти. Года не проходило, чтобы не нарисовался очередной «чудом спасшийся» царь. Тайная Канцелярия с ног сбилась их арестовывать.

Власть дворян все более укреплялась, и это не могло не вызвать народного недовольства, вынужденного нести все большие тягости.

Рисунок 1. Емельян Пугачев

Загадки восстания

Восстание Пугачева называют крестьянским. Но суть в том, что большую поддержку Емельяну оказали мастеровые Южного Урала, уральские заводские крестьяне, башкиры, татары, другие народы Поволжья. Хотя нужно уточнить, что около трети уральских заводов оказали пугачевцам самое яростное сопротивление.

Была у восставших своя идеология, программа действий, система управления и поддержания порядка на контролируемой территории. Это не воровская шайка, это система.

Потребовалось привлекать регулярную армию, а заодно и использовать предательство, чтобы взять руководителя восстания. Просто разбить его было мало — это делали несколько раз, но пугачевская армия быстро возрождалась.

Вообще все предельно загадочно. Такое ощущение, что Пугачевых два. Один ранний — недалекий простой казак, и поздний — грамотный и харизматичный полководец.

Одно из двух — или за Пугачевым кто-то стоял, кто на самом деле осуществлял руководство, или именем Пугачева назвался кто-то иной. Именно так считали еще при жизни Екатерины.

Пушкин называет Пугачева раскольником. У него действительно были налажены связи со староверами. Поговаривали, что он тесно общался с польской общиной староверов. Когда у восставших обнаружилось одно из 4 знамен голштинской гвардии Петра III, то подозрения пали именно на польскую общину. Флаг-то оказался подлинным! Связи Пугачева вели за границу и в Петербург.

Член следственной комиссии по расследованию бунта майор Рунич в мемуарах связывал восстание с «ссылкой в Сибирь некоторых лейб-гвардии офицеров». Не они ли стояли во главе восстания, прикрываясь Емельяном? Между прочим, долгое время в российском народе ходили слухи, что пугачевцев поддерживали некие влиятельные лица из Петербурга. Не исключено и такое, у Екатерины II было множество влиятельных и знатных недоброжелателей.

Рис. 2. Императрица Екатерина II

Причины бунта

Началось восстание без присутствия Емельяна. Бунт подняло казачество в Яицком городке. Дата выступления — 13 января 1771 года. Основная причина — государственная монополия на соль. Казаки ее давно добывали, а еще она нужна была для засолки рыбы. Торговля солью и рыбой были основным источником доходов местных казаков. Соль подорожала, рыбу солить было нечем. Для бунта это был веский повод.

Попытки генерал-майор Траубенберга усмирить бунт ни к чему не привели, не помогли даже пушки — отряд войск был разбит, сам генерал убит. Из Москвы прислали новые войска императрицы под командованием генерал-майора Фреймана, который 3-4 июня артиллерией подавил мятежников.

140 зачинщиков было сослано в Сибирь, многие забриты в солдаты. Кнутом тоже наказывали. Остальных привели к новой присяге Екатерине II. Но напряжение сбить не удалось. Единственное, что не давало вспыхнуть новому мятежу — отсутствие признанного вожака.

Но в декабре появляется Пугачев. Как писал Пушкин, он шатался по хуторам и вел крамольные речи. Возмутителя спокойствия схватили в январе 1773 года и отправили в тюрьму. Но 19 июня при невыясненных обстоятельствах он бежал.

Ход крестьянской войны

Уже 18 сентября Пугачев с отрядом из 300 верных казаков, выбравших его атаманом, появляется под стенами Яицкого городка. Тогда же появляется манифест, где он открыто называет себя «чудесным образом спасшимся» императором Петром III и обещает вольности.

К Емельяну начинает стекаться яицкое казачество. Идут к нему и крестьяне, и мастеровые с Южного Урала, инородцы из башкирских аулов.

Обычно пишут, что пугачевцы уничтожали дворян и офицеров. Немного не так. В начале восстания Пугачев заявлял, что отберет у знати крестьян и землю. Зато взамен обещал «большое жалование». Смена курса произошла после ряда поражений восстания. Предводитель начал приказывать вырезать дворян подчистую.

В войске мятежников служило много офицеров, причем верой и правдой. Очень это напоминает времена революции 1917 года и Гражданской войны. Тогда тоже привлекали военспецов из белых, служивших в Красной Армии. Были в рядах восставших пленные польские конфедераты. Даже о французах поговаривали. Неудивительно, в 18-м веке французские резиденты засылались к казакам и на Дон, и на Урал. А еще в рядах пугачевцев сражались отряды немецких колонистов, которых пригласила сама Екатерина.

Уникальный случай — сподвижником Емельяна стал бывший депутат Комиссии по составлению Уложения Тимофей Падуров. Его потом по личному указу Екатерины казнили. Это при том, что все депутаты были неподсудными за любые преступления до конца жизни. Тимофей Падуров оказался единственным исключением.

Уже в октябре 1733 года в войске мятежников была создана Военная коллегия. Ее задачей было комплектование подразделений, снабжение, административное управление, движение финансов, а также судебные функции и разбор жалоб. Она действовала умело и эффективно.

Еще одна странность! Для подобной организации нужны опытные люди, что показала история Гражданской, когда приходилось привлекать царских специалистов, от услуг которых смогли отказаться только в 30-х годах.

Действовала Коллегия в полном разрезе с обещанными Емельяном крестьянскими вольностями. А потому и возникает ощущение, что он хотел поменять верхушку, а вот на сам принцип сословности вовсе не покушался несмотря на все обещания.

Рисунок 3. Взятие повстанцами Татищевой крепости

В сентябре-октябре 1773 года отряды восставших стремительно захватывают станицы и городки на Яике и Южном Урале. Берутся крепости и заводы на Урале, в частности Воскресенский медный завод. На заводском Урале был сформирован отряд из 600 рабочих, крестьян и башкир при 4 пушках. Отказались подчиняться Петербургу области, населенные чувашами, мордвой, черемисами.

Перед крестьянским войском открывался путь на Москву. Если бы случилось так, что взяли, то еще неизвестно, устояла бы Екатерина. Основная ошибка Пугачева — он потерял время на бесплодную осаду Оренбурга, под которым его войска топтались до марта 1774 года, позволив правительству стянуть верные полки.

А ведь еще непонятно, как бы повели себя царские войска, пойди повстанцы на древнюю столицу. Отмечены неоднократные переходы солдат на сторону восставших. В Самаре Пугачеву сдался весь гарнизон во главе с комендантом и со всеми офицерами. То же произошло в городе Заинске. Во Владимирском пехотном полку был раскрыт заговор в пользу мятежников. Случаев десятки.

До весны 1774 года шли сражения крестьянской войны с переменным успехом, в основном оканчивавшиеся победой восставших. Военные действия охватили все Поволжье.

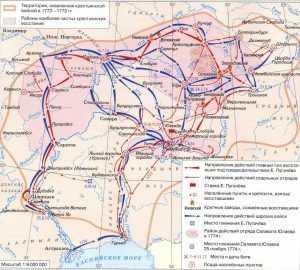

Рис. 4. Карта действий отрядов восставших и правительственных войск

Подавление восстания

С марта 1774 года пошли поражения — правительственные войска начали действовать превосходящими силами. 1 марта у Сакмарского городка казаков разбили, Пугачев бежал на Южный Урал.

Но уже к концу мая у него опять 5-тысячное войско. Прямо как у Петра I после поражения под Нарвой. 6 мая он захватывает крепость Магнитную, 20 мая — Троицкую. Но уже 21 мая происходит битва, в которой повстанцев бьет генерал Деколонг.

Но восставшие не сдаются — 10 июня ими взята Красноуфимская крепость, 21 июля город Осы. В июне и июле взяты Сарапул, Елабуга, Заинск, Агрыз, обложена Казань. 12 июля она взята, но из-за пожара повстанцам пришлось уйти из города. Восстание Пугачева охватывает практически все правобережье Волги.

15 июля Пугачев решает идти на Москву. Но момент руководством бунтовщиков уже упущен. 28 июля повстанцы берут Саранск. Пугачев объявляет о вольности крестьян. Они ликуют.

21 июля восставшие берут Пензу. Перелом наступил 31 июля, когда пугачевцев отбрасывают от стен Царицына. 25 августа они опять терпят сокрушительный разгром от армии Михельсона. Емельян снова бежит с верными людьми.

Но это было еще не поражение — он вполне мог набрать новую армию. Но 8 сентября Емельяна схватил отряд казацких старшин Яицкого казачьего войска.

С большой вероятностью предательство было давно подготовлено. Любое правительство в любой стране прибегает к подкупу, когда военной силы оказывается недостаточно.

Итоги Крестьянской войны

Действия Екатерины II оказались неожиданно мягкими. Самого Емельяна публично четвертовали 10 января 1775 года. Были казнены и его ближайшие соратники.

Рис. 5. Казнь предводителей восстания

Но массовых репрессий не было. Впрочем, Пугачева поддержало практически все духовенство, множество офицеров, дворян, купцов на охваченных бунтом землях. Не говоря уже о мещанах и крестьянах. Если всех наказывать, то целые губернии бы стали пустынными. Сколько знатных фамилий поддержало Пугачева, так и не стало известно.

Яицкие казаки были переименованы в Уральские. Слово Яик в любом виде исчезло с карт. Часть войска переселили в Сибирь.

Выиграла верхушка казачества — офицеры из казаков стали получать дворянство с правом владения крепостными. Башкирскую и татарскую знать приравняли по правам к российскому дворянству. Одновременно реформировали казачьи войска в сторону армейской структуры.

Рабочим Урала снизили продолжительность рабочего дня, подняли жалование и немного ограничили права заводчиков, которые ранее ничем не отличались от неограниченной власти рабовладельцев.

Последней мерой было разукрупнение губерний — их стало 50 вместо 20. Скорее всего, это было сделано для лучшей связи провинции с Петербургом и повышения оперативности в случае грядущих народных волнений.

Популяризацией Пугачева занялись уже при СССР. В честь его назвали многие улицы, появился город Пугачев, открыт памятник в Саранске.

19 апреля 2019

ekaterina-ii.ru

даты и этапы, причины, результаты и значение

Правление императрицы Екатерины II было неспокойным: загадочное убийство свергнутого супруга, страх нового дворцового переворота, проблемы практически во всех сферах. Одной из крупных проблем стало восстание Пугачева или крестьянская война 1773−1775 годов. Начавшееся как восстание яицких казаков, происшествие быстро переросло в полномасштабное противостояние казаков и крестьян правительству.

Предпосылки войны

Восстание Пугачева также называют Крестьянской войной, Пугачёвщиной, Пугачевским бунтом или восстанием по фамилии предводителя — казака Емельяна Пугачева. В нем участвовали многие низшие слои общества: крестьяне, крепостные рабочие, казаки и солдаты гарнизонов, некоторые народы Поволжья.

Причинами восстания Пугачева стали следующие моменты:

- Увеличилось социальное неравенство: усилилась зависимость крепостных, были созданы крайне тяжелые условия труда на фабриках (особенно на Урале), представители нерусского народа Поволжья и Приуралья (татар, башкир, калмыков) оставались бесправными.

- Большая часть денег сосредоточилась в руках дворян, купцов и духовенства, простой народ был беден. Каждые несколько лет в разных концах государства начинался голод.

- Среди чиновников и служащих отсутствовала заинтересованность в процветании государства и улучшении управления. В основном все представители власти стремились к собственной выгоде и злоупотребляли полномочиями.

- В судах отсутствовала справедливость: низшие сословия практически всегда сталкивались с беззаконием по отношению к себе. Крестьянам и рабочим не к кому было обратиться за справедливостью.

- Ухудшилось положение казачества: привыкших к вольности казаков правительство пыталось заставить подчиняться общим законам. Были отменены выборы местного начальника — вместо него назначался человек «сверху».

- Долгая реакция власти на бунты и отсутствие достаточно развитой коммуникации. Кроме того, в Санкт-Петербурге сперва не обратили должного внимания на сообщения о восстании. Это дало возможность Пугачеву накопить достаточно сил и собрать армию.

- Вера народа в «доброго государя», который должен навести порядок. Огромную роль в этом сыграли странная смерть Петра III и незаконный захват престола Екатериной II.

Эти причины позволяют понять, зачем люди потянулись к самозванцу и пошли против императорской власти.

Этапы Пугачевщины

Несмотря на то что крестьянская война началась в 1773 году, первым шагом для нее стали волнения в яицком казачьем войске, появившиеся в январе 1772 и продлившиеся почти полгода. На момент появления в городке самозванца участники ожидали суда. Несмотря на смягчение приговора, многие были недовольны, их легко удалось поднять на борьбу.

Датой начала является 16 сентября 1773 года, когда произошло собрание нескольких десятков казаков и их движение к Яицкому городку. Последний был захвачен через 2 дня.

Пугачевское восстание состояло из нескольких этапов:

- Сентябрь 1773 — март 1774: начало войны. К Пугачеву активно присоединяются казаки, крестьяне и рабочие, армия захватывает города и крепости. Неудачная попытка взять Оренбург, поражение под Татищевской крепостью и побег Лжепетра.

- Апрель — июль 1774: Емельян вернулся и быстро восстановил армию, так как люди сами просились к нему. После снятия осады Оренбурга восставшие двинулись на восток, к ним присоединились рабочие уральских заводов с пушками. Но после взятия Казани повстанцы были разбиты царской армией. Пугачев с 500 солдатами бежал на правый берег Волги.

- Июль — сентябрь 1774: народы Поволжья все еще вступают в армию самозванца, многие города сдаются без боя. Армия Пугачева подходит очень близко к Москве (на расстояние до 19 верст), Екатерина II ожидала похода в сторону Санкт-Петербурга, но «царь» повернул на юг, желая собрать казаков. В августе при попытке захватить Царицын армия самозванца была разбита, Емельян вновь бежал. В том же месяце был подписан мир с Османской империей, и императрица сразу же отправила освободившуюся армию на подавление восстания.

- Сентябрь 1774 — январь 1775: желая заслужить прощение, при бегстве приближенные Емельяна Пугачева сами связали его и выдали царской власти. Начались следствие и суд.

Следствие длилось 4 месяца, после чего был вынесен смертный приговор. Окончание восстания произошло 21 января 1775 года, когда в Москве на Болотной площади казнили Емельяна Пугачева.

В Поволжье и Башкирии до конца года продолжались восстания, время сопротивления отдельных групп продлилось до 1776 года.

Причины поражения

Несмотря на тяжелый разгром, крестьянская война продлилась 2 года и сильно напугала императрицу Екатерину и весь двор. Она продемонстрировала силу крестьян.

Причины поражения:

- Противоречия среди повстанцев. Из-за неоднородности состава армии (крестьяне, казаки, рабочие) их цели также сильно различались: первым нужна была земля, вторым — свобода, третьим — нормальные условия труда. Эти части практически не имели точек соприкосновения и общего врага: например, казаки презирали крепостных и не собирались помогать им.

- Отсутствие четкого плана действий и цели, непонимание устройства будущего государства, стихийный характер восстания. Емельян Пугачев родился в семье донского казака, вырос в армии и вряд ли имел какой-либо четкий план. Среди его окружения также не нашлось никого грамотного на роль руководства.

- Преобладание крестьян над казаками к концу войны. Сперва в восстании принимали участие только казаки, к ним постепенно присоединялись крестьяне, что стало проблемой: последние не были обучены воевать и не имели оружия. Казаков же с каждым сражением становилось все меньше.

- Привлечение профессиональной армии, которая подавила бунт. Сразу после заключения мира с Турцией (Османской империей) солдаты были отправлены для усмирения повстанцев. Против обученной и вооруженной армии у простых людей не было ни шанса.

Причиной также стало желание посадить на трон «доброго» государя. Повстанцы желали не свергнуть императора совсем, а лишь поменять правителя.

Итоги и значение

Крестьянский бунт Пугачева провалился, его главари были казнены, а Екатерина Великая запретила упоминать имя главного зачинщика и даже переименовала несколько связанных с ним городов (Яицк стал Уралом, Яицкой казачество — уральским). Была ликвидирована Запорожская Сеча — последний оплот вольности казачества, усилились репрессии по отношению к низшему населению.

Но все же Пугачевщина имела значительные последствия для истории: императрица была вынуждена обратить внимание на проблемы в обществе и начать решать их. Особое внимание было уделено проблемам крестьян, но результат проявился только через век — произошла отмена крепостного права.

Восстание под предводительством Пугачева Емельяна, притворившегося императором Петром III, стало самым крупным народным выступлением в России. Оно началось как восстание яицких казаков, к которым быстро присоединились крестьяне и рабочие, и закончилось как народная война против Екатерины II. Само казацко-крестьянское выступление стало первым случаем совместной борьбы 3 классов.

diaryrh.ru