Физиология — Координационная деятельность

Координационная деятельность

Координационная деятельность (КД) ЦНС представляет собой согласованную работу нейронов ЦНС, основанную на взаимодействии нейронов между собой.

Функции КД:

1) обеспечивает четкое выполнение определенных функций, рефлексов;

2) обеспечивает последовательное включение в работу различных нервных центров для обеспечения сложных форм деятельности;

3) обеспечивает согласованную работу различных нервных центров.

Основные принципы КД ЦНС и их нейронные механизмы.

1. Принцип иррадиации. При возбуждении небольших групп нейронов возбуждение распространяется на значительное количество нейронов.

2. Принцип конвергенции. При возбуждении большого количества нейронов возбуждение может сходиться к одной группе нервных клеток.

3. Принцип реципрокности – согласованная работа нервных центров, особенно у противоположных рефлексов (сгибание, разгибание и т. д.

4. Принцип доминанты. Доминанта – господствующий очаг возбуждения в ЦНС в данный момент. Доминанта лежит в основе формирования условного рефлекса.

5. Принцип обратной связи. Различают два вида обратной связи:

1) положительная обратная связь, вызывающая усиление ответной реакции со стороны нервной системы.

Лежит в основе порочного круга, который приводит к развитию заболеваний;

2) отрицательная обратная связь, снижающая активность нейронов ЦНС и ответную реакцию. Лежит в основе саморегуляции.

6. Принцип субординации. В ЦНС существует определенная подчиненность отделов друг другу, высшим отделом является кора головного мозга.

7. Принцип взаимодействия процессов возбуждения и торможения. ЦНС координирует процессы возбуждения и торможения: оба процесса способны к конвергенции, процесс возбуждения и в меньшей степени торможения способны к иррадиации. Торможение и возбуждение связаны индукционными взаимоотношениями. Процесс возбуждения индуцирует торможение, и наоборот.

1) последовательная. Процесс возбуждения и торможения сменяют друг друга по времени;

2) взаимная. Одновременно существует два процесса – возбуждения и торможения.

Координационная деятельность ЦНС обеспечивает четкое взаимодействие между отдельными нервными клетками и отдельными группами нервных клеток.

36. Основные принципы координационной деятельности цнс: реципрокности,

облегчения, окклюзии, обратной связи, общего «конечного» пути, доминанты.

Рефлекторная реакция в большинстве случаев осуществляется не одной, а целой группой рефлекторных дуг и нервных центров. Координация рефлекторной деятельности это такое взаимодействие нервных центров и проходящих по ним нервных импульсов, которое обеспечивает согласованную деятельность органов и систем организма. Она осуществляется с помощью следующих процессов:

1. Временное и пространственное облегчение.

Это усиление рефлекторной реакции при

действии ряда последовательных

раздражителей или одновременном их

воздействии на несколько рецептивных

полей. Объясняется явлением суммации

в нервных центрах.

Временное и пространственное облегчение.

Это усиление рефлекторной реакции при

действии ряда последовательных

раздражителей или одновременном их

воздействии на несколько рецептивных

полей. Объясняется явлением суммации

в нервных центрах.

2. Окклюзия явление противоположное облегчению. Когда рефлекторная реакция на два или более сверхпороговых раздражителя меньше, чем ответы на их раздельное воздействие. Оно связано с конвергенцией нескольких возбуждающих импульсов на одном нейроне.

3.

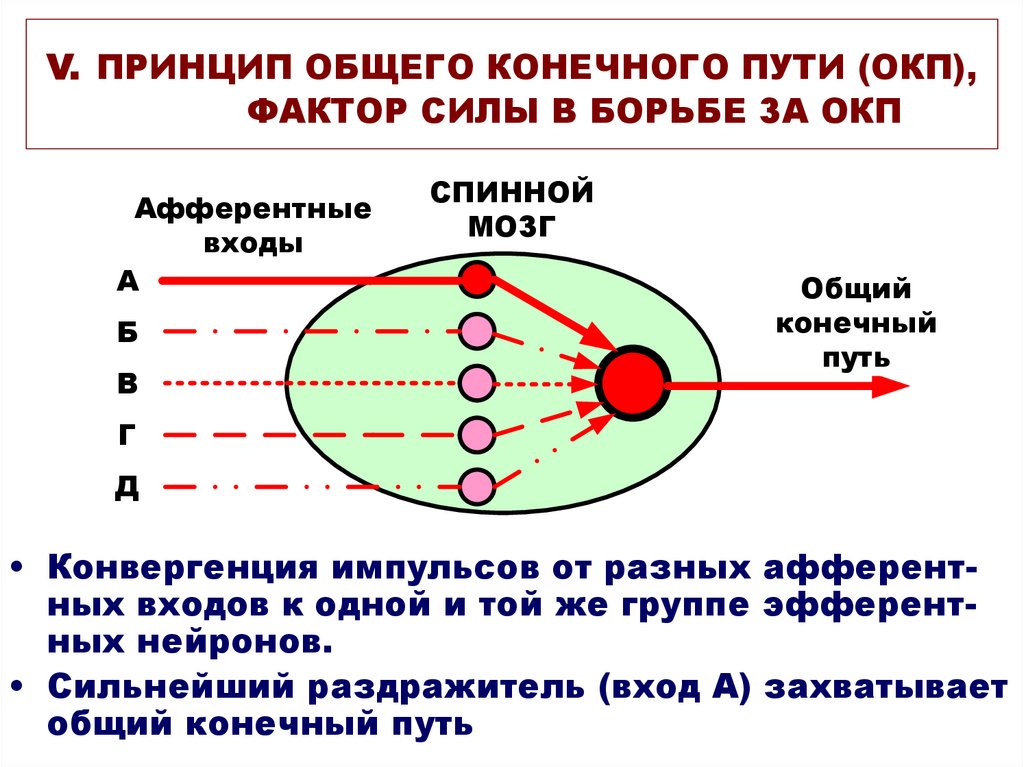

Принцип общего конечного пути. Разработан

Ч. Шеррингтоном. В основе его лежит

явление конвергенции. Согласно этому

принципу на одном эфферентном мотонейроне

могут образовывать синапсы нескольких

афферентных, входящих в несколько

рефлекторных дуг. Этот нейрон называется

общим конечным путем и участвует в

нескольких рефлекторных реакциях. Если

взаимодействие этих рефлексов приводит

к усилению общей рефлекторной реакции,

такие рефлексы называются союзными.

Если же между афферентными сигналами

происходит борьба за мотонейрон —

конечный путь, то антагонистическими.

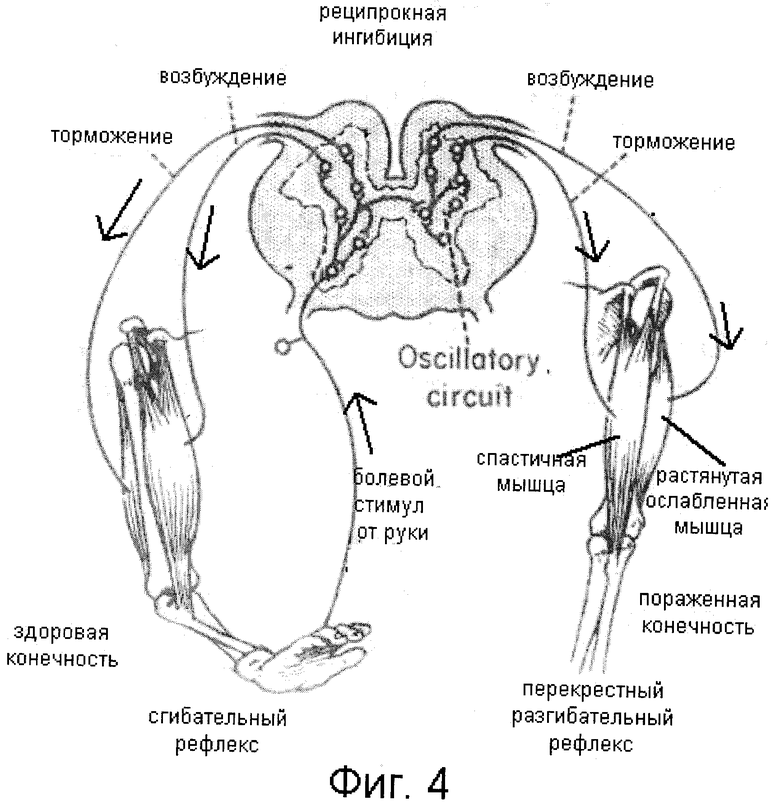

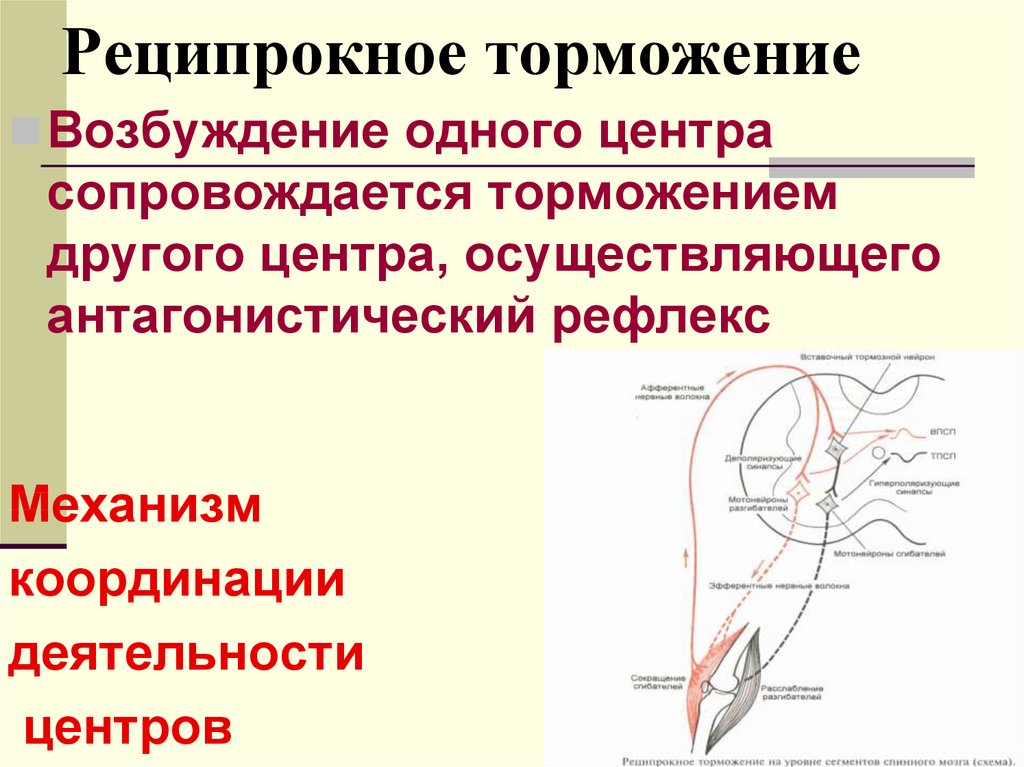

4. Реципрокное торможение. Обнаружено Ч. Шеррингтоном. Это явление

торможения одного центра в результате возбуждения другого. Т.е. в этом случае тормозится антагонистический центр. Например при возбуждении центров сгибания левой ноги, по реципрокному механизму тормозятся центры мышц разгибателей этой же ноги и центры сгибателей правой. В реципрокных взаимоотношениях находятся центры вдоха и выдоха продолговатого мозга, центры сна и бодрствования и т.д.

5.

Принцип доминанты. Открыт А.А. Ухтомским.

Доминанта — это преобладающий очаг

возбуждения в ЦНС, подчиняющий себе

другие НЦ. Доминантный центр обеспечивает

комплекс рефлексов, которые необходимы

в данный момент для достижения определенной

цели. При некоторых условиях возникают

питьевая, пищевая, оборонительная,

половая и др. доминанты. Свойствами

доминантного очага являются повышенная

возбудимость, стойкость возбуждения,

высокая способность к суммации,

инертность. Эти свойства обусловлены

явлениями облегчения, иррадиации, с

одновременным повышением активности

вставочных тормозных нейронов, которые

тормозят нейроны других центров.

Эти свойства обусловлены

явлениями облегчения, иррадиации, с

одновременным повышением активности

вставочных тормозных нейронов, которые

тормозят нейроны других центров.

6. Принцип обратной афферентации. Результаты рефлекторного акта воспринимаются нейронами обратной афферентации и информация от них поступает обратно в нервный центр. Там они сравниваются с параметрами возбуждения и рефлекторная реакция корректируется.

Основные принципы координационной деятельности цнс

В основе

координационной деятельности ЦНС лежит

взаимодействие между процессами

возбуждения и торможения. О существовании

возбуждения в нервах, мышцах, в ЦНС было

известно давно. Торможение в ЦНС было

открыто И.М.Сеченовым (1862 г.) в опытах на

лягушках и получило название «Сеченовское

торможение». Он определял время

сгибательного рефлекса (по Тюрку),

погружая лапку лягушки в кислоту, а

затем на зрительные бугры накладывал

кристаллик поваренной соли. После

наложения кристаллика происходило

удлинение времени рефлекса или рефлекс

полностью затормаживался, а после снятия

кристаллика соли и промывания этого

участка мозга водой время рефлекса

восстанавливалось до исходного уровня.

Согласованная (координационная)

деятельность обеспечивается за счет

ряда механизмов:

После

наложения кристаллика происходило

удлинение времени рефлекса или рефлекс

полностью затормаживался, а после снятия

кристаллика соли и промывания этого

участка мозга водой время рефлекса

восстанавливалось до исходного уровня.

Согласованная (координационная)

деятельность обеспечивается за счет

ряда механизмов:

1) Принцип доминанты. Он был сформулирован А.А.Ухтомским как основной принцип работы нервных центров. Доминантный (или господствующий) очаг возбуждения характеризуется следующими свойствами: повышенной возбудимостью; инертностью (стойкостью) возбуждения, т.е. может сохраняться длительное время; способностью к суммации возбуждений, притягивая на себя возбуждение с других центров; способностью тормозить субдоминантные очаги возбуждения других нервных центров.

2) Принцип окклюзии.

Этот принцип противоположен

пространственному облегчению или

суммации, и он заключается в том, что

два афферентных входа совместно

возбуждают меньшую группу мотонейронов

по сравнению с эффектами при раздельной

их активации. Причина окклюзии состоит

в том, что афферентные входы в силу

конвергенции отчасти адресуются к одним

и тем же мотонейронам, которые

затормаживаются при активации обоих

входов одновременно. Явление окклюзии

проявляется в случаях применения сильных

афферентных раздражений.

Причина окклюзии состоит

в том, что афферентные входы в силу

конвергенции отчасти адресуются к одним

и тем же мотонейронам, которые

затормаживаются при активации обоих

входов одновременно. Явление окклюзии

проявляется в случаях применения сильных

афферентных раздражений.

3) Принцип обратной связи. Процессы саморегуляции в организме в полном объеме могут осуществляться только в том случае, когда функционирует канал обратной связи. За счет импульсов, поступающих по этому каналу, происходит оценка правильности исполнения поставленной задачи, а если она не выполнена, то вносятся коррекции для достижения результата.

Велико значение

механизмов обратной связи в поддержании

гомеостаза. Так, например, поддержание

постоянного уровня кровяного давления

осуществляется за счет изменения

импульсной активности барорецепторов

сосудистых рефлексогенных зон, в

результате чего измененяеся тонус

вазомоторных симпатических нервов и

таким образом нормализуют кровяное

давление.

4) Принцип

реципрокности (сочетанности, сопряженности,

взаимообусловленности). Он отражает

характер отношений между центрами

ответственными за осуществление

противоположных функций (вдоха и

глотания, выдоха и выдоха, сгибания и

разгибания конечностей и т.д.). Например,

активация проприорецепторов мышцы-сгибателя

одновременно возбуждает центр мышц

сгибателей и тормозит центр мышц

разгибателей. Реципрокное торможение

играет важную роль в координации

двигательных актов. Реципркные отношения

имеют динамический характер (о чем

говорил еще Введенский), а Шеррингтон

эти отношения рассматривал как статические

явления. Опытами П.К.Анохина с перекрестным

подшиванием сухожилий сгибателей к

разгибателям и наоборот было установлено,

что через 6–8 месяцев мышцы сгибатели

начинают выполнять функцию разгибателей,

а разгибатели функцию сгибателей. Такая

перестройка реципрокных взаимоотношений

была бы невозможна, если реципрокные

отношения имели бы строго раз и навсегда

зафиксированный (статический) характер.

5) Принцип общего конечного пути. Эффекторные нейроны ЦНС, например, мотонейроны спинного мозга, могут вовлекаться в осуществление различных реакций организма возбуждениями, приходящими к ним от большого числа афферентных и промежуточных нейронов, для которых они являются конечным путем (путем от ЦНС к эффектору). Например, на мотонейронах передних рогов спинного мозга, иннервирующих мускулатуру конечности, оканчиваются волокна афферентных нейронов, нейронов пирамидного тракта и экстрапирамидной системы (ядер мозжечка, ретикулярной формации и многих других структур)

6) Явления конвергенции

—

схождение

нервных импульсов на одни и те же

центральные нейроны. Такая особенность

зависит не только от функциональных

свойств центров, но обусловлено также

количественными соотношениями

периферических рецепторных и промежуточных

центральных нейронов. Это соотношение

составляет примерно 10:1. Явления

конвергенции играют решающее значение

при формировании общего конечного пути.

Такая особенность

зависит не только от функциональных

свойств центров, но обусловлено также

количественными соотношениями

периферических рецепторных и промежуточных

центральных нейронов. Это соотношение

составляет примерно 10:1. Явления

конвергенции играют решающее значение

при формировании общего конечного пути.

7) Явления дивергенции — процесс противоположный конвергенции, т.е. импульсы, поступающие в ЦНС, распространяются (иррадиируют) на соседние участки.

8) Субординационные взаимоотношения — соподчинение, т.е. вышележащие отделы ЦНС оказывают свое регулирующее влияние на нижележащие отделы.

Координация функций в ЦНС | Кинезиолог

Принципы координации в ЦНС

Координация – это согласование и сопряжение нервных процессов, характерное для деятельности центральной нервной системы (ЦНС).

1. Принцип реципрокной (сопряженной, взаимоисключающей) иннервации.

2. Принцип общего конечного пути (принцип конвергенции, «воронка Ч. Шеррингтона»).

3. Принцип доминанты.

4. Принцип временнОй связи.

5. Принцип саморегуляции (прямая и обратная связи).

6. Принцип иерархии (соподчинение).

1. Принцип реципрокной (сопряженной, взаимоисключающей) иннервации

Принцип реципропной иннервации мышц-антагонистов впервые был обнаружен в 1896 году выдающимся отечественным физиологом Н.Е. Введенским, учеником И.М. Сеченова.

Сокращение сгибателя вызывает понижение тонуса разгибателя на той же стороне, а с противоположной

стороны — наоборот: может вызывать повышение тонуса разгибателя.

На реципрокном принципе основан рефлекс шагания. Таким образом, ходьба — это условнорефлекторная, основанная на принципе реципрокной иннервации, циклическая двигательная деятельность ног.

Вывод:

Возбуждение сгибателя вызывает сопряженное торможение и расслабление разгибателя: происходит перекрестный разгибательный рефлекс.

2. Принцип общего конечного пути (принцип конвергенции)

Этот принцип был открыт и исследован выдающимся английским физиологом сэром Ч.С. Шеррингтоном (Charles Scott Sherrington) в 1896 году.

Он установил, что в нервных центрах количество афферентных (приносящих) клеток намного больше, чем количество эфферентных (выносящих) нейронов, несущих возбуждение к мышцам. Получается, что между нейронами идет борьба «за общий конечный путь», т.е. за то, чтобы передать своё возбуждение на эффентные нейроны. Этот принцип получил также образное наименование «воронки Шеррингтона».

3. Принцип доминанты

Доминанта (от лат. «господствовать») — это временно господствующий рефлекс, подчиняющий себе дуги прочих рефлексов. Доминанта существует в виде устойчивого очага возбуждения, подчиняющего себе другие возбуждённые очаги.

Доминанта может быть гуморальной, или её можно вызвать искусственно, если вызвать деполяризацию участка головного мозга с помощью химического или электрического воздействия.

Примеры доминанты:

Попытки лягушки снять себя с крючка.

Особенности доминантного очага (центра) :

— повышенная возбудимость,

— повышенная стойкость (устойчивость к тормозным воздействиям),

— тормозное воздействие на другие возбуждающиеся очаги,

— способность к суммации возбуждения с соседних участков,

— длительность существования данного возбуждённого очага,

— инерция, т.е. длительное удержание возбуждённого состояния после прекращения первоначального возбуждения и сопротивление тормозному воздействию.

Доминанта была открыта в 1924 году А.А. Ухтомским, крупным отечественным физиологом, учеником другого крупного физиологи — Н.Е. Введенского.

Суть этого явления заключается в том, что если существует доминантный очаг, имеющий возбуждение, то любое другое возбуждение будет усиливать реакцию именно этого доминантного очага. И рефлекторный ответ будет соответствовать именно доминантному очагу (доминантному нервному центру), а не раздражителю. Можно сказать, что доминанта нарушает протекание классических условных и безусловных рефлексов. Кроме того, доминантный очаг тормозит все другие центры и подавляет их возбуждение. Таким образом, доминанта как бы фильтрует возбуждение, приходящее из разных источников, т.к. тормозит все посторонние ненужные импульсы.

Можно сказать, что доминанта нарушает протекание классических условных и безусловных рефлексов. Кроме того, доминантный очаг тормозит все другие центры и подавляет их возбуждение. Таким образом, доминанта как бы фильтрует возбуждение, приходящее из разных источников, т.к. тормозит все посторонние ненужные импульсы.

В 1960-е годы В.С. Русинов получил искусственную доминанту путем слабого электрического раздражения 6-го слоя коры больших полушарий головного мозга.

Иногда в основе доминанты лежит снижение лабильности (подвижности нервных процессов).

Формы доминанты

1. Чувствительная (сенсорная).

2. Двигательная.

По механизму:

1. Рефлекторная.

2. Гуморальная (голодовая, половая).

По уровню расположения:

1. Спинальная (спинной мозг).

2. Бульбарная (продолговатый мозг).

3. Мезэнцефальная (средний мозг).

4. Диэнцефальная (промежуточный мозг).

5. Кортикальная (корковая).

4. Принцип временной связи

Принцип временной связи

Высшая форма временной связи — условный рефлекс.

5. Принцип саморегуляции (прямая и обратная связи)

Прямые и обратные связи — это пути влияния управляющего объекта на управляемый объект. Соответственно, влияние может быть прямым и обратным.

Обратные связи, в свою очередь, делятся на положительные (усиливающие) и отрицательные (ослабляющие).

6. Принцип иерархии (соподчинение)

Принцип иерархии очень прост — нижележащие структуры подчиняются вышележащим. Это означает, что вышележащие структуры умеют как подгонять, так и тормозить нижележащие структуры.

Существует также функциональная иерархия. Так, высшее место в иерархии безусловных рефлексов занимает оборонительный рефлекс, затем — пищевой рефлекс, потом половой. Но в ряще случаев лидерство может захватывать половой рефлекс, оттесняя на второй план пищевое поведение и даже инстинкт самосохранения.

Дополнительные материалы

Принципы координационной деятельности мозга

Принципы координации в деятельности ЦНС.

— Студопедия

— СтудопедияВ условиях физиологической нормы работа всех органов и систем тела является согласованной: на воздействия из внешней и внутренней среды организм реагирует как единое целое. Согласованное проявление отдельных рефлексов, обеспечивающих выполнение целостных рабочих актов, носит название координации.

Явления координации играют важную роль в деятельности двигательного аппарата. Координация таких двигательных актов, как ходьба или бег, обеспечивается взаимосвязанной работой нервных центров.

За счет координированной работы нервных центров осуществляется совершенное приспособление организма к условиям существования. Это происходит не только за счет деятельности двигательного аппарата, но и за счет изменений вегетативных функций организма (процессов дыхания, кровообращения, пищеварения, обмена веществ и т.д.).

Установлен ряд общих закономерностей — принципов координации:

— принцип конвергенции;

— принцип иррадиации возбуждения;

— принцип реципрокности;

— принцип последовательной смены возбуждения торможением и торможения возбуждением;

— феномен «отдачи»;

— цепные и ритмические рефлексы;

— принцип общего конечного пути;

— принцип обратной связи;

— принцип доминанты.

Разберем некоторые из них.

Принцип конвергенции. Этот принцип установлен английским физиологом Шеррингтоном. Импульсы, при ходящие в центральную нервную систему по различным афферентным волокнам, могут сходиться (конвергировать) к одним и тем же вставочным и эфферентным нейронам. Конвергенция нервных импульсов объясняется тем, что афферентных нейронов в несколько раз больше, чем эфферентных, поэтому афферентные нейроны образуют на телах и дендритах эфферентных и вставочных нейронов многочисленные синапсы.

Принцип иррадиации. Импульсы, поступающие в центральную нервную систему при сильном и длительном раздражении рецепторов, вызывают возбуждение не только данного рефлекторного центра, но и других нервных центров. Это распространение возбуждения в центральной нервной системе получило название иррадиации. Процесс иррадиации связан с наличием в центральной нервной системе многочисленных ветвлений аксонов и особенно дендритов нервных клеток и цепей вставочных нейронов, которые объединяют друг с другом различные нервные центры.

Принцип реципрокности (сопряженности) в работе нервных центров. Суть его заключается в том, что при возбуждении одних нервных центров деятельность других может затормаживаться. Принцип реципрокности был показан по отношению к нервным центрам мышц-антагонистов — сгибателей и разгибателей конечностей. Только при такой взаимосочетанной (реципрокной) иннервации возможен акт ходьбы.

Наиболее отчетливо он проявляется у животных с удаленным головным мозгом и сохраненным спинным (спинальное животное), но может происходить сопряженное, реципрокное торможение и других рефлексов. Под влиянием головного мозга реципрокные отношения могут изменяться. Человек или животное в случае необходимости может сгибать обе конечности, совершать прыжки и т. д.

Реципрокные взаимоотношения центров головного мозга определяют возможность человека овладеть сложными трудовыми процессами и не менее сложными специальными движениями, совершающимися при плавании, акробатических упражнениях и пр.

Принцип общего конечного пути. Этот принцип связан с особенностью строения центральной нервной системы. Эта особенность, как уже указывалось, состоит в том, что афферентных нейронов в несколько раз больше, чем эфферентных, в результате чего различные афферентные импульсы сходятся к общим выходящим путям.

Количественные соотношения между нейронами схематически можно представить в виде воронки: возбуждение вливается в центральную нервную систему через широкий раструб (афферентные нейроны) и вытекает из нее через узкую трубку (эфферентные нейроны). Общими путями могут быть не только конечные эфферентные нейроны, но и вставочные.

Импульсы, сходящиеся в общем пути, «конкурируют» друг с другом за использование этого пути. Так достигается упорядочение рефлекторного ответа, соподчинение рефлексов и затормаживание менее существенных. Вместе с тем организм получает возможность реагировать на различные раздражения из внешней и внутренней среды при помощи сравнительно небольшого количества исполнительных органов.

Принцип обратной связи. Этот принцип изучен И. М. Сеченовым, Шеррингтоном, П. К. Анохиным и рядом других исследователей. При рефлекторном сокращении скелетных мышц возбуждаются проприорецепторы. От проприорецепторов нервные импульсы несущие информацию о характеристиках этого мышечного сокращения вновь поступают в центральную нервную систему. Этим контролируется точность совершаемых движений. Подобные афферентные импульсы, возникающие в организме в результате рефлекторной деятельности органов и тканей (эффекторов), получили название вторичных афферентных импульсов, или обратной связи.

Обратные связи могут быть положительными и отрицательными. Положительные обратные связи способствуют усилению рефлекторных реакций, отрицательные — их угнетению. За счет положительных и отрицательных обратных связей осуществляется, например, регуляция относительного постоянства величины артериального давления.

Принцип доминанты. Принцип доминанты сформулирован А. Л. Ухтомским, Этот принцип играет важную роль в согласованной работе нервных центров. Доминанта — это временно господствующий очаг возбуждения в центральной нервной системе, определяющий характер ответной реакции организма на внешние и внутренние раздражения.

Л. Ухтомским, Этот принцип играет важную роль в согласованной работе нервных центров. Доминанта — это временно господствующий очаг возбуждения в центральной нервной системе, определяющий характер ответной реакции организма на внешние и внутренние раздражения.

Доминантный очаг возбуждения характеризуется следующими основными свойствами:

— повышенной возбудимостью;

— стойкостью возбуждения;

— способностью к суммированию возбуждения;

— инерцией, доминанта в виде следов возбуждения может длительно сохраняться и после прекращения вызвавшего ее раздражения.

Доминантный очаг возбуждения способен притягивать (привлекать) к себе нервные импульсы из других нервных центров, менее возбужденных в данный момент. За счет этих импульсов активность доминанты еще больше увеличивается, а деятельность других нервных центров подавляется.

Доминанты могут быть экзогенного и эндогенного происхождения. Экзогенная доминанта возникает под влиянием факторов окружающей среды. Например, при чтении интересной книги человек может не слышать звучащую в это время по радио музыку.

Например, при чтении интересной книги человек может не слышать звучащую в это время по радио музыку.

Эндогенная доминанта возникает под влиянием факторов внутренней среды организма, главным образом гормонов и других физиологически активных веществ. Например, при понижении содержания питательных веществ в крови, особенно глюкозы, происходит возбуждение пищевого центра, что является одной из причин пищевой установки организма животных и человека.

Доминанта может быть инертной (стойкой), и для ее разрушения необходимо возникновение нового более мощного очага возбуждения.

Доминанта лежит в основе координационной деятельности организма, обеспечивая поведение человека и животных в окружающей среде, а также эмоциональных состояний, реакций внимания. Формирование условных рефлексов и их торможение также связано с наличием доминантного очага возбуждения.

Рефлекторная реакция осуществляется целой группой рефлекторных дуг и нервных центров. Временное и пространственное облегчение. Это усиление рефлекторной реакции при действии ряда последовательных раздражителей или одновременном их воздействии на несколько рецептивных полей. Объясняется явлением суммации в нервных центрах. Окклюзияявление противоположное облегчению. Когда рефлекторная реакция на два или более сверхпороговых раздражителя меньше, чем ответы на их раздельное воздействие. Оно связано с конвергенцией нескольких возбуждающих импульсов на одном нейроне. Принцип общего конечного пути. Разработан Ч. Шеррингтоном. В основе его лежит явление конвергенции. Согласно этому принципу на одном эфферентном мотонейроне могут образовывать синапсы нескольких афферентных, входящих в несколько рефлекторных дуг. Этот нейрон называется общим конечным путем и участвует в нескольких рефлекторных реакциях. Реципрокное торможение. Обнаружено Ч. Шеррингтоном. Это явление торможения одного центра в результате возбуждения другого. Т.е. в этом случае тормозится антагонистический центр. В реципрокных взаимоотношениях находятся центры вдоха и выдоха продолговатого мозга, центры сна и бодрствования и т.д. Принцип доминанты. Открыт А.А. Ухтомским. Доминанта — это преобладающий очаг возбуждения в ЦНС, подчиняющий себе другие НЦ. Доминантный центр обеспечивает комплекс рефлексов, которые необходимы в данный момент для достижения определенной цели. При некоторых условиях возникают питьевая, пищевая, оборонительная, половая и др. доминанты. Свойствами доминантного очага являются повышенная возбудимость, стойкость возбуждения, высокая способность к суммации, инертность. Принцип обратной афферентации. Результаты рефлекторного акта воспринимаются нейронами обратной афферентации и информация от них поступает обратно в нервный центр. Там они сравниваются с параметрами возбуждения и рефлекторная реакция корректируется.

24. Роль спинного мозга в процессах регуляции соматических и вегетативных функций организма. Клинически важные спинальные рефлексы. Проводниковая функция спинного мозга.Спинной мозг находится в позвоночном канале и выполняет рефлекторную и проводниковую функции. Первая обеспечивается его нервными центрами, вторая проводящими путями. Он имеет сегментарное строение. Причем деление на сегменты является функциональным. Каждый сегмент образует передние и задние корешки. Задние являются чувствительными, т.е. афферентными, передние двигательными, эфферентными. Морфологически тела нейронов спинного мозга образуют его серое вещество. Функционально все его нейроны делятся на мотонейроны, вставочные, нейроны симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. Все рефлексы спинного мозга делятся на соматические, т.е. двигательные и вегетативные. Соматические рефлексы делятся на сухожильные и кожные. Сухожильные рефлексы возникают при механическом раздражении мышц и сухожилий. Их небольшое растяжение приводит к возбуждению сухожильных рецепторов и α-мотонейронов спинного мозга. В результате возникает сокращение мышц, в первую очередь разгибателей.

25. Продолговатый мозг и мост, участие их центров в процессах саморегуляции функций.Основными функциями продолговатого мозга являются проводниковая, рефлекторная и ассоциативная. Первая осуществляется проводящими путями, проходящими через него. Вторая, нервными центрами. В ромбовидной ямке продолговатого мозга находятся ядра 10, 11, 12 пар черепно-мозговых нервов, а также ретикулярная формация. Рефлекторные функции делятся на соматические и вегетативные. Соматическими являются статические рефлексы продолговатого мозга, относящиеся к позно-тоническим или рефлексам позы. Мост имеет тесные функциональные связи со средним мозгом. Эти отделы ствола мозга также осуществляют проводниковую и рефлекторную функции. Проводниковая обеспечивается восходящими и нисходящими путями, идущими через них. Рефлекторная их нервными центрами. Нейроны моста формируют его ретикулярную формацию, ядра лицевого, отводящего нервов, двигательную часть ядер тройничного нерва и его чувствительное ядро. Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте: |

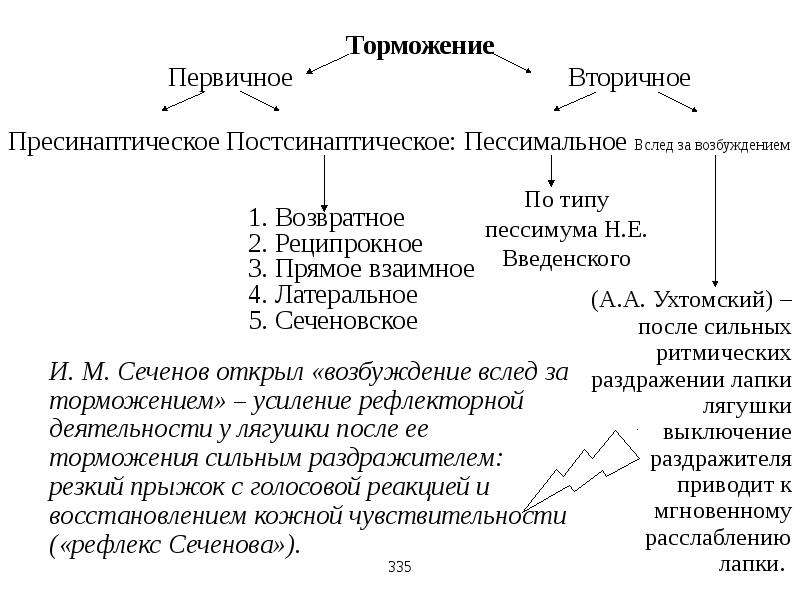

Торможение в нервных клетках и его механизмы. Принцип сопряженного торможения или реципрокности. Принцип субординации нервных центров

Торможение — особый нервный процесс, который обусловливается возбуждением и внешне проявляется угнетением другого возбуждения. Оно способно активно распространяться нервной клеткой и ее отростками. Основал учение о центральноv торможение И. М. Сеченов (1863), который заметил, что изгибающий рефлекс лягушки тормозится при химическом раздражении среднего мозга. Торможение играет важную роль в деятельности ЦНС, а именно: в координации рефлексов; в поведении человека и животных; в регуляции деятельности внутренних органов и систем; в осуществлении защитной функции нервных клеток.

Типы торможения в ЦНС

Центральное торможение распределяется по локализации на пре-и постсинаптическое;

по характеру поляризации (зарядом мембраны) — на гипер-и деполяризации;

по строению тормозных нейронных цепей — на реципрокное, или соединенное, обратное и латеральное.

Пресинаптическое торможение , как свидетельствует название, локализуется в пресинаптических элементах и связано с угнетением проведения нервных импульсов в аксональных (пресинаптических) окончаниях. Гистологическим субстратом такого торможения является аксональные синапсы. К возбуждающему аксону подходит вставной тормозной аксон, который выделяет тормозной медиатор ГАМК . Этот медиатор действует на постсинаптическую мембрану, которая является мембраной возбуждающего аксона, и вызывает в ней деполяризацию. Возникшая деполяризация тормозит вход Са2 + из синаптической щели в заключение возбуждающего аксона и таким образом приводит к снижению выброса возбуждающего медиатора в синаптическую щель, торможение реакции. Пресинаптическое торможение достигает максимума через 15-20 мс и длится около 150 мс, то есть гораздо дольше, чем постсинаптическое торможение. Пресинаптическое торможение блокируется судорожными ядами — бикулином и пикротоксин, которые являются конкурентными антагонистами ГАМК .

Постсинаптическое торможение (ГПСП) обусловлено выделением пресинаптическим окончанием аксона тормозного медиатора, который снижает или тормозит возбудимость мембран сомы и дендритов нервной клетки, с которой он контактирует. Оно связано с существованием тормозных нейронов, аксоны которых образуют на соме и дендритах клеток нервных окончаний, выделяя тормозные медиаторы — ГАМК и глицин. Под влиянием этих медиаторов возникает торможение возбуждающих нейронов. Примерами тормозных нейронов являются клетки Реншоу

в спинном мозге, нейроны грушевидные (клетки Пуркинье мозжечка), звездчатые клетки коры большого, мозга и др..

Исследованием П. Г. Костюка (1977) доказано, что постсинаптического торможения связано с первичной гиперполяризацией мембраны сомы нейрона, в основе которой лежит повышение проницаемости постсинаптической мембраны для К +. Вследствие гиперполяризации уровень мембранного потенциала удаляется от критического (порогового) уровня. То есть происходит его увеличение — гиперполяризация. Это приводит к торможению нейрона. Такой вид торможения называется гиперполяризационным.

Амплитуда и полярность ГПСП зависят от исходного уровня мембранного потенциала самого нейрона. Механизм этого явления связан с Сl + . С началом развития ТПСП Сl — входит в клетку. Когда в клетке становится его больше, чем снаружи, глицин конформирует мембрану и через открытые ее отверстия Сl + выходит из клетки. В ней уменьшается количество отрицательных зарядов, развивается деполяризация. Такой вид торможения называется деполяризационным.

Постсинаптическое торможение локальное. Развивается оно градуально, способное к суммации, не оставляет после себя рефрактерности

. Является более оперативным, четко адресованным и универсальным тормозным механизмом. По своей сути это «центральное торможение», которое было описано в свое время Ch. S. Sherrington (1906).

В зависимости от структуры тормозного нейронного цепочки, различают следующие формы постсинаптического торможения: реципрокное, обратное и латеральное, которое является собственно разновидностью обратного.

Реципрокное (сочетанное) торможение характеризуется тем, что в том случае, когда при активизации афферентов возбуждаются, например, мотонейроны мышц-сгибателей, то одновременно (на этой стороне) тормозятся мотонейроны мышц-разгибателей, действующие на этот же сустав. Происходит это потому, что афференты от мышечных веретен образуют возбуждающие синапсы на мотонейронах мышц-агонистов, а через посредство вставного тормозного нейрона — тормозные синапсы на мотонейронах мышц-антагонистов. С физиологической точки зрения такое торможение очень выгодно, поскольку облегчает движение сустава «автоматически», без дополнительного произвольного или непроизвольного контроля.

Обратное торможение. В этом случае от аксонов мотонейрона отходит одна или несколько коллатералей, которые направляются в вставных тормозных нейронов, например, клеток Реншоу. В свою очередь, клетки Реншоу образуют тормозные синапсы на мотонейроны. В случае возбуждения мотонейрона активизируются и клетки Реншоу, вследствие чего происходит гиперполяризация мембраны мотонейрона и тормозится его деятельность. Чем больше возбуждается мотонейрон, тем больше ощутимые тормозные влияния через клетки Реншоу. Таким образом, обратное постсинаптическое торможение функционирует по принципу отрицательной обратной связи. Есть предположение, что этот вид торможения требуется для саморегуляции возбуждения нейронов, а также для предотвращения их перевозбуждению и судорожным реакциям.

Латеральное торможение. Тормозная цепь нейронов характеризуется тем, что вставные тормозные нейроны влияют не только на воспаленную клетку, но и на соседние нейроны, в которых возбуждение является слабым или вовсе отсутствует. Такое торможение называется латеральным, поскольку участок торможения, который образуется, содержится сбоку (латерально) от возбужденного нейрона. Оно играет особенно важную роль в сенсорных системах, создавая явление контраста.

Постсинаптическое торможения преимущественно легко снимается при введении стрихнина, который конкурирует с тормозным медиатором (глицином) на постсинаптической мембране. Столбнячный токсин также подавляет постсинаптическое торможение, нарушая высвобождение медиатора из тормозных пресинаптических окончаний. Поэтому введение стрихнина или столбнячного токсина сопровождается судорогами, которые возникают вследствии резкого усиления процесса возбуждения в ЦНС, в частности, мотонейронов.

В связи с раскрытием ионных механизмов постсинаптического торможения появилась возможность и для объяснения механизма действия Вr. Натриq бромид в оптимальных дозах широко применяется в клинической практике как седативное (успокоительное) средство. Доказано, что такой эффект натрия бромида связан с усилением постсинаптического торможения в ЦНС. —

В центральной нервной системе постоянно функционируют два основных, взаимосвязанных процесса — возбуждение и торможение.

Торможение — это активный биологический процесс, направленный на ослабление, прекращение или предотвращение возникновения процесса возбуждения. Явление центрального торможения, т. е. торможения в ЦНС, было открыто И. М. Сеченовым в 1862 г. в опыте, получившим название «опыт сеченовского торможения». Суть опыта: у лягушки на срез зрительных бугров накладывали кристаллик поваренной соли, что приводило к увеличению времени двигательных рефлексов, т. е. к их торможению. Время рефлекса — это время от начала раздражения до начала ответной реакции.

Торможение в ЦНС выполняет две основные функции. Во-первых, оно координирует функции, т. е. оно направляет возбуждение по определенным путям к определенным нервным центрам, при этом выключая те пути и нейроны, активность которых в данный момент не нужна для получения конкретного приспособительного результата. Важность этой функции процесса торможения для функционирования организма можно наблюдать в эксперименте с введением животному стрихнина. Стрихнин блокирует тормозные синапсы в ЦНС (в основном глицинергические) и тем самым устраняет основу для формирования процесса торможения. В этих условиях раздражение животного вызывает некоординированную реакцию, в основе которой лежит диффузная (генерализованная) иррадиация возбуждения. При этом приспособителъная деятельность становится невозможной. Во-вторых, торможение выполняет охранительную или защитную функцию, пред охраняя нервные клетки от перевозбуждения и истощения при действии сверхсильных и длительных раздражителей.

Теории торможения . Н. Е. Введенским (1886) было показано, что очень частые раздражения нерва нервно-мышечного препарата вызывают сокращения мышцы в виде гладкого тетануса, амплитуда которого мала. Н. Е. Введенский полагал, что в нервно-мышечном препарате при частом раздражении возникает процесс пессимального торможения, т. е. торможение является как бы следствием перевозбуждения. Сейчас установлено, что его механизм заключается в длительной, застойной деполяризации мембраны, вызванной избытком медиатора (ацетилхолина), выделяющегося при частой стимуляции нерва. Мембрана полностью теряет возбудимость из-за инактивации натриевых каналов и не в состоянии ответить на приход новых возбуждений выделением новых порций медиатора. Таким образом, возбуждение переходит в противоположный процесс — торможение. Следовательно, возбуждение и торможение являются как бы одним и тем же процессом, возникают в одних и тех же структурах, с участием одного и того. же медиатора. Данная теория торможения называется унитарно-химической или монистической.

Медиаторы на постсинаптической мембране могут вызывать не только деполяризацию (ВПСП), но и гиперполяризацию (ТПСП). Эти медиаторы увеличивают проницаемость субсинаптической мембраны для ионов калия или хлора, в результате чего постсинаптическая мембрана гиперполяризуется и возникает ТПСП. Данная теория торможения получила название бинарно-химической, согласно которой торможение и возбуждение развиваются по разным механизмам, с участием тормозных и возбуждающих медиаторов соответственно.

Классификация центрального торможения. Торможение в ЦНС можно классифицировать по различным признакам:

По электрическому состоянию мембраны — деполяризационное и гиперполяризационное;

По отношению к синапсу — пресинаптическое и постсинаптическое;

По нейрональной организации — поступательное, латеральное (боковое), возвратное, реципрокное.

Постсинаптическое торможение развивается в условиях, когда медиатор, выделяемый нервным окончанием, изменяет свойства постсинаптической мембраны таким образом, что способность нервной клетки генерировать процессы возбуждения подавляется. Постсинаптическое торможение может быть деполяризационным, если в его основе лежит процесс длительной деполяризации, и гиперполяризационным, если — гиперполяризации.

Пресинаптическое торможение обусловлено наличием вставочных тормозных нейронов, которые формируют аксо-аксональные синапсы на афферентных терминалях, являющихся пресинаптическими по отношению, например, к мотонейрону. В любом случае активации тормозного интернейрона, он вызывает деполяризацию мембраны афферентных терминалей, ухудшающей условия проведения по ним ПД, что таким образом уменьшает количество выделяемого ими медиатора, и, следовательно, эффективность синаптической передачи возбуждения к мотонейрону, что уменьшает его активность (рис. 14). Медиатором в таких аксо-аксональных синапсах является, по-видимому, ГАМК, которая вызывает повышение проницаемости мембраны для ионов хлора, которые выходят из терминали и частично, но длительно ее деполяризуют.

Рис. 14. Пресинаптическое торможение (схема): Н — нейрон, возбуждаемый афферентными импульсами, приходящими по волокну 1; Т — нейрон, образующий тормозные синапсы на пресинаптических разветвлениях волокна 1; 2 — афферентные волокна, вызывающие активность тормозного нейрона Т.

Поступательное торможение обусловлено включением тормозных нейронов на пути следования возбуждения (рис. 15).

Рис. 15. Схема поступательного торможения. Т — тормозньй нейрон

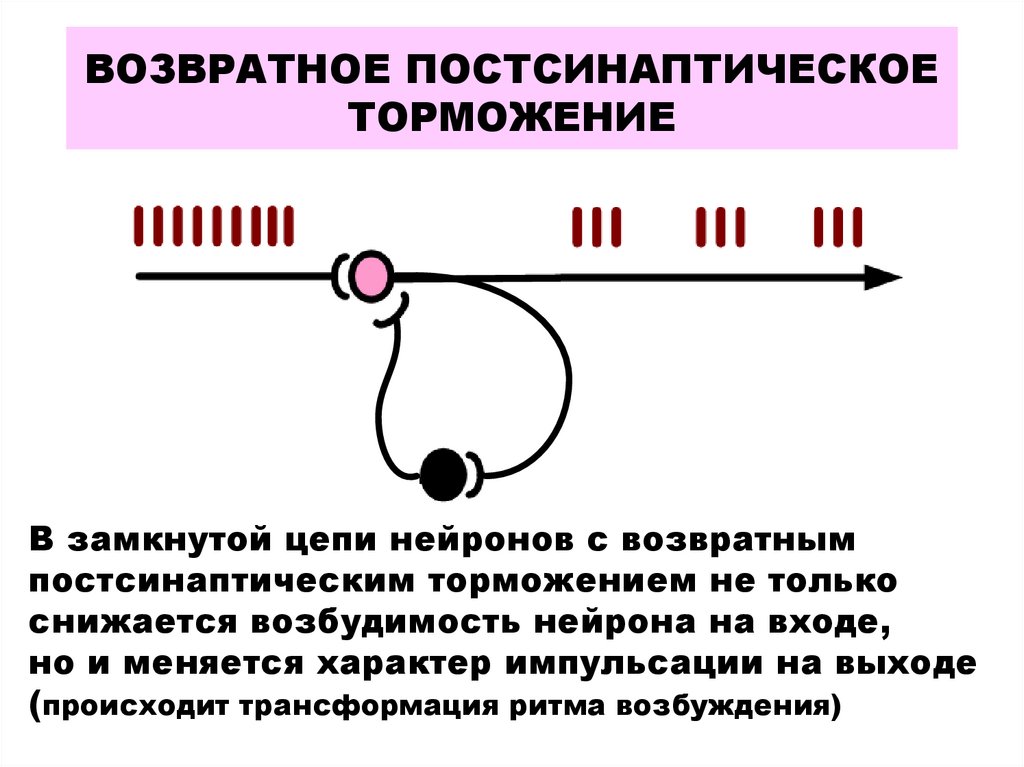

Возвратное торможение осуществляется вставочными тормозными нейронами (клетками Реншоу). Импульсы от мотонейронов, через отходящие от его аксона коллатерали, активируют клетку Реншоу, которая в свою очередь вызывает торможение разрядов данного мотонейрона (рис. 16). Это торможение реализуется за счет тормозных синапсов, образованных клеткой Реншоу на теле активирующего ее мотонейрона. Таким образом, из двух нейронов формируется контур с отрицательной обратной связью, которая дает возможность стабилизировать частоту разряда мотонейрона и подавлять избыточную его активность.

Рис. 16. Схема возвратного торможения. Коллатерали аксона мотонейрона (1) контактируют с телом клетки Реншоу (2), короткий аксон которой, разветвляясь, образует тормозные синапсы на мотонейронах 1 и 3.

Латеральное (боковое) торможение. Вставочные клетки формируют тормозные синапсы на соседних нейронах, блокируя боковые пути распространения возбуждения (рис. 17). В таких случаях возбуждение направляется только по строго определенному пути.

Рис. 17. Схема латерального (бокового) торможения. Т — тормозный нейрон.

Именно латеральное торможение обеспечивает, в основном, системную (направленную) иррадиацию возбуждения в ЦНС.

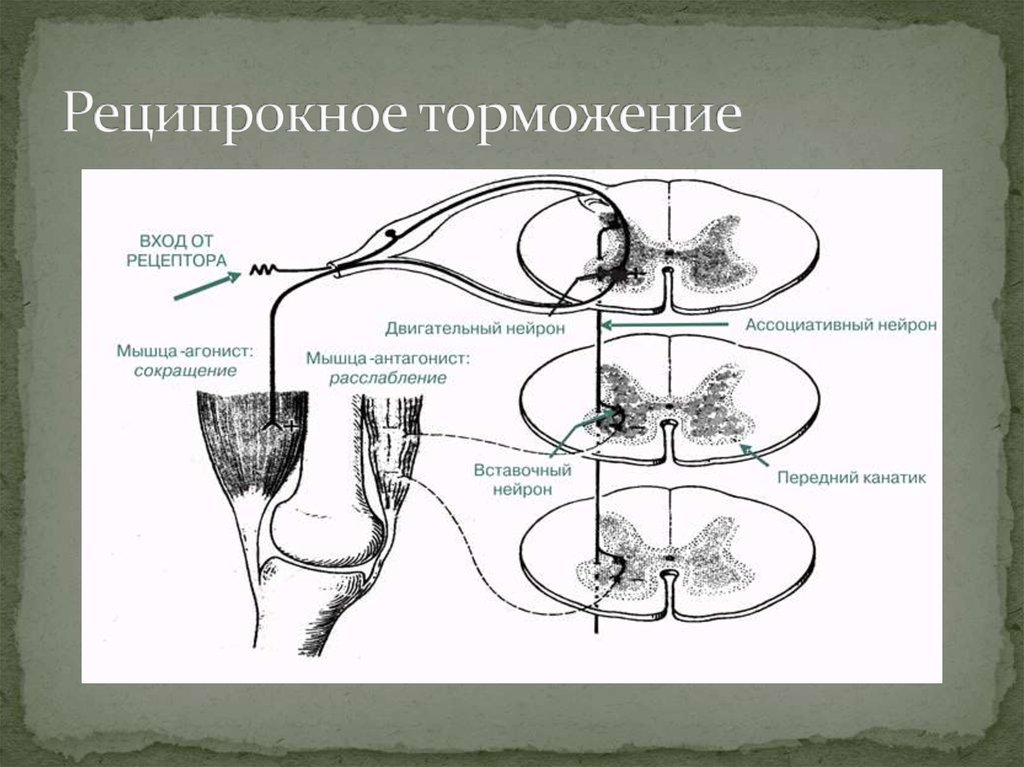

Реципрокное торможение. Примером реципрокного торможения является торможение центров мышц-антагонистов. Суть этого вида торможения заключается в том, что возбуждение проприорецепторов мышц-сгибателей одновременно активирует мотонейроны данных мышц и вставочные тормозные нейроны (рис. 18). Возбуждение вставочных нейронов приводит к постсинаптическому торможению мотонейронов мышц-разгибателей.

Рис. 18. Схема реципрокного торможения. 1 — четырехглавая мышца бедра; 2 — мышечное веретено; 3 — сухожильный рецептор Гольджи; 4 — рецепторные клетки спиномозгового ганглия; 4а — нервная клетка, воспринимающая импульсы от мышечного веретена; 4б — нервная клетка, воспринимающая имульсы от рецептора Гольджи; 5 — мотонейроны, иннервирующие мышцы-разгибатели; 6 — тормозный промежуточный нейрон; 7 — возбуждающий промежуточный нейрон; 8 — мотонейроны, иннервирующие мышцы-сгибатели; 9 — мышца-сгибатель; 10 — моторные нервные окончания в мышцах; 11 — нервное волокно от сухожильного рецептора Гольджи.

Координированная работа антагонистических нервных центров обеспечивается формированием реципрокных отношений между нервными центрами благодаря наличию специальных тормозных нейронов – клеток Реншоу.

Известно, что сгибание и разгибание конечностей осуществляется благодаря согласованной работе двух функционально антагонистических мышц: сгибателей и разгибателей. Сигнал от афферентного звена через промежуточный нейрон вызывает возбуждение мотонейрона, иннервирующего мышцу-сгибатель, а через клетку Реншоу тормозит мотонейрон, иннервирующий мышцу-разгибатель (и наоборот).

Латеральное торможение

При латеральном торможении возбуждение, передаваемое через коллатерали аксона возбужденной нервной клетки, активирует вставочные тормозные нейроны, которые тормозят активность соседних нейронов, в которых возбуждение отсутствует или является более слабым.

В результате в этих соседних клетках развивается очень глубокое торможение. Образующаяся зона торможения находится сбоку по отношению к возбужденному нейрону.

Латеральное торможение по нейронному механизму действия может иметь форму как постсинаптического, так и пресинаптического торможения. Играет важную роль при выделении признака в сенсорных системах, коре больших полушарий.

Значение торможения

Координация рефлекторных актов . Направляет возбуждение к определенным нервным центрам или по определенному пути, выключая те нейроны и пути, деятельность которых в данный момент является несущественной. Результатом такой координации является определенная приспособительная реакция.

Ограничение иррадиации .

Охранительное. Предохраняет нервные клетки от перевозбуждения и истощения. Особенно при действии сверхсильных и длительно действующих раздражителей.

В реализации информационно-управляющей функции ЦНС значительная роль принадлежит процессам координации деятельности отдельных нервных клеток и нервных центров.

Координация – морфофункциональное взаимодействие нервных центров, направленное на осуществление определенного рефлекса или регуляции функции.

Морфологическая основа координации: связь между нервными центрами (конвергенция, дивергенция, циркуляция).

Функциональная основа: возбуждение и торможение.

Основные принципы координационного взаимодействия

Сопряженное (реципрокное) торможение .

Обратная связь .Положительная – сигналы, поступающие на вход системы по цепи обратной связи, действуют в том же направлении, что и основные сигналы, что ведет к усилению рассогласования в системе.Отрицательная – сигналы, поступающие на вход системы по цепи обратной связи, действуют в противоположном направлении и направлены на ликвидацию рассогласования, т.е. отклонений параметров от заданной программы (П.К. Анохин).

Общий конечный путь (принцип «воронки»Шеррингтона ). Конвергенция нервных сигналов на уровне эфферентного звена рефлекторной дуги определяет физиологический механизм принципа «общего конечного пути».

Облегчение .Это интегративное взаимодействие нервных центров, при котором суммарная реакция при одновременном раздражении рецептивных полей двух рефлексов выше суммы реакций при изолированном раздражении этих рецептивных полей.

Окклюзия . Это интегративное взаимодействие нервных центров, при котором суммарная реакция при одновременном раздражении рецептивных полей двух рефлексов меньше, чем сумма реакций при изолированном раздражении каждого из рецептивных полей.

Доминанта .Доминантным называется временно господствующий в нервных центрах очаг (или доминантный центр) повышенной возбудимости в ЦНС. ПоА.А. Ухтомскому , доминантный очаг характеризуется:

Повышенной возбудимостью,

Стойкостью и инертностью возбуждения,

Повышенной суммацией возбуждения.

Доминирующее значение такого очага определяет его угнетающее влияние на другие соседние очаги возбуждения. Принцип доминанты определяет формирование главенствующего возбужденного нервного центра в тесном соответствии с ведущими мотивами, потребностями организма в конкретный момент времени.

7. Субординация. Восходящие влияния преимущественно носят возбуждающий стимулирующий характер, нисходящие носят угнетающий тормозной характер. Эта схема согласуется с представлениями о росте в процессе эволюции роли и значении тормозных процессов в осуществлении сложных интегративных рефлекторных реакций. Имеет регулирующий характер.

Торможение в ЦНС — особый нервный процесс, вызываемый возбуждением и проявляющийся в подавлении другого возбуждения.

Первичное постсинаптическое торможение — торможение, несвязанное с первоначальным процессом возбуждения и развивающееся в результате активации специальных тормозных структур. Тормозные синапсы образуют в своих окончаниях тормозной медиатор (ГАМК, глицин, в отдельных синапсах ЦНС роль тормозного медиатора может играть ацетилхолин). На постсинаптической мембране развивается тормозной постсинаптический потенциал (ТПСП), снижающий возбудимость мембраны постсинаптического нейрона. Тормозными нейронами могут служить только вставочные нейроны, афферентные нейроны всегда являются возбуждающими. В зависимости от вида тормозных нейронов и структурной организации нейронной сети постсинаптическое торможение подразделяется на:

- 1. Реципрокное торможение. Оно лежит в основе функционирования мышц-антагонистов и обеспечивает расслабление мышцы в момент сокращения мышцы-антагониста. Афферентное волокно, проводящее возбуждение от проприорецепторов мышц (например, сгибателей), в спинном мозге делится на две ветви: одна из них образует синапс на мотонейроне, иннервирующем мышцу-сгибатель, а другая — на вставочном, тормозном, образующем тормозной синапс на мотонейроне, иннервирующем мышцу-разгибатель. В результате возбуждение, приходящее по афферентному волокну, вызывает возбуждение мотонейрона, иннервирующего сгибатель и торможение мотонейрона мышцы-разгибателя.

- 2. Возвратное торможение. Оно реализуется через тормозные клетки Реншоу, открытые в спинном мозге. Аксоны мотонейронов передних рогов отдают коллатераль на тормозной нейрон Реншоу, аксоны которого возвращаются на тот же мотонейрон, образуя на нем тормозные синапсы. Таким образом формируется контур с отрицательной обратной связью, позволяющий стабилизировать частоту разрядов мотонейрона.

- 3. Центральное (Сеченовское) торможение. Оно осуществляется тормозными вставочными нейронами, через которые реализуется влияние на мотонейрон спинного мозга, возбуждения, возникающего в зрительных буграх под влиянием их раздражения. На мотонейроне спинного мозга суммируются ВПСП, возникающие в болевых рецепторах конечности и ТПСП, возникающие в тормозных нейронах под влиянием возбуждения таламуса и ретикулярной формации. В результате время защитного сгибательного рефлекса возрастает.

- 4. Латеральное торможение осуществляется с помощью тормозных вставочных нейронов в параллельных нейронных сетях.

- 5. Первичное пресинаптическое торможение развивается в терминальных отделах аксонов (перед пресинаптической структурой) под влиянием специальных аксо-аксональных тормозных синапсов. Медиатор этих синапсов вызывает деполяризацию мембраны терминалей и приводит их в состояние, подобное катодической депрессии Вериго. Мембрана в области такого бокового синапса препятствует проведению потенциалов действия к пресинаптической мембране, активность синапса уменьшается.

Пресинаптическим торможением называют снижение или выключение активности клетки за счет синаптического торможения оканчивающейся на ней возбуждающей терминали. Явление пресинаптического торможения зафиксировали Гассер и Грэхем в 1933 г., наблюдая эффект развития торможения сгибательных рефлексов при раздражении других корешков. Данный вид торможения термином “пресинаптическое торможение” впервые обозначили Фрэнк и Фуортес в 1957 г.

Увеличение частоты предварительных раздражений изменяет характер подавления. В частности, одна серия стимуляции с частотой 200-300 импульсов в секунду вызывает максимальное подавление менее чем на 10%, а две серии — подавление менее чем на 20%. При пресинаптическом торможении подавление моносинаптического ВПСП не связано с какими-либо изменениями их временных параметров.

Тормозные синапсы на окончаниях волокон обеспечивают довольно значительную деполяризацию, называемую деполяризацией первичных афферентов, или же первичную эфферентную деполяризацию (ПАД). В спинном мозгу ПАД обнаруживает длительную фазу (до 25 мс) нарастания до закругленной вершины и характеризуется большей продолжительностью по сравнению с постсинаптическими процессами. Большая продолжительность ПАД объясняется или длительным действием медиатора, или медленным, пассивным снижением деполяризации вследствие большой электрической постоянной времени мембраны. Пассивно снижающаяся компонента ПАД снимается импульсом, распространяющимся по афферентному волокну до его центральных окончаний.

Существует соответствие во всех отношениях между наблюдаемой деполяризацией первичных афферентных волокон и подавлением их синаптического возбуждающего действия.

Пресинаптическая деполяризация афферентов уменьшает величину их пресинаптического спайкового потенциала и таким образом уменьшает вызываемый им ВПСП. По данным Каца (1962), снижение спайкового потенциала на 5 мВ приводит к снижению выброса квантов медиатора и к снижению ВПСП до 50% и менее.

Характер ПАД в различных нейронах отличается по своим характеристикам. В целом временные параметры сравнимы. ПАД волокон кожного нерва отличается большей величиной амплитуды на одиночные раздражения с более коротким латентным периодом (около 2 мс), максимум также достигается ранее, чем в случае ПАД, вызываемых ритмическим раздражением нервных волокон, идущих от мышц. ПАД в клиновидном ядре имеет короткий латентный период (около 2 мс) и быстрый подъем до максимума.

Тормозные синапсы имеют химическую природу, медиатором в них служит ГАМК. Деполяризация первичных афферентов инактивирует возбуждающие натриевые каналы. Шунтирование натриевых каналов снижает амплитуду пресинаптического потенциала действия. В результате синаптическая передача моторного импульса ослабляется или исключается.

Во всех типах возбуждающих синапсов обнаруживается тесная зависимость между деполяризацией пресинаптических волокон и торможением синаптической передачи. Это торможение влияет не только на местные спинномозговые рефлексы, но также и на синаптические передачи в восходящих путях как от кожных афферентов, так и на спиноцеребеллярные. Кроме того, пресинаптическое торможение влияет на синаптические передачи задних столбов в ядра нежного и клиновидного пучков. Нисходящие импульсы из коры головного мозга и ствола мозга также оказывают пресинаптическое тормозное влияние на волокна группы и кожные афферентные волокна в спинном мозгу и клиновидном ядре. Обнаружено пресинаптическое торможение вторичных афферентных волокон отходящих от клиновидного ядра и имеющих переключение в таламусе. Синапсы с пресинаптическим торможением обнаружены в связанном с таламусом ядре мозга — латеральном коленчатом теле. В коре головного мозга не выявлено синаптических структур, которые могли бы осуществлять пресинаптическое торможение. На этих высших уровнях нервной системы доминирует постсинаптическое торможение. Пресинаптическое торможение действует как отрицательная обратная связь, уменьшая приток сенсорной информации в центральную нервную систему. Обычно эта отрицательная обратная связь не имеет точной топографии, но обычно концентрируется в пределах одной сенсорной модальности. Пресинаптическое торможение служит механизмом регуляции двигательных систем спинного мозга. Его особенностью является возможность специфического воздействия на отдельные синаптические входы без изменений возбудимости всей клетки. Таким образом, избыточная информация устраняется еще до того, как достигает места интеграции клеточного тела нейрона.

Вторичное торможение не связано с тормозными структурами, является следствием предшествующего возбуждения. Пессимальное торможение (открыто Н.Е. Введенским в 1886 г.) развивается в полисинаптических рефлекторных дугах при чрезмерной активации центральных нейронов и играет предохранительную роль. Оно выражается в стойкой деполяризации мембраны, приводящей к инактивации натриевых каналов. Торможение вслед за возбуждением» развивается в нейронах непосредственно после потенциала действия и характерно для клеток с длительной следовой гиперполяризацией. Таким образом, процессы торможения в локальных нейронных сетях уменьшают избыточную активность и участвуют в поддержании оптимальных режимов активности нейронов.

Механизмы координации рефлекторной деятельности: реципрокная иннервация, доминанта (А.А.Ухтомский), принципы обратной связи и общего конечного пути, принцип субординации.

Принцип иррадиации возбуждения. Иррадиация — распространение, расширение рефлекторного ответа. Это феномен “растекания” возбуждения по нейронам центральной нервной системы, развивающийся или после действия сверхсильного раздражителя, или на фоне выключения торможения. Распространение возбуждения возможно за счет многочисленных контактов между нейронами, возникающих при ветвлении аксонов и дендритов вставочных нейронов. Иррадиация позволяет увеличивать количество участвующих в рефлекторном ответе групп мышц. Ограничивают иррадиацию тормозные нейроны и синапсы.

На фоне действия стрихнина, блокирующего тормозные синапсы, наступают генерализованные судороги при тактильной стимуляции любого участка тела или при раздражении рецепторов любой сенсорной системы. В коре больших полушарий наблюдается явление иррадиации процесса торможения.

В основе координации рефлекторных актов лежат определенные механизмы, основанные на структурно-функциональной организации ЦНС и обозначаемые как “принципы” формирования рефлекторного ответа.

Принцип реципрокной иннервации. Реципрокная (сопряженная) координация открыта Н.Е. Введенским в 1896 году. Обусловлена реципрокным торможением, т.е. активация одного рефлекса одновременно сопровождается торможением второго, противоположного по своей физиологической сущности.

Принцип общего «конечного пути». Открыт английским физиологом Ч.Шеррингтоном (1906). Один и тот же рефлекс (например, сокращение мышцы) может быть вызван раздражением различных рецепторов, т.к. один и тот же конечный — мотонейрон передних рогов спинного мозга входит в состав многих рефлекторных дуг. Рефлексы, дуги которых имеют общий конечный путь, подразделяются на агонистические и антагонистические. Первые усиливают, вторые тормозят друг друга, как бы конкурируя за конечный результат. В основе подкрепления лежит конвергенция и суммация, в основе конкуренции за конечный путь — сопряженное торможение.

Принцип обратной связи. Любой рефлекторный акт контролируется благодаря обратной связи с центром. Обратная связь состоит во вторичной афферентации, поступающей в ЦНС от рецепторов, которые возбуждаются при изменении функциональной активности рабочего органа. Например, потенциалы действия, обусловленные возбуждением рецепторов мышц, сухожилий и суставных сумок сгибающейся конечности, в процессе осуществления акта сгибания поступают во все структуры ЦНС, начиная от центров спинного мозга. Различают обратную связь положительную (усиливающую рефлекс, который является источником обратной афферентации) и отрицательную, когда рефлекс, ее вызывающий, тормозится. Обратная связь лежит в основе саморегуляции функций организма.

Принцип отдачи. Феномен отдачи состоит в быстрой смене одного рефлекса другим противоположного значения. Например, после сгибания конечности ее разгибание происходит быстрее, особенно если сгибание было сильным. Механизм этого явления состоит в том, что при сильном сокращении мышц возбуждаются рецепторы Гольджи сухожилий, которые через тормозные вставочные нейроны тормозят мотонейроны сгибательных мышц и образуют ветвь, которая возбуждает центр мышц — разгибателей. Благодаря этому механизму можно получить сумму рефлексов — цепные рефлексы (окончание одного рефлекторного ответа инициирует следующий) и ритмические (многократное повторение ритмичных движений).

Принцип доминанты. Конечный поведенческий эффект при координации рефлексов может быть изменен в зависимости от функционального состояния центров (наличия доминантных очагов возбуждения).

Особенности доминантного очага возбуждения:

- 1. Повышенная возбудимость нейронов.

- 2. Стойкость процесса возбуждения.

- 3. Способность к суммации возбуждения.

- 4. Иннертность. Очаг доминирует, подавляет соседние центры путем сопряженного торможения, возбуждаясь за их счет. Доминанту можно получить химическим воздействием на центры, например, стрихнином. В основе доминантного возбуждения лежит способность возбудительного процесса к иррадиации по нейронным цепям.

Физиология — наука, которая дает нам представление о человеческом организме и протекающих в нем процессах. Одним из таких процессов является торможение ЦНС. Оно представляет собой процесс, который порождается возбуждением и выражается в предупреждении появления другого возбуждения. Это способствует обеспечению нормальной деятельности всех органов и защищает нервную систему от перевозбуждения. Сегодня известно множество видов торможения, которые играют важную роль в работе организма. Среди них выделяют и реципрокное торможение(сочетанное), которое образуется в определенных тормозных клетках.

Виды центрального первичного торможения

Первичное торможение наблюдается в определенных клетках. Они находятся возле тормозных нейронов, которые производят нейротрансмиттеры. В ЦНС бывают такие виды торможения первичного: возвратное, реципрокное, латеральное торможение. Рассмотрим, как работает каждый из них:

- Латеральное торможение характеризуется затормаживанием нейронов тормозной клеткой, что находится около них. Часто этот процесс наблюдается между такими нейронами сетчатки глаз, как биполярные и ганглиозные. Это способствует созданию условий для отчетливого видения.

- Реципрокное — характеризуется взаимной реакцией, когда одни нервные клетки производят торможение других через вставочный нейрон.

- Возвратное — обуславливается торможением нейроном клетки, что тормозит этот же нейрон.

- Возвратное облегчение характеризуется понижением реакции иными тормозными клетками, при котором наблюдается уничтожение этого процесса.

В простых нейронах ЦНС происходит после возбуждения притормаживание, появляются следы гиперполяризации. Таким образом, реципрокное и возвратное торможение в происходят благодаря включению в цепь спинномозгового рефлекса особого тормозного нейрона, который именуется клеткой Реншоу.

Описание

В ЦНС постоянно работают два процесса — торможение и возбуждение. Торможение при этом направлено на прекращение или ослабление определенной деятельности в организме. Оно образуется при встрече двух возбуждений — тормозящего и тормозного. Реципрокное торможение представляет собой то, при котором возбуждение одних нервных клеток тормозит другие клетки через промежуточный нейрон, что имеет связь только с другими нейронами.

Экспериментальное открытие

Реципрокное торможение и возбуждение в ЦНС были выявлены и изучены Веденским Н.Е. Он проводил эксперимент на лягушке. На кожном покрове задней ее конечности осуществлялось возбуждение, которое вызывало сгиб и выпрямление конечности. Таким образом, согласованность этих двух механизмов представляет собой общую особенность всей нервной системы и наблюдается в головном и спинном мозге. Было установлено в ходе экспериментов, что совершение каждого действия движения основано на взаимосвязи торможения и возбуждения на одних и тех же нервных клетках ЦНС. Введенский Н.В говорил о том, что при возникновении возбуждения в какой-либо точке ЦНС вокруг этого очага появляется индукция.

Сочетанное торможение по Ч. Шеррингтону

Шеррингтон Ч. утверждает, что обеспечении полной согласованности конечностей и мышц. Этот процесс дает возможность конечностям сгибаться и выпрямляться. Когда человек сводит конечность, в колене образуется возбуждение, что переходит в спинной мозг на центр сгибательных мышц. Одновременно в центре разгибательных мышц появляется реакция замедления. Так происходит и наоборот. Запускается это явление при двигательных актах, имеющих большую сложность (прыжок, бег, ходьба). Когда человек идет, он поочередно сгибает и выпрямляет ноги. При согнутой правой ноге в центре сустава появляется возбуждение, в ином направлении происходит процесс торможения. Чем сложнее двигательные акты, тем большее число нейронов, которые несут ответственность за определенные мышечные группы, находятся в реципрокных отношениях. Таким образом, возникает благодаря работе вставочных нейронов спинного мозга, что отвечают за процесс торможения. Координированные отношения нейронов непостоянны. Изменчивость отношений между двигательными центрами дает возможность человеку делать непростые движения, например, играть на музыкальных инструментах, танцевать и прочее.

Реципрокное торможение: схема

Если рассматривать схематически этот механизм, то он имеет следующий вид: раздражитель, который поступает от афферентной части через обычный (вставочный) нейрон, вызывает возбуждение в нервной клетке. Нервная клетка приводит в движение мышцы-сгибатели, а через клетку Реншоу тормозит нейрон, что заставляет двигаться мышцы-разгибатели. Таким вот образом протекает координированное движение конечности.

Разгибание конечности происходит наоборот. Так, обеспечивает образование реципрокных отношений между центрами нервов определенных мышц благодаря клеткам Реншоу. Такое торможение является практичным с точки зрения физиологии, поскольку делает легким движение колена без какого-либо вспомогательного контролирования (произвольного или непроизвольного). Если бы этого механизма не было, то появилась бы механическая борьба мышц человека, судороги, а не скоординированные акты движения.

Суть сочетанного торможения

Реципрокное торможение позволяет организму делать произвольные движения конечностями: как легкие, так и достаточно сложные. Суть этого механизма заключается в том, что нервные центры противоположного действия находятся одновременно в противоположном состоянии. Например, при возбуждении центра вдоха центр выдоха заторможен. Если сосудосуживающий центр находится в возбужденном состоянии, то сосудорасширяющий в это время пребывает в заторможенном. Таким образом, сопряженное торможение центров рефлексов противоположного действия обеспечивает координацию движений и осуществляется с помощью специальных тормозных нервных клеток. Возникает согласованный сгибательный рефлекс.

Торможение по Вольпе

Вольпе в 1950 году было сформулировано предположение о том, что тревога представляет собой стереотип поведения, который закреплен в результате реакций на ситуации, которые ее вызывают. Связь между стимулом и реакцией может быть ослаблена в случае действия фактора, который тормозит тревогу, например, расслабление мышц. Вольпе назвал этот процесс «». Он лежит сегодня в основе метода поведенческой психотерапии — систематической десенситизации. В ее ходе пациента вводят во множество представляемых ситуаций, одновременно вызывается мышечное расслабление при помощи транквилизаторов или гипноза, которое снижает уровень тревоги. По мере закрепления отсутствия тревоги в легких ситуациях, пациент переходит к сложным ситуациям. В результате терапии человек приобретает навыки самостоятельно контролировать тревожные ситуации в реальности при помощи техники мышечного расслабления, которой он овладел.

Таким образом, реципрокное торможение было открыто Вольпе и широко применяется сегодня в психотерапии. Суть метода заключается в том, что происходит уменьшение силы определенной реакции под воздействием иной, которая была вызвана одновременно. Этот принцип находится в основе конт-обуславливания. Сочетанное торможение обуславливается тем, что реакция страха или тревоги затормаживается эмоциональной реакцией, которая возникает одновременно и является несовместимой со страхом. Если такое торможение происходит периодически, то условная связь между ситуацией и реакцией тревоги ослабевает.

Метод психотерапии Вольпе

Джозеф Вольпе обратил внимание на то, что привычкам свойственно угасать в случае развития новых привычек в одинаковой ситуации. Он использовал термин «реципрокное торможение» для описания ситуаций, где появление новых реакций приводит к угасанию ранее возникавших реакций. Так, при одновременном присутствии стимулов к появлению несовместимых реакций, развитие доминирующей реакции в определенной ситуации предполагает сопряженное торможение других. На основании этого он разработал метод лечения тревожности и страхов у людей. Этот способ предполагает нахождение тех реакций, что подходят для возникновения реципрокного торможения реакций страха.

Вольпе выделял следующие реакции, что несовместимы с тревогой, применение которых даст возможность изменить поведение человека: реакции ассертивные, сексуальные, релаксация и «облегчение тревоги», а также дыхательные, моторные, медикаментозно усиленные реакции и те, что вызваны беседой. На основании всего этого были разработаны различные техники и приемы в психотерапии при лечении тревожных пациентов.

Итоги

Таким образом, на сегодняшний день учеными объяснен рефлекторный механизм, который использует реципрокное торможение. Согласно этому механизму нервные клетки возбуждают тормозные нейроны, которые находятся в спинном мозге. Это все способствует координированному движению конечностей у человека. Человек имеет способность совершать различные сложные двигательные акты.

нервной системы человека | Описание, развитие, анатомия и функции

Пренатальное и постнатальное развитие нервной системы человека

Почти все нервные клетки или нейроны генерируются во время пренатальной жизни, и в большинстве случаев после этого они не заменяются новыми нейронами. Морфологически нервная система впервые появляется примерно через 18 дней после зачатия в результате образования нервной пластинки. Функционально он появляется с первым признаком рефлекторной активности во втором пренатальном месяце, когда стимуляция прикосновением к верхней губе вызывает реакцию отдергивания головы.Многие рефлексы головы, туловища и конечностей могут появиться на третьем месяце.

В процессе своего развития нервная система претерпевает значительные изменения, чтобы достичь своей сложной организации. Чтобы произвести примерно 1 триллион нейронов, присутствующих в зрелом мозге, в среднем в течение всей пренатальной жизни необходимо генерировать 2,5 миллиона нейронов в минуту. Это включает формирование нейронных цепей, содержащих 100 триллионов синапсов, поскольку каждый потенциальный нейрон в конечном итоге связан либо с выбранным набором других нейронов, либо с конкретными целями, такими как сенсорные окончания.Более того, синаптические связи с другими нейронами устанавливаются в определенных местах на клеточных мембранах целевых нейронов. Совокупность этих событий не считается исключительным продуктом генетического кода, поскольку генов просто не хватает, чтобы объяснить такую сложность. Скорее, дифференцировка и последующее развитие эмбриональных клеток в зрелые нейроны и глиальные клетки достигается двумя наборами влияний: (1) специфическими подмножествами генов и (2) стимулами окружающей среды внутри и вне эмбриона.Генетические влияния имеют решающее значение для развития нервной системы в упорядоченной и временной последовательности. Клеточная дифференцировка, например, зависит от серии сигналов, регулирующих транскрипцию, процесса, в котором молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) дают начало молекулам рибонуклеиновой кислоты (РНК), которые, в свою очередь, выражают генетические сообщения, контролирующие клеточную активность. Влияния окружающей среды, происходящие от самого эмбриона, включают клеточные сигналы, которые состоят из диффундирующих молекулярных факторов ( см. Ниже Развитие нейронов).К факторам внешней среды относятся питание, сенсорный опыт, социальное взаимодействие и даже обучение. Все это важно для правильной дифференциации отдельных нейронов и тонкой настройки синаптических связей. Таким образом, нервная система требует непрерывной стимуляции на протяжении всей жизни для поддержания функциональной активности.

Развитие нейронов

На второй неделе пренатальной жизни быстро растущая бластоциста (связка клеток, на которую делится оплодотворенная яйцеклетка) превращается в так называемый эмбриональный диск.Эмбриональный диск вскоре приобретает три слоя: эктодерму (внешний слой), мезодерму (средний слой) и энтодерму (внутренний слой). Внутри мезодермы растет хорда, осевой стержень, который служит временным позвоночником. И мезодерма, и хорда выделяют химическое вещество, которое заставляет соседние недифференцированные клетки эктодермы утолщаться вдоль того, что станет дорсальной средней линией тела, образуя нервную пластинку. Нервная пластинка состоит из нервных клеток-предшественников, известных как нейроэпителиальные клетки, которые развиваются в нервную трубку ( см. Ниже Морфологическое развитие).Затем нейроэпителиальные клетки начинают делиться, диверсифицироваться и давать незрелые нейроны и нейроглию, которые, в свою очередь, мигрируют из нервной трубки в свое окончательное местоположение. Каждый нейрон образует дендриты и аксон; аксоны удлиняются и образуют ветви, концы которых образуют синаптические связи с выбранным набором целевых нейронов или мышечных волокон.

Человеческое эмбриональное развитиеРазвитие человеческого эмбриона на 18-й день, на стадии диска или щита, показано на трех четвертях (слева) и в поперечном сечении (справа).

Британская энциклопедия, Inc. Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчасЗамечательные события этого раннего развития включают упорядоченную миграцию миллиардов нейронов, рост их аксонов (многие из которых широко распространяются по всему мозгу) и формирование тысяч синапсов между отдельными аксонами и их целевыми нейронами. Миграция и рост нейронов зависят, по крайней мере частично, от химических и физических воздействий.Растущие концы аксонов (называемые конусами роста), по-видимому, распознают и реагируют на различные молекулярные сигналы, которые направляют аксоны и нервные ветви к их соответствующим целям и устраняют те, которые пытаются синапсировать с неподходящими целями. Как только синаптическая связь установлена, клетка-мишень высвобождает трофический фактор (например, фактор роста нервов), который необходим для выживания нейрона, синапсирующегося с ней. Сигналы физического наведения участвуют в наведении контактов или миграции незрелых нейронов по каркасу из глиальных волокон.

В некоторых регионах развивающейся нервной системы синаптические контакты изначально не являются точными или стабильными, и позже за ними следует упорядоченная реорганизация, включая устранение многих клеток и синапсов. Нестабильность некоторых синаптических связей сохраняется до наступления так называемого критического периода, до которого влияние окружающей среды играет значительную роль в правильной дифференцировке нейронов и в тонкой настройке многих синаптических связей. После критического периода синаптические связи становятся стабильными и вряд ли будут изменены под влиянием окружающей среды.Это говорит о том, что на определенные навыки и сенсорную деятельность можно повлиять во время развития (включая послеродовую жизнь), а для некоторых интеллектуальных навыков эта способность к адаптации предположительно сохраняется во взрослой жизни и в конце жизни.

Что такое взаимность?

Что такое взаимность?

Взаимность — это процесс обмена вещами с другими людьми для получения взаимной выгоды. Норма взаимности, иногда называемая правилом взаимности, является социальной нормой, когда, если кто-то что-то делает для вас, вы чувствуете себя обязанным ответить на услугу.Взаимодействие с другими людьми

Процесс социализации играет важную роль в развитии этой потребности отвечать взаимностью. Благодаря опыту дети учатся делиться с другими, по очереди и взаимодействовать друг с другом. Взаимность играет важную роль в развитии и продолжении отношений. Он также играет важную роль в убеждении или побуждении других принять определенные убеждения или поведение.

Как узнать?

Вы когда-нибудь чувствовали себя обязанными что-то сделать для кого-то, потому что он сначала что-то сделал для вас? Норма взаимности — это всего лишь один из типов социальных норм, который может оказать сильное влияние на наше поведение.

Норма взаимности работает по простому принципу: люди склонны чувствовать себя обязанными отвечать за услугу после того, как люди оказали им услугу.

Когда ваши новые соседи приносят тарелку печенья, чтобы поприветствовать вас по соседству, вы можете почувствовать себя обязанным ответить вам одолжением, когда они попросят вас позаботиться об их собаке, пока они в отпуске.

Типы взаимности

Существует три основных типа взаимности:

- Обобщенная взаимность : Эта форма часто подразумевает обмены внутри семьи или друзей.Нет ожидания ответной услуги; вместо этого люди просто делают что-то для другого человека, исходя из предположения, что этот человек сделает то же самое для них. Этот тип взаимности связан с альтруизмом.

- Сбалансированная взаимность : Этот тип включает расчет стоимости обмена и ожидание того, что услуга будет возвращена в течение определенного периода времени. Например, кто-то может обменять что-то, что у него есть, будь то умение или материальный предмет, на что-то представляющее равную ценность.

- Отрицательная взаимность : эта форма взаимности возникает, когда одна сторона, участвующая в обмене, пытается получить от нее больше, чем другая сторона. Продажа столь необходимого предмета по завышенной цене — один из примеров отрицательной взаимности.

использует

Одна из областей, где эта норма обычно применяется, — это маркетинг. Маркетологи используют широкий спектр стратегий, чтобы убедить потребителей совершить покупки. Некоторые из них просты, например распродажи, купоны и специальные акции.Другие гораздо более тонкие и используют принципы человеческой психологии, о которых многие даже не подозревают.

Другие примеры взаимности включают:

- Продавец дает халяву потенциальному покупателю в надежде, что это заставит его вернуть услугу, купив что-то

- Лидер, предлагающий своим последователям внимание и наставничество в обмен на лояльность

- Предлагаем клиентам ценную информацию в обмен на подписку на будущие маркетинговые предложения

Влияние взаимности

У взаимности есть несколько очевидных преимуществ.Во-первых, забота о других помогает выживанию вида.

В ответ мы гарантируем, что другие люди получат помощь, когда они в ней нуждаются, и что мы получим помощь, когда она нам понадобится.

Взаимность также позволяет людям делать то, что они не смогли бы сделать в одиночку. Работая вместе или обмениваясь услугами, люди могут достичь большего, чем по отдельности.

Взаимность и убеждение

Существует также ряд приемов убеждения, использующих тактику взаимности.Эти стратегии используются людьми, которые пытаются убедить вас действовать или выполнить просьбу, например продавцами или политиками.