Симистор. Принцип работы, параметры и обозначение на схеме.

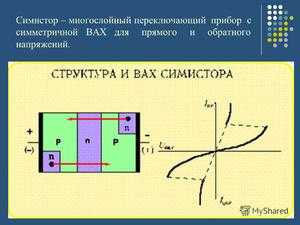

Симметричный тиристор

Если проанализировать путь развития полупроводниковой электроники, то почти сразу становится понятно, что все полупроводниковые приборы созданы на переходах или слоях (n-p, p-n).

Простейший полупроводниковый диод имеет один переход (p-n) и два слоя.

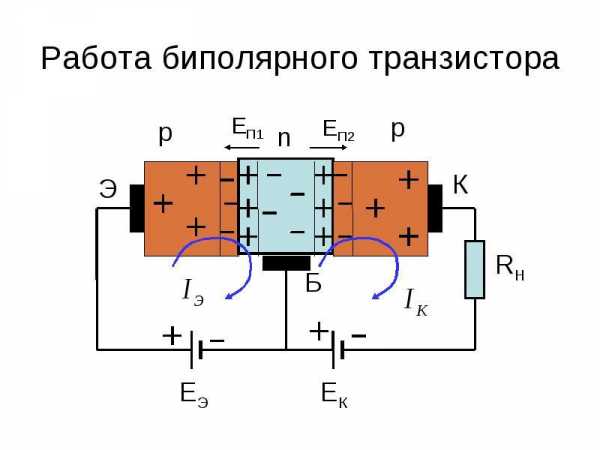

У биполярного транзистора два перехода и три слоя (n-p-n, p-n-p). А что будет, если добавить ещё один слой?

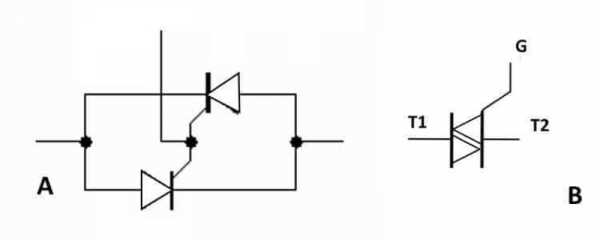

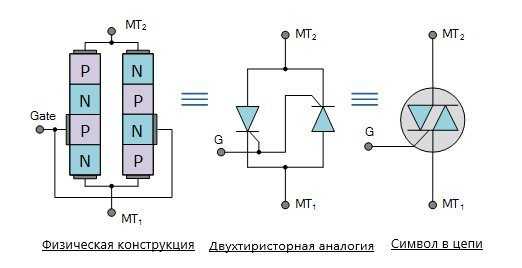

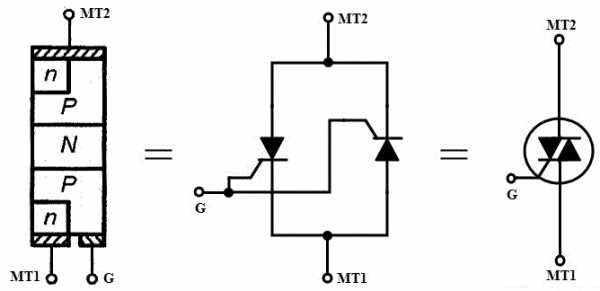

Тогда мы получим четырёхслойный полупроводниковый прибор, который называется тиристор. Два тиристора включенные встречно-параллельно и есть симистор, то есть симметричный тиристор.

В англоязычной технической литературе можно встретить название ТРИАК (TRIAC – triode for alternating current).

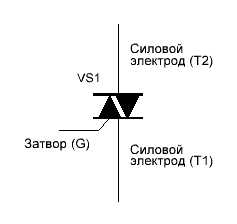

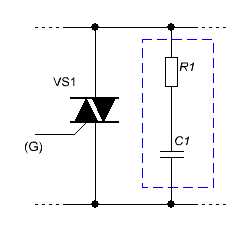

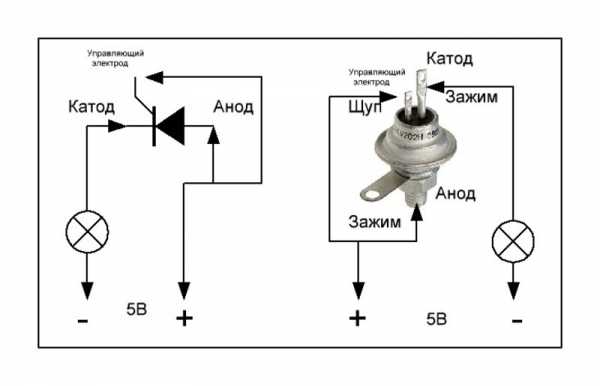

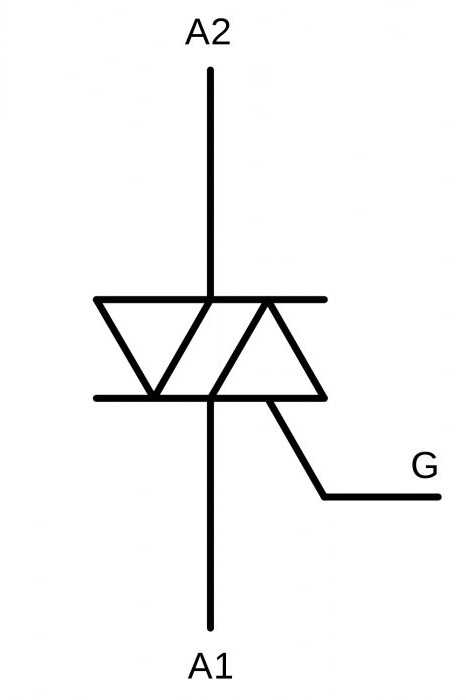

Вот таким образом симистор изображается на принципиальных схемах.

У симистора три электрода (вывода). Один из них управляющий. Обозначается он буквой G

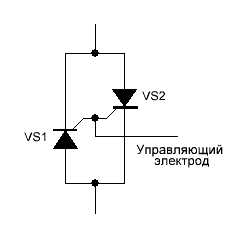

А это эквивалентная схема симистора выполненного на двух тиристорах.

Следует отметить, что симистор управляется несколько по-другому, нежели эквивалентная тиристорная схема.

Симистор достаточно редкое явление в семье полупроводниковых приборов. По той простой причине, что изобретён и запатентован он был в СССР, а не в США или Европе. К сожалению, чаще бывает наоборот.

Как работает симистор?

Если у тиристора есть конкретные анод и катод, то электроды симистора так охарактеризовать нельзя, поскольку каждый электрод является и анодом, и катодом одновременно. Поэтому в отличие от тиристора, который проводит ток только в одном направлении, симистор способен проводить ток в двух направлениях. Именно поэтому симистор прекрасно работает в сетях переменного тока.

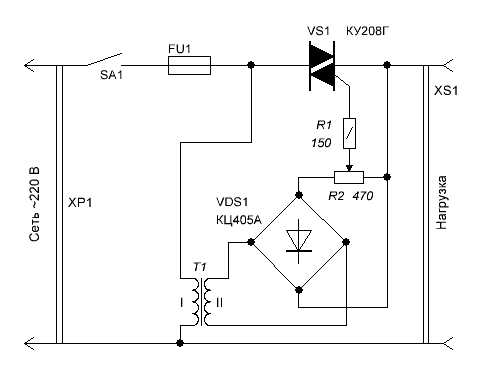

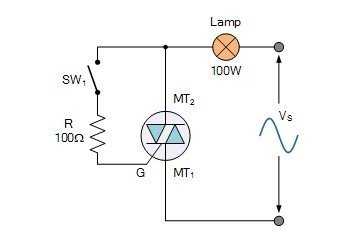

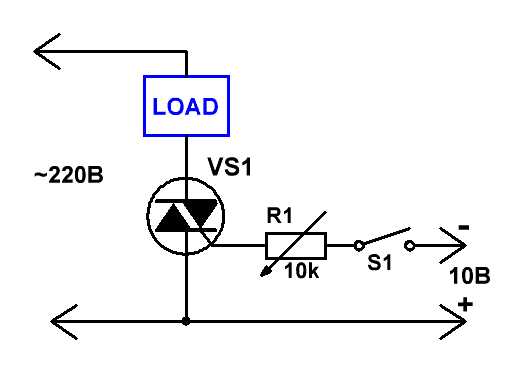

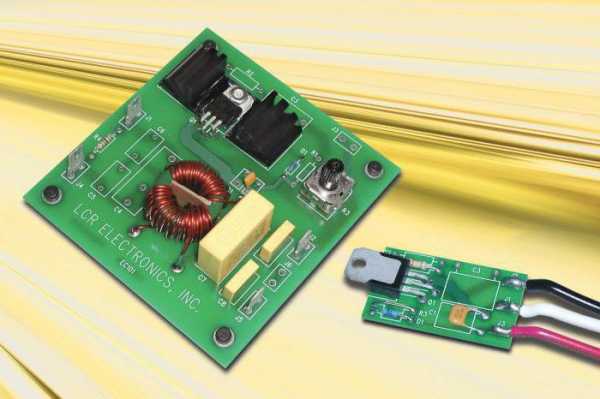

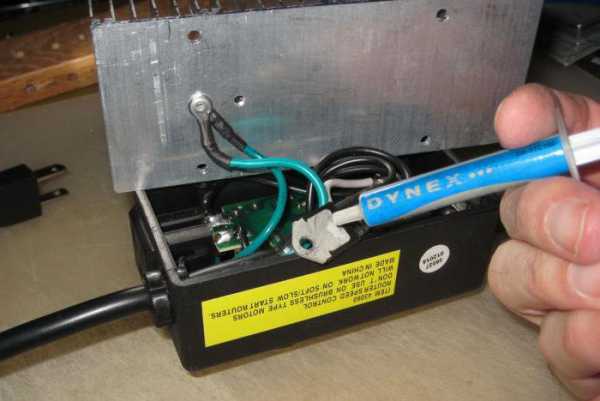

Очень простой схемой, характеризующей принцип работы и область применения симистора, может служить электронный регулятор мощности. В качестве нагрузки можно использовать что угодно: лампу накаливания, паяльник или электровентилятор.

Симисторный регулятор мощности

После подключения устройства к сети на один из электродов симистора подаётся переменное напряжение. На электрод, который является управляющим, с диодного моста подаётся отрицательное управляющее напряжение. При превышении порога включения симистор откроется, и ток пойдёт в нагрузку. В тот момент, когда напряжение на входе симистора поменяет полярность, он закроется. Потом процесс повторяется.

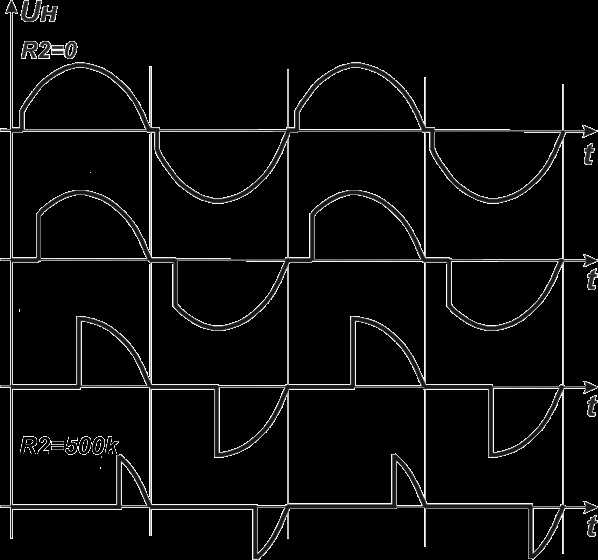

Чем больше уровень управляющего напряжения, тем быстрее включится симистор и длительность импульса на нагрузке будет больше. При уменьшении управляющего напряжения длительность импульсов на нагрузке будет меньше. После симистора напряжение имеет пилообразную форму с регулируемой длительностью импульса. В данном случае, изменяя управляющее напряжение, мы можем регулировать яркость электрической лампочки или температуру жала паяльника.

Симистор управляется как отрицательным, так и положительным током. В зависимости от полярности управляющего напряжения рассматривают четыре, так называемых, сектора или режима работы. Но этот материал достаточно сложен для одной статьи.

Если рассматривать симистор, как электронный выключатель или реле, то его достоинства неоспоримы:

Невысокая стоимость.

По сравнению с электромеханическими приборами (электромагнитными и герконовыми реле) большой срок службы.

Отсутствие контактов и, как следствие, нет искрения и дребезга.

К недостаткам можно отнести:

Симистор весьма чувствителен к перегреву и монтируется на радиаторе.

Не работает на высоких частотах, так как просто не успевает перейти из открытого состояния в закрытое.

Реагирует на внешние электромагнитные помехи, что вызывает ложное срабатывание.

Для защиты от ложных срабатываний между силовыми выводами симистора подключается RC-цепочка. Величина резистора R1 от 50 до 470 ом, величина конденсатора C1 от 0,01 до 0,1 мкф. В некоторых случаях эти величины подбираются экспериментально.

Основные параметры симистора.

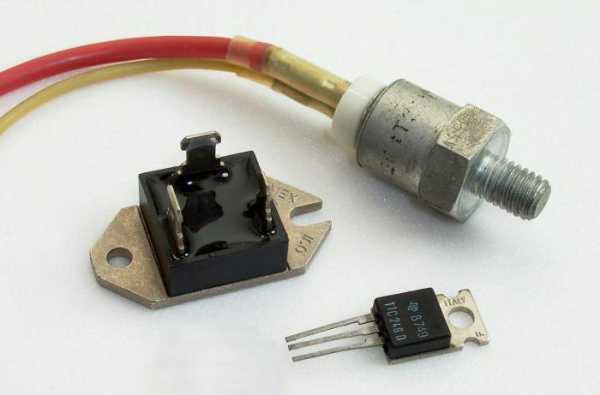

Основные параметры удобно рассмотреть на примере популярного отечественного симистора КУ208Г. Будучи разработан и выпущен достаточно давно, он продолжает оставаться востребованным у любителей сделать что-то своими руками. Вот его основные параметры.

Максимальное обратное напряжение – 400V. Это означает, что он прекрасно может управлять нагрузкой в сети 220V и ещё с запасом.

В импульсном режиме напряжение точно такое же.

Максимальный ток в открытом состоянии – 5А.

Максимальный ток в импульсном режиме – 10А.

Наименьший постоянный ток, необходимый для открытия симистора – 300 мА.

Наименьший импульсный ток – 160 мА.

Открывающее напряжение при токе 300 мА – 2,5 V.

Открывающее напряжение при токе 160 мА – 5 V.

Время включения – 10 мкс.

Время выключения – 150 мкс.

Как видим, для открывания симистора необходимым условием является совокупность тока и напряжения. Больше ток, меньше напряжение и наоборот. Следует обратить внимание на большую разницу между временем включения и выключения (10 мкс. против 150 мкс.).

Оптосимистор.

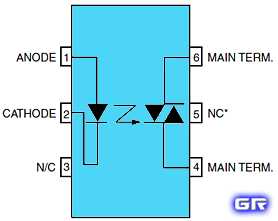

Современная и перспективная разновидность симистора – это оптосимистор. Название говорит само за себя. Вместо управляющего электрода в корпусе симистора находится светодиод, и управление осуществляется изменением напряжения на светодиоде. На изображении показан внешний вид оптосимистора MOC3023 и его внутреннее устройство.

Оптосимистор MOC3023

Устройство оптосимистора

Как видим, внутри корпуса смонтирован светодиод и симистор, который управляется за счёт излучения светодиода. Выводы, отмеченные как N/C и NC, не используются, и не подключаются к элементам схемы. NC – это сокращение от Not Connect, которое переводится с английского как «не подключается».

Самое ценное в оптосимисторе это то, что между цепью управления и силовой цепью осуществлена полная гальваническая развязка. Это повышает уровень электробезопасности и надёжности всей схемы.

Главная » Радиоэлектроника для начинающих » Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

назначение и основные характеристики, принцип работы для «чайников» и проверка в схемах

Полупроводниковые элементы применяются для создания различных устройств и техники. Некоторые из них выполняют функции электронных ключей, например, симисторы. Большинство радиолюбителей сталкивается с ремонтом различной техники, в которой он применяется. Для выполнения качественного ремонта следует получить подробную информацию о детали, выяснить ее структуру и принцип работы.

Общие сведения

Симистор (триак) является одним из видов тиристора и обладает большим количеством переходов p-n-типа. Его целесообразно применять в цепях переменного тока для электронного управления. Чтобы понять принцип работы симистора «чайникам» в этом вопросе, следует рассмотреть его структуру, функцию и сферы применения.

Информация о ключах

Ключи — устройства, которые применяются для коммутации или переключения в электрических цепях. Существует три их вида, и каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками. Классифицируются ключи по типу переключения:

- Механические.

- Электромеханические.

- Электронные.

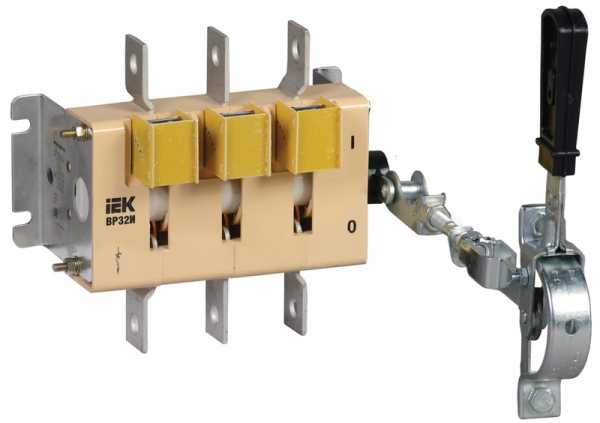

К механическим ключам относятся выключатели и рубильники. Применяются они в случаях необходимости ручной коммутации для замыкания одного или нескольких групп контактов. К виду электромеханических ключей следует отнести реле (контакторы). Электромагнитное реле состоит из магнита, представляющего катушку с подвижным сердечником. При подаче питания на катушку она притягивает сердечник с группой контактов: одни контакты замыкаются, а другие — размыкаются.

Среди достоинств применения электромеханических ключей можно выделить следующие: отсутствие падения напряжения и потери мощности на контактах, а также изолирование цепей нагрузки и коммутации. У этого типа ключей есть и недостатки:

- Число переключений ограниченно, поскольку контакты изнашиваются.

- При размыкании возникает электрическая дуга, которая приводит к разрушению контактов (электроэрозии). Невозможно применять во взрывоопасных средах.

- Очень низкое быстродействие.

Электронные ключи бывают на разной базе полупроводниковых элементов: транзисторах, управляемых диодах (тиристорах) и симметричных управляемых диодах (симисторах). Простейшим электронным ключом является транзистор биполярного типа с коллектором, эмиттером и базой, состоящего из 2 p-n-переходов. По структуре они бывают 2 типов: n-p-n и р-n-p.

Поскольку транзистор состоит из 2 p-n-переходов, то в зависимости от состояния, в которых они находятся, различают 4 режима работы: основной, инверсный, насыщения и отсечки. При активном режиме открыт коллекторный переход, а при инверсном — эмиттерный. При двух открытых переходах транзистор работает в режиме насыщения. При условии, что закрыты оба перехода, он будет работать в режиме отсечки.

Для использования транзистора необходимо всего 2 его состояния. Режим отсечки происходит при отсутствии тока базы, следовательно, при этом ток коллектора равен 0. При подаче достаточного значения тока на базу полупроводниковый прибор будет работать в режиме насыщения, т. е. в открытом состоянии.

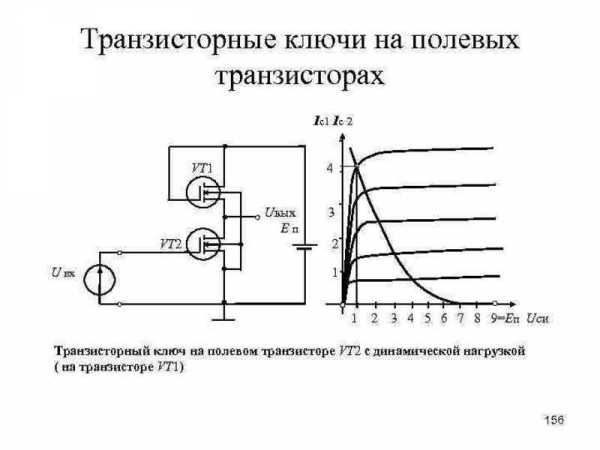

Если рассматривать ключи на полевых транзисторах, то появляется возможность менять его проводимость при изменении величины напряжения на затворе, выполняющего функцию управляющего электрода. Управляя его работой при помощи воздействия на затвор, можно получить два состояния: открытое и закрытое. Ключи на полевых транзисторах обладают высоким быстродействием, чем на биполярных.

Электронные ключи, выполненные на тиристорах, обладают некоторыми особенностями. Тиристор является полупроводниковым радиоэлементом с p-n-p-n или n-p-n-p переходам и имеет 3, а иногда и 4 вывода. Состоит он из p-слоя (катода), n-слоя (анода) и управляющего электрода (базы). Его можно заменить 2 транзисторами разной структуры. Он представляет 2 ключа транзисторного типа, которые включены встречно. База одного транзистора подключается к коллектору другого.

При подаче на базу отпирающего тока управляемый диод откроется и останется в этом состоянии, пока величина тока не будет снижена до нулевого значения. При большом значении тока базы тиристор является обыкновенным полупроводниковым диодом, проводящим ток в одном направлении.

Он может функционировать в цепях переменного тока, но только на половину мощности. Для этих целей необходимо применять симистор.

Принцип работы симистора

Основным отличием симистора от тиристора является проводимость сразу в двух направлениях. Симистор можно заменить 2 тиристорами, которые имеют встречно-параллельное подключение на рисунке 1. На нем представлено условное графическое обозначение триака на электрических принципиальных схемах. В некоторой литературе можно встретить и другие названия: триак и симметричный управляемый диод.

Рисунок 1. Симистор (схема включения 2 тиристоров) и его графическое обозначение

Существует простой пример, который позволит понять даже «чайникам», как работает симистор. Дверь в гостинице можно открывать в двух направлениях, причем в нее могут войти и выйти сразу 2 человека. Этот простой пример показывает, что триак может пропускать ток сразу в двух направлениях (прямом и обратном), поскольку он состоит из 5 p-n-переходов. Управление его работой осуществляется при помощи базы.

Слои симисторного ключа, изготовленные из полупроводника, похожи на переход транзистора, но имеют еще 3 дополнительных области n-типа. Четвертый слой находится возле катода и является разделенным, поскольку анод и катод при движении тока выполняют некоторые функции, а при обратном направлении движения — меняются местами. Пятый слой находится возле базы.

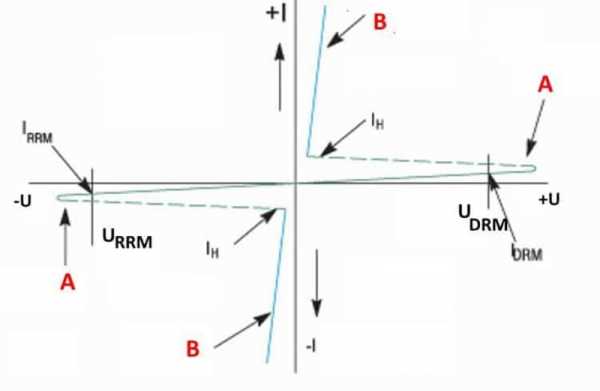

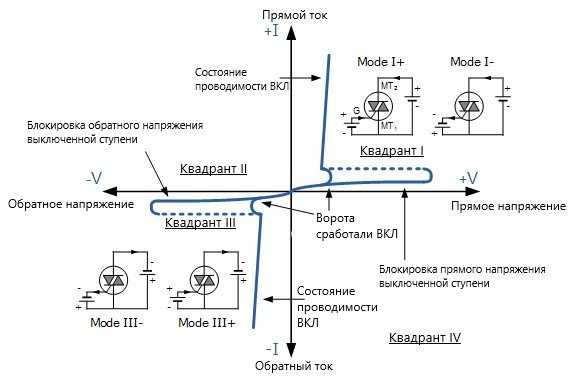

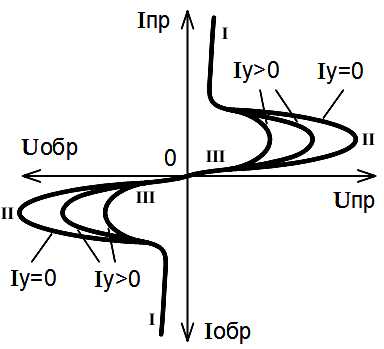

При подаче сигнала на управляющий вывод произойдет отпирание симметричного управляющегося диода, поскольку его анод будет иметь положительный потенциал. В этом случае по верхнему тиристору потечет ток. При изменении полярности ток будет течь по нижнему тиристору (рисунок 1). Об этом свидетельствует его вольт-амперная характеристика (ВАХ) на рисунке 2. Она состоит из двух кривых, повернутых на 180 градусов.

Рисунок 2. ВАХ триака

Литерой «А» обозначено его закрытое состояние, а «В» — открытое. Urrm и Udrm — допустимые значения прямого и обратного напряжений. Idrm и Irrm — прямой и обратный токи.

Виды и сферы применения

Поскольку симистор является видом тиристора, то основным их отличием является параметры управляющего электрода (базы). Кроме того, они классифицируются по другим признакам:

Конструкция.

Конструкция.- Величина тока, при которой наступает перегрузка.

- Характеристики базы.

- Значения прямых и обратных токов.

- Величина прямого и обратного напряжений.

- Тип электрической нагрузки. Бывают силовыми и обычными.

- Параметр силы тока, необходимой для открытия затвора.

- Коэффициент dv/dt или скорость, с которой происходит переключение.

- Производитель.

- Мощность.

Благодаря особенности пропускания тока в двух направлениях, их используют в цепях переменного тока, поскольку тиристор не может работать на полную мощность. Симметричные тиристоры получили широкое применение в таких устройствах:

- Приборах для регулировки яркости света или диммерах.

- Регуляторах оборотов для различного инструмента (лобзики, шуруповерты и т. д.).

- Электронной регулировке температур для индукционных плит.

- Холодильной аппаратуре для плавного запуска двигателя.

- Бытовой технике.

- Промышленности для освещения, плавного пуска приводов машин и механизмов.

Среди достоинств симисторов можно выделить незначительную стоимость, надежность и они не генерируют помехи (не используются контакты механического типа), а также длительный срок эксплуатации. К основным недостаткам следует отнести следующие: необходимость в дополнительном теплоотводе, невозможность использования на высоких частотах, а также влияние помех и шумов различного рода.

Для подавления помех следует подсоединить параллельно триаку, между катодом и анодом, цепочку из конденсатора и резистора с номиналами от 0,02 до 0,3 мкФ и от 45 до 500 Ом соответственно. Для применения в какой-либо схеме или устройстве следует знать основные технические характеристики, поскольку владение этой информацией поможет избежать множества трудностей перед начинающим радиолюбителем.

Технические характеристики

У триаков существуют характеристики, позволяющие применять их в какой-либо схеме. Кроме того, они отличаются также и производителем — бывают отечественные и импортные. Основное отличие импортных состоит в том, что нет необходимости подстраивать их работу при помощи дополнительных радиоэлементов, т. е. собирать дополнительную схему управления симистором. У симисторов существуют следующие характеристики:

Величина максимального обратного и импульсного значений напряжений, на которые он рассчитан.

Величина максимального обратного и импульсного значений напряжений, на которые он рассчитан.- Минимальное и максимальное значения тока, при котором происходит открытие его перехода, а также значение максимального импульсного тока, необходимого для его открытия.

- Период включения и выключения.

- Коэффициент dv/dt.

Характеристики в основном определяются по маркировке триаков с использованием справочника. В справочной информации имеется информация о том, как он выглядит, и дается его распиновка. При использовании триака следует учитывать такую характеристику, как dv/dt. Она показывает значения коэффициента, при котором не происходит самопроизвольное включение из-за скачков напряжения. Причинами такого включения могут служить помехи импульсного происхождения и падение напряжения при коммутации ключа. Кроме того, чтобы избежать последствий, следует применять RC-цепочку, а также ограничивающие диоды или варистор. Эта цепочка подсоединяется к эмиттеру и коллектору симистора.

При выборе триака следует обратить внимание на все характеристики, поскольку не имеет смысла использовать высоковольтный тип в схемах с низким напряжением. Например, если устройство работает от напряжения 36 В, то зарубежный симистор Zo607 с напряжением 600 В (его аналог — вта41600в) не следует применять.

Кроме того, в некоторых источниках можно встретить понятие бесснабберного симистора. Это тип, который применяется при индуктивных нагрузках. Примером такой модели являются m10lz47, mac12n и tg35c60.

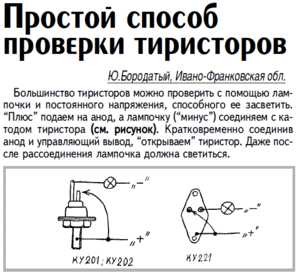

Диагностика в схемах

В некоторых случаях радиолюбитель сталкивается с проверкой симистора, однако не всегда может ее корректно произвести. В случае выхода триака из строя его желательно выпаять из платы и произвести его проверку. Обычный цифровой мультиметр для этой цели не подойдет, поскольку его ток слишком мал, чтобы открыть переход детали. Для этого подойдет обыкновенный стрелочный омметр. Вариантов проверки всего два: использовать стрелочный прибор или собрать спецсхему для этой операции. Для осуществления проверки по первому варианту необходимо руководствоваться следующим алгоритмом:

- Включить прибор в режим измерения величины сопротивления.

- Подключить щупы тестера к эмиттеру и коллектору. Если прибор показывает бесконечное сопротивление, то деталь исправна. Остальные случаи указывают на ее неисправность.

- Соединить базу и вывод Т2. В этом случае сопротивление будет в пределах от 40 до 250 Ом. Если поменять местами щупы, то прибор снова покажет бесконечность. Это свидетельствует об исправности симистора.

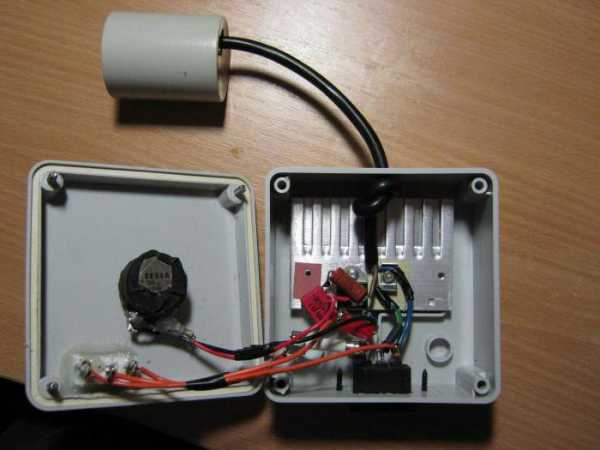

Однако первый метод диагностики в некоторых случаях дает не совсем нужные и верные результаты. Очень часто проверенная таким способом деталь в схеме не работает. Это связано с тем, что герметичность ее корпуса нарушена. Недостаток метода — неточная диагностика. Для более точной диагностики следует проверить триак в работе (схема 1). Для этого необходимо использовать лампу накаливания и аккумулятор.

Схема 1. Проверка симметричного тиристора при помощи лампы накаливания и источника питания

В этой схеме симистор будет проверен под нагрузкой. При касании управляющего электрода, лампочка загорится и будет гореть некоторое время, пока не пропадет питание на аноде или ток на базе не будет малой величины. Недостаток метода — простая конструкция, при которой неудобно осуществлять проверку, поскольку следует напаивать провода на выводы триака. После проверки при неисправной детали следует произвести замену.

Таким образом, симисторы используются в управляемых устройствах в качестве электронных ключей, способных пропускать ток в двух направлениях. Их несложно проверить и желательно использовать специальную схему для этой операции.

rusenergetics.ru

Что такое симистор (триак), характеристики, схемы: принцип работы, схемы, характеристики

В данной статье мы подробно разберем что такое симистор (триак), рассмотрим его схему и символ на схеме, кривые характеристики триака, а так же фазовый контроль симистора.

Введение

Будучи твердотельным устройством, тиристоры могут использоваться для управления лампами, двигателями или нагревателями и т.д. Однако одна из проблем использования тиристора для управления такими цепями заключается в том, что, подобно диоду, «тиристор» является однонаправленным устройством, что означает, что он пропускает ток только в одном направлении, от анода к катоду .

Для цепей переключения постоянного тока эта «однонаправленная» характеристика переключения может быть приемлемой, поскольку после запуска вся мощность постоянного тока подается прямо на нагрузку. Но в синусоидальных цепях переключения переменного тока это однонаправленное переключение может быть проблемой, поскольку оно проводит только в течение одной половины цикла (например, полуволнового выпрямителя), когда анод является положительным, независимо от того, что делает сигнал затвора. Затем для работы от переменного тока тиристором подается нагрузка только на половину мощности.

Чтобы получить двухволновое управление мощностью, мы могли бы подключить один тиристор внутри двухполупериодного мостового выпрямителя, который срабатывает на каждой положительной полуволне, или соединить два тиристора вместе в обратной параллели (спина к спине), как показано ниже. но это увеличивает как сложность, так и количество компонентов, используемых в схеме переключения.

Тиристорные конфигурации

Существует, однако, другой тип полупроводникового устройства, называемый «Триодный выключатель переменного тока» или «Триак» для краткости. Триаки также являются членами семейства тиристоров, и, как и кремниевые выпрямители, управляемые кремнием, они могут использоваться в качестве полупроводниковых переключателей питания, но что более важно, триаки являются «двунаправленными» устройствами. Другими словами, симистор может быть запущен в проводимость как положительными, так и отрицательными напряжениями, приложенными к его аноду, и положительными и отрицательными импульсами запуска, приложенными к его клемме затвора, что делает его двухквадрантным коммутирующим устройством, управляемым затвором.

Симистор ведет себя так же, как два обычных тиристоров, соединенных вместе в обратной параллельно (спина к спине) по отношению друг к другу и из — за этой конструкции два тиристоры имеют общий терминал Gate все в пределах одного трехтерминальной пакета.

Поскольку триак проводит в обоих направлениях синусоидальной формы волны, концепция анодной клеммы и катодной клеммы, используемая для идентификации главных силовых клемм тиристора, заменена обозначениями: MT 1 для главной клеммы 1 и MT 2 для главной клеммы 2.

В большинстве устройств переключения переменного тока клемма симисторного затвора связана с клеммой MT 1, аналогично взаимосвязи затвор-катод тиристора или взаимосвязи база-эмиттер транзистора. Конструкция, легирование PN и условные обозначения, используемые для обозначения триака, приведены ниже.

Схема и символ симистора

Теперь мы знаем, что «триак» — это четырехслойное PNPN в положительном направлении и NPNP в отрицательном направлении, трехполюсное двунаправленное устройство, которое блокирует ток в своем состоянии «ВЫКЛ», действующее как выключатель разомкнутой цепи, но в отличие от обычного тиристора, симистор может проводить ток в любом направлении при срабатывании одним импульсом затвора. Тогда симистор имеет четыре возможных режима срабатывания следующим образом.

- Mode + Mode = положительный ток MT 2 (+ ve), положительный ток затвора (+ ve)

- Mode — Mode = положительный ток MT 2 (+ ve), отрицательный ток затвора (-ve)

- Mode + Mode = MT 2 отрицательный ток (-ve), положительный ток затвора (+ ve)

- Mode — Mode = отрицательный ток MT 2 (-ve), отрицательный ток затвора (-ve)

И эти четыре режима, в которых может работать триак, показаны с использованием кривых характеристик триака IV.

Кривые характеристики триака IV

В квадранте tri триак обычно запускается в проводимость положительным током затвора, обозначенным выше как режим Ι +. Но это также может быть вызвано отрицательным током затвора, режим Ι–. Аналогичным образом, в квадранте <ΙΙΙ, срабатывание с отрицательным током затвора, –Ι G также является обычным режимом mode– вместе с режимом ΙΙΙ +. Однако режимы Ι– и ΙΙΙ + являются менее чувствительными конфигурациями, требующими большего тока затвора, чтобы вызвать запуск, чем более распространенные режимы запуска триаков Ι + и ΙΙΙ–.

Также, как и кремниевые управляемые выпрямители (SCR), триаки также требуют минимального удерживающего тока I H для поддержания проводимости в точке пересечения сигналов. Затем, несмотря на то, что два тиристора объединены в одно устройство симистора, они по-прежнему демонстрируют индивидуальные электрические характеристики, такие как различные напряжения пробоя, токи удержания и уровни напряжения запуска, точно такие же, как мы ожидаем от одного устройства SCR.

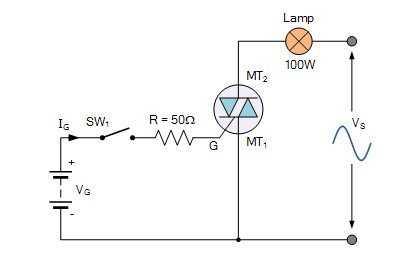

Использование симистора

Симистор наиболее часто используется в полупроводниковых устройствах для коммутации и управления мощностью систем переменного тока, как симистор может быть включен «ON» либо положительным или отрицательным импульсом Gate, независимо от полярности питания переменного тока в то время. Это делает триак идеальным для управления лампой или нагрузкой двигателя переменного тока с помощью базовой схемы переключения триака, приведенной ниже.

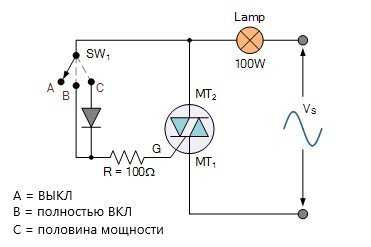

Схема переключения симистора

Приведенная выше схема показывает простую схему переключения симистора с триггером постоянного тока. При разомкнутом переключателе SW1 ток не поступает в затвор симистора, и поэтому лампа выключена. Когда SW1 замкнут, ток затвора подается на триак от батареи V G через резистор R, и триак приводится в полную проводимость, действуя как замкнутый переключатель, и полная мощность потребляется лампой от синусоидального источника питания.

Поскольку батарея подает положительный ток затвора на триак всякий раз, когда переключатель SW1 замкнут, триак постоянно находится в режимах g + и ΙΙΙ + независимо от полярности клеммы MT 2 .

Конечно, проблема с этой простой схемой переключения симистора состоит в том, что нам потребовался бы дополнительный положительный или отрицательный источник питания затвора, чтобы запустить триак в проводимость. Но мы также можем активировать триак, используя фактическое напряжение питания переменного тока в качестве напряжения срабатывания затвора. Рассмотрим схему ниже.

Схема показывает триак, используемый как простой статический выключатель питания переменного тока, обеспечивающий функцию «ВКЛ» — «ВЫКЛ», аналогичную в работе предыдущей схеме постоянного тока. Когда переключатель SW1 разомкнут, триак действует как разомкнутый переключатель, и лампа пропускает нулевой ток. Когда SW1 замкнут, триак отключается от «ВКЛ» через токоограничивающий резистор R и самоблокируется вскоре после начала каждого полупериода, таким образом переключая полную мощность на нагрузку лампы.

Поскольку источник питания является синусоидальным переменным током, триак автоматически отключается в конце каждого полупериода переменного тока в качестве мгновенного напряжения питания, и, таким образом, ток нагрузки кратковременно падает до нуля, но повторно фиксируется снова, используя противоположную половину тиристора в следующем полупериоде, пока выключатель остается замкнутым. Этот тип управления переключением обычно называется двухполупериодным управлением, поскольку контролируются обе половины синусоидальной волны.

Поскольку симистор фактически представляет собой две SCR, подключенные друг к другу, мы можем продолжить эту схему переключения симистора, изменив способ срабатывания затвора, как показано ниже.

Модифицированная цепь переключения симистора

Как и выше, если переключатель SW1 разомкнут в положении A, то ток затвора отсутствует, а лампа выключена. Если переключатель находится в положении B, то ток затвора протекает в каждом полупериоде так же, как и раньше, и лампа получает полную мощность, когда триак работает в режимах Ι + и ΙΙΙ–.

Однако на этот раз, когда переключатель подключен к положению C, диод предотвратит срабатывание затвора, когда MT 2 будет отрицательным, так как диод имеет обратное смещение. Таким образом, симистор работает только в положительных полупериодах, работающих только в режиме I +, и лампа загорается при половине мощности. Затем, в зависимости от положения переключателя, нагрузка выключена при половине мощности или полностью включена .

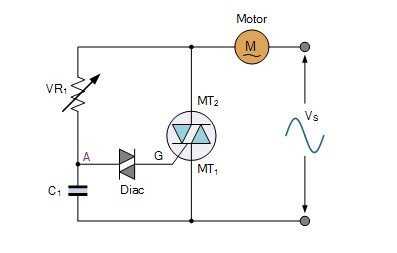

Фазовый контроль симистора

Другой распространенный тип схемы симистической коммутации использует управление фазой для изменения величины напряжения и, следовательно, мощности, подаваемой на нагрузку, в данном случае на двигатель, как для положительной, так и для отрицательной половин входного сигнала. Этот тип управления скоростью двигателя переменного тока обеспечивает полностью переменное и линейное управление, поскольку напряжение можно регулировать от нуля до полного приложенного напряжения, как показано на рисунке.

Эта базовая схема запуска фазы использует триак последовательно с двигателем через синусоидальный источник переменного тока. Переменный резистор VR1 используется для управления величиной фазового сдвига на затворе симистора, который, в свою очередь, управляет величиной напряжения, подаваемого на двигатель, путем его включения в разное время в течение цикла переменного тока.

Вызывание напряжение симистора является производным от VR1 — C1 комбинации через Диак (Диак является двунаправленным полупроводниковым устройством , которое помогает обеспечить резкий триггер импульс тока, чтобы полностью включение симистора).

В начале каждого цикла C1 заряжается через переменный резистор VR1. Это продолжается до тех пор, пока напряжение на С1 не станет достаточным для запуска диака в проводимость, что, в свою очередь, позволяет конденсатору С1 разрядиться в затвор симистора, включив его.

Как только триак запускается в проводимость и насыщается, он эффективно замыкает цепь управления фазой затвора, подключенную параллельно ему, и триак берет на себя управление оставшейся частью полупериода.

Как мы видели выше, триак автоматически отключается в конце полупериода, и процесс запуска VR1-C1 снова запускается в следующем полупериоде.

Однако, поскольку для триака требуются разные величины тока затвора в каждом режиме переключения, например, Ι + и ΙΙΙ–, поэтому триак является асимметричным, что означает, что он не может запускаться в одной и той же точке для каждого положительного и отрицательного полупериода.

Эта простая схема управления скоростью симистора подходит не только для управления скоростью двигателя переменного тока, но и для диммеров ламп и управления электронагревателем, и на самом деле очень похожа на регулятор симистора, используемый во многих домах. Однако коммерческий симисторный диммер не должен использоваться в качестве регулятора скорости двигателя, так как, как правило, симисторные диммеры предназначены для использования только с резистивными нагрузками, такими как лампы накаливания.

Мы можем закончить эту про симистор, суммировав его основные пункты следующим образом:

- «Триак» — это еще одно 4-слойное 3-контактное тиристорное устройство, аналогичное SCR.

- Симистор может быть запущен в любом направлении.

- Есть четыре возможных режима запуска для симистора, из которых 2 являются предпочтительными.

Управление электрическим переменным током с использованием симисторачрезвычайно эффективно при правильном использовании для управления нагрузками резистивного типа, такими как лампы накаливания, нагреватели или небольшие универсальные двигатели, обычно используемые в переносных электроинструментах и небольших приборах.

Но помните, что эти устройства можно использовать и подключать непосредственно к источнику переменного тока, поэтому проверка цепи должна выполняться, когда устройство управления питанием отключено от источника питания. Пожалуйста, помните о безопасности!

meanders.ru

Симистор — устройство и принцип работы прибора

Симистор — полупроводниковый прибор, используемый в качестве электронного ключа в схемах коммутации цепей переменного тока. Каждый из типов электрических ключей имеет свои достоинства, недостатки и область применения. Простейшими механическими ключами являются выключатели и рубильники. Применяются там, где необходима ручная коммутация одной или нескольких групп контактов.

Симистор — полупроводниковый прибор, используемый в качестве электронного ключа в схемах коммутации цепей переменного тока. Каждый из типов электрических ключей имеет свои достоинства, недостатки и область применения. Простейшими механическими ключами являются выключатели и рубильники. Применяются там, где необходима ручная коммутация одной или нескольких групп контактов.

Вконтакте

Google+

Мой мир

Электромеханические ключи

Для коммутации в электрических схемах используются ключи различного типа:

- механические;

- электромеханические;

- электронные.

К электромеханической группе относятся реле или контакторы. Замыканием и размыканием контактов управляет электромагнит. На катушку электромагнита подается управляющее напряжение, которое может быть как постоянным, так и переменным. Механические контакты реле могут коммутировать практически любые токи. Сопротивление контактной пары ничтожно, падение напряжения на контактах практически отсутствует. Нет потерь мощности при коммутации нагрузок, хотя есть потери на питание управляющей катушки.

Огромным преимуществом контакторов является то, что цепи нагрузки и управления электрически изолированы.

Недостатков тоже немало:

- Ограниченно число переключений. Контакты изнашиваются;

- Возникновение электрической дуги при размыкании — искрение контактов. Приводит к электроэрозии и недопустимо во взрывоопасных средах;

- Низкое быстродействие.

Там, где применение контакторов невозможно или нецелесообразно, применяют электронные ключи.

Электронные ключи

В настоящее время применяются следующие типы:

- Ключи на биполярных транзисторах;

- Ключи на полевых транзисторах;

- Ключи на управляемых диодах — тиристорах;

- Ключи на симметричных управляемых диодах — симисторах.

Рассмотрим подробно каждый из типов:

На транзисторах

Простейшим электронным ключом является биполярный транзистор. Как известно, биполярный транзистор имеет структуру n-p-n или р-n-p с двумя p-n переходами и тремя выводами: эмиттер, база и коллектор.

Простейшим электронным ключом является биполярный транзистор. Как известно, биполярный транзистор имеет структуру n-p-n или р-n-p с двумя p-n переходами и тремя выводами: эмиттер, база и коллектор.

Если ток базы отсутствует, ток коллектора равен нулю. Транзистор находится в состоянии отсечки. Это соответствует разомкнутому состоянию.

Если в базу подать ток достаточной величины, транзистор войдет в насыщение, и напряжение на коллекторе будет близко к нулю, независимо от тока коллектора. Это соответствует замкнутому состоянию.

До появления полевых транзисторов ключи на биполярных транзисторах были основой всей полупроводниковой схемотехники.

В полевых транзисторах между выводами стока и истока существует проводящий канал n или р типа. К этому каналу через диэлектрический слой окисла подключен управляющий электрод — затвор. Меняя напряжение на затворе, можно воздействовать на ширину проводящего канала и тем самым менять его проводимость. Управляя затвором, можно переводить ключ в открытое и закрытое состояние.

Ключи на полевых транзисторах превосходят ключи на биполярных по быстродействию, поскольку биполярные транзисторы медленно выходят из режима насыщения.

Сегодня все компьютеры, смартфоны и прочие гаджеты собраны на комплиментарных (то есть разнополярных) МОП транзисторах. В быстродействующей силовой электронике также применяются мощные полевые транзисторы.

На тиристорах

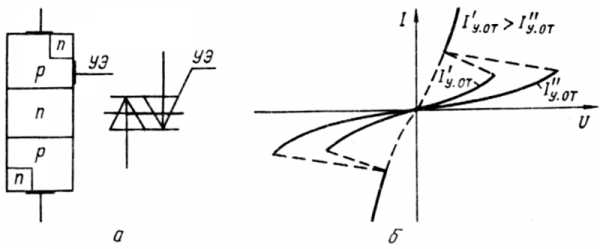

Если добавить к структуре биполярного транзистора еще один p-n переход, можно получить прибор с очень интересными свойствами — управляемый диод, или тиристор.

Тиристор — это полупроводниковый прибор со структурой p-n-p-n или n-p-n-p. Он имеет три или реже четыре вывода. Вывод, подключенный к внешнему слою p, называется анод, к внешнему слою n — катод. Управляющий электрод, называемый базой, подключается к одному из внутренних слоев, обычно к тому, который примыкает к катоду. Тиристор может иметь и две базы, но это не принципиально.

Эта структура эквивалентна соединению двух, транзисторов с разным типом проводимости, показанному на рисунке.

Это два транзисторных ключа, включенных навстречу друг другу. База каждого из транзисторов подключена к коллектору другого. Эта схема напоминает триггер — элемент с памятью. Если подать в базу отпирающий ток, то тиристор откроется, но из-за эффекта памяти останется в этом состоянии до тех пор, пока ток через него не снизится практически до нуля.

У тиристора очень необычная вольт-амперная характеристика. Она имеет S — образную форму.

Характеристика показывает зависимость тока через тиристор от напряжения между анодом и катодом при различных значениях тока базы IG. Напряжение Vbo соответствует напряжению включения тиристора. Vbr соответствует напряжению пробоя.

При достаточно большом токе базы тиристор ведет себя как диод. Иногда тиристор называют управляемым диодом, что соответствует его графическому обозначению на схемах. Тиристор проводит ток в одном направлении.

Принцип работы симистора

Симистор — это прибор, структура которого соответствует двум тиристорам с разной проводимостью, соединенных встречно-параллельно. Это ясно видно из их условного графического обозначения.

Обозначение симистора.

Вольт-амперная характеристика, в отличие от тиристора, симметрична.

Симистор проводит ток в обоих направлениях, в отличие от тиристора. В остальном его поведение аналогично.

Как и тиристор, симистор является электронным ключом, управляемым током, так же, как и транзисторный ключ, но в отличие от транзисторного ключа, симисторный (и тиристорный) остается в открытом состоянии и после снятия управляющего сигнала, пока ток через него превышает некоторое минимальное значение, называемое током удержания.

Динисторы как разновидность симисторов

Если не использовать управляющий вход симистора, он превращается в динистор. Характеристика динистора соответствует характеристике симистора при Ig = 0.

Динистор ведет себя, подобно разряднику. Если напряжение на выводах разрядника превышает напряжение пробоя, он начинает пропускать ток, и остается в открытом состоянии, пока ток не станет ниже порога удержания, или полярность напряжения не сменится на обратную. Динисторы часто используются для управления симисторными ключами.

Графическое условное обозначение динистора на электрических схемах может быть различным.

Принцип фазного регулирования мощности

Основное применение симисторов — регулирование мощности в цепях переменного тока. В таких регуляторах используется принцип фазного регулирования. Принцип состоит в том, что ключ отключает нагрузку на определенную долю полупериода синусоидального тока сети.

Основное применение симисторов — регулирование мощности в цепях переменного тока. В таких регуляторах используется принцип фазного регулирования. Принцип состоит в том, что ключ отключает нагрузку на определенную долю полупериода синусоидального тока сети.

В результате на нагрузку передается обрезанная синусоида тока. Меняя длительность открытого состояния ключа, можно управлять величиной мощности и действующим значением напряжения на нагрузке.

Такие схемы используются в регуляторах яркости ламп накаливания — диммерах, регуляторах мощности нагревательных приборов, схемах плавного пуска электродвигателей.

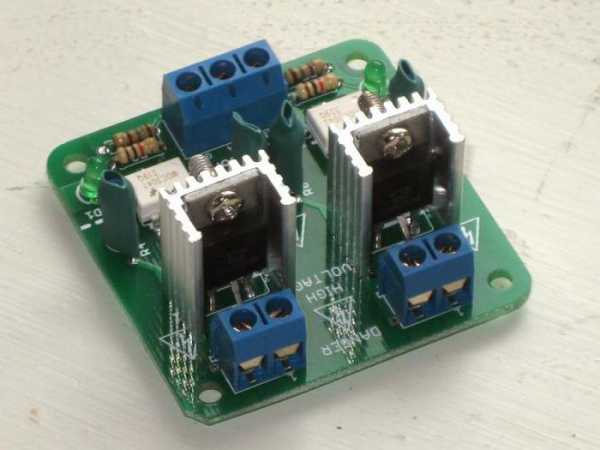

Схема регуляторов мощности на симисторе

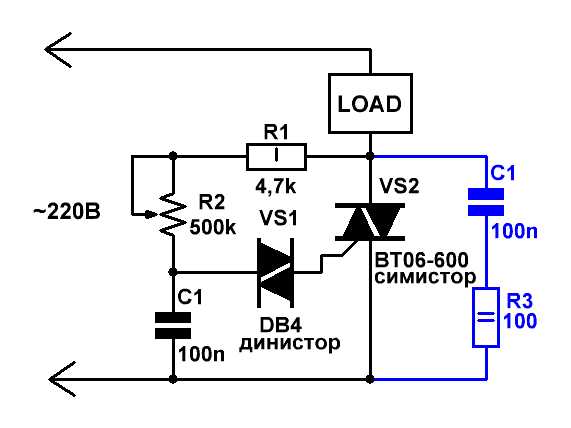

Простейшая схема симисторного регулятора приведена ниже. Емкость C1 заряжается через резисторы R1 и R2.

Когда напряжение на емкости достигнет величины напряжения открытия динистора, через открытый динистор на управляющий вход симистора подается отпирающий ток, симистор открывается и остается в открытом состоянии до конца полупериода. Емкость тем временем разряжается через открытый динистор и базу симистора. Напряжение на емкости падает, и динистор закрывается.

На втором полупериоде все повторяется. Меняя сопротивление R1, можно изменять скорость заряда емкости и, соответственно, момент срабатывания динистора и открытия ключа.

В интернете достаточно советов по тому, как проверить исправность симистора мультиметром. Мы же считаем, что нормально проверить симистор мультиметром невозможно.

В интернете достаточно советов по тому, как проверить исправность симистора мультиметром. Мы же считаем, что нормально проверить симистор мультиметром невозможно.

Тока мультиметра в режиме прозвонки или измерения сопротивления, скорее всего, недостаточно ни для тока управления, ни для тока удержания. Тестером можно лишь проверить пробой p-n переходов. Исправный переход работает как диод и показывает высокое сопротивление в одном направлении и низкое — в другом.

Для полноценной проверки симистора надо собрать хотя бы простейшую испытательную схему. Хотя бы на батарейках и лампочках. Если вы внимательно прочли данную статью, информации будет достаточно для подключения симистора по такой схеме для проверки его работоспособности.

Вконтакте

Google+

Мой мир

instrument.guru

Симистор (триак) — описание, принцип работы, свойства и характеристики

Справочные данные популярных отечественные симисторов и зарубежных

триаков.

Простейшие схемы симисторных регуляторов мощности.

Симистор пришёл на смену рабочей лошадке-тиристору и практически полностью заменил его в электроцепях переменного тока.

История создания симистора также не нова и приходится на 1960-е годы, причём изобретён и запатентован он был в СССР группой товарищей из Мордовского радиотехнического института.

Итак:

Симистор, он же триак, он же симметричный триодный тиристор — это полупроводниковый прибор, являющийся разновидностью тиристора,

но, в отличие от него, способный пропускать ток в двух направлениях и используемый для коммутации нагрузки в цепях переменного тока.

Рис.1

На Рис.1 слева направо приведены: топологическая структура симистора, далее расхожая, но весьма условная, эквивалентная схема,

выполненная на двух тиристорах и, наконец, изображение симистора на принципиальных схемах.

МТ1 и МТ2 — это силовые выводы, которые могут обозначаться, как Т1&Т2; ТЕ1&ТЕ2; А1&А2; катод&анод. Управляющий электрод, как правило,

обозначается латинской G либо русской У.

Глядя на эквивалентную схему, может возникнуть иллюзия, что симистор относительно горизонтальной оси является элементом абсолютно

симметричным, что даёт возможность как угодно крутить его вокруг управляющего электрода. Это не верно!!!

Точно так же, как у тиристора, напряжение на управляющий электрод симистора должно подаваться относительно условного катода

(МТ1, Т1, ТЕ1, А1).

Иногда производитель может обозначать цифрой 1 «анодный» вывод, цифрой 2 — «катодный», поэтому всегда важно придерживаться

обозначений, приведённых в паспортных характеристиках на прибор.

Полярность открывающего напряжения должна быть либо отрицательной для обеих полярностей напряжения на условном аноде, либо совпадать с полярностью «анодного» напряжения (т.е. быть плюсовой в момент прохождения положительной полуволны и минусовой — в момент прохождения отрицательной).

Приведём вольт-амперную характеристику тиристора и схему, реализующую самый простой способ управления симисторами — подачу на управляющий электрод прибора постоянного тока с величиной, необходимой для его включения (Рис.2).

Рис.2

Огромным плюсом симистора перед тиристором является возможность в штатном режиме работать с разнополярными полупериодами сетевого напряжения. Вольт-амперная характеристика является симметричной, надобности в выпрямительном мосте — никакой, схема получается проще, но главное — исключается элемент (выпрямитель), на котором вхолостую рассеивается около 50% мощности.

Давайте рассмотрим работу симистора при подаче на его управляющий вход постоянного тока отрицательной полярности (Рис.2 справа),

ведь мы помним, что именно такая полярность открывающего напряжения является универсальной и для положительных, и для отрицательных

полупериодов напряжения сети. На самом деле, всё происходит абсолютно аналогично описанной на предыдущей странице работе тиристора.

Повторим пройденный материал.

1. Для начала рассмотрим случай, когда управляющий электрод симистора отключен (S1 на схеме разомкнут, Iу на ВАХ равен 0).

Тока через нагрузку нет (участки III на ВАХ), симистор закрыт, и для того, чтобы его открыть, необходимо поднять напряжение

на «аноде» симистора настолько, чтобы возник лавинный пробой p-n-переходов полупроводника.

Оговоримся — зафиксировать нам этот процесс не удастся, потому что величина этого напряжения составляет несколько сотен вольт и,

как правило, превышает амплитудное значение напряжения сети.

Тем не менее — при достижении этого уровня напряжения (точки II на ВАХ) симистор отпирается, падение напряжения между силовыми выводами

падает до единиц вольт, нагрузка подключается к сети — наступает рабочий режим открытого симистора (участки I на ВАХ).

Чтобы закрыть симистор, нужно снизить протекающий через нагрузку ток (или напряжение на «аноде») ниже тока удержания.

2. Для того чтобы снизить величину напряжения включения симистора, следует замкнуть S1 и, тем самым, подать на управляющий

электрод ток, задаваемый значением переменного резистора R1. Чем больше ток Iу, тем при меньшем анодном напряжении происходит

переключение симистора в проводящее состояние.

А при какой-то величине тока управляющего электрода, называемой током спрямления (на ВАХ не показано), горба на характеристике вообще

не будет, и напряжение открывания симистора составит незначительную величину, исчисляемую единицами вольт.

Абсолютно так же, как и в прошлом пункте, чтобы закрыть симистор, необходимо снизить протекающий через нагрузку ток (или напряжение

на «аноде») ниже значения тока удержания.

То бишь — всё полностью аналогично тиристору. Для открывания симистора следует подать на управляющий электрод прибора постоянный ток

с величиной, необходимой для его включения, для закрывания — снизить протекающий через нагрузку ток (или напряжение на «аноде») ниже

значения тока удержания.

Т.е. в нашем случае, представленном на Рис.2 — симистор будет открываться при замыкании S1 в каждый момент превышения «анодным»

напряжением некоторого значения, зависящего от номинала R1, а закрываться с каждым полупериодом сетевого напряжения

в момент приближения его уровня к нулевому значению.

Описанный выше способ управления симистором посредством подачи на управляющий электрод постоянного напряжения обладает существенным недостатком — требуется довольно большой ток (а соответственно и мощность) управляющего сигнала (по паспорту — до 250мА для КУ208). Поэтому в большинстве случаев для управления симисторами используется импульсный метод, либо метод, при котором открытый симистор шунтирует цепь управления, не допуская бесполезного рассеивания мощности на её элементах.

В качестве примера рассмотрим простейшую, но вполне себе работоспособную схему симисторного регулятора мощности, позволяющего работать с нагрузками вплоть до 2000 Вт.

Рис.3

Как можно увидеть, на схеме помимо симистора VS2 присутствует малопонятный элемент VS1 — динистор. Для интересующихся отмечу — на странице ссылка на страницу мы подробно обсудили принцип работы, свойства и характеристики приборов данного типа.

А теперь — как это всё работает?

В начале действия положительного полупериода симистор закрыт. По мере увеличения сетевого напряжения конденсатор С1 заряжается

через последовательно соединённые резисторы R1 и R2.

Причём увеличение напряжения на конденсаторе С1 отстаёт (сдвигается по фазе) от сетевого на величину, зависящую от суммарного

сопротивления резисторов и номинала ёмкости С1. Чем выше значения резисторов и конденсатора — тем больше сдвиг по фазе.

Заряд конденсатора продолжается до тех пор, пока напряжение на нём не достигнет порога пробоя динистора (около 35 В).

Как только динистор откроется (следовательно, откроется и симистор), через нагрузку потечёт ток, определяемый суммарным

сопротивлением открытого симистора и нагрузки.

При этом симистор остаётся открытым до конца полупериода, т.е. момента, когда полуволна сетевого напряжения приблизится к нулевому

уровню.

Переменным резистором R2 устанавливают момент открывания динистора и симистора, производя тем самым регулировку мощности,

подводимой к нагрузке.

При действии отрицательной полуволны принцип работы устройства аналогичен.

Диаграммы напряжения на нагрузке при различных значениях переменного резистора приведены на Рис.3 справа.

Для предотвращения ложных срабатываний триаков, вызванных переходными процессами в индуктивных нагрузках (например, в электродвигателях),

симисторы должны иметь дополнительные компоненты защиты. Это, как правило, демпферная RC-цепочка (снабберная цепь) между силовыми

электродами триака,

которая используется для ограничения скорости изменения напряжения (на схеме Рис.3 показана синим цветом).

В некоторых случаях, когда нагрузка имеет ярко выраженный ёмкостной характер, между силовыми электродами необходима индуктивность

для ограничения скорости изменения тока при коммутации.

А под занавес приведём основные характеристики отечественных симисторов и зарубежных триаков.

| Тип | U макс, В | I max, А | Iу отп, мА |

| КУ208Г | 400 | 5 | |

| BT 131-600 | 600 | 1 | |

| BT 134-500 | 500 | 4 | |

| BT 134-600 | 600 | 4 | |

| BT 134-600D | 600 | 4 | |

| BT 136-500Е | 500 | 4 | |

| BT 136-600Е | 600 | 4 | |

| BT 137-600Е | 600 | 8 | |

| BT 138-600 | 600 | 12 | |

| BT 138-800 | 800 | 12 | |

| BT 139-500 | 500 | 16 | |

| BT 139-600 | 600 | 16 | |

| BT 139-800 | 800 | 16 | |

| BTA 140-600 | 600 | 25 | |

| BTF 140-800 | 800 | 25 | |

| BT 151-650R | 650 | 12 | |

| BT 151-800R | 800 | 12 | |

| BT 169D | 400 | 12 | |

| BTA/BTB 04-600S | 600 | 4 | |

| BTA/BTB 06-600C | 600 | 6 | |

| BTA/BTB 08-600B | 600 | 8 | |

| BTA/BTB 08-600C | 600 | 8 | |

| BTA/BTB 10-600B | 600 | 10 | |

| BTA/BTB 12-600B | 600 | 12 | |

| BTA/BTB 12-600C | 600 | 12 | |

| BTA/BTB 12-800B | 800 | 12 | |

| BTA/BTB 12-800C | 800 | 12 | |

| BTA/BTB 16-600B | 600 | 16 | |

| BTA/BTB 16-600C | 600 | 16 | |

| BTA/BTB 16-600S | 600 | 16 | |

| BTA/BTB 16-800B | 800 | 16 | |

| BTA/BTB 16-800S | 800 | 16 | |

| BTA/BTB 24-600B | 600 | 25 | |

| BTA/BTB 24-600C | 600 | 25 | |

| BTA/BTB 24-800B | 800 | 25 | |

| BTA/BTB 25-600В | 600 | 25 | |

| BTA/BTB 26-600A | 600 | 25 | |

| BTA/BTB 26-600B | 600 | 25 | |

| BTA/BTB 26-700B | 700 | 25 | |

| BTA/BTB 26-800B | 800 | 25 | |

| BTA/BTB 40-600B | 600 | 40 | |

| BTA/BTB 40-800B | 800 | 40 | |

| BTA/BTB 41-600B | 600 | 41 | |

| BTA/BTB 41-800B | 800 | 41 | |

| MAC8M | 600 | 8 | |

| MAC8N | 800 | 8 | |

| MAC9M | 600 | 9 | |

| MAC9N | 800 | 9 | |

| MAC12M | 600 | 12 | |

| MAC12N | 800 | 12 | |

| MAC15M | 600 | 15 | |

| MAC12N | 800 | 15 |

Симисторы с обозначение BTA отличаются от других наличием изолированного корпуса.

Падение напряжения на открытом симисторе составляет примерно 1-2 В и мало зависит от протекающего тока.

vpayaem.ru

принцип работы, применение, устройство и управление ими

Из статьи вы узнаете о том, что такое симистор, принцип работы этого прибора, а также особенности его применения. Но для начала стоит упомянуть о том, что симистор – это то же, что и тиристор (только симметричный). Следовательно, не обойтись в статье без описания принципа функционирования тиристоров и их особенностей. Без знания основ не получится спроектировать и построить даже простейшую схему управления.

Тиристоры

Тиристор является переключающим полупроводниковым прибором, который способен пропускать ток только в одном направлении. Его нередко называют вентилем и проводят аналогии между ним и управляемым диодом. У тиристоров имеется три вывода, причем один – это электрод управления. Это, если выразиться грубо, кнопка, при помощи которой происходит переключение элемента в проводящий режим. В статье будет рассмотрен частный случай тиристора – симистор — устройство и работа его в различных цепях.

Тиристор – это еще выпрямитель, выключатель и даже усилитель сигнала. Нередко его используют в качестве регулятора (но только в том случае, когда вся электросхема запитывается от источника переменного напряжения). У всех тиристоров имеются некоторые особенности, о которых нужно поговорить более подробно.

Свойства тиристоров

Среди огромного множества характеристик этого полупроводникового элемента можно выделить самые существенные:

- Тиристоры, подобно диодам, способны проводить электрический ток только в одном направлении. В этом случае они работают в схеме, как выпрямительный диод.

- Из отключенного во включенное состояние тиристор можно перевести, подав на управляющий электрод сигнал с определенной формой. Отсюда вывод – у тиристора как у выключателя имеется два состояния (причем оба устойчивые). Таким же образом может функционировать и симистор. Принцип работы ключа электронного типа на его основе достаточно прост. Но для того чтобы произвести возврат в исходное разомкнутое состояние, необходимо, чтобы выполнялись определенные условия.

- Ток сигнала управления, который необходим для перехода кристалла тиристора из запертого режима в открытый, намного меньше, нежели рабочий (буквально измеряется в миллиамперах). Это значит, что у тиристора есть свойства усилителя тока.

- Существует возможность точной регулировки среднего тока, протекающего через подключенную нагрузку, при условии, что нагрузка включена с тиристором последовательно. Точность регулировки напрямую зависит от того, какая длительность сигнала на электроде управления. В этом случае тиристор выступает в качестве регулятора мощности.

Тиристор и его структура

Тиристор – это полупроводниковый элемент, который имеет функции управления. Кристалл состоит из четырех слоев р и п типа, которые чередуются. Так же точно построен и симистор. Принцип работы, применение, структура этого элемента и ограничения в использовании рассмотрены детально в статье.

Описанную структуру еще называют четырехслойной. Крайнюю область р-структуры с подключенным к ней положительной полярности выводом источника питания, называют анодом. Следовательно, вторая область п (тоже крайняя) – это катод. К ней приложено отрицательное напряжение источника питания.

Какими свойствами обладает тиристор

Если провести полный анализ структуры тиристора, то можно найти в ней три перехода (электронно-дырочных). Следовательно, можно составить эквивалентную схему на полупроводниковых транзисторах (полярных, биполярных, полевых) и диодах, которая позволит понять, как ведет себя тиристор при отключении питания электрода управления.

В том случае, когда относительно катода анод положительный, диод закрывается, и, следовательно, тиристор тоже ведет себя аналогично. В случае смены полярности оба диода смещаются, тиристор также запирается. Аналогичным образом функционирует и симистор.

Принцип работы на пальцах, конечно, объяснить не очень просто, но мы попробуем сделать это далее.

Как работает отпирание тиристора

Для понимания принципа работы тиристора нужно обратить внимание на эквивалентную схему. Она может быть составлена из двух полупроводниковых триодов (транзисторов). Вот на ней и удобно рассмотреть процесс отпирания тиристоров. Задается некоторый ток, который протекает через электрод управления тиристора. При этом ток имеет смещение прямой направленности. Этот ток считается базовым для транзистора со структурой п-р-п.

Поэтому в коллекторе ток у него будет больше в несколько раз (необходимо значение тока управления умножить на коэффициент усиления транзистора). Далее можно видеть, что это значение тока базовое для второго транзистора со структурой проводимости р-п-р, и он отпирается. При этом коллекторный ток второго транзистора будет равен произведению коэффициентов усиления обоих транзисторов и первоначально заданного тока управления. Симисторы (принцип работы и управление ими рассмотрены в статье) обладают аналогичными свойствами.

Далее этот ток необходимо суммировать с ранее заданным током цепи управления. И получится именно то значение, которое необходимо, чтобы поддерживать первый транзистор в отпертом состоянии. В том случае, когда ток управления очень большой, два транзистора одновременно насыщаются. Внутренняя ОС продолжает сохранять свою проводимость даже тогда, когда исчезает первоначальный ток на управляющем электроде. Одновременно с этим на аноде тиристора обнаруживается довольно высокое значение тока.

Как отключить тиристор

Переход в запертое состояние тиристора возможен в том случае, если к электроду управления открытого элемента не прикладывается сигнал. При этом ток спадает до определенной величины, которая называется гипостатическим током (или током удержания).

Тиристор отключится и в том случае, если произойдет размыкание в цепи нагрузки. Либо когда напряжение, которое прикладывается к цепи (внешней), меняет свою полярность. Это происходит под конец каждого полупериода в случае, когда питается схема от источника переменного тока.

Когда тиристор работает в цепи постоянного тока, запирание можно осуществить при помощи простого выключателя или кнопки механического типа. Он соединяется с нагрузкой последовательно и применяется для обесточивания цепи. Аналогичен и принцип работы регулятора мощности на симисторе, правда, имеются в схеме некоторые особенности.

Способы отключения тиристоров

Но можно выключатель соединить параллельно, тогда с его помощью происходит шунтирование тока анода, и тиристор переводится в запертое состояние. Некоторые виды тиристоров могут включаться повторно, если разомкнуть контакты выключателя. Объяснить это можно тем, что во время размыкания контактов паразитные емкости переходов тиристора накапливают заряд, создавая тем самым помехи.

Поэтому желательно располагать выключатель так, чтобы он находился между катодом и электродом управления. Это позволит гарантировать, что тиристор отключится нормально, а удерживающий ток отсечется. Иногда для удобства и повышения быстродействия и надежности применяют вместо механического ключа вспомогательный тиристор. Стоит отметить, что работа симистора во многом схожа с функционированием тиристоров.

Симисторы

А теперь ближе к теме статьи – нужно рассмотреть частный случай тиристора – симистор. Принцип работы его схож с тем, что был рассмотрен ранее. Но имеются некоторые отличия и характерные особенности. Поэтому нужно поговорить о нем более подробно. Симистор представляет собой прибор, в основе которого находится кристалл полупроводника. Очень часто используется в системах, которые работают на переменном токе.

Самое простое определение этого прибора – выключатель, но управляемый. В запертом состоянии он работает точно так же, как и выключатель с разомкнутыми контактами. При подаче сигнала на электрод управления симистора происходит переход прибора в открытое состояние (режим проводимости). При работе в таком режиме можно провести параллель с выключателем, у которого контакты замкнуты.

Когда сигнал в цепи управления отсутствует, в любой из полупериодов (при работе в цепях переменного тока) происходит переход симистора из режима открытого в закрытый. Симисторы широко используются в режиме релейном (например, в конструкциях светочувствительных выключателей или термостатов). Но они же нередко применяются и в системах регулирования, которые функционируют по принципам фазового управления напряжения на нагрузке (являются плавными регуляторами).

Структура и принцип работы симистора

Симистор – это не что иное, как симметричный тиристор. Следовательно, исходя из названия, можно сделать вывод – его легко заменить двумя тиристорами, которые включаются встречно-параллельно. В любом направлении он способен пропустить ток. У симистора имеется три основных вывода – управляющий, для подачи сигналов, и основные (анод, катод), чтобы он мог пропускать рабочие токи.

Симистор (принцип работы для «чайников» этого полупроводникового элемента предоставлен вашему вниманию) открывается, когда на управляющий вывод подается минимальное необходимое значение тока. Или в том случае, когда между двумя другими электродами разность потенциалов выше предельно допустимого значения.

В большинстве случаев превышение напряжения приводит к тому, что симистор самопроизвольно срабатывает при максимальной амплитуде питающего напряжения. Переход в запертое состояние происходит в случае смены полярности или при уменьшении рабочего тока до уровня ниже, чем ток удержания.

Как отпирается симистор

При питании от сети переменного тока происходит смена режимов работы за счет изменения полярности у напряжения на рабочих электродах. По этой причине в зависимости от того, какая полярность у тока управления, можно выделить 4 типа проведения этой процедуры.

Допустим, между рабочими электродами приложено напряжение. А на электроде управления напряжение по знаку противоположно тому, которое приложено к цепи анода. В этом случае сместится по квадранту симистор — принцип работы, как можно увидеть, довольно простой.

Существует 4 квадранта, и для каждого из них определен ток отпирания, удерживающий, включения. Отпирающий ток необходимо сохранять до той поры, покуда не превысит в несколько раз (в 2-3) он значение удерживающего тока. Именно это и есть ток включения симистора – минимально необходимый ток отпирания. Если же избавиться от тока в цепи управления, симистор будет находиться в проводящем состоянии. Причем он в таком режиме будет работать до той поры, покуда ток в цепи анода будет больше тока удержания.

Какие накладываются ограничения при использовании симисторов

Его сложно использовать, когда нагрузка индуктивного типа. Скорость изменения напряжения и тока ограничивается. Когда симистор переходит из запертого режима в открытый, во внешней цепи возникает значительный ток. Напряжение не падает мгновенно на силовых выводах симистора. А мощность будет мгновенно развиваться и достигает довольно больших величин. Та энергия, которая рассеивается, за счет малого пространства резко повышает температуру полупроводника.

В случае превышения критического значения происходит разрушение кристалла, ввиду чрезмерно быстрого нарастания силы тока. Если к симистору, который находится в запертом состоянии, приложить некоторое напряжение и резко его увеличить, то произойдет открытие канала (при отсутствии сигнала в цепи управления). Такое явление можно наблюдать по причине того, что происходит накапливание заряда внутренней паразитной емкостью полупроводника. Причем ток заряда имеет достаточное значение, чтобы отпереть симистор.

fb.ru

Тиристоры, симисторы, динисторы Philips основные характеристики и типы корпусов

Рис. 1 Типы корпусов

Различные типы корпусов тиристоров, симисторов, динисторов (триаков) для стандартных печатных плат позволяют рассеивать мощность от 0.5 Вт до 2 Вт. Корпуса серий SOT-223, SOT-428, SOT-404 предназначены для поверхностного монтажа.

Система обозначений симисторов, тиристоров, динисторов производства Philips

1. ВТ, MAC, Z — симистор, тиристор или динистор производства Philips

2. Серия

3. не обозначается – SOT-78 (TO-220AB, SC-46), для серии 131 SOT-54, для серии BT134 SOT-82 А, А6, А8 – SOT-54 (SPT, E-1) для триаков Z и MAC B – SOT-404 (D2-PAK) N, W– SOT-223 (SC-73) S – SOT-428 (SC-63, D-PAK) X – SOT-186A (TO-220F)

4. Макс. напряжение, В

5. Ток отпирания управляющего электрода (кроме Z и MAC): не обознач. – 35 мА, B – 50 мА, D – 5 мА, E – 10 мА, F – 25 мА

Основные характеристики симисторов, тиристоров, динисторов производства Philips

| Наименование | Напряж. в закр. сост. макс., В | Ток отпирания макс., мА | Ток в откр. состоянии макс., А | Тип корпуса |

| BT131-600 | 600 | 3 | 1 | SOT-54 (SPT, E-1) |

| BT134-600D | 600 | 5 | 4 | SOT-82 |

| BT134-600E | 600 | 10 | 4 | SOT-82 |

| BT134-800E | 800 | 10 | 4 | SOT-82 |

| BT134W-600 | 600 | 35 | 1 | SOT-223 (SC-73) |

| BT134W-600D | 600 | 5 | 1 | SOT-223 (SC-73) |

| BT134W-600E | 600 | 10 | 1 | SOT-223 (SC-73) |

| BT134W-800 | 800 | 35 | 1 | SOT-223 (SC-73) |

| BT136-600D | 600 | 5 | 4 | SOT-78 (TO-220AB, SC-46) |

| BT136-600E | 600 | 10 | 4 | SOT-78 (TO-220AB, SC-46) |

| BT136-800E | 800 | 10 | 4 | SOT-78 (TO-220AB, SC-46) |

| BT136B-600E | 600 | 10 | 4 | SOT-404 (D2-PAK) |

| BT136B-800E | 800 | 10 | 4 | SOT-404 (D2-PAK) |

| BT136S-600 | 600 | 35 | 4 | SOT-428 (SC-63, D-PAK) |

| BT136S-600D | 600 | 5 | 4 | SOT-428 (SC-63, D-PAK) |

| BT136S-600E | 600 | 10 | 4 | SOT-428 (SC-63, D-PAK) |

| BT136S-600F | 600 | 25 | 4 | SOT-428 (SC-63, D-PAK) |

| BT136S-800 | 800 | 35 | 4 | SOT-428 (SC-63, D-PAK) |

| BT136S-800E | 800 | 10 | 4 | SOT-428 (SC-63, D-PAK) |

| BT136S-800F | 800 | 25 | 4 | SOT-428 (SC-63, D-PAK) |

| BT136X-600 | 600 | 35 | 4 | SOT-186A (TO-220F) |

| BT136X-600D | 600 | 5 | 4 | SOT-186A (TO-220F) |

| BT136X-600E | 600 | 10 | 4 | SOT-186A (TO-220F) |

| BT136X-600F | 600 | 25 | 4 | SOT-186A (TO-220F) |

| BT136X-800 | 800 | 35 | 4 | SOT-186A (TO-220F) |

| BT136X-800E | 800 | 10 | 4 | SOT-186A (TO-220F) |

| BT137-600D | 600 | 5 | 8 | SOT-78 (TO-220AB, SC-46) |

| BT137-600E | 600 | 10 | 8 | SOT-78 (TO-220AB, SC-46) |

| BT137-800E | 800 | 10 | 8 | SOT-78 (TO-220AB, SC-46) |

| BT137B-600E | 600 | 10 | 8 | SOT-404 (D2-PAK) |

| BT137B-600F | 600 | 25 | 8 | SOT-404 (D2-PAK) |

| BT137B-800 | 800 | 35 | 8 | SOT-404 (D2-PAK) |

| BT137B-800E | 800 | 10 | 8 | SOT-404 (D2-PAK) |

| BT137B-800F | 800 | 25 | 8 | SOT-404 (D2-PAK) |

| BT137S-600 | 600 | 35 | 8 | SOT-428 (SC-63, D-PAK) |

| BT137S-600D | 600 | 5 | 8 | SOT-428 (SC-63, D-PAK) |

| BT137S-600E | 600 | 10 | 8 | SOT-428 (SC-63, D-PAK) |

| BT137S-600F | 600 | 25 | 8 | SOT-428 (SC-63, D-PAK) |

| BT137S-800 | 800 | 35 | 8 | SOT-428 (SC-63, D-PAK) |

| BT137S-800E | 800 | 10 | 8 | SOT-428 (SC-63, D-PAK) |

| BT137S-800F | 800 | 25 | 8 | SOT-428 (SC-63, D-PAK) |

| BT137X-600 | 600 | 35 | 8 | SOT-186A (TO-220F) |

| BT137X-600D | 600 | 5 | 8 | SOT-186A (TO-220F) |

| Наименование | Напряж. в закр. сост. макс., В | Ток отпирания макс., мА | Ток в откр. состоянии макс., А | Тип корпуса |

| BT137X-600E | 600 | 10 | 8 | SOT-186A (TO-220F) |

| BT137X-600F | 600 | 25 | 8 | SOT-186A (TO-220F) |

| BT137X-800 | 800 | 35 | 8 | SOT-186A (TO-220F) |

| BT137X-800E | 800 | 10 | 8 | SOT-186A (TO-220F) |

| BT138-600E | 600 | 10 | 12 | SOT-78 (TO-220AB, SC-46) |

| BT138-800E | 800 | 10 | 12 | SOT-78 (TO-220AB, SC-46) |

| BT138B-600 | 600 | 35 | 12 | SOT-404 (D2-PAK) |

| BT138B-600E | 600 | 10 | 12 | SOT-404 (D2-PAK) |

| BT138B-600F | 600 | 25 | 12 | SOT-404 (D2-PAK) |

| BT138B-800E | 800 | 10 | 12 | SOT-404 (D2-PAK) |

| BT138X-600 | 600 | 35 | 12 | SOT-186A (TO-220F) |

| BT138X-600E | 600 | 10 | 12 | SOT-186A (TO-220F) |

| BT138X-600F | 600 | 25 | 12 | SOT-186A (TO-220F) |

| BT138X-800 | 800 | 35 | 12 | SOT-186A (TO-220F) |

| BT138X-800E | 800 | 10 | 12 | SOT-186A (TO-220F) |

| BT138X-800F | 800 | 25 | 12 | SOT-186A (TO-220F) |

| BT139-600E | 600 | 10 | 16 | SOT-78 (TO-220AB, SC-46) |

| BT139-800E | 800 | 10 | 16 | SOT-78 (TO-220AB, SC-46) |

| BT139B-600 | 600 | 35 | 16 | SOT-404 (D2-PAK) |

| BT139B-600E | 600 | 10 | 16 | SOT-404 (D2-PAK) |

| BT139B-600F | 600 | 25 | 16 | SOT-404 (D2-PAK) |

| BT139B-800 | 800 | 35 | 16 | SOT-404 (D2-PAK) |

| BT139B-800E | 800 | 10 | 16 | SOT-404 (D2-PAK) |

| BT139B-800F | 800 | 25 | 16 | SOT-404 (D2-PAK) |

| BT139X-600 | 600 | 35 | 16 | SOT-186A (TO-220F) |

| BT139X-600E | 600 | 10 | 16 | SOT-186A (TO-220F) |

| BT139X-600F | 600 | 25 | 16 | SOT-186A (TO-220F) |

| BT139X-800 | 800 | 35 | 16 | SOT-186A (TO-220F) |

| BTA140-600 | 600 | 35 | 25 | SOT-78 (TO-220AB, SC-46) |

| BTA140-800 | 800 | 35 | 25 | SOT-78 (TO-220AB, SC-46) |

| MAC97A6 | 400 | 5 | 0.6 | SOT-54 (SPT, E-1) |

| MAC97A8 | 600 | 5 | 0.6 | SOT-54 (SPT, E-1) |

| Z0103MA | 600 | 3 | 1 | SOT-54B |

| Z0103MN | 600 | 3 | 1 | SOT-223 (SC-73) |

| Z0103NA | 800 | 3 | 1 | SOT-54B |

| Z0103NN | 800 | 3 | 1 | SOT-223 (SC-73) |

| Z0107MA | 600 | 5 | 1 | SOT-54B |

| Z0107MN | 600 | 5 | 1 | SOT-223 (SC-73) |

| Z0107NA | 800 | 5 | 1 | SOT-54B |

| Z0107NN | 800 | 5 | 1 | SOT-223 (SC-73) |

| Z0109MA | 600 | 10 | 1 | SOT-54B |

| Z0109MN | 600 | 10 | 1 | SOT-223 (SC-73) |

| Z0109NA | 800 | 10 | 1 | SOT-54B |

| Z0109NN | 800 | 10 | 1 | SOT-54B |

Симисторы и тиристоры динисторы BT, основные характеристики, аналоги и цоколевка

Полный datasheet симистора BT134 с возможностью скачать бесплатно даташит в pdf формате или смотреть в онлайн справочнике по электронным компонентам на Времонт.su

www.xn--b1agveejs.su

Конструкция.

Конструкция. Величина максимального обратного и импульсного значений напряжений, на которые он рассчитан.

Величина максимального обратного и импульсного значений напряжений, на которые он рассчитан.