Система управления. Древняя Русь. IV–XII вв.

Система управления

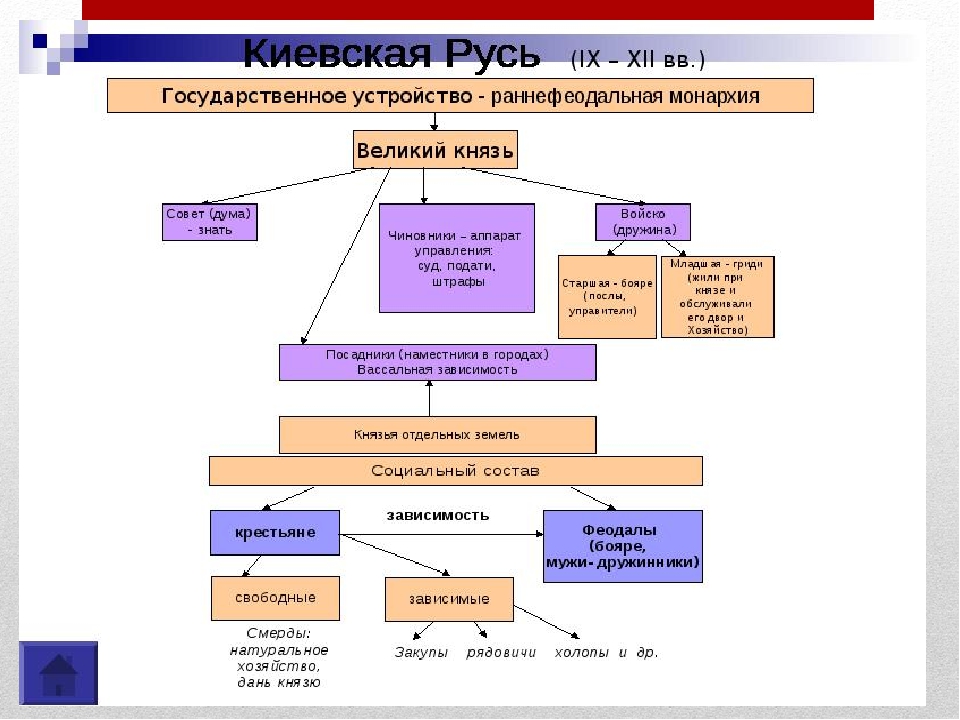

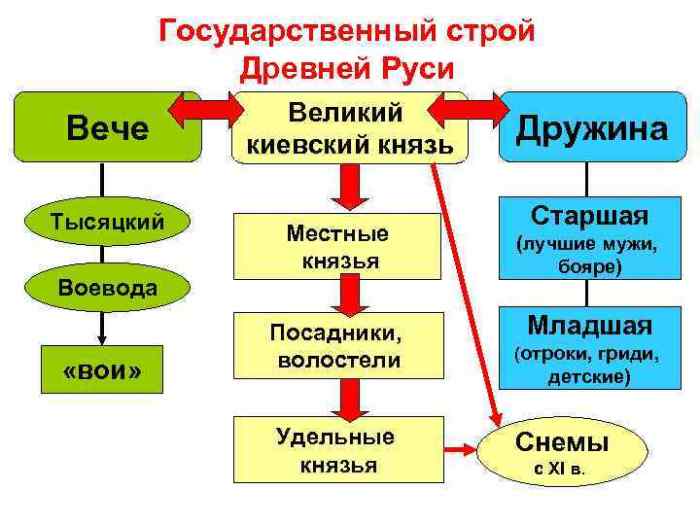

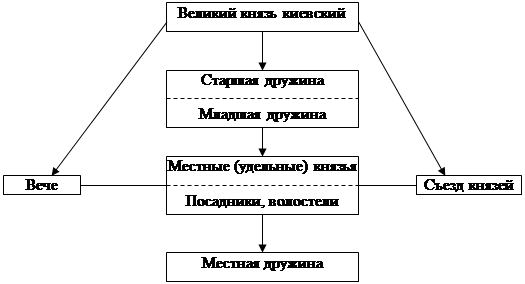

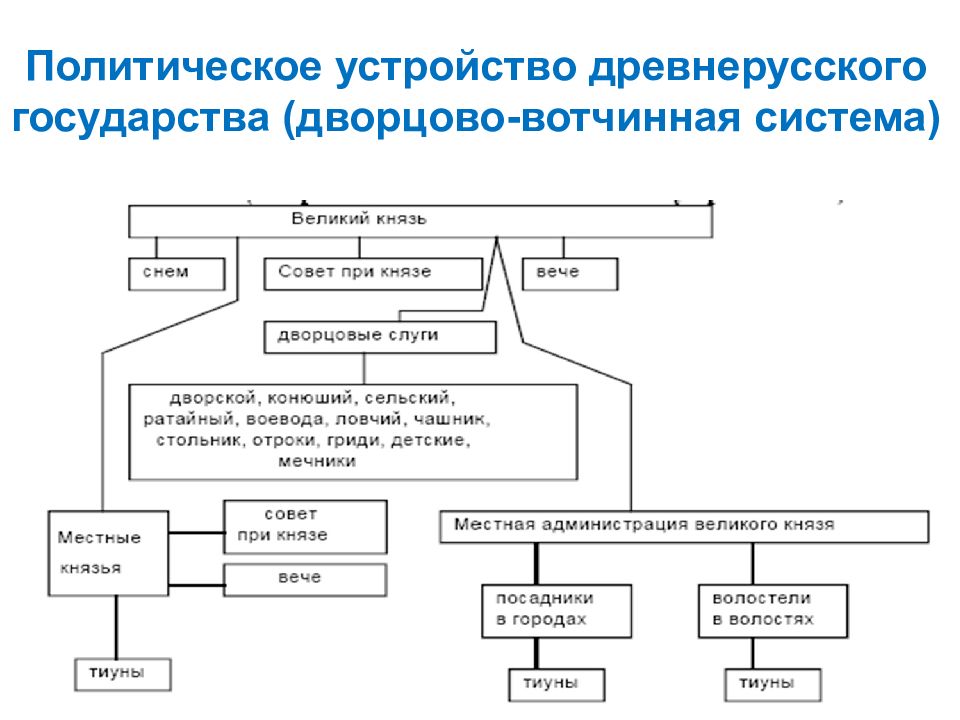

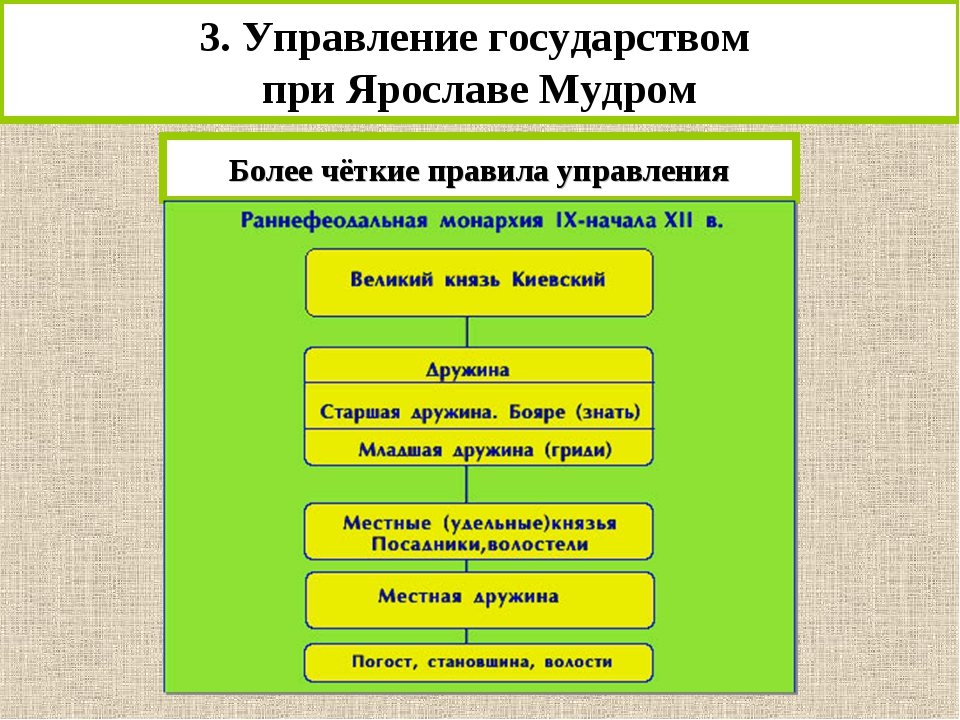

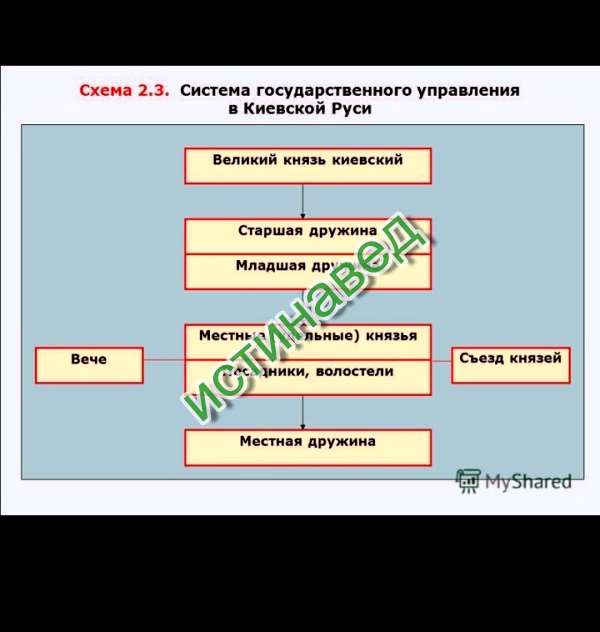

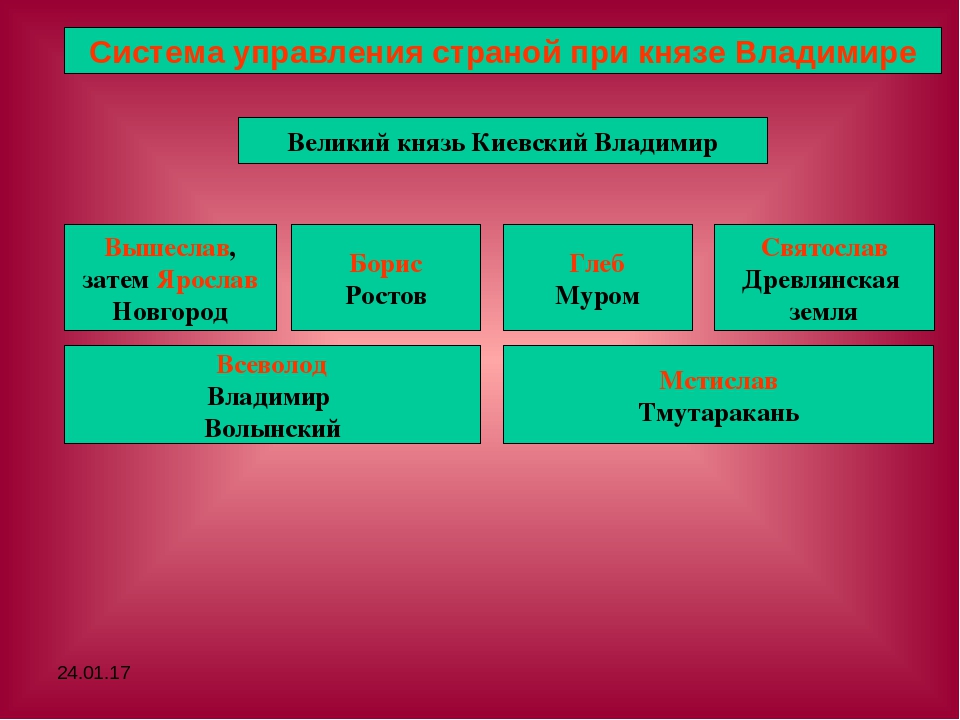

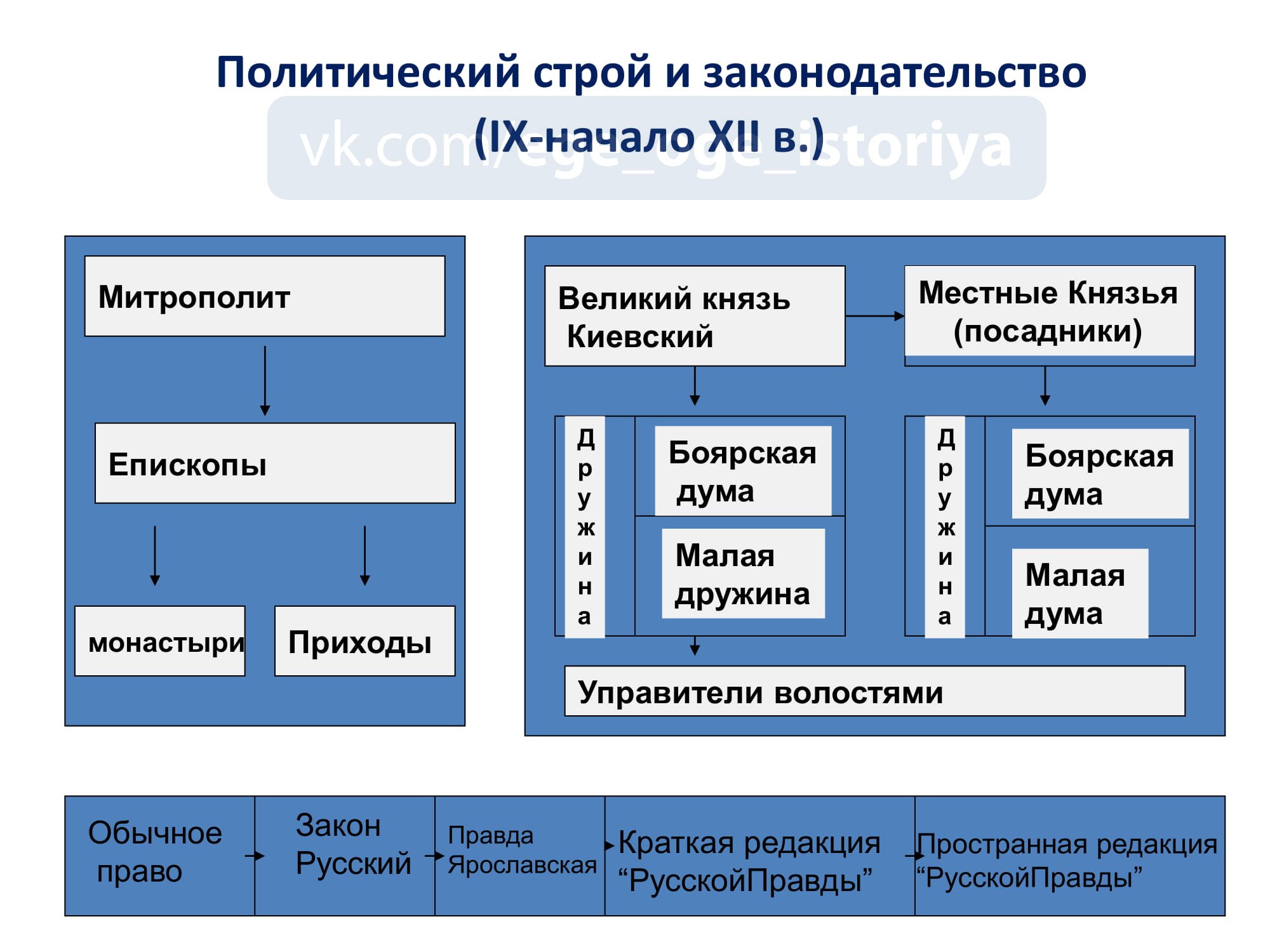

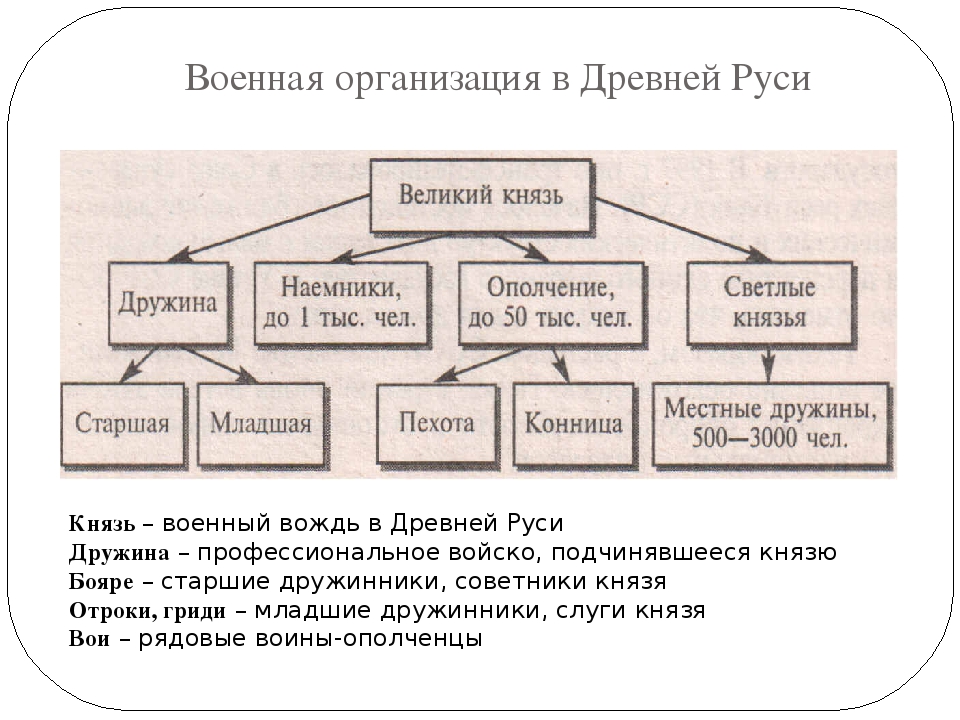

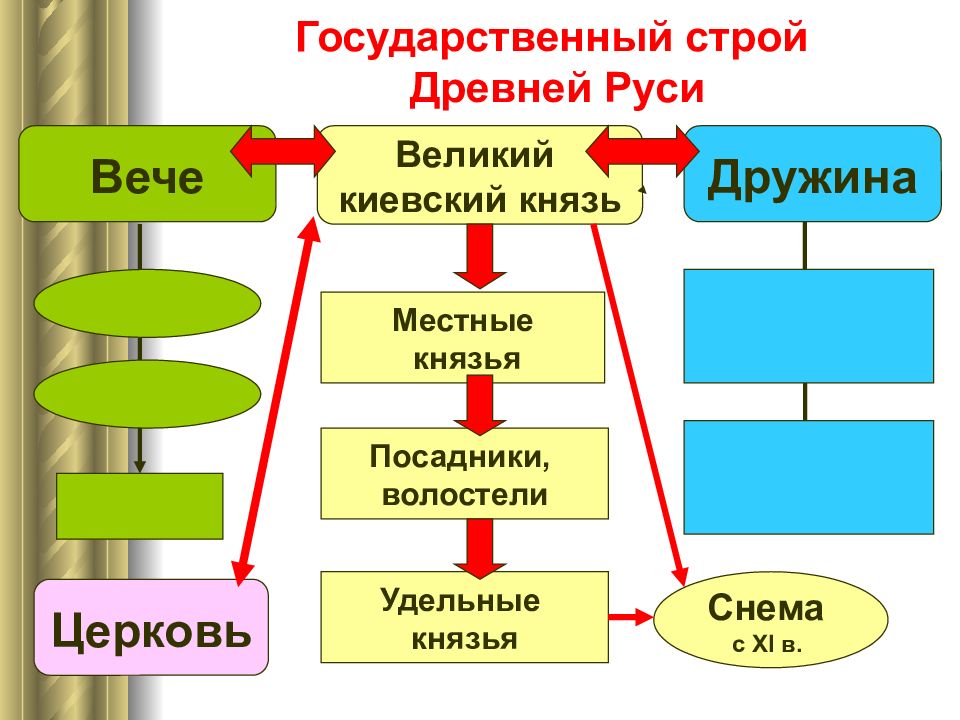

Киевская Русь в 9–11 вв. была государством раннефеодального типа. Здесь были налицо все признаки феодального общества, но находились они еще на стадии формирования. Существовала община, игравшая, важнейшую роль в жизни Древнерусского государства. Она объединяла сельское население – смердов. Были и те, кто выходил из общины и жил независимо от нее, – изгои. Формируется боярское землевладение (вотчины), смерды-общинники постепенно все больше попадают в зависимость от феодалов. И если раньше общинники, будучи свободными людьми, облагались только данью (отсюда и слово «подданный»), то теперь, оставаясь на земле, принадлежавшей хозяину-феодалу, они должны были платить оброк, а позже – отрабатывать барщину. Административно-политическое устройство Киевской Руси соответствовало ее социально-экономическому развитию. Во главе государства, как уже указывалось ранее, стоял великий князь, который осуществлял управление страной при помощи дружины.

ОБЩИ?НА – надсемейное объединение людей, самоуправляющийся хозяйственный и социально-бытовой коллектив; характерна для доиндустриальной стадии развития человеческого общества.

Наиболее древним типом общины была кровнородственная община, сложившаяся еще у первобытных народов.

Кровнородственная община долгое время существовала у германцев, иранцев, финно-угров и некоторых других народов. Ее наличие археологи определяют по существованию «больших домов», площадью до 300 м2. В каждом из таких домов жила одна патронимия (pater – «отец»; группа близких родственников по отцовской линии). Кровнородственные связи у этих народов продолжали играть большую роль и при переходе к соседской общине. Все члены патронимии возводили себя к хорошо памятному предку. Иногда имена предков помнились на протяжении десяти – двенадцати поколений. Чужеземцев в такую общину принимали лишь на «правах» раба, поскольку он не происходил от этого предка. В племени, состоящем из общин-патронимий, существовала строгая иерархия родов – от правящих до совсем незнатных. Выходец из незнатного рода не мог стать во главе племени.

Ее наличие археологи определяют по существованию «больших домов», площадью до 300 м2. В каждом из таких домов жила одна патронимия (pater – «отец»; группа близких родственников по отцовской линии). Кровнородственные связи у этих народов продолжали играть большую роль и при переходе к соседской общине. Все члены патронимии возводили себя к хорошо памятному предку. Иногда имена предков помнились на протяжении десяти – двенадцати поколений. Чужеземцев в такую общину принимали лишь на «правах» раба, поскольку он не происходил от этого предка. В племени, состоящем из общин-патронимий, существовала строгая иерархия родов – от правящих до совсем незнатных. Выходец из незнатного рода не мог стать во главе племени.

У славян соседская община возникла очень рано. Об этом свидетельствуют находки археологами «малых домов», в которых могла проживать только одна семья. В состав славянской общины достаточно легко вливались чужеземцы. Рабы, захваченные в войнах, со временем имели возможность или уйти, или стать полноправными членами общины. Община выбирала старейшин. Земля принадлежала общине, а не отдельной семье. Характерной особенностью славянской общины были переделы земли.

Славянские города служили центрами племен и местом убежища крестьян-общинников от внешней опасности. Жители города и сельской округи делились на десятки, сотни, тысячи. Возможно, существовал и совет старейшин – «старцы градские», руководившие народным собранием – вечем.

Развитие соседской или крестьянской общины у славян связано с постепенным разложением родо-племенных отношений и формированием Древнерусского государства.

Природа и сущность древнерусской общины, которая именовалась вервью, до сих пор остается недостаточно изученной. Вероятно, на ранней стадии она объединяла несколько близлежащих поселений, в каждом из которых жило несколько (иногда несколько десятков) семей. В общинном владении находились пастбища, луговые и лесные угодья, места охоты и рыбной ловли, а также скот. Община обеспечивала устойчивость отношений внутри племени или союза племен. Более того, в течение длительного времени общинная организация тормозила процессы имущественного расслоения и выделения из среды свободных общинников более зажиточных семей.

Вероятно, на ранней стадии она объединяла несколько близлежащих поселений, в каждом из которых жило несколько (иногда несколько десятков) семей. В общинном владении находились пастбища, луговые и лесные угодья, места охоты и рыбной ловли, а также скот. Община обеспечивала устойчивость отношений внутри племени или союза племен. Более того, в течение длительного времени общинная организация тормозила процессы имущественного расслоения и выделения из среды свободных общинников более зажиточных семей.

Свободные общинники («люди», по терминологии Русской Правды) оставались основным населением Руси и в первые века после образования Древнерусского государства. По мере обложения общинников княжеской данью (позднее – податями) община утрачивала владельческие права на землю, что вело к образованию и расширению вотчинного землевладения и постепенному закрепощению крестьянства.

На всем протяжении истории Древнерусского государства и Московской Руси, вплоть до сер. 17 в. община в определенной степени гарантировала входившим в нее крестьянам минимум прав в их взаимоотношениях с землевладельцами и государственной властью в обмен на выполнение общинниками определенной суммы обязанностей. Отношения внутри общины регулировались круговой порукой, зафиксированной еще в Русской Правде и сохранявшей свое значение на протяжении нескольких столетий. Земская реформа сер. 16 в. повысила роль общинного самоуправления, особенно в районах с преобладанием черносошного населения. Однако по мере юридического оформления крепостного права община все более подпадала под контроль государственных органов.

Отношения внутри общины регулировались круговой порукой, зафиксированной еще в Русской Правде и сохранявшей свое значение на протяжении нескольких столетий. Земская реформа сер. 16 в. повысила роль общинного самоуправления, особенно в районах с преобладанием черносошного населения. Однако по мере юридического оформления крепостного права община все более подпадала под контроль государственных органов.

Тем не менее община сохраняла важную роль в организации хозяйственно-поземельных отношений в деревне, в частности, – в определении принципов пользования общинными угодьями – лесами, реками, лугами и др., в периодическом переделе земли, находящейся в наследственном владении крестьянских хозяйств, в распределении между ними налогов и податей. Эти функции община в той или иной степени сохраняла вплоть до нач. 20 в. Е. Г., С. П., Вл. К.

СМЕ?РДЫ – земледельцы, имеющие участок земли, коня, сельскохозяйственный инвентарь и ведущие свое хозяйство; сельское население Древней Руси, организованное в общины.

Основную часть смердов составляли свободные крестьяне-общинники, подчиненные только государству и отличающиеся от холопов, лично зависевших от господина. Свободные смерды платили дань. Постепенно, по мере захвата землевладельцами (князьями, боярами) свободных земель, их число сокращалось. Тем не менее свободные общинники (хотя и под другим именем – крестьяне) в значительном числе сохранились на Русском Севере вплоть до сер. 19 в.

Смерды, жившие на землях, попавших в собственность князя или других владельцев, становились лично зависимыми. Помимо государственного налога (дани) за право пользоваться княжеской (боярской) землей они вынуждены были платить оброк или отрабатывать барщину. Права зависимых смердов были сильно ограничены. Вл. К.

ИЗГО?И – категория свободного населения в Киевской Руси.

Большинство простых свободных людей 11–12 вв. жили в общинах. Правда, некоторые из-за конфликтов с соседями уходили из общины и жили отдельно. Их и называли «изгоями». Изгой – это человек «изжитый», лишенный прежнего своего положения. Кроме лиц, ушедших или изгнанных из общины, изгоями назывались и получившие свободу рабы (их называли также пущенниками, прощенниками или задушными людьми), разорившиеся купцы, необученные поповичи, которые поэтому не могли стать священниками, и князья, не имеющие княжения. Штраф за убийство незнатного изгоя составлял 40 гривен, как и за свободного человека, жившего в общине. В случае совершения им правонарушения никто не защищал изгоя и не помогал ему. Прожить в одиночку было трудно, и обычно изгои искали защиты у князей или монастырей. Источники говорят о целых селах, заселенных изгоями, которые князья основывали на свободных землях. А. К.

Изгой – это человек «изжитый», лишенный прежнего своего положения. Кроме лиц, ушедших или изгнанных из общины, изгоями назывались и получившие свободу рабы (их называли также пущенниками, прощенниками или задушными людьми), разорившиеся купцы, необученные поповичи, которые поэтому не могли стать священниками, и князья, не имеющие княжения. Штраф за убийство незнатного изгоя составлял 40 гривен, как и за свободного человека, жившего в общине. В случае совершения им правонарушения никто не защищал изгоя и не помогал ему. Прожить в одиночку было трудно, и обычно изгои искали защиты у князей или монастырей. Источники говорят о целых селах, заселенных изгоями, которые князья основывали на свободных землях. А. К.

ВО?ТЧИНА, отчина – вид земельной собственности.

Возникла в Древней Руси в 10–11 вв. как наследственное владение. Широкое распространение получили княжеские, боярские, церковные, позднее – монастырские вотчины. В 13–15 вв. вотчина стала основной формой землевладения, число вотчин увеличивалось за счет освоения новых территорий, захвата общинных земель, купли, обмена и др.

Вотчинники имели ряд судебных, финансовых и прочих привилегий. После распада Древнерусского государства, в период раздробленности Руси, они становились государями в своих вотчинах, а население – их подданными. Вотчинами иногда называют и удельные княжества (уделы, полученные князьями в наследство от отцов). Происходило дробление вотчин между наследниками, вотчинные земли продавались, закладывались, передавались монастырям в залог посмертного повиновения и пр.

По мере усиления великокняжеской власти и формирования централизованного государства права вотчинников ограничивались. С 15 в. наряду с вотчинным получало распространение поместное землевладение, а владельцы поместий – дворяне – становились опорой центральной власти. После присоединения к Московскому государству в кон. 15–16 вв. лишились своих вотчин многие новгородские, псковские и тверские бояре. Некоторое количество вотчин ликвидировано во 2-й пол. 16 в. в период опричнины. В 17 в. после окончания

Смутного времени вотчинное землевладение вновь стало расширяться: вотчинами наделялись дворяне, выказавшие верность новой династии Романовых.

Однако различия между вотчиной и поместьем постепенно размывались. Окончательно слияние вотчинного и поместного землевладения было юридически оформлено указом Петра I о единонаследии, изданным в 1714 г. Вл. К.

ДАНЬ – натуральный или денежный сбор с подвластных племен и народов.

В 9–10 вв. киевские князья, подчиняя племена древлян, радимичей, северян и др., облагали их данью, которая выплачивалась деньгами, мехами, продуктами. Описание сбора дани киевскими князьями в сер. 10 в. содержится в книге византийского императора Константина Багрянородного «Об управлении империей». Ежегодно в ноябре князья отправлялись в объезд по землям подчиненных Киеву славянских племен. Сбор дани занимал всю зиму, и только в апреле участники «кружения» (так называет объезд племен византийский автор) возвращались в Киев. В 11–12 вв. дань Киеву платили подчиненные русские земли. В 13–15 вв. русские земли платили дань («выход») ханам Золотой Орды.

ОБРО?К – обязанность крестьянина поставлять землевладельцу продукты – зерно, мясо, овощи, молоко и др. (т. н. натуральный оброк) или деньги (т. н. денежный оброк) за полученный в пользование участок земли; одна из форм повинности крестьян по отношению к их владельцам (наряду с барщиной).

(т. н. натуральный оброк) или деньги (т. н. денежный оброк) за полученный в пользование участок земли; одна из форм повинности крестьян по отношению к их владельцам (наряду с барщиной).

Термин «оброк» восходит к славянскому глаголу «обрекать» («обречь») – т. е. предписать тому или иному лицу исполнить те или иные обязанности по отношению к другому лицу. Первоначально в Древней Руси преобладала натуральная форма оброка: крестьянин поставлял землевладельцу заранее фиксированный набор продуктов независимо от урожая и других условий. В отличие от барщины оброк, как полагают многие исследователи, был более мягкой формой зависимости крестьян, поскольку оставлял им свободу рук для работы в собственном хозяйстве. По мере расширения рыночных связей и сопутствующих им товарно-денежных отношений получала развитие и денежная форма оброка. При этом помещики старались внедрять ее, сохраняя объемы натурального оброка и барщины. Вл. К.

БА?РЩИНА, в Древней Руси барщина – обязанность крестьянина за полученный в пользование от помещика участок земли обрабатывать поле помещика (барское поле) и выполнять другие работы на господина – ловлю рыбы, уход за скотом, строительство, доставку продуктов к господскому двору и на рынок (подводная повинность) и др. О существовании барщины свидетельствует уже Русская Правда, в которой упоминаются т. н. ролейные закупы, жившие на господской земле и обрабатывавшие за это часть пашни господина. С 13 в. барщина распространилась в боярских и монастырских хозяйствах. По мере увеличения спроса на хлеб и другие продукты сельскохозяйственного производства на внутреннем и международном рынках росла заинтересованность землевладельцев в увеличении собственной запашки. В сер. 16 в. в различных районах Русского государства размер барской запашки составлял от 1/6 до 2/3 всей пашни. На протяжении нескольких столетий барщина носила временный, договорный характер: за крестьянами сохранялось право отказа от несения барщинных повинностей в случае перехода к другому господину. С кон. 16 в. по мере ограничения, а затем, с сер. 17 в., полного запрещения крестьянского выхода, барщина приобретала постоянный характер. С ростом барщины и ужесточением ее условий связано постепенное оформление на Руси крепостного права. Вл.

О существовании барщины свидетельствует уже Русская Правда, в которой упоминаются т. н. ролейные закупы, жившие на господской земле и обрабатывавшие за это часть пашни господина. С 13 в. барщина распространилась в боярских и монастырских хозяйствах. По мере увеличения спроса на хлеб и другие продукты сельскохозяйственного производства на внутреннем и международном рынках росла заинтересованность землевладельцев в увеличении собственной запашки. В сер. 16 в. в различных районах Русского государства размер барской запашки составлял от 1/6 до 2/3 всей пашни. На протяжении нескольких столетий барщина носила временный, договорный характер: за крестьянами сохранялось право отказа от несения барщинных повинностей в случае перехода к другому господину. С кон. 16 в. по мере ограничения, а затем, с сер. 17 в., полного запрещения крестьянского выхода, барщина приобретала постоянный характер. С ростом барщины и ужесточением ее условий связано постепенное оформление на Руси крепостного права. Вл. К.

К.

ТИУ?Н – в Русском государстве 11–17 вв. управляющий в хозяйстве князя или боярина.

Первоначально тиуны имелись только у князей. Многие из них были несвободными людьми. Несмотря на это, согласно Русской Правде, убийство тиуна каралось двойной вирой – 80 гривен. Тиуны управляли личным хозяйством князя, некоторые из них были городскими наместниками или судьями в землях, подвластных их господину. Обладая широкими полномочиями, тиуны зачастую использовали свою власть для личного обогащения.

С 12 в. тиуны появились у бояр, а в 14–16 вв. и у духовенства. Так, «владычен тиун» (служитель архиерея) наблюдал за исполнением священниками и старостами своих обязанностей. А. К.

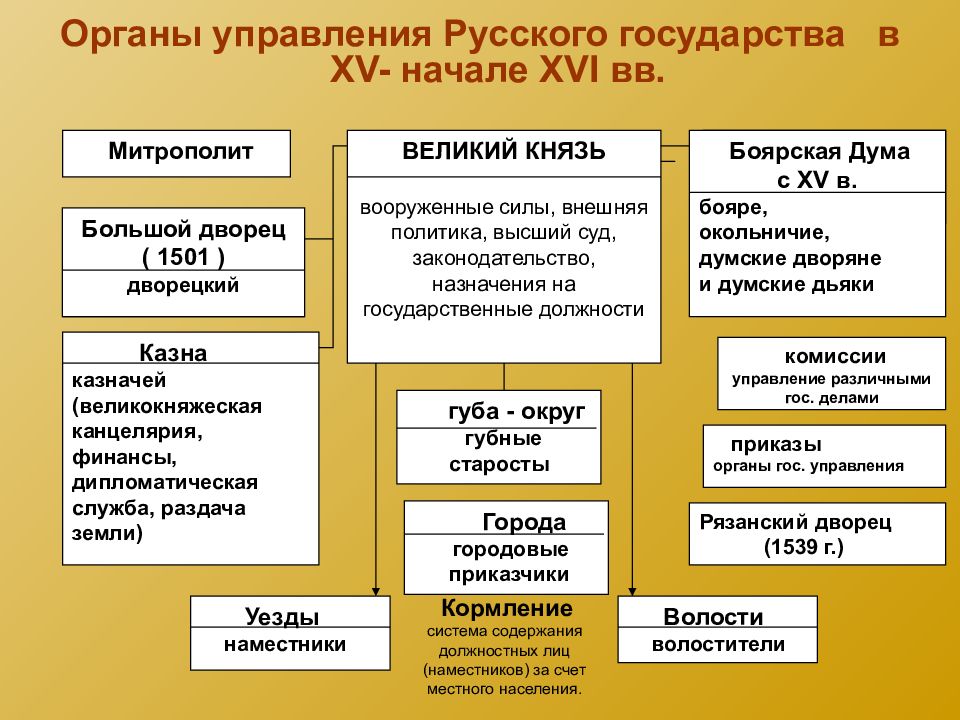

БОЯ?РЕ – высший слой общества на Руси в 10 – нач. 18 вв., занимавший главенствующее положение в государственном управлении после великих князей и царей.

Изначально бояре – потомки родо-племенной знати, в 9–13 вв. – старшие дружинники и крупные землевладельцы, находившиеся на службе у князя. В своих владениях бояре были полными господами, имели собственных холопов, а часто и собственные дружины.

В своих владениях бояре были полными господами, имели собственных холопов, а часто и собственные дружины.

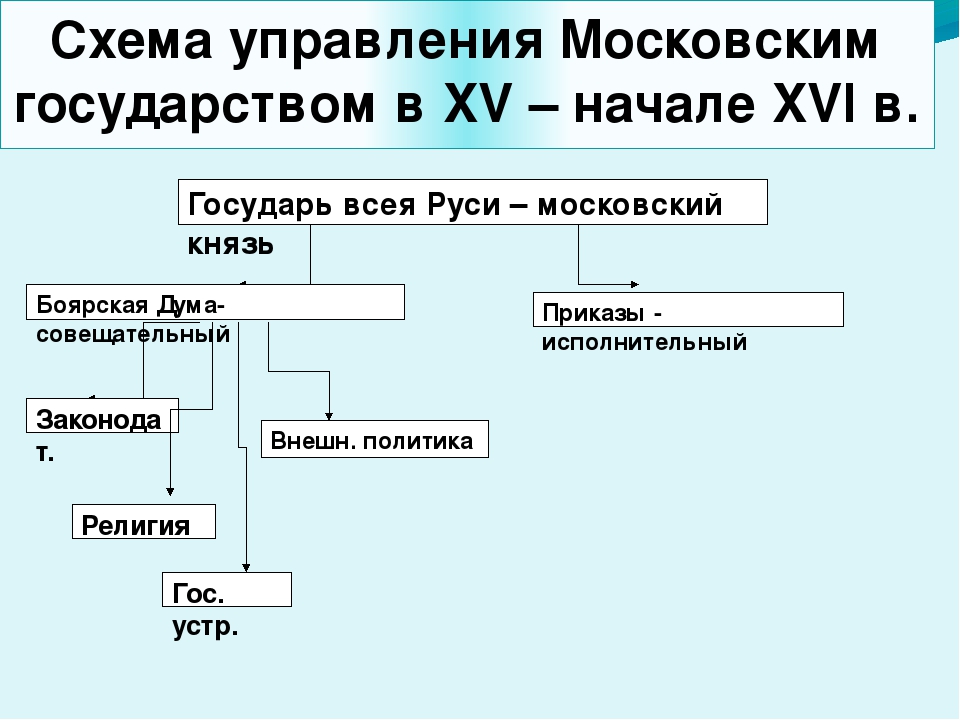

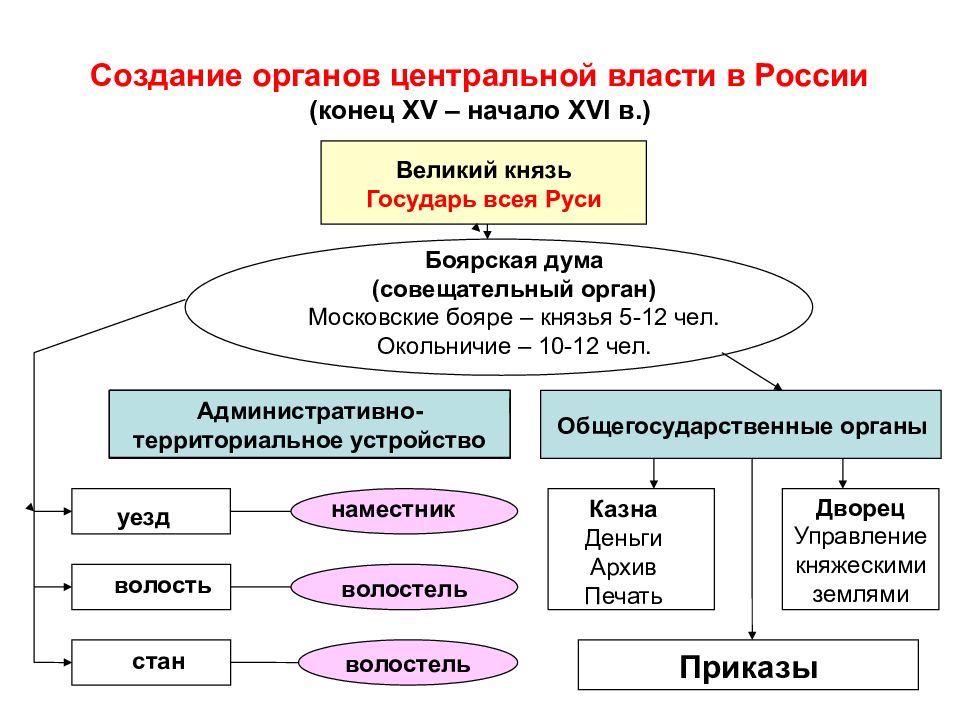

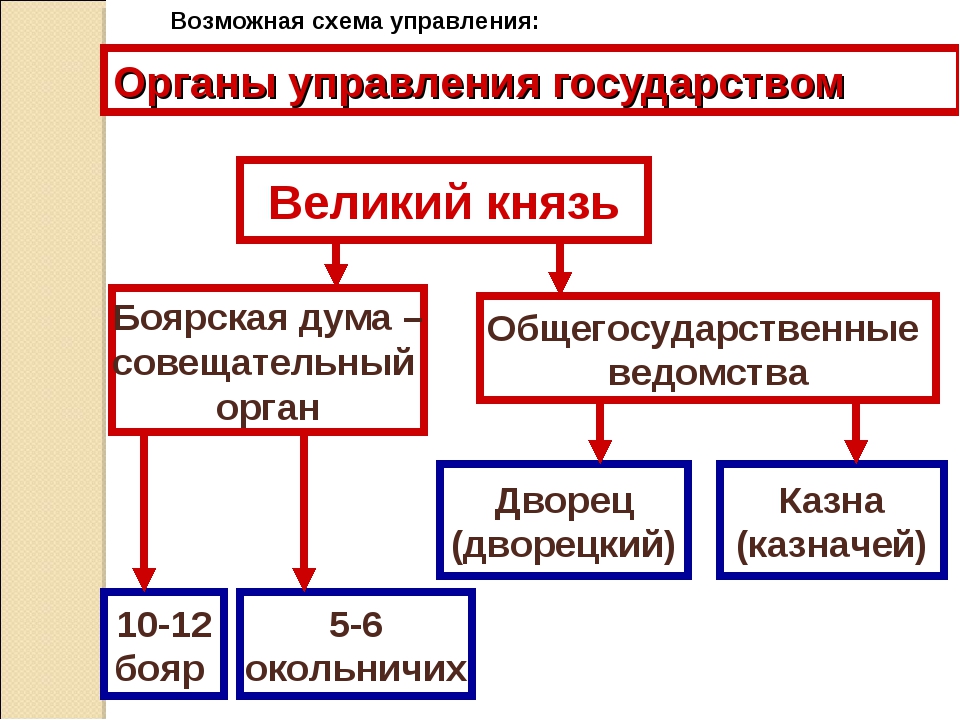

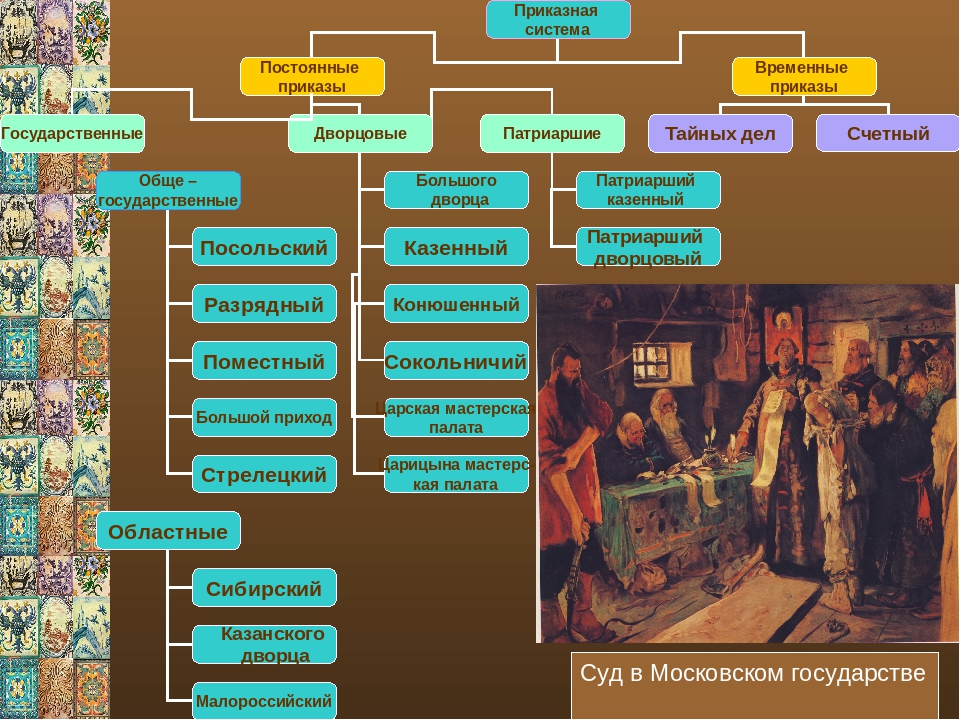

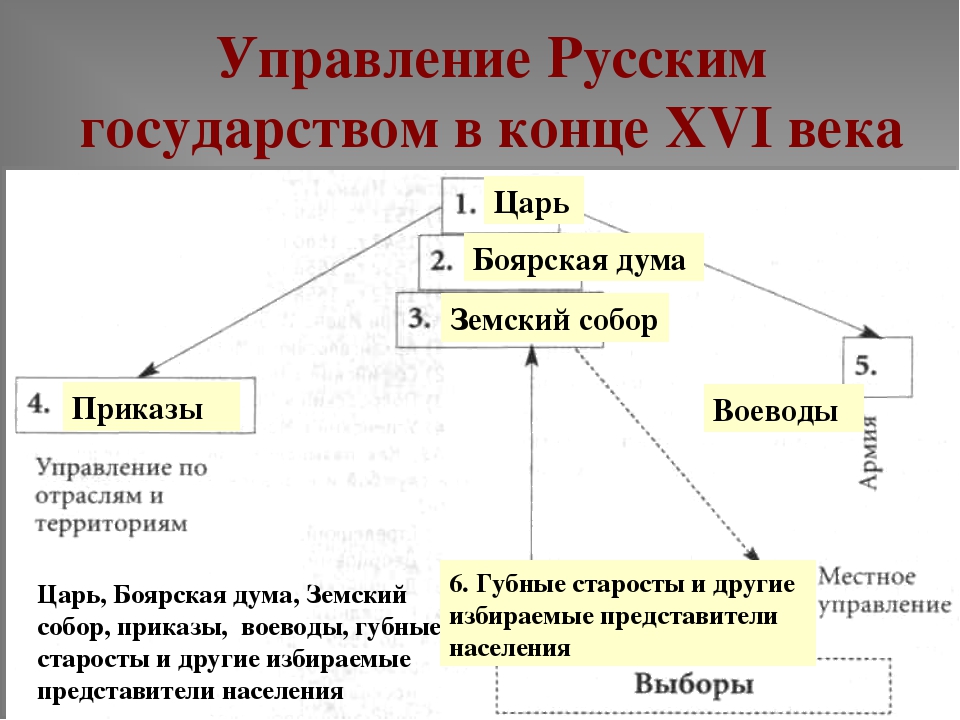

В 14–15 вв. бояре возглавляли отдельные отрасли («пути») управления государством и великокняжеским хозяйством («путные бояре»). В 15–17 вв. боярин – высший служебный чин среди «служилых людей по отечеству». Бояре были членами Боярской думы, занимали высшие придворные, государственные и судебные должности, возглавляли приказы, были воеводами.

По мере усиления централизации государства права бояр ограничивались великокняжеской властью. Отмена местничества в 1682 г. окончательно подорвала влияние боярства. Формально звание «боярин» было отменено Петром I в 1711 г. с упразднением Боярской думы.

В 17 в. в обиходе боярами называли всех помещиков. Позднее слово «боярин» модифицировалось в понятие «барин». С. П.

БОЯ?РСКАЯ ДУ?МА – термин, используемый в современной исторической и историко-правовой литературе для обозначения совета, существовавшего при князьях в 10–1-й пол. 16 вв. и при царях во 2-й пол. 16 – нач.18 вв.

16 вв. и при царях во 2-й пол. 16 – нач.18 вв.

В древнерусских источниках встречаются определения «бояре», «все бояре», «дума», «Государев верх», «палата», «бояре, окольничие и думные люди» и т. п.

В 10–13 вв. Дума существовала при каждом князе, возглавлявшем ту или иную землю. Она не имела постоянного состава, созывалась в случае необходимости, в нее входили земские бояре, старшие дружинники и «старцы градские», представлявшие старую племенную аристократию.

В 12–13 вв. из-за распада Древнерусского государства значение земских бояр возросло, усилилось их политическое влияние. В. В.

ВЕ?ЧЕ (от ст-слав. «вещати» – говорить) – у древних славян название собрания племени; в Киевской Руси – орган городского управления и самоуправления.

Порядок решения общественно значимых вопросов на «вече» восходит к древним славянским общинным традициям. Впервые «вече» упоминается в «Повести временных лет» под 997 г.: во время осады Белгорода печенегами его жители «створиша вече в городе». В Лаврентьевской летописи под 1176 г. есть сообщение о древности этого обычая: «Ибо новгородцы изначала, а также и смоляне, и киевляне, и полочане, и все волости, как на совет сходятся на вече, и что решат старейшие [города], то и пригороды принимают…»

В Лаврентьевской летописи под 1176 г. есть сообщение о древности этого обычая: «Ибо новгородцы изначала, а также и смоляне, и киевляне, и полочане, и все волости, как на совет сходятся на вече, и что решат старейшие [города], то и пригороды принимают…»

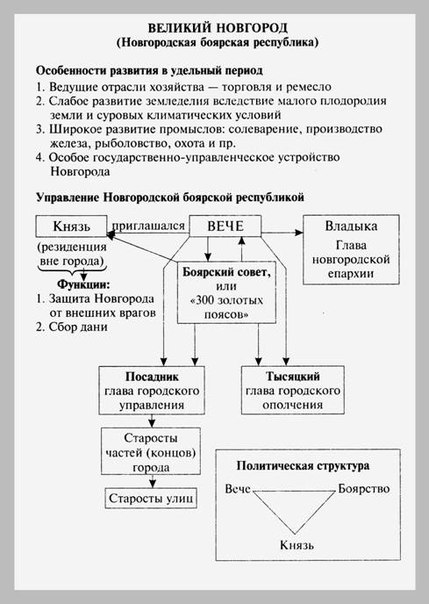

Первое известное упоминание новгородского веча, созванного князем Ярославом Мудрым, относится к 1016 г. Именно в Великом

Новгороде вечевые порядки получили наибольшее развитие. В Новгородской, а затем и в Псковской республиках собранию горожан принадлежала высшая законодательная власть, право распоряжаться городскими финансами и распределением земли.

Как правило, на вече горожане собирались в строго отведенном месте: в Новгороде и Киеве – у Софийских соборов, в Пскове – у Троицкой церкви. В случае серьезных разногласий часть горожан, недовольных принятым решением, собиралась в другом месте. Например, в Великом Новгороде вече созывалось и на Ярославовом дворище, на Торговой стороне. Непременными атрибутами веча были вечевой колокол и «степень» – помост, возвышающийся над вечевой площадью. Решение определялось одобрительными криками присутствующих; в ряде случаев исход спора решался в ходе уличных столкновений.

Решение определялось одобрительными криками присутствующих; в ряде случаев исход спора решался в ходе уличных столкновений.

Вечевые республики были ликвидированы – в Великом Новгороде в 1478 г., в Пскове – в 1510 г. В. В.

РУ?ССКАЯ ПРА?ВДА, Правда Русская – памятник древнерусского права.

Представляет собой три, возникшие в разное время, но тесно связанные между собой свода обычаев, законов и судебных решений, которые принято называть редакциями Русской Правды: Краткая Правда, Пространная Правда и Сокращенная Правда. Древнейшей является Краткая Правда, состоящая из четырех частей.

Наиболее важными считаются две первые части: «Правда Ярослава» (статьи 1–18), составленная при киевском князе Ярославе Владимировиче Мудром (одни исследователи относят ее появление к 1016 г., другие – к 1030-м гг.), и «Правда Ярославичей» (сыновей Ярослава Мудрого) (статьи 19–41), составленная во 2-й пол. 1060-х гг. или в 1072 г., когда между братьями Ярославичами установились союзнические отношения. Как целостный юридический свод Краткая Правда оформилась в последней четверти 11 в., когда все четыре части были объединены в одном списке.

Как целостный юридический свод Краткая Правда оформилась в последней четверти 11 в., когда все четыре части были объединены в одном списке.

Пространная Правда делится на две части: «Суд Ярослава Владимировича» (статьи 1–52), составленный на основе Краткой Правды и судебной практики кон. 11 в., и «Устав Владимира Всеволодовича» (статьи 53–121), созданный в 1113 г. при киевском князе Владимире Всеволодовиче Мономахе. Как единое целое Пространная Правда оформилась к сер. 12 в.

Третья (Сокращенная) редакция Русской Правды появилась в 14–17 вв., уже в московский период русской истории (единого мнения среди ученых о времени ее составления нет).

Правды Краткая и Пространная сообщают, что преступление в 11–12 вв. называлось на Руси «обидой». За его совершение перед судом отвечали только свободные люди. За кражу, совершенную рабом (челядином или холопом), нес ответственность его хозяин. Если было совершено убийство, то родственники убитого могли мстить убийце. Власти стремились ограничить кровную месть, предлагая возможным мстителям брать с убийцы деньги. Основным видом наказания был штраф («вира» – в пользу пострадавшего или его семьи и «продажа» – в пользу князя, разбиравшего дело). Размер штрафа зависел от того, какое положение в обществе занимал пострадавший. Например, за убийство свободного человека преступник должен был уплатить 40 гривен, а за убийство княжеского дружинника – 80 гривен, за убийство смерда или холопа – 5 гривен. Самое тяжкое наказание – «поток и разграбление». Оно заключалось в обращении преступника и членов его семьи в рабство и в конфискации его имущества. Этому наказанию подвергались разбойники, поджигатели и конокрады.

Основным видом наказания был штраф («вира» – в пользу пострадавшего или его семьи и «продажа» – в пользу князя, разбиравшего дело). Размер штрафа зависел от того, какое положение в обществе занимал пострадавший. Например, за убийство свободного человека преступник должен был уплатить 40 гривен, а за убийство княжеского дружинника – 80 гривен, за убийство смерда или холопа – 5 гривен. Самое тяжкое наказание – «поток и разграбление». Оно заключалось в обращении преступника и членов его семьи в рабство и в конфискации его имущества. Этому наказанию подвергались разбойники, поджигатели и конокрады.

Важное место в Русской Правде занимают отношения между людьми по поводу собственности. В «Уставе Владимира Всеволодовича» особое внимание уделялось процентам по долгу. До составления этой части Пространной Правды проценты были весьма велики. Они делились на годовые, третные и месячные (проценты, взимавшиеся при займе на год, на треть года и на месяц). Годовой процент составлял 50 %, а взимание процентов по долгу осуществлялось вплоть до погашения всей задолженности. Например, если человек брал в долг 6 гривен, он ежегодно вносил кредитору 3 гривны в счет процентов. Если же он не мог заплатить разом 9 гривен (долг и процент), то выплачивал проценты в течение многих лет, попадая в конце концов в полную зависимость от ростовщика, который мог продать неисправного должника в рабство. «Устав Владимира Всеволодовича», принятый после восстания в Киеве против ростовщиков, ограничил срок взимания процентов тремя годами, в течение которых должник выплачивал стоимость долга и один годовой процент. А. К.

Например, если человек брал в долг 6 гривен, он ежегодно вносил кредитору 3 гривны в счет процентов. Если же он не мог заплатить разом 9 гривен (долг и процент), то выплачивал проценты в течение многих лет, попадая в конце концов в полную зависимость от ростовщика, который мог продать неисправного должника в рабство. «Устав Владимира Всеволодовича», принятый после восстания в Киеве против ростовщиков, ограничил срок взимания процентов тремя годами, в течение которых должник выплачивал стоимость долга и один годовой процент. А. К.

ВИ?РА – денежный штраф за убийство свободного человека в Древней Руси.

Первые упоминания платы за убийство (если убийцу не удалось убить) на Руси встречаются еще в договорах с греками (911, 944). В юридическую практику вира введена Ярославом Мудрым в «Правде Ярослава» для случаев, когда родственники убитого добровольно отказывались от мести. Сыновья Ярослава окончательно заменили кровную месть вирой.

Виру преступник выплачивал князю или его посадникам. Десятую часть виры князь передавал епископу. Собирал виру вирник – должностное лицо княжеской администрации. Если убийца не мог уплатить штраф сам, либо не был найден, виру выплачивала крестьянская община, на чьей территории обнаружен труп.

Десятую часть виры князь передавал епископу. Собирал виру вирник – должностное лицо княжеской администрации. Если убийца не мог уплатить штраф сам, либо не был найден, виру выплачивала крестьянская община, на чьей территории обнаружен труп.

Размер виры зависел от социального положения убитого. За свободного человека, по Русской Правде, выплачивалось 40 гривен, за человека, служащего князю, – 80 гривен, за убийство женщины – половинная вира. Убийство холопов вирой не наказывалось. А. К.

ПО?ЛЕ – в судопроизводстве Древней Руси поединок, решавший исход судебного разбирательства.

Поле как разновидность «Божьего суда» упоминается в русских юридических памятниках 13–16 вв. Престарелые, малолетние, женщины и монахи могли выставлять за себя наемных бойцов. В таком случае противная сторона тоже должна была выставить бойца-наймита. Проигравшим считался не только поверженный, но и отказавшийся от поединка противник. А. К.

ПО?СЛУХ – в судебной практике Русского государства 9–17 вв. поручитель, обязанный засвидетельствовать высокую репутацию обвиняемого или пострадавшего. При заключении сделки послух нес материальную ответственность вместе с человеком, за которого ручался. А. К.

поручитель, обязанный засвидетельствовать высокую репутацию обвиняемого или пострадавшего. При заключении сделки послух нес материальную ответственность вместе с человеком, за которого ручался. А. К.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРесдревняя и средневековая форма выборов и прямой демократии на Руси

Антон Купрач

Истоки прямой демократии на Руси

Прямая демократия и выборы как механизм выражения власти народа имеют в России глубокие исторические корни. В этой связи заслуживает внимание опыт прямой демократии и выборов в древней и средневековой Руси (IX-XV вв.), выраженный в традициях народного собрания старшего города — веча (от славянского вѣтъ — совет). Традиция народного правления как историческая форма прямой демократии, была распространена во всех славянских землях и имела глубокие социальные и культурные корни. Византийский исследователь Прокопий Кесарийский еще в VI веке писал: «Эти племена, славяне и анты, не управляются одним человеком, но издревле живут в народоправстве, и потому у них счастье и несчастье в жизни считается общим делом».

Традиция народного правления как историческая форма прямой демократии, была распространена во всех славянских землях и имела глубокие социальные и культурные корни. Византийский исследователь Прокопий Кесарийский еще в VI веке писал: «Эти племена, славяне и анты, не управляются одним человеком, но издревле живут в народоправстве, и потому у них счастье и несчастье в жизни считается общим делом».

Вече – народное собрание у восточных славян и русских людей играло роль органа государственного управления и общественного самоуправления. Вече было по преимуществу городским институтом, собранием свободных людей, живших в городе. В древнерусских летописях содержатся многочисленные упоминания о созыве вече: Белгород (997 г.), Новгород (1068 г.), Киев (1068 г.), Владимир-Волынский (1097 г.), Звенигород-Галицкий (1147 г.), Ростов, Суздаль, Владимир-на- Клязьме (1157 г.), Полоцк (1159 г.), Переяславль-Залесский (1176 г.), Смоленск (1185 г.).

Изучая летописи, историки Н. И. Костомаров, В. И. Сергеевич, С. М. Соловьев, Ф. И. Леонтович В. О. Ключевский считали, что прямая демократия была развита со времен Древней Руси. Анализируя практику прямой демократии с X-XI веков, они рассматривали государственные образования не как монархии со всеми свойственными этой форме правления функциями и чертами, а как «волости-земли» во главе с крупными городами-центрами. Такие государства стали называть «вечевыми государствами», а сам этот период древнерусской истории «вечевым».

И. Костомаров, В. И. Сергеевич, С. М. Соловьев, Ф. И. Леонтович В. О. Ключевский считали, что прямая демократия была развита со времен Древней Руси. Анализируя практику прямой демократии с X-XI веков, они рассматривали государственные образования не как монархии со всеми свойственными этой форме правления функциями и чертами, а как «волости-земли» во главе с крупными городами-центрами. Такие государства стали называть «вечевыми государствами», а сам этот период древнерусской истории «вечевым».

Историк Б. Д. Греков замечает, что вече, хоть и является древним явлением на Руси, но его расцвет – это посткиевская Русь, то есть время раздробленности, «свидетельствующее о росте городов, готовых выйти из-под власти киевского великого князя».

Современные историки И. Я. Фроянов и А. Ю. Дворниченко отмечают, что традиции прямой демократии были развиты еще со времен Древней Руси. При этом древнерусская государственность строилась не на классовой, а на общинной основе. Классовым содержанием, по их мнению, она наполнилась лишь тогда, когда Русь стала феодальным государством, что произошло не ранее XIV-XV веков.

Классовым содержанием, по их мнению, она наполнилась лишь тогда, когда Русь стала феодальным государством, что произошло не ранее XIV-XV веков.

Социальный состав народного собрания

От ответа на вопрос о социальном составе веча зависит понимание того, было ли вече народным институтом, или это был инструмент управления знати (правящей элиты в нынешнем понимании) и инструментом принятия политических, военных или социальных решений. И. Я. Фроянов обращает внимание на демократический характер вечевых совещаний в Киевской Руси. По его мнению, вече выступает народным собранием, которое являлось составной частью социально-политического механизма древнерусского общества.

Но только ли народ и народ ли вообще был участником веча? В исторической науке были и другие мнения относительно социального состава веча. Например, М. Б. Свердлов пишет, что «источники позволяют установить различные судьбы народных собраний в Древней Руси: местные собрания, сельские и, возможно, кончанские (в развивающихся крупных городах), трансформировались в феодальный институт местного самоуправления.

Племенное вече — верховный орган самоуправления и суда свободных членов племени с образованием государства и суда свободных членов племени исчезло, а в наиболее крупных территориальных центрах — городах (правда, не во всех русских землях) вече как форма политической активности городского населения появилось в XI-XII вв. вследствие растущей социально-политической самостоятельности городов».

Из утверждения историка вытекает лишь один вывод: народное вече с укреплением власти знати, как институт принятия решений, включая выборы, прекратило свое существование. На смену ему пришла другая форма управления, где управляла уже высшая часть административного государственного аппарата.

В общепринятом понимании, скорее, представлении о вече, вечевые собрания предстают как некие митинги разгоряченной толпы, решения на которых принимаются по громкости крика. Однако, это не более, чем художественная фантазия.

Вече, все же, было достаточно хорошо организовано, иначе подобные собрания и не назывались бы так – вече (собрание). Вече – это не толпа, кричащая что попало, а совещание, проходящее по строгим правилам. Предполагается, что велись даже протокольные записи вечевых собраний. Можно даже предположить, что вечевые собрания были вполне похожи на собрания современных парламентов.

Вече – это не толпа, кричащая что попало, а совещание, проходящее по строгим правилам. Предполагается, что велись даже протокольные записи вечевых собраний. Можно даже предположить, что вечевые собрания были вполне похожи на собрания современных парламентов.

В свою очередь, А. Е. Пресняков подчеркивает: «Если правы историки права, что вече, а не князь должно быть признано носителем верховной власти древнерусской политии-волости, то, с другой стороны, элементарные нити древнерусской волостной администрации сходились в руках князя, а не веча или каких-либо его органов. В этом оригинальная черта древнерусской государственности».

Итак, говоря о социальном составе веча, следует заметить, что его народный характер не отрицает участия в собраниях и знати: князей, иерархов Церкви, бояр, купцов и прочих представителей знати.

Но «лучшие люди» не принимали окончательного решения, точнее, их голос не был главным. Выбирали и принимали окончательное решение именно простые горожане. Древнерусская знать, хотя и была сильной, но она не обладала необходимыми средствами для манипуляции мнением веча. Как и не выполнять его решения она тоже была не в силах.

Древнерусская знать, хотя и была сильной, но она не обладала необходимыми средствами для манипуляции мнением веча. Как и не выполнять его решения она тоже была не в силах.

Какие вопросы решались на вече?

Вече, в первую очередь, ведало выборами князя — замещением княжеских столов. Например, есть классическое упоминание в Лаврентьевской летописи о вечевом собрании во Владимире 1176 года, где решался вопрос о выборе князя на престол после предательского убийства заговорщиками во главе с приемным сыном князя Андрея Боголюбского. По тексту летописи ясно, что «собраться на вече, значит, думать и принять решение».

В. О. Ключевский, комментируя запись в летописи, писал: «Изображая политический порядок, установившийся в старых областях, публицист-летописец отметил вече старых городов, но позабыл или не счел нужным упомянуть о князе. Так пал политический авторитет князя перед значением веча».

После окончательного становления городов-государств, отношения князя и волости приобретают более систематический порядок. Принцип родового старейшинства при занятии княжеского стола, заменяется правилом всенародного призвания (выбора) князя. Например, Владимир Мономах был призван на княжение в Киев в обход родового старшинства. Такой порядок устанавливается по всей Руси по мере укрепления и становления городов-государств.

Принцип родового старейшинства при занятии княжеского стола, заменяется правилом всенародного призвания (выбора) князя. Например, Владимир Мономах был призван на княжение в Киев в обход родового старшинства. Такой порядок устанавливается по всей Руси по мере укрепления и становления городов-государств.

Князей выбирали на вече по всей Руси: в Ростово-Суздальской Руси, в Полоцкой, Черниговской, Галицкой, Смоленской, Новгородской, Псковской, Вятской и других землях. Исключения из правил – вынужденные посажения на княжество Юрия Долгорукова в Киеве и Изяслава во Владимире лишь подтверждают общее демократическое, общинное правило в древней и средневековой Руси. Срок правления князя был неопределенным. Так, с 1095 по 1305 гг. князья в Новгороде менялись 58 раз, задерживаясь иногда лишь по несколько месяцев.

Остановимся на договорном опыте во взаимоотношениях народного собрания и князя в Новгороде. Н. И. Костомаров по этому поводу пишет: «Из договоров, оставшихся до нашего времени, видно, что князь был поставлен, сколько возможно, вне связей с жизнью Новгорода. Вся волость считалась достоянием святой Софии и Великого Новгорода. Князь не мог приобретать в Новгородской Земле имений, ни покупкой, ни принятием в дар; не мог брать закладников, следовательно, совершать сделок; это правило распространялось и на его родню, и на его дружинников».

Вся волость считалась достоянием святой Софии и Великого Новгорода. Князь не мог приобретать в Новгородской Земле имений, ни покупкой, ни принятием в дар; не мог брать закладников, следовательно, совершать сделок; это правило распространялось и на его родню, и на его дружинников».

Костомаров подчеркивает, что «без участия посадников, избираемых вече, князь не имел права назначать правителей в краю, подчиненных Великому Новгороду; отдавать в кормление принадлежащую Новгороду землю; не мог производить суда без участия посадника, лишать волостей, раздавать их в собственность, наказывать без суда, и вообще без воли веча и без участия посадника делать какие бы то ни было распоряжения, Все это простиралось также и на его чиновников».

Таким образом, вече Великого Новгорода с помощью договора ограничивало князя во владении собственностью, денежными средствами, четко определяло его полномочия и контролировало его деятельность.

Другим важнейшим вопросом, которое решало вече, был вопрос войны и мира. Основу военной мощи Руси составляли вовсе не княжеские дружины, напоминавшие больше личную охрану, а народное ополчение, которое напрямую подчинялось вечу, то есть не могло выйти в поход без санкции и согласия народного собрания. Вече могло так же заставить князя заключить мир или отменить намеченный поход. Вечевые собрания выступали как посредники между князьями, если распри между ними угрожали безопасности и миру городу-государству. Вече могло заставить враждующих между собой князей выступить заодно против общего внешнего врага.

Основу военной мощи Руси составляли вовсе не княжеские дружины, напоминавшие больше личную охрану, а народное ополчение, которое напрямую подчинялось вечу, то есть не могло выйти в поход без санкции и согласия народного собрания. Вече могло так же заставить князя заключить мир или отменить намеченный поход. Вечевые собрания выступали как посредники между князьями, если распри между ними угрожали безопасности и миру городу-государству. Вече могло заставить враждующих между собой князей выступить заодно против общего внешнего врага.

Вече выступало в качестве инициатора сбора средств для военных походов, распоряжалось волостными финансами и государственным земельным фондом с работавшим на земле зависимым населением. И. Я. Фроянов по этому поводу замечает: «Летописные данные, относящиеся к XI в., рисуют вече как верховный демократический орган власти, развивавшийся наряду с княжеской властью. Оно ведало вопросами войны и мира, санкционировало сборы средств для военных предприятий, меняло князей.

Вече санкционировало международные договоры, которые заключались от имени князей и «от всех людий Русское земли». Например, договор 1191 г. Новгорода с Готским берегом и 1229 г. Смоленска с Ригой составлялись князьями по совету с вечем. Подобная практика была обычным явлением для русских земель. И это понятно, если учитывать, что князь – лицо временное, когда на смену одному князю приходит другой, а вече, земля, постоянны и неизменны.

Важную роль играло вече в законодательной деятельности. По началу полномочия народных собраний в законодательной и судебной деятельности древнерусских земель были не очень большими. В знаменитой Русской правде нет упоминаний о вечевом законодательстве. В тоже время, в Новгороде и Пскове законодательство являлось исключительной прерогативой веча.

В источниках отмечается, что имело место даже участие веча в политических судах над князьями и посадниками. Иными словами, при необходимости, вече властно вмешивалось и в судебную и в законодательную сферу жизни общества, смещало неугодных представителей и княжеской и общинной администрации.

Есть основания говорить и о том, что вече обладало правом выбирать церковных иерархов. Таким образом, народное собрание — вече принимало участие практически во всех сферах общественной жизни города-государства, хотя на практике это происходило именно по мере необходимости. Но и древнерусская знать не обладала соответствующими рычагами для подчинения народного собрания своей воле, и была не в силах саботировать решения веча.

Достоинства и недостатки веча

Вече, князь и другие институты власти Древней Руси на протяжении нескольких столетий находились в единстве, придавая стабильность и равновесие общественно-политической системе, обеспечивали социально-экономическое развитие земель. Общественный механизм регулирования был достаточно силен, чтобы обеспечить целостность и жизнеспособность системы. Древнерусское народоправство давало свободному населению возможность непосредственного участия в управлении государством. В тоже время, гарантируя его права как представителя социальной группы, оно не гарантировало права отдельного человека, как личности, который оказывался беззащитным, стоило только ему выпасть из соответствующей системы социальных связей.

По мере усложнения древнерусского общества вечевые институты как форма прямой демократии постепенно несли в себе возможность социально-политических конфликтов. Недостаток вечевых институтов заключался также и в том, что они не обеспечивали прочную защиту от агрессии как со стороны Востока, так и со стороны Запада.

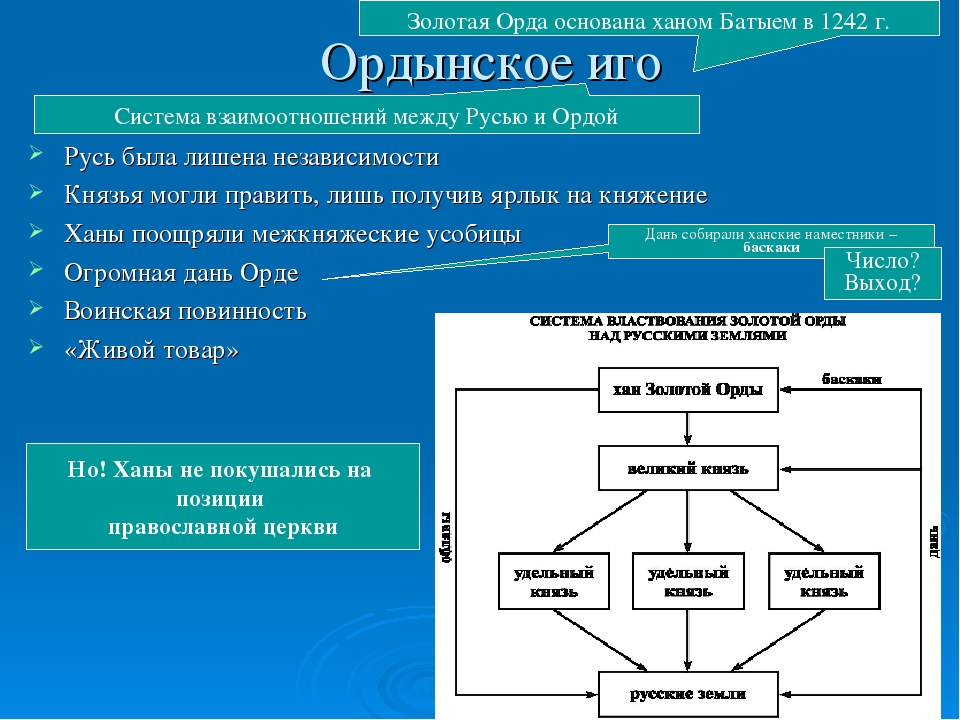

Вечевая культура народного самоуправления понесла огромный урон от азиатского нашествия, когда Русь столкнулась с деспотизмом власти ханов, заставившей подчиниться Золотой Орде. Азиатская (монголо-татарская) политическая традиция военной силой подчинила народную «демократию» Древней Руси и стала предтечей появления такой формы правления, как абсолютизм и тирания.

Монголо-татарское иго явилось страшным ударом не только по политическому институту прямой демократии, но и демографическому, экономическому и культурному, потенциалу Руси. Ордынское иго вызвало к жизни процессы, которые ускорили падение волостного строя и становление феодальных отношений. Процесс феодализации изменил прежнюю социальную систему: народ – знать – дружина – князь на иную: князь – служилое сословие – тяглое население.

Процесс феодализации изменил прежнюю социальную систему: народ – знать – дружина – князь на иную: князь – служилое сословие – тяглое население.

Изменилась и военная организация. Народное ополчение потеряло свое былое значение, заменившись «феодальным» ополчением. В политике деградировало народное собрание. Одновременно росла власть князя, которая все меньше ограничивалась контролем веча. В праве ограничивались имущественные и политические права ранее полноправного населения. В духовной сфере осуществлялось оформление нового общественного порядка. Общество разделилось по сословному принципу, который пришел на смену прежнему делению на «свободных — несвободных». В результате, вече как институт прямой демократии утратил свои позиции.

Вместе с тем, и позднее, в XIV-XV вв., в тех землях, где продолжалось естественное развитие древнерусских традиций (Новгородская, Псковская, Смоленская, Полоцкая, Вятская, Витебская) вече играло свою роль. В этих землях всем горожанам принадлежало право не только внутреннего управления, но и внешних отношений. Наиболее демократичным был вечевой уклад Псковской республики, где до XV века знать была вынуждена считаться с мнением народных масс.

Наиболее демократичным был вечевой уклад Псковской республики, где до XV века знать была вынуждена считаться с мнением народных масс.

Что касается южнорусских и западно-русских земель, с XIII по XV век вошедших в состав Великого княжества Литовского, то там вечевой уклад сохранился до Люблинской унии 1569 года. Вместе с тем, как это видно по Полоцким актам, народное собрание фактически было подконтрольным знати, поэтому вече формально сохраняло всенародный характер.

Эволюция веча в XVI-XVII вв

По мере формирования и развития сословий, а также расширения территорий, когда личное участие каждого в решении государственных вопросов становится невозможным, возникала необходимость появления новых политических институтов. Период непосредственной демократии сменился периодом, когда на политическую сцену вышло сословное представительство, создавшее, по выражению Н. И. Костомарова, «вече веч» — Земские соборы.

Но эхо вечевых традиций еще не раз будет слышно в XVI и XVII вв. Наиболее громко эхо веча как инструмента прямой демократии, прозвучало во времена Смуты, когда избранный нижегородским народным собранием староста торговый человек Кузьма Минин призвал горожан организовать земское ополчение против иноземных захватчиков.

Наиболее громко эхо веча как инструмента прямой демократии, прозвучало во времена Смуты, когда избранный нижегородским народным собранием староста торговый человек Кузьма Минин призвал горожан организовать земское ополчение против иноземных захватчиков.

Деньги на ополчение собирали всем миром, а жадных бояр Минин принуждал это делать силой. Без всеобщего доверия народа это было бы невозможно. Лишь легитимность — поддержка всего народа обеспечила Минину возможность сбора огромных средств для народного ополчения, возглавляемого Дмитрием Пожарским.

Историческое значение вече

Вече, как институт прямой демократии сыграло важную роль в развитии древней и средневековой Руси. Основы народного самоуправления, являющегося несущей конструкцией государственного строя Руси, берут истоки в демократизме древних славян. В XI-XII вв. все свободные люди на Руси пользуются равными юридическими и политическими правами, закрепленными законодательно (Русская Правда) и в традициях. Народное собрание — вече не только выбирало князя и других представителей власти, но и постоянно эту власть контролировало, оценивая результаты ее работы, а также принимало участие практически во всех сферах общественной жизни городов Руси. В этом и состояла суть прямой демократии на Руси.

Народное собрание — вече не только выбирало князя и других представителей власти, но и постоянно эту власть контролировало, оценивая результаты ее работы, а также принимало участие практически во всех сферах общественной жизни городов Руси. В этом и состояла суть прямой демократии на Руси.

Однако развитие непосредственного народовластия на Руси было прервано монголо-татарской агрессией, нанесшей огромный урон вечевой культуре народного самоуправления. В Северо-Восточной Руси, укрепившаяся великокняжеская власть уже к концу XIV века ликвидировала вечевые учреждения. Вместе с тем, в тех землях, где великокняжеской власти не было и князья не утверждались Ордой, вечевые порядки были более прочными, а вечу даже удавалось влиять на политику власти.

Наибольшего расцвета народное самоуправление достигло в Новгородской земле (до 1478 г.) и позднее отделившейся от Новгорода Псковской республике (до 1510 г.). Традиции прямой демократии сохранились также в Вятской земле, изначально входившей в состав Новгородской земли. В Псковской и Вятской землях народное самоуправление просуществовало вплоть до создания централизованного государства.

В Псковской и Вятской землях народное самоуправление просуществовало вплоть до создания централизованного государства.

Таким образом, российская демократия имеет собственные глубокие исторические традиции. В этой связи уместно привести выдержку из выступления Президента России В. В. Путина Федеральному Собранию от 12 декабря 2012 года, подчеркнувшего, что «российская демократия – это власть именно российского народа с его собственными традициями народного самоуправления, а вовсе не реализация стандартов, навязанных нам извне». Далее Президент России поставил задачу: «Мы должны уделить большее внимание развитию прямой демократии, непосредственного народовластия». Остается решить эти задачи в соответствии с потребностями настоящего времени.

Использованная литература:

Греков Б. Ф. Киевская Русь. М., 1953.

Журавлев В. П., Фортунатов В. В. История выборов в России. Санкт-Петербург, 2011.

Ключевский В. О. Сочинения: В 9-ти т. Т.1. Курс русской истории. Ч.1. М., 1987.

О. Сочинения: В 9-ти т. Т.1. Курс русской истории. Ч.1. М., 1987.

Костомаров Н. И.: 1). Русская республика (Севернорусские народоправства во времена удельно-вечевого уклада. История Новгорода, Пскова и Вятки). М., 1994. 2). Начало единодержавия в Древней Руси. М., 1994.

Леонтович Ф. И. История русского права. Одесса, 1869.

Пресняков А. Е. Княжое право в Древней Руси. М., 1993.

Свердлов М. Б. От Закона русского к Русской правде. М., 1988.

Сергеевич В. И. Вече и князь. М., 1867.

Фроянов И. Я.: 1). Киевская Русь: Очерки социально-политической истории», Л. 1980; 2). Совместно с Дворниченко А. Ю. Города-государства Древней Руси. Л., 1988; 3). Начала Русской истории. М., 2001.

| Генерал-губернаторы: | ||

| 25 января 1780–2 июля 1788 | Мельгунов Алексей Петрович | |

| 13 июля 1788–2 сентября 1793 | Кашкин Евгений Петрович | |

| 2 сентября 1793–17 декабря 1796 | Лопухин Петр Васильевич | |

| Правители наместничества: | ||

| 25 января 1780–2 июля 1784 | Макаров Григорий Дмитриевич | |

| 1784–1792 | Мезенцев Петр Федорович | |

| 1793–14 декабря 1798 | Шетнев Николай Дмитриевич | |

| Губернаторы: | ||

| 14 декабря 1798–9 февраля 1800 | Норман Федор Карлович | |

| 9 февраля 1800–9 июня 1800 | Путимцов Василий Лукич | |

| 9 июня 1800–21 июня 1800 | Лисаневич Василий Иванович | |

| 9 июня 1800–1806 | Горянинов (Горяйнов) Алексей Алексеевич | |

| 1806–1809 | Линеман Карл Иванович | |

| 1809–1810 | Воейков Василий Иванович | |

| 1811–1813 | Барш Николай Иванович | |

| 1814–1818 | Винтер Иван Иванович | |

| 1818–1821 | Попов Иван Иванович | |

| 7 июля 1821–19 февраля 1834 | Брусилов Николай Петрович | |

| 21 февраля 1834–16 февраля 1836 | Кузмин Степан Иванович | |

| 20 февраля 1836–30 декабря 1840 | Болговский Дмитрий Николаевич | |

| 6 января 1841–20 декабря 1850 | Волховский Степан Григорьевич | |

| 3 декабря 1851–13 августа 1854 | Романус Иван Васильевич | |

| 13 августа 1854–3 апреля 1860 | Стоинский Филипп Семенович | |

| 3 апреля 1860–1 сентября 1861 | Пфеллер Владимир Филиппович | |

| 19 сентября 1861–30 июля 1878 | Хоминский Станислав Фаддеевич | |

| 30 июля 1878–30 ноября 1879 | Дараган Михаил Петрович | |

| 10 февраля 1880–28 апреля 1882 | Черкасов Леонид Иванович | |

| 9 июня 1882–3 декабря 1882 | Мосолов Александр Николаевич | |

| 3 декабря 1882–21 марта 1892 | Кормилицын Михаил Николаевич | |

| 26 марта 1892–20 декабря 1894 | Коленко Владимир Захарович | |

| 20 декабря 1894–25 апреля 1898 | Дунин-Барковский Иосиф Яковлевич | |

| 25 апреля 1898–8 мая 1900 | Мусин-Пушкин Александр Александрович | |

| 29 января 1901–6 июля 1902 | Князев Леонид Михайлович | |

| 20 сентября 1902–2 июня 1906 | Лодыженский Александр Александрович | |

| Губернские предводители дворянства: | ||

| 1784–1787 | Олешев Алексей Васильевич | |

| 1787–1792 | Рындин Кирилл Степанович | |

| 1792–1799 | Волков Платон Степанович | |

| 1799–1802 | Еропкин Василий Иванович | |

| 1802–1807 | Барш Николай Иванович | |

| 1807–1808 | Левашов Николай Степанович | |

| 1808–1811 | Рязанов Федор Дмитриевич | |

| 1811–1814 | Чернавский Петр Яковлевич | |

| 1814–1817 | Брянчанинов Иван Афанасьевич | |

| 1817–1819 | Цорн Павел Иванович | |

| 1 января 1820–16 января 1826 | Брянчанинов Николай Иванович | |

| 16 января 1826–21 июня 1832 | Левашов Александр Николаевич | |

| 21 июня 1832–11 февраля 1835 | Волоцкой Владимир Алексеевич | |

| 11 февраля 1835–15 октября 1849 | Брянчанинов Николай Иванович | |

| 15 октября 1849–18 января 1850 | Баграков Николай Васильевич | |

| 31 января 1850–12 ноября 1856 | Межаков Павел Александрович | |

| 1857–1860 | Баграков Николай Васильевич | |

| 19 февраля 1860–21 декабря 1862 | Челищев Степан Николаевич | |

| 5 апреля 1863–10 января 1867 | Шарыгин Николай Тихонович | |

| 10 января 1867–16 марта 1878 | Дружинин Михаил Алексеевич | |

| 30 октября 1878–31 января 1892 | Волоцкой Дмитрий Владимирович | |

| 31 января 1892–4 мая 1893 | Касаткин Владимир Александрович | |

| 4 мая 1893–14 декабря 1893 | Волков Александр Александрович | |

| 31 декабря 1893–12 апреля 1900 | Касаткин Владимир Александрович | |

| 3 сентября 1901 | Эндауров Алексей Иванович | |

История

Казначейство прошло длинный и сложный путь развития. Его история неотделима от истории развития Российского государства в целом.

Его история неотделима от истории развития Российского государства в целом.

Зарождение казначейской службы произошло еще во времена Древней Руси, когда появилась должность казначея – должностного лица княжеской или боярской администрации, хранителя княжеских ценностей, которые назывались казной. С расширением границ Российского государства и его укреплением постепенно росла казна, и это требовало дополнительного контроля за сохранностью средств. Все это привело к возрастанию роли казначеев и появлению в XV веке, в период царствования Ивана III, казенных дворов.

В результате финансовых преобразований Петра I в 1710 году была создана Счетная или Казначейская контора, которая должна была следить за правильным поступлением налогов. Она просуществовала до 1742 года.

Следующей ступенью в развитии финансовой системы России стал выход в 1775 году, в эпоху царствования Екатерины II, крупного правового акта «Учреждения для управления губерний Российской империи» от 7 ноября 1775 г. Согласно данному документу, в каждой губернии создаются казенные палаты «для домостроительных дел и управления казенных доходов Императорского Величества» и определяются основные их функции: «1) Дабы доходы сполна и в настоящее время собраны были, 2) Дабы доходы куда надлежит доставлены были, 3) Дабы доходы в целости сохранены были».

Согласно данному документу, в каждой губернии создаются казенные палаты «для домостроительных дел и управления казенных доходов Императорского Величества» и определяются основные их функции: «1) Дабы доходы сполна и в настоящее время собраны были, 2) Дабы доходы куда надлежит доставлены были, 3) Дабы доходы в целости сохранены были».

Были определены и штаты соответствующих чиновников. В составе каждой губернии выделились такие административные единицы, как уезды, и впервые была определена должность уездного казначея как основного финансового чиновника низшего звена, который назначался государственным казначеем по представлению губернской казенной палаты на три года и был ей подотчетен. Губернская казенная палата стала центральной частью структуры финансового аппарата на местах.

Сохранение казны уже в то время стало делом государственной важности. Зачастую казначеи хранили государственные средства с риском для жизни. Так, в период пугачевских волнений в селе Малыковка (ныне г. Вольск) Саратовской губернии казначейша Тишина была казнена бунтовщиками за то, что не отдала им дворцовую казну.

Вольск) Саратовской губернии казначейша Тишина была казнена бунтовщиками за то, что не отдала им дворцовую казну.

Следующим этапом развития казначейства стали реформы АлександраI. В 1802 году был подписан манифест “Об учреждении министерств”, в соответствии с которым, наряду с другими министерствами, создается Министерство финансов, структура и сферы компетенции которого определялись изданным 25 июня 1811 года “Особенным учреждением Министерства финансов”. Управление финансами было распределено между тремя ведомствами – Министерством финансов, Государственным казначейством и Государственным контролером. Впоследствии Государственное казначейство становится подразделением Министерства финансов России. После ряда структурных преобразований 15 февраля 1821 года резолюцией императора Александра I «Быть по сему» был создан Департамент Государственного казначейства в структуре Министерства финансов, ставший ядром всей системы казначейской службы России.

Департаменту Государственного казначейства было определено ведомственное подчинение центральных и местных финансовых структур: Главного казначейства, губернских, окружных казначейств с состоящими в их ведомстве уездными казначействами, и «вообще Казенные палаты, по делам до приходов и расходов казначейств относящиеся».

Главными направлениями деятельности Департамента Государственного казначейства с 1821 года (с последующими дополнениями) были:

- движение казенных сумм по приходам и расходам всех казначейств;

- главное счетоводство приходов и расходов всех казначейств;

- заведование монетной (до основания почти через 40 лет Государственного банка России) и пробирной частями;

- дела по предварительной проверке финансовых смет всех министерств;

- дела по составлению росписи доходов и расходов;

- дела по рассмотрению составляемых Министерством финансов проектов, положений, уставов и других законоположений, следствием введения в действие которых становились новые казенные расходы.

Именно с 1821 года в Российской Империи окончательно сложился и впоследствии был усовершенствован и отлажен четкий механизм деятельности казначейств от центрального – Департамента Государственного казначейства – до местных — губернских и уездных казначейств.

Во второй половине XIX века, в период великих реформ 60-70 годов, узакониваются и проводятся в жизнь принципы рационализации и единства бюджета. Государственная роспись доходов и расходов объявляется открытой и подлежит опубликованию. Происходит централизация государственного хозяйства. Вводится единство кассы. Такие экономические перемены требовали реорганизации казначейской службы и увеличения штатов казначейств различных уровней. Это привело к упрочению места казначейства в финансовой системе государства, которое в полном объеме стало вести бухгалтерское счетоводство по государственным доходам и расходам.

В начале XX века роль казначейства усиливается в связи с ростом доходов и расходов государства, усложнением финансовой системы. В свет выходят новые законы и внутренние инструкции, более четко регламентирующие деятельность казначейств.

Предметами ведения казначеев в то время были:

- прием и хранение всех принадлежащих Государственному казначейству доходов;

- производство расходов и высылка сумм из поступающих в казначейство доходов;

- продажа всякого рода гербовой бумаги, гербовых марок, бланков, свидетельств и патентов;

- выдача промысловых свидетельств и бесплатных промысловых билетов;

- счетоводство по всем поступающим в казначейство доходам и возложенным на них расходам, а также по порученному для хранения и продажи казенному имуществу;

- открытие текущих счетов, размен денег, уплата процентов по купонам, перевод денег.

С 1918 года казначейство было расформировано, и его функции получили новые финансовые органы. Финансирование всего народного хозяйства страны и всего советского аппарата, счетно–бюджетная работа, руководство денежным обращением были переданы организованной казначейской финансовой комиссии, а впоследствии — Наркомату финансов и Народному банку РСФСР, а затем – Министерству финансов СССР и союзных республик, Государственному банку СССР и его территориальным органам.

Указом Президента Российской Федерации от 8 декабря 1992 года № 1556 (в принципиальном плане) и постановлением Правительства России от 27августа 1993 года № 864 (в организационном плане) был решен вопрос о создании федерального казначейства в составе Министерства финансов Российской Федерации. С этого момента началось возрождение казначейства в России.

В середине 1999 года постановлением Правительства Российской Федерации принимается Федеральная целевая программа развития органов федерального казначейства на 2000-2004 годы. Основной ее целью является развитие казначейской системы как важнейшего инструмента повышения эффективности управления и контроля за государственными финансовыми ресурсами.

Основной ее целью является развитие казначейской системы как важнейшего инструмента повышения эффективности управления и контроля за государственными финансовыми ресурсами.

Новый импульс в развитии Федеральное казначейство получило в связи с вступлением в действие 1 января 2000 года Бюджетного кодекса Российской Федерации. Бюджетный Кодекс Российской Федерации решил следующие основные задачи процесса исполнения бюджетов Российской Федерации:

- закрепил казначейское исполнение бюджетов в Российской Федерации;

- обеспечил необходимое соответствие кассовых расходов нормам, установленным законом о бюджете на текущий финансовый год;

- определил, что объем принятых обязательств, оплата которых осуществляется за счет средств бюджета, должен соответствовать объему доведенных до бюджетополучателя лимитов бюджетных обязательств;

- установил ответственность Главных распорядителей и получателей средств федерального бюджета за целевое использование выделяемых им средств.

В течение 2000-2002 годов было завершено создание вертикальной структуры органов федерального казначейства, включающей 89 управлений федерального казначейства и 2254 отделения федерального казначейства.

В 2002 году практически был завершен процесс перевода всех федеральных учреждений, за исключением отдельных учреждений Министерства обороны Российской Федерации, на обслуживание через органы федерального казначейства.

Операции по внебюджетным средствам федеральных учреждений также были взяты под контроль органов федерального казначейства. С 1 января 2002 года счета по учету внебюджетных средств 33 тысяч федеральных учреждений открыты в органах федерального казначейства.

Новым этапом в развитии системы органов федерального казначейства стало проведение административной реформы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти».

В результате проведения данной реформы с 1 января 2005 года Федеральное казначейство было выделено из состава Министерства финансов Российской Федерации и преобразовано в федеральную службу с подчинением Министерству финансов Российской Федерации.

В соответствии с данными преобразованиями правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета перешли от Министерства финансов Российской Федерации к Федеральному казначейству, а также функция составления отчета об исполнении федерального бюджета и об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2004 года № 703 «О Федеральном казначействе» было утверждено Положение о Федеральном казначействе.

На современном этапе перед органами Федерального казначейства стоят следующие основные задачи:

- проведение кассовых операций, осуществляемых в ходе исполнения федерального бюджета;

- осуществление предварительного и текущего контроля за соблюдением бюджетного законодательства участниками бюджетного процесса;

- распределение (по законодательно установленным нормативам) доходов, поступивших в бюджетную систему, между бюджетами разных уровней;

- осуществление кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов;

- своевременное и качественное составление отчетности об исполнении федерального бюджета.

4.1. Городские веча Древней Руси / Законодательная Дума Томской области

Веча Древней Руси могут с некоторой долей условности рассматриваться как представительства различных слоев общества.

Говорить о том, что это сословное представительство в строгом смысле слова, невозможно по ряду причин. Во-первых, сословия как определенные слои населения в России появляются лишь в процессе централизации единого Русского государства в XV-XVI вв.; во-вторых, своими корнями вече уходит во времена родоплеменного строя у восточных славян и является архаическим общественным институтом.

О том, что означает само слово «вече», в исторической науке до сих пор идут споры. Вполне вероятно, что под этим словом скрывалось любое собрание людей с целью решить какой-либо социально значимый вопрос, не обязательно являясь неким официальным мероприятием. Например, история Новгорода знает так называемые «тайные веча». Следовательно, ответ на вопрос о том, являлось ли собрание горожан политическим институтом, будет определяться каждым конкретным случаем.

Не менее сложным оказывается и вопрос о социальном составе участников веча. Вече может восприниматься как собрание простого народа, либо собрание дружины (для совета с князем), либо в общепринятом смысле — как собрание всех свободных жителей города, вне зависимости от статуса и рода деятельности.

Городские вечевые собрания возникли не позднее второй половины XI в. и представляли собой стихийные собрания народа в кризисной ситуации. Именно такую ситуацию можно наблюдать на примере событий в Киеве в 1068 г. После поражения трех братьев Ярославичей от половцев горожане потребовали раздать коней и оружие и организовать оборону города. Вечники впервые определили себе князя, коим стал Всеслав Полоцкий, находившийся в это время в плену у Изяслава Киевского. Второй похожий эпизод имел место в 1097 г. во Владимире Волынском, когда князья Володарь Перемышльский и Василько Теребовльский пришли отомстить за ослепление последнего после Любечского княжеского съезда. Горожане Владимира отказались терпеть осаду и потребовали у своего князя выдать официально обвиненных в преступлении бояр князя Давыда Волынского, с чем правитель вынужден был согласиться.

Горожане Владимира отказались терпеть осаду и потребовали у своего князя выдать официально обвиненных в преступлении бояр князя Давыда Волынского, с чем правитель вынужден был согласиться.

Но основная история городских народных собраний начинается после 1097 г. К моменту, когда князья в Любече решали проблему, связанную с разделом Руси, в этом процессе оказались по-своему заинтересованы и горожане, которые состояли преимущественно из купцов и ремесленников.

Как правило, значительная часть собранной дани уходила в Киев. Первоначально Киев являлся защитником от нападения внешних врагов, также при помощи киевских властей регулировались отношения на местах. При неразвитости городов и системы власти на местах это казалось оправданным. Но к концу XI в. ситуация изменилась. Города бурно развивались, формировались новые торгово-промышленные центры: наряду с Киевом и Новгородом выделились Чернигов, Ростов, Суздаль, Полоцк, Смоленск, Галич и другие. Эти города стали центром общественной, хозяйственной и религиозной жизни окрестных земель, таким образом, формировались предпосылки для появления городского вече и приобретения ими большого значения. Разделение Руси на княжества привело к тому, что князь, олицетворяющий высшую власть, оказался рядом с горожанами, в пределах их досягаемости, что дало им возможность влиять непосредственно на его деятельность.

Разделение Руси на княжества привело к тому, что князь, олицетворяющий высшую власть, оказался рядом с горожанами, в пределах их досягаемости, что дало им возможность влиять непосредственно на его деятельность.

Вече в домонгольский период не представляло собой чего-то четкого и универсального. В различных городах вече приобретало разные формы и различную степень значимости в общественно-политической жизни.

Киевляне заявили о себе как о влиятельной политической силе уже во второй половине XI в. Позднее, в XII в., когда Киевская земля стала коллективным княжеским доменом, при их непосредственном участии происходило утверждение всех претендентов на княжеском столе. Вече могло пустить князя в Киев или не пустить, как случилось с Юрием Долгоруким. Если князя принимали, с ним заключался «ряд» — договор, определяющий условия правления, и совершалось «крестоцелование» — клятва соблюдения договора. В случае нарушения ряда «кыяне» могли изгнать князя, как это произошло в 1146 г. с Игорем Ольговичем, происходившим из черниговских князей.

с Игорем Ольговичем, происходившим из черниговских князей.

Против влияния веча в Киеве выступили все русские князья, которые расценивали эту землю в качестве своего общего владения. Киевские князья всегда размещали в столичной волости множество вассалов, союзников, сторонников из числа титулованных родичей. Такая система владений позволила им, а не городским властям осуществлять реальное правление.

В то же время с претензией на получение своей доли власти выступили городские общины и верхушка дружины в Галицком княжестве. Известно, что в 1144 г. община города Галича пыталась сместить князя. Следующая попытка — в 1173 г. — превратилась в восьмимесячный конфликт. Возник этот конфликт на почве того, что Ярослав Осмомысл объявил своим наследником незаконного сына Олега. Городская община заставила Осмомысла признать своим наследником сына Владимира, но и этот князь неоднократно изгонялся из города и возвращался только по достижении ряда. Позднее князь Даниил Романович вернул себе отцовский престол при поддержке горожан.

Cходные процессы происходили и в Полоцкой земле. Наряду с княжеской властью здесь появляется вече. Деятельность городского собрания оказывала заметное воздействие на князей. Первый раз это проявилось в 1128 г., когда сходка полочан изгнала Давида Всеславича и объявила князем его брата Бориса. Четырьмя годами позднее из Полоцка был изгнан князь Святослав, навязанный из Киева. В дальнейшем полоцкое вече участвовало в решении вопросов о войне и мире, вопросов внешней торговли.

В Смоленске собрание городской общины стало главной политической силой наравне с княжеской властью. Городское собрание не только решало вопросы, связанные с возведением на престол того или иного князя, но и разрешало тяжбы в княжеском роду, участвовало в заключении договоров, добивалось от князей составления и выполнения соглашений.

Вопреки представлениям, сложившимся в учебной исторической литературе, в Северо-Восточной Руси роль городских вечевых собраний также была весьма значима. С XII-XIII вв. в Суздальской земле происходили общие собрания и собрания отдельных городов: Суздаля, Ростова, Владимира, Переяславля. Все сходки и съезды проходили не регулярно, а лишь в период политических кризисов. Известно, что в них участвовали бояре, дворяне, купцы, ремесленники, духовенство. Не участвовали только крестьяне-общинники, которые проживали на погостах. На одном из первых таких съездов в 1157 г. был избран князем Андрей Юрьевич. На другом в 1174 г., после его гибели, решался вопрос о новом князе. В 1211 г. Всеволод Большое Гнездо собирал представителей от поселения, чтобы оставить законного преемника.

С XII-XIII вв. в Суздальской земле происходили общие собрания и собрания отдельных городов: Суздаля, Ростова, Владимира, Переяславля. Все сходки и съезды проходили не регулярно, а лишь в период политических кризисов. Известно, что в них участвовали бояре, дворяне, купцы, ремесленники, духовенство. Не участвовали только крестьяне-общинники, которые проживали на погостах. На одном из первых таких съездов в 1157 г. был избран князем Андрей Юрьевич. На другом в 1174 г., после его гибели, решался вопрос о новом князе. В 1211 г. Всеволод Большое Гнездо собирал представителей от поселения, чтобы оставить законного преемника.

Большую активность проявляли местные веча городов. Они вносил серьезные поправки в текущую политику князей. Так, в 1178 г. община владимирцев добилась казни нескольких пленных рязанских князей, которых пытался уберечь Всеволод. Без поддержки горожан, воля которых провозглашалась на сходе, владимирские князья реально ничего не могли сделать. Это разделение власти, возможно, фиксировалось в договорах.

Четких функций у вечевых сходок не было. В разных землях и в различное время они могли решать вопросы войны и мира, заключать договоры о внешней торговле, выступать в качестве судебной инстанции во внутрисемейных спорах между князьями, выбирать или изгонять князя. Будучи достаточно влиятельными, вечевые собрания во всех пяти землях не сформировались как постоянные институты, не создали новых органов власти и собирались лишь в исключительных случаях.

Примечательной в этом отношении была Новгородская земля, где возникла республиканская форма правления.

Самым важным было то, что новгородской общине удалось постепенно создать собственный государственный аппарат. Предпосылки его успешного строительства восходят к истокам самого Новгорода и новгородской общины. Город возник в начале X в. На основании археологических данных полагают, что, первоначально Новгород представлял собой усадьбы родовой знати. Постепенно здесь сложилась территориальная община, в которую вошли старейшины-бояре, их младшие сородичи, торговцы и ремесленники. Она сразу выделилась из числа общин обычных земледельцев. Местным боярам еще при киевских князьях удалось удержать в своих руках сбор дани. Так постепенно стала складываться коллективная власть общины, основанная на экономической самостоятельности. Носителем ее выступало вече или городское собрание, решающую роль в формулировании и принятии решений играло боярство. Вече проявило себя в качестве серьезного конкурента традиционной княжеской власти. Сначала оно изгоняло князей, а с 1209 г. начало призывать их по собственному усмотрению.

Она сразу выделилась из числа общин обычных земледельцев. Местным боярам еще при киевских князьях удалось удержать в своих руках сбор дани. Так постепенно стала складываться коллективная власть общины, основанная на экономической самостоятельности. Носителем ее выступало вече или городское собрание, решающую роль в формулировании и принятии решений играло боярство. Вече проявило себя в качестве серьезного конкурента традиционной княжеской власти. Сначала оно изгоняло князей, а с 1209 г. начало призывать их по собственному усмотрению.

Власть князя в Новгороде была существенно ограничена, его права и обязанности строго фиксировались в письменных договорах. Все способы вмешательства во внутреннюю жизнь Новгорода были для него закрыты. Князь пользовался властью только до тех пор, пока город сохранял за ним полномочия.

Наряду с этим новгородская община создала и другие органы власти. Это были посадник, тысяцкий, вечевые канцелярия и архив. Высшим органом Новгородской республики оставалось вече. Оно представляло собой сход всех членов городской общины. Через вече горожане имели доступ к верховной власти, решали вопросы войны и мира, отношений с князьями, а также контролировали выборную администрацию, решавшую текущие вопросы.

Оно представляло собой сход всех членов городской общины. Через вече горожане имели доступ к верховной власти, решали вопросы войны и мира, отношений с князьями, а также контролировали выборную администрацию, решавшую текущие вопросы.

Очевидно, вопросы местного управления также решались на вечевых сходках — кончанских и уличанских, то есть собирающихся в «концах» — районах города и на отдельных улицах. Решения вече были обязательны для «пригородов» (младших городов), не имевших своего представительства и жителей пятин — административных единиц Новгородской земли.

РУССКИЕ ЗЕМЛИ В ПЕРИОД РАЗДРОБЛЕННОСТИ • Большая российская энциклопедия

РУССКИЕ ЗЕМЛИ В ПЕРИОД РАЗДРОБЛЕННОСТИ

Формирование системы независимых земель-княжений

Киевское княжение Всеволода Ольговича Черниговского (1139–46) открыло эпоху практически не прекращавшейся борьбы за Киев, что вело к постепенной деградации политической роли общерусской столицы. Вся сложная система междукняжеских отношений, которую Всеволод Ольгович выстроил путём военного давления и политических компромиссов, рухнула после его смерти. Запланированная Всеволодом передача Киева своим братьям – сначала Игорю, а затем Святославу Ольговичам, несмотря на крестоцеловальную присягу киевлян и старшего из Мстиславичей – Изяслава, не состоялась. В ходе столкновения между Игорем и Изяславом Мстиславичем киевский стол перешёл к последнему. Как следствие немедленно возобновилась борьба между Мстиславичами и их дядей ростово-суздальским князем Юрием Владимировичем Долгоруким. Юрий опирался на союз с окрепшим Галицким княжеством Владимирка Володаревича, тогда как на стороне Изяслава были симпатии киевлян и военная поддержка венгерского короля Гезы II, женатого на его сестре. Борьба шла с переменным успехом, и Киев несколько раз переходил из рук в руки: Изяслав занимал его в 1146–49, 1150 и 1151–54, Юрий – в 1149–50, 1150–51 и 1155–57.

Вся сложная система междукняжеских отношений, которую Всеволод Ольгович выстроил путём военного давления и политических компромиссов, рухнула после его смерти. Запланированная Всеволодом передача Киева своим братьям – сначала Игорю, а затем Святославу Ольговичам, несмотря на крестоцеловальную присягу киевлян и старшего из Мстиславичей – Изяслава, не состоялась. В ходе столкновения между Игорем и Изяславом Мстиславичем киевский стол перешёл к последнему. Как следствие немедленно возобновилась борьба между Мстиславичами и их дядей ростово-суздальским князем Юрием Владимировичем Долгоруким. Юрий опирался на союз с окрепшим Галицким княжеством Владимирка Володаревича, тогда как на стороне Изяслава были симпатии киевлян и военная поддержка венгерского короля Гезы II, женатого на его сестре. Борьба шла с переменным успехом, и Киев несколько раз переходил из рук в руки: Изяслав занимал его в 1146–49, 1150 и 1151–54, Юрий – в 1149–50, 1150–51 и 1155–57.

Общерусский масштаб потрясений усугублялся тем, что ими оказалась захвачена и церковь. В 1147 под давлением Изяслава Мстиславича на митрополию без санкции Константинопольской патриархии частью рус. архиереев был возведён Климент Смолятич. Это была попытка киевского князя сломать обычный порядок поставления митрополитов в Константинополе и получить в лице главы рус. церкви убеждённого сторонника своих политических планов. Однако Климента не признали ростовский епископ Нестор, новгородский – Нифонт и смоленский – Мануил. Раскол длился до 1155, когда на Русь из Константинополя по просьбе Юрия Долгорукого прибыл новый митрополит Константин I (1155–59), который не просто отменил все хиротонии Климента, но и подверг его, равно как и его покровителя Изяслава (посмертно), церковному проклятию. После недолгих княжений Изяслава Давыдовича (1157–58) и Мстислава, старшего сына Изяслава Мстиславича (1158–59), в Киеве сумел задержаться Ростислав Мстиславич (1159–67, с перерывом), но вернуть прежнее значение киевскому княжению он уже не смог.