|

1276 |

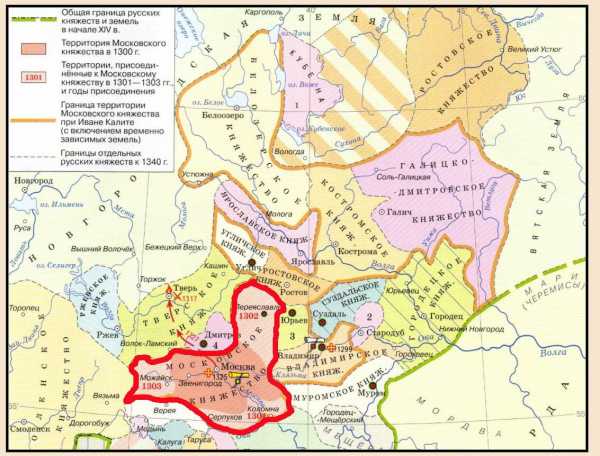

Возникновение Московского княжества. Даниил Александрович 1276-1303 |

|

1301 |

+ Коломна |

|

1302 |

+ Перяславль -Залесский |

|

1303 |

+ Можайск. |

|

|

Иван Калита ( 1325-1340) |

|

1328 |

+ Галич |

|

1328 |

+ Белоозеро |

|

1328 |

+ Углич |

|

1328 |

+ Часть Ростовского княжества |

1326 |

Москва- религиозный центр |

|

|

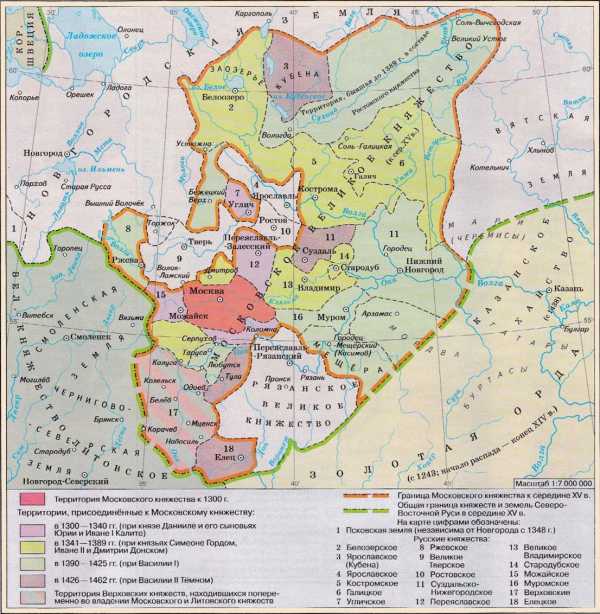

Сыновья Ивана Калиты. Симеон Гордый ( 1340-1353) Иван 2 Красный (1353-1359) |

|

|

+ Дмитровские, Стародубские и другие земли. |

|

|

Дмитрий Донской ( 1359-1389) |

|

1362-1364 |

+ Владимир |

|

|

Василий 1 ( 1389- 1425) |

|

1392 |

+ Нижегородское княжество, Муром |

|

1389-1393 |

+ Мордовия, Мещёрские земли |

|

1393 |

+Вологда,Устюг. |

|

|

Иван 3 ( 1462-1505) |

|

1447 |

+ Ростов |

|

1448 |

Автокефалия Русской церкви |

|

1451 |

+ Суздаль |

|

1463 |

+ Ярославль |

|

1472-1474 |

+ Пермская земля |

|

1485 |

+ Тверь |

|

1489 |

+ Новгород |

|

1494 |

|

|

|

Василий 3 ( 1505-1503) |

|

1510 |

+ Псков |

|

1514 |

+ Смоленск |

|

1521 |

+ Рязань |

|

|

История Московского княжества. |

|

1213 |

Выделилось в отдельный удел. |

|

1263 |

Вторично выделилось в удел. Даниил Александрович- основал московскую династию князей. |

|

1363 |

Великое княжество Московское. |

|

1547-1721 |

Русское царство. |

|

1721- 1917 |

Российская империя |

|

1917 |

Российская республика |

|

1917-1922 |

РСФСР |

|

1922-1991 |

СССР |

|

С 1991 |

Российская Федерация. |

poznaemvmeste.ru

Объединение Руси — Википедия

Объединение Руси или собирание русских земель (в историографии XIX века «собирание Русской земли»[~ 1]) — начавшийся в XIII веке процесс реинтеграции раздробленных русских княжеств вокруг новых политических центров. Поглощение одних княжеств другими осуществлялось в различных формах — через наследование, путём покупки, на основании ярлыка, полученного в Орде, и посредством завоеваний.

В Северо-Восточной Руси этот процесс возглавило Великое княжество Московское, вышедшее победителем в жёсткой конкурентной борьбе с Великим княжеством Тверским и другими соседними княжествами и ставшее основой централизованного Русского государства. В Западной Руси собирание русских земель проводило Великое княжество Литовское. В меньших масштабах расширением своих владений за счёт соседей занимались и другие великие княжества: Рязанское, Смоленское, Брянское, Тверское, но все они, в конечном итоге, утратили свою независимость и вошли в состав Московского либо Литовского великих княжеств. К концу XV века между обоими государствами началась жёсткая борьба, выразившаяся в длинной череде русско-литовских и, после образования Речи Посполитой, русско-польских войн. С этого времени борьба за наследие Древней Руси была осмыслена московскими князьями как официальная политическая программа. Присоединение западнорусских земель к Российской империи в конце XVIII века под лозунгом «Отторженная возвратихъ», а также кратковременное присоединение Галицкой Руси в ходе Первой мировой войны воспринимались в России как логическое продолжение и завершение процесса объединения Руси [1].

Русские княжества в 1237 году накануне монгольского нашествияК началу XIII века Русь состояла из полутора десятков княжеств или, по летописной терминологии, «земель», в большинстве из которых шёл интенсивный процесс образования более мелких удельных княжеств. В то же время сами земли пока сохраняли территориальную стабильность, и среди них вызревало несколько потенциальных центров объединения.

Номинальной столицей Руси продолжал оставаться Киев. Киевское княжество рассматривалось как общее владение княжеского рода, и право на получение столов в нём (т. н. «причастие») имели все главные ветви Рюриковичей. Подобная ситуация была характерна и для Новгорода. Он тоже не имел собственной династии и приглашал к себе князей из разных земель, при этом серьёзно ограничивая их в правах. Наличие нескольких «общерусских» столов служило важным объединяющим фактором, поскольку борьба за них приводила к переплетению интересов всех русских земель.

Наиболее часто занимали киевский престол представители смоленских Ростиславичей и черниговских Ольговичей. При этом в Киев переходил старший представитель линии, оставляя соответственно Смоленск или Чернигов второму по старшинству. Также они эпизодически владели Новгородом, Галичем и Переяславлем, но это не вылилось в образование новых государственных форм. Киевское княжество с середины XII века (после княжения Изяслава Мстиславича) перестало быть опорным пунктом для общерусского влияния князей, ведших более широкую политику[2]. Параллельно возникли новые центры: на северо-востоке Руси — Владимир, ставший столицей Ростово-Суздальской земли (с 1157), и на юго-западе — Галич, ставший столицей Перемышльско-Теребовльской земли (с 1140). Князья этих земель достигли высокой внутренней территориальной концентрации и стали влиять на занятие киевского престола другими князьями, не претендуя на него лично. В середине 1170-х годов во Владимиро-Суздальском княжестве великокняжеская власть при поддержке формирующегося дворянства и ремесленных городов одержала победу над боярством, аналогичные изменения произошли в Галиче в ходе войны 1205—1245 годов. При этом Галицкое княжество было объединено с Волынским в 1199 году. В Галицко-Волынском княжестве происходила ликвидация удельных княжеств с предоставлением князьям земель на правах подручников.

Монгольское нашествие и его последствия[править | править код]

Однако естественный ход централизации оказался деформирован монгольским нашествием (1237—1240), после которого все русские княжества оказались под верховной властью Золотой Орды. Дальнейшее объединение русских земель проходило в тяжёлых внешнеполитических условиях и диктовалось в первую очередь политическими предпосылками. Все крупные русские князья были вызваны в Орду и признали власть монголов. Владимирский князь Ярослав Всеволодович в 1243 году получил ярлык от хана Батыя на всю Русь и отправил своего наместника в Киев. Но после смерти Ярослава, который был отравлен в столице Монгольской империи Каракоруме в 1246 году, было выдано два ярлыка его сыновьям: Андрею — на Владимирское княжество, а Александру Невскому — на Киев и Новгород. В Южной Руси единственным сильным князем остался Даниил Романович Галицкий. В 1250—1253 годах он покорил ятвяжские земли и Чёрную Русь, а в 1254 году получил из рук папы римского титул короля Руси. Даниил своими силами выступил против Орды и нанёс её войску ряд поражений, став, таким образом, первым русским правителем, который сумел выбить монголо-татар со своей земли. Тем не менее, избавиться от ордынской зависимости Галицко-Волынскому княжеству не удалось.

Во второй половине XIII века связи между землями, от политических контактов и торговли до упоминания друг друга в летописании, достигли минимума. Большинство земель подверглось дальнейшему сильному дроблению. По некоторым оценкам, общее число княжеств достигло 250 [3]. Киев пришёл в упадок. В нём правили местные провинциальные князья, которые не претендовали на общерусское главенство. В 1299 году киевский митрополит перенёс свою резиденцию во Владимир.

Владимиро-Суздальское и Черниговское княжества распались на независимые уделы. Как ранее Киев в масштабе всей Руси, Владимир и Чернигов перестали быть резиденциями князей и превратились в символические старшие столы. Смоленское княжество избежало раздробленности, но оказалось сильно ослабленным и не имело людских ресурсов для экспансии. В Галицко-Волынском княжестве, также избежавшем раздробленности, в 1325 году род Романовичей был отстранён от власти, что положило начало войне за галицко-волынское наследство. Её результатом стал раздел княжества между Королевством Польским (захватило Галицкую землю) и Великим княжеством Литовским (захватило Волынскую землю). Таким образом, все старые игроки сошли с арены, новыми объединительными центрами стали княжества, прежде не игравшие заметной роли.

Русские земли в конце XIV века

Русские земли в конце XIV векаВ XIV веке бо́льшая часть русских земель оказалась объединена вокруг Вильны — столицы возникшего в середине XIII века Великого княжества Литовского. К началу XIV века во владении литовских великих князей из рода Гедиминовичей путём добровольного подчинения либо завоеваний оказались Городенское, Полоцкое, Витебское, Турово-Пинское княжества. Тем самым ушло в прошлое единоличное правление Рюриковичей и родовое единство Руси. В ослабленной Южной Руси литовцы не встретили серьёзных конкурентов. Великий князь литовский Ольгерд Гедиминович (1345—1377) присоединил Брянск (1356) и Киев (1362), но безуспешно пытался взять Москву. С присоединяемых к Литве русских земель прекращались выплаты дани в Орду (за исключением выплат в 1370-е годы в пользу ордынского узурпатора Мамая). Великий князь Ольгерд заявлял о своём желании объединить под своим владением всю Русь и многое сделал для избрания на общерусскую митрополию своих кандидатов.

Наибольшего могущества Великое княжество Литовское достигло в годы правления великого князя Витовта. В 1392 году литовцы утвердили за собой Волынь, а в 1404 году захватили Смоленск. В 1408 году была установлена общая граница между Литовским и Московским княжествами по р. Угре менее чем в 200 км юго-западнее Москвы. В своем завещании московский князь Василий Дмитриевич (1423) отдавал под защиту Витовта жену (дочь Витовта) и сыновей[4], аналогичное завещание оставил Василий Васильевич Тёмный. В 1427 Софья официально передала Московское княжество под руку Витовта, который примерно в это же время заключил договоры с князьями тверским (1427), рязанским (1430) и пронским (1430), согласно которым они становились его вассалами.

В 1449 году между Москвой и Литвой был заключён Вечный мир, согласно которому Новгород признавался зоной влияния великого князя Московского. Уже в 1456 году был заключён неравноправный московско-новгородский договор, в 1478 году Новгородская республика была присоединена к Москве.

Иван III Великий создал централизованное русское государство

Иван III Великий создал централизованное русское государствоИная ситуация была в Северо-Восточной Руси, где по-прежнему правили Рюриковичи, потомки Мономаха: там в пределах бывшей Владимиро-Суздальской земли существовало несколько крупных княжеств, которые боролись друг с другом за контроль над Владимирским великокняжеским столом. С начала XIV века великие князья владимирские стали носить титул с приставкой «всея Руси», но их реальная власть ограничивалась только территорией Владимирской земли и Новгородом. В XIII веке владимирским столом владели князья Твери, Костромы, Переяславля и Городца, в XIV веке — Твери, Москвы и Суздаля. В борьбе за обладание Владимиром перевес постепенно оказался на стороне Московского княжества, чему способствовала активная и дальновидная политика первых московских князей. Московские князья получали Владимир, начиная с Ивана Калиты и за немногими исключениями успешно удерживали его. Обладая одновременно двумя княжествами, Московским и Владимирским, они неуклонно увеличивали их территорию за счёт соседних княжеств или их отдельных волостей (земли вне Северо-Восточной Руси обычно присоединялись непосредственно к Московскому княжеству и передавались по наследству, земли внутри Северо-Восточной Руси присоединялись к Владимирскому княжеству, причём в устройство последнего активно вмешивалась Орда, препятствовавшая слишком сильной концентрации территорий в одних руках). При Дмитрии Донском Владимир стал московским наследственным владением. Большое значение имело перенесение резиденции митрополита из Владимира в Москву, превратившуюся в духовный центр возрождавшегося Русского государства. Столь же важное значение для утверждения Москвы как общерусского центра имела победа московского князя Дмитрия Донского на Куликовом поле (1380).

Северо-Западная Русь (Новгород и Псков) длительное время оставалась автономной единицей, маневрируя между двумя центрами, хотя со времени Ярослава Всеволодовича Новгород за редким исключением подчинялся именно владимирским князьям. В 1333 году на новгородский стол впервые был приглашён литовский князь — Наримунт Гедиминович[5].

Объединение Северо-Восточной Руси в единое централизованное Русское государство завершилось в правление Ивана III (присоединение Новгорода (1478), Твери (1485), Вятской земли (1489), Верховских княжеств, Посемья и Северской земли (1500)) и Василия III (ликвидация формальной автономии Пскова (1510) и Рязани (1521), взятие Смоленска (1514)). Одновременно с этим проходила ликвидация последних уделов внутри собственно Московского княжества. Иван III стал также первым суверенным правителем России, отказавшись подчиняться ордынскому хану. Как и его предшественники Дмитрий Шемяка и Василий II, он использовал титул государя всея Руси, претендуя этим на все русские земли, в том числе находящиеся в составе Великого княжества Литовского[6].

Ниже перечисляются все территории, присоединённые московскими князьями к Московскому княжеству и великому княжеству Владимирскому (до его слияния с Московским) .

| Территория | Год приобретения | Направление от Москвы, карта | Статус/источник территории, этапы её приобретения | Современный статус территории указано фактическое состояние |

|---|---|---|---|---|

| Москва (город Москва и прилегающие к нему земли в среднем течении реки Москва, включая сёла: Звенигород, Рузу, Перемышль, Серпухов (?)[~ 2], которые позднее стали городами). | 1263 | — | выделение из Владимира в удел[~ 3] (формально в 1263, фактически в 1271 году) | город федерального значения, центральная и северная часть Московской области[~ 4] |

| Коломна | 1300 | юг | удел, от Рязани, захват, плата за союзническую помощь.[7] | Коломенский, Воскресенский, Ступинский районы Московской области |

| Лопастна и «Лопастеньские места», в том числе Серпухов (?)[~ 2] | 1300 | юг | волости, от Рязани, расположенные на одноимённой реке. Вероятно, были присоединены вместе с Коломной. В 1353 году Лопастна захвачена Рязанью и оставалась в её составе[8][9]. Окончательно присоединена вместе со всем Рязанским княжеством в 1521 году. | Ясногорский район Тульской области; Чеховский, Ступинский, Серпуховской районы Московской области |

| Переславль-Залесский | 1302 | север | удел, от Владимира, завещание и захват. В 1305 году был возвращён в состав великого княжества Владимирского (московские князья им тогда не владели)[10]. Окончательно присоединён вместе со всем Владимирским княжеством в 1363 году. | Переславский район Ярославской области |

| Можайск | 1303 (по др. оценке ок. 1291[11]) | запад | удел, от Смоленска, захват, плата за союзническую помощь[12]. | Можайский район Московской области |

| Ростов (Сретенская половина) | 1328 | север | удел, от Владимира, ярлык[13]. | Ростовский район Ярославской области |

| Галич | 1330-е | север | удел, от Владимира, покупка. В 1360—1363 годах воссоздан по решению Орды, окончательно присоединён в 1363 году.[14] | Галичский район Костромской области |

| Углич | 1330-е | север | удел, от Ростова, покупка.[14] | Угличский район Ярославской области |

| Белоозеро | 1330-е | север | удел, от Владимира, покупка. Вассалитет местных князей до 1380-х гг.[14] | Белозерский район Вологодской области |

| Юрьев-Польский | 1347 | север | удел, от Владимира, ярлык[15]. | Юрьев-Польский район Владимирской области |

| Заберег | 1340-е | запад | волость от Новосильского княжества на берегу реки Береги, покупка[16]. | Можайский район Московской области |

| «Места рязанские» (левый берег Оки) — Новый городок, Лужа, Верея, Боровск и др. | между 1353 и 1359 | волости, от Рязани, обмен на территорию меньшей площади на правом берегу Оки: (Лопастна, уезд Мстиславль, Жадень городок, Жадемль, Дубок, Броднич).[17] | Наро-Фоминский район Московской области, Боровский район Калужской области | |

| Дмитров | 1360 | удел, от Владимира, ярлык, вассалитет с 1334 года.[18] | Дмитровский район Московской области | |

| Стародуб на Клязьме | 1363 | восток | удел от Владимира, обстоятельства подчинения неизвестены, служилые князья до сер. XV века[19]. | Ковровский район Владимирской области (с. Клязьминский городок) |

| Владимир[~ 5], Боголюбово, Ярополч, Кострома, великокняжеские части Торжка, Вологды и Волока Ламского и др.[~ 6]. | 1363/1389 | восток, север | великое княжество, номинальная столица Руси, ханские ярлыки с 1318 года (1318—1322, 1331—-1359, 1362—1363), переезд митрополита из Владимира в Москву в 1325 году. С 1363 года навсегда за московскими князьями, в 1383 году признание Ордой, с 1389 года впервые передан по завещанию (от Дмитрия Донского к Василию I Дмитриевичу).[20] | Владимирская, Костромская область |

| Ржева, Фоминский городок, Березуй | 1368 | уделы Смоленска, отвоёваны у Литвы (захвачены ей в 1359 году). Ржева непосредственно под власть Москвы. Фомин и Березуй — служебные князья. С 1372 по нач. 1380-х Ржева вновь в Литве. В 1390-е передана Твери. Через неск. лет вернулась Москве. Ещё раз передана Твери в 1445 году, в 1448 году захвачена у Твери Литвой, в 1449 возвращена Твери и в том же году по мирному договору с Литвой передана Москве[21]. | Ржевский район Тверской области | |

| Тула | между 1360 и 1381 | юг | от Орды, обстоятельства присоединения неизвестны. В 1380-е уступлена Рязани. В 1427-ок. 1434 в Литве. Затем опять у Рязани. Окончательно присоединена к Москве до 1483 года (вероятно, в конце правления Василия II).[22] | Тульская область |

| «Места татарские и мордовские» | 1370-е | восток | от Орды. Захвачены совместно с Рязанью. Позднее, по-видимому, были возвращены Ордой, окончательно присоединены в 1433 или 1434 году.[23] | Республика Мордовия |

| Мещёра (Кадом, Тёмников и др.) | ранее 1381 | восток | от Орды, покупка у местных князей, ярлык в 1392 году. В 1450-е гг. на части территории образовано подконтрольное Москве Касимовское ханство[24] (ликвидировано в 1681 году). | Рязанская, Нижегородская область, Республика Мордовия |

| Медынь | 1386 | волость от Смоленска, «вытянуто» по судебной тяжбе.[25] | Медынский район Калужской области | |

| Устюжна | 1380-е | волость от Ростова, обстоятельства присоединения неизвестны.[18] | Устюженский район Вологодской области | |

| Алексин | между 1390 и 1392 | юг | Владение митрополита (до этого, вероятно, волость Тарусского княжества), покупка.[26] | Муниципальное образование город Алексин Тульской Области |

| Нижний Новгород, Юрьевец, Городец, Гороховец и др. | 1392 | восток | великое княжество, покупка ханского ярлыка[27]. В 1311—1320, кон. 1330-х — 1341 Нижний Новгород был под управлением князей из московского дома, в 1320-кон. 1330-х — в составе Владимирского княжества, в 1341 передан Суздалю и стал столицей объединённого княжества[28]. После присоединения Нижний Новгород отошёл непосредственно к Москве, местные князья в качестве служилых продолжали владеть Городцом и Суздалем. С помощью Орды они на короткое время восстанавливали свою власть над Нижним Новгородом и воевали с московским князем (в 1408—1414, 1424—1428, 1445—1446 годах).[29] | Нижегородская область |

| Муром | 1392 | восток | княжество, покупка ханского ярлыка.[30] | Муромский район Владимирской области |

| Таруса | 1392 | юг | верховское княжество, покупка ханского ярлыка. Служилые князья. Окончательно к 1473 году.[31] | Тарусский район Калужской области |

| Вологда, южная часть Коми | 1397 | от Новгорода (совладение), военной силой. Окончательно в 1462 году. | Вологодская область, Республика Коми | |

| Устюг | 1397 | удел от Ростова. | Вологодская область | |

| Бежецкий Верх, Торжок | 1389—1425 | от Новгорода (совладение) | Тверская область | |

| Козельск | 1404 | юг | верховское княжество, вероятно, захват у Литвы. В 1406 году завоевано Литвой. В 1430-е вернулся к Москве (неизвестно по договору или силой). В 1447 опять захвачен Литвой. Окончательно отошёл к Москве в 1490-е гг.[32] | Козельский район Калужской области |

| Ростов (Борисоглебская половина) | 1447 | удел, покупка по частям, окончательно выкуплен к 1474 году.[18] | Ростовский район Ярославской области | |

| Суздаль | 1440-е | восток | удел бывшего Нижегородско-Суздальского великого княжества. Вассалитет с 1392 года. В начале 1440-х город Суздаль отошёл в непосредственное владение Москвы.[33] | Суздальский район Владимирской области |

| Пермь Вычегодская | 1451 | первые русские поселения в начале XV века, присоединение в 1451 году. | Пермский край, Республика Коми | |

| Романов (город и земли в нижнем течении реки Шексны) | 1450-е | волости, от Ярославля, покупка женой Василия II княгиней Марией Ярославной.[34] | Тутаевский район Ярославской области | |

| Заозерско-Кубенское княжество | 1425—1462 | север, восток | удел, от Вологды. | Вологодская область |

| Ярославль | 1463 | великое княжество, покупка.[35] | Ярославская область | |

| Важская земля | 1471 | север, восток | в XIV—XV веках Новгородско-Ростовское совладение, захват. | Вологодская область, Архангельская область |

| Пермская земля (Пермь Великая) | 1472 | первые русские поселения в начале XV века, автономия с 1451 года, мятеж, захват и присоединение (северная Удмуртия — с 1489 года). | Пермский край, Республика Удмуртия | |

| Новгород Великий, Старая Русса, Холм, Олонец, Великие Луки, Ладога, Карелия, Кола, Подвинье, Заволочье и др. | 1478 | север |

ru.wikipedia.org

Этап | Московский князь | Основные события | Территории, вошедшие в состав Московского княжества |

Первая половина XIV в. | Даниил Александрович Юрий Данилович Иван Калита (1325-1340) Симеон Гордый и Иван Красный | Образование Московского княжества Начало соперничества с Тверью за ярлык на Владимирский престол. Восстание в Твери (1327) против баскака Чолхана и подавление его Ордой и Москвой. За это получил великокняжеский ярлык и право сбора дани с русских земель. Перенос резиденции митрополита в Москву – духовный центр Руси. | Переславль, Можайск, Коломна |

Вторая половина XIV в. | Дмитрий Донской (1359-1389) | Удалось сохранить великокняжеский престол. Отбиты походы Литвы и Твери на Москву. Решающий перевес над Тверью. 1375 г. Москва организовала поход против Твери, приняли участие почти все князья Северо-Восточной Руси. Михаил капитулировал и признал старшинство московского князя. Открытый конфликт с Ордой. Куликовская битва. Поход хана Тохтамыша на Москву (1382). | Углич, Дмитров, Белоозеро |

Первая половина XV в. | Василий I Василий II Темный | Разгром Орды Тимуром и восстановление ордынского владычества Едигеем. Династический конфликт между Василием II и дядей Юрием, а после смерти – Василий Косой и Иван Шемяка. Распад Золотой Орды – Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Большая Орда. | Муромское княжество, Нижний Новгород, Ржев, Тарусса. |

Вторая половина XV – начало XVI в. | Иван III (1462-1505) Василий III (1505-1533) | «Стояние на Угре». Иван III + крымский хан Менгли Гирей, Ахмат + польский король Казимир IV. Окончательное освобождение от ордынского владычества (ига). Союз Новгорода с Литвой ¢ битва на реке Шелони. Поход на Тверь. Образовалось независимое, православное, единое Российское (Московское) государство. | Присоединение Новгорода (1478), Твери (1485). Псков (1510), Смоленск (1514), Рязанское княжество (1521) Объединение Северо-Восточной Руси завершено. |

www.soloby.ru

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ВОКРУГ МОСКВЫ — информация на портале Энциклопедия Всемирная история

Процесс образования русского централизованного государства (вторая половина XIII – начало XVI века).

Современный историк Н.С. Борисов отметил, что «признание политики московских князей в конце XIII — первой половине XIV в. важным (и даже решающим) фактором успеха Москвы в деле объединения русских земель давно стало общим местом в исторических трудах». Еще один современный исследователь А.А. Горский выделил несколько механизмов московских «примыслов», как называли в Средневековье присоединение к владениям земель, изначально не являвшихся собственностью рода. Эти механизмы отличались разнообразием и использовались в зависимости от ситуации. В итоге кипучей деятельности московских князей к концу первой четверти XVI века образуется новое объединённое государство восточных славян со столицей в Москве.

Предыстория

Московское княжество не было единственным, осуществлявшим «примыслы». Так или иначе, к расширению своих территории и влияния стремились представители многих ветвей рода Рюриковичей. После распада Киевского государства (1132) значительное число земель переходило из рук в руки, меняя «отчины» и «дедины». Однако в домонгольское время охота за «примыслами» не стала распространённым явлением, изменения политической географии происходили не часто. Иначе обстояло дело, начиная со второй половины XIII века, когда монгольское нашествие и последовавшее за ним установление зависимости русских земель от Золотой Орды привели к слому многих политических традиций предшествующей поры.

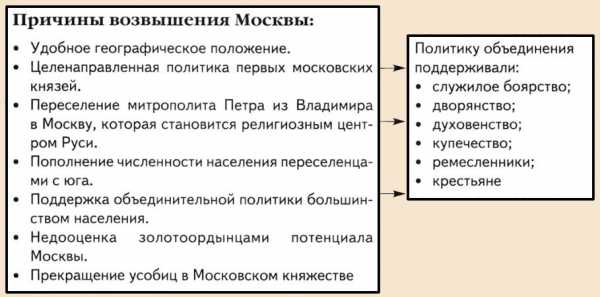

Причины возвышения Москвы

Уже в работах историков XIX века были изложены причины того, почему именно великим князьям Московским удалось объединить вокруг своего трона русские земли и, в конечном счете, создать единое Русское государство. Частью историки сходились в оценках, отдельные же положения их построений различались. Своего рода итог размышлениям предшественников о таком принципиальном для истории Отечества вопросе подвёл В.О. Ключевский. Его концепция оказалась чрезвычайно живучей, — вплоть до наших дней в учебной и популярной литературе часто читается объяснение причин возвышения Москвы, высказанное Ключевским. Великий историк писал о выгодных экономическом и военно-стратегическом положении Московского княжества, поддержке устремлений московских князей со стороны Церкви, а также о том, что предпринимаемая самими князьями политика была на редкость выверенной и точной, превосходя аналогичные действия их соперников.

Между тем, схематичность и неоднозначность построений Ключевского на современном уровне исторического знания вряд ли может вызывать сомнения. Объективный процесс возвышения Москвы с точки зрения причин, объясняющих, почему именно этому городу удалось стать новой столицей объединенного государства восточных славян, до сих пор может быть объяснён весьма относительно.

Рассуждая об объединении земель вокруг Москвы, необходимо учитывать особенности политической системы на Северо-Востоке Руси, в бывшей Владимиро-Суздальской земле, в послемонгольское время. С одной стороны, здесь складывается Великое княжение Владимирское – политическое образование, которое состояло из ряда территорий и распоряжение которым зависело от воли правящего ордынского хана. С другой стороны, Северо-Восточная Русь дробится на множество отдельных владений, княжеских «отчин» и «дедин», наследование которых – внутреннее дело самих князей (что не отменяло возможности санкции со стороны ордынских ханов на закрепление территорий за новыми владельцами). И Великое княжение Владимирское, и отдельные княжения могли прирастать новыми землями. До тех пор, пока Владимирский престол не закрепляется навсегда за московскими князьями, входившие во владимирский территориальный комплекс земли попадали во временное владение тому князю, который получал ханский ярлык. Таким образом, оказавшиеся в конечном итоге под московским владычеством отдельные земли на этапе утраты самостоятельности первоначально могли подчиняться отнюдь не московским князьям. Так, Костромское княжество, первое из присоединённых в послебатыевское время, в 1277 году было включено в состав именно Великого княжества Владимирского. Переславль-Залесский, занятый после смерти местного князя Даниилом Александровичем Московским (1276-1303) в 1302 году, через некоторое время отошел в пользу нового великого князя Владимирского Михаила Ярославича.

Первый этап объединения земель вокруг Москвы

Вероятно, первым городом, вошедшим непосредственно в состав Московского княжества, стала Коломна, обладание которой явилось итогом борьбы внутри Рязанского княжества, в которую вмешались московские князья. В исторической литературе назывались разные даты этого события. По всей видимости, следует считать, что Коломна оказалась в составе Москвы между 1300-1306 годами. Вскоре Коломна занимает особое положение в составе княжества, неслучайно Н.М. Карамзин называл её «соцарственной» Москве. В 1303 году московские рати подчиняют Можайск. Заметной вехой в объединении земель вокруг Москвы стали «купли» Ивана Калиты (1325-1340): Углич, а также северные земли Белоозера и Галича Мерьского. Под «куплями» следует понимать приобретение части или полных владельческих прав на «отчины». Этот метод широко применялся московскими князьями для расширения своих территории. Некоторые земли приобретались постепенно – прежние владельцы могли сохранять остатки суверенитета на протяжении длительного времени.

Второй этап объединения земель вокруг Москвы

Огромным политическим событием для всей Северо-Восточной Руси в конце XIV века становится утверждение великого княжения Владимирского за московским княжеским домом. Дмитрий Донской (1359-1389) в завещании, составленном незадолго до его смерти в 1389 году, передает право владения сыну Василию (1389-1425): «А се благословляю сына своего, князя Василья, своею отчиною великим княженьем». Этот шаг Дмитрия Донского, безусловно, отражал возросшее политическое могущество московских князей, их реальный вес в политической системе Северо-Восточной Руси конца XIV века. Однако очевидно и то, что такое эпохальное изменение не могло произойти без утверждения в Орде. Крупный московский успех был упрочен в 1392 году с присоединением к московской «отчине» Нижнего Новгорода.

Феодальная война. Завершающий этап объединения земель вокруг Москвы: Василий III, Иван III

Собирание московских земель было приостановлено во второй четверти XV века, когда в Московском княжестве полыхала междоусобная война (1425-1453) между Василием II (1425-1462) и его дядей Юрием Звенигородским, закончившаяся победой сил централизации.

Завершающий этап объединения русских земель во второй половине XV – первой трети XVI веков сторицей воздал чаяниям московских правителей. Этот этап связан с именами великих князей Ивана III Васильевича (1462-1505) и Василия III Ивановича (1505-1533). Двигаясь к одной цели – сосредоточить в руках своего рода земли, на которых говорили по-русски и исповедовали православие – эти правители использовали разные методы расширения московского влияния. Одним из таких методов было установление предварительного контроля, который мог продолжаться десятилетиями при сохранении формальной независимости земли. Примерами могут служить истории подчинения Пскова и Рязани.

Присоединение Псковской земли и Рязани

Положение Пскова в системе великого княжества Московского окончательно сложилось к концу 1460-х годов: в апреле 1467 года Псков принял московского наместника князя Фёдора Шуйского, а после марта 1468 года псковичи начинают применять в делопроизводстве новую печать: «Печать псковская водьчины великого князя Ивана Васильевича». Из союзного государства Псковская земля превратилась в вассала великого князя. Ликвидация формальной псковской независимости произошла в 1510 году при Василии III.

Более продолжительной по времени стала история присоединения к Москве великого княжества Рязанского. Ещё в 1456 году умирающий рязанский правитель Иван Фёдорович «сына своего Василья приказал» великому князю Московскому Василию Тёмному. В 1464 году Василий Иванович, проживший восемь лет в Москве, был отправлен в Рязань «на его отчину, на великое княжение», а в жёны ему была отдана сестра Ивана III Анна. С тех пор Рязань шла в русле московской политики. Только усиление сепаратистских настроений в Рязани, значительно возросших накануне нашествия крымского хана Мухаммед-Гирея на Русь в 1521 году, подтолкнуло Василия III к отстранению последнего великого князя Рязанского Ивана Ивановича от власти. Скорее всего, «поимание» Ивана Ивановича произошло зимой 1520/21 года.

Присоединение Ярославских земель и княжества Ростовского

Среди попавших в зависимость от Москвы в 1460-е годы оказались и Ярославские земли. Из родословцев известно, что бездетный князь Александр Фёдорович продал Ярославль Ивану III. В присоединённый город отправился наместник Иван Васильевич Стрига Оболенский, методы управления которого были настолько жёсткими, что в одной из летописей он удостоился характеристики «сущего дьявола». А 23 марта 1464 года Иван III выдал первую из известных грамот на земли «в моей отчине, великого князя, в Ярославле». Однако до смерти Александра Фёдоровича в 1471 году в княжестве существовало своего рода «двоевластие». Видимо, Александр Фёдорович сохранял какие-то формальные княжеские права.

В те же годы происходит окончательное подчинение княжества Ростовского. К началу правления Ивана III значительная часть ростовских земель, включая «половину» Ростова, уже была во власти великих князей Московских. По завещанию Василия Тёмного, эти земли переходили его жене Марии Ярославне, которая, овдовев, поселилась непосредственно в Ростове. В 1474 году ростовские князья Владимир Андреевич и Иван Иванович продали Ивану III остававшуюся в их владении ростовскую «половину».

Присоединение Новгородской земли

Самым значительным успехом в деле создания единого Русского государства стало присоединение к Москве Новгородской земли. Наступательная новгородская политика была свойственна уже для первых лет правления Ивана III. Он воспринимал Новгород своей «отчиной» и «дединой». Поводом для наступления стали события, развернувшиеся в Новгороде в конце 1470 года: борьба вокруг избрания нового архиепископа и прибытие в город по приглашению веча литовского князя Михаила Александровича. Москва боялась допустить усиления влияния Литвы на Новгород, а именно «литовский след» виделся за этими новгородскими событиями. Помимо того, колебания новгородцев по выбору места рукоположения нового архиепископа (Москва или Литва) расценивались в Москве как попытка измены православию, поскольку Москва считала себя стражем чистоты восточного христианства.

Весной 1471 года в Москве прошёл т.н. «церковно-служилый собор» – новое явление в политической практике великих князей московских, отвечавшее стремлению заручиться возможно более широкой морально-политической поддержкой со стороны населения. Иваном III были разосланы приглашения к участию архиереям, «и по князи, и по бояре свои, и по воеводы, и по вся воя своя». Собор поддержал великого князя в его стремлении начать борьбу с Новгородом. В мае-июне 1471 года из Москвы по трём направлениям двинулись на Новгород ратные люди. Решающее сражение состоялось 14 июля на р. Шелони в 30 верстах от Новгорода. Новгородское войско было наголову разбито. Противостояние закончилось подписанием в местечке Коростыни мирного договора, по которому новгородцы выплачивали значительную контрибуцию, а самостоятельность Новгорода и во внешней, и во внутренней политике существенно ограничивалась.

1470-е годв прошли в Новгороде под знаком дальнейшего нарастания социальных противоречий. Весьма на руку для Ивана III стало обращение к нему «житьих и молодших» новгородцев с челобитьем на притеснения со стороны бояр. В конце1475 года Иван III лично отправился в Новгород и устроил суд. Четверо бояр, признанных виновными, были отправлены в Москву. Решение государя не только повышало авторитет великого князя Московского в глазах простых новгородцев и закрепляло подчинённый статус Новгорода. Образ Ивана III как справедливого судии оказался удачным политическим приёмом. Весной 1477 года из Новгорода в Москву потянулись толпы горожан, желавших получить удовлетворение за нанесённые им обиды. Московский летописец заметил, что «того не бывало от начала, как и земля их [Новгородская] стала, …до сего великого князя Ивана Васильевича, но сей в то приведе их». Антимосквские волнения в самом Новгороде привели к новому военному походу. 30 сентября 1477 года Иван III отправил новгородцам «складную грамоту» — извещение о начале войны. К концу ноября Новгород был в плотном кольце московских войск. Полтора месяца продолжались переговоры, новгородцы уступали одну позицию за другой. 13 января 1478 года город был сдан. Ещё целый месяц провёл Иван III в Новгороде, приводя его жителей к присяге, наказывая самых стойких своих противников и ликвидируя основные вечевые институты.

Присоединение великого княжества Тверского

К середине 1480-х годов настала очередь и великого княжества Тверского. После падения независимости Новгорода Тверская земля оказалась практически со всех сторон окружённой территориями, принадлежащими Москве. Только юго-западные рубежи княжества граничили с Литвой. Это создавало для Москвы серьёзные неудобства геополитического характера: Тверское княжество сильно вклинивалось вглубь Московского и всё больше склонялось к союзу с соседним Литовским государством. При этом Литва видела в Твери не равноправного союзника, а предмет экспансии. Первая московско-тверская война началась в конце 1484 года. Как и в истории Новгорода, поводом к войне стала «измена»: намерение великого князя Михаила Борисовича породниться с великим князем Литовским и королём Польским Казимиром IV, женившись на его внучке. Главная цель войны заключалась в разведке боем – проверке сил великого княжества Тверского и готовности Казимира помогать Твери. Король, как и в случае с Новгородом, предпочёл не вмешиваться. Это воодушевило Ивана III на более решительные действия. Вторая московско-тверская война, завершившаяся подчинением Твери, началась в августе 1485 года. Походу был придан общерусский характер. После нескольких дней осады великий князь Тверской Михаил Борисович бежал в Литву. Город сдался 12 сентября. На тверской стол Иван III посадил своего старшего сына и соправителя Ивана Молодого, который по линии матери происходил из тверского княжеского рода.

Борьба с Великим княжеством Литовским

Параллельно с присоединением независимых русских земель Иван III и Василий III начали борьбу с Великим княжеством Литовским, около 90 % территории которого составляли русские земли. В конце XIV – начале XVI веков у Литвы были отвоеваны Черниговские и Брянские земли, Смоленск.

Итоги

Кипучая деятельность Московских князей приводит к тому, что уже в первой трети XVI века молодое Московское государство становится крупнейшим в Европе. Оно протянется от Ледовитого океана на севере до Донецких степей на юге; от Финского залива, Чудского озера, верховьев Западной Двины и Днепра на западе до Урала и Оби на востоке. Огромные территории, на которые распространится власть государя «всея Руси», не были одинаковыми по своим природным условиям. Однако в целом для них было характерно обилие лесов. Наличие большого количества лесов сказывалось и на почвенных условиях, которые не были хорошими. Низкое плодородие почвы вкупе с суровыми климатическими условиями приводило к низкой и непостоянной урожайности. Положение усугублялось неизбежным в тех природно-климатических условиях преобладанием архаических систем земледелия – подсеки, перелоги. Трёхполье хотя и существовало, но занимало незначительной место в общей структуре земледелия, часто сочетаясь с архаичными системами. Обширность территории не обеспечивала государство достаточными природными ресурсами, потребность в которых постоянно возрастала. Железная руда являлась преимущественно низкокачественной, добываемой из поверхностных слоёв. Запасов драгоценных и цветных металлов, необходимых для монетного и военного дела, было мало. Ограниченность экономических возможностей московских князей еще больше заставляла их стремиться к расширению территорий в настойчивых попытках обнаружить ресурсы. Так закладывалась характерная черта русской социально-политической структуры – низкая плотность населения. Предположительно, она была в 5–7 раз ниже, чем в целом по Европе. В результате осложнялось исполнение важнейших государственных задач: эффективного управления и сбора налогов. Малая плотность населения затрудняла торговлю и распространение различных технических усовершенствований, способствовала сохранению архаичных общественных отношений. Эти обстоятельства накладывали печать на весь государственный строй и характер отношений между монархом и его подданными, во многом определив характер политической и общественной психологии в России.

В средневековье понятие «государство» воплощалось в личности правителя, который был одновременно и владельцем своего княжества. Единство государства сохранялось благодаря личной преданности правителю довольно тонкого правящего слоя. Поэтому в центральном управлении Московским княжеством особую роль играл княжеский «двор», состоявший из административных ведомств хозяйственного происхождения. Из московского «двора», который постепенно терял свои хозяйственные свойства, со временем вырастал бюрократический центральный аппарат власти. В недрах «двора» постепенно увеличивался слой чиновников; появлялись группы служащих — дьяков, — которые отвечали за наиболее важные отрасли управления. В «двор» начинало вводиться боярство присоединённых земель. Совещательный орган при князе, состоявший из приближённых, – Боярская дума – превратился в постоянный верховный совет, состав которого назначался великим князем. В думу попали представители княжеских линий, которые потеряли свою независимость (ростовские, ярославские, тверские князья). Постепенно «бояре» становились придворными чинами, а сама Боярская дума оказалась важным механизмом сплочения политической элиты: князья, лишившиеся власти на местах, приобрели её в центре, пусть и в ранге служилых.

Рост территории Московского княжества происходил гораздо быстрее, чем организация внутренней жизни на новых началах. Страна нуждалась в новом войске, системе управления и судопроизводстве. Традиционные общественно-политические институты, которые ещё вполне соответствовали своим задачам в первой половине XV века, во второй половине столетия оказались недостаточными. Государству было необходимо создавать и единую финансовой систему. Важнейшей задачей стала унификация налогообложения. Для этого с конца XV века в стране предпринимались хозяйственные описания. Их результаты закреплялись в т.н. писцовых книгах, которые служили основанием для податного земельного обложения – сошного письма. Древнейшие писцовые книги сохранились по Новгородской земле. Препятствием к слаженному действию механизма единого государства были и податные привилегии светских и церковных землевладельцев. Великокняжеское правительство стремилось к их ограничению.

Объединение Москвой русских земель вело к постепенному слиянию многочисленных местных культурных традиций в единую общерусскую. Процесс сближения художественных традиций нашёл свое отражение в литературе, архитектуре, иконописи, монументальной живописи и др. В языке нивелировалось различие диалектов. Важнейшим проявлением формирующегося единства стало складывание общего русского этнического самосознания. Именно на территориях, собранных великими князьями Московскими, утверждался великорусский этнос. Конечно, все указанные процессы не были одномоментными. Такие эпохальные изменения не могли произойти вдруг и продолжались и в XVI веке, а порой и значительно дольше.

w.histrf.ru

Причины возвышения Москвы и предпосылки этого процесса

Объективные и субъективные факторы привели к тому, что в конце 14- начале 15 века Москва стала не только политическим, но и духовным центром Руси.

Ключевский

В 14 веке Москва начала становиться центром объединения русских земель. Причины возвышения московского княжества, а также предпосылки этого процесса в литературе рассматриваются неоднозначно. Поэтому в сегодняшнем материале я хочу систематизировать основные условия данного вопроса, выделив причины и предпосылки, по которым именно Москва стала тем политическим центром, который сумел объединить Русь.

Все причины, по которым Москва стала центром объединения русских земель, можно разделить на3 большие группы:

- Объективные

- Субъективные

- Случайные

| Объективные причины | Субъективные причины | Случайные причины |

|---|---|---|

| 1) Географическое положение 2) Переселение людей в Москву 3) Поддержка идеи объединения Руси массами. |

1) Политика князей 2) Деятельность церкви |

1) Поддержка Ордой 2) Чума в Москве |

Объективные причины

Главные объективные причины возвышения Москвы над другими городами и княжествами Удельной Руси:

- Удобное географическое положение. Город был относительно удален от набегов монголов, а также здесь перекрещивались важные торговые пути.

- Увеличение численности населения. Люди старались переселиться в эти земли, как более удобные для жизни.

- Большинство населения поддерживало идеи объединения Руси.

Далее мы рассмотрим основные особенности важнейших причин возвышения Московского княжества, но вначале необходимо отметить, что важную роль в этом процессе сыграла поддержка населения. За объединение Руси в единое государство, вокруг единого политического, экономического и духовного центра выступали: бояре (в основном служилые), дворяне, духовенство, купечество, ремесленники и крестьяне. То есть — основная масса населения была «за» осуществление этих процессов.

Если кратко рассматривать причины возвышения Москвы в 14 веке, то все существующие аргументы можно разделить на 2 большие группы: объективные и субъективные факторы.

Географические причины

Если посмотреть на карту Руси и Московского княжества в 13-14 веках, то становится понятным почему именно географические причины возвышения Москвы принято считать главенствующими. Существуют 2 географические причины возвышения Московского княжества:

- Удаленность от Золотой Орды.

- Пересечение важных торговых путей

Москва была ограждена от Орды Рязанским и Нижегородским княжествами. Это не защищало от военных походов, которые то и дело устраивало Хан, но защищало от локальных набегов, которые очень часто самовольно устраивали монгольские мурзы на пограничные земли. В этой связи московские земли стали привлекать население своей безопасностью.

Через Москву проходил торговый путь из Новгорода в Смоленск (2 самых богатых торговых городов Руси), а также торговый путь из Оки на Волгу, откуда торговцы добирались в Золотую Орду. Пересечение 2-ух крупных торговых путей позволяло Москве жить относительно безбедно только за счет установления пошлины.

Красным на карте обозначены изначальные границы Москвовского княжества.

Субъективные причины

Выше мы рассмотрели объективные причины, а субъективные причины возвышения Москвы над другими княжествами в 14 веке следующие:

- Политика первых князей. Московские князья сразу начали вести политику на собирание земель.

- Церковь. После того как митрополит Петр перебрался из Владимира в Москву, именно Москва стала религиозным центром Руси.

Политика князей

Важнейшая субъективная причина собирания русских земель именно вокруг Москвы связана с политикой местных князей. Интересно, что Москва на ту пору была провинциальным городом. Неслучайно княжество было отдано младшему сыну Александра Невского — Даниилу.

Политика местных князей строилась на получении независимости, а также постепенного подчинения себе соседей. И рост территории действительно начался. Достаточно посмотреть на карту.

Карта — Рост территории Московского княжества в 14 веке

Роль церкви

При Иване Калите митрополит Владимирский Петр переехал в Москву. Город моментально стал центром духовной жизни Руси. при этом церковь на тот момент уже высказывала идеи необходимости объединения Руси вокруг единого политического центра. Естественно, что в глазах церкви и в ее учениях московские князья стали правителями всех русских земель. Этим воспользовался Иван Калита, который объявил себя князем Московским и всея Руси.

Случайные факторы

В большинстве учебников приводится огромное количество причин и факторов объединения земель вокруг Москвы в 14 веке, но при этом абсолютно игнорируется факт того, что в этом процессе были случайные факторы, которые нельзя отнести ни к объективным, ни к субъективным. При этом эти факторы были крайне важны. Например, один из случайных факторов — эпидемия чумы в Московском княжестве при правлении Ивана Калиты. Из-за чумы погибло большинство детей и внуков князя. В живых остались только 2 внука: Дмитрий Иванович и Владимир Андреевич. Этот факт позволил избежать Москве суровых междоусобных войн, а также дробления княжества на мелкие удельные куски.

Во-многом к случайным факторам можно отнести и покровительство ордынских ханов над Москвой. Они неосмотрительно делали Москву центром, не полагая, что небольшой город может представлять собой большую угрозу. Например, ханы наделили московских князей правом собирать для них дань.

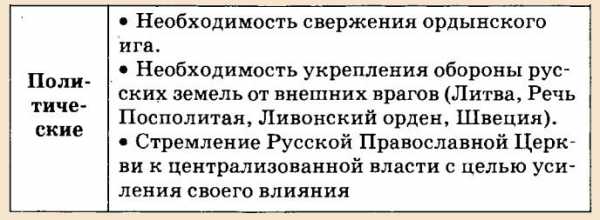

Предпосылки возвышения

Предпосылки возвышения Москвы нужно рассматривать с точки зрения множества факторов. Важно понимать, что эти предпосылки складывались на протяжении многих лет. За период Удельного (феодального) существования, Русь в значительной степени утрачивала свои позиции, поскольку каждое княжество рассматривало себя в качестве отдельного государство. Княжества преследовали только свои интересы, абсолютно игнорируя интересы общегосударственные. Все же предпосылки возвышения Москвы можно свести к следующим крупным показателям: экономические, политические, социальные и духовные.

Политические предпосылки

Можно выделить 2 политические составляющие этого процесса:

- Получение и сохранение политической независимости. Русь вела борьбу с Ливонским орденом и Литовским княжеством.

- Желание церкви усилить свою власть.

Русь по-прежнему находилась под Игом, а также подвергалась постоянным набегам с запада и северо-запада. В таких условиях для свержения ига и прекращения набегов было нужно единое государство с единой армией и едиными политическими целями. Большим подспорьем в этом была церковь. Впервые за долгие годы интересы государства и церкви совпали. Объединение русских земель вокруг единого центра, Москвы, позволяло церкви использовать централизованную власть для собственного влияния. Ведь в период раздробленности и церковь была разобщена.

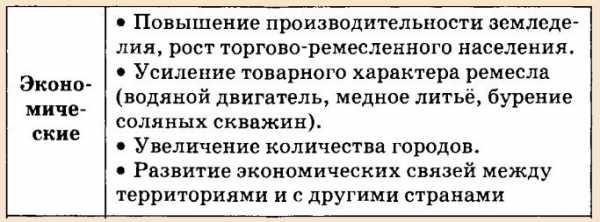

Экономические предпосылки

Среди экономических причин объединения Руси вокруг Москвы можно выделить следующие:

- Рост количества городов.

- Увеличение экономических связей отдельных княжеств между собой, а также с соседними государствами.

- Увеличение производительности земледелия и рост количества ремесленников.

Экономические связи между княжествами усиливались и часто развитие одного княжества напрямую зависело от его соседей и связей с ним. Поэтому с экономической точки зрения был созданы все предпосылки для объединения Руси, поскольку только так страна могла эффективно развиваться.

Социальные предпосылки

С социальной точки зрения были следующие предпосылки возвышения Москвы:

- Потребность верхов в сильном государстве.

- Потребность низов в единой центре, который обеспечит защиту от монгольских набегов.

Отдельно обращаю внимание на первый пункт. Дело в том, что к 14 веку на Руси уже сформировался целый класс людей, которые много зарабатывали (прежде всего на торговле). К этому же времени набрали силу и ремесленники. Этим категориям людей нужна сильная и стабильная власть, поскольку в противном случае они всегда будут находиться под рисками: война, восстание, смена князя, предъявление прав на престол и так далее.

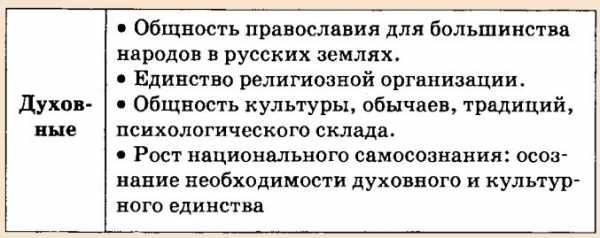

Духовные предпосылки

В качестве духовных предпосылок, благодаря которым начался подъем Московского княжества, можно отнести следующие факторы:

- Общность религии. Православие было единой религией для всего населения и, следовательно, прослеживалась единая связь людей.

- Стремление церкви противостоять католической экспансии с Запада.

- Общая культура, традиции, история, психологический склад, традиции, язык, законы и так далее. Люди во всех удельных княжествах были выходцами из одной области и практически ничем не отличались друг от друга.

- Рост национального самосознания. Примерно к середине 14 века у славян начала ярко выражаться идея создания единого, сильного политического и духовного центра.

istoriarusi.ru

|

1276 |

Возникновение Московского княжества. Даниил Александрович 1276-1303 |

|

1301 |

+ Коломна |

|

1302 |

+ Перяславль -Залесский |

|

1303 |

+ Можайск. |

|

|

Иван Калита ( 1325-1340) |

|

1328 |

+ Галич |

|

1328 |

+ Белоозеро |

|

1328 |

+ Углич |

|

1328 |

+ Часть Ростовского княжества |

|

1326 |

Москва- религиозный центр |

|

|

Сыновья Ивана Калиты. Симеон Гордый ( 1340-1353) Иван 2 Красный (1353-1359) |

|

|

+ Дмитровские, Стародубские и другие земли. |

|

|

Дмитрий Донской ( 1359-1389) |

|

1362-1364 |

+ Владимир |

|

|

Василий 1 ( 1389- 1425) |

|

1392 |

+ Нижегородское княжество, Муром |

|

1389-1393 |

+ Мордовия, Мещёрские земли |

|

1393 |

+Вологда,Устюг. |

|

|

Иван 3 ( 1462-1505) |

|

1447 |

+ Ростов |

|

1448 |

Автокефалия Русской церкви |

|

1451 |

+ Суздаль |

|

1463 |

+ Ярославль |

|

1472-1474 |

+ Пермская земля |

|

1485 |

+ Тверь |

|

1489 |

+ Новгород |

|

1494 |

+ Верховские княжества (Дмитров, Углич, Вологда, Вятские земли) |

|

|

Василий 3 ( 1505-1503) |

|

1510 |

+ Псков |

|

1514 |

+ Смоленск |

|

1521 |

+ Рязань |

|

|

История Московского княжества. |

|

1213 |

Выделилось в отдельный удел. |

|

1263 |

Вторично выделилось в удел. Даниил Александрович- основал московскую династию князей. |

|

1363 |

Великое княжество Московское. |

|

1547-1721 |

Русское царство. |

|

1721- 1917 |

Российская империя |

|

1917 |

Российская республика |

|

1917-1922 |

РСФСР |

|

1922-1991 |

СССР |

|

С 1991 |

Российская Федерация. |

poznaemvmeste.ru

Глава 5. ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ ВОКРУГ МОСКВЫ

§ 23. НАЧАЛО ОБЪЕДИНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ ВОКРУГ МОСКВЫ

Русские земли в XIV веке. В XIV веке наиболее влиятельными княжествами (их ещё называли великими) были Московское, Тверское, Рязанское, Суздальское и Ниже-городское, а также Новгород и Псков – боярские республики. В 1348 году Псковская республика официально стала независимой от Новгорода.

Князья были крупными земельными собственниками. Например, московскому князю Ивану Даниловичу принадлежало более 50 сёл с угодьями. На территории крупных княжеств находились уделы, которые князья выделяли своим сыновьям. Эти удельные князья самостоятельно управляли своей территорией, но имели обязательства перед великим князем: оказывать ему военную помощь в случае войны, передавать дань со своих земель.

Большими вотчинами владели бояре. Росло и монастырское землевладение. Крестьяне, жившие на боярских или монастырских землях, платили за пользование земельными наделами оброк или выполняли разную работу. Они имели право уйти от владельца вотчины и искать лучшей доли в другом месте.

На «чёрных» землях проживали черносошные крестьяне. Они платили налоги великому князю и выполняли разные повинности. Великий князь распоряжался «чёрными» землями: нередко он дарил их боярам и духовен-ству.

Москва и Тверь. В 1304 году скончался великий князь Андрей Александрович. На опустевший великокняжеский престол претендовали Михаил Ярославич, князь тверской, и Юрий Данилович, князь московский. Тверское княжество – одно из наиболее крупных в СевероВосточной Руси было главным соперником Москвы в борьбе за объединение русских земель. Эта борьба продолжалась несколько десятков лет.

Родословная Рюриковичей. Вторая треть XIII – середина XIV века (синим цветом выделены имена великих князей владимирских, зелёным – московских, в скобках указаны даты правления)

Княжение во Владимире по старшинству должно было перейти к тверскому князю. Юрий Данилович поспешил в Золотую Орду, где ему поставили условие: «Если ты дашь выходу (дани) больше князя Михаила, то мы дадим тебе великое княжение». Московский князь согласился увеличить дань, однако заветный ярлык получил Михаил Ярославич.

В 1312 году в Орде сменилась власть. Русские князья поехали к новому хану Узбеку за ярлыками на княжение. В 1318 году в ставке хана Михаила Ярославича обвинили в неуплате дани и убили. Русская церковь причислила Михаила Тверского к лику святых.

Ярлык на великое княжение получил Юрий Данилович. Главным его соперником выступил сын казнённого Михаила Ярославича – Дмитрий, прозванный за смелость и отвагу Грозные Очи. В 1325 году князья встретились в Орде, и Дмитрий убил Юрия Даниловича, отомстив за смерть отца. Он надеялся на милость хана, но Узбек приказал казнить Дмитрия. Ярлык на великое владимирское княжение получил его брат тверской князь Александр Михайлович. Московским князем стал брат Юрия Даниловича – Иван Данилович.

Мечеть хана Узбека в Крыму

Восстание в Твери. В 1327 году в Тверь прибыл ханский посол Чолхан, известный в русских источниках под именем Щелкана. В народе разнёсся слух, что Щелкан приехал править Тверью и обращать русских людей в му-сульманскую веру. В Твери вспыхнуло восстание. Горожане уничтожили отряд Щелкана и всех ордынцев, которые находились в городе.

Объединение земель вокруг Москвы (XIV – первая половина XV в.)

Убийство ордынского посла и его отряда привело в ярость хана Узбека. Он отправил войско, в составе которого находились полки московского князя Ивана Даниловича. В награду за подавление восстания в Твери он получил от хана в 1328 году ярлык на великое владимирское княжение и право сбора дани для Орды. Города и сёла Тверского княжества были опустошены, большинство жителей истребили, оставшихся увели в плен. В Москву вывезли вечевой колокол Твери. Тверская летопись сообщала: «А князь великий Иван в Твери от святого Спаса взял колокол в Москву».

После такого разорения Тверская земля надолго вышла из борьбы за политическое господство в СевероВосточной Руси. Москва собирала силы и земли.

Иван Данилович Калита. Летописцы отмечают: когда княжил Иван Данилович, по всей Руси воцарились мир и тишина. Он вошёл в историю как «собиратель Русской земли».

Другое прозвище князя – Иван Калита. Согласно летописям, он всегда носил на ремне кошель, наполненный деньгами для бедных людей (такой кошель в то время назывался «калита»).

Иван Данилович умело поддерживал отношения с Ордой: своевременно платил дань, отправлял хану и его приближённым подарки. Такая политика оберегала Русь от набегов ордынцев и давала необходимую передышку для восстановления и развития хозяйства. Часть дани Калита оставлял в Москве, которая богатела. Это давало ему возможность покупать соседние земли. Князь расширял территорию Московского княжества, присоединяя к нему ростовские, белозерские, угличские земли. Он охотно брал на службу хороших воинов, в том числе бежавших по каким-либо причинам из Орды или Литвы.

Иван Калита добился главного – признания Москвы центром земель Северо-Восточной и Северо-Западной Руси.

В Москве подолгу жил митрополит Пётр. По преданию, он сказал Ивану Калите: «Если ты упокоишь мою старость и воздвигнешь здесь храм, достойный Богоматери, то будешь славнее всех иных князей, и род твой возвеличится». На пожертвования князя в Москве построили первый каменный храм – церковь Успения Богородицы.

Перед смертью Иван Данилович Калита разделил Московское княжество между тремя сыновьями. Старшему, Симеону, достались Можайск и Коломна, среднему, Ивану, – Звенигород и Руза, младшему, Андрею, – Серпухов и Лопасна на Оке. По мнению некоторых историков, дробление Калитой Московского княжества между сыновьями на время задержало начавшийся процесс объединения русских земель.

Иван Калита и митрополит Пётр. Фрагмент иконы

Московский Кремль при Иване Калите. Художник А. Васнецов

Родословная Рюриковичей. XIV век

Москва – центр объединения Русской земли. Отечественные историки долгие годы вели споры о причинах возвышения Москвы как общегосударственного центра Руси. Одни, вслед за известным историком В. О. Ключевским, называли удобное географическое положение Москвы, которая от ордынских набегов была прикрыта землями Рязанского княжества. В качестве другой важной причины отмечали и связь города по Москве-реке с главными торговыми путями. Другие историки обращали внимание на то, что Тверь, Углич или Нижний Новгород занимали не менее выгодное, чем Москва, географическое положение, а торговый путь по Волге, проходивший возле этих городов, был более безопасным. Каждая точка зрения заслуживает внимания.

Основа успехов Москвы – прежде всего продуманная и целенаправленная политика её князей. Они различными способами увеличивали богатство и территорию Московского княжества. Сюда приходили переселенцы из разорённых ордынцами мест и занимались хозяйственной деятельностью. Служба богатому московскому князю привлекала и бояр.

В 1328 году новый митрополит Феогност перенёс митрополичью кафедру из Владимира в Москву. Город, в котором жил глава Русской церкви, считался духовным центром русских земель. Авторитет Москвы вырос. Способствовал Феогност и строительству каменных церквей, желая придать Москве вид настоящей столицы.

Первые московские князья создали предпосылки для успешных действий по объединению русских земель в единое государство. Русская церковь активно поддерживала такую политику.

«Чёрные» земли – местность (города, сёла), где жили «чёрные» люди; собственность государства в лице его главы – великого князя (царя).

Черносошные крестьяне – лично свободные крестьяне, которые жили на государственных землях, платили подати и отбывали повинности.

1325 – 1340 годы – княжение Ивана Даниловича Калиты в Москве (с 1328 г. – великий князь владимирский).

1327 год – восстание в Твери.

Вопросы и задания

1. Какими были основные причины, положившие начало объединению земель вокруг Москвы?

2. Найдите на карте (с. 156) великие княжества, существовавшие на Руси в XIV веке.

3. Используя карту, объясните, почему в Московском княжестве Можайск и Коломна устанавливали «въезд» и «выезд» по Москве-реке.

4. Какие причины, по вашему мнению, стали главными в процессе выдвижения Москвы на первое место по сравнению с другими центрами объединения Руси?

5. Какими чертами характера обладал великий князь Иван Калита?

Поделитесь на страничкеСледующая глава >

history.wikireading.ru