СВЕТОДИНАМИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

Привет радиоэлектронщикам! После очередной выездной вечеринки на авто, решил собрать портативную светодинамическую установку (СДУ). Задача: портативная и компактная, питание с прикуривателя, сигнал звука с микрофона. В сети нашёл пару схем, одна из которых и была взята за основу.

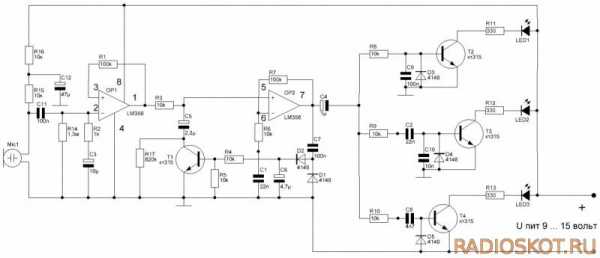

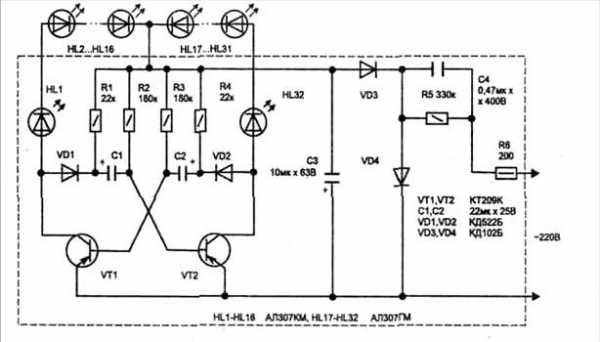

Схема самодельной СДУ

От постройки забора остался кусок металлического профиля, решил использовать его в качестве корпуса.

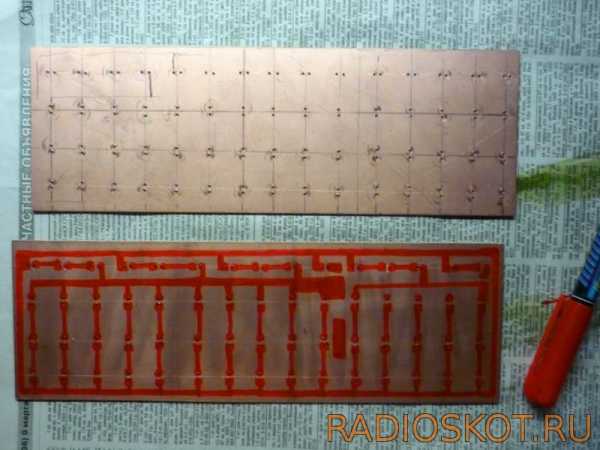

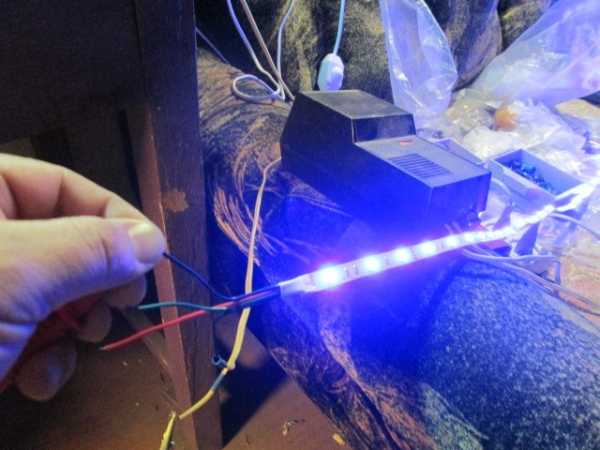

Светодиоды 120 штук. Из фанеры выпилил 2 боковинки, вскрыл лаком, купленный в магазине текстолит разрезал пополам вдоль, рассверлил под светодиоды, протравил дорожки.

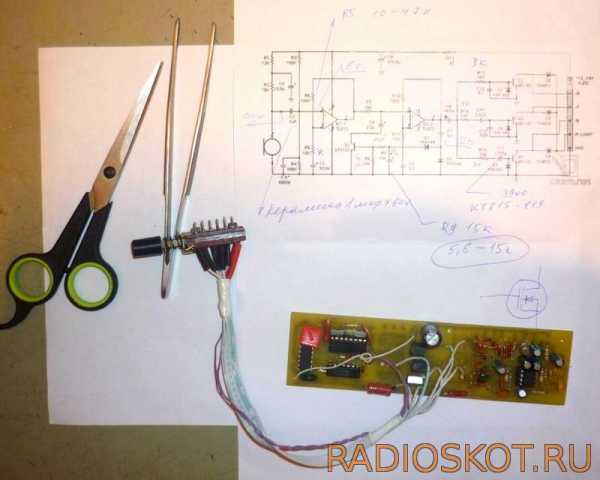

Припаял светодиоды, ограничительные резисторы 2 ватт. Спаял плату устройства.

Как опцию добавил в конструкцию «полицейскую мигалку», что переключается с помощью переключателя, коммутируя выходные ключи и подавая питание на схему мигалки.

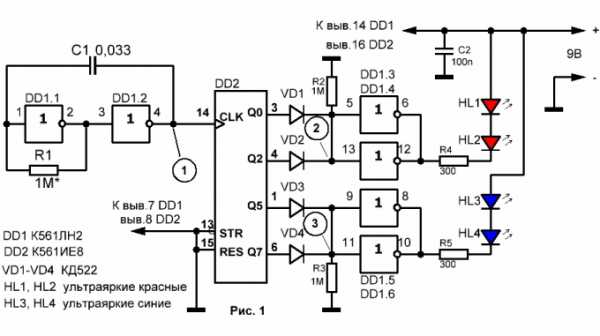

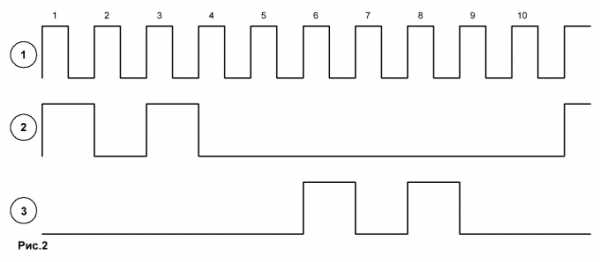

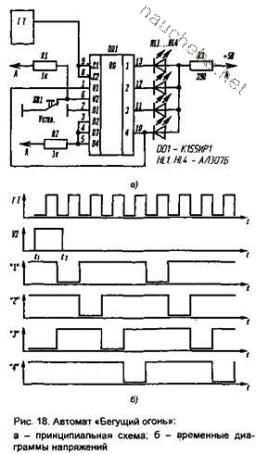

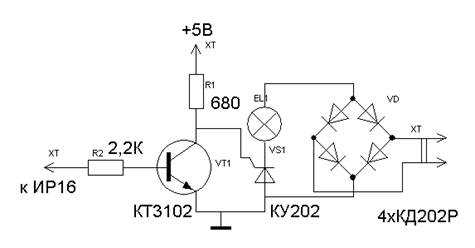

Схема мигалки для СДУ

В ней основа — задающий генератор на инверторах DD1.1 и DD1.2. С выхода генератора сигнал частотой 20 Гц поступает на счетчик DD2. На выходах счетчика последовательно появляется сигнал высокого уровня. К определенным выходам счетчика подключены диоды VD1—VD4 совместно с резисторами R2, R3. К резисторам попарно подключены входы инверторов DD1.3, DD1.4 и DD5, DD6. Выходы пар инверторов нагружены на соответствующие пары светодиодов. Последовательно появляющиеся на выходах счетчика DD2 высокие уровни переключают через диоды инверторы в состояние низкого уровня на выходах, включая таким образом светодиоды. LED HL1 и HL2 вспыхивают при появлении высокого уровня на выходах 0 и 2 (выводы 3 и 4 соответственно), a HL3 и HL4 — при появлении такого уровня на выходах 5 и 7 (выводы 1 и 6). Поэтому при работе генератора с указанной выше частотой будет происходить двойное мигание светодиодов то красного, то синего цвета свечения, имитируя работу настоящей мигалки. Более подробное описание читайте тут.

Диаграммы сигналов в различных точках блока приведены на рисунке выше. Налаживание сводится к установке желаемой частоты вспыхивания светодиодов подбором резистора R1. Прилагается видео работы, но в фотике не работает микрофон.

Видео работы светодинамической установки

Вид самодельной СДУ для авто в темноте

Схема фильтров немного не совершена, но для вечеринки неважно, лишь-бы моргало. Издалека вид просто улётный — яркие светодиоды, громкая музыка… В общем девчонки в восторге! Всем желаю хороших конструкций и творческого вдохновения. С Вами был Алекс, Новороссийск.

Форум по СДУ

Обсудить статью СВЕТОДИНАМИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

radioskot.ru

СВЕТОДИНАМИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА «ELECTRIC DELIGHT-712» — LightPortal

В теме представлена самодельная светодинамическая установка «ELECTRIC DELIGHT-712». СДУ названа по первому треку «Электрический восторг» из альбома «Plasteroid» (1979г.) популярной в свое время французской группы «Rockets». Число «712» означает 7 рабочих каналов и напряжение питания установки 12V.

К особенностям можно отнести:

- Семь частотных каналов;

- Выбор цвета фоновой подсветки;

- ШИМ управление яркостью;

- Микрофонный усилитель с АРУ;

- Тональные декодеры в фильтрах.

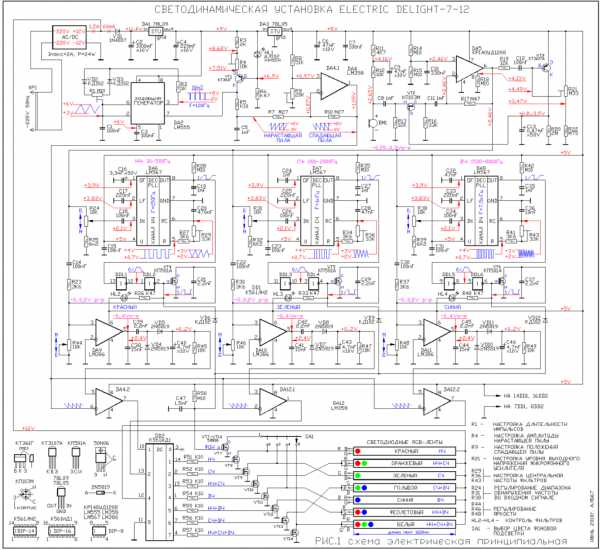

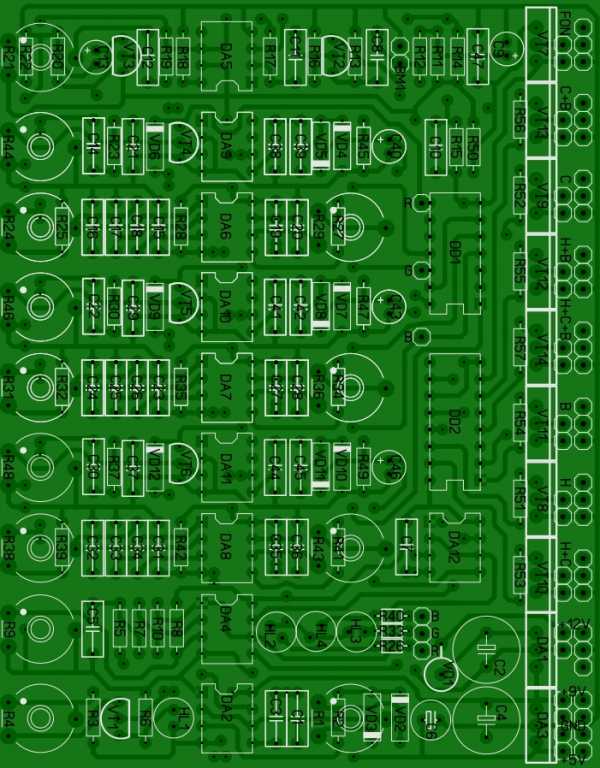

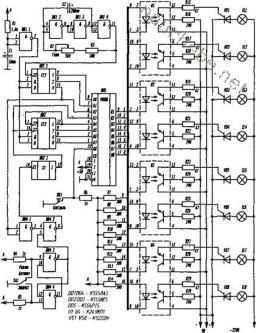

Принципиальная электрическая схема показана на РИС.1:

Источник питания:

Применяется стандартный AC/DC преобразователь Uвых=12V для питания RGB-светодиодных лент с максимальным выходным током Iвых=2А (P=24W). Допустимо использовать любой другой источник питания со схожей характеристикой и мощностью. Напряжение U=12V через диодно-конденсаторный фильтр VD1-С2 поступает на стабилизатор DA1 с Uвых=9V и далее на стабилизатор DA3 с Uвых=5V. Выходное напряжение DA1 используется для питания формирователя пилообразного напряжения и остальной части схемы управления СДУ.

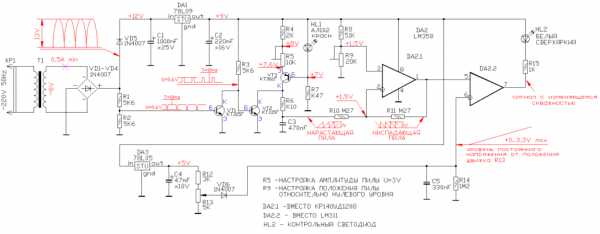

Формирователь пилообразного напряжения:

Задающий генератор DA2 (таймер LM555 в режиме мультивибратора) вырабатывает импульсы с частотой следования около Fраб=100Гц и длительностью Т=10mS. Частота импульсов определяется элементами R2, VD2, VD3, R1 и емкостью С1, а их длительность зависит от положения движка подстроечного резистора R1. Амплитуда импульсов при Uпит=9V на выводе 3DA2 достигает U=8V. Коллектор внутреннего разрядного транзистора (выв.7DA2) подключен к коллектору транзистора VT1. Транзистор VT1 вместе со светодиодом HL1 и резисторами R3, R4, R6 представляют собой стабилизатор тока, к выходу которого подключен конденсатор С5. Напряжение на С5 увеличивается по линейному закону, но, как только внутри таймера DA2 открывается разрядный транзистор, конденсатор С5 быстро разряжается через R5. Когда транзистор внутри таймера закрывается, конденсатор С5 опять начинает заряжаться. В итоге на конденсаторе формируется нарастающее пилообразное напряжение. Амплитуда «пилы» зависит от положения движка подстроечного резистора R4. Резистор R5 ограничивает ток через переход К-Э открытого транзистора внутри таймера при разрядке С5. Для работы узлов управления яркостью требуется спадающая «пила», которую формирует ОУ DA4.1. Нарастающая «пила» через R7 подается на его инвертирующий вход (R10 – обратная связь), а на неинвертирующий вход подается напряжение смещения с регулируемого делителя R8-R9. Движком подстроечного резистора R9 нижние пики спадающей «пилы» устанавливают на «нулевой» уровень.

Микрофонный усилитель с АРУ:

С выхода стабилизатора DA3 напряжение U=5V поступает на микрофонный усилитель DA5. Резисторы R11, R12 и конденсатор С9 образуют цепь питания электретного микрофона BM1. Через разделительный С8 микрофонный сигнал поступает на исток транзистора VT2 и резистор R13. Переход И-С транзистора VT2 и резистор R16 образуют управляемый аттенюатор. Выходной сигнал с DA5 через R19 и разделительный С12 подается на активный детектор VT3. Во время отрицательных полуволн VT3 открывается и на С13-R20 напряжение увеличивается. Поступая на затвор VT2, напряжение приводит к запиранию транзистора и, как следствие, амплитуда микрофонного сигнала на входе DA5 уменьшается. Коэффициент усиления по напряжению (Кус) операционного усилителя определяется сопротивлением И-С транзистора VT2 и резистором в цепи обратной связи R17. Делитель R14-R15 формирует напряжение на неинвертирующем входе DA5, равное Uпит/2, что необходимо при однополярном питании. Резистор R13, уменьшает влияние увеличения сопротивления канала И-С транзистора VT2 на перезаряд конденсатора С8, т.е. выравнивает АЧХ усилителя. Подстроечным резистором R21 устанавливают выходное напряжение усилителя не более ~Uвых=300mV от пика до пика. С выхода микрофонного усилителя сигнал поступает на частотные фильтры и узлы управления яркостью.

Частотные фильтры:

В частотных фильтрах работают тональные декодеры DA6-DA8 типа LM567. Элементами, подключенными к выводам 5 и 6, определяются частоты внутренних генераторов. На схеме указаны диапазоны перестройки частоты с установленными элементами. Подстроечными резисторами R29, R36 и R43 задают центральную частоту (Fц=1/R*C) для каждого декодера. Для НЧ-фильтра настраивают Fц=150Гц, для СЧ-фильтра Fц=1кГц и для ВЧ-фильтра Fц=7,5кГц. Регуляторами R24, R31 и R38 настраивают амплитуду сигнала на входах декодеров в процессе эксплуатации СДУ. Чем больше амплитуда (движок перемещают вверх по схеме), тем меньше селективность фильтров, следовательно, более широкий частотный диапазон будет приводить к изменению сигнала на выходе декодера. Конденсатором на выводе 2 определяется диапазон захвата входной частоты B=1070*√﴾Vе/(Fц*Свыв.2)﴿, где Vе — эффективное входное напряжение. Конденсатором на выводе 1 определяется время отклика (реакции) на входную частоту. К выходам декодеров (выв.8) подключены интегрирующие цепочки R28-C19, R35-С27 и R42-C35. В исходном состоянии конденсаторы через резисторы заряжены почти до Uпит – на выходе декодеров высокий уровень напряжения. Когда частота входного сигнала окажется в диапазоне захвата, внутренний транзистор декодера откроется и разрядит конденсатор – на выходе высокий уровень напряжения сменится низким. Логические элементы DD1.1-DD1.2, DD1.3-DD1.4 и DD1.5-DD1.6 формируют более крутые фронты и управляют транзисторными ключами, соответственно, VT4, VT5 и VT6. Без сигнала на выходе декодеров эти транзисторы открыты. По светодиодам HL2-HL4 можно контролировать работу фильтров – светодиоды включатся, когда транзисторы VT4-VT6 закроются.

Узлы управления яркостью:

Узлы выполнены по одинаковым схемам и содержат маломощные УМЗЧ типа LM386 DA9-DA11 и ОУ типа LM358 DA4.2, DA12. Через разделительные конденсаторы С14, С22 и С30 сигнал от микрофонного усилителя должен постоянно поступать на входы DA9-DA11, но открытые транзисторы VT4-VT6 шунтируют входы и закрываются только после переключения выходов декодеров в низкий уровень. В результате усиленный по напряжению переменный сигнал на выходах DA9-DA11 появляется согласно поступившим частотам: при НЧ-сигнале на выходе DA9, при СЧ-сигнале на выходе DA10, при ВЧ-сигнале на выходе DA11. Резисторы R23, R30 и R37 устраняют влияние на сигнал микрофонного усилителя открытых транзисторов VT4-VT6. Использование LM386 обусловлено тем, что коэффициент усиления по напряжению этих УМЗЧ без внешних элементов обвязки внутрисхемно задан Кус=20. К выходам УМЗЧ подключены однополупериодные выпрямители на диодах VD4-VD5, VD7-VD8 и VD10-VD11. На резисторах R45, R47 и R49 благодаря конденсаторам, соответственно, С40, С43 и С46 формируется постоянное напряжение, уровень которого пропорционален уровню звукового сигнала. Это напряжение подается на неинвертирующие входы ОУ DA4.2, DA12.1 и DA12.2. На инвертирующие входы поступает сигнал спадающей «пилы». ОУ работают без петли обратной связи, т.е. в режиме компаратора, поэтому на выходах формируются импульсы высокого уровня с изменяемой скважностью. Длительность импульсов становится больше, если амплитуда сигнала на выходе УМЗЧ увеличивается. Переменными резисторами R44, R46 и R48 регулируют уровень сигнала на выходах УМЗЧ, значит, управляют длительностью импульсов.

Формирователь рабочих каналов:

Для формирования рабочих каналов применяется дешифратор DD2 типа К561ИД1. На его входы 1, 2, и 4 (вход 8 не используется, поэтому заземлен) от компараторов поступают импульсы с изменяемой скважностью. На выходах 1-7 получаем сигналы также с изменяемой скважностью. Таким образом, семь частотных каналов формируются на уровне электрических сигналов в дешифраторе. Это самый простой способ увеличить число рабочих каналов с трех до восьми, ставший уже классикой. Но, в отличие от распространенного «классического», в котором на входы 1, 2, 4 дешифратора поступают обычные логические уровни сигналов (лог.0 или лог.1), а для управления яркостью используется избыточный вход 8, в этой схеме импульсы с изменяемой скважностью поступают на входы 1, 2 и 4. Получилось интересное смешивание цветов в экранном устройстве, цвета как бы «перетекают» из одного канала в другой. Яркость излучателей от громкости стала меняться не одновременно, а индивидуально в каждом канале. Например, при сильном НЧ-сигнале ярко вспыхивает фонарь, подключенный к каналу 1. При сильном СЧ-сигнале, ярко вспыхивает фонарь, подключенный к каналу 2. Если уровень сигнала в каналах НЧ и СЧ увеличивается почти одновременно, то ярче начинает светить фонарь в канале 3, а яркость фонарей в каналах 1 и 2 снижается. К такому схемному решению привели эксперименты со светодиодными лентами – при подаче обычных логических сигналов на входы 1, 2 и 4 дешифратора основные каналы (1, 2 или 4) и сформированные «виртуальные» каналы (3, 5, 6 или 7) всегда включались по отдельности.

Фоновая подсветка:

С увеличением длительности импульсов на входах 1, 2, или 4 дешифратора DD2, на его выходе 0 длительность импульсов, наоборот, уменьшается, и этот выход можно было бы использовать для управления каналом фоновой подсветки. Но здесь фоновая подсветка реализована по-другому. К стоку транзистора VT7 переключателем SA1 можно подключить один из каналов 1, 2, 4 или 7, т.е. выбрать подходящий цвет фоновой подсветки: красный, зеленый, синий или белый. В исходном состоянии (без сигнала) транзисторы VT8-VT14 закрыты. Напряжением на затворе через R50 транзистор VT7 открыт и коммутирует выбранный переключателем SA1 канал на минус питания. Конденсатор С47 заряжен почти до Uпит. Если хотя бы в одном частотном канале появится сигнал (лог.0), то один из диодов VD6, VD9 или VD12 откроется и разрядит С47. Транзистор VT7 закроется, коммутация каналов будет осуществляться с выходов DD2. За время следования сигналов с уровнем лог.0 на выходах частотных каналов через R50 конденсатор С47 не будет успевать заряжаться до порогового уровня затвора VT7, и транзистор будет оставаться закрытым. В паузе между музыкальными треками С47 заряжается и транзистор VT7 открывается – подсветка включается.

Источники света:

В качестве источников света применяются RGB-светодиодные ленты одного типа и производителя. Разные цвета свечения получены соединением минусовых питающих шин в лентах. Например, для получения белого цвета в канале 7 вместе соединены шины всех трех цветов.

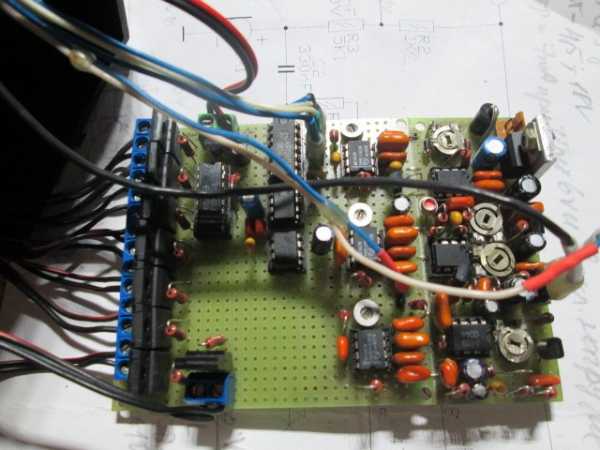

Практическая конструкция:

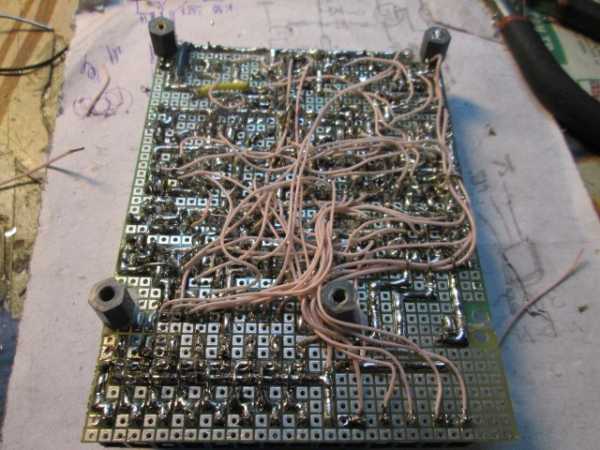

Перед сборкой для проверки работоспособности отдельные узлы СДУ собирались на макетных платах, затем элементы схемы размещались на плате устройства. Печатная плата не разрабатывалась. Монтаж проведен на заводской перфорированной плате проводом МГТФ минимального сечения. Сначала предполагалось, что СДУ будет управлять лампами накаливания посредством симисторных оптронов, но позже было решено подключить светодиодные ленты. Поэтому, в схеме остались некоторые узлы от предыдущей версии схемы. Так, например, задающий генератор на LM555 появился в схеме взамен транзисторов КТ315Б, которые осуществляли синхронизацию узла управления яркостью с сетевым напряжением. По этой же причине в схеме остался узел на DA4.1, преобразующий нарастающее пилообразное напряжение в спадающее. На рисунке показан первоначальный вариант формирователя пилообразного напряжения вместе с тестовым узлом управления яркостью:

На фото показан вариант на транзисторах, затем был установлен таймер:

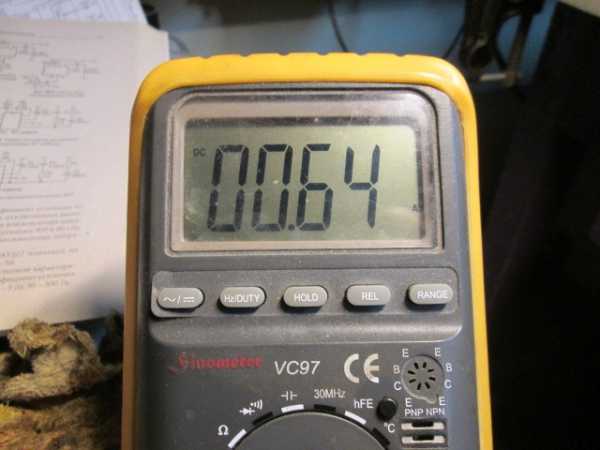

Чтобы понять и оценить, какой источник приобретать для питания RGB-светодиодных лент, были измерены токи потребления каждой линейки (R, G и B — цветов) в одной светодиодной ленте (ток, измеренный прибором, показан в амперах):

Были проверены приобретенные MOSFET-транзисторы вместе со светодиодными лентами:

Далее произведен монтаж элементов схемы на плату:

Проверка работы микрофонного усилителя, частотных фильтров и настройка формирователя пилообразного напряжения без силовых ключей:

Нашелся корпус от БУ-шной лампы дневного света. Начинка для крепления ламп и элементы электрической схемы были удалены. Основание корпуса (тонкий металл) укреплено куском фанеры. Далее были установлены регуляторы R24, R31 и R38 (от ручной регулировки яркости R44, R46 и R48 отказался), переключатель SA1, плата устройства, светодиодные ленты и произведен монтаж:

На базе представленной выше электрической схемы был собран второй вариант СДУ, работающей со светодиодными фонарями (ELECTRIC DELIGHT-812). Показывать схему второго варианта нет смысла – в нем работают такие же функциональные узлы, что и в первом варианте с некоторыми несущественными отличиями. Выход 0 дешифратора К561ИД1 управляет фонарем фоновой подсветки. Всего восемь фонарей – семь частотных каналов и один фоновый. Вместо трех регуляторов уровня сигнала на входах тональных декодеров применяется один для одновременной регулировки. Остальные два регулятора — для регулирования яркости фоновой подсветки в отсутствие сигнала и регулирование яркости рабочих каналов от уровня громкости. Схема управляет фонарями от китайской светодинамической установки «Огонек», о которой подробно рассказано в теме, опубликованной ранее. Плата размещена в фонаре фоновой подсветки:

Заключение:

В составе представленной схемы работают в основном типовые узлы, без которых, наверное, сегодня не обходятся СДУ, реализованные аппаратно. Поэтому, возможна доработка, модернизация или упрощение. Например, если применить микросхемы УМЗЧ с режимом «Shoot down» и выходной сигнал декодера подать на вход управления этим режимом, то надобность в микросхеме К561ЛН2 и транзисторах КП501А отпадет. Или, допустим, можно ограничиться управлением одной светодиодной лентой, которую размещают по периметру натяжного потолка. В этом случае дешифратор исключают, а токовые ключи подключают непосредственно к выходам компараторов:

Для использования в большом зале схему несложно переделать для управления софитами с мощными лампами накаливания.

13.10.2019

Александр Лихачёв разработал и прислал печатную плату.

Александр Борисов.

Автор публикации

не в сети 2 дня

Radan

0

Комментарии: 949Публикации: 183Регистрация: 30-11—0001

0

Комментарии: 949Публикации: 183Регистрация: 30-11—0001lightportal.info

Светодинамические установки | Техника и Программы

Автоматы световых эффектов одни из самых распространенных устройств, реализуемых радиолюбителями. Они широко используются для переключения елочных гирлянд, оформления клубных помещений и световой рекламы. Рассмотрим несколько вариантов выполнения устройств указанного назначения, различающихся по степени сложности, реализуемым световым эффектам и используемой элементной базе.

Простейшие однопрограммные автоматы могут быть реализованы на тактируемых D-триггерах, регистрах, счетчиках и дешифраторах. Ниже дано описание нескольких устройств, реализация которых доступна начинающим радиолюбителям.

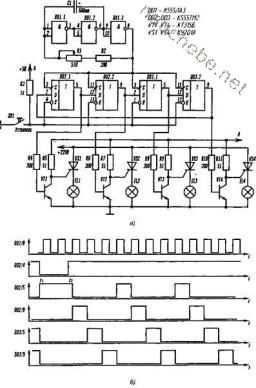

На рис. 17а приведена принципиальная схема автомата «бегущая тень», основным узлом которого является кольцевой сдвигающий регистр, выполненный на четырех тактируемых D-триггерах (DD2, DD3). Кроме того, автомат содержит тактовый генератор на элементах DD1.1-DD1.3, частота которого определяет скорость выполнения светового эффекта, электронные ключи на транзисторах VT1-VT4, усилитель мощности на тринисторах VS1-VS4. Питание усилителя мощности целесообразно осуществлять пульсирующим напряжением, которое легко получить, используя любой двухполупериодный выпрямитель сетевого напряжения. Временные диаграммы напряжений на элементах схемы изображены на рис. 176.

Устройство работает следующим образом. Первоначально нажатием на кнопку SB1 «Установка» триггер DD2.1 устанавливается в единичное, а остальные триггеры в нулевое состояние (момент ti на рис. 176). В результате открыт транзистор VT1, а транзисторы VT2-VT4 закрыты. Как следствие, в цепях управления тринисторами VS2-VS4 течет ток, отпирающий эти тринисторы. Горят лампы EL2-EL4. После отпускания кнопки SB1 (момент t2) по фронту каждого последующего импульса тактового генератора информация на выходе регистра сдвигается «по кольцу» на одну позицию (рис. 176). Соответственно, на одну позицию сдвигается положение несветящейся лампы, и на световых индикаторах реализуется эффект «бегущая тень».

С помощью описанного автомата можно реализовать световой эффект «бегущий огонь». Для этого достаточно, например, подключить резисторы в цепях базы транзисторов VT1-VT4 к инверсным выходам триггеров DD2.1, DD2.2, DD3.1 и DD3.2.

Другой вариант автомата «бегущий огонь» реализован на универсальном регистре К155ИР1 (рис. 18а). Чтобы не загружать поле чертежа изображением транзисторно-тринисторных ключей для управления ламповыми гирляндами, в этой и последующих схемах в качестве световых индикаторов использованы светодиоды. Вместо светодиодов могут использоваться лампы, и в этом случае необходимо либо использовать выходные усилители, изображенные на схеме рис. 17а, либо другие варианты усилителей мощности, описанные в [15, 33]. Временные диаграммы напряжений, иллюстрирующие работу устройства, изображены на рис. 186. Устройство работает следующим образом. При нажатии кнопки SB1 «Установка» (момент ti) на вход V2 регистра подается высокий уровень, и регистр работает

Рис. 17. Автомат «Бегущая тень»:

а принципиальная схема; б временные диаграммы напряжений

в режиме параллельной записи информации с входов D1-D4 по тактам, подаваемым на вход С2. В результате при поступлении отрицательного перепада напряжения на вход С2 в младший разряд регистра записывается низкий, а в остальные разряды высокий уровень. Как следствие, загорается светодиод HL1, остальные светодиоды гаснут. После отпускания кнопки SB1 (момент t2) регистр переходит в режим последовательного сдвига информации по импульсам, подаваемым на вход С1. При этом в младший разряд записывается информация со входа V1. Так как регистр выполнен кольцевым (выход старшего разряда соединен со входом V1), то информация на выходах регистра по каждому тактовому импульсу сдвигается на один разряд. В результате наблюдается световой эффект «бегущий огонь».

На рис. 19а,б изображены схема и временные диаграммы напряжений автомата, реализующего два световых эффекта: «накапливающееся включение» и «накапливающееся выключение». «Сердцем» этого устройства является сдвиговой регистр, реализованный на D-триггерах с входами принудительной установки. Однако, в отличие от схемы на рис.17а, с входом D первого триггера соединен не прямой, а инверсный выход четвертого триггера. Устройство работает следующим образом. Первоначально нажатием кнопки SB1 «Установка» все триггеры устанавливаются в нулевое состояние, на их инверсных выходах формируются высокие уровни напряжения, и все светодиоды гаснут. На D-вход триггера DD1.1 поступает высокий, а на D-входы остальных триггеров низкий уровень. В результате по фронту тактового импульса, следующего за моментом t2 отпускания кнопки SB1, триггер DD1.1 установится в единичное состояние, а состояние других триггеров не изменится. Как следует из рис. 196, высокий уровень на инверсном выходе триггера DD2.2 сохраняется в течение четырех тактов, после чего состояние триггера меняется на противоположное. В результате в блоке индикации последовательно загораются сначала один, а затем два, три и, наконец, четыре светодиода. Реализуется световой эффект «накапливающееся включение». После того, как триггер DD2.2 перейдет в единичное состояние, на D-вход триггера DD1.1 подаётся шзкий уровень, и по фронту очередного тактового Импульса это?триггер установится в нулевое состояние. На инверсном выходе триггера формируется высокий уровень, и светодиод HL1 гаснет. В послёдующие моменты оказываются погашены первые два, затем три, и, наконец, все четыре светодиода. Реализуется световой эффект «накапливающееся выключение». В дальнейшем указанные световые эффекты циклически повторяются,

Рис. 19. Автомат «Накапливающееся включение-накапливающееся выключение» с использованием D-триггеров:

а принципиальная схема; б временные диаграммы напряжений

Рис 20 Автомат «Накапливающееся включение-накапливающееся выключение» с использованием универсального регистра

Подобные световые эффекты могут быть получены и в автомате, реализованном на универсальном регистре КР1533ИР13 (рис. 20). При этом число источников света можно увеличить до восьми без увеличения аппаратных затрат. На входы выбора режима подается информация SR=1, SL=0, соответствующая режиму «сдвиг вправо». Нажатием на кнопку SB1 регистр обнуляется, и загораются светодиоды HL1-HL8. На вход DR, информация с которого в режиме последовательной записи заносится в младший разряд регистра, с выхода инвертора подается высокий уровень. Поэтому по импульсам тактового генератора, подаваемым на вход синхронизации С, регистр в режиме сдвига будет «заполняться» логическими 1. Число логических 1 , записанных в регистр, по каждому тактовому импульсу увеличивается на 1. На светодиодных индикаторах наблюдается эффект «накапливающееся выключение». После того, как высокий уровень окажется записанным в старший разряд регистра, на входе DR появится низкий уровень. В последующем регистр будет последовательно «заполняться» логическими 0. При этом число логических 0 , записанных в регистр, по каждому тактовому импульсу будет увеличиваться на 1. На светодиодных индикаторах будет наблюдаться эффект «накапливающееся включение». В дальнейшем эти циклы будут повторяться.

В [63] описан автомат световых эффектов, «бегущий огонь с реверсом», реализованный на реверсивном счетчике, дешифраторе и логических элементах. Аппаратные затраты можно снизить в 1,5 раза, используя схемное решение на рис. 21а. Временные диаграммы напряжений на элементах схемы приведены на рис. 216. Автомат работает следующим образом. По нажатию кнопки SB1 «Установка» регистр DD2 обнуляется. За счет подачи низких уровней на входы R и S триггер DD1.1 переводится в запрещенный режим, при котором на прямом и инверсном выходах формируются высокие уровни. Подача высоких уровней на входы SR и SL регистра обеспечивает его работу в режиме параллельной записи. По фронту очередного тактового

Рис. 12. Принципиальная схема отгадчика двузначных чисел

Рис. 13. Передняя панель отгадчика двузначных чисел

Рис. 21. Автомат «Бегущий огонь» с реверсом, а принципиальная схема; б *временные диаграммы напряжений

импульса, следующего за отпусканием кнопки SB1, на выходы регистра переписывается информация со входов D1-D8. В результате в младший разряд записывается уровень логического 0, а в остальные разряды уровень логической 1. Загорается светодиод HL1. За счет подачи низкого уровня на R-вход и высокого на S-вход триггер DD1.1 устанавливается в нулевое состояние. Подачей уровней SL=0 и SR=1 регистр DD2 переводится в режим сдвига вправо. В результате по каждому тактовому импульсу, поступающему на вход С, положение горящего светодиода в линейке HL1-HL8 будет смещаться на одну позицию вправо. Наблюдается эффект «бегущего огня». Это будет продолжаться до тех пор, пока не загорится светодиод HL8. В этом случае на входы триггера DD1.1 подается информация R=1, S=0, и триггер переключается в единичное состояние. На входы выбора режима регистра DD2 подается информация SR=0, SL=1, и регистр переключается в режим сдвига влево. Положение горящего светодиода в блоке индикации HL1-HL8 смещается по каждому тактовому импульсу генератора на одну позицию влево. Наблюдается световой эффект «реверс бегущего огня». Это продолжается до тех пор, пока низкий уровень не появится на выходе младшего разряда регистра. Триггер DD1.1 вновь устанавливается в нулевое состояние, а уровни на его выходах переключают регистр в режим «сдвиг вправо». В последующем эти циклы будут повторяться. Путем инвертирования информации на входах D1-D8 регистра DD2 можно получить эффекты «бегущая тень» и «реверс бегущей тени».

Одним из перспективных направлений в разработке автоматов световых эффектов является расширение их функциональных возможностей за счет увеличения числа воспроизводимых эффектов и автоматического перебора программ переключения источников света [12, 15, 22, 34].

Рассмотрим устройство многофункционального автомата световых эффектов со следующими техническими данными:

– общее число световых эффектов 32;

– число коммутируемых источников света 8.

Кроме того, в автомате обеспечены возможности:

– программирования световых эффектов по желанию пользователя;

– контроля исправности всех ламп в блоке индикации;

– многократного повторения понравившегося светового эффекта;

– возобновления работы устройства в автоматическом режиме.

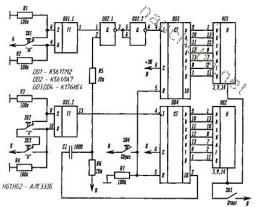

Принципиальная схема устройства изображена на рис. 22. Автомат

содержит тактовый генератор на элементах DD1.2-DD1.4, трехразрядный двоичный счетчик шагов в световом эффекте (DD2.1), пятиразрядный двоичный счетчик числа эффектов (DD2.2, DD3), коммутатор на логических элементах DD4.1, DD4.2, управляемый RS-триггером (DD4.3, DD4.4), блок памяти (DD5), блок управления и коммутации U1-U4, усилители мощности (VS1-VS8), нагрузкой которых являются лампы накаливания EL1-EL8.

Автомат работает следующим образом. При включении питания конденсатор С1 разряжен и напряжение на нем равно, нулю. Высоким уровнем с выхода элемента DD1.1 обнуляются счетчики DD2, DD3. В последующем конденсатор С1 заряжается практически до напряжения источника питания, и напряжение на выходе элемента DD1.1 принимает низкий уровень, разрешающий работу счетчиков DD2, DD3. Задающий генератор вырабатыва

Рис. 22. Принципиальная схема многофункционального автомата световых эффектов

ет импульсы, частоту которых можно изменять резистором R1 «Темп» в пределах 2…6 Гц. Эти импульсы поступают на трехразрядный двоичный счетчик числа шагов в световом эффекте, выходы которого подключены к входам А0-А2 ПЗУ DD5. Изменение кода на выходах счетчика DD2.1 при

неизменных уровнях на остальных входах ПЗУ DD5 обеспечивает формирование одного светового эффекта. Импульсы с выхода старшего разряда счетчика DD2.1 проходят на вход счетчика DD2.2, DD3 через коммутатор DD4.1, DD4.2 только в том случае, если на нижний по схеме вход элемента DD4.2 с выхода RS-триггера (DD4.3, DD4.4) подается высокий уровень. В свою очередь, RS-триггер находится в единичном состоянии, если тумблер SA1 «Режим» установлен в положение «Автомат». Таким образом, в автоматическом режиме после завершения каждого светового эффекта на выходе старшего разряда счетчика DD2.1 формируется отрицательный перепад напряжения, который увеличивает выходной код счетчика DD2.2, DD3 на 1. В результате осуществляется монотонный перебор 32 световых эффектов. Если переключатель SA1 «Режим» поставить в положение «Эффект», то триггер на элементах DD4.3, DD4.4 устанавливается в нулевое состояние и выходной код счетчика DD2.2, DD3 в дальнейшем остается неизменным. На индикаторах постоянно воспроизводится тот световой эффект, который выполнялся в момент переключения тумблера SA1. Если тумблер SA1 вновь установить в положение «Автомат», то автоматический перебор световых эффектов возобновляется. При нажатии на кнопку SB1 «Контроль» на вход А8 ПЗУ DD5 подается высокий уровень. ПЗУ запрограммировано таким образом, что при этом на всех выходах ПЗУ формируется низкий уровень, обеспечивающий включение всех ламп для контроля их исправности. Принцип управления тринисторами VS1-VS8 состоит в следующем. Если на выходе ПЗУ формируется низкий уровень напряжения, то светодиод светится и отпирает оптически связанный с ним фототранзистор. При этом через управляющий переход тринистора течет ток, тринистор отпирается и включает лампу накаливания (или группу ламп). При высоком уровне напряжения на выходе ПЗУ светодиод не светится, тринистор закрыт и ток через нагрузку отсутствует Следует отметить, что ток через лампу течет только в течение положительного полупериода сетевого напряжения. Поэтому для обеспечения полной яркости свечения ламп цепь “тринистор-нагрузка” следует подключить к выходу двухполупериодного выпрямителя напряжения. Максимальный ток нагрузки в каждом из каналов составляет 2 А. Автомат содержит два источника питания: стабилизированный 5 В, 0,5 А для микросхем и нестабилизированный 9 В, 200 мА для питания оптронных ключей. Отметим, что описанная схема управления тринисторами с помощью оптронных ключей значительно предпочтительнее транзисторной схемы управления (см. рис. 17), так как отсутствие гальванической связи между устройством управления и усилителем мощности исключает возможность подачи сетевого напряжения на устройство управления в случае выхода тринистора из строя.

Карта программирования ПЗУ на 12 световых эффектов приведена в табл. 9. Читателям предлагается самим дополнить таблицу программирования с целью реализации всех 32 световых эффектов. Конкретный набор программ в конце концов определяется эстетическими запросами и фантазией пользователя. В производственных условиях ПЗУ программируют чаще всего с помощью программаторов, в память которых заносят необходимую программу. В любительских условиях возможно использование ручного программатора [24, 27]. Следует отметить, что описанное устройство может

использоваться и в сочетании с цветомузыкальной установкой при условии, что она имеет восемь независимых каналов. Такая комбинация позволяет получать разнообразные аудиовизуальные программы высокой сложности.

Таблица 9

Адрес 16-ричный | Код выходной | Эффект | Адрес 16-ричный | Код выходной | Эффект | ||

двоичный | 16ричный | двоичный | 16ричный | ||||

00 | 11111110 | FE | Бегущий огонь | 10 | 11111110 | FE | Накапливающееся включение |

01 | 11111101 | FD | 11 | 11111100 | FC | ||

02 | 11111011 | FB | 12 | 11111000 | F8 | ||

03 | 11110111 | F7 | 13 | 11110000 | F0 | ||

04 | 11101111 | EF | 14 | 11100000 | Е0 | ||

05 | 11011111 | DF | 15 | 11000000 | СО | ||

06 | 10111111 | BF | 16 | 10000000 | 80 1 | ||

07 | 01111111 | 7F | 17 | 00000000 | 00 | ||

08 | 01111111 | 7F | Реверс бегущего огня | 18 | 00000000 | 00 | Реверс накапливающегося включения |

09 | 10111111 1 | BF | 19 | 10000000 | 80 | ||

0А | 11011111 | DF | 1А | 11000000 | со | ||

ОВ | 11101111 | EF | 1В | 11100000 | Е0 | ||

ОС | 11110111 | F7 | 1C | 11110000 | F0 | ||

0D | 11111011 | FB | 1D | 11111000 | F8 1 | ||

0Е | 11111101 | FD | 1Е | 11111100 | FC | ||

0F | 11111110 | FE | 1F | 11111110 | FE | ||

20 | 00000000 | 00 | Попеременное включение и выключение | 30 | 00000001 | 01 | Бегущая тень |

21 | 11111111 | FF | 31 | 00000010 | 02 | ||

22 | 00000000 | 00 | 32 | 00000100 | 04 | ||

23 | 11111111 | FF | 33 | 00001000 | 08 | ||

24 | 00000000 | 00 | 34 | 00010000 | 10 | ||

25 | 11111111 | FF | 35 | 00100000 | 20 | ||

26 | 00000000 | 00 | 36 | 01000000 | 40 | ||

27 | 11111111 | FF | 37 | 10000000 | 80 | ||

28 | 11111111 | FF | 38 | 10000000 | 80 | >s | |

29 | 01111110 | 7Е | 39 | 01000000 | 40 | 1 | |

2А | 10111101 | BD | ω о | ЗА | 00100000 | 20 | (D |

2В | 11011011 | DB | JD Ф | ЗВ | 00010000 | 10 | Ю |

2С | 11100111 | Е7 | 5 1 | ЗС | 00001000 | 08 | |

2D | 11011011 | DB | II | 3D | 00000100 | 04 | О О. |

2Е | 10111101 | BD | £ 1 | ЗЕ | 00000010 | 02 | (D г 8 s |

2F | 01111110 | 7Е | Д. X CI ш | 3F | 00000001 | 01 | о! £ |

Окончание табл. 9

Адрес 16-ричный | Код выходной | Эффект | Адрес 16-ричный | Код выходной | Эффект | ||

двоичный | 16ричный | двоичный | 16ричный | ||||

40 | 00000001 | 01 | Накаплива ющееся выключение | 50 | 11111111 | FF | S >s о m «ί fl> s £ 0) ω |

41 | 00000011 | 03 | 51 | 11111100 | FC | ||

42 | 00000111 | 07 | 52 | 11111001 | F9 | ||

43 | 00001111 | 0F | 53 | 11110011 | F3 | ||

44 | 00011111 | 1F | 54 | 11100111 | Е7 | ||

45 | 00111111 | 3F | 55 | 11001111 | CF | ||

46 | 01111111 | 7F | 56 | 10011111 | 9F | ||

47 | 11111111 | FF | 57 | 00111111 | 3F | ||

48· | 01111111 | 7F | • го | 58 | 00111111 | 3F | |

49 | 00111111 | 3F | m S | 59 | 10011111 | 9F 1 | X |

4А | 00011111 | 1F | с; С | 5А | 11001111 | CF | s |

4В | 00001111 | OF | 09 (Г Л 1 | 5В | 11100111 | Е7 | 1 |

4С | 00000111 | 07 | = к ю | 5С | 11110011 | F3 | ID |

4D | 0000001t | 03 | о У J а. о 2 | 5D | 11111001 | F9 | О CL * л % |

4Е | 00000001 | 01 | 3? <ΐί Ц CQ д2 <D э 7j | 5Е | 11111100 | FC | ν <d 03 о <D QQ |

4F | 00000000 | 00 | О2 ш | 5F | 11111111 | FF | Q. «ί |

Источник: Фромберг Э. М., Конструкции на элементах цифровой техники. М.: Горячая линия-Телеком, 2002. 264 с.: ил. (Массовая радиобиблиотека; Вып. 1249).

nauchebe.net

Светодинамические установки

ВВЕДЕНИЕ

Светодинамические установки (СДУ) находят широкое применение в автомобильной электронике (для управления стоп-сигнальными «огнями»), для эстетического оформления баров, дискотек, казино, праздничной иллюминации, при подготовке выставок, презентаций, а также для организации световой рекламы.

СДУ с программируемыми алгоритмами позволяют реализовывать большое многообразие светодинамических эффектов и управлять по программе большим числом световых элементов. Такое устройство можно выполнить, к примеру, на одном микроконтроллере и нескольких регистрах, в качестве интерфейсных схем, для управления набором световых элементов. Применение распространенных микросхем стандартной логики позволяет построить полностью автономное многоканальное светодинамическое устройство с интегрированным программатором, не требующее использования никаких дополнительных программаторов, вообще, или компьютера, в частности.

СДУ можно разделить на три типа: к первой группе относятся простые в смысле аппаратной реализации устройства, реализующие ограниченный набор эффектов; ко второй группе относятся устройства с использованием ИМС памяти типа РПЗУ; третья группа – СДУ на микроконтроллерах. Представленное в данном проекте устройство условно можно отнести к промежуточной между второй и третьей группой категории.

В данном проекте реализована VHDL-модель устройства управления светодинамической индикацией. Язык описания аппаратуры для высокоскоростных интегральных схем (VHSIC), называемый VHDL, является формальной записью, которая может быть использована на всех этапах разработки электронных систем. Вследствие того, что язык легко воспринимается как машиной, так и человеком он может использоваться на этапах проектирования, верификации, синтеза и тестирования аппаратуры также как и для передачи данных о проекте, модификации и сопровождения.

1. ОБЗОР ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

1.1. Классификация устройств светодинамической индикации

Светодинамические установки (СДУ), описания которых часто встречаются на страницах радиотехнической литературы, по архитектуре построения можно условно разделить на три группы. Первая группа — это устройства, в которых реализован ограниченный набор эффектов при относительно небольших аппаратных затратах, вторая группа — более сложные по архитектуре устройства с использованием ИМС памяти типа РПЗУ, третья группа – СДУ на микроконтроллерах. Применение устройств второй и третьей групп позволяет получить большое многообразие светодинамических эффектов. Реализация устройств первого типа не вызывает затруднений, в то время как изготовление СДУ второй группы требует применения специальных программаторов.

Как показывает практика эксплуатации светодинамических устройств, эстетический визуальный эффект создают именно устройства с «запрограммированным» алгоритмом, а не сформированным случайным образом с использованием генератора случайных чисел (ГСЧ). Поэтому устройства на основе ГСЧ можно не рассматривать в данной классификации.

Второй недостаток заключается в том, что в любом из указанных случаев набор светодинамических эффектов жестко фиксирован. Поэтому, если в устройствах на основе РПЗУ можно изменить набор эффектов путем перепрограммирования микросхемы памяти с использованием программатора, то в устройствах на основе жесткой логики, в которых заложен фиксированный алгоритм, это вообще невозможно. Неограниченное число световых эффектов доступно лишь автоматам на базе ПЗУ и МК, но для запуска таких приборов в действие пользователь должен располагать компьютером и программатором.

Третьим недостатком можно назвать возможность управления только ограниченным набором светоизлучающих элементов (светодиодов, ламп накаливания), поскольку на каждый элемент приходится один сигнальный провод.

1 .2 Схемы-аналоги

1) Переключатель гирлянд.

Рисунок 1.1 – Переключатель гирлянд

Рисунок 1.1 – Переключатель гирляндСхема первого переключателя представлена на рис. 1. Это устройство управляет двумя гирляндами, состоящими из малогабаритных светодиодов красного и зеленого цветов, и предназначено для украшения небольшой новогодней елки.

На транзисторах VT1, VT2 собран симметричный мультивибратор, частота переключения которого определяется номиналами резисторов R1 — R4 и конденсаторов Cl, C2. Для указанных на схеме номиналов этих элементов частота составляет около 1 Гц. В коллекторные цепи транзисторов включены две гирлянды из светодиодов HL1 — HL32. Диоды VD1, VD2 и резисторы Rl, R4 необходимы для обеспечения перезарядки конденсаторов С1 и С2. Источник питания переключателя гирлянд выполнен по схеме однополупериодного выпрямителя на диоде VD3 с использованием балластного конденсатора С4 для гашения напряжения. Диод VD4 необходим для перезарядки конденсатора при положительной волне (относительно нижнего по схеме провода сети) напряжения, резистор R6 ограничивает импульс тока при включении устройства в сеть, когда конденсатор разряжен. Через резистор R5 конденсатор С4 разряжается после выключения устройства из сети. Пульсации выпрямленного напряжения сглаживаются конденсатором СЗ. Стабилитрон в блоке питания отсутствует, а напряжение на элементах мультивибратора ограничивается напряжением на включенной гирлянде светодиодов, т.е. светодиоды выполняют функцию стабилитронов. Поскольку в любой момент времени обязательно включена одна из двух гирлянд, напряжение на конденсаторе СЗ не может превысить напряжение на светящейся гирлянде.

Достоинство схемы: простота реализации.

Недостатки схемы: маленькая выходная мощность, наличие всего одного режима переключения гирлянды.

2) Автоматический переключатель гирлянд.

Данная схема довольно проста, но и она реализует достаточно большое количество световых эффектов, таких как «бегущая тень», «бегущий огонь», «попарное включение», «поочерёдное включение и гашение» и т.д.

Рисунок 1.2 – Автоматический переключатель гирлянд

Основа устройства — четырехразрядный регистр сдвига с параллельной загрузкой К555ИР16. Узел управления регистром состоит издвоичного счетчика К555ИЕ7 и логических элементов DD1.3 и DD3.1. Эффект «бегущих огней» достигается в одну сторону за счет обычного сдвига кода в регистре, в обратную — параллельной записью в регистр его на один разряд.

Задающий генератор автомата собран на элементах DD1.1 и DD1.2. Частота импульсов 3-4Гц. Её можно изменить подбором R1 И С1. Автомат может управлять не только светодиодами, но и лампами питающимися от сети. Для этого их надо подключить по следующей схеме.

Рисунок 1.3 – Схема включения ламп, питающихся от сети

Рассмотрим особенности работы этого устройства. На инвертирующий вход компаратора DA2 поступают пилообразные импульсы с частотой, равной двойной частоте сети. На неинвертирующий вход компаратора поступают треугольные импульсы инфранизкой частоты, которые формирует генератор, собранный на логических элементах микросхемы DD1. Элементы D1.1, DD1.2 и резисторы R10, R11 образуют триггер Шмитта, входящий в состав генератора. Допустим, на выходе логического элемента DD1.3 действует напряжение высокого уровня, а конденсатор С4 разряжен. В этом случае через диод VD5 и резистор R11 конденсатор С4 будет заряжаться, а напряжение на нем будет увеличиваться. Когда оно достигнет верхнего порога переключения триггера Шмитта, последний переключится в противоположное состояние, и на выходе элемента DD1.3 установится напряжение низкого уровня. Теперь конденсатор С4 будет разряжаться через открывшийся диод VD4 и резистор R10. При уменьшении напряжения до нижнего порога переключения триггер Шмитта вновь переключится в противоположное состояние, и процесс формирования импульса повторится. В результате на конденсаторе С4 форма напряжения будет близка к треугольной. Воздействие этого напряжения на неинвертирующий вход компаратора приводит к формированию на выходе компаратора импульсов тока изменяющейся скважности; эти импульсы тока, протекая через цепь управляющего электрода симистора VS 1, изменяют яркость ламп гирлянды (они подключены к гнездам «Нагрузка») от минимальной до максимальной и наоборот.

Стабилитрон VD3 необходим для того, чтобы «приподнять» пилообразное напряжение до уровня, соответствующего нижнему порогу переключения триггера Шмитта. В качестве микросхемы DA2 можно использовать, помимо указанной на схеме, компараторы типа К521САЗ. При использовании компараторов других типов придется применить усилитель тока выходного каскада. Транзисторы VT1, VT2 могут быть любыми структуры n-р-n. Замена остальных радиодеталей, думается, не вызовет затруднений.

Настройка устройства состоит в регулировании подстроечными резисторами R10 и R 11 скоростей зажигания и гашения ламп гирлянды.

Достоинства схемы: Больше режимов, чем у первой схемы, но меньше чем у нашей схемы, есть режимы, когда все огни горят либо все погашены, т.е. в этом случае нет никакого бегущего огня.

Недостатки схемы: Схема управления выходными тиристорами не предусматривает стробирования импульсов управления сигналом нулевого напряжения сети, т.о. переключатель создает помехи для электрооборудования, которые тем больше, чем мощнее нагрузка.

3) Автомат переключения гирлянды.

Предлагаемое устройство предназначено для плавного переключения обычной сетевой елочной гирлянды с часто той 0,2…2Гц. Яркость свечения ламп можно регулировать. Предполагается использование гирлянды напряжением питания 220В, мощностью не более 100 Вт. Принципиальная схема автомата переключения изображена на рис.1. Частотой переключения управляет мультивибратор, собранный на элементах DD1.3, DD1.4. Сдвиг момента открывания тиристора VD6 о т начала полупериода сетевого напряжения происходит из-за задержки переключения инверторов на логических элементах DD1.1 и DD1.2, формируемой цепью R6, R7, R9, С3. В каждом полупериоде напряжения сети конденсатор С3 медленно заряжается через резисторы R5, R6, R7 и быстро разряжается после переключения элементов DD1.1, DD1.2 через диод VD10 и открывшийся тиристор VD6.

mirznanii.com

Светодинамические устройства

Светодинамические устройства.

В этом разделе собраны светомузыкальные системы, светодинамические установки, рассматриваются отдельные узлы светомузыкальных устройств, наиболее удачные с технической точки зрения, приведены различные конструкции экранов.

Светомузыкальные устройства.

Светомузыкальная

установка

«Светлана» —

«классическая»

схема

светомузыкальной

установки на

тиристорах.

СДУ с

цифровой обработкой

сигнала — на мой

взгляд лучшая

любительская

конструкция

Усовершенствование

СДУ с цифровой

обработкой сигнала —

дополнения,

улучшающие работу

предыдущего

устройства.

Цветомузыкальное

малогабаритное

устройство — данное

устройство было

разработано давно, тем

не менее оно интересно

и сегодня, его можно

использовать в

современных

магнитолах, в виде

приставки к плейерам и

т.д.

Цветомузыкальный

переключатель гирлянд —

простое устройство,

совмещающее

цветомузыкальное

установку и

«бегущие огни».

Цветомузыкальное

устройство на лампах

дневного света —

применив лампы

дневного света, можно

получить яркость

света достаточную,

чтобы пользоваться

установкой при любом

освещении.

Окраска

баллонов ламп —

простой рецепт

изготовления

термостойкой краски

для баллонов ламп СДУ.

Установка

ламп в экранном

устройстве —

простая рекомендация,

благодаря которой лак

на лампах выгорать не

будет даже при большей

мощности ламп.

Простая

цветомузыкальная

приставка — имеет

сравнительно большую

мощность

осветительных ламп, а

именно: в каждом

канале можно

использовать лампы,

рассчитанные на

напряжение 220 В (одну

или несколько), или же

низковольтные,

соединенные в

гирлянды на 220 В.

Приставки и дополнительные устройства для СДУ.

Компрессор

к СДУ — Работа

светодинамической

установки становится

более эффектной, если

на входе СДУ включить

компрессор.

Компрессор к

СДУ на операционном

усилителе —

применив ОУ

получается довольно

простая схема

компрессора,

некритичного к

напряжению питания.

Усилитель

мощности для СДУ —

оригинальное решение,

позволяет поднять КПД

выходного каскада СДУ

до 90%.

Контрольный

экран для СДУ —

небольшое дополнение

дублирующее

изображение основного

экрана, может быть

установлен вблизи

пульта управления или

вмонтирован в

фальшпанель.

Расширение

возможностей СДУ —

простым добавлением

нескольких диодов и

ламп можно добиться

значительной

эффективности СДУ

Световые эффекты.

Автомат

световых эффектов —

мультипрограммный

автомат световых

эффектов, дающий

возможность при

сравнительно простых

схемотехнических

решениях реализовать

более 20 различных

программ (63 различных

комбинации)

переключения шести

независимых

источников света —

ламп накаливания.

Автомат

световых эффектов на

К556РТ4 — простой и

доступный для

массового повторения

автомат световых

эффектов, позволяющий

получить шестнадцать

различных программ

переключения четырех

независимых

источников света

(“бегущие огни”

вперед и назад,

“бегущая тень”

вперед и назад,

“накапливающееся

включение и

выключение и т.д.).

«Играющие

огни» — автоматическое

устройство «бегущие

огни»с нарастающей

частотой

переключения.

Гирлянды.

Праздничные гирлянды — простой автомат с неплохими возможностями для гирлянд на лампах 13,5 вольт.

magneticliquid.narod.ru

Светодинамические установки на светодиодах | ЭлектроАС

Дата: 20 июля, 2011 | Рубрика: Статьи, Художественное освещение

Метки: Декоративное освещение, Художественное освещение

Нужен электромонтаж или электроизмерения? Звоните нам!

Наверное, нет на свете человека, который не был бы знаком со светодинамической установкой (СДУ). Просто не многие придают значение, что это такое, а между тем самая простая светодинамическая установка — это новогодняя гирлянда, мигающая по заданному циклу. Кто не помнит школьных дискотек с мигающей светомузыкой? Мигающая иллюминация ночного города, так же относится к светодинамическим установкам. Светодинамические установки нашли самое широкое применение в оформлении банкетных залов, дискотек, рекламных щитов, подсветках зданий и во многих других местах жизнедеятельности человека. Но практически все светодинамические установки прошлого поколения имели один недостаток – применение в качестве светящегося элемента ламп накаливания. А это, как известно – большие финансовые расходы.

Но с появлением светодиодов и светодиодных матриц с большой яркостью свечения, все кардинально изменилось. Благодаря быстродействию светодиодов удалось получить большое количество световых эффектов, которых добиться с лампами накаливания просто невозможно. И, конечно, немаловажный фактор – экономичность светодиодных установок, как по потребляемой электроэнергии, так и по долговечности. Ресурс свечения светодиода достигает до 100 тыс. часов непрерывного свечения.

Самый простой пример светодинамической установки на светодиодах появляющиеся на площадях или скверах, или просто на улицах установки в виде трубостойки, на котором крепится «корона» из гибких световых шнуров — дюралайтов. При свечении такой установки имитируется праздничный салют или брызги огней, фейерверки и т.д.

Для управления такой светодинамической установкой могут использоваться три варианта управления: первый вариант — простая логика с жесткой привязкой к световому эффекту, например – «бегущие огни». Второй вариант – управление, собранное на интегральных микросхемах с применением ПЗУ, достоинство этого варианта в большом количестве программируемых световых эффектов. Третий вариант – применение микроконтроллера, где можно задать алгоритм работы СДУ – смена световых эффектов в цикличном порядке или в хаотическом, смена или отключение каналов и др.

Подключается СДУ к сети 220 В, 50Гц. Имеет защиту от короткого замыкания канала управления и защиту от перенапряжения. Потребляемая мощность таких установок не превышает 200 Вт. Эксплуатируется в широких температурных режимах – от +40 до -60 градусов. Может применяться и в комплексе с уличным освещением. В этом случае первичное управление (включение) происходит от фотореле или реле времени автоматики уличного освещения. В местах совместных установок СДУ с уличным освещением желательно уменьшить количество фонарей. Это позволит получить наилучший эффект визуального восприятия светового эффекта СДУ.

Привлекают светодинамические установки, конечно детей, но и взрослым праздничная иллюминация, создаваемая СДУ, поднимет настроение.

elektroas.ru

Светодинамическая установка для Winamp-а — LightPortal

ЦЕЛЬЮ ЭТОГО ПРОЕКТА БЫЛО ЖЕЛАНИЕ НАУЧИТЬСЯ СОЗДАВАТЬ ПРОСТЫЕ УСТРОЙСТВА, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ПРОТОКОЛ HID USB ДЛЯ ОБМЕНА ДАННЫМИ С КОМПЬЮТЕРОМ.

Весь проект имеет подробные пояснения и позволяет быстро разобраться новичкам в принципах работы устройства.

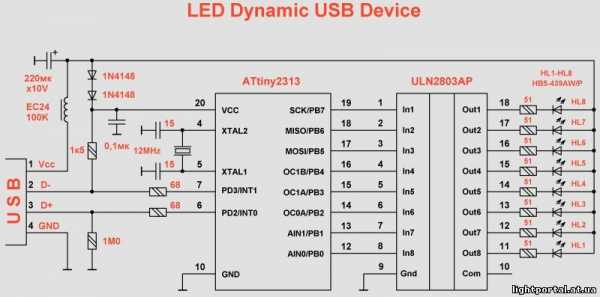

Схема устройства:

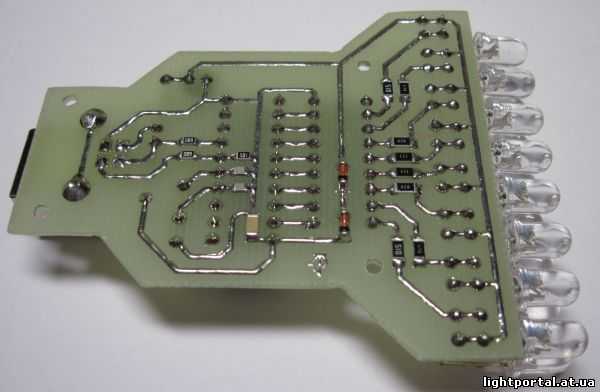

Плата и корпус:

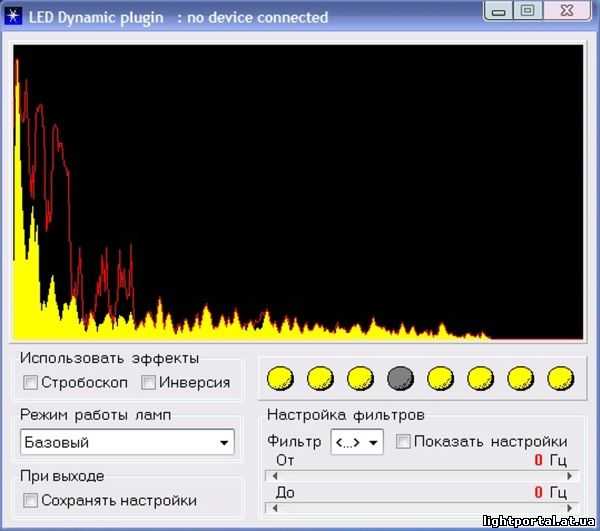

Окно плагина:

Данный проект не претендует на оригинальность, но может быть взят за основу для разработки других устройств.

В оригинальном виде, он может свободно распространяться, но только со ссылкой на автора.

Данное устройство можно использовать как usb-игрушку на дискотеках.

Программа — плагин к Winamp-у написана на Delphi7.

Программа для контроллера — WinAVR.

А вот и обновление поспело!

Решил поделиться еще одной своей разработкой (BCM Dynamic USB Device).

В этом проекте девайс остался без каких-либо изменений, кроме

прошивки. Реализован метод двоичной кодовой модуляции (или

метод BAM), который позволяет плавно менять яркость восьми

светодиодов.

Все описания внутри файлов проекта.

Виталий Попов.

Автор публикации

не в сети 2 дня

Radan

0

Комментарии: 949Публикации: 183Регистрация: 30-11—0001

0

Комментарии: 949Публикации: 183Регистрация: 30-11—0001lightportal.info