Форменные элементы крови

Называются так потому, что утратили многие свойства клеток и являются постклеточными структурами, которые в крови и лимфе называют форменными элементами.

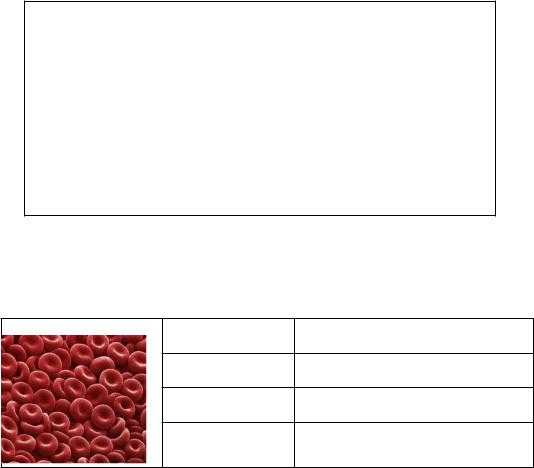

Эритроциты являются постклеточными структурами, утратившими в процессе развития ядро, органеллы и способность к делению. Их цитоплазма заполнена белковым пигментным включением – гемоглобином, который обусловливает оксифилию эритроцитов. Функции эритроцитов связаны с переносом кислорода и углекислого газа, а также аминокислот, антител, токсинов, лекарственных и других веществ. Количество эритроцитов у взрослого мужчины – 3,9-5,51012 /л., у женщины – 3,7-4,91012, у новорожденного – 6,0-9,01012 /л крови. Оно может колебаться в зависимости от физиологических, психологических, экологических и других факторов.

Большинство эритроцитов (80-90%) имеет форму двояковогнутого диска (дискоциты). Эта форма оптимальная для движения по мелким кровеносным сосудам. Среди остальных встречаются планоциты (с плоской поверхностью), эхиноциты (шиповидные), стомато циты (с углублениями).

75% эритроцитов имеют диаметр 7-8 мкм (нормоциты), 12,5% – диаметр>9 мкм (макроциты) и 12,5% – диаметр <6 мкм (микроциты). Форма эритроцита обусловлена подмембранным слоем цитоскелета (белки спектрин, анкерин), а группа крови (АВО) – антигенным составом гликокаликса. По наличию там ещё одного антигена, резус-фактора, люди относятся к резус-положительным.

Гемоглобин состоит из белковой части – глобина, и небелковой группы – гема, содержащей железо, которое придаёт отдельным эритроцитам в свежей крови жёлтый цвет, а самой крови – красный. У человека два типа гемоглобина: НbА (взрослый) и НbF (фетальный – плодный). У взрослых содержится 98% НbА и 2% НbF, у новорожденного – 20% НbА и 80% НbF. НbF отличается хи мическим составом и более высокой способностью связы вать О 2.

В гипотонической среде эритроциты набухают и разрушаются (гемолиз), в гипертонической – отдают воду и сморщиваются (плазмолиз). Продолжительность жизни эритроцитов равна 120 дням. Старые эритроциты погибают в селезёнке. В течение суток погибает 200 млн. эритроцитов и столько же образуется в красном костном мозге.

Лейкоциты (белые кровяные тельца). В отличие от

эритроцитов, в свежей крови они бесцветны;

содержат ядро и все органеллы цитоплазмы.

После образования в красном костном

мозге циркулируют в крови 8-10 часов, а

затем, пройдя через стенку посткапиллярных

венул, уходят в другие ткани, где выполняют

свои специфические функции. Там они

способны передвигаться с помощью

выростов (псевдоподий). У взрослого

человека в 1л крови содержится 3,8-9,010

По наличию или отсутствию специфических гранул лейкоциты делятся на зернистые (гранулоциты) и незернистые (агранулоциты). В зависимости от окрашивания гранул различают нейтрофильные, эозинофильные (ацидофильные) и базофильные гранулоциты. Незернистые лейкоциты делятся на лимфоциты и моноциты.

Нейтрофильные лейкоциты – самая многочисленная группа лейкоцитов, составляющая 60-75% от общего количества. В норме в крови человека находятся нейтрофилы раз ной степени зрелости: юные – самые молодые клетки с бобо видным ядром, – не превышают 0,5%; палочкоядерные нейтрофилы – более зрелые, – имеют ядро в виде S-образной палочки или подковы, составляют 1-6%; все остальные – сегментоядерные, зрелые клетки. Ядро последних содержит 3-5 сегментов, соединенных перемычками. Диаметр нейтрофилов в мазке крови 10-15 мкм. Цитоплазма клеток содержит зернистость двух видов: первичную и вторичную. Первичные (неспецифические) гранулы крупные, окрашиваются основными красителями (азур) и поэтому называются азурофильными. Их количество составляет 10-20% от всех гранул. Это первичные лизосомы. Вторичные – специфические гранулы, мелкие, – составляют до 80-90% всех гранул. В них выявляется щелочная фосфатаза, фагоцитин, лизоцим, катионные белки и др.

Продолжительность жизни нейтрофилов – 7-10 дней. Основная функция нейтрофилов – фагоцитоз. Они захватывают и переваривают в основном мелкие частицы и микроорганизмы, поэтому названы микрофагами. В процессе фагоцитоза бактерии сначала повреждаются с помощью специфических гранул (при этом в нейтрофиле происходит респираторный взрыв: резко усиливаются окислительные процессы, приводящие к появлению активных форм кислорода, участвующих в разрушении бактерий), а затем перевариваются ферментами лизосом – неспецифических гранул. Часть нейтрофилов при этом погибают и вместе с убитыми бактериями и разрушенными элементами ткани в очаге воспаления образуют беловатую густую жидкость –

Эозинофильные лейкоциты составляют 0,5-5% от общего количества лейкоцитов крови. Их диаметр в мазке крови 12-17 мкм. В периферической крови юные и палочкоядерные формы эозинофилов встречаются редко, преобладают сегментоядерные клетки. Через 3-12 часов они покидают кровяное русло и функционируют в тканях около 10 дней. Отличительным признаком эозинофилов является наличие, кроме первичной (азурофильной) зернистости, представляющей лизосомы, специфических (эозинофильных) гранул. Последние составляют 95% и заполняют почти всю цитоплазму. Электронномикроскопически в них обнаруживают слоистое кристаллическое тело. В них содержатся главный основной белок, пероксидаза, гистаминаза

и др. Эозинофилы способны связывать гистамин, адсорбируя на плазмолемме; фагоцитировать гистамин-содержащие гранулы и разрушать их с помощью фермента гистаминазы. Кроме того, они тормозят выделение гистамина из тучных клеток. Тем самым они тормозят аллергические и воспалительные реакции, медиатором которых является гистамин. Специфической функцией эозинофилов является также антипаразитарная – повреждая оболочку паразитов, они вызывают их гибель.Базофильные лейкоциты – самые малочисленные и мелкие гранулоциты: 0,5-1% и около 9-12 мкм в мазке крови. Продолжительность жизни до месяца. В цитоплазме клеток содержатся гранулы двух типов: азурофильные (лизосомы) и базофильные (специфические). Базофильные гранулы крупные, содержат гистамин (расширяя мелкие кровеносные сосуды и усиливая их проницаемость, они стимулирует аллергические и воспалительные реакции) и гепарин (препятствует свёртыванию крови).

Т-лимфоциты составляют около 65% и дифференцируются на Т-киллеры, Т-хелперы, Т-супрессоры и Т-клетки памяти. Т-киллеры – эффекторные клетки клеточного иммунитета (обеспечивают трансплантационный и противоопухолевый иммунитет). Т-хелперы обеспечивают влияние на В- и Т- лимфоциты, стимулируя гуморальный и клеточ ный иммунитет (именно они поражаются при СПИДе вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Т-супрессоры тормозят иммунные реакции. Т-клетки памяти долгое время сохраняют информацию об антигене. В-лимфоциты составляют около 30% циркулирующих лимфоцитов. Они превращаются в плазмоциты и В-клетки памяти. Плазмоциты находятся в рыхлой соединительной ткани и вырабатывают антитела, инак тивирующие антигены, т. е. обеспечивают гуморальный иммунитет. В-клетки памяти участвуют в иммунном ответе на повторное поступление антигенов.

Морфологически разные лимфоциты между собой не отличаются; их можно различить только иммуногистохимически. Кроме В- и Т-лимфоцитов, имеется ещё один класс лимфоцитов – естественные киллеры или большие гранулированные лимфоциты. Они составляют 5% всех лимфоцитов и с помощью белка перфорина и протеолитических ферментов гранзимов способны разрушать клетки-мишени (клетки, заражённые вирусом и опухолевые клетки).

Моноциты – самые крупные форменные элементы крови (в мазке крови достигают 18-20 мкм). Их количество – 6-8% от всех лейкоцитов. Моноциты имеют крупное, чаще бобовидное ядро и слабобазофильную цитоплазму. В последней содержатся мелкие азурофильные гранулы – лизосомы; хорошо развиты все органеллы. В тканях моноциты превращаются в

Кровяные пластинки, или тромбоциты. Являются фрагментами цитоплазмы надклеточных структур (симпластов) красного костного мозга – мегакариоцитов. Число тромбоцитов в крови составляет 200-300109/л (в 20 раз меньше, чем эритроцитов), размер – 2-3 мкм. Каждая пластинка состоит из двух частей: грануломера и гиаломера. Гиаломер – прозрачная часть, находится на периферии тромбоцита и состоит из микротрубочек, микрофиламентов и канальцев. Грануломер – интенсивно окрашенная часть, находится в центре и содержит гранулы, остатки органелл, а также включения гликогена. α-гранулы содержат факторы свертывания крови, а ß-гранулы – серотонин, гистамин, адреналин, поглощаемые из плазмы крови. Содержимое гранул выделяется по открытой системе канальцев, связанных с плазмолеммой.

Тромбоциты участвуют в свёртывании крови (сначала быстро слипаются и закрывают дефект стенки кровеносного сосуда – белый тромб), а затем стимулируют превращение растворимого в плазме крови фибриногена в нерастворимый фибрин, нити которого задерживают эритроциты и образуется

Продолжительность жизни тромбоцитов – 7-10 дней, они погибают в селезёнке.

ЛИМФА

Лимфа состоит из лимфоплазмы и форменных элементов. Лимфоплазма – тканевая жидкость, поступающая под влиянием осмотического и гидростатического давлений в лимфатические капилляры, где она накапливается и перемещается далее в периферические лимфатические сосуды, лимфатические узлы (здесь она обогащается лимфоцитами), затем в крупные лимфатические сосуды и вливается в венозную кровь. По химическому составу лимфа близка к плазме крови, но содержит меньше белков. Форменные элементы лимфы представлены в основном лимфоцитами (98 %), встречаются также моноциты и другие виды лейкоцитов, иногда эритроциты. Состав лимфы постоянно меняется.

studfile.net

Кровь — Википедия

Кровь — жидкая и подвижная[1]соединительная ткань внутренней среды организма. Состоит из жидкой среды — плазмы — и взвешенных в ней форменных элементов (клеток и производных от клеток): лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Циркулирует по замкнутой системе сосудов под действием силы ритмически сокращающегося сердца и не сообщается непосредственно с другими тканями тела ввиду наличия гистогематических барьеров.

У позвоночных кровь имеет красный цвет (от бледно- до тёмно-красного) из-за наличия в эритроцитах гемоглобина, переносящего кислород. У человека насыщенная кислородом кровь (артериальная) ярко-красная, лишённая его (венозная) более тёмная. У некоторых моллюсков и членистоногих кровь (точнее, гемолимфа) голубая за счёт гемоцианина[⇨].

В среднем у мужчин в норме объём крови составляет 5,2 л, у женщин — 3,9 л[2]:93, а у новорожденных — 200—350 мл[3]. Массовая доля крови в теле взрослого человека составляет 6—8 %[3].

У человека кровь образуется из кроветворных стволовых клеток, количество которых составляет около 30 000, в основном в костном мозге, а также в пейеровых бляшках тонкой кишки, тимусе, лимфатических узлах и селезёнке[3].

Изучением крови занимается раздел медицины под названием гематология.

- Суспензионные свойства зависят от белкового состава плазмы крови, и от соотношения белковых фракций (в норме альбуминов больше, чем глобулинов).

- Коллоидные свойства связаны с наличием белков в плазме. За счёт этого обеспечивается постоянство жидкого состава крови, так как молекулы белка обладают способностью удерживать воду.

- Электролитные свойства зависят от содержания в плазме крови анионов и катионов. Электролитные свойства крови определяются осмотическим давлением крови.

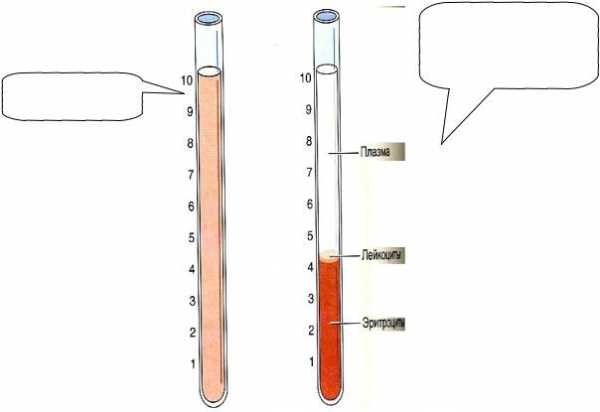

Весь объём крови живого организма условно делится на периферический (находящийся и циркулирующий в русле сосудов) и кровь, находящуюся в кроветворных органах и периферических тканях. Кровь состоит из двух основных компонентов: плазмы и взвешенных в ней форменных элементов. Отстоявшаяся кровь состоит из трёх слоёв: верхний слой образован желтоватой плазмой крови, средний, сравнительно тонкий серый слой составляют лейкоциты, нижний красный слой образуют эритроциты[4]. У взрослого здорового человека объём плазмы достигает 50—60 % цельной крови, а форменных элементов крови составляют около 40—50 %. Отношение форменных элементов крови к её общему объёму, выраженное в процентах или представленное в виде десятичной дроби с точностью до сотых, называется гематокритным числом (от др.-греч. αἷμα — кровь, κριτός — показатель) или гематокритом (Ht). Таким образом, гематокрит — часть объёма крови, приходящаяся на эритроциты[5] (иногда определяется как отношение всех форменных элементов (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты) к общему объёму крови[6]). Определение гематокрита проводится с помощью специальной стеклянной градуированной трубочки — гематокрита, которую заполняют кровью и центрифугируют. После этого отмечают, какую её часть занимают форменные элементы крови (лейкоциты, тромбоциты и эритроциты). В медицинской практике для определения показателя гематокрита (Ht или PCV) всё шире распространяется использование автоматических гематологических анализаторов.

Плазма[править | править код]

Плазма крови (от греч. πλάσμα — нечто сформированное, образованное) — жидкая часть крови, которая содержит воду и взвешенные в ней вещества — белки и другие соединения. Основными белками плазмы являются альбумины, глобулины и фибриноген. Около 90 % плазмы составляет вода. Неорганические вещества составляют около 2—3 %; это катионы (Na+, K+, Mg2+, Ca2+) и анионы (HCO3−, Cl−, PO43−, SO42−). Органические вещества (около 9 %) в составе крови подразделяются на азотсодержащие (белки, аминокислоты, мочевина, креатинин, аммиак, продукты обмена пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов) и безазотистые (глюкоза, жирные кислоты, пируват, лактат, фосфолипиды, триацилглицеролы, холестерин). Также в плазме крови содержатся газы (кислород, углекислый газ) и биологически активные вещества (гормоны, витамины, ферменты, медиаторы). Гистологически плазма является межклеточным веществом жидкой соединительной ткани (крови).

Форменные элементы[править | править код]

У взрослого человека форменные элементы крови составляют около 40—50 %, а плазма — 50—60 %. Форменные элементы крови представлены эритроцитами, тромбоцитами и лейкоцитами:

- Эритроциты (красные кровяные тельца) — самые многочисленные из форменных элементов. Зрелые эритроциты не содержат ядра и имеют форму двояковогнутых дисков. Циркулируют 120 дней и разрушаются в печени и селезёнке. В эритроцитах содержится железосодержащий белок — гемоглобин. Он обеспечивает главную функцию эритроцитов — транспорт газов, в первую очередь — кислорода. Именно гемоглобин придаёт крови красную окраску. В лёгких гемоглобин связывает кислород, превращаясь в оксигемоглобин, который имеет светло-красный цвет. В тканях оксигемоглобин высвобождает кислород, снова образуя гемоглобин, и кровь темнеет. Кроме кислорода, гемоглобин в форме карбогемоглобина переносит из тканей в лёгкие углекислый газ.

- Тромбоциты (кровяные пластинки) представляют собой ограниченные клеточной мембраной фрагменты цитоплазмы гигантских клеток костного мозга (мегакариоцитов). Совместно с белками плазмы крови (например, фибриногеном) они обеспечивают свёртывание крови, вытекающей из повреждённого сосуда, приводя к остановке кровотечения и тем самым защищая организм от кровопотери.

- Лейкоциты (белые клетки крови) являются частью иммунной системы организма. Они способны к выходу за пределы кровяного русла в ткани. Главная функция лейкоцитов — защита от чужеродных тел и соединений. Они участвуют в иммунных реакциях, выделяя при этом Т-клетки, распознающие вирусы и всевозможные вредные вещества; В-клетки, вырабатывающие антитела, макрофаги, которые уничтожают эти вещества. В норме лейкоцитов в крови намного меньше, чем других форменных элементов.

Кровь относится к быстро обновляющимся тканям. Физиологическая регенерация форменных элементов крови осуществляется за счёт разрушения старых клеток и образования новых органами кроветворения. Главным из них у человека и других млекопитающих является костный мозг. У человека красный, или кроветворный, костный мозг расположен в основном в тазовых костях и в длинных трубчатых костях. Основным фильтром крови является селезёнка (красная пульпа), осуществляющая в том числе и иммунологический её контроль (белая пульпа).

Кровь с точки зрения физической и коллоидной химии[править | править код]

С точки зрения коллоидной химии, кровь представляет собой полидисперсную систему — суспензию эритроцитов в плазме (эритроциты находятся во взвешенном состоянии, белки образуют коллоидный раствор, мочевина, глюкоза и другие органические вещества и соли представляют собой истинный раствор). Поэтому с точки зрения законов физической химии оседание эритроцитов является своеобразной формой оседания суспензии[7][8]. Цельная кровь при нормальном гематокрите не является ньютоновской жидкостью, однако плазму, не контактирующую с воздухом, можно назвать ньютоновской жидкостью[9].

Состав[править | править код]

- Белки 7—8 % (в плазме):

- сывороточный альбумин 4 %,

- сывороточный глобулин 2,8 %,

- фибриноген 0,4 %;

- Минеральные соли — 0,9—0,95 %;

- Глюкоза — 3,6—5,55 ммоль/л (венозная плазма натощак, IDF, 2011).

- Содержание гемоглобина:

- у мужчин 7,7—8,1 ммоль/л 78—82 ед. по Сали,

- у женщин 7,0—7,4 ммоль/л 70—75 ед. по Сали;

- Число эритроцитов в 1 мм³ крови:

- у мужчин — 4 500 000—5 000 000,

- у женщин — 4 000 000—4 500 000;

- Число тромбоцитов в крови в 1 мм³ — около 180000—320000;[3]

- Число лейкоцитов в крови в 1 мм³ — около 6000—9000;[3]

- сегментоядерные 50—70 %,

- лимфоциты 20—40 %,

- моноциты 2—10 %,

- палочкоядерные 1—5 %,

- эозинофилы 2—4 %,

- базофилы 0—1 %,

- метамиелоциты 0—1 %.

Показатели[править | править код]

- Осмотическое давление плазмы — около 7,5 атм;

- Онкотическое давление плазмы — 25—30 мм рт. ст.;

- Плотность крови — 1,050—1,060 г/см³;[3]

- Скорость оседания эритроцитов:

- у мужчин — 1—10 мм/ч,

- у женщин — 2—15 мм/ч (у беременных до 45 мм/ч).

Кровь непрерывно циркулирует в замкнутой системе кровеносных сосудов и выполняет в организме различные функции, такие как:

- Транспортная — передвижение крови; в ней выделяют ряд подфункций:

- Защитная — обеспечение клеточной и гуморальной защиты от чужеродных агентов;

- Гомеостатическая — поддержание гомеостаза (постоянства внутренней среды организма) — кислотно-основного равновесия, водно-электролитного баланса и т. д.

- Механическая — придание тургорного напряжения органам за счет прилива к ним крови.

По общности некоторых антигенных свойств эритроцитов все люди подразделяются по принадлежности к определённой группе крови. У каждого человека группа крови индивидуальная. Принадлежность к определённой группе крови является врождённой и не изменяется на протяжении всей жизни. Наибольшее значение имеет разделение крови на четыре группы по системе «AB0» и на две группы по системе «резус-фактор». Соблюдение совместимости крови именно по этим группам имеет особое значение для безопасного переливания крови. Люди с I группой крови являются универсальными донорами, а люди с IV группой — универсальными реципиентами. По новой системе переливания крови, переливать кровь можно только людям, имеющим ту же группу крови, что и донор. Существуют и другие, менее значимые группы крови. Можно определить вероятность появления у ребёнка той или иной группы крови, зная группу крови его родителей.

Таблица групп крови по содержанию агглютининов (антител) и агглютиногенов (антигенов):

| Группа крови | Агглютинины (антитела) | Агглютиногены (антигены) |

|---|---|---|

| I (O) | α, β | нет |

| II (A) | β | A |

| III (B) | α | B |

| IV (AB) | нет | A, B |

До́норство кро́ви (от лат. donare — «дарить») и (или) её компонентов — добровольная сдача крови и (или) её компонентов донорами, а также мероприятия, направленные на организацию и обеспечение безопасности заготовки крови и её компонентов. После регистрации и заполнения небольшой анкеты, донор проходит медицинское обследование: сдаёт анализ крови из пальца и осматривается врачом. Всё это происходит непосредственно на донорском пункте и не занимает много времени. После процедуры сдачи крови рекомендуется воздерживаться от тяжёлых физических и спортивных нагрузок, подъёма тяжестей, в том числе и сумок с покупками, до конца дня, в который была сдана кровь. В течение двух суток после процедуры сдачи крови рекомендуется полноценно и регулярно питаться и выпивать не менее двух литров жидкости в день: соки, воду, некрепкий чай (алкоголь не рекомендуется)[10]. В зависимости от перенесённых ранее заболеваний, операций, процедур (в том числе после аборта, в период беременности и лактации), человек может быть не допущен к сдаче крови временно (временное противопоказание) или постоянно (абсолютное противопоказание). Сдача крови приводит к потере жидкости в организме и снижению давления, в связи с чем вводятся ограничения[11].

Кровь требуется пострадавшим от ожогов и травм, в результате массивных кровотечений: при проведении сложных операций, в процессе тяжёлых и осложнённых родах, а больным гемофилией и анемией — для поддержания жизни. Кровь также жизненно необходима онкологическим больным при химиотерапии. Каждый третий житель Земли хоть раз в жизни нуждается в донорской крови.

Кровь, взятая от донора (донорская кровь), используется в научно-исследовательских и образовательных целях; в производстве компонентов крови, лекарственных средств и медицинских изделий. Клиническое использование донорской крови и (или) её компонентов связано с трансфузией (переливанием) реципиенту в лечебных целях и созданием запасов донорской крови и (или) её компонентов[12].

Всемирный день донора крови — международный день, учреждённый в мае 2005 года ВОЗ, в ходе 58-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, в Женеве (Резолюция WHA58.13). Ежегодно проводится 14 июня[13]. В медицинских документах человек, ставший донором крови, кодируется шифром согласно МКБ-10: Z52.0 — Донор крови.

Виды донорства[править | править код]

В медицинской практике различают:

- Аутодонорство — заготовка собственной крови пациента перед последующей плановой операцией. Переливание чужеродной крови является стрессом для организма, а переливание собственной позволяет свести к минимуму негативные эффекты[14];

- Аутоплазма — переливание собственной, заготовленной заранее, плазмы крови. Применяется при родовспоможении и других операциях[15];

- Донорство крови — данный термин подразумевает забор крови, которая далее ресуспензируется в специальном консервирующем растворе, разделяется на компоненты (центрифугируется), переливается или перерабатывается:

- Донорская плазма переливается при сильных ожогах и синдроме длительного сдавления (например, оказавшимся под развалинами зданий при землетрясении).

- Донорство иммунной плазмы — доброволец иммунизируется безопасным штаммом какого-либо инфекционного агента. Плазма, полученная от такого донора, содержит антитела к данному возбудителю и может быть использована для изготовления медицинских препаратов. Иногда она переливается в чистом виде ослабленным больным в профилактических целях или как компонент поливалентной терапии.

- Донорский тромбоцитоферез — с помощью специального аппарата (сепаратора) из крови выделяется тромбоцитная масса. Тромбоциты необходимы при проведении интенсивной химиотерапии онкобольных.

- Донорство эритроцитов — эритроцитная масса необходима для больных анемией Даймонда — Блэкфена, а также других заболеваниях, при которых снижено кроветворение (образование крови) и низок собственный уровень гемоглобина.

Раздел медицины, изучающий кровь и органы кроветворения, а также этиологию, патогенез, клиническую картину, диагностику, лечение, прогнозирование и возможность предотвращения развития заболеваний системы крови называется гематология, а в случае злокачественных заболеваний — онкогематология. Проблемами возникновения, лечения и профилактики развития заболеваний крови у животных занимается ветеринария.

Заболевания крови[править | править код]

- Анемия (греч. αναιμία — «малокровие») — группа клинико-гематологических синдромов, общим моментом для которых является снижение концентрации гемоглобина в циркулирующей крови, чаще при одновременном уменьшении числа эритроцитов (или общего объёма эритроцитов). Термин «анемия» без детализации не определяет конкретного заболевания, то есть анемию следует считать одним из симптомов различных патологических состояний;

- Гемолитическая анемия — усиленное разрушение эритроцитов;

- Гемолитическая болезнь новорожденных (ГБН) — патологическое состояние новорождённого, сопровождающееся массивным распадом эритроцитов, в процессе гемолиза, вызванного иммунологическим конфликтом матери и плода в результате несовместимости крови матери и плода по группе крови или резус-фактору. Таким образом, форменные элементы крови плода становятся для матери чужеродными агентами (антигенами), в ответ на которые вырабатываются антитела, проникающие через гематоплацентарный барьер и атакующие эритроциты крови плода, в результате чего уже в первые часы после рождения у ребёнка начинается массированный внутрисосудистый гемолиз эритроцитов. Является одной из основных причин развития желтухи у новорождённых;

- Геморрагическая болезнь новорождённых — коагулопатия, развивающаяся у ребёнка между 24 и 72 часами жизни и часто связана с нехваткой витамина K, вследствие дефицита которого возникает недостаток биосинтеза в печени факторов свертывания крови II, VII, IX, X, C, S. Лечение и профилактика заключается в добавлении в рацион новорождённым вскоре после рождения витамина K[16];

- Гемофилия — низкая свёртываемость крови;

- Диссеминированное внутрисосудистое свёртывание крови — образование микротромбов;

- Геморрагический васкулит (аллерги́ческая пу́рпура[17]) — наиболее распространённое заболевание из группы системных васкулитов, в основе которого лежит асептическое воспаление стенок микрососудов, множественное микротромбообразование, поражающее сосуды кожи и внутренних органов (чаще всего почек и кишечника). Основная причина, вызывающая клинические проявления этого заболевания — циркуляция в крови иммунных комплексов и активированных компонентов системы комплемента;

- Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (болезнь Верльгофа) — хроническое волнообразно протекающее заболевание, представляющее собой первичный геморрагический диатез, обусловленный количественной и качественной недостаточностью тромбоцитарного звена гемостаза;

- Гемобластозы — группа неопластических заболеваний крови, условно разделена на лейкемические и нелейкемические:

- Лейкоз (лейкемия) — клональное злокачественное (неопластическое) заболевание кроветворной системы;

- Анаплазмоз — заболевание крови у домашних и диких животных, а также человека, возбудителями которого являются бактерии-анаплазмы, переносимые клещами.

Патологические состояния[править | править код]

Доля крови в массе тела у беспозвоночных животных достигает 20—30 %, тогда как у позвоночных 2—8 %[3].

Состав крови[править | править код]

Животный мир имеет значительное разнообразие по дыхательным пигментам:

Использование крови животных[править | править код]

- Кровь животных используется в виде пищи в кухнях многих народов.

- Из крови домашних животных, получаемой при забое на мясокомбинатах, изготавливается альбумин, используемый в кормовых системах при разведении хищных зверей.

- Некоторые лекарственные препараты (иммуноглобулины, сыворотки) изготавливаются из крови животных (чаще всего лошадей).

- После исследований влияния на человека препаратов крови алтайского марала были разработаны пантогематоген и другие продукты.

- В иудаизме, в христианстве, в исламе и у Свидетелей Иеговы кровь запрещена к употреблению в каком-либо виде. В иудаизме кровь в частности считается материализацией души. В соответствии с этим существуют, наряду с другими, определённые правила забоя мелкого и крупного скота и птицы.

- ↑ Биохимия крови

- ↑ Кровь // Большая медицинская энциклопедия / гл. ред. Б. В. Петровский. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1980. — Т. 12 : Криохирургия — Ленегр. — С. 93—132. — 150 300 экз.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Кровь / А. И. Воробьёв, А. Н. Смирнов // Большая Российская энциклопедия / Председатель Науч.-ред. совета Ю. С. Осипов. Отв. ред. С. Л. Кравец. — М. : Большая Российская энциклопедия, 2010. — Т. 16 : Крещение Господне — Ласточковые. — С. 86—88. — 60 000 экз.

- ↑ Кривов Ю. И., Торгунаков А. П., Рудаев В. И., Красильников Г. П., Володин В. В. Переливание крови, её компонентов и препаратов / Под ред. д.м.н. проф. А. П. Торгунакова. — Кемерово: КемГМА, 2007. — С. 32.

- ↑ Purves, William K. Life: The Science of Biology. — 7th. — Sunderland, Mass : Sinauer Associates, 2004. — P. 954. — ISBN 0-7167-9856-5.

- ↑ Большой медицинский словарь. 2000.

- ↑ Новое слово в изучении человеческой крови

- ↑ Физическая модель

ru.wikipedia.org

7.2. Форменные элементы крови. Возрастная анатомия и физиология

К форменным элементам крови относят эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Эритроцитами называются безъядерные красные кровяные клетки крови. Они имеют двояковогнутую форму, которая увеличивает их поверхность примерно в 1,5 раза. Количество эритроцитов в 1 куб. мм крови равно: у мужчин – 5–5,5 млн; у женщин – 4–5,5 млн. У новорожденных в первый день жизни их количество доходит до 6 млн, затем происходит снижение до нормы взрослого человека. В 7–9 лет число эритроцитов равно 5–6 млн. Наибольшие колебания количества эритроцитов наблюдаются в период полового созревания.

В эритроцитах взрослого человека гемоглобин составляет около 32 % от веса форменных элементов и в среднем 14 % от веса цельной крови (14 г на 100 г крови). Это количество гемоглобина приравнивается к 100 %. Содержание гемоглобина в эритроцитах новорожденных достигает 14,5 % нормы взрослого человека, что составляет 17–25 г гемоглобина на 100 г крови. В первые два года количество гемоглобина падает до 80–90 %, а затем снова возрастает до нормы. Относительное содержание гемоглобина с возрастом увеличивается и к 14–15 годам доходит до нормы взрослого. Оно равно (в граммах на 1 кг веса тела):

в 7–9 лет – 7,5;

10–11 лет – 7,4;

12–13 лет – 8,4;

14–15 лет – 10,4.

Гемоглобин имеет видовую специфичность. Если у новорожденного он поглощает кислорода больше, чем у взрослого (а с 2 лет эта способность гемоглобина максимальна), то с 3 лет гемоглобин поглощает кислород так же, как и у взрослых. Значительное содержание эритроцитов и гемоглобина, а также большая способность гемоглобина поглощать кислород у детей до 1 года обеспечивают им более интенсивный обмен веществ.

С возрастом количество кислорода в артериальной и венозной крови увеличивается. 0но равняется (в куб. см в минуту): у детей 5–6 лет в артериальной крови – 400, в венозной – 260; у подростков 14–15 лет – соответственно 660 и 435; у взрослых – соответственно 800 и 540. Содержание кислорода в артериальной крови (в куб. см на 1 кг веса в минуту) равно: у детей 5–6 лет – 20; у подростков 14–15 лет – 13; у взрослых – 11. Это явление у дошкольников объясняется относительно большим количеством крови и кровотоком, существенно превышающим кровоток взрослых.

Помимо переноса кислорода, эритроциты участвуют в ферментативных процессах, в сохранении активной реакции крови и в обмене воды и солей. В течение суток через эритроциты проходит от 300 до 2000 куб. дм воды.

В процессе отстаивания цельной крови, к которой добавлены вещества, препятствующие свертыванию крови, эритроциты постепенно оседают. Скорость реакции оседания эритроцитов (СОЭ) у мужчин составляет 3–9 мм, у женщин – 7-12 мм в час. С0Э зависит от количества белков в плазме крови и от отношения глобулинов к альбуминам. Поскольку у новорожденного в плазме около 6 % белков и отношение количества глобулинов к альбуминам тоже меньше, чем у взрослых, то СОЭ у них – около 2 мм, у грудных детей – 4–8 мм, а у более старших детей – 4–8 мм в час. После учебной нагрузки у большинства детей 7-11 лет нормальная (до 12 мм в час) и замедленная СОЭ ускоряются, а ускоренная СОЭ замедляется.

Гемолиз. Эритроциты способны сохраняться только в физиологических растворах, в которых концентрация минеральных веществ, особенно поваренной соли, такая же, как и в плазме крови. В растворах, где содержание поваренной соли меньше или больше, чем в плазме крови, а также под влиянием других факторов эритроциты разрушаются. Разрушение эритроцитов называется гемолизом.

Способность эритроцитов противостоять гемолизу называется резистентностью. С возрастом резистентность эритроцитов значительно снижается: наибольшей резистентностью обладают эритроциты новорожденных, к 10 годам она уменьшается примерно в 1,5 раза.

В здоровом организме происходит постоянный процесс разрушения эритроцитов, который осуществляется под воздействием особых веществ – гемолизинов, вырабатываемых в печени. Эритроциты живут у новорожденного 14, а у взрослого – не больше 100–150 дней. Гемолиз происходит в селезенке и печени. Одновременно с гемолизом образуются новые эритроциты, поэтому количество эритроцитов поддерживается на относительно постоянном уровне.

Группы крови. В зависимости от содержания в эритроцитах двух видов склеиваемых веществ (агглютиногенов А и B), а в плазме – двух видов агглютининов (альфа и бета) – выделяют четыре группы крови. При переливании крови необходимо избегать совпадения А с альфой и В с бетой, потому что происходит агглютинация, ведущая к закупорке кровеносных сосудов и предшествующая гемолизу у реципиента, а следовательно, ведущая к его смерти.

Эритроциты первой группы (0) не склеиваются плазмой других групп, что позволяет вводить их всем людям. Люди, имеющие первую группу крови, называются универсальными донорами. Плазма четвертой группы (АВ) не склеивает эритроциты других групп, поэтому люди, имеющие эту группу крови, являются универсальными реципиентами. Кровь второй группы (А) можно переливать только группам А и АВ, кровь группы В – только В и АВ. Группа крови обусловлена генетически.

Кроме того, в практике переливания крови особое значение имеет агглютиноген резус-фактор (Rh). Эритроциты 85 % людей содержат резус-фактор (резус-положительные), в то время как эритроциты 15 % людей не содержат его (резус-отрицательные).

Лейкоциты. Это бесцветные ядерные клетки крови. У взрослого человека в 1 куб. мм крови содержится 6–8 тыс. лейкоцитов. По форме клетки и ядра лейкоциты делятся на: нейтрофилы; базофилы; эозинофилы; лимфоциты; моноциты.

В отличие от взрослых у новорожденных в 1 куб. мм крови содержится 10–30 тыс. лейкоцитов. Самое большое количество лейкоцитов наблюдается у детей в возрасте 2–3 месяцев, а затем оно постепенно волнообразно уменьшается и к 10–11 годам достигает уровня взрослых.

У детей до 9-10 лет относительное содержание нейтрофилов значительно меньше, чем у взрослых, а количество лимфоцитов резко увеличено до 14–15 лет. До 4 лет абсолютное количество лимфоцитов превышает количество нейтрофилов примерно в 1,5–2 раза, с 4 до 6 лет количество нейтрофилов и лимфоцитов сначала сравнивается, а затем нейтрофилы начинают преобладать над лимфоцитами, и с 15 лет их отношение приближается к нормам взрослых. Лейкоциты живут до 12–15 дней.

В отличие от эритроцитов содержание лейкоцитов сильно колеблется. Различают увеличение общего количества лейкоцитов (лейкоцитоз) и их уменьшение (лейкопению). Лейкоцитоз наблюдается у здоровых людей при мышечной работе, в первые 2–3 ч после приема пищи и у беременных. У лежащего человека лейкоцитоз в два раза больше, чем у стоящего. Лейкопения возникает при действии ионизирующего излучения. Некоторые заболевания изменяют относительное содержание разных форм лейкоцитов.

Тромбоциты. Это мельчайшие безъядерные пластинки протоплазмы. У взрослых в 1 куб. мм крови содержится 200–100 тыс. тромбоцитов, у детей до 1 года – 160–330 тыс.; от 3 до 4 лет – 350–370 тыс. Тромбоциты живут 4–5 и не более 8–9 дней. В составе сухого остатка тромбоцитов содержатся 16–19 % липидов (в основном фосфатидов), протеолитические ферменты, серотонин, факторы свертывания крови и ретрактин. Увеличение количества тромбоцитов называется тромбоцитозом, уменьшение – тромбопенией.

Поделитесь на страничкеСледующая глава >

bio.wikireading.ru

Форменные элементы крови — это… Что такое Форменные элементы крови?

Кровь — жидкая соединительная ткань, циркулирующая в кровеносной системе тела животного. У всех позвоночных кровь имеет красный цвет (от ярко- до тёмно-красного), которым она обязана гемоглобину, содержащемуся в специализированных клетках эритроцитах.

Состав крови

Слева направо: эритроцит, тромбоцит и лейкоцит (T-лимфоцит). Снимок сканирующего электронного микроскопа

Кровь состоит из двух основных компонентов — плазмы и взвешенных в ней форменных элементов. У взрослого человека форменные элементы крови составляют около 40-48%, а плазма — 52-60%. Это соотношение имеет название — гематокритное число (от греч. haima — кровь, kritos — показатель).

Плазма крови содержит воду и растворённые в ней вещества — белки и другие органические и минеральные соединения. Основными белками плазмы являются альбумины, глобулины и фибриноген. Более 90% плазмы- вода. Хлористый натрий, углекислый натрий и некоторые другие неорганические соли составляют около 1%. Остальное количество приходится на долю белков (примерно 7%), виноградного сахара (примерно 0,1%)и очень малого количества многих других веществ. Содержатся в плазме и газы, в частности кислород и углекислый газ. В плазме крови растворены также питательные вещества (в частности, глюкоза и липиды), гормоны, витамины, ферменты и промежуточные и конечные продукты обмена веществ, а также неорганические ионы.

Форменные элементы крови представлены эритроцитами, тромбоцитами и лейкоцитами:

- Красные кровяные тельца (эритроциты) — самые многочисленные из форменных элементов. Зрелые эритроциты не содержат ядра и имеют форму двояковогнутых дисков.Циркулируют 120 дней и разрушаются в печени и селезенке. В эритроцитах содержится содержащий железо белок — гемоглобин, который обеспечивает главную функцию эритроцитов — транспорт газов, в первую очередь — кислорода. Именно гемоглобин придаёт крови красную окраску. В лёгких гемоглобин связывает кислород, превращаясь в оксигемоглобин, он имеет светло-красный цвет. В тканях кислород освобождается из связи, снова образуется гемоглобин, и кровь темнеет. Кроме кислорода, гемоглобин в форме карбогемоглобина переносит из тканей в лёгкие и небольшое количество углекислого газа.

- Кровяные пластинки (тромбоциты) представляют собой ограниченные клеточной мембраной фрагменты цитоплазмы гигантских клеток костного мозга мегакариоцитов. Совместно с белками плазмы крови (например, фибриногеном) они обеспечивают свёртывание крови, вытекающей из повреждённого сосуда, приводя к остановке кровотечения и тем самым защищая организм от опасной для жизни кровопотери.

- Белые клетки крови (лейкоциты) являются частью иммунной системы организма. Все они способны к выходу за пределы кровяного русла в ткани. Главная функция лейкоцитов — защита. Они участвуют в иммунных реакциях, вырабатывают антитела, а также связывают и разрушают вредоносные агенты. В норме лейкоцитов в крови намного меньше, чем других форменных элементов.

Кровь относится к быстро обновляющимся тканям. Физиологическая регенерация форменных элементов крови осуществляется за счёт разрушения старых клеток и образования новых органами кроветворения. Главным из них у человека и других млекопитающих является костный мозг. У человека красный, или кроветворный, костный мозг расположен в основном в тазовых костях и в длинных трубчатых костях.

Кровь человека

Среднее количество крови в теле взрослого человека 6—8 % от общей массы, или 65—80 мл крови на 1 кг массы тела, а в теле ребёнка — 8—9 %. То есть средний объём крови у взрослого мужчины составляет 5000—6000 мл. Нарушение общего объёма крови в сторону уменьшения называется гиповолемией, увеличение объёма крови по сравнению с нормой — гиперволемия.

Функции

Кровь, беспрерывно циркулирующая в замкнутой системе кровеносных сосудов, выполняет в организме различные функции:

- транспортную (питательную) — доставляет питательные вещества и кислород к клеткам тканей;

- иногда перенос кислорода от лёгких к тканям и углекислого газа от тканей к лёгким отдельно обозначают как дыхательную функцию;

- выделительную — выносит из тканей ненужные продукты обмена веществ.

- терморегуляторную — регулирует температуру тела, перенося тепло;

- гуморальную — связывает между собой различные органы и системы, перенося сигнальные вещества, которые в них образуются.

- защитную — клетки крови активно участвуют в борьбе с чужеродными микроорганизмами.

Частично, транспортную функцию в организме выполняют так же лимфа и межклеточная жидкость.

Нормальные клинические показатели

Кровь любого человека характеризуется рядом определённых показателей, значения которых должны находиться в некоторых физиологических пределах — отвечать условной норме. Особое значение имеет то, что понятие нормы не является абсолютным и не имеет чётких границ, а также то, что нормальные показатели зачастую значительно различаются для людей разного пола и возрастных групп.

Далее приводятся только некоторые средние лабораторные показатели крови здорового взрослого человека.

- Подробнее см. Клинический анализ крови.

- Содержание гемоглобина: мужчины 130—170 г/л, женщины 120—150 г/л.

- Количество эритроцитов: мужчины 4,0—5,1 ∙ 1012/л, женщины 3,7—4,7 ∙ 1012/л.

- Цветовой показатель: 0,85—1,05.

- Содержание ретикулоцитов: 0,5—1,5%.

- Количество лейкоцитов: 4,0—8,8 ∙ 109/л.

- Лейкоцитарная формула — процентное соотношение различных видов лейкоцитов.

- юные: 0—1%;

- палочкоядерные: 2—6%;

- сегментоядерные: 50—70%;

Отклонение от нормы может свидетельствовать о том или ином текущем патологическом процессе и часто имеет важное значение для точного установления диагноза.

Группы крови

- В Викисловаре есть статья «кровь»

dic.academic.ru

Форменные элементы крови — схема, таблица — Схемо.РФ

- Войти

- Регистрация

- Схемы

- Биология

- География

- История

- Математика и алгебра

- Медицина

- Обществознание

- Педагогика

- Политология

- Право

- Психология

- Русский язык

- Социология

- Физика

- Философия

- Химия

- Экономика

- Прочее

- Книги

- Биология

- География

- История

- Математика и алгебра

- Медицина

- Обществознание

- Педагогика

- Политология

- Право

- Психология

- Русский язык

xn--e1aogju.xn--p1ai

“КРОВЬ. ФОРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВИ. ЛЕЙКОЦИТАРНАЯ ФОРМУЛА”

Занятие № 6

Контрольные вопросы:

1.Общая характеристика и классификация соединительных тканей. Эмбриональный гистогенез.

2.Кровь. Компоненты крови. Химический состав плазмы крови.

3.Классификация форменных элементов крови. Гемограмма.

4.Эритроциты. Строение (форма, размеры в норме, при старении и патологических изменениях). Плазмолемма и премембранный цитоскелет эритроцитов. Ретикулоциты. Функции.

5.Лейкоциты. Классификация лейкоцитов. Лейкоцитарная формула.

6.Нейтрофильные гранулоциты. Световая и электронная микроскопия (строение ядра, цитоплазмы, цитоплазматических гранул). Функции.

7.Эозинофильные гранулоциты. Световая и электронная микроскопия (строение ядра, цитоплазмы, специфические и азурофильные гранулы). Функции.

8.Базофильные гранулоциты. Световая и электронная микроскопия (строение ядра, цитоплазмы, специфические и азурофильные гранулы). Функции.

9.Агранулоциты. Моноциты. Световая и электронная микроскопия (строение ядра и цитоплазмы). Роль в системе мононуклеарных фагоцитов.

10.Агранулоциты. Лимфоциты. Классификация по морфологическому и функциональному признаку. Световая и электронная микроскопия. Функции.

11.Тромбоциты. Световая и электронная микроскопия (строение гиаломера и грануломера). Функции.

12.Лимфа. Состав лимфы. Связь с кровью, понятие о рециркуляции лимфоцитов.

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: дать морфофункциональную характеристику крови как ткани. Изучить химический состав плазмы крови, особенности строения и функции форменных элементов крови и лимфы при световой и электронной микроскопии. Приготовить мазок крови человека по методу Романовского — Гимзы. В мазке крови научиться дифференцировать эритроциты, тромбоциты, лейкоциты (нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, моноциты, лимфоциты). Произвести дифференциальный подсчет

содержания лейкоцитов в мазке крови и результаты оформить в виде таблицы. Познакомиться с особенностями гемограммы и лейкограммы с учетом половых и возрастных различий.

Компоненты крови после центрифугирования

Цельная кровь

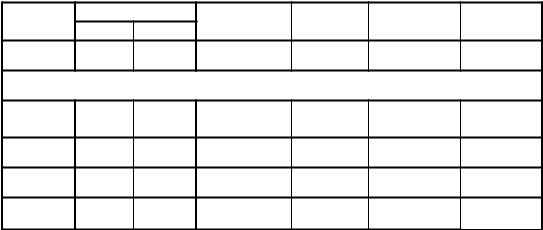

Нормальные показатели крови

Показатели |

|

| Значение |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Эритроциты |

|

|

|

|

|

|

| — | женщины | 4,0 – 4,5 | * 1012 /л | ||

| — | мужчины | 4,5 – 5,5 | * 1012 /л | ||

|

| — дети | 4,0 | – 5,5 | * 1012 /л | |

— | новорожденные | 4,5 | – 7,0 | * 1012 /л | ||

Лейкоциты |

|

|

|

|

|

|

| — | взрослые | 4,0 – 9,0 * 109 /л | |||

— дети школьного возраста | 5,0 – 12,0 * 109 | /л | ||||

— | маленькие дети | 6,0 – 15,0 * 109 | /л | |||

— | новорожденные | 10,0 | – 30,0 * 109 /л | |||

Тромбоциты |

|

| 200 – 400 * 109 | /л | ||

Ретикулоциты |

|

|

| 0,2 – 1% |

| |

|

|

|

|

|

|

|

Сравнительная характеристика форменных элементов крови детей и взрослых

Кол-во Нейтрофилы ЭозинофилыБазофилыЛимфоцитыМоноциты

%палочк. сегмент.

Взрослые 1 – 6 | 47 – 72 | 1 – 5 | 0 – 1 | 19 – 37 | 3 – 11 | |

| Особенности лейкограммы у детей |

|

| |||

Новорож- | 53 – 82 | 0 – 6 | 0 – 4 | 5 – 56 | 15 | – 34 |

денные |

|

|

|

|

|

|

1 год | 26 – 50 | 1 – 5 | 0 – 1 | 52 – 64 | 1 | – 6 |

4-8 лет | 40 – 50 | 1 – 5 | 0 – 1 | 34 – 48 | 1 | – 6 |

8-14 лет | 60 – 70 | 1 – 5 | 0 – 1 | 28 – 42 | 1 | – 6 |

Мазок крови

ЭРИТРОЦИТЫ

Форма

Размер

Толщина края

Толщина центра

Патология эритроцитов

I.Изменение размера эритроцитов

1.Микроцитоз – преобладание в мазках крови эритроцитов с диаметром малой величины (5,0 – 6,5 мкм). Этот признак чаще всего наблюдается при наследственном сфероцитозе, железодефицитной анемии, талассемии.

2.Макроцитоз – присутствие в мазках крови эритроцитов с диаметром > 9,0 мкм. Этот признак выявляется у новорожденных как физиологическая особенность, а также у взрослых при макроцитарных анемиях, заболеваниях печени, дефиците

витамина В12 и фолиевой кислоты, при анемии беременных, у больных со злокачественными опухолями, при понижении

функции щитовидной железы, миелопролиферативных заболеваниях.

3.Мегалоцитоз – появление в мазках крови эритроцитов с диаметром 11,0 – 12,0 мкм, гиперхромных, без просветления в центре, овальной формы. Обнаруживаются при анемии,

обусловленной дефицитом витамина В12 и фолиевой кислоты, при анемии беременных, глистной инвазии, дизэритропоэзах.

4.Шизоциты – мелкие фрагменты эритроцитов, либо дегенеративно изменённые клетки неправильной формы с диаметром 2,0 – 3,0 мкм. Они встречаются в мазках крови при микроангиопатиях, васкулитах, гломерулонефритах, уремии, гемоглобинопатиях, ДВС-синдроме и других заболеваниях.

5.Анизоцитоз – присутствие в мазках крови эритроцитов, различающихся по размеру: с преобладанием эритроцитов

малого диаметра – микроанизоцитоз, с преобладанием эритроцитов большого размера – макроанизоцитоз. Анизоцитоз наблюдается при заболеваниях, характеризующихся наличием нормального и патологически измененного пула (например, при железодефицитной анемии, талассемии, гипопластической анемии).

II.Изменение формы эритроцитов

1.Эхиноциты – сферические клетки, на поверхности которых достаточно регулярно располагается 30 – 50 спикул. При этом отношение поверхности к объему остается нормальным. Эхиноциты часто появляются как артефакт, возможно появление их при уремии совместно с акантоцитами, наследственном дефиците пируваткиназы, фосфоглицераткиназы.

2.Акантоциты – поверхность этих клеток имеет зубчатую форму, сфероидальны, имеют от 3 до 12 спикул с булавовидными расширениями на концах. Встречаются при тяжелых формах гемолитической анемии, болезнях печени.

3.Стоматоциты (гидроциты) – имеют увеличенный на 20-30 % объем и площадь поверхности, щелевидную форму центрального просвета (пэллора). Встречаются при наследственном стоматоцитозе, при обструктивных болезнях печени, алкогольном

циррозе, кардиоваскулярных патологиях, злокачественных опухолях.

4.Серповидные клетки (дрепаноциты) – характерны для серповидно-клеточной анемии и других гемоглобинопатий, содержат гемоглобин S.

5.Мишеневидные клетки (кодоциты) – имеют увеличенную площадь поверхности за счет избыточного содержания холестерина. Особенно часто встречаются при обструктивной желтухе (до 75 % случаев).

6.Слезовидные клетки (дакриоциты) – имеют одну большую спикулу и часто содержат включение – тельце Гейнца; обычно являются микроцитами. Выявляются при миелофиброзе и анемиях.

7.Микросфероциты – специфические клетки для наследственного микросфероцитоза.

8.Эллиптоциты (овалоциты) – в норме составляют менее 1% всех клеток. Но при различных анемиях (талассемия, железодефицитная и особенно мегалобластная анемии) их содержание доходит до 10 %.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

III.Изменение окраски эритроцитов

9.Гипохромия – уменьшение интенсивности окрашивания эритроцитов вследствие низкого насыщения гемоглобином.

10.Гиперхромия – гиперхромные эритроциты интенсивно окрашены, их насыщение гемоглобином повышено.

studfile.net

| № | ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ | ЭРИТРОЦИТЫ | ЛЕЙКОЦИТЫ | ТРОМБОЦИТЫ |

| 1 | Происхождение названия | Греч. erythros — красный | Греч. leukos — белый | Греч. thrombos — сгусток |

| 2 | Открытые | А. ван Левенгук (1673) | В. Гевсон (1771) | А. Донне (1842) |

| 3 | Форма | Двоввогнутый диск | Непостоянная | Овальные пластинки |

| 4 | Цвет | Красные | Бесцветные | Бесцветные |

| 5 | Диаметр | 7 мкм | 5-20 мкм | 1,5-5 мкм |

| 6 | Количество в 1 мм 3 крови | 5,1 х 10 в 6 степени у мужчин и 4,6 х 10 в 6 степени у женщин | 4-10 х 10 в 3 степени | 150-300 х 10 в 3 степени |

| 7 | Наличие ядра | Безъядерные | Имеют ядро?? | Безъядерные |

| 8 | Место образования | Красный костный мозг | Красный костный мозг, селезенка, лимфатические узлы, загрудинная железа | Красный костный мозг |

| 9 | Продолжительность жизни | 120 суток | 3-5 суток (иногда до 200 дней) | 5-8 суток |

| 10 | Место разрушения | Селезенка, печень | Селезенка, место воспаления | Селезенка, при свертывании крови |

| 11 | Движение | Пассивное | Способны к амебоидному движению | Способны к амебоидному движению |

| 12 | Основные функции | 1)транспорт дыхательных газов, 2)содержат аглютиногены | 1)фагоцитоз, 2)образуют антитела | 1)участие в свертывании крови, 2)фагоцитоз |

biology.kiev.ua