УНЧ КЛАССА А НА ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ

Это однотактный MOSFET усилитель класса A. Зачем он нужен, ведь своим КПД такая схема не выдерживает никакой критики? УНЧ класса А имеет очень хороший звук, и как правило не предназначен для того, чтобы играть очень громко, он должен играть очень качественно. Такие усилители имеют свои неоспоримые преимущества — они дают чистый, неискаженный звук, вот почему мечта многих аудиофилов — иметь усилитель класса А высокого класса.

Схема усилителя класса А на MOSFET

Этот усилитель был создан на основе принципиальной схемы, показанной выше. Вместо 2SK1058 использовался 2SK2221, потому что различия между ними невелики. Кроме того, 4700 мкФ был заменен на конденсатор 6800 мкФ.

Схема БП УНЧ класса А

Источник питания потребовал некоторых изменений. В выпрямительном мосту использованы диоды BYW 29/100. Конденсаторы 100 нФ расположены вокруг диодов для фильтрации шума при их переключении. Конденсаторы 1 мкФ размещены параллельно конденсаторов 10000 мкФ для фильтрации. Все представлено на схеме блока питания.

После сборки усилитель сразу заработал и весьма впечатляюще. Однако следует отметить, что в его случае используйте хорошую фильтрацию на источнике питания, чтобы устранить гудение. Но в остальном это довольно простой проект, с которым может справиться даже не слишком опытный радиолюбитель.

В качестве нагрузки транзистора выступают четыре не индуктивных проволочных резистора мощностью по 10 Вт. Да, класс А очень неэффективен в плане расхода мощности. Уходит более 60 Вт, чтобы получить только несколько ватт звука из динамика.

Это типичный пример усилителя SE. Резистор действует как источник тока для транзистора. Ток покоя легко рассчитывается как 0,8 А. Потеря мощности составляет около 20 Вт. Теоретическая максимальная мощность составляет 5 Вт.

Схема усилителя класса А — второй вариант

А это несколько модифицированная схема: транзистор T2 заменяет резистор 15 Ом 40 Вт в верхней схеме и является источником тока для T3, T1 и R1 для поддержания тока источника тока равным Ube (0,7 В) / R1 (0,47 Ом) = 1,5 А. Мощность на R1 = Ube (0,7 В) x I (1,5 А) = 1 Вт. Мощность на T2, а также на T3 = Uds (17,5 В) xI (1,5 А) = 26 Вт. Транзисторы Т2 и Т3 в совокупности отводят тепло мощностью 52 Вт. А мощность на динамике около 12 Вт (на 8 Ом). Самым большим преимуществом источника тока является то, что для переменного напряжения он имеет очень высокое сопротивление.

Если требуется УНЧ класс «А» чисто для наушников — смотрите эту схему. В общем попробуйте собрать этот УМЗЧ А-класса и послушать — будете приятно удивлены!

elwo.ru

Усилитель мощности в классе А со сверхбыстродействующей ОООС / Stereo.ru

Увлекаться аудиотехникой и слушать музыку я начал очень давно, с конца 80-х годов и продолжительное время был твердо убежден, что любой УМ с лейблом Sony, Technics, Revox и т.д. намного лучше отечественных усилителей, а самоделок – тем более, так как у западных брендов и технологии, и самые качественные детали, и опыт.

Все изменилось после статьи А.М. Лихницкого в журнале Аудиомагазин № 4(9) 1996, где рассказывалось о разработке и внедрении в производство в 70-е годы усилителя Бриг-001, автором которого он является. Волею случая, спустя небольшой промежуток времени, неисправный Бриг-001 из первых выпусков попал мне в руки. Используя только оригинальные отечественные детали 70-х — 80-х годов, привел этот УМ в первоначальное состояние, чтобы можно было оценить его звуковые способности как можно более достоверно.

Подключение усилителя Бриг-001 вместо Technics SU-A700 домашней аудиосистемы повергло меня в шок – Бриг звучал намного лучше, хотя параметры имел скромнее и был старше лет на 20. Именно в этот момент возникла идея сделать усилитель своими руками, способный заменить штатный в аудиосистеме, что и было сделано в 1998 году, преимущественно, на отечественной элементной базе военной приемки. Новый аппарат не оставлял шансов на сравнительных прослушиваниях уже и более именитым усилителям, типа NAD и Rotel средних моделей линейки и был вполне убедителен даже в сравнении с их более старшими собратьями. Дальнейшее развитие проект получил в 2000-м году, в виде двухблочного УМ по той же схеме, но с новым конструктивом и увеличенной энергоемкостью блока питания. Сравнивался он уже с транзисторными и ламповыми усилителями из ценовой категории до нескольких тысяч долларов США, причем, во многих случаях превосходил их по качеству звучания. Тут я понял еще одну вещь – конструкция усилителя решает почти все.

Анализируя результаты прослушиваний, особенно с участием тех усилителей, которые звучали лучше моего двухблочного УМ, я пришел к выводу, что чаще на высоте оказывались либо хорошие ламповые конструкции, либо транзисторные без общей ООС. Были среди них и УМ с глубокой ОООС, в спецификациях которых нередко красовались очень высокие значения скорости нарастания выходного напряжения – 200 В/мкс и выше. Как правило, эти аппараты были дорогие, а их схемотехника отсутствовала в открытом доступе. Мой оконечник тоже имел достаточно глубокую ОООС, но невысокое по сравнению с ними быстродействие – около 50 В/мкс, при сопоставимом выходном напряжении. Ему иногда не хватало способности передать в полной мере натуральность тембров музыкальных инструментов и голосов исполнителей, эмоции музыкантов. На некоторых композициях подача музыки упрощалась, часть тембрального богатства скрывалось за некой тонкой серой вуалью. Наверное, это и называют «транзисторным звучанием», присущим УМ с обратной связью.

Причины «транзисторного» звука в УМ с ОООС неоднократно обсуждались и на форумах, и в книгах по схемотехнике, и в публикациях журналов, соответствующих данной тематике. Одна из известных версий, которой и я придерживаюсь, заключается в том, что низкое выходное сопротивление охваченных общей ООС усилителей, измеренное на синусоидальном сигнале и активной нагрузке, совсем не остается таковым при воспроизведении музыки на АС, что позволяет сигналам противо-ЭДС от динамических головок проникать с выхода усилителя по цепям обратной связи на его вход. Эти сигналы не вычитаются ОООС, так как уже отличаются по форме и имеют фазовый сдвиг относительно исходных, поэтому они благополучно усиливаются и снова попадают в акустические системы, вызывая дополнительные искажения и посторонние звуки в аудиотракте. Методы борьбы с этим эффектом периодически обсуждаются. Как примеры, можно привести следующие:

1. «Ложный» канал ОООС, когда ее сигнал снимается с одного из параллельно включенных элементов оконечного каскада, который не подсоединен к АС, а нагружен на резистор определенного номинала.

2. Снижение выходного сопротивления УМ еще до охвата ОООС.

3. Увеличение быстродействия внутри петли ОООС до «космических» скоростей.

Естественно, что самый действенный способ борьбы с артефактами ОООС — это исключение ее из схемотехники УМ, но мои попытки построить что-то стоящее без ОООС на транзисторах не увенчались успехом. Начинать с нуля в сфере ламповой аудиотехники посчитал уже нецелесообразным для себя. Способ из пункта «1» вызывал много вопросов, поэтому начал опыты с увеличением быстродействия внутри петли обратной связи, учитывая и пункт «2». Хотелось бы сразу обратить внимание на тот факт, что скорость нарастания выходного напряжения, достаточная для правильного воспроизведения усилителем атаки звука музыкальных инструментов, является величиной относительно небольшой, а ее сверхвысокие значения актуальны только по отношению к работе ОООС.

Понятно, что в усилителях с общей ООС не все проблемы решаются увеличением скорости нарастания, но основная мысль была в следующем, при прочих равных параметрах: чем выше скорость внутри петли ОООС, тем быстрее будут затухать «хвосты» некомпенсированных обратной связью сигналов и что должен быть какой-то порог их заметности на слух, учитывая снижение длительности артефактов с повышением быстродействия. Двигаясь по этому направлению, очень быстро столкнулся с проблемой приблизиться хотя бы к планке 100 В/мкс в УМ на дискретных элементах — при наличии в схеме каскадов на мощных транзисторах все оказалось гораздо сложнее. В усилителях с обратной связью по напряжению высокое быстродействие у меня никак «не вязалось» с устойчивостью, а в УМ с ТОС (с токовой обратной связью) не удавалось, без применения интегратора, получить на выходе приемлемый уровень постоянного напряжения, хотя со скоростью все было в порядке, да и с устойчивостью проблемы решались. Интегратор меняет звучание не в лучшую сторону, по моему мнению, поэтому очень хотелось обойтись без него.

Ситуация была практически тупиковая и уже не первый раз возникали мысли, что если создавать усилитель мощности с ООС по напряжению, то используя топологию предварительного или телефонного усилителя, гораздо проще будет сделать его быстродействующим, широкополосным, устойчивым и без интегратора, что, по моему мнению, должно положительно сказаться на качестве звучания. Оставалось только придумать, как это реализовать. Почти 10 лет решения не было, но за это время была проведена домашняя «НИР» по исследованию влияния скорости нарастания выходного напряжения внутри петли общей ООС на качество звучания, для чего был создан макет, позволяющий проводить испытания различных композитных усилителей на ОУ.

Результаты моей «НИР» были такими:

1. Быстродействие и полоса пропускания композитного усилителя должны увеличиваться от входа к выходу.

2. Коррекция только однополюсная. Никаких конденсаторов в цепях ООС.

3. Для усилителя с максимальным выходным напряжением 8.5 В RMS, при глубине ОООС около 60 дБ, заметный прирост в качестве звука появляется где-то в интервале 40-50 В/мкс, а затем — уже ближе к 200 В/мкс, когда у усилителя практически перестает быть «слышно» ОООС.

4. Свыше 200 В/мкс заметного улучшения не наблюдалось, но для УМ с выходным напряжением 20 В RMS, к примеру, нужно уже 500 В/мкс для достижения такого же результата.

5. Входные и выходные фильтры, ограничивающие полосу УМ, проявляют себя в звучании далеко не лучшим образом, даже если частота среза существенно выше верхней границы звукового диапазона.

После неудачных опытов с УМ на дискретных элементах, мой взор обратился к быстродействующим ОУ и интегральным буферам, имеющим наибольший выходной ток. Результаты поиска были неутешительные – все приборы с большим выходным током безнадежно «медленные», а быстродействующие имеют низкое допустимое напряжение питания и не очень большой выходной ток.

В 2008 году, случайно, в Интернете нашлось дополнение к спецификации на интегральный буфер BUF634T, где самими разработчиками приводилась схема композитного усилителя с тремя такими буферами на выходе, соединенными параллельно (рис. 1) – именно тогда пришла идея спроектировать УМ с большим количеством таких буферов в выходном каскаде.

BUF634T – это широкополосный (до 180 МГц), сверхбыстродействующий (2000 В/мкс) буфер, построенный на основе параллельного повторителя, имеющий выходной ток 250 мА и ток покоя до 20 мА. Единственный его недостаток, можно сказать, — это низкое напряжение питания (+\- 15 В номинальное и +\- 18 В – максимально допустимое), что накладывает определенные ограничения на амплитуду выходного напряжения.

Остановил все-таки свой выбор на BUF634T, смирившись с низким выходным напряжением, так как все остальные характеристики буфера и его звуковые свойства меня полностью устраивали, и начал проектировать УМ с максимальной выходной мощностью 20 Вт/4Ом.

Рис.1

Рис.1Выбор количества элементов выходного каскада свелся к тому, чтобы получить УМ, работающий в чистом классе А на нагрузку 8 Ом и обеспечить режимы элементов выходного каскада по току далекие от предельных. Требуемое количество определилось как 40+1. Для дополнительного 41-го буфера был установлен минимальный ток покоя — всего 1.5 мА, а использовать его предполагалось для того, чтобы осуществить первый запуск конструкции еще до установки радиаторов, а также с целью проведения некоторых настроек и экспериментов в более комфортных условиях. Впоследствии оказалось, что это была очень хорошая идея.

Как известно, параллельное соединение интегральных микросхем не приводит к увеличению общего уровня шума и Кг, но снижается входное сопротивление такого модуля и растет его входная емкость. Первое — не критично: входное сопротивление BUF634T составляет 8 МОм и, соответственно, суммарное не будет ниже 195 кОм, что более чем приемлемо. С входной емкостью ситуация на так радужна: 8 пФ на буфер дает 328 пФ общей входной емкости, что является уже заметной величиной и негативно скажется на работе раскачивающего ОУ (рис. 1). Для глобального снижения выходного сопротивления драйвера оконечного каскада, перед ним был введен еще один ОУ, охваченный собственной петлей ООС. Таким образом, схема выросла в тройной композитный усилитель, но в котором выполнялись все пункты результатов моей «НИР». После многочисленных экспериментов определился состав УН композитного усилителя: AD843 занял место входного ОУ, а мощный быстродействующий ОУ AD811, с токовой ООС, был призван выполнять функции выходного буфера драйверного каскада. Для гарантированного получения требуемого быстродействия УМ (свыше 200 В/мкс) коэффициент усиления AD811 был выбран равным двум, что в идеале удваивало имеющиеся 250 В/мкс у AD843 и позволяло надеяться, что при соответствующей схемотехнике и удачном конструктиве удастся сохранить требуемое значение скорости нарастания выходного напряжения для полной схемы УМ. Забегая вперед, отмечу, что ожидания оправдались – реальное значение этого параметра с буферами на выходе получилось более 250 В/мкс.

Общая схема усилителя претерпела множество изменений за время настройки и доводки, поэтому приведу сразу финальный вариант, который включает в себя все исправления и доработки (рис. 2).

Рис. 2

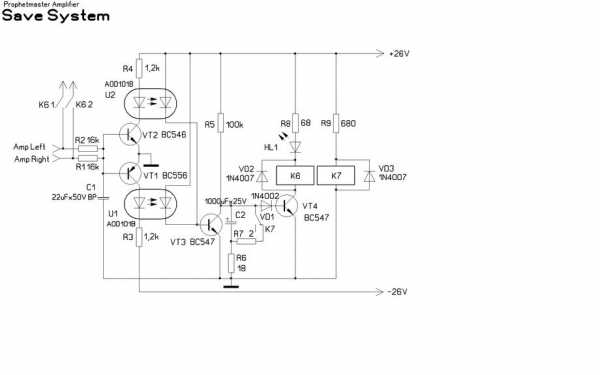

Рис. 2Структура проста – селектор входов, регулятор громкости, УН, буферный усилитель для записи на магнитофон, оконечный каскад и реле защиты, которое управляется оптоэлектронной схемой задержки подключения АС и защиты их от постоянного напряжения (рис.3). Для компактности, буферы и сопутствующие им резисторы объединены по 10 шт, но нумерация деталей сохранена в полном объеме. Как видно на рис. 2, контактная группа реле защиты УМ (К6) не включена в цепь прохождения звука и замыкает выход на землю во время переходных процессов или возможных аварийных ситуаций.

Рис. 3

Рис. 3Для BUF634T такое включение не опасно, тем более что все буферы имеют на выходе по резистору 10 Ом. Во избежание потери устойчивости усилителем, из-за замыкания на землю резистора ОООС (R15), одновременно со срабатыванием реле К6 замыкается и реле К5, образующее временную цепь ОООС драйверного каскада через резистор R14. Если номиналы резисторов R14 и R15 равны, то никаких посторонних щелчков в АС во время работы защиты нет, даже если они чувствительностью свыше 100 дБ.

Стоит заметить, что первый год эксплуатации усилитель надежно функционировал и без реле К5, и без временной цепи ООС с R14, но мне не давала покоя сама вероятность возникновения самовозбуждения во время работы защиты, поэтому были введены эти дополнительные элементы. Кстати, усилитель прекрасно работает и без охвата оконечного каскада цепью ОООС. Можно убрать резистор R15, реле К5, а резистором R14 замкнуть обратную связь в УН, что я и делал, в качестве эксперимента. Мне так звук понравился меньше – возможно, что это тот вариант, когда от использования сверхбыстродействующей обратной связи получаем больше плюсов, чем минусов.

На схеме также видно, что один из 4-х входов (вход CD) переводит УМ в режим усилителя постоянного тока (УПТ), а с входа LP (проигрыватель виниловых дисков) реализована функция «Tape Monitor», причем без дополнительных контактных групп в цепи прохождения сигнала. Являюсь поклонником аналоговой записи, поэтому сделал для себя именно так. Если в аудиосистеме нет аналоговых звукозаписывающих устройств, то блок на ОУ IC1 можно исключить.

На схеме не показаны блокировочные конденсаторы по питанию – они для удобства будут отображены на схеме БП.

Идеология этого усилителя в значительной степени отличается от классической и основывается на принципе разделения токов – каждый элемент оконечного каскада работает с малым током, в очень комфортном режиме, но достаточное количество этих элементов, включенных параллельно, могут обеспечить данному 20-Ваттному усилителю максимальный ток в нагрузке более 10 А постоянно и до 16 А в импульсе. Таким образом, выходные каскады нагружены во время прослушивания, в среднем, не более чем на 5-7%. Единственное место в усилителе, где могут проходить большие токи, – это две медные шины на плате УМ, ведущие к терминалам для подключения АС, куда сходятся вместе выходы всех BUF634T каждого канала.

В рамках этой же идеологии был разработан и блок питания УМ (рис.4) – в нем также все силовые элементы работают с относительно небольшими токами, но их тоже много, и в результате суммарная мощность БП в 4 раза превышает максимальную потребляемую усилителем. БП – это одна из самых важных частей в усилителе, которую, с моей точки зрения, стоит рассмотреть подробнее. Усилитель построен по технологии «двойное моно» и поэтому содержит на «борту» два независимых БП для сигнальных цепей, полностью стабилизированных, мощностью по 150 Вт каждый, отдельные стабилизаторы для усилителя напряжения, а также БП для обеспечения сервисных функций, с питанием от отдельного сетевого трансформатора 20 Вт. Все сетевые трансформаторы БП фазированы между собой – при изготовлении трансформаторов были помечены проводники начала и конца первичных обмоток.

Рис. 4

Рис. 4Силовая часть каждого канала разделена на 4 двухполярных линии, что позволило снизить ток нагрузки каждого стабилизатора до величины всего 200 мА, и увеличить падение напряжения на них до 10 В. В таком режиме даже простые интегральные стабилизаторы типа LM7815 и LM7915 прекрасно себя зарекомендовали в питании звуковых цепей. Можно было использовать более «продвинутые» микросхемы LT317 и LT337, но в наличии имелось много оригинальных LM7815С и LM7915С от Texas Instruments, с выходом 1.5 А, что и определило выбор. Суммарно, питание сигнальных цепей усилителя обеспечивается с помощью двадцати таких интегральных стабилизаторов – 4 для УН и 16 для ВК (рис.4). Каждая пара стабилизаторов силовой части питает 10 шт. BUF634T. Одна пара стабилизаторов для УН нагружена связкой AD843+AD811 одного канала. RC цепь (R51, C137, к примеру) перед стабилизаторами УН имеет двойное назначение: защищает выпрямитель от броска тока при включении питания УМ и образует фильтр с частотой среза ниже края звукового диапазона (около 18 Гц), который заметно снижает амплитуду пульсаций выпрямленного напряжения и уровень других помех, что немаловажно для входных каскадов.

Еще одной особенностью блока питания является то, что основная часть всех конденсаторов фильтра (160000 мкФ из 220000 мкФ) находятся после стабилизаторов, что дает возможность отдавать в нагрузку большой ток, при необходимости. Однако это потребовало введения системы мягкого старта «Soft Start» для защиты стабилизаторов при включении усилителя и начальном заряде батареи емкостей. Как видно на рис. 4, Soft Start реализован достаточно просто, на одном транзисторе (VT1), который с задержкой (порядка 9 с) подключает слаботочное реле К10, включающее, в свою очередь, 4 сильноточных реле К11-К14, с четырьмя группами контактов в каждом, замыкающих 16 ограничивающих ток резисторов номиналом 10 Ом (R20, R21, к примеру). То есть, во время включения усилителя, максимальный пиковый ток каждого стабилизатора жестко ограничен величиной 1.5 А, что является для него нормальным режимом работы. «Soft Start» в первичной цепи 220 В не использую – в случае обрыва ограничивающего ток резистора или потери контакта в местах пайки его выводов возможны тяжелые последствия для всего УМ.

На БП для сервисных функций возложено подключение сетевого напряжения к основным трансформаторам (реле К8), питание компонентов системы Soft Start, реле селектора входов, напряжение питания которых, кстати, тоже стабилизировано. Реализован также выход +5 В, выведенный на разъем на задней панели УМ, – это уже некий стандарт в моих усилителях для одновременного включения каких-либо внешних блоков. Данный усилитель вполне может работать как усилительно-коммутационное устройство (предварительный усилитель) для более мощных моноблоков, к примеру, которые будут включаться при подаче на них управляющего напряжения +5 В.

Блок питания усилителя был построен в первую очередь, так как дальнейшее продвижение процесса разработки требовало наличие полноценного БП, чтобы первый запуск, эксперименты и настройку производить в режиме близком к реальным условиям эксплуатации. После успешного запуска всех цепей питания, на плате УМ был собран селектор входов, узел задержки включения и защиты АС, а также композитный усилитель с одним BUF634T (BUF41) на выходе, в качестве оконечного каскада. Как уже упоминалось выше, этот 41-й буфер имеет малый ток покоя и не требует установки на радиатор, но к выходу усилителя теперь запросто подключались наушники, что давало возможность слухового контроля, наряду с измерениями. По окончании отладки схемы с одним выходным буфером в каждом канале, оставалось только впаять остальные 80 шт. и посмотреть, что из этого получится. Никаких гарантий положительного результата у меня не было, да и быть не могло — отсутствовала информация об успешно реализованных подобных проектах других разработчиков. Насколько мне известно, конструкций на параллельных ОУ, имеющих аналогичное быстродействие, ни в России, ни за рубежом нет и сейчас.

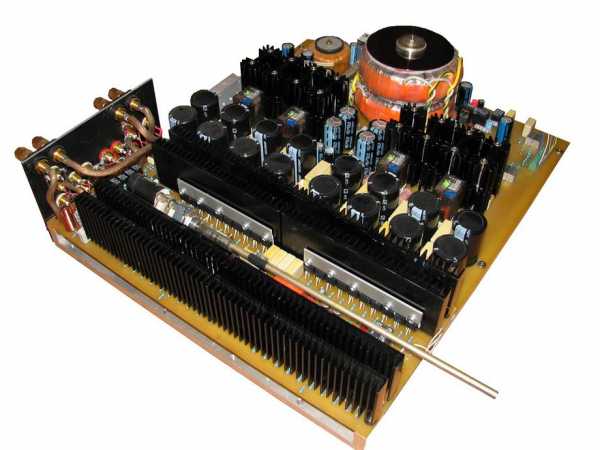

Результат все же оказался положительным. Так как усилитель был собран на жестком шасси из алюминиевых брусков, где были закреплены и все коммутационные разъемы (фото 1), то подключить его к аудиосистеме возможно было и без корпуса. Начались первые прослушивания, но об этом чуть позже — сначала, приведу некоторые параметры:

Фото 1

Фото 1Выходная мощность: 20 Вт/4Ом, 10 Вт/8Ом (класс А)

Полоса пропускания: 0 Гц – 5 МГц (вход CD)

1.25Гц — 5 МГц (входы AUX, Tape, LP)

Скорость нарастания выходного напряжения: более 250 В/мкс

Коэффициент усиления: 26 дБ

Выходное сопротивление: 0.004 Ом

Входное сопротивление: 47 кОм

Чувствительность входов: 500 мВ

Отношение сигнал/шум: 113.4 дБ

Потребляемая мощность: 75 Вт

Мощность блока питания: 320 Вт

Габаритные размеры, мм: 450х132х390 (без учета высоты ножек)

Вес: 18 кг

На основании параметров, даже не заглядывая в схему, очевидно, что в усилителе отсутствуют входные и выходные фильтры, а также внешние цепи частотной коррекции. Но стоит заметить, что при этом он устойчив и прекрасно работает даже с неэкранированными межблочными кабелями. Достаточно информативна в этом отношении и осциллограмма меандра 2 кГц 5В/дел, на нагрузке 8 Ом при почти максимальном уровне выходного напряжения (Фото 2).

Фото 2

Фото 2С моей точки зрения, это заслуга правильной разводки проводников «земли», а также большая площадь их поперечного сечения: от 4 кв.мм. до 10 кв.мм. (включая дорожки на печатных платах).

Есть осциллограммы, снятые и на частотах 10кГц, 20кГц и 100кГц, но проверки на высоких частотах проводились с малым уровнем сигнала, поэтому уже сказывалось наличие высокоОмного регулятора громкости на входе, а также R-C цепь Цобеля на выходе УМ, которая еще присутствовала в то время (меандр 100 кГц 50мВ/дел — фото 3).

Фото 3

Фото 3При первом же прослушивании в домашней аудиосистеме стало понятно, что аппарат звучит и что пора заказывать корпус, чтобы можно было поехать с ним на «гастроли»:) С момента завершения работ над проектом и первого прослушивания прошло уже более 5 лет. В течение этого времени были проведены десятки (более 70-ти, по грубым подсчетам) сравнительных прослушиваний усилителя с эксклюзивными ламповыми и транзисторными УМ от известных производителей, а также с авторскими конструкциями высокого уровня. Исходя из полученных экспертных оценок, можно сказать, что усилитель не уступает по натуральности звучания большинству прослушанных двухтактных и однотактных ламповых и транзисторных усилителей, построенных без использования отрицательной обратной связи, но часто существенно их превосходит по музыкальному разрешению. Многие любители лампового звука и приверженцы однотактных УМ без ООС замечали, что в данной конструкции практически не «слышна» работа отрицательной обратной связи и «ничем себя не выдает» наличие в схеме двухтактных выходных каскадов.

Усилитель подключался к различной акустике – это и АС известных российских производителей: Александра Клячина (модели: MBV (MBS), PM-2, N-1, Y-1), рупорные АС Александра Князева, полочные АС на профессиональных динамиках фирмы Tulip Acoustics, АС иностранных брендов средней и высокой ценовой категории: Klipsh, Jamo, Cerwin Vega, PBN Audio, Monitor Audio, Cabasse и многих других, с разной чувствительностью и входным импедансом, многополосные со сложными и простыми разделительными фильтрами, широкополосные без разделительных фильтров, АС с разным акустическим оформлением. Особых предпочтений выявлено не было, но лучше всего УМ раскрывается на напольной акустике с полноценным НЧ диапазоном и, желательно, чувствительностью повыше, так как выходная мощность невелика.

На начальном этапе прослушивания организовывались не с целью «спортивного» интереса – их основная задача состояла в выявлении каких-либо артефактов в звучании, которые можно попытаться исправить. Очень информативные и полезные с этой точки зрения прослушивания были в аудиосистеме Александра Клячина, где имелась уникальная возможность оценить звучание усилителя сразу на 4-х различных моделях АС, причем одни из этих АС (Y-1) так понравились, что вскоре стали компонентами моей домашней аудиосистемы (Фото 4). Естественно, что было очень приятно получить высокую оценку своему изделию и некоторые замечания от аудиоэксперта, имеющего огромный опыт.

Фото 4

Фото 4Аудиосистема известного мэтра российского Hi-End Юрия Анатольевича Макарова (фото 5, УМ на прослушивании), построенная в специально оборудованной комнате прослушивания и являющаяся референсной во всех отношениях, внесла основные коррективы в конструкцию данного усилителя: была удалена цепь Цобеля с выхода УМ и основной вход сделан в обход разделительного конденсатора. В этой аудиосистеме слышно все и даже больше, поэтому трудно переоценить ее вклад и советы Юрия Анатольевича в процесс доводки звучания усилителя. Состав его аудиосистемы: источник – транспорт и ЦАП с отдельным блоком питания Mark Levinson 30.6, АС Montana WAS от PBN Audio, бескомпромиссный однотактный ламповый усилитель «Император» и все антифазные кабели конструкции Ю.А. Макарова. Нижняя граничная частота АС Montana WAS 16 Гц (-3 дБ) позволила оценить «вклад» разделительного конденсатора, причем достаточно качественного (MKP Intertechnik Audyn CAP KP-SN), в искажения НЧ диапазона музыкального сигнала, а высочайшее музыкальное разрешение аудиосистемы — услышать негативное влияние выходного фильтра, в виде R-C цепи Цобеля, которая не оказывала никакого влияния на устойчивость усилителя и вскоре была удалена с платы. Подключение внешних низкоОмных регуляторов громкости от 100 Ом до 600 Ом (штатный РГ ставился в положение максимум) дало понимание того факта, что даже высококачественный дискретный регулятор DACT 50 кОм, использованный в моем усилителе, неплохо было бы заменить на меньший номинал (из подключаемых внешних мне показался лучшим РГ 600 Ом), но для этого пришлось бы достаточно много переделывать и было принято решение реализовать это и другие накопившиеся усовершенствования уже в новом проекте.

Фото 5

Фото 5Наверное, стоит упомянуть и об участии усилителя в Выставке в 2011 году (фото 6), как единственного некоммерческого проекта, материал о которой был опубликован в журнале Stereo&Video за январь 2012 года, где УМ был назван «открытием года». Демонстрация шла с АС Tulip Acoustics, имеющих чувствительность 93 дБ при сопротивлении 8 Ом и, как ни странно, имеющихся 10 Вт/8 Ом оказалось достаточно в большом зале с высоким уровнем фонового шума. 10 Вт от усилителя в классе А, у которого каждый Ватт выходной мощности достаточно обеспечен энергоемкостью блока питания, воспринимаются субъективно громче, по моим наблюдениям, чем звучание усилителя с более высокой выходной мощностью, но с оконечными каскадами, содержащимися на «голодном пайке».

Фото 6

Фото 6После Выставки, ко мне участились обращения через электронную почту и личные сообщения форумов от желающих повторить проект, но возникали определенные сложности –информационная поддержка представлялась всем желающим, но мои платы были нарисованы на миллиметровой бумаге, с двух сторон, и не годились для сканирования в файл, так как бумага просвечивалась насквозь, и получался практически нечитаемый рисунок. Без готовой печатной платы повторение конструкции сильно усложнялось и энтузиазм угасал. Теперь, на форуме портала Vegalab.ru, доступна электронная версия платы, автором которой является известный на русскоязычных форумах специалист по разводке печатных плат Владимир Лепехин из Рязани. Плата находится в свободном доступе, ссылка на нее есть в первом посте темы про этот усилитель. Тему найти очень просто: достаточно набрать фразу «Prophetmaster amplifier» в строке поиска Яндекса или другой поисковой программы. Именно на этой плате одному из участников форума Vegalab — Сергею из Гомеля (Serg138) удалось повторить данный проект и получить очень хороший результат. Информацию о данной реализации УМ и фото его конструкции также можно найти в соответствующей теме, по ссылкам в первом посте.

Несколько советов:

При выборе электролитических конденсаторов руководствовался собственными измерениями ESR и тока утечки, поэтому стоят оригинальные Jamicon. Специально вставил слово «оригинальные», потому что их очень часто подделывают и многие уже, наверное, сталкивались с некачественными изделиями под маркой этого производителя. А реально, это одни из лучших конденсаторов для использования в питании звуковых цепей.

Регулятор громкости установлен DACT 50 кОм. Сейчас, я бы выбрал их наименьший номинал – 10 кОм или использовал бы релейный регулятор Никитина с постоянным входным и выходным сопротивлением 600 Ом. РГ типа ALPS RK-27 будет намного хуже и не рекомендуется к использованию.

В шунтах электролитов установлено, суммарно, более 90 мкФ пленочных конденсаторов. На моих платах «винтажные» Evox 70-х годов, которые достались по случаю, но ничем не хуже будут полипропиленовые Rifa PEh526, Wima MKP4, WimaMKP10.

Реле рекомендую Finder в силовой части, защитеАС и софтстарте, а для селектора входов нужно использовать только такие реле, у которых в параметрах нормирован минимальный коммутируемый ток. Таких реле выпускается немного моделей, но они есть.

Отечественные быстродействующие выпрямительные диоды КД213 (10 А) или КД2989 (20 А) в питании оконечного каскада будут лучше большинства импортных.

Хочу заметить, что схемотехника усилителя достаточно проста, но для работы со столь быстродействующими и широкополосными микросхемами нужны соответствующие навыки и измерительные приборы – функциональный генератор, осциллограф с полосой не менее 30 МГц (лучше — 50 МГц).

В заключение, хотелось бы сказать, что сделанные мной выводы по результатам проведенных экспериментов, а также в течение работ над данным проектом и последующей его доводки, не претендуют на абсолютную истину. Путей достижения цели, которой в данном случае является качественный звук, достаточно много и каждый из них подразумевает комплекс мер, которые могут не давать положительного результата по отдельности. Поэтому, простых рецептов в этой области не бывает.

Статья была опубликована в журнале Радиолюбитель, в номерах 7 и 8 за 2014 год.

Фотографии усилителя на сайте датской компании DACT:

http://www.dact.com/html/prophetmaster.html

Мой канал на Яндекс Дзен

С уважением, Олег Шаманков (Prophetmaster)

stereo.ru

МОЩНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ НА ТРАНЗИСТОРАХ

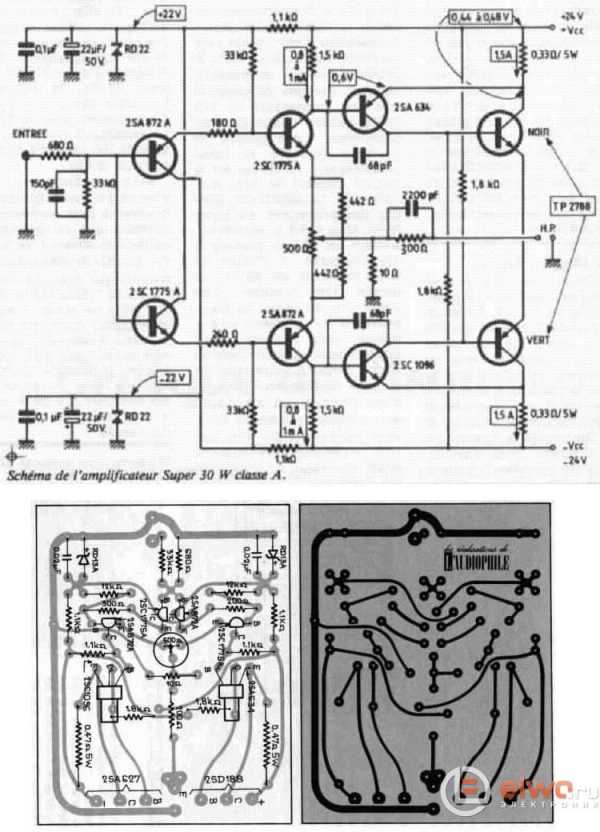

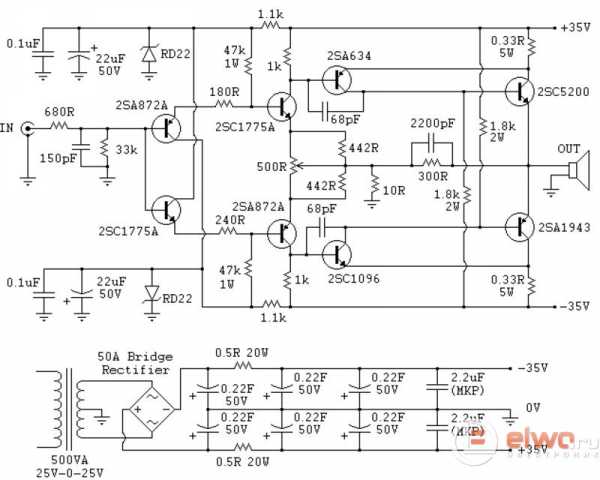

После изготовления и прослушивания собранного ранее небольшого УНЧ появилось желание собрать более мощный усилитель «А» класса. Прочитав достаточное количество соответствующей литературы и выбрал из предлагавшегося самую последнюю версию. Это был усилитель мощностью 30 Вт соответствующий по своим параметрам усилителям высокого класса.

В имеющеюся трассировку оригинальных печатных плат никаких изменений вносить не предполагал, однако, ввиду отсутствия первоначальных силовых транзисторов, был выбран более надежный выходной каскад с использованием транзисторов 2SA1943 и 2SC5200. Применение этих транзисторов в итоге позволило обеспечить большую выходную мощность усилителя. Принципиальная схема моей версии усилителя далее.

Это изображение плат собранных по этой схеме с транзисторами Toshiba 2SA1943 и 2SC5200.

Если присмотреться, то сможете увидеть на печатной плате вместе со всеми компонентами стоят резисторы смещения, они мощность 1 Вт углеродного типа. Оказалось, что они более термостабильны. При работе любого усилителя большой мощности выделяется огромное количества тепла, поэтому соблюдение постоянства номинала электронного компонента при его нагреве является важным условием качественной работы устройства.

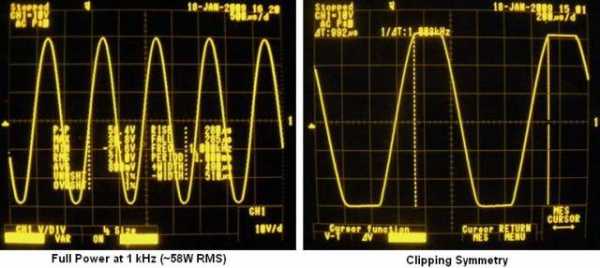

Собранная версия усилителя работает при токе около 1,6 А и напряжении 35 В. В результате чего 60 Вт мощности непрерывного рассеивается на транзисторах в выходном каскаде. Должен заметить, что это только треть мощности, которую они способны выдержать. Постарайтесь представить, сколько тепла выделяется на радиаторах при их нагреве до 40 градусов.

Корпус усилителя сделан своими руками из алюминия. Верхняя плита и монтажная плита толщиной 3 мм. Радиатор состоит из двух частей, его габаритные размеры составляют 420 x 180 x 35 мм. Крепеж — винты, в основном с потайной головкой из нержавеющей стали и резьбой М5 или М3. Количество конденсаторов было увеличено до шести, их общая ёмкость 220000 мкФ. Для питания был использован тороидальный трансформатор мощностью 500 Вт.

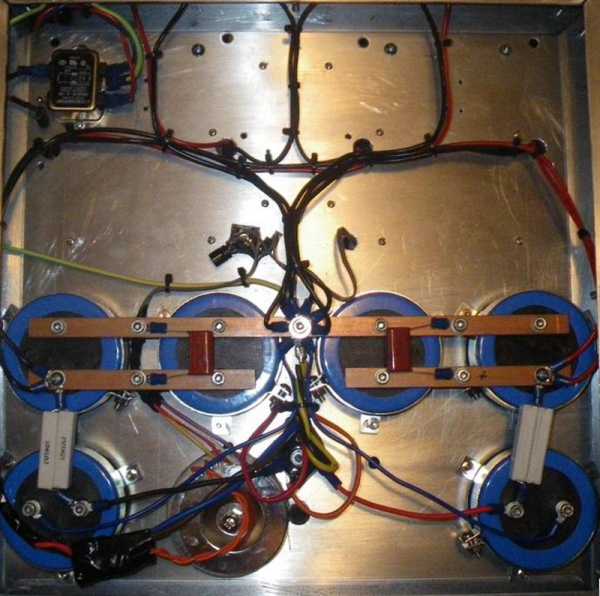

Блок питания усилителя

Хорошо видно устройство усилителя, которое имеет медные шины соответствующего дизайна. Добавлен небольшой тороид, для регулируемой подачи под управлением схемы защиты от постоянного тока. Так же имеется ВЧ фильтр в цепи питания. При всей своей простоте, надо сказать обманчивой простоте, топологии платы этого усилителя и звук им производится как бы без всякого усилия, подразумевающего в свою очередь возможность его бесконечного усиления.

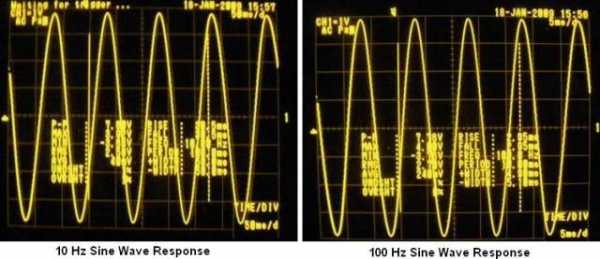

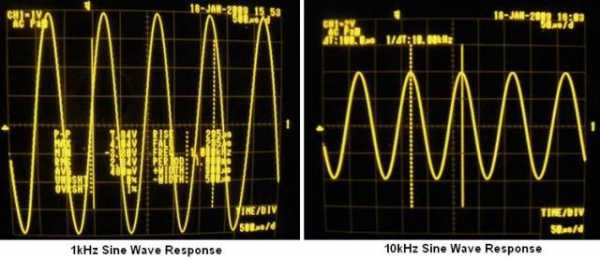

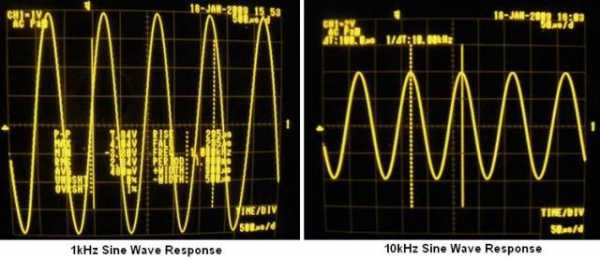

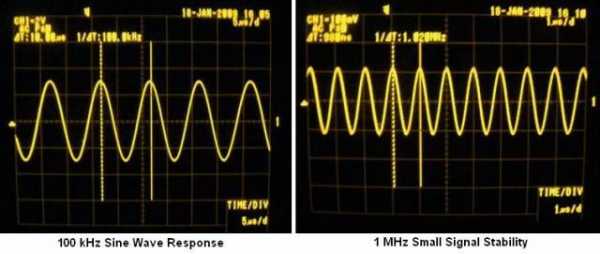

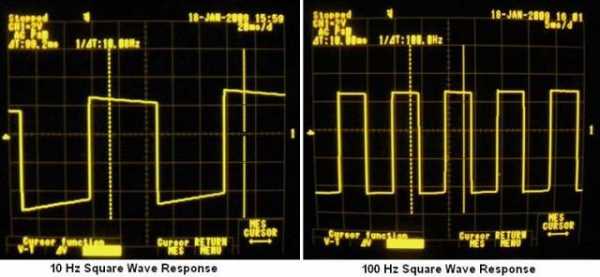

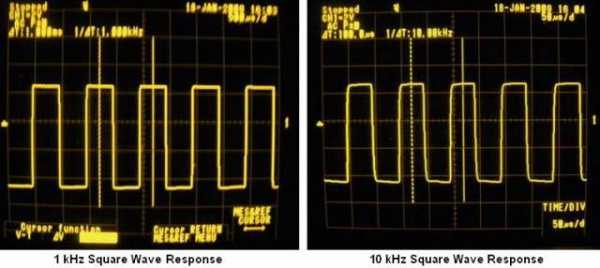

Осциллограммы работы усилителя

Спад 3 дБ на 208 кГц

Синусоида 10 Гц и 100 Гц

Синусоида 1 кГц и 10 кГц

Сигналы 100 кГц и 1 МГц

Меандр 10 Гц и 100 Гц

Меандр 1 кГц и 10 кГц

Полная мощность 60 Вт отсечение симметрии на частоте 1 кГц

Таким образом становится понятно, что простая и качественная конструкция УМЗЧ не обязательно делается с применением интегральных микросхем — всего 8 транзисторов позволяют добиться приличного звучания со схемой, собрать которую можно за пол дня.

Схемы усилителейelwo.ru

Простой усилитель в классе А

Все началось с того, что буквально недавно был приобретен нерабочий компьютер, точнее только системный блок. Блок был очень старым, ничего толкового в нем не нашел и решил разломать все и достать позолоченные выводы и компоненты. Уже ненужную материнскую плату решил выбросить, но тут на глаза попали два транзистора, на которые раньше не обратил внимания. Оказалось , что стояли там два довольно редких транзистора серии TIP168. Это транзистор по схеме Дарлингтона.

Транзистор такой редкий, что кроме даташита никакой информации не оказалось, но и этого оказалось вполне достаточно. Это 100 ваттный составной транзистор прямой проводимости, который может обеспечивать очень большой коэффициент усиления входного сигнала. А где использовать такой транзистор, если не в звуковом усилителе!

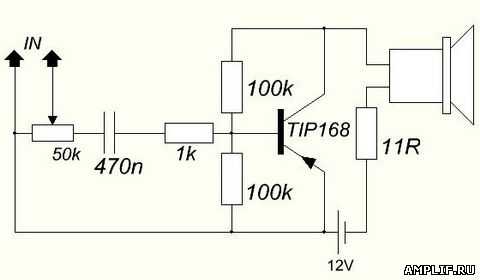

Схема усилителя на одном транзисторе

В итоге получился однотактный усилитель БЕЗ ДЕТАЛЕЙ, работает в чистом классе А, а КНИ тут меньше, чем в любом усилителе. Благодаря минимальному количеству используемых компонентов выходной сигнал почти не искажается даже при максимальной выходной мощности. К стати — такой малыш отдает полноценный 1 Ватт на головку 8 Ом. В качестве головки желательно использовать динамики от старых отечественных колонок, сопротивление которых 8-32 Ом , в моем случае головка 1ГДШ на 16 Ом.

Входной конденсатор напрямую связан и с качеством звука и с выходной мощностью, при использовании электролитов 1-4.7 мкФ у меня резко повысились искажения, поэтому остановился на пленке. При емкости 0,1 мкФ на выходе только СЧ и ВЧ, при этом выходная мощность в районе 0,3 ватт (сигнал подавал с планшетного ПК).

Это один из немногих усилителей, который не искажая может на максимуме громкости передавать любую мелодию (классика) — Бах, Моцарт, Бетховен, Чайковский, Хачатурян.

К большому сожалению, нет аппаратуры для расценки реального качества схемы, все, что имеется — осциллограф, который показывает полную схожесть входного и выходного сигналах сигнала на частотах 1-20 кГц, ниже 1 кГц не проверял. В дальнейшем схематика будет доработана, поскольку для такого мощного ключа, 1 ватт выходной мощности явно не предел. Если вы новичок и хотите собрать усилитель, который был бы одновременно и простым и качественным, то вы читаете правильный материал, проще не бывает, а качество на самом высоком уровне!

Можно использовать и составные ключи обратной проводимости, но не забываем сменить полярность питания. Схему нужно питать от стабилизированного блока питания или аккумулятора.

Совсем недавно мною был собран усилитель Марка Хьюстона, хочу заметить, что выходная мощность в случае усилителя Хьюстона составляет 5 ватт, но если сравнить качество, то данная схематика на порядок качественней. С уважением — АКА КАСЬЯН.

ВИДЕО РАБОТЫ УНЧ

Понравилась схема — лайкни!

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ УНЧ

Смотреть ещё схемы усилителей

УСИЛИТЕЛИ НА ЛАМПАХ УСИЛИТЕЛИ НА ТРАНЗИСТОРАХ

УСИЛИТЕЛИ НА МИКРОСХЕМАХ СТАТЬИ ОБ УСИЛИТЕЛЯХ

amplif.ru

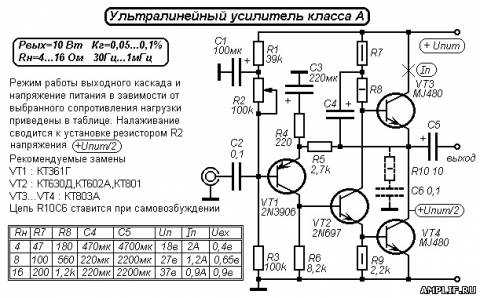

Простой транзисторный класса А

Усилитель такого класса лучший вариант для истинных ценителей музыки. Теплый звук, по параметрам близкий к ламповому звучанию может стать отличным пополнением в вашей домашней аудиосистеме. Данная схема была успешно повторена многими радиолюбителями и до сих пор не имеет аналогов по звучанию и простоте. Создавая эту схему, автор, гениальный Джон Линсли-Худ придерживался к пословице — гениально то, что просто, и создал один из самых качественных (если не самый качественный) транзисторный усилитель мощности низкой частоты.

Сама схема собрана всего на 4-х транзисторах, максимальная мощность схемы доходит до 15 ватт (если чуть поднять напряжение питания). Схема может работать с динамическими головками от 4-х Ом (хотя и с головками 2 Ом работает тоже неплохо. Усилитель работает отлично даже со значительным разбросом номиналов пассивных компонентов. Входной конденсатор подбирается исходя от вашего вкуса, от его емкости зависит чувствительность усилителя к низким частотам (чем больше емкость, тем ниже частота пропускания).

Выходной конденсатор желательно подобрать с напряжением 25 Вольт и более, емкость 2200-4700 мкФ. Не критичны и сами транзисторы, но для наилучшего звучания следует использовать германиевые транзисторы. Для раскачки выходного каскада можно использовать отечественный КТ803 (самый оптимальный вариант), хотя можно и другие — КТ817/815 или аналогичные. В выходном каскаде можно использовать биполярные транзисторы серии 2SC5200 от производителя TOSHIBA, можно также ставить отечественные КТ803 или 805 в металлическом корпусе.

Мощность усилителя будет зависеть от входного напряжения. На схеме приведена также небольшая табличка, в которой указаны номиналы некоторых компонентов. Эти компоненты подбираются исходя от сопротивления динамической головки и напряжения питания. Усилитель относится к категории ультралинейных усилителей класса А, КПД не более 25%. Для получении 10 ватт, вам нужен блок питания с мощностью 50-70 ватт.

Понравилась схема — лайкни!

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ УНЧ

Смотреть ещё схемы усилителей

УСИЛИТЕЛИ НА ЛАМПАХ УСИЛИТЕЛИ НА ТРАНЗИСТОРАХ

УСИЛИТЕЛИ НА МИКРОСХЕМАХ СТАТЬИ ОБ УСИЛИТЕЛЯХ

amplif.ru

Транзисторный усилитель класса А | Сабвуфер своими руками

Предлагаемая автором концепция построения мощного выходного каскада УМЗЧ исключает большинство нелинейных искажений, присущих двухтактным выходным каскадам на лампах или транзисторах. Введение следящего питания позволяет достичь очень малых нелинейных искажений — на уровне тысячных долей процента! Такой выходной каскад (его мощность более 20 Вт) вполне пригоден для работы с АС чувствительностью не менее 90 дБ.

Назначение выходного каскада (ВК) усилитель низкой частоты — передать сигнал с выхода усилителя напряжения (УН) на низко-импедансную нагрузку (акустическую систему) с наименьшими искажениями. Очень часто такой усилитель тока выполняют в виде мощного повторителя напряжения на транзисторах.

ВК присущи следующие основные виды искажений: тепловые, кроссоверные, переключательные и искажения, связанные со спадом статического коэффициента передачи тока базы с ростом тока нагрузки. Ну и в некоторой степени проявляются нелинейные искажения, связанные с эффектом Эрли в усилительных приборах.Тепловые искажения обусловлены мгновенным изменением температуры кристаллов и связанным с этим изменением в несколько раз (2…3 раза) статического коэффициента передачи тока базы, а также изменением падения напряжения на эмиттерном переходе.

Это проявляется в виде паразитной амплитудной модуляции полезного сигнала его собственной огибающей [I]. Кроссоверные искажения в ВК, работающем а режиме класса ЛВ, возникают вблизи переходов сигнала через ноль из-за неоптимального выбора тока покоя и нестабильности выходного сопротивления.

Переключательные искажения возникают из-за стабилизирующих режим резисторов, включённых в цепи эмиттеров: или истоков мощных транзисторов. Чем меньше сопротивление этих резисторов, тем меньше переключательные искажения. С ростом тока нагрузки (тока эмиттера, истока) pоcтет и необходимое напряжение на управляющем электроде: например, у биполярных транзисторов

(БТ) — с 0,5 до 2,5 В при изменении тока с 0,1 до 10 А, у полевых транзисторов (ПТ) с вертикальным каналом — с 4 до 6 В. а у транзисторов с горизонтальной структурой канала — с 0,6 до 8 В при изменении тока с 0.1 до 7 А. Это и определяет, наряду с изменяющимся выходным сопротивлением, основную ошибку (искажении) между входом и выходом простого повторителя.

Кроме того, в двухтактных повторителях на комплементарных транзисторах возникают дополнительные искажения из-за их неполной комплементарности, в том числе и на высоких частотах из-за разных частотных свойств. Неудивительно, что многие разработчики до сих пор отдают предпочтение квазикомплементарным ВК.

Транзисторный усилитель мощности без общей ООС, характеризующихся менее широким спектром гармоник по сравнению с усилителями с глубокой ООС, более высоки требования к ВК. Поэтому типовые выходные каскады класса АВ, обычно используемые в усилителях с глубокой ООС, не годятся. Исключением являются ВК с корректором Хаксфорда как на БТ [2], так и на ПТ. (3), а также более сложные повторители с использованием дифференциального каскада [4] или со структурой ОБ-ОK (ОЗ-ОС) [5]. Такие повторители, в том числе и с отрицательным выходным сопротивлением, были представлены и обсуждены на форуме [6].

На основании вышеизложенного в качестве ВК для усилителя мощности низкой частоты без общем ООС наиболее привлекательны всё же повторители на транзисторах в режиме класса А. Основное условие принадлежности к классу А отсутствие режима отсечки во всех режимах работы, т. е. ток сигнала через транзисторы каждого плеча ВК протекает в течение полного периода сигнала.

Однако это справедливо для нагрузки с постоянным импедансом. Акустические системы такой нагрузкой не являются, так как могут иметь существенную просадку импеданса, что неизбежно ведёт к выходу из режима класса А. В однотактных повторителях в качестве нагрузки нередко используют резистор (можно встретить даже дроссель или лампу накаливания), с помощью которого и задают необходимый ток покоя, а с него через конденсатор подают сигнал на акустическую систему.

Искажения такого ВК относительно велики, хотя и низкого порядка, так как нелинейность передаточной характеристики преимущественно квадратичная. Звучание с такими повторителями в усилитель мощности звуковой частоты напоминает звучание с однобитными ламповыми усилителями. Существенно улучшить параметры однотактного ВК можно, если в качестве нагрузки использовать генератор стабильного тока (ГСТ) [7].

По этому пути последовал Чиуффоли (Ciuffoli, его усилитель мощности звука Follower 99), а также разработчики усилителей Grimrni. Однако и это решение улучшает параметры однотакткого ВК недостаточно эффективно. Более высоких параметров (меньшие искажения, низкое выходное сопротивление) можно добиться, используя псевдодвухтактные каскады (8). Дальнейшее усовершенствование одного из повторителей на ВТ представлено на форуме.

В отношении двухтактных повторителей в ВК принято считать, что для достижения малых искажений достаточно взять типовой (например, “тройку” Дарлингтона на БТ или ВК на ПТ) и увеличить ток покоя до выхода в режим класса А. Однако, как показали исследования такого ВК [9], его нелинейные искажения и выходное сопротивление относительно велики и не могут в полной мере отвечать требованиям высококачественного звуковоспроизведения.

Более правильный подход к стабилизации тока покоя с помощью токового шунта был предложен Алисоном ещё в 1972 г., но и шунт не решает в полной мере проблему коммутационных искажений. Среди схем управлении транзисторами в плечах ВК можно встретить и трансформаторные с отдельными выходными обмотками. С помощью термокомпенсированных источников напряжения задают смещение для получения оптимального тока покоя, а через вторичные обмотки трансформатора управляют в противофазе транзисторами плеч ВК.

Преимуществом такого подхода является возможность использования в обоих плечах ВК транзисторов одинаковой структуры, что устраняет недостатки, связанные с неполной комплементарностью мощных транзисторов. Но и этот способ управления также не позволяет отказаться от резисторов в цепях эмиттеров (истоков) источника коммутационных искажений.

Двухтактный повторитель можно сделать на транзисторах одинаковой структуры с использованием отражателя тока [10]. Такое решение позволило существенно повысить параметры маломощных повторителей. Суть идеи состоит в том, чтобы сохранить режим А при максимальной амплитуде выходного напряжения и обеспечить ток транзистора, работающего в режиме повторителя, строго постоянным. С целью устранения тепловых искажений в предлагаемом здесь ВК, наряду со стабилизацией тока повторителя, стабилизировано и напряжение на нём посредством дополнительного следящего каскада, как показано на рис.1.

ВК выполнен на распространенных полевых транзисторах вертикальной структуры IRF9630, IRF64-0. Входной сигнал поступает на повторитель напряжения на транзисторе VT2 с каналом р-типа. Он же играет роль термокомпенсатора напряжения смещения для транзистора выходного каскада. С целью уменьшения нелинейных искажений повторитель нагружен на генератор стабильного тока (ГСТ) с током около 20 мА на транзисторах VT1, VT3. Выходной же повторитель выполнен на транзисторах VT5—VT7, примем VT5 обеспечивает следящее питание транзистора VT6, a VT7 входит в узел прецизионного масштабного отражателя тока.

Одновременно входной сигнал поступает на полевой транзистор VT4 — преобразователь напряжение—ток относительно плюсовой шины питания. Питание преобразователя повышено на 5 В с помощью изолированного стабилизированного источника напряжения U2. Теоретически надбавка напряжения питания должна быть равна напряжению затвор—исток транзистора VT4, в этом случае падение напряжения на резисторе R9 равно напряжению питания верхнего плеча ВК.

В практической реализации это напряжение принято равным 5 В, чтобы использовать интегральным стабилизатор на микросхеме. Питание ГСТ от этого же источника позволяет более полно использовать источник напряжения U3 (сделать ограничение максимальной амплитуды сигнала более симметричным и близким к напряжению питания).

На микросхеме DA1, транзисторе VT7 и резисторах RIO, R11, R13, R14 выполнен прецизионный масштабный отражатель тока. Подстроечным резистором R11 выставляют расчётный ток покоя. Резистор R14 должен иметь малый температурный коэффициент (ТКС), его можно сделать из константана или манганина.

В качестве транзистора VT7, кроме ПТ. можно использовать мощный транзистор Дарлингтона n-р-n структуры, в качестве ОУ необходимо использовать быстродействующие микросхемы с минимальным напряжением питания не более +/-5В, способные работать с единичным коэффициентом усиления, например, AD823, ОРА134, ОР275. ОР249. ОРА627. LT1122, AD845, AD843 и др.

Из ОУ более ранних разработок можно использовать LM318 (LM118, LM218). Для увеличения нагрузочной способности выходы сдвоенных ОУ можно объединять через резисторы сопротивлением 100…200 Ом. Все ПТ и диод VD1 должны быть закреплены на общем теплоотводе. Источник питания усилителя, стабилизированный на напряжение +/-20в, выполнен по схеме из [11], но выходное напряжение увеличено за счёт включения последовательно со стабилитронами светодиодов красного свечения.

Кроме того, добавлены изолированные источники питания с напряжением по 5В (на микросхемах стабилизаторов LM78L05, LM79L05 или аналогичных). Это позволило получить максимальную амплитуду выходного сигнала до ± 19,5 В (при общем суммарном напряжении питания ВК 40 В). Спектр гармоник при выходной мощности 14 Вт (амплитуда напряжения 15 В) на частоте 20 кГц показан на рис. 2.

Как видно из графика, спектр гармоник содержит в основном вторую и третью гармоники и носит спадающий характер. В качестве мощных транзисторов, кроме IRF640, можно использовать IRFP140, IRFP150. С транзисторами IRFP240 нелинейные искажения возрастают примерно на порядок, т. е. до 0,01 %.

Для минимизации искажений мощного повторителя (да и всего УМЗЧ) важна стабильность его выходного сопротивления, которое зависит как оттока ПТ. так и от температуры его кристалла. А так как ток стока и выделяемая на транзисторе VT6 мощность постоянны, то и все виды искажений, в том числе и тепловые, минимальны. Например, сопротивление канала исток—сток транзистора IRF640 при изменении температуры кристалла с 25 до 150 °С увеличивается в 2,5 раза.

Кроме того, нелинейные искажения минимальны при оптимальном импедансе нагрузки. Его отклонение (как в плюс, так и в минус), что имеет место для реальных АС, ведет к росту второй гармоники при сохранении всех остальных. Преимущества предлагаемого каскада наиболее заметно проявятся при полосовом усилении СЧ-ВЧ с современными динамическими головками (с постоянным импедансом).

Для полосы же НЧ более пригодны ВК с отрицательным импедансом, например, с корректором Хаксфорда или по структуре ОБ-ОК с охватом ОС. Что касается применимости для полосы НЧ выходных каскадов с токовым выходом (ИТУИ), который увеличивает отдачу АС в области основного резонанса НЧ-головки, для линеаризации результирующей АЧХ включают параллельно этой головке последовательный LC-фильтр оптимальной добротности.

Получаемый эффект, по моему мнению, напоминает работу АС с фазоинвертором (с теми же недостатками). На самом деле в этой области частот головка слабо контролируется самим ВК, и большая часть тока ВК уходит в LC-фильтр. Выравнивание АЧХ лучше делать с помощью корректора Линквица, а ВК с отрицательным выходным импедансом даёт эффект, похожий на действие ЭМОС.

Теперь о мощности, выделяемой в ВК. В отсутствие сигнала на выходных транзисторах выделяется суммарная мощность 100 Вт (40В х 2,5А = 100 Вт, по 50 Вт в пленах).

На рис. 3 показаны колебания мощности, рассеиваемой на выходных транзисторах VT5, VT6 и VT7 при амплитуде выходного напряжения 4В и 16B. Анализ показывает, что для верхнего плеча повторителя рассеваемая мощность на транзисторе VT6 равна примерно 9 Вт во всех режимах работы ВК. Остальные 41 Вт выделяются на транзисторе VT5, обеспечивающем следящее питание. Тепловые искажения транзистора VT5 могут сказываться только на эффекте Эрли транзистора VT6, но это ничтожно малые искажения по сравнению с другими видами искажений.

На нижнем плече ВК (VT7) в отсутствие сигнала выделяется мощность 50 Вт (20 В х 2,5 А = 50 Вт). По мере увеличения выходного напряжения средняя мощность, выделяемая этим транзистором, снижается примерно до 35 Вт при выходном напряжении 16 8 на нагрузке 8 Ом. Но гак как этот транзистор работает в режиме прецизионного масштабного отражателя тока с глубокой ООС, то и тепловые искажения этого транзистора существенно подавлены и не сказываются на точности работы отражателя. При увеличении напряжения питания до +/-25 В в качестве выходных транзисторов следует использовать спаренные транзисторы, в том числе и более мощные, например. IRFP140, IRFP240, IRFP150.

При этом неискаженная выходная мощность достигает 25 Вт при токе покоя 3А и средней рассеиваемой мощности на выходных транзисторах около 150 Вт (по 75 Вт на плече), что потребует принудительного охлаждения теплоотводов выходных транзисторов. В случае отсутствия для БП сетевого трансформатора с дополнительными отдельными обмотками для изолированных источников питания 2×5 В можно использовать автогенераторный конвертор с напряжений 20 В на 2×5 В (нестабилизированное) по схеме на рис. 4, а также с более сложным трансформатором на основе ГСП магнитофонов “Маяк-001”, “Электроника ТА1-003” или других, либо отдельными готовыми конверторами ТМА-1505D, MAU-151, VBTI-SI5-S5-SMT, PS1R5-12-5, SPS1 R5-12-5 и другими, снизив напряжение питания до оптимального

для входа конвертора.

Трансформатор Т1 выполнен в броневом магнитопроводе 22Б-22 из феррита М2000НМ1 или на кольце типоразмера «20x10x5». Обмотка I содержит 20 витков провода ПЭВ-2 0.33, обмотки II и III содержат по 11 витков того же провода. Достоинство такого конвертора в простоте трансформатора и отсутствии необходимости фазировки обмоток. Частота преобразования зависит от ёмкости конденсатора С6.

При использовании стабилизаторов LM78L05, LM79L05 число витков вторичных обмоток необходимо увеличить в 1.5 раза, т. е. до 16 витков. При этом дополнительное напряжение в нижнем плече может быть нестабилизированным от 5 до 8 В. Помехоподавляюший дроссель L1 намотан на металлопорошковом кольце (iron powder core) С12-Б4 (Т50-52В — кодировка Micrornetals) зелёного цвета и содержит две обмотки по 25 витков провода ПЭВ-2 0,22. За неимением кольца из альсифера можно использовать ферритовое М2000НМ типоразмера К12x6x4,5 или аналогичное.

О налаживании. Подстроенным резистором R1 выставляют ноль на выходе ВК при литании от источника с “заземлённой” средней точкой или половину напряжения питания (по 20 В на конденсаторах С8, С9) при питании от источника 40 В с “незаземлённой” средней точкой. Регулировкой подстроенным резистором R11 устанавливают расчётный ток покоя (2,5 А) или по минимуму нелинейных искажений при амплитуде выходного напряжения на 3…5В ниже напряжения питания одного плеча ВК.

www.radiochipi.ru

Однотактный усилитель JLH класс А усилителя JLH усилители класса А транзисторов

Однотактный усилитель JLH класс А подробно

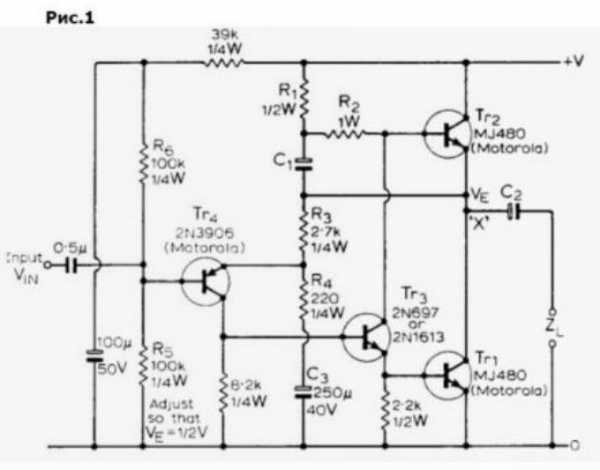

На Рис.1 представлена оригинальная схема усилителя в том виде, в каком она была опубликована в 1969 году:

Общее усиление этой схемы около 600 при разомкнутой цепи отрицательной обратной связи. Когда цепь обратной связи замкнута, усиление определяется отношением сопротивления резисторов (R3 + R4) / R4. Для указанных в схеме номиналов общее усиление около 13, а отрицательная обратная связь имеет глубину около 34 дБ. При этом выходное сопротивление усилителя JLH составляет не более 0,16 Ом.

Полное сопротивление (импеданс) электролитического конденсатора С3 на звуковых частотах крайне мало, если сравнивать его с сопротивлением резистора R4, соответственно, его влиянием можно пренебречь. Для постоянного тока С3 имеет бесконечное сопротивление и благодаря этому через резистор R3 обеспечивается 100% отрицательная обратная связь, жестко стабилизирующая режимы работы транзисторов выходного каскада.

Резисторы R1, R2 совместно с конденсатором C1 образуют источник стабильного тока. Ток покоя выходного каскада, работающего в классе А, изменяется подбором соотношения резисторов R1 и R2. Усилитель чувствителен к изменению сопротивления нагрузки и для получения от него максимальной выходной мощности и минимума искажений для колонок сопротивлением 4, 8 или 16 ом номиналы резисторов R1 и R2 и конденсатора С1 должны быть различными.

Резисторы R6 и R5 задают рабочую точку (смещение) первого каскада. Изменением номинала резистора R5 нужно добиться установлению на выходе (точке Х) усилителя JLH половины напряжения источника питания. При выходном постоянном напряжении равном половине напряжения питания усилитель отдает максимальную мощность с минимальными искажениями.

Топология усилителя JLH очень лаконична и изящна: Первый каскад с общим эмиттером, за ним идет фазоинверсный каскад и потом двухтактный выходной каскад работающий в классе А.

Сопротивление нагрузки и номиналы элементов

Перевод оригинального текста Джона Линсли Худа:

(…Кремниевые транзисторы NPN, сделанные по планарной технологии прекрасно работают на высоких частотах, что способствует устойчивой работе усилителя на реактивную нагрузку, которой является акустическая система. (это пишет Джон Линсли Худ в 1969 году про недавно освоенные промышленностью биполярные транзисторы с граничной частотой 4 МГц). Мне не удалось найти комбинацию значения емкости и индуктивности для нагрузки, которые бы привели к возбуждению усилителя. В своих экспериментах я заметил, что нагрузка со значительной индуктивностью может привести к неустойчивости усилителя. Для устранения возможного самовозбуждения усилителя достаточно зашунтировать резистор R3 конденсатором небольшой ёмкости. При этом полоса рабочих частот несколько ограничивается выше 25 кГц…)

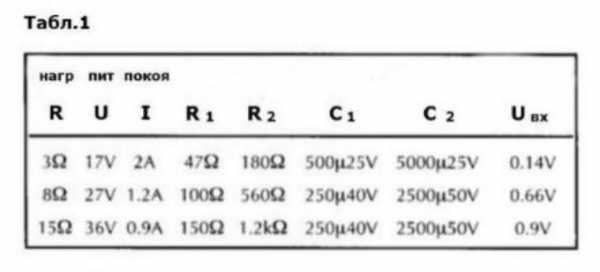

Усилитель без проблем работает с нагрузкой сопротивлением от 3 до 16 Ом. Для получения максимальной выходной мощности и минимума искажений номиналы нескольких резисторов и конденсаторов следует изменить. Оптимальные номиналы резисторов и конденсаторов для разных сопротивлений нагрузки указаны в Табл.1:

В таблице указана зависимость необходимого напряжения питания, тока покоя, входного переменного напряжения и номиналов отдельных элементов от сопротивления нагрузки. При напряжении питания свыше 30 Вольт транзистор Tr 3 типа 2n697 нужно заменить на транзистор типа 2n1613, а входные транзисторы Tr1 и Tr2 типа mj480 на тип mj481.

Чтобы усилитель не перегревался, выходные транзисторы должны быть установлены на радиаторы с площадью поверхности не менее 1500 кв.см. на выходной транзистор. Каждый выходной транзистор в постоянном режиме рассеивает мощность от 17 до 25 Ватт. Это плата за простоту схемы, режим работы выходного каскада в классе А и высокое качество звучания.

Усилитель JLH имеет небольшое входное сопротивление и для его согласования с предыдущими устройствами и получения минимальных искажений выходное сопротивление предварительного усилителя или CD плейера должно быть низким, и не превышать нескольких кОм.

Подбор транзисторов

Джон Линсли Худ провел множество экспериментов, чтобы выяснить, как зависят искажения и выходная мощность усилителя от характеристик транзисторов. Автор выяснил прямую зависимость величины искажений от идентичности коэффициентов усиления пары выходных транзисторов. При этом, чем точнее были подобраны транзисторы по коэффициенту усиления и обратному току коллектора в выходном каскаде, тем меньше были нелинейные искажения усилителя. Искажения довольно сильно зависели и от абсолютного значения статического коэффициента передачи тока транзисторов. Чем больше был h31э, тем меньше были искажения.

Минимальные искажения и максимальное качество звучания были достигнуты применением в выходном каскаде тщательно подобранной пары выходных транзисторов с коэффициентом усиления по току не менее 100. В фазоинверсном и первом каскадах усилителя так же потребовался жесткий отбор транзисторов по максимальному значению статического коэффициента усиления.

При этом марка транзисторов и фирма производитель на конечные параметры усилителя влияла намного меньше, чем идентичность характеристик и высокий статический коэффициент усиления.

Замена входного транзистора 2N4058 компании Texas Instruments на 2N3906 от Motorola ни на характеристики, ни на звучание существенного влияния не оказала. Чего нельзя сказать о их статическом коэффициенте усиления. Так со значением этого параметра во входном каскаде = 150 искажения усилителя были на 30 % больше, чем с транзистором, имевшим h31э = 250.

Максимальное влияние на уровень искажений усилителя JLH оказывают транзисторы выходного каскада. В таблицу сведены результаты экспериментов Джона Линсли Худа для транзисторов с разными коэффициентами усиления (h31э) Табл.2:

Согласно таблице, общие нелинейные искажения усилителя JLH минимальны, когда коэффициенты усиления базового тока (h31э) транзисторов в выходном каскаде максимальны по абсолютному значению и равны между собой. Если возможность точно подобрать транзисторы отсутствует, то транзистор с наибольшим коэффициентом усиления нужно использовать в нижнем плече в качестве Tr1. Наименьшие искажения были получены при подборе транзисторов с идентичными коэффициентами усиления не в статическом режиме, а при токе коллектора близким к току покоя.

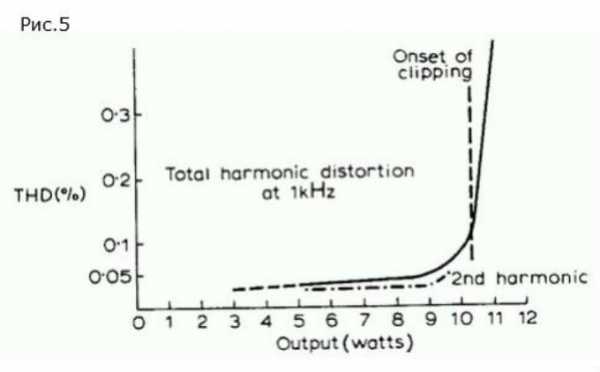

Измерения показали, что при мощности усилителя, близкой к максимальной в спектре искажений доминирует вторая гармоника, а сам спектр искажений довольно быстро спадает с частотой. На экране осциллографа наблюдалась картина весьма похожая на таковую у ламповых усилителей, работающих в классе А.

Характеристики и звучание

Автор тщательнейшим образом измерил основные характеристики усилителя:

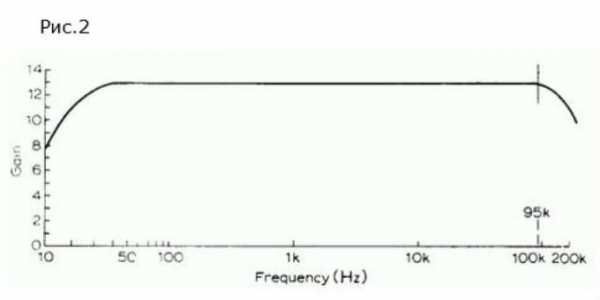

Амплитудно-частотная характеристика усилителя оказалась абсолютно линейной в диапазоне частот от 50 Гц до 90 кГц Рис.2:

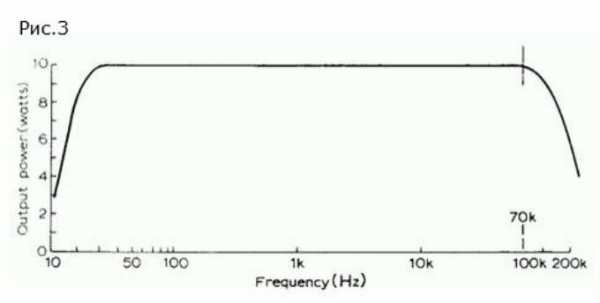

Выходная мощность от частоты практически не зависела Рис.3:

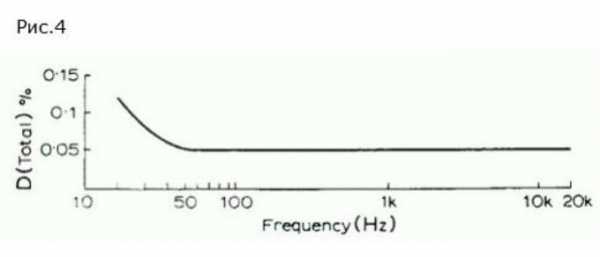

Коэффициент гармоник на самых нижних частотах плавно увеличивался из-за влияния конденсатора С3. Зависимость коэффициента гармоник от частоты представлена на Рис.4:

Зависимость искажений от выходной мощности усилителя на частоте 1кГц Рис.5:

Полученные Джоном Ли Худом характеристики усилителя были далеки от установившихся в то время стереотипов с их многими нулями после запятой. Но они очень походили на характеристики ламповых усилителей и вселяли уверенность в правильности конструкторского подхода.

Для сравнения качества звучания этого усилителя класса А с другими аппаратами был устроен сравнительный тест. В качестве эталонного Джон Линсли Худ применил собственноручно построенный ламповый усилитель по схеме «Williamson». Для сборки лампового усилителя были применены наиболее качественные (из имевшихся на то время) компоненты: трансформаторы, лампы, пассивные элементы. Ламповый усилитель был тщательно настроен и перед тестами прогревался больше недели.

Контрольная группа слушателей, среди которых присутствовали звукорежиссеры и музыканты в «слепом» тестировании этих двух усилителей не смогла выявить явного лидера. Тогда автором был устроен тест шести различных усилителей: промышленных и авторских, ламповых и транзисторных, работавших в классах А и в АВ. Так же в тесте присутствовали оба усилителя Джона Линсли Худа: ламповый «Williamson» и новый транзисторный JLH.

При быстром переключении между разными усилителями (когда не приходилось физически пере присоединять акустические системы и источник сигнала к разным аппаратам) удалось выявить некоторые нюансы в их звучании. При общей схожести звучания транзисторного JLH и лампового «Williamson» у транзисторного JLH самые верхние частоты оказались лучше проработанными, а бас был намного «плотнее».

Звучание усилителей класса А и АВ различались намного сильнее. У транзисторного JLH явно отсутствовала «жёсткость» на верхних частотах, особо заметная в звучании струнных музыкальных инструментов. В целом звук усилителя JLH был открытым и лёгким. Стоит заметить, что у хорошего усилителя класса АВ недостатки проявляются только при прямом сравнении «лоб в лоб» с усилителями, работающими в классе А.

P.S. Транзисторный усилитель класса А JLH по КПД, массе, размерам и выделению тепла явно проигрывал усилителям класса АВ, но разница в их звучании того стоит!

Ссылки по теме

aovox.com