Виды письменных источников и приемы их использования

- Войти

- Регистрация

- Схемы

- Биология

- История

- Математика и алгебра

- Медицина

- Обществознание

- Педагогика

- Политология

- Право

- Психология

- Русский язык

- Социология

- Физика

- Философия

- Химия

- Экономика

- Прочее

- Книги

- Биология

- География

- История

- Математика и алгебра

- Медицина

- Обществознание

- Педагогика

- Политология

- Право

- Психология

- Русский язык

- Социология

- Физика

- Философия

- Химия

- Экономика

- Прочее

xn--e1aogju.xn--p1ai

1.4. Исторический источник и историческое пособие

Исследователь может изучать прошлое не только на основе исторических источников во всем их многообразии. Он имеет дело не с историческими фактами, а с их отражением в сознании людей определенного времени, не с фактами в полном объеме, а с их остатками. Этот процесс можно передать через следующую схему:

факт-событие – исторический источник — факт-знание

Таким образом, исторический источник – это непосредственное отражение действительности. Если мы изучаем отдельный вид письменных памятников – исторические произведения, то возникает проблема отличия исторических источников и исторических пособий, ибо уже летописец предстает перед нами как первый историк. Вместе с тем, цель летописца — описание современных ему событий. Он выступает как свидетель. Описание прошлого — только основание его труда.

Целью же исторического пособия (возьмем к примеру произведение М. Стрыйковского) является обобщение наработанного материала, сравнение и уточнение определенных фактов действительности. Описание действительности в таких исторических трудах дается или очень кратко, или же вообще отсутствует. Безусловно, такого рода обобщающие произведения написаны более совершенным языком, более доступны и понятны исследователю. Но в таком случае исследователь вынужден (довольно часто без определенного на то основания) доверять своему предшественнику и пользоваться еще в большей степени искаженной информацией.

В качестве «пособия» (в семиотическом смысле) могут выступать вещественные и другие типы источников. Так, например, выполненные копии мебели ХVII, ХVIII или других столетий, представленные в виде музейных экспонатов источниками не являются, а представляют собой пособия, на основании которых мы можем получить представление о внешнем виде данного рода источников. Но если сами источники не сохраняются до наших дней, то в качестве последних выступают исторические пособия.

Таким образом, деление произведений на исторические источники и пособия довольно условное. Часто исторические источники дошли до нас только благодаря историческим пособиям через определенный пересказ, цитирование и т. д. Поэтому после соответствующего уточнения исследователи используют историческое пособие в определенной его части в качестве источника (как пример можно привести труды В.Н. Татищева, М. Стрыйковского и т. д.).

На определенном этапе развития науки, становления ее методологии определяется новый этап – появление исследований, основанных не только на эмпирическом обобщении, а и на определенном методическом основании. Вместе с тем, исследования (исторические и др.) могут быть объектом изучения. В таком случае следует говорить об истории науки, например, историографии. Последнюю можно рассматривать и как часть источниковедения, поскольку она изучает специфические (историографические) источники.

1.5 Виды письменных источников и особенности их изучения

1.5.1 Документальные источники

1.5.1.А. Законодательные документы

Законодательные источники – нормативные документы, санкционированные верховной властью и имеющие высшую юридическую силу в пределах определенной территории. Они составляют основу системы права государства.

Право, как известно, возникает вместе с появлением государства. Законодательство поэтому относится к тем видам источников, которые, возникнув, сохраняются до настоящих дней. Однако в его развитии можно выделить следующие периоды:

1. Зарождение и становление законодательства охватывает период от появления первых государств и первых памятников права (наиболее знаменитый из которых – законы вавилонского Хаммурапи XVIII в до н. э.) и завершается рецепцией римского права в XIII – XIV вв. в странах Западной Европы. В Древней Греции правопорядок назывался «законом» или «законами». Древние правовые обычаи, в значительной степени основывавшиеся на религии, были в VII в. до н. э. заменены расширенными и кодифицированными правовыми нормами. В период римской империи происходит создание и фиксация обязательных правовых норм, которая оказала влияние на юридическую мысль средних веков и нового времени (римское право). История римского права начинается с Законов 12 таблиц, которые в середине V в. до н. э. письменно закрепили существовавшие правовые нормы и легли в основу всего дальнейшего развития законодательства. Развитие римского права увенчалось составлением в Византии в VI в. н. э. при императоре Юстиниане Свода гражданского права (Corpus juris civilis). На протяжении данного периода преобладающая часть повседневных отношений человека с окружающими регулировалась нормами обычного права (бел. «звычаёвага»), традицией. Она, обычно, не находила отражения в письменных памятниках, ибо не нуждалась в санкции (утверждении законодательной властью). Такого рода фиксация имела место в случаях, когда обычай приходил в противоречие с новыми отношениями, формирующимися в обществе, и нуждался в некоторой корректировке.

Становление системы источников права отражает и процесс выделения права из религии в ходе усложнения общества. Каждый новый памятник отражал неспособность предшествующих выполнить свои функции (чем объясняется в частности появление Сунны после Корана, «рукотворных» источников права после божественных). По существу новые нормы создаются путем придания иного смысла древнему обычаю или предписаниям Священных книг.

Уже с конца V в. у германских народов стали появляться своды судебных правил, известные как «правды». На Британских островах они появляются в VII – XI вв.; на Руси в Х – ХII вв; в Скандинавии – XII – XIII вв. Название их обычно этноуказательно («Салическая Правда», «Русская Правда»). Правды представляли собой запись действовавших правовых норм, традиции (обычного права) – однако с теми дополнениями и изменениями, которые были вызваны как развитием феодальных отношений, так и воздействием церкви. В.О. Ключевский, например, предполагал, что «Русская правда» возникла и действовала в рамках церковной юрисдикции. Действительно, поскольку в отличие от Западной Европы на Руси отсутствовала рецепция (заимствование и освоение) римского права, то аналогичную роль здесь играли правовые нормы, зафиксированные в Библии. К сожалению, история канонического права исследована еще недостаточно. Первые памятники права, таким образом, представляли собой преимущественно сборники судебных обычаев, а закон на ранних этапах развития государства несущественно отличался от судебного решения по частному вопросу.

2. Законодательство нового времени (XVI — начало ХХ вв.). Данный этап развития законодательства был вызван становлением централизованных государств, формированием капиталистических отношений. На этом этапе преодолеваются правовые особенности, характерные для разных областей (земель) государства, на основе традиций и заимствований строится единый свод законодательства.

На территории Беларуси, в ВКЛ этот процесс начался с «Судебника» Казимира IV 1468 г. и завершился Статутами 1529, 1566 и 1588 гг. Заключительным этапом становления единого Российского законодательства стало Соборное Уложение 1649 г.

На этом этапе еще в большей степени получают отражение специфические особенности законодательства отдельных государств, отчетливо заметные при сравнении Статута 1588 г. и Соборного Уложения 1649 г.

Буржуазные революции в западноевропейских государствах привели к обособлению законодательной ветви власти. Определенное разграничение трех ветвей власти (судебной, исполнительной, законодательно) можно заметить и в Статуте 1588 г. Естественно, что это позволяет более отчетливо выделить собственно законодательные документы. Ибо в условиях существования абсолютной монархии, когда вся власть принадлежит одному лицу очень сложно классифицировать нормативные акты.

Завершение этого этапа приводит к появлению конституции – основного закона. Поэтому отличают конституционные законы (требующие, как правило, для принятия или изменения 2/3 большинства в законодательном органе) и обычные, которые издаются в соответствии с конституцией. На протяжении этого периода вырабатывается определенная процедура принятия законодательных документов. Она распадается на ряд стадий: законодательную инициативу, обсуждение проекта, принятие закона, обнародование закона. Знание особенностей этой процедуры в различных государствах дает исследователю ценный материал для изучения. Исследование же только публикации может привести к серьезным ошибкам и заблуждениям. Следует в связи с этим отметить еще одну черту законодательства нового времени – регламентированную публикацию законодательных документов.

В Российской империи и некоторых других государствах процесс отделения законодательной ветви власти относится преимущественно к началу ХХ в. (хотя некоторые изменения в этом отношении заметны уже с XVIII в.)1. Отсюда сложность определения самого понятия «закон». М.Ф. Владимирский-Буданов и ряд других исследователей выделяют два критерия: 1) наличие подписи императора, 2) фиксированный порядок принятия. Оба они являются достаточно спорными. На практике исследователи по истории Российской империи относят к законодательным документам то, что было опубликовано в Полном собрании законов Российской империи.

3. Законодательство новейшего времени. Одним из существенных изменений явилось становление международного права. Ярким феноменом этого этапа является также становление советской системы законодательства. В условиях советской правовой системы единственным источником права признавался нормативный акт. А понятие «система источников права» заменялось на «систему законодательства». Таким образом, скрывалась подчиненность закона актам нормотворчества правящей партии и бюрократического государственного аппарата.

В условиях идеологизации всех сфер жизни осуществлялась интерпретация закона (в том числе основного закона – конституции) как программы действий по реализации идеологической доктрины. Смена последней предполагала смену конституции. В условиях реального нарушения норм законодательства 1920-х гг., в 1930 – 1950-е гг. широкое распространение получила практика совместных постановлений партии и правительства.

При изучении законодательства западных стран необходимо учитывать, к какой системе права они относятся – континентальной или англосаксонской. Континентальная система базируется на римском праве, приспособленном к новым условиям французской революцией XVIII в. и Наполеоном I. Для англосаксонской системы характерна опора на судебные прецеденты и традиции. Судебный прецедент в данном случае означает, что решение суда высшей инстанции является обязательным для судов низших инстанций при рассмотрении аналогичных вопросов. Традиция определяет большую роль в английской конституционной системе, для которой характерно отсутствие писаной конституции. Англосаксонская система распространена в Англии и США, континентальная – в странах европейского континента.

Следует также подчеркнуть, что без учета особенностей традиционного права нельзя объяснить многие явления правовой действительности новейшего времени. Распространенность религиозного правопонимания объясняет почти повсеместное провозглашение в развивающихся мусульманских странах исламских принципов и отказ от конституции.

При изучении законодательных источников следует помнить, что каждая правовая норма и закон в целом устанавливают обязательные нормы поведения, но они не выполняются всеми гражданами государства. Для исследователя не должно существовать предубеждений (например – «сталинская» конституция 1936 г. и «передовые» положения Статута 1588 г.). Необходимо уточнение реального воздействия правовых норм на жизнь общества и их выполнения на основе других источников (в том числе повествовательных).

Анализ законодательных документов требует освещения ряда условий, места, времени и обстоятельств, в которых принимается данный закон. Следует учитывать, что пока он действует, соблюдение зафиксированных в нем норм не стало общим правилом. В то же время законы несколько запаздывают относительно причин, их породивших.

Если законодательные документы формировались как средство влияния на массы, необходимо уточнить, в какой степени государство имело необходимые механизмы для реализации их положений.

Определенную сложность представляет анализ юридической терминологии. Это требует глубокого знания правовых традиций страны (или региона), какие политические силы выступали за (и какие – против) принятия данного закона, какие аргументы приводились, принимались ли (и кем) аналогичные законы ранее, имеются ли в принятом законе противоречия и т. д. При этом необходимо, конечно, пользоваться наиболее надежными издания законодательных документов.

studfiles.net

Введение в историю — Письменные источники

В последнее время появился новый вид письменных источников: тексты, написанные при помощи компьютера, и хранящиеся в электронном виде.

Письменные источники могут быть на…

Камне – наиболее древние и зачастую лучше всего сохранившиеся надписи, высеченные на стенах пещер, гробниц, каменных плитах, к ним можно отнести и надписи на глиняных табличках и др.

Надпись на стене гробницы в Египте. Лист глиняной «книги».

Папирусе — папирус изготавливали из тростника растущего в Египте. Он был похож на тонкий сероватый картон. Длинные исписанные листы папируса склеивали и скручивали в свитки.

Тексты на папирусе. Древний Египет.

Пергаменте — кожа телят или овец, выделанная особым способом, гладкая, тонкая и очень прочная. Благодаря пергаменту на смену свиткам пришла сшитая из листов книга. Но пергамент чрезвычайно дорог. Ведь на одну только книгу требовались шкуры целого стада животных.

Книга. Пергамент.

Бересте – данный материал для письма применяли в Древней Руси. При раскопках в Новгороде найдены сотни берестяных грамот и в том числе школьная тетрадь мальчика Онифима. Берестяные грамоты обнаружены так же в Смоленске, Пскове, Старой Руссе, Твери и других городах.

Берестяная грамота. Рисунки мальчика Онифима.

Бумаге – известно, что первыми бумагу в виде листов стали изготавливать китайцы около 2 тысяч лет назад. Примерно 1000 лет назад она появилась в Европе. Благодаря дешевизне изготовления (бумага в разное время изготовлялась из растительных волокон, тряпья, древесной целлюлозы) она быстро стала самым распространенным материалом для письма вытеснив пергамент, увеличилось количество книг, появились печатные станки.

wwedenie.ucoz.com

§ 6. Письменные источники

Письменные источники, рукописные и печатные, являются фундаментом исторических исследований. Там, где они отсутствуют, историк бродит в потемках, и на страницах исторических изданий появляются пробелы, трудно восполняемые изучением всех других видов исторических источников.

Среди рукописных памятников различают подлинники и копии. Количество подлинников для древнейших времен очень невелико. Так, из древнейших русских актов XII в. только один дошел до нас в подлиннике — грамота великого князя Мстислава и его сына Всеволода Новгородскому Юрьеву монастырю (около 1130 г.). Большинство древнейших письменных источников сохранилось в позднейших копиях. Древнейший список Начальной летописи относится только к XIV в., тогда как ее текст был составлен не позднее XII в. Наиболее близки к подлинникам древние копии, но и позднейшая копия в иных случаях может лучше сохранить древний текст. Содержание того или иного памятника (его редакция) не всегда зависит от древности списка, в котором этот текст дошел. Некоторые: списки Русской Правды XVI в. сохранили лучший текст, чем списки XV в. Многие памятники X—XII вв. дошли до нас в очень поздних копиях или списках. «Слово о полку Игореве» стало известно в списке XV—XVI вв., хотя сам текст «Слова» написан в XII в. Наоборот, некоторые позднейшие памятники XIII в. дошли до нас в очень древних списках (например, послание митрополита Кирилла конца XIII в.).

К письменным памятникам относятся также многочисленные печатные издания. Официальной датой выхода первой русской печатной книги является 1 марта 1564 г., когда вышла первая книга Московской типографии, имеющая выходной лист с указанием года напечатания; известны и более ранние московские издания, не имеющие, однако, выходных листов.

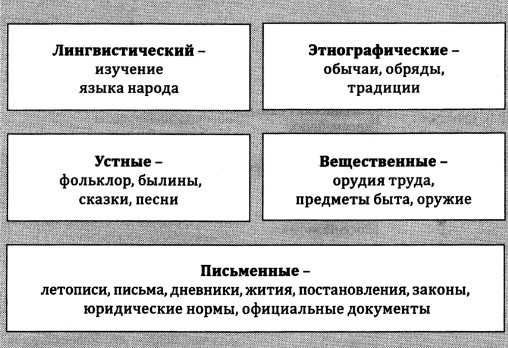

Виды письменных источников могут быть разделены на две большие группы: памятники литературного и памятники актового характера. К первой группе относятся летописи, хроники, хронографы, жития, мемуары, памфлеты и т. д. Ко второй группе принадлежат все грамоты или акты в широком смысле этого слова, законодательные памятники, письма, юридические документы и т. д.

К письменным источникам относятся также надписи на предметах или памятники эпиграфического характера.

При изучении исторических явлений необходимо пользоваться всеми видами исторических источников. Примерами такого все —

[12]

стороннего изучения источников являются знаменитые работы А. А. Шахматова. Покойный русский ученый достиг больших результатов только благодаря тому, что он, кроме письменных источников, глубоко изучил показания устной словесности, лингвистические и даже археологические памятники.

Каждый из перечисленных видов исторических источников требует к себе особого подхода. Но для историка особую важность имеют источники письменные. Поэтому весь дальнейший курс будет рассматривать в основном источники письменного характера, имея в виду, что источники вещественные, этнографические и лингвистические, как и устная словесность, должны быть освещены в особых сочинениях, написанных специалистами указанных дисциплин.

Изложение расположено в хронологической последовательности, так как «решающим условием прочного усвоения учащимися курса истории является соблюдение историко-хронологической последовательности в изложении исторических событий…» (Постановление СНК и ЦК ВКП(б) от 16 мая 1934 г.).

studfiles.net

2.3. Вид исторических источников – основная классификационная единица источниковедения

2.3. Вид исторических источников – основная классификационная единица источниковедения

Основная классификационная единица в источниковедении – вид исторических источников. Видовая классификация разработана применительно к письменным историческим источникам, что вполне понятно, если учесть особое значение письменных исторических источников для исторической науки (о чем шла речь в предыдущем подразделе).

Л. Н. Пушкарев, системно проанализировавший советскую историографию по проблеме классификации исторических источников, переходя с уровня классификации исторических источников по типам на уровень классификации по видам, пишет:

…ни содержание, ни происхождение источника не могут быть положены в основание деления письменных источников на виды <…> в основе этого деления лежит уже проанализированная выше структура, внутренняя форма источника. Не содержание источника предопределяет собою видовые отличия, а те внутренние связи, в которых находятся отображенные и воплощенные в источнике черты реальной действительности[203].

И далее:

…представляется более правильным говорить о категории вида как о таком исторически сложившемся комплексе письменных источников, для которых характерны сходные признаки их структуры, их внутренней формы[204].

Мы не можем признать такой подход корректным хотя бы потому, что используемое Л. Н. Пушкаревым понятие «внутренняя форма» уязвимо с точки зрения теории познания. К тому же «внутренняя форма» трудноопределима и, соответственно, не дает четкого критерия для установления видовой принадлежности исторического источника, а это важнейшая составляющая источниковедческого анализа.

Кроме того, такой подход заставляет исследователя отказать статистическим материалам, периодической печати, военно-оперативным и судебно-следственным материалам (как разновидностям делопроизводства) в видовой определенности и заставляет рассматривать их как «особые комплексы близких, однородных по своему характеру источников»[205].

И. Д. Ковальченко, выделив четыре типа исторических источников, отмечает особое значение в источниковедении второй ступени классификации – классификации исторических источников по видам:

В источниковедении широко распространена видовая классификация, в основе которой лежат единство происхождения, общность содержания и назначения определенного круга источников той или иной категории. С информационной точки зрения видовая классификация основывается на прагматическом аспекте информации, а именно на единстве целевого назначения информации для ее получателя, субъекта. Единство цели, для которой выявлялась информация, естественно, обуславливало сходство принципов и методов отражения действительности, форм выражения и использования информации, что, в свою очередь, создает возможность применения единых принципов и методов ее источниковедческого и конкретно-исторического анализа[206].

Как мы видим, в основе этого подхода к классификации исторических источников по видам лежит критерий единства целеполагания. И. Д. Ковальченко выделяет этот критерий с точки зрения прагматического аспекта информации.

Основы такого подхода были заложены, – правда, на иной концептуальной основе – А. С. Лаппо-Данилевским и затем развиты его последователями. При рассмотрении истории источниковедения было показано, что разработка А. С. Лаппо-Данилевским проблемы классификации исторических источников шла во многом в русле сложившейся в XIX в. источниковедческой традиции. Но напомним, что, анализируя вопросы интерпретации исторических источников, А. С. Лаппо-Данилевский особое значение придает телеологической интерпретации, т. е. пониманию исторического источника с точки зрения целеполагания его автора:

…так как всякий источник – реализованный продукт человеческой психики, то историк может сказать, что такой самостоятельный продукт (поскольку он обладает характерными особенностями, отличающими его от произведения природы) вместе с тем оказывается результатом целеполагающей деятельности человека или намеренным его продуктом: он признает самый элементарный источник – какую-нибудь простейшую поделку из кремня или какие-нибудь «черты и резы» уже продуктами преднамеренной деятельности человека; с такой точки зрения он и стремится точнее установить его смысл и истолковывает те, а не иные особенности продукта[207].

На этой концептуальной основе в XX в. в источниковедении была разработана система видов исторических источников разных эпох и культур и выработаны видовые методики источниковедческого анализа. Новую интерпретацию – с точки зрения социальной функции, заложенной в произведении человека в момент его создания, – этот подход получил в концепции когнитивной истории О. М. Медушевской:

Данный подход позволяет утверждать, что универсалия создания продукта является основанием единого подхода к изучению заложенного в продукте информационного содержания. Этот метод имеет свою последовательность задач и их решения, свой алгоритм. Мы утверждаем далее, что универсалия создания продукта имеет собственную схему: продукт создается как изделие, он всегда соединяет функцию, которую он будет выполнять, и структуру, приданную ему для оптимального эффективного осуществления этой функции. Данный подход позволяет утверждать, что набор структур и функций, исторически изменяясь, создает однотипные множества продуктов, имеющих общие видовые свойства. Определяя вид как класс интеллектуального продукта, имеющего общую эталонную структуру, можно далее рассматривать возникновение, исчезновение и распространение тех или иных видов интеллектуального продукта: вид – индикатор происходящих изменений и основная единица для видовой историко-источниковедческой компаративистики[208].

Таким образом, вид исторического источника определяется по целеполаганию его автора и соответствует той социальной функции, которую выполнял созданный человеком продукт – произведение человеческого творчества в породившей его культуре. Соответственно, установление цели создания исторического источника – одна из основных задач источниковедческого анализа и задача непростая. Автор редко прямо пишет о цели своего труда. Но даже если исследователю и удается обнаружить в тексте исторического источника такого рода упоминания, он не может доверять автору, поскольку автор и сам не всегда осознает свою цель. Поэтому продуктивнее определять вид исторического источника по его первичной социальной функции, а система социальных функций задана соответствующей культурой.

Поделитесь на страничкеСледующая глава >

history.wikireading.ru

Письменные исторические источники

Удобная навигация по статье:

Письменные исторические свидетельства

Самым многочисленным и популярным типом источников изучения истории являются письменные источники, к которым относятся: мемуары, исторические исследования, а также документы, анналы и другие аналогичные им объекты (например, литературные произведения). В качестве материала для этой категории источников выступает всё, что может быть использовано для запечатления в письменном виде (металл, камень, глина, кость, кора, папирус, пергамент и бумага), а их форма по большей части зависит от самого материала. Так, они могут быть свитками, переплетёнными книгами, металлическими или глиняными табличками, надписями на скалах и камнях и пр.

Документальные исторические источники

Документальными считаются все письменные источники, которые были составлены с практичными целями: мемориальными, экономическими, политическими и пр. При этом, подобные документы принято делить на частные и политические. К первым относятся: хвалебные надписи, строительные надписи, надгробные эпитафии, мемориальные надписи, монастырские и церковные летописи и книги, заёмные и закладные письма, списки людей (например, воинов, ремесленников или рабов), инвентарные списки, хозяйственные отчёты, духовные завещания, дарственные грамоты, донесения, частная и дипломатическая переписка, а также распоряжения, указы, законы и акты.

Летописи и анналы

Летописи или анналы, в большинстве случаев, являются погодными записями событий, которые их авторы вели в эпоху Средневековья при монастырях, а также дворах монархов и крупных феодалов. Стоит отметить, что сама традиция записывать каждый год самые важные события сформировалась ещё в период Античности. Например, римские жрецы, так называемые понтифики, вели собственный календарь. Обязательным условием такого ведения было как раз перечисление «dies fasti» – дней, когда нужно было отправлять общественные дела, а также «dies nefasti» – то есть, дней, когда это было запрещено. После этого понтифики составляли fasti consulares – списки, согласно которым производилось летоисчисление, в которые они вносили записи о самых важных событиях: стихийных бедствиях, повышении цен, крупных войнах, а также о праздниках и небесных явлениях (затмения, метеориты и пр.).

Летописные своды

Однако, особой монументальностью отличаются средневековые восточнославянские летописные своды, свидетельствующие о крупных княжеских военных походах, поражениях и победах славянской рати, о возведении новых храмов и городов, а также о небесных знамениях и чудесах, рождении и кончине представителей знати. Кроме того, они включают в себя массу преданий, легенд, литературных и церковных произведений, а также знания о жизни простого русского народа, о строительстве и экономике. Поэтому представители официальной исторической науки, изучающие этот период, в первую очередь, используют их для получения знаний обо всех сферах жизни славян.

Палеография

С формальной стороны письменные источники исследуются особой исторической дисциплиной, которая называется палеографией. Основной задачей данной дисциплины является прочтение письменных источников. В её состав входит изучение различных существующих и «мёртвых» алфавитов, манеры и стили письма, а также датировка по формальным признакам (то есть, с учётом оформления, начертания букв, материалу источника и другим факторам). Также, палеография выявляет оригинальные письменные источники и их копии, устанавливая наличие более поздних добавлений текста, исправлений и пр.

Исследованием и анализом исторического содержания рассматриваемого типа источников занимаются специалисты по письменному периоду истории, которых мы больше знаем как историков. Вещественные исторические памятники изучаются археологами, которые не только исследуют уже найденные объекты с письменностью на них, но и сами принимают в их поиске непосредственное участие.

Надписи на дереве, глине, металле и камне

К особой группе письменных источников относятся надписи на дереве, глине, металле и камне, изучаемые эпиграфикой, представляющей подсобную историческую дисциплину.

Тут стоит отметить то, что всё вышеописанное разделение исторических письменных источников по дисциплинам, видам и группам обусловлено не столько формой и содержанием данных источников, сколько различными специализациями людей, которые их изучают. К примеру, надпись, оставленная в прошлом на камне, может принципиально и не отличаться от подобной надписи, выгравированной на медали или монете, но в первом случае за работу примется специалист по эпиграфике, а в последнем – нумизматике.

Изучением текстов, которые были нанесены на папирус – занимается специально созданная дисциплина, называющаяся папирология, а надписями на печатях занимается сфрагистика, текстами, запечатлёнными на гербах – геральдика и т.д.

Таблица: виды исторических источников

|

Видео-лекция: Письменные исторические источники

fox-calculator.ru

Виды исторических источников — описание, особенности и примеры

Одна из главных особенностей истории как науки заключается в том, что исследователь, то есть историк, изучает события, явления, которые канули в Лету, когда-то ушедшие в несуществующую реальность. Отсюда следует, что историк, в отличие от физика или химика, не имеет возможности наблюдать и записывать изучаемый объект.

Таким образом, источник, который содержит какую-либо полезную информацию для изучения, сегодня зовется памятником исторической реальности либо историческим предметом, а также реликтом истории культуры или событий прошлого.

Введение

В нашей статье мы вам расскажем о видах исторических источников. Осуществление грамотного исследования без реликтов невозможно. Дело в том, что если отсутствует исторический источник, это значит, что нет и истории как науки. Это истина, которая не требует доказательств в традиционной историографии. События ушедших лет доходят до человечества в двух видах исторических источников, о которых дальше мы продолжим разговор.

Яркие примеры

Расположение древних населенных пунктов в окрестностях гор и рек, которые протекали несколько веков тому назад, определяли жизнь народов, расселившихся здесь когда-то. Их язык и песни, пословицы и предания, законы, летописи, предметы быта, украшения, книги, а также хроники — все это можно назвать исходным материалом. Именно по этим предметам историк и познает прошлое.

Теоретический аспект изучения вопроса видов исторических источников

Теоретической основой для нашей статьи послужили учебная литература, фундаментальные труды виднейших историков-источниковедов, а также различные статьи исторических, периодических изданий. Следует отметить, что вопросами и классификацией исторических памятников интересовались не только отечественные, но и зарубежные ученые. Во Франции основателями источниковедческой науки являются Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньобос. Их серьезным трудом является книга под названием «Введение в изучение истории». Именно в этой работе ученые и дали первую характеристику типам и видам исторических источников.

Отечественные исследования

В России в начале ХХ века среди историков был признан А.С. Лаппо-Данилевский. Он последовательно и точно разработал типологическую классификацию памятников. В основу его классификации лег принцип степени близости реликта к отраженному в нем явлению.

Огромное признание заслужили схемы видов исторических источников Л.Н. Пушкарева, которые научный свет увидел в 1975 году. Однако спустя 6 лет, а именно в 1981 году, их улучшил И.Д. Ковальченко.

Определение термина

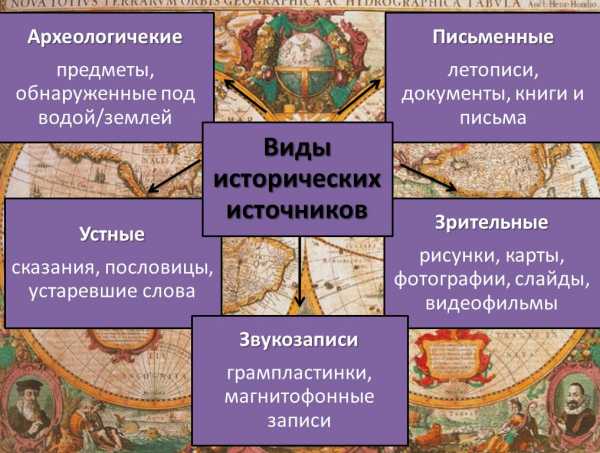

Итак, когда ученый составляет представление о каком-либо историческом факте, то он исследует исторический источник. Что же это такое? Исторические источники – это все те объекты, которые отражают исторический процесс и дают возможность исследовать прошлое человека, то есть все то, что создано им, а также итоги его взаимодействия с окружающим миром. Ниже вы видите схему «Виды исторических источников».

Рассмотрим каждый вид более подробно.

Письменные источники

Данный вид принято отмечать как самый многочисленный. Историки подразделяют его еще на несколько подвидов:

1) законодательные источники включают в себя реликты древнерусского и светского права, своды законов и т. д.;

2) актовый материал;

3) литература и публицистика;

4) делопроизводственные документы;

5) статистические документы;

6) материалы личного происхождения: дневники или переписка;

7) периодическая печать.

К особенностям анализа письменных видов исторических источников относится определение точной даты, а также места их составления. Источниковед пытается определить автора, а также подлинность исторического материала. Кроме того, целью его исследования является определение мотива, для чего был составлен документ. Ученый сравнивает и сопоставляет источник с другими документами, чтобы выявить целостность, которая не противоречит картинам прошлого.

Так, мы с вами рассмотрели письменные типы и виды исторических источников.

Материальные источники

Ко второму типу следует относить вещественные реликты — это архитектурные ансамбли, руины жилищных комплексов, остатки ремесленного производства, украшения, произведения искусства, а также боевые приспособления. На сегодняшний день огромная часть вещественных памятников спрятана под землей или толщей воды. Ежедневно из недр земли специалисты путем раскопок извлекают материальные свидетельства Древнего мира и Средневековья. Ценность археологических работ первостепенна только тогда, когда происходит реконструкция древнейших эпох и этносов, которые не имели письменности.

Таким образом, особенность работы археолога заключается в том, что исследователь часто обращается к применению вспомогательных дисциплин истории, естествознания и точных наук.

Виды вещественных исторических источников преподносят человеку основной пласт информации о явлениях и событиях, которые произошли до момента появления письма, так как они дополняют первую группу источников, но, к сожалению, они не вправе дать археологу полное описание исторического события.

Когда археолог находит материальный реликт, ему предстоит установить возраст находки путем анализа, определить материал, из которого ее изготовили, а также необходимо смоделировать историческую ситуацию, когда использовали данный артефакт.

А мы с вами продолжаем рассматривать виды исторических источников с примерами и переходим к третьей группе – этнографическим источникам.

Этнографические источники

Третий тип материалов представлен памятниками о народах, которые содержат сведения о них, а именно название, ареал расселения, специфику культурной жизни, особенности религиозных верований, обряды и обычаи. Источниковеды отмечают, что невозможно разделить источники по социально-экономическому принципу, так как такая классификация совершенно не соотносится с термином исторического источника, не признают они и разделение источников на «остатки» и «традиции».

Среди этнографических источников самыми ценными считаются древние письменные документы, такие как папирусы, летописи, клинописи и другие подобные реликты. Их ценность заключается в том, что в них имеется комплексная и разнохарактерная этнографическая характеристика. В группу ценных этнографических материалов относят даже изобразительные памятники – это рисунки и орнаменты, а также скульптуры. К примеру, народные узоры были придуманы для того, чтобы отразить сюжеты древней мифологии или сущность религиозных верований, а также они передавали символы языческих культов.

Отдельно этнографические источники изучает такая смежная наука, как этнография. Ученые, исследуя определенную сторону жизни рода или клана, активно привлекают информацию, полученную с помощью других наук. К примеру, фольклор, археология, история, география, религиоведение, психология. Особенно активно взаимодействуют между собой археология и этнография.

Примерами этнографических источников считаются национальная одежда, ритуалы, похоронные обряды, свадебные церемонии и другие. В первую очередь этнографы изучают духовную культуру, этническую специфику. Но на этом основные виды исторических источников не заканчиваются, переходим к следующей группе.

Фольклорные источники

Для тех, кто забыл, что такое фольклор, напоминаем, это устное народное творчество. Именно легенды, эпос, былины, предания и сказки являются примерами таких источников. Эти данные приобретают особую ценность, когда историки реконструируют древнейшие исторические эпохи. Особенно активно фольклористика развивалась в советские годы. Именно в этот период источники, повествовавшие о народном творчестве Древней Руси, активно изучались академиком Рыбаковым. Он настойчиво придерживался той мысли, что древнерусские былины передают суть далеких событий. В истории термин «устная история» возник в семидесятые годы ХХ века. Этот термин ввел исследователь Е.М. Жуков.

Таким образом, мы с вами переходим от древнего вида источников к более современным.

Фото и видеодокументы

Это последний основной вид исторических источников. Считается самым современным. Как вы догадались, к нему относятся фотографии с изображением исторических персон и событий, кинохроники, документальные фильмы, а также художественные ленты, которые считаются частью духовной и массовой культуры.

Можно ли доверять всем видам источников?

Это вполне адекватный вопрос. Сейчас мы вам дадим ответ на него. Во время работы с историческим артефактом ученый ставит перед собой несколько задач. Во-первых, он должен установить время появления источника. Во-вторых, определить его подлинность. И, в-третьих, убедиться, что реликт достоверен. Но стоит отметить, что не всем материалам можно доверять. Вы спросите: «Почему?» Все дело в том, что древние и средневековые писатели распространяли информацию о том, чего не могли видеть сами, а также передавали недостоверные данные. Никто из них не хотел вводить в заблуждение будущее поколения. Древние писатели старались как можно точнее и качественнее описать эти события, но не всегда это удавалось сделать. К сожалению, ошибиться может и ученый. Ведь если он неверно переведет фразу, то невольно исказит смысл документа. Неверная расшифровка приводит к ошибочному установлению даты.

Итоги

Для того чтобы прочитанная информация лучше усвоилась, представляем вашему вниманию таблицу «Виды исторических источников».

Запомните!

Итак, чтобы не совершать ошибок, историк или археолог должен руководствоваться несколькими правилами. Во-первых, нельзя исследовать историю по художественным или мультипликационным произведениям. Во-вторых, необходимо критично и вдумчиво читать описания исторических событий как в литературных произведениях, так и на полотнах художников, несмотря на то что творец является современником событий. В третьих, не все реконструкции давно минувших событий считаются достоверными. В-четвертых, не всегда нужно верить тому, что пишут в газетах или популярных журналах. В-пятых, историк не имеет права составлять представление об историческом факте всего лишь по одному источнику.

Таким образом, мы с вами рассмотрели виды исторических источников, схемы. Подобрали для вас самые яркие примеры, рассказали о самых выдающихся источниковедах и их трудах.

www.nastroy.net