Заземление компьютера, заземление серверной, заземление оборудования — Lanberry

Применяемые схемы заземления могут различаться в зависимости от поставленных целей. Заземление компьютерной техники, телекоммуникационного оборудования и источников бесперебойного питания служит для достижения так называемой электромагнитной совместимости (ЭМС) — обеспечения работоспособности оборудования как при привносимых извне, так и создаваемых самим оборудованием электромагнитных помехах. Другой, наиболее важной функцией заземления является обеспечение электробезопасности персонала, работающего с инфокоммуникационным оборудованием.

В зависимости от поставленных целей, а также от национальных и международных стандартов применяемые схемы могут различаться в электроустановках с разным напряжением переменного и постоянного тока. Мы рассмотрим наиболее массовый случай заземления отдельных компьютеров и рабочих станций локальной сети, активного сетевого оборудования, цифровых учрежденческих АТС (УАТС), т. е. такого оборудования, которое включают в розетку переменного тока напряжением 220 В. На практике можно встретить две крайности: либо игнорирование заземления и использование обычных бытовых розеток (или заземление на трубы и конструкции), либо, наоборот, чрезмерные требования по созданию «чистой» земли. В обоих случаях нормы электромагнитной совместимости и электробезопасности не выполняются.

ТЕРМИНОЛОГИЯ И СТАНДАРТЫ

Для начала приведем несколько терминов и определений. Занулением в электроустановках напряжением до 1 кВ называется преднамеренное соединение обычно не находящихся под напряжением частей электроустановки с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока или с глухозаземленным выводом источника однофазного тока.

Глухозаземленной нейтралью называется нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление (например, через трансформаторы тока).

Заземлителем называется проводник (электрод) или совокупность металлически соединенных между собой проводников (электродов), соприкасающихся с землей.

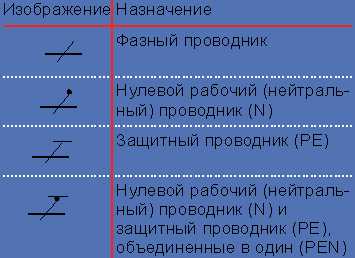

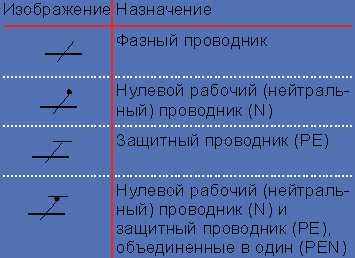

ГОСТ Р 50571.2-94 предусматривает в числе прочих следующие типы систем заземления электрических сетей зданий: TN-S, TN-C, TN-C-S. Именно эти системы применяются в рассматриваемом случае. Первая буква Т обозначает непосредственное присоединение одной точки токоведущих частей источника питания к земле, вторая буква означает характер заземления открытых проводящих частей электроустановки (Т — непосредственная связь открытых проводящих частей с землей, независимо от характера связи источника питания с землей; N — непосредственная связь открытых проводящих частей с точкой заземления источника питания, в системах переменного тока обычно заземляется нейтраль). Последующие буквы — устройство нулевого рабочего и нулевого защитного проводников: S — функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников обеспечиваются раздельными проводниками; С — функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников объединены в одном проводнике. Графические символы, используемые в приведенных обозначениях типов систем заземления и на рисунках приведены в Таблице 1.

|

| Таблица 1. Условные графические обозначения проводников. |

Требования к системам заземления изложены в следующих стандартах и нормативных документах:

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) — раздел 1.7;

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление;

ГОСТ 464-79. Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления;

ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80). Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 54. Заземляющие устройства и защитные проводники;

ГОСТ Р 50571.21-2000 (МЭК 60364-5-548-96). Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 548. Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации;

ГОСТ Р 50571.22-2000 (МЭК 60364-7-707-84). Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации.

ОШИБКИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Наличие замкнутых контуров и связей между системами заземления различного назначения может приводить к возникновению межсистемных помех заземления, причем они не устраняются установкой источников бесперебойного питания и других устройств кондиционирования (улучшения) мощности без гальванической развязки. В ряде случаев создается отдельная система заземления, например для учрежденческой цифровой телефонной станции, как того требует ГОСТ 464-79, где предусматривается организация отдельной системы заземления для средств телекоммуникаций.

Рисунок 1. Контур заземления. |

Однако при формальном подходе к ее реализации не обращается внимания на то, что стандарт предусматривает наличие отдельной системы заземления для полюса системы питания постоянного тока. Питание оборудования от общей сети переменного тока с глухозаземленной нейтралью и выполнение, казалось бы, обособленного заземления как раз и приводят к случаю, когда образуются контуры заземления, что становится причиной неустойчивой работы оборудования. Контур заземления — в отличие от так же называемого на жаргоне специалистов контурного заземления (способ соединения горизонтальных заземлителей в земле не следует путать с заземляющими проводниками) — является нежелательным и образуется при наличии связи между двумя заземлителями (см. Рисунок 1).

В образовавшемся контуре (заземлитель №1 — электрическая связь (проводник) — заземлитель №2 — среда (земля)) могут наводиться токи от внешних электромагнитных полей или протекать «блуждающие» токи сторонних нагрузок. Все это приводит к электромагнитным помехам в работе оборудования. Локальные вычислительные и телекоммуникационные сети зачастую имеют в своем составе оборудование связи (антенны, модемы и проч.) и подвержены влиянию помех, в том числе от разрядов молний, т. е. для них важна высокая помехозащищенность. Именно поэтому устранению контуров следует уделять внимание при проектировании и эксплуатации электроустановок зданий.

На практике встречается ошибочное заземление на обособленный заземлитель, не связанный с нейтралью трансформатора (см. Рисунок 2). Подобная схема заземления нарушает требование п.1.7.39 ПУЭ: «В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается…» Требование вызвано тем, что обеспечить электробезопасность в случае рассматриваемой схемы невозможно. На Рисунке 2 показан вынос потенциала при коротком замыкании на корпус электроприемника, заземленного на обособленный заземлитель.

Появление потенциала на корпусе обуславливается падением напряжения в фазном проводнике до точки короткого заземления и падением напряжения в сопротивлении заземлителя №2, в среде (в земле и конструкциях) и в сопротивлении заземлителя №1. Сопротивление цепи короткого замыкания при этом выше сопротивления цепи «фаза—ноль», с учетом параметров которого выбирается защитный автомат, и короткое замыкание, скорее всего, не будет отключено действием максимальной токовой защиты. При этом на корпус выносится потенциал, близкий к фазному напряжению, что создает угрозу для жизни людей. Отключение короткого замыкания произойдет за счет действия тепловой защиты автоматического выключателя, но время отключения КЗ при этом превысит нормируемые значения, составляющие для напряжения U 0 = 220 В, — 0,4 с и для U0 = 380 В, — 0,2 с.

Таким образом, неправильно выполненное заземление приводит к образованию нежелательных контуров, вызывает электромагнитные помехи в работе оборудования и опасно для находящихся рядом людей.

ГЛАВНЫЙ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗАЖИМ

Для сведения к минимуму электромагнитных помех и обеспечения электробезопасности заземление следует выполнять с минимальным количеством замкнутых контуров. Обеспечение этого условия возможно при выполнении так называемого главного заземляющего зажима (ГЗЗ), или шины. Главный заземляющий зажим должен быть расположен как можно ближе к входным кабелям питания и связи и соединен с заземлителем (заземлителями) проводником наименьшей длины.

Такое расположение ГЗЗ обеспечивает наилучшее выравнивание потенциалов и ограничивает наведенное напряжение от индустриальных помех, грозовых и коммутационных перенапряжений, приходящее извне по экранам кабелей связи, броне силовых кабелей, трубопроводам и антенным вводам. К ГЗЗ (шине) должны быть присоединены:

заземляющие проводники;

защитные проводники;

проводники главной системы уравнивания потенциалов;

проводники рабочего заземления (если оно необходимо).

С главным заземляющим зажимом (шиной) должны быть соединены заземлители защитного и рабочего (технологического, логического и т. п.) заземления, заземлители молниезащиты и др. Подробно правила и требования устройства ГЗЗ изложены в ПУЭ.

СИСТЕМЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Системы заземления различаются по схемам соединения и числу нулевых рабочих и защитных проводников.

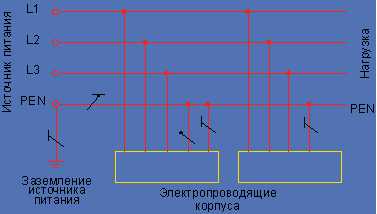

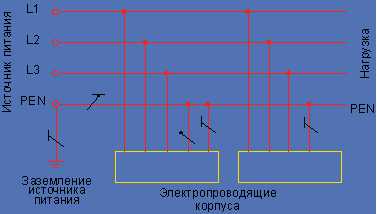

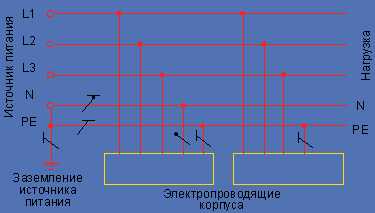

К системе TN-C (см. Рисунок 3) относятся трехфазные четырехпроводные (три фазных проводника и PEN-проводник, совмещающий функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводника) и однофазные двухпроводные (фазный проводник и нулевой рабочий проводник) сети существующих зданий старой постройки.

|

Рисунок 3. Система TN-C (нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены по всей сети). |

Отсутствие специального нулевого защитного (заземляющего) проводника в существующих электропроводках однофазных сетей создает опасность поражения персонала электрическим током. В ряде случаев технические средства информатики и телекоммуникаций устанавливаются в помещениях, где отсутствует заземление и одновременно имеется нетокопроводящее покрытие пола, на котором накапливается статическое электричество. Из-за отсутствия заземления и возникновения разрядов статического электричества в результате прикосновения к клавиатуре или корпусу персонального компьютера происходят сбои, например «зависания», и даже повреждения оборудования, нарушения в работе программного обеспечения и потеря информации.

Подключение современной компьютерной техники к розеткам электрической сети TN-C сопряжено с таким явлением, как вынос напряжения на корпус, поскольку импульсные блоки питания имеют на входе симметричный L-C-фильтр, средняя точка которого присоединена на корпус. При занулении (заземлении) компьютера происходит технологическая утечка через фильтр, что необходимо учитывать в случае применения устройства защитного отключения (УЗО). При отсутствии проводника РЕ напряжение 220 В делится на «плечах» фильтра, и на корпусе оказывается напряжение 110 В.

В настоящее время требования нормативной документации не допускают применение системы TN-C на вновь строящихся и реконструируемых объектах. При эксплуатации системы TN-C в здании старой постройки, где планируется размещение средств информатики и телекоммуникаций, следует организовать переход от системы TN-C к системе TN-S (система TN-C-S).

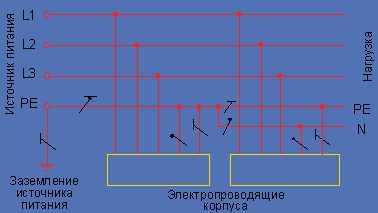

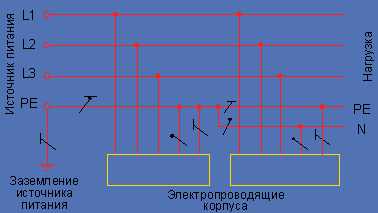

Система TN-C-S характерна для реконструируемых сетей, в которых нулевой рабочий и защитный проводники объединены только в части схемы. Система TN-C-S показана на Рисунке 4.

|

Рисунок 4. Система TN-C-S (в части сети нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены). |

При переходе от системы TN-C к системе TN-S следует соблюсти последовательность расположения систем относительно источника питания так, как это показано на Рисунке 4. В противном случае обратные токи электроприемников системы TN-C будут замыкаться по защитным проводникам РЕ системы TN-C-S и вызывать помехи. Если одна из частей электроустановки здания — трансформатор, дизель-генератор, источник бесперебойного питания (ИБП) или иное подобное устройство — имеет систему заземления типа TN-C и используется главным образом для питания оборудования инфокоммуникационных технологий, то выходом из ситуации должен быть переход на систему типа TN-S.

|

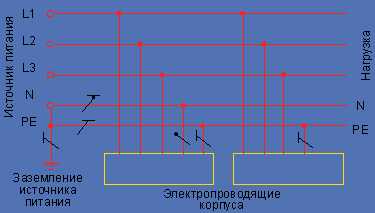

Рисунок 5. Система TN-S (нулевой рабочий и нулевой защитный проводники проложены раздельно по всей сети). |

Система TN-S (см. Рисунок 5) является основной рабочей системой заземления для зданий с информационным и телекоммуникационным оборудованием. В системе TN-S нулевой рабочий и нулевой защитный проводники проложены отдельно от источника питания. Такая схема обеспечивает отсутствие обратных токов в проводнике РЕ, что снижает риск возникновения электромагнитных помех. При эксплуатации необходимо следить за соблюдением назначения проводников PE и N. С точки зрения минимизации помех оптимальным считается наличие встроенной (пристроенной) трансформаторной подстанции (ТП). Подобным образом достигается минимальная длина перемычки от ввода кабелей электроснабжения до главного заземляющего зажима.

Соблюдение указанного требования справедливо и для системы TN-C-S. И в этом случае речь идет о расстоянии между вводом от системы электроснабжения и главным заземляющим зажимом. Для системы TN-C-S желательно выполнение повторного заземления нейтрали. Система TN-S при наличии встроенной (пристроенной) подстанции не требует повторного заземления, так как имеется основной заземлитель на ТП.

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ

Распространяясь непосредственно по электрической сети при протекании тока, кондуктивные помехи проникают в систему бесперебойного электроснабжения (СБЭ) из питающей сети общего назначения, и их подавление у электроприемников группы А до определяемого требованиями ГОСТ 13109-97 приемлемого уровня достигается путем организации электроснабжения потребителей по выделенной сети и применения ИБП активного типа для защиты оборудования от поступающих из сети помех. Выделенной сетью называется электрическая сеть, предназначенная для питания группы электроприемников, объединенных по признаку функционального назначения или общими требованиями к качеству электроэнергии и надежности электроснабжения. Важной составляющей выделенной электрической сети является сеть заземляющих проводников.

Для зданий, где установлено или может быть установлено большое количество различного оборудования обработки информации или другого чувствительного к действию помех оборудования, необходим особый контроль за использованием отдельных защитных проводников (проводников PE) и нулевых рабочих проводников (проводников N) после точки подвода питания, чтобы предотвратить или свести к минимуму электромагнитные воздействия. Указанные проводники нельзя объединять, в противном случае ток нагрузки, особенно возникающий при однофазном коротком замыкании сверхток, будет проходить не только по нулевому рабочему проводнику, но и частично по защитному, что может привести к помехам.

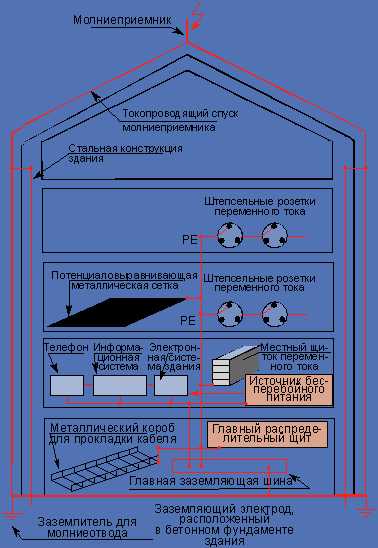

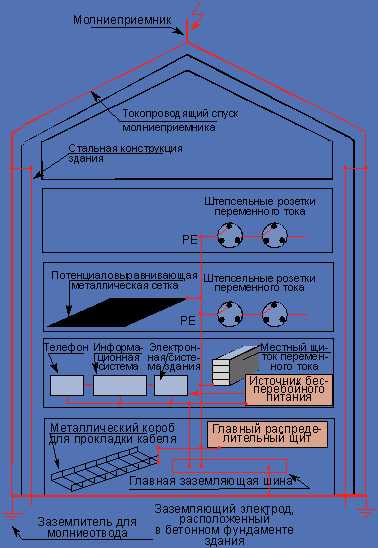

Рабочие станции компьютерной сети должны иметь схему заземляющей сети по типу одноточечной «звезды». Из-за большого количества связей реализовать ее трудно, поэтому применяется гибридная схема: заземляющие проводники прокладываются совместно по одной трассе с линиями электроснабжения (см. Рисунок 6). На участке от вводно-распределительного устройства или главного распределительного щита, где расположен главный заземляющий зажим (шина), до щитков на этажах здания схема является одноточечной «звездой» (параллельной одноточечной), а на участке групповых сетей, от щитка до электрической розетки, — последовательной одноточечной.

|

Рисунок 6. Заземляющее устройство здания. |

Все заземляющие проводники прокладываются изолированными проводами и кабелями. В электрических щитах шины и клеммники РЕ для потребителей компьютерной сети размещаются изолированно от корпусов. Линии РЕ для заземления корпусов, коробов, лотков и прочего электротехнического оборудования и конструкций прокладываются отдельными проводами и кабелями от одного и того же главного заземляющего зажима.

Сосредоточенные зоны размещения телекоммуникационного и информационного оборудования могут иметь ту же схему, что и рабочие станции, или одноточечную при размещении оборудования в машинных залах (см. Рисунок 6) — потенциаловыравнивающая сетка. Магистральный проводник от главного заземляющего зажима (шины) также прокладывается совместно с магистральными линиями электроснабжения. Заземление технологического оборудования следует выполнять в соответствии с требованиями технической документации. При этом корпуса (открытые проводящие части) оборудования должны соединяться с главным заземляющим зажимом и со сторонними проводящими частями, выполняющими роль системы уравнивания потенциалов.

ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

Совокупность заземлителя и заземляющих проводников называется заземляющим устройством (см. Рисунок 6). В учреждении, где размещается информационное, телекоммуникационное оборудование и средства связи, оно должно быть защитным и соответствовать требованиям электробезопасности, описанным в ГОСТ 12.1.030, ПУЭ и стандартах ГОСТ Р 50571 (МЭК 364) «Электроустановки зданий». Какие-либо другие требования к заземляющему устройству не предъявляются.

Сопротивление заземляющего устройства должно соответствовать ПУЭ (см. раздел 1.7). Если оно имеет допустимое значение в здании, уменьшение сопротивления не влияет на устойчивость функционирования оборудования, и дополнительные требования к сопротивлению заземлителей не предъявляются.

В здании может быть один, два или несколько заземлителей, но когда при одном заземлителе сопротивление заземляющего устройства удовлетворяет требованиям ПУЭ, то увеличение числа заземлителей не оказывает влияния на электробезопасность и устойчивую работу оборудования. Заземлитель (заземлители) рекомендуется располагать внутри охраняемой территории, что является одним из условий по обеспечению защиты информации.

В ряде случаев предъявляется требование по созданию отдельного функционального (технологического, логического и т. д.) заземлителя, не связанного с заземлителями защитного заземления, с целью защиты информации и предотвращения несанкционированного доступа к ней по цепям питания и заземляющим проводникам.

Если по технологическим требованиям (условиям защиты информации от несанкционированного доступа, обработки конфиденциальной информации и т. п.) заземлитель функционального (технологического и т. д.) заземления требуется отделить от системы защитного заземления (зануления), то магистральные нулевые защитные проводники и заземлитель функционального (технологического и т. д.) заземления следует присоединять к отдельному заземляющему зажиму, изолированному от металлоконструкций и от электрооборудования. Для обеспечения электробезопасности и защиты информации следует применять:

изолирующий трансформатор;

ИБП с двойным преобразованием частоты и изолирующим трансформатором;

фильтры (трансфильтры, суперфильтры) с изолирующим трансформатором.

Основным условием применения этого обрудования является отсутствие кондуктивной связи с первичной стороной как по PE, так и по N. Соответственно, режим работы ИБП на байпасе не должен нарушать названное условие, что достижимо при установке изолирующего трансформатора в цепи байпаса.

Заземлитель функционального (технологического и т. д.) заземления должен располагаться в охраняемой (контролируемой) зоне во избежание несанкционированного доступа к нему.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ

В заключение необходимо упомянуть об электрических розетках, поскольку именно они обеспечивают надежное соединение заземляющих проводников с оборудованием. При непосредственном заземлении монтаж осуществляется под предусмотренную конструкцией оборудования гайку (зажим, бонку). При включении в розетку заземление выполняется через контактные разъемные соединения электрической розетки и питающего трехпроводного кабеля.

Рисунок 7. Электророзетки «европейского» типа: слева a) Е10-G: CEE 7 Shuko, справа б) E10-F: French/Belgian. |

Рынок предлагает достаточно большое количество типов электрических розеток. В настоящее время в России широко используются розетки европейского типа (так называемые «евророзетки»). Согласно системе нормативных обозначений, принятых в европейских странах, они обозначаются как Е10-G: CEE 7 Shuko. Литера G означает германский типоразмер. Розетки более редко используемого франко-бельгийского типоразмера E10-F: French/Belgian отличаются положением и формой третьего заземляющего контакта. У Е10-G: CEE 7 Shuko заземляющий контакт имеет форму двух ламелей, расположенных на окружности розетки (см. Рисунок 7а), а заземляющий контакт розетки E10-F: French/Belgian выполнен в виде штыря, выступающего над ее штепсельными разъемами (см. Рисунок 7б). Большинство электрических вилок кабелей питания инфокоммуникационного оборудования можно включать в оба типа розеток, однако бывают и исключения. При выборе электроустановочных изделий следует ориентироваться на розетки германского типа Е10-G: CEE 7 Shuko.

«Евророзетки» отличаются от тех, что ранее выпускались в СССР, диаметром гнезда штепсельного разъема. У первых диаметр составляет 4,8 мм, а у вторых — 4 мм. По этой причине современные вилки со штырями 4,8 мм не подходят к старым розеткам. Кроме того, отсутствие в них заземления не допускает эксплуатацию в соответствии с новыми требованиями электробезопасности.

Александр Воробьев

www.lanberry.ru

Заземление компьютерной техники | Журнал сетевых решений/LAN

Применяемые схемы заземления могут различаться в зависимости от поставленных целей.

Заземление компьютерной техники, телекоммуникационного оборудования и источников бесперебойного питания служит для достижения так называемой электромагнитной совместимости (ЭМС) — обеспечения работоспособности оборудования как при привносимых извне, так и создаваемых самим оборудованием электромагнитных помехах. Другой, наиболее важной функцией заземления является обеспечение электробезопасности персонала, работающего с инфокоммуникационным оборудованием.

В зависимости от поставленных целей, а также от национальных и международных стандартов применяемые схемы могут различаться в электроустановках с разным напряжением переменного и постоянного тока. Мы рассмотрим наиболее массовый случай заземления отдельных компьютеров и рабочих станций локальной сети, активного сетевого оборудования, цифровых учрежденческих АТС (УАТС), т. е. такого оборудования, которое включают в розетку переменного тока напряжением 220 В. На практике можно встретить две крайности: либо игнорирование заземления и использование обычных бытовых розеток (или заземление на трубы и конструкции), либо, наоборот, чрезмерные требования по созданию «чистой» земли. В обоих случаях нормы электромагнитной совместимости и электробезопасности не выполняются.

ТЕРМИНОЛОГИЯ И СТАНДАРТЫ

Для начала приведем несколько терминов и определений. Занулением в электроустановках напряжением до 1 кВ называется преднамеренное соединение обычно не находящихся под напряжением частей электроустановки с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока или с глухозаземленным выводом источника однофазного тока.

Глухозаземленной нейтралью называется нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление (например, через трансформаторы тока).

Заземлителем называется проводник (электрод) или совокупность металлически соединенных между собой проводников (электродов), соприкасающихся с землей.

ГОСТ Р 50571.2-94 предусматривает в числе прочих следующие типы систем заземления электрических сетей зданий: TN-S, TN-C, TN-C-S. Именно эти системы применяются в рассматриваемом случае. Первая буква Т обозначает непосредственное присоединение одной точки токоведущих частей источника питания к земле, вторая буква означает характер заземления открытых проводящих частей электроустановки (Т — непосредственная связь открытых проводящих частей с землей, независимо от характера связи источника питания с землей; N — непосредственная связь открытых проводящих частей с точкой заземления источника питания, в системах переменного тока обычно заземляется нейтраль). Последующие буквы — устройство нулевого рабочего и нулевого защитного проводников: S — функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников обеспечиваются раздельными проводниками; С — функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников объединены в одном проводнике. Графические символы, используемые в приведенных обозначениях типов систем заземления и на рисунках приведены в Таблице 1.

|

| Таблица 1. Условные графические обозначения проводников. |

Требования к системам заземления изложены в следующих стандартах и нормативных документах:

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) — раздел 1.7;

- ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление;

- ГОСТ 464-79. Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления;

- ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80). Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 54. Заземляющие устройства и защитные проводники;

- ГОСТ Р 50571.21-2000 (МЭК 60364-5-548-96). Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Раздел 548. Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации;

- ГОСТ Р 50571.22-2000 (МЭК 60364-7-707-84). Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации.

ОШИБКИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Наличие замкнутых контуров и связей между системами заземления различного назначения может приводить к возникновению межсистемных помех заземления, причем они не устраняются установкой источников бесперебойного питания и других устройств кондиционирования (улучшения) мощности без гальванической развязки. В ряде случаев создается отдельная система заземления, например для учрежденческой цифровой телефонной станции, как того требует ГОСТ 464-79, где предусматривается организация отдельной системы заземления для средств телекоммуникаций.

| Рисунок 1. Контур заземления. |

Однако при формальном подходе к ее реализации не обращается внимания на то, что стандарт предусматривает наличие отдельной системы заземления для полюса системы питания постоянного тока. Питание оборудования от общей сети переменного тока с глухозаземленной нейтралью и выполнение, казалось бы, обособленного заземления как раз и приводят к случаю, когда образуются контуры заземления, что становится причиной неустойчивой работы оборудования. Контур заземления — в отличие от так же называемого на жаргоне специалистов контурного заземления (способ соединения горизонтальных заземлителей в земле не следует путать с заземляющими проводниками) — является нежелательным и образуется при наличии связи между двумя заземлителями (см. Рисунок 1).

В образовавшемся контуре (заземлитель №1 — электрическая связь (проводник) — заземлитель №2 — среда (земля)) могут наводиться токи от внешних электромагнитных полей или протекать «блуждающие» токи сторонних нагрузок. Все это приводит к электромагнитным помехам в работе оборудования. Локальные вычислительные и телекоммуникационные сети зачастую имеют в своем составе оборудование связи (антенны, модемы и проч.) и подвержены влиянию помех, в том числе от разрядов молний, т. е. для них важна высокая помехозащищенность. Именно поэтому устранению контуров следует уделять внимание при проектировании и эксплуатации электроустановок зданий.

На практике встречается ошибочное заземление на обособленный заземлитель, не связанный с нейтралью трансформатора (см. Рисунок 2). Подобная схема заземления нарушает требование п.1.7.39 ПУЭ: «В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается…» Требование вызвано тем, что обеспечить электробезопасность в случае рассматриваемой схемы невозможно. На Рисунке 2 показан вынос потенциала при коротком замыкании на корпус электроприемника, заземленного на обособленный заземлитель.

Появление потенциала на корпусе обуславливается падением напряжения в фазном проводнике до точки короткого заземления и падением напряжения в сопротивлении заземлителя №2, в среде (в земле и конструкциях) и в сопротивлении заземлителя №1. Сопротивление цепи короткого замыкания при этом выше сопротивления цепи «фаза—ноль», с учетом параметров которого выбирается защитный автомат, и короткое замыкание, скорее всего, не будет отключено действием максимальной токовой защиты. При этом на корпус выносится потенциал, близкий к фазному напряжению, что создает угрозу для жизни людей. Отключение короткого замыкания произойдет за счет действия тепловой защиты автоматического выключателя, но время отключения КЗ при этом превысит нормируемые значения, составляющие для напряжения U0 = 220 В, — 0,4 с и для U0 = 380 В, — 0,2 с.

Таким образом, неправильно выполненное заземление приводит к образованию нежелательных контуров, вызывает электромагнитные помехи в работе оборудования и опасно для находящихся рядом людей.

ГЛАВНЫЙ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗАЖИМ

Для сведения к минимуму электромагнитных помех и обеспечения электробезопасности заземление следует выполнять с минимальным количеством замкнутых контуров. Обеспечение этого условия возможно при выполнении так называемого главного заземляющего зажима (ГЗЗ), или шины. Главный заземляющий зажим должен быть расположен как можно ближе к входным кабелям питания и связи и соединен с заземлителем (заземлителями) проводником наименьшей длины.

Такое расположение ГЗЗ обеспечивает наилучшее выравнивание потенциалов и ограничивает наведенное напряжение от индустриальных помех, грозовых и коммутационных перенапряжений, приходящее извне по экранам кабелей связи, броне силовых кабелей, трубопроводам и антенным вводам. К ГЗЗ (шине) должны быть присоединены:

- заземляющие проводники;

- защитные проводники;

- проводники главной системы уравнивания потенциалов;

- проводники рабочего заземления (если оно необходимо).

С главным заземляющим зажимом (шиной) должны быть соединены заземлители защитного и рабочего (технологического, логического и т. п.) заземления, заземлители молниезащиты и др. Подробно правила и требования устройства ГЗЗ изложены в ПУЭ.

СИСТЕМЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Системы заземления различаются по схемам соединения и числу нулевых рабочих и защитных проводников.

К системе TN-C (см. Рисунок 3) относятся трехфазные четырехпроводные (три фазных проводника и PEN-проводник, совмещающий функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводника) и однофазные двухпроводные (фазный проводник и нулевой рабочий проводник) сети существующих зданий старой постройки.

|

| Рисунок 3. Система TN-C (нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены по всей сети). |

Отсутствие специального нулевого защитного (заземляющего) проводника в существующих электропроводках однофазных сетей создает опасность поражения персонала электрическим током. В ряде случаев технические средства информатики и телекоммуникаций устанавливаются в помещениях, где отсутствует заземление и одновременно имеется нетокопроводящее покрытие пола, на котором накапливается статическое электричество. Из-за отсутствия заземления и возникновения разрядов статического электричества в результате прикосновения к клавиатуре или корпусу персонального компьютера происходят сбои, например «зависания», и даже повреждения оборудования, нарушения в работе программного обеспечения и потеря информации.

Подключение современной компьютерной техники к розеткам электрической сети TN-C сопряжено с таким явлением, как вынос напряжения на корпус, поскольку импульсные блоки питания имеют на входе симметричный L-C-фильтр, средняя точка которого присоединена на корпус. При занулении (заземлении) компьютера происходит технологическая утечка через фильтр, что необходимо учитывать в случае применения устройства защитного отключения (УЗО). При отсутствии проводника РЕ напряжение 220 В делится на «плечах» фильтра, и на корпусе оказывается напряжение 110 В.

В настоящее время требования нормативной документации не допускают применение системы TN-C на вновь строящихся и реконструируемых объектах. При эксплуатации системы TN-C в здании старой постройки, где планируется размещение средств информатики и телекоммуникаций, следует организовать переход от системы TN-C к системе TN-S (система TN-C-S).

Система TN-C-S характерна для реконструируемых сетей, в которых нулевой рабочий и защитный проводники объединены только в части схемы. Система TN-C-S показана на Рисунке 4.

|

| Рисунок 4. Система TN-C-S (в части сети нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены). |

При переходе от системы TN-C к системе TN-S следует соблюсти последовательность расположения систем относительно источника питания так, как это показано на Рисунке 4. В противном случае обратные токи электроприемников системы TN-C будут замыкаться по защитным проводникам РЕ системы TN-C-S и вызывать помехи. Если одна из частей электроустановки здания — трансформатор, дизель-генератор, источник бесперебойного питания (ИБП) или иное подобное устройство — имеет систему заземления типа TN-C и используется главным образом для питания оборудования инфокоммуникационных технологий, то выходом из ситуации должен быть переход на систему типа TN-S.

|

| Рисунок 5. Система TN-S (нулевой рабочий и нулевой защитный проводники проложены раздельно по всей сети). |

Система TN-S (см. Рисунок 5) является основной рабочей системой заземления для зданий с информационным и телекоммуникационным оборудованием. В системе TN-S нулевой рабочий и нулевой защитный проводники проложены отдельно от источника питания. Такая схема обеспечивает отсутствие обратных токов в проводнике РЕ, что снижает риск возникновения электромагнитных помех. При эксплуатации необходимо следить за соблюдением назначения проводников PE и N. С точки зрения минимизации помех оптимальным считается наличие встроенной (пристроенной) трансформаторной подстанции (ТП). Подобным образом достигается минимальная длина перемычки от ввода кабелей электроснабжения до главного заземляющего зажима.

Соблюдение указанного требования справедливо и для системы TN-C-S. И в этом случае речь идет о расстоянии между вводом от системы электроснабжения и главным заземляющим зажимом. Для системы TN-C-S желательно выполнение повторного заземления нейтрали. Система TN-S при наличии встроенной (пристроенной) подстанции не требует повторного заземления, так как имеется основной заземлитель на ТП.

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ

Распространяясь непосредственно по электрической сети при протекании тока, кондуктивные помехи проникают в систему бесперебойного электроснабжения (СБЭ) из питающей сети общего назначения, и их подавление у электроприемников группы А до определяемого требованиями ГОСТ 13109-97 приемлемого уровня достигается путем организации электроснабжения потребителей по выделенной сети и применения ИБП активного типа для защиты оборудования от поступающих из сети помех. Выделенной сетью называется электрическая сеть, предназначенная для питания группы электроприемников, объединенных по признаку функционального назначения или общими требованиями к качеству электроэнергии и надежности электроснабжения. Важной составляющей выделенной электрической сети является сеть заземляющих проводников.

Для зданий, где установлено или может быть установлено большое количество различного оборудования обработки информации или другого чувствительного к действию помех оборудования, необходим особый контроль за использованием отдельных защитных проводников (проводников PE) и нулевых рабочих проводников (проводников N) после точки подвода питания, чтобы предотвратить или свести к минимуму электромагнитные воздействия. Указанные проводники нельзя объединять, в противном случае ток нагрузки, особенно возникающий при однофазном коротком замыкании сверхток, будет проходить не только по нулевому рабочему проводнику, но и частично по защитному, что может привести к помехам.

Рабочие станции компьютерной сети должны иметь схему заземляющей сети по типу одноточечной «звезды». Из-за большого количества связей реализовать ее трудно, поэтому применяется гибридная схема: заземляющие проводники прокладываются совместно по одной трассе с линиями электроснабжения (см. Рисунок 6). На участке от вводно-распределительного устройства или главного распределительного щита, где расположен главный заземляющий зажим (шина), до щитков на этажах здания схема является одноточечной «звездой» (параллельной одноточечной), а на участке групповых сетей, от щитка до электрической розетки, — последовательной одноточечной.

|

| Рисунок 6. Заземляющее устройство здания. |

Все заземляющие проводники прокладываются изолированными проводами и кабелями. В электрических щитах шины и клеммники РЕ для потребителей компьютерной сети размещаются изолированно от корпусов. Линии РЕ для заземления корпусов, коробов, лотков и прочего электротехнического оборудования и конструкций прокладываются отдельными проводами и кабелями от одного и того же главного заземляющего зажима.

Сосредоточенные зоны размещения телекоммуникационного и информационного оборудования могут иметь ту же схему, что и рабочие станции, или одноточечную при размещении оборудования в машинных залах (см. Рисунок 6) — потенциаловыравнивающая сетка. Магистральный проводник от главного заземляющего зажима (шины) также прокладывается совместно с магистральными линиями электроснабжения. Заземление технологического оборудования следует выполнять в соответствии с требованиями технической документации. При этом корпуса (открытые проводящие части) оборудования должны соединяться с главным заземляющим зажимом и со сторонними проводящими частями, выполняющими роль системы уравнивания потенциалов.

ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

Совокупность заземлителя и заземляющих проводников называется заземляющим устройством (см. Рисунок 6). В учреждении, где размещается информационное, телекоммуникационное оборудование и средства связи, оно должно быть защитным и соответствовать требованиям электробезопасности, описанным в ГОСТ 12.1.030, ПУЭ и стандартах ГОСТ Р 50571 (МЭК 364) «Электроустановки зданий». Какие-либо другие требования к заземляющему устройству не предъявляются.

Сопротивление заземляющего устройства должно соответствовать ПУЭ (см. раздел 1.7). Если оно имеет допустимое значение в здании, уменьшение сопротивления не влияет на устойчивость функционирования оборудования, и дополнительные требования к сопротивлению заземлителей не предъявляются.

В здании может быть один, два или несколько заземлителей, но когда при одном заземлителе сопротивление заземляющего устройства удовлетворяет требованиям ПУЭ, то увеличение числа заземлителей не оказывает влияния на электробезопасность и устойчивую работу оборудования. Заземлитель (заземлители) рекомендуется располагать внутри охраняемой территории, что является одним из условий по обеспечению защиты информации.

В ряде случаев предъявляется требование по созданию отдельного функционального (технологического, логического и т. д.) заземлителя, не связанного с заземлителями защитного заземления, с целью защиты информации и предотвращения несанкционированного доступа к ней по цепям питания и заземляющим проводникам.

Если по технологическим требованиям (условиям защиты информации от несанкционированного доступа, обработки конфиденциальной информации и т. п.) заземлитель функционального (технологического и т. д.) заземления требуется отделить от системы защитного заземления (зануления), то магистральные нулевые защитные проводники и заземлитель функционального (технологического и т. д.) заземления следует присоединять к отдельному заземляющему зажиму, изолированному от металлоконструкций и от электрооборудования. Для обеспечения электробезопасности и защиты информации следует применять:

- изолирующий трансформатор;

- ИБП с двойным преобразованием частоты и изолирующим трансформатором;

- фильтры (трансфильтры, суперфильтры) с изолирующим трансформатором.

Основным условием применения этого обрудования является отсутствие кондуктивной связи с первичной стороной как по PE, так и по N. Соответственно, режим работы ИБП на байпасе не должен нарушать названное условие, что достижимо при установке изолирующего трансформатора в цепи байпаса.

Заземлитель функционального (технологического и т. д.) заземления должен располагаться в охраняемой (контролируемой) зоне во избежание несанкционированного доступа к нему.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ

В заключение необходимо упомянуть об электрических розетках, поскольку именно они обеспечивают надежное соединение заземляющих проводников с оборудованием. При непосредственном заземлении монтаж осуществляется под предусмотренную конструкцией оборудования гайку (зажим, бонку). При включении в розетку заземление выполняется через контактные разъемные соединения электрической розетки и питающего трехпроводного кабеля.

| Рисунок 7. Электророзетки «европейского» типа: слева a) Е10-G: CEE 7 Shuko, справа б) E10-F: French/Belgian. |

«Евророзетки» отличаются от тех, что ранее выпускались в СССР, диаметром гнезда штепсельного разъема. У первых диаметр составляет 4,8 мм, а у вторых — 4 мм. По этой причине современные вилки со штырями 4,8 мм не подходят к старым розеткам. Кроме того, отсутствие в них заземления не допускает эксплуатацию в соответствии с новыми требованиями электробезопасности.

Александр Воробьев — сотрудник Управления информационных систем «ОАО Внешторгбанк». С ним можно связаться по адресу: [email protected].

Поделитесь материалом с коллегами и друзьями

www.osp.ru

Сопротивление контура заземления АТС.

Сопротивление контура заземления АТС.

Телефонизируем мы тут одно госучреждение в Москве и на встрече, один глав. инженер решил задать каверзный вопрос. То ли перед начальством решил блеснуть, то ли не хочет расставаться со своим стареньким Самсунгом DCS. В общем задает он такой вопрос » А какое минимальное сопротивление контура заземления»?

И смотрит так ехидно.

А т.к. наши инженеры не только проходят обучения и имеют привычку читать инструкции ко всему устанавливаемому оборудованию ( а во всех мануалах есть отдельный пункт про заземление), то на ум сразу пришел такой ответ- «При заземлении АТС необходимо соблюдать применимые местные нормы например, установленные в законодательных или иных нормативных документах. Каким документом руководствуетесь вы, в своей работе?»

Главный инженер как-то сразу поумерил свой пыл. Ну это так, лирика. О главном теперь.

Т.к. в мануале четко не написано сопротивление, мы руководствуемся обычно ПУЭ (раздел 1.7.101) где говорится:

Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.

Совокупность заземлителя и заземляющих проводников называется заземляющим устройством. В учреждении, где размещается информационное, телекоммуникационное оборудование и средства связи, оно должно быть защитным и соответствовать требованиям электробезопасности, описанным в ГОСТ 12.1.030, ПУЭ и стандартах ГОСТ Р 50571 (МЭК 364) «Электроустановки зданий». Какие-либо другие требования к заземляющему устройству не предъявляются.

Другими словами, если мини АТС устанавливается в обычном офисе в бизнес центре, то к ней предъявляются такие же требования как и к любому другому телекоммуникационному оборудованию. Обычно, напряжение между фазой и нулем в таких местах 220В, сопротивление контура заземление должно быть не более 4Ом.

specialnode.ru

Система заземления для объектов связи. Часть 1. Как сделать правильно :: Новости от журнала «Сети и Бизнес» :: Новости мира сетей

• «СЕТИ И БИЗНЕС» • №6 (61) 2011 •

Для обеспечения безотказной работы средств связи и сетей передачи данных большое значение имеет наличие надежного, стойкого к влиянию коррозии заземляющего устройства со стабильным низким сопротивлением.

Для обеспечения безотказной работы современных сетей связи и передачи данных, а также пользовательского электронного оборудования, большое значение имеет наличие надежного, стойкого к влиянию коррозии заземляющего устройства (ЗУ) со стабильным низким сопротивлением растеканию основных заземлителей. Этот параметр играет очень важную роль в обеспечении стабильной работы и предотвращения возможного выхода из строя всех видов дорогостоящего телекоммуникационного оборудования.

В процессе эксплуатации оборудование связи подвергается воздействию электромагнитных помех от источников промышленного и природного происхождения. Источником наводок могут быть грозовые разряды, линии электропередачи, электротранспорт и т.п. Проводные линии связи объединяют различные объекты на большой территории. Среди этих объектов часто имеются энергетические и промышленные предприятия, на заземляющих устройствах которых могут кратковременно присутствовать потенциалы в несколько кВ (в отдельных случаях — порядка 10 кВ). Эти потенциалы оказываются приложенными к линиям связи и, следовательно, к входам подключенной к ним аппаратуры. При этом ухудшается связь по аналоговым и цифровым каналам. В аналоговых каналах происходит искажение передаваемого полезного сигнала. В цифровых — увеличение доли испорченных пакетов и, как следствие, снижение пропускной способности канала. Также возможно возникновение сбоев цифровой аппаратуры.

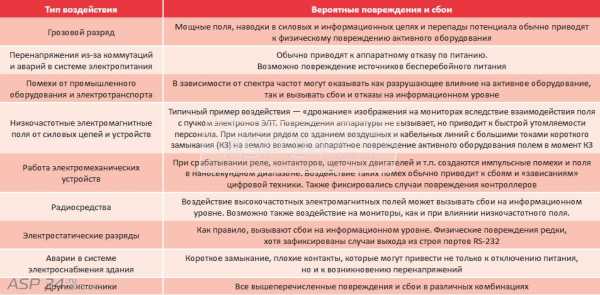

Другой особенностью многих объектов связи является наличие антенно-мачтовых устройств, вероятность попадания грозового разряда на которые очень высока. Такой разряд создает очень высокий уровень импульсных помех и полей непосредственно в местах размещения аппаратуры. Воздействие мощных помех при грозе, авариях на линиях электропередачи и т.п. способно оказывать разрушительное воздействие на аппаратуру. В Таблице приводятся основные факторы, которые представляют опасность для электронной и силовой аппаратуры сетей связи и передачи данных.

Для защиты оборудования связи от помех, наводок и грозовых разрядов должна выполняться комплексная защита в соответствии с зоновой концепцией ступенчатого снижения потенциала, и ЗУ является неотъемлемой частью этой защиты.

Выполнение правильного ЗУ — это первый обязательный шаг комплексной защиты электронной и силовой аппаратуры сетей связи и передачи данных от грозовых разрядов и всех типов помех и наводок, указанных в Таблице.

Таблица. Факторы, представляющие опасность для электронной и силовой аппаратуры сетей связи и передачи данных

Роль заземления в защите объекта связи

В условиях постоянного развития современного оборудования и повышения его чувствительности к помехам различного рода, требования к качеству выполнения ЗУ резко повысились.

Таким образом, безопасность, бесперебойность и эффективность работы сетей связи и передачи данных любого масштаба в значительной степени зависят от качества выполнения ЗУ, материалов, из которых оно изготовлено, и сопротивления ЗУ.

Долговечное, стабильное и соответствующее нормам сопротивление ЗУ на любых телекоммуникационных объектах необходимо для того, чтобы обеспечить:

- бесперебойное функционирование электронной техники;

- требования электробезопасности персонала;

- требования молниезащиты;

- надежность и готовность объекта в целом.

Таким образом, основными задачами при организации ЗУ во время строительства и реконструкции телекоммуникационных объектов являются:

- обеспечение максимального срока службы ЗУ;

- соблюдение нормативных значений сопротивления ЗУ;

- оптимизация процесса монтажа ЗУ.

Новые задачи старого заземления

Почему особую актуальность вопросы качественного заземления приобретают именно сейчас?

Это объясняется следующими факторами:

- Увеличивается срок эксплуатации объектов связи.

- Существующие заземляющие устройства всех видов стареют (ржавеют).

- Сопротивление ЗУ не соответствует установленным нормам.

- Развитие электроники, телекоммуникационных технологий и компьютерной техники, роль которых стремительно растет во всех областях человеческой деятельности, предъявляет особые, повышенные требования к ЗУ.

Оборудование, которое используют операторы стационарной и мобильной связи Украины, провайдеры, банки, страховые компании, крупные промышленные предприятия для создания сетей связи и передачи данных как ведомственных, так и в масштабе страны, изготовлено с использованием чувствительной электроники и требует низкоомного заземления.

Заземление 2 Ом, 1 Ом, иногда 0,5 Ом, которое необходимо для обеспечения бесперебойной работы электронных устройств, называется функциональным и практически всегда нормируется производителем электронного оборудования.

Таким образом, возникает ситуация, которая характеризуется все более увеличивающимся разрывом между ухудшающимися с каждым годом характеристиками существующих ЗУ, с одной стороны, и возрастающими требованиями к величине, стабильности сопротивления и долговечности ЗУ с другой стороны.

Оптимальное решение

Какой же должна быть современная система заземления, чтобы обеспечить защиту людей и оборудования? Она должна удовлетворять следующим критериям:

- Иметь минимально возможный вес, габариты, быть стандартной, применимой в грунтах различных типов и удобной в транспортировке.

- Быстро устанавливаться и иметь типовое решение, удобное для проектировщиков и монтажников.

- Быть простой в проектировании, монтаже и обслуживании.

- Обеспечивать длительный (более 40 лет) срок эксплуатации и эффективную электробезопасность.

- Обеспечивать функционирование электронных устройств всех видов и назначений.

- Иметь высокую защищенность от коррозии.

Об особенностях системы заземления WTG компании Galmar и опыте применения компанией Watson Telecom ее в различных условиях будет рассказано в следующей статье.

Владимир АНДРЕЙКИН, заместитель директора по капитальному строительству Ивано-Франковского филиала ПАО «Укртелеком»

Василий ПЕРЕВЕРЗЕВ, начальник службы связи ПАО «Кировоградоблэнерго»

Александр ГОНЧАРОВ, начальник отдела систем заземления и молниезащиты Watson Telecom

Продолжение

Если Вы нашли ошибку в тексте, то выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter или нажмите здесь.

Большое спасибо за Вашу помощь! Мы скоро исправим ошибку!

Сообщение не было отправлено. Пожалуйста, попробуйте еще раз.

Сообщение об ошибке

Ошибка:

Ваш комментарий (не обязательно):

Да Отмена

asp24.com.ua