ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

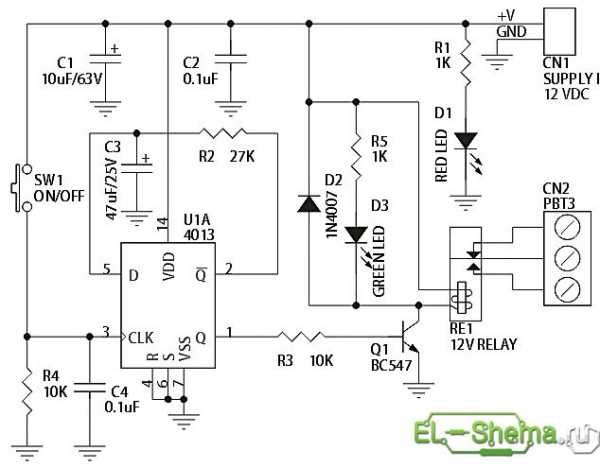

Схема электронного выключателя основана на микросхеме CD4013, и имеет два устойчивых состояния, ON и OFF. Когда он включен, то и остается включенным, пока вы не нажмёте кнопку выключателя еще раз. Короткое нажатие кнопки SW1, переключает его в другое состояние. Устройство будет полезно для исключения громоздких и ненадёжных клавишных переключателей либо для дистанционного управления разными электроприборами.

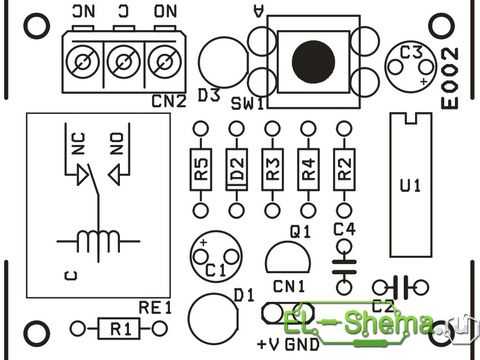

Электронное реле — схема принципиальная

Контакты реле могут выдерживать высокое сетевое напряжения переменного тока, а также достаточный постоянный ток, что делает проект подходящим для таких приборов, как вентилятор, свет, телевизор, насос, электродвигатель постоянного тока, да и вообще любой электронный проект требует подобный электронный переключатель. Устройство работает от сети переменного тока напряжением до 250 В и коммутирует нагрузку до 5 A.

Параметры и элементы схемы

- Питание: 12 вольт

- Ток: 60 мA

- Нагрузка: до 250 В 5 А

- D1: индикатор подачи питания

- D3: индикатор включения реле

- CN1: вход питания

- SW1: выключатель

Транзистор Q1 можно заменить на любой похожей структуры с предельным током минимум 100 мА, например КТ815. Реле можно взять автомобильное, или любое другое на 12 В. Если электронный выключатель требуется собрать в виде отдельной малогабаритной коробочки, имеет смысл питание схемы осуществить от маленького импульсного блока питания, типа зарядки мобильного. Поднять напряжение с 5 до 12 В можно заменой стабилитрона на плате. При необходимости вместо реле ставим мощный полевой транзистор, как это реализовано в таком переключателе.

el-shema.ru

Электронный проходной выключатель с любым количеством выключателей

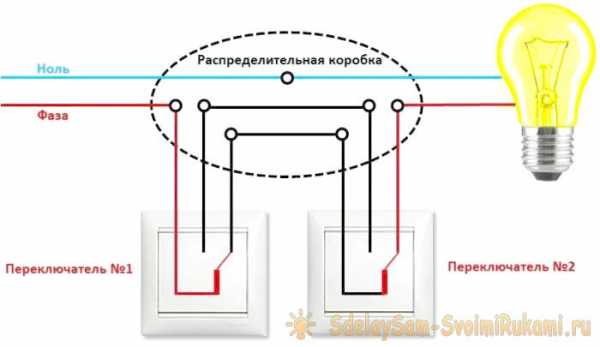

Проходные выключатели обычно используют в длинных коридорах или на больших расстояниях, когда нужно включать или выключать в одном месте и включать или выключать в другом освещение или электроприборы. При этом приходится тянуть 3-х проводные и более кабели.

Ниже схема стандартного проходного выключателя:

Предлагаемый электронный выключатель свободен от этих недостатков, он устанавливается в распаечную коробку и от него параллельно сигнальными проводами подключаются кнопки (выключатели) которыми можно независимо включать и выключать освещение или другие приборы.

В качестве выключателей используются кнопки от звонка или любые другие кнопки без фиксации (нажали отпустили – включили свет, ещё раз нажали отпустили – выключили свет), есть также в продаже выключатели без фиксации.

Понадобится

Для изготовления необходимо:

- Клемник в плату с шагом 5 мм. 3 шт. (можно не ставить, а просто припаять провода)

- Резистор 1 К 1206 — 2 шт.

- Резистор 100 К 1206 — 6 шт.

- Резистор 470 К 1206 — 1 шт.

- Резистор 10 К 1206 — 1 шт.

- Конденсатор 0,01 мкФ 1206 — 1 шт.

- Конденсатор 0,1 мкФ 1206 — 2 шт.

- Конденсатор 10 мкФ 1206 — 1 шт.

- Диод 4007 (любой на 600-800 В подходящего размера) 1 шт.

- Стабилитрон 12 В BZV55-C12 (можно 2 шт. на 5.6 В) 1 шт.

- Диодный мост DF10S (любой подходящего размера на 1 А 600-1000 В ) 1 шт.

- Транзистор IRF840 — 1 шт.

- Микросхема ICM7555 (аналог ALD555, LMC555, TS555, TLC555) — 1 шт.

Все компоненты SMD т.к печатная плата сделана для них.

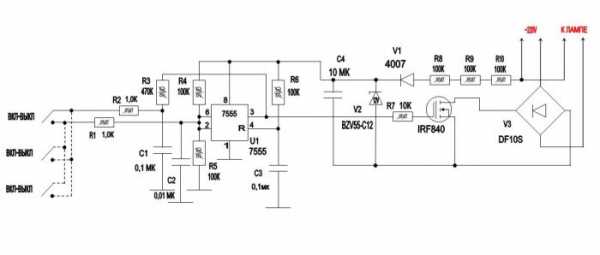

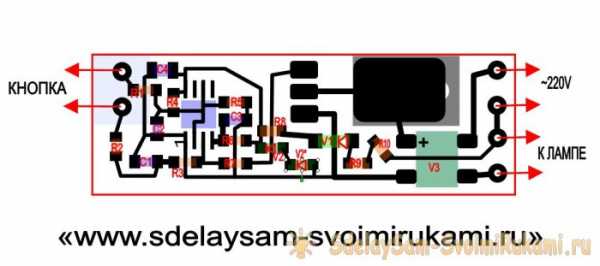

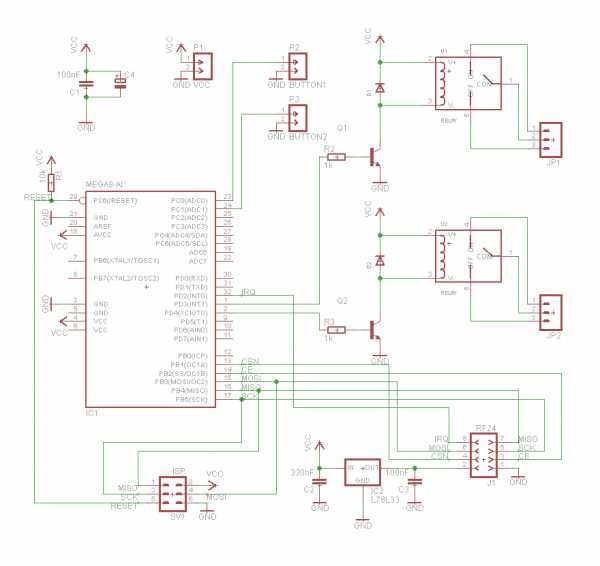

Схема

Вот собственно схема устройства:

Описание

на микросхеме создан триггер, R1,R2 можно поставить на 470 Ом-1,5 К они нужны для улучшения помехозащищенности и отчасти безопасности (конструкция имеет гальваническую связь с сетью).

Цепь R6, С3 нужна для того чтоб триггер при включении питания всегда находился в выключенном состоянии.

Конденсатор С4 фильтр питания, стабилитрон V2 ограничивает питание 12V /на плате есть место для установки 2-х стабилитронов по 5.6V последовательно и при использовании одного на 12 V в место второго нужно поставить перемычку он на плате обозначен V2*.

Резистор R7 можно установить номиналом 470 Ом -20 К он нужен для стабильного открытия транзистора и подавления его самовозбуждения в момент открытия/закрытия.

R8-R10 гасят напряжение сети (почему их 3 последовательно? Потому что 1 резистор в корпусе 1206 рассчитан на напряжение не более 200V и для безопасности и надежности их установлено 3 шт. )

На кнопки или выключатели без фиксации приходит напряжение примерно 12 В и можно использовать любые самые слаботочные но схема имеет связь с сетью соблюдайте осторожность при проверке!

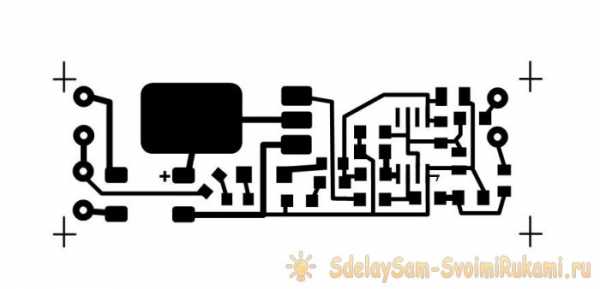

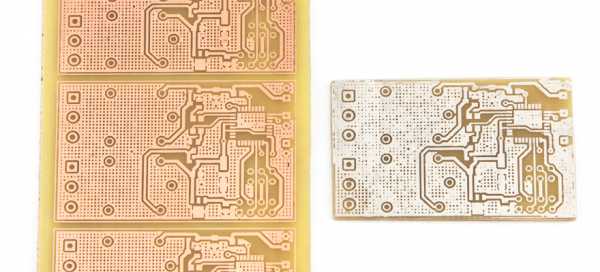

Сборка платы:

Выпиливаем из одностороннего фольгированного стеклотекстолита плату размером 20х60 мм, зачищаем мелкой шкуркой, обезжириваем. Печатаем плату на лазерном принтере без экономии чернил на глянцевой бумаге из журнала.

fajly.zip [113,48 Kb] (cкачиваний: 173)

Методом ЛУТ наносим рисунок и вытравливаем в хлорном железе. Смываем тонер ацетоном и зачищаем мелкой шкуркой. Облуживаем дорожки и смываем остатки флюса. Припаиваем все компоненты со стороны дорожек.

Смываем флюс! это очень важно! Микросхема довольно высокоомная и если флюс активный может не заработать!

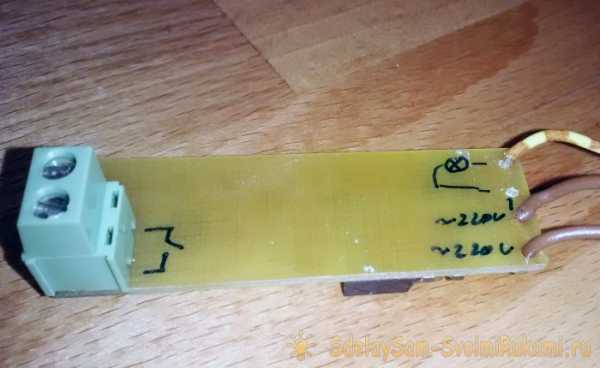

Должно получится примерно так:

Будьте внимательны – конструкция имеет связь с сетью 220 В! Соблюдайте меры предосторожности!

Проверяем монтаж!

Подключаем лампочку, кнопку, шнур питания. Включаем в сеть 220 В. Будьте внимательны – конструкция имеет связь с сетью 220 В! Соблюдайте меры предосторожности!

Проверяем работоспособность. Если все работает нормально – берем термоусадочную трубку подходящего диаметра и упаковываем плату туда для безопасности.

Характеристики:

Максимальная нагрузка -150 Вт (ограничена диодным мостом и транзистором при их замене на более мощные нагрузку можно увеличить).

Напряжение питания -180-250 В.

Потребляемая мощность в выключенном состоянии -0,1 Вт.

Смотрите видео

На видео ниже представлена работа устройства.

Плату можно вообще не делать если взять макетную плату и распаять на ней обычные DIP элементы с выводами соединив их проволочкой.

Только будет она немного больше. Есть вопросы – пишите отвечу.

sdelaysam-svoimirukami.ru

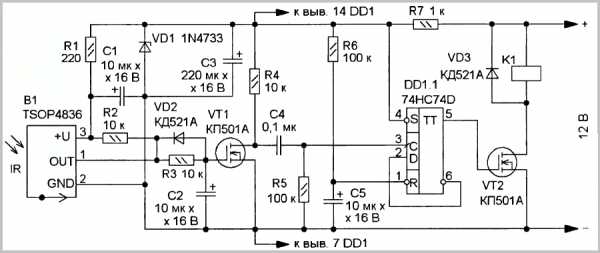

Простая схема дистанционного выключателя

Данный выключать управляется посредством любого пульта дистанционного управления. Ну а сама схема уже коммутирует включение и выключение различных устройств. Схема довольна проста, и не содержит дорогих и дефицитных деталей.

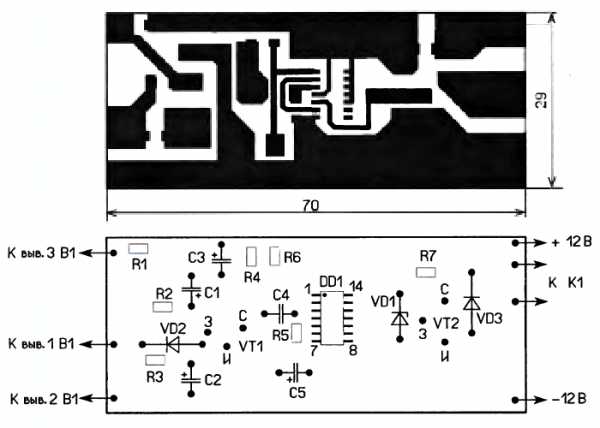

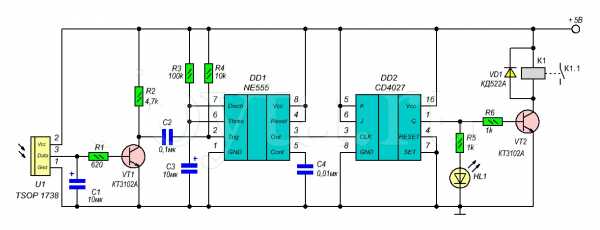

Роль приемника сигналов, от пульта ДУ, выполняет модуль В1. На полевом транзисторе VT1 построен инвертирующий усилитель, на триггере DD1.1 – делитель частоты на 2, а сам выключатель образован из транзистора VT2 и реле K1. Питание усилителя и триггера осуществляется стабилизатором R7VD1, оно сглаживается конденсатором C3. А вот питание модуля B1 дополнительно фильтруется RC-фильтром состоящих из R1C1. Диод VD3 служит для защиты транзистора VT2, при обесточивании реле К1.

В исходном состоянии, после поступления питающего напряжения, триггер DD1.1 при помощи цепочки R6C5 переходит в нулевое состояние с низким уровнем напряжения на прямом выходе (выв.5), транзистор VT2 закрыт, реле обесточено. Если сигнал не поступает на модуль B1, то на его выходе присутствует высокий уровень, поэтому конденсатор C2 зарядится через резистор R3 и транзистор VT1 будет открыт.

Если на модуль B1 подать сигнал (нажать кнопку на пульте ДУ и направить на модуль), то на его выходе будут формироваться пачки импульсов. Конденсатор C2 через диод VD2 быстро разрядится и транзистор VT1 закроется. Перепад напряжения на его стоке (транзистора VT1) через C4 поступит на вход С триггера и переключит последний в единичное состояние, с высоким уровнем на выходе. Далее транзистор VT2 откроется, через реле потечет ток и контакты переключатся подавая или отключая напряжение нагрузки выключателя.

После того, как подача импульсов на модуль B1 прекратится, на его выходе вновь установиться напряжение высокого уровня, конденсатор C2 зарядится, транзистор VT1 откроется, конденсатор C4 разрядится. Следующее поступление сигналов на модуль B1 приведет к разряжению конденсатора C2, транзистор VT1 закроется, триггер переключится и транзистор VT2 управляющий реле, будет закрыт. Отсюда получаем, что после каждой подачи импульсов с пульта ДУ на модуль B1, устройство будет переключатся из одного состояния в другое.

В дистанционном выключателе применены резисторы МЛТ, С2-23. Оксидные конденсаторы марки К50-35, С4 – марки К10-17. Вместо модуля B1 – TSOP4836 можно применить SFH503-36. Диоды КД521А легко заменимы 1N4004, 1N4005, стабилитрон 1N4733 на 1N5338B. Реле должно срабатывать от напряжения 10-11 В. Один из вариантов печатной платы расположен ниже.

kiloom.ru

Выключатели на транзисторах — Меандр — занимательная электроника

Основное назначение транзисторных выключателей, схемы которых предлагаются вниманию читателей, — включение и выключение нагрузки постоянного тока. Кроме этого, он может выполнять ещё дополнительные функции, например, индицировать своё состояние, автоматически отключать нагрузку при разрядке аккумуляторной батареи до предельно допустимого значения или по сигналу датчиков температуры, освещённости и др. На базе нескольких выключателей можно сделать переключатель. Коммутация тока осуществляется транзистором, а управление осуществляется одной простой кнопкой с контактом на замыкание. Каждое нажатие на кнопку изменяет состояние выключателя на противоположное.

Описание аналогичного выключателя было приведено в [1], нотам для управления применены две кнопки. К достоинствам предлагаемых выключателей можно отнести бесконтактное подключение нагрузки, практически отсутствие потребляемого тока в выключенном состоянии, доступные элементы и возможность применения малогабаритной кнопки, занимающей мало места на панели прибора. Недостатки — собственный потребляемый ток (несколько миллиампер) во включённом состоянии, падение напряжения на транзисторе (доли вольта), необходимость принятия мер для защиты от импульсных помех надёжного контакта во входной цепи (может самопроизвольно выключаться при кратковременном нарушении контакта).

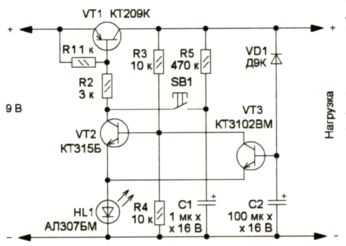

Схема выключателя показана на рис. 1. Принцип его работы основан на том, что у открытого кремниевого транзистора напряжение на переходе база- эмиттер транзистора — 0,5…0,7 В, а напряжение насыщения коллектор-эмиттер может быть 0,2…0,3 В. По сути, это устройство представляет собой триггер на транзисторах с разной структурой, управляемый одной кнопкой. После подачи питающего напряжения оба транзистора закрыты, а конденсатор С1 разряжен. При нажатии на кнопку SB1 ток зарядки конденсатора С1 открывает транзистор VT1, и следом за ним откроется транзистор VT2. При отпускании кнопки транзисторы остаются во включённом состоянии, питающее напряжение (за вычетом падения напряжения на транзисторе ѴТ1) поступает на нагрузку и продолжится зарядка конденсатора С1. Он зарядится до напряжения, немногим большем, чем напряжение на базе этого транзистора, поскольку напряжение насыщения коллектор—эмиттер меньше напряжения база-эмиттер.

Рис. 1

Поэтому при следующем нажатии на кнопку напряжение база-эмиттер на транзисторе ѴТ1 будет недостаточным для поддержания его в открытом состоянии и он закроется. Следом закроется транзистор VT2, и нагрузка обесточится. Конденсатор С1 разрядится через нагрузку и резисторы R3—R5, и выключатель вернётся в исходное состояние. Максимальный коллекторный ток транзистора ѴТ1 I к зависит от коэффициента передачи тока h21э и базового тока Іб: Iк = lб h2lэ. Для указанных на схеме номиналов и типов элементов этот ток — 100…150 мА. Чтобы выключатель работал нормально, ток, потребляемый нагрузкой, должен быть меньше этого значения.

У этого выключателя есть две особенности. Если на выходе выключателя будет короткое замыкание, после кратковременного нажатия на кнопку SB1 транзисторы на короткое время откроются и затем, после зарядки конденсатора С1, закроются. При уменьшении выходного напряжения примерно до 1 В (зависит от сопротивлений резисторов R3 и R4) транзисторы также закроются, т. е. нагрузка будет обесточена.

Второе свойство выключателя можно использовать для построения разрядного устройства для отдельных Ni-Cd или Ni-Mh аккумуляторов до 1 В перед составлением их в батарею и дальнейшей общей зарядке. Схема устройства показана на

Рис. 2

На рис. 3 показано ещё одно применение выключателя — таймер. Он был использован мною в портативном приборе — испытателе оксидных конденсаторов. В схему дополнительно введён светодиод HL1, который индицирует состояние устройства. После включения загорается светодиод и конденсатор С2 начинает заряжаться обратным током диода VD1. При определённом напряжении на нём откроется транзистор ѴТ3, который закоротит эмиттерный переход транзистора ѴТ2, что приведёт к выключению устройства (светодиод погаснет). Конденсатор С2 быстро разрядится через диод VD1, резисторы R3, R4 и выключатель вернётся в исходное состояние. Время выдержки зависит от ёмкости конденсатора С2 и обратного тока диода. При указанных на схеме элементах оно составляет около 2 мин. Если взамен конденсатора С2 установить фоторезистор, терморезистор (или другие датчики), а взамен диода — резистор, получим устройство, которое будет выключаться при изменении освещённости, температуры и т. п.

Рис. 3

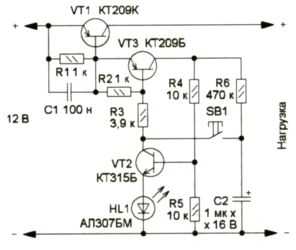

Если в нагрузке есть конденсаторы большой ёмкости, выключатель может не включиться (это зависит от их ёмкости). Схема устройства, лишённого этого недостатка, показана на рис. 4. Добавлен ещё один транзистор ѴТ1, который выполняет функцию ключа, а два других транзистора управляют этим ключом, чем исключается влияние нагрузки на работу выключателя. Но при этом потеряется свойство не включаться при наличии в цепи нагрузки короткого замыкания. Светодиод выполняет аналогичную функцию. При указанных на схеме номиналах деталей ток базы транзистора ѴТ1 — около 3 мА. Были опробованы несколько транзисторов КТ209К и КТ209В в качестве ключа. Они имели коэффициенты передачи тока базы от 140 до 170. При токе нагрузки 120 мА падение напряжения на транзисторах было 120…200 мВ. При токе 160 мА — 0,5…2,2 В. Использование в качестве ключа составного транзистора КТ973Б позволило значительно увеличить допустимый ток нагрузки, но падение напряжения на нём было 750…850 мВ, и при токе 300 мА транзистор слабо грелся. В выключенном состоянии потребляемый ток настолько мал, что измерить его с помощью мультиметра DT830B не удалось. При этом транзисторы предварительно не отбирались ни по каким параметрам.

Рис. 4

На рис. 5 представлена схема трёхканального зависимого переключателя. В ней объединены три выключателя, но при необходимости их число может быть увеличено. Кратковременное нажатие на любую из кнопок вызовет включение соответствующего выключателя и подключение соответствующей нагрузки к источнику питания. Если нажать на какую-либо другую кнопку, включится соответствующий выключатель, а предыдущий выключится. Нажатие на следующую кнопку включит следующий выключатель, а предыдущий опять отключится. При повторном же нажатии на ту же кнопку последний работающий выключатель выключится, и устройство возвратится в исходное состояние — все нагрузки будут обесточены. Режим переключения обеспечивает резистор R5. При включении какого-либо выключателя напряжение на этом резисторе возрастает, что приводит к закрыванию включённого ранее выключателя. Сопротивление этого резистора зависит от тока, потребляемого самими выключателями, в данном случае его значение — около 3 мА. Элементы VD1, R3 и С2 обеспечивают прохождение разрядного тока конденсаторов СЗ, С5 и С7. Через резистор R3 конденсатор С2 разряжает в паузах между нажатиями на кнопку. Если эту цепь исключить, останутся только режимы включения и переключения. Заменив резистор R5 проволочной перемычкой, получим три независимо работающих устройства.

Рис. 5

Переключатель предполагалось применить в коммутаторе телевизионных антенн с усилителями, но с появлением кабельного телевидения необходимость в нём отпала, и проект не был реализован на практике.

В выключателях могут быть применены транзисторы самых разных типов, но они должны соответствовать определённым требованиям. Во-первых, все они должны быть кремниевыми. Во-вторых, транзисторы, коммутирующие ток нагрузки, должны иметь напряжение насыщения Uк-э нас не более 0,2…0,3 В, максимальный допустимый ток коллектора Iкмакс должен быть в несколько раз больше коммутируемого тока, а коэффициент передачи тока h21э достаточный, чтобы при заданном токе базы транзистор находился в режиме насыщения. Из имеющихся у меня в наличии транзисторов хорошо зарекомендовали себя транзисторы серий КТ209 и КТ502, несколько хуже — серий КТ3107 и КТ361.

Сопротивления резисторов можно изменять в значительных пределах. Если требуется большая экономичность и не нужна индикация состояния выключателя, светодиод не устанавливают, а резистор в цепи коллектора ѴТЗ (см. рис. 4) можно увеличить до 100 кОм и более, но надо учесть, что при этом уменьшится базовый ток транзистора ѴТ2 и максимальный ток в нагрузке. Транзистор ѴТЗ (см. рис. 3) должен иметь коэффициент передачи тока h21э более 100. Сопротивление резистора R5 в зарядной цепи конденсатора С1 (см. рис. 1) и аналогичных ему в других схемах может быть в интервале 100.. 470 кОм. Конденсатор С1 (см. рис. 1) и аналогичные ему в других схемах должны быть с малым током утечки, желательно применить оксиднополупроводниковые серии К53, но можно применять и оксидные, при этом сопротивление резистора R5 должно быть не более 100 кОм. При увеличении ёмкости этого конденсатора уменьшится быстродействие (время, по истечении которого устройство можно выключить после включения), а если уменьшить — снизится чёткость в работе. Конденсатор С2 (см. рис. 3) — только оксидно-полупроводниковый. Кнопки — любые малогабаритные с самовозвратом. Катушка L1 преобразователя (см. рис. 2) применена от регулятора линейности строк чёрно-белого телевизора, хорошо работает преобразователь и с дросселем на Ш-образном магнитопроводе от КЛЛ. Можно также воспользоваться рекомендациями, приведёнными в [2]. Диод VD1 (см. рис. 5) может быть любым маломощным, как кремниевым, так и германиевым. Диод VD1 (см. рис. 3) должен быть обязательно германиевым.

Налаживания требуют устройства, схемы которых показаны на рис. 2 и рис. 5, остальные в налаживании не нуждаются, если нет особых требований и все детали исправны. Для налаживания разрядного устройства (см. рис. 2) потребуется источник питания с регулируемым напряжением на выходе. Прежде всего, взамен резистора R4 временно устанавливают переменный резистор сопротивлением 4,7 кОм (в максимум сопротивления). Подключают источник питания, предварительно установив на его выходе напряжение 1,25 В. Включают разрядное устройство нажатием на кнопку и устанавливают с помощью резистора R8 требуемый ток разрядки. После этого устанавливают на выходе источника питания напряжение 1 В, и с помощью добавочного переменного резистора добиваются выключения устройства. После этого надо несколько раз проверить напряжение выключения. Для этого необходимо увеличить напряжение на выходе источника питания до 1,25 В, включить устройство, затем необходимо плавно уменьшать напряжение до 1 В, наблюдая момент выключения. Затем измеряют введённую часть дополнительного переменного резистора и заменяют его постоянным с таким же сопротивлением.

Во всех других устройствах также можно реализовать аналогичную функцию выключения при снижении входного напряжения. Налаживание производится аналогично. При этом надо иметь в виду то обстоятельство, что вблизи точки выключения транзисторы начинают закрываться плавно и ток в нагрузке тоже будет плавно уменьшаться. Если в качестве нагрузки будет радиоприёмник, то это проявится как уменьшение громкости. Возможно, рекомендации, описанные в [1], помогут решить эту проблему.

Налаживание переключателя (см. рис. 5) сводится к временной замене постоянных резисторов R3 и R5 на переменные с сопротивлением в 2…3 раза больше. Последовательно нажимая на кнопки, с помощью резистора R5 добиваются надёжной работы. После этого повторными нажатиями на одну и ту же кнопку с помощью резистора R3 добиваются надёжного выключения. Затем переменные резисторы заменяют постоянными, как сказано выше. Для повышения помехоустойчивости параллельно резисторам R7, R13 и R19 надо установить керамические конденсаторы ёмкостью несколько нанофарад.

ЛИТЕРАТУРА

- Поляков В. Электронный выключатель защищает аккумуляторную батарею. — Радио, 2002, № 8, с. 60.

- Нечаев И. Электронная спичка. — Радио, 1992, N° 1, с. 19—21.

Автор: В. БУЛАТОВ, пгт Новый Свет, Донецкая обл., Украина

Источник: Радио №5/2016

Возможно, вам это будет интересно:

meandr.org

Три схемы дистанционных выключателей | kavmaster

В этой статье будут рассмотрены три схемы дистанционных выключателей, применить их можно для управления практически любых электроприборов, так как в качестве выключателя используется реле. Схемы выключателей достаточно просты и повторимы.

Дистанционный выключатель с управлением от ПДУ

Это простая схема для дистанционного включения и выключения любого электрического устройства при помощи обычного пульта дистанционного управления (ПДУ).

Дальность действия дистанционного выключателя составляет около 10 метров. В качестве датчика используется 3-контактный ИК- приемник (TSOP 1738 или его аналог), работающий на частоте 38 кГц. При обнаружении ИК-излучения, на выходе датчика появляется сигнал лог.0, который в свою очередь усиливается транзистором VT1.

С выхода транзистора VT1 усиленный сигнал запускает ждущий мультивибратор на таймере NE555 . Импульс с выход (3) таймера, имеющий длительность в 1 секунду, переключает JK-триггер, чей выход (1) через транзистор (VT2) управляет электромагнитным реле. С каждым новым сигналом от NE555, выход JK-триггера будет изменяться на противоположное состояние.

Светодиод HL1 используются для отображения состояния выходного каскада во время работы устройства. Схема питается от стабилизатора напряжения 7805. Конденсатор С2 и резистор R4 предназначены для предотвращения ложного срабатывания таймера NE555.

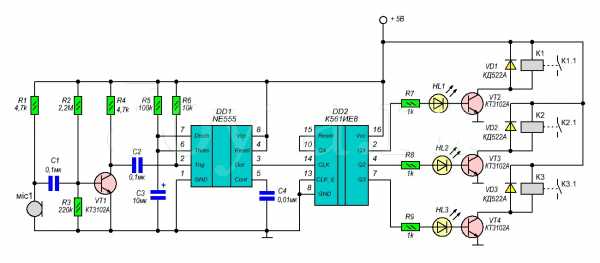

Дистанционный выключатель по хлопку

Вариант 1

Эта схема дистанционного акустического выключателя предназначена для дистанционного включения / выключения света либо изменения скорости вращения напольного вентилятора. Особенность данного дистанционного выключателя в том, что управление нагрузкой происходит по звуковому сигналу (хлопку). Так же данная схема может быть востребована, в целях безопасности, для бесконтактного включения и выключения электроприборов в помещениях с повышенной влажностью.

Устройство имеет три канала управления, каждый из которых оснащен индикатором на светодиоде. Основу схемы акустического выключателя составляют две микросхемы: таймер NE555 и десятичный счетчик-делитель К561ИЕ8 (аналог CD4017)

Микросхема NE555 в данном случае подключена в режиме ждущего мультивибратора. При изменении сигнала на входе 2 таймера NE555, на его выходе 3 появляется одиночный импульс, после чего ждущий мультивибратор переходит в исходное состояние. С помощью формулы, приведенной ниже, можно длительность выходного импульса:

T = 1,1 * R5 * C4

В то время, когда кто-то хлопает в ладоши, звуковой сигнал при помощи конденсаторного микрофона преобразуется в электрический. Затем этот сигнал поступает на базу транзистора VT1, который в свою очередь запускает ждущий мультивибратор на NE555.

Сигнал с выхода 3 таймера NE555 поступает на счетный вход (вывод 14) микросхемы К561ИЕ8. После получения сигнала тактовой частоты, счет начинается с нуля. С каждым новым входным сигналом (хлопком) происходит последовательное появление сигнала высокого уровня на выходах К561ИЕ8. (Подробное описание К561ИЕ8.)

Поскольку схема имеет три канала для управления, то следующий выход (вывод 10) подключены к выводу обнуления счетчика (вывод 15), и при появлении на выводе 10 лог.1 происходит сброс счетчика, в результате чего все три канала обнуляются и счет начинается снова.

При первом хлопке на вывод 2 будет лог.1 — загорится светодиод HL1 и включится реле К1, при следующем хлопке лог.1 появится уже на выводе 4 — загорится светодиод HL2 и включится реле К2, при этом на выводе 2 будет лог.0 и светодиод HL1 погаснет (реле К1 отключится) и так далее.

Вариант 2

Звуковой сигнал, принятый микрофоном, усиливается микрофонным усилителем на ОУ 741. С выхода ОУ сигнал поступает на вход десятичного счетчика К561ИЕ8, работа которого была описана в предыдущей схеме.

C помощью резистора R3 регулируют чувствительность ОУ 741. Резистор R1 устанавливает чувствительность микрофона. Резистор R4 предназначен для исключения ложных срабатываний счетчика К561ИЕ8. Свечение светодиода HL1 указывает на выключенное состояние нагрузки.

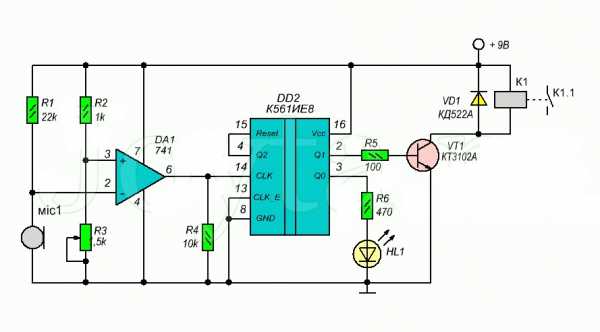

Дистанционный выключатель на основе лазера

Эта простая схема дистанционного выключателя построена на таймере NE555. В качестве управляющего элемента использована лазерная указка. Эта схема была опробована в работе с расстояния 50 метров и показала хорошие результаты. По большому счету дальность действия зависит от мощности и качества самого лазера. Электрическая схема дистанционного выключателя:

При наведении лазерного луча на фоторезистор U1 происходит включение нагрузки через электромагнитное реле, а при фокусировке лазерного луча на фоторезистор U2 — выключение.

На этом всё! Делитесь статьёй в соц сетях!

Похожее

kavmaster.ru

Радиоуправляемый выключатель своими руками. Часть 1 — Hardware / Habr

Этот пост — первая часть из серии рассказов о том, как можно относительно несложно сделать своими руками радиоуправляемый выключатель полезной нагрузки.Пост ориентирован на новичков, для остальных, думаю, это будет «повторение пройденного».

Примерный план (посмотрим по ходу действия) ожидается следующий:

- Hardware выключателя

- Тестирование и подготовка

- Software выключателя

- «Центр управления»

Сразу оговорюсь, что проект делается под мои конкретные нужды, каждый может его адаптировать под себя (все исходники будут представлены по ходу повествования). Дополнительно буду описывать те или иные технологические решения и давать их обоснования.

Начало

На текущий момент имеются следующие вводные:

- Хочется реализовать удаленное управление светом и вытяжкой.

- Выключатели есть одно- и двух-секционные (свет и свет+вытяжка).

- Выключатели установлены в стене из гипсокартона.

- Вся проводка — трехпроводная (присутствует фаза, нуль, защитное заземление).

С первым пунктом — все понятно: нормальные желания надо удовлетворять.

Второй пункт в общем-то предполагает, что надо бы сделать две разные схемы (для одно- и двух-канального выключателя), но поступим иначе — сделаем «двухканальный» модуль, но в случае, когда реально требуется только один канал — не будем распаивать часть комплектующих на плате (аналогичный подход реализуем и в коде).

Третий пункт — обуславливает некоторую гибкость в выборе форм-фактора выключателя (реально снимается существующий выключатель, демонтируется монтажная коробка, внутрь стены монтируется готовое устройство, возвращается монтажная коробка и монтируется выключатель назад).

Четвертый пункт — существенно облегчает поиск источника питания (220В есть «под рукой»).

Вводные данные ясны, можно двигаться дальше.

Принципы и элементная база

Выключатель хочется сделать многофункциональным — т.е. должна остаться «тактильная» составляющая (выключатель физически должен остаться и должна сохраниться его обычная функция по включению/выключению нагрузки, но при этом должна появиться возможность управления нагрузкой через радиоканал.

Для этого обычные двухпозиционные (включено-выключено) выключатели заменим на аналогичные по дизайну выключатели без фиксации (кнопки):

Эти выключатели работают примитивно просто: когда клавиша нажата — пара контактов замкнуты, когда клавишу отпускаем — контакты размыкаются. Очевидно, что это обычная «тактовая кнопка» (собственно так ее и будем обрабатывать).

Теперь практически становится понятно, как это реализовать «в железе»:

- берем МК (atmega8, atmega168, atmega328 — использую то, что есть «прямо сейчас»), в комплекте с МК добавляем резистор для подтяжки RESET к VCC,

- подключаем две «кнопки» (для минимизации количества навесных элементов — будем использовать встроенные в МК резисторы подтяжки), для коммутации нагрузки воспользуемся реле с подходящими параметрами (у меня как раз были припасены реле 833H-1C-C с 5В управлением и достаточной мощностью коммутируемой нагрузки — 7A 250В~),

- естественно, нельзя обмотку реле напрямую подключить к выходу МК (слишком высокий ток), поэтому добавим необходимую «обвязку» (резистор, транзистор и диод).

Микроконтроллер будем использовать в режиме работы от встроенного осциллятора — это позволит отказаться от внешнего кварцевого резонатора и пары конденсаторов (чуть сэкономим и упростим создание платы и последующий монтаж).

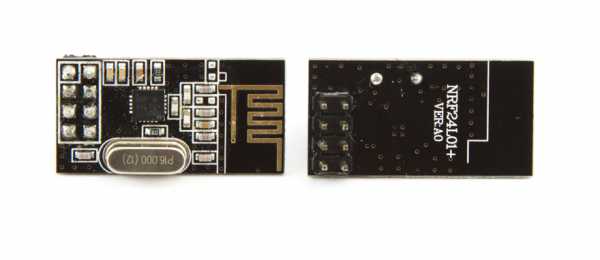

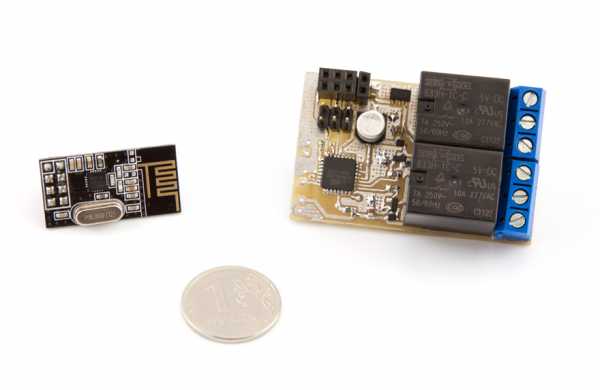

Радиоканал будем организовывать с помощью nRF24L01+:

Модуль, как известно, толерантен к 5В-сигналам на входах, но требует для питания в 3.3В, соответственно, в схему добавим еще линейный стабилизатор L78L33 и пару конденсаторов к нему.

Дополнительно добавим блокировочные конденсаторы по питанию МК.

МК будем программировать через ISP — для этого на плате модуля предусмотрим соответствующий разъем.

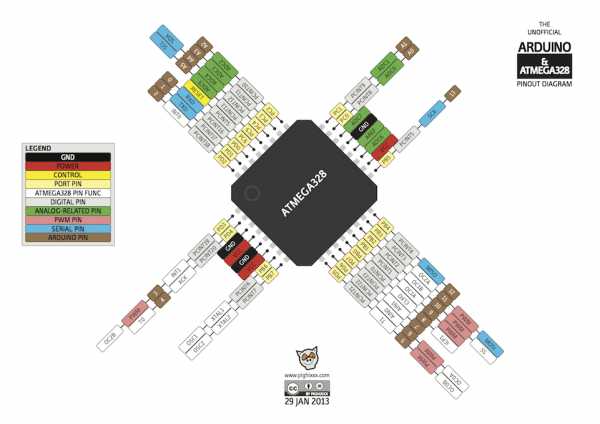

Собственно, вся схема описана, осталось только определиться с выводами МК, к которым будем подключать нашу «периферию» (радиомодуль, «кнопки» и выбрать пины для управления реле).

Начнем с вещей, которые уже фактически определены:

- Радиомодуль подключается на шину SPI (таким образом, подключаем пины колодки с 1 по 8 на GND, 3V3, D10 (CE), D9 (CSN), D13 (SCK), D11 (MOSI), D12 (MISO), D2 (IRQ) — соответственно).

- ISP — вещь стандартная и подключается следующим образом: подключаем пины разъема с 1 по 6 на D12 (MISO), VCC, D13 (SCK), D11 (MOSI), RESET, GND — соответственно).

Дальше остается определиться только с пинами для кнопок и транзисторов, управляющих реле. Но не будем торопиться — для этого подойдут любые пины МК (как цифровые, так и аналоговые). Выберем их на этапе трассировки платы (банально выберем те пины, что будут максимально просто развести до соответствующих «точек»).

Теперь следует определиться с тем, какие «корпуса» будем использовать. В этом месте начинает диктовать правила моя природная лень: мне очень не нравится сверлить печатные платы — поэтому выберем по максимуму «поверхностный монтаж» (SMD). С другой стороны, здравый смысл подсказывает, что использование SMD очень существенно сэкономит размер печатной платы.

Для новичков поверхностный монтаж покажется достаточно сложной темой, но реально это не так страшно (правда, при наличии более-менее приличной паяльной станции с феном). На youtube очень много видео-роликов с уроками по SMD — очень рекомендую ознакомиться (сам начал использовать SMD пару месяцев назад, учился как раз по таким материалам).

Сформируем «список покупок» (BOM — bill of materials) для «двухканального» модуля:

- микроконтроллер — atmega168 в корпусе TQFP32 — 1 шт.

- транзистор — MMBT2222ALT1 в корпусе SOT23 — 2 шт.

- диод — 1N4148WS в корпусе SOD323 — 2 шт.

- стабилизатор — L78L33 в корпусе SOT89 — 1 шт.

- реле — 833H-1C-C — 2 шт.

- резистор — 10кОм, типоразмер 0805 — 1 шт. (подтяжка RESET к VCC)

- резистор — 1кОм, типоразмер 0805 — 1 шт. (в цепь базы транзистора)

- конденсатор — 0.1мкФ, типоразмер 0805 — 2 шт. (по питанию)

- конденсатор — 0.33мкФ, типоразмер 0805 — 1 шт. (по питанию)

- электролитический конденсатор — 47мкФ, типоразмер 0605 — 1 шт. (по питанию)

Дополнительно к этому потребуются клеммники (для подключения силовой нагрузки), колодка 2х4 (для подключения радиомодуля), разъем 2х3 (для ISP).

Тут я немного хитрю и подглядываю в свои «запасники» (просто выбираю то, что там уже есть в наличии). Вы можете выбирать компоненты по своему усмотрению (выбор конкретных компонентов выходит за пределы этого поста).

Поскольку вся схема уже практически «сформирована» (по крайней мере, в голове), можно приступать к проектированию нашего модуля.

Вообще неплохо было бы все сначала собрать на макетке (используя корпуса с выводными элементами), но поскольку у меня все описанные выше «узлы» уже неоднократно проверены и воплощены в других проектах — позволю себе этап макетирования пропустить.

Проектирование

Для этого воспользуемся замечательной программой — EAGLE.

На мой взгляд — очень простая, но в то же время — очень удобная программа для создания принципиальных схем и печатных плат по ним. Дополнительные «плюсы» в копилку EAGLE: мультиплатформенность (мне приходится работать как на Win-, так и на MAC-компьютерах) и наличие бесплатной версии (с некоторыми ограничениями, которые для большинства «самодельщиков» покажутся совершенно несущественными).

Научить вас пользоваться EAGLE в этом топике не входит в мои планы (в конце статьи есть ссылка на замечательный и очень простой для освоения учебник по пользованию EAGLE), я лишь расскажу, некоторые свои «хитрости» при создании платы.

Мой алгоритм создания схемы и платы был примерно следюущий (ключевая последовательность):

Схема:

- Создаем новый проект, внутри которого добавляем «схему» (пустой файл).

- Добавляем МК и необходимую «обвеску» (подтягивающий резистор на RESET, блокировочный конденсатор по питанию и т.п.). Обращаем внимание на корпуса (Package) при выборе элементов из библиотеки.

- «Изображаем» ключ на транзисторе, который управляет реле. Копируем этот кусок схемы (для организации «второго канала»). Входы ключей — пока оставляем «болтаться в воздухе».

- Добавляем на схему разъем ISP и колодку для подлючения радиомодуля (делаем соответствующие соединения в схеме).

- Для питания радиомодуля добавляем в схему стабилизатор (с соответствующими конденсаторами).

- Добавляем «разъемы» для подключения «кнопок» (один пин разъема сразу «заземляем», второй — «болтается в воздухе»).

После этих действий у нас получается полная схема, но пока остаются неподключенными к МК транзисторные ключи и «кнопки».

Дальше перехожу к созданию платы (в этот раз мысль пошла «слева-направо»):

- Размещаю клеммники для подключения силовой нагрузки.

- Правее клеммников — реле.

- Еще правее — элементы транзисторных ключей.

- Стабилизатор питания для радиомодуля (с соответствующими конденсаторами) размещаю рядом с транзисторными ключами (в нижней части платы).

- Размещаю колодку для подключения радиомодуля снизу справа (обращаем внимание на то, в каком положении окажется сам радиомодуль при паравильном подключении к этой колодке — по моей задумке он должен не выступать за пределы основной платы).

- Разъем ISP размещаю рядом с разъемом радиомодуля (поскольку используются одни и те же «пины» МК — чтобы было проще разводить плату).

- В оставшемся пространстве располагаю МК (корпус надо «покрутить», чтобы определить наиболее оптимальное его положение, чтобы обеспечить минимальную длинну дорожек).

- Блокировочные конденсаторы размещаем максимально близко к соответствующим выводам (МК и радиомодуля).

После того, как элементы размещены на своих местах — делаю трассировку проводников. «Землю» (GND) — не развожу (позже сделаю полигон для этой цепи).

Теперь уже можно определиться с подключением ключей и кнопок (смотрю, какие пины ближе к соответствующим цепям и которые проще будет подключить на плате), для этого хорошо перед глазами иметь следующую картинку:

Расположение чипа МК на плате у меня как раз соответствует картинке выше (только повернут на 45 градусов по часовой стрелке), поэтому мой выбор следующий:

- Транзисторные ключи подключаем на пины D3, D4.

- Кнопки — на A1, A0.

Внимательный читатель увидит, что на схеме ниже фигурирует atmega8, в описании упоминается atmega168, а на картинке с чипом — вообще amega328. Пусть это вас не смущает — чипы имеют одинаковую распиновку и (конкретно для этого проекта) взаимозаменяемы и отличаются только количеством памяти «на борту». Выбираем то, что нравится/имеется (я в последствии в плату запаял 168 «камушек»: памяти побольше, чем у amega8 — можно будет побольше логики реализовать, но об этом во второй части).

Собственно, на этом этапе схема принимает финальный вид (делаем на схеме соответствующие изменения — «подключаем» ключи и кнопки на выбранные пины):

После этого уже доделываю последние соединения в проекте печатной платы, «набрасываю» полигоны GND (поскольку лазерный принтер плохо печатает сплошные полигоны, делаю его «сеточкой»), добавляю пару-тройку переходов (VIA) с одного слоя платы на другой и проверяю, что не осталось ни одной не разведенной цепи.

У меня получилась платка размером 56х35мм.

Архив со схемой и платой для Eagle версии 6.1.0 (и выше) находится по ссылке.

Вуаля, можно приступать к изготовлению печатной платы.

Изготовление печатной платы

Плату делаю методом ЛУТ (Лазерно-Утюжная Технология). В конце поста есть ссылка на материалы, которые мне очень помогли.

Приведу для порядка основны шаги по изготовлению платы:

- Печатаю на бумаге Lomond 130 (глянцевая) нижнюю сторону платы.

- Печатаю на такой же бумаге верхнюю сторону платы (зеркально!).

- Складываю полученные распечатки изображениями внутрь и на просвет совмещаю (очень важно получить максимальную точность).

- После этого степлером скрепляю листки бумаги (постоянно контролируя, чтобы совмещение не было нарушено) с трех сторон — получается «конверт».

- Вырезаю подходящего размера кусок двустороннего стеклотекстолита (ножницами по металлу или ножевкой).

- Стеклотекстолит нужно обработать очень мелкой шкуркой (убираем окислы) и обезжирить (я делаю это ацетоном).

- Полученную заготовку (аккуратно, за края, не трогая очищенные поверхности) помещаю в полученный «конверт».

- Разогреваю утюг «на полную» и тщательно утюжу заготовку с двух сторон.

- Оставляю плату остыть (минут 5), после этого можно под струей воды отмачивать бумагу и удалять ее.

После того, как кажется, что вся бумага удалена — вытираю плату насухо и под светом настольной лампы рассматриваю на предмет дефектов. Обычно находится несколько мест, где остались кусочки глянцевого слоя бумаги (выглядят как белесые пятнышки) — обычно эти остатки находятся в наиболее узких местах между проводниками. Я их удаляю обычной швейной иглой (важна твердая рука, особенно при изготовлении плат под «мелкие» корпуса).

Далее плату травлю в растворе хлорного железа (не допуская недо- и пере-травливания).

Тонер смываю ацетоном.

Совет: когда делаете мелкие платы, сделайте заготовку под нужное количество плат, просто разместив изображения верхней и нижней части платы в нескольких экземплярах — и уже это «комбинированное» изображение «накатывайте» на заготовку из стеклотекстолита. После травления достаточно будет разрезать заготовку на отдельные платы.

Только обязательно проверяйте размеры плат при вводе на бумагу: некоторые программы любят «чуть-чуть» изменить масштаб изображения при выводе, а это недопустимо.

Контроль качества

После этого делаю визуальный контроль (требуется хорошее освещение и лупа). Если есть какие-то подозрения, что имеется «залипуха» — контроль тестером «подозрительных» мест.

Для самоуспокоения — контроль тестером всех соседствующих проводников (удобно пользоваться режимом «прозвонка», когда при «коротком замыкании» тестер подает звуковой сигнал).

Если все-таки где-то обнаружен ненужный контакт — исправляю это острым ножом. Дополнительно обращаю внимание на возможные «микротрещины» (пока просто фиксирую их — исправлять буду на этапе лужения платы).

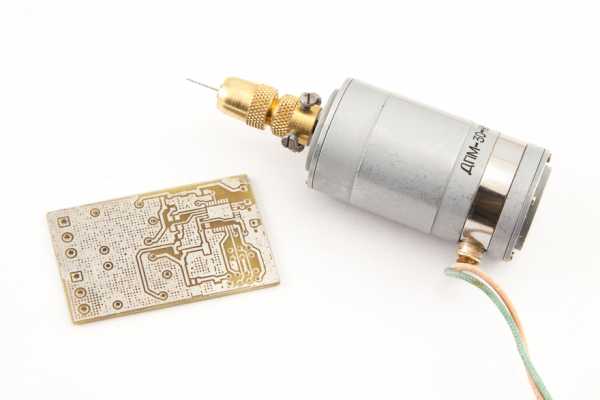

Лужение, сверление

Я предпочитаю плату перед сверлением залудить — так мягкий припой позволяет чуть проще сверлить и сверло на «выходе» из платы меньше «рвет» медные проводники.

Сначала изготовленную печатную плату необходимо обезжирить (ацетон или спирт), можно «пройтись» ластиком, чтобы убрать появившиеся окислы. После этого — покрываю плату обычным глицерином и дальше уже паяльником (температура где-то около 300 градусов) с небольшим количеством припоя «вожу» по дорожкам — припой ложится ровно и красиво (блестит). Лудить надо достаточно быстро, чтобы дорожки не поотваливались.

Когда все готово — отмываю плату с обычным жидким мылом.

После этого уже можно сверлить плату.

С отверстиями диаметром более 1мм все достаточно просто (просто сверлю и все — надо только вертикальность постараться соблюсти, тогда выходное отверстие попадет в отведенное ему место).

А вот с переходными отверстиями (я их делаю сверлом 0,6мм) несколько сложнее — выходное отверстие, как правило, получается немного «рваным» и это может приводить к нежелательному разрыву проводника.

Тут можно посоветовать делать каждое отверстие за два прохода: засверлить сначала с одной стороны (но так, чтобы сверло не вышло с другой стороны платы), а затем — аналогично с другой стороны. При таком подходе «соединение» отверстий произойдет в толще платы (и небольшая несоосность не будет проблемой).

Монтаж элементов

Сначала распаиваются межслойные перемычки.

Там где это просто переходные отверстия — просто вставляю кусочек медной проволоки и запаиваю его с двух сторон.

Если «переход» осуществляется через одно из отверстий для выводных элементов (разъемы, реле и т.п.): распускаю многожильный провод на тонкие жилы и аккуратно запаиваю кусочки этой жилы с двух сторон в тех отверстиях, где нужен переход, при этом минимально занимая пространство внутри отверстия. Это позволяет реализовать переход и отверстия остаются достаточно свободными для того, чтобы соответствующие разъемы нормально встали на свои места и были распаяны.

Тут опять следует вернуться к этапу «контроль качества» — прозваниваю тестером все подозрительные ранее и полученные в ходе лужения/сверления/создания переходов новые места.

Проверяю, что обнаруженные ранее микротрещины устранены припоем (или устраняю припаивая тонкий проводник поверх трещинки, если после лужения трещинка осталась).

Устраняю все «залипухи», если такие все-таки появились в процессе лужения. Это гораздо проще сделать сейчас, чем в процессе отладки уже полностью собранной платы.

Теперь можно приступать непосредственно к монтажу элементов.

Мой принцип: «снизу вверх» (сначала распаиваю наименее высокие компоненты, потом те, что «повыше» и те, что «высокие»). Такой подход позволяет с меньшими неудобствами разместить все элементы на плате.

Таким образом, сначала распаиваются SMD-компоненты (я начинаю с тех элементов, у которых «больше ног» — МК, транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы), потом дело доходит и до выводных компонентов — разъемов, реле и т.п.

Таким образом, получаем уже готовую плату.

Продолжение следует…

P.S. «Двухканальный» модуль можно использовать для замены «проходных» выключателей (обычно ставятся в начале и конце лестницы между этажами и т.п. местах).

P.P.S. Если использовать более плоские кнопочные выключатели, то при небольшой доработке можно сделать платы, которые уместятся в существующие монтажные коробки (т.е. не только для размещения в нишах гипсокартонных стен).

P.P.P.S. Да, этот пост — развитие темы, которую я затронул ранее.

Полезные ссылки:

habr.com

Электронный выключатель схема на чипе CD4027B

Электронный выключатель схема — заменяет механический выключатель

Электронный выключатель схема — это простая и недорогая электронная схема с дешевой тактовой кнопкой может управлять включением и выключением питания нагрузки. Схема заменяет более дорогой и крупный механический выключатель с фиксацией. Кнопка запускает ждущий мультивибратор. Выход мультивибратора переключает счетный триггер, логический уровень выхода которого, меняясь после каждого нажатия кнопки, коммутирует питание нагрузки.

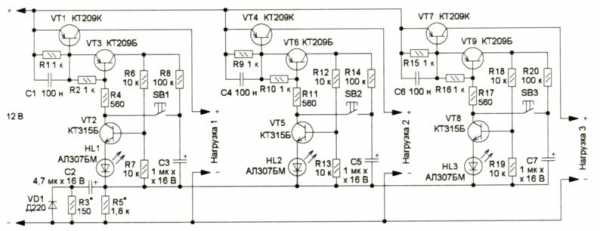

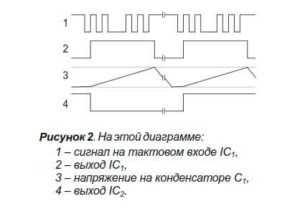

Возможны несколько различных вариантов реализации этой схемы. Вариант, в котором использованы два J-K триггера IC1 и IC2 одной микросхемы CD4027B показан на Рисунке 1. Обратная связь, идущая от RC-цепочки, подключенной к выходу IС1 к входу сброса превращает этот триггер в ждущий мультивибратор. Вход J микросхемы IC1 подключен к шине питания, а вход К — к земле, поэтому по переднему фронту тактового импульса на ее выходе устанавливается «лог. 1». Тактовая кнопка включается между тактовым входом микросхемы IС1, и землей. Точно также кнопку можно включить между тактовым входом и положительной шиной питания VDD. Подключение выводов J и К к высокому уровню превращает IC2 в счетный триггер. Микросхема IС2 переключается передним фронтом выходного сигнала IC1.

Понять работу схему можно, посмотрев на временные диаграммы в ее разных точках, изображенные на Рисунке 2. При нажатии кнопки на тактовый вход IС1, начинают поступать импульсы дребезга, передний фронт первого из которых устанавливает на выходе высокий уровень. Конденсатор С1, начинает заряжаться через резистор R1 до уровня «лог. 1». В тот же момент нарастающий фронт импульса, пришедшего на тактовый вход счетного триггера IС2, переключает состояние его выхода. Когда напряжение на конденсаторе С1 достигает порога входа RESET микросхемы IC1 триггер сбрасывается, и уровень выходного сигнала становится низким.

После этого С1 разряжается через R1 до уровня «лог. О». Скорости заряда и разряда С1, одинаковы. Длительность выходного импульса мультивибратора должна превышать время нажатия на кнопку и продолжительность дребезга. Регулировкой подстроечного резистора R1 эту длительность можно изменять в соответствии с типом используемой кнопки. Комплементарные выходы IC2 можно использовать для управления транзисторными силовыми ключами, реле или выводами включения импульсных регуляторов. Схема работает при напряжении от 3 В до 15 В и может управлять питанием аналоговых и цифровых устройств.

Сделай самusilitelstabo.ru