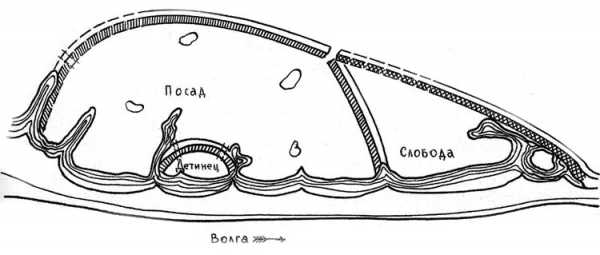

Уникальным памятником древности Городца остаются три линии укреплений, которые и составляли в первые десятилетия существования города систему его обороны. Правда, практически срыты крепостные валы и засыпан ров Княжьей горы — сердца Городца на Волге. Далеко не по всему периметру сохранились мощные укрепления посада. А крепостные валы слободы древними строителями возведены лишь на высоту 2,5-3 метра, да так и брошены, породив о причинах этого у исследователей массу безответных вопросов.

Городецкие укрепления XII-XIII веков остаются поистине уникальным средоточием сразу трех линий крепости средневекового русского города, редкими не только для Нижегородского Поволжья, но и всей страны. Городецкие укрепления XII-XIII веков остаются поистине уникальным средоточием сразу трех линий крепости средневекового русского города, редкими не только для Нижегородского Поволжья, но и всей страны.

Строительство крепости Городца началось с возведения рва и валов Княжьей горы (детинца), представлявшей собой ровное возвышенное плато левого, здесь высокого берега Волги, по сторонам ограниченного глубокими оврагами — вымывами, образовавшимися весенними водосборами и размывом мягких глинистых береговых пород. Валы и рвы (около 550 метров) дугой опоясали Княжью гору, на концах обрываясь осыпями в сторону Волги. Детинец занимал всего 3,5 гектара. Ширина основания вала составляла 22 метра, а рва — 18 метров, при общей высоте насыпи вала до 7 метров. Археологи выявили и сам процесс возведения Княжьей горы: сначала определялась ширина рва и крепостного вала, а затем с кромки напольной стороны рва земля переносилась на противоположный край вала, чтобы по возможности экономить усилия людей. При этом учитывался и наклон откосов (внешнего и внутреннего) вала. По мере насыпи валов подъем на него становился все круче, но зато расстояние от места копки и до места высыпки оказывалось все короче и короче. На завершающей же стадии работ бадьи с землей поднимали наверх приспособлением в виде колодезного «журавля». Крепостной ров Княжьей горы был глубиной 5,15 метра с острозаточеныым дубовым частиком на дне. Колья имели диаметр 8-12 сантиметров при длине до 70 сантиметров, н были воткнуты чуть-чуть наклонно в сторону ополья. «Частокол по дну рва свидетельствует о том, что ров использовался в системе укреплений детинца длительное время… Засыпку рва и уничтожение вала детинца, по-видимому, следует отнести к концу XIV или началу XV века. По гребню вала, несомненно, были деревянные заборала» 2.

Городец с первых лет своего существования был не только местом квартирования особого городецкого полка, а также отстойником военных кораблей, но и бурно развивавшим свое ремесло, промыслы и торговлю экономическим центром Поволжья. Здесь обосновались кузнецы и оружейники, ткачи-прядильщики и неводчики, рыбаки и пахари, возделывавшие окрестные угодья, бортники (собиратели меда диких пчел) и охотники на боровую дичь и всевозможное зверье. В общем, пришедшие сюда из самых отдаленных районов Руси люди быстро обрели свое новое Отечество, стали активно не только осваивать местные природные богатства (варить кричное железо, заниматься бортничеством и охотой, ловить рыбу, возделывать пашню, огороды и хмельники, ткать холсты и сукна, работать в лесу и резать деревянную домашнюю утварь и обиходную посуду), но и защищать Поволжье от вторжений булгар и мордвы, становища и зимницы — «тверди» которых располагались буквально рядом. Для защиты разросшегося вокруг детинца ремесленного посада следовало спешно возводить дерево-земляные укрепления. Уже в замыслах это должна была стать крепость, периметр валов которой составлял 2100 метров. Ширина основания вала достигала 33 метра при высоте насыпи от 9 до 15 метров. Среди укреплений других городов Древней Руси Городецкие валы уступали лишь высоте насыпных валов Киева Уже изначальные археологические исследования I960 и 1962 годов А.Ф. Медведева показали, что территория посада Городца была вскоре же после основания города застроена вдоль мощеных улиц весьма плотно полуземлянками, заглубленными в материк до полутора метров, и имевшими по углам четыре столба, служивших опорой для деревянных стен и кровли. Печь возводилась в прирубе сеней, находясь, таким образом, за пределами горницы, и лишь устье печи выходило в жилую часть полуземлянки. Около жилища располагались отхожие ямы и места производств, прежде всего кузнечных, оружейных, глиняных. Находка археологами нескольких писал (металлических стержней с острым концом) свидетельствуют о грамотности населения, писавшего свои послания на бересте или вощаных дощечках. Находка же шлема с позолотой, равно как и мечей, боевых топоров, засапожных ножей говорит не только о постоянном пребывании здесь военного гарнизона, но и о жестоких битвах при обороне города, прежде всего от монголо-татар. Благодаря экономическим и торговым связям с самыми отдаленными регионами Древней Руси Городец развивался столь бурно, что жилая застройка к началу XIII столетия перевалила за валы посада. К освоенной территории Городца (63,5 гектара) пригородили с северо-востока еще слободу (17 гектаров) и тотчас приступили к насыпи третьей линии обороны города. Но возвести укрепления слободы не успели. Какие-то более важные и спешные работы (скорее всего, основание Нижнего Новгорода и создание там дерево-земляной крепости после договора владимиро-суздальского князя Юрия Всеволодовича с булгарами в Городце в 1220 году) отвлекли строителей. Разразившееся же вскоре татаро-монгольское нашествие навсегда отставило реализацию этого проекта. Обнаружение в археологических раскопах янтарных ювелирных изделий говорит о деловых связях Городца с Прибалтикой, шиферных пряслиц — о продолжавшихся торговых контактах с Киевом и Овручем, среднеазиатской и золотоордынской поливной керамики — о доставке в Городец товаров (масла в кувшинах, а также вин, сухофруктов) из Хивы и Бухары. Вообще, древний Городец жил полнокровной жизнью, но монголо-татары разрушили, казалось, прочно установившийся быт и подвергли сомнению само существование бурно развивавшегося города. Н.Ф.Филатов «Городец на Волге» 2005 г. |

www.gorodets-52.ru

Презентация по истории Нижегородского края в 6 классе на тему «Городец на Волге»

Городец на Волге – древнейший русский город нашего края1. Юрий Долгорукий и Волжская Булгария.

2. Основание и древние укрепления Городца

3. Походы Всеволода Большое Гнездо на Волжскую Булгарию.

4. Жизнь и быт жителей древнего Городца по данным археологии.

5. Освоение русскими округи Городца и берегов Узолы.

Юрий Долгорукий и Волжская Булгария.

ВСПОМНИТЕ, ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ И ЕЁ ОТНОШЕНИЯХ С ДРЕВНЕЙ РУСЬЮ.

ВОПРОСЫ: Когда появились города Ростов Великий, Суздаль, Ярославль, Владимир? Почему Владимирскую Русь ещё называли Ростово-Суздальской землей, Залесской землей, Низовской землей? Юрий Долгорукий был сыном киевского князя Владимиром Мономаха.

ВОПРОС: Когда правил Юрий Долгорукий?

У Юрия Долгорукого было одиннадцать сыновей. И каждому Юрий должен был оставить город для княжения. Но в Суздальской земле имелось мало городов. Поэтому Юрий Долгорукий несколько раз пытался овладеть Киевом и занимал прилегающие к нему города. Однако всякий раз соперники его изгоняли. Последний раз это случилось в 1151 году. Удрученный и расстроенный Юрий вернулся в Суздаль. С надеждой обеспечить сыновей богатыми южными волостями приходилось расстаться. Что оставалось делать суздальскому князю? Довольствоваться Залесской землей: возвести там новые города и украсить старые. Этим он и занимается в 1152 – 1154 годах, прекратив на это время борьбу за Киев.

Одним из новых городов, построенных Юрием Долгоруким, стал Городец, возведенный 1152 году на возвышенном левом берегу Волги. Здесь было удобнее всего не пускать булгар во время войны или брать с них пошлины во время мира.

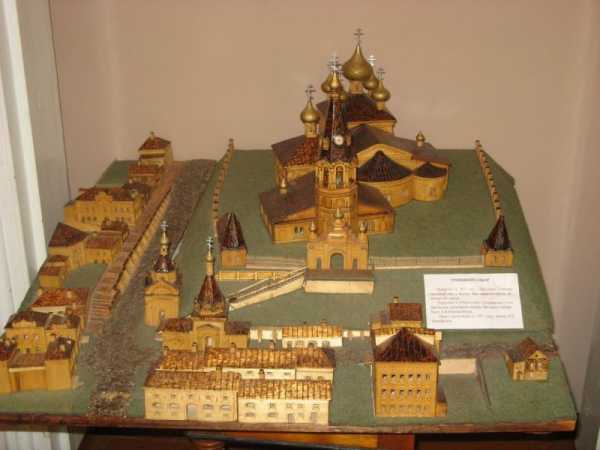

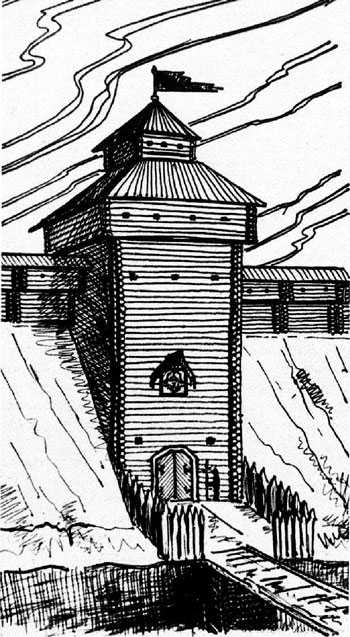

2. Основание и древние укрепления Городца. Крепость, возведенная в 1152 году, находилась в прибрежной части нынешнего Городца. Она расположилась на высокой горе, ограниченной двумя параллельно врезающимися в левый берег Волги оврагами. Старожилы до сих пор называют это место Княжьей горой. Оно было выбрано для закладки города не случайно. Внизу под горой бил родник и протекал ручей. Таким образом, жителям крепости не пришлось бы испытывать недостатка в питьевой воде.

С укреплений Городца русские витязи зорко следили: не покажется ли из низовий Волги враг. Городец стал на дальних рубежах ростово-суздальских земель как город-часовой, город-воин. Одновременно он начал играть роль таможенных ворот Руси в торговле с Булгарией и вообще восточными странами. В Городце археологами обнаружено огромное количество свинцовых пломб, которыми опечатывали товары – примерно такое же, как в Новгороде. В Городец товар прибывал уже опломбированным. Здесь (очевидно после уплаты соответствующего сбора) пломба срывалась, и купец мог следовать дальше, в Булгарию.

Судя по данным раскопок археолога А.Ф. Медведева, изначальная городецкая крепость была деревянной. Она простояла лет 10 – 15, а потом была сожжена. Сделали это, скорее всего булгары, которым Городец мешал свободно плавать по Волге.

В Низовской земле тогда княжил Андрей Боголюбский. ВОПРОСЫ: Когда правил Андрей Боголюбский? Как вы можете охарактеризовать его как правителя? Андрей Боголюбский не мог оставить это нападение без ответа. В 1164 году князь лично отправился в поход на булгар. В Городце князь пристал к берегу и повелел восстановить город. Оно должно было начаться с постройки детинца. (Так на Руси называлось изначальное, внутреннее укрепление города).

Детинец, возведенный в 1164 году, расположился на том же месте, где стояла сгоревшая крепость Юрия Долгорукого – на Княжьей горе. В отличие от целиком деревянного детинца Юрия Долгорукого, крепость Андрея Боголюбского представляла собой деревоземляное укрепление с валом и рвом. Ширина рва достигала 18 метров. Вглубь же он уходил на 5 метров. Тому, кто рискнул бы ринуться через него, угрожал шедший по дну острый дубовый частокол. Вдоль рва и оврагов и дугой вытянулась линия вала. Основу его составили деревянные срубы, засыпанные землей. Ширина вала у его подошвы составляла 22 метра.

Вокруг детинца рвом и валом была окружена огромная по меркам Древней Руси территория – примерно в 60 га. В результате Городец стал одним из крупнейших русских городов. Для сравнения: площадь древнего Суздаля составляла 50 га, Рязани – 40 га. А тогдашнюю Москву Городец превосходил размерами во много раз.

Скорее всего, эта грандиозная линия укреплений начала строиться в том же 1164 году по распоряжению Андрея Боголюбского. Современная высота насыпи достигает 7,5 метров, а в древности вал был в два раза выше. В его основание были заложены деревянные срубы. Эти срубы выходили на поверхность и являлись основой шедших по верху валу наземных деревянных конструкций.

За прошедшие столетия, что вал порос могучими соснами. Некоторые из них причудливо искривлены. Это одна из достопримечательностей Городца. Внушительно выглядит и примыкающий к валу ров. Его глубина около 5 метров, а ширина колеблется от 18 до 24 метров.

Основные сведения о древнем Городце ученые получили в результате археологических раскопок. Данные письменных источников о древнейшей истории Городца очень скудны. Первое летописное известие о Городце относится к зиме 1171/1172 годов, когда Андрей Боголюбский послал своего сына Мстислава на булгар, и тот прибыл в Городец на Волге. Из текста летописи ясно, что в это время город уже существовал. Когда он был основан, можно предположить только на основе косвенных данных. В настоящее время принято считать, что Городец был основан Юрием Долгоруким в 1152 году. Хотя некоторые ученые считают, что город построил Андрей Боголюбский между 1164 и 1172 годами.

Походы Всеволода Большое Гнездо на Волжскую Булгарию.

ВСПОМНИТЕ, ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПОГИБ АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ И КАК ВСЕВОЛОД БОЛЬШОЕ ГНЕЗДО СТАЛ ВЛАДИМИРСКИМ КНЯЗЕМ.

Распри, бушевавшие на Руси, после гибели Андрея Боголюбского сделали небезопасной торговлю по Оке и Волге. Стали часто подвергаться ограблениям булгарские купцы. Булгары дважды просили нового князя – Всеволода Большое Гнездо – найти управу на разбойников. Тот, однако, был бессилен, ведь в основном лиходействовали рязанцы и муромцы. Тогда булгары, озлобясь, собрали большое войско и в 1183 году в ладьях и берегом пришли в Низовскую землю. Одна их рать двинулась к Мурому и Рязани, другая – по Волге к Городцу. Русские города устояли, но окрестности их были разорены.

Всеволод Большое Гнездо решил отбить у булгар охоту нападать на Городец. Однако Всеволоду не доставало сил для того, чтобы одному разгромить Волжскую Булгарию. Но владимирский князь решил эту проблему, показав себя искусным дипломатом. Всеволод Большое Гнездо сумел привлечь к походу на булгар княжеские рати из Киева, Чернигова, Мурома, Рязани, Смоленска, Переяславля Русского.

Возглавлявшие их князья весной 1184 года собрались у Всеволода во Владимире. Оттуда некоторые из них отправились по Клязьме к Оке. Другие же, вместе с самим Всеволодом Большое Гнездо, верхом на конях двинулись в Городец. Там их наготове ждал военно-транспортный флот. Городец, таким образом, сыграл роль главной базы похода.

Предприятие владимирского князя увенчалось успехом. Был заключен выгодный мир. Условия его были тяжелы для булгар. Видимо, они их нарушили. Это заставило Всеволода вновь послать на булгар своих воевод (1186). На этот раз войско состояло из одних городчан. Они тоже вернулись с победой.

Жизнь и быт жителей древнего Городца по данным археологии.

То, что Городец мог выставить собственную рать для похода, свидетельствует о многолюдности города. Об этом же говорят данные археологии. Ученые давно ведут раскопки в Городце. Особенно большой вклад в изучение древнего Городца внесла Т.В. Гусева. Благодаря её исследованиям, мы достаточно много знаем о жителях древнего Городца.

Среди них было много ремесленников. Особую роль играли кузнецы. Судя по всему, кузнечное дело в древнем Городце достигло большого развития. Кузницы, чтобы снизить риск пожара располагали на краю города. Археологи нашли здесь инструменты для обработки железа: напильник, пробойник, зубило. Городецкие кузнецы умели превращать железо в сталь. Из стали делали острые предметы, требующие постоянной заточки: ножи, серпы, косы, топоры, ножницы. Среди прочих изделий городецких кузнецов можно назвать рыболовные крючки, сверла, ключи, замки, дверные кольца. Найдены также писала – остро заточенные кованные железные стержни. Ими чертили буквы на бересте и на покрытых воском дощечках.

Городецким мастерам были известны секреты работы с цветными металлами. Об этом свидетельствуют находки специальных инструментов: глиняных горшочков (тиглей) для плавки металла, а также вырезанных из камня литейных формочек. Среди ювелирных изделий особенно часто встречаются бронзовые женские украшения: витые из проволоки височные кольца, подвески.

Археологи нередко находят в Городце фрагменты керамики: черепки глиняной посуды, глиняные погремушки и свистульки. Это говорит о развитии гончарного ремесла. Местная глиняная посуда представлена горшками различных размеров, мисками, блюдцами, крынками.

В большом количестве в древнем Городце найдены инструменты, применявшиеся при обработке дерева: топоры, долота, скобели, тёсла, сверла. Их использовали плотники, а также кораблестроители.

Население Городца было преимущественно русское. Наименования окружающих его населенных пунктов также исключительно русские. Хотя некоторые реки (Узола, Лемша, Шмиль) имеют неславянские названия. Вероятно, редкое финно-угорское население в Заволжье всё-таки имелось. Скорее всего, это были меряне. Приняв православие, меряне влились в состав русского народа. Крестились язычники в Городце, в озере Свято (по-другому – Светло-озеро; теперь этот древний водоём называется Рязаново болото).

Вместе с городом, к северу, вырос и монастырь, названный в честь иконы Федоровской Божьей матери – Федоровским. Монастырь был построен на берегу реки Волги в начале XIII века на месте деревянной часовни, в которой была Феодоровская икона Божией Матери, он носил название Богородице-Феодоровский монастырь. Существует легенда о том, монастырь и город в 1152 году основал Юрий Долгорукий. В 1238 году произошло нашествие войск Батыя и город был уничтожен, монастырь также сгорел.

Современники событий считали, что главная икона также была утрачена, но по прошествии нескольких лет была обретена повторно.

Освоение русскими округи Городца и берегов Узолы.

Из Городца русское население начало осваивать здешний край. Округа города была быстро заселена. Археологами обнаружены русские селища XII века близ деревень Нагавицыно и Скипино. В XII – XIII веках русское присутствие отмечено также на берегах Узолы, Санды, Линды (в её низовьях), богатых залежами железных руд. К Узоле городчан влекло и то, что эта река была местом обитания бобров, мех, которых чрезвычайно ценился.

Недалеко от устья Узолы стоит село Николо-Погост. Возможно, погост в этом районе существовал ещё в домонгольский период. В Древней Руси так называли место, где «гостили» княжеские дружинники и куда жители окрестных сел свозили дань. Устье Узолы было очень удобно для устройства погоста. Из Городца по Волге сюда могли легко добраться дружинники, а вниз по Узоле можно было привезти бобровые меха, которые полагалось в виде оброка отдать княжеским людям.

В поисках пушного зверя городчане также поднимались вверх по Волге к реке Унже. Часть из них следовала далее по Унже. Другие же сворачивали с Унжи на восток и по реке Лапшанге добирались до Ветлуги. Таким образом, к началу XIII века Городец стал главным центром освоения обширных восточных окраин Руси.

Исторический словарик

мыт – пошлина, которую брали с проезжавших торговцев

детинец – изначальное, внутреннее укрепление древнерусского города

Это нужно запомнить

Низовская земля – одно из летописных названий Владимирской Руси

1152г. – принятая дата основания Городца

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Какие князья и когда совершали походы на Волжскую Булгарию?

Какими ремеслами, судя по данным раскопок, владели жители древнего Городца?

infourok.ru

Андрей Юрьевич Боголюбский — схема, таблица — Схемо.РФ

- Войти

- Регистрация

- Схемы

- Биология

- География

- История

- Математика и алгебра

- Медицина

- Обществознание

- Педагогика

- Политология

- Право

- Психология

- Русский язык

- Социология

- Физика

- Философия

- Химия

- Экономика

- Прочее

- Книги

- Биология

- География

- История

- Математика и алгебра

- Медицина

xn--e1aogju.xn--p1ai

Средневековые укрепления Городца на Волге

Гусева Т.В. Средневековые укрепления Городца на Волге. // Между войной и миром: история и теория. Межвузовский сборник научных трудов. Н.Новгород, 1998.

Понятие древнерусского города неразрывно связано с наличием оборонительных сооружений. Их характер и размеры не только дают представление о военной мощи, но и позволяют определить тип поселения. Типология укреплённых поселений подробно разработана П.А. Раппопортом [Раппопорт П.А. Очерки по истории русского военного зодчества Х–ХIII веков // Материалы и исследования по археологии СССР. М., Л., 1956. № 52; Раппопорт П.А. Очерки по истории военного зодчества Северо-Восточной и Северо-Западной Руси Х–ХV веков // Материалы и исследования по археологии СССР. М., Л., 1961. № 105]. Классифицирующими элементами в ней служат плановая схема оборонительных сооружений, её взаимосвязь с защитными свойствами рельефа местности, размеры защищённых площадок, особенности оборонительных конструкций.

Основными источниками информации при этом служат топография поселений и их археологическое исследование. Описаниями древних укреплений исследователи, как правило, не располагают.

За последние десятилетия список изучаемых памятников заметно пополнился. К их числу с полным основанием можно отнести древнейший русский город нашего края Городец, археологические работы в котором ведутся уже двадцать лет. Собранный за эти годы материал делает возможным всестороннее изучение жизни города. Особый интерес представляют оборонительные сооружения Городца.

Городец расположен вверх по Волге в 53 километрах от Нижнего Новгорода. Находится он на левом берегу реки, в единственном месте вблизи Нижнего Новгорода, где есть высокие кручи.

В своё время В.Н. Татищев предположил, что Городец наряду с Владимиром, Ярославлем, Костромой, Юрьевцем, Угличем и другими городами был построен Юрием Долгоруким [Татищев В.Н. История Российская. М., Л., 1964. Т. 3. С. 44]. Необоснованность такого предположения отметил ещё А.Е. Пресняков [Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства. Пг., 1918. С. 27–28]. Однако до сих пор как в научной, так и в популярной литературе основание Городца обычно относится к 1152 году и связывается с именем Юрия Долгорукого. Несостоятельность такой точки зрения убедительно доказана В.А. Кучкиным [Кучкин В.А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в Х–ХIV веках. М., 1984. С. 91–92].

Городец был основан владимиро-суздальскими князьями во второй половине XII века. Первое упоминание о Городце относится к 1172 году [ПСРЛ. Л., 1926–1928. Т. 1. Стб. 364]. А.Н. Насонов датой основания города предположительно считал 1164 год [Насонов А.Н. «Русская земля» и образование территории древнерусского государства. М., 1951. С. 190–191]. По мнению В.А. Кучкина это событие произошло между 1164 и 1172 годами [Кучкин В.А. Указ. соч. С. 92].

Во второй половине ХII – начале XIII веков Городец был главным русским опорным пунктом в Среднем Поволжье. В 1238 году он наряду с другими городами Северо-Восточной Руси был разрушен монголо-татарами [ПСРЛ. Т. 1. Стб. 464]. Оправившись от этого удара, Городец быстро превратился в крупный торгово-ремесленный, политический и культурный центр региона и просуществовал до начала XV века. В последней трети XIII века он стал столицей удельного Городецкого княжества, в XIV веке входил в состав великого Нижегородского княжества. В 1408 году Городец был разрушен войсками Едигея [ПСРЛ. СПб., 1863. Т. 15. Стб. 484], после чего уже не восстанавливался. Торгово-промышленное село Городец, хорошо известное на Волге в ХVIII–ХIХ веках, формировалось за пределами древнего города.

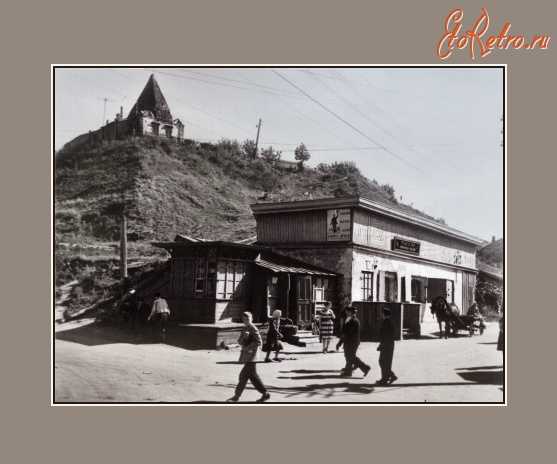

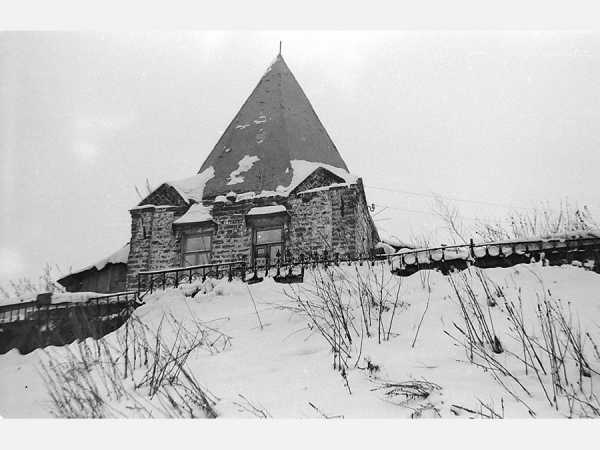

В настоящее время территория древнего городища занята застройкой современного Городца. Однако несмотря на это, древний рельеф сохранился почти без изменений. Территория городища окружена мощными укреплениями: валом и рвом. Дуга укреплений упирается концами в крутые обрывы волжского берега, очерчивая границы окольного города. В его центральной части в виде всхолмлений прослеживаются остатки укреплений детинца. С южной стороны к окольному городу примыкает дополнительная линия укреплений.

Богатое историческое прошлое и романтические предания ещё в прошлом веке привлекали к Городцу внимание краеведов. Научное изучение остатков древнего города началось значительно позже.

Первым к древностям Городца обратился И.А. Кирьянов, исследовавший древнерусские крепости Нижегородского Поволжья. Им были выполнены первые обмеры укреплений. Под его наблюдением велись земляные работы в 1948 и 1954 годах [Кирьянов И.А. Отчёт о работах в 1948 году // Архив ИА РАН. № 223. Он же. Отчёт о работах в 1954 году // Архив ИА РАН. № 932].

В 1960 году к работам в Городце приступил А.Ф. Медведев, возглавивший экспедицию Горьковского историко-архитектурного музея-заповедника [Медведев А.Ф. Первые раскопки в Городце на Волге // КСИА, 1967. № 110]. Именно с его именем связано начало планомерного археологического изучения средневековых древностей Городца. Продолжив в 1962 году раскопки, он особое внимание уделил детинцу и его укреплениям, начал исследование укреплений окольного города [Медведев А.Ф. Новые материалы к истории Городца на Волге // КСИА, 1968. № 113. Он же из отчёта о раскопках в Городце в 1962 году // Городецкие чтения (Материалы научной конференции). Городец, 1992]. Итоги работ были обобщены в статье, посвящённой основанию и оборонительным сооружениям Городца [Медведев А.Ф. Основание и оборонительные сооружения Городца на Волге // Культура Древней Руси. М., 1966].

В 1978 году к систематическим раскопкам в Городце приступила археологическая экспедиция Горьковского университета под руководством автора статьи. Работы продолжались по 1986 год включительно.

С 1990 года археологические исследования в Городце ежегодно ведутся Нижегородской Археологической службой под тем же руководством.

В 90-е годы удалось проследить внутривальные конструкции детинца, которые заставили по-новому взглянуть на всю систему городецких укреплений [Гусева Т.В. Археологические исследования в Нижнем Новгороде и Городе Нижегородской области // Археологические открытия 1996 года. М., 1997].

Общая площадь городища составляет около 80 га. Центральную его часть занимал: детинец (350 x 100 м). находившейся в прибрежной части (современные улицы Щорса. Кожанова и Свердлова) на крутом берегу Волги. Высота берега здесь достигает 20 метров, а крутизна склона 45° [Медведев А.Ф. Основание и оборонительные сооружения Городца на Волге. С. 165].

С севера и юга площадка детинца была защищена глубокими оврагами с крутыми склонами. Земляные укрепления детинца имели дугообразную форму. Концы вала, по всей видимости, упирались в береговой обрыв Волги, а ров выходил в овраги. Протяжённость укреплений составляла около 550 метров. Исследуя укрепления на улице Волжской (современная улица Щорса). А.Ф. Медведев установил, что ширина основания вала составляла 22 метра, крутизна западного склона — 30°, а восточного — до 40° [Там же. С. 163]. В высоту насыпь вала сохранилась на 2 метра. Изучая её остатки, он отмечал, что «вал детинца был насыпан на очень тонкий (4–6 сантиметров) культурный слой из чёрной супеси с растительным перегноем и угольками», содержащий керамику ХII – начала ХIII веков [Там же. С. 162].

В траншее на улице Волжской (современная улица Щорса) им были обнаружены следы сгоревших и сгнивших брёвен, которые он интерпретировал, как остатки оплота в виде прямоугольных срубов из брёвен диаметром 15–18 сантиметров.

А.Ф. Медведев полагал, что нашёл следы первоначальной деревянной крепости, строительство которой относил к 1152 году. Вал и ров детинца на месте сгоревших деревянных укреплений возникли позже. Вероятной датой завершения создания земляных укреплений он считал 1164 год [Там же].

В 1993 году на улице Щорса вал был прослежен в поперечной траншее ремонта водопровода в длину на 18 метров. В 1996 году водопроводная траншея на улице Кожанова позволила получить продольный разрез вала на участке длиной более 40 метров. Кроме того, удалось получить полный поперечный разрез напластований почти всего детинца. Следы деревянной крепости при этом не были обнаружены нигде. Вместе с тем, в насыпи вала, прослеженной в высоту на 1,7–2 метра и состоящей из глинисто-песчаного материкового грунта, были выявлены следы внутривальных деревянных конструкций. Они читались в виде тонких полос тлена, древесной трухи или белесоватых прослоек минеральных солей, «заместивших» сгнившее дерево.

Создаётся впечатление, что именно внутривальные конструкции, лучше сохраняющиеся на уровне нижних венцов, были приняты А.Ф. Медведевым за остатки деревянной крепости. Следует учесть, что дерево им было прослежено на весьма ограниченной площади. Ширина траншей как на улице Волжской (современная улица Щорса), так и на улице Кузнецкой (современная улица Кожанова) не превышала 2 метров. Конструкции вошли в траншею частично, их форма и характер были определены предположительно [Там же. Рис. 2]. По размеру и направлению они совпадают с обнаруженными внутривальными конструкциями. Кроме того, насыпь вала повсеместно лежала на слое погребённой почвы с остатками сгнившей растительности, по описанию и толщине полностью совпадающем с «культурным слоем», отмеченном А.Ф. Медведевым. Скорее всего именно погребённый перегной под вальной насыпью и был принят им за пожарную прослойку.

Таким образом, можно с достаточной долей уверенности говорить о том, что земляные укрепления детинца были поставлены на материке и являлись изначальными оборонительными сооружениями.

В пользу строительства крепости на пустом месте говорит также отсутствие в насыпи вала включений культурного слоя, которые были бы неизбежны при рытье рва, грунт из которого составлял земляную основу вала. Наличие первоначальной деревянной крепости вызывает сомнение ещё и потому, что древнерусские укрепления не мыслились без земляной основы: рва и вала. А.П. Раппопорт отмечал, что «лишь в крайне редких случаях, когда укреплённая площадка древнего поселения была расположена на высоком холме и со всех сторон защищена крутыми склонами, обходились без рвов, а иногда без валов» [Раппопорт П.А. Очерки по истории военного зодчества Северо-Восточной и Северо-Западной Руси. С. 113]. В Северо-Восточной Руси, по его мнению, такие укрепления почти совсем не встречаются.

Строительство внутривальных конструкций, рытьё рва и насыпка вала, видимо, совершались одновременно: клети вала были плотно забиты материковым грунтом. Прослойки красноватого, коричневого суглинка, светло-жёлтого и сероватого песка в каждой клети лежат по-разному. Это говорит о том, что каждая клеть заполнялась грунтом отдельно.

В траншее на улице Щорса, разрезавшей вал поперёк, выявлено не менее 5 клетей. На участке продольного разреза вала (траншея на улице Кожанова) клети зафиксированы по всей длине траншеи, которая, как уже упоминалось, составляет более 40 метров. Непотревоженными более поздними разрушениями оказались 9 клетей в южной части траншеи. В высоту клети прослежены на 6–8 венцов. Ширина клетей, судя по наблюдениям на улице Щорса составляла 200–220 сантиметров. В длину клети были двух размеров: 220 и 130 сантиметров. Характерно, что две больших клети чередовались с одной малой. Диаметр брёвен был небольшим: 13–18 сантиметров. Хотя иногда в нижних венцах брёвна достигали толщины 25–30 сантиметров. Для строительства использовались круглые брёвна. Следы подтёски брёвен не выявлены. Породу дерева установить не удались. Но на других памятниках, когда это удавалось сделать, строительным материалом был дуб [Там же. С. 109].

Несмотря на то, что в настоящее время не представляется возможным изучить конструкцию укреплений детинца с исчерпывающей полнотой, их общая схема вполне определима.

Не вызывает сомнения, что внутренняя конструкция вала городецкого детинца представляла собой сплошную линию деревянных срубов, лицевая стенка которых шла вдоль вала. По мнению П.А. Раппопорта такой тип внутривальной срубной конструкции наблюдается, начиная с XII века [Раппопорт П.А. Очерки по истории русского военного зодчества… С. 102]. Это хорошо согласуется со временем возникновения Городца.

Брёвна лицевых стенок врубались в поперечные стенки срубов «внахлёстку». Благодаря этому конструкция вала оказывалась связанной воедино. Поперечные брёвна срубов могли соединяться рубкой «в обло». Их внутреннее пространство делилось на клети. Размеры клетей, их число в срубе, а также размеры самих срубов на разных памятниках различны. Для городецких укреплений пока остаются неясными размеры срубов. Не удалось установить, на сколько клетей они были разделены. Размеры клетей могут быть реконструированы как 220 x 220 см и 200–220 x 130 см.

Отметим, что внутривальные конструкции прослеживаются на всю высоту сохранявшегося вала. При этом в верхней части вала брёвна еле заметны. Дерево почти полностью истлело. Это может говорить в пользу их близкого расположения к поверхности. Если это так, то высота земляной насыпи могла быть не 7 метров, как предполагал А.Ф. Медведев, а значительно меньше.

Деревянные срубы, находившиеся внутри вала, бесспорно выходили на поверхность и являлись основанием наземных деревянных конструкций. П.А. Раппопорт полагает, что наземная часть подобных укреплений могла представлять сплошную стену, состоявшую из отдельных секций, известных под названием «городня» [Там же. С. 122].

В верхней части городских стен древнерусских укреплений имелись специальные конструкции — «заборола». Под этим термином подразумевалась боевая площадка с брустверами, откуда велась стрельба и метались камни. Основание заборол должно было находиться на высоте, по крайней мере, 3 метров от основания стены. Только при этом условии заборола могли обеспечить надёжную защиту в случае, если противнику удавалось взобраться на вал [Там же. С. 126].

Очень важной частью городских укреплений являлись ворота. В подавляющем большинстве русских городов ворота были деревянными. В поздних русских крепостях они делались только срубными. По всей видимости, так было и в более раннее время. Срубы должны были иметь характер башни, чтобы их высота соответствовала высоте вала с деревянной стеной на нём. Как правило, места проездных башен в укреплениях бывают отмечены проездами в валах. Вал городецкого детинца сохранился в разрушенном виде, и такие проезды в нём не читаются. А.Ф. Медведев полагал, что в детинце было два проезда, в районе улицы Свердлова и между улицей Щорса и оврагом [Медведев А.Ф. Основание и оборонительные сооружения… С. 164]. Можно согласиться с А.Ф. Медведевым о существовании проезда в районе улицы Свердлова, так как оттуда идёт прямая дорога к проезду в валу окольного города. О другом проезде можно говорить только предположительно. Косвенным подтверждением существования проездной башни со стороны улицы Михеева может служить следующий факт. Средневековая улица, выявленная раскопками на улице Пржевальского в 1978–1981 годах, шла от южного проезда к валу окольного города в сторону детинца именно в этом направлении [Гусева Т.В. Древний Городец по материалам новых раскопок // 3аписки краеведов. Горьковская область. Горький, 1983. С. 188].

Вал детинца был окружён рвом, который хорошо читается в виде западины с восточной стороны вальной насыпи. Раскопками А.Ф. Медведева было установлено, что ров был «седловидной формы», с закруглённым дном. Ширина рва — 18 метров, глубина — 5,15 метров. Крутизна восточного склона рва (с напольной стороны) — до 38°, а у выхода к берме у вала до 45°. Обнаруженный по дну рва частокол относился к более позднему времени. Нижние концы кольев находились выше материкового дна рва на 87 сантиметров [Медведев А.Ф. Основание и оборонительные сооружения… С. 164]. Ширина бермы составляла 2 метра. Берма предохраняла от оползания в ров передний склон вала. Вал и ров создавали перед штурмующими единое укреплённое препятствие. П.А. Раппопорт отмечал, что расположение значительной части древнерусских укреплённых поселений на высоких местах исключало возможность наполнения оборонительных рвов водой [Раппопорт П.А. Очерки по истории русского военного зодчества… С. 114].

Перед городскими воротами через ров устраивался мост. Чаще всего мосты устраивались на столбовых опорах и во время нападения защитники их разрушали — «перемётывали» [Древняя Русь. Город, замок, село. Археология СССР. М., 1985. С. 169]. Навряд ли в Городце существовала иная конструкция моста.

Реконструкция городецких укреплений не производилась. И А.Ф. Медведевым, и нами было отмечено, что укрепления детинца носят следы разрушения ещё в древности. На улице Кожанова насыпь вала в северной части исследуемой траншеи значительно повреждена заглублёнными в материк жилыми постройками. По вещевому материалу (короткое овальное кресало, фрагмент цилиндрического замка, горло красноглиняного кувшина с лощением, керамика) эти постройки могут быть датированы не позднее XIV века. Следовательно, укрепления детинца были разрушены не во время взятия города Едигеем, как это считалось прежде, а значительно раньше. Характерно, что и сами постройки носят следы сильного пожара, явно ставшего причиной их разрушения. Получается, что после разрушения укреплений детинец продолжал функционировать. При этом жилая застройка заняла место бывших оборонительных сооружений. Вопрос о том, что выполняло роль укреплений на этом этапе, остаётся открытым. Возможно, частокол, обнаруженный А.Ф. Медведевым в заплывшем рве, относится к этому времени.

Таким образом, можно утверждать, что укрепления детинца были поставлены сразу как дерево-земляные со сложной внутривальной конструкцией. Интенсивная жизнь на детинце продолжалась и после их разрушения. Застройка детинца сгорела, видимо, при взятии города Едигеем в 1408 году.

Перейдём к описанию укреплений окольного города.

По подсчётам А.Ф. Медведева площадь окольного города составляла 60 гектаров и была окружена земляными укреплениями длиной около 2100 метров. Укрепления состояли из вала и рва. Они полукольцом огибали территорию окольного города, ограничивая её с юга, востока и севера. Лучше всего укрепления сохранились на участке вдоль улиц Загородной, Маслова и частично Чапаева. На северном участке по улицам Азина и Чапаева они заняты жилой застройкой и огородами, а вдоль улицы Кирова полностью уничтожены. И северная, и южная оконечности вала упирались в крутой волжский берег.

Ров шёл с напольной стороны вала, с севера и юга заканчиваясь оврагами, выходившими устьями к Волге.

Таким образом, линия укреплений окольного города повторяла очертания укреплений детинца.

Обмеры А.Ф.Медведева показали, что ширина основания вала была от 25 до 33 метров, а высота вала — от 9 до 15 метров [Медведев А.Ф. Основание и оборонительные сооружения… С. 165 В настоящее время на хорошо сохранившихся участках со стороны города высота вала колеблется от 5 до 7,5 метров]. Крутизна склона вала со стороны города составляла около 30°, а со стороны рва — от 32° до 38°. Ров сохранился в ширину от 18 до 24 метров. Глубина его колеблется от 4 до 5,7 метров. Крутизна склонов рва аналогична крутизне вала.

Структура вала окольного города не исследовалась. Судя по обнажениям на разрушенных участках, он был насыпан из материкового песка и суглинка. Скорее всего, он также как и вал детинца имел внутривальные конструкции.

Не располагая сведениями о наземных деревянных сооружениях, А.Ф. Медведев ограничился лишь предположением о существовании в валу окольного города трёх проездов, укреплённых деревянными башнями с воротами. Он считал, что одна башня находилась на юго-востоке, на месте ныне существующего проезда с улиц Маслова и Загородной в деревни Обросово и Нижнюю Слободу. Второй проезд мог находиться с северной стороны крепости на стыке современных улиц Кирова и Ленина или Кирова и Новой. Третий проезд он размещал со стороны Волги по оврагу к северу от детинца [Там же]. По его мнению со стороны Волги как детинец, так и окольный город были защищены только деревянными укреплениями.

И.А. Кирьянов считал, что разные участки вала были укреплены наземными конструкциями по-разному. На южном участке вдоль улицы Загородной он предполагал наличие лишь частокола и башен малых размеров. Восточный и северный участки вала, по его мнению, должны были иметь городни, так как вершина вала здесь представляет собой широкую площадку. Он считал допустимым существование 6 проездных башен, 2 угловых, а также башен со стороны берега Волги на месте старинных съездов [Кирьянов И.А. Старинные крепости Нижегородского Поволжья. Горький, 1961. С. 49].

Представляется более вероятным, что наземные деревянные укрепления шли по всему периметру укреплений и имели более сложную конструкцию, чем простой частокол.

Башни скорее всего были только проездными и располагались на месте существующих разрывов в валу. Их три: проезд в деревни Обросово и Нижнюю Слободу со стороны улиц Маслова и Загородной, проезд с улицы Свердлова, проезд с улицы Александра Невского. Эти проезды отстоят друг от друга примерно на равном расстоянии (400 метров). Об общем количестве проездных башен говорить трудно из-за разрушенности вала в северной части.

Исследовав напластования у подошвы вала А.Ф. Медведев пришёл к выводу, что вал был насыпан на пустом месте, «насыпался непосредственно на материк с тонкой прослойкой погребённой почвы» в 1152 году [Медведев А.Ф. Основание и оборонительные сооружения… С. 165] одновременно со строительством деревянных укреплений. Завершение строительных работ он относил к 1164 году.

В свете новых данных об укреплениях детинца более логично предположить, что валы и детинца, и окольного города насыпались одновременно. И те, и другие поставлены на материке. В планировочном отношении они составляют одно целое. Создаётся впечатление, что укрепления строились по единому замыслу. Для их сооружения требовалось большое количество рабочих рук. Поскольку заволжский край в XII веке был заселён слабо, быстрое возведение укреплений возможно было только за счёт труда пленников. Они могли появиться после успешных походов владимирских князей на Волжскую Болгарию. Таким походом можно считать поход Андрея Боголюбского в 1164 году.

Особого внимания заслуживает ещё одна линия укреплений получившая название укреплений второго посада. Её остатки прослеживаются по краю асфальтированной дороги в Нижнюю Слободу, вдоль улицы Панфилова и в виде всхолмлений выходят к оврагу у мыса Шихан. С севера они примыкают к южному участку основных укреплений (в месте проезда в Нижнюю Слободу) и плавной дугой охватывают площадь около 20 гектаров Длина вала по подсчётам А.Ф. Медведева равнялась 1080 метров. Обратив внимание на незначительные размеры насыпи вала (ширина основания — 16 метров при высоте 3 метра) и рва (ширина — 14 метров, глубина — 2,4 метра), он пришёл к выводу, что укрепления были недостроены. По его мнению, в XIII веке Городец разросся, появился второй посад и необходимость его защиты. Разгром города монголо-татарами в 1238 году прервал это строительство. Укрепления остались недостроенными [Там же. С. 166]. И.А. Кирьянов незавершённое строительство отнёс к 1391 году [Кирьянов И.А. Указ. соч. С. 51].

Многолетние наблюдения за территорией так называемого второго посада показали на нём полнее отсутствие признаков культурного слоя. Это поставило под сомнение версию о разрастании города и необходимости в новой линии укреплений. Обращает на себя внимание тот факт, что во второй половине ХII века происходит изменение в тактике военных действий. Длительная осада («облежание») вытесняется решительным штурмом — взятием копьём. Это было связано с распространением различных камнемётных машин Осаждавшие пороками разрушали ворота или участки стен и в проломы врывались в город. Это потребовало изменении в тактике обороны и в конструкции оборонительных сооружений. Нередко перед главной линией обороны возводились дополнительные [Древняя Русь. Город, замок, село. С. 170]. Возможно, и в данном случае мы имеем дело с такой дополнительной линией укреплений. Более основательно об этих укреплениях можно будет говорить только после их археологического изучения.

Внешний облик укреплений Городца можно представить себе по обобщённой реконструкции древнерусских укреплений, выполненной П.А. Раппопортом [Раппопорт П.А. Очерки по истории русского военного зодчества… С. 137. Рис. 101]. В качестве аналога проездной башни может быть привлечена реконструкция въезда в детинец Менска. В настоящее время эти деревянные укрепления въезда в город ХII–ХIII веков являются самыми изученными в Восточной Европе [Заяц Ю.А. Оборонительные сооружения Менска ХI–ХIII веков. Минск, 1996. С. 53. Рис. 24].

В заключение можно констатировать следующее.

По принятой в настоящее время типологии Городец бесспорно относится к IV типу укреплённых поселений. Это поселения со сложным планом оборонительных сооружений, состоящие из нескольких укреплённых площадок. При строительстве укреплений использованы защитные свойства рельефа местности.

По площади, являющейся важным показателем характеристики поселения, Городец относится к числу самых крупных. Это восьмая группа с площадью свыше 20 гектаров. Из 862 древнерусских памятников, площадь которых известна, к этой группе относится всего 16 поселений, то есть 1,8% [Древняя Русь. Город, замок, село. С. 40]. Подобные поселения были исключительно городами.

Сложные и мощные конструкции укреплений, возведённые на материке, значительные площади, охваченные ими, не оставляют сомнений в том, что Городец строился сразу как крупный военно-административный центр на новых землях, включённых в состав Владимиро-Суздальского княжества в результате успешных походов против Волжской Болгарии. Сами укрепления свидетельствуют о высоком военно-инженерном искусстве наших предков и вызывают заслуженное восхищение.

radilov.ru

Презентация к уроку по краеведению (7 класс) на тему: Городец На Волге

Слайд 1

Городец на ВолгеСлайд 2

«Там, где по весне и без умолку Бьет жаворонка бубенец, Глядится в плесы синей Волги Старинный город Городец». О.С.Широких

Слайд 3

Существует предание, что первыми пришли в эти земли монахи, поселившиеся в небольшом скиту. Подтверждением этого является Радиловский, или Городецко-Фёдоровский, монастырь, находящийся в городской черте, дата оснвания которого — 1164 год.

Слайд 4

Городец — один из древнейших русских городов на Средней Волге, возник во 2-й половине XII века как крепость для защиты рубежей Владимирской Руси от походов волжских булгар , контроль и охрана соледобычи. Основание города: В 1152 году Юрием Долгоруким. В годы княжения Андрея Боголюбского ( 1155/1157 — 1174 ) . Первое летописное упоминание – 1172 г. (Лаврентьевская летопись).

Слайд 5

Начальным местом возникновения древнего Городца явился район Княжеской горы. Крепостные валы Городца вокруг детинца и посада имели форму двух концентрических дуг, концы которых обращены к Волге. Вал насыпан из чистого материкового песка, строительство длилось 30 лет, землю приходилось носить в ведрах и даже в подолах и шапках. Восточный склон вала имел крутизну до 40 градусов. Длина вала была около 2100 метров. Вал посада имел три проезда с башнями и воротами. Состоит из детинца ( резиденция князя ) и посада.

Слайд 6

О названии Городец также есть легенда. Князь Юрий Долгорукий, потерпев неудачу в 1151 году в борьбе за киевский престол, начал активно укреплять границы Ростово-Суздальского княжества и за короткое время основал ряд городков-крепостей. Место, где встал будущий город, напомнило князю Юрию родной Городец на реке Осётр, разорённый киевским князем Изяславом. В честь него было дано новому городку название Городец-Радилов (Городец на Волге).

Слайд 7

Уже в 1155 году Городец становится центром Ростово-Суздальского княжества, приобретая значение перевалочного пункта на торговых путях из Владимира, Суздаля, Ростова Великого.

Слайд 8

Князь Юрий Долгорукий правил Городцом недолго. Управление городом он передал своему сыну Василию, который и был первым удельным Городецким князем . Наибольшего расцвета Городец достиг при внуке Юрия Долгорукова — князе Георгии Всеволодовиче. За три года, которые он провёл здесь, Городецкое княжество значительно расширило территорию.

Слайд 9

В 1238 году Городец вместе с другими городами Северо-Восточной Руси был разрушен монголо-татарами. Князь Георгий Всеволодович, бывший к тому времени великим князем владимирским, побиг в сражении на реке Сити. Большинство жителей Городца-Радилова погибли, часть попала в плен, и лишь немногие спаслись бегством и схоронились в заволжских лесах. С уходом татар люди начали возвращаться на родное пепелище.

Слайд 10

За два-три года город был восстановлен, а вместе с ним и Фёдоровский монастырь, в котором в 1263 году скончался Александр Невский, возвращаясь из поездки в Орду. С конца 70-х годов XIII века Городец стал любимой резиденцией князя Андрея Александровича Городецкого.

Слайд 11

С образованием Нижегородско-Суздальского и затем Нижегородского великого княжества Городец входит в его состав и упоминается в летописях третьим городом княжества вслед за Суздалем как центр торговли и ремёсел.

nsportal.ru

История — Городской портал «Твой Городец» в г. Городец

Городец в средние века

Городец — один из древнейших русских городов на Средней Волге, возник во 2-й половине XII века как крепость для защиты рубежей Владимирской Руси от походов волжских булгар.

Кто и когда основал Городец, точного ответа нет: называют и Юрия Долгорукого (1152 год), и Андрея Боголюбского (1164 год). Как уже существующий город он отмечен в летописи 1171 года. Упоминается как Малый Китеж, (с 1216 года, Городец Радилов, Городец Волжский, Пустой Городец. Включение в название уточняющих определений связано с широким распространением топонима Городец: только в русских летописях упоминается восемь городов с этим названием, находившихся в разных местах Руси. Городец знал разные времена.

Благодаря экономическим и торговым связям с самыми отдаленными регионами Древней Руси Городец развивался столь бурно, что жилая застройка к началу XIII столетия перевалила за валы посада. К освоенной территории Городца (63,5 гектара) пригородили с северо-востока еще слободу (17 гектар) и тотчас приступили к насыпи третьей линии обороны города.

Обнаружение в археологических раскопках янтарных ювелирных изделий говорит о деловых связях Городца с Прибалтикой, шиферных пряслиц – о продолжавшихся торговых контактах с Киевом и Овручем, среднеазиатской и золотоордынской поливной керамики – о доставке в Городец товаров (масла в кувшинах, а также вин, сухофруктов) из Хивы и Бухары. Стоит отметить, что в то время Москва очень сильно уступала Городцу по заселенным площадям и по торгово-экономическим связям.

Уникальным памятником древности Городца являются земляные укрепления XII – XIII веков. Земляные валы Городца, это средоточие сразу трех линий крепости средневекового русского города, являющиеся редкими не только для Нижегородского Поволжья, но и всей страны. Среди укреплений других городов Древней Руси Городецкие валы уступали лишь высоте насыпных валов Киева, что свидетельствовало о каком-то особом предназначении Городца Радилова.

В 1238 году татарские отряды Батыя сожгли Городец дотла. Земляной вал оказался неприступным для врагов, но у него нашлось одно слабое место: были широкие ворота. В них-то и ворвалась конница монгола — татар. Однако после погрома Городец быстро восстановился и между 1263 и 1282 годами обрёл значение крупного политического и экономического центра Северо-Восточной Руси

14 ноября (ст. стиля) 1263 года на пути из Золотой Орды в Городце умер великий владимирский князь Александр Ярославич Невский. Согласно церковному преданию, накануне кончины он принял монашеский постриг в Фёдоровском монастыре.

После смерти Александра Невского его третий сын Андрей Александрович (Андрей Городецкий) получает в удел Городецкое княжество и правит им до своей смерти. Князь Андрей — инициатор жестоких междоусобиц во Владимиро-Суздальской Руси в 1280—1290-е гг. Последние десять лет жизни занимал стол во Владимире. Умер 27 июля 1304 года, похоронен в храме Михаила Архангела г. Городца (не сохранился).

Во 2-й половине XIV века Городец входил в Суздальско-Нижегородское великое княжество (основано в 1341 году), был центром удельного княжения. Заметную роль в политической жизни края того времени играл городецкий князь Борис Константинович из династии суздальского-нижегородских великих князей.

Городец этой поры был важным не только воено-стратегичеким пунктом, но и крупным культурным центром Северо-Восточной Руси. Мы можем предполагать наличие в Городце XIV века своего летописания, а в Москве, вместе с прославленными живописцами Феофаном Греком и Андреем Рублевым, расписывающими в 1405 году кремлевский Благовещенский собор, назван и Прохор из Городца, стоявший в одном ряду с самыми прославленными иконописцами Руси, именем которого может гордиться не только древний Городец, но и вся наша страна.

Трудно предсказать возможный характер дальнейшего исторического развития Городца в XV веке, если б не нашествие рати ордынского хана Едигея в 1408 году. Разгром был настолько большой, что почти в течении 150 лет Городец оставался в запустенье: называли его тогда «Пустой Городец».

Городец в новое время

Городец возрождался, но уже не как город, а как крупное торговое и ремесленное село.

Царь Петр I в 1722 году, совершая путешествие в Астрахань для закладки там морского пути, посетил Городец. Городецкие плотники славились своим искусством по всей Руси и за ее пределами настолько, что Петр I вызывал их на постройку военных кораблей в село Преображенское. Петр I привлек городецких кораблестроителей к созданию русского флота, участвовавшего в походах на Азов.

С конца XVIII века Городец известен как центр деревянного судостроения, хлебной торговли, выпечки печатных пряников, как пункт сбыта кустарных изделий из дерева — так называемого «щепного товара» (деревянной посуды, прялок и пр.). По отзывам современников, зимою субботний базар в Городце не уступал многим ярмаркам, охватывая своим влиянием несколько близлежащих уездов Нижегородской, Владимирской и Костромской губерний.

Вторая половина XIX и начало XX века — эпоха расцвета Городца. Оставаясь волостным селом, Городец приобрёл черты богатого купеческого города. Здесь было два чугуно-литейных и механических завода, верфи по постройке баржей в затоне и в Нижней Слободе, паровая мельница, кожевенные и лесозаводы, пряничные заведения. На деньги купцов-благотворителей в Городце были устроены детский приют, народные училища, мужская и женская гимназии, Всесословный клуб (с аудиторией для театра и библиотекой), добровольная пожарная дружина, общество трезвости и многое другое.

В это время Городец является крупным торговым центром (в 1890 г. в него по Волге прибыло товаров 2258 тыс. пуд., отправлено 525 тыс. пуд.), причём главный предмет торговли составлял хлеб. В селе имелись три православных церкви, а также старообрядческая часовня (Городец являлся одним из главных центров старообрядцев поповского толка)

tvoygorodets.ru

Городец.Ровестник Москвы | SmolBattle

Городец — один из древних и интересных русских городов на Волге, расположенный в 50 км. вверх по реке от города Нижнего Новгорода. Городец основан во второй половине XII века князем Юрием Долгоруким в 1152 году, как мощная крепость пункт торговли с детинцем (кремлем) и ремесленным посадом. Выбор места строительства Городца был обусловлен его предназначением – контроль и охрана соледобычи. Соль ценилась очень высоко и зачастую являлась таким же денежным эквивалентом как золото, серебро, и пушнина. Начальным местом возникновения древнего Городца явился район Княжеской горы.Крепостные валы Городца вокруг детинца и посада имели форму двух концентрических дуг, концы которых обращены к Волге. Вал насыпан из чистого материкового песка, строительство длилось 30 лет, землю приходилось носить в ведрах и даже в подолах и шапках. Восточный склон вала имел крутизну до 40 %. Длина вала была около 2100 метров. Вал посада имел три проезда с башнями и воротами.

Князь Юрий Долгорукий правил Городцом недолго. Управление городом он передал своему сыну Василию, который и был первым удельным Городецким князем.

Страшное бедствие принес Городцу 1238 год. Когда хан Батый, разорив Русь Суздальскую, яростно шел на Русь Китежскую, стал громить Городецкие дружины. Земляной вал оказался неприступным для врагов, но у него нашлось одно слабое место: были широкие ворота. В них-то ворвалась разъяренная конница монгола — татар. Ужасные по своему существу слова: дикость, бесчеловечие, варварство, зверство – вполовину слабы и не выражают того, что испытали наши предки.

Яркой страницей в истории Городца является событие, связанное с именем великого полководца древней Руси Александра Невского. В 1263 году он здесь умер в одной из келий Федоровского монастыря, возвращаясь из ханской ставки Золотой Орды. В то время в Городце княжил брат Александра Невского Андрей.

В 1408 году город был дотла сожжен направляющимся на Москву из Казани татарским ханом Едигеем. Разгром был настолько большой, что почти в течении 150 лет Городец оставался в запустенье: называли его тогда «Пустой Городец». А в 1536 году совершили нападение казанские татары. В 1612 году Городецкие жители совместно с нижегородским ополчением под руководством Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина участвовали в очищении Москвы от польских интервентов. Царь Петр I в 1722 году, совершая путешествие в Астрахань для закладки там морского пути, посетил Городец и бывший Федоровский монастырь, где умер Александр Невский. Екатерина II в 1767 году, совершая поездку по Волге на галере «Тверь» от Казани до Ярославля, посетила Городец 19 мая. Еще в XVII – XVIII веках как Нижний Новгород, Балахна, Кутанки, так и Городец стали центром судостроения. Возникновение судостроения относится к 1722году. Городецкие плотники славились своим искусством настолько, что Петр I вызывал их на постройку военных кораблей в село Преображенское. Петр I привлек Городецких кораблестроителей к созданию русского флота, участвовавшего в походах на Азов. Городецкие плотники строили расшивы, баржи, беляны, украшая их борта затейливой глухой резьбой. Постепенно резьба по дереву внедрялась в крестьянскую архитектуру, а это усиливало значение декоративного искусства в деревенском быту. Во многих деревнях Городецкого района почти все дома были разукрашены глухой резьбой, словно увешаны тонким кружевом. Резьбой обрабатывались шкафы, киоты, столы, скамьи, домашняя утварь и орудия крестьянского труда. Но самым значительным видом народного искусства вслед за Городецкой резьбой заслуженно считается самобытная, изумительная по своим художественным достоинствам Городецкая роспись, отразившая могучие творческие силы народа. Свободный, гибкий и сильный мазок Городецкой росписи придает живую и подвижную орнаментальность и является элементом не только красочным, но и композиционным. Излюбленным ее мотивом является цветок, яркий, веселый. На основе этого народного, самобытного искусства Городецкой росписи в наших краях с давних пор зародилась и выросла древнерусская живопись- иконопись, которая является художественным образцом мирового искусства. И в этой связи ярко вырисовывается деятельность крупного художника древней Руси, сподвижника великого Андрея Рублева – Прохора из Городца. В Благовещенском соборе Московского Кремля есть надпись под одной иконой: «Прохор с Городца». Это же имя упоминается в Троицкой летописи за 1405 год. Храмы земли Городецкой. Михайло-Архангельский храм был срублен вскоре после основания Городца. Первое документальное подтвержденное известие о нем относится к началу XIV века. Михайло- Архангельская церковь сохраняется и в наше время. Троицко — Никольский погост (собор). Упоминание о еще пока деревянном храме Живоначальной Троицы встречается в Писцовой книге 1627 года. Точная дата постройки Никольской каменной соборной церкви не выявлена. В камне храм был отстроен примерно в 1680-1690-е годы. Соборный комплекс, находящийся в центре города, на самом красивом месте крутого берега, служил людям духовным утешением долгие годы, пока в 1930-х годах не был закрыт. Церковь Владимирской Божьей Матери XVII века. Ее композиционная роль в застройке Городца была особо важной, но проходили годы, и без должного надзора здание теряло свои части, превращаясь из памятника истории культуры в груду кирпича. И, несмотря на достаточную сохранность основного четверика здания, большинство жителей даже не знают о наличии в их городе памятника. Спасская церковь. Строительство было завершено 3 ноября 1754 года. Сгорела 22 июля 1838 года. Успенская единоверческая церковь. 12 мая 1831 года закипела работа по возведению церкви. Как не противились раскольники деятельности Единоверческой Успенской церкви, но, как видно из отчетов она имела успех. Федоровский монастырь был основан одновременно с Городцом в 1152 году. В стенах Федоровского монастыря 14 ноября 1263 года скончался великий полководец Древней Руси Александр Невский. Давно нет монастыря, но сохранилась входившая в него Покровская церковь, которая была поставлена в честь победы России над наполеоновской Францией 1812 года. Городчане гордятся своими славными земляками. Иван Гаврилович Блинов – художник и каллиграф, он написал древнерусским почерком много книг и создал немало картин. В Городце начинал свою литературную деятельность сын местного учителя — писатель А.А.Смирнов. С Городцом связаны детство и юность замечательного актера, мастера художественного чтения В.Яхонтова. Заслуженный артист РСФСР В.Ф. Васильев. Известный советский художник А.С.Ведерников. Дважды Герой Советского Союза А.В. Ворожейкин. И много, много других замечательных людей. О Городце можно говорить и говорить на столько он интересен и многогранен…