RU ПАТОФИЗИОЛОГИЯ В СХЕМАХ И ТАБЛИЦАХ часть 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени С.Д. АСФЕНДИЯРОВА

КАФЕДРА ПАТОФИЗИОЛОГИИ

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ В СХЕМАХ И ТАБЛИЦАХ

(КУРС ЛЕКЦИЙ)

Под редакцией проф. А.Н.Нурмухамбетова

Алматы, 2004

Патофизиология. Курс лекций; Учебное пособие

2

Предисловие

Патофизиология – фундаментальная базовая учебная дисциплина в системе подготовки врача любой специальности. Изучение общей этиологии и патогенеза, общих закономерностей развития патологических процессов, механизмов повреждения и защиты, закономерностей повреждения отдельных органов и систем, проявлений нарушений их функций и механизмов адаптации к этим повреждениям вооружает студента, будущего врача, общей методологией понимания механизмов развития болезни у конкретного больного и принципов её лечения. Научившись на патофизиологии правильному представлению о причинно-следственных взаимоотношениях в патогенезе, пониманию единства повреждения и защиты на всех структурно-функциональных уровнях организации организма человека, студенту будет проще овладеть изучением причин, патогенеза, клинической картины и лечения конкретных нозологических форм на клинических дисциплинах.

Настоящее учебное пособие подготовлено коллективом высококвалифицированных патофизиологов, сотрудников кафедры патофизиологии Казахского национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова и представляет собой курс лекций в виде схем и таблиц.

Будучи педагогами, авторы убеждены, что для успешного усвоения дисциплины, учебное пособие должно быть лаконичным, наглядным, с выделением главных моментов, написано понятным для студентов языком, отражать современное понимание предмета. С этих позиций используемая форма пособия важно для студентов слабо владеющих русским языком, особенно иностранных.

Важно отметить, что по ряду вопросов рассматриваемых в учебном пособии, авторами, с учетом достижений современной медицинской науки, излагается собственный взгляд, сложившийся в результате многолетней педагогической и научной деятельности.

Надеемся, что настоящее учебное пособие, поможет студентам овладеть основами патофизиологии и на её базе в последующем успешно изучать клинические дисциплины. Оно также может оказаться полезным для клиницистов и особенно для молодых специалистов с высшим медицинским образованием.

Данный труд коллектив кафедры посвящает к 70-летию организации кафедры патофизиологии Казахского национального медицинского университета.

Ваши пожелания и замечания просим направить по адресу:

Алматы, 480012, ул. Толе-би 88, Казахский национальный медицинский университет, кафедра патофизиологии.

Д.м.н., профессор Нурмухамбетов А.Н.

3

1. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ПАТОФИЗИОЛОГИИ.

КРАТКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:

Термин патофизиология впервые введен в 1819 г. L.GaIIiot, который опубликовал учебник “Pathologie generale, et physiologie pathologique”.

Патофизиология является синонимом термина «экспериментальная патология», основоположниками которой являются Ф.Мажанди (1783-1855) и К.Бернар (1813-1878). В России фундамент патологической физиологии заложил В.В. Пашутин (1845-1901). Он издал в 1879 г. «Лекции по общей патологии (патологической физиологии)», а затем двухтомное руководство «Курс общей и экспериментальной патологии — патологической физиологии». В развитие патофизиологической науки в республике Казахстан внесли большой вклад профессора О.С. Глозман (1901-1976), Я.А. Лазарис (19041989). Т.А. Назарова (1912-1983), Х.С. Насыбуллина (1919), Х.Е. Маманова

(1918-1977), В.Г. Корпачев (1936-1998).

1.1. Предмет и задачи патофизиологии

Патофизиология (от греч. PATHOS-болезнь, страдание, PHYSIS — природа, LOGOS-учение) — учение о жизнедеятельности больного организма человека и животных. Она изучает наиболее общие закономерности нарушений при болезнях функций клеток, органов, систем и организма в целом. Например, бывает воспаление легких, печени, желудка, кожи и т.д., клинические проявления которых в каждом конкретном случае резко отличаются друг от друга. Между тем, в основе их развития лежит воспаление, течение которого имеет общие закономерности. Большинство заболеваний сопровождаются повреждениями клеток и субклеточных структур. Эти повреждения также имеют общие закономерности развития. Указанные закономерности изучаются патофизиологией. Патофизиология является объединяющим звеном между биологическими и клиническими дисциплинами и, основываясь на частных результатах исследований отдельных патологических процессов и болезней человека и животных, выводит наиболее общие закономерности. Познание общих закономерностей возникновения и развития болезней позволяет принимать меры по их предупреждению в глобальном масштабе. Благодаря этому удалось ликвидировать многие инфекционные заболевания путем всеобщей вакцинации населения (оспа, дифтерия, полиомиелит и т.д.). Знание общих закономерностей развития воспаления и патологии клеток позволяет эффективно провести патогенетическую терапию многих заболеваний.

Патофизиология, как основная часть общей патологии, является философией медицины. Она, широко используя такие категории диалектики, как «причинность», «качество и количество», «противоречие» и соотношения «специфического и неспецифического», и, вооружившись законами «единства и борьбы противоположностей», «перехода количественных изменений в качественные», «отрицание отрицания», формирует правильный методологи-

4

ческий подход к оценке различных болезней и обучает методам аналитико– синтетического мышления.

Патофизиология опирается на знания биологических дисциплин, таких как биология с медицинской генетикой, нормальная физиология, биофизика, биохимия, и тесно связана с морфологическими дисциплинами (нормальной и патологической анатомией, гистологией), ибо нельзя изучать нарушение функций в отрыве от изменений структуры клетки, органа и организма в целом.

Основной целью патофизиологии как предмета высшего медицинского образования является дать студентам знания о сущности болезни и общих закономерностях возникновения, развития, течения и исходов патологических процессов и болезней. Знание этих вопросов формирует у студентов клиническое мышление. Поэтому патофизиология тесно связана с клиническими дисциплинами, т.к. у них общая цель. Однако методы и объекты исследования различны. Клинические дисциплины изучают конкретного больного человека с конкретными проявлениями болезни. Патологическая физиология же изучает общие неспецифические и специфические механизмы развития болезней вообще или измененную жизнедеятельность больного организма. На различных этапах развития болезни возникают морфологические, биохимические и функциональные изменения, которые находятся во взаимосвязи между собой. Лишь путем интегративной оценки этих изменений можно установить общие закономерности развития болезни, что являет-

ся основной | задачей | патофизиологии, как фундаментальной медико- |

биологической | науки. | Анализируя причинно-следственные отношения, |

можно понять механизмы развития болезни. Лишь зная причинные факторы и механизмы развития, врач может проводить эффективную этиотропную и патогенетическую профилактику и терапию болезней. Этим врач отличается от среднего медицинского работника. Поэтому преподавание предмета патофизиологии, как медико-биологической дисциплины, в системе высшего медицинского образования занимает одно из ведущих положений.

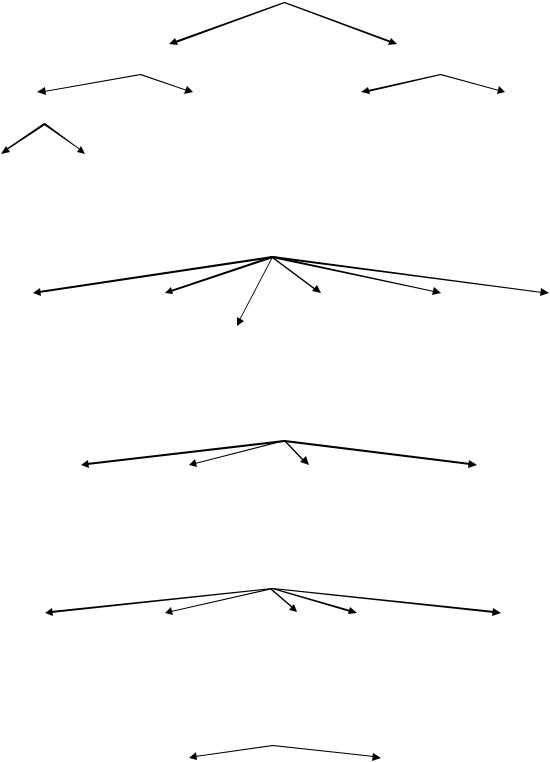

1.2. Структура учебной дисциплины патофизиологии

Патофизиология, как учебная дисциплина, состоит из двух частей: общей и частной патофизиологии. Задачей общей патофизиологии является ознакомление студентов с общими понятиями о болезни (общая нозология) и типовыми патологическими процессами. Общее учение о болезни (общая нозология, от греч. NOSOS – болезнь; LOGOS-учение) тесно связано с общими понятиями о причинных связях возникновения болезни (этиология, от греч. AITIA – причина) и механизмах развития, течения и исхода болезни (патогенез, от греч PATHOS-болезнь, GENESIS-развитие). Эти понятия также тесно связаны с состоянием самого макроорганизма т.е. с его наследственностью и конституцией. Таким образом, эти понятия относятся к чрезвычайно важному разделу общей патофизиологии — общей нозологии. Следующим весьма важным разделом общей патофизиологии являются типовые

5

патологические процессы. К ним относятся: повреждение клетки, местные расстройства кровообращения, воспаление, лихорадка, типовые нарушения обмена веществ, аллергия, опухоли и др. Типовыми патологическими процессами называют те процессы, которые объединяются по следующим критериям.

1.Они возникают под влиянием множества чрезвычайно разных причинных факторов. Несмотря на это, они развиваются по общим закономерностям, по единому патогенетическому пути.

2.Характеризуются, как правило, единством и борьбой противоположностей: процессов повреждения органов и тканей и защитноприспособительных механизмов на разных уровнях организма.

3.В организме высокоразвитых животных и человека протекают од-

нотипно.

Частная патофизиология изучает нарушения отдельных органов и систем организма.

|

| ПАТОФИЗИОЛОГИЯ |

|

| ОБЩАЯ | ЧАСТНАЯ | |

| Общая нозология | Типовые патоло- | Нарушения от- |

— | общее понятие болезни | гические процес- | дельных орга- |

— | общая этиология | сы. | нов и систем |

— | общий патогенез |

| организма. |

1.3. Методы исследования, значение эксперимента в патофизиологии

Патофизиология является экспериментальной наукой. Поэтому основным ее методом является эксперимент на живых объектах. Патофизиологический эксперимент, отличается от физиологического моделированием болезни человека на лабораторных животных. Моделью болезни называют воспроизведение копий отдельных симптомов и синдромов соответствующего заболевания человека на лабораторных животных. В настоящее время можно воспроизвести на животных такие патологические процессы, как травматический шок, сахарный диабет, атеросклероз, инфаркт миокарда, воспаление почек, артериальная гипертензия и т.д. Между тем, нельзя забывать, что организм человека намного сложнее даже самых высокоорганизованных животных и находится под постоянным влиянием социальных факторов, в связи с чем получить в полном объеме болезни человека на животных практически невозможно. Можно воспроизвести лишь отдельные патогенетически важные звенья, симптомы и синдромы болезни человека. Некоторые болезни человека воспроизвести на животных абсолютно невозможно. К ним относятся: психические заболевания, некоторые обменные заболевания (подагра), рак желудка, атопические болезни и т.д. В эксперименте используются

6

физиологические, электрофизиологические, биофизические, биохимические, гематологические, морфологические, иммунологические, математические методы исследования.

Патофизиологический эксперимент, в отличие от клинического наблю-

дения, имеет ряд выгодных преимуществ. К этим преимуществам относятся возможности:

1.выяснения причинных факторов возникновения болезни;

2.наблюдения с периода предболезни и наиболее ранней стадии болезни до исхода;

3.исследования нелеченных форм болезни;

4.проведения экспериментальной терапии.

Все эти возможности резко ограничены в клинических условиях. Все эксперименты могут быть острыми и хроническими.

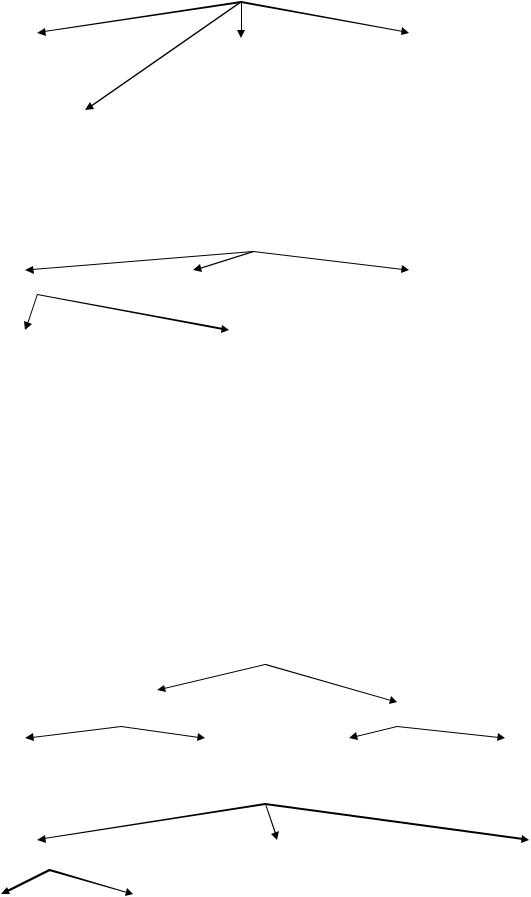

Патофизиологический эксперимент на лабораторных животных может состоять из трех стадий:

1.изучение исходного фонового состояния организма,

2.воспроизведение модели болезни

3.проведение экспериментальной терапии.

Требования, предъявляемые к эксперименту.

Теоретическая | Правильной подбор | Обязательное | Статиче- |

подготовка | экспериментальных | параллельное | ская обра- |

а) Определение | животных (аллерги- | проведение | ботка по- |

идеи, гипотезы, | ческие реакции луч- | опытного и | лученных |

которую необходи- | ше моделировать на | контрольного | результа- |

мо проверить в | морских свинках, | исследований | тов |

эксперименте | опухоли – на мышах, |

|

|

б) планирование и | неврозы – на собаках, |

|

|

определение цели и | инфекционные про- |

|

|

задач эксперимента | цессы – на кроликах и |

|

|

| мышах и т.д.). |

|

|

Модели патологических процессов могут быть воспроизведены на изолированных органах, культурах клеток и тканей.

Также используется математическое моделирование болезней и отдельных их элементов с помощью современной вычислительной техники.

В патофизиологии, наряду с указанными методами, используется клиническое исследование. Хорошо развивается клиническая патофизиология.

7

2.ОБЩАЯ НОЗОЛОГИЯ

2.1.Общее учение о болезни

2.1.1. Основные понятия и категории

Нозология (греч. NOSOS – болезнь, LOGOS – учение) – общее учение о болезни.

ЗДОРОВЬЕ – оптимальное приспособление организма к постоянно изменяющимся условиям окружающей (социальной) среды.

√Болезнь отличается от здоровья:

развитием под влияниям экзогенных или эндогенных болезнетворных факторов;

появлением морфологических, обменных и функциональных изменений в органах и тканях, которые могут проявляться как в виде повреждения, так и в виде компенсации нарушенных функций;

снижением адаптивно-приспособительных возможностей организма к непрерывно меняющимся условиям окружающей среды;

угнетением способности организма к удовлетворению физической и духовной потребности; ограничением трудоспособности в работоспособном возрасте человека;

появлением духовно-физического дискомфорта.

Таким образом, болезнь – качественно новое состояние организма,

развивающееся под влиянием болезнетворных факторов и приводящее к снижению адаптивно-приспособительных возможностей к постоянно изменяющимся условиям окружающей (в том числе и социальной) среды, появлению духовно-физического дискомфорта.

√Патологическая реакция – кратковременный необычный и биологически нецелесообразный ответ организма или его систем на раздражители.

√Патологический процесс – сочетание патологических и защитноприспособительных реакций в поврежденных органах и тканях организма, возникающих под влиянием болезнетворного фактора, характеризующийся последовательностью, закономерностью и фазностью развития. Примеры: воспаление, лихорадка, опухоль, дистрофия и т.д.

√Патологическое состояние – вялотекущий патологический процесс, возникающий, как правило, в результате ранее перенесенного заболевания (например, деформирующие рубцы на коже после ожогов, культя конечностей после ампутации и т.д.) или вследствие нарушения внутриутробного развития плода.

Патологический процесс может перейти в патологическое состояние и наоборот.

8

2.1.2.Общие принципы классификации болезней

1.ПО ПРИЧИНАМ, ВЫЗЫВАЮЩИМ ЗАБОЛЕВАНИЕ:

БОЛЕЗНИ

Ошибка!

| ВРОЖДЕННЫЕ | ПРИОБРЕТЕННЫЕ |

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ | АНОМАЛИИ | ИНФЕКЦИОННЫЕ НЕИНФЕКЦИОННЫЕ |

| ВНУТРИУТРОБНОГО |

|

РАЗВИТИЯ, РОДОВЫЕ ТРАВМЫ ГЕННЫЕ ХРОМОСОМНЫЕ

2. ПО МЕХАНИЗМАМ РАЗВИТИЯ

БОЛЕЗНИ

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ | АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ОПУХОЛЕВЫЕ ОБМЕННЫЕ |

НЕРВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ

3. ПО СКОРОСТИ ТЕЧЕНИЯ

БОЛЕЗНИ

ОСТРЕЙШИЕ ОСТРЫЕ | ПОДОСТРЫЕ | ХРОНИЧЕСКИЕ |

4. ПО ВОЗРАСТУ БОЛЬНОГО:

БОЛЕЗНИ

НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТСКИЕ | ПОДРОСТКОВОГО | ЗРЕЛОГО | СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА |

(МИКРОПЕДИАТРИЯ) (ПЕДИАТРИЯ) | ПЕРИОДА | ВОЗРАСТА | (ГЕРИАТРИЯ) |

5. ПО ПОЛУ БОЛЬНОГО ОРГАНИЗМА:

БОЛЕЗНИ

МУЖСКИЕ | ЖЕНСКИЕ |

Чтобы назвать болезнь, необходимы следующие критерии:

9

КРИТЕРИИ БОЛЕЗНИ

наличие субъективных | наличие объективных | снижение |

ощущений (жалоб) | признаков болезни | адаптивно-приспособительных |

|

| возможностей организма |

|

| к изменяющимся условиям |

нарушение |

| окружающей среды и снижение |

жизнедеятельности | трудоспособности человека | |

|

| в работоспособном возрасте |

2.1.3. Стадии болезни

СТАДИИ РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНЕЙ

Начало болезни | ст. разгара болезни | Завершение болезни или исходы |

Период предболезни Начало заболевания |

| |

√ Предболезнь – состояние организма, характеризующееся ограничением защитно-приспособительных возможностей и, при отсутствии адекватных оздоровительных мероприятий, переходящее в болезнь. Она длится от момента воздействия болезнетворного фактора до появления первых клинических признаков. Предболезнь ещё называют латентным периодом (при отравлениях химическими веществами), инкубационным (при инфекционных заболеваниях).

Начало заболевания соответствует продромальному периоду (греч. PRODROMA – предвестник) периоду, который сопровождается появлением неспецифических признаков болезни.

Разгар болезни характеризуется появлением ярких признаков (симптомов).

СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ

СУБЪЕКТИВНЫЕ | ОБЪЕКТИВНЫЕ |

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ

ИСХОДЫ БОЛЕЗНЕЙ

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ПЕРЕХОД В ХРОНИЧЕСКУЮ ФОРМУ СМЕРТЬ

ПОЛНОЕ НЕПОЛНОЕ

10

studfile.net

RU ПАТОФИЗИОЛОГИЯ В СХЕМАХ И ТАБЛИЦАХ часть 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени С.Д. АСФЕНДИЯРОВА

КАФЕДРА ПАТОФИЗИОЛОГИИ

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ В СХЕМАХ И ТАБЛИЦАХ

(КУРС ЛЕКЦИЙ)

Под редакцией проф. А.Н.Нурмухамбетова

Алматы, 2004

Патофизиология. Курс лекций; Учебное пособие

2

Предисловие

Патофизиология – фундаментальная базовая учебная дисциплина в системе подготовки врача любой специальности. Изучение общей этиологии и патогенеза, общих закономерностей развития патологических процессов, механизмов повреждения и защиты, закономерностей повреждения отдельных органов и систем, проявлений нарушений их функций и механизмов адаптации к этим повреждениям вооружает студента, будущего врача, общей методологией понимания механизмов развития болезни у конкретного больного и принципов её лечения. Научившись на патофизиологии правильному представлению о причинно-следственных взаимоотношениях в патогенезе, пониманию единства повреждения и защиты на всех структурно-функциональных уровнях организации организма человека, студенту будет проще овладеть изучением причин, патогенеза, клинической картины и лечения конкретных нозологических форм на клинических дисциплинах.

Настоящее учебное пособие подготовлено коллективом высококвалифицированных патофизиологов, сотрудников кафедры патофизиологии Казахского национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова и представляет собой курс лекций в виде схем и таблиц.

Будучи педагогами, авторы убеждены, что для успешного усвоения дисциплины, учебное пособие должно быть лаконичным, наглядным, с выделением главных моментов, написано понятным для студентов языком, отражать современное понимание предмета. С этих позиций используемая форма пособия важно для студентов слабо владеющих русским языком, особенно иностранных.

Важно отметить, что по ряду вопросов рассматриваемых в учебном пособии, авторами, с учетом достижений современной медицинской науки, излагается собственный взгляд, сложившийся в результате многолетней педагогической и научной деятельности.

Надеемся, что настоящее учебное пособие, поможет студентам овладеть основами патофизиологии и на её базе в последующем успешно изучать клинические дисциплины. Оно также может оказаться полезным для клиницистов и особенно для молодых специалистов с высшим медицинским образованием.

Данный труд коллектив кафедры посвящает к 70-летию организации кафедры патофизиологии Казахского национального медицинского университета.

Ваши пожелания и замечания просим направить по адресу:

Алматы, 480012, ул. Толе-би 88, Казахский национальный медицинский университет, кафедра патофизиологии.

Д.м.н., профессор Нурмухамбетов А.Н.

3

1. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ПАТОФИЗИОЛОГИИ.

КРАТКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:

Термин патофизиология впервые введен в 1819 г. L.GaIIiot, который опубликовал учебник “Pathologie generale, et physiologie pathologique”.

Патофизиология является синонимом термина «экспериментальная патология», основоположниками которой являются Ф.Мажанди (1783-1855) и К.Бернар (1813-1878). В России фундамент патологической физиологии заложил В.В. Пашутин (1845-1901). Он издал в 1879 г. «Лекции по общей патологии (патологической физиологии)», а затем двухтомное руководство «Курс общей и экспериментальной патологии — патологической физиологии». В ра

diplomconsult.ru

RU ПАТОФИЗИОЛОГИЯ В СХЕМАХ И ТАБЛИЦАХ часть 2

16.2.1.Перегрузочная форма середечной недостаточности .……….. 136

16.2.2.Механизмы компенсации при увеличении

нагрузки на сердце ……………………….…………………… 136 16.2.3. Стадии патологической гиперфункции и

гипертрофии по Ф.З. Меерсону ……………………………… 136

16.2.4.Патогенез прогрессирования хронической застойной СН .…. 138

16.2.5.Клинические проявления недостаточности сердца …………. 139

16.2.6.Первичное повреждение миокарда …………………….…….. 139

16.2.7.Коронарная недостаточность ………………………….………..140

16.2.7.1.Патогенез ИБС …………………………………………….140

16.2.7.2.Дисфункция эндотелиоцитов ……………………………..141

16.2.7.3.Острый инфаркт миокарда ………………………………..142

16.8.Некоронарогенные поражения миокарда ……………………….…..144

17.АРИТМИИ (проф. А.Н. Нурмухамбетов) ………………………………..147

17.1.Нарушения формирования импульса ……………………………….147

17.2.Изменения проведения импульса ……………………………………149

17.3.Комбинированные изменения формирования

ипроведения импульса ………………………………………….…..151

17.4.Метаболические основы развития аритмий ………………………..153

18.НАРУШЕНИЯ СОСУДИСТОГО ТОНУСА ……………………………. 154 (проф. А.Н. Нурмухамбетов)

18.1.Артериальная гипертензия ……………………………………….….154

18.2.Этиопатогенез эссенциальной гипертензии …………………….….154

18.3.Вторичные (симптоматические) артериальные гипертензии ….….155 18.3.1. Почечные ……………………………………………………… 155 18.3.2. Эндокринные …………………………………………………..157

18.4.Осложнения АГ ………………………………………………………158

18.5.Артериальная гипотензия ……………………………………………158

19.ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ………………………..161 (проф. А.Н. Нурмухамбетов)

19.1.Причины ДН ………………………………………………………….161

19.2.Вентиляционная форма ДН ………………………………………….161

19.3.Нарушения диффузионной способности легких ……………………162

19.4.Перфузионная форма ДН …………………………………………….163

19.5.Стадии хронической недостаточности внешнего дыхания ………..165

19.6.Типы ДН ………………………………………………………………165

19.7.Периодическое и терминальное дыхание …………………………..166

19.8.Асфиксия …………………………………………………………….. 168

20.ПАТОФИЗИОЛОГИЯ КРОВИ ………………………………………….. 169 (доц. Т.П. Ударцева, доц. Н.Н. Рыспекова)

20.1.Типовые формы изменений общего объма и соотношения форменных элементов и плазмы крови …………………………… 169

20.2.Кровопотеря ……………………………………………………….…169

20.2.1. Причины кровопотери ………………………………………… 170 20.2.2. Условия, влияющие на тяжесть и исход кровопотери …….…170

121

20.2.3.Патогенез острой кровопотери …………………………………170

20.2.4.Механизмы компенсации ……………………………………… 171

21.ПАТОФИЗИОЛОГИЯ КРАСНОЙ КРОВИ ………………………………172

(доц. Т.П. Ударцева, доц. Н.Н. Рыспекова)

21.1.Эритроцитоз …………………………………………………………. 172

21.2.Анемии ………………………………………………………………. 172

21.2.1.Принципы классификация ………………………………….. …173

21.2.2.Постгемморагическая анемия ………………………………….174

21.2.3.Гемолитическая анемия …………………………………………174

21.2.4.Дизэритропоэтические анемии …………………………………177

21.2.4.1.Железодефицитные ………………………………………. 177

21.2.4.2.Витамин В12 – дефицитные ……………………………. …178

21.2.4.3.Апластические анемии ………………………………… …179

22.НАРУШЕНИЯ ГЕМОСТАЗА …………………………………………… 181

(доц. Т.П. Ударцева, доц. Н.Н. Рыспекова)

22.1.Формы нарушений гемостаза ………………………………………..181

22.1.1.Геморрагические диатезы ………………………………………181

22.1.1.1.Вазопатии …………………………………………………..181

22.1.1.2.Тромбоцитопении ………………………………………….182

22.1.1.3.Тромбоцитопатии ………………………………………….183

22.1.1.4.Коагулопатии ………………………………………………184

22.1.2.Тромботический синдром ………………………………………186

22.1.3.ДВС – синдром …………………………………………….….. .188

23.ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ (доц. Ш.С. Карынбаев) ……. 190

23.1.Общая этиология растройств функций системы пищеварения… 190

23.2.Типовые формы нарушения аппетита ……………………………. 190

23.3.Растройства функций слюнных желез …………………………… 190

23.4.Нарушение фукнций пищевода ………………………………… …191

23.5.Нарушение фукнций желудка ……………………………………..192

23.5.1.Нарушение секреции желудочного сока …………………… 192

23.5.2.Нарушение двигательной активности желудка …………..…192

23.6.Язвенная болезнь желудка ………………………………………. ..193

23.7.Нарушение кишечного пищеварения …………………………..…195

23.8.Нарушение пищеварения при гипохолии ………………… …….196

23.9.Нарушение пищеварения при панкреатической ахолии …… ….196

23.10.Нарушение мембранного пищеварения ……………………… ..197

23.11.Нарушение двигательной функции кишечника ………………. 197

23.12.Синдром недостаточности всасывания ……………………….. 198

23.13.Патофизиологичя острой кишечной непроходимости ……….. 199

23.13.1.Этиология и патогенез механического илеуса ………….. 199

23.13.2.Этилогия и патогенез динамической (паралитической)

непроходимости …………………………………………. 200

23.14.Нарушения пищеварения у детей ……………………………… 200

24.ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ПЕЧЕНИ (доц. Н.Н. Рыспекова) …………… …202

24.1.Причины первичного и вторичного повреждения печени …… .. 202

122

24.2.Нарушение обмена веществ при печеночной недостаточности ..202

24.3.Экпериментальное изучение функций печени ………………… .204

24.4.Печеночная кома ………………………………………………… .. 205

24.5.Желтухи ………………………………………………………… …207

25.ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ПОЧЕК (доц. Т.П. Ударцева) ………………… . 211

25.1.Нарушение фукнций клубочков ………………………………… 211

25.2.Нарушение функций канальцев – тубулопатии ………………… 212

25.3.Количественые и качественные изменения состава мочи ……… 212

25.4.Почечная недостаточность ………………………………………. 214

25.4.1.Острая почечная недостаточность …………………………. 214

25.4.2.Хроническая почечная недостаточность …………………… 215

25.5.Уремия …………………………………………………………….. 216

26.СТРЕСС (проф. А.Н. Нурмухамбетов) …………………………………. 218

26.1.Причины, стадии ………………………………………………….. 218

26.2.Значение стресса для организма …………………………………. 219

27.Шок, классификация, стадии ……………………………………………. 221

123

studfile.net

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯРЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАНКАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙУНИВЕРСИТЕТ имени С.Д. АСФЕНДИЯРОВАКАФЕДРА ПАТОФИЗИОЛОГИИ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ В СХЕМАХ И ТАБЛИЦАХ (КУРС ЛЕКЦИЙ) Под редакцией проф. А.Н.НурмухамбетоваАлматы, 2004Патофизиология. Курс лекций; Учебное пособие ПредисловиеПатофизиология – фундаментальная базовая учебная дисциплина в системе подготовки врача любой специальности. Изучение общей этиологии и патогенеза, общих закономерностей развития патологических процессов, механизмов повреждения и защиты, закономерностей повреждения отдельных органов и систем, проявлений нарушений их функций и механизмов адаптации к этим повреждениям вооружает студента, будущего врача, общей методологией понимания механизмов развития болезни у конкретного больного и принципов её лечения. Научившись на патофизиологии правильному представлению о причинно-следственных взаимоотношениях в патогенезе, пониманию единства повреждения и защиты на всех структурно-функциональных уровнях организации организма человека, студенту будет проще овладеть изучением причин, патогенеза, клинической картины и лечения конкретных нозологических форм на клинических дисциплинах. Настоящее учебное пособие подготовлено коллективом высококвалифицированных патофизиологов, сотрудников кафедры патофизиологии Казахского национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова и представляет собой курс лекций в виде схем и таблиц. Будучи педагогами, авторы убеждены, что для успешного усвоения дисциплины, учебное пособие должно быть лаконичным, наглядным, с выделением главных моментов, написано понятным для студентов языком, отражать современное понимание предмета. С этих позиций используемая форма пособия важно для студентов слабо владеющих русским языком, особенно иностранных. Важно отметить, что по ряду вопросов рассматриваемых в учебном пособии, авторами, с учетом достижений современной медицинской науки, излагается собственный взгляд, сложившийся в результате многолетней педагогической и научной деятельности. Надеемся, что настоящее учебное пособие, поможет студентам овладеть основами патофизиологии и на её базе в последующем успешно изучать клинические дисциплины. Оно также может оказаться полезным для клиницистов и особенно для молодых специалистов с высшим медицинским образованием. Данный труд коллектив кафедры посвящает к 70-летию организации кафедры патофизиологии Казахского национального медицинского университета. Ваши пожелания и замечания просим направить по адресу: Алматы, 480012, ул. Толе-би 88, Казахский национальный медицинский университет, кафедра патофизиологии. 1. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ПАТОФИЗИОЛОГИИ.КРАТКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: Термин патофизиология впервые введен в 1819 г. L.GaIIiot, который опубликовал учебник “Pathologie generale, et physiologie pathologique”. Патофизиология является синонимом термина «экспериментальная патология», основоположниками которой являются Ф.Мажанди (1783-1855) и К.Бернар (1813-1878). В России фундамент патологической физиологии заложил В.В. Пашутин (1845-1901). Он издал в 1879 г. «Лекции по общей патологии (патологической физиологии)», а затем двухтомное руководство «Курс общей и экспериментальной патологии — патологической физиологии». В развитие патофизиологической науки в республике Казахстан внесли большой вклад профессора О.С. Глозман (1901-1976), Я.А. Лазарис (1904-1989). Т.А. Назарова (1912-1983), Х.С. Насыбуллина (1919), Х.Е. Маманова (1918-1977), В.Г. Корпачев (1936-1998). Знание общих закономерностей развития воспаления и патологии клеток позволяет эффективно провести патогенетическую терапию многих заболеваний. Патофизиология, как основная часть общей патологии, является философией медицины. Она, широко используя такие категории диалектики, как «причинность», «качество и количество», «противоречие» и соотношения «специфического и неспецифического», и, вооружившись законами «единства и борьбы противоположностей», «перехода количественных изменений в качественные», «отрицание отрицания», формирует правильный методологический подход к оценке различных болезней и обучает методам аналитико–синтетического мышления. Патофизиология опирается на знания биологических дисциплин, таких как биология с медицинской генетикой, нормальная физиология, биофизика, биохимия, и тесно связана с морфологическими дисциплинами (нормальной и патологической анатомией, гистологией), ибо нельзя изучать нарушение функций в отрыве от изменений структуры клетки, органа и организма в целом. Основной целью патофизиологии как предмета высшего медицинского образования является дать студентам знания о сущности болезни и общих закономерностях возникновения, развития, течения и исходов патологических процессов и болезней. Знание этих вопросов формирует у студентов клиническое мышление. Поэтому патофизиология тесно связана с клиническими дисциплинами, т.к. у них общая цель. Однако методы и объекты исследования различны. Клинические дисциплины изучают конкретного больного человека с конкретными проявлениями болезни. Патологическая физиология же изучает общие неспецифические и специфические механизмы развития болезней вообще или измененную жизнедеятельность больного организма. На различных этапах развития болезни возникают морфологические, биохимические и функциональные изменения, которые находятся во взаимосвязи между собой. Лишь путем интегративной оценки этих изменений можно установить общие закономерности развития болезни, что является основной задачей патофизиологии, как фундаментальной медико-биологической науки. Анализируя причинно-следственные отношения, можно понять механизмы развития болезни. Лишь зная причинные факторы и механизмы развития, врач может проводить эффективную этиотропную и патогенетическую профилактику и терапию болезней. Этим врач отличается от среднего медицинского работника. Поэтому преподавание предмета патофизиологии, как медико-биологической дисциплины, в системе высшего медицинского образования занимает одно из ведущих положений. Они возникают под влиянием множества чрезвычайно разных причинных факторов. Несмотря на это, они развиваются по общим закономерностям, по единому патогенетическому пути. Характеризуются, как правило, единством и борьбой противоположностей: процессов повреждения органов и тканей и защитно-приспособительных механизмов на разных уровнях организма. В организме высокоразвитых животных и человека протекают однотипно. Частная патофизиология изучает нарушения отдельных органов и систем организма. перейти в каталог файлов |

stomfaq.ru

RU ПАТОФИЗИОЛОГИЯ В СХЕМАХ И ТАБЛИЦАХ часть 1

Отрицательные | Положительные: |

атрофия паренхиматозных элементов, | замедление развития местного ин- |

разрастание соединительной ткани и | фекционного процесса |

развитие склероза. | бактериостатическое действие крови, |

| выход в ткани иммуноглобулинов и |

| ферментов, расщепляющих токсиче- |

| ские продукты и микроорганизмы |

10.3. Ишемия — уменьшение кровенаполнения органа или участка ткани вследствие уменьшения притока крови

Виды |

| обтурационная, ангиоспастическая, компрессионная | |

|

|

| |

Причины | — | сдавление артерий извне, | |

| — тромбоз и эмболия артерий, | ||

| — | ангиоспазм артерий, | |

| — | склеротические и | воспалительные изменения внут- |

|

| ренней оболочки артерий | |

Ведущее звено | уменьшение притока крови | ||

патогенеза |

|

|

|

Особенности | — | уменьшение внутрисосудистого давления, | |

микроциркуляции | — | замедление скорости кровотока, | |

| — | уменьшение числа | функционирующих капилляров, |

| — | понижение фильтрации жидкости, уменьшение лим- | |

|

| фооттока |

|

Внешние признаки ишемии и их патогенез

Бледность участ- | Местное понижение | Уменьшение ор- | Боль или паре- |

ка ткани | температуры | гана в объеме | стезия |

Уменьшение кро- | Уменьшение прито- | Уменьшение | Раздражение |

венаполнение, | ка теплой артери- | кровенаполнения | нервных |

числа функциони- | альной крови, по- | и тканевой жид- | окончаний |

рующих капилля- | нижение окисли- | кости | продуктами |

ров | тельно- |

| метаболизма |

| восстановительных |

| (Н+, К+) |

| процессов в ткани |

|

|

Компенсация нарушения притока крови при ишемии

Анатомические факторы | Физиологические факторы |

Особенности коллатералей и анасто- | Активная дилатация артерий органа |

мозов |

|

| 81 |

Последствия ишемии:

восстановление кровообращения по коллатеральным сосудам

нарушение питания и омертвление ткани (инфаркт)

10.4. Постишемическая реперфузия — восстановление кровотока после ишемии

Причины снятие спазма сосудов, удаление тромба, усиление фибринолиза,

восстановление кровотока после клинической смерти

Патогенез

недостаточное использование поступающего кислорода из-за повреждения митохондрий

Увеличение образования свободных радикалов 1О2, О., ОН., Н2О2, снижение антиоксидантной защиты

Активация ПОЛ мембран

Нарушение мембраносвязанных функций клеток органов и тканей

Последствия: Развитие реперфузионной энцефалопатии, кардиопатии, нефропатии и т.д.

10.5. Стаз

Остановка кровотока в сосудах микроциркуляторного русла

Виды | Ишемический | Застойный | Истинный- |

|

| (венозный) | капиллярный |

Ведущее | Прекращение притока | Прекращение | Внутрикапиллярная |

звено пато- | крови | оттока крови | агрегация эритроци- |

генеза |

|

| тов |

|

|

| Стадии: |

|

|

| 1.агрегация |

|

|

| 2.фрагментация |

|

|

| 3.сладж (sludge) |

82

Патогенез агрегации эритроцитов при истинном капиллярном стазе

Этиологические факторы |

|

Повреждение стенок капилляров | Повреждение мембран |

| эритроцитов |

повышение проницаемости |

|

| изменение физико- |

фильтрация жидкости и альбуминов в ок- | химических свойств |

ружающие ткани | мембран |

|

|

в крови высокомолекулярных белков |

|

(глобулинов и фибриногена) |

|

|

|

адсорбция белков на мембранах эритро- |

|

цитов |

|

|

|

поверхностного потенциала мембран |

|

эритроцитов |

|

|

|

агрегация |

|

Последствия стаза:

Восстановление кровообращения (обратимый стаз)

Некроз (необратимый стаз)

83

11.АЛЛЕРГИЯ

–иммунная реакция, сопровождающаяся повреждением собственных тканей организма (В.И. Пыцкий)

11.1.Аллергены. Этиология аллергических заболеваний

Причины аллергии — аллергены Классификация аллергенов (по А.Д. Адо)

| ЭКЗОАЛЛЕРГЕНЫ: | ||

БЫТОВЫЕ | Домашняя пыль, моющие средства, постельные кле- | ||

| щи. |

|

|

|

|

| |

ПИЩЕВЫЕ | Коровье молоко, белки куриных яиц, цитрусовые, | ||

| кофе, орехи, мед, шоколад. | ||

|

|

| |

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ | Антибиотики, витамины и т.д. | ||

ЖИВОТНОГО ПРО- | Эпидермальные клетки, яды насекомых, клещи, | ||

ИСХОЖДЕНИЯ | шерсть и пух животных, корм для рыб, сыворотка | ||

| |||

| крови. |

|

|

|

|

| |

РАСТИТЕЛЬНЫЕ | Пыльца, соки и ягоды растений | ||

ПРОМЫШЛЕННЫЕ | Скипидар, масла, никель, хром, деготь, смолы, краси- | ||

| тели, лаки (в подавляющем большинстве являются | ||

| гаптенами) |

|

|

МИКРОБНЫЕ |

|

|

|

|

|

|

|

ГРИБКОВЫЕ. |

|

|

|

|

|

| |

|

|

| |

| ЭНДОАЛЛЕРГЕНЫ (аутоаллергены) | ||

|

|

| |

ЕСТЕСТВЕННЫЕ или ПЕРВИЧНЫЕ |

| ПРИОБРЕТЕННЫЕ или ВТОРИЧНЫЕ | |

Нервная ткань, хрусталик глаза, тес- | Белки, изменившие свою структуру | ||

тикулярная ткань, коллоид щитовид- | под действием физических, химиче- | ||

ной железы |

| ских или биологических факторов: | |

|

| — | неинфекционные |

|

| — | инфекционные |

Условия, способствующие развитию аллергии:

1. Социальные факторы:

широкая вакцинация населения, применение сывороток, загрязнение окружающей среды, бесконтрольное применение химических и лекарственных препаратов.

2. Особенности организма

84

А) Наследственная предрасположенность. Б) Повышенная проницаемость биобарьеров.

В) Нарушение систем дезактивации медиаторов аллергии.

11.2. Виды и механизмы развития аллергических реакций

КЛАССИФИКАЦИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ:

По времени возникновения реакции после повторного поступления аллергена (Р.Кук 1930 г).

I. Аллергические реакции немедлен- | Развиваются через 15-20 минут после |

ного типа (гиперчувствительность | повторного поступления аллергена. |

немедленного типа, ГНТ) |

|

II. Аллергические реакции замедлен- | Развиваются через 24-48 часов после |

ного типа (гиперчувствительность | повторного поступления аллергена |

замедленного типа ГЗТ) |

|

| |

По патогенезу (П. Джелл и Р. Кумбс 1969 г.). | |

I. Аллергические реакции реагиново- | Крапивница, поллиноз, отек Квинке, |

го (анафилактического) типа | атопическая бронхиальная астма, |

| анафилактический шок. |

|

|

II. Аллергические реакции цитоток- | аутоиммунные гемолитическая ане- |

сического типа. | мия, агранулоцитоз, тромбоцитопе- |

| ния, аутоиммунные гепатиты, мио- |

| кардиты и т.д. |

III. Аллергические реакции иммуно- | феномен Артюса, гломерулонефрит, |

комплексного типа | васкулиты, альвеолиты, системная |

| красная волчанка и т.д. |

IV. Аллергические реакции клеточно- | Контактный дерматит, инфекционно- |

опосредованного типа | аллергические заболевания |

| ( туберкулез, бруцеллез, сифилис, |

| грибковые заболевания) |

ПАТОГЕНЕЗ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

1. Иммунологическая стадия

1.Образование антител или сенсибилизированных Т-лимфоцитов (с-Тл) при первичном контакте с аллергеном (сенсибилизация)

2.Образование комплексов аллерген+антитело или аллерген+с-Тл при повторном контакте с аллергеном.

II. Патохимическая стадия.

Характеризуется высвобождением, активацией, синтезом биологически активных веществ – медиаторов аллергии.

85

III. Патофизиологическая стадия (стадия клинических проявлений) Характе-

ризуется структурными и функциональными изменениями в органах и тканях:

-вазомоторные реакции (местные и системные), приводящие к изменениям артериального давления, периферического кровообращения и микроциркуляции;

-повышение проницаемости стенок сосудов, ведущее к развитию отеков;

-спастические сокращения гладких мышц бронхиол, кишечника, что может проявиться асфиксией, диспептических расстройств;

-дисбаланс между факторами свертывающей, противосвертывающей и фибринолитической системами крови, что может привести как к снижению свертываемости крови, так и к тромбозу;

-раздражение нервных рецепторов, приводящее к развитию чувства боли, зуда, жжения;

-воспалительные реакции, сопровождающиеся значительной клеточной инфильтрацией тканей.

СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ – формирование повышенной чувствительности организма к данному аллергену. Характеризуется образованием специфических антител или сенсибилизированных Т-лимфоцитов к определенному аллергену. Клинически сенсибилизация не проявляется. Выявить состояние сенсибилизации можно аллергическими пробами.

Различают активную и пассивную сенсибилизацию.

Активная сенсибилизация | Пассивная сенсибилизация |

Развивается через 10-14 дней после | развивается после введения сыворот- |

поступления аллергена в организм. | ки, содержащей готовые антитела, |

Иммунная система организма актив- | или клеточной взвеси с сенсибилизи- |

но включается в процесс образования | рованными Т-лимфоцитами. При |

специфических антител или сенсиби- | этом собственная иммунная система |

лизированных Т-лимфоцитов | организма не участвует в образова- |

| нии антител и сенсибилизированных |

| Т-лимфоцитов. |

86

11.2.1. Аллергические реакции I типа

АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ I ТИПА (реагиновый или анафилактический тип)

АЛЛЕРГЕН

(пыльца растений, животные и растительные белки, лекарственные препараты)

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАДИЯ

СТА- |

|

ПАТОХИМИЧЕСКАЯ | ДИЯ |

ПАТОФИЗИОЛОГИ-

ЧЕСКАЯ СТАДИЯ

Взаимодействие аллергена с макрофагом, кооперация макрофагов, Т-эффекторов, Т-хелперов (Th) (образование Th3), Т-супрессоров, В-лимфоцитов

Превращение В-лимфоцитов в плазматические клетки

Синтез антител – иммуноглобулинов Ig E

Фиксация антител на поверхности тучных клеток и базофилов.

Повторный контакт с аллергеном.

Образование комплексов аллерген-антитело на поверхности тучных клеток (лаброцитов) или базофилов

Дегрануляция лаброцитов и базофилов и высвобождение из гранул: гистамина, гепарина, факторов хемотаксиса эозинофилов и нейтрофилов.

Образование из фосфолипидов мембран лейкотриенов и простагландинов.

Миграция в зону аллергической реакции эозинофилов, нейтрофилов и высвобождение ими вторичных медиаторов: гистаминазы, арилсульфатазы, протеаз, фосфолипаз

Расширение сосудов и их проницаемости, развитие отека, бронхоспазм, гиперсекреция слизи, ринит, конъюнктивит, крапивница

АТОПИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ (от греч. ATOPIA — странность) — атопический ринит, поллиноз, атопическая форма бронхиальной астмы, атопический дерматит.

Для атопических болезней характерно:

-Возникновение в естественных условиях

-Наследственная предрасположенность (участвуют около 20 генов)

87

-Возможность повреждения любого органа и ткани

-Наряду с иммунными выраженное влияние неспецифических (неиммунных) механизмов

нарушение равновесия влияний симпатической и парасимпатической иннервации систем организма (повышена холинергическая реактивность, снижена 2-адренергическая)

повышена способность лаброцитов и базофилов высвобождать медиаторы как спонтанно, так и на различные стимулы

11.2.2. Аллергические реакции II типа

АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ІІ ТИПА (цитотоксического)

ЧЕСКАЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАСТАДИЯ ДИЯ

ПАТОПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАДИЯ ХИМИ-

АЛЛЕРГЕН Измененные компоненты клеточных и базальных мембран (аутоаллергены)

Распознавание аутоаллергена, кооперация макрофагов, Т- лимфоцитов, В-лимфоцитов

Превращение В-лимфоцитов в плазматические клетки и син-

тез IgG1-3, IgM

При повторном контакте с аллергеном образование комплекса аллерген + антитело на поверхности клеток-мишеней

Активация компонентов комплемента, высвобождение лизосомальных ферментов (катепсины, ДНКаза, РНКаза, эластаза) и супероксидных радикалов (О-, ОН., Н2О2) при фагоцитозе

Лизис клеток-мишеней, деструкция базальных мембран

1.комплементзависимый цитолиз (активации отдельных фрагментов компонентов комплемента). С3а, С3в, С5а хемотаксис нейтрофилов и фагоцитоз; Комплекс С5-С9 образование каналов в мембране клеток осмотический лизис клеток

2.комплементнезависимый цитолиз а) роль опсонинов выполняют антитела (IgG)

б) активируются NК-клетки (киллеры), имеющие на своей поверхности рецепторы к Fc-фрагменту антител (антителозависимая клеточная цитотоксичность)

Аутоиммунные гемолитические анемии, лейкопении, тромбоцитопении, тиреоидит, миокардит, нефрит, гепатит

11.2.3. Аллергические реакции III типа

АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ III ТИПА (ИММУНОКОМПЛЕКСНОГО)

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАДИЯ

ПАТОХИМИЧЕСКАЯ СТАДИЯ

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАДИЯ

АЛЛЕРГЕН (растворимые белки, лекарственные препараты, ле-

чебные сыворотки)

Распознавание антигена, кооперация макрофагов, Т- лимфоцитов и В-лимфоцитов

Превращение В-лимфоцитов в плазматические клетки и синтез преципитирующих антител IgG1 , IgG3 , IgM

При повторном контакте с аллергеном образование растворимых комплексов в небольшом избытке аллергена.

Фиксация комплексов аллерген +антитело на стенках микрососудов

-Активация компонентов комплемента

-Хемотаксис гранулоцитов и макрофагов

-Активация фагоцитоза и высвобождение фагоцитами лизосомальных ферментов и супероксидных радикалов

-Активация лаброцитов, их дегрануляция и высвобождение гистамина, гепарина, серотонина, хемотаксических факторов; образование простагландинов, лейкотриенов, фактора агрегации тромбоцитов.

-Активация калликреин-кининовой, свертывающей, противосвертывающей и фибринолитической систем

Повреждение стенок сосудов, увеличение проницаемости сосудов, развитие воспаления

феномен Артюса, сывороточная болезнь аллергический васкулит, ревматизм, диффузный гломерулонефрит, системная красная волчанка, ревматоидный полиартрит и т.д.

11.2.4. Аллергические реакции IV типа

АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ IV ТИПА (клеточно-опосредованного)

|

| АЛЛЕРГЕН | |

СТАДИЯ | (микробы, вирусы, тканевые белки низкой молекулярной мас- | ||

сы, обладающие слабой иммуногенностью) | |||

|

| ||

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ |

| ||

Распознавание аллергена, кооперация макрофагов и | |||

| лимфоцитов | ||

|

| ||

| Образование сенсибилизированных | ||

| Т-лимфоцитов | ||

|

| ||

| Взаимодействие сенсибилизированных | ||

| Т-лимфоцитов с клетками-мишениями | ||

|

|

| |

| Образование и высвобождение лимфокинов сенси- | ||

| билизированными Т-лимфоцитами | ||

ПАТОХИМИЧЕСКАЯ СТАДИЯ |

| лимфокины, действующие на лимфоциты (фактор | |

| переноса, факторы трансформации лимфоцитов) | ||

| лимфокины, действующие на фагоцитоз (фактор | ||

| активирующий макрофаги; фактор угнетающий | ||

| миграцию макрофагов; факторы хемотаксиса) | ||

| лимфокины, действующие на клетки-мишени | ||

| (лимфотоксин, интерфероны) | ||

|

| ||

|

| ||

|

| Повреждение клеток тканей | |

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕ- |

| лимфокинами | |

СКАЯ СТАДИЯ | |||

| Т-киллерами (антителонезависимый Т-клеточный | ||

| |||

|

| лизис с помощью белка перфорина | |

|

| Лизосомальными ферментами макрофагов | |

|

|

| |

| Развитие аллергического воспаления (гранулематоз- | ||

|

| ного) | |

90

studfile.net

RU ПАТОФИЗИОЛОГИЯ В СХЕМАХ И ТАБЛИЦАХ часть 2

13. ОПУХОЛИ

ОПУХОЛЬ (лат. Tumor, BLASTOMA; греч NEOPLASMA, ONCOS) –

патологическая неконтролируемая организмом пролиферация клеток с относительной автономией обмена веществ и существенными различиями в строении и свойствах (А.Д.Адо, 1980).

13.1. Опухоль, определение, биологические особенности характерные для доброкачественных и злокачественных опухолей

| ОПУХОЛИ |

|

Доброкачественные |

| Злокачественные |

ОСОБЕННОСТИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХО- | ||

| ЛЕЙ |

|

| Доброкачественные | Злокачественные |

|

|

|

Быстрота роста | Медленный | Быстрый |

Характер роста | Экспансивный | Инфильтратив-ный |

Митотическая активность | Небольшая | Значительная |

Атипия | Небольшая | Значительная |

Строма и паренхима | Преобладает строма | Преобладает паренхима |

Границы с окружаю- | Четкие | Нет четких границ |

щими тканями |

|

|

Метастазирование | Не наблюдается | Закономерно |

Кахексия | Нет | Закономерна |

Рецидивирование | Редко | Часто |

Изъязвление | Нет | Часто |

13.2. Биологические особенности опухолей

1. АТИПИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ Нерегулируемый, беспредельный рост (первичный, главный признак,

присущий любым новообразованиям), утрата верхнего “лимита” числа делений клетки (лимит Хейфлика).

Патогенез:

-Активация онкогенов опухолевых клеток, вследствие чего клетки переходят на аутокринную регуляцию – сами синтезируют стимуляторы пролиферации.

-Изменение структуры и функции мембран опухолевых клеток:

снижение количество рецепторов, обеспечивающих контроль со стороны нервной и эндокринной систем;

появление «дефектных» рецепторов;

снижение количества адгезивных молекул, обеспечивающих межклеточные контакты и контактное торможение деления. Утрата верхнего “лимита” числа делений клетки связана с изменением функции генов, регулирующих апоптоз.

2.МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ АТИПИЯ (клеточная и тканевая).

Тканевая атипия | Клеточная атипия |

Нарушение нормального соот- | Опухолевые клетки имеют раз- |

ношения тканевых структур. | ную форму и размеры, ядра клеток |

diplomconsult.ru

ПАТОФИЗИОЛОГИЯОБЩАЯ ЧАСТНАЯ

1.3. Методы исследования, значение эксперимента в патофизиологииПатофизиология является экспериментальной наукой. Поэтому основным ее методом является эксперимент на живых объектах. Патофизиологический эксперимент, отличается от физиологического моделированием болезни человека на лабораторных животных. Моделью болезни называют воспроизведение копий отдельных симптомов и синдромов соответствующего заболевания человека на лабораторных животных. В настоящее время можно воспроизвести на животных такие патологические процессы, как травматический шок, сахарный диабет, атеросклероз, инфаркт миокарда, воспаление почек, артериальная гипертензия и т.д. Между тем, нельзя забывать, что организм человека намного сложнее даже самых высокоорганизованных животных и находится под постоянным влиянием социальных факторов, в связи с чем получить в полном объеме болезни человека на животных практически невозможно. Можно воспроизвести лишь отдельные патогенетически важные звенья, симптомы и синдромы болезни человека. Некоторые болезни человека воспроизвести на животных абсолютно невозможно. К ним относятся: психические заболевания, некоторые обменные заболевания (подагра), рак желудка, атопические болезни и т.д. В эксперименте используются физиологические, электрофизиологические, биофизические, биохимические, гематологические, морфологические, иммунологические, математические методы исследования. Патофизиологический эксперимент, в отличие от клинического наблюдения, имеет ряд выгодных преимуществ. К этим преимуществам относятся возможности: выяснения причинных факторов возникновения болезни; наблюдения с периода предболезни и наиболее ранней стадии болезни до исхода; исследования нелеченных форм болезни; проведения экспериментальной терапии. Все эти возможности резко ограничены в клинических условиях. Все эксперименты могут быть острыми и хроническими. Патофизиологический эксперимент на лабораторных животных может состоять из трех стадий: изучение исходного фонового состояния организма, воспроизведение модели болезни проведение экспериментальной терапии. Требования, предъявляемые к эксперименту.

Модели патологических процессов могут быть воспроизведены на изолированных органах, культурах клеток и тканей. Также используется математическое моделирование болезней и отдельных их элементов с помощью современной вычислительной техники. В патофизиологии, наряду с указанными методами, используется клиническое исследование. Хорошо развивается клиническая патофизиология. 2. Общая нозология2.1. Общее учение о болезни 2.1.1. Основные понятия и категории Здоровье – оптимальное приспособление организма к постоянно изменяющимся условиям окружающей (социальной) среды. развитием под влияниям экзогенных или эндогенных болезнетворных факторов; появлением морфологических, обменных и функциональных изменений в органах и тканях, которые могут проявляться как в виде повреждения, так и в виде компенсации нарушенных функций; снижением адаптивно-приспособительных возможностей организма к непрерывно меняющимся условиям окружающей среды; угнетением способности организма к удовлетворению физической и духовной потребности; ограничением трудоспособности в работоспособном возрасте человека; появлением духовно-физического дискомфорта. Таким образом, болезнь – качественно новое состояние организма, развивающееся под влиянием болезнетворных факторов и приводящее к снижению адаптивно-приспособительных возможностей к постоянно изменяющимся условиям окружающей (в том числе и социальной) среды, появлению духовно-физического дискомфорта. √ Патологический процесс – сочетание патологических и защитно-приспособительных реакций в поврежденных органах и тканях организма, возникающих под влиянием болезнетворного фактора, характеризующийся последовательностью, закономерностью и фазностью развития. Примеры: воспаление, лихорадка, опухоль, дистрофия и т.д. √ Патологическое состояние – вялотекущий патологический процесс, возникающий, как правило, в результате ранее перенесенного заболевания (например, деформирующие рубцы на коже после ожогов, культя конечностей после ампутации и т.д.) или вследствие нарушения внутриутробного развития плода. Патологический процесс может перейти в патологическое состояние и наоборот. перейти в каталог файлов |

stomfaq.ru