ЕГЭ. Познание Тема 5. Научное познание |

Научное познание – это вид познавательной деятельности человека, направленной на получение объективных, систематизированных, обоснованных и организованных знаний о природе, человеке и обществе.

Особенности научного познания

- Объективность знаний о природе, человеке и обществе

- Непротиворечивость, доказательность, системность

- Проверяемость

- Наличие и постоянное развитие понятийного аппарата (терминологии)

- Использование в деятельности специальных методов и способов добывания знаний об изучаемом предмете

- Высокий уровень обобщения полученных знаний

- Универсальность знаний, то есть возможность их использования в различных отраслях знаний и сферах деятельности людей.

Принципы научного познания (то есть исходные положения, правила, на которых строится научная деятельность)

- Принцип причинности — установление причинно-следственных связей между изучаемыми явлениями, процессами, событиями.

- Принцип истинности – то есть соответствие знаний содержанию объекта, который изучается.

- Принцип относительности – любое научное знание относительное, так как ограничено возможностями науки на данный период развития общества и будет добавляться с развитием науки, техники и человеческого разума.

Уровни научного познания

- Эмпирический — это выявление фактов, очевидных, видимых в результате описания предметов и явлений. В основе эмпирических методов научного познания лежит чувственное познание (ощущения, восприятие, представление) и показания конкретных научных приборов.

- Теоретический – это выявление фундаментальных знаний, которые порой скрыты за внешними признаками изучаемых предметов, познание сущности явлений и процессов, которые нельзя наблюдать. В основе теоретических методов лежит рациональное познание (понятия, суждения, умозаключения и выводы.)

Каждый уровень научного познания имеет свои методы (от греч. hypothesis — предположение) изучения предметов познания, то есть средств, путей познания.

Эмпирические методы научного познания

- Наблюдение – восприятие предметов, явлений со стороны, невмешательство в них (например, наблюдение солнечного затмения)

- Эксперимент-изучение предметов познания в управляемых, специально созданных человеком условиях (например, изучение роста растения в изменённых условиях)

- Сравнение – выявление различия и сходства между изучаемыми предметами познания (например, сравнение причастия и деепричастия)

- Измерение – определение отношения измеряемой величины чего-либо по сравнению с эталоном (например, к метру, грамму).

Пояснение.

Эмпирические методы в научной деятельности в совершенно чистом виде использовать невозможно. Обязательно они сочетаются с теоретическими.

Теоретические методы научного познания

- Анализ – (от греч. разложение, расчленение)процесс мысленного и фактического разложения целого предмета изучения на составляющие его части, изучение каждой части в отдельности (например, анализ литературного произведения, его темы, идеи, характеристика героев).

- Синтез – (от греч. соединение, сочетание, составление) процесс мысленного и фактического соединения частей и изучение изучаемого предмета как единого целого (например, обобщение всех подтем по единой теме «Имя существительное»)

- Индукция —(от лат. наведение)переход от изучения отдельных частей к изучению целого, от частного — к общему (например, изучение сначала отдельных признаков глагола в причастии, а затем выведение итогового суждения о том, что причастие имеет признаки глагола).

- Дедукция — (от лат. — выведение) выведение нового знания на основе нескольких других утверждений об изучаемом предмете, от общего к частному( например, сначала учитель даёт учащимся общие правила написания Н и НН в причастиях, а затем каждое правило разбирает отдельно на конкретных примерах).

- Абстрагирование – (от лат. — отвлечение) отвлечение от свойств и признаков изучаемого предмета ради выявления какого-либо определённого его свойства (например, на уроках анатомии учащиеся изучают систему кровообращения человека, не говоря в это время о других системах, хотя кровообращение тесно связано с дыханием, пищеварением и т.д.)

- Моделирование – создание модели изучаемого предмета с целью его наиболее полного познания (например, на уроках химии учащиеся изучают строение вещества по модели атома).

- Аналогия – (от греч. соответствие) изучение предметов и явлений по их сходству в чём-либо (например, решение задач, подобных той, которую объяснил учитель)

- Идеализация — (от лат. образ) ,мысленное, абстрактное воссоздание изучаемых предметов, которые в действительности не могут быть воспроизведены (например, невозможно увидеть, как в результате Большого взрыва образовалась Вселенная).

- Классификация – (от лат.— разряд и делать) объединение различных изучаемых предметов в группы по каким-либо признакам (например, классификация растений).

- Формализация – (от лат. — вид, образ)знаковая, символическая система отражения знаний (например, химические символы для отражения веществ)

Теоретические методы тоже тесно связаны с эмпирическими, так как требуют проверки, сравнения, проведения эксперимента. Обе группы методов находятся во взаимосвязи, чтобы получить достоверные научные знания.

Как видите, ребята, по приведённым примерам, все данные методы используются учителями буквально на каждом учебном предмете, а вы в школе получаете первичные навыки их использования в процессе познания мира.

Формы научного познания

Знания, получаемые в процессе научного познания, имеют свою форму выражения. Их несколько.

- Научный факт — это объективное отражение в сознании человека сущности изучаемого предмета или явления, описанного, доказанного им . Нужно отличать объективный факт (реально существующий предмет, явление и т.д.) и научный факт (подтверждённое знание в результате научной деятельности)

Например, начало Великой Отечественной войны – это объективный факт, а то, что Луна- спутник Земли — это научный факт.

- Эмпирический закон – форма познания, выраженная в суждении, которое объективно доказано, выражает повторяющиеся, устойчивые связи между явлениями и процессами (например, законы Ньютона)

- Проблема — (от греч.— задача) это вопросы, осознанно сформулированные в ходе научного познания, ответы на которые необходимо найти и доказать.

- Гипотеза -(от греч.— предположение) научное предположение, которое научно обосновано и требует проверки, доказательства.

- Теория – (от греч. — наблюдение), форма знания, представляющая собой наиболее целостное отражение закономерных и существенных связей в какой-либо изучаемой области.

- Концепция — (от греч. — понимание, система)- полная система взглядов на предмет познания, которая сложилась на данный период времени развития науки (например, концепция развития человечества). Синонимом слова является слово «доктрина», то есть совокупность официально принятых взглядов на определённую проблему.

Таким образом

, научное познание — это сложный процесс, включающий в себя самые различные формы и методы исследования для получения объективных знаний об изучаемом предмете.

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна

obschestvoznanie-ege.ru

Формы научного познания — схема, таблица — Схемо.РФ

- Войти

- Регистрация

- Схемы

- Биология

- География

- История

- Математика и алгебра

- Медицина

- Обществознание

- Педагогика

- Политология

- Право

- Психология

- Русский язык

- Социология

- Физика

- Философия

- Химия

- Экономика

- Прочее

- Книги

- Биология

- География

- История

- Математика и алгебра

- Медицина

- Обществознание

- Педагогика

- Политология

- Право

- Психология

- Русский язык

xn--e1aogju.xn--p1ai

Формы и методы научного познания / Блог

Обществознание: понятие, формы и методы научного познания

Познание – это процесс приобретения знаний об окружающем мире, его закономерностях и явлениях.

Методы научного познания

Методы познания — это система принципов и правил практической и теоретической деятельности.

Методы познания обобщают по двум уровням:

- Эмпирический уровень

- Теоретический уровень

Эмпирический уровень

Эмпирические (опытные) методы познания — познание научных фактов, открытие эмпирической закономерности.

Формы:

- Наблюдение, эмпирические законы.

- Научный факт.

Методы:

- Наблюдение (опирается не только на чувственное познание, но и включает в себя рациональные моменты (выбор объекта и изучение результатов)).

- Эксперимент/моделирование (исследование происходит в специальных условиях).

- Измерение (количественные и качественные характеристики).

- Классификация.

- Систематизация.

- Описание (фиксация сведений).

- Сравнение (сопоставление по критериям).

- Интервьюирование.

Теоретический уровень

Теоретический (рационально-логический) уровень — познание существенных связей, принципов и законов.

Формы:

- Проблема — форма знания, содержанием которой является то, что еще не опознано человеком, но что необходимо познать. Вопрос требующий ответа.

- Гипотеза — это предполагаемое решение проблемы (предположение, догадка).

- Теория — высшая, самая развитая форма организации научных знаний.

Методы:

- Анализ. Мысленный или практический (ручной) процесс разделения предмета или явления на составляющие, разборка и осмотр компонентов.

- Синтез. Обратный процесс – объединение компонентов в целое, выявление связей между ними.

- Классификация. Разложение предметов или явлений в группы по определенным признакам.

- Сравнение. Обнаружение различий и сходств в сравниваемых элементах.

- Обобщение. Менее детальный синтез – объединение по общим признакам без выявления связей. Этот процесс не всегда отделяют от синтеза.

- Конкретизация. Процесс извлечения частного из общего, уточнение для лучшего понимания.

- Абстрагирование. Рассмотрение только одной какой-то стороны предмета или явления, так как остальные не представляют интереса.

- Аналогия (выявление подобных явлений, сходств), более расширенный метод познания, чем сравнение, так как включает поиски похожих явлений во временном периоде.

- Дедукция — от общего к частному.

- Индукция – от частного к общему.

- Идеализация – процесс создания чисто мысленных предметов, внесение изменений в изучаемый объект в соответствии с целями исследования. (идеальный газ).

- Моделирование – создание, а затем изучение модели чего-либо (например, компьютерная модель солнечной системы).

- Формализация – отображение результатов мышления в точных понятиях или утверждениях (химические формулы).

Универсальные методы научного познания:

- Анализ

- Синтез

- Индукция

- Дедукция

- Абстрогирование

- Идеализация

- Обобщение

- Аналогия

- Системный подход

- Структурно-функциональный подход

- Моделирование: предметное, математическое, идеальное.

Формы познания

- Научное познание. Вид познания, основанный на логике, научном подходе, выводах; также называют рациональным познанием.

- Творческое или художественное познание (отражает окружающий мир с помощью художественных образов и символов)

- Философское познание. Оно заключается в стремлении объяснить окружающую действительность, место, которое в ней занимает человек, и то, каким оно должно быть.

- Религиозное познание. Объектом изучения является Бог, моральные устои, характерные данной религии.

- Мифологическое познание. Познание, свойственное первобытным культурам.

- Самопознание. Познание собственных психических и физических свойств, самоосмысление. Способы самосознания: самоанализ, самонаблюдение.

Решай задания и варианты ЕГЭ по обществознанию с ответами.

bingoschool.ru

4. Процесс научного познания

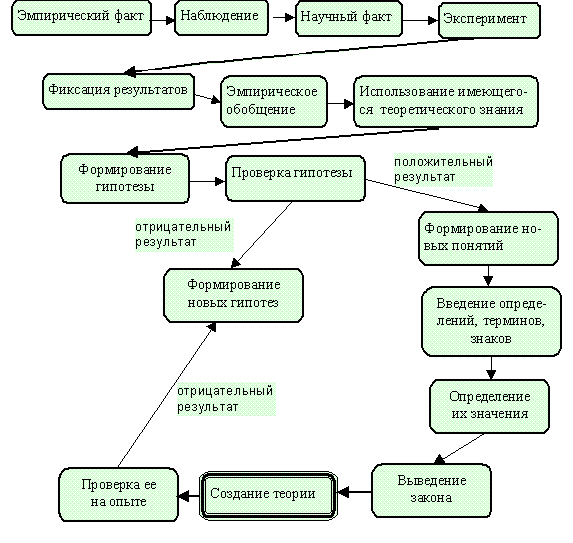

Определив формы научного знания и методы научного познания, мы можем схематично представить весь процесс научного познания в виде некоторой схемы (см. рис. 5).

Рис.6

К началу документа

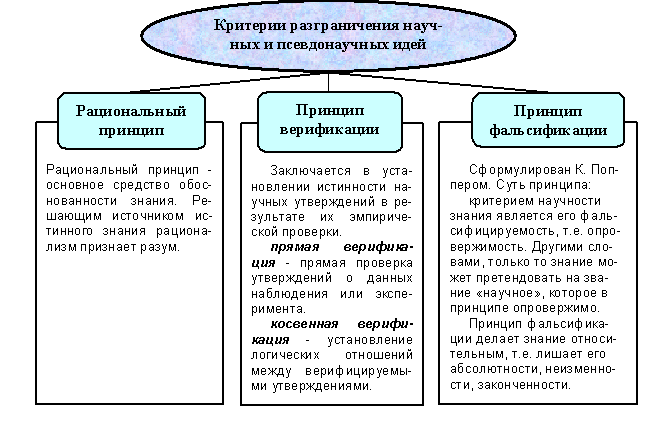

5. Критерии истинности научного знания

В настоящее время, в силу ряда объективных причин в мире оказались весьма сильны антинаучные тенденции, представляющие собой заявку на понятное всем, четкое миропонимание, отличное от того, которое дает классическое естествознание. При этом в общественном сознании размывается грань между наукой и псевдонаукой, наукой и мистикой. В этих условиях важно знать критерии разграничения научных и псевдонаучных идей. На схеме рис. 6 даны принципы, справедливые для научных теорий, научного знания, которые отличают научное знание от псевдонаучного.

Рис.6

К началу документа

Контрольные вопросы

1. Чем отличается методология от метода? 2. Перечислите общенаучные методы 3. Что такое эмпирические методы? 4. Перечислите и объясните эмпирические методы научного познания. 5. Что такое эксперимент? 6. Что такое измерение? 7. Перечислите и объясните теоретические методы. 8. Что относится к формам научного знания? 9. Какие факты могут считаться научными? 10. Каким требованиям должна удовлетворять научная гипотеза? 11. Что такое научная категория? 12. Что такое научная теория, чем она отличается от гипотезы? 13. Что такое индукция и дедукция? Приведите примеры. 14. Что такое анализ? Синтез? 15. Что такое идеализация? 16. Что такое моделирование? 17. Перечислите критерии научности знания? 18. Объясните принцип верификации. 19. Объясните принцип фальсификации. 20. Опишите процесс научного познания.

Литература

1. Грядовой Д.И. Концепции современного естествознания. Структурный курс основ естествознания. — М.: Учпедгиз, 1999. 2. Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания. Практикум. — М.: Культура и спорт. Изд. объединение «ЮНИТИ», 1998. 3. Солопов Е.Ф. Концепции современного естествознания. — М.: Владос, 1998. 4. Концепции современного естествознания. \под ред. С.И. Самыгина.- Ростов н/Д: «Феникс», 1999. 5. http://www.philosophy.nsc.ru/STUDY/BIBLIOTEC/PHILOSOPHY_OF_SCIENCE/HOLTON/lgenauka1.htm

[1]Ф. Бэкон () — английский философ и естествоиспытатель

[2]Слово «метафизика» (<греч. после физики) имеет несколько значений, в частности, философское учение о наиболее общих основах бытия, в том числе и существования человека, выраженное в отвлеченных,не выводимых непосредственно из опытоа, понятиях

[3]Теорией часто называют и гипотезу, и любую концепцию или совокупность взглядов, даже заведомо ложных (например, расистская теория, теория)

К началу документа

Права на распространение и использование курса принадлежат Уфимскому Государственному Авиационному Техническому Университету

Обновлено 19.02.2002. Web-мастер о.В. Трушин

[

[

[

[

[

[

studfile.net

Научное познание — схема, таблица — Схемо.РФ

- Войти

- Регистрация

- Схемы

- Биология

- География

- История

- Математика и алгебра

- Медицина

- Обществознание

- Педагогика

- Политология

- Право

- Психология

- Русский язык

- Социология

- Физика

- Философия

- Химия

- Экономика

- Прочее

- Книги

- Биология

- География

- История

- Математика и алгебра

- Медицина

- Обществознание

- Педагогика

- Политология

- Право

- Психология

- Русский язык

xn--e1aogju.xn--p1ai

Уровни и методы научного познания

- Войти

- Регистрация

- Схемы

- Биология

- География

- История

- Математика и алгебра

- Медицина

- Обществознание

- Педагогика

- Политология

- Право

- Психология

- Русский язык

- Социология

- Физика

- Философия

- Химия

- Экономика

- Прочее

- Книги

- Биология

- География

- История

- Математика и алгебра

- Медицина

- Обществознание

- Педагогика

- Политология

- Право

- Психология

- Русский язык

- Социология

- Физика

- Философия

xn--e1aogju.xn--p1ai

§2. Этапы научного познания

Процесс научного познания осуществляется по определенной апробированной схеме, включает такие основные этапы как: постановка проблемы, выдвижение гипотезы, конструирование теории, выявление законов и формирование парадигмы.

Постановка проблемы – этап научного познания, содержанием которого является еще не познанная, но нуждающаяся в познании человеком противоречивая ситуация, теоретического или практического характера. Научная проблема (греч. проблема – преграда, трудность, задача) — это вопрос или комплекс вопросов, возникающих в процессе научного познания, решение которых представляет теоретическую или практическую значимость. Проблема — это знание о незнании, рождающееся в результате осмысления некоторого несоответствия, пробела в научном знании, либо дефицита научной информации о том или ином явлении, процессе действительности. Разногласие между мыслями и фактами или разногласие между мыслями – источник возникновения проблемы. Научное исследование начинается с постановки проблемы, т.е. главного вопроса, на решение которого направляются исследовательские усилия. Каждому историческому типу научного рационализма присущи свои характерные формы проблемных ситуаций. Типологию научных проблем формирует Т. Кун, который различает три класса проблем, составляющих проблемное поле нормальной науки: установление значительных фактов, сопоставление фактов и теории, разработка теории; и экстраординарные научные проблемы, связанные с научными революциями и затрагивающие глубинные основания тех или иных исторически сложившихся форм научного знания(3). Развития науки можно представить как процесс решения одних проблем и осмысления новых.

Выдвижение гипотезы – этап научного познания, связанный с формулированием научного допущения или предположения, истинное значение которого неопределенно и нуждается в доказательстве. В современной методологии термин гипотеза — (греч. гипотеза – предположение), употребляется в двух основных значениях: как элемент научной теории и как метод развития научного знания. В сущности, гипотеза есть предварительное допущение, сделанное на пробу с целью более легкого понимания фактов, но не поддающаяся пока доказательству имеющимися фактами. Научные гипотезы выдвигаются в контексте развития науки с целью объяснения экспериментальных данных или устранения противоречий теории. Значительную роль в процессе формирования гипотезы играют направляющие научное познание научная картина мира, ценностные установки, идеалы и нормы исследования.

Гипотетическое знание – знание вероятностное по своей природе, оно требует проверки и обоснования. В ходе проверки одни гипотезы обретают статус теории, другие уточняются и модифицируются, третьи отбрасываются. Основные требования относительно построения гипотез можно свести к следующим: гипотеза должна допускать возможность ее подтверждения или опровержения; гипотеза должна соответствовать установленным в науке законам; гипотеза должна быть согласована с имеющимся фактологическим материалом; гипотеза должна быть приложимой не только к тем объектам, для изучения которых она выдвинута, но и к более широкому классу родственных объектов; гипотеза должна быть простой и внутренне непротиворечивой; гипотеза должна проверяться практически и логически. Существуют разные виды гипотез – общие, частные, рабочие, гипотезы ad hoc — для каждого конкретного случая.

Конструирование теории – этап научного познания, в рамках которого осуществляется целостное отображение существенных характеристик и закономерных связей определенной сферы реальности. Научная теория (греч. теория – рассматриваю, исследую) – это система принципов, идей, выражающих сущность, глубинные связи изучаемого объекта во всей его целостности и конкретности как единство многообразного. Теория – не просто готовое знание, но инструмент для получения нового знания. Что касается возникновения самих теорий, то существует два основных способа объяснения генезиса теоретического знания: эмпирический, согласно которому теории – продукт обобщения опытного знания; и рационалистический, в рамках которого новая теория представляется логически выведенной, сконструированной из прежних теорий.

Существует множество разновидностей теорий, среди них: объясняющие и описывающие, индуктивные и дедуктивные, фундаментальные и прикладные. Помимо этого принято различать общие и частные, специальные и отраслевые теории. Особый тип теории, формируемый неклассической наукой — стохастические теории, имеющие вероятностный характер.

Научная теория – сложное образование, в современной литературе по истории и философии науки ее структура позиционируется как система, состоящая из следующих элементов: исходные положения — понятия, принципы; идеализированный объект – абстрактная модель определенного фрагмента реальности; логика теории — совокупность образцов, схем решения некоторых конкретных задач; мировоззренческие, аксиологические, социокультурные установки; совокупность законов и утверждений, выведенных в качестве следствий из основоположений данной теории в соответствии с конкретными принципами; символические обобщения – терминологический тезаурус(4).

Функции теории можно свести к следующим: генерализующая — теория призвана систематизировать разрозненные знания в упорядоченное целое; методологическая – теория есть базис метода, любая методологическая конструкция имеет в своей основе определенную теорию; объяснительная и предсказательная – теория ориентирована на осмысление свойств, законов, причинных связей исследуемого явления и предсказание его будущих состояний; прагматическая – теория является не только знанием, но и программой деятельности.

Основные требования к теории: точность, непротиворечивость, простота, широта приложения, плодотворность. Тем не менее, выбор той или иной теории в качестве исследовательского базиса, как показывает история науки, обусловлен не только ее операциональностью, функциональностью или конкурентоспособностью, но и личными предпочтениями исследователя.

Важнейшим элементом теории является закон. Научный закон – форма теоретического знания, содержащая представления о существенных, необходимых и повторяющихся связях между явлениями реального мира. В научном законе отражаются только те связи между явлениями, процессами, которые являются объективными, существенными, конкретно-всеобщими, необходимыми, внутренними, повторяющимися. Законы науки отображают инвариантные связи между явлениями, они формулируются при помощи общих – номологических (греч. номос – закон), но не единичных высказываний.

Закон есть знание одновременно стабильное и изменяющееся. Открытие нового закона не отменяет прежних законов, скорее показывает ограниченность их действия определенными рамками. Принято выделять общие и специфические, основные и не основные, фундаментальные и производные, физические, химические, биологические, социальные и др. законы. Отличие социальных законов, например, заключается в их эластичности — законы понимаются как тенденции или тренды. Сведение законов одной сферы бытия к законам другой — редукционизм (лат. редукционизм – отодвигание назад, возвращение к прежнему состоянию) – рассматривается современной наукой как контрпродуктивный прием.

Необходимо отметить и такую особенность научного знания как специфичность законов, конструируемых научным разумом на том или ном этапе его развития. Законы классической науки – это законы динамического типа, дающие предсказания точно определенного, однозначного характера. Неклассическая наука выдвигает понятие статистических законов, т.е. законов, базирующихся на статистической схеме детерминации, позволяющей учитывать роль стохастичности – случайности – в процессах развития.

С понятием «научный закон» тесно связано такое понятие как «детерминизм». Детерминизм (лат. determinare – определять, обусловливать) – признание всеобщей объективной закономерности и причинной обусловленности всех явлений природы и общества, отражаемой в законах науки. Оппозиционной по отношению к концепции детерминизма является концепция индетерминизма, отвергающая всеобщую закономерность и причинную зависимость явлений в природе и обществе. Научное познание в целом базируется на принципах детерминизма, однако на разных исторических этапах развития науки существовали различные их толкования. Классическая наука выдвигает принцип механистического детерминизма – представления об однозначной, жесткой причинно следственной связи явлений мира. Неклассическая наука утверждает идеал статистического детерминизма – понимания причинности как статистической закономерности и вероятностной зависимости. Постнеклассическая наука синтезирует представления о детерминизме и индетерминизме, определяя саморазвитие как движение от хаоса к порядку.

Формирование научной парадигмы — этап научного познания, в рамках которого осуществляется кристаллизация системы мировоззренческих, теоретических, методологических, ценностных представлений принимаемых научным сообществом в качестве модели постановки и решения научных проблем. Понятие «научная парадигма» было введено в философию науки Т. Куном для объяснения функционирования науки. В современной философии науки научная парадигма рассматривается как: «…совокупность устойчивых и общезначимых норм, теорий, методов, норм и схем научной деятельности, предполагающая единство в толковании теории, в организации эмпирических исследований и интерпретации научных исследований»(5).

studfile.net