Мощный и качественный самодельный усилитель звука

Недавно обратился некий человек с просьбой собрать ему усилитель достаточной мощности и раздельными каналами усиления по низким, средним и высоким частотам. Подобные усилители до этого не раз уже собирал для себя в качестве эксперимента и, надо сказать, эксперименты были весьма удачными. Качество звучания даже недорогих колонок не очень высокого уровня заметно при этом улучшается по сравнению, например, с вариантом применения пассивных фильтров в самих колонках. К тому же появляется возможность довольно легко менять частоты раздела полос и коэффициент усиления каждой отдельно взятой полосы и, таким образом, проще добиться равномерной АЧХ всего звукоусилительного тракта. В усилителе были применены готовые схемы, которые до этого не раз были опробованы в более простых конструкциях.

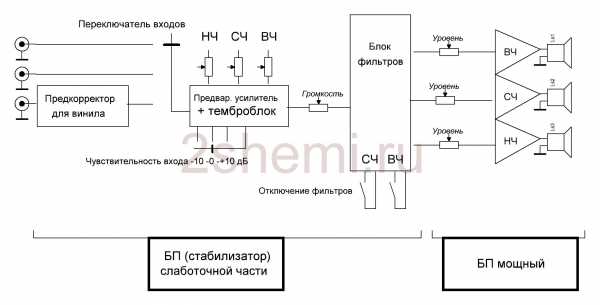

Структурная схема

На рисунке ниже показана схема 1 канала:

Как видно из схемы, усилитель имеет три входа, один из которых предусматривает простую возможность добавления предусилителя-корректора для проигрывателя винила (при такой необходимости), переключатель входов, предварительный усилитель-тембролок (также трёхполосный, с регулировкой уровней ВЧ/СЧ/НЧ), регулятор громкости, блок фильтров на три полосы с регулировкой уровня усиления каждой полосы с возможностью отключения фильтрации и блок питания для оконечных усилителей большой мощности (нестабилизированный) и стабилизатор для «слаботочной» части (предварительные каскады усиления).

Предварительный усилитель-темброблок

В качестве него была применена схема, не раз проверенная до этого, которая при своей простоте и доступности деталей показывает довольно хорошие характеристики. Схема (как и все последующие) в своё время была опубликована в журнале «Радио» и затем не раз публиковалась на различных сайтах в интернете:

Входной каскад на DA1 содержит переключатель уровня усиления (-10; 0; +10 дБ), что упрощает согласование всего усилителя с различными по уровню источниками сигнала, а на DA2 собран непосредственно регулятор тембров. Схема не капризна к некоторому разбросу номиналов элементов и не требует никакого налаживания. В качестве ОУ можно применить любые микросхемы, применяемые в звуковых трактах усилителей, например здесь (и в последующих схемах) пробовал импортные ВА4558, TL072 и LM2904. Подойдёт любая, но лучше, конечно, выбирать варианты ОУ с возможно меньшим уровнем собственного шума и высоким быстродействием (коэффициентом нарастания входного напряжения). Эти параметры можно посмотреть в справочниках (даташитах). Конечно, здесь вовсе не обязательно применять именно эту схему, вполне можно, например, сделать не трёхполосный, а обычный (стандартный) двухполосный темброблок. Но не «пассивную» схему, а с каскадами усиления-согласования по входу и выходу на транзисторах или ОУ.

Блок фильтров

Схем фильтров, также, при желании можно найти множество, так как публикаций на тему многополосных усилителей сейчас достаточно. Для облегчения этой задачи и просто для примера, я приведу здесь несколько возможных схем, найденных в различных источниках:

— схема, которая была применена мной в этом усилителе, так как частоты раздела полос оказались как раз такие, которые и нужны были «заказчику» — 500 Гц и 5 кГц и ничего пересчитывать не пришлось.

— вторая схема, попроще на ОУ.

И ещё одна возможная схема, на транзисторах:

Как уже писал ваше, выбрал первую схему из-за довольно качественной фильтрации полос и соответствии частот разделения полос заданным. Только на выходах каждого канала (полосы) были добавлены простые регуляторы уровня усиления (как это сделано, например, в третьей схеме, на транзисторах). Регуляторы можно поставить от 30 до 100 кОм. Операционные усилители и транзисторы во всех схемах можно заменить на современные импортные (с учётом цоколёвки!) для получения лучших параметров схем. Никакой настройки все эти схемы не требуют, если не требуется изменить частоты раздела полос. К сожалению, дать информацию по пересчёту этих частот раздела я не имею возможности, так как схемы искались для примера «готовые» и подробных описаний к ним не прилагалось.

В схему блока фильтров (первая схема из трёх) была добавлена возможность отключения фильтрации по каналам СЧ и ВЧ. Для этого были установлены два кнопочных переключателя типа П2К, с помощью которых просто можно замкнуть точки соединения входов фильтров — R10C9 с их соответствующими выходами — «выход ВЧ» и «выход СЧ». В этом случае по этим каналам идёт полный звуковой сигнал.

Усилители мощности

При настройке лишь ВАЖНО подобрать правильные режимы работы транзисторов предоконечного каскада (подбором резисторов R7R8) — на базах этих транзисторов в режиме «покоя» и без нагрузки на выходе (динамика) должно быть напряжение в пределах 0,4-0,6 вольт. Напряжение питания для таких усилителей (их, соответственно, должно быть 6 штук) поднял до 32 вольт с заменой выходных транзисторов на 2SA1943 и 2SC5200, сопротивление резисторов R10R12 при этом следует также увеличить до 1,5 кОм (для «облегчения жизни» стабилитронам в цепи питания входных ОУ). ОУ также были заменены на ВА4558, при этом становится не нужна цепь «установки нуля» (выходы 2 и 6 на схеме) и, соответственно меняется цоколёвка при пайке микросхемы. В результате при проверке каждый усилитель по этой схеме выдавал мощность до 150 ватт (кратковременно) при вполне адекватной степени нагрева радиатора.

Подробнее об этом усилителе всё же рекомендовал бы посмотреть информацию в «первоисточнике», там очень подробно расписаны варианты, принципы построения, настройки и работы.

Блок питания УНЧ

В качестве блока питания были использованы два трансформатора с блоками выпрямителей и фильтров по обычной, стандартной схеме. Для питания НЧ полосных каналов (левый и правый каналы) — трансформатор мощностью 250 ватт, выпрямитель на диодных сборках типа MBR2560 или аналогичных и конденсаторы 40000 мкф х 50 вольт в каждом плече питания. Для СЧ и ВЧ каналов — трансформатор мощностью 350 ватт (взят из сгоревшего ресивера «Ямаха»), выпрямитель — диодная сборка TS6P06G и фильтр — два конденсатора по 25000 мкф х 63 вольт на каждое плечо питания. Все электролитические конденсаторы фильтров зашунтированы плёночными конденсаторами ёмкостью 1 мкф х 63 вольта.

В общем, блок питания может быть и с одним трансформаторм, конечно, но при его соответствующей мощности. Мощность усилителя в целом в данном случае определяется исключительно возможностями источника питания. Все предварительные усилители (темброблок, фильтры) — запитаны также от одного из этих трансформаторов (можно от любого из них), но через дополнительный блок двуполярного стабилизатора, собранный на МС типа КРЕН (или импортных) или по любой из типовых схем на транзисторах.

Конструкция самодельного усилителя

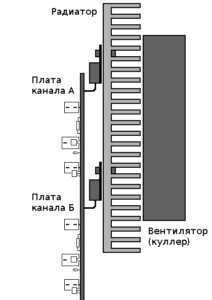

Это, пожалуй, был самый сложный момент в изготовлении, так как подходящего готового корпуса не нашлось и пришлось выдумывать возможные варианты :-)) Чтобы не лепить кучу отдельных радиаторов, решил использовать корпус-радиатор от автомобильного 4-канального усилителя, довольно больших размеров, примерно такой:

Все «внутренности» были, естественно, извлечены и компоновка получилась примерно такой (к сожалению фотографию соответствующую не сделал):

— как видно, в эту крышку-радиатор установились шесть плат оконечных УМЗЧ и плата предварительного усилителя-темброблока. Плата блока фильтров уже не влезла, поэтому была закреплена на добавленной затем конструкции из алюминиевого уголка (её видно на рисунках). Также, в этом «каркасе» были установлены трансформаторы, выпрямители и фильтры блоков питания.

Вид (спереди) со всеми переключателями и регуляторами получился такой:

Вид сзади, с колодками выходов на динамики и блоком предохранителей (поскольку никакие схемы электронной защиты не делались из-за недостатка места в конструкции и чтобы не усложнять схему):

В последующем каркас из уголка предполагается, конечно, закрыть декоративными панелями для придания изделию более «товарного» вида, но делать это будет уже сам «заказчик», по своему личному вкусу. А в целом, по качеству и мощности звучания, конструкция получилась вполне себе приличная. Автор материала: Андрей Барышев (специально для сайта 2shemi.ru).

2shemi.ru

Схема усилителя звука на микросхеме

Схема усилителя звука на микросхеме — Hi-Fi усилитель на TDA7294

Схема усилителя звука на микросхеме — несмотря на относительную простоту, обеспечивает довольно высокие параметры. Вообще-то, по правде говоря, у «микросхемных» усилителей есть ряд ограничений, поэтому усилители на «рассыпухе» могут обеспечить более высокие показатели. В защиту микросхемы (а иначе почему я и сам ее использую, и другим рекомендую?) можно сказать:

Простая и эффективная схема

- схема очень простая

- и очень дешевая

- и собрать ее можно за один вечер

- а качество превосходит многие усилители 70-х … 80-х годов, и вполне достаточно для большинства применений (да и современные системы до 300 долларов могут ей уступить)

- таким образом, усилитель подойдет и начинающему, и опытному радиолюбителю (мне, например, как-то понадобился многоканальный усилитель проверить одну идейку. Угадайте, как я поступил?).

В любом случае, плохо сделанный и неправильно настроенный усилитель на «рассыпухе» будет звучать хуже микросхемного. А наша задача — сделать очень хороший усилитель. Надо отметить, что звучание усилителя очень хорошее (если его правильно сделать и правильно питать), есть информация, что какая-то фирма выпускала Hi-End усилители на микросхеме TDA7294! И наш усилитель ничуть не хуже!!!

Схема усилителя звука на микросхеме — это практически повторение схемы включения, предлагаемой производителем. И это неслучайно — уж кто лучше знает, как ее включать. И наверняка не будет никаких неожиданностей из-за нестандартного включения или режима работы.

Входной тракт

Входная цепочка R1C1 представляет собой фильтр нижних частот (ФНЧ), обрезающий все выше 90 кГц. Без него нельзя — ХХI век — это в первую очередь век высокочастотных помех. Частота среза этого фильтра довольно высока. Но это специально — я ведь не знаю, к чему будет подключаться этот усилитель. Если на входе будет стоять регулятор громкости, то в самый раз — его сопротивление добавится к R1, и частота среза снизится (оптимальное значение сопротивления регулятора громкости ~10 кОм, больше — лучше, но нарушится закон регулирования).

Далее цепочка R2C2 выполняет прямо противоположную функцию — не пропускает на вход частоты ниже 7 Гц. Если для вас это слишком низко, емкость С2 можно уменьшить. Если сильно увлечься снижением емкости, можно остаться совсем без низких. Для полного звукового диапазона С2 должно быть не менее 0,33 мкф. И помните, что у конденсаторов разброс емкостей довольно большой, поэтому если написано 0,47 мкф, то запросто может оказаться, что там 0,3! И еще. На нижней границе диапазона выходная мощность снижается в 2 раза, поэтому ее лучше выбирать пониже:

С2[мкФ] = 1000 / ( 6,28 * Fmin[Гц] * R2[кОм])

Резистор R2 задает входное сопротивление усилителя. Его величина несколько больше, чем по даташиту, но это и лучше — слишком низкое входное сопротивление может «не понравиться» источнику сигнала. Учтите, что если перед усилителем включен регулятор громкости, то его сопротивление должно быть раза в 4 меньше, чем R2, иначе изменится закон регулирования громкости (величина громкости от угла поворота регулятора). Оптимальное значение R2 лежит в диапазоне 33…68 кОм (большее сопротивление снизит помехоустойчивость).

Схема усилителя звука на микросхеме , а именно схема включения усилителя — не инвертирующая. Резисторы R3 и R4 создают цепь отрицательной обратной связи (ООС). Коэффициент усиления равен:

Ку = R4 / R3 + 1 = 28,5 раза = 29 дБ

Коэффициент усиления

Это почти равно оптимальному значению 30 дБ. Менять коэффициент усиления можно, изменяя резистор R3. Учтите, что делать Ку меньше 20 нельзя — микросхема может само возбуждаться. Больше 60 его также делать не стОит — глубина ООС уменьшится, а искажения возрастут. При значениях сопротивлений, указанных на схеме, при входном напряжении 0,5 вольт выходная мощность на нагрузке 4 ома равна 50 Вт. Если чувствительности усилителя не хватает, то лучше использовать предварительный усилитель.

Значения сопротивлений несколько больше, чем рекомендовано производителем. Это во-первых, увеличивает входное сопротивление, что приятно для источника сигнала (для получения максимального баланса по постоянному току нужно чтобы R4 было равно R2). Во-вторых, улучшает условия работы электролитического конденсатора С3. И в-третьих, усиливает благотворное влияние С4. Об этом поподробнее. Схема усилителя звука на микросхеме работает в такой последовательности: конденсатор С3 последовательно с R3 создает 100%-ю ООС по постоянному току (так как сопротивление постоянному току у него бесконечность, и Ку получается равным единице). Чтобы влияние С3 на усиление низких частот было минимально, его емкость должна быть довольно большой. Частота, на которой влияние С3 становится заметной равна:

f [Гц] = 1000 / (6,28 * R3 [кОм] * С3 [мкФ] ) = 1,3 Гц

Уменьшение искажений

Эта частота и должна быть очень низкая. Дело в том, что С3 — электролитический полярный, а на него подается переменное напряжение и ток, что для него очень плохо. Поэтому чем меньше значение этого напряжения, тем меньше искажения, вносимые С3. С этой же целью его максимально допустимое напряжение выбирается довольно большим (50В), хотя напряжение на нем не превышает 100 милливольт. Очень важно, чтобы частота среза цепи R3С3 была намного ниже, чем входной цепи R2С2. Ведь когда проявляется влияние С3 из-за роста его сопротивления, то и напряжение на нем увеличивается (выходное напряжение усилителя перераспределяется между R4, R3 и С3 пропорционально их сопротивлениям). Если же на этих частотах выходное напряжение падает (из-за падения входного напряжения), то и напряжение на С3 не растет. В принципе, в качестве С3 можно использовать не полярный конденсатор, но я не могу однозначно сказать, улучшится от этого звук, или ухудшится: не полярный конденсатор это «два в одном» полярных, включенных встречно.

Конденсатор С4 шунтирует С3 на высоких частотах: у электролитов есть еще один недостаток (на самом деле недостатков много, это расплата за высокую удельную емкость) — они плохо работают на частотах выше 5-7 кГц (дорогие лучше, например Black Gate, ценой 7-12 евро за штуку неплохо работает и на 20 кГц). Пленочный конденсатор С4 «берет высокие частоты на себя», тем самым снижая искажения, вносимые на них конденсатором С3. Чем больше емкость С4 — тем лучше. А его максимальное рабочее напряжение может быть сравнительно небольшим.

Устойчивость усилителя

Цепь С7R9 увеличивает устойчивость усилителя. В принципе усилитель очень устойчив, и без нее можно обойтись, но мне попадались экземпляры микросхем, которые без этой цепи работали хуже. Конденсатор С7 должен быть рассчитан на напряжение не ниже, чем напряжение питания.

Схема усилителя звука на микросхеме , и в частности конденсаторы С8 и С9 осуществляют так называемую вольт-добавку. Через них часть выходного напряжения поступает обратно в пред оконечный каскад и складывается в напряжением питания. В результате напряжение питания внутри микросхемы оказывается выше, чем напряжение источника питания. Это нужно потому, что выходные транзисторы обеспечивают выходное напряжение вольт на 5 меньше, чем напряжение на их входах. Таким образом, чтобы получить на выходе 25 вольт, нужно подать на затворы транзисторов напряжение 30 вольт, а где его взять? Вот и берем его с выхода. Без цепи вольт-добавки выходное напряжение микросхемы было бы вольт на 10 меньше, чем напряжение питания, а с этой цепью всего на 2-4. Пленочный конденсатор С9 берет работу на себя на высоких частотах, где С8 работает хуже. Оба конденсатора должны выдерживать напряжение не ниже, чем 1,5 напряжения питания.

Управление режимами Mute и StdBy

Резисторы R5-R8, конденсаторы С5, С6 и диод D1 управляют режимами Mute и StdBy при включении и выключении питания (см. Режимы Mute и StandBy в микросхеме TDA7294/TDA7293). Они обеспечивают правильную последовательность включения/выключения этих режимов. Правда все отлично работает и при «неправильной» их последовательности , так что такое управление нужно больше для собственного удовольствия.

Конденсаторы С10-С13 фильтруют питание. Их использование обязательно — даже с самым наилучшим источником питания сопротивления и индуктивности соединительных проводов могут повлиять на работу усилителя. При наличии этих конденсаторов никакие провода не страшны (в разумных пределах)! Уменьшать емкости не стОит. Минимум 470 мкФ для электролитов и 1 мкФ для пленочных. При установке на плату необходимо, чтобы выводы были максимально короткими и хорошо пропаяны — не жалейте припоя. Все эти конденсаторы должны выдерживать напряжение не ниже, чем 1,5 напряжения питания.

Разделение входной и выходной земли

И, наконец, резистор R10. Он служит для разделения входной и выходной земли. «На пальцах» его назначение можно объяснить так. С выхода усилителя через нагрузку на землю протекает большой ток. Может так случиться, что этот ток, протекая по «земляному» проводнику, протечет и через тот участок, по которому течет входной ток (от источника сигнала, через вход усилителя, и далее обратно к источнику по «земле»). Если бы сопротивление проводников было нулевым, то и ничего страшного. Но сопротивление хоть и маленькое, но не нулевое, поэтому на сопротивлении «земляного» провода будет появляться напряжение (закон Ома: U=I*R), которое сложится со входным. Таким образом выходной сигнал усилителя попадет на вход, причем эта обратная связь ничего хорошего не принесет, только всякую гадость. Сопротивление резистора R10 хоть и мало (оптимальное значение 1…5 Ом), но намного больше, чем сопротивление земляного проводника, и через него (резистор) во входную цепь попадет в сотни раз меньший ток, чем без него.

В принципе, при хорошей разводке платы (а она у меня хорошая) этого не произойдет, но с другой стороны, что-то подобное может случиться в «макромасштабе» по цепи источник_сигнала-усилитель-нагрузка. Резистор поможет и в этом случае. Впрочем, его можно вполне заменить перемычкой — он использован исходя из принципа «лучше перебдеть, чем недобдеть».

Источник питания

Схема усилителя звука на микросхеме питается двухполярным напряжением (т.е. это два одинаковых источника, соединенных последовательно, а их общая точка подключена к земле).

Минимальное напряжение питания по даташиту +- 10 вольт. Я лично пробовал питать от +-14 вольт — микросхема работает, но стОит ли так делать? Ведь выходная мощность получается мизерной! Максимальное напряжение питания зависит от сопротивления нагрузки (это напряжение каждого плеча источника):

Эта зависимость вызвана допустимым нагревом микросхемы. Если микросхема установлена на маленьком радиаторе, напряжение питания лучше снизить. Максимальная выходная мощность, получаемая от усилителя приблизительно описывается формулой:

где единицы: В, Ом, Вт (я отдельно исследую этот вопрос и опишу), а Uип — напряжения одного плеча источника питания в режиме молчания.

Мощность блока питания

Мощность блока питания должна быть ватт на 20 больше, чем выходная мощность. Диоды выпрямителя рассчитаны на ток не менее 10 Ампер. Емкость конденсаторов фильтра не менее 10 000 мкФ на плечо (можно и меньше, но максимальная мощность снизится а искажения возрастут).

Нужно помнить, что напряжение выпрямителя на холостом ходу в 1,4 раза выше, чем напряжение на вторичной обмотке трансформатора, поэтому не спалите микросхему! Простая, но довольно точная программа для расчета блока питания:

Скачать —>> PowerSup (zip-файл около 230 кБайт ). И не забывайте, что схема усилителя звука на микросхеме требует вдвое более мощный блок питания (при расчете по предлагаемой программе все учитывается автоматически).

От импульсного источника схема тоже работает, но тут высокие требования предъявляются к самому источнику — малые пульсации, возможность отдавать ток до 10 ампер без проблем, сильных «просадок» и срывов генерации. Помните, что высокочастотные пульсации подавляются микросхемой гораздо хуже, поэтому уровень искажений может повысится в 10-100 раз, хотя «на вид» там все в порядке. Хороший импульсный источник, пригодный для Hi-Fi аудио — это сложное и недешевое устройство, поэтому изготовить «старомодный» аналоговый блок питания будет зачастую проще и дешевле.

Печатная плата односторонняя и имеет размеры 65х70 мм:

Разводка печатной платы

Схема усилителя звука на микросхеме, плата которого разведена с учетом всех требований, предъявляемых к разводке высококачественных усилителей. Вход разведен максимально далеко от выхода, и заключен в «экран» из разделенной земли — входной и выходной. Дорожки питания, обеспечивают максимальную эффективность фильтрующих конденсаторов (при этом длинна выводов конденсаторов С10 и С12 должна быть минимальна). В своей экспериментальной плате я установил клеммники для подключения входа, выхода и питания — место под них предусмотрено (может несколько мешать конденсатор С10), но для стационарных конструкций лучше все эти провода припаять — так надежнее.

Широкие дорожки кроме низкого сопротивления обладают еще тем преимуществом, что труднее отслаиваются при перегреве. Да и при изготовлении «лазерно-утюжным» методом если где и не «пропечатается» квадрат 1 мм х 1 мм, то не страшно — все равно проводник не оборвется. Кроме того, широкий проводник лучше держит тяжелые детали (а тонкий может просто отклеиться от платы).

Дорожки рекомендуется облудить — и сопротивление меньше, и коррозия.

На плате всего одна перемычка. Она лежит под выводами микросхемы, поэтому ее нужно монтировать первой, а под выводами оставить достаточно места, чтобы не замкнуло.

Резисторы все, кроме R9 мощностью 0,12 Вт, Конденсаторы С9, С10, С12 К73-17 63В, С4 я использовал К10-47в 6,8 мкФ 25В (в кладовке завалялся… С такой емкостью даже без конденсатора С3 частота среза по цепи ООС получается 20 Гц — там, где не нужно глубоких басов, одного такого конденсатора вполне достаточно). Однако я рекомендую все конденсаторы использовать типа К73-17. Использование дорогих «аудиофильских» я считаю неоправданным экономически, а дешевые «керамические» дадут худший звук (это по идее, в принципе — пожалуйста, только помните, что некоторые из них выдерживают напряжение не более 16 вольт и в качестве С7 их использовать нельзя). Электролиты подойдут любые современные. Схема усилителя звука на микросхеме имеет на печатной плате нанесенные значки полярности подключения всех электролитических конденсаторов и диода. Диод — любой маломощный выпрямительный, выдерживающий обратное напряжение не менее 50 вольт, например 1N4001-1N4007. Высокочастотные диоды лучше не использовать.

В углах платы предусмотрено место для отверстий крепежных винтов М3 — можно крепить плату только за корпус микросхемы, но все же надежнее еще и прихватить винтами.

Теплоотвод для микросхемы

Микросхему обязательно установить на радиатор площадью не менее 350 см2. Лучше больше. В принципе в нее встроена тепловая защита, но судьбу лучше не искушать. Даже если предполагается активное охлаждение, все равно радиатор должен быть достаточно массивным: при импульсном тепловыделении, что характерно для музыки, тепло более эффективно отбирается теплоемкостью радиатора (т.е. большая холодная железка), нежели рассеиванием в окружающую среду.

Металлический корпус микросхемы соединен с «минусом» питания. Отсюда возникают два способа установки ее на радиатор:

Через изолирующую прокладку, при этом радиатор может быть электрически соединен с корпусом.

Напрямую, при этом радиатор обязательно электрически изолирован от корпуса.

Первый вариант рекомендуется, если вы собираетесь ронять в корпус металлические предметы (скрепки, монеты, отвертки), чтобы не было замыкания. При этом прокладка должна быть по возможности тоньше, а радиатор — больше.

Второй вариант (мой любимый) обеспечивает лучшее охлаждение, но требует аккуратности, например не демонтировать микросхему при включенном питании.

В обоих случаях нужно использовать теплопроводящую пасту, причем в 1-м варианте она должна быть нанесена и между корпусом микросхемы и прокладкой, и между прокладкой и радиатором.

Схема усилителя звука на микросхеме — налаживание

Общение в интернете показывает, что 90% всех проблем с аппаратурой составляет ее «не налаженность». То есть, спаяв очередную схему, и не сумев ее наладить, радиолюбитель ставит на ней крест, и во всеуслышание объявляет схему плохой. Поэтому наладка — самый важный (и зачастую самый сложный) этап создания электронного устройства.

Правильно собранный усилитель в налаживании не нуждается. Но, поскольку никто не гарантирует, что все детали абсолютно исправны, при первом включении нужно соблюдать осторожность.

Первое включение проводится без нагрузки и с отключенным источником входного сигнала (лучше вообще закоротить вход перемычкой). Хорошо бы в цепь питания (и в «плюс» и в «минус» между источником питания и самим усилителем) включить предохранители порядка 1А. Кратковременно (~0,5 сек.) подаем напряжение питания и убеждаемся, что ток, потребляемый от источника небольшой — предохранители не сгорают. Удобно, если в источнике есть светодиодные индикаторы — при отключении от сети, светодиоды продолжают гореть не менее 20 секунд: конденсаторы фильтра долго разряжаются маленьким током покоя микросхемы.

Ток покоя микросхемы

Если потребляемый микросхемой ток большой (больше 300 мА), то причин может быть много: КЗ в монтаже; плохой контакт в «земляном» проводе от источника; перепутаны «плюс» и «минус»; выводы микросхемы касаются перемычки; неисправна микросхема; неправильно впаяны конденсаторы С11, С13; неисправны конденсаторы С10-С13.

Убедившись, что схема усилителя звука на микросхеме держит нормальный ток покоя, смело включаем питание и измеряем постоянное напряжение на выходе. Его величина не должна превышать +-0,05 В. Большое напряжение говорит о проблемах с С3 (реже с С4), или с микросхемой. Бывали случаи, когда «межземельный» резистор либо был плохо пропаян, либо вместо 3 Ом имел сопротивление 3 кОм. При этом на выходе была постоянка 10…20 вольт. Подключив к выходу вольтметр переменного тока, убеждаемся, что переменное напряжение на выходе равно нулю (это лучше всего делать с замкнутым входом, или просто с не подключенным входным кабелем, иначе на выходе будут помехи). Наличие на выходе переменного напряжения говорит о проблемах с микросхемой, или цепями С7R9, С3R3R4, R10. К сожалению, зачастую обычные тестеры не могут измерить высокочастотное напряжение, которое появляется при самовозбуждении (до 100 кГц), поэтому лучше всего здесь использовать осциллограф.

Если и тут все в порядке, подключаем нагрузку, еще раз проверяем на отсутствие возбуждения уже с нагрузкой, и все — можно слушать!

Дополнительное тестирование

Но лучше все же провести еще один тест. Дело в том, что самым, на мой взгляд, мерзким видом возбуждения усилителя, является «звон» — когда возбуждение появляется только при наличии сигнала, причем при его определенной амплитуде. Потому что его трудно обнаружить без осциллографа и звукового генератора (да и устранить непросто), а звук портится колоссально из-за огромных интер-модуляционных искажений. Причем на слух это обычно воспринимается как «тяжелый» звук, т.е. без всяких дополнительных призвуков (т.к. частота очень высокая), поэтому слушатель и не знает, что у него усилитель возбуждается. Просто послушает, и решит, что микросхема «плохая», и «не звучит».

Еслиcхема усилителя звука на микросхеме правильно собрана и нормальный источник питания такого быть не должно.

Однако иногда бывает, и цепь С7R9 как раз и борется с такими вещами. НО! В нормальной микросхеме все ОК и при отсутствии С7R9. Мне попадались экземпляры микросхемы со звоном, в них проблема решалась введением цепи С7R9 (поэтому я ее и использую, хоть в даташите ее и нет). Если подобная гадость имеет место даже при наличии С7R9, то можно попробовать ее устранить, «поигравшись» с сопротивлением (его можно уменьшить до 3 Ом), но я бы не советовал использовать такую микросхему — это какой-то брак, и кто его знает, что в ней еще вылезет.

Проблема в том, что «звон» можно увидеть только на осциллографе, это когда схема усилителя звука на микросхеме получает сигнал со звукового генератора (на реальной музыке его можно и не заметить) — а это оборудование есть далеко не у всех радиолюбителей. (Хотя, если хотите эти делом хорошо заниматься, постарайтесь такие приборы заметь, хотя бы где-то ими пользоваться). Но если желаете качественного звука — постарайтесь провериться на приборах — «звон» — коварнейшая вещь, и способен повредить качеству звучания тысячей способов. Мои платы:

печатка изготовлена с помощью ЛУТ

«Настольная» проверка усилителя

Схема усилителя звука на микросхеме после предварительного включение на столе, показала, что схема и печатная плата абсолютно рабочие! Дополнительных настроек после сборки по схеме не производились! очень доволен, рекомендую!

Предварительное включение усилителя на столе, показала, что схема и печатная плата абсолютно рабочие! Дополнительных настроек после сборки по схеме не производились! очень доволен, рекомендую!

Скачать вложения: HiFi7294

Источник: electroclub.info

usilitelstabo.ru

Простейший усилитель звука на одном транзисторе за 15 минут

Привет, Самоделкины! Если у Вас есть динамик и источник звука, но нечем его усилить — то в этой статье мы расскажем Вам, как собрать усилитель из хлама =)

Для этого нам потребуются следующие компоненты и инструменты:

1. n-p-n кремниевый транзистор КТ805 или его аналоги. (этот самый мощный в серии)

2. Электролитический конденсатор емкостью 100мкФ и напряжением более 16 вольт

3. переменный резистор около 5кОм

4. монтажная плата (необязательно — можно сделать навесным монтажем)

5. радиатор

6. провода

7. разъем мини джек

8. блок питания 5-12 В постоянного тока

9. паяльник, канифоль, припой .

(вот такой подобран хлам)

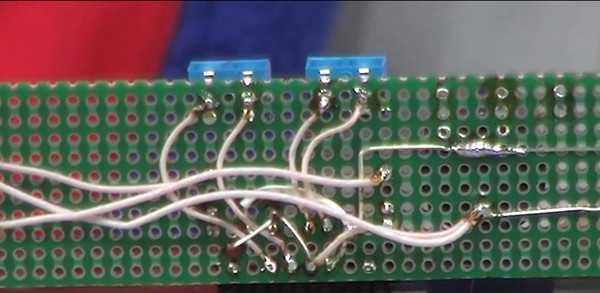

(вот такой подобран хлам)Первым делом устанавливаем компоненты на монтажную плату.

К базе КТ805 припаиваем центральный вывод переменного резистора и отрицательный вывод конденсатора.

Второй вывод переменного резистора — это + питания и + динамика припаиваем на плату

Коллектор транзистора (центральный контакт) будет минус динамика.

К эмиттеру подключаем минус питания и отрицательный провод входного сигнала. Положительным проводом является + конденсатора.

Для тестов остается припаять 3 пары проводов Вход Выход и Питание (на фото слева направо). Транзистор устанавливаем на радиатор.

Приступаем к тестам и настройке. Собираем и подключаем все компоненты на столе, строго соблюдая полярность! Желательно и схему проверить на наличие коротких замыканий.

Нашим подстроечным резистором подбираем правильный режим работы. Короче говоря согласуем работу транзистора с сопротивлением динамика.

Ура! Настройка прошла успешно! Окультуриваем и устанавливаем все в корпус.

Всем удачи и хороших идей!

Доставка новых самоделок на почту

Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.usamodelkina.ru

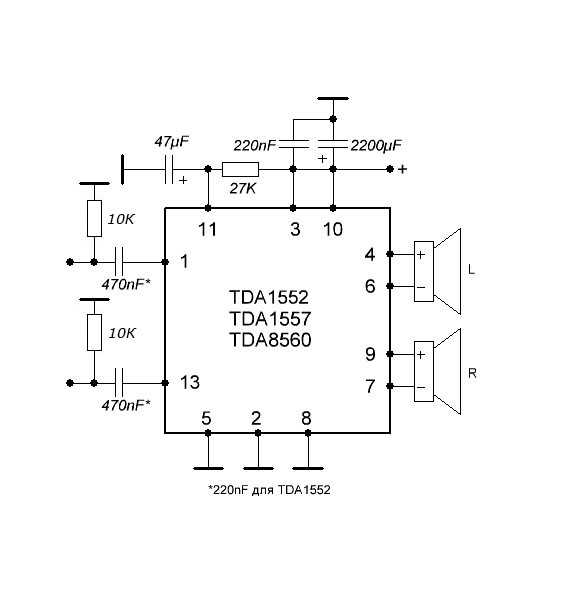

Очень простой мощный усилитель на микросхеме

Я бы сказал, что это просто супер простой усилитель, содержащий все четыре элемента и выдающий мощность 40 Вт на два канала!4 детали и 40 Вт х 2 выходной мощности Карл! Это находка для автолюбителей, так как питается усилитель от 12 Вольт, полный диапазон от 8 до 18 Вольт. Его можно запросто встраивать в сабвуферы или акустические системы.

Все сегодня доступно благодаря использованию современной элементной базы. А именно микросхеме — TDA8560Q.

Кстати купить ее можно на за сущие копейки тут – TDA8560Q

Это микросхема фирмы «PHILIPS». Ранее была в ходу TDA1557Q, на которой можно также собрать стерео усилитель с выходной мощностью 22 Вт. Но её в последствии модернизировали, обновив выходной каскад и появилась TDA8560Q с выходной мощностью 40 Вт на канал. Также аналогом является TDA8563Q.

Схема автомобильного усилителя на микросхеме

На схеме микросхема, два входных конденсатора и один фильтрующий. Фильтрующий конденсатор указан с минимальной емкостью 2200 мкФ, но лучшем решением будет взять 4 таких конденсатора и запараллелить, так вы обеспечите более стабильную работу усилителя на низких частотах. Микросхему нужно обязательно устанавливать на радиатор, чем больше, тем лучше.

Сборка простого усилителя

Также можно увеличить в схеме число компонентов, повышающих надежность при эксплуатации, но не принципиально.

Тут добавилось ещё пять деталей, объясню для чего. Два резистора на 10 К Ом уберут фон, если к схеме идут длинные провода. Резистор 27 К Ом и конденсатор 47 мкФ дают плавный пуск усилителя без щелчков. А конденсатор 220 пF отфильтрует высокочастотные помехи идущие по проводам питания. Так что я рекомендую доработать схему этими узлами, лишним не будет.

Хочу ещё добавить, что усилитель развивает полную мощность только на нагрузке 2 Ома. На 4 Ом будет где-то порядка 25 Вт, что тоже очень неплохо. Так что нашу советскую акустику раскачает.

Низковольтное, однополярное питание дает дополнительные плюсы: использование в автомобильной акустике, дома же можно питать от старого компьютерного блока питания.

Минимальное количество компонентов позволяет встраивать усилитель в замен старому, вышедшему из строя, на микросхеме других марок.

Смотрите видео теста усилителя

sdelaysam-svoimirukami.ru

Усилитель звука своими руками (УМЗЧ): виды, схемы, простые и сложные

Содержание

- Простейшие

- Сразу вверх

- Теоретическая интермедия

- Лампы

- Как сделать трансформатор?

- На микросхемах

- УМЗЧ для сабвуфера

- Усилитель для наушников

— Сосед запарил по батарее стучать. Сделал музыку громче, чтобы его не слышать.

(Из фольклора аудиофилов).

Эпиграф иронический, но аудиофил совсем не обязательно «больной на всю голову» с физиономией Джоша Эрнеста на брифинге по вопросам отношений с РФ, которого «прёт» оттого, что соседи «счастливы». Кто-то хочет слушать серьезную музыку дома как в зале. Качество аппаратуры для этого нужно такое, какое у любителей децибел громкости как таковых просто не помещается там, где у здравомыслящих людей ум, но у последних оный за разум заходит от цен на подходящие усилители (УМЗЧ, усилитель мощности звуковой частоты). А у кого-то попутно возникает желание приобщиться к полезным и увлекательным сферам деятельности – технике воспроизведения звука и вообще электронике. Которые в век цифровых технологий неразрывно связаны и могут стать высокодоходной и престижной профессией. Оптимальный во всех отношениях первый шаг в этом деле – сделать усилитель своими руками: именно УМЗЧ позволяет с начальной подготовкой на базе школьной физики на одном и том же столе пройти путь от простейших конструкций на полвечера (которые, тем не менее, неплохо «поют») до сложнейших агрегатов, через которые с удовольствием сыграет и хорошая рок-группа. Цель данной публикации – осветить первые этапы этого пути для начинающих и, возможно, сообщить кое-что новое опытным.

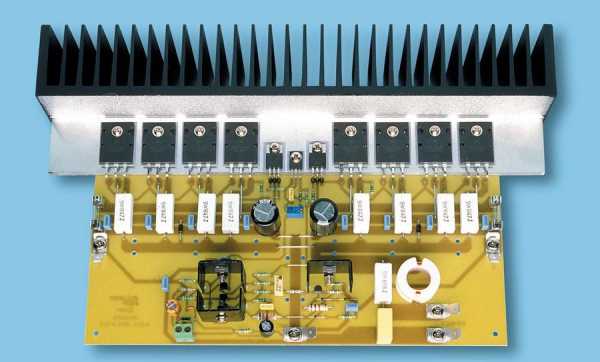

УМЗЧ мощностью 350 Вт

Простейшие

Итак, для начала попробуем сделать усилитель звука, который просто работает. Чтобы основательно вникнуть в звукотехнику, придется постепенно освоить довольно много теоретического материала и не забывать по мере продвижения обогащать багаж знаний. Но любая «умность» усваивается легче, когда видишь и щупаешь, как она работает «в железе». В этой статье далее тоже без теории не обойдется – в том, что нужно знать поначалу и что возможно пояснить без формул и графиков. А пока достаточно будет умения паять электропаяльником и пользоваться мультитестером.

Примечание: если вы до сих пор не паяли электронику, учтите – ее компоненты нельзя перегревать! Паяльник – до 40 Вт (лучше 25 Вт), максимально допустимое время пайки без перерыва – 10 с. Паяемый вывод для теплоотвода удерживается в 0,5-3 см от места пайки со стороны корпуса прибора медицинским пинцетом. Кислотные и др. активные флюсы применять нельзя! Припой – ПОС-61.

Слева на рис. – простейший УМЗЧ, «который просто работает». Его можно собрать как на германиевых, так и на кремниевых транзисторах.

Простейшие усилители звука

На этой крошке удобно осваивать азы наладки УМЗЧ с непосредственными связями между каскадами, дающими наиболее чистый звук:

- Перед первым включением питания нагрузку (динамик) отключаем;

- Вместо R1 впаиваем цепочку из постоянного резистора на 33 кОм и переменного (потенциометра) на 270 кОм, т.е. первый прим. вчетверо меньшего, а второй прим. вдвое большего номинала против исходного по схеме;

- Подаем питание и, вращая движок потенциометра, в точке, обозначенной крестиком, выставляем указанный ток коллектора VT1;

- Снимаем питание, выпаиваем временные резисторы и замеряем их общее сопротивление;

- В качестве R1 ставим резистор номинала из стандартного ряда, ближайшего к измеренному;

- Заменяем R3 на цепочку постоянный 470 Ом + потенциометр 3,3 кОм;

- Так же, как по пп. 3-5, в т. а выставляем напряжение, равное половине напряжения питания.

Точка а, откуда снимается сигнал в нагрузку это т. наз. средняя точка усилителя. В УМЗЧ с однополярным питанием в ней выставляют половину его значения, а в УМЗЧ в двухполярным питанием – ноль относительно общего провода. Это называется регулировкой баланса усилителя. В однополярных УМЗЧ с емкостной развязкой нагрузки отключать ее на время наладки не обязательно, но лучше привыкать делать это рефлекторно: разбалансированный 2-полярный усилитель с подключенной нагрузкой способен сжечь свои же мощные и дорогие выходные транзисторы, а то и «новый, хороший» и очень дорогой мощный динамик.

Примечание: компоненты, требующие подбора при наладке устройства в макете, на схемах обозначаются или звездочкой (*), или штрихом-апострофом (‘).

В центре на том же рис. – простой УМЗЧ на транзисторах, развивающий уже мощность до 4-6 Вт на нагрузке 4 Ом. Хотя и работает он, как и предыдущий, в т. наз. классе AB1, не предназначенном для Hi-Fi озвучивания, но, если заменить парой таких усилитель класса D (см. далее) в дешевых китайских компьютерных колонках, их звучание заметно улучшается. Здесь узнаем еще одну хитрость: мощные выходные транзисторы нужно ставить на радиаторы. Компоненты, требующие дополнительного охлаждения, на схемах обводятся пунктиром; правда, далеко не всегда; иногда – с указанием необходимой рассеивающей площади теплоотвода. Наладка этого УМЗЧ – балансировка с помощью R2.

Справа на рис. – еще не монстр на 350 Вт (как был показан в начале статьи), но уже вполне солидный зверюга: простой усилитель на транзисторах мощностью 100 Вт. Музыку через него слушать можно, но не Hi-Fi, класс работы – AB2. Однако для озвучивания площадки для пикника или собрания на открытом воздухе, школьного актового или небольшого торгового зала он вполне пригоден. Любительская рок-группа, имея по такому УМЗЧ на инструмент, может успешно выступать.

Динамика

Динамический диапазон УМЗЧ определяется по кривым равной громкости и пороговым значениям для разных степеней восприятия:

- Симфоническая музыка и джаз с симфоническим сопровождением – 90 дБ (110 дБ – 20 дБ) идеал, 70 дБ (90 дБ – 20 дБ) приемлемо. Звук с динамикой 80-85 дБ в городской квартире не отличит от идеального никакой эксперт.

- Прочие серьезные музыкальные жанры – 75 дБ отлично, 80 дБ «выше крыши».

- Попса любого рода и саундтреки к фильмам – 66 дБ за глаза хватит, т.к. данные опусы уже при записи сжимаются по уровням до 66 дБ и даже до 40 дБ, чтобы можно было слушать на чем угодно.

Динамический диапазон УМЗЧ, правильно выбранного для данного помещения, считают равным его уровню собственных шумов, взятому со знаком +, это т. наз. отношение сигнал/шум.

КНИ

Нелинейные искажения (НИ) УМЗЧ это составляющие спектра выходного сигнала, которых не было во входном. Теоретически НИ лучше всего «затолкать» под уровень собственных шумов, но технически это очень трудно реализуемо. На практике берут в расчет т. наз. эффект маскировки: на уровнях громкости ниже прим. 30 дБ диапазон воспринимаемых человеческим ухом частот сужается, как и способность различать звуки по частоте. Музыканты слышат ноты, но оценить тембр звука затрудняются. У людей без музыкального слуха эффект маскировки наблюдается уже на 45-40 дБ громкости. Поэтому УМЗЧ с КНИ 0,1% (–60 дБ от уровня громкости в 110 дБ) оценит как Hi-Fi рядовой слушатель, а с КНИ 0,01% (–80 дБ) можно считать не искажающим звук.

Лампы

Последнее утверждение, возможно, вызовет неприятие, вплоть до яростного, у адептов ламповой схемотехники: мол, настоящий звук дают только лампы, причем не просто какие-то, а отдельные типы октальных. Успокойтесь, господа – особенный ламповый звук не фикция. Причина – принципиально различные спектры искажений у электронных ламп и транзисторов. Которые, в свою очередь, обусловлены тем, что в лампе поток электронов движется в вакууме и квантовые эффекты в ней не проявляются. Транзистор же прибор квантовый, там неосновные носители заряда (электроны и дырки) движутся в кристалле, что без квантовых эффектов вообще невозможно. Поэтому спектр ламповых искажений короткий и чистый: в нем четко прослеживаются только гармоники до 3-й – 4-й, а комбинационных составляющих (сумм и разностей частот входного сигнала и их гармоник) очень мало. Поэтому во времена вакуумной схемотехники КНИ называли коэффициентом гармоник (КГ). У транзисторов же спектр искажений (если они измеримы, оговорка случайная, см. ниже) прослеживается вплоть до 15-й и более высоких компонент, и комбинационных частот в нем хоть отбавляй.

На первых порах твердотельной электроники конструкторы транзисторных УМЗЧ брали для них привычный «ламповый» КНИ в 1-2%; звук с ламповым спектром искажений такой величины рядовыми слушателями воспринимается как чистый. Между прочим, и самого понятия Hi-Fiтогда еще не было. Оказалось – звучат тускло и глухо. В процессе развития транзисторной техники и выработалось понимание, что такое Hi-Fi и что для него нужно.

В настоящее время болезни роста транзисторной техники успешно преодолены и побочные частоты на выходе хорошего УМЗЧ с трудом улавливаются специальными методами измерений. А ламповую схемотехнику можно считать перешедшей в разряд искусства. Его основа может быть любой, почему же электронике туда нельзя? Тут уместна будет аналогия с фотографией. Никто не сможет отрицать, что современная цифрозеркалка дает картинку неизмеримо более четкую, подробную, глубокую по диапазону яркостей и цвета, чем фанерный ящичек с гармошкой. Но кто-то крутейшим Никоном «клацает фотки» типа «это мой жирный кошак нажрался как гад и дрыхнет раскинув лапы», а кто-то Сменой-8М на свемовскую ч/б пленку делает снимок, перед которым на престижной выставке толпится народ.

Примечание: и еще раз успокойтесь – не все так плохо. На сегодня у ламповых УМЗЧ малой мощности осталось по крайней мере одно применение, и не последней важности, для которого они технически необходимы.

Опытный стенд

Многие любители аудио, едва научившись паять, тут же «уходят в лампы». Это ни в коем случае не заслуживает порицания, наоборот. Интерес к истокам всегда оправдан и полезен, а электроника стала таковой на лампах. Первые ЭВМ были ламповыми, и бортовая электронная аппаратура первых космических аппаратов была тоже ламповой: транзисторы тогда уже были, но не выдерживали внеземной радиации. Между прочим, тогда под строжайшим секретом создавались и ламповые… микросхемы! На микролампах с холодным катодом. Единственное известное упоминание о них в открытых источниках есть в редкой книге Митрофанова и Пикерсгиля «Современные приемно-усилительные лампы».

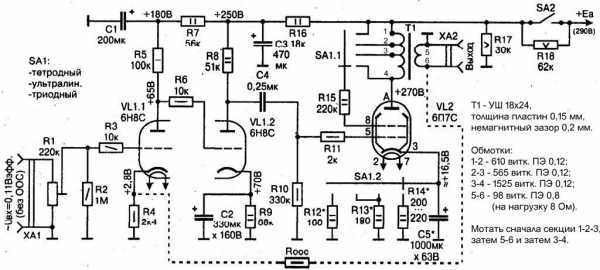

Ламповый УМЗЧ с возможностью переключения режимов выходного каскада

Но хватит лирики, к делу. Для любителей повозиться с лампами на рис. – схема стендового лампового УМЗЧ, предназначенного именно для экспериментов: SA1 переключается режим работы выходной лампы, а SA2 – напряжение питания. Схема хорошо известна в РФ, небольшая доработка коснулась только выходного трансформатора: теперь можно не только «гонять» в разных режимах родную 6П7С, но и подбирать для других ламп коэффициент включения экранной сетки в ульралинейном режиме; для подавляющего большинства выходных пентодов и лучевых тетродов он или 0,22-0,25, или 0,42-0,45. Об изготовлении выходного трансформатора см. ниже.

Гитаристам и рокерам

Это тот самый случай, когда без ламп не обойтись. Как известно, электрогитара стала полноценным солирующим инструментом после того, как предварительно усиленный сигнал со звукоснимателя стали пропускать через специальную приставку – фьюзер – преднамеренно искажающую его спектр. Без этого звук струны был слишком резким и коротким, т.к. электромагнитный звукосниматель реагирует только на моды ее механических колебаний в плоскости деки инструмента.

Вскоре выявилось неприятное обстоятельство: звучание электрогитары с фьюзером обретает полную силу и яркость только на больших громкостях. Особенно это проявляется для гитар со звукоснимателем типа хамбакер, дающим самый «злой» звук. А как быть начинающему, вынужденному репетировать дома? Не идти же в зал выступать, не зная точно, как там зазвучит инструмент. И просто любителям рока хочется слушать любимые вещи в полном соку, а рокеры народ в общем-то приличный и неконфликтный. По крайней мере те, кого интересует именно рок-музыка, а не антураж с эпатажем.

Так вот, оказалось, что роковый звук появляется на уровнях громкости, приемлемых для жилых помещений, если УМЗЧ ламповый. Причина – специфическое взаимодействие спектра сигнала с фьюзера с чистым и коротким спектром ламповых гармоник. Тут снова уместна аналогия: ч/б фото может быть намного выразительнее цветного, т.к. оставляет для просмотра только контур и свет.

Тем, кому ламповый усилитель нужен не для экспериментов, а в силу технической необходимости, долго осваивать тонкости ламповой электроники недосуг, они другим увлечены. УМЗЧ в таком случае лучше делать бестрансформаторный. Точнее – с однотактным согласующим выходным трансформатором, работающим без постоянного подмагничивания. Такой подход намного упрощает и ускоряет изготовление самого сложного и ответственного узла лампового УМЗЧ.

«Бестрансформаторный» ламповый выходной каскад УМЗЧ и предварительные усилители к нему

Справа на рис. дана схема бестрансформаторного выходного каскада лампового УМЗЧ, а слева – варианты предварительного усилителя для него. Вверху – с регулятором тембра по классической схеме Баксандала, обеспечивающей достаточно глубокую регулировку, но вносящей небольшие фазовые искажения в сигнал, что может быть существенно при работе УМЗЧ на 2-полосную АС. Внизу – предусилитель с регулировкой тембра попроще, не искажающей сигнал.

Но вернемся к «оконечнику». В ряде зарубежных источников данная схема считается откровением, однако идентичная ей, за исключением емкости электролитических конденсаторов, обнаруживается в советском «Справочнике радиолюбителя» 1966 г. Толстенная книжища на 1060 страниц. Не было тогда интернета и баз данных на дисках.

Описание бестрансформаторного выходного каскада лампового УМЗЧ

Усовершенствованный бестрансформаторный выходной каскад лампового УМЗЧ

Там же, справа на рис., коротко, но ясно описаны недостатки этой схемы. Усовершенствованная, из того же источника, дана на след. рис. справа. В ней экранная сетка Л2 запитана от средней точки анодного выпрямителя (анодная обмотка силового трансформатора симметричная), а экранная сетка Л1 через нагрузку. Если вместо высокоомных динамиков включить согласующий трансформатор с обычным динамиков, как в пред. схеме, выходная мощность составить ок. 12 Вт, т.к. активное сопротивление первичной обмотки трансформатора много меньше 800 Ом. КНИ этого оконечного каскада с трансформаторным выходом – прим. 0,5%

Как сделать трансформатор?

Главные враги качества мощного сигнального НЧ (звукового) трансформатора – магнитное поле рассеяния, силовые линии которого замыкаются, обходя магнитопровод (сердечник), вихревые токи в магнитопроводе (токи Фуко) и, в меньшей степени – магнитострикция в сердечнике. Из-за этого явления небрежно собранный трансформатор «поет», гудит или пищит. С токами Фуко борются, уменьшая толщину пластин магнитопровода и дополнительно изолируя их лаком при сборке. Для выходных трансформаторов оптимальная толщина пластин – 0,15 мм, максимально допустимая – 0,25 мм. Брать для выходного трансформатора пластины тоньше не следует: коэффициент заполнения керна (центрального стержня магнитопровода) сталью упадет, сечение магнитопровода для получения заданной мощности придется увеличить, отчего искажения и потери в нем только возрастут.

В сердечнике звукового трансформатора, работающего с постоянным подмагничиванием (напр., анодным током однотактного выходного каскада) должен быть небольшой (определяется расчетом) немагнитный зазор. Наличие немагнитного зазора, с одной стороны, уменьшает искажения сигнала от постоянного подмагничивания; с другой – в магнитопроводе обычного типа увеличивает поле рассеяния и требует сердечника большего сечения. Поэтому немагнитный зазор нужно рассчитывать на оптимум и выполнять как можно точнее.

Выходные трансформаторы двухтактных оконечных каскадов наматываются по специальным схемам, чтобы уменьшить паразитную (через поле рассеяния, не через сердечник) магнитную связь между секциями анодной обмотки. Связь через поле рассеяния – специфический для «двухтактников» и весьма сильный фактор, ухудшающий звук. Схемы намотки выходных трансформаторов ультралинейных 2-тактных выходных каскадов весьма сложны.

Для трансформаторов, работающих с подмагничиванием, оптимальный тип сердечника – из пластин Шп (просеченных), поз. 1 на рис. В них немагнитный зазор образуется при просечке керна и потому стабилен; его величина указывается в паспорте на пластины или замеряется набором щупов. Поле рассеяния минимально, т.к. боковые ветви, через которые замыкается магнитный поток, цельные. Из пластин Шп часто собирают и сердечники трансформаторов без подмагничивания, т.к. пластины Шп делают из высококачественной трансформаторной стали. В таком случае сердечник собирают вперекрышку (пластины кладут просечкой то в одну, то в другую сторону), а его сечение увеличивают на 10% против расчетного.

Магнитопроводы и каркас обмоток звуковых трансформаторов

Трансформаторы без подмагничивания лучше мотать на сердечниках УШ (уменьшенной высоты с уширенными окнами), поз. 2. В них уменьшение поля рассеяния достигается за счет уменьшения длины магнитного пути. Поскольку пластины УШ доступнее Шп, из них часто набирают и сердечники трансформаторов с подмагничиванием. Тогда сборку сердечника ведут внакрой: собирают пакет из Ш-пластин, кладут полоску непроводящего немагнитного материала толщиной в величину немагнитного зазора, накрывают ярмом из пакета перемычек и стягивают все вместе обоймой.

Примечание: «звуковые» сигнальные магнитопроводы типа ШЛМ для выходных трансформаторов высококачественных ламповых усилителей мало пригодны, у них большое поле рассеяния.

На поз. 3 дана схема размеров сердечника для расчета трансформатора, на поз. 4 конструкция каркаса обмоток, а на поз. 5 – выкройки его деталей. Что до трансформатора для «бестрансформаторного» выходного каскада, то его лучше делать на ШЛМме вперекрышку, т.к. подмагничивание ничтожно мало (ток подмагничивания равен току экранной сетки). Главная задача тут – сделать обмотки как можно компактнее с целью уменьшения поля рассеяния; их активное сопротивление все равно получится много меньше 800 Ом. Чем больше свободного места останется в окнах, тем лучше получился трансформатор. Поэтому обмотки мотают виток к витку (если нет намоточного станка, это маета ужасная) из как можно более тонкого провода, коэффициент укладки анодной обмотки для механического расчета трансформатора берут 0,6. Обмоточный провод – марок ПЭТВ или ПЭММ, у них жила бескислородная. ПЭТВ-2 или ПЭММ-2 брать не надо, у них от двойной лакировки увеличенный наружный диаметр и поле рассеяния будет больше. Первичную обмотку мотают первой, т.к. именно ее поле рассеяния больше всего влияет на звук.

Самодельный выходной трансформатор звуковой частоты

Железо для этого трансформатора нужно искать с отверстиями в углах пластин и стяжными скобами (см. рис. справа), т.к. «для полного счастья» сборка магнитопровода производится в след. порядке (разумеется, обмотки с выводами и наружной изоляцией должны быть уже на каркасе):

- Готовят разбавленный вдвое акриловый лак или, по старинке, шеллак;

- Пластины с перемычками быстро покрывают лаком с одной стороны и как можно быстрее, не придавливая сильно, вкладывают в каркас. Первую пластину кладут лакированной стороной внутрь, следующую – нелакированной стороной к лакированной первой и т.д;

- Когда окно каркаса заполнится, накладывают скобы и туго стягивают болтами;

- Через 1-3 мин, когда выдавливание лака из зазоров видимо прекратится, добавляют пластин снова до заполнения окна;

- Повторяют пп. 2-4, пока окно не будет туго набито сталью;

- Снова туго стягивают сердечник и сушат на батарее и т.п. 3-5 суток.

Собранный по такой технологии сердечник имеет очень хорошие изоляцию пластин и заполнение сталью. Потерь на магнитострикцию вообще не обнаруживается. Но учтите – для сердечников их пермаллоя данная методика неприменима, т.к. от сильных механических воздействий магнитные свойства пермаллоя необратимо ухудшаются!

На микросхемах

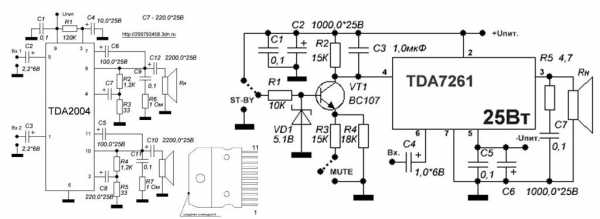

УМЗЧ на интегральных микросхемах (ИМС) делают чаще всего те, кого устраивает качество звука до среднего Hi-Fi, но более привлекает дешевизна, быстрота, простота сборки и полное отсутствие каких-либо наладочных процедур, требующих специальных знаний. Попросту, усилитель на микросхемах – оптимальный вариант для «чайников». Классика жанра здесь – УМЗЧ на ИМС TDA2004, стоящей на серии, дай бог памяти, уже лет 20, слева на рис. Мощность – до 12 Вт на канал, напряжение питания – 3-18 В однополярное. Площадь радиатора – от 200 кв. см. для максимальной мощности. Достоинство – способность работать на очень низкоомную, до 1,6 Ом, нагрузку, что позволяет снимать полную мощность при питании от бортовой сети 12 В, а 7-8 Вт – при 6-вольтовом питании, напр., на мотоцикле. Однако выход TDA2004 в классе В некомплементарный (на транзисторах одинаковой проводимости), поэтому звучок точно не Hi-Fi: КНИ 1%, динамика 45 дБ.

Звуковые усилители на микросхемах TDA

Более современная TDA7261 звук дает не лучше, но мощнее, до 25 Вт, т.к. верхний предел напряжения питания увеличен до 25 В. Нижний, 4,5 В, все еще позволяет запитываться от 6 В бортсети, т.е. TDA7261 можно запускать практически от всех бортсетей, кроме самолетной 27 В. С помощью навесных компонент (обвязки, справа на рис.) TDA7261 может работать в режиме мутирования и с функцией St-By (Stand By, ждать), переводящей УМЗЧ в режим минимального энергопотребления при отсутствии входного сигнала в течение определенного времени. Удобства стоят денег, поэтому для стерео нужна будет пара TDA7261 с радиаторами от 250 кв. см. для каждой.

Примечание: если вас чем-то привлекают усилители с функцией St-By, учтите – ждать от них динамики шире 66 дБ не стоит.

«Сверхэкономична» по питанию TDA7482, слева на рис., работающая в т. наз. классе D. Такие УМЗЧ иногда называют цифровыми усилителями, что неверно. Для настоящей оцифровки с аналогового сигнала снимают отсчеты уровня с частотой квантования, не мене чем вдвое большей наивысшей из воспроизводимых частот, величина каждого отсчета записывается помехоустойчивым кодом и сохраняется для дальнейшего использования. УМЗЧ класса D – импульсные. В них аналог непосредственно преобразуется в последовательность широтно-модулированных импульсов (ШИМ) высокой частоты, которая и подается на динамик через фильтр низких частот (ФНЧ).

Импульсные звуковые усилители класса D на микросхемах

Звук класса D с Hi-Fi не имеет ничего общего: КНИ в 2% и динамика в 55 дБ для УМЗЧ класса D считаются очень хорошими показателями. И TDA7482 здесь, надо сказать, выбор не оптимальный: другие фирмы, специализирующиеся на классе D, выпускают ИМС УМЗЧ дешевле и требующие меньшей обвязки, напр., D-УМЗЧ серии Paxx, справа на рис.

Из TDAшек следует отметить 4-канальную TDA7385, см. рис., на которой можно собрать хороший усилитель для колонок до среднего Hi-Fi включительно, с разделением частот на 2 полосы или для системы с сабвуфером. Расфильтровка НЧ и СЧ-ВЧ в том и другом случае делается по входу на слабом сигнале, что упрощает конструкцию фильтров и позволяет глубже разделить полосы. А если акустика сабвуферная, то 2 канала TDA7385 можно выделить под суб-УНЧ мостовой схемы (см. ниже), а остальные 2 задействовать для СЧ-ВЧ.

4-канальный УМЗЧ на микросхеме

УМЗЧ для сабвуфера

Сабвуфер, что можно перевести как «подбасовик» или, дословно, «подгавкиватель» воспроизводит частоты до 150-200 Гц, в этом диапазоне человеческие уши практически не способны определить направление на источник звука. В АС с сабвуфером «подбасовый» динамик ставят в отельное акустическое оформление, это и есть сабвуфер как таковой. Сабвуфер размещают, в принципе, как удобнее, а стереоэффект обеспечивается отдельными СЧ-ВЧ каналами со своими малогабаритными АС, к акустическому оформлению которых особо серьезных требований не предъявляется. Знатоки сходятся на том, что стерео лучше все же слушать с полным разделением каналов, но сабвуферные системы существенно экономят средства или труд на басовый тракт и облегчают размещение акустики в малогабаритных помещениях, почему и пользуются популярностью у потребителей с обычным слухом и не особо взыскательных.

«Просачивание» СЧ-ВЧ в сабвуфер, а из него в воздух, сильно портит стерео, но, если резко «обрубить» подбасы, что, кстати, очень сложно и дорого, то возникнет очень неприятный на слух эффект перескока звука. Поэтому расфильтровка каналов в сабвуферных системах производится дважды. На входе электрическими фильтрами выделяются СЧ-ВЧ с басовыми «хвостиками», не перегружающими СЧ-ВЧ тракт, но обеспечивающими плавный переход на подбас. Басы с СЧ «хвостиками» объединяются и подаются на отдельный УМЗЧ для сабвуфера. Дофильтровываются СЧ, чтобы не портилось стерео, в сабвуфере уже акустически: подбасовый динамик, ставят, напр., в перегородку между резонаторными камерами сабвуфера, не выпускающими СЧ наружу, см. справа на рис.

Усилитель и акустика для сабвуфера

К УМЗЧ для сабвуфера предъявляется ряд специфических требований, из которых «чайники» главным считают возможно большую мощность. Это совершенно неправильно, если, скажем, расчет акустики под комнату дал для одной колонки пиковую мощность W, то мощность сабвуфера нужна 0,8(2W) или 1,6W. Напр., если для комнаты подходят АС S-30, то сабвуфер нужен 1,6х30=48 Вт.

Гораздо важнее обеспечить отсутствие фазовых и переходных искажений: пойдут они – перескок звука обязательно будет. Что касается КНИ, то он допустим до 1% Собственные искажения басов такого уровня не слышны (см. кривые равной громкости), а «хвосты» их спектра в лучше всего слышимой СЧ области не выберутся из сабвуфера наружу.

Во избежание фазовых и переходных искажений усилитель для сабвуфера строят по т. наз. мостовой схеме: выходы 2-х идентичных УМЗЧ включают встречно через динамик; сигналы на входы подаются в противофазе. Отсутствие фазовых и переходных искажений в мостовой схеме обусловлено полной электрической симметрией путей выходного сигнала. Идентичность усилителей, образующих плечи моста, обеспечивается применением спаренных УМЗЧ на ИМС, выполненных на одном кристалле; это, пожалуй, единственный случай, когда усилитель на микросхемах лучше дискретного.

Примечание: мощность мостового УМЗЧ не удваивается, как думают некоторые, она определяется напряжением питания.

Пример схемы мостового УМЗЧ для сабвуфера в комнату до 20 кв. м (без входных фильтров) на ИМС TDA2030 дан на рис. слева. Дополнительная отфильтровка СЧ осуществляется цепями R5C3 и R’5C’3. Площадь радиатора TDA2030 – от 400 кв. см. У мостовых УМЗЧ с открытым выходом есть неприятная особенность: при разбалансе моста в токе нагрузки появляется постоянная составляющая, способная вывести из строя динамик, а схемы защиты на подбасах часто глючат, отключая динамик, когда не надо. Поэтому лучше защитить дорогую НЧ головку «дубово», неполярными батареями электролитических конденсаторов (выделено цветом, а схема одной батареи дана на врезке.

Немного об акустике

Акустическое оформление сабвуфера – особая тема, но раз уж здесь дан чертеж, то нужны и пояснения. Материал корпуса – МДФ 24 мм. Трубы резонаторов – из достаточно прочного не звенящего пластика, напр., полиэтилена. Внутренний диаметр труб – 60 мм, выступы внутрь 113 мм в большой камере и 61 в малой. Под конкретную головку громкоговорителя сабвуфер придется перенастроить по наилучшему басу и, одновременно, по наименьшему влиянию на стереоэффект. Для настройки трубы берут заведомо большей длины и, задвигая-выдвигая, добиваются требуемого звучания. Выступы труб наружу на звук не влияют, их потом отрезают. Настройка труб взаимозависима, так что повозиться придется.

Усилитель для наушников

Усилитель для наушников делают своими руками чаще всего по 2-м причинам. Первая – для слушания «на ходу», т.е. вне дома, когда мощности аудиовыхода плеера или смартфона не хватает для раскачки «пуговок» или «лопухов». Вторая – для высококлассных домашних наушников. Hi-Fi УМЗЧ для обычной жилой комнаты нужен с динамикой до 70-75 дБ, но динамический диапазон лучших современных стереонаушников превышает 100 дБ. Усилитель с такой динамикой стоит дороже некоторых автомобилей, а его мощность будет от 200 Вт в канале, что для обычной квартиры слишком много: прослушивание на сильно заниженной против номинальной мощности портит звук, см. выше. Поэтому имеет смысл сделать маломощный, но с хорошей динамикой отдельный усилитель именно для наушников: цены на бытовые УМЗЧ с таким довеском завышены явно несуразно.

Усилители для наушников на транзисторах и микросхемах

Схема простейшего усилителя для наушников на транзисторах дана на поз. 1 рис. Звук – разве что для китайских «пуговок», работает в классе B. Экономичностью тоже не отличается – 13-мм литиевых батареек хватает на 3-4 часа при полной громкости. На поз. 2 – TDAшная классика для наушников «на ход». Звук, впрочем, дает вполне приличный, до среднего Hi-Fi смотря по параметрам оцифровки трека. Любительским усовершенствованиям обвязки TDA7050 несть числа, но перехода звука на следующий уровень классности пока не добился никто: сама «микруха» не позволяет. TDA7057 (поз. 3) просто функциональнее, можно подключать регулятор громкости на обычном, не сдвоенном, потенциометре.

УМЗЧ для наушников на TDA7350 (поз. 4) рассчитан уже на раскачку хорошей индивидуальной акустики. Именно на этой ИМС собраны усилители для наушников в большинстве бытовых УМЗЧ среднего и высокого класса. УМЗЧ для наушников на KA2206B (поз. 5) считается уже профессиональным: его максимальной мощности в 2,3 Вт хватает и для раскачки таких серьезных изодинамических «лопухов», как ТДС-7 и ТДС-15.

На закуску

В заключение – полнейшая экзотика, усилитель для наушников… на лампах, см. рис., причем всего один канал, для другого нужны еще такие же раритеты. Хотя в этом усилителе реализованы едва ли не все ламповые ритуалы (кроме, пожалуй фиксированного смещения от батареек), он не только и не столько дань любезности вакуумным аудиофилам: при прослушивании на ТДС-7 через этот усилитель сквозного аналога звук, по сравнению с KA2206B, заметно улучшается.

Ламповый усилитель для наушников

lenpas.ru

Схема усилителя класса AB на полевых транзисторах мощность150 Вт

Схема усилителя мощности звука — 150 Вт

Схема усилителя. В этом материале мы вместе с вами рассмотрим довольно простой усилитель звука с выходной мощностью 150 Вт при нагрузке 4 Ом. Схема в достаточной степени качественная, можно даже сказать высококачественная.

Усилитель выполнен на транзисторах, за основу была взята базовая схема изобретателя Хун-Чан Лина. Мной в топологию данного аппарата практически ничего не добавлено. Но вместе с тем, усилитель разработан в сверх-упрощенном варианте, не теряя при этом надежности и превосходного звучания. Отличительная черта схемы заключается в ее непосредственности и одновременно в повторяемости.

На принципиальной схеме представлен усилитель мощности, имеющий в оконечном тракте две пары мощных полевых транзисторов. Печатную плату, которого вы найдете ниже, в приложении.

Выходной каскад усилителя обеспечен надежной электронной защитой от короткого замыкания в акустике. Принципиальная схема усилителя была усовершенствована в конце 2017 года.

Технические данные транзисторного усилителя

Сам усилитель не привередливый, не предъявляющий высоких требований к электронным компонентам.

Резисторы

Постоянные резисторы, помимо отдельно отмеченных на схеме, нужно выбирать из расчета 0,25Вт рассеиваемой мощности. Сопротивления желательно устанавливать типа МЛТ или зарубежные аналоги из категории металлопленочных, которые создают меньше фонового шума.

Подбор компонентов

Использовать в схеме прецизионные резисторы, точность которых составляет от 0,001% до 0,5% нет никакой необходимости, вполне нормально будет применение резисторов с точностью 10%. В отличии от резисторов, здесь особое значение имеет качество конденсаторов. А именно тех, которые установлены в сигнальном тракте — это C1 и C5, вот к ихнему подбору нужно отнестись со всем вниманием.

Эти емкости, один из которых электролит, другой пленочный, лучше всего взять какой нибудь известной фирмы. Конечно данный совет необязателен, но все же. Чем качественнее будут компоненты установленные в цепях прохождения звукового сигнала, тем ярче будет звуковая картина на выходе. Схема усилителя предполагает электролитический конденсатор С5 на 220µ х 16v, но его желательно поставить не полярный, с таким же номиналом. А в случае, если такового нет, то допускается установка полярной емкости.

Несколько важных советов:

- При выборе электролитических конденсаторов, обращайте принципиальное внимание на фирму-производителя. Никогда не связывайтесь с такими «компаниями» из поднебесной как Elzet, Chang и нескольких других им подобных.

- Ни при каких обстоятельствах вы не должны применять электролитические емкости изготовленные еще при Советском Союзе. Дело в том, что прошло с тех пор уже много лет, и они вполне вероятно полностью высохли, следовательно, их емкость не гарантирует нужных электрически характеристик.

- Установленные в схеме емкости С9, С10, С11, С12, С3, С4 – это электролиты, их функция заключается в фильтрации постоянного напряжения питания. Поэтому, требования к ним высокого качества можно игнорировать. Однако, китайские емкости все же ставить не рекомендуется, особенно когда обозначенная на них фирма вам незнакома. Это относится и к советским конденсаторам — помните, что они могут оказаться высохшими!

Конденсаторы

Подбор номинальных напряжений данных конденсаторов, нужно выполнять согласно указанным значениям в схеме. Емкости С13, С14 относятся к классу само восстанавливающихся конденсаторов, у которых в качестве диэлектрика применяется пленка. Они не являются полярными. Что касается номиналов напряжений для них, то их следует также подбирать согласно указанным у схеме значениям, исходя из максимального напряжения питания усилителя.

Тоже самое и с их качеством, которое принципиального значения особо не имеет. Тем не менее, придерживайтесь всегда привычки использовать комплектующие такие, чтобы потом за них не переживать.

Транзисторы

По полупроводникам, в частности транзисторов можно сказать только одно. Главным условием здесь должно быть: устанавливать только то, что обозначено в схеме. Избегайте применения транзисторов аналогичных указанных там, только советского производства, особенно с датой выпуска конца 80-х годов.

Как уже говорилось выше, аппарат довольно надежный, и схема усилителя рассчитана на стабильную работу выходного каскада в классе AB. В связи с этим, необходимо обеспечить оконечному тракту существенное охлаждение. Определяющим фактором качественного рассеивания выделяемого транзисторами тепла является площадь радиатора. Например; для устройства имеющего 1Вт выходной мощности, потребуется теплоотвод из алюминиевого сплава с размерами 14-18см².

Толщина основания теплоотвода никогда не помешает, если она несколько больше расчетной и позволяют габариты усилителя. Требующую площадь теплоотвода рассчитывают с помощью формулы:

S=Pвых*(1-КПД)*(12..18), где Pвых — выходная мощность усилителя. Для 150Вт’ного усилителя площадь радиатора должна находится в пределах: от S=150*(1-0,6)*12=720см2, до S=150*(1-0,6)*18=1080см2.

При использовании в конструкции системы принудительного охлаждения с применением вентиляторов, площадь радиаторов можно значительно уменьшить. Но в таком варианте возникает шум от работающих вентиляторов, хотя, для кого, что важнее, увеличение площади теплоотводов либо шум с некоторым количеством пыли.

Катушка индуктивности

Катушка индуктивности установленная на выходе звуковой цепи, представляет из себя бескаркасный дроссель, содержащий 18-20 витков, намотанный на стержне Ø 8мм медным проводом сечением 1,5 мм². Абсолютная точность катушки здесь особой не играет роли.

Выходная мощность усилителя, как известно, определяется значением питающего напряжения. При известном комплексном сопротивлении акустики, и исходя из требуемой мощности на выходе, можно определить по данному графику какое нужно питающее напряжение для усилителя.

Выходной каскад

Если вы устанавливаете только две пары транзисторов в выходном тракте, тогда не стоит поднимать напряжение питания больше +/- 45v, несмотря на то, какое сопротивление в акустической системе. Для корректной работы аппарата с установленными в оконечном каскаде двух пар транзисторов, какие указаны в схеме, оптимальное решение — 150 Вт. В том случае, когда установлено четыре пары выходных ключей, то тогда возможно увеличить питающее напряжение до значения +/-60v. Благодаря такому напряжению питания, при сопротивлении в нагрузке 4 Ом, усилитель раскачает мощность на выходе до 380Вт.

Схема усилителя не требует никаких дополнительных настроек и начинает работать сразу же по окончанию сборки. Кстати, аппарат не требует даже начальной установки тока покоя.

Устранение неполадок</3>

Важно! Какие могут возникнуть проблемы при первом включении усилителя после завершения сборки. На выходных клеммах присутствует постоянное напряжение, появился специфический запах горелого, идет ощутимый перегрев, происходит самовозбуждение. Здесь, вероятнее всего вы где-то, что-то недоглядели.

Во первых нужно проверить правильность и качество монтажа, печатную плату очистить от горевшего флюса, образовавшегося при пайки. Далее нужно удостоверится в корректности установки установки резисторов, на предмет соответствия их номиналов со схемой. Также обратите внимание на цоколевку транзисторов.

Здесь представлена печатная плата усилителя после травления:

Схема усилителя имеет раздельную шину заземления для сигнального и силового трактов, тем самым исключается возможность образования фонового искажения.

Места подключения на печатной плате:

- IN — вход сигнала.

- sGND — входная земля (земля от источника сигнала).

- OUT — выход усилителя.

- GND — один контакт для подключения к земле блока питания, второй — минусовой выход усилителя к АС.

- +/-U — шины для подключения источника питания усилителя.

Перечень требующихся электронных компонентов:

Скачать перечень требующихся электронных компонентов: amp206

Скачать: publp-2k17

Скачать: publp-4-2k17

Сборка транзисторного усилителя звука на 150Вт

usilitelstabo.ru

Схема простого усилителя звука на транзисторах

Схема простого усилителя звука на транзисторах от 100 до 200 Вт

Схема простого усилителя звука на транзисторах, которая реализована на двух мощных составных транзисторах TIP142-TIP147 установленных в выходном каскаде, двух маломощных BC556B в дифференциальном тракте и один BD241C в цепи предварительного усиления сигнала — всего пять транзисторов на всю схему! Такая конструкция УМЗЧ свободно может быть использована например в составе домашнего музыкального центра или для раскачки сабвуфера установленного в автомобиле, на дискотеке.

Главная привлекательность данного усилителя мощности звука заключается в легкости его сборки даже начинающими радиолюбителями, нет необходимости в какой либо специальной его настройке, не возникает проблем в приобретении комплектующих по доступной цене. Представленная здесь схема УМ обладает электрическими характеристиками с высокой линейностью работы в частотном диапазоне от 20Гц до 20000Гц. p>

Принципиальная схема простого усилителя звука

Показанная ниже схема простого усилителя звука на транзисторах способна обеспечить акустику мощностью примерно 200 Вт, при желании можно увеличить выходную мощность — поднять напряжение питания до ± 48v. Есть и другой вариант получения еще большей мощности на выходе, это например: — включить два таких УМЗЧ по мостовой схеме, то тогда естественно на выходе мы получим более 400 Вт.

Для обеспечения схемы устройства нужным питанием, потребуется собрать не сложный двух-полярный блок питания с выпрямителем переменного напряжения.

Схема простого двух-полярного выпрямителя

Конструкция и компоненты усилителя звука

Для надежности работы устройства, полярные конденсаторы в схемах как усилителя так и блока питания лучше будет установить с номинальным напряжением на 50v-63v.

В случае отсутствия в наличии выходных ключей TIP142-TIP147 можно применить другие комплементарные пары транзисторов с аналогичным коэффициентом передачи тока. Например из советских можно использовать пару КТ825-КТ827, только при этом выходную мощность нельзя повышать более 120 Вт.

Составные транзисторы TIP142, TIP147

Печатная плата с расположением на ней элементов

Чтобы обеспечить комфортные условия для работы мощных транзисторов их обязательно нужно устанавливать на теплоотводы с достаточной площадью рассеивания тепла, а также желательно установить в корпусе аппарата систему принудительного охлаждения с использованием вентилятора.

Компоновка печатных плат на радиаторах

Практическое тестирование данной конструкции выявило некоторый нагрев выпрямительных диодов 1N4001, поэтому их тоже бы желательно разместить на небольшом радиаторе.

При выборе или самостоятельном изготовлении трансформатора для блока питания нужно учитывать такой фактор: — трансформатор должен иметь достаточный запас по мощности, например: 300 Вт из расчета на один канал, в случае двухканального варианта, то естественно и мощность удваивается. Можно применить для каждого свой отдельный трансформатор, а если использовать стерео вариант усилителя, то тогда вообще получится аппарат типа «двойное моно», что естественно повысит эффективность усиления звука.

Действующее напряжение во вторичных обмотках трансформатора должно составлять ~34v переменки, тогда постоянное напряжение после выпрямителя получится в районе 48v — 50v. В каждом плече по питанию необходимо установить плавкий предохранитель рассчитанный на рабочий ток 6А, соответственно для стерео при работе на одном блоке питания — 12А.

Перечень электронных компонентов для усилителя

usilitelstabo.ru