Электронный ключ схема на тиристоре. Тиристорный ключ постоянного тока

В схемах и технической документации часто используются различные термины и знаки, но не все начинающие электрики знают их значение. Предлагаем обсудить, что такое силовые тиристоры для сварки, их принцип работы, характеристики и маркировка этих приборов.

Многие видели тиристоры в гирлянде «Бегущий огонь», это самый простой пример описываемого устройства и как оно работает. Кремниевый выпрямитель или тиристор очень похож на транзистор. Это многослойное полупроводниковое устройство, основным материалом которого является кремний, чаще всего в пластиковом корпусе. Из-за того, что его принцип работы очень схож с ректификационным диодом (выпрямительные приборы переменного тока или динисторы), на схемах обозначение часто такое же — это считается аналог выпрямителя.

Фото — Cхема гирлянды бегущий огонь

Бывают :

- ABB запираемые тиристоры (GTO),

- стандартные SEMIKRON,

- мощные лавинные типа ТЛ-171,

- оптронные (скажем, ТО 142-12,5-600 или модуль МТОТО 80),

- симметричные ТС-106-10,

- низкочастотные МТТ,

- симистор BTA 16-600B или ВТ для стиральных машин,

- частотные ТБЧ,

- зарубежные TPS 08,

- TYN 208.

Но в это же время для высоковольтных аппаратов (печей, станков, прочей автоматики производства) используют транзисторы типа IGBT или IGCT.

Фото — Тиристор

Но, в отличие от диода, который является двухслойным (PN) трехслойного транзистора (PNP, NPN), тиристор состоит из четырех слоев (PNPN) и этот полупроводниковый прибор содержит три p-n перехода. В таком случае, диодные выпрямители становятся менее эффективными. Это хорошо демонстрирует схема управления тиристорами, а также любой справочник электриков (например, в библиотеке можно бесплатно почитать книгу автора Замятин).

Тиристор – это однонаправленный преобразователь переменного тока, то есть он проводит ток только в одном направлении, но в отличие от диода, устройство может быть сделано для работы в качестве коммутатора разомкнутой цепи или в виде ректификационного диода постоянного электротока. Другими словами, полупроводниковые тиристоры могут работать только в режиме коммутации и не могут быть использованы как приборы амплификации. Ключ на тиристоре не способен сам перейти в закрытое положение.

Кремниевый управляемый выпрямитель является одним из нескольких силовых полупроводниковых приборов вместе с симисторами, диодами переменного тока и однопереходными транзисторами, которые могут очень быстро переключаться из одного режима в другой. Такой тиристор называется быстродействующим. Конечно, большую роль здесь играет класс прибора.

Применение тиристора

Назначение тиристоров может быть самое различное, например, очень популярен самодельный сварочный инвертор на тиристорах, зарядное устройство для автомобиля (тиристор в блоке питания) и даже генератор. Из-за того, что сам по себе прибор может пропускать как низкочастотные, так и высокочастотные нагрузки, его также можно использовать для трансформатора для сварочных аппаратов (на их мосте используются именно такие детали). Для контроля работы детали в таком случае необходим регулятор напряжения на тиристоре.

Фото — применение Тиристора вместо ЛАТРа

Не стоит забывать и про тиристор зажигания для мотоциклов.

Описание конструкции и принцип действия

Тиристор состоит из трех частей: «Анод», «Катод» и «Вход», состоящий из трех p-n переходов, которые могут переключаться из положений «ВКЛ» и «ВЫКЛ» на очень высокой скорости. Но при этом, он также может быть переключен с позиции «ВКЛ» с различной продолжительности по времени, т. е. в течение нескольких полупериодов, чтобы доставить определенное количество энергии к нагрузке. Работа тиристора можно лучше объяснить, если предположить, что он будет состоять из двух транзисторов, связанных друг с другом, как пара комплементарных регенеративных переключателей.

Самые простые микросхемы демонстрируют два транзистора, которые совмещены таким образом, что ток коллектора после команды «Пуск» поступает на NPN транзистора TR 2 каналы непосредственно в PNP-транзистора TR 1. В это время ток с TR 1 поступает в каналы в основания TR 2 . Эти два взаимосвязанных транзистора располагаются так, что база-эмиттер получает ток от коллектора-эмиттера другого транзистора. Для этого нужно параллельное размещение.

Фото — Тиристор КУ221ИМ

Несмотря на все меры безопасности, тиристор может непроизвольно переходить из одного положения в другое. Это происходит из-за резкого скачка тока, перепада температур и прочих разных факторов. Поэтому перед тем, как купить тиристор КУ202Н, Т122 25, Т 160, Т 10 10, его нужно не только проверить тестером (прозвонить), но и ознакомиться с параметрами работы.

Типичные тиристорные ВАХ

Для начала обсуждения этой сложной темы, просмотрите схему ВАХ-характеристик тиристора:

Фото — характеристика тиристора ВАХ

- Отрезок между 0 и (Vвo,IL) полностью соответствует прямому запиранию устройства;

- В участке Vво осуществляется положение «ВКЛ» тиристора;

- Отрезок между зонами (Vво, IL) и (Vн,Iн) – это переходное положение во включенном состоянии тиристора. Именно в этом участке происходит так называемый динисторный эффект;

- В свою очередь точки (Vн,Iн) показывают на графике прямое открытие прибора;

- Точки 0 и Vbr – это участок с запиранием тиристора;

- После этого следует отрезок Vbr — он обозначает режим обратного пробоя.

Естественно, современные высокочастотные радиодетали в схеме могут влиять на вольт-амперные характеристики в незначительной форме (охладители, резисторы, реле). Также симметричные фототиристоры, стабилитроны SMD, оптотиристоры, триодные, оптронные, оптоэлектронные и прочие модули могут иметь другие ВАХ.

Фото — ВАХ тиристора

Кроме того, обращаем Ваше внимание, что в таком случае защита устройств осуществляется на входе нагрузки.

Проверка тиристора

Перед тем, как купить прибор, нужно знать, как проверить тиристор мультиметром. Подключить измерительный прибор можно только к так называемому тестеру. Схема, по которой можно собрать такое устройство, представлена ниже:

Фото — тестер тиристоров

Согласно описанию, к аноду необходимо подвести напряжение положительного характера, а к катоду – отрицательного. Очень важно использовать величину, которая соответствует разрешению тиристора. На чертеже показаны резисторы с номинальным напряжением от 9 до 12 вольт, это значит, что напряжение тестера немного больше, чем тиристора. После того, как Вы собрали прибор, можно начинать проверять выпрямитель. Нужно нажать на кнопку, которая подает импульсные сигналы для включения.

Проверка тиристора осуществляется очень просто, на управляющий электрод кнопкой кратковременно подается сигнал на открытие (положительный относительно катода). После этого если на тиристоре загорелись бегущие огни, то устройство считается нерабочим, но мощные приборы не всегда сразу реагируют после поступления нагрузки.

Фото — схема тестера для тиристоров

Помимо проверки прибора, также рекомендуется использовать специальные контролл

electrmaster.ru

Тиристорный ключ постоянного тока схема

Регулирование путём размыкания или шунтировки цепи

Эти методы выключения тиристоров в цепи постоянного тока могут быть применены к любому тиристору с регенеративным механизмом включения. Разумеется в качестве выключателя S применимы современные полупроводниковые приборы, достаточно согласовать управляющие импульсы на тиристор и прибор S соответствующим образом. На рисунке а) вполне применим низковольтный силовой быстрый биполярный транзистор с дополнительным форсированным запиранием. На рисунке b) необходим прибор S, имеющий низкое падение напряжения, он шунтирует тиристор имеющий прямое напряжение не более 2.5 вольт, обеспечивая прохождение основного тока через себя на время снижения тока в тиристоре ниже тока удержания и запирания его. Стоит помнить, что на момент отпирания прибора S прикладывается максимальное напряжение.

Принудительная коммутация

Основной (рабочий) тиристор Т2, при его отпирании, начинает течь ток в нагрузку и через диод D и дроссель L на конденсатор С разряжая его, после чего, когда перестал изменяться ток через дроссель конденсатор перезаряжается относительно входного напряжения создавая дополнительный источник напряжения необходимый для создания обратного напряжения для рабочего тиристора. Как недостаток схемы, большие токи через дроссель L, в случае коммутирующего конденсатора ёмкостью 4 мкф амплитуда тока около 20 ампер. Снижать ёмкость конденсатора при применении обычных, не быстрых тиристоров нет смысла, возможно не хватит времени разряда коммутирующего конденсатора через нагрузку для запирания рабочего тиристора, типовое время запирания которого150мкс, причём добавление резисторов в разрядную цепь коммутирующего конденсатора малоэффективно, можно легко превысить внутреннее сопротивление основного источника напряжения и потерять эффект шунтирования.

Для снижения габаритов (уменьшение ёмкости коммутирующего конденсатора) и увеличения диапазона регулирования можно использовать эту схему (с идеей ознакомил [email protected])

В этом случае тиристор Т1 подключает резонансную цепь LC через необходимое время.

В этой схеме значительно уменьшен ток дросселя, форма выходного напряжения на номинальной нагрузке примерно такая как фон этой странички. Исключив «иглу» вначале импульса, увидим лёгкий завал фронта, по личным впечатлениям это лучший импульс «притягивания», более уловистый. Каких то особенностей схема не имеет, в качестве сердечника дросселя L я применяю витые тороидальные сердечники из электротехнической стали сечением 0.8-1.2 кв.см., число витков 2*100. Этот ключ применён так же в приборе «Аква».

Ключ на запираемом тиристоре

В последнее время появились надёжные запираемые тиристоры. Управление запираемых тиристоров GTO идёт по одному управляющему выводу прибора импульсами разной полярности, положительным на открывание и отрицательным на запирание.

Когда схема подключается к источнику постоянного напряжения, времязадающий конденсатор С1 заряжается. При достижении уровня пробоя динистора Т2 тиристор Т1 открывается и нагрузка оказывается под напряжением. Теперь конденсатор С2 начинает накапливать заряд до уровня пробоя динистора Т3 прикладывая анпряжение на управляющий электрод тиристора Т1 относительно катода, что и выключает тиристор, далее цикл повторяется. типовые значения конденсаторов С1 и С2 примерно 0.5-1 мкф, резистором Rf регулируем частоту следования импульсов, а резистором Rt их длительность. Параметры динисторов выбираются в зависимости от применяемого запираемого тиристора, обычно на открывание амплитуда управляющего импульса запираемого тиристора не превышает нескольких вольт, на запирание 70-80 вольт. Разумеется легко обойтись без динисторов в управлении, используя отдельное двухполярное питание, но есть решения и с однополярным драйвером, формирующим импульсы запирания.

Управление запираемым GTO тиристором от источника однополярного напряжения

Эта схема используется в преобразователе с внешним возбуждением на GTO тиристоре мощностью 1200 вт с частотой 20кГц. При переключении транзистора Т1 из включенного состояния в выключенное и обратно, к управляющему электроду тиристора поступают как положительные (включающие) так и отрицательные (выключающие) импульсы. Амплитуда отрицательного импульса почти вдвое превышает напряжение источника питания этого драйвера. К сожалению, для наших условий (малая длительность и частота повторения импульсов ) КПД этой схемы низок, большую часть времени транзистор Т1 будет открыт рассеивая мощность на резисторе R3. Так же важным параметром для тиристоров GTO является длительность включающего импульса. При некоторых условиях (слабая нагрузка, высокая температура) GTO тиристор может испытывать трудности быстрого защёлкивания в состояние насыщения, если запускается очень короткими импульсами, при более длительных импульсах проблема исчезает. Более выгодным решением будет использование твухтактного выходного каскада на комплементарных парах транзисторов с двухполярным источником питания.

Тиристоры нашли широкое применение в полупроводниковых устройствах и преобразователях. Различные источники питания, частотные преобразователи, регуляторы, возбудительные устройства для синхронных двигателей и много других устройств строились на тиристорах, а в последнее время их вытесняют преобразователи на транзисторах. Основной задачей для тиристора является включение нагрузки в момент подачи управляющего сигнала. В этой статье мы рассмотрим, как управлять тиристорами и симисторами.

Определение

Тиристор (тринистор) — это полупроводниковый полууправляемый ключ. Полууправляемый — значит, что вы можете только включать тиристор, отключается он только при прерывании тока в цепи или если приложить к нему обратное напряжение.

Он, подобно диоду, проводит ток только в одном направлении. То есть для включения в цепь переменного тока для управления двумя полуволнами нужно два тиристора, для каждой по одному, хотя не всегда. Тиристор состоит из 4 областей полупроводника (p-n-p-n).

Другой подобный прибор называется симистор — двунаправленный тиристор. Его основным отличием является то, что ток он может проводить в обе стороны. Фактически он представляет собой два тиристора соединённых параллельно навстречу друг другу.

Основные характеристики

Как и любых других электронных компонентов у тиристоров есть ряд характеристик:

Падение напряжения при максимальном токе анода (VT или Uос).

Прямое напряжение в закрытом состоянии (VD(RM) или Uзс).

Обратное напряжение (VR(PM) или Uобр).

Прямой ток (IT или Iпр) – это максимальный ток в открытом состоянии.

Максимально допустимый прямой ток (ITSM) — это максимальный пиковый ток в открытом состоянии.

Обратный ток (IR) — ток при определенном обратном напряжении.

Постоянный ток в закрытом состоянии при определенном прямом напряжении (ID или Iзс).

Постоянное отпирающее напряжение управления (VGT или UУ).

Ток управления (IGT).

Максимальный ток управления электрода IGM.

Максимально допустимая рассеиваемая мощность на управляющем электроде (PG или Pу)

Принцип работы

Когда на тиристор подают напряжение он не проводит ток. Есть два способа включит его – подать напряжение между анодом и катодом достаточное для открытия, тогда его работа ничем не будет отличаться от динистора.

Другой способ – это подать кратковременный импульс на управляющий электрод. Ток открытия тиристора лежит в пределах 70-160 мА, хотя на практике эта величина, как и напряжение которое нужно приложить к тиристору зависит от конкретной модели и экземпляра полупроводникового прибора и даже от условий, в которых он работает, таких, например, как температура окружающей среды.

Кроме управляющего тока, есть такой параметр как ток удержания — это минимальный ток анода для удержания тиристора в открытом состоянии.

После открытия тиристора управляющий сигнал можно отключать, тиристор будет открыт до тех пор, пока через него протекает прямой ток и подано напряжение. То есть в цепи переменного тиристор будет открыт в течении той полуволны напряжение которой смещает тиристор в прямом направлении. Когда напряжение устремится к нулю, снизится и ток. Когда ток в цепи упадет ниже величины тока удержания тиристора — он закроется (выключится).

Полярность управляющего напряжения должна совпадать с полярностью напряжения между анодом и катодом, что вы наблюдаете на осциллограммах выше.

Управление симистором аналогично хоть и имеет некоторые особенности. Для управления симистором в цепи переменного тока нужно два импульса управляющего напряжения — на каждую полуволну синусоиды соответственно.

После подачи управляющего импульса в первой полуволне (условно положительной) синусоидального напряжения ток через симистор будет протекать до начала второй полуволны, после чего он закроется, как и обычный тиристор. После этого нужно подать еще один управляющий импульс для открытия симистора на отрицательной полуволне. Это наглядно проиллюстрировано на следующих осциллограммах.

Полярность управляющего напряжения должна соответствовать полярности приложенного напряжения между анодом и катодом. Из-за этого возникают проблемы при управлении симисторами с помощью цифровых логических схем или от выходов микроконтроллера. Но это легко решается путем установки симисторного драйвера, о чем мы поговорим позже.

Распространенные схемы управления тиристорами или симисторами

Самой распространенной схемой является симисторный или тиристорный регулятор.

Здесь тиристор открывается после того как на конденсаторе будет достаточная величина для его открытия. Момент открытия регулируется с помощью потенциометра или переменного резистора. Чем больше его сопротивление — тем медленнее заряжается конденсатор. Резистор R2 ограничивает ток через управляющий электрод.

Эта схема регулирует оба полупериода, то есть вы получаете полную регулировку мощности почти от 0% и почти до 100%. Это удалось достичь, установив регулятор в диодном мосте, таким образом регулируется одна из полуволн.

Упрощенная схема изображена ниже, здесь регулируется лишь половина периода, вторая полуволна проходит без изменения через диод VD1. Принцип работы аналогичен.

Симисторный регулятор без диодного моста позволяет управлять двумя полуволнами.

По принципу действия почти аналогична предыдущим, но построена на симисторе с её помощью регулируются уже обе полуволны. Отличия заключаются в том, что здесь импульс управления подаётся с помощью двунаправленного динистора DB3, после того как конденсатор зарядится до нужного напряжения, обычно это 28-36 Вольт. Скорость зарядки также регулируется переменным резистором или потенциометром. Такая схема реализована в большинстве бытовых диммеров.

Такие схемы регулировки напряжения называется СИФУ — система импульсного фазового управления.

На рисунке выше изображен вариант управления симистором с помощью микроконтроллера, на примере популярной платформы Arduino. Симисторный драйвер состоит из оптосимистора и светодиода. Так как в выходной цепи драйвера установлен оптосимистор на управляющий электрод всегда подаётся напряжение нужной полярности, но здесь есть некоторые нюансы.

Дело в том, что для регулировки напряжения с помощью симистора или тиристора нужно подавать управляющий сигнал в определенный момент времени, так чтобы срез фазы происходил до нужной величины. Если наугад стрелять управляющими импульсами — схема работать конечно будет, но регулировок добиться не выйдет, поэтому нужно определять момент перехода полуволны через ноль.

Так как для нас не имеет значения полярность полуволны в настоящий момент времени — достаточно просто отслеживать момент перехода через ноль. Такой узел в схеме называют детектор нуля или нуль-детектор, а в англоязычных источниках «zero crossing detector circuit» или ZCD. Вариант такой схемы с детектором перехода через ноль на транзисторной оптопаре выглядит следующим образом:

Оптодрайверов для управления симисторами есть множество, типовые – это линейка MOC304x, MOC305x, MOC306X, произведенные компанией Motorola и другими. Более того – эти драйверы обеспечивают гальваническую развязку, что убережет ваш микроконтроллер в случае пробоя полупроводникового ключа, что вполне возможно и вероятно. Также это повысит безопасность работы с цепями управления, полностью разделив цепь на «силовую» и «оперативную».

Заключение

Мы рассказали базовые сведения о тиристорах и симисторах, а также управлении ими в цепях с «переменкой». Стоит отметить, что мы не затрагивали тему запираемых тиристоров, если вас интересует этот вопрос – пишите комментарии и мы рассмотрим их подробнее. Также не были рассмотрены нюансы использования и управления тиристорами в силовых индуктивных цепях. Для управления «постоянкой» лучше использовать транзисторы, поскольку в этом случае вы решаете, когда ключ откроется, а когда он закроется, повинуясь управляющему сигналу…

Тиристоры составляют наиболее широкий класс полупроводниковых приборов с отрицательным сопротивлением и предназначены в основном для коммутации токов и напряжений в сильноточных схемах. Большое число типов тиристоров с разнообразными характеристиками определяют многообразие ключевых и коммутирующих схем на их основе, тем не менее, общее свойство этих приборов — S-образная вольтамперная характеристика — позволяет обобщенно подходить к анализу статических и динамических свойств тиристорных ключей.

Для обеспечения работы ключа в двух устойчивых режимах его нагрузочная прямая должна пересекать вольт-амперную характеристику в трех точках (/, 2, 3) (рис. . )) из которых положения 1 и 3 являются устойчивыми. Если при отсутствии входного сигнала приложенное к тиристору прямое напряжение не превышает UВКЛ, то ключ находится в закрытом состоянии. Однако с приближением напряжения на тиристоре к величине, равной UВКЛ, закрытое состояние оказывается неустойчивым. Более того, некоторые образцы тиристоров могут самопроизвольно отпираться при выдержке под напряжением, значительно меньшем UВКЛ, что проявляется особенно сильно с увеличением, температуры. Поэтому закрытое состояние тиристора характеризуется лишь частью напряжения UВКЛ, т. е. максимально допустимым прямым напряжением UПР.МАКС, находясь под которым прибор должен оставаться закрытым в течение всего срока службы.

Для трехэлектродных тиристоров значение UПР.МАКС можно увеличить, если зашунтировать управляющий переход или подать на него отрицательное смещение, что вызывает протекание в цепи управляющего электрода запирающего тока IУ.ОБР, причем в случае шунтирования управляющего перехода ток IУ.ОБР является частью тока анода, ответвляющейся в цепь шунта.

Сопротивление тиристорного ключа в закрытом состоянии определяется током утечки в прямом направлении IУТ, измеренным при напряжении UПР.МАКС и максимально допустимой температуре, и током IК0 центрального перехода П2. Это позволяет использовать в качестве эквивалентной схемы тиристора в закрытом состоянии сопротивление, величина которого равна RОБР, и источник тока IК0 .

Сопротивление ключа в открытом состоянии определяется остаточным напряжением UОБР, измеренным при протекании максимального прямого тока IПР.МАХ, который задается исходя из максимально допустимой мощности рассеивания на тиристоре РМАХ. Это позволяет заменить открытый тиристор эквивалентным сопротивлением RПР. величина которого равна RПР = UОСТ/ IПР.МАХ и источником напряжения UОСТ.

Переключение тиристора из закрытого состояния в открытое должно осуществляться подачей отпирающего импульса в цепь управления для трехэлектродных приборов — триодных (ТТ) и запираемых (ЗТ) тиристоров или в цепь анод-катод для диодных тиристоров (ДТ). Между амплитудой импульса UВКЛ.ИМП, переключающего ДТ в открытое состояние, которую в соответствии со справочными обозначениями, принятыми для диодных тиристоров, будем обозначать UПУСК, и статическим значением UВКЛ не существует корреляционного соответствия. Амплитуда UПУСК в основном зависит от длительности фронта импульса отпирающего напряжения на аноде тиристора tФ, емкости участка анод-катод закрытого диодного тиристора CДТ≈ CП2 где CП2 — емкость центрального р-n перехода, а следовательно, и от внутреннего сопротивления генератора отпирающих импульсов RВН.

Для отпирания импульсного ключа, выполненного на трехэлектродном приборе (ТТ или ЗТ), и запирания ключа на ЗТ необходимо обеспечить протекание определенного импульса тока в цепи управления тиристора. Амплитуда этого импульса, прежде всего, зависит от его длительности, а при запирании — и от величины прямого тока анода IПР, протекающего через открытый тиристор.

Одним из основных параметров, характеризующих процесс отпирания трехэлектродных тиристоров, является импульсный ток спрямления IСПР, под которым следует понимать минимальную амплитуду положительного импульса тока управления заданной длительности, переключающего тиристор в открытое состояние при определенном напряжении на аноде.

Длительность процесса отпирания характеризуется временем задержки tЗ (ток анода возрастает до 0,1 IПР) и временем установления прямого сопротивления tУСТ (ток анода изменяется от 0, IПР до 0,9 IПР), которые в сумме составляют время включения tВКЛ, а длительность процесса запирания характеризуется временем запаздывания tЗП (ток анода уменьшается до 0,9 IПР) и временем спада tСП (ток анода изменяется от 0,9 IПР до 0,1 IПР), которые в сумме составляют время запирания tЗАП.

Время переключения тиристорного ключа, несмотря на действие сильной внутренней положительной обратной связи составляет существенно большую величину, чем аналогичный параметр у транзисторных ключей. Это объясняется режимом глубокого насыщения p-n-p-n — структуры и связанным с ним накоплением и рассасыванием большого объемного заряда. Из-за этого время включения тиристора составляет единицы микросекунд, а выключения — десятки и сотни микросекунд, уменьшаясь у высокочастотных тиристоров и тиристоров, прямой ток которых существенно меньше максимально допустимого.

Заметим, что при активно-индуктивном характере нагрузки тиристорного ключа нарастание прямого тока определяется не только и не столько инерционностью самого прибора, сколько постоянной времени нагрузки. Для таких ключей длительность управляющих импульсов выбирается не только по минимально заданным справочным данным, но и в зависимости от постоянной времени нагрузки, учитывая, что в течении длительности импульса управления прямой ток должен успеть превысить величину IВЫКЛ.

К числу параметров, характеризующих отпирание тиристорного ключа, следует отнести и максимально допустимую скорость нарастания анодного тока (dIПР/dt)MAX. Ограничение скорости (dIПР/dt) сверху обусловлено влиянием неодномерных явлений на процесс отпирания тиристора и оказывается особенно сильным в режимах, когда амплитуда импульса прямого тока IПР.ИМП >> IПР.МАХ. Значения (dIПР/dt) иIПР.ИМП.МАХ. зависят от длительности импульсов прямого тока и частоты их следования.

Построение и расчет цепей отпирания, выключения и запирания тиристорных ключей являются первоочередными задачами, которые приходится решать при проектировании тиристорных устройств. При этом под выключением тиристоров понимается их выключение пo анодной цепи, а под запиранием — выключение по цепи управляющего электрода.

Анализ цепей отпирания. Цепь отпирания должна обеспечить включение от импульса сигнала управления, защиту тиристора от отпирающего импульса помехи и запас по минимально допустимому режиму входной цепи прибора. Эти требования необходимо удовлетворить в заданном диапазоне внешних, например, температурных, воздействий для любого тиристора выбранного типа.

Для обеспечения гарантированного включения тиристора и исключения его срабатывания от сигнала помехи UПОМ необходимо удовлетворить неравенства

(4.7.1)

(4.7.2)

где UПОМ.У и IПОМ.У — допустимые значения напряжения и тока помехи, действующей в управляющей цепи.

В случае индуктивного характера нагрузки (рис. 4.7.1-а) длительность импульса управления необходимо увеличить до значения

Для уменьшения длительности управляющих импульсов индуктивную нагрузку целесообразно шунтировать активным сопротивлением или последовательной RС-цепью (рис. 4.7.1-б и -в), параметры которых для схемы рис. 4.7.1, а выбираются из условия

а для схемы рис. 4.7.1.

;

Применение резистивно-емкостного шунта уменьшает потери мощности по сравнению с чисто резистивным шунтом, однако при

в схеме могут возникнуть колебательные процессы.Основные схемы цепей отпирания ключей на тиристорах показаны на рис. 4.7.2. Включение диода в управляющую цепь тиристора (рис. 4.7.2, —а и —б) исключает протекание обратного тока через управляющий переход, что не допускается для обычных триодных тиристоров, а включение RШ повышает устойчивость тиристоров против самопроизвольного включения В схеме (рис. 4.7.2-б) роль сопротивления шунта играет малое по постоянному току сопротивление выходной обмотки трансформатора. Включение разделительной емкости CР в схеме рис. 4.7.2-в позволяет сформировать управляющий импульс с формой, близкой к оптимальной, т. е. крутым и большим по амплитуде передним фронтом и экспоненциально убывающей вершиной.

Схемы цепей отпирания ключей на диодных тиристорах приведены на рис. 4.7.2 г-е. При подаче короткого импульса положительной (рис 4.7.2-г) или отрицательной (рис. 4.7.2-д) полярности в цепи анод — катод тиристора через емкость центрального перехода CП2 = CS протекает ток, который обеспечивает накопление в базах S заряда QВКЛ, необходимого для отпирания прибора. Диод D1 увеличивает входное сопротивление схемы. Для отпирания S в схеме рис. 4.7.2-д должны выполняться неравенства

и

а в схеме рис. 4.7.2 —г и д — неравенства

и

Анализ цепей выключения.Для выключения тиристора по аноду необходимо уменьшить протекающий через тиристор ток до величины меньшей IВЫКЛ.MIN, на время большее tВЫКЛ. В цепях постоянного тока эта задача решается с помощью транзисторного ключа или коммутирующих реактивных элементов

Схемы выключения тиристорного ключа с последовательным и параллельным транзисторами показаны на рис. 4.7.3 –а и —б. Последовательный

транзистор, запираясь оложительным импульсом, прерывает протекание тока через тиристор на время tИ > tВЫКЛ. Дополнительное подключение Е повышает надежность выключения, компенсируя ток IК0 закрытого транзистора, и способствует повышению скорости рассасывания объемного заряда и, тем самым, уменьшает время выключения тиристора.

В схеме с параллельным транзистором при его отпирании основная часть анодного тока тиристора ответвляется через транзистор, прямой ток тиристора уменьшается ниже IВЫКЛ.MIN и тиристор запирается. Для повышения надежности запирания последовательно с тиристором можно включить диод D, который увеличивает остаточное напряжение и сопротивление шунтируемой транзистором цепи и тем самым уменьшает протекающий в ней при открытом транзисторе ток.

Поскольку в тиристорных ключах с транзисторными схемами выключения рассасывание накопленного в структуре заряда происходит только за счет процессов рекомбинации, то время выключения тиристоров затягивается, а амплитуды коммутируемых токов и напряжений, определяемые характеристиками транзисторов, ограничивают область применения тиристорных ключей. Такие схемы выключения применяются только для маломощных тиристоров.

Более широко в импульсной технике используются схемы выключения с помощью заряженного конденсатора и вспомогательного тиристора. Суть работы этих схем выключения заключается в том, что предварительно заряженный конденсатор с помощью вспомогательного тиристора подключается к основному тиристору таким образом, что ток его разряда направлен навстречу прямому току основного тиристора, что обеспечивает его форсированное запирание. Коммутирующий конденсаторС может быть подключен с помощью вспомогательного тиристора S2 параллельно основному тиристору S1 (рис. 4.7.4 –а-в), параллельно нагрузке (рис. 4.7.5 -г и д) или к соединенным последовательно тиристору S1 и нагрузке (рис. 4.7.4-е). Соответственно различают параллельную (рис. 4.7.4, а-д) и последовательную (рис. 4.7.4 -е) коммутации.

Параметры коммутирующей емкостиС и дросселя L рассчитывают исходя из условия, при котором на основном тиристоре за время перезаряда конденсатора до нуля сохраняется обратное напряжение течение отрезка времени длительностью не меньше tВЫКЛ. Заряд конденсаторов С обеспечивается специальной зарядной цепью, которая на рис. 4.7.4-б-е не показана.

vi-pole.ru

Управление мощной нагрузкой · Вадим Великодный

06 Jan 2017На практике часто возникает необходимость управлять при помощи цифровой схемы (например, микроконтроллера) каким-то мощным электрическим прибором. Это может быть мощный светодиод, потребляющий большой ток, или прибор, питающийся от электрической сети. Рассмотрим типовые решения этой задачи.

Будем считать, что нам нужно только включать или выключать нагрузку с низкой частотой. Части схем, решающие эту задачу, называют ключами. ШИМ-регуляторы, диммеры и прочее рассматривать не будем (почти).

Условно можно выделить 3 группы методов:

- Управление нагрузкой постоянного тока.

- Транзисторный ключ на биполярном транзисторе.

- Транзисторный ключ на МОП-транзисторе (MOSFET).

- Транзисторный ключ на IGBT.

- Управление нагрузкой переменного тока.

- Тиристорный ключ.

- Симисторный ключ.

- Универсальный метод.

Выбор способа управления зависит как от типа нагрузки, так и от вида применяемой цифровой логики. Если схема построена на ТТЛ-микросхемах, то следует помнить, что они управляются током, в отличие от КМОП, где управление осуществляется напряжением. Иногда это важно.

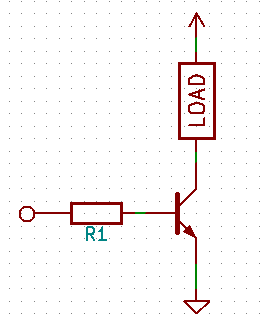

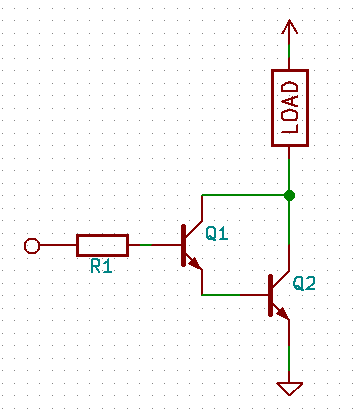

Простейший ключ

Простейший ключ на биполярном транзисторе проводимости n-p-n выглядит следующим образом.

Вход слева подключается к цифровой схеме. Если у нас цифровая схема построена на основе КМОП-логики с двухтактным («push-pull») выходом, то логическая «1» фактически означает подключение этого входа к питанию, а логический «0» — к земле.

Таким образом, при подаче «1» на вход нашей схемы ток от источника питания потечёт через резистор R1, базу и эмиттер на землю. При этом транзистор откроется (если, конечно, ток достаточно большой), и ток сможет идти через переход коллектор — эмиттер, а значит и через нагрузку.

Резистор R1 играет важную роль — он ограничивает ток через переход база — эмиттер. Если бы его не было, ток не был бы ничем ограничен и просто испортил бы управляющую микросхему (ведь именно она связывает линию питания с транзистором).

Максимальный ток через один выход микроконтроллера обычно ограничен значением около 25 мА (для STM32). В интернете можно встретить утверждения, что микроконтроллеры AVR выдерживают ток в 200 мА, но это относится ко всем выводам в сумме. Предельное допустимое значение тока на один вывод примерно такое же — 20-40 мА.

Это, кстати, означает, что подключать светодиоды напрямую к выводам нельзя. Без токоограничивающих резисторов, микросхема просто сгорит, а с ними светодиодам не будет хватать тока, чтобы светить ярко.

Обратите внимание, что нагрузка (LOAD) подключена к коллектору, то есть «сверху». Если подключить её «снизу», у нас возникнет несколько проблем.

Допустим, мы хотим при помощи 5 В (типичное значение для цифровых схем) управлять нагрузкой в 12 В. Это значит, что на базе мы можем получить максимум 5 В. А с учётом падения напряжения на переходе база — эмиттер, на эмиттере будет напряжение ещё меньше. Если падение напряжения на переходе равно 0,7 В,то получаем, что на нагрузку остаётся только 4,3 В, чего явно недостаточно. Если это, например, реле, оно просто не сработает. Напряжение не может быть выше, иначе тока через базу вообще не будет. Наличие падения напряжения на нагрузке также приведёт к уменьшению тока через базу.

Для расчёта сопротивления R1 нужно вспомнить соотношение для упрощённой модели транзистора:

Коэффициент $\beta$ — это коэффициент усиления по току. Его ещё обозначают $h_{21э}$ или $h_{FE}$. У разных транзисторов он разный.

Зная мощность нагрузки $P$ и напряжение питания $V$, можно найти ток коллектора, а из него и ток базы:

По закону Ома получаем:

Коэффициент $\beta$ не фиксированная величина, он может меняться даже для одного транзистора в зависимости от режима работы, поэтому лучше брать значение тока базы при расчёте чуть больше, чтобы был запас по току коллектора. Главное помнить, что ток базы не должен превышать предельно допустимое для микросхемы.

Также важно при выборе модели транзистора помнить о предельном токе коллектора и напряжении коллектор — эмиттер.

Ниже как пример приведены характеристики некоторых популярных транзисторов с проводимостью n-p-n.

| Модель | $\beta$ | $\max\ I_{к}$ | $\max\ V_{кэ}$ |

|---|---|---|---|

| КТ315Г | 50…350 | 100 мА | 35 В |

| КТ3102Е | 400…1000 | 100 мА | 50 В |

| MJE13002 | 25…40 | 1,5 А | 600 В |

| 2SC4242 | 10 | 7 А | 400 В |

Модели выбраны случайно, просто это транзисторы, которые легко найти или откуда-то выпаять. Для ключа в рассматриваемой схеме, конечно, можно использовать любой n-p-n-транзистор, подходящий по параметрам и цене.

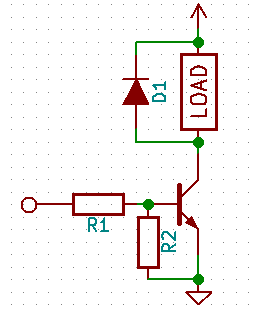

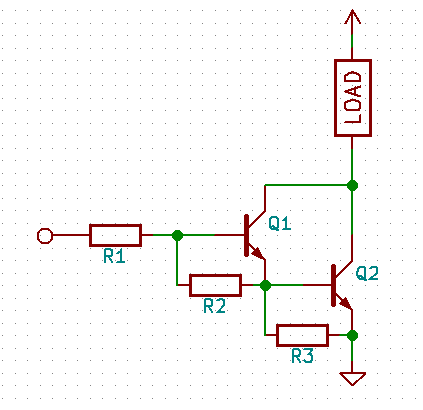

Доработка схемы

Если вход схемы подключен к push-pull выходу, то особой доработки не требуется. Рассмотрим случай, когда вход — это просто выключатель, который либо подтягивает базу к питанию, либо оставляет её «висеть в воздухе». Тогда для надёжного закрытия транзистора нужно добавить ещё один резистор, выравнивающий напряжение между базой и эмиттером.

Кроме того, нужно помнить, что если нагрузка индуктивная, то обязательно нужен защитный диод. Дело в том, что энергия, запасённая магнитным полем, не даёт мгновенно уменьшить ток до нуля при отключении ключа. А значит, на контактах нагрузки возникнет напряжение обратной полярности, которое легко может нарушить работу схемы или даже повредить её.

Совет касательно защитного диода универсальный и в равной степени относится и к другим видам ключей.

Если нагрузка резистивная, то диод не нужен.

В итоге усовершенствованная схема принимает следующий вид.

Резистор R2 обычно берут с сопротивлением, в 10 раз большим, чем сопротивление R1, чтобы образованный этими резисторами делитель не понижал слишком сильно напряжение между базой и эмиттером.

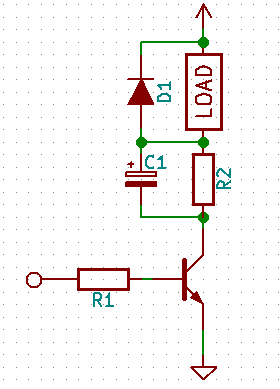

Для нагрузки в виде реле можно добавить ещё несколько усовершенствований. Оно обычно кратковременно потребляет большой ток только в момент переключения, когда тратится энергия на замыкание контакта. В остальное время ток через него можно (и нужно) ограничить резистором, так как удержание контакта требует меньше энергии.

Для этого можно применить схему, приведённую ниже.

В момент включения реле, пока конденсатор C1 не заряжен, через него идёт основной ток. Когда конденсатор зарядится (а к этому моменту реле перейдёт в режим удержания контакта), ток будет идти через резистор R2. Через него же будет разряжаться конденсатор после отключения реле.

Ёмкость C1 зависит от времени переключения реле. Можно взять, например, 10 мкФ.

С другой стороны, ёмкость будет ограничивать частоту переключения реле, хоть и на незначительную для практических целей величину.

Пример расчёта простой схемы

Пусть, например, требуется включать и выключать светодиод с помощью микроконтроллера. Тогда схема управления будет выглядеть следующим образом.

Пусть напряжение питания равно 5 В.

Характеристики (рабочий ток и падение напряжения) типичных светодиодов диаметром 5 мм можно приблизительно оценить по таблице.

| Цвет | $I_{LED}$ | $V_{LED}$ |

|---|---|---|

| Красный | 20 мА | 1,9 В |

| Зеленый | 20 мА | 2,3 В |

| Желтый | 20 мА | 2,1 В |

| Синий (яркий) | 75 мА | 3,6 В |

| Белый (яркий) | 75 мА | 3,6 В |

Пусть используется белый светодиод. В качестве транзисторного ключа используем КТ315Г — он подходит по максимальному току (100 мА) и напряжению (35 В). Будем считать, что его коэффициент передачи тока равен $\beta = 50$ (наименьшее значение).

Итак, если падение напряжения на диоде равно $V_{LED} = 3{,}6\,В$, а напряжение насыщения транзистора $V_{CE} = 0{,}4\,В$ то напряжение на резисторе R2 будет равно $V_{R2} = 5{,}0 — 3{,}6 — 0{,}4 = 1\,В$. Для рабочего тока светодиода $I_{LED} = 0{,}075\,А$ получаем

Значение сопротивление было округлено, чтобы попасть в ряд E12.

Для тока $I_{LED} = 0{,}075\,А$ управляющий ток должен быть в $\beta = 50$ раз меньше:

Падение напряжения на переходе эмиттер — база примем равным $V_{EB} = 0{,}7\,В$.

Отсюда

Сопротивление округлялось в меньшую сторону, чтобы обеспечить запас по току.

Таким образом, мы нашли значения сопротивлений R1 и R2.

Транзистор Дарлингтона

Если нагрузка очень мощная, то ток через неё может достигать нескольких ампер. Для мощных транзисторов коэффициент $\beta$ может быть недостаточным. (Тем более, как видно из таблицы, для мощных транзисторов он и так невелик.)

В этом случае можно применять каскад из двух транзисторов. Первый транзистор управляет током, который открывает второй транзистор. Такая схема включения называется схемой Дарлингтона.

В этой схеме коэффициенты $\beta$ двух транзисторов умножаются, что позволяет получить очень большой коэффициент передачи тока.

Для повышения скорости выключения транзисторов можно у каждого соединить эмиттер и базу резистором.

Сопротивления должны быть достаточно большими, чтобы не влиять на ток база — эмиттер. Типичные значения — 5…10 кОм для напряжений 5…12 В.

Выпускаются транзисторы Дарлингтона в виде отдельного прибора. Примеры таких транзисторов приведены в таблице.

| Модель | $\beta$ | $\max\ I_{к}$ | $\max\ V_{кэ}$ |

|---|---|---|---|

| КТ829В | 750 | 8 А | 60 В |

| BDX54C | 750 | 8 А | 100 В |

В остальном работа ключа остаётся такой же.

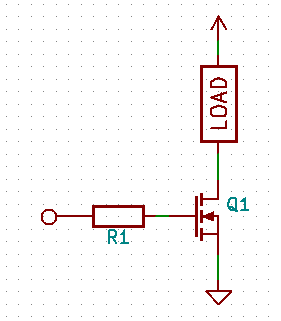

Простейший ключ

В дальнейшем полевым транзистором мы будет называть конкретно MOSFET, то есть полевые транзисторы с изолированным затвором (они же МОП, они же МДП). Они удобны тем, что управляются исключительно напряжением: если напряжение на затворе больше порогового, то транзистор открывается. При этом управляющий ток через транзистор пока он открыт или закрыт не течёт. Это значительное преимущество перед биполярными транзисторами, у которых ток течёт всё время, пока открыт транзистор.

Также в дальнейшем мы будем использовать только n-канальные MOSFET (даже для двухтактных схем). Это связано с тем, что n-канальные транзисторы дешевле и имеют лучшие характеристики.

Простейшая схема ключа на MOSFET приведена ниже.

Опять же, нагрузка подключена «сверху», к стоку. Если подключить её «снизу», то схема не будет работать. Дело в том, что транзистор открывается, если напряжение между затвором и истоком превышает пороговое. При подключении «снизу» нагрузка будет давать дополнительное падение напряжения, и транзистор может не открыться или открыться не полностью.

Несмотря на то, что MOSFET управляется только напряжением и ток через затвор не идёт, затвор образует с подложкой паразитный конденсатор. Когда транзистор открывается или закрывается, этот конденсатор заряжается или разряжается через вход ключевой схемы. И если этот вход подключен к push-pull выходу микросхемы, через неё потечёт довольно большой ток, который может вывести её из строя.

При управлении типа push-pull схема разряда конденсатора образует, фактически, RC-цепочку, в которой максимальный ток разряда будет равен

где $V$ — напряжение, которым управляется транзистор.

Таким образом, достаточно будет поставить резистор на 100 Ом, чтобы ограничить ток заряда — разряда до 10 мА. Но чем больше сопротивление резистора, тем медленнее он будет открываться и закрываться, так как постоянная времени $\tau = RC$ увеличится. Это важно, если транзистор часто переключается. Например, в ШИМ-регуляторе.

Основные параметры, на которые следует обращать внимание — это пороговое напряжение $V_{th}$, максимальный ток через сток $I_D$ и сопротивление сток — исток $R_{DS}$ у открытого транзистора.

Ниже приведена таблица с примерами характеристик МОП-транзисторов.

| Модель | $V_{th}$ | $\max\ I_D$ | $\max\ R_{DS}$ |

|---|---|---|---|

| 2N7000 | 3 В | 200 мА | 5 Ом |

| IRFZ44N | 4 В | 35 А | 0,0175 Ом |

| IRF630 | 4 В | 9 А | 0,4 Ом |

| IRL2505 | 2 В | 74 А | 0,008 Ом |

Для $V_{th}$ приведены максимальные значения. Дело в том, что у разных транзисторов даже из одной партии этот параметр может сильно отличаться. Но если максимальное значение равно, скажем, 3 В, то этот транзистор гарантированно можно использовать в цифровых схемах с напряжением питания 3,3 В или 5 В.

Сопротивление сток — исток у приведённых моделей транзисторов достаточно маленькое, но следует помнить, что при больших напряжениях управляемой нагрузки даже оно может привести к выделению значительной мощности в виде тепла.

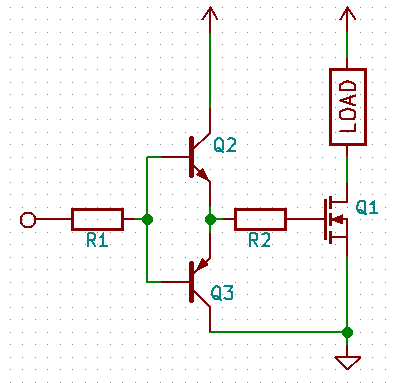

Схема ускоренного включения

Как уже было сказано, если напряжение на затворе относительно истока превышает пороговое напряжение, то транзистор открывается и сопротивление сток — исток мало. Однако, напряжение при включении не может резко скакнуть до порогового. А при меньших значениях транзистор работает как сопротивление, рассеивая тепло. Если нагрузку приходится включать часто (например, в ШИМ-контроллере), то желательно как можно быстрее переводить транзистор из закрытого состояния в открытое и обратно.

Относительная медленность переключения транзистора связана опять же с паразитной ёмкостью затвора. Чтобы паразитный конденсатор зарядился как можно быстрее, нужно направить в него как можно больший ток. А так как у микроконтроллера есть ограничение на максимальный ток выходов, то направить этот ток можно с помощью вспомогательного биполярного транзистора.

Кроме заряда, паразитный конденсатор нужно ещё и разряжать. Поэтому оптимальной представляется двухтактная схема на комплементарных биполярных транзисторах (можно взять, например, КТ3102 и КТ3107).

Ещё раз обратите внимание на расположение нагрузки для n-канального транзистора — она расположена «сверху». Если расположить её между транзистором и землёй, из-за падения напряжения на нагрузке напряжение затвор — исток может оказаться меньше порогового, транзистор откроется не полностью и может перегреться и выйти из строя.

Драйвер полевого транзистора

Если всё же требуется подключать нагрузку к n-канальному транзистору между стоком и землёй, то решение есть. Можно использовать готовую микросхему — драйвер верхнего плеча. Верхнего — потому что транзистор сверху.

Выпускаются и драйверы сразу верхнего и нижнего плеч (например, IR2151) для построения двухтактной схемы, но для простого включения нагрузки это не требуется. Это нужно, если нагрузку нельзя оставлять «висеть в воздухе», а требуется обязательно подтягивать к земле.

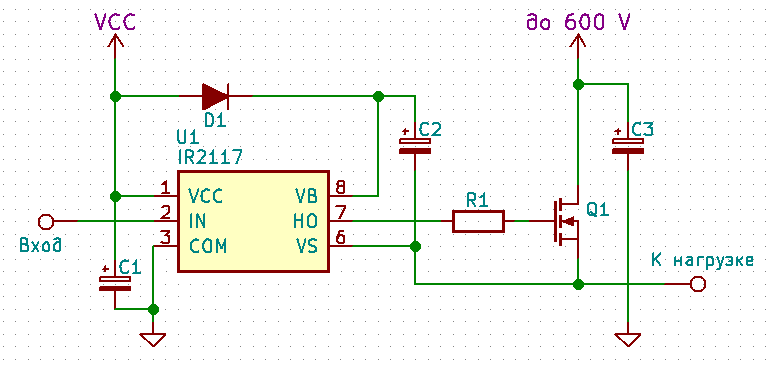

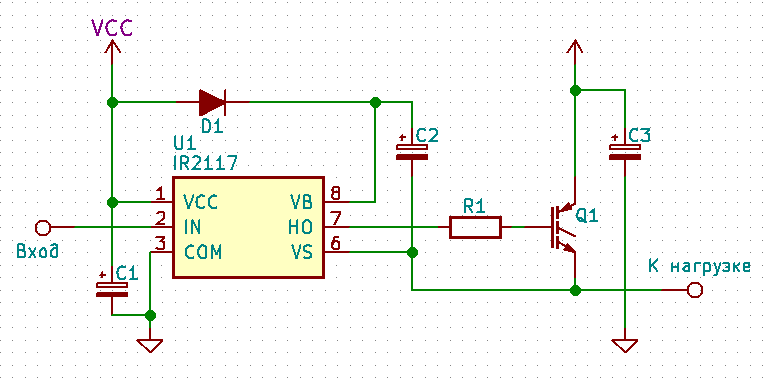

Рассмотрим схему драйвера верхнего плеча на примере IR2117.

Схема не сильно сложная, а использование драйвера позволяет наиболее эффективно использовать транзистор.

IGBT

Ещё один интересный класс полупроводниковых приборов, которые можно использовать в качестве ключа — это биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT).

Они сочетают в себе преимущества как МОП-, так и биполярных транзисторов: управляются напряжением, имеют большие значения предельно допустимых напряжений и токов.

Управлять ключом на IGBT можно так же, как и ключом на MOSFET. Из-за того, что IGBT применяются больше в силовой электронике, они обычно используются вместе с драйверами.

Например, согласно даташиту, IR2117 можно использовать для управления IGBT.

Пример IGBT — IRG4BC30F.

Все предыдущие схемы отличало то, что нагрузка хоть и была мощной, но работала от постоянного тока. В схемах была чётко выраженные земля и линия питания (или две линии — для контроллера и нагрузки).

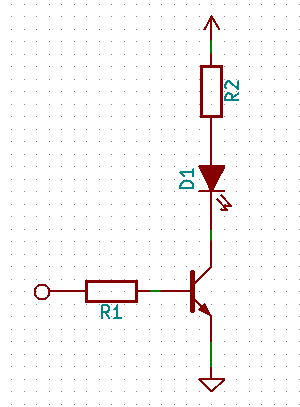

Для цепей переменного тока нужно использовать другие подходы. Самые распространённые — это использование тиристоров, симисторов и реле. Реле рассмотрим чуть позже, а пока поговорим о первых двух.

Тиристоры и симисторы

Тиристор — это полупроводниковый прибор, который может находится в двух состояниях:

- открытом — пропускает ток, но только в одном направлении,

- закрытом — не пропускает ток.

Так как тиристор пропускает ток только в одном направлении, для включения и выключения нагрузки он подходит не очень хорошо. Половину времени на каждый период переменного тока прибор простаивает. Тем не менее, тиристор можно использовать в диммере. Там он может применяться для управления мощностью, отсекая от волны питания кусочек требуемой мощности.

Симистор — это, фактически двунаправленный тиристор. А значит он позволяет пропускать не полуволны, а полную волну напряжения питания нагрузки.

Открыть симистор (или тиристор) можно двумя способами:

- подать (хотя бы кратковременно) отпирающий ток на управляющий электрод;

- подать достаточно высокое напряжение на его «рабочие» электроды.

Второй способ нам не подходит, так как напряжение питания у нас будет постоянной амплитуды.

После того, как симистор открылся, его можно закрыть поменяв полярность или снизив ток через него то величины, меньшей чем так называемый ток удержания. Но так как питание организовано переменным током, это автоматически произойдёт по окончании полупериода.

При выборе симистора важно учесть величину тока удержания ($I_H$). Если взять мощный симистор с большим током удержания, ток через нагрузку может оказаться слишком маленьким, и симистор просто не откроется.

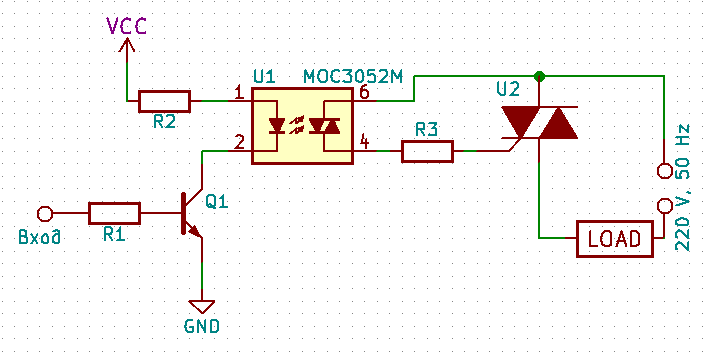

Симисторный ключ

Для гальванической развязки цепей управления и питания лучше использовать оптопару или специальный симисторный драйвер. Например, MOC3023M или MOC3052.

Эти оптопары состоят из инфракрасного светодиода и фотосимистора. Этот фотосимистор можно использовать для управления мощным симисторным ключом.

В MOC3052 падение напряжения на светодиоде равно 3 В, а ток — 60 мА, поэтому при подключении к микроконтроллеру, возможно, придётся использовать дополнительный транзисторный ключ.

Встроенный симистор же рассчитан на напряжение до 600 В и ток до 1 А. Этого достаточно для управления мощными бытовыми приборами через второй силовой симистор.

Рассмотрим схему управления резистивной нагрузкой (например, лампой накаливания).

Таким образом, эта оптопара выступает в роли драйвера симистора.

Существуют и драйверы с детектором нуля — например, MOC3061. Они переключаются только в начале периода, что снижает помехи в электросети.

Резисторы R1 и R2 рассчитываются как обычно. Сопротивление же резистора R3 определяется исходя из пикового напряжения в сети питания и отпирающего тока силового симистора. Если взять слишком большое — симистор не откроется, слишком маленькое — ток будет течь напрасно. Резистор может потребоваться мощный.

Нелишним будет напомнить, что 230 В в электросети (текущий стандарт для России, Украины и многих других стран) — это значение действующего напряжения. Пиковое напряжение равно $\sqrt2 \cdot 230 \approx 325\,В$.

Управление индуктивной нагрузкой

При управлении индуктивной нагрузкой, такой как электродвигатель, или при наличии помех в сети напряжение может стать достаточно большим, чтобы симистор самопроизвольно открылся. Для борьбы с этим явлением в схему необходимо добавить снаббер — это сглаживающий конденсатор и резистор параллельно симистору.

Снаббер не сильно улучшает ситуацию с выбросами, но с ним лучше, чем без него.

Керамический конденсатор должен быть рассчитан на напряжение, большее пикового в сети питания. Ещё раз вспомним, что для 230 В — это 325 В. Лучше брать с запасом.

Типичные значения: $C_1 = 0{,}01\,мкФ$, $R_4 = 33\,Ом$.

Есть также модели симисторов, которым не требуется снаббер. Например, BTA06-600C.

Примеры симисторов

Примеры симисторов приведены в таблице ниже. Здесь $I_H$ — ток удержания, $\max\ I_{T(RMS)}$ — максимальный ток, $\max\ V_{DRM}$ — максимальное напряжение, $I_{GT}$ — отпирающий ток.

| Модель | $I_H$ | $\max\ I_{T(RMS)}$ | $\max\ V_{DRM}$ | $I_{GT}$ |

|---|---|---|---|---|

| BT134-600D | 10 мА | 4 А | 600 В | 5 мА |

| MAC97A8 | 10 мА | 0,6 А | 600 В | 5 мА |

| Z0607 | 5 мА | 0,8 А | 600 В | 5 мА |

| BTA06-600C | 25 мА | 6 А | 600 В | 50 мА |

Электромагнитные реле

С точки зрения микроконтроллера, реле само является мощной нагрузкой, причём индуктивной. Поэтому для включения или выключения реле нужно использовать, например, транзисторный ключ. Схема подключения и также улучшение этой схемы было рассмотрено ранее.

Реле подкупают своей простотой и эффективностью. Например, реле HLS8-22F-5VDC — управляется напряжением 5 В и способно коммутировать нагрузку, потребляющую ток до 15 А.

Твердотельные реле

Главное преимущество реле — простота использования — омрачается несколькими недостатками:

- это механический прибор и контакты могу загрязниться или даже привариться друг к другу,

- меньшая скорость переключения,

- сравнительно большие токи для переключения,

- контакты щёлкают.

Часть этих недостатков устранена в так называемых твердотельных реле. Это, фактически, полупроводниковые приборы с гальванической развязкой, содержащие внутри полноценную схему мощного ключа.

Таким образом, в арсенале у нас достаточно способов управления нагрузкой, чтобы решить практически любую задачу, которая может возникнуть перед радиолюбителем.

- Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. Том 1. — М.: Мир, 1993.

- Управление мощной нагрузкой переменного тока

- Управление мощной нагрузкой постоянного тока. Часть 1

- Управление мощной нагрузкой постоянного тока. Часть 2

- Управление мощной нагрузкой постоянного тока. Часть 3

- Щелкаем реле правильно: коммутация мощных нагрузок

- Управление мощной нагрузкой переменного тока

- Управление MOSFET-ами #1

- Современные высоковольтные драйверы MOSFET- и IGBT-транзисторов

- Ключ на плечо! – особенности применения высоковольтных драйверов производства IR

Все схемы нарисованы в KiCAD. В последнее время для своих проектов использую именно его, очень удобно, рекомендую. С его помощью можно не только чертить схемы, но и проектировать печатные платы.

velikodniy.github.io

Тиристоры устройство схемы включения применение. Тиристорный ключ постоянного тока

♦ Как мы уже выяснили – тиристор, это полупроводниковый прибор, обладающий свойствами электрического вентиля. Тиристор с двумя выводами (А — анод, К — катод) , это динистор. Тиристор с тремя выводами (А – анод, К – катод, Уэ – управляющий электрод) , это тринистор, или в обиходе его называют просто тиристор.

♦ С помощью управляющего электрода (при определенных условиях) можно изменять электрическое состояние тиристора, то есть переводить его из состояния «выключено» в состояние «включено».

Тиристор открывается в случае, если приложенное напряжение между анодом и катодом превысит величину U = Uпр , то есть величину напряжения пробоя тиристора;

Тиристор можно открыть и при напряжении меньше, чем Uпр между анодом и катодом (U

, если подать импульс напряжения положительной полярности между управляющим электродом и катодом.

♦ В открытом состоянии тиристор может находиться сколько угодно долго, пока на него подано питающее напряжение.

Тиристор можно закрыть:

- — если уменьшить напряжение между анодом и катодом до U = 0 ;

- — если снизить анодный ток тиристора до величины, меньше тока удержания Iуд .

- — подачей запирающего напряжения на управляющий электрод, (только для запираемых тиристоров).

Тиристор может также находиться в закрытом состоянии сколько угодно долго, до прихода запускающего импульса.

Тиристоры и динисторы работают как в цепях постоянного, так и в цепях переменного тока.

Работа динистора и тиристора в цепях постоянного тока.

Рассмотрим несколько практических примеров.

Первый пример применения динистора, это релаксационный генератор звуковых сигналов .

В качестве динистора используем КН102А-Б.

♦ Работает генератор следующим образом.

При нажатии кнопки Кн , через резисторы R1 и R2 постепенно заряжается конденсатор С (+ батареи – замкнутые контакты кнопки Кн – резисторы – конденсатор С – минус батареи).

Параллельно конденсатору подключена цепочка из телефонного капсюля и динистора. Через телефонный капсюль и динистор ток не протекает, так как динистор еще «заперт».

♦ При достижении на конденсаторе напряжения, при котором пробивается динистор, через катушку телефонного капсюля проходит импульс тока разряда конденсатора (С – катушка телефона – динистор — С). Слышен щелчок из телефона, конденсатор разрядился. Далее снова идет заряд конденсатора С и процесс повторяется.

Частота повторения щелчков зависит от емкости конденсатора и величины сопротивления резисторов R1 и R2 .

♦ При указанных на схеме номиналах напряжения, резисторов и конденсатора, частоту звукового сигнала с помощью резистора R2 можно менять в пределах 500 – 5000 герц. Телефонный капсюль необходимо использовать с низкоомной катушкой 50 – 100 Ом , не более, например телефонный капсюль ТК-67-Н .

Телефонный капсюль необходимо включать с соблюдением полярности, иначе не будет работать. На капсюле есть обозначение +(плюс) и – (минус).

♦ У этой схемы (рис 1) есть один недостаток. Из-за большого разброса параметров динистора КН102 (разное напряжение пробоя), в некоторых случаях, нужно будет увеличить напряжение источника питания до 35 – 45 вольт , что не всегда возможно и удобно.

Устройство управления, собранное на тиристоре, для включения – выключения нагрузки с помощью одной кнопки показано на рис 2.

Устройство работает следующим образом.

♦ В исходном состоянии тиристор закрыт и лампочка не горит.

Нажмем на кнопку Кн в течении 1 – 2 секунды . Контакты кнопки размыкаются, цепь катода тиристора разрывается.

В этот момент конденсатор С заряжается от источника питания через резистор R1 . Напряжение на конденсаторе достигает величины U источника питания.

Отпускаем кнопку Кн .

В этот момент конденсатор разряжается по цепи: резистор R2 – управляющий электрод тиристора – ка

transport63online.ru

принцип работы, схемы управления тиристорами, подробные видео разбор темы, фото тиристорного светодиода

Перед тем как разбираться с темой «тиристор – принцип работы», необходимо понять, что собой представляет этот небольшой прибор. По сути, это силовой ключ, только он всегда находится в открытом состоянии. Поэтому его часто называют не полностью управляемый ключ.

ТиристорНеобходимо отметить, что по своему устройству тиристор напоминает обыкновенный транзистор или диод. Правда, есть и существенные отличия. К примеру, диод – это полупроводниковый двухслойный элемент на кремневой основе (PN), транзистор – трехслойный (PNP или NPN), тиристор – четырехслойный (PNPN). То есть, у него три перехода p-n. Именно поэтому диодные выпрямители перед тиристорными являются менее эффективными. Это хорошо видно на схеме управления тиристорами.

Где применяются тиристоры

Область применения тиристоров обширна. К примеру, из них можно собрать инвертор для сварки или зарядное автомобильное устройство. Некоторые умельцы своими руками собирают даже генераторы. Самое важное, что тиристоры могут через себя пропускать токи и высокочастотные, и низкочастотные. Поэтому, собрав мост из этих приборов, можно изготовить трансформатор и для сварочного аппарата.

Cхема управления тиристором

Cхема управления тиристоромКонструкция и принцип действия

Состоит тиристорный ключ из трех частей:

- Анод.

- Катод.

- Вход.

Последний состоит из трех переходов p-n. При этом переключение переходов производится с очень большой скоростью. Вообще, принцип работы тиристора можно объяснить лучше, если рассмотреть схему связки двух транзисторов, связанных параллельно, как выключатели комплементарно регенеративного действия.

Конструкция тиристора

Конструкция тиристораИтак, самая простейшая схема двух транзисторов, совмещенных так, чтобы при пуске ток коллектора поступал на NPN второго прибора через каналы NPN первого. А в это же время ток проходит обратный путь через первый транзистор на второй. По сути, получается достаточно простая связка, где база-эмиттер одного из транзисторов, в нашем случае второго, получает ток от коллектора-эмиттера другого прибора, то есть, первого.

Цепь постоянного тока

В цепи постоянного тока тиристор работает по принципу подачи импульса положительной полярности, конечно, относительно катода. На длительность перехода из одного состояния в другое оказывает большое воздействие ряд характеристик. А именно:

- Вид нагрузки (индуктивный, активный и прочее).

- Скорость нарастания импульса и его амплитуда, имеется в виду ток нагрузки.

- Величина самой токовой нагрузки.

- Напряжение в цепи.

- Температура самого прибора.

Здесь самое важное, чтобы в сети, где установлен данный прибор, не произошло резкое возрастание напряжения. В этом случае может произойти самопроизвольное включение тиристора, а сигнал управления будет в это время отсутствовать.

Цепь переменного тока

В этой сети тиристорный ключ работает немного по-другому. Этот прибор дает возможность проводить несколько видов операций. К примеру:

- Включение и отключение цепи, в которое действует активная или активно-реактивная нагрузки.

- Можно изменять значение действующей нагрузки и ее средней величины за счет возможности изменять (регулировать) подачу самого сигнала управления.

Тиристор в цепи переменного тока.

Тиристор в цепи переменного тока.Но имейте в виду, что тиристорный ключ может пропускать сигнал только в одном направлении. Поэтому сами тиристоры устанавливаются в цепь, так сказать, во встречно-параллельном включении.

Управление тиристорами

В силовых электронных аппаратах чаще всего используется или фазное, или широтно-импульсное управление тиристором.

В первом случае регулировать токовую нагрузку можно за счет изменения углов или α, или θ. Это относится к принудительной нагрузке. Искусственную нагрузку можно регулировать только с помощью управляемого тиристора, который также называется запираемый.

При ШИМ (широтно-импульсной модуляции) во время Тоткр сигнал подается, а, значит, сам прибор находится в открытом состоянии, то есть, ток подается с напряжением Uн. В период времени Тзакр сигнал отсутствует, а сам прибор находится непроводящем состоянии.

Тиристорные светодиоды

Обычно тиристор и светодиод в одном светильнике не устанавливаются. Его место заменяет диод, который работает и на включение, и на отключение, как обычный ключ. Это связано с разными причинами, где основная – это конструкция и принцип действия самого прибора, который всегда находится в открытом состоянии. В настоящее время ученые изобрели так называемый тиристорный светодиод.

Тиристорный светодиод

Тиристорный светодиодВо-первых, тиристорный светодиод в своем составе кроме кремния имеет: галлий, алюминий, индий, мышьяк и сурьму. Во-вторых, спектр излучения при n-переходах между материалами создает волну длиною 1,95 мкм. А это достаточно большая оптическая мощность, если ее сравнивать с диодным элементом, который производит световые волны в том же диапазоне.

onlineelektrik.ru

Включение тиристора схема включения тиристора

Самое простое включение тиристора и симистора

В различных электронных устройствах в цепях переменного тока в качестве силовых ключей широко применяют тринисторы и симисторы. Данная статья призвана помочь в выборе схемы управления подобными приборами.

Самый простой способ управления тиристорами — это подача на управляющий электрод прибора постоянного тока с величиной, необходимой для его включения (рис. 1). Ключ SA1 на рис. 1 и на последующих рисунках — это любой элемент, обеспечивающий замыкание цепи: транзистор, выходной каскад микросхемы, оптрон и др. Этот способ прост и удобен, но обладает существенным недостатком — требуется довольно большая мощность управляющего сигнала. В табл. 1 приведены наиболее важные параметры для обеспечения надежного управления некоторыми самыми распространенными тиристорами (три первых позиции занимают тринисторы, остальные — симисторы). При комнатной температуре для гарантированного включения перечисленных тиристоров требуется ток управляющего электрода Iу вкл равный 70–160 мА. Следовательно, при напряжении питания, типовом для собранных на микросхемах узлов управления (10–15 В), требуется постоянная мощность 0,7–2,4 Вт.

Отметим, что полярность управляющего напряжения для тринисторов положительная относительно катода, а для симисторов — или отрицательная для обоих полупериодов, или совпадающая с полярностью напряжения на аноде. Также можно добавить, что часто в соответствии с указаниями по применению требуется шунтирование управляющего перехода тринисторов сопротивлением 51 Ом (R2 на рис. 1) и не требуется никакого шунтирования для симисторов.

Реальные величины тока управляющего электрода, достаточного для включения тиристора, обычно меньше цифр, приведенных в табл. 1, поэтому нередко идут на его снижение относительно гарантированных значений: для тринисторов — до 7–40 мА, для симисторов — до 50–60 мА. Такое снижение часто приводит к ненадежной работе устройств, и необходимости предварительной проверки или же подбора тиристоров. Уменьшение управляющего тока также может приводить к возникновению помех радиоприему, поскольку включение тиристоров при малых токах управляющего электрода происходит при относительно большом напряжении на аноде — несколько десятков вольт, что приводит к броскам тока через нагрузку и, следовательно, к мощным помехам.

Недостатком управления тиристорами постоянным током является гальваническая связь источника управляющего сигнала и сети. Если в схеме с симистором (рис. 1, б) при соответствующем включении сетевых проводов источник управляющего сигнала можно соединить с нулевым проводом, то при использовании тринистора (рис 1, а) такая возможность возникает лишь при исключении выпрямительного моста VD1–VD4. Последнее приводит к однополупериодной подаче напряжения на нагрузку и двукратному уменьшению поступаемой в нее мощности.

В настоящее время в связи с большой потребляемой мощностью запуск тиристоров постоянным током при бестрансформаторном питании пусковых узлов (с гасящим резистором или конденсатором) практически не используется.

Одним из вариантов снижения потребляемой узлом управления мощности является использование вместо постоянного тока непрерывной последовательности импульсов с относительно большой скважностью. Поскольку время включения типовых тринисторов составляет 10 мкс и менее, можно подавать на их управляющий электрод импульсы такой же длительности со скважностью, например, 5–10–20, что соответствует частоте 20–10–5 кГц. В этом случае потребляемая мощность также уменьшается в 5–10–20 раз соответственно.

Однако при таком способе управления выявляются некоторые новые недостатки. Во-первых, теперь тиристор включается не в самом начале полупериода сетевого напряжения, а в произвольные моменты времени, отстоящие от начала полупериода на время, не превышающее периода запускающих импульсов, т. е. 50–100–200 мкс.

За это время напряжение сети может возрасти примерно до 5–10–20 В. Это приводит к возникновению помех радиоприему и к некоторому уменьшению выходного напряжения, впрочем, малозаметному.

Существует еще одна проблема. Если при включении в начале полупериода во время действия запускающего импульса ток через тиристор не достигнет тока удержания (Iуд, табл. 1), тиристор после окончания импульса выключится. Следующий импульс вновь включит тиристор, и он не выключится лишь в том случае, если к моменту окончания импульса ток через него будет больше тока удержания. Таким образом, ток через нагрузку сначала будет иметь вид нескольких коротких импульсов и лишь потом — синусоидальную форму.

Если же нагрузка имеет активноиндуктивный характер (например, электродвигатель), ток через нее за время действия короткого включающего импульса может не успеть достичь величины тока удержания, даже когда мгновенное напряжение в сети максимально. Тиристор после окончания каждого импульса будет выключаться. Этот недостаток ограничивает снизу длительность запускающих импульсов и может свести на нет уменьшение потребляемой мощности.

Схема включения тиристора и симистора с импульсным запуском

Применение импульсного запуска облегчает гальваническую развязку между узлом управления и сетью, ибо ее может обеспечить даже небольшой трансформатор с коэффициентом трансформации, близким к 1:1. Его обычно наматывают на ферритовом кольце диаметром 16–20 мм с тщательно выполненной изоляцией между обмотками. Следует предостеречь от применения малогабаритных импульсных трансформаторов промышленного изготовления. Как правило, они имеют низкое напряжение изоляции (около 50–100 В) и могут служить причиной поражения электрическим током, если при использовании прибора будет считаться, что цепь управления изолирована от сети.

Схема включения тиристора и симистора с импульсным запуском.

Снижение требуемой при импульсном управлении мощности и возможность введения гальванической развязки позволяют применить в узлах управления тиристорами бестрансформаторное питание.

Включение тиристора через ключ и ограничительный резистор

Третий широко распространенный способ включения тиристоров — подача на управляющий электрод сигнала с его анода через ключ и ограничительный резистор (рис. 2). В таком узле ток через ключ протекает в течение нескольких микросекунд, пока включается тиристор, если напряжение на аноде достаточно велико. В качестве ключей используют малошумящие электромагнитные реле, высоковольтные биполярные транзисторы, фотодинисторы или фотосимисторы (схемы на рис. 2 соответственно). Способ включения тиристора прост и удобен, не критичен к наличию у нагрузки индуктивной составляющей, но имеет недостаток, на который нередко не обращают внимания.

Недостаток связан с противоречивостью требований к ограничительному резистору R1. С одной стороны, его сопротивление должно быть как можно меньше, чтобы включение тиристора происходило как можно ближе к началу полупериода сетевого напряжения. С другой стороны, при первом открывании ключа, если оно не синхронизировано с моментом прохождения сетевого напряжения через нуль, напряжение на резисторе R1 может достигать амплитудного напряжения сети, т. е. составлять 310–350 В. Импульс тока через этот резистор не должен превышать допустимых значений для ключа и управляющего перехода тиристора. В табл. 2 приведены некоторые параметры наиболее часто применяемых отечественных фототиристоров (приборы серий АОУ103/3ОУ103 и АОУ115 — фотодинисторы, АОУ — фотосимисторы). Исходя из значений максимально допустимого импульсного тока управления (табл. 1) и максимального импульсного тока через ключ (табл. 2), можно для каждой конкретной пары приборов определить минимально допустимое сопротивление ограничительного резистора. Например, для пары КУ208Г (Iу, вкл макс = 1 А) и АОУ160А (Iмакс, имп = 2 А) можно выбрать R1 = 330 Ом. Если ток управляющего электрода, при котором происходит включение симистора, соответствует его максимальному значению 160 мА, симистор будет включаться при напряжении на аноде равном 0,16·330 = 53 В.

Как и в случае с подачей управляющих импульсов относительно большой скважности, это приводит к возникновению помех и к некоторому уменьшению выходного напряжения. Поскольку реальная чувствительность тиристоров по управляющему электроду обычно лучше, задержка открывания тиристора относительно начала полупериода меньше рассчитанной выше предельной величины.

Сопротивление ограничивающего резистора R1 может быть уменьшено на величину сопротивления нагрузки, поскольку в момент включения они включены последовательно.

Более того, если нагрузка имеет гарантированно индуктивно-резистивный характер, можно еще более уменьшить сопротивление указанного резистора. Однако если нагрузкой являются лампы накаливания, надо помнить, что их холодное сопротивление примерно в десять раз меньше рабочего.

Следует также иметь ввиду, что включающий ток симисторов имеет разную величину для положительной и отрицательной полуволн сетевого напряжения. Поэтому в выходном напряжении мо жет появиться небольшая постоянная составляющая.

Из фотодинисторов серии АОУ103/3ОУ103 для управления тиристорами в сети 220 В по максимально допустимому напряжению подходят только 3ОУ103Г, однако неоднократно проверено, что и АОУ103Б и АОУ103В годятся для работы в этом режиме.

Различие между приборами с индексами Б и В заключается в том, что подача напряжения обратной полярности на АОУ103Б не допускается. Аналогично и различие между АОУ115Г и АОУ115Д: приборы с индексом Д допускают подачу обратного напряжения с индексом Г — нет.

Существенного сокращения потребляемой цепями управления мощности можно добиться, если включать ток управляющего электрода в момент включения тиристора. Два варианта схем узлов управления, обеспечивающих такой режим, приведены на рис. 3.

Включение тринистора в схеме на рис. 3, а происходит в момент замыкания контактов ключа SA1. После включения тринистора элемент DD1.1 выключается, и ток управляющего электрода прекращается, что существенно экономит потребление по цепи управления. Если напряжение на тринисторе в момент включения SA1 будет меньше порога переключения DD1.1, тринистор не включится, пока напряжение на нем не достигнет этого порога, т. е. не станет несколько более половины напряжения питания микросхемы. Регулировать пороговое напряжение можно подбором сопротивления нижнего плеча делителя резистора R6. Резистор R2 обеспечивает низкий логический уровень на входе 1 элемента DD1.1 при закрывании тринистора VS1 и диодного моста VD2.

Для аналогичного включения симистора необходим узел двуполярного управления элементом совпадения DD1.1 (рис. 3, б). Этот узел собран на транзисторах VT1, VT2 и резисторах R2–R4. Транзистор VT1 включен по схеме с общей базой, и напряжение на его коллекторе становится по модулю меньше порога переключения элемента DD1.1, когда напряжение на аноде симистора VS1 положительно относительно катода и превышает его примерно на 7 В. Аналогично транзистор VT2 входит в насыщение, когда отрица тельное напряжение на аноде становится по модулю больше –6 В.

Такой узел выделения момента прохождения напряжения через нуль широко применяется в различных разработках. При всей кажущейся привлекательности узлы, выполненные по схемам, приведенным на рис. 3, и им аналогичные, обладают существенным недостатком: если по какойлибо причине тиристор не включится, ток через его управляющий электрод будет идти неопределенно долго. Поэтому необходимо предпринимать специальные меры по ограничению длительности импульса или рассчитывать источник питания на полный ток, т. е. на такую же мощность, как и для узлов по схеме на рис. 1.

Наиболее экономичные схемы управления используют формирование одиночного включающего импульса вблизи перехода сетевого напряжения через нуль. Две несложных схемы таких формирователей приведены на рис. 4, а временные диаграммы их работы — на рис. 5 (а и б соответственно). Недостатком, впрочем совершенно несущественным в большинстве случаев, является то, что первое включение происходит не в самом начале полупериода сетевого напряжения, а в самом конце того, во время которого был замкнут ключ SA1.

Двойная длительность включающего импульса 2Т0 определяется порогом переключения элемента ИЛИ НЕ с учетом делителя R2R3 (рис. 4, а) или порогом формирователя на VT1, VT2 (рис. 4, б), и рассчитывается по формуле

13.jpg (613 bytes)

Скорость изменения сетевого напряжения при переходе через нуль

14.jpg (926 bytes)

и при Uпор = 50 В двойная длительность составит 2Т0 = 1 мс. Скважность импульсов равна 10, и средний потребляемый ток в 10 раз меньше амплитудного значения, необходимого для надежного включения тиристора.

Минимальная длительность включающего импульса определяется тем, что он должен оканчиваться не ранее, чем ток через нагрузки достигнет тока удержания тиристора. Например, если нагрузка имеет мощность 200 Вт (Rн = 2202/200 = 242 Ом), а ток удержания симистора КУ208 — 150 мА, то этот ток достигается при мгновенном напряжении в сети 242·0, 15 = 36 В, т. е. при скорости нарастания 100 В/мс окончание импульса запуска должно быть не ранее, чем через 360 мкс от момента перехода напряжения через нуль. Снизить потребляемую мощность еще примерно в десять раз можно за счет подачи на третий вход элементов ИЛИ — НЕ схем на рис. 4 непрерывной последовательности импульсов (показано штриховыми линиями), как это было упомянуто в начале статьи применительно к узлам по схемам на рис. 1. При этом проявляются те же недостатки, что и при непрерывной подаче импульсов на управляющий электрод.

Для уменьшения потерь мощности можно сформированный в узлах по схемам на рис. 4 импульс, продифференцировать его, и продифференцированный задний фронт использовать как запускающий для тиристора (рис. 6). Параметры этого запускающего импульса Ти следует выбирать так. Он должен начинаться как можно раньше после прохождения сетевого напряжения через нуль, чтобы бросок тока через нагрузку в момент включения в начале каждого полупериода был бы минимальным и минимальными были бы помехи и потери мощности. Здесь ширина импульса, формируемого в момент прохождения напряжения сети через нуль, ограничена снизу только временем перезаряда дифференцирующей цепи C1R7 и может быть достаточно малой, но конечной. Оканчиваться импульс должен, как и для предыдущего варианта, не ранее, чем когда ток через нагрузку достигнет тока удержания тиристора.

При работе узлов по схемам на рис. 7 и 8 подача на управляющий электрод импульса включения спрямляет выходную характеристику тиристора в момент прохождения сетевого напряжения через нуль и при правильно выбранной длительности импульса удерживает тиристор во включенном состоянии до момента достижения тока удержания даже при наличии небольшой индуктивной составляющей нагрузки. Источник питания таких узлов может быть собран по бестрансформаторной схеме с гасящим резистором или, что еще лучше, конденсатором. Помех радиоприему такое включение тиристоров не создает и может быть рекомендовано для всех случаев управления нагрузками с малой индуктивной составляющей.

Если же нагрузка имеет выраженный индуктивный характер, можно рекомендовать схемы управления, приведенные на рис. 2. Для уменьшения помех радиоприему необходимо включение в сетевые провода помехоподавляющих фильтров, а если провода от регулятора до нагрузки имеют заметную длину, то и в эти провода тоже.

Выше были рассмотрены варианты управления тиристорами при их использовании в качестве ключей. При фазоимпульсном управлении мощностью нагрузок можно использовать описанные выше схемотехнические решения по формированию импульсов в моменты перехода сетевого напряжения через нуль для запуска времязадающего узла запуска тиристора. Отметим, что такой узел должен давать стабильную задержку включения тиристора, не зависящую от напряжения сети и температуры, а длительность формируемого импульса должна обеспечить достижение тока удержания независимо от момента включения нагрузки в пределах полупериода.

geekmatic.in.ua

принцип работы и способы управления

Тиристор — электронный компонент, изготовленный на основе полупроводниковых материалов, может состоять из трёх или более p-n-переходов и имеет два устойчивых состояния: закрытое (низкая проводимость), открытое (высокая проводимость).

Тиристор — электронный компонент, изготовленный на основе полупроводниковых материалов, может состоять из трёх или более p-n-переходов и имеет два устойчивых состояния: закрытое (низкая проводимость), открытое (высокая проводимость).