Включение и выключение нагрузки одной кнопкой своими руками

Многие бытовые электроприборы, будь то музыкальные центры, телевизоры, различные светильники, включаются и выключаются путём нажатия одной и той же кнопки. Нажал один раз – прибор включился, нажал ещё раз – выключился. В радиолюбительской практике часто возникает необходимость реализовать этот же принцип. Такие кнопки часто используют при построении самодельных усилителей в изящных корпусах, устройство с этим принципом включения и выключения выглядит уже куда более совершенным, напоминая заводской прибор.Схема устройства

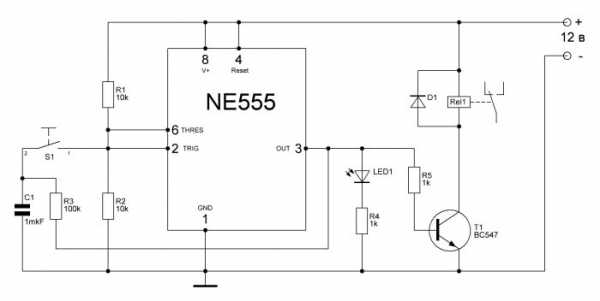

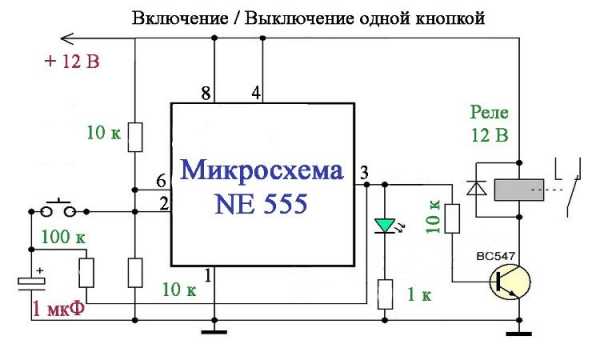

Схема включения и выключения нагрузки одной кнопкой представлена ниже. Она проста как валенок, не содержит дефицитных компонентов и запускается сразу. Итак, схема:

Её ключевое звено – популярная микросхема таймер NE555. Именно она регистрирует нажатие клавиши и устанавливает на выходе либо логическую 1, либо 0. Кнопка S1 – любая кнопка на замыкание без фиксации, т.к. через неё практически не протекает ток, требований к кнопке нет практически никаких. Я взял первую попавшуюся, советскую 60-х годов.

Конденсатор С1 и резистор R3 подавляют дребезг контактов кнопки, С1 лучше всего применить неполярный керамический или плёночный. Светодиод LED1 индицирует о состоянии нагрузки – светодиод горит, нагрузка включена, погашен – выключена. Транзистор Т1 коммутирует обмотку реле, здесь можно применить любой маломощный транзистор структуры NPN, например, BC547, КТ3102, КТ315, BC184, 2N4123. Диод, стоящий параллельно обмотке реле, служит для подавления импульсов самоиндукции, возникающих в обмотке. Можно применять любой маломощный диод, например, КД521, 1N4148. Если нагрузка потребляет небольшой ток, можно подключать её непосредственно к схеме вместо обмотки реле. В таком случае стоит поставить транзистор помощней, например, КТ817, а диод можно исключить.

Материалы

Для сборки схемы понадобится:

- Микросхема NE555 – 1 шт.

- Транзистор BC547 – 1 шт.

- Конденсатор 1 мкФ -1 шт.

- Резистор 10 кОм – 2 шт.

- Резистор 100 кОм – 1 шт.

- Резистор 1 кОм – 2 шт.

- Кнопка без фиксации – 1 шт.

- Диод КД521 – 1 шт.

- Светодиод на 3 в. – 1 шт.

- Реле – 1 шт.

Кроме того, необходим паяльник, флюс, припой и умение собирать электронные схемы. Электронные компоненты стоят почти копейки и продаются в любом магазине радиодеталей.

Сборка устройства

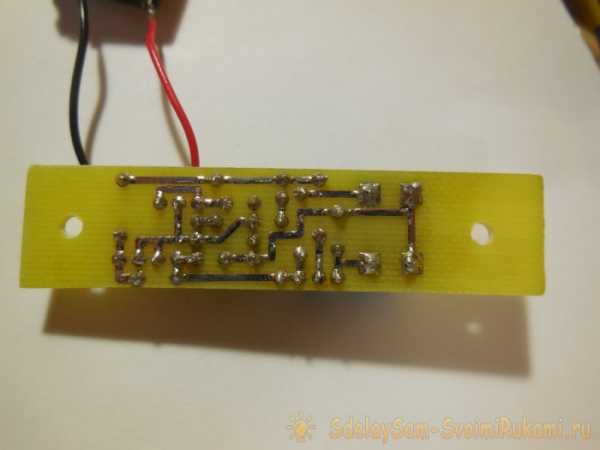

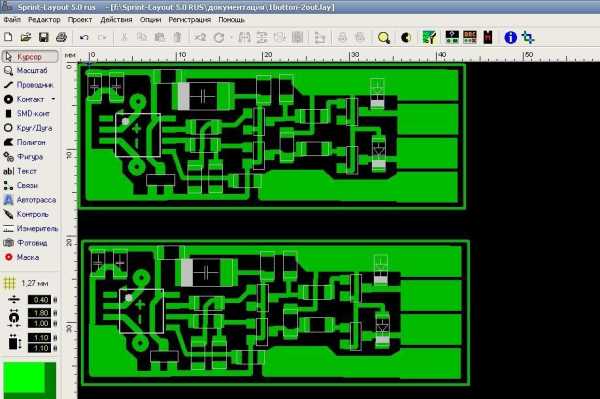

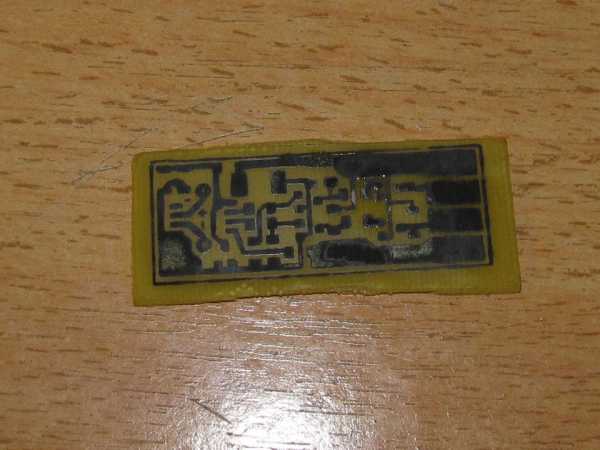

В первую очередь, необходимо изготовить печатную плату. Она выполняется методом ЛУТ, файл к статье прилагается. Отзеркаливать перед печатью не нужно. Метод ЛУТ неоднократно описывался в интернете, научиться ему не так уж и трудно. Несколько фотографий процесса:

Скачать плату:

Если под рукой нет принтера, нарисовать печатную плату можно маркером или лаком, ведь она достаточно небольшая. После сверления отверстий плату нужно залудить, чтобы предотвратить окисление медных дорожек.

После изготовления платы можно приступать к запаиванию в неё деталей. Сначала запаиваются мелкие компоненты – резисторы, диоды. После этого конденсаторы, микросхемы и всё остальное. Провода можно как впаять напрямую в плату, так и соединить их с платой с помощью клеммников. Контакты питания и контакты OUT для подключения реле я вывел через клеммники, а кнопку впаял непосредственно в плату на паре проводков.

Таким образом, эту плату можно встроить в какой-нибудь прибор, будь то усилитель, самодельный светильник, или что-либо иное, требующего включения и выключения одной кнопкой без фиксации. В сети есть множество других подобных схем, построенных на советских микросхемах, транзисторах, однако именно эта схема с использованием микросхемы NE555 зарекомендовала себя как самая простая и одновременно с этим надёжная.

Смотрите видео

Принцип работы наглядно показан на видео.

sdelaysam-svoimirukami.ru

Включить-выключить. Схемы управления питанием | Электроника для всех

С батарейным питанием все замечательно, кроме того, что оно кончается, а энергию надо тщательно экономить. Хорошо когда устройство состоит из одного микроконтроллера — отправил его в спячку и все. Собственное потребление в спящем режиме у современных МК ничтожное, сравнимое с саморазрядом батареи, так что о заряде можно не беспокоиться. Но вот засада, не одним контроллером живо устройство. Часто могут использоваться разные сторонние периферийные модули которые тоже любят кушать, а еще не желают спать. Прям как дети малые. Приходится всем прописывать успокоительное. О нем и поговорим.

▌Механическая кнопка

Что может быть проще и надежней сухого контакта, разомкнул и спи спокойно, дорогой друг. Вряд ли батарейку раскачает до того, чтобы пробить миллиметровый воздушный зазор. Урания в них для этого не докладывают. Какой нибудь PSW переключатель то что доктор прописал. Нажал-отжал.

Вот только беда, ток он маленький держит. По паспорту 100мА, а если запараллелить группы, то до 500-800мА без особой потери работоспособности, если конечно не клацать каждые пять секунд на реактивную нагрузку (катушки-кондеры). Но девайс может кушать и поболее и что тогда? Приматывать синей изолентой к своему хипстерскому поделию здоровенный тумблер? Нормальный метод, мой дед всю жизнь так делал и прожил до преклонных лет.

▌Кнопка плюс

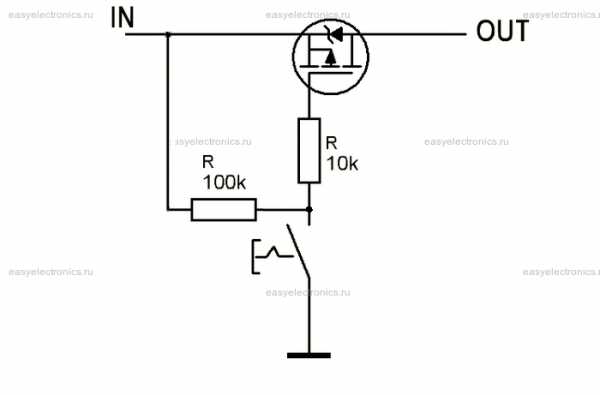

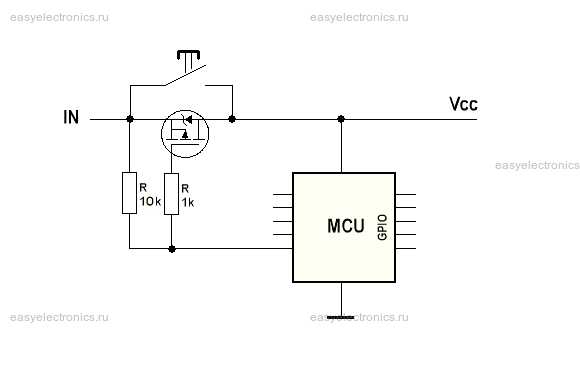

Но есть способ лучше. Рубильник можно оставить слабеньким, но усилить его полевым транзистором. Например вот так.

Тут переключатель просто берет и поджимает затвор транзистора к земле. И он открывается. А пропускаемый ток у современных транзисторов очень высокий. Так, например, IRLML5203 имея корпус sot23 легко тащит через себя 3А и не потеет. А что-нибудь в DPACK корпусе может и десяток-два ампер рвануть и не вскипеть. Резистор на 100кОм подтягивает затвор к питанию, обеспечивая строго определенный уровень потенциала на нем, что позволяет держать транзистор закрытым и не давать ему открываться от всяких там наводок.

▌Плюс мозги

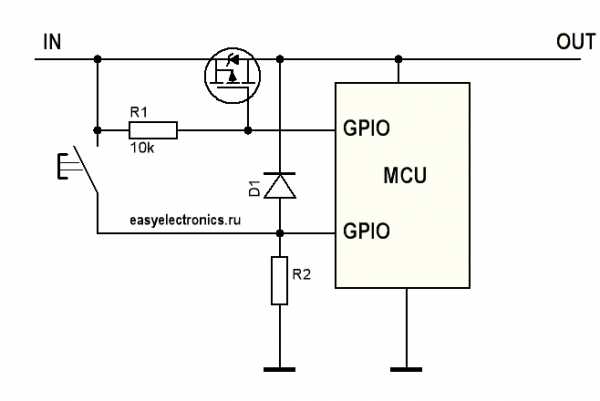

Можно развить тему управляемого самовыключения, таким вот образом. Т.е. устройство включается кнопкой, которая коротит закрытый транзистор, пуская ток в контроллер, он перехватывает управление и, прижав ногой затвор к земле, шунтирует кнопку. А выключится уже тогда, когда сам захочет. Подтяжка затвора тоже лишней не будет. Но тут надо исходить из схемотехники вывода контроллера, чтобы через нее не было утечки в землю через ногу контроллера. Обычно там стоит такой же полевик и подтяжка до питания через защитные диоды, так что утечки не будет, но мало ли бывает…

Или чуть более сложный вариант. Тут нажатие кнопки пускает ток через диод на питание, контроллер заводится и сам себя включает. После чего диод, подпертый сверху, уже не играет никакой роли, а резистор R2 эту линию прижимает к земле. Давая там 0 на порту если кнопка не нажата. Нажатие кнопки дает 1. Т.е. мы можем эту кнопку после включения использовать как нам угодно. Хоть для выключения, хоть как. Правда при выключении девайс обесточится только на отпускании кнопки. А если будет дребезг, то он может и снова включиться. Контроллер штука быстрая. Поэтому я бы делал алгоритм таким — ждем отпускания, выбираем дребезг и после этого выключаемся. Всего один диод на любой кнопке и нам не нужен спящий режим 🙂 Кстати, в контроллер обычно уже встроен этот диод в каждом порту, но он очень слабенький и его можно ненароком убить если вся ваша нагрузка запитается через него. Поэтому и стоит внешний диод. Резистор R2 тоже можно убрать если нога контроллера умеет делать Pull-down режим.

▌Отключая ненужное

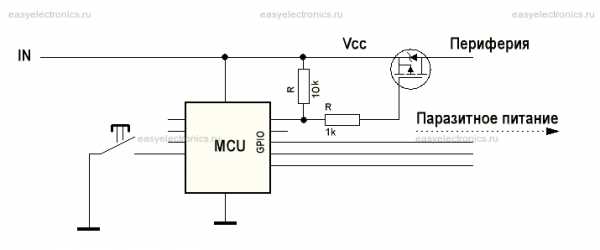

Можно сделать и по другому. Оставить контроллер на «горячей» стороне, погружая его в спячку, а обесточивать только жрущую периферию.

Выделив для нее отдельную шину питания. Но тут надо учесть, что есть такая вещь как паразитное питание. Т.е. если вы отключите питание, например, у передатчика какого, то по шине SPI или чем он там может управляться пойдет питание, поднимется через защитные диоды и периферия оживет. Причем питания может не хватить для его корректной работы из-за потерь на защитных диодах и вы получите кучу глюков. Или же получите превышение тока через порты, как результат выгоревшие порты на контроллере или периферии. Так что сначала выводы данных в Hi-Z или в Low, а потом обесточивайте.

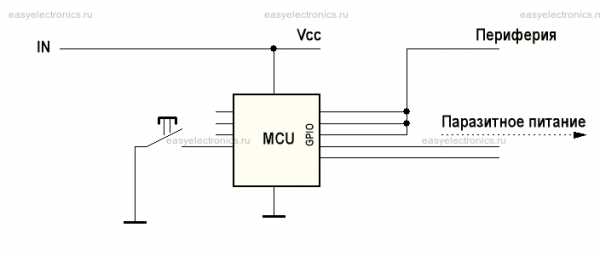

▌Выкидываем лишнее

Что-то мало потребляющее можно запитать прям с порта. Сколько дает одна линия? Десяток миллиампер? А две? Уже двадцать. А три? Параллелим ноги и вперед. Главное дергать их синхронно, лучше за один такт.

Правда тут надо учитывать то, что если нога может отдать 10мА ,то 100 ног не отдадут ампер — домен питания не выдержит. Тут надо справляться в даташите на контроллер и искать сколько он может отдать тока через все выводы суммарно. И от этого плясать. Но до 30мА с порта накормить на раз два.

Главное не забывайте про конденсаторы, точнее про их заряд. В момент заряда кондера он ведет себя как КЗ и если в вашей периферии есть хотя бы пара микрофарад емкостей висящих на питании, то от порта ее питать уже не следует, можно порты пожечь. Не самый красивый метод, но иногда ничего другого не остается.

▌Одна кнопка на все. Без мозгов

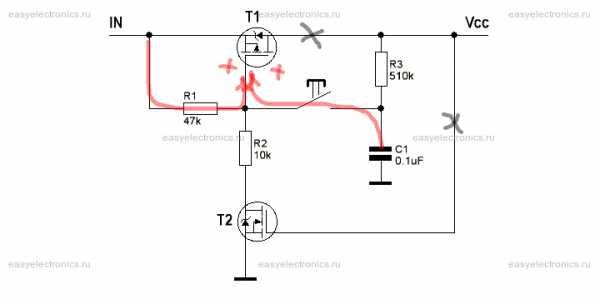

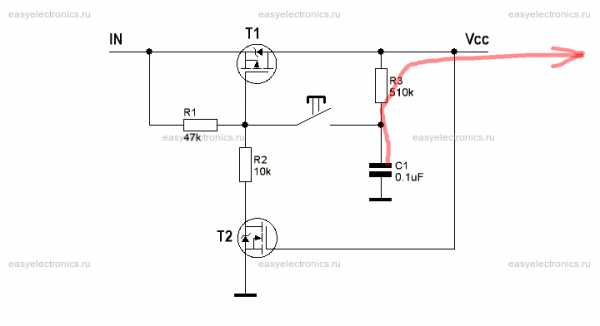

Ну и, напоследок, разберу одно красивое и простое решение. Его несколько лет назад набросил мне в комменты uSchema это результат коллективного творчества народа на его форуме.

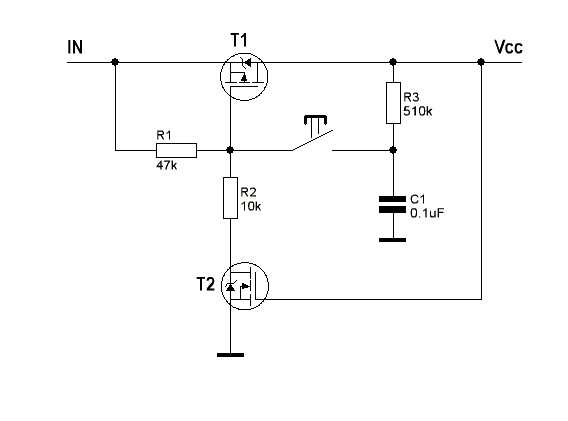

Одна кнопка и включает и выключает питание.

Как работает:

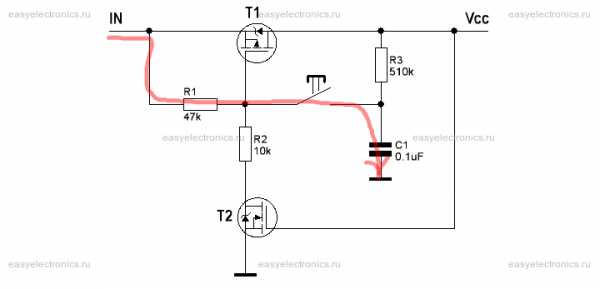

При включении, конденсатор С1 разряжен. Транзистор Т1 закрыт, Т2 тоже закрыт, более того, резистор R1 дополнительно подтягивает затвор Т1 к питанию, чтобы случайно он не открылся.

Конденсатор С1 разряжен. А значит мы в данный момент времени можем считать его как КЗ. И если мы нажмем кнопку, то пока он заряжается через резистор R1 у нас затвор окажется брошен на землю.

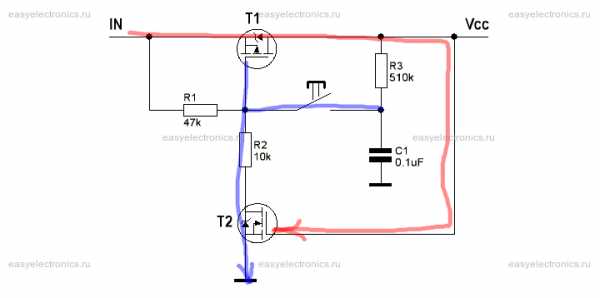

Это будет одно мгновение, но этого хватит, чтобы транзистор Т1 распахнулся и на выходе появилось напряжение. Которое тут же попадет на затвор транзистора Т2, он тоже откроется и уже конкретно так придавит затвор Т1 к земле, фиксируясь в это положение. Через нажатую кнопку у нас С1 зарядится только до напряжения которое образует делитель R1 и R2, но его недостаточно для закрытия Т1.

Отпускаем кнопку. Делитель R1 R2 оказывается отрезан и теперь ничто не мешает конденсатору С1 дозарядиться через R3 до полного напряжения питания. Падение на Т1 ничтожно. Так что там будет входное напряжение.

Схема работает, питание подается. Конденсатор заряжен. Заряженный конденсатор это фактически идеальный источник напряжения с очень малым внутренним сопротивлением.

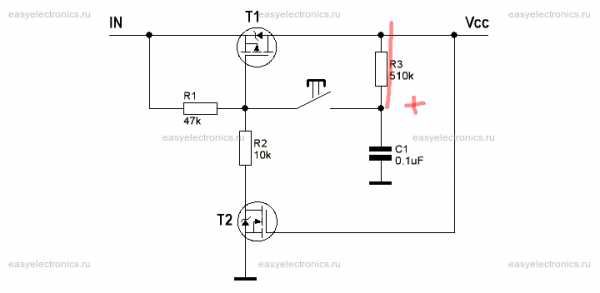

Жмем кнопку еще раз. Теперь уже заряженный на полную конденсатор С1 вбрасывает все свое напряжение (а оно равно напряжению питания) на затвор Т1. Открытый транзистор Т2 тут вообще не отсвечивает, ведь он отделен от этой точки резистором R2 аж на 10кОм. А почти нулевое внутреннее сопротивление конденсатора на пару с его полным зарядом легко перебивает низкий потенциал на затворе Т1. Там кратковременно получается напряжение питания. Транзистор Т1 закрывается.

Тут же теряет питание и затвор транзистора Т2, он тоже закрывается, отрезая возможность затвору Т1 дотянуться до живительного нуля. С1 тем временем даже не разряжается. Транзистор Т2 закрылся, а R1 действует на заряд конденсатора С1, набивая его до питания. Что только закрывает Т1.

Отпускаем кнопку. Конденсатор оказывается отрезан от R1. Но транзисторы все закрыты и заряд с С1 через R3 усосется в нагрузку. С1 разрядится. Схема готова к повторному включению.

Вот такая простая, но прикольная схема. Вот тут еще полно реализаций похожих схем. На сходном принципе действия.

easyelectronics.ru

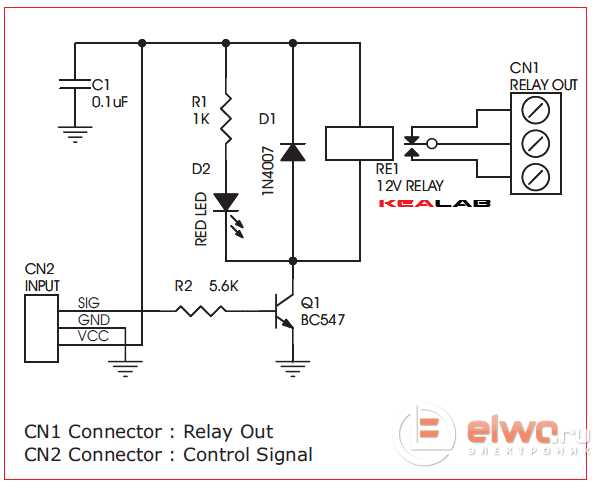

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ

Многие современные радиоэлектронные устройства оснащаются небольшими реле, которые, в свою очередь, коммутируют другие, в том числе и сетевые узлы и приборы. А вот как управлять самими реле — мы и разберёмся на примере трёх схем. Все они довольно просты — меньше десяти деталей.

Схема драйвера управления для реле

Технические характеристики:

- Питание драйвера — 12 В на 40 мА

- Выход реле — 5 A на 230 В

- Управление входа — 2-15 В постоянного тока

- Светодиодный индикатор показывает состояние реле

- Габариты платы 27 x 70 мм

Это одноканальный релейный драйвер, подходящий для разнообразных проектов. Очень простой и удобный способ взаимодействия реле для переключения мощных потребителей, которое само управляется слабым током и напряжением.

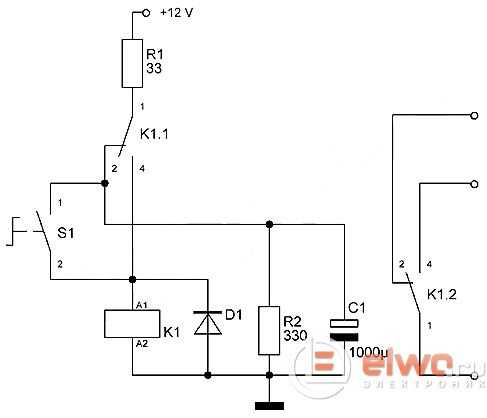

Схема управления реле одной кнопкой

Данная электрическая схема управления реле выполняется всего одной кнопкой с одной контактной группой на замыкание и без фиксации. Работает схема следующим образом: при подаче питания конденсатор С1 через резистор R1 и замкнутые контакты К1.1 заряжается практически до напряжения питания. При нажатии на кнопку S1 через её замкнувшиеся контакты, через замкнутые контакты K1.1 и резистор R1 напряжение питания подается на катушку реле К1, что приводит к включению реле. Контактная группа К1.1 переключается и теперь питание на реле поступает через резистор R1 и замкнувшиеся контакты К1.1. На время пролёта контактов реле при переключении питание катушки осуществляется за счёт накопленного заряда конденсатора С1.

После замыкания контактов реле конденсатор С1 разряжается через резистор R2. При следующем нажатии на кнопку S1, происходит заряд конденсатора С1 из-за чего напряжение на катушке реле падает и происходит размыкание её контактов. Схема возвращается в исходное состояние. Элементы R1 и C1 образуют цепь с постоянной времени в 150 миллисекунд, что достаточно для срабатывания большинства типов электромагнитных реле.

Обратите внимание, что резистор R1 является подстроечным, и следует подбирать под каждое реле индивидуально.

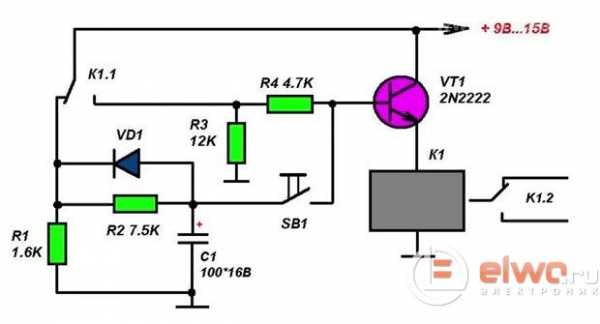

Схема реле с управлением одной кнопкой

Эта схема представляет собой аналог кнопки с фиксацией. Вся конструкция очень проста и реализована на самом реле и одном транзисторе. При первом нажатии на кнопку транзистор открывается током разряда конденсатора, реле замыкается и блокируется по базовой цепи транзистора своими же контактами. Конденсатор при этом отключается от питания и, если отпустить кнопку, быстро разряжается через диод и резистор. Если теперь нажать на кнопку вторично, то транзистор запрется и отключит реле. Естественно, реле должно иметь вторую пару контактов.

Правда если надо таким образом управлять включением сетевого питания, то возникает проблема, заключающаяся в том, что в начале схема обесточена. В телевизорах при включении их от пульта или в компьютерах с корпусами АТХ это решается тем, что при подключении шнура питания подобная схема сразу получает питание, а уж включать основное питание будем позже. Что касается твердотельных реле — информация по ним находится в этой статье.

Форум по автоматике

Схемы автоматикиelwo.ru

из двух и трех точек

Цены на жилищно-коммунальные услуги повышаются ежегодно, что заставляет задумываться об экономии, в том числе и электроэнергии. Причем, это касается тех мест, о которых раньше человек даже не задумывался. Например, освещение лестниц и лестничных площадок в многоэтажных домах. В недалеком прошлом, когда цены на электроэнергию были мизерными, лестницы освещались 24 часа в сутки. Эта проблема актуальна и в частных домах, имеющих не один этаж, соединенный между собой лестницей. Чтобы сэкономить средства, свет приходится выключать, но для этого нужно или опять спуститься по лестнице или подняться по ней. Это крайне неудобно, поэтому иногда его попросту не выключают и, он горит до утра, когда не станет светло.

Для удобства освещения на подобных участках были разработаны, так называемые «проходные» выключатели. Их еще называют «дублирующими» или «перекидными». Их можно отличить от классических выключателей наличием большего количества контактов. Поэтому, чтобы их подключить, необходимо знать схему, а тем более, уметь разобраться в принципе их действия. Естественно, что это не совсем просто, но абсолютно реально.

Принцип работы проходного выключателя

На клавише проходного выключателя расположены две стрелочки (не большие), направленные вверх и вниз.

Такой вид имеет проходной одноклавишный выключатель. На клавише могут находиться двойные стрелочки.

Такой вид имеет проходной одноклавишный выключатель. На клавише могут находиться двойные стрелочки.Схема подключения ненамного сложнее схемы подключения классического выключателя. Разница лишь в большем количестве контактов: обычный выключатель имеет два контакта, а проходной – три контакта. Два из трех контактов считаются общими. В схеме включения освещения, задействуются два и более, подобных выключателей.

Отличия – в количестве контактов

Отличия – в количестве контактовРаботает выключатель следующим образом: при переключении клавишей вход подключается к одному из выходов. Другими словами, проходной выключатель рассчитан на два рабочих состояния:

- Вход подключен к выходу 1;

- Вход подключен к выходу 2.

Промежуточных положений у него нет, поэтому, схема работает так, как необходимо. Поскольку происходит простое подключение контактов, то по мнению многих специалистов их нужно было назвать «переключателями». Поэтому, переходной переключатель можно смело отнести к таким устройствам.

Чтобы не ошибиться, что за выключатель, следует ознакомиться со схемой включения, которая присутствует на корпусе выключателя. В основном, схема имеется на фирменных изделиях, а вот на не дорогих, примитивных моделях ее не увидишь. Как правило, схему можно обнаружить на выключателях фирмы «Lezard», «Legrand», «Viko» и т.д. Что касается дешевых китайских выключателей, то в основном, подобной схемы нет, поэтому приходится концы вызванивать прибором.

Такой вид имеет переключатель с тыльной стороны.

Такой вид имеет переключатель с тыльной стороны.Как уже было сказано выше, при отсутствии схемы контакты лучше вызвонить при разных положениях клавиши. Это еще необходимо и для того, чтобы не перепутать концы, так как безответственные производители часто путают клеммы в процессе производства, а это означает, что он правильно работать не будет.

Чтобы прозвонить контакты, необходимо иметь или цифровой, или стрелочный прибор. Цифровой прибор следует перевести переключателем в режим прозвонки. В таком режиме определяются короткозамкнутые участки электропроводки или других радиодеталей. При замыкании концов щупов, прибор издает звуковой сигнал, что весьма удобно, так как нет необходимости смотреть на дисплей прибора. Если имеется стрелочный прибор, то при замыкании концов щупов у него отклоняется стрелка вправо до упора.

В данном случае важно найти общий провод. Для тех, у кого имеются навыки работы с прибором, особых проблем не будет, а вот для тех, кто взял в руки прибор первый раз, задача может оказаться не разрешимой, несмотря на то, что нужно разобраться всего лишь в трех контактах. В таком случае, лучше сначала посмотреть видео, где доходчиво рассказывается, а главное показывается, как это сделать.

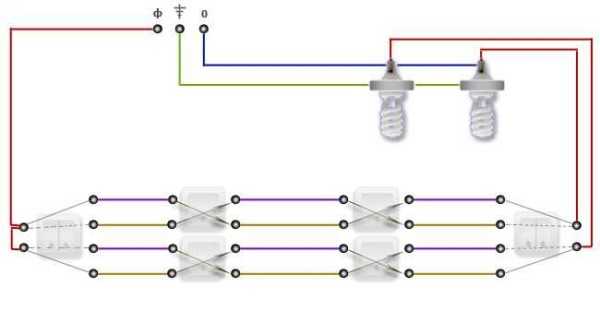

Схема подключения двух проходных выключателей

Подобная схема может оказать существенную помощь в организации освещения на лестнице (в двухэтажном доме), в длинном коридоре или в проходной комнате. Достаточно удобной может оказаться организация освещения в спальне, когда один выключатель устанавливается на входе в спальню, а другой – рядом с кроватью. В таком случае не придется постоянно вставать с кровати, чтобы выключить основной свет.

Электрическая схема подключения двух проходных выключателей

Электрическая схема подключения двух проходных выключателейСхема подключения очень простая и понятная: на вход одного из переключателей подается фаза, вход другого переключателя подсоединяется к одному из проводов люстры (светильника). Второй конец светильника соединяется напрямую с нулевым проводом. Выходы N1 обоих выключателей соединяются вместе, как и выходы N2.

Схема функционирует довольно просто. Если посмотреть на схему, то в таком положении источник света включен. При последующем переключении любого из выключателей, в произвольном порядке, светильник будет то выключаться, то включаться.

Для того, чтобы было более понятно, следует внимательно посмотреть на рисунок.

Разводка проводов между двумя проходными выключателями.

Разводка проводов между двумя проходными выключателями.В случае установки подобных выключателей в помещении, разводку проводов следует выполнить так, как это видно на рисунке ниже. Современные требования допускают разводку проводов на удалении 15 см от потолка. Как правило, провода укладываются в специальные лотки или короба, а концы проводов сосредотачивают в монтажных (распределительных) коробках. Такой подход имеет неоспоримые плюсы. Главное, что поврежденный провод можно всегда заменить. Соединение проводов в монтажных коробках осуществляется с помощью специальных зажимов (контактных колодок). При этом, допускаются и скрутки, которые затем обязательно пропаиваются и надежно изолируются.

Выход второго выключателя подсоединен к одному из проводников идущего к лампе освещения. Белые проводники – это провода, подключающие выходы обоих выключателей.

Разводка проводов по жилому помещению

Разводка проводов по жилому помещениюКаким способом соединяются концы проводов в распределительной коробке, можно узнать, посмотрев соответствующее видео.

Вариант управления освещения с трех точек

Если имеется необходимость в дальнем управлении светильником из трех мест, то придется приобрести еще и перекрестный выключатель. Он переключает одновременно не по одному, а по два контакта, поэтому он имеет по два входа и два выхода.

Как все три выключателя соединить видно на рисунке. Это несколько сложнее предыдущего случая, но понять принцип работы можно.

Схема электрическая включения лампы из трех мест.

Схема электрическая включения лампы из трех мест.Чтобы подключить источник электрического света, согласно данной схемы, необходимо проделать следующие операции:

- Нулевой провод подключается к одному из проводов лампы.

- Фазный провод подключается к входному контакту одного из проходных выключателей.

- Свободный провод лампы подключается к входному контакту второго выключателя (проходного).

- Два выходных контакта проходного выключателя подключается к двум входным контактам перекрестного выключателя.

- Два выходных контакта второго проходного переключателя подсоединяют к двум выходным контактам перекрестного переключателя.

Схема та же, но показано более доходчиво, куда именно подключать провода.

К каким клеммам подключаются провода.

К каким клеммам подключаются провода.Примерно так следует развести провода по помещению.

На основе схемы на три точки управления, можно собрать схемы на 4 или на 5 точек. В таких случаях необходимо увеличивать количество перекрестных выключателей. Их следует всегда устанавливать в промежутке между двумя проходными переключателями.

Схема организации вкл/выкл лампы на 5 точек.

Схема организации вкл/выкл лампы на 5 точек.Если из этой схемы убрать один из перекрестных переключателей, то получится вариант на 4 точки, а если к ней добавить один перекрестный переключатель, то уже выйдет вариант на 6 точек.

Двухклавишный проходной выключатель: схема подключения

Для того, чтобы из нескольких точек можно было управлять работой двух ламп существуют двухклавишные проходные выключатели. Они располагают шестью контактами. Главное – это определить общие контакты. Они определяются по такому же принципу, как и при поиске общего контакта в одноклавишных проходных выключателях.

В схеме, где используется два двухклавишных проходных выключателя, применяется значительно больше проводов.

Фазный провод подается на входы обоих выключателей, а другие входы выключателей подключаются к одному из концов одной и другой лампы. Свободные концы лампы подключаются к нулевому проводнику. Два выхода одного выключателя соединяются с двумя выходами второго выключателя, а два других выхода этого выключателя подсоединяются к двум другим выходам первого выключателя.

Вариант разводки проводов для подключения двухклавишных проходных выключателей.

Вариант разводки проводов для подключения двухклавишных проходных выключателей.Если есть желание управлять работой двух ламп из трех или четырех точек, то придется приобрести по два перекрестных переключателя. Каждая пара выходов двухклавишного выключателя подсоединяется к одной паре одного перекрестного переключателя. И так дальше, пара за парой выходы устройств соединяются между собой.

Управление работой двух ламп освещения из четырех точек.

Управление работой двух ламп освещения из четырех точек.Если разобраться, то сложного ничего нет, особенно при применении одноклавишных проходных выключателей. Что касается двухклавишных проходных выключателей, то здесь все намного серьезнее и затратнее, как по проводам, так и по выключателям. А если быть более точным, то эта схема менее практичная, но более дорогостоящая.

Загрузка…stroyday.com

Включение-выключение питания одной кнопкой, в том числе и нескольких устройств (видео)

Если перед вами стоит задача включать и выключать устройство или несколько устройств одной кнопкой, и вы в поисках такого варианта, то вы зашли к нам явно по адресу. Здесь вашему вниманию будет предложено несколько схем реализации подобных проектов на различных микросхемах, а значит с различными принципами действия, но с одним и тем же результатом. Что же, давайте обо всем по порядку!

Управление одним устройством (включение-выключение) от одной кнопки (NE555)

Первую схему мы не особо будем «мусолить» так как схема не является нашей оригинальной идеей, кроме того эта схема итак уже разобрана везде и всюду в интернете. Мы посмотрели, что на этот счет есть даже видео. Если есть желание, то можете поискать.

По сути это схема работает на микросхеме таймере NE555. Да, микросхемка уже легендарная и сыскавшая себе славу. Здесь из этого самого таймера организовали мультивибратор. Итак, если у таймера создать обратную связь, то получается мультивибратор. А эта самая связь как раз и создается посредством нажатия на кнопку. В итоге таймер входит в режим мультивибратора и с определенной периодичность начинает выдавать на выходе импульсы то единичку, то нолик. В итоге именно этот импульс и будет управляющим для силовой и индикационной цепочки на транзисторе с реле и светодиоде.

Какие здесь могут быть минусы. Ну, главный минус, что таймер так и остается таймером, то есть его не особо интересует сколько раз вы нажали на кнопку, ему более интересно как быстро зарядиться или разрядиться конденсатор в 1 МкФ. То есть, возможно проскакивания включения выключения, не явное и неточное срабатывание. Некоторые радиолюбители называют это «дребезжанием контактов», но к этому термину это не имеет никакого отношения. Это штатная работа таймера, не более того. Итак, с этим вариантом все понятно.

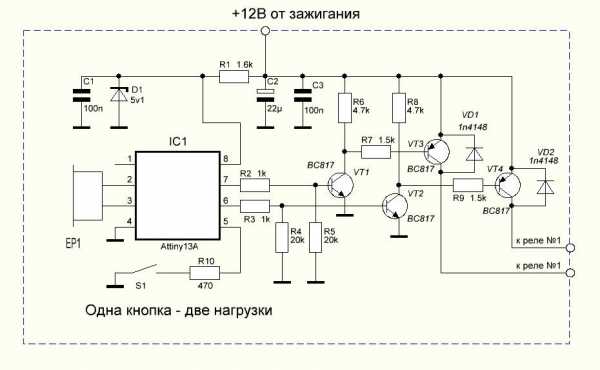

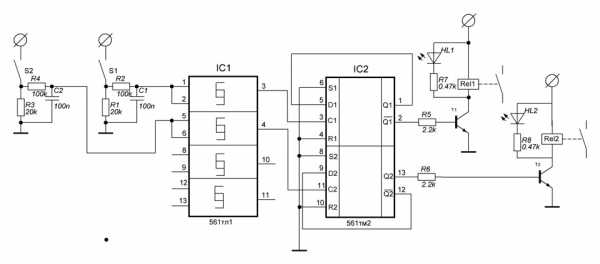

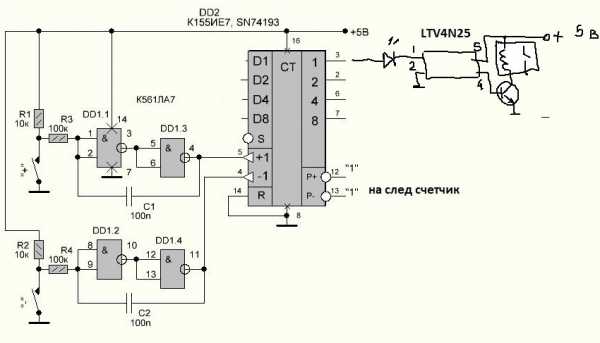

Управление несколькими или одним устройством (включение-выключение) от одной кнопки (К155ИЕ7)

Теперь вариант на счетчике. Здесь принцип такой. Есть двоичный счетчик на микросхеме К155ие7, на его выходе с подачей входного сигнала меняется потенциал. Опять же это либо единичка, либо нолик. Всего четыре выхода. Первый выход на ножке 3 меняет свой потенциал при каждом 1 нажатии, второй на ножке 2 при каждом 2 и т.д. В итоге что получается? Выходит то, что одним нажатием можно управлять не только одним устройством, а сразу 4, то есть согласно количеству выходов. Здесь главное сигнал слабого тока преобразовать в сигнал высокого тока. Именно для этого на нужную нам ножку-выход достаточно «повесить» силовой модуль, собранный на оптопаре 4n25, транзисторе и реле.

Также кроме управления одним, двумя, тремя или четырьмя устройствами можно будет применить такую схему и в качестве кодового ключа, то есть кодового замка. Здесь можно поставить второй счетчик и в зависимости от высоких потенциалов на определенных ножках обеспечить питание для срабатывания управляющего запорного элемента замка. Мы не будем развивать эту тему, так как по этому поводу лучше сделать свою, тематическую статью. Можно лишь подытожить, что такая схема не намного сложнее первой при этом работает от одного нажатия четко и без отклонений, да к тому же может управлять сразу питанием 4 устройств. Именно этого нам и надо было добиться!

А теперь кому лень было все это читать, разбираться, предлагаем посмотреть видео, в котором как раз и описано все тоже самое.

Включение выключение нескольких устройств с помощью микроконтроллеров (на Ардуино)

Ну и еще одна вариация работать с целой «плеядой» различных устройств, это использование микроконтроллеров. Один из наиболее популярных и при этом понятных устройств это Адруино, на микроконтроллере Amtel 328P. Микроконтроллеры в состоянии решать поставленные задачи куда более «гибко», чем аналоговые схемы, особенно если учитывать возможность настройки и перенастройки. Поэтому один раз освоив микроконтроллеры, вы просто по наитию начнете все делать на них, так как цена на сегодняшний момент на микроконтроллеры сопоставима с аналоговыми элементами. Итак, о включении выключении нескольких устройств на микроконтроллере в статье «Ардуино управляет несколькими устройствами»

Видео о включении выключении одной кнопкой нескольких устройств (одного, двух, трех, четырех)

xn——7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn--p1ai

РадиоКот :: Электронная сетевая кнопка

РадиоКот >Схемы >Аналоговые схемы >Бытовая техника >Электронная сетевая кнопка

Казалось бы, нет ничего проще, чем сетевая кнопка! Но иногда хочется чего-то такого… чего-то другого… чего-то такого, как не у всех. И если во всем остальном мы горазды, то сетевая кнопка всех ровняет. Шутки шутками, но иногда сетевая кнопка действительно доставляет массу хлопот. Например, когда ее надо разместить на передней панели устройства, и сетевые провода тащатся через весь корпус, наполняя его фоном 50 Герц. Или брутальный щелкающий тумблер не вписывается в концепцию дизайна устройства. Может возникнуть ситуация когда сетевой кнопке будет недоставать интеллектуальности. Например, при сопряжении какого-либо устройства или старого советского измерительного прибора с компьютером. В этом случае нас может выручить электронная сетевая кнопка.

В основе «электронной кнопки» (рис. 1), как это ни странно, лежит кнопка — S1. Обычный «микрик», без переключения (тройника), без фиксации, который можно комфортно разместить на передней панели устройства, снабдив элегантной клавишей. Можно встретить подобные кнопочные переключатели, совмещенные конструктивно с индикаторным светодиодом (рис. 2) и разных видов исполнения. Для «печатного» монтажа (рис. 2.а), и более солидные, антивандальные (рис. 2.б). У последних, кроме всего прочего, неплохой дизайн. В общем, выбрать есть из чего.

Ну а самым главным элементом «электронной кнопки» является легендарный таймер NE555. В нашей конструкции он выполняет функции триггера, компаратора уровня, силового ключа, для управления исполнительным реле. Управляет светодиодом двухрежимной индикации состояния «кнопки» (включено/ярко, выключено/тускло), а также выполняет ряд специфических для простой сетевой кнопки функций.

Теперь давайте по порядку. Компаратор уровня, точней два компаратора, интегрированы в сам таймер со всеми цепями обвязки необходимыми для задания порогов срабатывания. Типовые значения уровней срабатывания компараторов составляют — 1/3Uпит для компаратора нижнего порога переключения и 2/3Uпит для компаратора верхнего порога переключения. Каждый из компараторов управляет RS триггером, который тоже интегрирован в сам таймер. Компаратор, срабатывающий по нижнему уровню напряжения, переключает встроенный триггер в состояние Set (установлено), а компаратор срабатывающий по верхнему уровню, устанавливает триггер в состояние Reset (сброшено). Выходной сигнал таймера полностью соответствует состоянию внутреннегоRS триггера. Так, при состоянии Set на выходе таймера высокий уровень, при состоянии Reset низкий. Исполнительным реле управляет выходной драйверный каскад таймера. Выходной ток этого каскада может достигать 200 mA, чего вполне достаточно для включения небольшого реле. Высокий уровень напряжения на выходе драйвера, равен напряжению питания схемы, за минусом 1,7 Вольт (типовое значение). Низкий, порядка 0,3 Вольт. Стоит помнить, что напряжение низкого уровня зависит от втекающего тока.

Яркостью светодиода управляет тоже таймер. Для этого используется интегрированный в микросхему транзистор, предназначенный, в оригинальном включении, для разряда времязадающего конденсатора (Discharging). В нашем случае он используется как еще один выход таймера с открытым коллектором. В состоянииSet транзистор закрыт, а в состоянии Reset, сигналом логической единицы с инверсного выхода RS триггера, транзистор открыт.

В нашей схеме этот выход таймера, может выполнять и другую функцию — он может «сообщать» сторонним устройствам о том, что кнопка находится в состоянии «включено». Еще в нашей схеме может быть использован вход таймера Reset. Предназначен этот вход не только для сброса встроенного в таймер RS триггера. При удержании этого входа в нулевом состоянии, таймер вообще прекращает реагировать на внешние сигналы. Это свойство таймера, можно использовать, если необходимо запретить выключать «кнопку», подав на этот вход внешний сигнал логического ноля.

Теперь давайте разберемся, как это все работает. Начнем, пожалуй, с самого начала — с момента подачи напряжения питания на схему «кнопки». В этот момент, по логике, «кнопка» должна установится в состояние «выключено», и чтоб это происходило надежно, в схеме предусмотрен конденсатор С1. Давайте посмотрим, как это происходит. В момент подачи напряжения на схему, напряжение, на средних точка внутреннего делителя напряжения таймера, состоящего из резисторов Ra, Rb и Rc, практически сразу достигает своих типовых значений – 1/3Uпит и 2/3Uпит. Как мы узнали выше, условием переключения RS триггера таймера в состояние Set (оно и соответствует в нашей схеме состоянию «кнопка выключена»), является величина напряжения, на входеTrigger таймера, меньше 1/3Uпит. Напряжение на этот вход подается с делителя R1 и R2 и составляет 1/2Uпит, что не выполняет условий переключения внутреннего RS триггера в состояние Set. Как же быть? Неувязочка… — Да, неувязочка. Как раз для этой цели и служит конденсатор С1, он задерживает рост напряжения на входе Trigger. Фронт становится более пологим и когда опорное напряжение компаратора уже давно 1/3Uпит, напряжение на входе Trigger еще где-то тянется к своим заветным 1/2Uпит, и еще гораздо меньше чем 1/3Uпит. Тем самым, создаются условия для начальной установки таймера в состояние Set, а «кнопки» в состояние «выключено». Этот момент времени обозначен как Self OFF (смотрим Рис. 3).

Теперь о резисторах R1 и R2. Эти два резистора образуют делитель напряжения, которое поступает на входы таймера. Напряжение это составляет 1/2Uпит. Почему именно столько? Схематически этот уровень показан (смотрим Рис. 3) как уровень Middle (средний). Уровни Set level и Reset level соответствуют уровням переключения компараторов таймера. То есть в состоянии ожидания нажатия на кнопку, уровень сигнала на входах таймера занимает промежуточное значение, равноудаленное от верхнего и нижнего уровней срабатывания/переключения таймера. Помимо того, что, это необходимо для правильной работы устройства, это еще и выгодно тем, что величина импульсной помехи, наводимой в проводе которым подключена кнопка S1 может достигать +/- 2 Вольта. То есть, провода могут быть достаточно длинными и даже не экранированными (хотя экраном пренебрегать не стоит).

Резистор R5 и конденсатор С3 выполняют функцию обратной связи и являются элементами формирования импульсов. Обратная связь обладает постоянной времени равной 1 секунде, которая чудесным образом совпадает с «тау» RC цепи. Это означает, что кнопку нельзя переключать чаще одного раза в секунду. Можно сделать и больше. Как? Пересчитать постоянную времени или просто подобрать конденсатором С3. Резистор R5 для этих целей не подходит. Увеличивая конденсатор С3 это время можно увеличить, а уменьшая соответственно уменьшить. Эти интервалы времени обозначены как Relax ON и Relax OFF (смотрим рис. 3). Кроме того, после включения сетевой вилки в розетку, «кнопку» нельзя будет «включить» еще в течение 1 секунды. Это время на графике (рис. 3), обозначено как Lost time (потерянное время).

Теперь, — че за импульсы и откуда они берутся? Импульсы, генерируются при нажатии на кнопку. Причем каждый раз разные. При нажатии на кнопку S1 когда «кнопка выключена», генерируется импульс положительной полярности относительно уровня Middle, а при нажатии наS1 когда «кнопка включена», отрицательной (смотрим рис. 3). Происходит это благодаря обратной связи, состоящей из резистора R5 и конденсатора С3. Обратная связь, она на то и обратная, чтоб передать на вход устройства часть сигнала с выхода этого устройства. В состоянии «кнопка выключена» на выходе устройства высокий уровень сигнала, поскольку внутренний RS триггер находится в состоянии Set (мы об этом говорили раньше). Это означает, что напряжение на конденсаторе С3 составляет (в установившемся режиме) порядка 10 Вольт. Этот уровень отмечен как Timer OUT Hi (рис. 3). При замыкании контактов кнопки S1, конденсатор С3 начинает разряжаться на резистор делителя R2, что приводит к появлению на нем импульса амплитудой 4 Вольта, который и поступает на вход таймера. Таймер незамедлительно отреагирует срабатыванием компаратора верхнего уровня и переключением RS триггера в состояние Reset. На выходе таймера устанавливается низкий уровень напряжения, и конденсатор С3 продолжит свой разряд, только уже не на резистор R2, а на выход таймера через резистор R5. Спустя некоторое время заряд конденсатора будет равен напряжению на выходе таймера, порядка 1 Вольта. Этот уровень отмечен на графике как Timer OUT Lo (смотрим рис. 3). Теперь если опять замкнуть контакты кнопки S1, он будет заряжаться через резистор R1, что приведет к образованию на резисторе импульса напряжения, только в данном случае обратной полярности относительно уровня Middle (смотрим рис. 3). Появление этого импульса на входе таймера приведет к срабатыванию компаратора нижнего уровня и переключению внутреннего RS триггера в состояние Set. И наша кнопка перейдет в состояние «выключено».

Конденсатор С2, существенно важной роли не играет. Но, говорят — надо… Надо – значит – надо. Он является блокировочным, и защищает от импульсных помех. Подключен он к входу таймера Control, который в нашей схеме никак не используется.

Как и у любой сетевой кнопки, у нашей «электронной кнопки», тоже есть группа мощных контактов. Только это контакты исполнительного реле Р1. Как раньше упоминалось, исполнительным реле управляет встроенный в таймер драйвер. Когда на выходе высокое напряжение (10 Вольт) — реле выключено, а когда низкое — реле включено. Как это, как это… — А вот так это… Посмотрите, как включено реле — между плюсом питания схемы и выходом таймера. Это можно представить себе как инверсный выход логического элемента с подключенным светодиодом, когда на выходе ноль — светодиод горит, когда единица — нет. И тут так же, при высоком уровне напряжения на выходе таймера к обмотке реле прикладывается всего два вольта, и этого не достаточно, чтоб оно притянуло свой якорь. А при низком уровне на выходе таймера, на обмотке реле напряжение составит 11 Вольт и оно сработает. При выборе реле, для схемы «кнопки», следует учитывать ток, на который рассчитаны контакты реле. Сопротивление обмотки не должно быть менее 200 Ом, рабочее напряжение не более 12 Вольт.

Индикация состояния «электронной кнопки» осуществляется светодиодом HL1. Как один светодиод может отображать два состояния? А очень просто – яркостью свечения. Для этого используется вход таймера Discharging, и в нашем устройстве используется как дополнительный выход таймера с «открытым коллектором». Когда наша «кнопка» находится в выключенном состоянии, транзистор внутри таймера подключенный к этому выходу закрыт, и выход имеет высокое сопротивление. Ток, который «поджигает» светодиод протекает через два резистора, R3 и R4, и хватает этого тока только на свечение светодиода в полнакала. Когда «кнопка» находится в состоянии «включено» то транзистор открыт, вход имеет малое сопротивление и резистор R4 оказывается не у дел, а большая часть тока протекает через открытый транзистор. Суммарное сопротивление в цепи уменьшается, ток в цепи увеличивается, и светодиод светит ярко, сигнализируя о включенном состоянии «кнопки». Если иллюминации надо больше, то светодиодов можно установить два, и разных цветов. Как это сделать показано на рис. 5. При высоком уровне сигнала, на выходе таймера, будет гореть светодиод HL1, а при низком HL2. Включенное состояние наверно удобней индицировать зеленым светодиодом, а выключенное красным. Хотя можно и наоборот…

Обмотка реле зашунтирована защитным диодом VD2, и защищает он не обмотку реле, а выход таймера от этой обмотки. Диод включен в обратном направлении по отношению к полюсам источника питания схемы, и большую часть времени попросту закрыт. Открывается он только в момент выключения реле. В этот момент, момент разрыва тока, на обмотке реле, которую в данный момент времени правильней рассматривать как катушку индуктивности, возникает импульс напряжения. Если предоставить этому импульсу свободу выбора, то он поспешит натворить дел! Например, пробьет один из транзисторов выходного драйвера таймера. Для того чтоб этого не случилось и устанавливается этот диод. В момент возникновения импульса диод открывается, и импульс напряжения превращается в импульс тока, который протекает по цепи: обмотка – диод – обмотка. Все целы и довольны, а мнение импульса никого не волнует, он знаете ли тут и так лишний…

Теперь о питании кнопки. По логике вещей оно должно быть индивидуальным и появляться сразу, как только устройство включено в сеть. Я применил для этих целей бестрансформаторный, или как их еще называют — конденсаторный блок питания. Для маломощных нагрузок с малым потреблением тока их можно с успехом применять. Эти блоки более простые, так как не имеют намоточных изделий, однако имеют пару серьезных недостатков. Нет гальванической развязки с первичной сетью – это первое, второе – обладают практически нулевой помехозащищенностью. Поэтому, при работе с аппаратурой, питающейся от таких блоков, нужно быть очень осторожным.

Самым главным элементом, который лежит в основе идеи такого рода блоков питания это — омический балласт, на котором должно падать все лишнее напряжение источника питания подключенного к схеме. В нашем случае в роли балласта, выступает конденсатор С5. Как конденсатор!? – А вот так… Как известно из курса школьной физики, конденсаторы по мимо емкости обладают еще и сопротивлением. Только не, активным — как обычные резисторы, а реактивным. Активное сопротивление проявляет себя вне зависимости от того какой ток через него протекает — переменный или постоянный. А вот реактивное сопротивление, признает только переменный ток, как раз тот, который и живет в сетевой розетке. Зная величину тока, который потребляет «кнопка», и напряжение питания, на которое она рассчитана, можно рассчитать величину сопротивления, которое необходимо установить последовательно, в цепь питания, от сети переменного тока напряжением 220 Вольт. Ну и поскольку величина реактивного сопротивления напрямую связана с емкостью конденсатора и частотой переменного тока, нетрудно вычислить какой емкости конденсатор необходимо применить, чтоб погасить лишнее напряжение при заданном токе. Какой попало конденсатор тут не подойдет. Подойдут отечественные конденсаторы типа К73-17 или импортные Klass X2 или Klass X1 на рабочее напряжение не менее 400 Вольт.

Так, с главным «кондером» разобрались, посмотрим, что еще у нас есть в блоке питания. Параллельно конденсатору установлен резистор R6. Это необходимо для разряда конденсатора при отключении устройства от сети. Если этого не делать, то штОпсель может сильно биться током. Последовательно с конденсатором и диодным мостиком установлен ограничивающий ток резистор R7. Стоп топ стоп… — мы же уже поставили конденсатор – этого мало? – Не-не… в самый раз… А этот резистор служит для ограничения тока в момент включения устройства в сеть. Если его не поставить мы рискуем потерять пару диодов в выпрямительном мостике, так как по самому «важному» закону нашей жизни, включение устройства в сеть будет происходить всегда именно в момент амплитудного максимума сетевого напряжения, равного 311 Вольт. Величина сопротивления этого резистора зависит от чувствительности диодов выпрямительного моста к предельно допустимым, для них, импульсам тока. Зная этот параметр диода и амплитудное значение напряжения в розетке можно прикинуть величину необходимого сопротивления по закону Ома. Стабилитрону VD2 это угрожает в меньшей степени, так как в момент включения он зашунтирован разряженным конденсатором C4. Заодно, в сумме с эквивалентным сопротивлением нагрузки и емкостью «гасящего» конденсатора, этот резистор играет роль эдакого фильтра сетевых помех (правда очень хилого, примерно до одного килогерца).

Диодный мост VD3-VD6, служит для выпрямления переменного напряжения, в постоянное, пульсирующее напряжение. Диоды можно заменить на 1N4007. Конденсатор С4 для сглаживания этих пульсаций, а стабилитрон VD2 для ограничения уровня напряжения на конденсаторе и выходе блока питания. Да, именно для ограничения, о полноценном параметрическом стабилизаторе с выбором режима работы стабилитрона, тут и речи быть не может. Но нам и не к чему стабилизатор, схема работает в большом интервале напряжений и плюс минус вольт ее не смутит.

С применением «кнопки» я думаю затруднений не должно возникнуть. Ей можно оборудовать уже имеющееся устройство или применить в новоделе. Схема включения очень проста (смотрим рис. 4).

Теперь об интеллекте… Как повыситьIQ сетевой кнопки не вмешиваясь в мозг оператора, я не знаю. Но когда кнопка «электронная» — сам Бог велел… эээ… ну, то есть я… Для начала давайте разберемся зачем это надо. Очень может так случится, что вам когда-нибудь понадобится подключить какое-либо устройство к компьютеру по интерфейсу LPT или COM или даже USB. Как компьютер определит, а не забыли ли вы нажать кнопку «сеть» на устройстве, перед тем как начать обмен данными? Или как раз во время обмена данными вы, зазевавшись, нажмете кнопку и выключите прибор, подключенный к компьютеру? Данные потеряны! Да и фиг с ними, главное время, а время, как говорится — деньги, а деньги все любят, и терять их не любят… даа… Для того чтоб избежать подобных казусов, «кнопку» надо научить сообщать компьютеру что она включена, а еще научить «кнопку» не обращать внимание на оператора, то есть на вас, некоторое время. Разрешить компьютеру, разрешать это делать «кнопке». Именно эти две возможности и реализованы в схеме, показанной на рис. 5. Ну и поскольку в нашей «кнопке» используется источник питания без гальванической развязки с первичной сетью, то при реализации этих возможностей без оптопар не обойтись.

Пример реализации показан на рис. 6 для COM порта, и на рис. 7 дляLPT порта. И приведен исключительно в качестве примера использования «специфических функций» «кнопки», ну а как это будет реализовано в вашем случае… тем более что эти два «старичка», молодежь пугают только одним своим внешним видом… да и давно уже освоены FTDI и прочиеV-USB…

Начнем с первой – «сообщать, что все включено». Для того чтоб реализовать эту функцию придется пожертвовать индикацией на светодиоде HL1 и воспользоваться схемой индикации показанной на рис. 5. А к выходу таймера DIS (вывод 7), о котором уже много было рассказано, подключить светодиод оптопары U2. Но можно обойтись и без жертв, тогда, индикация остается прежней (как на рис. 1), а светодиод оптопары U2 перекочевывает на место светодиода HL1 (смотрим рис. 5). Фотодиод оптопары U2, совместно с подтягивающим резистором R19, подключен к необходимой линии порта (в моем случае это была линия RI – индикатор вызова). Напряжение, к которому подтягивается линия в свободном состоянии должно сниматься с одной из линий порта выставленной программно в единицу (поскольку в моем случае был реализован стандартный протокол обмена RS232, это была линия DTR – готовность выходных данных). При «включенной кнопке» линия RI будет прижата к нулевому потенциалу SG. При «выключенном» состоянии, линия порта подтянется к потенциалу логической единицы. Это все сказано дляCOM порта, а с LPT все гораздо проще и выставлять заранее там ничего не потребуется. Правда полной гальванической развязки устройства и компьютера не выйдет, но схема «кнопки» будет надежно развязана по питанию, с остальной схемой устройства в котором она будет применена.

Теперь об – «не обращать внимания на оператора, то есть на вас». Где-то выше мы вспоминали про один из входов таймера под названием Reset. Это было не случайно. Как раз именно этот вход и задействован для реализации этой функции «кнопки». Для этого, ко входу Reset (вывод 4), необходимо подключить фотодиод оптопары U1, через токоограничивающий резистор R3 (смотрим рис. 5). Этот резистор в данном случае будет еще являться и подтягивающим резистором для входа Reset таймера. Когда фотодиод оптопары не освещен, сопротивление фотодиода высокое и на входе Reset установится высокий логический уровень как раз через этот резистор. Теперь, после всех нововведений, для того чтоб запретить «кнопке» реагировать на необдуманные нажатия, на вход оптопары надо подать напряжение. Напряжение «логической единицы», не забыв при этом ограничить ток светодиода оптопары резистором R21. При этом вход Reset таймера прижмется к земле, и таймер перестанет реагировать на внешние сигналы. Кроме того при помощи этого входа кнопку можно принудительно включить сигналом с компьютера. Такой вот, своеобразный Master ON. Ну а выключать придется всегда вручную – пальцем…

Файлы:

Плата

Все вопросы в Форум.

Как вам эта статья? | Заработало ли это устройство у вас? |

www.radiokot.ru

Эксперимент 10. Кнопочный переключатель [Амперка / Вики]

Список деталей для эксперимента

Для дополнительного задания

еще 1 кнопка

еще 2 провода

Принципиальная схема

Схема на макетке

Обратите внимание

Мы могли бы один из контактов кнопки соединить проводом напрямую с одним из входов GND, но мы сначала «раздали» «землю» на длинную рельсу макетки. Если мы работаем с макетной платой, так поступать удобнее, т.к. в схеме могут появляться новые участки, которые тоже нужно будет соединить с «землей»

Также полезно руководствоваться соображениями аккуратности изделия, поэтому катод светодиода мы соединяем с другим входом GND отдельным проводом, который не мешает нам работать в середине макетки.

Скетч

- p100_led_toggle.ino

#define BUTTON_PIN 3 #define LED_PIN 13 boolean buttonWasUp = true; // была ли кнопка отпущена? boolean ledEnabled = false; // включен ли свет? void setup() { pinMode(LED_PIN, OUTPUT); pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP); } void loop() { // определить момент «клика» несколько сложнее, чем факт того, // что кнопка сейчас просто нажата. Для определения клика мы // сначала понимаем, отпущена ли кнопка прямо сейчас... boolean buttonIsUp = digitalRead(BUTTON_PIN); // ...если «кнопка была отпущена и (&&) не отпущена сейчас»... if (buttonWasUp && !buttonIsUp) { // ...может это «клик», а может и ложный сигнал (дребезг), // возникающий в момент замыкания/размыкания пластин кнопки, // поэтому даём кнопке полностью «успокоиться»... delay(10); // ...и считываем сигнал снова buttonIsUp = digitalRead(BUTTON_PIN); if (!buttonIsUp) { // если она всё ещё нажата... // ...это клик! Переворачиваем сигнал светодиода ledEnabled = !ledEnabled; digitalWrite(LED_PIN, ledEnabled); } } // запоминаем последнее состояние кнопки для новой итерации buttonWasUp = buttonIsUp; }

Пояснения к коду

Поскольку мы сконфигурировали вход кнопки как

INPUT_PULLUP, при нажатии на кнопку на данном входе мы будем получать 0. Поэтому мы получим значениеtrue(«истина») в булевой переменнойbuttonIsUp(«кнопка отпущена»), когда кнопка отпущена.Логический оператор

&&(«и») возвращает значение «истина» только в случае истинности обоих его операндов. Взглянем на так называемую таблицу истинности для выраженияbuttonWasUp && !buttonIsUp(«кнопка была отпущена и кнопка не отпущена»):

buttonWasUp | buttonIsUp | !buttonIsUp | buttonWasUp && !buttonIsUp |

| 0 | 0 | 1 | 0 |

| 0 | 1 | 0 | 0 |

| 1 | 0 | 1 | 1 |

| 1 | 1 | 0 | 0 |

Здесь рассмотрены все возможные сочетания предыдущего и текущего состояний кнопки и мы видим, что наш условный оператор if сработает только в случае, когда кнопка нажата только что: предыдущее состояние 1 («была отпущена»), а текущее 0 («не отпущена»).

Через 10 миллисекунд мы проверяем еще раз, нажата ли кнопка: этот интервал больше, чем длительность «дребезга», но меньше, чем время, за которое человек успел бы дважды нажать на кнопку. Если кнопка всё еще нажата, значит, это был не дребезг.

Мы передаем в

digitalWriteне конкретное значениеHIGHилиLOW, а просто булеву переменнуюledEnabled. В зависимости от того, какое значение было для нее вычислено, светодиод будет зажигаться или гаситься.Последняя инструкция в

buttonWasUp = buttonIsUpсохраняет текущее состояние кнопки в переменную предыдущего состояния, ведь на следующей итерацииloopтекущее состояние уже станет историей.

Вопросы для проверки себя

В каком случае оператор

&&возвращает значение «истина»?Что такое «дребезг»?

Как мы с ним боремся в программе?

Как можно избежать явного указания значения уровня напряжения при вызове

digitalWrite?

Задания для самостоятельного решения

wiki.amperka.ru